LU Yunfeng, Department of Sociology, Peking University E-mail: luyf@pku.edu.cn.

中国到底有没有宗教?学界对这个问题一直争论不休。哲学家胡适认为中国是个没有宗教的国家(胡适,1998);而社会学家杨庆堃则认为,“当我们环顾四周,庙堂、幡塔、寺庵处处都是……中国有宗教,只是中国宗教的形式和西方有分别而已”(刘创楚、杨庆堃,2001:75)。具体而言,中国宗教又可分为两种形式:独立宗教(institutional religion)和混合宗教(diffused religion)1(Yang,1961)。如今,对这一问题的争论又以定量与定性之争的形式体现出来。一方面,以往历次抽样调查结果显示,中国信仰宗教的人口比例从未超过15%。与参与世界价值观调查的四十个国家和地区相比,中国受访者的宗教信仰水平最低,不仅低于西方国家,也低于参与调查的前社会主义国家(Tang,2014),这似乎意味着中国是一个祛魅的国度。但另一方面,在从事定性研究的学者眼中,中国则是十足的宗教大国:各种神灵应有尽有,算命、进香、祭祖等宗教实践随处可见。用劳格文(Lagerwey,2010)的话来说,中国自古以来就以“神州”自况,也就是一个“宗教的国度”(a religious state)。

导致上述分歧的原因之一是学界对中国人宗教性测量方法研究的滞后。一般的社会调查在测量宗教性时通常询问受访者信仰哪一种宗教并提供主要宗教派别作为选项,即便有些调查对宗教性有更多的测量,也会先以宗教信仰归属来区分信教者和无宗教信仰者,再向信教者进一步提问更多有关其宗教性的问题。这种基于宗派归属(denominational affiliation)的分类一直是西方社会进行宗教测量的基础(Steensland, et al., 2000),中国的社会调查在借鉴这一题目时实际上是默认宗教信仰在东西方社会具有同质性。这种做法显然是以西方犹太—基督教模式来反观中国的宗教现象,势必会忽略以神、鬼、祖先崇拜为中心的民间信仰,只剩下佛教和道教。此外,即便是中国的佛教、道教也与西方的犹太—基督教存在很大差异。基督教是一神教,排他性强,强调聚会与成员资格,各教派之间壁垒分明;而佛教、道教属于多神信仰,排他性弱,综摄性(syncretism)强,宗教之间边界也比较模糊(Ji,2012;Leamaster and Hu, 2014)。

这些东西方宗教之间的差异意味着宗教性的测量在中国并不单纯是一个技术上的问题,而是对西方概念的操作化能否以及如何本土化的问题。一个国家人口的宗教信仰分布是研究该国家宗教状况的起点,当我们将社会调查运用于对中国宗教状况的研究时,我们先应该反思和研究宗教的中西差别会造成哪些测量上的困难,既有的社会调查多大程度上能够帮助我们准确地了解国人的信仰,以及我们能够根据宗教的哪些中西之别来改进社会调查对中国宗教信仰的测量。这是本文关注的三个问题。

本文是对宗教信仰调查方法本身的研究。在本研究中,我们先回顾西方宗教性测量的一些重要争论以及我国香港和台湾地区的宗教研究中所提及的宗教测量问题,以此归纳出用既有社会调查工具测量中国宗教信仰时所面临的困难。接着,本文从信仰归属、宗教实践、组织成员资格三个维度及这三个维度之间的逻辑关系上分析中西宗教差别会对问卷调查带来哪些方面的影响;继而通过在中国家庭追踪调查中改进问卷设计、将不同问卷设计的数据结果相比较来检验并展现既有测量工具在调查宗教信仰时存在的问题。最后,本文将总结如何在未来的社会调查中更好地测量国人的宗教信仰。

二、文献回顾早在20世纪50年代,社会学家就开始了对宗教性测量的研究。格洛克(Glock,1962)提出个体的宗教性至少可以从五个维度进行测量:信仰、实践、体验、后果及宗教知识。信仰指的是个体所信奉的各宗教的理论信条;实践是信徒对信仰忠诚的具体表现,它可以分为两个方面,一是参加宗教仪式,二是个体的日常宗教奉献;体验指信徒所经历的超验体验、宗教情感、激情等;宗教的后果包括其对个体道德的影响以及对社会的影响;宗教知识即个体对宗教信条、信念的知晓程度。这一宗教五维说奠定了对宗教性进行社会测量的基础。在此基础上,福克纳等人(Faulkner and De Jong,1966)发展出具有实用性和可操作性的戈特曼式量表,将其应用于对犹太—基督教信仰的测量中。宗教性的多维特质在测量和统计上的恰当性随后经过了反复求证和检验,2此后西方对宗教性的测量基本上沿袭的是多维度的思路。不过,一方面维度可以简化,如在格洛克的五维说中最为基础的是信仰、实践、体验这三个“一般宗教性”(generic religiosity)维度(De Jong, et al., 1976);另一方面,构造测量工具时也可以根据研究需求拓展新的维度,不必拘泥于格洛克最初提出的五个维度。3

西方学者对宗教性测量的另一个研究议题是测量工具对宗教多元化的适用性。早期的测量工具几乎都是针对传统的犹太—基督教信仰而设计的,忽视了宗教的多元化现实。对此,一些学者设计出对宗教少数群体更有分辨力的测量方案(如Berry, et al., 2011),以便适应西方国家宗教少数群体日益壮大、传统宗教内部分化的现实。当前,学者在对待西方多元宗教测量上达成的共识是研究者需根据具体的研究目的和宗教群体找到最合适的测量方案(Koenig, et al., 2015)。

上述对宗教性的测量维度和适用性的研究重在提高测量的效度(validity),即让测量工具准确地反映概念。但是,社会测量本身也是一个社会互动的过程,受访者在回答问卷调查的提问时需要经过从理解题目到回忆信息,再到判断和估计,最后组织答案这一系列认知过程(Groves, et al., 2014)。在这个过程中,社会文化和制度构成的情境会对受访者的回答产生影响,造成测量偏误,即便是在测量客观度较高的宗教参与方面也会如此。

在美国,大多数人认为去教堂是一件符合社会期待的事情,这就导致人们参加宗教活动的比例被夸大。早在1993年,哈德威等人(Hadaway, et al., 1993)就开始质疑民意调查中宗教参与数据的真实性,即数据反映的宗教热情度高和现实可察的宗教参与度低构成了明显的矛盾。随后,普雷塞和斯汀森(Presser and Stinson, 1998)比较了对宗教参与间接提问和直接提问的数据后进一步证实了这一质疑。1992年到1994年,马里兰大学社会调查中心为美国环境保护局所做的人们接触污染物的调查询问了受访者过去24小时去过哪些地方、做过什么。普雷塞和斯汀森利用的是该调查从星期六午夜至星期日午夜的行为数据,通过这些数据恰好可以间接获知受访者是否去教堂礼拜。调查显示,仅有26%的人去了教堂。而1993年同一时期的美国综合社会调查(GSS)和盖洛普调查(Gallup)却分别显示有41%和43%的人回答自己每周都去教堂。两类调查结果出入较大,对此普雷塞和斯汀森认为,这是由于美国的社会文化将宗教参与视为值得赞许的行为,这在自陈式调查中对受访者构成了社会期许压力(social desirable pressure),进而导致了谎报的出现。戴(Day,2009)在英国开展的定性研究也发现了同样的现象,他解释为人们所宣称的宗教归属往往是一种寻求社会认同的反应,对信仰的表达关乎人们的归属感和边界维持(boundary maintenance),而与现实的信仰未必相符。换句话说,西方的社会文化容易导致人们的宗教性在调查中被夸大。

文化和制度对宗教测量的影响在东方社会同样显著,只不过在影响方向上恰好相反。藤原(Fujiwara,2007)指出日本民众对天启类宗教(如基督教)存在偏见,将其与邪教联系在一起,这使得人们在接受调查时倾向于隐瞒自己的信徒身份。田中(Tanaka,2010)也指出,在日本由于历史的原因,人们倾向于隐藏自己的宗教身份,以避开政府的压迫和所在社区的污名化;此外,民间宗教在测量中容易被忽视,其结果就是日本的宗教化程度被大大低估了。

类似地,中国人的宗教性也可能因为文化和制度而被错估。杨庆堃的研究曾指出,中国的混合宗教虽然发挥着维系社会的重要功能,却并不具备独立的组织,各种信仰之间也不具备严格的排他性,一个宗教场所里同时供奉儒道佛三教神灵并不罕见,而且很多时候连庙祝也分不清楚这个宗教场所是佛教的还是道教的(Yang,1961)。在传统中国社会,信仰的变化还与生命周期密切相关:壮则奉儒教积极入世,暮则信老庄归隐山林,或者清心寡欲皈依佛教,这在中国人眼中是再正常不过的事情(卢云峰,2008)。中国宗教信仰的上述特点可能会导致以宗派归属为基础的西方宗教信仰的测量工具在调查中国人的宗教信仰时产生偏差。

杜瑞乐(Thoraval,1996)曾以香港为例分析了对中国宗教的西式误解。在香港为英国殖民地期间,曾有两次人口普查涉及人们的宗教归属,这两次普查都发现香港民众信仰儒教的比例很高,而信仰道教和佛教的比例很低,这与当时盛行的中国三大宗教(儒教、佛教、道教)之说不符。同时,第一次普查有大量的中国人自称“平信徒”(Laity,即普通信徒),第二次普查则显示除儒教信徒外,万物有灵论的信徒是最多的,但“平信徒”和“万物有灵论”都不是传统宗教意义上的分类。实际上,这些令人困惑的数据是“宗教”作为现代西方的概念与传统中国信仰形态相碰撞的结果。杜瑞乐指出,西方式的调查本身就预设了中国宗教也具有西方宗教的排他性和组织化的意义。然而,中国的信仰形态实际上是互相包容和互相联系的,神职人员在信徒社群中只起到补充性的作用,并非以领导某个独立信徒社群而存在(回教是一个例外)。换言之,西方的宗教测量方式在中国只适用于神职人员群体。对香港的两次普查之所以出现这样的结果是因为“平信徒”“万物有灵论”都是殖民者不了解中国宗教的现实而制造出的分类,尤其是后者带有浓厚的殖民主义色彩,将不符合西方概念的事物都归为原始社会的产物。道教和佛教的信仰比例之低恰恰反映了传统中国的信徒社群结构,即只有神职人员才会将自己归属为特定的宗派。而儒教的信仰比例之高,则反映了香港民间对西方殖民者的一种反抗,以中国的儒教对抗象征西方的基督教。最终,这种基于误解而实施的测量方案反过来又加深了误解,扭曲了中国宗教的现实。由此,中国大量的普通信徒被匿名化了,留在调查数据中的只有原本在信徒群体结构中作为少数的神职人员。如果用杨庆堃(Yang, 1961)的概念框架来表达,这种调查只能反映独立宗教的情况,完全无法把握与各种世俗社会制度混杂在一起的混合宗教,而后者才是中国大众宗教信仰的主流。

因为“宗教”一词原本属于舶来品,普通中国人对它的理解比较狭窄,进而导致实际的信徒规模被低估。宋文里和李亦园的一项研究发现,在我国台湾地区自称无宗教信仰的受访者中,有62%的人相信坟地风水,有三分之一的人相信阳宅风水,有三分之一的人相信吉日之说。受访者所理解的“无信仰”,更多是指未参与任何制度化的宗教,而非没有宗教观念或宗教实践。在某种程度上,这些受访者仍然固守中国的传统信仰,却日用而不知(宋文里、李亦园,1988)。承接这一研究,张茂桂和林本炫也在我国台湾地区对那些自称“无宗教信仰”的受访者进行了细致的追问:先问那些自认为“无信仰”的人是否“信神”?有六成“无信仰”者选择“信神”,另有四成人选择“不信神”;接下来,他们对这四成“不信神”的人继续追问,问他们是否“拜神”,发现在自称“无信仰”也“不信神”的人中,有七成会拜神;当被继续追问时,受访者回答自己所拜的神属于佛教。该研究最后发现,真正无宗教信仰且不信神也不拜神的人仅占全部受访者的6.3%(张茂桂、林本炫,1992)。可见,许多中国人并非无信仰,而是没有将“宗教”与具体的实践在认知上统一起来。

如果我们再仔细考察具体的宗教,还会发现基督教徒的规模在中国社会可能被低估,而佛教徒规模则有可能被高估。出于现实与政治的考虑,很多基督徒不愿意承认自己的宗教身份(卢云峰、张春泥,2016);与此同时,也有很多人并不清楚自己的宗教身份,加上佛教在中国影响广泛,一些国人习惯自称佛教徒,但他们既不读佛经,也没有吃素,更谈不上经常性礼佛。我国台湾地区也是如此,瞿海源(1997:4)发现,“台湾地区20岁以上人口中,自我认定为佛教徒的人数最多,占了47%。其间固然有真正的佛教徒,不过中国人习惯自称佛教徒,实际上有不少人可能是民间信仰或其他宗教的信徒。如果依照宗教行为指标来分辨,会发现吃斋、念佛经及参加佛寺法会的人只占了6%。如果将崇拜妈祖、关公及土地公的信众视为非纯正之佛教徒,则大约最多有15%的受访者是真正的佛教徒。换言之,自称佛教徒的受访者中有三分之二应该是民间信仰或其他宗教的信徒。”另一方面,利马斯特和胡安宁(Leamaster and Hu, 2014)对中国大陆的研究发现,佛教徒,尤其是接受过皈依仪式的佛教徒,参与民间信仰活动的比例非常高。对此他们指出,这既可能是由于中国佛教与民间信仰的亲近性,也可能是由于许多持中国民间信仰的人倾向于将自己认定为佛教徒。

综合上述研究,将以宗派归属为基础的测量西方宗教性的工具用于中国的社会调查可能会遇到如下困难:首先,中国宗教(含民间信仰)的综摄性很强。所谓综摄性是指强调多教融合,中国传统所提倡的三教合一就是典型的例子。由于三教合一,各宗教之间的边界非常模糊。尽管中国人的个体信仰行为非常普遍,但由于中国人对宗教的理解是以神灵为本位,而非宗派本位,因此难以准确地将自己的信仰定位到标准的宗教派别分类中。社会调查如果以宗教派别为基础进行测量,有可能会遗漏一部分信徒群体,也无法反映多重信仰的情况。

其次,混合宗教是传统中国主要的信仰形式;混合宗教不具备独立的组织,其成员的宗教身份与世俗身份混合在一起难以割离,这也导致研究者难以区分出明确而独立的成员资格。杨庆堃(Yang,1961)认为,中国人的信仰和宗教实践具有混合性,很少与某个独立的宗教组织联系在一起。不同于拥有明确教会身份并通过教会组织起来的聚会性宗教,中国普通信徒的宗教实践可能是个体性或者家庭性的,普通信徒未必依附于某个特定的宗教组织,对其宗教组织的成员身份也并不重视;或者其宗教身份与世俗身份混合在一起。如杜瑞乐所言,只有神职人员才会将自己归属为特定的宗派。社会调查在提问信仰时若以宗教派别作为选项,则容易遗漏不具备明确组织身份的广大信徒群体。

其三,由于中国宗教综摄性和混合性的特点,且宗教在主流意识形态中处于边缘地位,中国民众未必愿意在公开场合表达自己的宗教身份或信仰态度,但其在日常生活中仍会有烧香、拜佛、参加团契等宗教实践,这种实践与其所宣称的信仰不相符的情况意味着仅以宗派归属来对宗教性进行单维测量不足以反映中国人的真实信仰状况。

宗教性测量从单维发展到多维,从仅针对犹太—基督教的量表发展到可适用于多元宗教群体的测量方案,西方利用问卷调查技术对个体宗教性的测量已经日趋完善。相比之下,中国的社会调查在测量民众的宗教信仰时仅照搬了西方提问宗教信仰的方式,大多采用单维测量或仅对少数信徒采用多维测量,而对测量工具本身的反思和研究甚少。杜瑞乐在其对香港的研究中推测,普查中佛教和道教信徒被低估很可能是由于西方式的宗派归属不适合用来理解中国人的信仰,但其研究未能展示采用其他测量方式的可行性及效果;由于无法对不同测量方式进行比较,故无法验证将西方测量工具用于对中国民众的宗教性测量时所带来的问题。张茂桂和林本炫的研究提供了一个难得的调查实验,使我们观察到对信仰的单维测量会导致信徒群体的漏报,不过他们的研究只是指出了对中国人的宗教性进行测量的一个困难,未能提出替代性的方案。本研究将在更大规模的社会调查数据中展示以西方测量工具询问中国人宗教信仰所产生的问题,并尝试提出新的设计。

三、分析框架在中国的社会调查中,如何检验既有的西方式测量工具是否遗漏了信徒群体,以及从哪些方面可以更好地调查信仰状态呢?

根据前文归纳的三条宗教信仰的中西之别,我们可以从信仰归属、组织成员资格和实践这三个维度来审视对中国人的宗教性测量。以往的社会调查在问及受访者的宗教信仰状态时最常见、最基础的问卷题目即受访者的宗教归属或受访者是否为宗教组织成员、以及受访者参与宗教活动的频率,这三个题目恰好分别对应信仰归属、组织成员资格、实践这三个维度。

自答的信仰归属反映了一个人对其所属宗教的身份认同,这是个体宗教性测量的首要维度,也是任何单维和多维测量的起点。中国以往的社会调查在采集这一信息时通常采用单选题提问受访者的宗教派别归属,并以主流宗教的名称作为主要选项。表 1列出了国内几个有影响力的社会调查在问及信仰归属时使用的题目及选项。

| 表 1 国内社会调查提问信仰归属的题目及选项举例 |

可以看到,这几个比较权威的调查在问及受访者的信仰归属时有两个共同点:第一,都是单项选择;第二,以宗教派别来锚定受访者的宗教信仰。单项选择暗含了这样的认知:中国的宗教信仰与西方一样具有完全的排他性;宗教派别的选项设置则默认了受访者对宗教边界有清晰的了解。然而,这些认知并不符合中国的宗教事实。杨庆堃所说的连庙祝都分不清楚自己庙宇的宗教归属就是典型例子。提问宗教派别虽然是国际通行的方式,但前面的综述已经表明这一提问方式在中国极易遗漏或者错误归类信徒群体,比如很多自认为信仰佛教的人其实是民间信仰的追随者,民间信仰与道教几乎无法明确区分,自认为没有宗教信仰的人事实上信神或拜神。本文认为,在以神灵信仰为核心的中国社会,与提问宗教派别的归属相比,向受访者提问信什么神也许可以更好地反映国人的信仰状况。

基于这样的认识,我们在设计问卷时曾尝试将“您的宗教信仰是什么?”的提问改成更为通俗的表述“您信什么?”。田野经验告诉我们,有些时候不提“宗教”一词或许能避免一些误导性。与此同时,我们将宗派本位的选项(如佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教等)改成这些宗教派别中具有代表性的神灵(如佛/菩萨、道教的神仙、安拉、天主教的天主、基督教的上帝等),如图 1所示。

|

图 1 对信仰归属测量的重新设计 |

虽然新的测量方案以神灵的名称作为选项在表述的规范性和准确性上不及以宗教派别作为选项的传统测量方案,但前者更通俗易懂,在认知上易于与信神和拜神的行为相联系。如果神灵本位的提问方式比西方式的宗派本位的提问方式更能反映中国人对信仰的理解,我们不妨在社会调查中进行检验,对同一批受访者在间隔时间较短的两次甚至多次的追踪调查中使用上述新旧两种方案,以检验新的问法是否可以更为有效地“发现”信徒群体。此外,由于中国宗教的包容性较强、排他性较弱,以往调查中仅允许单项选择可能会遗漏持多重信仰的群体。若将信仰归属的提问开放为多项选择或许能够观察到一定比例的多重信仰者。

排他性宗教通常都强调成员资格。因此,信仰归属在更严格的意义上还存在另一个子维度——组织成员资格维度,即有信仰的人是否实际加入了宗教组织。这是对信徒组织化程度的测量。前文提到,中国民间信仰和宗教实践的组织化和制度化程度不高,由此推测加入宗教组织的信徒比例应该远低于声称有信仰者的比例。

除了声称的宗教归属和成员资格外,宗教信仰还应该反映在实践维度上。声称自己信仰某种宗教的人,如果没有参与任何与宗教相关的活动,很难称得上是事实上的信徒;另一方面,也有一部分人虽然没有公开皈依某一宗教,但却参与了宗教实践。以往一些调查在询问受访者的宗教实践时,会将之与信仰归属题设为相倚问题,假定只有声称有宗教信仰的人才会有宗教实践。前面提到,中国的政治话语所造成的社会期许压力可能会令一部分信徒不情愿回答其信仰归属和宗教组织成员身份,而向他们提问客观上的宗教实践参与也许有助于观测到这些隐匿的信徒。假设如此,问卷调查若能够对声称无信仰的受访者也提问其宗教实践的参与情况,数据将显示有一定比例的受访者虽没有明确的宗教信仰却参与了宗教实践。

以上本文分别指出了信仰归属、成员资格、实践这三个维度各自在问卷设计上可能存在的测量问题。以宗教派别作为设问信仰的选项、仅允许选择单一信仰、提问宗教组织成员资格、将宗教实践设为相倚问题等,这些测量西方宗教性的典型问卷设计很可能因不符合中国宗教的特点而遗漏或错误地分类信仰群体。要验证这一观点,一方面我们可以从这三个维度各自的测量问题出发研究西方式测量工具对中国宗教的适用性问题,针对每一个维度改进问卷设计、比较不同问卷设计的数据,据此评价测量工具。另一方面,我们还可以利用这三个维度之间的逻辑关系来检验既有的社会调查是否存在遗漏信徒群体的问题。

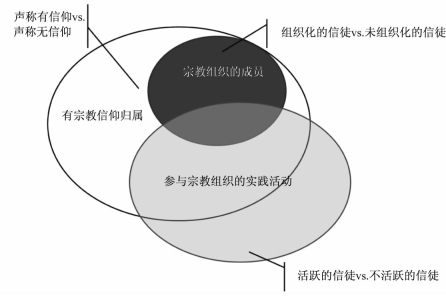

图 2展示了上述三个维度之间的逻辑关系,我们以信仰归属维度为基础,将组织成员资格维度作为嵌入在信仰归属维度中的子集,因为从逻辑上讲,宗教组织的成员至少应该认同自己的信仰归属,但并非所有信仰某一宗教的人都加入了宗教组织。实践维度与信仰归属维度是交集的关系,正如前文所说,在组织化和未组织化的宗教信徒中,通常都会有一部分人只是声称的信徒,却在行动上不够虔诚,不一定有真正的宗教生活,这部分信徒在宗教上是“不活跃”的;而在不认为自己有宗教信仰的人中,也会有一部分人实际上对宗教怀有一定的好奇或信任,事实上他们会参与相关的宗教活动,他们是“潜在的”“隐藏的”“非正式的”的信徒。因此,三个维度的交集是对信徒群体最狭义的定义,即个体既声称自己信仰某一宗教,同时又是该宗教组织的正式成员,而且还参与该宗教的活动。而这三个维度的并集是对信徒群体最宽泛的定义,即只要是声称有信仰归属或者事实上参与宗教活动的人都可以算作信徒。

|

图 2 信仰归属、成员资格、实践三个维度逻辑关系的示意图 |

如果将上述三个维度的取值均简化为只有“是”和“否”两种,本研究可以将信仰人群分为五类(见表 2)。先从是否有信仰归属出发,对声称有信仰归属的人,按其是否参与宗教实践进一步分类:将参加宗教活动的信徒归类为“活跃的信徒”,其中,按照是否为宗教组织的成员再分为“组织化的活跃信徒”(类型Ⅰ)和“未组织化的活跃信徒”(类型Ⅱ)两个子类;将不参加宗教活动的信徒命名为“不活跃信徒”(类型Ⅲ)。对于无信仰归属但参加宗教活动的信徒,本研究称之为“非正式信徒”(类型Ⅳ),他们既可能是尚未皈依的“潜在信徒”,也可能是不愿意透露宗教身份的“隐藏信徒”。对于没有信仰归属且从不参加宗教活动的人,本研究称之为“非信徒”(类型Ⅴ)。

| 表 2 按照信仰归属、成员资格和实践划分的信徒类型 |

由于许多调查都包含这三个维度的测量或至少包含其中两者,通过调查样本可以统计出这五类群体的比例,进而可以量化遗漏信徒群体的比例。

以上,本文从信仰归属、成员资格、实践三个维度提出了验证宗教测量中西之别的方案,一方面可以从每一个维度的问卷设计上比较不同的测量方案,另一方面可以借助三个维度间的逻辑关系来分类和定义信徒群体,以此检验遗漏信徒群体的问题,并尝试克服单维信仰测量的缺陷。接下来本文将以社会调查的数据来具体呈现不同的问卷设计对宗教信仰测量的影响。

四、数据近十余年,中国社会调查的兴起如雨后春笋,但包含宗教性测量的调查并不多。虽然有一些问卷调查专门采集了宗教信仰和宗教实践的数据,但这些调查有的样本规模太小,局限于少数几个城市或乡村,有的则数据不公开、抽样或数据采集过程不透明,难以评判和检验其数据质量。鉴于此,本研究选用中国家庭追踪调查,借助该调查开展改进问卷设计的测量试验,以此来检验中国宗教信仰测量存在的问题并提出替代性方案。

中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,以下简称CFPS)是由北京大学中国社会科学调查中心执行的全国性、综合性、追踪性的社会调查项目,该调查采用多阶段、内隐分层、与人口规模成比例的抽样方法于全国25个省、自治区、直辖市抽取19 986户家庭作为全国代表性样本,并对访问到的14 960户家庭的所有成员展开问卷调查。该调查自2010年完成基线调查后,又分别于2012年、2014年和2016年开展了对所有家户和个人样本的三轮追踪调查。4

CFPS在2010年基线调查时还没有专门的宗教模块,虽然其问卷中的社会组织参与题、日常活动题、时间模块均问及了受访者是否为宗教组织成员、参与宗教活动的频率和用时,但2010年调查中的这些问题并非专为研究宗教而设,而是为采集受访者的社会组织参与和时间分配而设计。从2012年起,CFPS在成人问卷中开始纳入宗教模块,内容包括信仰归属、宗教实践、对宗教重要性的评价三个方面。2012年的CFPS明确提问受访者“属于什么宗教?”,该问题设置了7个选项:佛教、道教、伊斯兰教(回教)、基督教(新教)、天主教、无宗教、其他(请注明)。此外,CFPS2012对声称有宗教归属的受访者还进一步询问了他们参加宗教活动/事宜的频率,并向所有受访者提问了宗教对他们的重要性。

我们借助CFPS进行宗教测量改进的试验始于2014年,对其中的宗教模块进行了调整。首先,鉴于中国人的宗教信仰是神灵本位而非宗派本位,我们将提问信仰归属的措辞变换为:“您信什么?”,选项的表述和内容也进行了相应的更改,具体分为下述7项:佛/菩萨、道教的神仙、安拉、天主教的天主、基督教的上帝、祖先、以上都不信。其次,考虑到中国宗教的排他性较弱,2014年调查将宗教信仰归属设为多选题,即允许受访者选择两种或以上的信仰。再次,2014年调查就宗教活动的参与频率对不同类型的宗教做了跳转分流,即对信仰佛教、道教和祖先的受访者,提问其烧香拜佛的频率;而对信仰伊斯兰教、基督教、天主教的受访者,提问其礼拜的频率。我们希望通过提问方式的调整更清晰地了解当代中国人的信仰状况。由于CFPS是追踪样本,通过比较同一批受访者在2012年和2014年的回答,就可以了解上述测量改进对调查结果的影响。

2012年与2014年毕竟时隔两年,同一批受访者在两轮调查中回答的不同既有可能是问法改变造成的,也有可能是他们的宗教信仰确实发生了实质性的变化。为此,我们在2016年CFPS调查的设计中又回到了2012年对宗教信仰的问法,即提问宗派归属并以教派名称作为选项;与2012年的设计略有不同的是,此题在2016年允许多选。在测量宗教实践上,2016年的问卷沿袭了2014年将宗教分类后再提问其主要活动参与频率的设计,但在此基础上对声称无信仰的受访者也提问了其烧香拜佛和做礼拜的频率,以此来甄别声称无信仰却有宗教实践的非正式信徒。在测量宗教组织成员资格上,2016年调查的一个变化是将“是否是宗教/信仰团体成员”作为单独的一道题来提问,而在此之前的2010、2012、2014年调查的设计均是向受访者出示一张印有14个社会组织选项的卡片,让受访者选择符合其成员资格(“您参加了以下哪些组织?”)的选项,宗教/信仰团体被列在卡片的第10项。对宗教组织成员资格的单独提问本不是我们测量试验的一部分,而是为2016年CFPS在电访和面访问卷整合上所做的调整,但这一调整很可能会提高受访者对宗教组织成员资格的应答,本文稍后会谈到相关发现。

表 3总结并比较了本文所使用的CFPS各轮次调查在测量信仰归属、宗教实践和宗教组织成员资格上问卷设计的特点。为了将CFPS的测量试验置于中国社会调查的大背景下来理解,我们也比对了历次中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,以下简称CGSS)、世界价值观调查项目在中国的调查(World Values Survey, 以下简称WVS)5这两个由其他学术机构独立主持的、数据公开、有影响力的全国性调查对宗教性测量的问卷设计,并将比对结果也列在表 3中。在信仰归属的测量上,2010年的CFPS没有采集该方面的数据,其他调查年份或调查项目均提问了此内容。表 3列举的大多数年份/项目的调查对信仰归属的测量均采用的是传统的提问方式,即以主要宗教名称为选项询问受访者的宗派归属,而我们有意对宗教测量进行的试验显然让CFPS2014成为例外。前文已述,CFPS2014是以各宗教对应的神灵为选项提问受访者的信仰归属。在表 3所列的几个年份/项目的调查中,仅CFPS2014、2016和CGSS2011、2012、2013、2015将信仰归属设为多选题。对选择多个信仰的受访者,我们将之单独归类为“多重信仰者”。

| 表 3 CFPS、CGSS、WVS问卷中信仰归属、宗教实践和成员资格的设计比较 |

在宗教实践的测量上,除了WVS的调查从一开始就对声称无信仰的人群也提问其实践参与外,早期的CFPS和CGSS均仅对有信仰的人群进一步提问,直到近期的调查才将对宗教实践的测量扩展到声称无信仰的群体,而这个信息对估计非正式信徒的比例非常重要。此外,大多数上述年份/项目的调查对宗教实践的提问都较为笼统,即提问受访者参与“宗教活动”的频率,仅CFPS2014、2016和CGSS2010是例外。前面已介绍过,CFPS从2014年起在测量宗教实践时将宗教分成两组,对信仰佛教、道教、祖先崇拜的受访者,提问其烧香拜佛的频率;对伊斯兰教、天主教、基督教信徒提问其礼拜频率。虽然这两道题的题干没有囊括相关宗教的所有实践形式,但却将宗教实践明确定义为特定宗教的典型实践活动,这比笼统地提问“宗教活动”更具体。CGSS2010设有一个仅向一部分受访者提问的宗教专题模块,该模块对一系列宗教及民间信仰活动项目的参与逐一进行了提问。

在宗教组织成员资格的测量上,仅CFPS和WVS在历年调查中包含此项,而且成员资格在这两个调查项目中均与其他社会组织成员资格一同提问。其中,WVS是要求受访者对问卷列出的每一个社会组织逐一作答,宗教/教会组织被放在列表的第一项。这一设计与2016年的CFPS单独提问的设计较为相近。从表 3的比较中可以看到,我们提出的宗教测量的三个维度是其他社会调查同样关心的内容。除了对西方常用测量工具的借鉴外,有一些测量改进在不同的调查项目中也是趋同的,比如将宗教实践的提问扩展到无宗教信仰的人群、允许受访者回答多个信仰归属,近年的CGSS也意识到这些测量问题并在问卷设计中加以改进。而在上述参与比较的年份/项目的调查中,我们在2014年的CFPS中对信仰归属的测量试验是独特的,其他调查仍沿用传统问法。

后文将对CFPS2012、2014、2016三轮调查的宗教测量数据进行比较,以此展现不同的问卷设计对调查结果产生的影响,必要的时候也会简要地参考CGSS和WVS部分年份的数据,来佐证本研究的分析和推断。

五、研究发现首先,我们来看2014年CFPS改进信仰归属测量的试验结果。较之2012年调查,2014年调查主要改进了信仰归属的设问形式和选项。表 4是对接受了2012年和2014年调查的同一批追踪受访者回答的信仰归属所做的列联百分比表,为了便于在三个轮次的调查之间做比较,其百分比计算的基数是2012、2014、2016年均接受了成人问卷调查的追踪受访者的有效样本总数。

| 表 4 2012年和2014年CFPS追踪受访者回答的宗教信仰的列联百分比表 |

从表 4中我们得到三点发现。其一,对有宗教信仰的人来说,问法的改变对他们的回答带来的影响不大。列联表的对角线上(加下划线)的数字表示的是在两次调查中回答的信仰归属一致的受访者占全部追踪样本的百分比,2012年能明确回答出所信宗教派别的人,在2014年调查时也能准确回答出其信仰的宗教所对应的神,他们的回答基本都集中分布在对角线上。其二,尽管绝大多数信教者分布在对角线上,我们仍发现信教者中有极少数人的回答没有分布在对角线上,也就是说,有极少数人是在两种宗教信仰之间变动。对有具体信仰者而言,从一个宗教改信另一个宗教并非易事,因此,出现这种变动的很有可能是对其所声称的信仰还不够了解的人。这种变动通常出现在易被中国人混淆或混为一谈的宗教中,一是佛教和道教,二是基督教和天主教(见框内区域)。可见,声称有宗教信仰的中国人中有一小部分人未必对其所信仰的宗教非常了解或持严谨坚定的态度。其三,也是我们从表 4中得到的最重要的发现,2014年调查发现有宗教信仰者的比例较2012年调查提高了16.3%(89.3%-73.0%),这种提高来源于追踪样本中分别有11.5%、0.9%、0.01%、0.8%、0.1%、5.0%、0.6%的受访者在2012年时声称不信仰任何宗教却在2014年回答他们信佛/菩萨、道教的神仙、安拉、上帝、天主、祖先及两种以上的神灵(见框内区域)。由于两次调查只间隔两年,虽然不排除两年间有新皈依的信教者,但我们认为如此大的变化不太可能是人们在信仰上改旗易帜,而更可能是由于改变提问方式带来的:这些人原本就持某种宗教信仰或神灵崇拜,但却不认为这种信仰或崇拜构成了他们的宗派归属。

为了验证2012年到2014年的信仰变化主要是由问法改变带来的而非信仰上的实质变化,我们在2016年调查信仰归属时又回到了2012年的问法。逻辑上讲,从2012年到2016年,在没有发生任何影响人们信仰的社会性或政治性重大事件的情况下,信仰者比例的变化趋势要么是单调递增要么是单调递减,如果2012年到2014年信徒比例的提高是实质性的信仰群体增长所致,那2016年很可能会延续或保持2014年的趋势。若数据佐证了同一批受访者在2016年回答的信仰状况与2014年相似甚至声称有信仰者的比例继续增长,则之前我们观察到的2012年至2014年的变化很可能是人口实质性的信仰变化的一部分;若数据显示2016年的回答与2012年更相似,即声称有信仰者的比例明显回落,则2012年与2014年回答的变化更有可能是由问法的改变带来的。表 5比较了2014年和2016年CFPS追踪调查的受访者对宗教信仰的回答。为与表 4保持一致,表 5将传统问法(2016年)置于行位置上,将改进问法(2014年)置于列位置上来做列联百分比表。为了排除受访者构成6的不同所带来的干扰,我们将追踪样本进一步限制为在2012年、2014年、2016年调查中均成功接受访问的受访人群。可以看到,表 5和表 4的分布非常相似,对有宗教信仰的人来说,问法的改变对他们的影响不大,大多数样本均分布在对角线上(见标有下划线的数字)。而回答所信的神和所信的教不一致的情况仍集中在“佛道不分”上(见框内区域)。最重要的是,当2016年的调查重新使用2012年的问法时,声称有宗教信仰的比例回落至13.9%(100%-86.1%),更接近2012年的10.7%(100%-89.3%);此外,有16.8%(86.1%-69.3%)的追踪受访者在2014年回答信神,却在2016年回答无宗教归属,这与19%(89.3%-70.3%)的追踪受访者在2012年回答无宗教归属却在2014年回答信神的比例相当接近,而且一半以上信神不信教的情况出现在佛教上,这也与2012年和2014年的对比结果一致。

| 表 5 2014年和2016年CFPS追踪受访者回答的宗教信仰的交互百分比 |

为了进一步量化由2014年问法的改变带来的受访者信仰归属回答上的变化,我们在表 6中分别将五大宗教在三轮次追踪调查中各种可能的回答组合进行分解。在表 6的分解中,我们首先从全部追访样本中分离出在三轮调查中回答一致的人群,即三次调查中均回答信仰同一宗教I的受访者(Ⅲ)或者均回答不信仰任何宗教的受访者(OOO)的百分比,至少从回答上看这部分人群的宗教信仰状态既未受到问法改变的影响也没有时期变化。接着,我们分离出仅因2014年问法改变而承认信仰宗教I的人以及改口称无信仰的人。以目前的数据来看,这些人的回答是随问法改变而变,其在2012年和2016年的传统问法下回答一致,仅在2014年问法改变时给出不同的回答,这些人既包括在2012年和2016年的传统问法中表示无宗教信仰,却在2014年的新问法下被“捕捉”到信仰宗教I的一部分人(OIO);也包括受访者对宗教I的归属是由传统问法“捕捉”到的,在新问法下反而自认为是没有信仰的一部分人(IOI)。除此之外,三轮调查之间信仰回答的变化还可能是随时间推移的信仰改变,如新近皈依(如OII、OOI等)、退出(如IIO、IOO等),或者在不同信仰之间改变的情况(如A1A2I等),但这些变化也有可能是由测量误差所致(或视之为随机误差),在没有更多数据点的情况下我们无法分离出单独的时期效应。根据表 6的分解,我们计算了从2012年至2014年宗教I的信徒百分比增长中有多少是由新的测量方案所致(即测量效应1),以及这两轮调查之间围绕宗教I(包括进入和退出)所有回答的变化中有多少受改变测量方案影响(即测量效应2)。结果显示,在追踪样本中,新增的宗教I信徒百分比中有50%以上是由新问法贡献的,而每两轮调查之间任何有关宗教I的信徒百分比的变化中也有29%至67%的变化是由问法改变造成的。也就是说,信徒百分比在追踪调查中的变化(尤其是增加)很大程度上是由改变测量工具所致,不完全是时期变化或者随机误差。

针对不同的宗教,改变测量方案对回答结果的影响可能是很不一样的:对佛教、道教这两类混合性较强的宗教而言,测量工具的改变对信徒比例增量的贡献达到三分之二甚至更多;而西方宗教如基督教、天主教,信徒比例的增长中来自测量工具的贡献和来自时期变化或随机误差的贡献几乎是一半对一半。伊斯兰教的情况有些特殊,问法改变对各轮调查之间回答不一致的贡献比例最高,但需要注意的是,绝大多数回答信仰伊斯兰教的人在各轮调查中的回答都一致且稳定,回答信仰伊斯兰教的受访者中有80%在三轮追踪调查中均给出一致的回答;少量不一致的回答几乎全部是由问法改变造成的,换言之,几乎不可能是由信仰的变化或随机误差所致。而且,由于改变问法而新“捕捉”到的信徒百分比(OIO=0.01%)甚至少于新问法可能遗漏的信徒百分比(IOI=0.1%)。因此,对伊斯兰教使用传统的宗派本位的测量方式或许更合适。

| 表 6 CFPS三轮追踪调查针对五大宗教的各种回答组合的分解(%) |

对表 6的上述解读进一步验证了我们对中国人的信仰认知及其测量问题的推断:神灵崇拜与宗派归属的认知相分离,传统的宗派归属的测量工具对大多数宗教信仰的采集而言并不灵敏,而2014年调查中神灵本位的设计无疑能更好地“捕捉”到这些不易明确表达的信仰状况。

此外,我们从先前的表 4和表 5中还总结出一些有关信仰归属选项设置的发现。首先,就选项内容而言,一般的调查都会纳入四大世界性宗教(佛教、伊斯兰教、基督教、天主教)和道教,但有的调查(如CGSS和WVS)还会加入世界上的其他主要宗教作为选项,如犹太教、东正教、印度教。CFPS提供的宗教选项相对较少,以设置“其他宗教”的选项并要求受访者注明文本内容的形式来采集五大宗教以外的信仰,但事实上只有极少数的受访者回答五大宗教以外的其他宗教,也鲜有受访者在注明文本中提供有价值的信息。但这并不完全是因为“其他宗教”这一选项不够具体而限制了受访者回答更多或更具体的内容,我们也比对过历年CGSS和WVS在中国大陆的调查数据,在这两个项目大多数年份的调查中,选择东正教、犹太教、印度教的人数为0。可见,在全国性调查中,除非专门调查某些边疆地区、民族聚集地区或对这些区域过度抽样,在提问宗教信仰时用“其他宗教”并不会带来遗漏信仰群体的问题;而在一般的综合性社会调查中增加五大宗教以外的选项效率并不高,因为如此少量的样本难以为统计分析所用,却增加了选项的长度、浪费了调查时间。但是,在中国的社会调查中,还是有必要尝试加入一些本土信仰的选项,我们在CFPS2014中增加了祖先崇拜这一选项,这是为了测量儒家信仰的尝试。虽然尚不能确定祖先崇拜是否是对儒家信仰最恰当的操作化方案,但数据显示有约5%的受访者选择了此项,这一比例高于除佛教外的其他三大世界性宗教,也高于道教。其次,就允许回答的选项个数而言,过去许多调查都采用单选题,而CFPS2014和CFPS2016均允许多选,我们将选择了不止一项信仰(除祖先崇拜外)的情况单独设为“多重信仰”。结果表明,确实存在信奉多个宗教的受访者,但占比非常低,在CFPS2014中仅占0.8%,在CFPS2016中仅占0.1%,而且两次调查几乎没有重合的情况。这与杨凤岗、胡安宁(Yang and Hu, 2012)的发现一致。这反映出中国虽然存在多神崇拜,但真正崇拜多个宗教的情况并不多。

为了进一步展示不同问卷设计对采集信仰群体数据的影响,我们按照之前的分类,将2012、2014、2016三轮调查数据按表 2的分类系统来统计五类信仰人群的百分比(见表 7),由于此处转入了横截面数据的比较,我们将样本限定为全国再抽样样本以确保每一期数据的全国代表性。7我们先看声称无信仰(即非正式信徒和非信徒,IV+V)的受访者占比,除CFPS2014外,其他两期数据均显示中国人声称无信仰的比例在85%以上,这与其他采用传统测量方式的调查如CGSS、WVS同期调查报告的结果相近,如CGSS2012调查得到的这一百分比为85.6%,CGSS2013调查得到的该百分比为88.6%,CGSS2015中该百分比为89.5%;该百分比在WVS2012中为85.2%。尽管如此,这个题目的测量效度仍值得怀疑,这体现在CFPS2014的统计结果上,其统计的非信徒和非正式信徒加总的百分比为77%,比前后轮次同一调查的结果分别低13.2%和9.7%,也低于同期的其他调查。在数据部分已介绍过,CFPS2014是以神灵为选项提问信仰,在逻辑上,提问是否信神或信哪个宗教的神与提问是否有宗教信仰或信哪个宗派的内涵基本上是一致的,但不同的问法却产生了不同的结果。因此,以宗教派别作为设问和选项的题目设计很可能会遗漏信仰群体。

| 表 7 CFPS中各种类型信仰人群所占的百分比 |

接着,本文将比较不同调查中活跃信徒与不活跃信徒所占的百分比,据此评价宗教实践的测量方案。为了更清晰地展示不同问卷设计带来的数据变动,我们将聚焦表 7中组织化的活跃信徒、未组织化的活跃信徒和不活跃信徒三类人,并以上述三类群体的加总(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)为基数来比较不同轮次调查反映的宗教参与活跃度。表 7呈现了活跃信徒占所有声称有信仰者的百分比,在CFPS2014和CFPS2016中,活跃信徒所占的比例较高且均在80%以上,相比之下CFPS2012中的活跃信徒仅占声称有信仰的受访者的64%。前文介绍过,2014年和2016年的CFPS是分宗教类型来对该类型宗教的典型活动的参与频率进行提问,而2012年的调查只是笼统地提问参加“宗教活动/事宜”的频率,没有任何提示,因此得到的宗教活跃度很可能较低。为了佐证这一点,我们也查看了CGSS2010中宗教参与的数据,CGSS2010既对全部声称有宗教信仰者笼统地提问了其参与宗教活动的频率,也抽取了一部分受访者向其提问了一系列宗教及民间信仰活动的参与情况。数据结果显示,如果笼统地提问“参与宗教活动的频繁程度”,仅有71.7%的声称有信仰的受访者每年至少参与1次以上的宗教活动,而当提问一系列具体的宗教活动或崇拜行为时,在接受宗教专题调查的声称有信仰的受访者中,有高达96.8%的人参加过某种宗教活动或崇拜行为。由此看来,对宗教实践的活动提问得越具体、越细致,越可能观察到较高比例的宗教实践参与;反之则有可能低估宗教活跃度。这再一次反映出国内受访者对“宗教”一词的理解与其实际的信仰行为不统一——他们并不把自己的一些信仰行为看成是参与宗教实践。

对宗教实践进行测量的问卷设计也会影响到非正式信徒的比例。CFPS2016统计出非正式信徒的百分比高达28.2%,而在前两个轮次的CFPS中非正式信徒寥寥无几,这很大程度上取决于2016年问卷对声称无信仰的人群也提问了其宗教实践,而2012年和2014年对声称无信仰人群的宗教实践的统计是根据2010年笼统地提问宗教活动参与得到的数据所进行的插补。但有没有可能CFPS2016测量得到的非正式信徒是前后矛盾、不合逻辑的回答呢?对此,有必要检验这些非正式信徒与非信徒相比是否更具宗教性。表 8统计了CFPS2016中各类信仰人群对宗教重要性的评价,可以看到,本研究定义的非正式信徒认为宗教对他们“很重要”和“有点重要”的比例虽不及声称有信仰的人群高,但是仍然高于既无信仰归属又无宗教实践的非信徒,而且这一差异在统计上显著。由此可见,向声称无信仰者提问宗教实践能够从中找出相当数量的隐藏的、非正式的信仰宗教的人。

| 表 8 各类信仰人群对宗教重要性的评价,CFPS2016 (%) |

最后,我们来看组织化这一维度。宗教组织成员资格是区分活跃信徒是否组织化的重要变量。表 7显示,在CFPS2012和2014中,加入宗教组织的受访者所占的百分比明显低于CFPS2016,但前文已述,CFPS2016中信仰群体所占的百分比并没有明显的增长。对此,最可能的解释是2016年的调查在题目设置上与前轮调查存在差别。在数据介绍中,我们曾指出2012年和2014年的CFPS问卷中,宗教组织成员几乎排在一系列社会组织选项的最后,而2016年调查是将其单独列为一道题且必须向受访者提问此题。因此,2012年和2014年调查得到的较低百分比很可能是受到了调查问卷设计中的前置影响(primacy effect),即受访者倾向于选择列在前面的符合自己情况的选项,而忽略列在后面的也符合自己情况的选项。为了检验2016年调查在组织成员资格回答上的变化主要是由改变测量方式所致,我们比较了两类2016年组织化活跃信徒的特征,一类是在2012年或2014年未承认其宗教组织成员资格却在2016年的提问方式下承认其组织成员资格的信徒(占2016年组织化活跃信徒的63%);另一类是在三轮调查不同的提问方式下均承认其宗教组织成员资格的信徒(占37%)。研究发现,这两类信徒在性别、年龄、受教育年限、婚姻状态上均无显著差异,因此推断2016年有宗教组织成员资格者的百分比升高很可能是因为将其改为单独提问(相当于选项前置),而非加入组织的行为大幅增加。关于这一点,也可以参考WVS的数据结果加以佐证,WVS对宗教团体组织成员身份的测量方式与CFPS2016相近,其2012年的数据显示,3.3%的受访者属于组织化的活跃信徒,该百分比远高于CFPS2012,更接近CFPS2016。我们可以这样理解这一发现,如果宗教组织的成员资格对受访者而言非常重要,即便其在选项中的次序靠后也不太可能被受访者忽视;而在实际的测量中出现了前置影响则从侧面反映出中国人对宗教组织的成员资格不够重视。不仅如此,无论是CFPS2016还是WVS2012,其反映的组织化活跃信徒仅占信徒群体的一部分,其规模明显小于未组织化的活跃信徒,这很符合杨庆堃关于中国人的信仰和宗教实践混合性的观点,即宗教信仰很少与某个独立的宗教组织联系在一起。

六、结论与讨论社会调查在中国已成为研究社会现象的主流方法之一。尽管以往对中国宗教现象的研究以定性研究为主,但由于社会调查能够提供对总体有代表性的量化数据,其在估计信徒规模、描述信徒群体社会人口特征的分布、检验宗教信仰与其社会后果之间的因果关系等方面均优于田野观察和个案访谈。但社会调查并非做研究的“万金油”,仅当被研究的现象能够较好地被测量时,定量方法才优于定性方法(King and Powell, 2008)。在测量中国人的宗教信仰时,受西方测量工具的影响,问卷调查通常直接询问受访者的宗派身份(“您信仰什么宗教?”),而且选项通常是单选。长期以来基于调查数据的研究和基于田野观察的研究难以达成一致的结论,一个可能的解释是,这样的问卷调查难以如实地采集中国人的宗教信仰状况。在一些学者看来,中国宗教的特征以及中国人对待信仰的态度与西方迥异,如混合性、包容性、制度化和组织化程度低、信仰和实践之间不一致等,导致那些在西方社会调查中最简单基础的问卷题目并不适用于中国(Hu,2017)。但在没有经过数据检验之前,这些观点仅停留在理论层面,对如何改进测量也缺乏供参考的经验证据。

作为追踪调查的CFPS提供了一个检验宗教测量准确性的机会。通过在四年之内分别采用以宗派为中心和以神灵信仰为中心的提问方式来比较同一批人前后两次回答的异同,尽管不能排除少数受访者在此期间改变了信仰这种可能,但前后两轮调查结果大致可以说明这种差异主要是由不同的提问方式导致。本研究通过上述对CFPS2014的测量改进,以及将其与前后两个轮次采用传统测量方案的数据加以比较,基本认定中国人对“宗教”一词缺乏明确的认知和中西社会宗教信仰之差别会影响问卷调查的准确性。首先,有相当比例的受访者虽然声称不归属任何宗教派别,却信仰具体的神灵,中国人对宗教的认识更可能是神灵本位而非宗派本位的。其次,对宗教实践提问得越具体、越详细,越可能观测到较高的宗教实践参与率或活跃度,而笼统地提问参与“宗教活动”的频率则有可能低估受访者的宗教活跃度。可见,受访者对什么是“宗教活动”的认知也非常模糊。其三,即便是声称有宗教信仰且参与宗教实践的信徒也未必加入了宗教组织,或者未必承认其加入了宗教组织,又或者并不将宗教组织的成员身份视作他们重要的身份认同。上述这些发现意味着将西方式的宗教性测量用于中国很可能遗漏信徒群体。本研究所使用的问卷设计试验和数据比较则发现,采用“信什么神”比“信什么教”的问法更可能“捕捉”到声称无宗派归属却有宗教信仰的中国人。仅从CFPS2014的数据结果来看,采用改进后的问法,中国五大宗教的信徒在全部受访者样本中所占的比例比原先社会调查中的传统问法得到的估计提高约7%~10%。从CFPS2014、2016数据来看,若采用列举更具体的宗教活动的方式来提问,参与宗教实践的受访者的比例比之前调查得到的数字要高得多。由此可见,对测量工具的改进很可能将改变长久以来学界对中国人宗教信仰和宗教实践的估计和看法,也有助于弥合问卷调查和田野观察之间的分歧。但本研究还在起步阶段,对宗教测量本土化可供比较的数据积累还不足,如果有更多的调查采用类似的设计改进,尤其是能在同一次调查中采用随机指派一部分样本以新的工具进行测量,同时指派另一部分样本以传统工具进行测量,我们就有可能更准确地估计出传统问法所导致的偏差到底有多大。

鉴于问卷调查对宗教性的测量存在上述一些问题,本研究提出以下改进问卷设计的建议:

一是,在提问信仰时,提问信神比提问宗派名称更可能“捕捉”到中国人的宗教信仰。前文详细论述过,不只是精英学者,普通国人对“宗教”一词的认知也比较狭窄,很多实践不被视为宗教活动。提问“您信什么”比“您信什么宗教”能更为有效地“捕捉”到有关信仰的信息。而且,提问“信什么”还有另一个好处,即通过省略“宗教”一词起到去敏感化的作用,这有利于研究者采集敏感的信仰。例如,台湾在1984年进行宗教调查时一贯道仍处于非法状态,所以调查者用一贯道的主神无生老母来替代该教派, 从而有效地规避了政治敏感性。

二是,有必要在国内综合性的社会调查中探索并设计出中国本土信仰的选项,比如道教、儒教和民间信仰。但是如何测量儒教和民间信仰仍是一个难题。已有的宗教专项调查会列举非常多的具体实践来测量民间信仰,但这种做法在综合性社会调查中成本很高,最好能发展出一个或少量几个通俗易懂的选项来测量儒教和民间信仰。我们在CFPS中提议将祖先崇拜这一选项作为信奉儒家思想的测量,而且观察到了较高比例的信仰者。不过“祖先崇拜”是否为儒家信仰的核心还有待商榷。另外,民间信仰也是研究中国宗教的学者提议应被采集的数据,但是“民间信仰”是学术语言,对普通受访者来说其提法的内涵和外延可能比“宗教”的提法更不明确。目前已执行的CFPS调查中没有设置民间信仰的选项,但借鉴CGSS的数据可知,声称是“民间信仰”者的受访者比例非常低,2012年为3.5%,2013年为2.2%,2015年为1.8%。总的来说,这些数字远低于一些专门研究宗教的调查得到的民间信仰的具体行为(如烧纸钱、算命)发生的百分比,比如唐文方(Tang,2014)根据是否请人看风水、算命、烧香、烧纸钱计算的民间信仰者百分比在7%~78%;杨凤岗与胡安宁(Yang and Hu, 2012)调查的民间信仰者的百分比为52%;如果将各种祖先崇拜的行为(如摆放祖先牌位、上坟等)均作为民间信仰的实践,则此类民间信仰者占受访人数的比例高达70%以上(Hu,2016)。自答的民间信仰者与通过行为来定义的民间信仰者的分布差别如此大,很可能是由于绝大多数受访者不清楚“民间信仰”所包含的内容。我们已提议在未来的CFPS中把“风水”“命运”“鬼”等选项加入作为对民间信仰的测量,以发展对中国本土宗教的操作化方案。

三是,对信仰的提问应该允许多项选择。本研究显示少数中国人存在佛道不分、基督教和天主教不分及多神信仰的情况,虽然这些情况并不普遍,但多项选择的设计却能反映出这些少数情况,从而有助于研究者了解中国宗教的综摄性。

四是,对宗教性应从多个维度进行测量。西方已经形成了多维度的宗教性测量方案,专项的中国宗教调查可以借鉴相关的多维度量表,但即便综合性社会调查中只能以寥寥几题来界定宗教信徒,也至少需要在信仰归属的基础上纳入组织成员维度和实践维度。因为信仰归属、组织成员资格和宗教实践这三个维度既可以界定出一个狭义的信徒群体,即组织化的活跃信徒,也可以界定出一个广义的信徒群体,包括组织化的活跃信徒、未组织化的活跃信徒、不活跃信徒和非正式信徒。广义和狭义的群体界定提供了信徒群体规模估计的上限和下限,这一估计方式也可以运用于对特定宗教信徒规模的估算上。除了本研究提到的这三个维度外,我们留意到,胡安宁(Hu,2017)的研究曾用受访者对宗教重要性的主观评价来测量中国人的宗教性。我们也意识到对宗教的态度和虔诚度等主观态度和体验也是构成宗教性的重要维度,但由于调查问卷对主观态度的测量很可能不稳定,8本研究聚焦于宗教性测量的客观维度。

五是,在询问宗教实践时,对无信仰者也应该提问其参与宗教活动的情况,以便找出非正式信徒。而且,对宗教实践的提问应尽可能地具体化或增加举例作为提示。

总之,如何更好地测量中国人的宗教信仰不仅是宗教研究中的一个基础性问题,也是发展调查方法的一个理论问题,我们期待未来的社会调查在设计宗教信仰的相关问卷时能够参考上述建议,以积累更丰富、更全面的测量数据来修正以往研究得到的估计,也期待见到更多针对中国宗教测量的研究。

1.杨庆堃自己将“diffused religion”翻译为“混合宗教”,将“institutional religion”翻译为“独立宗教”,详见《中国社会:从不变到巨变》,刘创楚、杨庆堃(2001:75)。有关这两个概念的理论来源及其辨析,可参考卢云峰的待刊稿《巴别塔之殇:论混合宗教与独立宗教》一文。

2.宗教五维说和福克纳发展的量表起初招致了一些批评。批评者认为宗教性的多维划分可能是一种主观建构的产物,所谓的五维度之间在统计上高度相关,实际上宗教性只有宗教信仰这一个总维度,其他维度充其量是该维度的亚类(参见Clayton, 1968, 1971;Clayton and Gladden, 1974;Gibbs and Crader, 1970;Weigert and Thomas, 1969)。

3.例如,区分为宗教准则和宗教实践两个维度(参见Katz and Schmida, 1992);组织化宗教性、非组织化宗教性和个体主观宗教性三维模型(参见Chatters, et al., 1992);包含40个问题、11个维度的费兹量表(Fetzer Multidimensional Measure);内夫的四维度量表(Neff, 2006, 2010)。

4. CFPS的抽样和调查执行的详细介绍参见谢宇等(2014)。

5. CGSS的数据参见相关介绍(Bian and Li, 2012)和项目网站;WVS的数据介绍详见项目网站www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp。本文所总结的调查设计仅限于本文投稿时这两个调查项目已公开的数据年份。

6.由于新组家庭、未成年人进入成人阶段等原因,CFPS每轮会产生少量新进成人受访者;此外,由于失访,一部分追踪受访者在个别轮次中没有接受个人问卷访问。

7. CFPS在河南、广东、辽宁、甘肃、上海五个地区通过过度抽样来获得区域的独立代表性样本,但当这五个“大省”样本与其他20个省区市样本合并时就存在过度代表的问题。为了获得全国代表性样本,CFPS数据提供了对五个地区进行再次抽样的全国再抽样样本。

8.我们曾比对过CFPS2012和2014追踪样本对宗教重要性主观评价的数据,发现两年间回答不一致的比例较高。例如,2012年回答宗教“非常重要”的人中接近30%在2014年回答宗教“不重要”,而2012年回答宗教“不重要”的人中接近15%在2014年回答宗教“有点重要”或“很重要”。

胡适. 1998. 胡适文集4[M]. 北京: 北京大学出版社.

|

卢云峰. 2008. 超越基督宗教社会学[J]. 社会学研究(5): 81-97. |

卢云峰, 张春泥. 2016. 当代中国基督教现状管窥:基于CGSS和CFPS调查数据[J]. 世界宗教文化(1): 34-46. DOI:10.3969/j.issn.1007-6255.2016.01.006 |

刘创楚, 杨庆堃. 2001. 中国社会:从不变到巨变[M]. 香港: 香港中文大学出版社.

|

瞿海源. 1997. 台湾宗教变迁的社会政治分析[M]. 台北: 桂冠图书公司.

|

宋文里, 李亦园. 1988. 个人宗教性:台湾地区宗教信仰的另一种观察[J]. 台湾:清华学报, 18(1): 113-139. |

谢宇, 胡婧炜, 张春泥. 2014. 中国家庭追踪调查(CFPS):理论与实践[J]. 社会, 34(2): 1-32. |

张茂桂, 林本炫. 1992. 宗教的社会意向:一个知识社会学的课题[J]. "中央研究院"民族学研究所集刊(74): 95-123. |

Berry Devon M., Bass Colleen P., Wadida Forawi, Michelle Neuman, Nagah Abdallah. 2011. Measuring Religiosity/Spirituality in Diverse Religious Groups:A Consideration of Methods[J]. Journal of Religion and Health, 50(4): 841-851. DOI:10.1007/s10943-011-9457-9 |

Bian Yanjie, Li Lulu. 2012. The Chinese General Social Survey (2003-8):Sample Designs and Data Evaluation[J]. Chinese Sociological Review, 45(1): 70-97. DOI:10.2753/CSA2162-0555450104 |

Chatters Linda M., Levin Jeffrey S., Robert Joseph Taylor. 1992. Antecedents and Dimensions of Religious Involvement among Older Black Adults[J]. Journal of Gerontology, 47(6): S269-S278. DOI:10.1093/geronj/47.6.S269 |

Clayton Richard R. 1968. Religiosity in 5-D:A Southern Test[J]. Social Forces, 47: 80-83. DOI:10.2307/2574715 |

Clayton, Richard R. 1971."5-D or l?"Journal for the Scientific Study of Religion 10(1): 37-40.

|

Clayton Richard R., Gladden James W. 1974. The Five Dimensions of Religiosity:Toward Demythologizing a Sacred Artifact[J]. Journal for the Scientific Study of Religion, 13(2): 135-143. DOI:10.2307/1384375 |

Day Abby. 2009. Researching Belief without Asking Religious Questions[J]. Fieldwork in Religion, 4(1): 86-104. |

De Jong Gordon F., Faulkner Joseph E., Rex H. Warland. 1976. Dimensions of Religiosity Reconsidered:Evidence from a Cross-Cultural Study[J]. Social Forces, 54(4): 866-889. DOI:10.1093/sf/54.4.866 |

Faulkner Joseph E., Gordon F. De Jong. 1966. Religiosity in 5-D:An Empirical Analysis[J]. Social Forces, 45(2): 246-254. DOI:10.2307/2574395 |

Fujiwara Satoko. 2007. Problems of Teaching about Religion in Japan:Another Textbook Controversy against Peace?[J]. British Journal of Religious Education, 29(1): 45-61. DOI:10.1080/01416200601037494 |

Gibbs James O., Crader Kelly W. 1970. A Criticism of Two Recent Attempts to Scale Glock and Stark's Dimensions of Religiosity:A Research Note[J]. Sociological Analysis, 31(2): 107-114. DOI:10.2307/3710060 |

Glock Charles Y. 1962. On the Study of Religious Commitment[J]. Religious Education, 57(Research Supply 4): 98-110. |

Groves Robert M., Floyd J., Fowler Jr., Couper Mick P., Lepkowski James M. 2014. Couper Mick P., Lepkowski James M., Eleanor Singer, Roger Tourangeau. 2014. Survey Methodology[M]. Hobken: John Wiley and Sons, Inc.

|

Hadaway C. Kirk, Penny Long Marler, Mark Chaves. 1993. What the Polls Don't Show:A Closer Look at U.S[J]. Church Attendance.American Sociological Review, 58(6): 741-752. DOI:10.2307/2095948 |

Hu Anning. 2016. Ancestor Worship in Contemporary China:An Empirical Investigation[J]. China Review, 16: 169-186. |

Hu Anning. 2017. Changing Perceived Importance of Religion in Mainland China, 1990-2012:An Age-Period-Cohort Analysis[J]. Social Science Research, 66: 264-278. DOI:10.1016/j.ssresearch.2016.10.014 |

Ji Zhe. 2012. Chinese Buddhism As a Social Force:Reality and Potential of Thirty Years of Revival[J]. Chinese Sociological Review, 45: 8-26. DOI:10.2753/CSA2162-0555450201 |

Katz Yaacov J., Mirjam Schmida. 1992. Validation of the Student Religiosity Questionnaire[J]. Educational and Psychological Measurement, 52(2): 353-356. DOI:10.1177/0013164492052002010 |

King, Gary and Eleanor Neff Powell.2008. "How Not to Lie without Statistics."Copy at http://j.mp/2o3Dyto.

|

Koenig Harold, Faten Al Zaben, Doaa Khalifa, Saad Al Shohaib. 2015. Measures of Religiosity. In Measures of Personality and Social Psychological Constructs, edited by Gregory John Boyle, Saklofske Donald H., Gerald Matthews[M]. London: Academic Press, 530-561.

|

Lagerwey John. 2010. China:A Religious State[M]. Hong Kong: Hong Kong University Press.

|

Leamaster Reid, Anning Hu. 2014. Popular Buddhists:The Relationship between Popular Religious Involvement and Buddhist Identity in Contemporary China[J]. Sociology of Religion, 75(2): 234-259. DOI:10.1093/socrel/srt057 |

Neff James A. 2006. Exploring the Dimensionality of 'Religiosity' and 'Spirituality' in the Fetzer Multidimensional Measure[J]. Journal for the Scientific Study of Religion, 45(3): 449-459. DOI:10.1111/jssr.2006.45.issue-3 |

Neff James A. 2010. Confirmatory Factor Analysis Validation of a Four-Factor Measure of Spirituality-Religiosity:For Use in Diverse Substance Abuse Treatment Populations[J]. Review of Religious Research, 52(1): 41-56. |

Presser Stanley, Linda Stinson. 1998. Data Collection Mode and Social Desirability Bias in Self-Reported Religious Attendance[J]. American Sociological Review, 63(1): 137-145. DOI:10.2307/2657486 |

Steensland Brian, Park Jerry Z., Regnerus Mark D., Robinson Lynn D., Robinson W. Bradford Wilcox, Robert D. Woodberry. 2000. The Measure of American Religion:Toward Improving the State of the Art[J]. Social Forces, 79(1): 291-318. DOI:10.1093/sf/79.1.291 |

Tanaka Kimiko. 2010. Limitations for Measuring Religion in a Different Cultural Context-The Case of Japan[J]. Social Science Journal, 47(4): 845-852. DOI:10.1016/j.soscij.2010.07.010 |

Tang Wenfang. 2014. The Worshipping Atheist:Institutional and Diffused Religiosities in China[J]. China:An International Journal, 12(3): 1-26. |

Thoraval Joël. 1996. The Western Misconception of Chinese Religion:A Hong Kong Example[J]. China Perspectives, 11(3): 58-65. |

Weigert Andrew J., Thomas Darwin L. 1969. Religiosity in 5-D:A Critical Note[J]. Social Forces, 48(2): 260-263. DOI:10.1093/sf/48.2.260 |

Yang C. K. 1961. Religion in Chinese Society[M]. Berkeley: University of California Press.

|

Yang Fenggang, Anning Hu. 2012. Mapping Chinese Folk Religion in Mainland China and Taiwan[J]. Journal for the Scientific Study of Religion, 51(3): 505-521. DOI:10.1111/jssr.2012.51.issue-3 |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38