学轨制(tracking)是教育不平等的重要来源。特纳(Turner, 1960)提出,英国学校体系中存在竞争性和庇护性两种社会流动的机制;而布尔迪厄(2004)对法国名牌大学中的专业选择与社会阶层进行分析,发现专业与文化资本之间存在直接联系。在当代中国,完成九年义务制教育后,学生们面临教育分轨的选择。此时,家庭社会经济地位越高的学生,越有可能进入重点学校,或是继续选择学术轨的普通高中,而非职业教育轨的中专、技校(吴愈晓,2013)。相比之前研究多注重从学轨选择的结果来考察社会结构,本文试图从家庭策略的角度出发,对民众教育投资行为的过程进行分析,揭示民众应对社会结构时所具有的能动性。利用清代基层民众参与科举考试的第一手资料,本文试图分析在明清科举制度下,小商人阶层是如何在不同的结构和资源条件下,进行科举学轨的选择。

科举考试是传统中国最重要的社会流动渠道。中国传统时代存在士、农、工、商的阶层排序,而通往士阶层最重要的阶梯就是科举考试。通过考试,农工商诸平民阶层可晋升为士绅阶层。明初限制匠籍和商籍出身者参与科举,但这种限制逐渐被打破(何炳棣,2013:61-78;张海英,2005:130)。通过科举转换身份、实现流动的梦想,激励着传统时代各阶层子弟们积极地投身举业。布尔迪厄(1997:209)的文化资本理论指出,经济资本可转化为文化和政治资本。科举制提供了在前工业社会这方面的典型例子。

自南宋开始,只要通过发解试(明清的乡试)获得举人功名,即可终身拥有士绅特权(吴铮强,2008);至明清两代,最低一级功名——生员——同样开始享受士绅特权(陈宝良,2002)。童生参与到科举中,首先可将经济资本转换为政治资本,以便更好地保护家庭财产;其次才是获取更高功名,真正实现向上社会流动。1而最具保身家急迫性的,正是那些通过商业活动积累了财富的家庭。科举功名除了彰显财富,还可帮助商人阶层扩大社会交往圈,参与到地方公共事务中。同时,科举功名附带的特权还可切实提高社会地位并保护财产安全。

何炳棣(2013:91-96)分析明清时期的人物传记、年谱、小说等资料,发现富商家庭鼓励天资高的成员读书,因此社会流动的方向一般朝向“精英”发展,即弃商从儒。通过分析清代的硃卷,张杰(2003:78-84)指出,商人家族利用财力捐纳监生,绕过童试,提供给族人更多应试机会,可使一般商贾家族转化为科举家族。这种现象反映在地区层面上,会发现江南科甲人士的多寡与地区经济的兴衰密切相关(夏维中、范金民,1997)。

尽管大的社会风气如此,但不同的策略会影响其后续的职业发展与社会地位的延续性。譬如,山西晋中商人的个案研究表明,兴盛时期的商人子弟选择捐纳和继续经商的多,也有一些选择投资教育和科举;但到了商业没落时期,只有那些注重教育的家庭较容易实现社会转型(郭娟娟、张喜琴,2014)。又如,徽州商人多信奉贾儒相通,即经商成就和科举功名可相互转化,因此有一些家庭采取“一张一弛,迭相为用”的策略——暂时放弃举业去经商,经商成功之后可以培养子代求取功名(唐力行,1997:23)。

商人阶层对投资科举很有热情,但科举的风险也极高:获取功名不易,中式后入仕亦难。首先,科举考试竞争激烈,中式率极低。以文科举为例,取得初级功名的生员,97%的人都成不了举人,2而举人中80%的人都登不上科举金字塔的顶峰——进士。3可见,经济资本向文化资本的转换耗时长久。清代富商大阜潘氏从徽州移居苏州,历经五代方才真正实现向科举家族的转型(徐茂明,2003)。其次,清代的进士大部分都能担任官职,但举人就只有1/3能入仕为官,正途五贡入仕比例更低,生员则压根不具备为官资格。4随着捐纳制度的盛行,举人、进士的入仕难度进一步增大(何炳棣,2013:57;李国祁等,1975:26)。

为了多元化投资,降低文科举的投资风险,商人家族有时也会选择武科举。清朝大部分时期禁止文、武科举应试者互试(商衍鎏,2004:213)。因此,在完成基础教育后,童生们就必须选择参与文科举还是武科举。清朝沿袭前代政策,实行文官治国的策略。武生员、武举人的社会地位和职业出路都较文生员、文举人为差。文进士、文举人和正途五贡始终占据一半以上的地方正印官职位,5而武官群体中,只有1/5是武科举出身,其余皆为行伍或杂途。6同时,武生员不得从军,“武生初不得挂名营伍,如滥收入伍,该营将弁并该学教官一并参处”(商衍鎏,2004:211)。受这些限制,“武科之不得人,视文科尤甚”(冯桂芬,2002:537)。尽管如此,武科举对经济实力要求更高,这意味着商人家庭更具有优势,因此是其获取科举功名的重要路径。

相比回报更为稳健的土地和房产(何炳棣,2013:88),投身举业表面看是“投资”,实际上却可能接近“消费”。王家范(1988)将科举与官场消费比拟为现代消费经济概念中的“发展性消费”,即个人谋生立业的先期投资,“明清江南的科举热浸润到仅有薄产十亩之家,也必冀盼诸子高中,不惜延师入馆”。那么,家庭经济状况必然影响民众在举业与商业、文科举与武科举之间进行道路的选择。既然是消费,就存在一个是否理性的问题,像范进这种不顾家庭经济条件而执着于科举考试的落魄文童生,可能并非普遍现象。

根据前人的观察,武科举花费更巨,武童生们的家境较为优越。同时因重文轻武,“故武科途,衣冠之族不屑与”,考试花费更多,“试事之费,十倍于文,寒素不能与……有教师垄断,非其素识,无门可入,穷乡僻壤不得与”(冯桂芬,2002:537)。科举世家出身的徐凌霄在父亲任上观察清末县一级武科举,发现武童生多“装束华美”,与颇多寒畯的文童生差异明显,原因是武科举“所习弓刀石马步箭诸技,延教师,辟场所,置具购马,必需相当资力,寒士岂能任之”(徐凌霄、徐一士,1997:55)。虽然文科举参与者中出身贫寒者较武科举多,但文科举的成功者大多会选择“文人雅士”的生活方式,脱离商业领域。这种“有闲阶级的生活模式”,如收集字画古玩等爱好,相比考试本身的花费,更易耗尽家财(何炳棣,2013:189-198)。

综上,商人家庭参与科举的动机可分为“保身家”与“向上流动”两种,而参与的路径可分为文科举与武科举两种。那么,不同时期、不同地区的家庭,在商业和举业、文科举和武科举之间所做的选择受哪些因素影响?不同的动机与参与策略,又将带来何种不同的结果?通过对浙江松阳石仓村小商人家族阙氏参与科举的过程进行分析,本文将尝试回答以上问题。

二、阙氏的科举参与史浙南松阳石仓村的阙氏家族自乾隆末年开始经商,嘉庆朝炼铁致富,并通过捐纳监生、参与文科举实现了士绅化。道光末至咸丰年间,阙氏家族经济状况因太平天国战争的打击而下滑。新发现的石仓科举簿表明,同光时期阙氏涌现了大量的武科举参与者,即家族在继续文科举的同时,开始重视花费多的武科举。这一现象不禁令人思考:到底有哪些重要因素影响商人家庭在商业与举业、文科举与武科举之间的选择?

在史料方面,前辈学者研究科举多利用登科录、硃卷、地方志、年谱、日记等。小商人家族因其史料较为零散,较少进入研究者视野。近年来,大量清代民间文书,包括账簿,进入研究者的视野,为区域社会史研究提供了极好的素材。本文即利用上海交通大学历史系曹树基等人编的《石仓契约》科举账簿,讨论小商人科举参与策略的特点及其影响因素。7

在方法上,本文将展开对阙氏科举参与的“在地”与“有机”分析。“在地”分析将科举参与活动放回到村庄社会经济变迁中。石仓阙氏参加科举活动,是移民家族本地化、士绅化努力的体现,而其科举参与策略的变动则与铁业衰落、太平天国侵扰等大背景和小环境的变动有关。“有机”分析指的是能通过人物关系,将各种文书资料,如契约、账簿、分家书等都匹配起来,立体地展示石仓阙氏“文武并举”的科举转型。

浙江是科举大省,但处州府的文进士位列各府最末,整个清代总计文进士才11人。松阳县在处州府属于中流水平,但武科举表现突出。有清一代,松阳县共有文进士3人,武进士1人;文举人11人,其中光绪朝仅有2人,而武举人则有33人,光绪朝更多达13人(吕耀钤、高焕然,2011:381-391)。这与之前平原富裕地区文科举发达,而山区欠发达地区武科举相对有优势的发现相吻合(陈业新,2011;夏卫东,2001)。

本文研究的石仓,位于浙江省松阳县之南部山区,石仓溪贯穿其中,溪两岸分布着茶排、下宅街、后宅、蔡宅等村庄。当地现存30幢平均建筑面积在2000平方米以上的厅井式大屋,大多建于乾隆后期至嘉庆、道光年间。支撑这一“大屋时代”的是村中的炼铁业。炼铁业于嘉庆年间达致鼎盛,但道光中后期至咸丰年间,因国内市场急剧变动而衰落。光绪年间,由于区域市场需求恢复,石仓铁业复兴,一直维持到民国(曹树基、蒋勤,2010;蒋勤,2015)。

在这群因炼铁而致富的移民中,最成功者莫过于康熙年间迁自福建上杭县的三支阙氏,他们分别居住于下宅街、后宅和茶排。后宅阙氏和茶排阙氏同属荣厚公,关系紧密。光绪年间,荣厚公两支后人曾一同回福建上杭县重修香火堂(王媛、曹树基,2014)。下宅街阙氏与荣厚公两支相距十代以上,关系较疏远。不过嘉庆十三年(1808年),来自江西的阙芳遥和阙芬岩兄弟主持修订《阙氏宗谱》,石仓三支阙氏由此建立起更紧密的关系。8

至嘉庆十三年,下宅街阙学易及其子侄5人拥有监生头衔,而后宅阙廷对则是附贡生。嘉庆二十三年,阙廷对资助修建了阙氏宗祠感应堂。道光元年(1821年),炼铁致富的茶排阙天开主导修建阙氏宗祠维则堂,又于道光二十三年主导修撰《阙氏宗谱》(章毅,2009)。石仓移民对于国家文化秩序,包括正统化的神祇、科举功名、宗族组织的接受与调适,帮助其顺利实现了士绅化与本地化(章毅,2009)。

清代获取功名分考试和捐纳两途。捐纳监生是财富力量的直接体现。通过科举考试获得功名难度较大,财富起作用的方式也更为间接。道光朝之前,石仓阙氏获取功名多依靠捐纳监生。不过此后他们开始积极参与科举考试,并在科举考试领域取得长足进步。

嘉庆和民国《阙氏宗谱》的“名爵志”都不明确区分文生员和武生员;世系表同样如此,只用“邑庠生”、“郡庠生”标识县学、府学生员身份,只有一部分武生员会标识为“武庠生”。结合族谱和武科举簿,本文一一辨识文武生员所属支系、功名类型和应试年代。9支系对应前述下宅街、后宅和茶排三支。功名分三大类,即监生、文生员和武生员。文生员又细分为附生以及地位较高的增生、廪生和附贡生。生员的应试年份对应其通过考试或说入泮年份;缺少应试年份记录的生员和全部监生,用出生年加25来标志其应试年份,再将应试年份转换为应试年代,即:首个年代定为首次有人获得功名的1754年至嘉庆修谱前一年(1807年),1808年至科举取消的1905年,则按每25年为一代划分,最终得到5个年代。表 1是按支系、功名和年代列出的石仓阙氏的科举成就。

| 表 1 石仓三支阙氏科举成就表 |

嘉庆《阙氏宗谱》“名爵志”中罗列的总共有功名者203人,但其中属于石仓阙氏的只有后宅附贡生1人、下宅街监生5人。民国《阙氏宗谱》则表明,石仓三支阙氏在嘉庆首次修谱之后,新获功名者共计131人,其中监生87人,监生占66%(87/131),可见捐纳是阙氏获取功名的主要方式。文科举中,附生17人,廪生、增生和附贡生计11人;武科举中,生员16人,举人1人。10

1890年之前出生的石仓阙氏男性人口,下宅街160人,后宅190人,茶排927人,合计1277人。有功名者占其男性人口比例为10.7%(137/1277),其中有考试功名者占3.5%(45/1277),远高于浙江省的平均水平。11

三支阙氏的科举成就总体上相当可观,但在支系上差异很大。下宅街阙氏最早跻身士绅阶层,又最早退出科举竞争:7名监生均于乾隆年间获得身份;道光三年(1823年)与六年,连续考取武生员两人,但后续无人。12后宅阙氏捐纳监生者分布在1808年之后的四个世代,参与科举的文武生员每个世代都有1—3人。茶排阙氏1808年首次修谱时尚未有人获得功名,但后来居上,先是通过捐纳监生获得功名,在1833—1857年间开始在文武生员方面有所突破,到了1858至1882年间达到高峰:捐纳监生11人,考中文生员12人(其中增生、廪生与附贡7人),还考中武生员7人,武举人1人。

最为成功的茶排阙氏,其科举参与经历了从捐监生为主到文武并举这两个阶段。成功的原因有三:其一,茶排阙氏在炼铁业的成功。天开铁炉“大火三月不熄”,天开的三位兄长又均自立铁炉(曹树基、蒋勤,2010)。其二,茶排阙氏为在举业上实现突破,遵循了建立家族公产支撑教育的规律(张杰,2003:119-122):其兴公设立族学,13而天开及其后代都在分家时专列家族教育基金。14其三,茶排阙氏在文武科举并重方面更为成功。在道光三十年入泮的武生员阙翰鹤带领下,茶排阙氏在武科举方面实现了突破。

三、保身家与文武并举传统社会中,参与科举考试者真实的动机到底是保身家还是向上流动,通常难以判断。一个间接的方法是考察其对子弟的职业规划以及参加科举活动与“理家政”之间的关系。在传统中国,一个人的职业道路多由男性家长安排。商人家庭出于分散风险的考虑,常安排部分孩子业儒,另外的则经商(何炳棣,2013:353)。长子因地位特殊,常被鼓励参与科举,通常是文科举,次子、三子等则被安排经商或参与武科举。另外,家庭经济变差难以支持科举时,会放弃科举,回到商业领域(唐力行,1997);或者是放弃文科举,转向武科举。对小商人家庭而言,这一类的规划与科举策略可间接反映保身家和向上流动两种动机。

阙氏武科举的推手是石仓文书中科举簿的主要作者阙翰鹤。翰鹤,学名飞龙,字登云,道光元年(1821年)生,道光三十年考中武生员,光绪六年(1880年)卒。15翰鹤的堂侄兼受业弟子,武举人阙进璋,如此描述其科举生涯:

家夫子登云,是国学(生)伯祖嵩山公之季子……予之堂叔也……当其少时,学初嗜读书,善颖悟,卓荦不群。继而严君去世,遂弃诗书而理家政。及其壮也,偃文修武,出就外傅,而就业于叶廷芳夫子。弓如满月,射似流星,同堂虽不乏人,究未有能出其右者……院试身游泮水,而南乡之风气为之一振。真松邑之英雄,石仓之豪杰也。16

阙翰鹤是家中幼子,排行第五。道光十五年其父德瑛去世时,17他刚满14岁。道光十七年翰鹤结婚,随即分家,并开始设账簿“理家政”。翰鹤没有选择文科举道路,而是选择武科举,跟随武举人叶廷芳习武。18道光三十年,翰鹤考取武生员;同年其堂弟翰信考取文生员。茶排阙氏在科举上首次实现突破。

考科举需要资金支持。除经营分家获得的田地外,翰鹤还通过雇工垒田,将祖父天开炼铁的遗产——废弃的砂坪——改造成可种水稻的良田(蒋勤、曹树基,2012:137)。同时,他在积累资本后连续购入土地。32年间,他一共买地27次,共花费约801两银。19通过转型为小地主,翰鹤有财力维持较高生活水平,并参与到科举活动中。20他一共留下科举簿4本,家计簿14本,雇工簿1本,婚嫁簿2本,租谷簿2本(曹树基等,2018)。这些账簿成为研究翰鹤科举生涯和设帐收徒经历的重要史料。科举账簿详细记载了科举备考过程中每日的餐饮开销,每次练马记录等,有些还记载了考中功名后在县学、府学的开销以及家内庆祝过程。

阙翰鹤的科举投资分成对自己儿子的培养以及设帐收徒两个部分。在铁业衰落初期,翰鹤开始垒田、收租、买地,同时培养儿子们读书考科举。翰鹤遵循了诸子平等原则,在家庭雇工簿中详细记载了聘请老师情况,从中可分析出他6个儿子都从6岁入私塾,13岁结束(蒋勤、曹树基,2012)。完成基础教育后,翰鹤对诸子的职业规划如下:长子玉璠继续参与文科举,二子玉玙与三子玉瑾,则随其习武。玉璠于同治五年考中文生员,两年后顺利递补为增生。21玉瑾于光绪三年考中武佾生。22光绪初年,在石仓铁业复兴的浪潮中,玉璠在族谱和账簿中均未有经商的记录;而在《石仓契约》中,玉璠除了替人代笔外,仅有光绪二十二年以洋银27元价格卖出土地一块给堂兄的记录(曹树基等,2012:[5]88)。而玉瑾此时则开始经营铁器店铺生意(蒋勤,2015)。翰鹤对诸子读书的规划体现了排行的影响,亦说明铁业衰落后,他希望能够通过科举成功来提升家庭的地位。

翰鹤在道光三十年考中武生员后,于咸丰二年(1852年)前往杭州参加浙江武乡试,23之后连续三届参加院试(咸丰三年、六年、九年),以确保武生员身份并获得武乡试资格,但再未有任何前往杭州参加乡试的记录。咸丰十一年、同治元年(1862年)因太平军占领杭州,浙江乡试停摆两科。同治三年,他缺考院试,彻底放弃乡试。24同治四年,他开始设帐收徒,时年45岁。翰鹤科举簿中没有文科举中塾师簿中常见的束修、节敬等收入名目(徐梓,2006),其收入项多集中在四月县府试与十月院试期间,而支出项多为食材采购、练马安排、租船的费用等,可见翰鹤主要是扮演武科举训练组织者的角色。

光绪乙亥科(1875年)武举人阙进璋如此描述阙翰鹤收徒情况:

尔时之闻风向慕者,群欲奉为楷模,尊为师表。于是设帐本祠,少长咸至,群贤毕集,近悦远来,得英材而教育之,谓非三乐中之一乐也哉?丙寅岁试,凤威、凤元、保容25府县游庠,嗣后科第不绝,入泮采芹者,指不胜屈。乙亥恩科,予赴浙入闱,颇合中式,蒙杨抚台钟爱,批准乡荐。此皆夫子循循善诱、因材施教,以致之也。26

翰鹤自己未能考取武举人,培养徒弟却大获成功。阙进璋将石仓阙氏的武科举成就归功于翰鹤的“循循善诱”与“因材施教”。翰鹤收徒备考与应试情况如下:

同治五年(1866年)到光绪三年(1877年)这12年间,处州府共举行了5届武童生试,每次考试均有县试、府试、院试三级。27县试和府试一般于春天四月开试,而院试在秋天十月开试。表 2说明,翰鹤在此12年间,共集训武童生48人次(31人),考取武生员9人,通过率达29%。松阳县武生员学额12人,285届录取武生60人,翰鹤的学生即占15%。另有6人考取武佾生。佾生又称乐舞生,可直接参加院试且列于点名册之首(商衍鎏,2004:10)。因此,“少长咸至,群贤毕集”,“科第不绝,入泮采芹者,指不胜屈”,实有所本。同治七年(1868年),时任礼部侍郎、提督浙江全省学政徐树铭奖赠翰鹤“劝励有方”匾额。29

| 表 2 阙翰鹤设帐收徒参加童试、乡试人数情况 |

表 2同时也说明,参与阙翰鹤组织的武童试的总共31人,只有15人会参加两次童试,参加三次童试者仅2人,其中一人就是后考中武举人的阙进璋。5届考试共计9名武生员,参加过武乡试的仅5人,无一人参加两次。可见,阙翰鹤考中生员后,仅尝试一次武乡试后即行放弃,并非个例。可以猜测,通过参与武科举来达到强身健体的目的,参加一到两次童试尝试获取生员身份,来达到保身家的目的,看来是当地民众较为常见的心态。

总体而言,翰鹤培养的武生员既多,通过率又高,还突破性培养了一名武举人。除翰鹤本人有较强组织能力之外,另外一大原因是太平天国战乱的影响。

首先,太平天国战乱使得处州府损失了35%的人口,松阳县又是重灾区(曹树基,2001:483)。咸丰八年、十一年,太平军两次攻破松阳县城(吕耀钤、高焕然,2011:503),石仓亦被侵扰,掳去财物无算,男丁数人。30浙江北部和中部地区都遭此劫难,参与科举人数减少。因此,即便学额并未如浙江其他州县一样增加,31松阳武童试的通过率较之前还是有所提高。其他地区也存在类似情况(梁志平,2009)。

其次,太平天国对石仓的侵扰,也激发了民众习武的热情。譬如翰鹤的堂侄阙兆猷,于同治十二年跟随翰鹤习武备考,同治十三年首次参加武童生试即考中。他参加武科举的原因有二:一是家务繁忙,文科举费时费力;二是太平军的侵扰激发其“弃文就武”。32

可见,翰鹤选择同治初年这个时点设帐收徒,又以武科举为目标,正好应了天时。那是否有人和的因素呢?以他为中心的这个武科举群体,到底是家族组织的延伸还是超越了家族的社会团体呢?表 2中外姓应试人次只占总应试人次的16%(9/55),且以与阙氏有联姻关系的科举家族高氏、叶氏为主。33由此可见,这是一个以阙氏家族为中心的应试团体。

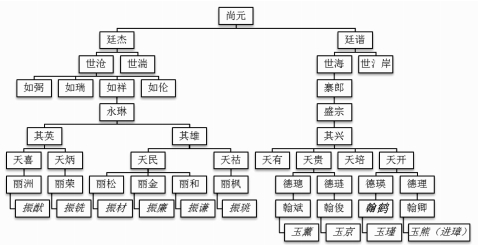

图 1中列出石仓阙氏跟随翰鹤习武之人(名字斜体),其中有武举人1名,武生员5名,武佾生3名。翰鹤所在盛宗支系,天开公、天贵公后代都参与其中。在茶排盛宗支通过武科举崛起前,石仓阙氏中级功名拥有者均来自后宅永琳支的文科举参与者。而翰鹤设帐收徒时,后宅阙氏子弟纷纷拜入翰鹤门下习武,并有3人成功考取武生员。

|

注:根据《同治五年起阙翰鹤考试账》(曹树基等,2018:[4]273-288)和光绪《阙氏宗谱》制作。 图 1 阙翰鹤收徒人物关系图(部分) |

在翰鹤带领下,茶排和后宅部分阙氏家庭采取了文武并举的策略,并取得了武科举的突破。无论在石仓的族谱还是分家书中,均未提及对文武科举的区别对待。34虽然石仓继续从事文科举者也颇多,但以翰鹤为中心的武科举团体,抓住太平天国之后中式率提高的机会,成功培养了一批武生员。在文武并举策略之下,茶排阙氏的社会地位切实得到了提高,其中的推手阙翰鹤也成功实现了保身家的目标,并实现了理家政与参与科举两不误。

四、向上流动的陷阱在成功实现保身家的目标之后,科举的参与者会有一种分化,即继续努力地考试,或是及时退出,避免科举投资的失败。翰鹤就是参加一次乡试后即退出的例子。但对那些痴心于科举的人来说,科举提供的向上流动期望,可能成为一个甜蜜而又无形的陷阱。

茶排玉衡与玉京兄弟是天贵之曾孙,德琏之孙,翰俊之子。天贵、天开兄弟后代多有炼铁成功者,翰俊也是其中之一。翰俊在经营铁业的同时,刻意与科举家族联姻,所娶叶氏是松阳县增生叶秀发之女,进士叶维藩、廪生叶维垣之胞妹。35叶氏与翰俊育有二子、二女,并培养两个儿子分别参与文科举和武科举。36

翰俊长子玉衡生于道光十六年(1836年),同治三年(1864年)考取文生员。玉衡读书之事受到家庭的重视。一来,长子地位重要,是“主器”。叶维藩于道光二十七年考中进士时,玉衡才十一岁。因此他更多地向小舅父——廪生维垣——请教诗文。玉衡传记作者叶树濂为维垣之子,37因此与玉衡有交往,后又成为县学同窗。舅父指导有方,加上自身努力,玉衡顺利考中文生员,并在两年后由县学进入府学。玉衡对文科举的投入以及舅父的榜样,为其带来较高的向上流动期望,导致其更多向文人生活方式的转型。

然而,咸丰八年太平军骚扰石仓,玉衡家道中落。为振兴家道,玉衡在同治初年决定弃儒从商,在邻县遂昌经营盐业,结果以失败告终。陈其福为玉衡之弟玉京所作传中对此有所描述:

尊甫賡飏先生(翰俊),旧为邑铁商。以长君玉衡方读书,因命玉京继之。忽粤逆蹂躏,巨资就没,不可复振。幸玉衡已为学中人,弃儒习贾,去遂邑为盐业,奈命之不犹,财聚复散。衡惧势不支,敝屣家产,念先世本闽籍,立心归闽,收拾远代所遗,自同治初迄光绪岁,三十三年不返。自是祖父之生养死葬,儿女之冠婚嫁娶,亲戚朋友一切往来,屋宇山田百方经理,向责之衡者,今概属之京矣。38

此段文字说明玉衡考文科举、玉京继承铁业都出自翰俊的安排,同时在玉衡经商失败、怕连累家人而出走福建后,帮助兄长接管全部家庭责任的是其弟武生员玉京。

玉京,讳保荣,字介臣,生于道光二十一年(1841年),卒于光绪十八年(1892年)。玉京所娶第一位妻子是大舅父进士叶维藩之次女,39继娶妻子是象溪增广生大璋公女高氏。因此,玉京与清末松阳县另一位进士高焕然亦是姻亲。高焕然自称姻侄,并有诗挽玉京:

丰裁磊落,品貌端庄;和邻睦族,修造桥梁;力能举鼎,箭可穿杨;

谦冲雅度,简默词章;淘砂烹铁,坐贾行商;爰述素履,数语赞扬。40

上引陈其福的文字与高焕然的挽诗,说明玉京在兄长玉衡出走福建之后因照顾家庭而赢得美誉。同时,受翰鹤的影响,玉京投身武科举,于同治七年考取武生员,是石仓武举兴盛期的代表人物之一。同时,玉京重整父亲本行,抓住同治末年石仓铁业复兴的机会,“淘砂烹铁”,积累了财富。41

翰俊与其子玉京分别与松阳县19世纪仅有的两名进士叶氏和高氏联姻,体现了商人家庭对科举转型的渴望。翰俊长子玉衡期冀在文科举中有所突破,无奈以失败告终,并在试图重新经商时遭遇惨败;玉京则适度参加武科举,并承担家庭理财责任,赢得赞誉。两兄弟命运的反差似乎提示我们,科举的参与似乎应以保身家为限度,而不能过于激进。

武举人阙进璋,是另一个全身心投入举业的例子。进璋,谱名玉熊,字国珍,生于道光二十九年(1849年),卒于民国十年(1921年)。42进璋跟随翰鹤习武,于同治十年(1871年)考中武生员,光绪元年(1875年)在浙江乡试中考取第58名武举人。43光绪三年,进璋为祖父、伯父和父亲都请了宣武都尉的封赠,茶排阙氏因科举而获得的荣耀达到顶峰。44

中试后,进璋进京会试,期冀更进一步。龙泉县千总林钟祥与进璋一同进京会试,因租住同一处房屋而结为好友。林氏对其科举生涯有如下描述:

尊兄官章进璋……少有颖悟,好读书不求甚解。长慕武功,好射箭,遂从飞龙先生(翰鹤),屡不得志,迭邀武佾。辛未科,始受知于丁宗师,45弓满月,箭穿杨,宗师甚爱之。乙亥科邀乡荐,46北上(会试)与余同寓,故其为人,习之熟,审之详,行动举止,所以能缕述其巅末。为人慷慨……后考候选差官,回郡归标中营,雷中府大器重之。期满,往闽省总督衙门应考,亦得优奖。迄今数十年来,株守家门,无能远出,甚属时艰……连番北上,经费浩繁,入不敷出,家遂中落。吾翁处之宴如也。47

进璋赴京参加会试,“经费浩繁,入不敷出”,以致家道中落。进璋会试不中之后,亦有短暂做官经历,在处州府标中营实习,期满后曾去闽浙总督衙门应考,但都没有成功。48他参加会试是在光绪元年之后,此时石仓铁业已开始复兴。显然,进璋醉心科举,未能重振产业:光绪二十年,他当田一处,收洋银16元;光绪二十三年又卖水田一处,得洋银68元(曹树基等,2012:[6]66、72)。

玉衡、玉京与进璋的科举参与故事表明,阙氏在科举参与取得成就的同时,一旦超越保身家的本意去追求真正的科举突破,无论是文科举的生活方式,还是乡试、会试的巨额花费,都会拖累本就脆弱的家庭经济。

五、结论汪洙《神童诗》说:“万般皆下品,唯有读书高”。与当代的人力资本投资不同,因中式率很低,科举更可能是一种“消费”。在对明清以来科举制度的诸多批评中,除了认为八股取士这种方式过于死板,扼杀真正的有才之士外,颇多批评指向科举一朝登第之梦使得多少士人皓首穷经,造就大量落魄而无用的“范进”类的士人。本文尝试通过综合的分析来破除这一类迷思。

太平天国前后石仓阙氏家族的科举参与活动,提供了一个近距离考察小商人家庭科举参与动机及其影响因素的机会。石仓阙氏自嘉庆年间因炼铁而致富,之后通过捐纳监生、参与文科举及与松阳县士绅逐步联姻(罗辰茜,2016),顺利实现了本地化与士绅化。进一步的分析表明,在经历了道光萧条与太平天国侵扰之后,阙翰鹤带领阙氏家族子弟参与到武科举当中,取得了突出的成绩。时移世易,当年那些阙氏文科举“精英”的后代纷纷拜入翰鹤门下习武,这种“文武并举”的策略虽然未必是刻意而为,但在太平天国之后的时代变局下,却不失为一种实现社会阶层向上流动的明智选择。

随着阙氏的这种成功,通过科举实现向上流动的期望也会变成一个陷阱。科举虽然好,参与需有度。其实秉持适度参与原则的文生员可以选择一些与文化相关的职业,并不都会如玉衡那么悲惨。与阙翰鹤同年入泮的文生员翰信,放弃乡试后成为堪舆之士;49文生员玉镳则在松阳县开了一家药店。50大部分武生员都像玉京一样,练武与经商并行,偶尔尝试一次武乡试即行退出,像阙进璋这样因科举而致贫的是极端案例。

黄宗智(1986:5)在分析华北小农经济时指出,在考虑乡村社会的农民行为及其背后的理性时,需要将小农的三个方面视为密不可分的统一体:小农既是形式主义所指出的利润追求者,又是实体主义所指出的维持生计的生产者,同时也是马克思理论所指出的受剥削者。同样,保身家与向上流动这两种动机并存于童生们的科举参与策略中。乡村小商人阶层在参与科举过程中,会出于分散风险的考虑,在不同的科举学轨中顺时顺势而为;同时也不否认有少数科举痴迷者,陷入向上流动的陷阱中。因此,顾亭林所说科举考试的生员群体给世人以保身家为主的印象,是民间社会自我调适的结果。

注释:

1.明末清初学者顾亭林(1959:22)指出,“一为得此(生员功名),则免于编氓之役,不受侵于里胥;齿于衣冠,得于礼见官长,而无笞捶之辱。故今之愿为生员者,非必其慕功名也,保身家而已”。余英时(2012:224)也指出,商人子弟当监生不都必然是为入仕为官,而是借监生身份与官方往来,“对家中的商业运作起一些保护作用”。即使是正途出身入仕者,“有人宁愿在户部或税关任职,以便在行使职权时发生某些‘宽商’的效应”。

2.清代江南乡试、浙江乡试的单科录取率平均为0.9%(生员考生数除以举人数,参见Elman,2000:661-662)。考虑到重复参加考试的情况,乡试的累积通过率,即生员成为举人的比例,预计在3%左右。

3.明代会试的累积通过率大概是25%(吴宣德,2009:99、110)。清代这一比例下降至20%以下。

4.进士朝考后授官,前列者用庶吉士约二成(20%),等第次者分别用主事(正六品)、知县(正七品)近八成(80%)。而举人的主要出路则是在会试三次不中之后,通过大挑,获得知县以及州县教谕(正八品)和训导(从八品)这类教职(商衍鎏,2004:121、159)。

5.清代知府中正途出身的进士、举人与五贡占65%,捐纳与杂途占35%;知县中正途出身者占73%,捐纳与杂途者只占27%(李国祁等,1975:26)。

6.通过对清代中前期4000名武官的履历片(秦国经,1997)进行统计,本文发现行伍出身者占51%,武举出身者占20%,杂途占29%。

7.曹树基领衔主编的《石仓契约》一至四辑收录了浙江省松阳县石仓地区以阙氏家族为中心的土地买卖契约近8000件;第五辑则收录了会簿、商业簿、科举簿和家计簿八册(曹树基等,2018)。

8.参见嘉庆《阙氏宗谱》第1本,上海交通大学历史系藏电子版,编号0043。遵循最接近事件发生时间的原则,下文先后引用了嘉庆、光绪和民国版本《阙氏宗谱》。电子版均藏于上海交通大学历史系,不再一一标注。

9.武生员的判断标准暂定为两条:(1)谱牒中明确记载为“武生员”;(2)科举账簿中有习武、应武科举的明确记录。缺乏这两方面信息者,为保守起见,本文均视作文生员。

10.参见嘉庆《阙氏宗谱》第1本,编号0092-0118;民国《阙氏宗谱》第2本,“名爵志”,编号IMG_0233 -IMG_0245。

11.据张仲礼(1991:112)估计,1850年之前生员占浙江总人口的比例为0.17%,太平天国之后占浙江总人口的0.56%。

12.参见光绪《阙氏宗谱》第8本,编号P3291108。

13.石仓阙氏共办有两个私塾,一名“石仓源书馆”,一名“茶排杨庄书馆”,后者注明“其兴公建”。杨庄为茶排小地名,处于下茶排村之中心。参见光绪《阙氏宗谱》第2本,“书塾志”,编号P5050315。

14.阙天开专门抽出学读田,供子孙读书上学时聘请先生并助其考试(蒋勤、曹树基,2012:135)。阙天开后代也纷纷设立“众秀田”或“儒资田”鼓励后代参与科举。据民国《阙氏宗谱》统计(编号IMG_0214-215),茶排有10人设立儒资田,计租谷高达72担;而后宅只有5人设立儒资田,计租谷30担2桶。

15.参见民国《阙氏宗谱》第12本,编号P3290376。

16.参见民国《阙氏宗谱》第5本,“艺文志”,编号IMG_0737 - IMG_0738。

17.天开长子德瑛道光十五年(1835年)去世,享年51岁。参见光绪《阙氏宗谱》第9本,编号P5051104。

18.叶廷芳于道光二十六年(1846年)丙午科考取武举人(参见潘绍诒、周荣椿,1974:606)。

19.买地记录参见《石仓契约》第二辑(曹树基等,2012)。契约中用铜钱计价,此处按当时银钱比价的算术平均值1两银兑1777文铜钱折算(参见林满红,2011:77)。

20.翰鹤每年都雇裁缝做衣服,过几年就打些家具,娶了第二房太太,供养6个儿子读书,给予女儿不菲的嫁妆。具体参见光绪《阙氏宗谱》第9本,编号P5051121;《道光十七年至同治十年阙翰鹤雇工簿》(曹树基等,2018:[5]3-70。[5]代表第5册,下同)。

21.参见《同治五年阙玉璠入泮簿》(曹树基等,2018:[4]241-272)。

22.参见《同治五年起阙翰鹤考试账》(曹树基等,2018:[4]273-288)。

23.参见《道光三十年阙翰鹤武生员入泮簿》(曹树基等,2018:[4]217-240)。

24.参见《同治五年起阙翰鹤考试账》(曹树基等,2018:[4]273-288)。

25.凤威、凤元、保容分别是阙玉薰、阙玉银和阙玉京入泮后所取学名。

26.引自民国《阙氏宗谱》第5本,“艺文志”,编号IMG_0737-0738。

27.19世纪文科院试三年举行两次,而武院试则每三年只举行一次(参见张仲礼,1991:82)。

28.光绪《钦定大清会典事例》载:“(康熙)十年(1671)题准直省考取武生,府学额定二十名,大州县学额定十五名,中州县额定十二名,小州县学额定七、八名。”(昆冈等,2002:930)。松阳县属中县,武生学额应为12名。又据《钦定武场条例》卷14(景清等,2000:306),光绪年间松阳县武生学额依旧只有12名,未有因捐输而增加定额。

29.参见民国《阙氏宗谱》第12本,编号:P3290376a。另见《翰鹤夫子飞龙登云叙》:“徐大宗师以劝励有方赠之”(参见民国《阙氏宗谱》第5本,编号:IMG_0738)。

30.譬如,阙玉麟在与太平军作战过程中去世,“投笔赴敌有勇知方,忠贯日月身没沙场”。参见民国《阙氏宗谱》第2本:玉麟,IMG_0361。

31.咸同军兴,大规模捐输广额,浙江省武生额数增长30%,文生额数增长23%(参见李林,2015)。

32.参见民国《阙氏宗谱》第5本,“阙兆猷姻翁大人像”,IMG_0773。

33.高氏家族光绪朝考中文进士高焕然、文举人高斐然;叶氏家族道光朝考中文进士叶维藩,另有阙翰鹤业师、武举人叶廷芳(参见吕耀钤、高焕然,2011:381、383、391)。

34.阙德玿专门设立“众秀田”,规定不分文武奖励由科甲入泮的子孙:“夫田曰众秀者,非专与一人也,日后子孙不论文武,若能由科甲入泮者,均务与共,或分收,或轮流,听从其便”。参见《阙德玿咸丰元年分家书》(曹树基等,2015:[7]47)。

35.对石仓阙氏科举联姻的系统分析可参见罗辰茜(2016)。

36.参见光绪《阙氏宗谱》第9本,编号P5051115。

37.参见民国《阙氏宗谱》第5本,“传赞”,编号IMG_0765-IMG_0766。

38.参见光绪《阙氏宗谱》第5本,“故友阙玉京传”,编号P5050540-542。

39.参见光绪《阙氏宗谱》第9本,编号P5051139。

40.参见光绪《阙氏宗谱》第3本,编号P5050392。

41.玉京于光绪四年花费66千文买田一处,光绪五年花费22千文换田一处,说明光绪初年玉京已积累了一定财富。不过,光绪十三年和十八年玉京卖田两处,共得银洋123.8元,表明后期家庭经济又走向不景气。

42.参见民国《阙氏宗谱》第12本,编号P3290423。

43.参见《阙进璋乡试硃卷》,上海交通大学历史系藏,编号SW13060900010。

44.参见民国《阙氏宗谱》第2本,编号IMG_0321-0322、IMG_0339-0343。

45.指进璋于同治十年(1871年)考中武生员。

46.指进璋于光绪元年(1875年)考中武举人。考中乡试的称为举人,中式也称领乡荐。

47.参见林钟祥,《国珍四兄传并赞》,引自民国《阙氏宗谱》第5本,编号IMG_0796-797。

48.这符合清代对武举人出路的安排。“武举会试落第者,可赴兵部拣选,一二等以营千总用,三等以卫千总用。有愿随营差操者,呈请由部分发本省各标协营效力……三年期满,如果材技优娴晓习营伍,该督抚报部以邻省或隔府营千总拔补。”(商衍鎏,2004:216)

49.参见民国《阙氏宗谱》第5本,编号IMG_0747:“自幼业儒,颖悟过人,英年入泮……弃诗书而经家务,遂无志于功名。时领外祖之秘旨而旁通于堪舆,或考验老坟,则为之因祸转福,或安厝新地,则为之趋吉避凶。”

50.参见民国《阙氏宗谱》第2本,编号IMG_0370,传赞用“橘井泉香”典,说明他开药店(王媛、曹树基,2014)。

布尔迪厄, 皮埃尔. 1997.文化资本与社会炼金术[M].包亚明, 译.上海人民出版社.

|

布尔迪厄, P. 2004.国家精英: 名牌大学与群体精神[M].杨亚平, 译.北京: 商务印书馆.

|

曹树基. 2001. 中国人口史(第五卷)[M]. 上海: 复旦大学出版社.

|

曹树基, 潘星辉, 阙龙兴. 2012. 石仓契约(第二辑)[M]. 杭州: 浙江大学出版社.

|

曹树基, 赵思渊, 阙龙兴. 2015. 石仓契约(第四辑)[M]. 杭州: 浙江大学出版社.

|

曹树基, 蒋勤, 阙龙兴. 2018. 石仓契约(第五辑)[M]. 杭州: 浙江大学出版社.

|

曹树基, 蒋勤. 2010. 石仓冶铁业中所见清代浙南乡村工业与市场[J]. "中研院"历史语言研究所集刊, 81(4): 833-888. |

陈宝良. 2002. 明代生员层的经济特权及其贫困化[J]. 中国社会经济史研究(2): 57-64. DOI:10.3969/j.issn.1000-422X.2002.02.010 |

陈业新. 2011. 明清时期皖北地区灾害环境与社会变迁——以文武举士的变化为例[J]. 江汉论坛(1): 89-101. DOI:10.3969/j.issn.1003-854X.2011.01.017 |

冯桂芬. 2002.校邠庐抗议·停武试议[M].续修四库全书第952号.上海古籍出版社.

|

顾亭林. 1959. 顾亭林诗文集[M]. 北京: 中华书局.

|

郭娟娟, 张喜琴. 2014. 清代晋商家族代际流动分析——以山西榆次常氏为中心的考察[J]. 安徽史学(4): 119-126. DOI:10.3969/j.issn.1005-605X.2014.04.015 |

何炳棣. 2013.明清社会史论[M].徐泓, 译.台北: 联经出版事业公司.

|

黄宗智. 1986. 华北的小农经济与社会变迁[M]. 北京: 中华书局.

|

蒋勤. 2015. 清末浙南的区域市场与衰而未亡的土铁业[J]. 清史研究(3): 96-108. |

蒋勤, 曹树基. 2012. 后炼铁时代的石仓转型:以《阙翰鹤雇工账本》为中心(1837-1870)[J]. 浙江社会科学(10): 132-141. |

景清等纂. 2000.(光绪)钦定科场条例·钦定武场条例(第三册)[M].海口: 海南出版社.

|

昆冈等纂.2002.(光绪)钦定大清会典事例(卷716-719)[M].续修四库全书(第808册).上海古籍出版社.

|

李国祁, 周天生, 许弘义. 1975. 清代基层地方官人事嬗递现象之量化分析[M]. 台北: 行政院国家科学发展委员会.

|

李林. 2015. 清代武生学额、人数及其地域分布[J]. 华东师范大学学报(教育科学版)(3): 98-105. |

梁志平. 2009. 定额非定额——晚清各府州县学缺额研究[J]. 兰州学刊(2): 61-67. DOI:10.3969/j.issn.1005-3492.2009.02.017 |

林满红. 2011. 银线:19世纪的世界与中国[M]. 南京: 江苏人民出版社.

|

吕耀钤、高焕然. 2011.(民国)松阳县志[M].中国地方志集成·浙江府县志辑第67号.上海书店出版社.

|

罗辰茜. 2016.流动的妇女: 清代浙南山村的移民与联姻(1709-1870)[D].上海交通大学硕士学位论文.

|

潘绍诒、周荣椿. 1974.(光绪)处州府志[M].中国方志丛书华中地方第193号.台北: 成文出版社.

|

秦国经. 1997. 清代官员履历档案全编[M]. 上海: 华东师范大学出版社.

|

商衍鎏. 2004. 清代科举考试述录及有关著作[M]. 天津: 百花文艺出版社.

|

唐力行. 1997. 商人与文化的双重变奏——徽商与宗族社会的历[M]. 武汉: 华中理工大学出版社.

|

王家范. 1988. 明清江南消费风气与消费结构描述——明清江南消费经济探测之一[J]. 华东师范大学学报(2): 32-42. |

王媛, 曹树基. 2014. 《回闽路程》:香火堂与移民先祖之祭[J]. 近代史研究(4): 152-159. |

吴宣德. 2009. 明代进士的地理分布[M]. 香港中文大学出版社.

|

吴铮强. 2008. 唐宋时期科举制度的变革与社会结构之演变[J]. 社会学研究(2): 151-164. |

吴愈晓. 2013. 教育分流体制与中国的教育分层(1978-2008)[J]. 社会学研究(4): 179-202. |

夏卫东. 2001. 清代浙江进士的地域分布及其规律[J]. 绍兴文理学院学报(4): 24-28. DOI:10.3969/j.issn.1008-293X.2001.04.006 |

夏维中, 范金民. 1997. 明清江南进士研究之二:人数众多的原因分析[J]. 历史档案(4): 80-87. |

徐凌霄, 徐一士. 1997. 凌霄一士随笔[M]. 太原: 山西古籍出版社.

|

徐茂明. 2003. 士绅的坚守与权变:清代苏州潘氏家族的家风与心态研究[J]. 史学月刊(10): 79-86. DOI:10.3969/j.issn.0583-0214.2003.10.011 |

徐梓. 2006. 明清时期塾师的收入[J]. 中国社会经济史研究(2): 30-37. DOI:10.3969/j.issn.1000-422X.2006.02.004 |

余英时. 2012. 中国文化史通释[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

张海英. 2005. 明中叶以后"士商渗透"的制度环境——以政府的政策变化为视角[J]. 中国经济史研究(4): 130-139. DOI:10.3969/j.issn.1002-8005.2005.04.016 |

张杰. 2003. 清代科举家族[M]. 北京: 社会科学文献出版社.

|

张仲礼. 1991.中国绅士[M].李荣昌, 译.上海社会科学院出版社.

|

章毅. 2009. 清代中前期浙南移民的国家化与本地化——以石仓祠庙为中心[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版)(3): 80-88. |

Elman Benjamin. 2000. A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China[M]. California: University of California Press.

|

Turner Ralph. 1960. Sponsored and Contest Mobility and the School System[J]. American Sociological Review, 25(6): 855-867. DOI:10.2307/2089982 |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38