LU Jiaying, School of Social and Behavioral Sciences, Nanjing University.

肇始于20世纪70年代末的经济改革极大地冲击了中国大陆在20世纪50年代中期正式形成的户籍制度。尤其是在进入20世纪90年代以后,纵深推进的经济体制改革和快速的城镇化进程促使大量农村人口在城乡之间的流动加速。在此背景下,由户籍制度导致的城乡二元分割和社会不平等问题受到了政府、学界和媒体的特别关注(Cheng and Selden, 1994)。实际上,由于户籍的限制,流动人口在劳动力市场、收入、社会生活以及心理上多处于不利地位(Cheng and Selden, 1994;Meng and Zhang, 2001;Song,2016;Zhang and Treiman, 2013;魏万青,2012;谢桂华,2007)。因此,从制度层面上实现“农转非”(即由原来的农业户口转变为非农户口),成为农村居民实现向上的社会流动、改变自己及子女后代不利位置的一个努力方向(Wu and Treiman, 2004)。与非农户口出身的城市居民不同,对“农转非”群体而言,非农户口的获得是一种“后致性”资源,而这一资源的获得途径受到户籍政策的极大影响。在严格的户籍管理制度下,“农转非”名额有限,农村居民只能依靠升学、招工、转干、随家属转户等途径获得。已有研究认为,人们由农村向城市的流动具有高度选择性(extreme selectivity),即那些流入城市获得非农户口的人基本上是农村中极其优秀的精英群体(Wu and Treiman, 2004;吴晓刚,2007)。因此,获得非农户口是一个艰难的过程。但改革开放是一枚松动剂,为了配合城镇发展的需要,政府逐渐放宽户籍政策,农村人口获得非农户口的方式更加多样化,政府的工程征地、村改居等形式的“农转非”(政策安置性户口流动)陆续出现,进而使“农转非”群体乃至整个城市居民群体都呈现比以往更强的异质性(郑冰岛、吴晓刚,2013)。需要指出的是,与依靠个人禀赋和家庭资源实现“农转非”的群体相比,那些通过政策实现集体性“农转非”的群体一般不具有显著的“选择”特征(Zhang and Treiman, 2013)。

目前,不少研究已经充分关注到了“农转非”群体的异质性(郭虹,2004;李云森,2014;李颖晖,2014;郑冰岛、吴晓刚,2013)。这一异质性源于其实现“农转非”的途径不同,如长期研究中国户籍制度的美国学者(Chan and Zhang, 1999)将“农转非”途径归结为常规途径和特殊途径;郑冰岛和吴晓刚(2013)则将其划分为政策性“农转非”和选择性“农转非”,使人们加深了对该群体及户籍制度的理解。但我们梳理相关文献后发现,很少有学者通过性别差异视角来探讨“农转非”问题。如前所述,本文认为,非农户口的获得对“农转非”群体而言是一种“后致性”的宝贵资源。社会性别角色观念极大地影响着男女两性在各种资源获得上的差异,如教育、职业、健康等,那么在“农转非”问题上,男女两性是否也存在差异呢?早期有学者研究表明,尽管中国自20世纪80年代后期经历着快速的工业化和城镇化,但农村女性想要实现“农转非”仍十分困难(Huang,2001),相关的实证研究并不多见。有西方学者(Goldstein, et al., 2000)就湖北省1985至1990年的性别与迁移现象进行研究时发现,在控制了其他因素后,农村女性实现“农转非”的可能性反而高于男性。这一结论也在后续的研究中被陆续印证(Wu and Treiman, 2004;Zhang and Treiman, 2013)。上述研究结果似乎有违常理,对此,学者们提供的一个解释是,女性可能依靠婚姻通道实现户籍身份的转换(Goldstein, et al., 2000;Wu and Treiman, 2004;Zhang and Treiman, 2013),但他们并未对此进行深入的探究。近年,有学者利用CGSS2008这一横截面数据证实了女性的确可以通过婚姻通道实现“农转非”(Xiang,2015)。但是,与大多数男性依靠教育获得、党员身份以及参军入伍等高度选择性的途径(Wu and Treiman, 2004)实现“农转非”不同,婚姻通道并非严格意义上的个人通过自己的努力直接实现“农转非”。这一差异可能是由于社会性别角色观念导致男女获得资源的不同而产生,不仅仅是婚姻这一渠道,男女两性在“农转非”途径上的差异或许也可以通过这一理论视角得到合理的解释。

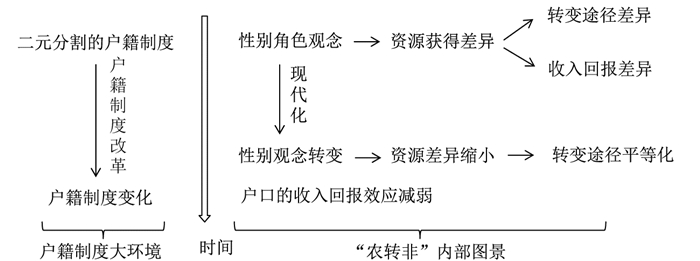

总的来说,本研究致力于从性别视角出发,探讨“农转非”途径的性别差异。当然,这并非本文考察的唯一要点,我们的兴趣点还在于,实现户籍身份转变后,“农转非”对男女两性收入的影响是否存在差异,即户口的收入回报是否存在性别差异。此外,基于中国自20世纪80年代以来不断深化户籍制度改革的大背景,以及社会变迁带来的性别观念的转变,本文认为,从时间(历史)维度考察男女两性实现“农转非”的途径以及户口的收入回报效应及其变化具有重要的理论和现实意义。本文将利用CGSS2008、2010、2011、2012、2013共计5年的纵贯数据对上述问题进行梳理与探讨,并试图回答以下两大问题:一是男女两性实现“农转非”的途径有何差异,这一差异沿着时间维度如何变化;二是“农转非”的收入回报在不同性别间是否存在差异,在改革开放与户籍政策不断调整的过程中,“农转非”的收入回报效应是否仍存在。本文希望通过对上述问题的深入探讨,把握户籍身份转变群体的内部差异,更好地理解户籍制度,同时为当下正在大力推进的户籍制度改革提供进一步的实证支撑,寻找相应的政策内涵。

二、文献回顾 (一) 中国户籍制度改革:“农转非”政策的出现与发展中国的户籍制度自建立起就作为一项基本的社会管理体制嵌入在社会的发展过程中,并开启了城乡二元分化机制。伴随着社会经济在体制转型过程中发展的不均衡,越来越多的要素被附加在户籍之上,由此造成公民权利的“属地化”特征,深刻地影响着人们日常生活中的衣食住行、生老病死、入学就业以及福利保障等诸多方面。因此,不少学者认为待遇差异极大而并无合理依据的城乡分化,已经成为拷问中国户籍制度的最主要问题(Chan,2009;蔡禾、王进,2007;陆益龙,2008;湛中乐,2009)。

在时间维度下,“文革”十年浩劫之后,中国的户籍管理正如当时整个社会一般逐步“解冻”。1977年11月8日,国务院批转的《公安部关于处理户口迁移的规定》第一次系统地提出了“农转非”1的具体政策,考虑到当时城市的粮食供应问题,政府将城市户口和粮油系统关联起来加以控制。1979年之后,随着改革开放的展开与深入,户籍管理出现松动,国家开始有意识地调整、改革和完善户籍制度。但是,在很长一段时间内,“农转非”都有着严格的1.5‰~2.0‰的控制目标。公安部的统计数据显示,1980年约600万人实现“农转非”,而1979年至1990年中国大陆累计有5 317万人实现“农转非”(陆益龙,2004:145-146)。实际上,在早期“限制城市发展”思路的影响下,区域的年度“农转非”数量被严格控制。依常规统计结果来看,“农转非”的途径一般如下:首先是招生,即通过国家考试被城市中等或高等院校录取的学生;其次是招工,即由劳动部门批准,按计划指标被招收到企业和事业单位的职工;再次是征地,即农民由于土地被国家征用而被准予转为城镇户口;还有人才引进,即符合政策和特批的人才及其家属可以随迁,获得城镇户口;以及随军和投亲,即军官的直系亲属(妻子、子女)可以在其服役一定年限后,按政策规定在其驻地转为城镇户口;此外,在农村无人抚养、生活不能自理的老人可按政策和进城指标投靠其在城镇的直系亲属;最后还有在上述情况之外的,即经过政府批准的迁徙者(如职务变动、照顾婚姻关系、照顾夫妻两地分居、照顾老弱病残、国家政策移民等)。2实际上,大规模城镇化开始之前的“农转非”在很大程度上具有选择性(吴晓刚,2007)。有研究表明,较高的受教育程度、党员身份和参军经历会显著地提高农村人口“农转非”的可能性(Wu and Treiman, 2004),其中参军经历和党员身份间接起作用,只是增加了转干和招工的机会(郑冰岛、吴晓刚,2013)。当然,在具有高度选择性的户籍身份转变方式外,也存在由特殊政策带来的隐性的“农转非”方式,随家属转户就是其中之一。这原非户籍制度的本意,实际上却产生了一部分通过隐蔽通道实现“农转非”的群体(Xiang,2015)。

改革开放以来,经济的快速发展冲击着原有的户籍制度,尤其是在20世纪90年代,大量的农村人口流入城市。于是,国家开始有意识地调整、改革和完善彼时的户籍制度,将原来的指标控制转变为准入条件控制;“农转非”的途径也逐渐多元化,撤村建居等集体性转变成为“农转非”的重要方式。就集体性“农转非”而言,各地区采取的方式并不一致,主要有“土地财政”驱动下的“土地换户籍”政策、以土地换小城镇社会保障模式、整体上将失地农民接纳为城市居民等(常进雄,2004;徐元明,2004);代表性的实践是成渝统筹城乡综合配套改革试验区开展的试图彻底打破城乡二元户籍壁垒的一系列制度改革。当然,在学者看来,上述演变过程也是国家对公民权利逐步松绑的过程(刘力,2012)。“农转非”是中国户籍制度中的特殊现象,农村居民的市民化不仅意味着其居住地域的变迁和户籍的改变,而且蕴含着农民向市民角色转型的内涵。

以上,本文梳理了城乡二元的户籍制度下“农转非”途径的多元化发展:从早期较为严格的转变途径到后期特殊政策引导下的集体性转变大量出现。实际上,我们可以看到,非农户口获得的难度在降低,且“农转非”的规模在扩大。虽然同样是从农业户口转变为非农户口,但通过不同途径实现“农转非”的群体有较大差异。早期,有学者(Chan and Zhang, 1999)将“农转非”途径总结为常规途径和特殊途径,前者指招工、招生、招干和个人因素,后者则偏重特殊时代背景下的临时性政策。类似的归类体现在郑冰岛和吴晓刚(2013)的研究中,他们将实现“农转非”的群体划分为政策性和选择性两种,选择性“农转非”群体是指遵循精英选拔机制,即依靠个人能力禀赋实现“农转非”,如升学、招工、转干、参军等;而政策性“农转非”群体通常指依靠国家政策集体实现户籍身份的转换,如工程征地中的移民安置、城镇化过程中的“村改居”等。

本文将参照已有研究,按选择性和政策性两种类型来划分“农转非”群体(郑冰岛、吴晓刚,2013)。具体理由如下:这两类“农转非”均贯穿并发展于城乡户籍制度的大背景之下,选择性“农转非”蕴含着较为强烈的个人禀赋因素和制度对个人的选择性;政策性“农转非”则并非是直接的个人努力的结果,其实现受到特殊政策的强烈影响。这一划分与本文将使用的资源获得的类型与程度的解释框架在逻辑上是一致的(具体内容将在后文呈现)。

(二) “农转非”:性别分层及户口的收入回报效应性别分层是“农转非”研究中较为缺乏的一个视角。如前所述,在涉及“农转非”的性别差异的相关研究中,存在一个令人困惑的问题,即在控制了相关因素后,农村女性实现“农转非”的可能性高于男性(Goldstein, et al., 2000;Wu and Treiman, 2004;Zhang and Treiman, 2013)。吴晓刚和特雷曼(Wu and Treiman, 2004)通过分析“当代中国生活史与社会变迁”1996年的数据发现,教育获得、党员身份和参军入伍是实现“农转非”的三个重要方式,在这三方面,农村男性都显著优于农村女性;但他们惊奇地发现,样本中11.8%的农村男性获得了非农户口,而农村女性获得非农户口的比例达到了10.8%,并且在控制了教育、党员身份以及参军入伍因素后,农村女性获得非农户口的可能性比农村男性更高。此外,边燕杰和李颖晖(2014)进一步通过历史变迁的维度来考查,他们利用2012年中国劳动力动态调查(CLDS2012)数据进行的定量研究发现,在控制了个人特征和家庭背景因素后,改革初期及以前(1997年之前),女性“农转非”的机会远高于男性,但是到了改革中后期(1997年之后),男女的机会趋于平等。需要指出的是,这些研究并没有深入探讨究竟是何原因造成了这一结果,而是简单地将其归结为女性独特的婚姻通道。张卓妮和特雷曼(Zhang and Treiman, 2013)的解释则是,相当多的研究已经证明了女性通常依靠婚姻实现向上的社会阶层流动,因此这一结论不足为奇。值得提及的是,项军(2011)通过CGSS2003和1996年“当代中国生活史与社会变迁”数据进行了再验证,认为婚姻的确是女性获得非农户口的一个重要渠道,并通过婚姻市场中的女性向上求偶现象和交换理论对该现象进行了解释。可以发现,上述研究虽然已经指出了男女两性在获得非农户口上的差异,但并没有对这种性别差异形成的具体途径进行分析,更没有对这些途径进行系统的时间(历史)维度下的分析,这正是本文着力展开的工作。

在对“农转非”的收入回报效应的考察上,不同学者从不同的视角切入进行了探讨。比如将“农转非”群体视为一个整体,与其他人群(如城市流动人口、非农出身的城市居民等)进行收入的比较分析(李云森,2016;魏万青,2012);也有学者通过个体获得非农户口的时间来划分“农转非”群体,如谢桂华(2014)利用CGSS2008、2010和2011三年的数据进行分析发现,在控制了其他变量的情况下,幼年至青壮年时期实现“农转非”的群体,其未来在城镇劳动力市场上的发展优于未实现“农转非”的流动人口,而在青壮年期之后获得城镇户籍的人口则很可能成为城镇劳动力市场上的底层。

此外,较多的研究还从“农转非”实现的途径上进一步区分并探究了其收入差异(郑冰岛、吴晓刚,2013;李云森,2014)。郑冰岛和吴晓刚(2013)的研究发现,户口转换带来的收入优势仅限于通过选择性途径实现“农转非”的群体,他们采用倾向值匹配的方法进一步揭示了户籍身份在市场部门内对收入影响逐渐式微的过程。李云森(2014)使用CGSS2008的数据分析了在农村成长的经历对个体收入的影响,通过比较由选择性途径之外的其他途径实现“农转非”的群体和城镇户籍出身的本地居民后发现,成长在农村的个体其收入比成长在城市的个体低约10%。通过回顾相关文献我们可以发现,基于性别差异的户口收入效应的考察几乎没有涉及。当然,也有部分文献以城市流动人口收入(或职业获得)的性别差异来探讨户口效应(Huang,2001;Fan,2003;曹永福、宋月萍,2014;程诚、边燕杰,2014;黄志岭,2010)。笔者认为,通过不同性别的“农转非”群体来考察户口所附带的优势更具有说服力。因此,本文将着重分析非农户籍对不同性别群体收入的影响,并进一步在时间(历史)维度下考察其变迁过程。

三、理论视角与研究假设社会性别角色一直被用来探讨和解释两性在教育、职业和收入等诸多社会领域中的不平等议题。受传统的父权文化与性别歧视观念的影响,女性在社会资源的获得上处于相对弱势的地位。但一些研究也显示,随着时间的推移,两性之间的不平等状况逐渐弱化(Reskin,2003)。如关于教育获得的研究发现,性别之间的差异整体上在缩小,甚至开始出现女性反超男性的局面(Buchmann, et al., 2008;李春玲,2010;叶华、吴晓刚,2011);在劳动力市场上,经济的快速发展和转型在一定程度上增加了市场对女性劳动力的需求,如中国蓬勃发展的第三产业吸纳了大量的女性劳动力(Rosenzweig and Zhang, 2013)。这些变化的一个重要解释维度是现代化发展带来的社会性别角色观念的转变(吴愈晓,2012)。也就是说,随着经济发展和社会变革的不断推进,传统的性别角色观念在弱化,性别平等意识的提升使得两性在社会资源的获得上逐渐平等化。

社会性别角色观念可以用来解释两性在“农转非”途径上的差异。非农户口因其过多地附加了稀缺要素而成为一种优势资源,人们为了实现社会地位的向上流动,亟需获得有利资源。在早期的“农转非”通道中,户籍身份转换的“常规”途径如教育、参军、转干等,极其注重个人的能力禀赋,但由于社会性别角色的差异,男性在获得受教育机会、就业机会等方面比女性更为有利,因此,男性在个人能力培养上具有相对优势。另一方面,已有研究发现隐蔽的婚姻通道是女性实现“农转非”的重要方式,这也可以被视为性别角色差异带给女性的一种独特资源,而这一资源在“农转非”的“常规”途径中无法实现个人户籍身份的直接转变。

因此,本文认为,社会性别角色观念导致两性获得的资源不同,进而导致其实现“农转非”的途径不同。就中国社会的发展现实及“农转非”存在的一个长时态来说,性别角色观念赋予男性更多的可以被高度“选择”的有利条件。基于此,本文提出如下研究假设:

假设1a:相比于女性,男性更可能通过升学、招工等选择性途径实现“农转非”。

承接上述研究假设,本文纳入时间(历史)的维度来考察。改革开放的不断深入使国家整体经济水平得到提升,与之相伴随的是女性在受教育权利、劳动力市场中的职业获得等方面的整体改善;另一方面,随着性别平等观念逐渐被推广普及,中国传统文化中的男性偏好也逐渐式微。也就是说,随着现代化和工业化的发展,传统的社会性别角色观念逐渐转变。此外,在户籍制度变迁的现实环境下,“农转非”从指标限制转变为准入条件限制,由早期的硬指标转变为当下的软指标,这意味着获得非农户口的难度在下降。从时间维度来看,女性通过选择性途径实现“农转非”的可能性会逐渐提高。因此,本文提出如下研究假设:

假设1b:相比于改革开放前,改革开放后女性通过选择性途径实现“农转非”的可能性在上升。

接下来是本研究关注的第二个层面,即户口的收入回报问题。首先,基于前述文献回顾,本文认为“农转非”群体是一个异质性较大的群体,依靠个人禀赋实现“农转非”和基于特殊政策实现“农转非”的是两个完全不同的群体,这也就意味着非农户口对两者的影响并不相同。因此,本文提出如下研究假设:

假设2a:在“农转非”群体内部,户口的收入回报存在差异,即政策性“农转非”群体与选择性“农转非”群体在户口的收入回报上存在差异。

进一步来讲,户口的收入回报在男女两性间存在差异吗?在此,本文着重研究通过选择性途径实现“农转非”的群体,这部分通过个人能力的提升实现户籍身份转换的人群更能体现户口的作用。基于前述的社会性别角色观念视角,本文认为,女性通过个人的资源禀赋实现“农转非”比男性更为不易,因此,女性获得非农户口无疑是锦上添花,其收入必定优于广大农村女性。当女性通过选择性途径实现“农转非”后,其户口的收入回报效应必然与男性不同。同时,本研究将“农转非”视为可获得的后致性资源,因此也可以借鉴教育的人力资本回报存在性别差异的逻辑来说明这一点。3由此,本文提出如下研究假设:

假设2b:通过选择性途径实现“农转非”的群体其户口的收入回报存在性别差异。

最后,本文纳入时间(历史)的维度来考察户口的收入效应的变化。上述研究假设均基于一个明显的政策大背景,即城乡二元分割的户籍制度,本文以社会性别角色观念来分析男女两性实现“农转非”的途径差异及户口的收入回报差异;而在考察户口的收入效应变迁时,户籍制度本身成为最重要的影响因素。从前述文献综述中可以看到,中国改革开放以来快速的城镇化以及人口在城乡之间的大迁徙促使户籍制度不断改革,国家尝试从制度上逐步缩小农业户口和非农户口的差异。因此,我们可以合理推断,无论对于男性还是女性而言,户口的收入回报效应正在逐渐减弱。由此,本文提出如下研究假设:

假设2c:无论对于男性还是女性而言,通过选择性途径实现“农转非”的群体其户口的收入回报效应随时间的推移不断减弱。

图 1呈现了本研究的一个基本分析框架。接下来,本文将通过合适的计量模型对本节中提出的系列研究假设一一进行检验。

|

图 1 实现“农转非”的途径及其收入回报的分析框架 |

本研究使用中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)2008、2010、2011、2012以及2013年共计5年的调查数据。该调查覆盖中国31个省区市(不含港澳台),具有全国代表性,本文使用的CGSS这5年的数据采用相同的抽样框,进行了严密的分层三阶段概率抽样以确保样本的代表性和科学性。4迄今为止,CGSS项目已经对外公布了八轮调查数据,但CGSS2005和CGSS2006在问卷中未问及受访对象获得非农户口的原因,CGSS2003没有问及受访对象获得非农户口的具体时间,因此这三年的数据不适合纳入本研究。本研究所使用的5年的调查数据中包括样本获得非农户口的原因以及具体时间。

进一步来讲,本文选取的是合并后数据库中年龄在18岁及以上、目前居住在城市且从事非农工作的居民样本。最终,进入分析的“农转非”居民样本3 724个,城市出身的居民样本6 930个,农村出身目前流动到城市且依然是农业户口(即流动人口)的样本4 049个。后两类样本在计量分析中将作为参照组,以更好地反映出户口转变对收入的影响。

(二) 变量处理 1. 因变量本研究拟设置模型的因变量有三个。第一个因变量为“是否‘农转非’”,这是一个二分类变量,纳入模型的是18岁及以上农业户口出身、目前居住在城市且从事非农工作的样本(即上述的“农转非”居民样本和流动人口样本)。根据CGSS对样本非农户口获得的具体途径的询问可以区分出是否“农转非”,将选择了“农转非”具体途径的样本归为“农转非”,编码为1(剔除了非农户口获得时间上的缺失值和奇异值样本5);将未选择“农转非”具体途径的样本归为“流动人口”,编码为0。

第二个因变量为“农转非”途径。这也是一个二分类变量,我们将问卷选项中的“升学”“参军”“招工”“转干”和“购房”等途径归为选择性“农转非”,编码为1;将“征地”“随家属转户”和“户口改革”6等途径归为政策性“农转非”,编码为0。此外,CGSS数据中没有明确给出“其他”选项的具体内容,无从判断,由于数据中选择“其他”选项的比例很小(4.09%),本研究将其作为“缺失值”进行处理。

第三个因变量是个人年总收入。这是一个连续变量,用于分析户口的收入回报。在CGSS问卷中,除CGSS2008外均直接问及受访者上一年的个人全年总收入(包括职业/劳动收入和各类职业外收入)。针对CGSS2008数据,我们也可以将问卷中上一年个人的年职业/劳动收入和职业外收入进行加总获得个人全年总收入。此外,有一点必须要考虑,本文采用的数据跨度达6年之久,不同年份的“收入”在货币购买力上存在差异,因此,本研究以2008年数据为基数对收入进行了标准化处理。7同时,为了控制奇异值的影响,本研究也剔除了个人年收入小于500元或大于40万元的样本,然后对收入进行取对数处理。

2. 解释变量第一个重要的解释变量是“性别”,这是一个二分类变量,本研究将“男性”编码为1,“女性”编码为0。第二个重要的解释变量是“‘农转非’时间”,这是一个多分类变量:根据户籍制度改革8和改革开放的时间进程,并参考相关研究(边燕杰、李颖晖,2014),本研究将1984年和1997年作为两个划分时点:1984年以前归为“户籍制度改革以前”(设为参照组),1984—1996年归为“户籍制度改革初期”,1997年及以后归为“户籍制度改革后期”。

3. 控制变量职业是影响个人收入的重要因素,本研究将其具体化为单位性质和职业类型两方面。首先是“单位性质”,本研究将“国有或国有控股”和“集体所有或集体控股”归为“国有或集体部门”,编码为1;将“私有/民营或私有/民营控股”“港澳台资或港澳台资控股”“外资所有或外资控股”以及“其他”四项归为“其他部门”,编码为0。其次,关于职业类型,具体分为“管理人员”“专业或技术人员”“办事或服务人员”以及“体力劳动人员”四类。

此外,本文还控制了其他一些关键变量,包括个人层面的年龄、年龄的平方、受教育程度(小学及以下=0)、婚姻(无配偶=0)、健康状况(不健康=0)、党员身份(非党员=0);家庭层级方面的变量,如父亲党员身份(非党员=0)、父亲的受教育程度(小学及以下=0);以及地域层面的地区变量(西部=0)。本研究涉及的所有变量的具体描述可参见表 1。

| 表 1 相关变量的描述性统计 |

首先,本文针对“农转非”路径的研究基于“是否‘农转非’”和“‘农转非’途径”这两个独立而相继的问题,也就是说,“农转非”途径是在实现“农转非”的基础上才可能回答的。因此,若仅对“农转非”样本进行回归分析,将舍弃掉那部分未实现“农转非”的样本信息,可能会造成样本的选择性偏误(Heckman,1979)。为避免这一问题,本文采用赫克曼选择模型设置的思路来进行第一层面的统计推断,以确保后续回归估计的科学性和准确性。计量模型设置表达式如下:

| ${y_{2i}} = \left\{ \begin{array}{l} 1\;\;\;\left({y_{2i}^* > 0} \right)\\ 0\;\;\;\left({y_{2i}^* \le 0} \right) \end{array} \right.$ | (1) |

| ${y_{1i}} = \left\{ \begin{array}{l} y_{1i}^*\;\;\;\left({y_{2i}^* > 0} \right)\\ /\;\;\;\;\;\;\left({y_{2i}^* \le 0} \right) \end{array} \right.$ | (2) |

| $y_{2i}^* = x{'_{2i}}{\beta _2} + {\varepsilon _{2i}}$ | (3) |

| $y_{1i}^* = x{'_{1i}}{\beta _1} + {\varepsilon _{1i}}$ | (4) |

其中,y1i用来测量实现“农转非”的途径,y2i则测量是否“农转非”。只有当(1)式表示是“农转非”(即取值为1时),才可以在(2)式中进一步观测实现“农转非”的途径,反之则无法观测到。在本文中,y2i=1且y1i=1表示未删截并取得积极结果,即指实现“农转非”且通过“选择性”途径;y2i=1且y1i=0表示未删截并取得消极结果,即指实现“农转非”且通过“政策性”途径。在具体的模型操作中,(3)式为选择方程,(4)式为结果方程。x′2i用来解释是否为“农转非”,x′1i用来解释实现“农转非”的途径。当然,x′2i和x′1i存在重合变量,甚至可能完全相等(Goldberger,1981)。具体来讲,在是否为“农转非”的选择方程中,我们考虑了个人禀赋和家庭背景的相关变量,如个人的年龄、受教育程度、党员身份,父亲的受教育程度、党员身份等;在“农转非”途径的结果方程中,本研究同样纳入了个人和家庭背景的控制变量,但排除了个人年龄,加入了“农转非”时间,因为我们考虑到个体实现“农转非”的途径更可能受到时代背景的影响,个体当前的年龄与其实现“农转非”的途径关系不大。此外,本研究也特别地在该模型中加入性别和“农转非”时间的交互项(性别*“农转非”时间)以进一步聚焦本研究的主题,即探讨时间(历史)维度下男女在“农转非”途径上的性别差异。

在进行第二层面的统计推断时,考虑到收入是一个连续变量,本文采用多元线性回归,其估计模型设置如下:

ln(income)=α+β1gender+β2age+β3age2+β4hukou+β5z+ε

其中,“income”为上一年个人年总收入,“βi”表示回归系数,“gender”是设置为虚拟变量的性别,“age”和“age2”分别指年龄和年龄的平方,“hukou”表示不同户籍身份的群体,具体指流动人口、政策性“农转非”群体、选择性“农转非”群体以及非农出身人群这四类,“z”表示一组控制变量。此外,我们还在该模型中加入了性别和户籍状况的交互项(性别*户籍身份)以聚焦本研究的主题,进一步探讨男女两性实现“农转非”后收入回报的差异。

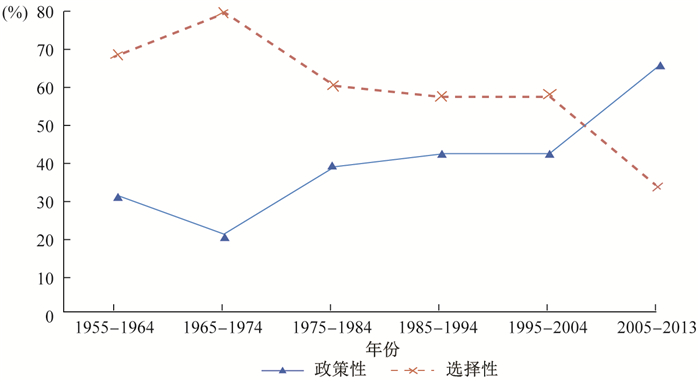

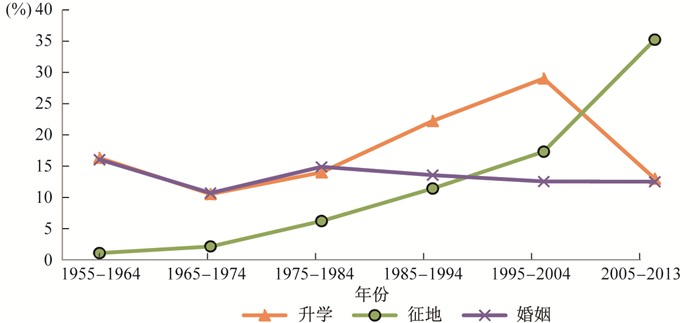

五、计量结果分析 (一) “农转非”路径的历时分析(1955—2013)首先,本研究将描述分析自1955年中国大陆城乡二元户籍制度完全建立这一起点至调查数据所呈现的2013年为止,我国农业人口实现“农转非”的路径变化。本研究既呈现了政策性“农转非”与选择性“农转非”两大群体在不同年份的比例(见图 2),也特别呈现了具体维度之下的诸如升学、婚姻和征地这些有着特别意义的“农转非”路径(见图 3)。通过图 2可以看到,选择性“农转非”的比重呈明显的下降趋势,而政策性“农转非”的比重呈明显的上升趋势,这证实了已有研究的结论(边燕杰、李颖晖,2014),也暗合于中国城镇化变迁的现实。

|

图 2 “农转非”路径的变迁(1955-2013)11 |

|

图 3 通过升学、征地和婚姻途径实现“农转非”的变化趋势(1955—2013)12 |

具体来说,上述变化在一定程度上反映了中国户籍制度改革的影响,即严格的户籍壁垒逐渐被打破。各种政策的出台使人们实现“农转非”的方式更加多元化,比如嵌套于中国快速城镇化语境之中的“征地”,其比重在进入21世纪后快速上升;而通过相对传统的“升学”途径实现“农转非”的比例在进入21世纪后迅速下降。这一方面与户籍制度改革下“农转非”路径多元化带来的挤压有关,另一方面也可能与1998年中国大陆高等院校大面积扩招有关。随着入读大学(尤其是其中占比更高的高职院校)的人数上升,“升学”带来的户籍转变受到更严格的控制。最后,通过婚姻这一特殊途径实现“农转非”的人群所占的比重在这些年基本保持平稳,一个可能的原因是,中国传统文化中“甲女丁男”这种错位的婚姻观念的根深蒂固以及对男性“入赘婚”的偏见,使得通过婚姻途径实现“农转非”的人群中绝大多数是女性。后文将结合统计模型及其结果对比进行更具体的推断与分析。

(二) “农转非”路径的性别差异在分析“农转非”的路径时,为了避免可能存在的选择性偏误(selection bias),本文遵循了赫克曼选择模型的思路。表 2中模型1和模型2的rho值均显著的结果证实了模型选择的恰当性(即存在样本的选择性偏误)。表 2中,选择方程是对是否实现“农转非”的考察,结果方程进一步探讨了实现“农转非”的途径。

| 表 2 “农转非”途径的赫克曼选择模型结果 |

首先,我们在是否实现“农转非”的层面上进行分析。根据模型1的选择方程结果,可以发现在控制了个人禀赋(年龄、教育、党员身份)和家庭背景(父亲教育和父亲党员身份)后,女性实现“农转非”的可能性高于男性,这一发现与其他学者的研究结论相一致(Wu and Treiman, 2004)。这可能是由于有一定比例的女性是依靠政策性途径实现“农转非”的,其中“婚姻”途径(即前述的“随家属转户”的一部分)更是女性“农转非”的一条特殊通道。实际上,从表 1的描述性统计中我们即可看到,个人禀赋和家庭特征等背景优势更多地与选择性“农转非”相关,而政策性“农转非”则具有相当大的不确定性。因此,有必要进一步验证实现“农转非”的途径是否存在性别差异。

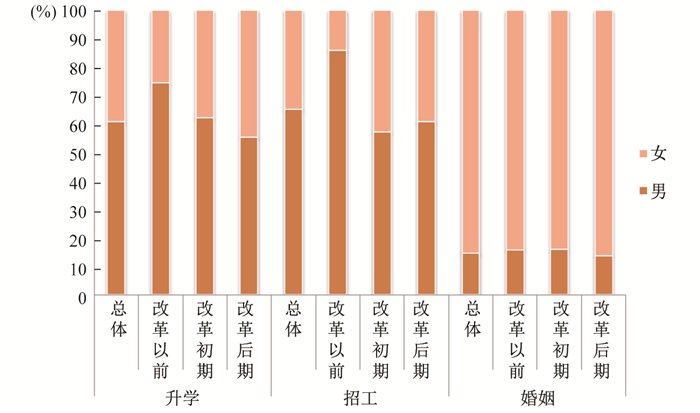

图 4呈现了“农转非”途径中比较重要的几个途径——升学、招工和婚姻——在不同时期的性别分布。可见,从户籍制度改革以前、改革初期到改革后期,“升学”这一途径中女性所占的比例逐渐增加。同样,在“招工”这一途径中,与户籍制度改革前相比,女性所占的比例在户籍制度改革初期有了大幅度的提升,尽管在户籍制度改革后期有些微下降,但仍可以说明女性通过选择性途径获得非农户口的可能性在上升。时间维度上的这种变化进一步表明,改革开放以来政府提升女性社会地位的各种举措取得了良好的效果,女性在教育、劳动力市场中的弱势地位明显改善。在“婚姻”这一途径中,女性显然占绝大多数,无论是在户籍制度改革之前还是在改革之后。可见,带有文化印记的社会性别期待很难在短时间内发生根本性的改变;但从另一层面来说,这也是社会性别角色观念导致的男女资源获得的差异。

|

图 4 不同时期通过升学、招工、婚姻途径实现“农转非”的性别分布13 |

通过控制相关变量,本研究进一步来观察图 4简单呈现的性别差异与趋势在模型中是否依然存在。表 2中模型1的数据结果表明,在控制了其他变量的情况下,与女性相比,男性更可能通过升学、招工等选择性途径实现“农转非”,这一结果证实了研究假设1a。

接下来,本研究将探讨女性实现“农转非”的途径在时间(历史)维度下是否有变化。模型2加入了“农转非”时间与性别的交互项,回归结果表明,与户籍制度改革前相比,在户籍制度改革初期和改革后期,女性通过选择性途径实现“农转非”的可能性上升:户籍制度改革初期女性通过选择性途径实现“农转非”的可能性提高了22.9%,户籍制度改革后期则提高了24.1%。本文前述的研究假设1b得到了验证。

(三) “农转非”之后:户口的收入回报接下来,本文将进一步考察“农转非”之后户口的收入回报效应。为了更好地考量出户口转变带来的收入回报效应,我们在模型中纳入流动人口和非农出身的样本作为参照群体。在模型3中,本研究控制了个人的年龄、婚姻、健康、职业以及所在地区;模型4在模型3的基础上进一步纳入了受教育程度和党员身份;模型5在模型4的基础上增加了性别;为了深入考察不同户籍身份群体收入回报的性别差异,模型6在模型5的基础上增加了性别与户籍身份的交互项;最后,为了深入探讨户口的收入回报变化,本研究聚焦于选择性“农转非”人群来继续构建模型7、模型8以及模型9。在这三个模型中,本研究根据样本“农转非”的时间及人群的年龄分布,将45岁以上的流动人口和城市非农出身人群作为户籍制度改革前期“农转非”人群的同期群,设为参照组;将35~45岁的流动人口和城市非农出身人群作为户籍制度改革初期“农转非”人群的参照组;将18~34岁的流动人口和城市非农出身人群作为户籍制度改革后期“农转非”人群的参照组。

如表 3所示,模型3在控制了个人的年龄、婚姻、健康、职业以及所在地区后,与流动人口相比,政策性“农转非”群体的收入更低,但并不显著;而选择性“农转非”人群和城市非农出身人群的收入显著高于流动人口。在进一步控制了受教育程度和党员身份后,模型4的计量结果表明,政策性“农转非”群体的收入显著低于流动人口,选择性“农转非”人群和城市非农出身人群的收入与流动人口无明显差异。与模型3的结果相比,可以看出,选择性“农转非”人群的收入优势很大程度上来源于其在教育、政治身份等方面的优势。模型5进一步纳入了性别因素,结果表明,政策性“农转非”群体的收入依旧低于流动人口,选择性“农转非”群体与流动人口的收入差异不显著。以上分析结果可以证明两点:第一,“农转非”并不一定能产生收入优势,如我们看到的,在控制相关因素后,政策性“农转非”群体的收入反而低于流动人口;第二,“农转非”群体内部的收入具有较大的异质性,选择性“农转非”人群与政策性“农转非”人群的收入回报存在差异,这一结果证实了本文的研究假设2a。

| 表 3 实现“农转非”后收入回报效应的多元回归结果 |

模型5其实是在用性别进一步解释选择性“农转非”群体相对于流动人口的收入优势。关于进一步的不同性别、不同户籍身份群体间收入差异的考察,可参考加入了性别与户籍身份交互项后的模型6的计量结果。在控制了其他变量的情况下,政策性“农转非”群体与流动人口的收入差异并不随性别而改变(与模型5的结果一致);但选择性“农转非”群体、城市非农出身人群与流动人口的收入在不同性别间存在差异。具体来说,在女性群体中,通过选择性途径实现“农转非”的群体其收入比流动人口高7.7%(e0.074-1,p < 0.05),城市非农出身人群的收入比流动人口高12.7%(e0.120-1,p < 0.001);对男性而言,通过选择性途径实现“农转非”的群体其收入与流动人口相比几乎没有差异(1-e-0.106+0.074,p < 0.05),而城市非农出身的男性其收入略低于男性流动人口。

至此,我们可以得出一个初步的结论,即女性“农转非”的相对收入回报高于男性,也就是说,选择性“农转非”人群的收入回报存在性别差异。与男性相比,女性通过选择性途径获得非农户口后可以得到较多的经济回报。本文提出的研究假设2b得到了验证。这一研究结果可能与社会性别角色观念导致女性在获得提升个人能力的资源上具有劣势有关。此外,由于职业对个人收入的影响十分巨大,也可以尝试从职业的性别差异角度来解释:首先,男女两性在职业准入上存在差异,也就是说男性的就业面更广,其就业的相关限制更少;其次,相对于男性,更多的女性处于次级劳动力市场,而选择性“农转非”人群中的女性多是农村女性群体中的精英,因而,若女性能获得非农户口并进入主要劳动力市场,其收入就会与农村女性产生巨大差距;而在男性群体内部,这种收入差距并不如女性那样大(刘泽云,2008)。因此,就选择性“农转非”群体的正向收入效应而言,女性显著高于男性。

模型7、模型8、模型9在时间(历史)维度下进一步探讨了选择性“农转非”群体户口转变带来的收入回报变化。数据结果表明,在控制了其他变量的情况下,就女性群体而言,在户籍制度改革以前,通过选择性途径实现“农转非”的女性群体其收入比同时期的女性流动人口高32.7%(e0.283-1,p < 0.05);但到了户籍制度改革初期和改革后期,上述两类女性群体的收入并无显著差异。在控制了其他变量的情况下,就男性群体而言,在户籍制度改革以前,通过选择性途径实现“农转非”的男性其收入是同时期男性流动人口的1.1倍(e0.283-0.223,p < 0.1),而到了户籍制度改革初期和改革后期,上述两类男性群体的收入无显著差异。模型结果表明,无论是男性还是女性,在户籍制度改革前,通过选择性途径实现“农转非”的群体其收入高于同时期的流动人口;而到了户籍制度改革初期和改革后期,其收入优势与同时期的流动人口相比下降或消失,这实际上证实了本文提出的研究假设2c。

此外,本研究还有另一个有趣的发现,即在控制了相关因素后,从户籍制度改革前期至改革后期,相比于同时期的女性流动人口,非农出身的城市女性群体的收入优势逐渐减弱,但仍存在;但就男性而言,相较于同时期的男性流动人口,非农出身的城市男性的收入优势仅在户籍制度改革前存在,在户籍制度改革初期和改革后期其收入甚至稍低于前者。

六、总结与讨论本文在性别视角下以计量研究的范式对“农转非”群体的转变路径进行了刻画,同时就户口的收入回报效应展开了探索。本研究不仅对中国大陆历时性的户籍制度的改革成效进行了客观描述,一些发现对当下及未来如火如荼的城镇化以及更深入的户籍制度改革也具有一定的启示。接下来,本文就“农转非”路径及其收入回报效应的性别差异以及对户籍制度改革的启示两方面展开总结与思考。最后,就本研究的一些不足及未来可行研究之方向进行展望。

(一) “农转非”:性别视角下的转变路径及收入回报效应总的来说,本研究发现两性在“农转非”这一现象上存在较大差异。首先,就“农转非”的实现途径而言,相比于女性,男性更多地是通过以个人能力为筛选标准的选择性渠道。但随着时间的推移,女性通过选择性途径获得非农户口的可能性上升(与户籍制度改革前的女性相比,户籍制度改革初期,女性通过选择性途径实现“农转非”的可能性提高了22.9%;户籍制度改革后期,女性通过选择性途径实现“农转非”的可能性提高了24.1%)。这一时间维度上的变化趋势暗合了社会性别角色观念的转变,即随着社会经济的发展、教育扩张以及性别平等观念的普及,女性的社会地位有所提升,在教育、劳动力市场中的弱势地位明显改善。

进一步来讲,本研究探讨了选择性“农转非”群体获得非农户口后收入回报的性别差异。分析结果表明,不同性别的选择性“农转非”群体、城市非农出身人群与流动人口的收入存在差异。具体来说,在选择性“农转非”群体中,女性相对的收入回报效应高于男性,即与同时期、同性别的流动人口相比,女性通过选择性途径获得非农户口后,其相对的收入回报高于男性群体。从社会性别角色观念的视角来分析,户籍制度改革前,受传统父权文化的影响,中国大陆的女性在社会和家庭中处于不利地位(即使是在改革开放不断深化的当下,许多农村地区的女性依旧如此),因此,依靠个人能力实现选择性“农转非”的女性是农村女性群体中的佼佼者,其脱颖而出的难度比男性大得多。当这些少数实现“农转非”的女性进入主要劳动力市场后,其收入就会比广大农村的女性高出不少。

(二) 户籍制度改革:基于本研究的一些启示如图 3所示,在时间历程下,选择性“农转非”所占的比重呈明显的下降趋势,而政策性“农转非”所占的比重则呈明显的上升趋势。其中,通过征地实现“农转非”的比例进入21世纪后快速上升,这反映了时期政策需求下“农转非”路径深刻变化之因。可以预见的是,政策性“农转非”在未来一段时间会成为户籍制度转变的主要方式。2016年3月,国务院总理李克强先后在《政府工作报告》及博鳌亚洲论坛年会主旨演讲中指出,“到2020年,常住人口城镇化率达到60%,户籍人口城镇化率达到45%”“中国还在城镇化加快发展进程中,这是中国最大的内需所在”。可见,城镇化是中国现代化的必然趋势,以人为核心的新型城市化将是中国未来一段时期的发展重点。1978年我国城镇化率仅为17.9%,近年来,我国城镇化发展迅速,2011年城镇化率达到了51.27%,在历史上城镇常住人口首次超过了乡村常住人口;2016年我国城镇化率达到了57.35%,且仍将保持增长的势头。然而,鉴于户籍不仅记录和反映了个人的社会信息,还蕴含着个体享有的权利范围和身份地位的象征意义(陆益龙,2004:54)。我们计算出中国当前户籍人口的城镇化率仅为35%左右,这不仅远低于发达国家近80%的城镇化水平,也低于许多同等主流发展中国家的城镇化水平。因此,可以预见,我国的城镇化进程会继续,更多的流动人口和农村留守人口将通过包括征地在内的政策性“农转非”途径成为户籍上的城镇人口。

城乡人口的流动并不意味着所有农村户籍人口都想转变为城镇人口(Chen and Fan, 2016)。在城镇化过程中,尤其是户籍地“撤村设镇”式的整体城镇化过程中,在农民“上楼房”的过程中,政府部门需要改变其为了获取农民手中的土地并将其作为财政收入来源的利益导向(Andreas and Zhan, 2016; Zhan,2017),特别要考虑到农民在这个过程中的相关利益问题。相关研究指出,只有在政策上照顾农民利益,才能解决相应的问题(高勇,2004;卢海元,2003;赵锡斌等,2003)。尽管“农转非”有效地推动了城镇化进程,但学者们对此并非都持肯定态度。一些研究发现,政策性“农转非”群体内部差异较大,很多农民“农转非”意愿不强,对政府的安排并不满意(杜洪梅,2004;毛丹、王燕锋,2006;吴绍琪、薛育余,2004)。多数农民获得的补偿款在购房后所剩寥寥,且他们大多数没有稳定的工作、没有完善的社会保障,其生活境况可想而知。

另一方面,本研究发现,随着改革开放和户籍制度改革的推进,“农转非”群体户籍身份转变后正向的收入回报效应逐渐式微。户籍制度改革前,通过选择性途径实现“农转非”的群体与同时期的流动人口相比收入较高;而到了户籍制度改革初期和改革后期,其收入优势与同时期的流动人口相比缩小或消失。总的来说,这一结论符合中国户籍制度改革不断深化的进程。从2002年开始,中国部分省区市陆续出台了《城市户籍管理制度改革意见》,着力建立城乡统一的户口登记制度,以居民户口代替以往农业户口和非农业户口的区分(郭虹,2004)。2014年,国务院印发了《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,这标志着户籍制度改革开始进入全面实施阶段;截至2016年9月,诸多省区市出台了户籍制度改革方案,且开始尝试取消农业户口。但是,值得指出的是,本研究也发现,不论是男性还是女性,通过政策性途径实现“农转非”的群体其收入反而低于流动人口,这也许是部分农民市民化意愿较低的一个原因。大量农村人口在制度安排下转为城市人口,却没有与之配套的从事新职业的相关培训和教育,社会保障和生活保障也缺乏相应的制度安排。由此带来的影响目前虽然不是很严重,但仍不容忽视,特别是在乡镇本身并不发达的地区,由于城乡差别太大,“农转非”群体要真正成为“居民”还需要一定的过程(郭虹,2004)。

统筹城乡发展、推进户籍制度改革是中国正在着力的重要政策动向之一。未来,约2.7亿的农民工以及仍旧生活在农村的数以亿计的农民将成为城镇化的主体。在地区与城乡经济发展失衡的当下,农村人口大量流入发达城市,造成大城市的拥堵,而经济相对落后的城镇没有足够的就业岗位,不足以吸纳更多的流动人口,在此情境之下,户籍制度改革的中心却依然是放开中小城镇的落户门槛,这可能会成为今后一些社会矛盾的制度性来源(Chan and Buckingham, 2008)。总之,户籍制度改革的最终目的是提高人民群众的生活满意度。我们必须认识到城镇化的核心是人的城镇化,只有真正把握了广大农民以及流动人口的市民化意愿,才能遵循社会主义发展的内在规律,以有效的户籍制度改革为手段推进真正意义上的新型城镇化。

(三) 研究的不足及对未来研究的展望本研究也存在一些不足之处,期待未来的相关研究可以就此进行拓展和深化。首先,本文在考察“农转非”群体的收入回报效应时,在时间维度上选用了相对单一的做法(划分同期群),这可能需要后续进一步的研究来验证其可靠性;其次,由于CGSS数据的权数设置不够完善,研究者在相应的统计分析时不便将权重纳入考虑,因此描述统计数据对总体情况的反映可能有稍许偏颇,在统计推断层面对结果也会有一定程度的影响。最后,值得注意的是,虽然改革开放后户籍制度逐步放开,但其改革的重心仍旧是以中小城镇为主,而在经济发展水平不均衡的当下,农民工大量流入发达的大城市,但CGSS数据中缺乏直接的关于受访对象户籍所在地的更详细的信息。因此,希望未来的数据采集可以考虑纳入样本户籍所在地的层级等信息,这样可以方便研究者进一步细化户籍制度与相关福祉的计量研究。

注释:

1.在户籍管理制度中,被改变农民身份的人口在统计时被称为“农转非”,所谓“农转非”就是“农业人口转为非农人口”的简称。

2.另外还有落实政策和特殊工种家属这两个维度,即按照各种政策规定可以恢复城镇户口的人,如从事煤矿井下工作、石油野外作业等工种的工人其农村家属经批准可以迁入其工作单位所在的城镇。

3.教育回报的性别差异已经在经济学和社会学等相关领域中得到大量探讨,本文不再具体展开,感兴趣的读者可以查阅相关文献进行阅读和了解。

4.更多关于CGSS抽样方法及数据情况的详细介绍可参见其官方网站(http://www.chinagss.org/)。

5.奇异值样本包括非农户口获得时间早于或等于出生年份以及不符合实际情况(“农转非”时间早于1955年)的样本。值得说明的是,诚如我们在文献综述部分所言,本研究将1955年作为城乡二元户籍制度的起点。实际上,正是1955年政府出台的《关于建立经常户口登记制度的指示》和《关于城乡划分标准的规定》这两份文件从制度上为城乡二元的户籍管理制度奠定了基础。

6.本研究将正在逐步推行的居民户籍制度改革也归为政策性“农转非”,原因在于当前的改革尚在起步阶段且只有少数地方实行,在本文使用的数据中涉及居民户口改革的样本较少。

7.以2008年数据为基数,由于问卷询问的是上一年的个人年收入,则依次2007年=100,2009年=95.10,2010年=92.06,2011年=87.34,2012年=85.13。

8.1984年10月,《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》出台,户籍严控制度开始松动。该通知规定,农民可以自理口粮进集镇落户,并同集镇居民一样享有同等权利,履行同等义务。1997年6月,《国务院批转公安部小城镇户籍管理制度改革试点方案和关于完善农村户籍管理制度意见的通知》出台,规定已在小城镇就业、居住并符合一定条件的农村人口,可以在小城镇办理城镇常住户口。

9.“婚姻”变量中的“有配偶”包括问卷中的“同居”“初婚有配偶”和“再婚有配偶”三项;“无配偶”包括“未婚”“分居未离婚”“离婚”和“丧偶”四项。我们认为“同居”样本量较少,且在实际生活中与法律意义上的“有配偶”人群更为接近,因此归为“有配偶”一类;而“分居未离婚”样本人数极少,且在实际生活中与“无配偶”人群更为接近,因此归为“无配偶”一类。

10.关于“健康状况”变量,除CGSS2011外,本研究将“很健康”和“比较健康”选项归为“健康”一类,将“一般”“比较不健康”以及“很不健康”归为“不健康”一类。在CGSS2011年问卷中,健康状况的选项包括“非常好”“很好”“好”“一般”“差”,本研究将前两项归为“健康”一类,将后三项归为“不健康”一类。

11.图 2是基于CGSS2008、2010、2011、2012、2013问卷中18岁及以上居民实现“农转非”的时间和途径的数据制作而成,保留了“农转非”时间和途径未缺失的所有“农转非”样本,共7 683个(不同于本文进行计量模型分析的样本,此处包括调查中所有18岁及以上实现了“农转非”的未缺失样本)。

12.图 2显示的是升学、征地和婚姻各自所占比重的变化。“婚姻”这一项是通过对“家属随迁”选项进行划分得到的,“家属随迁”可划分为随父母转进城、婚姻和随子女转进城三类。根据相关政策,我们可以具体操作化为:获得非农户口时间早于初婚时间的为随父母转;获得非农户口时间女性晚于55周岁、男性晚于60周岁的为随子女转;获得非农户口的时间等于或晚于初婚时间,并且女性不大于55周岁、男性不大于60周岁的样本则为通过“婚姻”获得非农户口。

13.此处进行分析的数据是模型中涉及的3 724个“农转非”样本。

| [] |

边燕杰, 李颖晖. 2014. 体制转型与户籍身份转化:"农转非"微观影响机制的时代变迁.

中山大学学报(社会科学版)(4): 124-134.

|

| [] |

蔡禾, 王进. 2007. 农民工"永久迁移意愿研究.

社会学研究(6): 86-113.

|

| [] |

曹永福, 宋月萍. 2014. 城乡、区域二重分割下我国流动人口性别工资差异研究.

经济与管理评论(5): 5-12.

|

| [] |

常进雄. 2004. 土地能否换回失地农民的保障.

中国农村经济(5): 56-60.

|

| [] |

程诚, 边燕杰. 2014. 社会资本与不平等的再生产:以农民工与城市职工的收入差距为例.

社会, 34(4): 67-90.

|

| [] |

杜洪梅. 2004. 城市化进程中城郊农民融入城市社会问题研究.

社会科学(7): 73-78.

|

| [] |

高勇. 2004. 城市化进程中失地农民问题探讨.

经济学家(1): 47-51.

|

| [] |

郭虹. 2004. 农转非"与中国的户籍制度改革.

经济体制改革(4): 68-71.

|

| [] |

黄志岭. 2010. 农村迁移劳动力性别工资差异研究.

农业经济问题(8): 44-51.

|

| [] |

李春玲. 2010. 高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查.

社会学研究(3): 82-113.

|

| [] | |

| [] |

李云森. 2014. 农转非、农村背景与城镇居民收入差异——基于CGSS2008的实证研究.

上海经济研究(9): 48-56.

|

| [] |

李云森. 2016. 统一户口、劳动力市场歧视与城镇居民收入差异——基于Oaxaca-Blinder分解的实证研究.

中国经济问题(3): 17-29.

|

| [] |

刘力. 2012. 建国以来户籍制度演变:一个理论分析框架.

经济体制改革(1): 20-23.

|

| [] |

刘泽云. 2008. 女性教育收益率为何高于男性?——基于工资性别歧视的分析.

经济科学(2): 119-128.

|

| [] |

卢海元. 2003. 土地换保障:妥善安置失地农民的基本设想.

中国农村观察(6): 48-54.

|

| [] |

陆益龙. 2004. 户籍制度:控制与社会差别. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

陆益龙. 2008. 户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动.

中国社会科学(1): 149-162.

|

| [] |

毛丹, 王燕锋. 2006. J市农民为什么不愿做市民——城郊农民的安全经济学.

社会学研究(6): 45-73.

|

| [] |

魏万青. 2012. 户籍制度改革对流动人口收入的影响研究.

社会学研究(1): 152-173.

|

| [] |

吴绍琪, 薛育余. 2004. 重庆城郊农转非社区问题及对策——石桥镇柳背桥小区个案分析.

城市问题(6): 76-79.

|

| [] |

吴晓刚. 2007. 中国的户籍制度与代际职业流动.

社会学研究(6): 38-65.

|

| [] |

吴愈晓. 2012. 中国城乡居民教育获得的性别差异研究.

社会, 32(4): 112-137.

|

| [] |

项军. 2011. 婚姻: 女性"农转非"的独特渠道[D]. 复旦大学硕士学位论文.

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10246-1011195347.htm

|

| [] |

谢桂华. 2007. 农民工与城市劳动力市场.

社会学研究(5): 84-110.

|

| [] |

谢桂华. 2014. 农转非"之后的社会经济地位获得研究.

社会学研究(1): 40-56.

|

| [] | |

| [] |

叶华, 吴晓刚. 2011. 生育率下降与中国男女教育的平等化趋势.

社会学研究(5): 153-177.

|

| [] |

湛中乐. 2009. 从行政法学看中国户籍制度改革.

人口与发展(6): 34-37.

|

| [] |

赵锡斌, 温兴琦, 龙长会. 2003. 城市化进程中失地农民利益保障问题研究.

中国软科学(8): 158-160.

|

| [] |

郑冰岛, 吴晓刚. 2013. 户口、"农转非"与中国城市居民中的收入不平等.

社会学研究(1): 160-181.

|

| [] |

Andreas Joel, Shaohua Zhan. 2016. Hukou and Land:Market Reform and Rural Displacement in China.

The Journal of Peasant Studies, 43(4): 798-827.

DOI:10.1080/03066150.2015.1078317

|

| [] |

Buchmann Claudia, DiPrete Thomas A., Anne McDaniel. 2008. Gender Inequalities in Education.

Annual Review of Sociology, 34(1): 319-337.

DOI:10.1146/annurev.soc.34.040507.134719

|

| [] |

Chan Kam Wing, Will Buckingham. 2008. Is China Abolishing the Hukou System?.

The China Quarterly, 195: 582-606.

|

| [] |

Chan Kam Wing. 2009. The Chinese Hukou System at 50.

Eurasian Geography and Economics, 50(2): 197-221.

DOI:10.2747/1539-7216.50.2.197

|

| [] |

Chan Kam Wing, Li Zhang. 1999. The Hukou System and Rural-Urban Migration in China:Processes and Changes.

The China Quarterly, 160: 818-855.

DOI:10.1017/S0305741000001351

|

| [] |

Chen Chuanbo, Fan C.Cindy. 2016. China's Hukou Puzzle:Why Don't Rural Migrants Want Urban Hukou?.

China Review, 16(3): 9-39.

|

| [] |

Cheng Tiejun, Mark Selden. 1994. The Origins and Social Consequences of China's Hukou System.

The China Quarterly, 139: 644-668.

DOI:10.1017/S0305741000043083

|

| [] |

Fan C. Cindy. 2003. Rural-Urban Migration and Gender Division of Labor in Transitional China.

International Journal of Urban and Regional Research, 27(1): 24-47.

DOI:10.1111/ijur.2003.27.issue-1

|

| [] |

Goldstein, Sidney, Zai Liang, and Alice Goldstein. 2000. "Migration, Gender, and Labor Force in Hubei Province, 1985—1990. " In Re-Drawing Boundaries: Work, Households, and Gender in China, edited by Barbara Entwisle and Gail E. Henderson. Berkeley: University of California Press: 214-230.

|

| [] |

Goldberger Arthur S.. 1981. Linear Regression after Selection.

Journal of Econometrics, 15(3): 357-366.

DOI:10.1016/0304-4076(81)90100-7

|

| [] |

Heckman James J.. 1979. Sample Selection Bias as a Specification Error.

Econometrica, 47(1): 153-162.

DOI:10.2307/1912352

|

| [] |

Huang Youqin. 2001. Gender Hukou and the Occupational Attainment of Female Migrants in China(1985—1990).

Environment and Planning A, 33(2): 257-279.

DOI:10.1068/a33194

|

| [] |

Meng Xin, Junsen Zhang. 2001. The Two-Tier Labor Market in Urban China:Occupational Segregation and Wage Differentials between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai.

Journal of Comparative Economics, 29(3): 485-504.

DOI:10.1006/jcec.2001.1730

|

| [] |

Reskin Barbara F.. 2003. Including Mechanisms in Our Models of Ascriptive Inequality:2002 Presidential Address.

American Sociological Review, 68(1): 1-21.

|

| [] |

Rosenzweig Mark R., Junsen Zhang. 2013. Economic Growth, Comparative Advantage, and Gender Differences in Schooling Outcomes:Evidence from the Birth Weight Differences of Chinese Twins.

Journal of Development Economics, 104(3): 245-260.

|

| [] |

Song Yang. 2016. Hukou-Based Labor Market Discrimination, Ownership Structure in Urban China.

Urban Studies, 53(8): 1657-1673.

DOI:10.1177/0042098015576861

|

| [] |

Wu Xiaogang, Treiman Donald J.. 2004. The Household Registration System and Social Stratification in China:1955—1996.

Demography, 41(2): 363-384.

DOI:10.1353/dem.2004.0010

|

| [] |

Xiang Jun. 2015. Gendered Pathways to Hukou Status Mobility in China.

Chinese Journal of Sociology, 1(2): 231-253.

DOI:10.1177/2057150X15579147

|

| [] |

Zhan Shaohua. 2017. Hukou Reform and Land Politics in China:Rise of a Tripartite Alliance.

The China Journal, 78(1): 25-49.

|

| [] |

Zhang Zhuoni, Treiman Donald J.. 2013. Social Origins, Hukou Conversion, and the Wellbeing of Urban Residents in Contemporary China.

Social Science Research, 42(1): 71-89.

DOI:10.1016/j.ssresearch.2012.08.004

|

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38