二战后,特别是20世纪七八十年代以来,在全球化进程及信息技术革命的推动下,各个国家,尤其是发达国家的金融资本快速增长,金融化趋势不断加强,政府、企业、家庭和个人都不可避免地受到金融活动的影响,带来“社会生活金融化”的新趋势(克里普纳, 2008a, 2008b)。金融资本全球化——不同于工业资本主义时期的经济全球化——意味着金融市场、金融机构、金融资本和金融文化理念在全球经济体系中的重要性上升,它们逐步取得对工业贸易和商业活动的控制地位,并开始主导资本的全球化进程。经济金融化的影响已远远溢出经济领域,对人类社会带来深远的、整体性的影响,以金融资本积累为核心的活动业已渗透到政治、社会、文化等各个领域(何秉孟,2010;向松祚,2015)。

在这一金融全球化的过程中,企业制度与公司治理模式的改变尤为重要。一般来说,发达经济体中的资本主义制度可以分为两种:以股东为导向、以资本市场为中心的英美式“股东资本主义”(shareholder capitalism)和以利益相关者为导向、以银行为中心的德日式“利益相关者资本主义”(stakeholder capitalism)。这两种资本主义类型分别对应两种不同的公司治理模式:“股东导向型”公司治理模式与“利益相关者导向型”公司治理模式。前者以股东利益最大化为导向,以资本市场为中心,后者以利益相关者利益为导向,以全能银行为中心(Shleifer and Vishny, 1997;Hall and Soskice, 2001)。两者在国家(the state)、资本所有者(shareholders)、职业经理人(managers)和工会(labor union)四种力量对比上存在较大差异,继而在公司治理机制、权力结构和利益导向上产生诸多不同。不过,这两大公司治理模式都可谓“现代的”企业制度。英美企业和德日企业都具有“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业特征。两种模式曾一度旗鼓相当,各自拥有一批追随者和影响范围。

然而,自20世纪90年代以来,曾经作为“利益相关者模式”主导力量的银行系统开始失去之前的影响力,大型企业越来越多地从对银行债务的依赖转到对资本市场的依赖(Fiss and Zajac, 2004;Ahmadjian and Robbinson, 2005),继而导致一系列制度变迁。现在,“股东资本主义”已经从英美扩散到全球,曾经“利益相关者资本主义”导向的国家无一不受到以美国为代表的新兴“股东资本主义”模式的影响。肇始于美国的“股东资本主义”最初只是实现了对日本和欧洲等其他发达资本主义国家和地区产生影响,现在正向发展中国家和新兴经济体加速扩散。

“股东资本主义”是金融全球化的主要表现形式和制度载体,其最显著特征是奉行“股东价值最大化”(the maximization of shareholder value)的管理理念,在股东价值最大化、股东利益至上的原则下,大企业的公司治理机制、公司战略和利益导向都发生了显著变化。企业内部的治理形式同外部环境的资本、信息交换受到金融市场、机构投资者及其他金融中介机构的强烈影响。企业自主行动的权力受到削弱,演变为金融市场“指引”下的契约关系载体及投资者谋取投资回报利益最大化的投资工具。作为“股东资本主义”的重要制度支撑,“股东导向型”公司治理制度首先在20世纪80年代的美国兴起,90年代后向全球各地不断扩散,深刻影响了广大发展中国家和转型国家的公司治理改革。

中国也深度卷入这一制度扩散过程,建立现代企业制度便是其中的一个例证。当然,这并不是说中国的企业现代化完全复制了美式的公司治理制度。事实上,自改革开放以来,中国国有企业改革主要经历了三个阶段。第一阶段的改革旨在提高对国有企业管理者和工人的经济激励,以及加大对国有企业的预算限制。第二阶段的改革开始于20世纪90年代初期,目标在于改制国有企业,建立现代企业制度1(李培林、张翼,2007;Zheng,2007;陈佳贵,2008)。随着1990年上海证券交易所和1991年深圳证券交易所的相继成立,一大批改制后的国有企业和民营企业陆续上市。但由于资本市场刚刚建立,运行机制和相关制度还不完善,并没有充分发挥资本市场在改善公司治理方面的激励与监督作用。大部分上市公司也仅仅把上市作为“圈钱”融资的工具,因此,很多上市后的企业与上市前并没有很大不同。特别是1997—1998年“亚洲金融危机”爆发后,一系列上市公司的丑闻和股票市场操纵案(如2000年的“基金黑幕”和2001年的“银广夏事件”)相继曝光,使中国高层决策者进一步意识到公司治理在建立现代企业制度、拉动经济增长和股市发展方面的重要性(Naughton,2007;徐向艺、李一楠,2008)。第三阶段始于20世纪90年代末。在经过近20年的企业改革探索后,中央政府做出“股份制改革是中国企业改革的核心,而公司治理改革又是股份制改革的核心”2的判断。因此,第三阶段的改革实为广泛的“公司治理改革”,以1999年和2005年两次修订的《公司法》和1999年颁布、2005年修订的《证券法》,以及中国证监会发布的一系列法规为标志。以及中国证监会发布的一系列法规为标志。这些法律法规在很大程度上借鉴了“股东导向型”公司治理模式的制度设计,比如,独立董事制度、董事信托责任、公司高管股权期权薪酬制度等。

但法律或规章往往只是各种制度因素和社会力量角力的结果,而非原因。那么,在中国企业改革高峰期(1997—2007),中国为什么会选择“股东导向型”公司治理制度作为中国企业改革和建立现代企业制度的参照?在企业层面,是什么因素影响了上市公司采用“股东导向型公司”治理制度(比如,独立董事制度)?上市公司采用“股东导向型”公司治理制度是各个公司的个体理性决定,还是受到制度环境的强烈影响?“股东导向型”公司治理制度在中国企业中的扩散机制是什么?虽然这些问题仍待解答,但可以明确的是,中国企业采用“股东导向型”公司治理制度并非偶然,它反映了过去三四十年金融全球化的加速推进和“股东资本主义”的兴起和历史变迁。

二、“股东资本主义”的兴起及全球扩张:理论及解释自20世纪80年代以来,美国的经济运行模式和公司治理模式经历了巨大变化,产生了一种新的资本主义形态:国际竞争激烈,行业管制宽松,工会力量式微,机构投资者大量持股大公司。相应的公司组织结构特征是:规模缩小并实施“专业化”战略(specialization strategy),通过裁员(downsizing)和重组(restructurings)实现组织结构精简(Budros,1997)。这些变化源于“股东价值最大化”及其背后的“股东资本主义”的兴起,两者相辅相成,互为表里。“股东资本主义”无论作为一种意识形态,还是一系列公司组织结构和战略,3都以股东价值最大化为导向(Fligstein and Shin, 2004;Dobbin and Zorn, 2005)。

支持股东价值最大化的学者和企业界人士认为,20世纪70年代的美国企业出现问题的根本原因在于,董事会和资本市场未能有效监督、奖励和惩罚公司高管以最大限度地提高资产收益,从而提升股价(Jensen and Meckling, 1976;Jensen,1989;Fligstein and Shin, 2004)。因此,它们广泛推行一系列新的公司治理做法,例如,加强董事会的独立性,强化对公司高层管理者(高管)的市场约束等。不过,现实问题在于,无论是董事会还是资本市场,都无法有效约束公司高管的行为。一方面,公司高管团队控制着董事会,另一方面,外部也缺乏有效的资本市场。董事会的董事对经理人违反“股东价值最大化”原则并不敏感,因为他们的利益往往是紧密联系在一起的(Davis,1991)。

伴随着法律界、学术界和政治团体对董事会应该扮演什么角色讨论的不断深入,美国大公司的董事会角色在20世纪70年代末发生了显著变化。在企业并购大潮充斥着诉讼和反诉讼的背景下,1978年的“商业圆桌会议”(The Business Roundtable)发布了题为“大型上市公司中董事会的角色和构成”4的报告,使董事会原来的装饰性作用向更积极的方向转变(Mace,1971),该报告的条文成为改善美国公司治理运动的第一波准则。随后几年,他们又提出了一系列公司治理的“最佳惯例”(the best practices)。大多数上市公司都对董事会的结构和功能进行了改革,例如,任命“外部/独立”非执行董事以确保股东利益,在董事会的各个委员会(尤其是审计、薪酬和提名委员会)中委任外部董事,减小董事会规模,将董事长和总经理两职分任等(Davis and Stout, 1992;Useem,1993;Davis, et al., 1994;Davis,2005)。这些都标志着“股东价值最大化”已经成为上市公司运行的核心原则,“股东资本主义”正式兴起。

那么,究竟哪些因素引发了“股东资本主义”在美国的兴起?目前学术界对于这一问题尚无定论。总的来说,解释主要来自两大理论阵营——“新古典主义经济学理论”(主要是“代理理论”)阵营和“社会学/组织理论”阵营。从经济学视角出发的分析大多关注效率方面的因素,而以社会学理论为基础的探究则倾向于强调社会、政治和文化等因素的作用。具体来说,社会学对“股东资本主义”兴起的解释大致有四种理论:“新制度主义理论”(new institutional theory)、“政治—文化”视角的“权力和意义构建理论”(power and sense-making theories)、“网络理论”(network theory)和“资源依赖理论”(resource dependence theory)。相比较来看,经济学视角和社会学视角的分析主要存在以下几个方面的分歧:“股东导向型”公司治理制度兴起与扩散的原因与动机(企业效率和股东价值最大化vs.合法性和权力再分配)、扩散主体(企业vs.政府和专业人士)、扩散机制(市场竞争机制vs.强制性、规范性和模仿性同构机制),以及“股东资本主义”兴起与扩散的影响和后果(企业效率和股东价值的提升vs.合法性的增强,股东价值的受损以及由工人/员工等利益相关者到企业高管、机构投资者和证券分析师的财富再分配)。

(一) 新古典主义经济学的理论解释(“委托—代理”理论)“委托—代理”理论认为,“股东导向型”公司治理制度是降低代理成本、最大化股东价值、提升投资机会和获得外部资本的最佳方法(Manne,1965;Jensen,1986)。他们认为,产品市场和劳动力市场日益提升的竞争压力和金融市场的压力会迫使企业采取“股东导向型”公司治理制度(Jensen,2000)。此外,新古典经济学家坚信,美式“股东资本主义”是生产和资源分配最有效率的组织形式。他们还认为,市场和效率因素的考量迫使德日企业采用美式“股东导向型”公司治理的做法,因为美式公司治理模式是最优和最有效率的,德日企业要想在日益激烈的国际市场竞争中存活下来并提高自身竞争力,就不得不采用美式公司治理制度。

(二) 社会学解释:三类理论 1. 新制度主义理论“新制度主义理论”(the new institutional theory)将注意力从技术环境转移到企业所嵌入的制度环境。制度环境由规范性、认知性和强制性的因素构成,存在于一定的文化语境中,是建构组织形式与组织成员思维的重要力量。一方面,出于合法性考虑,组织会主动吸纳那些被广为接受或被认定为规范的行为方式,此时,对效率的追求便会退居其次。另一方面,效率本身也是社会建构的结果。何为效率,如何达到效率的最大化往往是历史、文化和社会的选择,具有一定“偶变性”(contingency)。所谓组织的最佳模式,往往是历史过程不断收敛的结果,甚至是由“专业人士”(professionals)有意识主导的变革(Meyer and Rowan, 1977;Strang and Meyer, 1994;Meyer,1994)。

在“新制度主义理论”的支持者看来,股东价值是一种建构出来的神话(Dobbin and Zorn, 2005)。出于组织合法性的考虑,美国企业普遍采用“股东导向型”的公司治理做法,比如,股票期权薪酬制度、裁减冗员,以及其他一些灵活机动的员工雇佣措施。通过这些象征性(symbolical)手段,企业向金融市场发出一个重要的信号:我们遵循“股东价值最大化”的理念,并以“股东导向型”模式治理公司(Budros,1997;Westphal and Zajac, 1998;Kalleberg, et al., 2003)。专业人士(例如,基金经理和证券分析师)在打造和传播这一信号中发挥了关键作用(Zuckerman, 1999, 2000;Dobbin and Zorn, 2005)。

因此,新制度主义者不认为“股东导向型”公司治理模式是最有效率的组织方式,相关制度的扩散也并不基于效率因素。作为“神话”的“股东资本主义”是一个社会、政治和信仰体系,而不是单纯的技术和经济实践集合。不少研究已经证实,“股东导向型”公司治理制度的扩散更多是由合法性和权力而非效率因素驱动。这些制度之所以在全球传播并被不断模仿,原因就在于它们被建构成是合理、有效率和先进的,而不是因为这些公司治理制度真的是最有效率的。

2. “政治—文化”理论“政治—文化”理论(political-cultural theory)强调“权力”以及具有回溯性的“意义构建/认知”在股东价值神话的塑造中起到的作用(Dobbin and Zorn, 2005)。这一理论的支持者认为,那些最具权力的行动者通常都会利用自己手中的权力来让实践活动在更大程度上服务于自身利益,并建构起相应的意识形态或理论体系,以支撑自身做法的合法性/合理性。“股东资本主义”的兴起过程也是如此:市场中最具权力的三类群体——并购专家(takeover specialists)、机构投资者(institutional investors)和证券分析师(securities analysts)——首先提出一些新的公司治理做法,然后通过自身掌控的资本市场权力将其灌输到企业管理层;接下来,他们开始对各种理论(例如,“委托—代理”理论和“核心竞争力理论”)进行综合性、回溯性的意义建构,以构建“股东价值最大化”学说的理论框架并对“企业效率”这一概念进行重新定义(Davis, et al., 1994;Zuckerman,1999;Dobbin and Zorn, 2005;Zorn, et al., 2005)。从更广泛的意义上来说,金融市场中上述三个专业群体的崛起还要归功于自20世纪70年代以来美国工会力量的衰落、政府监管的放松和银行影响力的下降。这些企业没有了源于银行压力的内部规制和来自政府和工会的外部调控,就不得不转而倚靠这些专业人士,因为他们能操纵那些影响企业绩效的关键信息,而企业的绩效又是投资者亘古不变的关注焦点。这种转变的结果便是权力和利益从主要的利益相关者(例如,政府、工会和银行)转移到金融市场的三类专业人士(机构投资者、并购专家和证券分析师)的手中(Mizruchi and Kimeldorf, 2005)。

通过以上分析我们可以看出,“新制度主义理论”和“政治—文化”理论对“股东资本主义”兴起原因的解释存在一些共同之处:两种理论都强调了专业人士具有的强制性力量和规范性同构机制的关键作用。“政治—文化”理论对“股东资本主义”兴起的政治、经济背景,以及权力效应和认知构建问题的解释具有很强的说服力,而“新制度主义理论”的探讨则让我们得以了解“股东资本主义”如何实现制度化并完成在美国乃至世界范围的广泛扩散的具体过程。

3. “网络理论”和“资源依附理论”除了“新制度主义理论”和“政治—文化”理论以外,“网络理论”(network theory)和“资源依赖理论”(resource-dependence)也对“股东导向型”公司治理制度的扩散给出了相应解释。比如,一些研究论证了企业精英网络(例如,连锁董事关系网和地理上的接近性)对于“黄金降落伞制度”(golden parachutes)和“毒丸计划”(poison pills)等企业战略在美国企业中的扩散所起到的重要作用(Davis,1991;Davis and Greve, 1997)。“资源依赖理论”的研究发现,企业倾向于采用关键资源提供者认可的行为模式(Palmer, et al., 1993),因为它们受控于一些掌握了对于其发展运营至关重要的稀缺资源(Pfeffer and Salancik, 1978)。资本即是这样一种关键资源。由于政府和工会力量的持续衰落,以及企业的资金来源从银行变成了资本市场,再加上机构投资者和证券分析师越来越成为影响企业生存和盛衰的重要因素,许多企业的资源依赖对象从利益相关者(例如,银行和工会)转变成了股东/投资者和资本市场,企业行为便自然而然开始有了“股东价值最大化”的倾向(Ahmadjian and Robbinson, 2005)。

三、迈向“股东导向型”公司治理:中国公司治理改革(1997—2007)在20世纪90年代“股东资本主义”发展的高峰期,中国证券监管机构和财经政策制定者也意识到全球对“股东导向型”公司治理模式的热情。1997年亚洲金融危机的爆发使得金融监管更为迫切,在这种背景下,当年8月,国务院决定将上海和深圳的证券交易所统一划归中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)监管。随着1999年《证券法》的颁布,证监会开始行使双重权力:规范证券市场和在统一法律框架内标准化既有的法律法规。从20世纪90年代末到2001年,证监会颁布了几十项法律法规,其中大部分借鉴了“股东导向型”公司治理模式的一些做法,比如,独立董事制度、董事的信托责任(fiduciary duties)、信息披露、公司并购准则(take-over code)、公司控制权市场(market for corporate control)和法律改革,以确保可以通过诉讼保障股东权利、会计制度改革和审计监督等。

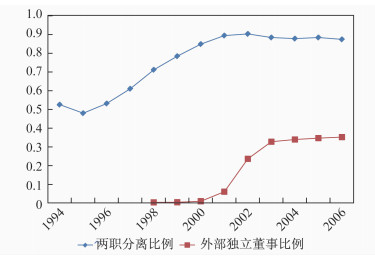

其中令人印象最深刻的是2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》要求在2002年6月30日前,每个上市公司董事会成员中应当至少包括2名独立董事;在2003年6月30日前,每个上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。5中国证监会还在《指导意见》和《上市公司治理准则》中表示,董事会应该建立薪酬、审计和提名等委员会,独立董事应当在这些委员会的成员中占有二分之一以上的比例,而且独立董事应当担任各个委员会的主席。《指导意见》是中国证监会借鉴“股东导向型”公司治理模式,通过实施独立董事制度来规范公司内部治理的一次努力。中国证监会在发布《指导意见》和《上市公司治理准则》后,又颁布了多项政策,旨在提高独立董事制度的规范性和有效性。新的措施赋予独立董事更多权力,例如,否决关联交易、聘请独立的会计和审计事务所、费用由上市公司支付等。此外,还要求中国的上市公司采用美国常见的“累积投票制”(cumulative voting)来选择独立董事,以充分发挥中小股东的作用。《指导意见》实施后效果非常显著,中国上市公司中独立董事占所有董事会成员的比例从2001年的6%迅速提升至2002年的23%,2004年底达到34%。1998—2006年,中国上市公司中独立董事的平均比例是20%,这在短期内是一个很大的进步,但还是远低于美国——美国大部分公司的外部董事(outside directors)6比例都超过了80%。

关于中国企业的领导体制,《公司法》(1994)建议将董事长和总经理两职分任,因为“董事长和总经理职位的分离代表所有权与经营权分离,这是现代企业的特点之一”。1994年《公司法》颁布后,中国50%以上的上市公司都将董事长和总经理两职进行了分别任命。20世纪90年代末,中国证监会鼓励上市公司进一步分离董事长和总经理职位。从1997年到2001年的短短四年内,两职分任的比例从60%跃升到约90%。

在解释“股东导向型”公司治理做法在中国传播的原因和机制之前,有必要先简单介绍一下“新制度主义理论”中关于“组织实践扩散”(the diffusion of organizational practices)的相关研究。

(一) 组织实践的扩散:原因、机制和主体新制度主义学者主要从两个角度来解释组织实践的形成和扩散:效率(理性)动因和社会合法性动因(Strang and Macy, 2001;Tolbert and Zucker, 1983)。效率动因是指组织采纳某种组织创新或组织实践会提升该组织的效率和效益。例如,“M型组织结构”(the multidivisional form)的流行(Chandler,1962),将濒临倒闭的文理学院改建为职业培训机构(Kraatz and Zajac, 1996),都是出于技术或理性需求而采纳某种组织实践的例子。相反,“社会合法性理论”认为,一些组织实践被采用是因为被人们认为是“理所当然”(taken-for-grantedness)的。如果一种组织实践被制度化了,采纳这一实践就会为组织带来合法性(Tolbert and Zucker, 1983)。

那么,新的组织结构和实践是如何扩散到其他组织的呢?迪马乔和鲍威尔(DiMaggio and Powell, 1983)认为,组织结构和行为趋同主要有三种机制:强制性趋同(coercive isomorphism)、模仿性趋同(mimetic isomorphism)和规范性趋同(normative isomorphism)。第一种机制是强制性趋同,来自于各个组织面临的正式和非正式的压力,而这些压力又来自于组织所依赖的其他强势组织(比如政府)。根据“资源依赖理论”和“权力理论”(Palmer,et al.,1993),组织倾向于采用关键资源提供者认可的行为模式。第二种机制是模仿性趋同。当组织技术尚未成熟,组织目标模糊或环境中存在不确定性时,就会发生制度模仿。新制度主义学者认为模仿过程会导致全球组织行为日趋类似,组织间的模仿也可能是因为竞争(DiMaggio and Powell, 1983)。当各个组织相互学习经营经验,或者希望尽量降低市场或资源风险时,就存在竞争性模仿压力。各个公司就会采取相同的行为规则,因为不这样做,就可能会处于不利的竞争地位,市场份额也可能会降低。第三个机制是规范性趋同,某些规范性因素迫使组织采纳某种组织创新(DiMaggio and Powell, 1983),例如,对组织员工、技术人员、管理者的正式培训会提升那些与这些培训内容相一致的组织实践被采用的可能性。正规培训和专业化过程(professionalization)会通过共享社会规则创造一个制度环境(Meyer and Rowan, 1977)。同一行业的专业人士或同一职业社区的成员会有共同的认识和知识基础。已有不少研究发现,在组织层面上存在规范性压力,专业化和共享知识会导致组织行为的趋同(Burns and Wholey, 1993)。此外,我们可以合理推断,规范性制度压力也会在全球范围发挥作用,因为专业培训和教育知识通常是在全球范围内被标准化的,而不仅仅是在一个国家的范围内,这为组织实践的跨国扩散创建了一个通道(Meyer,et al.,1997)。

最后,“新制度主义理论”认为,对制度扩散的研究,无论是国内研究还是跨国研究,都需要识别并分析趋同的行动者(agents)和渠道。迪马乔和鲍威尔(DiMaggio and Powell, 1983)认为,理性化和科层化(rationalization and bureaucratization)的动因已经从市场竞争转移到政府和专业人士。政府在组织实践的采纳和扩散中存在强制作用,这从公共管理改革(Tolbert and Zucker, 1983)到美国企业的劳工和人力资源管理实践(Baron, et al., 1986)都可以看得很清楚。特别是,相关研究已经证明,政府在他国的组织行为在本国的扩散中也起着关键作用(Guillen,1994)。例如,科尔(Cole,1989)解释了在“质量控制运动”(the quality control movement)的扩散中,日本政府如何发挥突出作用。政府可能通过奖励或制裁某种组织行为,以促进组织变革。专业人士也在新型组织实践的兴起和扩散中发挥了很大作用。有研究表明,专业人士群体(例如,基金经理和证券分析师)是“股东导向型”公司治理制度和战略在美国兴起和扩散的主体(Fligstein,1990;Dobbin,et al.,2003)。具体来说,机构投资者和专业人士扮演着美国公司治理实践扩散的催化剂角色。“机构投资者行动主义”(institutional investor activism)产生于20世纪80年代初期的收购浪潮中。它的出现标志着美国投资者群体由被动、分散、匿名的个人股东到机构投资者股东的转变,这些机构投资者在许多事情上开始挑战公司高管和董事,比如,敦促公司董事会进行结构性改革、重新设计公司表决程序等。领军的机构投资者(比如加州公共雇员养老基金,CalPERS)认为,“好治理就是好生意”(good governance is good business),好的公司治理自然会为股东创造价值。企业要想在资本市场中获得资金,就必须进行公司治理改革,以满足潜在机构投资者的期望和要求。例如,自20世纪80年代以来,美国大公司董事会成员数量减少,外部董事增多并占据大多数,都是和机构投资者的偏好相一致的(Davis and Thompson, 1994)。总之,机构投资者和专业人士在美国“股东导向型”公司治理做法的扩散中发挥了重要作用。

(二) “股东导向型”公司治理制度在中国扩散的内生与外生动机国家的诞生是经济活动中一个重要的历史标志。政府和政策制定者在经济规则的定义和结构性安排方面发挥了重要作用(Djelic,1998)。政策制定者对经济活动的参与程度和性质多种多样,既可以通过立法或对财产权的定义间接干预,也可以作为监管机构或通过其他经济行为直接干预。因此,从制度角度研究经济结构和活动,必须详细分析政府、政策传统和国家与社会的互动模式(Dobbin and Sutton, 1988)。埃文斯(Evans,1995)将韦伯的政府对市场具有积极促进作用的观点与格申克龙(Gerschenkron,1962)和赫希曼(Hirschman,1958)发展经济学的主要观点结合起来,提出了“发展型国家”(the developmental state)的理论。发展型国家的一个重要特点是,官僚机构既要有足够的自主权,官员能够追求长期目标,官僚机构也要和私人资本发展密切关系,以便及时了解不断变化的经济形势对企业家利益的影响(Evans,1995)。这种“嵌入式自主”(embedded autonomy)能够保证国家在制定和执行长期目标时能够从主要经济行动者身上及时了解各种情况和获取最新信息,从而促进发展目标的实现。

政府在中国经济和中国企业的发展中是一个不可或缺的因素。和其他东亚邻国一样,中国也具有发展型国家的特点。正如魏昂德(Walder,1995)在解释中国经济奇迹时所言,地方政府与当地企业之间密切的关系是激励和引导中国经济增长的关键。作为一个以经济增长为重要目标的国家,中国政府积极学习和借鉴国际先进的经济经验和组织实践,助推中国企业“现代化”,从而实现经济增长。7如前所述,“股东导向型”公司治理制度在中国的传播并不是由机构投资者或者专业人士主导的,政府(例如,证监会等政府机构)才是关键行动主体。这就提出了一个问题:为什么政府会推动企业大规模采用“股东导向型”公司治理制度?

组织制度扩散的效率和合法性理论往往认为彼此是互相排斥的:在组织制度扩散的初期都是出于效率或效益原因,在后期则将其看做一个获得社会合法性的过程而不考虑是否获益。笔者更赞同斯科特(Scott,2001)的观点,他认为效率和合法性既是互相竞争的关系、也是互相补充的关系。此外,在研究公司治理制度的跨国扩散时,区分内生性和外生性动机有很大的理论意义。具体来说,笔者认为内生性和外生性动机之间的主要区别是效率动机往往要内生驱动,而社会合法性则是外生性动机。同时考虑内生性和外生性动机才有助于我们全面理解为何“股东导向型”公司治理制度在中国被采用。

首先,中国企业体制的内生性特点,比如,中国上市公司的公司治理质量较低,推动了被认为是“国际先进”的“股东导向型”公司治理制度在中国的采用。美式“股东资本主义”的主要特点之一是大公司的股权结构比较分散。但中国大企业的股权高度集中,通常掌握在政府或家族手中。政府通过控制关系国计民生的具有重大战略意义的大型企业,以保持对国民经济的控制。对中国的家族企业所有者而言,强烈的家族忠诚度、对外人的不信任, 以及集权化的决策体制,都会导致家族企业的控制权和所有权高度集中(Boisot and Child, 1996;Whyte,1996;Peng,2004)。中国上市公司的另一个特点是“母—子”公司组织结构,也就是说,上市公司(子公司)通常是由企业集团(母公司)控制的。所有权的高度集中以及“母—子”公司的组织结构都对中国上市公司的公司治理产生了巨大影响。尽管一定程度的股权集中会减少股东和管理层之间的代理成本,但过高的股权集中会加剧控股股东和中小股东之间的代理问题,8滋生关联交易和内部交易。近年来,上市公司一系列猖獗的丑闻事件也证明了这一点,从1993—2002年的短短十年间,1 200家上市公司中有200家因为违法违规被定罪,违法违规行为包括资产挪用、非法银行贷款担保、信息非充分披露,以及虚假陈述等。这些违法违规行为往往伴随母公司和子公司之间的关联交易,使得情况更加复杂(Zhang and Ma, 2005)。而“股东导向型”公司治理制度,例如,独立董事制度,可以弥补中国法律体系的漏洞,保护中小股东利益。也就是说,“股东导向型”公司治理制度提供了一个迅速弥补中国法律制度漏洞的方法,提供了一条既可以制约大股东和公司高管滥用权力,又不用立即修改现存法律体系的渠道。因此,无论独立董事的任命,还是董事长和总经理两职的分任,都旨在制约控股股东的过大权力(即所谓的“一股独霸”)。通过增强董事会的权力和独立性,希望可以缓和控股股东和中小股东之间的利益冲突。

第二,笔者认为,中国公司治理体系比较低效是一个重要因素,但还不足以充分解释“股东导向型”公司治理制度在中国的采用和扩散。也就是说,除了改善公司治理的内在需求之外,还存在一些外部压力,要求中国公司采用“国际惯例”(international best practices),使中国公司治理制度与国际接轨,以吸引外资,并增强中国企业的国际竞争力。随着中国日益融入世界经济体系,尤其是2001年加入世贸组织后,“股东导向型”公司治理制度加速传播到中国。因此,中国参与世界经济被视为是重要的外生力量,促进了中国企业采用“股东导向型”公司治理制度这一“国际先进”的公司治理模式,这不仅能够提高中国公司治理体系的效率,还能提升公司治理体系的合法性。

上述两种因素可以比较全面地解释中国采用“股东导向型”公司治理制度的原因:一方面中国企业的内部治理制度确实存在不足,有提升公司治理有效性的内在需求;另一方面,中国也面临一些外部压力,尤其是在加入世贸组织后,提高公司治理体系在国际社会的合法性,与“国际接轨”也显得非常必要。

(三) “股东导向型”公司治理制度在中国传播的两个阶段和三个机制在前文中,笔者解释了为什么政府是“股东导向型”公司治理制度在中国扩散的主体,以及中国政府推行“股东导向型”公司治理制度的动机(效率动机和合法性动机)。接下来的问题是,“股东导向型”公司治理制度在中国上市公司中是如何被采用的,其扩散机制是什么?

受“新制度主义理论”的启发,笔者认为,“股东导向型”公司治理制度在中国的扩散存在两个阶段和三个制度同构机制。第一阶段是在国家层面,模仿性同构机制和规范性同构机制都发挥了作用。在中国经济转型的复杂时期,政府官员和政策制定者并不确切知道如何改进中国企业的治理,应该建立一个什么样的现代公司治理体系。在不确定的情况下,当有关官员不能使用“中国方法”来解决问题的时候,他们就需要环顾四周,借鉴国际经验,学习美国、英国或德国、日本等发达国家的经验,以建立和完善中国的公司治理体系。

笔者认为,“股东导向型”公司治理制度之所以在中国被采纳,除了“股东导向型”公司治理制度自20世纪90年代以来在世界上越来越有影响,而日益被认为是“国际先进”公司治理模式之外,中国证券监管机构主要决策者的专业教育背景和工作经历也起到了重要作用。几乎所有的证监会高层官员都拥有法律或金融学位,其中相当一批人在美国或英国留过学或接受过专业培训,甚至有在美国或中国香港地区证券市场相关工作经验的资深人士。比如,中国证监会原副主席(2001年3月—2004年9月)史美伦女士在获得美国加州圣达嘉娜大学法学博士学位后,先后在美国加州和美国联邦法院工作,并曾在旧金山做过律师。在2001年出任中国证监会副主席之前,她还曾于1998年担任香港证监会副主席兼营运总裁。中国证监会的另一个重要领导人,前副主席高西庆从杜克大学法学院获得法学博士学位,20世纪80年代在华尔街做过多年律师。相反,证监会工作人员中有过在日本或德国学习或工作经历的高层官员则相当罕见。

杰利奇(Djelic,1998)的研究表明,二战后在工业生产系统从美国到欧洲的扩散过程中,组织实践的跨国传播必须熟知国外的做法,并相信该做法是具有优势的(perceived superiority)。无论是规范还是认知原因,笔者认为,那些有金融或法律专业背景以及美国教育或工作经历的中国政府官员更倾向采纳美式“股东导向型”公司治理制度。法律或金融方面的专业训练使他们更容易相信美国的模式是最好的。随着金融全球化和“股东资本主义”的兴起,全世界都倾向于认为“股东导向型”公司治理模式是最优的。法律和财务方面的专业人士更是坚信“股东导向型”公司治理模式是最好、最有效的公司治理模式,能最有效地分配资源,实现股东价值最大化。证监会官员的施政思维也与“股东导向型”公司治理模式相一致:在中国证监会的官方网站上,有一个突出的声明:“保护股东的利益是我们工作的重中之重”。9

有趣的是,上述中国的案例表明,正像美国大公司首席执行官(CEO)的职业出身和专业背景(比如,是技术、销售还是财务出身)会影响企业战略和公司治理一样(Fligstein,1990),政府官员的专业经历和教育背景也可以通过强制性的国家权力影响公司治理和企业战略,尤其是在中国这样的政府占主导地位,市场经济不够健全,以及专业人士群体还比较弱势的国家。

第二阶段是在国内层面,中国政府通过法律法规和国家权力,迫使企业采用“股东导向型”公司治理制度,我们称之为“强制性同构”。美国政府往往通过制造监管和法律不确定性和模糊性等间接方法影响组织行为和组织结构(Dobbin, et al., 1993;Kelley and Dobbin, 1999),而中国政府通常是采用更直接的方法,直接要求企业采用新的组织制度或做法。比如,前文提到的中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》就直接要求所有上市公司在2002年6月30日前,董事会成员中应当至少包括2名独立董事;在2003年6月30日前,董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。虽然只是一个“指导意见”,不是法律或正式法规,但它仍然具有强制力,因为证监会可以惩罚那些不遵守《指导意见》的上市公司,勒令其退市或采取其他制裁措施。

本研究的数据还显示了一个有趣的现象,虽然董事长和总经理两职分任制度源自美国,但平均只有30%的美国公司真正实行了两职分任;而在中国,大约84%的企业在1997—2006年实现了董事长和总经理两个职位的分任,这比美国公司的比例高得多。这一发现的精彩之处在于,中国政府将美国的公司治理理论在中国变成了现实,这是“操演”(performativity)理论的一个生动注脚(MacKenzie,2005)。这一结果反映了中国政府对企业行为强大的影响力,而在美国,诸如机构投资者和证券分析师这样的金融市场玩家和专业人士群体的影响力虽然自20世纪80年代以来在不断增大,但还不足够大,还无法迫使企业跟随他们所有的偏好和想法。

四、企业为何采用“股东导向型”公司治理制度:假设与检验上文从宏观角度解释了为什么“股东导向型”公司治理制度会在中国得以广泛采用。接下来,笔者将对中国上市公司采用两项具体的“股东导向型”公司治理制度提出假设,分别是董事长、总经理两职分任制度和独立董事制度。公司的个体特征和外部制度因素会影响公司采用“股东导向型”公司治理制度吗?除了政府,金融市场和全球化对中国企业采用“股东导向型”公司治理制度是否起到积极推动作用?

(一) 金融市场影响下的企业改革开放之前,人们逐渐认识到苏联式的高度集中的社会主义计划经济无法产生足够的经济增长和技术创新,无法满足人民日益增长的物质文化需求和愿望。但与前苏联和东欧国家实施的“休克疗法”不同,中国向市场经济的转型采取了渐进式的改革路径。中国经济制度的最大特色是“以公有制为主体,多种所有制经济共同发展”,因此,中国并没有像前苏联和东欧国家一样推行大规模的私有化,也没有把国有企业一卖了之,而是对国有企业实行渐进式的分级、分类改革。国家在对一些重要国有企业保留最终控制权的前提下,主要致力于对企业进行股份制、公司制改造,并优化企业治理机制。因此,中国的“公司革命”主要是将国有企业(或国企中的某些国有资产)改造为盈利导向的股份制现代公司(陈佳贵,2008)。最初,改制后的国有企业的股份主要由国务院、各大部委或各级地方政府所有。企业管理者被授予比较大的决策权,但通常没有公司的股权(此时在国有企业高管中还未建立股权、期权等薪酬激励制度)。相当数量的经过股份制改造的国有企业后来被允许通过上海和深圳的证券交易所向公众出售股份。出售给公众的大部分都是新股,但各级政府偶尔也会将自己手中的原始股权出售。政府希望通过更多的公众持股,来改善改制后企业的公司治理状况,并使公司高管更多地为公司绩效负责(吴晓波,2007)。

虽然改制后的国有企业被允许向公众出售股权,但为了保持上市公司中国有股的控股地位,改制后的国有企业在上市首次公开募股时一般只能出售三分之一的总股份。剩余三分之二的股份要么直接由政府有关部门持有,要么以非流通国有股和法人股形式而存在。通过这些顶层制度设计,政府既可以保持对国有企业的控制,也进行了股权和公司治理结构改革;既能影响上市公司的重大发展战略,也可以决定高层管理人员的任命等重大决策。上市公司的法人股往往也是最终由中央、地方政府或其他政府部门所控制或影响。因此,早期中国股市最突出的特点之一就是流通股和非流通股的股权分置。但随着市场的不断变化,原先的股权分置问题已经逐步得到解决。2005年4月29日,经国务院批准,中国证监会发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》,启动了股权分置改革的试点工作。经过两批试点,取得了一定经验,具备了转入积极稳妥推进的基础和条件。经国务院批准,2005年8月23日,中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合发布《关于上市公司股权分置改革的指导意见》。9月4日,中国证监会发布《上市公司股权分置改革管理办法》,中国的股权分置改革进入全面铺开阶段。至2006年底,几乎所有的上市公司都完成了股权分置改革。数据显示,2005年股份制改革前,只有平均约40%的公司股份是流通股,随着股权分置改革的完成,2007年中国上市公司的平均流通股比例超过了55%。

总之,自20世纪90年代初沪、深两大证券市场创建以来,中国证券市场得到高速发展。到2007年底,中国股市共开设138万个个人投资账户;上市公司的数量从1992年的53家增加至1 530家;A股市场总市值达4.65万亿美元(约合34万亿人民币),在亚洲仅次于日本,在全球排第四(仅次于纽约证券交易所、东京证券交易所和纳斯达克);股票市场市值占国内生产总值的158%,甚至高于美国和日本的比例,两者在2007年的数据分别是138%和100%。10虽然中国证券市场发展迅速,但中国企业的大部分融资还是来自银行,而不是资本市场(约70%来自银行,30%来自证券市场)。至于投资者的构成,中国的投资者主要是没有经验的个人投资者,而不是成熟的专业机构投资者。数据显示,2003—2007年,86%的流通股都是由个人投资者持有,只有14%的流通股由机构投资者所持有。个人投资者容易听信各种小道消息,往往是为了短期利益进行投机炒作,他们既没有能力也没有意愿对所持股的公司施加影响。他们对公司的基本面和公司治理不感兴趣,而更关心如何更快地获取投机性股票收益。特别是在中国股票市场发展的早期,很多个人投资者都是有大把时间花在股票市场上“赌博”的退休和失业人员(Zhang,2002)。

本研究收集的数据显示,截至2006年底,美国机构投资者持股比例超过80%。很显然,机构投资者(包括共同基金、养老基金和保险公司等)占据了美国股市的主导地位,它们对股市的良好运作和稳定发展至关重要。但中国的情况截然不同,到2007年底,中国机构投资者持股比例只有10%左右,属于弱势群体。而且,在参与公司治理和企业战略方面,中国机构投资者和美国同行有很大的差别。由于国家对民营资本参与金融投资活动的严格监管,机构投资者大多是国有或国家控制的,在某种程度上,这些机构投资者本身就是国有企业,而不是真正市场化的金融市场参与者。此外,和个人投资者一样,很多机构投资者也持短期投资策略:对公司的财务基本面和公司治理缺乏真正的兴趣,而更关心投机性股票收益。

资本市场在企业融资中占主导和机构投资者持股在资本市场占主导是美式“股东资本主义”兴起必不可少的两大条件。相比较而言,中国资本市场在企业融资中仅占30%左右的份额,机构投资者在资本市场中的持股比例更是只有10%左右(截至2007年),因此,不难想象,中国的资本市场和机构投资者对上市公司的影响还比较有限。再加上2005年以前资本市场上流通股和非流通股的股权分置,更进一步限制了资本市场在改善公司治理方面的效果。值得注意的是,虽然整体而言,中国资本市场对上市公司的影响还比较弱,但由于不同上市公司中流通股比例的差别很大(例如,有些大型国有企业的流通股比例不超过10%,而一些私人控股企业流通股比例超过了95%),不同公司面临的金融市场压力其实非常不同。前文提到,金融市场上的投资者、特别是机构投资者,更倾向于董事长和总经理两职分任和董事会独立性比较高的企业,因此,笔者提出以下假设:

假设 1a:受金融市场影响比较大(比如,流通股所占比例比较高)的上市公司更有可能将董事长和总经理两职分任。

假设 1b:受金融市场影响比较大(比如,流通股所占比例比较高)的上市公司更有可能在董事会中任命更多独立董事。

(二) 全球化的影响由于国家对外资流动和外汇管制比较严格,中国股票市场上存在内资股和外资股的分割问题。自1992年起,国家允许部分企业对外国投资者发售股票(如果在上海或深圳证券交易所上市称为“B股”,如果在香港联交所上市称为“H股”)。直到2001年,11内资股(即“A股”)和外资股仍然是严格分离的。因此,中国股票市场的另一个突出特点是内资股和外资股之间的分置。但上市公司中外资股的比例也有很大差别,一些公司90%以上都是外资股,而另一些公司没有任何外资股。本研究数据显示,1997—2007年外资股占上市公司股份的平均比例是15%。

此外,中国沿海和内陆地区公司的市场化和全球化程度有明显不同,沿海地区的公司和国际市场联系紧密。因为“股东导向型”公司治理制度对中国大多数企业和管理者来说都是一个新的概念,笔者认为,那些有外资股东和在沿海地区的公司更容易学习并接受“股东导向型”公司治理制度。因此,我们提出以下假设:

假设 2a:受外资影响较大的公司(比如,外资股比例较高的公司)更有可能将董事长和总经理两职分任。

假设 2b:受外资影响较大的公司(比如,外资股比例较高的公司)更有可能在董事会中任命更多独立董事。

假设 3a:受全球化影响较大的公司(比如,坐落于沿海地区的公司)更有可能将董事长和总经理两职分任。

假设 3b:受全球化影响较大的公司(比如,坐落于沿海地区的公司)更有可能在董事会中任命更多独立董事。

(三) 政府的角色中国上市公司根据其最终控制人的性质可以分为国有控股与非国有控股两类。如果最终控制人(控股股东)是政府(中央或地方政府)或国有企业,就归类为国有控股企业;如果最终控制人是个人、私营企业、外资企业或者其他非国有企业,就归类为非国有控股企业或私人控股企业。前文也提到,与西方发达国家的资本市场不同,中国的资本市场(如上交所和深交所)是由政府发起成立的,一开始主要服务于国有企业筹集资金、进行股份制改造和改善公司治理。因此,在资本市场创立初期,非国有控股企业很少能够上市融资,沪深两市的上市公司基本都是中央和地方政府选择的大型国有企业的子公司。1997年,中国90%的上市公司都是国有控股的,经过十年的股份制改革和现代公司改革,到2007年仍然有70%的上市公司由政府控制。尽管国有控股公司仍然占大多数,但有逐年减少的趋势,与此同时,随着时间推移,中国上市公司中国有股的平均比例也大幅下降。1997年55%以上的公司股份是国有股,而2007年国有股的比例只有30%左右。此外,2005年,中国大刀阔斧地实施股份分置改革,使得之前不能流通的国有股可以上市流通,这将进一步降低国有股及国有控股公司的比例,并为中国公司控制权市场的发展奠定基础。总体而言,国有控股公司和国有股比例的显著下降会给资本市场和上市公司带来重要变化,使得资本市场在中国上市公司的公司治理和发展战略中发挥更大的作用。此外,在改革开放之前,所有国企都是由不同层级的政府所有或控制,每个国企都有一定的行政级别,虽然改革开放以来这种计划经济下的国企行政级别因素有所减弱,但国企的行政级别及其所隶属的各级政府仍然是一个重要的塑造企业行为和改革路径的制度因素(Bian,1994;Walder,1995;Guthrie, 1997, 1999)。众所周知,中国政府是个五级政府,从最低的乡镇政府,到县政府、市政府、省政府,最后到顶部的中央政府。1997年中央制定“抓大放小”政策之前,每个层级的政府都拥有和控制大量国有企业。“抓大放小”政策实施后,中央明确了要对国有企业实施“分级分类”改革,那些高层级政府(例如,中央政府和省政府)控制的重要行业的大型企业仍然保持国家控股,而且国家会进一步扶持和壮大这些企业,使它们更大、更强,在国内和国际市场上更具竞争力。对较低层政府(例如,市政府、县政府和乡镇政府)控制的不具战略重要性的中小型企业,则进行民营化改制或破产(在长期亏损的情况下)。“抓大放小”政策实施后,由省、市、县、乡镇级政府控制的企业数量显著减少,而中央政府控股的企业和非国有控股企业数量大幅度增加。但在整体上,省级政府(共31个省级行政单位,不包括台湾地区)仍然控制最多数量的中国上市公司,其次是市政府(共600多个地级市)控股和非国有控股企业。

正如前面所述,中国上市公司采用“股东导向型”公司治理制度主要是由中央政府推动的。由于那些由政府控股,由更高层级政府控股的公司国有股比例越大,和政府的关系就越密切(也面临更多的政府压力),因此,这些公司也就越有可能响应国家政策,采用“股东导向型”公司治理制度。因此,笔者提出以下假设:

假设 4a:那些受政府影响越大(比如,国有股比例越高)的公司,越有可能将董事长和总经理两职分任。

假设 4b:那些受政府影响越大(比如,国有股比例越高)的公司,越有可能在董事会中任命更多独立董事。

假说 5a:那些与中央政府关系越密切的企业(比如,由高层级政府控股),越有可能将董事长和总经理两职分任。

假设 5b:那些与中央政府关系越密切的企业(比如,由高层级政府控股),越有可能在董事会中任命更多独立董事。

(四) 制度化的阶段论根据中国证监会2001年8月发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,在2002年6月前,上市公司董事会成员中应当至少包括2名独立董事;在2003年6月前,董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。鉴于政府在中国经济中的主导作用和强大影响力,上市公司应该会积极响应国家要求,因此,我们提出以下假设:

假设 6:在政府发起公司治理改革运动期间(2001—2003),上市公司更有可能在董事会中任命独立董事。

此外,根据“制度化的阶段论”(the stages-of-institutionalization thesis)(Tolbert and Zucker, 1983;Dobbin and Sutton, 1998),在一项组织制度的扩散过程中,前期采用动因和后期采用动因会有差异。以中国实施独立董事制度为例,在初期,企业是被政府要求而采用这一董事会制度的(国家是首要的推动者),在后期(2003年国家强制实施后)企业可能仍然会任命独立董事,但不再是因为政府压力。比如,上市公司任命更多的独立董事,可能是因为它们认为独立董事制度是现代企业的必备特征,建立了独立董事制度的企业也会显得更为先进。因此,我们提出以下假设:

假设 7:在2003年国家强制实施独立董事制度之后,中国上市公司中独立董事所占的比例仍然在上升。

总之,中国的制度因素很复杂,虽然同是中国企业,但不同类型的企业会面临不同的制度环境:不同程度的政府压力、金融市场压力和全球化影响,所有这些因素都会影响中国上市公司采用“股东导向型”公司治理制度的可能性。

五、数据和研究方法 (一) 数据和样本本文使用的量化数据包括三部分:公司治理方面的数据主要从北京色诺芬信息服务公司开发的数据库和万得(Wind)资讯数据库中获取;财务数据主要从上市公司年报和中国股票市场研究数据库(由深圳国泰安信息技术公司开发)中获取;有些比较特别的企业信息(如企业行政隶属关系等)来自笔者的手动编码,这些信息主要来自上市公司网站、上市公司年报、招股书等。在上述三部分数据的基础上,笔者构建了一个包含676家上市公司的数据库,观察期为1997—2006年。12由于九年观察期较长,因此,并不是每个变量都包含6 084条完整数据。除去缺失数据,本研究用于分析董事长和总经理两职分任和独立董事比例的实际数据分别是4 880条和5 360条。除量化数据外,本文还把深度访谈材料作为补充,访谈对象包括上市公司独立董事、总经理、基金经理、证券分析师、金融监管人员、企业律师等多位业界人士。这些质性材料不仅加深了笔者对国有企业改革、中国股票市场发展和“股东导向型”公司治理改革等过程的理解,也对笔者更有针对性、更符合实际地提出研究假设和解释模型结果提供了经验层面的有力支持。

(二) 变量与测量 1. 因变量两职分任(separation):代表总经理和董事长职位由两人分别担任,为虚拟变量,1代表总经理和董事长不是同一个人担任,反之则取值为0。

独立董事的比例(p_outside):董事会中独立董事的比例。计算公式是将独立董事的人数除以董事会总人数。

2. 自变量金融市场的影响:本文用可流通股的比例(p_tradable)来衡量金融市场对公司治理的影响,计算方式是可自由流通股票占所有发行股票的比例。

全球化的影响:由外资股比例(p_foreign)和地区变量(coastal dummy)两个指标进行测量。外资股比例是外资股占所有发行股票的比例(外资股包括首次公开募股之前的外资原始股+B股+H股);地区变量,1代表上市公司登记注册于东南沿海地区,包括上海市、江苏省、浙江省、福建省、广东省和海南省。

国家的影响:采用国有股比例和公司所隶属的政府层级两个指标来衡量国家对公司治理的影响。国有股比例(p_state)是国家所拥有的股份占总股本的比例。国有股包括直接由各级政府控制的股份(国家股)以及由国有企业或其他国有法人机构持有的股份(国有法人股)。行政级别是一个虚拟变量,其中1=“非国有控股企业”,2=“乡镇企业和县政府控股企业”,3=“市政府控股企业”,4=“省政府控股企业”,5=“中央政府控股企业”。

3. 控制变量公司绩效(performance):采用资产收益率(ROA)13来衡量公司绩效。研究表明,企业会改变董事会构成以适应不断变化的环境,其中组织绩效会起调节作用,绩效差的公司更愿意改变董事会构成(Goodstein and Boeker, 1991)。因此,为了验证绩效较差的公司是否更可能采用“股东导向型”公司治理制度,本文加入绩效变量作为控制变量。

公司规模(firm size):采用公司总资产的对数来测算。

资产负债率14(debt asset ratio):采用总负债和总资产的比率来衡量。

行业变量(industry dummies):1=“制造业”,2=“商业(批发和零售业)”,3=“综合性企业集团(多元化企业)”,4=“公用事业”,5=“房地产业”,6=“金融业”。

此外,本文还引入年份变量(year dummies)来验证制度化的阶段论假设。在所有模型中,自变量和控制变量都是滞后一年的数据。

表 1列出了回归分析中主要变量的均值、标准差和相关系数。我们可以看到,变量之间所有显著的相关系数都低于0.5,说明自变量之间不存在多重共线性。如表 1所示,1998—2006年,中国上市公司中约有84%的企业分设了CEO与董事长两职;独立董事占董事会成员总数的平均比例约为20%。1998年,约有70%的企业实现了董事长和总经理的分设,到2002年,董事长、总经理分设的比例到达顶点(90%),此后稍有下降。独立董事比例则呈现更为戏剧性的变化:1998年,独立董事在董事会成员中的比例几乎为0,2001年中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》后迅猛增长,至2006年稳定在33%左右(见图 1)。

| 表 1 主要变量的描述性统计分析和相关系数矩阵 |

|

图 1 董事长和总经理两职分任比例及独立董事比例(1994-2006) |

对于第一个因变量“董事长和总经理两职分任”,本文采用“事件史分析”(event-history analysis)的Logit模型来估计董事长和总经理两职分任的可能性,建立以下模型:

ln [Pr(separation)/1-Pr(separation)]= α + βX + γZ + u

其中,separation是因变量“董事长和总经理两职分任”,公司当年发生董事长和总经理两职分任取值为1,否则取值为0。X是自变量矢量,β是要估算的自变量矢量的系数。Z是控制变量矢量,γ是控制变量矢量的系数。α是要估算的常数项,u是干扰项。

对于第二个因变量“独立董事比例”,笔者构建如下多元线性回归模型,验证前面提出的研究假设:

| $ Y = \alpha {\rm{ }} + {\rm{ }}\beta X{\rm{ }} + {\rm{ }}\gamma Z{\rm{ }} + \varepsilon $ |

式中,Y为独立董事比例,X为自变量矢量,Z是控制变量矢量,ε为误差值。

需要说明的是,在上面两个估算模型中,本研究都用“随机效应模型”进行数据分析,之所以使用“随机变量模型”(random effects models)而不是“固定效应模型”(fixed effects models),主要有两个原因:一方面,模型中的因变量“董事长和总经理两职分任”是一个反复出现的事件(比如,有的企业可能前年分设了董事长和总经理,去年又两职合一,今年又进行了分设),而不是像通常的“事件史分析模型”一样,因变量是单独事件(single event),而“随机变量模型”更有助于解决同一公司多次董事长和总经理两职分任之间的相互依赖和相关问题对估计系数的扭曲和影响;另一方面,本研究中一些独立变量,如“企业行政级别”“是否沿海企业”“所属行业”等,都是相对稳定的随时间没有变化的变量,如果使用“固定效应模型”,就很可能使得许多解释性变量都出现值等于“零”或相关自变量数据被剔除(omitted)的情况,因此,在这种情况下,更适合使用“随机效应模型”。

六、模型分析结果 (一) 董事长和总经理两职分任表 2中的模型1和模型2是董事长和总经理两职分任的回归分析结果,其中显示了三种主要社会力量——金融市场、全球化与国家——对塑造现代企业制度的影响强度。模型2考虑到中国企业的特殊性,加入了“企业隶属行政级别”变量。结果显示,金融市场对两职分任起到一定积极作用,但在模型1中只在0.1的水平上显著。同时,令人意想不到的是,外资股比例和公司是否位于沿海地区对两职分任都没有显著影响,说明外资和全球化对中国上市公司董事长和总经理的两职分任没有实质影响。另外,统计结果显示,国有股比例越高的公司,越可能进行两职分任,这支持了本文的假设,说明和国家关系越紧密的公司越可能积极响应国家政策。但模型2显示,和非国有控股企业相比,基层政府控股的企业(比如县、乡镇政府控股企业)更可能进行两职分任。这一结果比较令人吃惊,因为按理来说,由较高层级政府控股的企业(如央企和省企)和中央政府的关系更密切,它们对中央政府的法规政策应该更敏感,也更有可能积极执行才对。这很可能是“权力博弈”的结果,因为基层政府控股的企业比较弱势,如果不遵守强大的政府机构(例如,中国证监会)的“指引”,将会受到严厉制裁;而高层政府控股的企业,无论是政治地位(有些是副部级企业)还是经济实力(市值可以上万亿),都比较强大,其博弈能力比较强,即使不遵守证监会的“指引”,也很难受到严厉的惩罚。

| 表 2 董事长和总经理两职分任(Logit)及独立董事比例(多元回归)的随机效应估计模型 |

总的来说,董事长和总经理两职分任基本上是一个由国家主导的过程,金融市场和全球化力量都没有对其产生显著影响。1994年的《公司法》和1999年的《证券法》(建议企业进行董事长和总经理两职分任,以分离决策权和执行权,建立现代企业制度),再加上中国证监会2001年以来推动的一系列公司治理改革,是中国上市公司董事长和总经理两职分任的主要动力。

(二) 独立董事制度表 2中的模型3和模型4显示了独立董事比例的多元回归结果。结果表明,金融市场对中国上市公司中独立董事的任职比例并没有显著的推动作用。外国投资者也没有显著影响。但与内地的上市公司相比,沿海地区的上市公司董事会中独立董事的比例显著更高,这意味着全球化对“股东导向型”公司治理制度的传播有一定积极作用,卷入全球化过程越深的企业,越有可能采纳独立董事制度。同时,我们发现,国有股比例越高的公司,以及由基层政府(县和乡镇)控股的公司,更有可能在董事会中任命更多的独立董事,这和关于董事长、总经理两职分任的发现比较一致。即在这两个“股东导向型”公司治理制度在中国企业的采用和传播中,政府都起到了重要的主导作用。此外,结果还显示,2001—2003年,上市公司更可能任命独立董事,这表明上市公司积极贯彻落实了证监会关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见,有强制力的规则对于组织制度传播的影响十分显著。年份虚拟变量在2003年、2004年和2005年的系数显著为正,表明即使关于独立董事的强制性要求2003年已结束(《指导意见》要求2003年6月底之前董事会中有三分之一的独立董事),上市公司仍然继续任命了更多的独立董事,这意味着“制度化的阶段论”得到支持。

同时需要指出的是,上市公司的个体特征(例如,公司绩效、公司规模、资产负债率和行业)对上述两项公司治理制度的采用和扩散没有显著影响,这意味着采纳两职分任和独立董事制度更多是出于外在制度环境的压力(比如,国家政策的要求),更多的是一个制度过程而不是企业基于“效率”考虑做出的“理性”选择。

七、余论新制度主义的学者发现,机构投资者和证券分析师是20世纪80年代初以来“股东导向型”公司治理制度在美国公司中兴起和传播的关键行动者。但本文发现,中国的行动主体和传播机制与美国有很大不同。“股东导向型”公司治理制度在中国的传播既不是由机构投资者,也不是由专业人士倡导的,中国政府才是最关键的发起者和行动者,它推动了新型公司治理制度在中国企业中的应用。

具体来说,金融市场对中国公司采用“股东导向型”公司治理制度的影响微不足道,很大部分原因是因为中国资本市场是高度分割的(2005年以前只有40%的公司股票是流通股),机构投资者也比较弱势(2007年以前机构投资者持股比例低于10%)。全球化也促进了中国企业采用“股东导向型”公司治理制度(比如,通过国际贸易和合作产生的学习效应),位于沿海地区的公司在过去几十年受全球化影响较大。但比较令人意外的是,外商投资者对中国上市公司采用“股东导向型”公司治理制度影响不大,这很可能是因为大多数外商投资者来自于非英美国家和地区,例如日本、韩国等国家和中国的台湾地区和香港地区。

本文研究表明,政府是“股东导向型”公司治理制度在中国传播的关键主体,自改革开放以来,中国政府就一直致力于促进中国企业的现代化。由于美式“股东资本主义”自20世纪80年代以来的兴起,“股东导向型”公司治理制度在全世界的影响越来越大,被誉为最佳公司治理模式或“国际惯例”。它不但影响了德、日等利益相关者导向型国家,也影响了发展中国家和转型国家的公司制度和公司治理改革。笔者认为,“股东导向型”公司治理制度在中国的传播主要经过两个阶段和三种机制而完成。第一阶段是在跨国层面(从国外到中国),模仿性同构和规范性同构机制发挥了重要作用;第二阶段是在国内企业层面,政府通过法律法规和政策等手段要求企业采用新的公司治理模式,即“强制性同构”机制发挥了主导作用。

因为利益团体和既得利益总会在政策制定过程中起到或明或暗的影响,人们难免会奇怪,为什么中国上市公司的控股股东和高管没有抵制独立董事制度的实施,毕竟这可能会削弱他们的权力、威胁他们的利益。原因可能很简单,首先,他们认为独立董事不可能对他们的权力和利益造成实际的损害(他们认为独立董事没这个动机或能力,而且他们可以控制独立董事的提名和任命过程),相反,他们认为知名独立董事(通常是学术界和商界的“大腕”)是一种战略资源(政、商、学界资源可以提升公众信心和公司形象),有助于实现其个人和企业目标。第二个原因是“现代性”神话,对中国很多上市公司的控制者和管理者来说,独立董事制度似乎是所有现代企业必不可少的一部分(实际上,独立董事制度起源于美国,主要是英美公司的一项治理制度,并非所有“现代国家和现代企业”都有独立董事制度),因此,他们愿意采用独立董事制度实现其企业的“现代化”,并建立一种积极向上的现代公司形象。从更广泛的意义上来说,当代中国的政府官员和企业高管一直有两个“梦想”:现代化(建立现代企业制度)和国际化(与国际接轨)。“股东导向型”公司治理制度在中国的采用和传播是实现这两个梦想的很好例证。对政府官员来说,他们推动企业采用“股东导向型”公司治理制度,是为了实现中国企业的现代化和国际化,最终促进经济增长。对于企业和公司高管来说,他们采用“股东导向型”公司治理制度,并不是因为这些制度真的很有效(实际上很多管理者甚至不知道独立董事制度到底是什么,更不要说为什么会提升企业绩效了),而只是因为这些公司治理制度被社会公认为很有效,是公司成为“现代企业”和“与国际接轨”的表现。因为建立“现代企业制度”和“保护股东利益”已经成为社会潮流和共识,企业一旦采用“股东导向型”公司治理制度,就会向社会发出信号:企业正在积极建立现代企业制度和提升股东价值,从而获得社会的认可和回报。为企业提供关键资源的主要外部利益相关者,例如,政府、投资者、证券分析师和财经媒体等,就会对信号做出积极回应,有助于提升企业声誉和发展机会。关键之处在于,即使“股东导向型”公司治理制度并不能真的最大化股东价值和提升企业绩效,企业仍然可以通过向外界发出它们是“现代的、先进的、可靠的”讯号来增强公司的社会合法性和发展前景。

本文对中国上市公司的研究有助于我们更好地理解政府在公司治理制度跨国扩散中的作用,也为强势组织(例如政府)在“股东导向型”公司治理制度的扩散过程中起到的强制性作用提供了有力支持。此外,本文还对组织理论和经济社会学理论有一定的理论贡献:把新制度主义的基本理论拓展到组织实践的跨国传播和同构领域。在以往的研究中,组织制度扩散中模仿机制的重要性主要体现在人际交往和组织层面,本文还展示并支持了国际层面组织制度扩散的模仿机制。总体来看,本研究的结果展现了权力(vs.效率)在企业采用新型组织制度中的重要性,以及政府(vs.金融市场)在“股东导向型”公司治理制度跨国传播中的作用。

注释:

1.根据《公司法》(1994)规定,现代企业必须“产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学”。

2.例如,1999年的中国共产党第十五届中央委员会第四次全体会议强调,只要国有企业改革仍在继续,公司治理改革就是核心。

3.经济社会学家已经做过很多关于美国上市公司“股东价值最大化”理念的传播和实施方面的实证研究(Davis,1991;Davis and Stout, 1992;Fligstein and Markowitz, 1993;Useem,1993;Davis,et al. 1994;Zuckerman, 1999, 2000;Fligstein,2001;Dobbin, et al., 2003)。结果表明,在这期间,很多美国公司都进行了财务重组,并采取了剥离不相关的产品线(Davis,et al.,1994;Zuckerman, 1999, 2000)、兼并相关产业(Davis and Stout, 1992;Fligstein,2001)、股票回购等金融手法(Westphal and Zajac, 2001),以及裁员等一系列策略。这些行为都是为了向投资者证明公司专注于核心业务,专注于赚钱,从而提高公司股票价格。

4.该报告声明董事会的主要职责是:(1)监督公司高管和董事会成员的选拔和继任;(2)评估公司绩效和分配资金;(3)监督企业社会责任;(4)确保遵纪守法(Charkham,1995)。

5.按照有关规定,独立董事需要满足以下五个条件:(1)非上市公司或者其附属企业任职的人员及其亲属(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(2)直接或间接持有上市公司已发行股份不超过1%;(3)非上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属(配偶、父母、子女);(4)非持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职的人员及其直系亲属;(5)非上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。

6.严格来说,外部董事不等于独立董事,独立董事都是外部董事,但外部董事不一定是独立董事。但在美国,没有像在中国这样关于独立董事的严格定义,一般都把“外部董事”当作“独立董事”。为表述方便,本文中美国的“外部董事”与中国的“独立董事”予以通用。

7.另一方面,和其他东亚邻国不一样,中国是社会主义市场经济国家,大企业一般都是国家控股的。中国政府的这种独特特征意味着,在“股东导向型”公司治理制度在中国的采用中,中国政府扮演着双重角色:一方面,政府积极推进“股东导向型”公司治理制度在中国的应用;另一方面,中国政府是很多大型企业的控股股东,第一要务是维持其对大型企业的控制权,实现一些政治或社会目标,例如维持/增加就业、执行产业政策等,而不是单纯的股东价值最大化。如何调和中国上市公司中最大的国有股东和其他小股东的利益(包括机构投资者和外资股东),以及如何解决政府同时作为监管者和股东的角色冲突,是政府面临的一项艰巨任务。

8.在公司治理中存在两种“委托—代理”问题:一是管理层和股东之间的利益冲突,可能导致管理层自利(managerial entrenchment)问题;其二是控股股东和中小股东之间的利益冲突,可能导致前者攫取后者利益,或“利益输送”(tunneling)(Volpin,2002)。在美国“经理人资本主义”中,公司的主要代理问题是管理层和股东之间的利益冲突。由于美国公司的股权结构非常分散,没有大股东可以有效地监督和规范公司高管的行为,常常导致“管理层自利”问题。随着“股东资本主义”的兴起,机构投资者日益重要,并能有效规范公司高管的行为,使得管理层与股东之间的代理问题有所减轻。与美国企业相比,中国企业面临的代理问题非常不同。对于中国上市公司来说,主要的代理问题是控股股东和中小股东之间的利益冲突。因为控股股东太过强势,为了谋求自身利益,往往会牺牲中小股东的利益。而股东和管理层之间的代理问题不是最主要的问题,因为总有一个控股股东可以监督和规范管理者的行为。

9.参见网址:www.csrc.gov.cn

10.参见:《第一财经日报》,2008年1月10日。

11.从2001年2月开始,国内投资者可以买卖B股,国外合格机构投资者(qualified foreign institutional investors,QFII)也可以投资A股市场。

12.本研究采用的是滞后一年的滞后数据(lagged data)模型,因此实际分析所用的数据是1998—2006年的。

13.资产收益率(Return on Assets,ROA)又称“资产回报率”,是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。衡量的是每一元资产所带来的利润。计算公式为:资产收益率=(利润总额+利息收入)/总资产总额。

14.资产负债率=总负债/总资产。表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的,该指标是评价公司负债水平的综合指标。

| [] |

陈佳贵. 2008. 中国企业改革发展三十年. 北京: 中国财政经济出版社.

|

| [] |

何秉孟. 2010. 美国金融危机与国际金融垄断资本主义.

中国社会科学, 2: 28-44.

|

| [] |

克里普纳, 格· R. 2008a. 美国经济的金融化(上)[J]. 丁为民、常盛、李春红, 译. 国外理论动态(6): 7-15.

http: //cpfd. cnki. com. cn/Article/CPFDTOTAL-ZBLA200709001008. htm

|

| [] |

克里普纳, 格· R. 2008b. 美国经济的金融化(下)[J]. 丁为民、常盛、李春红, 译. 国外理论动态(7): 32-37.

http: //cpfd. cnki. com. cn/Article/CPFDTOTAL-ZBLA200709001008. htm

|

| [] |

李培林, 张翼. 2007. 国有企业社会成本分析. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

吴晓波. 2007. 激荡三十年:中国企业1978-2008(上、下). 北京: 中信出版社.

|

| [] |

向松祚. 2015. 新资本论:全球金融资本主义的兴起、危机和救赎. 北京: 中信出版社.

|

| [] | |

| [] |

Ahmadjian Christona L., Patricia Robinson. 2005. A Clash of Capitalisms: Foreign Shareholders and Corporate Restructuring in 1990s Japan.

American Sociological Review, 70(3): 451-471.

DOI:10.1177/000312240507000305

|

| [] |

Baron James N., Dobbin Frank R., Devereaux Jennings P.. 1986. War and Peace:The Evolution of Modern Personnel Administration in U.S. Industry.

American Journal of Sociology, 92(2): 350-383.

DOI:10.1086/228504

|

| [] |

Bian Yanjie. 1994. Work and Inequality in Urban China. Albany: SUNY Press.

|

| [] |

Boisot Max, John Child. 1996. From Fiefs to Clans and Network Capitalism: Explaining China's Emerging Economic Order.

Administrative Science Quarterly, 41(4): 600-628.

DOI:10.2307/2393869

|

| [] |

Burns Lawton R., Wholey Douglas R.. 1993. Adoption and Abandonment of Matrix Management Programs: Effects of Organizational Characteristics and Interorganizational Networks.

Academy of Management Journal, 36(1): 106-138.

DOI:10.2307/256514

|

| [] |

Budros Art. 1997. The New Capitalism, Organizational Rationality: The Adoption of Downsizing Programs, 1979-1994.

Social Forces, 76(1): 225-250.

|

| [] |

Chandler Alfred D., Jr. 1962. Strategy and Structure. Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Chler Alfred D., Jr. 1977. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Cambridge, MA: Belknap Press.

|

| [] |

Charkham Jonathan P.. 1995. Keeping Good Company:A Study of Corporate Governance in Five Countries. Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Cole Robert E.. 1989. Strategies for Learning:Small Group Activities in American, Japanese, and Swedish Industry. Berkeley, CA: University of California Press.

|

| [] |

Davis Gerald F.. 1991. Agents without Principles:The Spread of the Poison Pill Through the Intercorporate Network.

Administrative Science Quarterly, 36(4): 583-613.

DOI:10.2307/2393275

|

| [] |

Davis Gerald F.. 2005. New Directions in Corporate Governance.

Annual Review of Sociology, 31(1): 143-162.

DOI:10.1146/annurev.soc.31.041304.122249

|

| [] |

Davis Gerald F., Greve Henrich R.. 1997. Corporate Elite Networks and Governance Changes in the 1980s.

American Journal of Sociology, 103(1): 1-37.

DOI:10.1086/231170

|

| [] |

Davis Gerald F., Diekmann Kristina A., Tinsley Catherine H.. 1994. The Decline and Fall of the Conglomerate Firm in the 1980s:The Deinstitutionalization of an Organizational Form.

American Sociological Review, 59(4): 547-570.

DOI:10.2307/2095931

|

| [] |

Davis Gerald F., Stout Suzanne K.. 1992. Organization Theory, the Market for Corporate Control:A Dynamic Analysis of the Characteristics of Large Takeover Targets, 1980-1990.

Administrative Science Quarterly, 37(4): 605-633.

DOI:10.2307/2393474

|

| [] |

Davis Gerald F., Thompson Tracy A.. 1994. A Social Movement Perspective on Corporate Control.

Administrative Science Quarterly, 39(1): 141-173.

DOI:10.2307/2393497

|

| [] |

Djelic Marie-Laure. 1998. Exporting the American Model: The Post-War Transformation of European Business. Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

DiMaggio Paul J., Powell Walter W.. 1983. The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields.

American Sociological Review, 48(2): 147-160.

DOI:10.2307/2095101

|

| [] |

Dobbin Frank, Zorn Dirk M.. 2005. Corporate Malfeasance and the Myth of Shareholder Value.

Political Power and Social Theory(17): 179-178.

|

| [] |

Dobbin Frank, Sutton John R.. 1998. The Strength of a Weak State:The Rights Revolution and the Rise of Human Resources Management Divisions.

American Journal of Sociology, 104(2): 441-476.

DOI:10.1086/210044

|

| [] |

Dobbin, Frank, Julian Dierkes, Dirk Zorn, and Man-Shan Kwok. 2003. "The Rise of the COO: From Luxury Sidekick to a Significant Player in Corporate Management. "In American Sociological Association Annual Meeting, Atlanta.

|

| [] |

Evans Peter. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformations. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

| [] |

Fligstein Neil. 1990. The Transformation of Corporate Control. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Fligstein Neil. 2001. The Architecture of Markets:An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

| [] |

Fligstein, Neil and Linda Markowitz. 1993. "Financial Reorganization of American Corporations in the 1980s. "In Sociology and the Public Agenda, edited by William J. Wilson. Newbury Park: Sage. : 185-206.

|

| [] |

Fligstein, Neil and Taek-Jin Shin. 2004. "The Shareholder Value Society: A Review in Changes in Working Conditions in the U. S., 1976-2000. "In Social Inequality, edited by K. Neckerman. New York: Russell Sage.

|

| [] |

Fiss Peer C., Zajac Edward J.. 2004. The Diffusion of Ideas Over Contested Terrain:The (non)Adoption of a Shareholder Value Orientation among German Firms.

Administrative Science Quarterly, 49(4): 501-534.

|

| [] |

Gerschenkron Alexander. 1962. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Guillen Mauro. 1994. Models of Management: Work, Authority and Organization in a Comparative Perspective. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

|

| [] |

Guthrie Douglas. 1997. Between Markets, Politics:Organizational Responses to Reform in China.

American Journal of Sociology, 102(5): 1258-1304.

DOI:10.1086/231084

|

| [] |

Guthrie Douglas. 1999. Dragon in a Three-Piece Suit:The Emergence of Capitalism in China. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Hall, Peter A. and David Soskice(eds. ). 2001. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Hirschman Albert. 1958. The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.

|

| [] |

Jensen Michael C.. 1986. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers.

American Economic Review, 76(2): 323-339.

|

| [] |

Jensen Michael C.. 2000. A Theory of the Firm, Governance, Residual Claims, and Organizational Forms. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Jensen Michael C., Meckling William H.. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure.

Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360.

DOI:10.1016/0304-405X(76)90026-X

|

| [] |

Kalleberg Arne L., Jeremy Reynolds, Peter Marsden. 2003. Externalizing Employment: Flexible Staffing Arrangements in U.S.

Organizations."Social Science Research, 32(4): 525-552.

|

| [] |

Kelly Erin, Frank Dobbin. 1999. Civil Rights Law at Work:Sex Discrimination and the Rise of Maternity Leave Policies.

American Journal of Sociology, 105(2): 455-492.

DOI:10.1086/210317

|

| [] |

Kraatz Mathew, Zajac Edward J.. 1996. Exploring the Limits of the New Institutionalism: The Causes and Consequences of Illegitimate Organizational Change.

American Sociological Review, 61(5): 812-836.

DOI:10.2307/2096455

|

| [] |

Mace Myles L.. 1971. Directors:Myth and Reality. Boston, MA: Harvard Business School Press.

|

| [] |

MacKenzie, Donald. 2005. "Is Economics Performative? Option Theory and the Construction of Derivatives Markets. "Paper presented to the annual meeting of the History of Economics Society, Tacoma, WA.

|

| [] |

Manne Henry G.. 1965. Mergers and the Market for Corporate Control.

Journal of Political Economy, 73(2): 110-120.

DOI:10.1086/259000

|

| [] |

Meyer, John W. 1994. "Rationalized Environments. "In Institutional Environments and Organizations: Structural Complexity and Individualism, edited by John W. Meyer and W. Richard Scott. Thousand Oaks, Calif. : Sage: 28-54.

|

| [] |

Meyer John W., Brian Rowan. 1977. Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony.

American Journal of Sociology, 83(2): 340-363.

DOI:10.1086/226550

|

| [] |

Meyer John W., John Boli, George Thomas, Francisco Ramirez. 1997. World Society and the Nation-State.

American Journal of Sociology, 103(1): 144-181.

DOI:10.1086/231174

|

| [] |

Mizruchi Mark S., Howard Kimeldorf. 2005. The Historical Context of Shareholder Value Capitalism.

Political Power and Social Theory, 488(17): 213-221.

|

| [] |

Naughton Barry. 2007. The Chinese Economy:Transitions and Growth. Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Palmer, Donald Devereaux Jennings P., Zhou Xueguang. 1993. Late Adoption of the Multidivisional Form by Large U.S.

Corporations. "Administrative Sciences Quarterly, 38(1): 100-131.

DOI:10.2307/2393256

|

| [] |

Peng Yusheng. 2004. Kinship Networks, Entrepreneurship in China's Transitional Economy.

American Journal of Sociology, 109(5): 1045-1074.

DOI:10.1086/382347

|

| [] |

Pfeffer Jeffrey, Salancik Gerald R.. 1978. The External Control of Organizations:A Resource Dependence Perspective. New York, NY: Harper and Row.

|

| [] |

Scott Richard W.. 2001. Institutions and Organizations. Thous and Oaks, CA: Sage.

|

| [] |

Shleifer Andrei, Vishny Robert W.. 1997. A Survey of Corporate Governance.

Journal of Finance, 52(2): 737-783.

DOI:10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x

|

| [] |

Strang, David and John Meyer. 1994. "Institutional Conditions for Diffusion. "In Institutional Environments and Organizations: Structural Complexity and Individualism, edited by John W. Meyer and W. Richard Scott. Thousand Oaks, Calif. : Sage: 103-112

|

| [] |

Strang David, Macy Michael M.. 2001. In Search of Excellence:Fads, Success Stories, and Adaptive Emulation.

American Journal of Sociology, 107(1): 147-182.

DOI:10.1086/323039

|

| [] |

Tolbert Pamela S., Zucker Lynne G.. 1983. Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organizations:The Diffusion of Civil Service Reform, 1880-1935.

Administrative Science Quarterly, 28(1): 22-39.

DOI:10.2307/2392383

|

| [] |

Useem Michael. 1993. Executive Defense: Shareholder Power and Corporate Reorganization. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Volpin Paolo F.. 2002. Governance with Poor Investor Protection:Evidence from Top Executive Turnover in Italy.

Journal of Financial Economics, 64(1): 61-90.

DOI:10.1016/S0304-405X(02)00071-5

|

| [] |

Walder Andrew. 1995. Local Governments as Industrial Firms:An Organizational Analysis of China's Transitional Economy.

American Journal of Sociology, 101(2): 263-301.

DOI:10.1086/230725

|

| [] |

Westphal James D., Zajac Edward J.. 1998. The Symbolic Management of Stockholders:Corporate Governance Reforms and Shareholder Reactions.

Administrative Science Quarterly, 43(1): 127-153.

DOI:10.2307/2393593

|

| [] |

Westphal James D., Zajac Edward J.. 2001. Decoupling Policy from Practice:The Case of Stock Repurchase Programs.

Administrative Science Quarterly, 46(2): 202-228.

DOI:10.2307/2667086

|

| [] |

Whyte Martin K.. 1996. The Chinese Family and Economic Development:Obstacle or Engine?.

Economic Development and Cultural Change, 45(1): 1-30.

DOI:10.1086/452256

|

| [] |

Zhang, Joe. 2002. "China's Corporate Governance: A Step Learning Curve. " Working Paper, UBS Warburg, January 17.

|

| [] |

Zhang, Yi and Guang Ma. 2005. "Law, Corporate Governance, and Corporate Scandal. " Working Paper, Guanghua School of Management, Peking University.

|

| [] |

Zheng, Lu. 2007. Political Embeddedness as a Double-Edged Sword: Firms in China's Stock Market. Dissertation Manuscript: Stanford University.

|

| [] |

Zorn, Dirk, Frank Dobbin, Julian Dierkes, and Man-Shan Kwok. 2005. "Managing Investors: How Financial Markets Reshaped the American Firm. "In The Sociology of Financial Markets, edited by K. Knorr Cetina and A. Preda. London: Oxford University Press.

|

| [] |

Zuckerman Ezra. 1999. The Categorical Imperative:Securities Analysts, the Illegitimacy Discount.

American Journal of Sociology, 104(5): 1398-1438.

DOI:10.1086/210178

|

| [] |

Zuckerman Ezra. 2000. Focusing the Corporate Product:Securities Analysts and De-Diversification.

Administrative Science Quarterly, 45(3): 591-619.

DOI:10.2307/2667110

|

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38