经济发展过程中政府与市场的关系可谓是现代经济学的永恒主题。围绕着两者关系的争论自现代经济学发轫之时即已开始,一直到今天仍在继续,构成了经济学中具有终极意义的争论。回顾世界范围内的现代化进程,不论在西方发达国家,还是发展中国家和转型国家,“政府干预型”与“市场经济型”体制经历了多次轮回变迁,而每一次国家经济政策的大调整均与经济学对政府与市场关系的重新认知与理论争辩有着深刻的联系。1

18世纪以来,西方发达国家的经济发展实践一直伴随着关于政府与市场的关系问题的认知与争论,呈现周期性的摇摆反复。例如从强调国家干预的“重商主义”到亚当·斯密的“自由放任主义”,从英国的“自由贸易”理论到德国经济学家李斯特所主张的“国家干预学说”。进入20世纪,从30年代经济大萧条之前处于鼎盛地位的“新古典经济学”到第二次世界大战后“凯恩斯主义经济学”的兴盛,20世纪八九十年代见证了市场派理论与经济政策的强劲复兴和凯恩斯主义的全面式微。始于2007年的全球金融危机及全球经济复苏乏力又让经济学对新古典经济学的市场有效性理论产生了深刻的质疑。

发展中国家的经济赶超与体制转型同样是在“政府与市场关系”的语境下被诠释和争辩。第二次世界大战之后发展中国家迎来了现代化与经济赶超的浪潮,战后凯恩斯主义理论的广泛传播及苏联工业化的成功促使许多发展中国家采取政府主导或计划经济的发展模式。这一轮政府强势干预的经济发展模式虽然为一些国家带来了一定程度的经济增长,但大多数国家最终陷入经济停滞。“亚洲四小龙”的经济崛起引发了经济学家和政治学家关于经济发展过程中政府与市场关系的重新思考和激烈辩论。国际政治学界出现了影响广泛的“发展型国家理论”(Johnson,1982;Amsden,1989;Wade,1990)。这种观点认为,东亚经济之所以成功在于政府有意识的干预,用政府干预替代市场失效;通过精心设计的产业政策和财政补贴政策故意扭曲价格,以此扶持一些具有战略意义的行业发展,迅速实现国家的工业化和经济赶超。经济学家对东亚经济崛起的解读则有所不同。1993年世界银行发表了一份著名的研究报告,该报告认为东亚经济的成功在于市场导向和政府引导相结合的政策,如自由竞争、出口导向、减少政府管制等,从而实现了资本积累、资源有效配置和技术赶超(World Bank,1993)。与政治学界提出的“发展型国家理论”不同,世界银行认为政府替代市场不是东亚经济奇迹的唯一经验,东亚国家也采取了很多政策促进和完善市场的协调作用,关键还是在于“把价格搞对”。

作为当前最大的发展中国家,中国过去四十年经济的高速增长与制度转型为经济学家争辩政府与市场的关系又提供了一个绝妙的题材。中国增长故事能否为政府与市场关系的争论提供新的内涵、新的挑战?在世界各国经济发展的案例库里,中国的增长故事会不会只是增加了一个支持“市场派”或者支持“政府干预派”的案例呢?在寻求经济学家提出的“梦幻组合”——“有效市场”与“有为政府”结合——的过程中,中国是否探索出了自己独特的道路和模式?

与东亚国家相比,中国的改革开放和经济发展所面临的政府与市场问题更为特殊,两者的关系也更加复杂和微妙。例如,改革开放以来,我们可以看到中国坚定而持续的市场化改革和融入全球化的经济开放进程,日益增强的市场力量对中国经济增长显然功不可没;然而,所有的市场化改革包括对外开放政策均是在政府的强势推动下启动和完成的。又例如,中国计划经济体制遗留下来的经济规划、监管和调控制度(如产业规划、审批制度、额度分配、价格管制)一直在程度不同地发挥着作用,地方政府居于地区经济社会的中心和枢纽位置,强势的地方政府官员手中巨大的自由裁量权横亘于企业和市场之上,政府与企业的关系“剪不断,理还乱”;但是,我们也确实看到了地方政府在地区经济发展和体制转型过程中发挥的重要作用。如果沿用主流经济学关于政府与市场关系的概念与范式诠释中国的增长奇迹,我们只能在“政府主导”“市场主导”或者“政府与市场均衡结合型”的概念谱系里“三选一”。拜中国增长故事的丰富性和复杂性所赐,对于上述任何一个选项,我们都可以摘取相应的证据加以论证;同时,每一个选项又都面临着支持另外两个选项的证据和抗辩,正如东亚经济崛起所引发的学术争论一样。如此,一个举世瞩目的中国增长之谜将遭遇“平庸”的学术叙事,最终可能作为第“N+1”个案例被收录到主流经济学的教科书里。

中国的增长故事以其丰富性和独特性超越了主流经济学关于政府与市场二分的研究范式,也在相当程度上消解了这个范式关于政府与市场的概念描述与边界设定。本文运用并拓展了周黎安(2017)提出的“官场+市场”理论,以一个新的分析视角和框架重新解析中国独具特色的经济增长机制,重新审视和评价政府与市场在中国的增长机制中各自所扮演的角色及其互动模式。区别于传统的国家(宏观)层面的讨论,本文的分析视角聚焦于地区层面,严格地说是行政辖区(如省、市、县)内政府与企业的关系以及辖区之间的市场关系。本研究认为,在任何意义上,一个辖区的经济发展最终取决于辖区内的政企合作,即政府与企业(产业)之间的分工合作和优势互补,而政企合作的性质与效果又受制于政府内部的激励与外部市场的竞争环境。改革开放以来,各级地方官员置身于以辖区经济发展绩效作为考核指标的政治锦标赛(官场竞争),而伴随着市场化进程,辖区经济发展绩效(如GDP增长、财税收入)日益取决于辖区企业和产业在更大范围的市场(包括国际市场)中竞争的结果。为了提高地区经济绩效,地方官员必须采取一切办法(如制定产业政策、改善行政服务、完善基础设施)提升辖区企业和产业的市场竞争力。由于地方官员之间的“官场竞争”嵌入在辖区政府无法控制的外部市场竞争之中,因而地方政府的政策和官员行为对辖区企业的影响均会在市场竞争中加以体现,并最终接受市场竞争的检验和约束。如果没有上述双重竞争机制的驱动以及相互嵌入,政府行为的各种潜在威胁都可能变大,经济学关于政府的各种负面想象都有可能变成现实,政府有可能成为扼杀市场的“掠夺之手”。

官场与市场这两种不同性质的竞争机制相互渗透、相互作用,决定了中国市场化进程和经济运行的诸多重要而有趣的特征。中国“官场+市场”的政经互动格局必然使政府与市场的边界变得极其复杂、模糊,在地区和国家层面两者相互嵌入,相互纠缠,难分彼此。地方政府与市场(企业)之间的关系内生决定于每个辖区所面临的官场竞争与市场竞争的性质。全国市场的一体化和国际化使辖区企业面临更激烈的市场竞争,这不一定会减少辖区政府作为的空间,反而有可能增强其干预辖区企业和产业的动机,强化政企合作的倾向,并且内生出遏制地方官员权力任性和乱作为的力量。外部的“有效市场”是辖区内“有为政府”的必要条件。辖区企业和产业在市场上的表现有助于测试和检验地方政府对辖区企业干预的“良性”程度,外部市场竞争的“无形之手”鼓励和引导着辖区内政企的有效合作。在全国层面上,我们可以看到各地普遍的政府干预(如地区产业政策)以及辖区企业之间激烈的市场竞争,这两者看似悖论式的存在,却在中国的“官场+市场”模式下实现了有趣的结合。

本文也分析了“官场+市场”模式发生作用的边界条件,讨论了官场竞争与市场竞争在辖区层面的异质性导致的区域经济发展的差异以及中国增长模式所面临的各种“政府失灵”问题。该模式不是完美的,有其长处,也有短板和不足,这恰好解释了中国过去四十年的增长奇迹以及与之相伴随的各类问题。作为一种增长机制,它不一定保证创造最好的结果,但在整体上确实可以避免最坏的结果。

本文从“官场+市场”的视角出发对近期引发热烈讨论的林毅夫、张维迎关于产业政策的争论进行了评论。回到现实世界(如中国的现实背景),两位教授都对政府的角色做了“不现实”的假定:林毅夫假设政府高尚无私且“先知先觉”;张维迎假定政府提供最低限度的职能之后就可以“顺从安静”地走开,让市场(企业家)自己试错演化。事实上,他们关于政府角色的隐含假设,无论是“有为政府”还是“有限政府”,都需要在特定的制度条件下通过一定的激励和约束机制内生形成。两位教授恰恰回避了我们认为最为关键的这些内生机制与条件。相比之下,“官场+市场”模式通过引入双重竞争机制提供了塑造政府良性行为所需的内部激励、外部约束和信息反馈。可以说,中国经济发展和产业政策的丰富实践所呈现的政府与市场关系、政企关系已经远远超越了林张之争,如果我们仍然恪守传统的政府与市场的关系范式去解析和评判中国产业政策的功过得失,将错失中国四十年经济增长奇迹赋予我们最宝贵的理论创新机会。

结合现有的相关文献,本文讨论了“官场+市场”理论的学术贡献。2在政府与市场的关系上,经济学的激励理论强调如何激励政治代理人“把事做对”;蒂伯特模型以及有关地方政府竞争的文献强调赋予地方政府外部的市场约束(如人员和资本的跨区域流动),“防止做坏事”;奥地利学派则强调政府只需提供最低限度的公共职能,市场试错演化机制的信息反馈功能可以引导市场和企业家“做对的事”。“官场+市场”理论的贡献在于有机结合了这三支理论文献,揭示出政府与市场的良性互动、政企的有效合作必须满足的三个条件,即提供内部的政治激励、外部的市场约束和必要的信息反馈和引导机制。中国“官场+市场”的模式在相当程度上提供了这三个关键条件,促成了政治精英与经济精英的紧密合作,实现了中国历史悠久的官僚政治传统与西方国家市场经济传统的创造性融合,为揭示中国增长之谜开辟了新的视角。在具体分析时,我们还可以根据一个国家(或地区)政府与市场的关系是否满足这三个条件来解析和判断其互动的性质以及经济发展差异,赋予“官场+市场”理论更为广泛的学术价值和政策内涵。

二、“官场+市场”:中国独具特色的政府与市场互动模式如果站在国家层面,从宏观视角审视中国体制转型和经济发展过程中政府与市场的关系,我们可以看到一条大致清晰的演化路径。首先是日益加深的市场化进程,集中体现在从中央到地方的计划经济管理体制逐渐被打破和取消,无所不包的指令性经济计划让渡于指导性的经济发展规划和产业政策,信贷与物质的限制性和计划性分配让渡于以市场调节为主的配置方式,占绝对主导地位的国有经济让渡于在产值和就业比重上非国有部门占主导的混合经济。其次,中国经济日益融入国际经济分工体系,对外贸易额不断增加,对外开放程度不断提高,2001年中国正式加入世界贸易组织(WTO)是中国全面融入全球化过程的标志性事件;近年来中国企业开始大规模“走出去”,在国外投资建厂或并购重组。再次,劳动力和资金跨地区流动的制度约束逐渐放松,地区间经济一体化程度不断加深。这一切意味着中国经济处于一个不断深化的市场化和全球化进程之中,中国企业在国内外市场上面临着激烈的竞争。从“市场派”的观点来看,中国不断加深的市场化进程是中国经济高速增长的制度基础。

但另一方面,政府作为“有形之手”在这个过程中仍然发挥着巨大的影响力。从中央政府到地方政府每年或每五年都有经济发展目标和产业政策扶持体系;以发改委为代表的经济职能部门控制了项目审批、财政资金分配、市场准入、部分产品定价、市场监管等方方面面的重要决策;金融部门的资金分配不仅受到中央货币政策等宏观调控措施的影响,而且受到各级政府产业政策的深刻影响;户籍制度仍然限制着劳动力的跨地区流动,等等。2003年国资委成立以来,央企占据一些垄断性和战略性行业,规模扩张迅速,甚至引发了社会上关于“国进民退”的担忧。从这些方面看,中国经济的市场化进程其实交织着深度且持续的政府干预。

关于中国经济高速增长过程中政府与市场的作用,国内外学术界有很多争论,但主要侧重在上文所描述的国家及宏观层面的特征。由于宏观层面上观察对象的复杂性、多面性和动态性,可以想见,这种争论很容易陷入“公说公有理,婆说婆有理”的尴尬境地,只能在“混合经济”的框架下讨论是市场更重要还是政府更重要,或者两者都重要。可以想见,这种讨论不具有太多的建设性,难以提炼出中国真正具有特色的政府与市场的关系模式。

本研究聚焦于地方政府和区域经济层面,力图揭示中国独特有趣的政府与市场的互动模式。中国的情况是,每一个辖区不论大小都有一个地方政府,辖区里有一定数目的企业和产业,通常集中在各式各样的产业园、科技园或功能区。除央企之外,每一家企业背后都有该地区的地方政府和地方官员,对其产生或大或小的影响。辖区内政府与企业的关系有以下几个特征。第一,地方政府作为辖区内的权力中心,是资源掌控者和规则制定者,处于区域经济的枢纽地位,这决定了地方政府对辖区企业、产业发展和经济增长具有重要影响力。3第二,改革开放以来,各级地方政府以经济发展为中心,政府的各项工作围绕这个中心任务展开,如同公司的一切活动围绕着以利润为中心的经营绩效而展开一样。进一步说,中国的地方政府具有准公司的性质:工作重心始终放在经济增长、产业项目、财政预算、资金筹措等方面;年初确立经济发展指标,制定产业扶持政策,落实重大项目计划,争取各种融资渠道,定期对相关经济工作的进展进行评估总结,对相关人员实施考核和问责。第三,更重要的是,各级地方官员还处于以经济发展绩效为中心的晋升竞争之中,即政治锦标赛(Maskin, et al., 2000;Blanchard and Shleifer, 2001;周黎安, 2004, 2007, 2017;Xu,2011)。长期以来政治锦标赛考核的“硬指标”就是与辖区经济增长密切相关的经济指标(如GDP增长率、财税收入、招商引资规模),这些指标对地方官员的晋升具有重要影响(Li and Zhou, 2005,周黎安等,2005;徐现祥、王贤彬,2011;Choi,2012;Wu, et al., 2013;Jia, et al., 2015;Yao and Zhang, 2015;Landry, et al., 2017;王贤彬、董一军,2017)。4各地招商引资的竞争、开发区之争、重点产业之争如火如荼,背后其实主要是地方官员晋升竞争的驱动(Yu, et al., 2016)。5

考核地方官员的主要绩效指标如GDP增长率、财税收入,完全取决于辖区内企业(包括新增企业)所创造的市场附加值的大小,而市场附加值的大小最终取决于辖区企业在全国乃至国际市场上参与市场竞争的结果。辖区的招商引资规模也取决于该辖区在全国乃至全球资本市场上竞争的结果。因此,以经济增长为中心的政治锦标赛实际上使地方官员之间的官场竞争与不同辖区企业之间的市场竞争以及更大范围的国际市场竞争紧密联系在一起,塑造了中国改革开放与经济增长的“官场+市场”模式(周黎安,2017)。与世界范围内其他经济体相比较,中国市场经济独具特色的方面就是官场竞争与市场竞争的密切互动和高度结合,它为中国经济的高速增长奠定了关键的制度基础。

图 1是“官场+市场”模式最简要的示意图。两个处于同一行政级别的地区A和B,A辖区的主政官(如书记或政府首脑,记为地方官员A)与B辖区的主政官(记为地方官员B)之间具有官场竞争关系(用包括两者的椭圆圈表示);A辖区企业与B辖区企业在市场上竞争,用包含两者的最小的椭圆圈代表,另外两个更大的椭圆圈表示这两个辖区的企业也在更大范围的市场上与其他地区的企业竞争。这里的市场竞争包括区域市场、全国市场乃至国际市场的竞争。

|

图 1 “官场+市场”模式 |

“官场+市场”模式最直接的内涵包括两方面:首先,给定地方官员的晋升竞争高度依赖于辖区的相对经济绩效,官场竞争促使地方官员尽可能动员一切可支配资源,包括产业政策、基础设施投入、行政服务、土地和贷款支持等,以提高辖区企业的市场竞争力,即在更大范围的市场竞争中的绩效表现,进而推动辖区的经济发展;其次,在地方政府的支持和配合下,辖区内所有企业通过市场竞争实现的总体绩效(如GDP、财税收入、招商引资规模及其增长率)又决定了各地区的经济绩效排名,进而影响地方官员在官场竞争的结果。

“官场+市场”中间的“+”号是这个增长模式中最为关键的部分,它代表了官场竞争与市场竞争的互动关系,更准确地说是“双向嵌入”关系。首先,中国地方官员的官场竞争深度嵌入在市场竞争之中,这意味着地方官员干预辖区企业的政策效果最终将在市场竞争中体现出来,接受市场竞争的公开检验。6离开了市场竞争约束的官场竞争可能会变成纯粹的政治作秀或者权力之争,与经济发展无关。“大跃进”时期各地“粮食放卫星”和“大炼钢铁”的政治锦标赛就是如此。更关键的是,某一辖区的地方官员无法操纵辖区企业所参与的市场竞争环境(如价格、竞争激烈程度、质量标准),而只能是外部市场竞争的接受者。辖区内的政府和企业之于外部市场竞争,如同小国政府及其经济之于国际市场一样。在这个意义上,“官场+市场”模式如同整合在国际市场上的众多“小国经济”的联合体,“小国政府”的目标是提高“本国”企业的“国际”竞争力。可见,市场竞争对地方官员干预辖区企业、产业与市场施加了重要的约束,市场逻辑的嵌入限制了官员的任性干预和资源浪费。随着中国经济市场化和国际化程度的加深,地方官员的行为将越来越多地受到市场竞争的约束。在“官场+市场”的架构之下,地方官员所受的市场约束不仅包括最终产品的市场竞争,还包括全国乃至国际范围的要素市场竞争的约束;物质资本和人力资本跨地区、跨境的流动要求地方官员必须竭尽全力善待企业和人才,否则将面临人才流失、投资外撤的危险。

其次,不同辖区的企业之间的市场竞争也嵌入在辖区地方官员的官场竞争之中。每一个地方企业(尤其是一定规模以上的企业)背后都站着一些关心其市场竞争结果的地方官员。由于官场竞争动力的叠加,企业会从辖区政府那里得到更多的资源和政策支持,不同辖区的企业之间的竞争变得更为激烈。官场竞争因具有零和博弈的性质而趋于“恶性竞争”(周黎安, 2004, 2017),7最终通过官员行为和辖区政策传导到辖区企业,进一步加剧不同辖区企业间的市场竞争。为了增强辖区企业的市场竞争力,地方官员可能会提供财政补贴、廉价土地、贷款优惠,甚至着力推动企业上市、拓展融资渠道等。有了这些政府支持,辖区企业可能会过度进入某个产业,或者在市场上采取更加激进的竞争策略(如产量扩张和倾销)。由官场竞争导致的地方官员之间的非合作倾向也会影响地区之间的经济合作和一体化进程。

总之,官场竞争与市场竞争的相互嵌入同时改变了两者原有的特征和性质,这两种不同性质的竞争机制相互渗透、相互作用,决定了中国市场化进程和经济运行过程中诸多重要而有趣的特征。8可以看到,辖区内市场的“无形之手”与政府干预的“有形之手”密切合作,而更大范围的市场竞争这只“无形之手”又同时激励和制约着辖区政府“有形之手”干预的程度与方式。

关于中国增长故事的解释性理论不胜枚举。“官场+市场”理论作为一种新理论被提出来,归根结底需要回答下列问题:“官场+市场”作为一种政府与市场结合、政企互动的增长模式对中国来说为什么是重要的?这对于我们理解中国经济长达四十年的高速增长有何特殊之处?换句话说,“官场+市场”究竟解决了中国改革开放与经济发展的哪些基础性的问题,克服了哪些根本性的障碍,从而为中国经济的高速增长注入了强劲的动力和活力?除此之外,它又如何解释中国地区之间如此悬殊的地方官员行为与经济增长绩效?为什么中国经济的高速增长伴随如此之多的经济社会问题以致现在到了必须转型的关口?如果我们不能在一个分析框架之下系统回答这些问题,就无法确立“官场+市场”理论的分析价值及其对于讲述中国增长故事的重要意义。

中国改革开放与经济发展面临的现实起点是僵化的计划经济体制,庞大且低效率的国有部门,以及一个基本生活品短缺、高度封闭、人均收入极低的经济体。从积极意义上说,体制僵化和经济落后说明中国经济远离其最大效率边界,增长潜力巨大;但问题在于,从巨大的增长潜力到持续的增长现实之间的困难,犹如横亘在绝大多数发展中国家和转型国家面前的天堑巨壑,真正的跨越者屈指可数。就中国而言,在体制转型方面,关键在于如何打破计划经济体制的束缚,发展壮大非国有部门,推动市场化改革,扩大对外开放;在经济发展方面,如何迅速增加资本积累,促进工业化、城市化和区域经济发展。在这个过程中,给定中国的制度背景,企业无法为自己松绑,计划经济体制不会自行消除,市场化改革无法自行启动,资本积累也不会从天而降,这些任务都需要在政府的主导和推动下完成。可是,在计划经济时期作为权力中心的政府(包括中央部委和地方政府的职能部门)在市场化改革过程中需要不断将自己的权力和资源让渡给企业和市场,因而成为改革的利益受损者和潜在的阻力方。市场化改革对政府来说是一场触及灵魂的自我革命,这种说法并不为过。与此同时,经济发展需要大量的资本积累,国企投资远远不够,尤其需要来自民营企业和外资企业的投资。然而对非国有企业来说,是否在一地投资不仅要看当地的基础设施、供应链条等硬件条件,更重要的是产权保护和政策环境等软性条件。中国具有“大一统”的深厚传统(计划经济进一步巩固了这个传统),法治基础薄弱,政府权力具有潜在的任性或者说“合法伤害性”(吴思,2003),这使得产权保护的意义更为凸显。在这个意义上,中国的市场化改革乃至整个经济发展,一切的焦点在政府,特别是集行政权力与经济资源于一身的地方政府。

进一步来讲,地方政府控制着影响区域经济发展和企业成长的重要资源(如行政审批、财政资金、土地批租、政策优惠等),地方政府是否愿意让渡这些资源、发挥其应有的作用支持企业和区域经济发展,对非国有企业来说如“与虎谋皮”一样艰难。而政府手中的“合法伤害权”则可能体现在政府的一系列职能履行过程中(如安监、质检、公检法、税收),对非国有企业来说如“与狼共舞”一样危险。如何让“老虎”献出自己的“皮肉”给企业和市场,民营企业如何“与狼共舞”而不被“吃掉”,成为中国经济体制变迁与经济增长的最大挑战。

至此,问题的关键在于,如何让地方政府成为中国经济体制改革和经济发展的受益者和推动者,由潜在的“掠夺之手”转变为“帮助之手”(Frye and Shleifer, 1997)。然而,说起政府在经济体制转型和经济发展过程中的角色转变,现有文献大多得出了消极的结论。一系列关于转型国家的研究强调政府可能掠夺民营企业,成为经济转型的致命障碍(Frye and Shleifer, 1997;Shleifer,1997;Che and Qian, 1998)。世界银行著名经济学家伊斯特利(Easterly,2005)认为许多发展中国家长期经济增长迟缓的根本原因是糟糕的政策和低效腐败的政府。有学者检视了国际范围内不同国家的经济发展历程,认为掠夺性的经济制度是阻碍经济繁荣的根源,而掠夺性的经济制度源于政治制度的非包容性(Acemoglu and Robinson, 2012)。即使在发达国家,对政府的官僚主义和低效率的抱怨也不绝于耳,20世纪80年代开始的“再造政府”和“新公共管理”运动就是对这些不满的反应(Lane,2000)。从经济学角度来说,政府因其公共服务的垄断性、职责的多任务和严格的程序约束而难以找到适当且有效的激励制度(Tirole,1994)。如果说在发达国家由于选民和法治约束,政府的主要问题是官僚主义和“不作为”;那么,在发展中国家和转型国家,由于缺乏对公权力的有效约束,政府的主要问题是“不作为”与“乱作为”的双重挑战。

上述讨论说明,政府转型是所有体制转型中最艰难的转型,对经济发展而言也是最具挑战性的要求。基于这样的认知,我们再来评判中国“官场+市场”模式的意义就相对容易了。在各级地方官员之间引入以区域经济增长为核心的官场竞争,将地方官员关心的职位、权力(包括荣誉)与辖区的经济发展绩效挂钩,显然有助于实现地方官员个人利益与地区经济发展之间的激励兼容。面对政府激励这一世界性难题,中国以“政治锦标赛”的方式在政府内部(在极为关键的政治精英之间)引入竞争机制,创造性地给出了中国式的解决方案。中国实行的政治锦标赛总体上是一种比西方国家地方政府之间的“标尺竞争”更为激烈的竞争形式(周黎安,2007;Yu, et al., 2016)。更关键的是,与西方国家受到议会、法律、媒体等多重约束的地方政府相比,中国的地方政府是“全能型”政府,具有“强干预”能力,因此,嵌入在不断加剧的市场竞争环境之中的官场竞争对于约束政府的权力任性和“乱作为”更为重要,在市场所需的支持性制度(如法制)尚不完善的现实条件下发挥了“再造政府”的显著效应。如前所述,对民营企业和外资企业来说,政府权力的“合法伤害性”犹如达摩克利斯之剑时刻威胁着非国有部门的投资行为。主流的制度经济学研究反复强调产权保护对经济发展的极端重要性(North and Thomas, 1973;North,1990;Acemoglu, et al., 2001;Acemoglu and Robinson, 2012)。中国也不例外,如果不能以某种方式解决这个基本问题,任何改革与发展都是难以想象的。中国正是借助“官场+市场”模式使地方政府实现了从潜在的“掠夺之手”到“帮助之手”的惊险跳跃。随着市场化改革的推进,物质资本和人力资本等生产要素的跨地区流动不断增多,激烈的官场竞争迫使地方政府改变过去的官僚主义和衙门作风,提高行政服务效率,改善对稀缺生产要素的行为态度和政策取向,这一切对于企业在市场上获得竞争优势至关重要。9以经济发展为核心的官场竞争促使地方政府必须采取有力措施,保护非国有资本的产权,否则投资者就会“用脚投票”,惩罚失信的地方政府。一旦地方政府形成“掠夺之手”的坏名声,其消极影响会持续很长时间。长期以来,面对非国有投资方的担忧,地方官员以强有力的行政保护替代了司法意义上的产权保护。当然,与行政保护相比,司法意义上的产权保护更稳定、更持久,然而,在中国法治不健全的制度约束下,行政保护是一种次优的选择。更重要的是,激烈的官场竞争、资本的跨地区流动加上市场竞争使行政保护有可能成为一种可置信承诺。在很多地区的产业园、开发区里,外资企业和民营企业享受诸多的优惠条件和高质量的行政服务。如果没有资本的流动性和市场竞争的环境,即使官场竞争与辖区经济绩效挂钩,也不足以保证投资者享受到充分的产权保护和高效的行政服务。

从“掠夺之手”到“帮助之手”的跳跃确实是必不可少的,但“官场+市场”模式的激励效应远远超出了这个跳跃本身。主流经济学一直在强调创新和企业家精神对于促进经济增长的决定性意义(Schumpter,1934;Aghion and Howitt, 1998)。中国的经济发展当然需要无数民间企业家的创业与创新精神,市场竞争也使民间企业家不断涌现。在中国经济转型与发展的过程中,同样需要敢于引领制度变革和政策创新的政治企业家精神,尤其是在制度转型的关键阶段。一个地区的经济发展既需要民间企业家的创新,也需要政府依不同情况适时提供各种“公共投入品”(Hausmann and Rodrick, 2006),例如加强基础设施建设,创新政策和服务,利用当地的资源禀赋和制度条件发展优势产业,吸引人才和投资,促进产业集聚,建立政企合作机制。这一切并非照章办事就可以达成,要求地方官员具有非凡的战略眼光和创新思维。在率先打破旧体制、尝试新做法时,地方官员可能还需要为制度变革和政策创新承担政治风险。在最积极的意义上,“官场+市场”模式恰好促成了这两类企业家精神的涌现及其结合:官场竞争激发了地方官员的政治企业家精神,市场竞争激发了民间企业家精神;而在一个辖区内,面对官场和市场的双重竞争压力,政治企业家与民间企业家携手并进,努力提升辖区企业和产业的市场竞争力。10

如前所述,在发展中国家,无能和低效的政府是经济发展的主要杀手。中国“官场+市场”的双层市场模式不仅使地方政府成为企业的“帮助之手”,而且还激发了政治企业家和民间企业家的创新冒险精神,促成了地方政治精英和经济精英的携手并进。这是过去四十年中国经济快速增长和蓬勃活力的重要来源和制度基础。我们确实可以看到许多地区政企合作的成功案例,比如广为人知的北京中关村科技园、苏州工业园、台商聚集的昆山经济技术开发区、义乌国际小商品市场、武汉光谷光电子信息产业园、重庆电子产业集群。这些案例均来自中国相对发达的城市,也许不完全具有代表性;但有意思的是,还有许多政企成功合作的案例来自那些经济发展条件极其平凡甚至落后的地区,但它们创造了享誉全国的特色产业和地区品牌,如福建沙县著名的“沙县小吃”、山东寿光大棚蔬菜基地、湖北潜江小龙虾养殖与加工、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区、河北邢台沙河平板玻璃基地、赣州南康家具产业基地。这些成功的案例背后既有民间企业家的创新与冒险精神,也有地方政府官员的战略眼光、产业引导、政策扶持甚至承担政治风险,是两者良性互动的产物。

在世界各国,维持健康积极的政企关系都是不容易的。除了政府官员可能扮演“掠夺之手”的角色之外,它还面临另外两个重要威胁:一是政治家、政府官员成为企业的寻租对象和商业利益代言人,政府政策被商业集团操纵和绑架(Stigler,1971;Peltzman,1976;Bardhan and Mookherjee, 2006);二是政府官员与企业进行狭隘的利益交换,对地区经济发展造成损害。如学者(Shleifer and Vishny, 1994)所揭示的那样,政治家使用财政补贴扶持企业雇佣冗员,以换取更多的选票。这两种威胁在中国也部分存在,如媒体披露的房地产商贿赂地方官员、地方政府扶持僵尸企业等事件,在一些地区不同程度地发生过。但是,我们需要看到,“官场+市场”模式也内生出遏制这两种威胁的重要力量。就第一个威胁——地方官员可能与辖区企业结成利益同盟——而言,由于政治锦标赛最终需要交出经济发展这份政绩答卷,具有晋升激励的官员更愿意与促进辖区经济增长的企业结成联盟,而不愿与阻碍辖区经济增长的利益集团形成联盟,从而限制了这种利益联盟形成的概率和破坏程度(周黎安,2007)。就第二个威胁而言,至少对地区的主政官来说,由于官场竞争和市场竞争的双重压力,政企之间狭隘的利益交换最终必须以不伤害自己的政绩为条件,政绩导向为狭隘的利益交换设置了边界,因而难以演变为国家层面的普遍现象。11

上述讨论主要聚焦于“官场+市场”模式如何激励地方官员“把事做对”(如提供基础设施、克服协调失败),同时在生产要素跨地区流动的条件下遏制地方官员的“掠夺之手”(“防止做坏事”),但尚未涉及一个同样重要而以往研究很少涉及的问题,即在政企合作中如何保证地方官员“做对的事”。即使地方官员有意愿与辖区企业优势互补、通力合作,如何保证这种合作是成功的合作,而不是好心办坏事?有哪些条件能够最大限度地促使地方官员与企业朝着有效合作的方向迈进?在这方面,官场竞争嵌入在“浩瀚无边”的市场竞争之中就变得非常关键。辖区政府与企业相互了解,熟悉当地情况,首先具有哈耶克(Hayek,1945)所强调的信息优势;其次,两者共同面对外部竞争,辖区企业市场竞争的绩效结果最终反映了政府干预和政企合作的效果,市场竞争过程提供了最重要的信息反馈,引导地方官员和辖区企业共同学习试错,逐渐摸索出适合地区要素禀赋、具有竞争优势的特色产业。在这个不断试错演化的过程中获得适当激励的地方官员会尽其所能发挥政府的“比较优势”,不断调整其职能角色,提供有效的产业政策和其他扶持条件。

以“官场+市场”为基础的中国增长最为吊诡的特征是,中国经济的市场化程度(包括产品市场和要素市场的竞争程度)和各个辖区参与国际市场竞争的程度是防止辖区政府“不作为”“乱作为”、鼓励辖区政府成为“有为政府”的一大利器。我们经常听到的观点如“政府干预伤害市场化,推动市场化一定要以减少政府干预为条件”,在抽象的学理上看似无懈可击,但在中国特殊的情境下却遭遇尴尬的“悖论”:全国市场的一体化和国际化并非必然减少政府作为的空间,反而可能增强辖区政府干预的动机,强化政企合作的倾向,且引导两者逐步走向良性合作,遏制地方官员的权力任性、专断和“好心办坏事”。外部的“有效市场”是辖区内“有为政府”的必要条件。全国层面上不断深入的市场化、一体化和国际化与辖区层面普遍的政府干预“水乳交融”。在主流经济学的传统范式下,这看似一种悖论式的存在,却在中国的政经结构下实现了有趣的结合。

“官场+市场”模式虽然聚焦于地方政府、地方官员与地区经济的互动关系,但它作为一种增长机制也体现着中央政府发挥的重要职能(当然更多地是以外生的方式),即为“官场+市场”模式制定官场竞争和市场竞争的有效规则,创造使其良好运行的外部条件(如加入全球贸易和分工体系、提供全国性的交通通信设施)。在这个意义上,改革开放以来,中央政府推行了以经济发展绩效为核心的干部考核制度,启动以经济发展为基础的政治锦标赛,为“官场+市场”模式奠定了最为重要的初始制度条件。在此基础上,过去四十年中央一直坚持的市场化和国际化的改革开放策略则是保证“官场+市场”模式成功运行的绝对必要条件。12斯蒂格利茨(2011)认为,最新一轮的全球化进程使绝大多数发展中国家陷入贫困和不平等,甚至一些发达国家也面临日益扩大的贫富差距,而中国是极少数的受益者。从本文的观点来看,中国从全球化过程中获益卓著有其必然性。中国成功的经验是“改革+开放”,没有对外开放的承诺,中国的改革和增长是不可能成功的。由此,我们可以理解由中央层面推动的市场化改革以及对外开放的特殊意义:它不仅仅是“市场派”所强调的减少政府干预、发挥市场配置资源的决定性作用(如前所述,在地区层面上政府干预并不一定减少),更重要的是与地区层面的“官场+市场”模式形成极为重要的互补关系,激发地方官员的政治企业家精神,激活民间企业家精神,促成地区政治精英与经济精英的紧密合作,保证政企合作走向有利于地区经济发展的方向。同样,由中央层面推动的大规模基础设施建设(如交通、通信等)和运输技术的突破(如高铁)也显著促进了地区间经济的一体化进程,提高了区域之间官场和市场双重竞争的程度。“官场+市场”理论为我们重新理解和评价中央政府的职能和作用开辟了新的视角。

三、“官场+市场”理论的拓展:中国地区差异与增长模式的问题“官场+市场”理论似乎表明中国各地的政府与企业都实现了“完美”合作,因而可以实现高速的经济增长,但现实情况显然不是这样。如前所述,我们确实看到了许多政企合作的成功案例,但也可以看到不少政企合作失败的例子,如最近引发人们关注的“投资不过山海关”的现象以及东北经济的衰落。还有一些地方政府热衷于做表面文章,兴办形象工程,劳民伤财;而有些地方政府则在招商过程中“开门纳客,关门打狗”,不一而足。在相同的“官场+市场”的制度架构之下不同地区的官员行为与经济发展呈现显著差异,这又如何解释呢?

其实,“官场+市场”理论作为一种分析框架已经蕴含了一个解释地区间悬殊差异的空间。本文前面所讨论的“官场+市场”模式主要是平均和整体上的特征,如果要解释我们观察到的官员行为与经济发展的地区差异就必须引入地区和官员层面的异质性。地区异质性来自官场竞争、市场竞争及“+”这三个维度及其交互所产生的地区差异。中国各地方政府是一个多层级的纵向与横向并存的体系,不同层级的地方官员的“官场竞争”还存在镶嵌关系,这直接导致了不同层级的地方政府之间“官场竞争”的相关性和差异性。中国自1984年开始实施“下管一级”的人事任命制度,这意味着省级地方官员在同一个“官场”竞争,同时每个省也是一个独立的“官场”(地级市官员之间相互竞争),每个地级市也是一个独立的“官场”(区县的地方官员相互竞争),以此类推。中国总体上是一个“官场+市场”的制度框架,不同的“官场”之间也具有一定的联动性,但中国各地区之间千差万别,“官场竞争”的独立性和差异性形塑了地区间不同的政经互动关系及其效果。当然,在纵向的各地方政府层级之间,省级官员面临的官场竞争的规则与生态会直接传导到地级市官员的官场竞争,层层传导,直到乡镇官员的官场竞争。这说明高层级地方官员的激励性质和强度发挥着极为重要的作用,但并不意味着从上到下都是完整的传递和复制。在中国的体制下,任何一个层级和区域的官场竞争都可以保持相对的独立性,这使得“官场竞争”在纵向和横向层面上呈现显著的多样性和灵活性。

上述讨论是从行政结构的视角看中国各个层级和区域的“官场竞争”所呈现的差异。从“官场+市场”的理论视角出发,官场竞争的异质性进一步体现在三个方面:一是官场竞争的激烈程度(如竞争辖区的数量及竞争对手的实力);二是官场竞争与辖区经济绩效挂钩的程度,这是由“+”所体现的一部分差异性;三是官员的异质性,由辖区主政官的个体特征(如年龄、任期、人脉关系)所决定的晋升激励的强弱决定了他/她对官场竞争反应的敏感度,每一届领导的变更在理论上也会使辖区的官场竞争发生变化。

每个辖区面临的外部市场竞争显然也各不相同,具体取决于以下几个因素:第一,本辖区融入到周边区域、全国市场乃至国际市场的程度,如辖区产品在本地销售所占的比重,销售到外省、外国市场的比重。辖区企业融入外部市场的比例越高,该辖区面临的市场竞争就越激烈。第二,辖区企业和产业对外部市场竞争的敏感度,资源垄断性行业相较于竞争性行业对外部市场的反应更不敏感,而民营企业和外资企业比国有企业的市场敏感度更高。第三,辖区自身经济总量和市场经济的规模,这个因素决定了辖区企业在多大程度上可以屏蔽外部市场竞争而“自成体系”,在多大程度上是外部市场(如价格)的接受者,而不是操纵者。

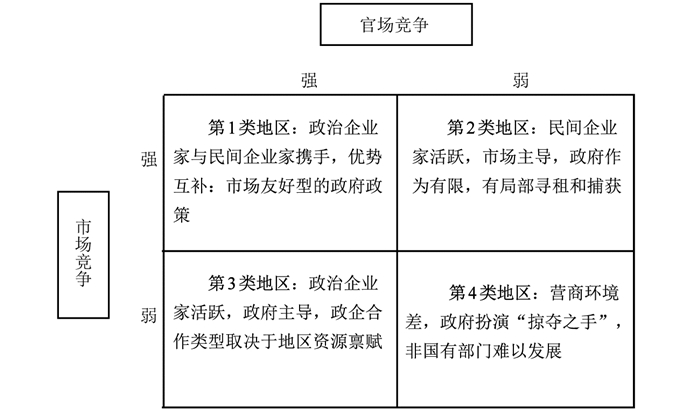

如果官场竞争与市场竞争的诸多差异集中在一个特定辖区,就会因产生相互作用而形态各异,成为我们理解不同辖区之间官员行为与经济发展绩效多样性演化的重要线索。如果我们根据地方官员对辖区经济发展的敏感程度(主要由晋升激励、仕途前景以及晋升与辖区经济绩效挂钩的程度共同决定)将官场竞争的激烈程度区分为强和弱两种情形,同时根据辖区企业对外部市场竞争的敏感度将市场竞争区分为强和弱两种情形,然后看官场竞争与市场竞争的不同维度下辖区政企合作和经济发展的内生特征,由此可将政企合作区分为四种类型,如图 2所示。

|

图 2 官场竞争与市场竞争四种组合下的政企关系 |

图 2左上角对应的是“官场+市场”的强强组合,这一类辖区(本文称之为第1类地区)市场经济的基础较好,民营企业所占比重高,或者经济以外向型为主,民间企业家活跃;与此同时,地方官员的晋升与辖区经济发展绩效密切挂钩,官员有充分的激励来推动地区经济发展。在这种竞争格局下,地方官的竞争策略很可能是采取市场友好型的政策思路,为企业和产业发展提供更好的基础设施、高效的服务和良性的市场监管环境,促进产业集聚和升级换代;政企关系更多地体现为一种良性互动关系。例如,浙江义乌素有小商品贸易的传统,历届地方政府积极为小商品市场提供良好的政策环境和硬件条件,建立商品交易城,征收较低的管理费,建立商铺的商誉评级,打击假冒伪劣行为,使义乌成为全球最大的小商品交易城。同时,义乌日益融入国际市场也制约了地方官员的“乱作为”和任性空间。13类似的例子还有全国著名的台商聚集地江苏昆山。这也进一步说明,通过影响辖区企业和产业的市场业绩,市场竞争不仅影响着官场竞争的结果,还反过来决定官员参与官场竞争的方式和策略以及政企合作的良性程度。也就是说,一个地区的市场发育程度和经济发展阶段会影响地方官员参与官场竞争的策略。

图 2的右下角对应的是“官场+市场”的弱弱组合。这一类组合对应的地区(第4类地区)具有两个特征:一方面,国有企业或者资源垄断性行业占主导,企业对市场竞争缺乏敏感度;另一方面,官场竞争的规则扭曲,官员大多是靠人脉或金钱而非经济发展绩效获得晋升,发展经济的内在动力不足。两者结合的结果很可能是民营企业和外资企业因营商环境欠佳而难以发展,地方官员扮演“掠夺之手”,地区经济增长缺乏持续动力。

可以想见,“官场+市场”的上述两类组合使这些相关地区在长期经济增长上会出现系统而显著的差异和分化。

图 2左下角和右上角所呈现的两种组合则对应更为复杂的情况。一种组合是官场竞争弱,但是市场竞争强。这一类地区(第2类地区)市场经济较为发达,民间企业家活跃,地方官员的晋升激励弱(或者对经济发展的兴趣不大),地方政府发挥的作用有限。这种组合下地区经济发展在市场经济的驱动下也会表现不错,但政企合作中寻租和官员被商人利益捕获的概率较高。

最复杂也最有趣的是官场竞争强、市场竞争弱的组合,即第3类地区。地方官员有非常强的发展经济的驱动力,但地区经济基础相对薄弱,有可能是国有企业或资源垄断性行业占主导,也可能是国有经济和民营经济都比较薄弱,由此引发的政企合作就会出现较大的差异,具体取决于该地区的资源禀赋和制度环境。如果是前者,为了在短时间内做大地方经济,地方官的发展策略可能就是依靠银行融资进一步发展国有企业,通过国有企业的投资和数量扩张实现经济增长。如果是后者,地方官员为了在经济竞争中有所表现,则有可能热衷于搞政绩工程、做表面文章,甚至通过数据造假谋求政绩。但是不排除还有一种情况,即地方官员体现出强烈的政治企业家精神,在政府主导下,与辖区企业通力合作(或“筑巢引凤”、吸引外来企业),捕捉市场机会,打造具备竞争潜力的特色产业。观察中国各地的经济发展,最有趣的现象不是“富者愈富、穷者愈穷”的“马太效应”(如图 2第1类和第4类地区),而是“逆马太效应”:众多平凡地区(包括一些落后地区)实现了不平凡的经济赶超,在最不可能出现奇迹的地方上演了传奇故事。这正是“官场+市场”模式的魅力所在:官场竞争和市场竞争同时催生政治企业家精神和民间企业家精神,这为一些经济发展起始条件落后的地区创造了异军突起、弯道超车、跳出“低水平陷阱”的机遇。即使像第3类地区,只要政治企业家和民间企业家携手合作,就有可能摸索和打造出支持地方经济发展的特色产业。前文提及的“沙县小吃”、潜江小龙虾养殖和加工、贺兰山东麓葡萄酒产区、寿光大棚蔬菜基地、沙河平板玻璃基地和南康家具产业基地的崛起都是这方面的例证。

图 2传递的一个重要信息是,地区经济发展取决于政治企业家与民间企业家的匹配和相遇情况。中国各地区从来不缺乏具有创新和冒险精神的民间企业家,然而,给定中国的政经结构和各地经济发展条件的差异,单靠民间企业家精神不足以迅速推动一个地区的产业集聚和经济发展。但是,如果能够借助地方政府的政策东风,民间企业家的“星星之火”就“可以燎原”。特别是对一些发展条件并不优越的地区来说,关键是民间企业家的星星之火何时遇上顺势而为、善于做加法的政治企业家。在激烈的官场竞争之下,各地经常涌现有抱负和智慧的政治企业家,他们热衷于寻找足以撬动地区经济发展的契机和支点,这使得政治企业家与民间企业家的相遇并不像“奇遇”“偶遇”那样困难。我们无法保证两者在某一特定地区的特定时期相遇,但给定中国2 800多个县、330多个地级市,在足够长的时间内(若干届领导轮换),两者相遇在全国层面上就会是一个大概率事件。一些地区政企合作和产业政策的失败不代表“官场+市场”模式的失败,因为产业试错本身就会有一定的失败概率,判断“官场+市场”模式是否成功主要看全国大多数地区是否实现了经济的快速增长,尤其是一些相对落后的地区是否在政企合作下实现了经济赶超。更重要的是,在官场竞争围绕经济绩效进行评估的逻辑之下,任何一个相对落后地区的经济崛起都会产生“示范效应”和“鲶鱼效应”,吸引其他相关地区学习模仿,同时面临更大的发展压力。前文列举的那些平凡地区创造的不平凡的发展绩效都是在这样的逻辑下发生的故事。

综合上述理论,本文认为,中国经济增长最成功的地区不一定是自然资源最丰富的地区或者发展基础、区位条件最有利的地区,而是“官场竞争”与“市场竞争”结合最完美、政治企业家与民间企业家匹配最成功的地区。经济发展最容易失败的地区也不一定是自然条件最恶劣或者经济发展基础最薄弱的地区,而是“官场+市场”双重激励和约束最薄弱的地区。14可以想见,如果某一地区国有企业和资源型行业占主导,同时官场上又弥漫着“人脉关系”“跑官买官”和“数据造假”的氛围,也许依靠特殊的宏观经济环境和大规模银行贷款可以获得一时之发展,但最终将陷于经济衰败。这正是东北地区“经济沦陷”现象的制度根源。15当然还有不少地区介于这些最成功与最失败的地区之间,“官场竞争”与“市场竞争”呈现各种不同的组合特征,政企合作与经济发展的不确定性较大,但这些地区也是充满机会与挑战、容易创造经济赶超奇迹的地区。

中国在经济增长方面的成就举世瞩目,但与此同时在政府的公共服务领域,如环境保护、医疗、教育、社会保障、市场监管(如食品安全)等方面却问题多多,引发社会各界普遍的抱怨和责难。“官场+市场”理论对此又如何解释呢?“官场+市场”模式有其发挥作用的边界,一系列公共服务领域的各类问题正好反映了这些边界条件的存在。长期以来,环境保护、医疗、教育、社会保障、市场监管等维度在官员政绩考核中属于“软指标”,其权重与经济发展等“硬指标”比较起来则相形见绌。也就是说,在这些公共服务领域,“官场竞争”基本上不发挥作用,更多的是一种底线控制。另外,这些公共服务在中国属于层层分包的地方事务(周黎安, 2014, 2017),从提供者和受众两方面看都具有很强的“属地化”特征,如医疗保险在县级层面统筹、基础教育和高考与户籍挂钩导致医疗和教育市场的地方割据,缺乏跨地区竞争,“官场+市场”模式中的“市场竞争”作用被严重抑制。因此,我们可以说,公共服务领域出现严重的“政府失灵”问题,首先是因为这些领域是在“官场+市场”模式的作用边界之外;其次,给定地方政府的资源和注意力是有限的,“官场+市场”在经济发展领域的激励效应与成功表现又严重“挤出”了地方政府在公共服务领域的投入。

“官场+市场”模式不仅对地方政府的公共服务产生了“挤出效应”,而且对中国经济增长的模式也产生了一定程度的消极影响。本文在前面讨论了“官场竞争”的零和性质对地区合作和经济一体化的阻碍,除此之外,官场竞争之下地方官员的激励和行为因任期的约束而呈现“短期化”的趋向。相比之下,在市场中竞争的企业家没有任期约束,其战略规划更可能反映企业长期发展的预期和利益。地方官员的一个任期通常是5年,但因为任内流动较为频繁,市县级主政官员的任期一般是3年左右,省级主政官员的任期是4年左右。通常来说,官员主要关心任期内的政绩,超出任期的政绩一般不会予以太多关注,这意味着官场竞争有可能促生地方官员的短期化行为。16过去二十年地方政府债务的大规模累积明显反映出地方官员的短期化行为。

通过上述讨论可以看出,官场竞争与市场竞争虽然都是某种竞争机制,但显然遵循不同的竞争规则和逻辑,两者相互纠缠可能带来一系列复杂而微妙的影响。官场竞争与市场竞争不是简单的互补关系,在一定条件下,官场竞争的运行逻辑可能会扰乱市场竞争的商业逻辑,“挤出”政府的公共服务职能(如教育、医疗、市场监管等),进而带来一系列负面的后果。事实上,过去四十年伴随着中国经济增长而来的各种问题,诸如粗放的增长方式、环境污染、地方债高企、公共服务供给不足等,都直接或间接与“官场+市场”模式有关。“官场+市场”的作用及其边界可以内在一致地解释中国过去高速增长的经济奇迹以及与之相伴随的各种“政府失灵”问题。

归结起来,“官场+市场”不是一个完美的增长模式,它有长处,也有短板和不足;作为一种增长机制,它不一定保证创造最好的结果,但在总体上可以避免最坏的结果。任何一种现实可行的增长机制,其有效性必然依作用领域的性质、范围、经济发展阶段而转移,关键要看这种增长机制善于解决哪些关键问题,以多大代价解决,适用于哪个领域和哪些经济发展阶段,相比于起点类似的国家其增长绩效如何。

“官场+市场”理论不仅解析了中国特色的市场经济与增长机制,揭示了政府内部官场竞争的游戏规则与中国经济的市场化进程之间的深刻联系和作用途径,同时还赋予我们深入研究中国式政府与市场互动、解析地区间政企合作和经济发展差异的独特视角和方法。现代科学(包括社会科学)发展的共识是任何一种科学意义上的理论最终必须可证伪,可诉诸经验和数据的检验。“官场+市场”理论为我们研究中国地区层面的官员行为、经济发展以及地区差异提供了一个重要的分析工具和研究视角,其最大的特点在于官场竞争与市场竞争的双重约束的强弱之分以及作用边界在相当程度上是可以清晰识别和量化测度的,这使得“官场+市场”理论的解释力和有效性在根本上可诉诸实证检验。17

四、行政发包制对“官场+市场”模式的影响以更广阔的视角来看,中国的“官场+市场”模式嵌入在从中央到地方的层层行政发包体制之中(周黎安, 2014, 2017)。中央政府负责制定经济和社会发展的路线方针和规划纲要,具体落实则交给各级地方政府,后者拥有较大的自由裁量权。地方政府所承包的事务极其广泛,可谓无所不包,从经济建设、环境治理、市场监管、医疗教育、社会保障到司法、维稳治安、扶贫救济;“上面千条线,下面一根针”,基层政府尤其要担负更大的承包责任。中央与地方的关系是“条块结合,以块为主”,各级地方政府在其辖区范围内具有综合治理权。即使在计划经济时期,地方政府与地方工业在中国经济中也扮演着非常重要的角色,与苏联高度集中的计划体制形成鲜明对比(Qian and Xu, 1993)。

中国以属地为基础的行政发包体制与“官场+市场”模式有何内在关联?进一步来讲,行政发包制对“官场+市场”模式在中国增长故事中的作用施加了何种特殊影响?受篇幅所限,18本文主要强调以下几点:

第一,行政发包制决定了各级地方政府在中国行政、经济与社会事务中的独特重要性。计划经济时期已经形成的M型经济结构在改革开放时期随着“行政性分权”、财政包干等一系列改革而进一步加强。各级地方政府以经济发展为中心任务,采取“公司化”运作方式,行政和社会事务的发包体制赋予了地方政府治理地方事务的充分权力。在这样的体制背景下,相对独立的地区经济使各地的经济绩效具有可比性,基于经济增长的“官场竞争”顺理成章。地方政府在中国行政与经济运行中的极端重要性增强了“官场+市场”模式对于中国的意义和价值。

第二,行政发包制加上计划经济时期遗留下来的M型经济结构赋予了地方政府重要的行政资源、政策空间与地方工业基础。官场竞争是同级地方承包人之间的竞争,地方承包人被赋予较为充分的行政权力、经济资源和行动空间(包括“绕道走”的空间),同时又被赋予官场竞争的强激励,这两者相互支持,相互增强,呈现为一种互补关系。纵向的“行政发包”与横向的“晋升竞争”构成了中国独具特色的政府治理模式。不仅如此,各层级的地方承包人、同一官场之中的属地承包人在发展战略、发展路径与政策实施上均拥有较大的独立性和自主性,由此决定了中国各地区之间政企合作与经济发展模式的高度灵活性和多样性。

第三,属地层层发包体制也使得“全能型”的地方政府与市场、企业、社会的边界模糊不清。地方政府对于辖区的企业和产业具有天然的影响力和控制力,政企之间的关系“剪不断,理还乱”。由地方政府控制的财政资金、土地批租、行政审批、市场监管(如环评、产品质量、安全生产)、司法公安和税收稽查,对民营企业和外资企业具有“合法伤害”潜力,可能成为潜在的“掠夺之手”(如企业经常抱怨的“吃、拿、卡、要”),但也可以变成企业的“帮助之手”,形成良性的政企合作关系。“全能型”的地方政府与强调经济发展绩效的官员考核体系相结合也决定了地方官员对其工作重心必然有所权衡与取舍,压倒一切的经济发展任务对地方政府的其他公共服务职能产生严重的“挤出效应”。

需要指出的是,行政发包制对于地方政府追求经济增长具有内在的推动力,从而使“官场+市场”模式在中国经济与政府治理转型的压力下具有强大的惯性和韧性。行政发包制之下,上级政府发包合约的不完备性,尤其是“上级请客,下级买单”,要求作为承包人的下级政府必须保持预算和财政的灵活性,财政预算的“分成制”“包干制”以及地方经费自筹体系(如预算外财政、土地财政、地方投融资平台)是保证这种灵活性的重要制度安排。经济增长和财税收入增长都有助于增加地方政府预算内分成所得的财税收入和预算外的土地出让收入。近年来国家逐步取消预算外体制,禁止设立投融资平台公司,地方债融资也受到省级政府的审批和限制,在行政发包体制未发生根本改变的情况下(如“上级请客,下级买单”的情形仍然存在),这些变化其实都进一步强化了地方政府发展经济、增加财税收入的必要性。未来所有公共服务领域的改革,如医疗、教育、社会保障,仍然主要靠地方政府融资解决。中央政府的转移支付未来会不断增加,但无法取代地方政府筹集财政收入的主要任务。这表明即使在淡化GDP考核的大背景下,地方政府对招商引资和发展经济的倚重短时期内难以改变。

五、回应林毅夫、张维迎关于产业政策的争论最近林毅夫和张维迎两位教授关于产业政策的争论在媒体和学界引起了广泛关注。19林毅夫认为,经济发展过程中存在市场失灵问题(如外部性问题和协调失败),尤其在发展中国家,市场交易费用比较高;如果政府根据国家(或地区)的要素禀赋结构制定可以发挥本国(或本地区)比较优势的产业政策,提供软硬件基础设施,发挥“有为政府”的作用,则可以实现技术创新和产业升级,推动经济更快地发展。林毅夫也强调有效市场的作用,因为它可以有效决定要素的相对价格,形成潜在的比较优势。张维迎则认为,政府不可能比市场聪明,也缺乏适当的激励(比如容易被寻租),而市场可以通过分散化的试错学习、多样性的自主演化实现资源的有效配置,其中企业家具有创新和克服市场缺陷的重要功能,因此政府只需提供最低限度的公共职能,任何产业政策注定要失败。

在笔者看来,两位教授的理论观点与主流经济学的“政府与市场关系”的范式相比均存在差别,如林毅夫强调基于要素禀赋结构和比较优势的产业政策,张维迎强调奥地利学派意义上的市场试错、多样性演化以及企业家精神,但总体来看仍然没有脱离传统的政府与市场二分的概念谱系和政策指向,也没有区分国家层面和地区层面的政府行为。两位学者的观点在各自给定的假设(包括隐含假设)下都有其道理,但是当我们从理论真空回到布满灰尘和噪音的现实世界里,回到中国地区层面经济发展的历史与现实,特别是近三十年来中国产业政策具体而丰富的实践中,则可以发现两位教授的观点均存在缺陷和不足。

两位教授的理论观点都对现实世界中的政府角色做了“不现实”的假定:林毅夫假设政府高尚无私且“先知先觉”,张维迎假定政府实现了最低限度的公共职能之后就可以“顺从安静”地走开,让市场(企业家)自己试错演化。事实上,无论是林毅夫假设的“有为政府”,还是张维迎假设的“有限政府”,都不是从天上掉下来的,都需要在一国(或地区)特定的制度条件下通过特定的激励、约束和信息反馈机制内生形成。本文认为,这些内生机制与条件决定了一个国家(或地区)政府与市场关系(政企关系)的最终性质及其影响,应该予以最大限度的关注,而两位教授恰恰都回避了,使得这场广为关注的争论最终变成了抽象的概念之争,与现实失去了关联。

本文将结合过去三十年中国地区层面经济增长和产业政策的具体实践,20对两位教授争论的有效性和现实相关性进行简要评价。如前所述,中国的现实是,给定“官场+市场”双重竞争机制,辖区内的地方官员与当地企业密切合作,共同探索和推动本地有特色、有优势的产业发展。一旦产业定位清晰,政府就会为特色产业的发展提供必要的公共服务、优惠政策和基础设施,扶持和推动辖区企业和产业参与全国市场的竞争。在此过程中,借助市场竞争的信息反馈机制,地方政府与地方企业一同试错学习,优势互补,根据市场状况和竞争形势及时做出政策调整。这里有林毅夫强调的“有为政府”和“有形之手”,但不是依靠外生机制引入的,而是依靠了官场竞争的晋升激励以及外部市场竞争的最终考验、约束和信息反馈,这正是林毅夫的理论所没有涉及的。如果没有上述双重竞争机制,我们所期待的“有为政府”就可能变成“任性政府”,“有形之手”就可能变成“闲不住的手”和“掠夺之手”。

“官场+市场”模式不仅不需要关于“有为政府”的假设,也不需要假设地区存在可识别的、适合本地区要素禀赋结构的比较优势,更不需要假设地方政府能够找到可以发挥地区比较优势的特色产业。林毅夫认为,一些国家经济发展的成功是因为这些国家的政府基于国家要素禀赋结构制定了适合其比较优势的产业政策,而另一些国家经济发展的失败是因为政府的产业政策没有顺应其比较优势,甚至对已经失去比较优势的产业予以保护。在笔者看来,这些理论判断不具有可证伪性,因为在事前识别一个地区的比较优势几乎是不可能的。21与此相对,我们假定地方官员与地方企业在一起“盲人摸象”,试错学习,通过市场竞争的反馈结果逐步识别出本地区具有竞争力的产业,然后巩固提高,与时俱进。因此,“好”的产业政策不是地方政府设计出来的,也不是专家学者坐在办公室、研讨室想出来的,是地方官员与地方企业不断学习试错、共同探索出来的,是通过市场竞争检验出来的。因此,本文反复强调,在官场竞争与市场竞争的相互作用下,更大范围的市场化提升了辖区内政府干预的有效性,外部的“有效市场”促成了辖区内的“有为政府”。这一理论视角不仅强调激励约束,还强调了地方信息和及时反馈,因此在机制上严格区别于林毅夫所强调的“有效市场”与“有为政府”的关系。

辖区作为一个政企联盟的整体置身于外部市场竞争(包括全球市场)的“汪洋大海”之中。这里也有张维迎所强调的市场竞争力量,如不同辖区政企联盟之间激烈的市场竞争、产业试错、地方性信息与反馈、多样性演化过程以及政治企业家精神与民间企业家精神。在这个探索和试错的过程中,政府与企业分工合作、优势互补:政府提供其可以提供的资源和政策,如土地、基础设施、优惠政策、技术培训、研发支持等;企业提供其擅长的产品设计、生产管理、技术研发、营销和品牌等。在面对外部市场竞争的情况下,地方官员和地方企业作为团队进行合作。这里不存在张维迎所强调的政府不如市场聪明的权衡与抉择,而是“三个臭皮匠,赛过诸葛亮”的政企优势互补(何况是一个地区的政治精英与经济精英优势互补、共同试错学习)。这里不是靠“劝说”地方政府“顺从安静”地走开(这在中国几千年的官僚传统下是多么艰巨的任务),而是让地方官员成为利益相关方和受益者;不是靠地方官员的高尚品格去保证政企间的真诚合作,而是依靠“官场竞争”与“市场竞争”的双重激励和约束机制。地方政府和企业在市场竞争的大潮中探索、试错和学习,最终接受市场的检验。外部市场竞争提供了规范和约束地方政府行为的“底线”,地方官员作为市场竞争规则和参数的接受者,其寻租及干扰市场运转的动机和能力会受到极大限制。

最后,我们用一个比喻来说明林毅夫、张维迎的争论以及本文的观点。我们把各国(或各地区)的经济发展比喻成群马奔腾,各地寻求快速的经济增长如同寻找飞速奔跑的骏马。林毅夫所主张的“有为政府”制定适合地区比较优势的产业政策如同“伯乐相马”,政府就是“伯乐”,在地区要素禀赋上具有比较优势的产业就是“千里马”,因而跑得最快。林毅夫认为政府就是伯乐,可以成功找到其所需的千里马。张维迎的观点则强调,最重要的是让马自由奔跑,牧马人(政府)在提供一些基本服务之后就可以“袖手旁观”。

林毅夫的观点依赖于三个关键假设:第一,政府是伯乐;第二,千里马存在且可识别;第三,伯乐会认真甄别且最终找到千里马。张维迎对林毅夫的质疑是,谁能保证政府就是伯乐呢?政府成为伯乐,从形形色色的马群里识别千里马所需的天赋、技能和勤勉精神从何而来?千里马一定存在吗?这些问题确实是林毅夫的新结构主义理论最大的软肋。在笔者看来,张维迎类似于“让马自由奔跑”的观点在现实中同样面临巨大的挑战。首先,为了让马跑得更快,牧马人可以发挥许多积极作用;其次(也是更关键的问题),没有合适的激励,牧马人不一定会“安分守己”,恪守“牧马人”的职责,可能“偷工减料”,甚至杀马自肥。

在上述情境下,本文的“官场+市场”理论强调的是“赛马机制”,其中牧马人与赛马共同参与比赛、利益捆绑,马跑得快,牧马人也会得到奖赏。只要有公平的赛马机制,牧马人会尽其所能寻找千里马,至少是好马,以增大比赛获胜的概率;而比赛本身也一定会决出跑在(最)前面的骏马。在赛马机制里,我们无需假设牧马人是伯乐或千里马一定存在,也不用担心牧马人扮演“掠夺之手”,更不需要伯乐勤勉尽职之类的苛刻假设。事实上,只要赛马机制中的激励足够有效,它会鼓励牧马人通过学习摸索尽可能成为伯乐,积极主动寻找千里马,尽心尽责为赛马提供各项服务。

林毅夫与张维迎关于产业政策的争论围绕着产业政策存废而展开。本文在前面的讨论表明,中国“官场+市场”的发展模式其实已经包含了两位教授强调的关键元素:地方官员如同林毅夫所倡导的“有为政府”那样,积极选择适合本地区要素禀赋的产业政策,投入基础设施,促进产业集聚,克服协调失败;与此同时,辖区的政企合作和产业选择也有张维迎所主张的市场试错、学习和创造性毁灭。最重要的是,中国“官场+市场”的发展模式还提供了林张之争未涉及的关键因素:政企合作所需的政治激励(利益兼容)、外部市场约束、信息反馈机制。在这个意义上,改革开放以来中国所开创的经济增长模式与产业政策的丰富实践已经远远超越了林张之争,既融合了两者所强调的因素,又超出两者的理论想象,给出了更为现实、更为有效的解决方案。

六、国际比较视野下的中国“官场+市场”模式长期以来,经济学、政治学和社会学关于政府与市场在经济发展过程中的作用的研究积累了无数文献。“官场+市场”理论作为一种新的分析框架如何与这些已有的文献对话,如何定位其理论贡献?其能否被推广到中国之外的其他制度环境?下面本文试图回答这些问题。

“官场+市场”理论通过区分国家层面和地区层面的政府与市场关系重新诠释了中国式的政府与市场关系、政企合作的特征及其影响。本文在前面曾经强调过,从国家层面来看,中国政府与市场关系的特征并不容易明确界定,但在地区层面上却清晰可辨。如果仅从国家层面比较中国与其他国家(如东亚国家)发展模式的异同,我们将很容易陷入谬误。比如中国中央政府定期推出的经济发展规划(如五年规划)和产业政策与日本、韩国的政府与市场的作用模式有诸多相似之处。学术界曾经提出过类似“日本股份公司”“韩国股份公司”“发展型国家”等概念来描述日本、韩国的中央政府与大企业之间的关系。考虑到国家发改委、国资委与央企之间的密切关系,且中国也像日韩一样在国家层面出台产业政策,支持企业的“出口导向”战略,人们很容易把中国的发展模式归入“东亚模式”的范畴。

从“官场+市场”的理论视角出发,我们显然不同意这种类比,因为上述说法只看到了中国的发展模式与日本、韩国在国家层面的某些相似之处,而忽略了两者的核心区别。各级地方政府在中国政府治理体制和经济发展过程中发挥了极其独特且重要的作用,除央企之外所有的国内企业都在地方政府的管辖范围之内,外资企业、合资企业也多少受到地方政府的影响。无论从产值还是人员规模来说,地方企业的总和相比央企还是重要得多,因此,如何描述地方政府与地方企业的关系就成为最关键的部分。

戴慕珍(Oi, 1995, 1996)基于中国乡村工业崛起过程中地方政府与乡镇企业的紧密关系,提出了“地方政府社团主义”(Local State Corporatism)的概念。戴慕珍认为,考虑到乡村工业的发展,可以把县级政府看作公司的总部,各乡镇是区域性分公司和相对独立的“利润中心”,乡镇企业就是分公司之下的实体企业。在这样一个经济管理结构之中,党委是权力中心。与之类似,魏昂德(Walder,1995)将中国各级地方政府作为工业公司来理解,强调其所具有的公司的性质和特征,同时也指出了地方政府与下属企业之间的紧密联系。车嘉华和钱颖一(Che and Qian, 1998)提出,要理解乡镇企业的特性必须站在乡镇社区的角度,将乡镇政府视为公司总部,乡镇企业视为分公司。

上述研究均指向东亚国家或者中国政府与企业的密切合作关系,不论是聚焦于国家层面还是一国之内的地区层面,但是没有触及不同辖区政企联盟之间的市场竞争关系、官员之间的官场竞争关系以及两者的互动机制。从“官场+市场”理论出发,对中国政府与市场关系更准确的描述应该是“竞争性地方股份公司”模式。这个概念描述既包含了不同辖区企业之间的竞争,也包含了不同辖区地方官员之间的竞争,以及同一辖区内地方政府与企业之间紧密的战略联盟关系。当然,在这些地区层面关系的背后还存在着一个维持官场竞争和市场竞争规则与秩序的中央政府。本文关于“竞争性地方股份公司”的概括与戴慕珍、车嘉华和钱颖一的理论概括有一定的关联,都强调了地方政府与辖区企业(包括民营企业和外资企业)的战略联盟关系,但本文还强调不同辖区的地方官员之间、企业之间分别在官场和市场中的竞争关系,以及上述两个市场的内在关联。更重要的是,辖区政企联盟关系的性质和效果在本文的分析框架中是内生决定的,取决于官场竞争、市场竞争的具体特征以及两者的互动。

用“竞争性地方股份公司”来概括中国经济发展的模式,我们既可以看到中国与日韩“国家股份公司”模式之间的相似性,如政府与企业的紧密关系,积极的产业政策,贷款、财政补贴等政策工具的广泛运用等,同时也可以看到两种模式之间的重要区别。首先,国家股份公司模式更容易由中央政府统一推出产业政策及配套的政策工具,也更容易在全国层面形成巨型企业和寡头性的市场结构。日本的三菱、三井、松下、东芝,韩国的三星、LG,均形成了政治家与财阀家族之间的紧密关系、巨型企业在国内市场的寡头垄断地位以及在海外市场的高度竞争力。这种政治家与财阀之间的紧密关系也使得寻租和腐败不可避免。

在中国“竞争性地方股份公司”的模式之下,国家层面的产业政策在地区层面呈现显著的多样性和差异化,各具特色的产业政策和发展重点是地方政府之间经济竞争的重要内容。产业政策在地区层面的分散化试验和多样性演化降低了国家层面系统犯错的风险;而不同地区间的激烈竞争也为各地区产业政策的工具选择、政策执行、学习纠错注入了更多市场竞争的因素,比如政策和实施机制的创新,产业政策更多利用经济手段,地区间官员相互学习借鉴以及先进经验和技术的迅速扩散等。当然,中国模式的独特因素——官场竞争及其零和性质——可能会引致地区间政策协调失败、产业趋同、企业过度进入和资源浪费。“竞争性地方股份公司”模式虽然也可能造成寻租和腐败,但给定辖区地方政府的有限资源、注定分散化的市场结构及激烈竞争,寻租和腐败的规模及负面影响也会被限制在一定范围内。

“官场+市场”理论强调的是如何为政府官员与企业的有效合作提供内部的政治激励、外部的市场约束以及地方化的分散信息和结果反馈,这有助于我们重新认识经济发展过程中政府与市场的关系以及政企互动背后的机制条件。从经济竞争角度来看,“官场+市场”模式相当于把中国各个辖区的经济变成了众多的“小国经济”,国家经济是“小国经济”的联盟。22联盟内“小国经济”相互开放市场、相互竞争,联盟又同时对外开放,被整合到一个更大的“国际市场”中。每个“小国”都是国家市场相关规则和参数(如价格和竞争程度)的接受者。“小国”政府为促进其企业和产业的“国际”竞争力或者最大化其税收收入而制定各种政策。如果只就“小国经济”与大联盟之间的市场竞争关系以及“小国”政府推行相关产业政策实现其政治目标而言,这个“小国经济”模型也是美国财政联邦主义(Oates,1972;Weingast,1995)以及“中国特色的财政联邦主义”(Montinola, et al., 1995;Qian and Weingast, 1997;Jin, et al., 2005)共有的特征,欧盟内部各成员国也具有这个“小国经济”模型的某些重要特征,如欧盟内的统一市场、统一货币、独立的财政政策以及各国的产业政策竞争。

“官场+市场”模式与美国财政联邦主义、中国特色的财政联邦主义以及欧盟内部的统一市场模式的根本区别在于,该模式与其他模式在政治经济学方面存在显著差异。这里的差异包括以下三个方面(周黎安, 2007, 2017)。第一,“小国”政府首脑由众多分散的委托人(选民)投票决定,抑或由单一的委托人(中央政府或上级政府)考核任命。中国是后者,实行典型的多层级政治锦标赛,委托人和众多代理人之间是上下级关系;而西方国家是前者,各级地方政府的政治家均由民选产生,相互独立。第二,“小国”政府首脑的政治命运与“小国”经济绩效表现之间关联的密切程度。在中国,地方官员的晋升直接与辖区经济发展绩效挂钩,上级政府作为单一的考核方根据相对绩效评估决定竞争的胜负;而在西方国家,给定选民的多样性偏好和选举过程的复杂性,政治家的执政政策与选举结果之间的关系可能是极其复杂而模糊的,通常的关联渠道是地方政府对地方税收感兴趣,地方政府之间的经济竞争主要围绕着税收竞争而展开。相比之下,中国地方官员以经济发展为核心的晋升竞争涵盖的范围更为广泛(如辖区GDP、财政收入、产业升级等),也更为激烈,甚至会引发不同层级的地方政府之间的策略互动与放大效应(如前述的“层层加码”现象)。第三,“小国政府”对“小国经济”的干预能力及政策实施空间。西方国家的地方政府是有限政府,其所能采用的经济政策和竞争手段非常有限,而中国的地方政府是全能型的强势政府,如何为强势政府提供正确合适的激励极为关键。

本文强调了中国“官场+市场”模式与其他类似的“小国经济”竞争模型的重要区别,但“官场+市场”理论所蕴含的核心分析要素——内部政府激励(利益兼容)、外部市场约束及信息反馈机制决定政府与市场的关系和政企关系的良性程度——却具有普遍的推广意义。至于每个国家如何实现三者的结合则取决于其自身的政治传统、历史文化、国民偏好、经济发展阶段等相关因素。例如,如何给予政治家(官员)发展经济的适当激励,是通过选举和国民偏好促使政治家(官员)对经济发展充满兴趣,还是如中国以政治锦标赛的方式实现这一点,显然不同国家有不同的选择和路径。但在任何意义上,国家(或地区)领导人的政治命运与本国(或地区)经济绩效的关联度以及国家(或地区)经济的开放程度都是其中的关键变量,前者与国民偏好、国家文化、政治传统及经济发展阶段有密切关联。我们不认为“官场+市场”模式可以完全被其他国家复制,但其背后所蕴含的理论启示是具有一般意义的。23政府干预政策(如产业政策)以及政企合作的良性程度由政治家的仕途激励、国际市场的竞争环境和本国的经济条件内生决定,一国探索实现政府内部激励、外部市场约束与信息反馈三者结合的机制应该存在多样性和路径依赖的特征。24如日本、韩国、新加坡、中国台湾采取“出口导向”战略,也是让当地的企业和产业以及政府干预政策接受国际市场竞争的检验和约束,有助于促进政企的良性合作,而这些国家和地区领导人的政治命运(或者说统治合法性)也与经济发展紧密联系在一起。25而一些发展中国家采取“进口替代”战略或其他贸易保护主义政策“屏蔽”国际市场竞争,或者一些独裁者的政权地位与本国经济发展关联度不大,或者两者兼而有之,这是这些国家出台糟糕的经济政策的重要影响因素。就此而言,我们提出的“官场+市场”理论在一定条件下可以拓展到国家间的经济竞争,对国家领导人的激励与行为、国家产业政策的内生形成及其效果也有一定的解释力。

七、政企关系中的激励、约束与信息反馈:中国增长故事的理论启示现代经济学关于市场与政府关系的传统范式隐含着一个假定,即已经存在一个正常运行的市场以及与之配套的基本制度条件;在此基础上,给定市场与政府具有不同的优势与缺陷,然后考虑是让市场还是让政府在经济发展中发挥更大的作用。如果认为市场失灵的问题(如协调失败)比较严重,就应该让政府发挥较大的作用以矫正市场失灵。如果认为政府失灵的情形(如寻租腐败、激励不足、扭曲价格信号)比较严重,就应该更多地让市场发挥作用。现代经济学一直是在这样的理论预设下以规范分析的方式进行政府与市场关系的研究和争论(如新古典经济学与凯恩斯主义经济学之争、公共选择学派与凯恩斯学派之争)。如前所述,林毅夫与张维迎关于产业政策的争论也是在这样的假定之下进行的。

近二十年,学界关于经济转型与经济发展的研究推动了经济学对政府与市场关系的重新认识。有一支文献受经济学激励理论的启发强调政府和官员的激励问题。经济学家逐渐认识到,在经济转型和发展过程中,政府不是传统经济学范式所假设的仁慈、中立、万能的代理人,并非必然成为“帮助之手”、纠正“市场失灵”、提供各项政策支持,而是可能成为“掠夺之手”(比如在产权保护不完善的环境下,地方政府可能会歧视甚至掠夺非国有企业),因此,如何为政府提供适当的激励成为促进经济发展的关键因素(Frye and Shleifer, 1997;Aoki, et al., 1997;Qian and Weingast, 1997;Maskin, et al., 2000;Shleifer,1997;Blanchard and Shleifer, 2001;周黎安, 2004, 2007;Li and Zhou, 2005;Xu,2011)。钱颖一(Qian,2003)进一步指出,改革方案和路径的设计必须考虑到利益相关人和权力持有者(power holders)(如地方政府和国有企业)的利益兼容问题,任何一项改革不仅要实现经济效率的增进,还要保证改革过程中所涉及的利益主体尤其是权力主体成为改革的受益者,而不是受损者。笔者将这一支文献的核心观点概括为关键在于如何为政府提供适当的激励,使其“把事做对”。

第二支文献与钱颖一及其合作者所开创的“第二代联邦主义”理论有密切关联(Montinola, et al., 1995;Qian and Weingast, 1997;Qian and Roland, 1998;Jin, et al., 2005)。这支文献不仅强调政府激励,还特别关注地方分权和地区竞争对于提供可置信承诺的重要价值。例如,在地方分权的背景下,跨地区的资本流动和地方政府的财税竞争结合在一起有助于抑制地方政府的“软预算约束”问题。这支文献的核心观点是,除了要保证政府有适当的激励“把事做对”,还要“防止政府做坏事”,而外部的市场竞争约束(如资本的跨地区流动)在这方面扮演着重要角色。类似的想法可以追溯至蒂伯特(Tiebout,1956)的开创性贡献,他认为选民用脚投票(人员的跨地区流动)引发的地方竞争可以保证地方政府不会过度征税,且保证了地方公共产品的有效供给。

第三支文献强调地方分权和分散化的决策可以提升地方信息优势(Hayek,1945;Musgrave,1959;Oates,1972);与此相关,奥地利学派认为市场中存在一个不断试错、学习、适应的自生演化过程,企业家的作用极其重要(Kirzner,1987)。分散化的市场被认为是一个提供地方性信息、进行信息反馈、引导企业做出正确决策的机制。但是也有文献(如Hausmann and Rodrick, 2003)指出,一项技术和产业是否适合一个地区需要企业家去探索,而试错和探索具有信息外溢性(前人的成功可以被后来者免费搭车),因此,自由市场无法保证有充分的企业家参与试验,政府的产业政策(如补贴和贷款担保)对于纠正这一类市场失灵是必要的。在中国地方分权的治理框架下,中央政府可以鼓励局部地区进行政策试验,通过分散化和多样性的试验和地区竞争,摸索和总结经验,同时在中央层面凝聚共识,进一步推动更大范围的体制改革(Qian and Xu, 1993;Qian, et al., 2006;Xu,2011)。地方政府利用信息优势进行分散化和多样性的地区试验,并把有用的信息反馈给中央政府,中央政府在此基础上做出正确的、涉及全国的改革决策。换句话说,分散化的试验带来的信息优势和信息反馈对于保证政府“做对的事”非常重要。

“官场+市场”理论由政治锦标赛理论发展而来,实际上有机融合了上述三支文献分别强调的理论要点(政治激励与利益兼容、26外部市场约束、分散化的信息和反馈),首次将这三者整合成一个统一的理论。与此同时,“官场+市场”理论因明确引入了“官场竞争”与“市场竞争”的“双向嵌入”关系而超越了现有文献,形成了内在一致、可实证检验的分析视角和框架。这里尤其要强调,如何在机制设计上保证政府“做对的事”在现有的关于政府与市场关系以及产业政策的研究中鲜有涉及,却是政企合作面临的最重要的挑战之一。27

首先,“官场+市场”理论极大地拓展了政治锦标赛理论(周黎安, 2004, 2007;Xu,2011)和基于“标尺竞争”的M型理论(Maskin, et al., 2000)。这些研究侧重于中央与地方分权视角下的政治激励及其影响;而“官场+市场”理论将研究视角拓展到政企关系中的外部市场约束和信息反馈机制,28研究官场与市场的双重竞争机制及其互动,因而能够更加系统一致地解释辖区政企关系的不同特征和效率性质、地区官员行为及经济发展的差异。其次,“官场+市场”理论与钱颖一等经济学者(Qian and Weingast, 1997)开创的“中国特色的财政联邦主义”理论也有显著的不同。后者强调地方政府的财税激励和地方政府之间的竞争,29对于理解中国地方政府的内部激励很有意义,但与“官场+市场”理论的区别在于,没有涉及中国多层级政府间的权威关系以及多层级地方官员之间的“官场竞争”。30这样一来,我们所关注的从中央到地方的由各级政府组成的官僚体制的核心特征,由中央政府推动的以经济发展绩效为基础的干部考核体系、多层级地方政府之间的权威关系以及由此形成的各个“官场”之间的结构性关系,地方官员的个体特征、晋升激励和晋升策略对地区经济的影响,官场竞争与市场竞争深刻而复杂的互动关系及其对中国经济运行的影响等问题,均超出了“财政联邦主义”理论的研究视野。钱颖一和罗兰(Qian and Roland, 1998)强调了资本的流动性对于抑制地方政府的软预算约束的重要性。“官场+市场”理论也强调了市场竞争(包括要素市场竞争)对辖区政企合作关系的重要约束,但不认为资本的流动性可以有效抑制软预算约束现象;事实上,官场竞争的零和性质有可能导致地方政府对辖区企业(包括民营企业)的过度补贴(周黎安,2007)。近年来人们关注的地方投融资平台债务高企、僵尸企业大量存在的问题就是软预算约束问题的突出表现。

八、简短的结论本文力图基于中国增长真实发生的故事,聚焦政府与市场、政府与企业在地区层面和国家层面的互动,抛开预设立场、理论成见和固有范式,认真检视其过程、特征及影响,在此基础上构造一个有解释力的新理论。长期以来主流经济学(包括无数相关的政策争论)大多数时候只是抽象地讨论政府与市场应该如何发挥作用,而不区分国家层面和地区层面,这种讨论已经很难取得实质性的学术洞见和政策启发。

本文聚焦于中国地区层面政府与市场(企业)的合作关系及其决定条件。“官场+市场”作为一种分析框架,由政治锦标赛和行政发包制理论延伸而来,超越了传统地方分权理论聚焦于地方政府的视角,深入考察了政府内部官场竞争的结构性特征以及官员的个体特征,建立了从政府层级、官场竞争、官员激励到市场竞争和中国经济的双向映射关系。这为我们理解中国特色的市场经济、区域经济和宏观经济运行的特征,特别是内生性地解释地区层面政企关系和经济发展的差异提供了一个独特的观察和分析视角。“官场+市场”理论的贡献在于揭示了政府与市场的良性互动、政企的有效合作必备的三个条件,即内部的政治激励和利益兼容(“把事做对”)、外部的市场约束(“防止做坏事”)和必要的信息反馈(“做对的事”)。因此,任何一个国家(或地区)的政府与市场的关系能否满足这三个条件成为我们理解其政经互动的性质以及经济发展差异的理论线索。

“官场+市场”理论也蕴含着一些非常重要的政策含义。首先,“官场+市场”模式高度依赖于全国范围内官场竞争和市场竞争的良好秩序和有效规则。任何破坏这些竞争规则和秩序的行为都是对增长机制的破坏;而任何有助于维护和强化这些竞争规则与秩序的举措,包括打击“跑官买官”行为,杜绝干部考核中的“裙带主义”“带病提拔”现象,维护全国统一市场,促进区域经济一体化和全球化,建立全国贯通的基础设施等,都有助于完善和巩固中国的增长机制。类似地,组织部门设计干部人事管理制度的新规则、新内容会产生“一般均衡”的影响,因此必须把地方官员的理性反应、对官场竞争的影响以及对中国经济可能造成的影响考虑进去,从“官场+市场”的视角综合分析问题、评估政策效果。其次,给定中国地区间经济发展条件的不均衡以及发展经济的压力各不相同,中央或上级政府可以利用中国各地“官场竞争”的相对独立性和差异性进行“选择性干预”。根据不同地区的经济发展阶段和要素禀赋实施有区别的官场竞争规则(比如在一些生态环境脆弱的地区以生态保护作为考核目标),而不必上下统一、实施相同的官场竞争规则。最后,中国的产业政策体系应强调国家层面和地区层面的分工协作,避免产业政策自上而下仿效、层层动员推行。国家层面的产业政策应该更多地集中于基础性平台的搭建(如重大技术联合开发和重点项目攻关、产业基础设施和政策环境),同时鼓励各级地方政府在竞争性环境中自主选择、学习试错和创新演化。

注释:

1.尤金和斯坦利斯罗(Yergin and Stanislaw, 1998)详细回顾了第二次世界大战后世界范围内围绕着政府与市场关系的学术争论与国家政策演变的互动过程。

2.本文在第七节详细讨论了“官场+市场”理论与现有文献的关系。

3.从中央到地方的层层行政发包制强化了地方政府对辖区经济社会各方面的掌控力,后面本文会更详细地讨论这一点。

4.更多相关文献可参见张军、周黎安(2008)的研究。

5.虽然本文强调晋升激励是地方官员行为背后的重要驱动力,但并不意味着我们否认政府官员的行为还有其他驱动因素,如事业心、社会荣誉感和奉献精神。经济学家近年来开始关注外在激励与内在激励的关系(Bénabou and Tirole, 2006),关于地方官员的激励结构及其影响也可以参照这些新视角进行拓展。当地方官员感受到为经济绩效竞争的紧张氛围之后,不同辖区的经济绩效排名本身就会在地方官员心目中产生荣誉感或挫败感,进而影响官员的努力程度。追求一个更好的排名、创造让人钦佩的政绩或者留下好的名声,不一定是为了职位晋升,也可能是不少地方官员的内在驱动。正如一些企业家(如乔布斯、比尔·盖茨、任正非)功成名就之后仍然不懈努力的驱动力不再仅仅是个人财富或企业利润的最大化,而是打造一个伟大企业的事业追求。这里最关键的是地区竞争氛围和公平的考核制度的形成,如果官场生态是由人脉关系或跑官买官决定政治晋升,与官员的能力和政绩无关,就不可能让人产生创造政绩的荣誉感和强大动力。这说明由基于相对绩效的晋升规则激发的物质激励(外在驱动力)与追求竞争名次的胜负欲、荣誉感(内在驱动力)存在某种相互依存关系,仅仅依靠内在驱动力或者外在驱动力都不足以解释我们观察到的地方官员的行为。由于官员的内在驱动力难以观察和测度,目前对官员激励和政府治理的研究仍然聚焦于晋升激励和财税激励。

6.如果地方官员的干预是失败的,可能会导致辖区企业的经营业绩恶化,表现为亏损、裁员甚至倒闭,或者地方债规模增加,债务偿还困难。各式各样可以观察到的市场信号综合反映了一个地区企业和产业绩效的变化。

7.相比企业间的市场竞争,官员之间的官场竞争因晋升空间有限和合法利益补偿的困难而更具零和博弈的性质,导致官员之间的相互合作更为困难。如果是两家企业在市场上竞争,只要合作的利润大于单独经营的利润,两家企业就可能合作(如通过联盟、合资或并购的方式),这种竞争属于正和博弈。

8.有研究发现2000~2016年中国从中央到省、市、县五年规划和年度经济增长目标从上到下“层层加码”的经验证据,同时还发现每一级地方政府实际完成的GDP增长率普遍高于其增长目标(周黎安等,2015;Li, et al., 2016)。这些研究表明,正是各级地方官员的晋升竞争导致了增长目标自上而下的“层层加码”过程,而普遍超额完成的GDP增长率至少说明较高的增长目标普遍促成了通过市场竞争实现的更高的实际增长。这些研究揭示了多层级的地方官员的官场竞争如何相互作用,最终传导至各地区的市场竞争结果,为“官场+市场”理论提供了重要的经验证据。周黎安(2017)还描述了其他一些经验证据说明地方官员的晋升激励如何影响辖区的固定资产投资、银行贷款、政府预算周期等经济变量。

9.当我们讨论官场竞争嵌入在市场竞争之中的时候,我们似乎隐含地假定:对于辖区地方官员而言,市场化进程和市场竞争环境是外生给定的,比如由中央层面推动。关于这个假定,笔者进行两点说明:首先,由中央层面推动的许多重要改革(如废除人民公社、价格自由化、吸引外资、建立股票市场、加入WTO、允许农民进城等)确实直接推动了中国市场化的改革进程,使每个辖区的企业面临的市场竞争(包括产品市场和要素市场)进一步加剧;其次,“官场竞争”在改革开放早期也鼓励地方官员以创新形式突破体制束缚、推动中国市场化进程,如乡镇企业的崛起、土地有偿转让的改革、地方国企改制和经营城市,而地方政府支持其辖区企业参与市场竞争也是强化市场竞争环境的重要因素。具体可参见周黎安(2017:4-6)的研究。

10.周黎安(2017:302-304)讲述了20世纪90年代中后期吉利汽车的创始人李书福如何在“缺资金、缺技术、缺牌照”的艰难环境下,以民营企业家的身份挤入到国企与外资垄断、国家高度管制的汽车产业,地方政府的“默许”使其“灰色生存”。在吉利飞速发展的过程中(包括后来并购国际汽车品牌沃尔沃)获得了地方官员(包括浙江省及外省的地方官员)给予的资金和政策的关键性支持。这里的地方官员就是寻觅本地汽车产业发展之道的政治企业家,他们与被同行称为“汽车疯子”的民间企业家李书福实现了真诚合作,成就了中国汽车行业一段最具传奇色彩的政企结缘的故事。类似的故事在中国应该还有很多,任何一家民营企业从小到大的成长历程,如果缺少地方官员的支持和帮助是难以想象的。卡尔等研究者(Cull, et al., 2017)利用中国18个城市2 400个企业的微观数据研究发现,地方政府为本地企业提供的服务包括信息和技术传播、贷款协助等,这些服务提升了企业的效率,这种正向效应对民营企业来说尤为显著。

11.当然,在中国,政企合谋推动了地区的经济增长,但也可能造成环境污染、安全事故等“政府失灵”方面的危害(聂辉华,2013)。这是“官场+市场”模式的弊端所在,本文第三节将详细讨论这个问题。

12.在计划经济时期,毛泽东发动过地区之间、地方官员之间围绕着合作化、人民公社化、大炼钢铁、粮食放卫星的政治锦标赛(周飞舟,2009);为了便于地区间的晋升竞争,毛泽东还多次推动地方分权的改革,使中国的计划经济管理模式显著偏离了苏联模式,推动了地方工业的兴起。但是,当时的政治锦标赛仍然是在计划经济的总体框架之下推动的,可以称之为“官场竞争+计划经济”。官场竞争所激发的地方官员的热情与计划经济产生了致命的冲突,每一次大规模分权都带来了投资规模膨胀、物质短缺和经济混乱。这从另一个侧面说明官场竞争必须嵌入市场经济才可能走上良性的发展轨道。

13.参见甄志宏等学者(2016)的研究。大约同一时期浙江绍兴、东阳等地也试图发展小商品市场,但因为一些政策失误而错失了战略机遇。这说明政企的良性互动、优势互补仍然是重要的,义乌市政府的战略眼光、与时俱进的职能定位和调整、正确的扶持政策发挥了关键性作用。

14.有意思的是,在“官场+市场”模式之下,中国不同地区差异化的行政与经济禀赋条件促使一些企业创新经营模式,专门“承包”地方政府经营城市、招商引资和城镇化的职能。例如华夏幸福基业开创了“产业新城”模式(如为固安县独家开发“固安工业园”),专门寻找紧邻全国中心城市的“经济低洼区”(固安县距离天安门只有50公里),与地方政府合作,负责工业园的土地开发、产业集聚与技术升级。具体参见周黎安(2017:305-306)的研究。

15.关于东北地区近年来经济增长低迷的解释,另外一个重要的维度是资源型城市的转型问题。东北地区有众多资源型城市,例如黑龙江省13个地级市中有7个资源型城市,其中1个石油城市(大庆市)、4个煤炭城市、2个林业城市。中国经济增长放缓的大背景对于传统资源型城市显然具有负面冲击,这似乎是东北地区经济陷于困境的宏观经济因素。然而,“官场+市场”理论可以从一个新的视角解析中国资源型城市的发展与转型问题。资源型城市有两个突出的体制特征:一是在经济管理上它们属于“条块结合部”,受中央或省的条条部门的影响较大,地区之间的“官场竞争”受到严重削弱(李毅,2017);二是资源行业既是垄断性行业又是国有企业占主导的行业,受外部“市场竞争”的影响较小。这说明资源枯竭和经济下行的冲击可能只是中国资源型城市面临的表象问题,更深层次的问题是“官场+市场”双重约束不足的体制障碍。资源型城市的转型不仅是东北地区发展中遇到的问题,也是全国不同地区遇到的普遍问题。据统计,我国每个省份均存在资源型城市,资源型城市约占全国城市总数的18%,涉及总人口1.54亿,个别省份资源型城市数量高达50%以上(国务院振兴东北办课题组,2006)。

16.当然,我们也需要看到,就政治企业家与民间企业家的匹配和相遇来说,官员的任期限制不一定都是坏事,官员定期更替赋予一个辖区更丰富的匹配机遇。另外,官员的任期限制也并非必然带来“人走政息”“现任不理前政”的负面影响。在一定条件下,现任在前任政绩的基础上“锦上添花”(如“曹随萧规”)相较于“另起炉灶”也许是更好的晋升策略。

17.例如,该理论的一个直接推论是,官场竞争与市场竞争存在密切的对应和映射关系:官场竞争的规则、环境的变化或者处于官场竞争中的地方官员的个体特征最终都会“映射”到市场竞争和区域经济增长上,而地区所面临的市场环境的变化也会反映到官场竞争上,影响官员的竞争策略与政府干预方式。从这个视角出发,一些政府内部的干部人事管理制度改革,如引入“退居二线”制度,限制地方党委专职副书记的名额(通常为一人),要求被提拔干部具备地方工作经验,县委书记高配(如享受副厅级待遇)等,按照“官场+市场”的分析逻辑,都会产生广泛且重要的经济影响。周黎安等学者(2013)研究了地方党代会周期与地区资源配置效率之间的关系,建立了官员轮替周期与地区产业配置效率的对应关系。纪志宏等学者(2014)分析了市级领导的年龄与城商行贷款数量与质量的关系,探讨了在“退居二线”的潜规则之下地方官员接近临界年龄对银行贷款数量与质量的影响。

18.关于行政发包制与政治锦标赛的关系,可参见周黎安(2014, 2017)的相关研究。

19. 2016年11月9日林毅夫、张维迎两位教授在北京大学朗润园关于产业政策的现场辩论的文字实录,参见《林毅夫张维迎:产业政策大辩论》,http://www.aisixiang.com/data/102073.html,浏览于2017年12月1日。

20.中国由国家正式制定产业政策大约始于1985年,一般出现在五年规划、年度经济规划中,重要时期中央层面(以国家发改委为主)会制定重大产业指南和政策扶持计划,然后地方层面做出响应,省市县根据自身的具体情况制定相应的产业政策和扶持计划。在这个过程中,各级地方政府享有极大的自主权,从战略产业选择到配套扶持政策,地区间差异很大。

21.给定一个地区的要素禀赋结构,适合该地区要素禀赋、具有市场竞争力的产业在事前意义上显然不是唯一的,而可能是一个产业集合,我们甚至连这个产业集合的最大边界也不可能在事前识别(Hausmann and Rodrick, 2003)。在这种情况下,要严格检验国家(或地区)的产业政策是否符合比较优势原则几乎是不可能的。

22.中国属地化的行政发包体制使每个辖区的政府成为“小而全”且具有综合治理权的承包人,其行政职能、权力范围和独立性更接近于“小国政府”的角色。

23.阿西莫格鲁和罗宾逊(Acemoglu and Robinson, 2012)讨论的经济制度的包容性和政治制度的包容性只是保证政治家激励与市场激励兼容、实现长期经济增长的一种特殊方式,远不具有唯一性。一些成功实现经济赶超的国家和地区(如经济起飞和高速增长阶段的韩国、新加坡以及中国的台湾和香港)就不满足这些条件。

24. 林毅夫(2012)提出的新结构经济学就国家层面产业政策的设计和形成给出了具体的步骤,然而对于领导人制定产业政策的政治激励、外部约束和信息反馈机制却未能予以关注。本文提出的“官场+市场”理论拓展到国家层面可以使政治家制定“合适”的产业政策的政治激励和市场约束内生形成。

25.世界银行(World Bank,1993)的研究在分析东亚国家和地区经济成功的原因时提到了市场化战略与政府推出的“市场友好型”政策的双重作用,但从“官场+市场”的拓展视角来看,“出口导向”战略和融入国际竞争有助于“规范”和约束东亚国家和地区的政府行为,反馈政府干预的效果,使其推出“市场友好型”的产业政策,促成官员与企业的良性互动。

26.中国过去四十年所倚重的“官场+市场”模式在推动改革开放和经济发展方面满足了促进效率增进和利益兼容的双重要求,使掌握着关键的经济资源和行政权力的各级地方官员成为辖区经济发展的受益者和推动者,实现了经济精英和政治精英的密切合作与利益共赢。

27. 林毅夫(2012)、鞠建东等(Ju, et al., 2009)、鞠建东和刘政文(2017)的研究讨论了在市场失灵的情况下政府根据国家或地区要素禀赋的变化调整产业政策、实现产业升级的作用,但他们关注的焦点是“政府应该如何做”的规范分析。豪斯曼和罗德里克(Hausmann and Rodrick, 2003)强调了企业家试验和政府产业政策之间的互补性,但没有涉及如何给予政府适当的激励。本文关注的焦点是实现有效的产业政策和政企合作的机制条件,“官场+市场”模式在何种程度上发挥了这种机制作用。

28.许成钢(Xu,2011)强调了地方政府的分散化政策试验对于中央政府形成全国性改革决策的重要参考价值,但这种信息反馈机制只发生在中央政府与地方政府之间,而与我们所强调的外部市场约束及信息反馈引导和制约辖区政企合作关系存在显著的不同。

29. 张五常(2009)提出的“县际竞争”理论也与这支文献紧密相关,区别在于张五常更强调基层政府之间围绕着土地租税的经济竞争。

30.中国多层级的政府关系区别于西方国家“联邦制”或“单一制”的最大特点是从中央到地方的内部组织属性和上下级权威关系,行政发包制、政治锦标赛以及“官场+市场”理论均是笔者基于这个最重要的区别提出的(周黎安,2017:19-20)。

| [] |

国务院振兴东北办课题组. 2006. 资源开发补偿机制和衰退产业援助机制研究[R]. 内部研究总报告http://www.pkuppi.com/.2006-7-1.

|

| [] |

纪志宏, 周黎安, 王鹏, 赵鹰妍. 2014. 地方官员晋升激励与银行信贷:来自中国地市商业银行的经验证据.

金融研究(1): 1-15.

|

| [] |

鞠建东, 刘政文. 2017. 产业结构调整中的有为地方政府.

经济学报(4): 61-76.

|

| [] |

李毅. 2017. 资源型城市转型研究: "条块结合部"的视角[D]. 北京大学光华管理学院MBA学位论文.

|

| [] |

林毅夫. 2012. 新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架. 北京: 北京大学出版社.

|

| [] |

聂辉华. 2013. 政企合谋与经济增长:反思"中国模式". 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

斯蒂格利茨. 2011. 让全球化造福全球. 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

王贤彬, 董一军. 2017. 社会和谐与官员晋升.

经济学报(2): 37-64.

|

| [] |

吴思. 2003. 潜规则:中国历史中的生存游戏. .

|

| [] |

徐现祥, 王贤彬. 2011. 中国地方官员治理的增长绩效. 北京: 科学出版社.

|

| [] |

张军, 周黎安. 2008. 为增长而竞争:中国增长的政治经济学. 上海: 格致出版社.

|

| [] |

张五常. 2009. 中国的经济制度. 北京: 中信出版社.

|

| [] |

甄志宏, 高柏, 冯秋石. 2016. 政府建构还是市场建构:义乌小商品市场的兴起.

社会科学研究(3): 107-114.

|

| [] |

周飞舟. 2009. 锦标赛体制.

社会学研究(3): 54-77.

|

| [] |

周黎安. 2004. 晋升博弈中政府官员的激励与合作:兼论我国地方保护主义和重复建设长期存在的原因.

经济研究(6): 33-40.

|

| [] |

周黎安. 2007. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究.

经济研究(7): 36-50.

|

| [] |

周黎安. 2014. 行政发包制.

社会, 34(6): 1-38.

|

| [] |

周黎安. 2017. 转型中的地方政府:官员激励与治理(第二版). 上海: 格致出版社.

|

| [] |

周黎安, 李宏彬, 陈烨. 2005. 相对绩效考核:关于中国地方官员晋升的一项经验研究.

经济学报(1): 83-69.

|

| [] |

周黎安, 赵鹰妍, 李力雄. 2013. 资源错配与政治周期.

金融研究(3): 15-29.

|

| [] |

Acemoglu Daron, Simon Johnson, Robinson James A.. 2001. The Colonial Origins of Comparative Development:An Empirical Investigation.

American Economic Review, 91(5): 1369-1401.

DOI:10.1257/aer.91.5.1369

|

| [] |

Acemoglu Daron, Robinson James A.. 2012. Why Nations Fail:The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crow.

|

| [] |

Aghion Philippe, Peter Howitt. 1998. Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Amsden Alice Hoffenberg. 1989. Asia's New Giant:South Korea and Late Industrialization. Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Aoki Masahiko, Kim Hyung-Ki, Masahiro Okuno-Fujiwara. 1997. The Role of Government in East Asian Economic Development:Comparative Institutional Analysis. Oxford: Clarendon Press.

|

| [] |

Bardhan, Pranab and Dilip Mookherjee. 2006. "Decentralization, Corruption and Government Accountability: An Overview. " In International Handbook on the Economics of Corruption, edited by Susan Rose-Ackerman. Northampton: Edward Elgar Publishing: 161-188.

|

| [] |

Bénabou Roland, Tirole Jean. 2006. Incentives and Prosocial Behavior.

American Economic Review, 96(5): 1652-1678.

DOI:10.1257/aer.96.5.1652

|

| [] |

Blanchard Olivier, Andrei Shleifer. 2001. Federalism with and without Political Centralization:China vs.Russia..

IMF Staff Papers, 48: 171-179.

|

| [] |

Che Jiahua, Yingyi Qian. 1998. Institutional Environment, Community Government, and Corporate Governance:Understanding China's Township-Village Enterprises.

Journal of Law, Economics & Organization, 14: 1-23.

|

| [] |

Choi Eun Kyong. 2012. Patronage and Performance:Factors in the Political Mobility of Provincial Leaders in Post-Deng China.

The China Quarterly, 212(4): 965-981.

|

| [] |

Cull Robert, Xu Lixin Colin, Yang Xi, Zhou Li-An, Tian Zhu. 2017. Market Facilitation by Local Government and Firm Efficiency:Evidence from China.

Journal of Corporate Finance, 42: 460-480.

DOI:10.1016/j.jcorpfin.2015.06.002

|

| [] |

Easterly William. 2005. The Elusive Quest for Growth:Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Frye Timothy, Andrei Shleifer. 1997. The Invisible Hand and the Grabbing Hand.

American Economic Review, 87: 354-358.

|

| [] |

Hausmann Ricardo, Dani Rodrik. 2003. Economic Development as Self-discovery.

Journal of Development Economics, 72(2): 603-633.

DOI:10.1016/S0304-3878(03)00124-X

|

| [] |

Hausmann Ricardo, Dani Rodrik. 2006. Doomed to Choose:Industrial Policy as Predicament.

Working Paper, Harvard University.

|

| [] |

Hayek Friedrich August. 1945. The Use of Knowledge in Society.".

The American Economic Review, 35(4): 519-530.

|

| [] |

Jia Ruixue, Masayuki Kudamatsu, David Seim. 2015. Political Selection in China:Complementary Roles of Connections and Performance.".

Journal of the European Economic Association, 13(4): 631-668.

DOI:10.1111/jeea.12124

|

| [] |

Jin Hehui, Qian Yingyi, Berry Weingast. 2005. Regional Decentralization, Fiscal Incentives:Federalism, Chinese Style.".

Journal of Public Economics, 89(9): 1719-1742.

|

| [] |

Ju Jiandong, Lin Justin Yifu, Wang Yong. 2009. Marshallian Externality, Industrial Upgrading and Industrial Policy.

Working Paper, World Bank.

|

| [] |

Johnson Chalmers. 1982. MITI and the Japanese Miracle. Stanford: Stanford University Press.

|

| [] |

Kirzner Israel M.. 1987. Austrian School of Economics.". The New Palgrave: A Dictionary of Economics.

|

| [] |

Landry Pierre, Lü Xiaobo, Duan Haiyan. 2017. Does Performance Matter?Evaluating the Institution of Political Selection along the Chinese Administrative Ladder.

Forthcoming (Comparative Political Studies).

|

| [] |

Lane, Jane-Erik. 2000. New Public Management:An Introduction. London and New York: Routledge.

|

| [] |

Li Hongbin, Zhou Li-An. 2005. Political Turnover, Economic Performance:The Incentive Role of Personnel Control in China.

Journal of Public Economics, 89(9): 1743-1762.

|

| [] |

Li Xing, Liu Chong, Weng Xi, Zhou Li-An. 2016. Target-Setting in Tournaments:Theory and Evidence from China.

Working Paper, Peking University.

|

| [] |

Maskin Eric, Qian Yingyi, Xu Chenggang. 2000. Incentives, Scale Economies, and Organization Forms.

Review of Economic Studies, 67(2): 359-378.

DOI:10.1111/roes.2000.67.issue-2

|

| [] |

Montinola Gabriella, Qian Yingyi, Berry Weingast. 1995. Federalism, Chinese Style:The Political Basis for Economic Success in China.

World Politics, 48(1): 50-81.

DOI:10.1353/wp.1995.0003

|

| [] |

Musgrave Richard. 1959. The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill.

|

| [] |

North Douglass C.. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

North Douglass C., Robert Paul Thomas. 1973. The Rise of the Western World:A New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Oates Wallace E.. 1972. Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

|

| [] |

Oi Jean C.. 1995. The Role of the Local State in China's Transition Economy.

The China Quarterly, 144: 1132-1149.

DOI:10.1017/S0305741000004768

|

| [] |

Oi Jean C.. 1996. Rural China Takes Off:Incentives for Industrialization. Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Peltzman Sam. 1976. Toward a More General Theory of Regulation.

The Journal of Law and Economics, 19(2): 211-240.

DOI:10.1086/466865

|

| [] |

Qian, Yingyi. 2003. "How Reform Worked in China?" In In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth, edited by Dani Rodrik. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Qian Yingyi, Gerald Roland. 1998. Federalism and the Soft Budget Constraint.

American Economic Review", 88: 1143-1162.

|

| [] |

Qian Yingyi, Gérard Roland, Xu Chenggang. 2006. Coordination and Experimentation in M-Form and U-Form Organizations.

Journal of Political Economy, 114(2): 366-402.

DOI:10.1086/501170

|

| [] |

Qian Yingyi, Xu Chenggang. 1993. Why China's Economic Reforms Differ:The M-Form Hierarchy and Entry/Expansion of the Non-State Sector.

Economics of Transition, 1(2): 135-170.

DOI:10.1111/ecot.1993.1.issue-2

|

| [] |

Qian Yingyi, Weingast Barry R.. 1997. Federalism as a Commitment to Market Incentives.

The Journal of Economic Perspectives, 11(4): 83-92.

DOI:10.1257/jep.11.4.83

|

| [] |

Schumpeter Joseph Alois. 1934. The Theory of Economic Development:An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. New Brunswick and London: Transaction Publishers.

|

| [] |

Shleifer Andrei, Robert Vishny. 1994. Politicians, Firms.

Quarterly Journal of Economics, 109(4): 995-1025.

DOI:10.2307/2118354

|

| [] |

Shleifer Andrei. 1997. Schumpeter Lecture:Government in Transition.

European Economic Review, 41(3): 385-410.

|

| [] |

Stigler George J.. 1971. The Theory of Economic Regulation.

The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1): 3-21.

DOI:10.2307/3003160

|

| [] |

Tiebout Charles. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures.

Journal of Political Economy, 64(5): 416-424.

DOI:10.1086/257839

|

| [] |

Tirole Jean. 1994. The Internal Organization of Government.

Oxford Economic Papers, 46: 1-29.

DOI:10.1093/oxfordjournals.oep.a042114

|

| [] |

Wade Robert. 1990. Governing the Market:Economic Theory and the Role of the Government in East Asia Industrialization. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Walder Andrew G.. 1995. Local Governments as Industrial Firms:An Organizational Analysis of China's Transitional Economy.

American Journal of Sociology, 101(2): 263-301.

DOI:10.1086/230725

|

| [] |

Weingast Barry R.. 1995. The Economic Role of Political Institutions:Market-Preserving.

Federalism and Economic Growth." Journal of Law, Economics & Organization, 11: 1-31.

|

| [] |

World Bank. 1993. The East Asia Miracle:Economic Growth and Public Policy. New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Wu Jing, Yongheng Deng, Jun Huang, Randall Morck, and Bernard Yeung. 2013. Incentives and Outcomes:China's Environmental Policy.

BER Working Paper.

|

| [] |

Xu Chenggang. 2011. The Fundamental Institutions of China's Reforms, Development.

The Journal of Economic Literature, 49(4): 1076-1151.

DOI:10.1257/jel.49.4.1076

|

| [] |

Yao Yang, Muyang Zhang. 2015. Subnational Leaders and Economic Growth:Evidence from Chinese Cities.

Journal of Economic Growth, 20(4): 405-436.

DOI:10.1007/s10887-015-9116-1

|

| [] |

Yergin, Daniel, Joseph Stanislaw. 1998. The Commanding Heights:The Battle between Government and the Marketplace That Is Remaking the Modern World. New York: The Free Press.

|

| [] |

Yu Jihai, Zhou Li-An, Zhu Guozhong. 2016. Strategic Interaction in Political Competition:Evidence from Spatial Effects across Chinese Cities.

Regional Science and Urban Economics, 57: 23-37.

DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2015.12.003

|

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38