MENG Tianguang, Tang Scholar, Department of Political Science, School of Social Sciences, Tsinghua University.

近年来,中国经历了改革开放以来最大规模的反贪风暴,反腐败成为新一届政府的名片(任建明,2014)。中国普通民众也前所未有地密集接触到有关信息,这一议题引起国内外社会各界人士空前的关注。在经历了政府长达两年多的反腐败行动后,民众对中国目前的腐败状况是如何认识的,他们如何评价政府的反腐败能力,又是什么因素影响了他们对政府腐败程度和反腐败能力的认知的?这些问题开始引起学术界的广泛关注和探讨。

对于民众腐败感知的研究由来已久。以往研究主要认为民众对于腐败问题的认识是间接的,因为在大部分的政治体中,腐败主要是少数政治精英的权力游戏,普通民众并不能直接接触到。因此,学者主要关注外在媒介对民众腐败感知的影响(Sharafutdinova,2010;Arnold,2012;Yu, et al., 2013;Zhu, et al., 2013),这一研究取向实际上是认为,民众对于政府腐败的感知取决于对外界与腐败相关的信息接触、获取和接受的过程,是一个“学习”的结果(Goel, et al., 2012)。这种现象可能比较符合腐败在社会中渗透程度比较低的政治体。在这些地方,腐败没有高度的正常化和制度化,隐蔽性高,暴露率低,腐败主要是以高层政治丑闻的形式出现。民众除了通过媒体的披露,并没有直接获得与之相关信息的其他渠道(Balán,2011;Costas-Perez, et al., 2012)。

在腐败对社会的渗透程度比较高的国家,除了高层政治精英的“巨型腐败”(grand corruption)之外,在与民众日常生活关系密切的领域也大量滋生“微型腐败”(petty corruption)(Rose-Akerman,1996)。这些腐败可能渗透到民众生活的方方面面,大到如教育、医疗等基本公共服务,小到求职、入户口、上车牌照等小事。简言之,腐败是常态,不腐败才是例外。在这种环境下,民众直接接触腐败的概率远远高于那些“腐败例外”的国家,这就出现了一个新问题:在民众有大量机会接触腐败信息乃至经历腐败的情况下,他们对于腐败现象的感知和态度到底是来自于外界信息还是亲身经历?

要使用经验资料令人信服地证明腐败经验与感知之间的关系并不容易,因为对腐败经验的测量存在“社会期望偏差”(Social Desirability Bias)。“社会期望偏差”是在调查研究中经常遇到的难题,涉及敏感社会行为的测量尤其如此(Anduiza, et al., 2013;Corbacho, et al., 2016)。社会调查一般会通过受访者自报来获取信息测量的特定概念,然而,人们往往倾向于否认社会不希望的行为或承认社会所希望的行为(Zerbe and Paulhus, 1987),这会导致调查敏感性问题或涉及社会规范性议题时,受访者倾向于隐藏其真实状态或态度,从而报告社会期望的行为或态度,使调查结果出现系统性偏差(E. Maccoby and N. Maccoby,1954),进而引起研究者对特定现象的认知和变量间关系估计的失准。“列举实验法”(List Experiment)是近来被逐步应用于社会科学以解决“社会意愿偏差”对测量工具信度和效度的影响的一种创新方法(Gonzalez-Ocantos, et al., 2012;Imai, et al., 2014;孟天广、季程远,2016)。该方法同时运用直接测量和间接测量,在保护受访人隐私的前提下衡量直接测量的偏差程度。本文将尝试应用“列举实验法”来测量公众的腐败经历,并进而检验其与腐败和反腐相关的政治态度之间的关系,这也是第一次在针对中国民众腐败经历的全国范围的调查中使用此方法。

一、理论发展与核心假设 (一) 忽视腐败与宽恕腐败:传统的研究取向对于腐败感知的研究目前主要包括两条解释路径,其中一个我们称为“无视腐败理论”。这里所谓的“无视”并不是指民众真正不关注腐败问题,而是指腐败实际上是掌握政治权力的精英的游戏,民众很难接触到真实的内幕,因此无法对政府的腐败情况进行准确评价。

这一理论暗含两个推论:一是民众的腐败感知与一个国家的实际腐败状况之间存在明显的差异(Olken,2009;Arnold,2012);二是随着媒体自由化程度的提高和更多的腐败丑闻被揭露,民众会越来越认识到腐败的严重程度,因此,媒介接触是影响民众腐败感知的核心因素。朱江南等(Zhu, et al., 2012)利用亚洲舆情表第一波调查数据,结合对中国各省级单位官方媒体报道的腐败案件数量的统计,把公众腐败感知的信息来源分为两类:一是主流官方媒体的影响;二是非正式的“小道消息”的影响。结果发现,被政府控制的官方媒体降低了民众的腐败感知,但非官方的小道消息却提升了民众的腐败感知。袁柏顺(2016)通过分析C市的调查数据也发现,关于腐败的“民间传说”对公众的腐败感知和腐败容忍度都有显著影响。

第二条路径我们称为“宽恕腐败理论”,这一理论强调工具理性对腐败感知的影响。即便关于腐败的信息是充分的,公民知道政客和政府是腐败的,但由于较高的经济绩效和可以得到其他现实的好处,如更多的工作机会、更少的税收、更优质的其他公共产品等,他们依然会选择原谅腐败的政客。在许多国家,虽然选民有机会使用自己的选票把“混蛋”踢出去(throw the rascals out),但腐败的政客依然经常能得到更多选票。出现这种现象的原因是,大多数选民会在政府的清廉和获得更多经济好处之间做“权衡”。一项来自对希腊选举的研究发现,集体性的经济好处——比如减税——会大大提高民众对政府的腐败容忍度(Konstantinidis and Xezonakis, 2013)。一项对巴西选举的研究也得到相似的结论:社会上层阶级对政府腐败现象的态度比较温和,而下层阶级对待腐败现象的态度则更为激进(Winters and Weitz-Shapiro, 2013)。李辉等(Li, et al., 2015)在对中国公民反腐败满意度的研究中发现,个体的主观经济评价越好,越认可政府在反腐败方面所做的努力。

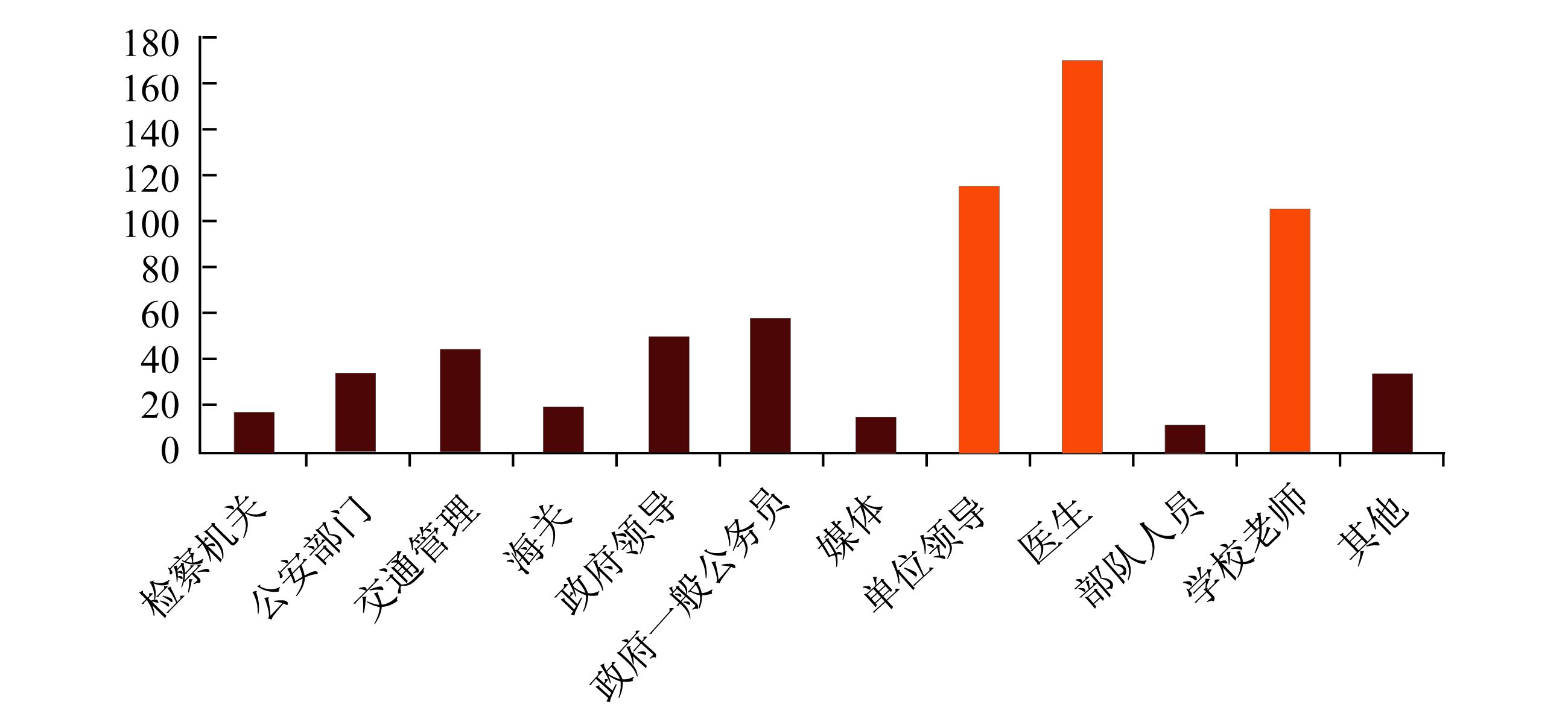

(二) 嵌入性腐败与腐败的日常实践:为什么腐败经历是重要的?在目前研究腐败感知的主流文献中,研究者之所以强调媒介接触和工具理性的影响,主要是因为,在清廉程度比较高的国家,民众直接接触到腐败的机会少之又少,民众的腐败感知主要来自一些间接因素。但中国的情况不同,中国的腐败可以被看成约翰斯顿(Johnston,1998:70)所说的“嵌入性腐败”的类型,这种腐败是“植根(entrenched)并嵌入(embedded)社会环境(social settings)的,这种社会环境即是腐败的结果,又会维持这种腐败”。已经有足够多的研究指出,中国自市场化改革以来经历了腐败的高发期(Wedeman,2004),这种腐败的核心特点就是蔓延程度高。图 1是2008年在上海做的一次关于市民生活调查的结果,当问到被访者“你曾经为办事向哪些人员送过礼”时,回答频次最高的三个选项分别是医生、单位领导和学校老师。这一结果并不是说明医院和学校的腐败问题最为严重,而是因为腐败在中国早已蔓延到民众日常生活的各个领域,其中,包括医院和学校在内的工作单位是几乎所有中国家庭都需要接触的领域。

|

图 1 你曾经为办事向哪些人送过礼? |

腐败向民众日常生活的渗透并不仅仅发生在中国,大量人类学观察提供了腐败日常实践的丰富形式。在印度,农民拥有向基层国家工作人员行贿的地方性知识,并且在这一接触过程中建立起对国家的想象,这种腐败如此公开,以至于所花费的金额是众所周知且固定的(Gupta,1995)。在目前被公认为廉洁程度较高的中国香港地区,20世纪70年代之前的警察系统也存在高度制度化的“辛迪加腐败”(Syndicate Corruption)(Shang,2005),从最基层的街头执勤人员到管理层都把职位当作谋取私利的工具。而对香港的民众来说,不仅从事卖淫、赌博、贩毒等非法暴利行为需要向警察“进贡”,而且在街边卖水果和开小巴等合法行业也要跟警察分享利润作为保护费。更多地来自前苏联(Rivkin-Fish,2005;Heinzen,2007)和非洲等腐败高发地区的研究都指出了普通民众接触腐败现实的日常形式:表演、赠礼、愉悦感等等(Oliver de Sardan,1992;Hasty,2005)。

中国人的腐败日常实践有其独特的形式——“关系主义”(Yang,1994;Chang,2011;Li,2011)。关系是中国人完成社会交换的重要形式,中国人在交往中把人分成“生人”和“熟人”,熟人是指有一定关系的人。中国人在“拉关系”或“攀关系”的过程中获得信息、资源和其他通过正式制度或者渠道无法得到的好处,虽然关系主义实践并不一定就等于腐败,但由于关系的这样一个特点,使得民众有足够的知识和道德资源把关系主义实践和向公权力机关的行贿紧密结合在一起。

(三) 腐败经历与腐败感知:理论发展无论是宽恕腐败还是无视腐败,实际上都是强调个体对腐败的认知是间接的,只不过前者认为腐败感知完全被媒体左右,后者认为个体会根据自己的价值观筛选来自媒体关于腐败的信息。但在一个腐败向民众日常生活领域渗透的社会环境中,不应该忽略个体对腐败的直接认知:个体的腐败经验。为了准确定义腐败经验,笔者首先接受大部分研究中采用的对“腐败”的定义:利用公共权力谋取私利。因此,腐败是公职人员将手中的权力变现的过程,目前其主要方式包括贪污和受贿。广义的腐败经验应该囊括个体以任何形式对这一过程的参与,但考虑到本文的研究对象为普通民众,即大部分人是没有公共权力的,所以,主要是从行贿者的角度来定义腐败经验,即普通民众使用请客送礼、行贿等手段接近拥有权力的人,获得本应该通过正规途径才能享受的公共服务。

从理论上来说,我们认为腐败经历通过两个机制作用于个体对腐败和反腐败的认知。一是“眼见为实”。手中没有公共权力的个体,通过亲身参与或者亲眼确认了腐败行为的存在,会更坚定地认为政府是腐败的,同时也更有可能将此经验扩展到其他领域或者层级的政府部门,因此,他们的腐败感知会更高,相应的对于政府在反腐败方面的努力评价也会更低。

二是“来自受害者的谴责”。腐败(主要指贿赂)在许多功能主义者看来是为民众提供了一个接近政治权力的机会,克服了官僚机构的刚性,甚至也可能弱化了政府和老百姓之间的敌意(Nye,1967)。但作为普通民众,手中缺乏制约公共权力被滥用的手段,以贿赂的方式来支付额外的费用购买本来属于自己的公共服务,实际上大多是无奈的选择。因此,有过这样经历的被访者会更直接地感觉到自己是腐败的受害者。倪星和孙宗峰(2015)在分析G省的调查数据时已经发现了类似的关系,他们认为,“与没有行贿经历的人相比,有行贿经历的人感知到更低的清廉水平”。

基于以上分析,我们认为,与没有腐败经验的个体相比,拥有直接腐败经验的民众会更倾向于认为政府更加腐败,同时对政府在反腐败努力方面的评价也会更为负面。腐败经历不仅会影响个体对腐败程度的判断,还会进一步影响其对政府反腐败满意度和反腐败能力的评价。基于以上的实证和理论推演,提出以下假设:

假设1:与没有腐败经历的个体相比,有过腐败经历的个体会更加倾向于认为政府是腐败的,同时认为政府的反腐败能力更弱,对政府的反腐败满意度也更低。

如果假设1是成立的,我们可以进一步推论,腐败经历对腐败感知的影响在不同层级间的政府中是有差别的。具体来说,相对于中央政府,民众有更多的机会向地方政府公职人员行贿,腐败经验的反馈效应也会更加强烈。因此,我们进一步推论:

假设2:腐败经历对腐败感知的影响在不同层级的政府中有差异,与中央政府相比,腐败经历对地方政府的腐败感知影响更强烈。

二、数据与研究设计 (一) 数据为了检验上文提出的研究假设,我们在“2015年中国城市治理调查”中专门设计问题,以采集第一手数据进行分析。该调查由清华大学数据治理研究中心设计并实施,于2015年6—8月在全国范围内展开,覆盖24个省级单位和50个城市。这项调查采取“GPS辅助的区域抽样”与分层多阶段相结合的方法随机抽取样本,以有效解决传统户籍抽样中普遍存在的难以覆盖流动人口、户籍资料不精确、人户分离等问题。调查共分五个阶段抽取受访地址,户内抽样采用“Kish表法”在每个家庭户随机抽取1人应答,实际抽取符合调查资格样本5 525个,完成样本3 513个,有效完成率为63.6%。

该项调查是在中国大规模城镇化过程中首次就城市政治及治理议题展开的全国性调查,调查中专门设计问题了解中国近年来影响深远的反腐败政策及其实施效果。同时,考虑到腐败经历具有一定的敏感性,我们也在此项调查中设计了一组列举实验来检验本文的核心假设。

(二) 调查实验法调查实验的实施办法如下:将所有样本随机分为两组:控制组和干预组,两组的受访人依据其所接受的问题提供答案。为节省成本,本次调查只随机选取一半样本开展列举实验调查。列举实验调查只在问卷编码的末尾数字为单数时进行,调查问卷的编码在办公室印制。样本干预状态的随机化分配依据问卷编码从小到大排序,再顺序确定,即控制组与干预组交替出现。随机化分配问卷在办公室完成,研究者分别印制控制组和干预组两种问卷,并依据以上顺序依次给问卷编号,再将编号问卷发送到调查执行地,由采访员依次进行采访。这样分配的目标是保障干预状态在人群间的随机分配,以避免干预分配不随机对干预效果估计的影响。从干预随机化分配的效果来看,本项调查实验较好地实现了干预随机化配置。从表 1可知,干预组和控制组的样本在性别、年龄、教育、收入、户籍和党员身份上均不存在显著差异,具有很好的平衡性,表明各组样本没有明显的选择性偏差。

| 表 1 不同干预状态群体协变量的平衡性检验 |

在现实社会中,腐败经历涉及一系列复杂多样的具体行为。为方便操作,本文仅考察腐败经历中较为普遍的送礼行为,即“为了办事向政府官员送礼”。具体来说,列举实验的设计如下:

控制组受访人被要求回答在互联网上从事特定活动的数目,问题如下:

下面列举的事情,您做过____个?不必说具体哪个,请告诉我0到3之间的一个数字。

a.坐过公共交通 b.出过国/境 c.领过低保和救济等政府补贴

干预组询问控制组同样的问题,但是增加一个选项“为了办事向政府官员送礼”,问题如下:

下面列举的事情,您做过____个?不必说具体哪个,请告诉我0到4之间的一个数字。

a.坐过公共交通 b.出过国/境 c.为了办事向政府官员送礼 d.领过低保和救济等政府补贴

问卷中也设计了直接提问的测量法,被访者被问“您自己为了办事向政府官员送过礼吗”。通过直接提问,可以获知受访人自报的腐败经历,而列举实验设计可以在保护个人隐私的情况下更为准确地测量腐败经历的比例。比较直接测量和列举实验结果的差别,即可以估计社会意愿偏差的程度,并在统计推论中控制其影响。

表 2呈现了列举实验及其设计效应的检验结果,表明实验结果不受控制项设计的影响。控制组和干预组的样本量分别为854个和910个,基本一致。控制组中有2.3%的受访人未做过以上列举的三种事情,做过所有三种事情的受访人占0.2%;干预组中也有2.1%的受访人未做过上文列举的四种事情,没有受访人做过所有四种事情。从表 2可知,干预组中没有人做过所有事项,即实验设计并不存在明显的“天花板效应”(Ceiling Effect)和“地板效应”(Floor Effect)。

| 表 2 列举实验的发现及设计效应检验 |

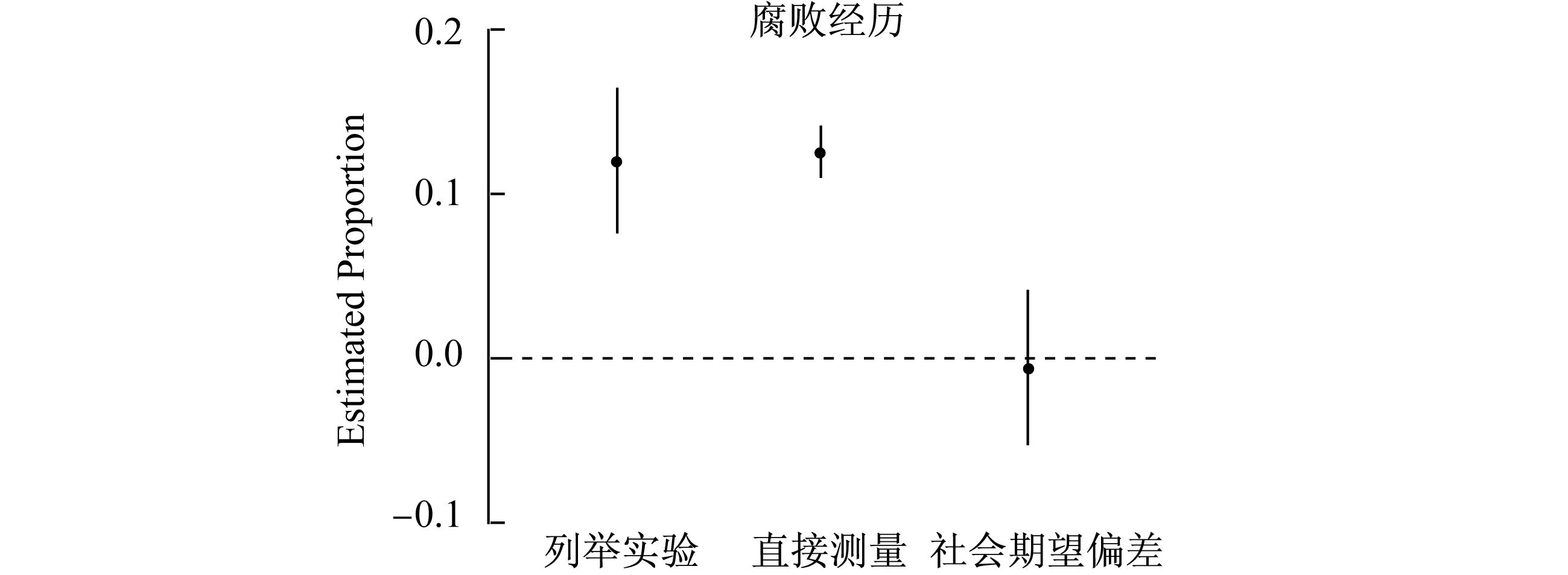

表 3和图 2系统地比较了直接测量和列举实验测量腐败经历的发现。当直接提问时,有12.5%的受访人自己报告曾经“为了办事向政府官员送过礼”;当采取列举实验时,结果显示也有12.0%的公众“为了办事向政府官员送过礼”。简言之,二者不存在显著差异。根据阿罗等(Aronow, et al., 2015)的研究,“直接提问法”和“列举实验法”均为我们估计现实世界中敏感行为(态度)的真实水平提供了有效信息,因而可以结合二者的有效信息得出对敏感行为的更准确估计。理论上,在同时利用“直接提问法”和“列举实验法”测量个体的敏感行为时,受访人如实自报敏感行为的情况有三种:一是在直接提问中自报真实行为而列举实验中低报;二是在列举实验中报告真实行为而直接提问低报;三是同时在直接提问和列举实验中报告真实行为。因此,为最大限度测量敏感行为的发生率应该包括以上三者(Aronow, et al., 2015)。

| 表 3 测量腐败经历:直接提问vs列举实验 |

|

图 2 列举实验的发现:列举实验、直接提问与社会期望偏差 |

基于阿罗等(Aronow, et al., 2015)的方法,综合估计18.7%的公众有过“为了办事向政府官员送过礼”的行为。此外,比较直接提问和列举实验的差异可以估计社会预期偏差的方向和程度,本研究显示,对于人们的腐败经历,直接提问和列举实验得出类似结论,社会意愿偏差不显著,但二者对腐败经历的综合估计均有贡献,两种测量方法都获得了正确总体的部分样本,其估计值都低估了腐败经历的真实水平。因此,下文分析将同时利用直接提问和列举实验获得的数据作为核心自变量,以检验其对腐败感知的影响,以期获得二者关系的更稳健估计。

(三) 因变量和控制变量为了更全面地考察民众对腐败和反腐败的政治态度,我们在问卷中使用了三个问题分别测量民众的腐败感知、反腐败满意度和反腐败能力评价。其中关于民众的腐败感知有一个问题:“您认为我国各级政府干部中涉及腐败问题的范围有多大”,被访者需要分别针对中央政府官员、地方政府官员、国有企业管理人员、人大代表或政协委员、警察或税务官员、法官或检察官等六类国家公务人员做出评价,并在“几乎没有”“不太普遍”“比较普遍”和“非常普遍”四个选项中进行选择。

另外,我们还针对民众对政府反腐败满意度进行提问:“您对本市政府下列各项工作的满意程度如何?是非常满意、比较满意、不太满意,还是非常不满意?”,在答题卡中,被访者需要对反腐败满意度进行选择。针对反腐败能力,我们给出的问题是:“政府必须具备一定能力来解决社会上这样或那样的问题,您认为目前我国政府以下方面的能力是非常强、比较强、比较弱,还是非常弱?”,被访者需要针对“约束党政官员行为的能力”给出相应的评价。这两个都被编码为1—4的定序变量,数值越大代表对政府的反腐败评价越正面。

此外,为了更有效地反映腐败经历对腐败感知的影响,我们还纳入了个人和被访者所在省份两个层次的控制变量。在个人层面,首先控制了性别、年龄、教育程度、党员身份和城乡划分五个基本的人口学变量。其次,由于在腐败感知的主流文献中,媒体的影响是很重要的因素,因此,我们挑选了“互联网使用”和“网上关注涉腐信息”两个反映个人关于媒体接触的变量作为控制变量,这是因为,在今天的中国,互联网的普及率很高,尤其是腐败之类的信息很容易在互联网上获得,甚至中央纪律检查委员会都有自己的网站。另外,由于各地区之间发展程度差异较大,而在以往的文献中,个体所在地区的经济状况被证明对其腐败感知有重要影响,因此,我们还控制了调查年份被访者所在省份的人均GDP,在纳入模型时对这一长尾变量取了对数。同样,为了控制媒体接触的影响,在地区层面我们还控制了互联网用户占总人口的比例,这两个变量均来自于国家统计局网站发布的公开数据。本文所涉及变量的描述性统计可参见表 4。

| 表 4 变量的描述性统计 |

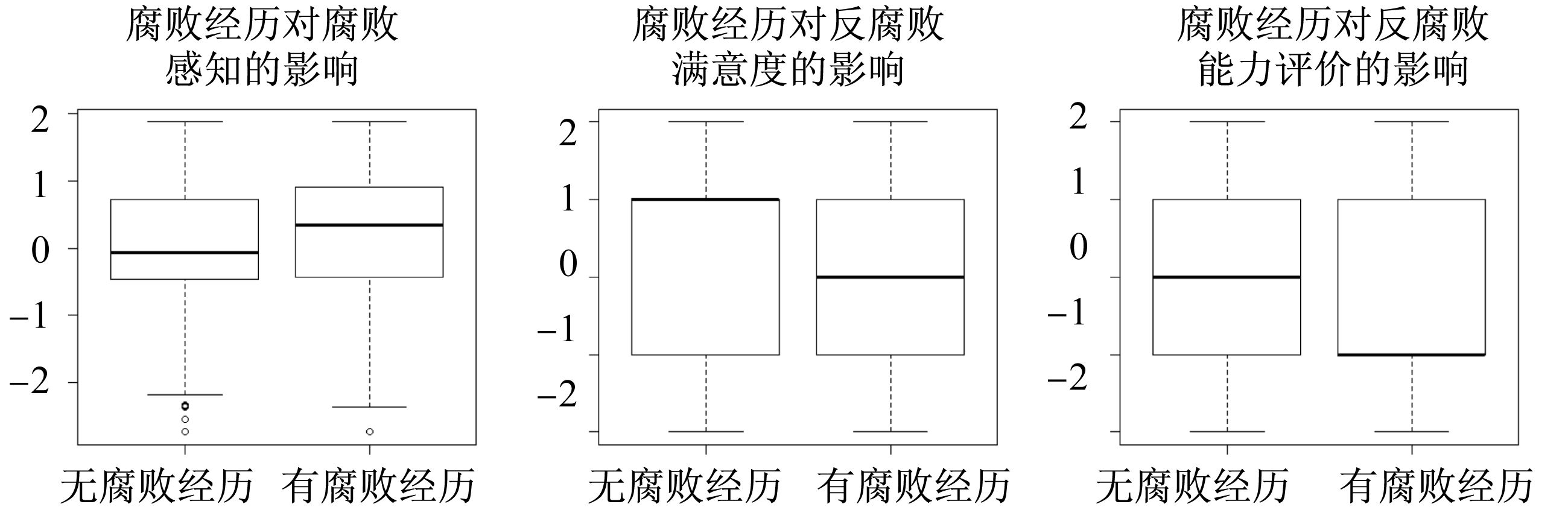

本文关注的核心问题是人们的腐败经历在多大程度上,以及如何影响其与腐败相关的政治态度或政策偏好的。对这一问题的解答首先要考察有腐败经历者与无腐败经历者在腐败感知、反腐败满意度和反腐败能力评价上是否存在巨大差异。图 3通过箱线图展示了两组比较的结果,可以发现,有腐败经历者的腐败感知平均而言高于无腐败经历者,同时,有腐败经历者对当前政府反腐败工作的满意度、反腐败能力评价均低于无腐败经历者。简言之,腐败经历导致人们感知更多的腐败,从而对反腐败持有更悲观的态度。这为下文应用回归分析在控制其他因素的条件下审视腐败经历对腐败感知的影响提供了经验证据。

|

图 3 民众腐败经历对腐败感知、反腐败满意度与反腐败能力评价的影响 |

对腐败经历与腐败感知二者关系的准确识别和估计要依赖恰当的变量测量和统计分析。基于对腐败经历的直接测量和列举实验设计,下文将分别利用两种测量方法获得的数据展开分析,以保证分析结果的稳健性和互补性。回归分析结果参见表 5回归模型的“直接提问”栏,三组模型分别用于解释公众对腐败程度的感知、对政府反腐败工作的满意度和对政府反腐败能力的评价。

| 表 5 腐败经历对腐败感知、反腐败满意度和反腐败能力评价的影响 |

利用对腐败经历的直接测量和回归分析,表 5发现腐败经历始终对腐败感知、反腐败满意度和反腐败能力评价有显著影响。与没有经历过腐败的公众相比,经历过腐败的人倾向于认为各类党政机构中腐败更为普遍;有腐败经历者比未经历过腐败的公众对当前政府的反腐败工作更不满意,也更加认为政府的反腐败能力不足,并分别带来反腐败满意度和反腐败能力评价0.242个和0.162个单位的下降。

列举实验的结果采取“均值差异法”(Difference in Means)展开分析(Gonzalez-Ocantos, et al., 2012),经由对干预组和控制组的比较获得对总体腐败经历水平的估计。然而,对总体水平的测量无助于对因果联系的识别,尤其是列举实验的传统分析无法将列举实验结果作为自变量来处理。幸运的是,布莱耶和艾麦(Blair and Imai, 2012)基于贝叶斯统计方法提出了列举实验的多变量分析方法强化了列举实验的应用潜力,成为实验政治学探索的前沿领域。艾麦等(Imai, et al., 2015)进一步提出将列举实验作为自变量来解释特定因变量的分析方法。该方法采取两步分析:第一步以列举实验为因变量,利用一系列协变量来估计列举实验的结果以建立列举实验的预测模型;第二步以预测的列举实验结果作为自变量,与其他协变量共同来建模解释特定因变量。因此,这部分将利用艾麦等(Imai, et al., 2015)提出的分析方法,结合列举实验与贝叶斯统计,利用“贝叶斯马尔科夫链—门特卡罗”(MCMC)方法来检验腐败经历对腐败感知的影响。分析结果参见表 3“列举实验”栏。与基于直接测量的分析一致,因变量仍然是腐败感知、反腐败满意度和反腐败能力评价,并尽可能囊括个体和城市层面的控制变量。

根据表 5以列举实验为自变量对一系列因变量的影响分析可以发现,腐败经历显著影响反腐败满意度和反腐败能力评价,但对腐败感知的影响却没有通过显著性检验。腐败经历者比无腐败经历者对政府反腐败工作的满意度和能力评价均更低,分别使二者出现0.306个和1.010个单位的下降,这个影响幅度要强于直接测量的腐败经历。

其次,上文分析显示,公众在应答腐败感知类问题时存在较多缺失值,即20%—30%的受访人不愿意明确表明自己对不同机构腐败程度的感知,这无疑会影响我们对腐败经历与腐败感知关系的估计。一个合理怀疑是很多受访人因为问题敏感而隐藏自己的腐败感知,相应的也更可能隐藏自己的腐败经历。考虑到腐败感知类问题采取1—4的Likert量表来测量,因此,此处将缺失值赋值为中位取值,即,将1—4的取值范围转换为{-2,-1,0,1,2}的取值,再利用因子分析对此系列问题降维为变量“腐败感知”。表 6呈现了缺失值处理后腐败经历对腐败感知的回归分析结果,可以发现,无论采取直接测量还是列举实验,腐败经历都对腐败感知有正向影响,即经历过腐败的人会感知更多腐败,这与上文发现高度一致。

| 表 6 腐败经历对腐败感知的影响(缺失值插补过的结果) |

概括起来,基于直接测量和列举实验的回归分析结果具有高度一致性,均突显出腐败经历对政府腐败感知、反腐败绩效及反腐败能力评价的负向影响,这充分表明了腐败经历对一系列反腐败绩效的重要影响。比较两种方法,列举实验测量的腐败经历对腐败感知、反腐败绩效和反腐败能力评价的负面效应相对强于直接测量所观测到的效应。两种测量方法下腐败经历对腐败感知等因变量的影响差异可能源于两种具体机制:一是列举实验由于保护了受访人隐私而能获得对腐败经历较直接和更为准确的测量,因此,列举实验中自报经历过腐败的人对腐败状况有着更为深刻的认识。反之,直接提问中自报腐败经历的群体在构成上与列举实验自报腐败经历的群体构成会有较大差异,直接提问中自报腐败经历的人既包括腐败经历者,也包括借当前反腐热潮放大自我经历者。二是列举实验中报告涉腐经历的受访人更为顾及个人隐私保护而受社会意愿偏差影响,因而在腐败感知等问题的应答中也存在社会意愿偏差。上文对腐败感知进行了缺失值处理后,两种测量方法下腐败经历对腐败感知的影响效应均有强化趋势,尤其是基于列举实验的回归分析显示腐败经历对腐败感知的回归系数明显强化。

接下来,我们将使用类似的方法检验第二个假设,即腐败经历对地方政府腐败感知的影响是否会更强烈。在表 7和表 8中,我们分别使用列举实验和直接提问两种方法检验腐败经历对不同部门腐败感知的影响,结果发现,同样是腐败经历,对不同部门的腐败感知有比较显著的差异。根据理论部分的推论(假设2),如果腐败经历是个体腐败感知的直接来源,那么相对于民众不太有机会接触的中央政府来说,腐败经历对个体地方政府腐败感知的影响应该更为强烈。结论非常明显地支持了我们的推论,在表 7中,基于列举实验的结果,腐败经历对中央政府腐败感知的影响系数为0.388,而对地方政府腐败感知的影响系数为0.684;在表 8中,基于直接提问的结果就更加明显了,腐败经历甚至对中央政府的腐败感知的影响没有通过显著性检验,而对于地方政府来说,腐败经历的影响系数虽然较列举实验相对低一些,但依然达到了0.406。至此,我们已经证实了理论部分提出的两个核心假设。

| 表 7 腐败经历对不同机构腐败感知的影响:基于列举实验(N=1 721) |

| 表 8 腐败经历对不同机构腐败感知的影响:基于直接提问(N=1 592) |

但上述结果依然存在一定的稳健性问题。首先,腐败经历与腐败感知之间可能存在一定的反向因果关系,有可能正是因为个体的腐败感知比较高,才会更无顾虑地参与到腐败行动中,所以也有可能是腐败感知导致个体的腐败经历。要解决因果倒置的问题,需要有适当的工具变量,或者有至少两期的追踪调查数据,可惜我们目前只有一年的截面数据,所以, 只能借助一定的反事实分析方法来部分克服这一问题。其次,考虑到有无腐败经历的人们可能存在“选择性偏差”(Selection Bias),即,有腐败经历者与无腐败经历者存在系统性差异,因此,回归分析中腐败经历对腐败感知的影响可能只是群体其他特征差异的影响,而非腐败经历的影响。鉴于以上两点,我们选择了“倾向值匹配法”来对数据前面的结果进行稳健性检验。

“倾向值匹配分析”(Propensity Score Matching)有助于帮助研究者基于一系列可观测的协变量将有腐败经历者与无腐败经历者匹配起来,在保证两组人群在可观测协变量上平衡的前提下识别干预(腐败经历)对结果(腐败感知)的影响,对于倾向值匹配分析的结果参见表 9。我们首先依据性别、年龄、教育、党员身份、城乡、收入等个体层面协变量和人均GDP、互联网用户比例等城市层面协变量来匹配有腐败经历者与无腐败经历者,为保证匹配的精确性,本文分别实施了1:1临近匹配和1:2临近匹配,即分别将倾向值最接近的干预组(有腐败经历者)与控制组(无腐败经历者)匹配起来。然后基于匹配后的数据,来识别腐败经历对腐败感知、反腐败满意度和反腐败能力评价的影响。可以发现,倾向值匹配的结果总体上与上文回归分析结果一致,腐败经历强化了人们的腐败感知,但对反腐败满意度及反腐败能力评价具有负面影响。

| 表 9 腐败经历对腐败感知、反腐败满意度和反腐败能力评价的影响:基于倾向值匹配 |

综上所述,我们的研究确认了个体的腐败经历与其对腐败和反腐败的政治态度有显著影响。具体来说,当因变量为“腐败感知”时,腐败经历的影响在直接提问和列举实验两种方法的结果上出现了不一致,“列举实验法”发现腐败经历对腐败感知没有显著影响。但是,当被解释变量换成反腐败满意度和反腐败能力评价时,直接提问与列举实验的结果是一致的。即便使用了倾向值匹配和处理缺失值之后的模型中,这种结果也是稳健的。因此可以确认,与没有腐败经历的人相比,有腐败经历的个体对政府的反腐败满意度更低,对政府约束官员的能力评价也更差。

如果要更细致地比较腐败经历对三个因变量的影响的话,我们可以发现,腐败经历对腐败感知的影响最微弱,反而对反腐败能力评价的影响更为强烈,而且也更为稳定。其中的原因可能是,拥有腐败经验的个体多多少少地从腐败中得到了好处,因此稀释了其对腐败感知的影响,但这一效应不会影响其对反腐败的判断。从这个角度来说,我们的研究发现对中国的反腐败战略来说有重要的启示。要赢得老百姓对反腐败行动的积极评价,不能仅仅从媒体上下工夫,也不能寄希望于打“大老虎”的影响效应,有效治理老百姓日常生活中的腐败才是其中的关键。因为除了互联网之外,在今天的中国社会中,民众对于腐败和反腐败的认识还有更直接的来源,那就是对腐败的经验接触。因此,要有效扭转中国公民对反腐败的态度,还是要回到最本源的方法上,切断普通民众与腐败之间的联系(过勇,2013)。中国政府现在已经意识到腐败的日常实践对民众政治态度有重要影响,在中纪委最近的举措中,解决“老百姓身边的腐败问题”是整个反腐败系统的核心任务之一。不仅“打老虎”,也在“拍苍蝇”,防止腐败对老百姓日常生活领域的渗透,防止腐败的制度化和正常化。

| [] | |

| [] |

李辉. 2009. 贿赂中的自我道德化与嵌入性腐败:基于H市纪检监察机关档案的一项文本研究.

社会, 29(6): 85-106.

|

| [] |

孟天广, 季程远. 2016. 重访数字民主:互联网介入与网络政治参与——基于列举实验的发现.

清华大学学报(哲学社会科学版), 10001(4): 43-54.

|

| [] |

倪星, 孙宗锋. 2015. 政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析.

政治学研究, 10001(1): 71-85.

|

| [] |

任建明. 2014. 新一届中央领导集体的反腐新战略.

人民论坛(1): 30.

|

| [] |

袁柏顺. 2016. 公众腐败感知与腐败的民间传说——基于C市城区公众腐败感知调查的一项研究.

公共行政评论, 10001(3): 56-68.

|

| [] |

Anduiza Eva, Aina Gallego, Jordi Muñoz. 2013. Turning a Blind Eye:Experimental Evidence of Partisan Bias in Attitudes Toward Corruption.

Comparative Political Studies, 46(12): 1664-1692.

DOI:10.1177/0010414013489081

|

| [] |

Arnold Jason Ross. 2012. Political Awareness, Corruption Perceptions and Democratic Accountability in Latin America.

Acta Politica, 47(1): 67-90.

DOI:10.1057/ap.2011.21

|

| [] |

Aronow Peter M., Alexander Coppock, Crawford Forrest W., Green Donald P.. 2015. Combining List Experiment and Direct Question Estimates of Sensitive Behavior Prevalence.

Journal of Survey Statistics and Methodology, 3(1): 43-66.

DOI:10.1093/jssam/smu023

|

| [] |

Balán Manuel. 2011. Competition by Denunciation:The Political Dynamics of Corruption Scandals in Argentina and Chile.

Comparative Politics, 43(4): 459-478.

DOI:10.5129/001041511796301597

|

| [] |

Blair Graeme, Kosuke Imai. 2012. Statistical Analysis of List Experiments.

Political Analysis, 20(1): 47-77.

DOI:10.1093/pan/mpr048

|

| [] |

Chang Kuang-chi. 2011. A Path to Understanding Guanxi in China's Transitional Economy:Variations on Network Behavior.

Sociological Theory, 29(4): 315-339.

DOI:10.1111/j.1467-9558.2011.01401.x

|

| [] |

Corbacho Ana, Gingerich Daniel W., Virginia Oliveros, Mauricio Ruiz-Vega. 2016. Corruption as a Self-Fulfilling Prophecy:Evidence from a Survey Experiment in Costa Rica.

American Journal of Political Science, 60(4): 1077-1092.

DOI:10.1111/ajps.12244

|

| [] |

Costas-Perez, Elena, Albert Solé-Ollé, Pilar Sorribas-Navarro. 2012. Corruption Scandals, Voter Information, and Accountability.

European Journal of Political Economy, 28(4): 469-484.

DOI:10.1016/j.ejpoleco.2012.05.007

|

| [] |

Goel Rajeev K., Nelson Michael A., Naretta Michael A.. 2012. The Internet as an Indicator of Corruption Awareness.

European Journal of Political Economy, 28(1): 64-75.

DOI:10.1016/j.ejpoleco.2011.08.003

|

| [] |

Gonzalez-Ocantos, Ezequiel, Chad Kiewiet de Jonge, Carlos Meléndez, Javier Osorio, Nickerson David W.. 2012. Vote Buying and Social Desirability Bias:Experimental Evidence from Nicaragua.

American Journal of Political Science, 56(1): 202-217.

DOI:10.1111/j.1540-5907.2011.00540.x

|

| [] |

Gupta Akhil. 1995. Blurred Boundaries:The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State.

American Ethnologist, 22(2): 375-402.

DOI:10.1525/ae.1995.22.2.02a00090

|

| [] |

Hasty Jennifer. 2005. The Pleasures of Corruption:Desire and Discipline in Ghanaian Political Culture.

Cultural Anthropology, 20(2): 271-301.

DOI:10.1525/can.2005.20.issue-2

|

| [] |

Heizen James. 2007. The Art of the Bribe:Corruption and Everyday Practice in the Late Stalinist USSR.

Slavic Review, 66(3): 389-412.

DOI:10.2307/20060294

|

| [] |

Imai Kosuke, B. Park, Greene K.F.. 2014. Using the Predicted Responses from List Experiments as Explanatory Variables in Regression Models.

Political Analysis, 23(2): 180-196.

|

| [] |

Johnston, Michael. 1998."What Can Be Done about Entrenched Corruption?"In Annual World Bank Conference on Development Economics, edited by Boris Pleskovic.Washington DC:The World Bank:69-90.

|

| [] |

Konstantinidis Iannis, Georgios Xezonakis. 2013. Sources of Tolerance Towards Corrupted Politicians in Greece:The Role of Trade Offs and Individual Benefits.

Crime, Law and Social Change, 60(5): 549-563.

DOI:10.1007/s10611-013-9478-2

|

| [] |

Li Hui, Hanyu Xiao, Ting Gong. 2015. The Impact of Economic Well-Being on Perceptions of Anti-Corruption Performance:Evidence from China.

Policy and Society, 34(2): 97-109.

DOI:10.1016/j.polsoc.2015.05.001

|

| [] |

Li Ling. 2011. Performing Bribery in China:Guanxi-Practice, Corruption with a Human Face.

Journal of Contemporary China, 68(2): 1-20.

|

| [] |

Maccoby, E. E. and N.Maccoby.1954."The Interview:A Tool of Social Science."In Handbook of Social Psychology:Vol. 1.Theory and Method, edtied by G. Lindzey.Reading, MA:Addison-Wesley:449-487.

|

| [] |

Nye Joseph S.. 1967. Corruption and Political Development:A Cost-Benefit Analysis.

American Political Science Review, 61(2): 417-427.

DOI:10.2307/1953254

|

| [] |

Olivier de Sardan, Jean-Pierre. 1999. A Moral Economy of Corruption in Africa?.

Journal of Modern African Studies, 37(1): 25-52.

DOI:10.1017/S0022278X99002992

|

| [] |

Rivkin-Fish, Michele. 2005."Bribes, Gifts and Unofficial Payments:Rethinking Corruption in Post-Soviet Russian Health Care."In Corruption:Anthropological Perspectives, edited by Dieter Haller and Cris Shore.London:Pluto Press.

|

| [] |

Rose-Akerman Susan. 1996. Democracy and 'Grand' Corruption.

International Social Science Journal, 48(149): 365-380.

DOI:10.1111/issj.1996.48.issue-149

|

| [] |

Shang, Ying. 2005."Corruption Control in Hong Kong."In Corruption and Governance in Asia, edited by Nicholas Tarling.Routlege.

|

| [] |

Sharafutdinova Gulnaz. 2010. What Explains Corruption Perceptions? The Dark Side of Political Competition in Russia's Regions.

Comparative Politics, 42(2): 147-166.

DOI:10.5129/001041510X12911363509431

|

| [] |

Yang, Mayfair Mei-Hui. 1994. Gifts, Favors, and Banquets:The Art of Social Relationships in China.Ithaca, NY:Cornell University Press.

|

| [] |

Yu Chilik, Chun-Ming Chen, Min-Wei Lin. 2013. Corruption Perception in Taiwan:Reflections upon a Bottom-Up Citizen Perspective.

Journal of Contemporary China, 22(79): 56-76.

DOI:10.1080/10670564.2012.716944

|

| [] |

Wedeman Andrew. 2004. The Intensification of Corruption in China.

The China Quarterly, 10001(180): 895-921.

|

| [] |

Winters Matthew S., Rebecca Weitz-Shapiro. 2013. Lacking Information or Condoning Corruption? When Will Voters Support Corrupt Politicians?.

Comparative Politics, 45(4): 418-436.

DOI:10.5129/001041513X13815259182857

|

| [] |

Zerbe Wilfred J., Paulhus Delroy L.. 1987. Socially Desirable Responding in Organizational Behavior:A Reconception.

Academy of Management Review, 12(2): 250-264.

|

| [] |

Zhu Jiangnan, Jie Lu, Tianjian Shi. 2013. When Grapevine News Meets Mass Media:Different Information Sources and Popular Perceptions of Government Corruption in Mainland China.

Comparative Political Studies, 46(8): 920-946.

DOI:10.1177/0010414012463886

|

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37