LI Zhonglu, School of Psychology and Sociology, Shenzhen University.

在高等教育从精英式向大众化的转变过程中,关于大学教育与社会流动/阶层固化之间的关系问题,俨然已成为当今中国社会的热门话题之一。高等教育在促进社会流动过程中的作用,在中国特定的历史和文化情景下,往往可追溯到被视为世界历史上独一无二、延续千年的科举制(Ho,1967;梁晨等,2013;Liu,2016)。尽管在“谁能获得教育机会”这个问题上,家庭背景仍然起很大作用,中国的统一考试和择优录取的高考制度在选拔人才过程中相较于其他标准(如血缘、地缘、种族、宗教等)还是更具客观性、公正性。相对于科举制,高考制度实施的时间并不算长。“文化大革命”时期更是废止高考方式,改为推举制,谁获得推荐与当时国家的意识形态和政治标准紧紧联系在一起(梁晨等,2013)。自1977年高考制度恢复以来,虽然高考的具体形式经历诸多改变,以高考分数为依据录取学生的政策却并没有多大变化。通过这种虽然狭窄但颇为制度化的渠道,无数寒门子弟改变了他们个人和家庭的命运,实现了向上社会流动(Wu and Treiman, 2007)。

这种以考试成绩为高等教育人才选拔主要标准的制度尽管不失透明性和公平性,却还是成为基础教育和中等教育的办学方向和教育内容的指挥棒,为应试教育的泛滥推波助澜。一些真正有才能的人往往因为不能通过考试而被拒之门外,而成功通过这种考试的高分低能者亦不乏其例。事实上,这种人才选拔标准中的矛盾在改革开放前就存在,有些学者将其概括为“红”与“专“或“德”与“才”(virtuocracy相对于meritocracy)之间的权衡(Shirk,1984)。在近年来的高考招生制度改革和教育政策的讨论中,“德”与“才”两个取向的标准进一步被“素质教育”和“应试教育”这一组概念所取代(刘海峰,2002)。

自20世纪末以来,中国的高等教育就开始了史无前例的转型(Wan,2006)。除了大量的资源投入和大学招生人数的迅速扩张之外,围绕着“创办世界一流大学”和加快人才培养的目标,针对以考分为基准的传统的高校招生制度的弊端,特别是对“一考定终身”的应试考试的质疑和批判,教育部也开始对大学的招生和考试制度进行大规模改革,比如,从全国统一招生考试到各省单独命题,从教育行政部门主导到允许个别大学自主招生,从改革中学“填鸭式”的应试教育到强调素质和特长在高等教育人才选拔中的作用,等等,不一而足。

概括来说,自主招生就是高校自主选拔和高考统一选拔相结合的招生形式。通过了自主招生考核(包括笔试和面试)的学生可以在高考录取中享受降分录取或优先选择专业等特殊优待。作为高校招生制度改革的一项重要措施,自主招生的目标是探索科学的选才方式,避免高考“一考定终身”的不足,使那些具有学科特长和创新潜质的学生有更多机会接受优质的大学教育。虽然教育部2003年批准了自主招生改革,但仅限于北京大学、清华大学、南京大学、复旦大学等中国最好的一批大学。

由于自主招生涉及的是优质教育资源(接受精英大学教育机会)的分配问题,所以,自其诞生之日起就引发了广泛关注。在稀缺资源(这里指的是优质的大学教育机会)的分配过程中,公平和效率是我们永远需要面临的一对矛盾。自主招生的选拔标准导致的教育机会公平性的问题已有不少讨论。自主招生加剧了教育机会分配的不公平性似乎已是一个不争的事实,然而,对于不公平的机会分配是否为有效率地“选拔人才”的必要之恶,以及自主招生能是否选拔出优秀人才这一本源问题,都还鲜有基于实证数据的回答。本文利用来自“首都大学生成长追踪调查”的数据,对自主招生政策的影响进行系统的实证研究。

二、中国自主招生制度中的公平与效率中国的高考自主招生制度已经走过10余年。尽管自其诞生之日起就已引起广泛关注,尤其成为教育公平讨论的热点,但目前对于自主招生的讨论大多为政策评论或建议,鲜有基于代表性数据的实证研究。

正如本文开头所述,自1977年高考制度恢复以来,虽然高考的具体形式经历诸多改变,但以高考分数为依据录取学生的政策并没有多大变化。1 梁晨等(2013)对北京大学和苏州大学学生的学籍卡资料的分析表明,1949年以后,正是通过高考这一途径,一大批来自中国社会中下阶层的子弟进入精英教育系统,增强了学生社会来源的多元性,体现了教育促进社会平等的作用(李煜,2006;李春玲,2010)。尽管近年来越来越多的研究表明,在中国,教育也有作为阶级再生产的工具的另外一面,学生的高考成绩不仅反映了学生的学术能力,也是社会分层的结果,受家庭地位、居住地类型、就读高中的类型(是否重点高中)的影响很大(吴晓刚,2016)。更值得注意的是,自20世纪90年代末以来,伴随着高等学校招生规模的迅速扩大,在“蛋糕”做大的情况下,家庭背景的影响不减反增,高等教育机会分配的不公平性显得更加突出(闵维方,2006;杨东平,2006;吴晓刚,2009;Wu and Zhang, 2009)。对全国性家户调查资料的分析表明,大学升学机会的城乡差距也有扩大的趋势(吴愈晓,2013)。更重要的是,伴随着中国高等教育从精英教育向大众教育的过渡,高等教育内部的分化和分层更加明显。家庭背景的影响不仅体现在学生所读学校的层次,还意味着他们进入不同类型的大学后获得的人力资本、社会资本和政治资本的机会结构,决定了他们毕业后的职业生涯和社会经济地位获得(吴晓刚,2016)。

从高等教育、社会流动与精英再生产之间的关系的角度看,中国社会经历了从20世纪80年代到90年代早期的“鲤鱼跳龙门(农门)”到2000年以来“寒门难出贵子”的话语转变,表明高等教育机会的社会分配发生了一些根本性的变化,这可能与高等教育的市场化改革(学费改革)和日渐拉大的贫富差距有关,更与优质中学教育资源的分配和高等教育招生的改革和多元入学制度的推行有直接的关系。在竞争异常激烈的大学招生中,一分之差往往可能就会决定考生能否上大学和上什么样的大学。吴晓刚(2016)的研究发现,在2009年调查的北京市15所高校的4 771名大学生中,有29.7%的学生获得至少一项录取优待,有5.4%的学生是没有参加高考的保送生,11.1%的学生参加过自主招生考试,而竟有高达17.3%的学生享受了自主招生之外的加分或降分优待(如,针对少数民族、烈士子女、港澳台地区的学生、优秀学生干部、有文体特长的学生等)。2这些享受过招生录取优待的学生更主要集中在北京大学、清华大学和中国人民大学三所被调查的精英高校。在这三校被调查的学生样本中,保送、参加自主招生考试和获得其他加分的学生比例分别为14.5%、25.5%和26.1%。3参加自主招生考试的学生在三校之外的其他“211大学”中的比例仅为7.11%,而在非“211大学”中的比例仅为3.2%。自主招生带来的额外加分和优先选择专业等特殊待遇对获得优质大学教育机会的重要性可见一斑。

就自主招生而言,竞争是异常激烈的。根据规定,在高考前,学生通过推荐和自荐的方式参加由高校组织的自主招生考试或者其他考核活动,这些高校根据自主招生考试的成绩确定是否给予高考招生优待政策。在自主招生时,各个学校通过多种方式考核学生的学术能力和整体素质,通过考核的学生能够在高考招生时享受降分录取或达到省一本线而被录取(吴晓刚,2016)。根据多数具有自主招生资格高校的政策,推荐人和推荐学校资格往往又被限定在省级以上的重点高中。比如,北京大学2004年的自主招生考试即要求学生为“省(自治区、直辖市)著名重点中学综合成绩名列前茅者”(Liu, et al., 2014)。而进入重点高中就读的机会也与学生的家庭社会阶层和城乡户口有关(Ye,2015)。进入重点中学学生的筛选性和中学推荐表在自主招生过程中的作用在很大程度上造成对在教育体制中不占优势群体的社会排斥,形成教育获得过程中的“凡有的,还要加给他,叫他有余;凡没有的,连他所有的,也要夺去”的“马太效应”,社会学家默顿(Robert K. Merton)称之为“累积优势”效应(DiPrete and Eirish, 2006;李骏,2016)。

那些来自优势地位家庭的孩子不仅更有机会进入重点中学,占尽先机,他们的父母也会更有办法利用经济资源、文化资本和社会关系为自己的孩子安排符合所谓“素质教育”标准的各种课外活动。4与统一招生的考试制度相比,自主招生的标准比较模糊,面试表现有很大的主观判断的空间。在分数竞争异常激烈的大学招生中,获得自主招生额外加分等优待对获得精英大学的教育机会尤为重要(吴晓刚,2016)。如果说过去的寒门子弟足够聪明和努力,还可以通过高考改变命运的话,那么在这种更加微妙的招生政策前,他们的父母和他们自己都可能会无所适从,只能拼“裸分”取胜,处于更加弱势的地位。刘丽敏等(Liu, et al., 2014)对北京大学自主招生过程的分析发现,即便是在初试成绩完全相同的情况下,面试选拔机制也更青睐来自社会经济地位较高家庭的孩子。尹银等(2014)通过对北京某高校2010年和2011年普通高考招生和自主招生两类学生的比较发现,父亲的职业地位、教育程度、家庭收入等较高,以及中东部地区、城市家庭、独生子女等更容易通过自主招生获得大学教育机会。鲍威(2012)对2010年的高校学生调查数据的分析发现,自主招生制度在一定程度上削弱了保送生制度背后存在的不公平性,但依然存在向知识阶层和城市学生倾斜的精英化趋向。刘进(2016)也发现,考生家庭社会资本对于自主招生有重要影响,弱势阶层、弱势地区和弱势中学的考生在这场新的游戏中无疑是输者。高考的自主招生和加分制度从某种程度上成为高等教育机会分配不公的最大来源之一。“寒门难出贵子”反映的是正是高等教育招生渠道多元化改革的社会分层后果。

近年来的研究者在研究人们的社会经济地位获得时,在承认教育等人力资本的重要作用的同时,也越来越认识到心理资本的重要性,后者又被称为“非认知能力”(non-cognitive skills),与前者对应的是认知能力(cognitive skills)(Heckman,Stixrud and Urzua, 2006)。如果说学生的考试成绩和获得的教育水平测量的大体是其认知能力,那么在自主招生的面试过程中所考察的“综合素质”在相当程度上反映了学生非认知能力的差别(Hu and Wu, 2017)。一批上了同样大学和同样专业的学生在毕业之后境遇各异,与非认知能力的差异可能关系更大(许多多,2017)。应试教育下的高分低能的“能”也应当指的是非认知能力。因此,从理论上来说,通过自主招生的选拔的学生应该兼具较高的认知和非认知能力,从而在大学里和毕业后表现应该更为出色。

实际上,要考察自主招生是否公平,必须考虑自主招生是否真正选拔出了那些综合素质高但通过普通高考无法进入好大学的优秀人才。一些研究发现,通过自主招生制度选拔的学生入学后的学业表现方面明显高于通过普通高考方式升学的学生(统招生),但并未超越保送生(鲍威,2012)。自主招生在合作学习能力、学术兴趣等方面优于统招生(文雯、管浏斯,2012)。对上海某大学自主招生个案的分析发现,经过高校自主招生录取的学生在能力和素质方面能够达到和适应大学的学习要求,入学后的学习成绩更加优异,其整体的高考成绩也不低于通过高考录取的统招生(马磊等,2009)。

以上的经验研究,要么是基于单个学校的自主招生数据(马磊等,2009;Liu, et al., 2014),要么是基于高校学生调查的截面数据,比如,2010年由北京大学教育学院实施的“首都高校教学质量与学生发展调查” (鲍威,2012)和由清华大学实施的“中国大学生学习投入调查”(文雯、管浏斯,2012)。这些研究的分析策略也仅仅限于对比两类学生(自主招生的学生和统招生)的学业表现,比如,是否获得国家奖学金、成绩排名、专业素养、合作学习能力和学习兴趣等,而对学业之外的其他方面的发展和毕业后的去向问题则缺乏相关的追踪数据。另外,它们只是简单地对比自主招生的学生和高考统招生,忽略了前者的高度选择性特征和内部的异质性。当然,高考统招生也有内部的异质性,主要体现在高考分数上,而自主招生学生则存在“破格录取”和“掐尖录取”两个重要的区分(详见下面的分析),特别是前者,因为享受了加分优待,他们才得以成功进入大学。这部分群体是特别值得关注的,因为他们如何进入大学是关乎自主招生“公平性”的核心问题。

三、分析框架与研究问题自主招生政策的一个重要特征是,通过自主招生考核的学生必须在高考中达到一定要求(通常要过所在省份的第一批本科录取分数线)才能享受加分或降分录取等特殊优待。因此,在实际操作中,通过自主招生考核的学生大体可分为两个子类群体。第一类是那些真正的受益于自主招生政策的学生,即那些通过普通高考或许是无法进入他们现在所在学校学习的学生。我们称其为“破格录取生”。这些学生是因为享受了自主招生的特殊优待才得以成功入读现在的名校。第二类学生虽然名义上参加了自主招生考试,并获得了录取等优待,但实际上,他们即便没有参加自主招生,也完全可以通过普通高考入读该校,并未享受到任何优待。我们称之为“掐尖录取生”。

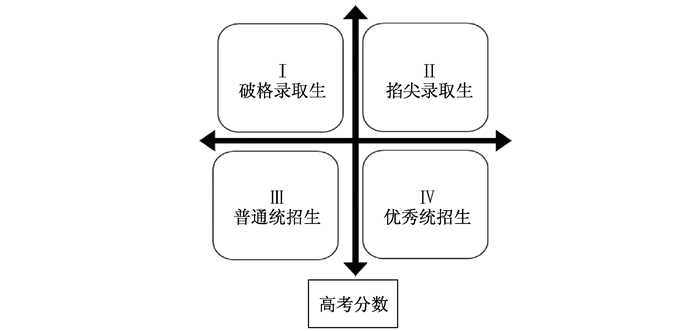

具体地说,我们可以根据“学生高考分数是否达到该校的平均录取线”和“该生是否获得自主招生录取优待”这两个指标,将所研究的在读大学生分为四个类别。如图 1所示,第一类是自主招生中的“破格录取生”,即高考分数在学校平均录取线以下,但因享受了自主招生的加分优待才得以入读该校。5第二类为自主招生中的“掐尖录取生”,即高考分数在该校平均录取线以上,虽然名义上获得了自主招生的加分优待,但他们实际上完全可以凭高考分数入读该校。第三类是普通统招生,高考分数在该校平均录取线以下。第四类为优秀统招生,其高考分数在该校平均录取线以上。

|

图 1 基于高考分数和招考类别划分的四类大学生群体 |

以上的类型学划分考虑到通过自主招生的学生的选择性和内部的异质性,为深入理解自主招生政策提供了便利的分析工具。在讨论自主招生政策对教育公平和人才选拔的影响时,我们重点关注的应该是第一类破格录取的学生,即“谁获得了破格录取”,“破格录取的学生是否比统招生更为优秀”。进一步说,对自主招生中的破格录取学生群体的分析又可以分为两种情况。第一种是基于社会经济地位或者社会关系网络的破格录取,这涉及稀缺教育资源分配的核心问题,也是关于自主招生与教育公平争论的焦点问题。第二种则是基于学生能力表现的破格录取,即,给予那些通过普通高考无法进入大学,但具有特殊才能或者综合素质更高的学生录取上的优待。而后者才是引入自主招生政策的初衷,他们进入大学后和大学毕业以后的表现至少要比统招生优秀才是。

第二类“掐尖录取”的学生群体虽然在一定程度上可以表明自主招生过程中的唯才是举的公平性,但也说明自主招生的选才标准和高考选才标准是一致的。从这个意义上讲,自主招生实际上是对社会资源的浪费,因为这些“尖子生”无论是否享受到自主招生的优待,都可以获得入读该大学的机会,自主招生因此变成多此一举。6

本文利用“首都大学生成长追踪调查”的数据资料,旨在回答以下两个问题:首先,谁获得了破格录取资格?自主招生的破格录取生和统招生在家庭社会经济背景和高中阶段学业表现等方面存在哪些差异?第二是自主招生与人才选拔,即通过自主招生破格录取的学生是否比统招生在学业表现、组织能力、非认知能力、毕业后的就业去向等方面更优秀?

四、数据、变量与方法 (一) 数据本文使用的数据来自“首都大学生成长追踪调查”(Beijing College Students Panel Survey,BCSPS)。该项目旨在通过搜集长期追踪数据,对上述中国高等教育快速扩张过程和体制改革中面临的种种问题进行系统的实证研究。调查把北京市54所公立大学的在校学生学籍数据库作为抽样框,采用多阶段、分层、概率与规模成比例(PPS)的抽样方法进行最初的样本设计。首先,我们将学校层级作为第一层抽样单元(Principle Sampling Unit,PSU),学科专业作为第二层抽样单元(Secondary Sampling Unit, SSU)。我们以大学的行政隶属关系及是否列入“211工程”名单为依据,将符合调查条件的北京高校分为六层。由于在中国高等教育迅速扩张后,精英大学的规模招生规模相对较小,而我们对这类学校的学生又特别关注,所以,我们在样本设计中对这类学校单独分层,以保证这个群体有足够的样本量。因此,我们将北京大学、清华大学和中国人民大学三所大学单独分层(下文统称为“精英大学”),另外三层为所有教育部直属或者其他中央部委直属的“211工程”大学(下文统称为“211大学”)、所有教育部直属或者其他部委所属的非“211工程”大学和北京市属地方高校(下文统称为非“211大学”)。在单独分层的北京大学、清华大学和中国人民大学三所大学中,我们利用PPS抽样法各抽取25个专业,每个专业抽取20个学生(调查总体为2006年和2008年秋季入学的本科生)。在其他层内,根据各层的学生数目,大致成比例地抽取学校数目,结果分别抽到6所高校、2所高校和4所高校。每个高校再分别抽取15个专业,每个专业20人。最终我们得到北京15所高校的5 100名学生样本。2009年的基期调查完成了4 771人,应答率为93.55%。这些样本在2010—2013年分别被追踪调查了4次。在最后一期的调查中,所有学生都已毕业,有的离开北京去外地或者出国,仍有55%的基期样本被成功追访到(吴晓刚,2016)。

“首都大学生成长追踪调查”历时5年,样本设计可满足不同研究需求,仅北京大学、清华大学和中国人民大学三大传统精英大学就有1 404个样本(设计样本1 500个),并对各学校具有代表性。由于自主招生是在中国最好的一批大学中进行的招生改革,目的在于选拔优秀人才。因此,本文的分析样本限定在北京大学、清华大学和中国人民大学三所精英大学。7这三所大学的自主招生学生总数为358人。由于我们主要感兴趣的是比较统招生和自主招生学生,需要有高考成绩的信息,故去掉无需参加高考的262名保送生8(三校有207位保送生,占所有保送生的79%,包括73位参加自主招生考试却没有参加高考的学生样本)。删除有相关自变量缺失的样本后,最终进入分析的三校样本共962位学生,其中自主招生入学的169位(破格选拔的105位和“掐尖录取”的64位)。

(二) 变量与测量 1. 学生类别我们根据“高考分数是否达到当年学校平均录取线”和“是否获得该校自主招生优待”两个指标划分了四种类型的大学生:9普通统招生(高考分数在该校平均录取线以下)、优秀统招生(高考分数在该校平均录取线以上)、自主招生的“破格录取生”(高考分数在该校平均录取线以下,因为享受了自主招生的特殊优待才得以成功入读该校)和自主招生的“掐尖录取生”(高考分数在该校平均录取线以上,虽然获得了自主招生优待,但实际上完全可以凭借高考分数入读该校)。

2. 学生表现(1) 大学学业表现

学业表现是评估自主招生学生政策的重要指标之一。我们主要通过以下四个指标来测量大学本科阶段的学业表现:第一个指标是“大学期间的平均成绩”,通过班级排名来测量,本文将其处理为数值为0到1的连续变量,数值越高表示排名越靠前;第二个指标是“大学英语四级考试成绩”,为连续变量;第三个指标是“大学期间是否至少获得某种校级及以上的奖励”,为二分类变量(“是”为1,“否”为0);最后一个指标为“学习效能感”。我们主要通过以下五个问题来测量“学习效能感”:“我确定我能掌握今年在课堂上教得知识内容”“我确定我能想出办法来完成最困难的功课”“只要我不放弃,我就能完成几乎所有的功课”“即使功课很难,我也能学会”“只要我努力,即使是最难的功课我也能完成”,选项为1到5的定序变量,1为“非常不同意”,5为“非常同意”,分析中我们采用了5道题目回答的总和。

(2) 大学阶段的社会活动和非认知能力发展

大学期间也是青年成长的重要阶段,除了学习专业知识外,也开始离开家庭和父母的庇护,逐渐独立地接触社会和与人交往。我们利用三个指标来测量学生的社会活动与交往能力,即“大学期间是否入党”“大学期间是否打算入党”和“大学期间是否曾经担任过学生干部”。上述三个指标均为二分类虚拟变量(1=“是”,0=“否”)。

此外,在人力资本之外,与社会活动能力相关的“非认知能力”(non-cognitive skills)及其在社会经济地位的获得过程中的作用近年来越来越受到关注(Heckman and Rubinstein, 2001;Heckman,Stixrud and Urzua, 2006)。经常被提及的非认知能力有“自我效感”(self-efficacy)和“自尊感”(self-esteem)。前者是指人们对自身能否利用所拥有的技能完成某项工作的自信程度,后者则是指人们对自己的价值、长处重要性在总体情感上的评价。我们使用来自斯考泽和泽拉塞勒姆(Schwarzer and Jerusalem, 1995)设计的包含10个题目的一般自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale,GSES)来测量“自我效能感”,由罗森博格(Rosenberg,1965)设计的自尊量表(self-esteem scale,SES)来测量“自尊感”。按照上述两个量表的使用规则,我们将量表题目得分加总作为分析的因变量。

(3) 毕业规划和毕业后的去向

大学期间也是一个人从青少年向成年过渡的重要阶段,是一个人生命历程中从学校迈向社会的准备阶段。我们在第一轮(2009年)调查中询问了被调查学生毕业后的规划,即“你本科毕业后打算干什么”,选项为三分类变量:1.“没想好”;2.“参加工作”;3.“继续攻读研究生学位”。

由于这是一项跟踪调查,我们可以搜集到学生毕业后的实际去向的信息。毕业后的去向通过以下变量测量:“可选择国内读研”“选择海外读研”“工作(含待业)”等三种情况(三分类变量)。

3. 大学入学前的情况入学前的情况包括家庭背景和高中阶段的学习情况。家庭背景是我们解释招生考试制度公平和效率的核心变量,既会影响大学生的入学方式,也对其在校表现、毕业后的去向等有显著影响。本文采用多个指标来刻画学生的家庭背景。第一是用基线调查时的家庭年总收入(取自然对数)测量家庭的经济资源;第二是父母(至少一方)是否接受过高等教育(大学及以上),为二分虚拟变量(“是”为1,“否”为0);第三,父母是否为干部,为二分虚拟变量(1表示“父母至少有一方为处级及以上干部”);最后,父母的户籍类型,为二分变量,1表示“父母至少有一方具有非农业户籍”。

有关高中阶段的学习情况主要通过以下两个指标来反映。一是高中就读学校的类型,为二分变量,1表示“就读于省级或国家级重点高中”,0表示“就读于其他类型的高中”。10二是高考分数(连续性变量),相对全面客观地反映高中阶段学习的表现,也是用来划分四类学生的主要依据。由于各省、各科和各年的高考分数并不具有可比性,我们利用考生来源省的高考录取分数线将考生分数进行标准化,以便于进行比较。11

4. 控制变量我们在分析中还加入了一系列的控制变量,包括性别、年龄、民族、来源省份、专业类别和入学年份。年龄为连续变量,性别(“男性”=1)、民族(“汉族”=1) 和入学年份(“2008年”=1) 均为二分类的虚拟变量,而学校、生源省份和专业类别也分别被转换成一系列的虚拟变量,在结果解释时,系数将省略不表。

五、分析结果 (一) 描述性统计表 1显示,来自三所精英大学的962名学生中,四类学生分别有449名、344名、105名和64名。我们的研究感兴趣的群体是表 1中的自主招生中被破格录取的学生。

| 表 1 样本和四类大学生子样本的描述性统计特征 |

从家庭背景看,78.9%的学生来自城市家庭(即父母的户籍为非农户籍),约20%的学生来自干部家庭(父母至少有一方为处级及以上干部),40.4%的学生的父母至少有一方接受过大学教育。这些学生来自的家庭2009年收入平均约为50 513元(e10.83)。他们中的77.5%来自省级或国家级重点高中。这与吴晓刚(2016)关于“谁上了好大学”的研究发现大致吻合,即精英学校的学生更多来自城市优势阶层,当然,他们已经经历过高中所读学校的筛选。

我们除了描述分析样本的总体特征外,也对四类大学生进行分类比较,并特别关注自主招生中“破格录取生”的特征及其表现。不出所料,参加过自主招生的学生更多的来自重点中学(89.5%的“破格录取生”和93.8%的“掐尖录取生”)。家庭背景也明显好于其他统招生。比如,59%的“破格录取生”和65.6%的“掐尖录取生”的父母至少一方受过大学教育,而只有36%左右的统招生的父母如此。特别值得关注的是,“破格录取生”中为处级或以上干部(即通常说的“官二代”)的比例最高,达28.6%。他们标准化的高考成绩更低,在校期间担任学生干部和入党的比例更高一些。

在表 2中,我们以“破格录取生”与其他三组学生就在校表现和毕业后的出路进行两两比较(两组样本t检验)。除了成绩排名、英语成绩和自我效能感之外,破格录取和普通招生的学生在是否获得奖励、自尊感和大学毕业后的实际毕业的去向方面,统计学上的差异并不明显。

在本文以下部分,我们首先将利用多分类逻辑斯蒂回归模型分析“谁获得了破格录取”,然后通过多元线性回归模型、二分逻辑斯蒂回归模型或多分类逻辑斯蒂回归模型来比较四类学生在学业表现、社会活动和非认知能力、毕业去向等方面是否存在显著的差异。

| 表 2 破格录取生与其他三类学生的均值比较(T检验) |

谁获得了自主招生的破格录取资格是涉及稀缺优质教育资源分配的核心问题,也是关于自主招生与教育不平等争论的焦点问题。表 3报告了家庭背景和高中阶段学业表现对能否获得自主招生破格录取几率的影响。

| 表 3 “谁获得了破格录取资格”多分类Logit模型估计结果(N=962)(参照组为“普通统招学生”) |

模型1主要考察家庭背景对获得自主招生破格录取资格的影响。我们可以发现,相比于统招生而言,获得自主招生破格录取资格的学生更有可能来自城市家庭和父母上过大学的家庭(即父母至少有的受教育程度在大学及以上)。模型2在模型1的基础上加入了高中阶段的学业表现的变量,即就读高中的类型和高考成绩。结果显示,父母的教育程度和户籍类型对是否获得自主招生破格录取资格依然有显著的作用,城市家庭和父母至少一方受过大学教育家庭的子女在获得自主招生破格录取资格的机会上依然具有显著优势;是否就读于省级或国家级重点高中对于获得自主招生破格录取资格具有显著的积极作用。高考成绩对于获得自主招生破格录取资格具有显著的负向影响,这与我们对自主招生破格录取的界定有关。表 1的描述性分析也已表明,

平均而言,被自主招生破格录取的学生的高考成绩也低于普通统招生。我们以模型2为基准模型报告主要变量对于获得自主招生破格录取资格的影响。就家庭背景的影响而言,父母是否为干部身份和家庭收入对于获得自主招生破格录取资格并没有显著的影响,而父母是否接受过大学教育对于获得自主招生破格录取资格具有显著的正向影响,相比于父母没有受过大学教育的学生而言,父母至少一方受过大学教育的学生获得自主招生破格录取资格的发生比要高出0.83倍(e0.606-1)。就公众比较关心的城乡差异而言,分析显示,农村学生更少可能获得自主招生破格录取资格,非农户籍出身的学生获得自主招生破格录取资格的发生比是农业户籍出身学生的2.1倍(e0.743) (p<0.10)。

就读高中的类型对于获得自主招生破格录取资格具有重要的影响,就读于省级或国家级重点高中的学生获得自主招生破格录取资格的发生比是就读于其他高中的2.88倍(e1.059)。重点高中对自主招生破格录取资格的影响,不仅仅是因为其教育资源和教学质量显著好于普通高中,而且与自主招生的选拔方式也有重要的关系。虽然按照规定,考生可以自己申请报名参加自主招生考试,但在实践中,中学推荐表对于成功获得自主招生优待具有非常重要的作用。不同于一般的推荐信,中学推荐表通常是由大学招生办下发给指定中学,带有推荐序列号的特定推荐表,能获得推荐表的中学通常是连续多年为该高校输送生源的省级重点中学(Liu, et al., 2014)。

简言之,我们关于谁获得了自主招生破格录取资格的分析结果与既有研究是一致的,即获取自主招生机会的通常是来自城市家庭、父母上过大学的家庭和就读于重点高中等优势阶层的学生(鲍威,2012;Liu, et al., 2014;尹银等,2014;刘进,2016)。

(三) 破格录取的学生更优秀吗通过自主招生考试破格录取的学生在大学期间的学业表现、组织能力等方面是否与普通高考选拔的学生有显著差别是评价自主招生选拔标准科学性的一个重要指标,也是评价自主招生破格录取是否公平的重要考量因素。表 4比较了四类大学生在大学成绩排名、大学英语四级考试得分、大学期间是否获得奖励,以及学习效能感等方面的差异。

| 表 4 四类大学生的在校期间学业表现差异的估计结果(二分类Logit和OLS模型) |

模型1的分析结果表明,自主招生破格录取学生的班级成绩排名比普通统招生要高出6.5%,但与优秀统招生和自主招生掐尖录取的学生并无显著差别(参见表 2)。由于大学期间的学业表现在各学校和各专业之间并不具有很强的可比性,我们通过班级排名来测量学生的学业表现。为了使结果的解释更加直观,我们用1减去排名除以班级的人数,得到一个数值为0到1的连续变量。模型2考察了四类学生在大学期间获得奖励方面的差异。分析结果显示,自主招生破格录取的学生、普通统招生和优秀统招生并没有显著差别,而自主招生掐尖录取学生在获得奖励上具有显著的优势。模型3主要关注四类学生在大学英语四级考试得分上的差异,分析结果表明,自主招生破格录取学生与普通统招生并无显著差异。模型4考察了学生的学习效能感,分析结果表明,自主招生中获得破格录取资格的学生自我报告的自我效能感显著高于普通统招生。

那么,通过普通高考进入大学的学生和通过自主招生破格录取的学生在其他方面是否存在显著差异呢?表 5汇报了四类学生在是否入党和是否担任过学生干部两个指标上的分析结果。结果表明,相对于经过普通高考选拔的学生而言,自主招生破格录取的学生在是否选择入党和是否担任过学生干部等表现其政治倾向和组织协调能力等方面的测量指标上也没有表现出来显著的优势。

| 表 5 四类学生在校期间社会活动和非认知能力差异的估计结果(二分类Logit和OLS模型) |

表 6进一步考察了四类学生大学期间的毕业规划和毕业后实际去向方面的差异。模型1为三分类的逻辑斯蒂模型估计结果,考察四类大学生在大学期间毕业规划的差异。结果表明,四类学生在大学期间的毕业规划上并无显著差异。模型2区分了三个类别的毕业去向,即参加工作、国内读研和海外留学,分析结果也显示,三类学生在三个毕业去向的归宿上并没有显著的差异。简而言之,自主招生破格录取的学生在大学期间的毕业规划以及实际的毕业去向等方面与统招生并没有显著的区别。12

| 表 6 四类学生就业规划和毕业去向差异的估计结果(N=962)(多分类Logit模型) |

上述分析结果说明,就大学阶段的学业表现、社会活动和组织能力、毕业去向等方面而言,自主招生破格录取学生并未显著优于统招生,虽然其班级成绩排名略好于普通统招生,却未显著好于优秀的统招生。既有研究发现,自主招生的学生似乎总体在校表现要优于普通高考学生(马磊等,2009;文雯、管浏斯,2011;鲍威,2012),但通过将自主招生学生区分为破格录取的学生和掐尖录取的学生,我们的分析表明,以往的研究发现或许主要是由自主招生中的掐尖录取的学生造成的偏差,而这一批学生恰恰是不需要自主招生政策的,因为他们完全可以通过普通高考被选拔出来。

六、结论与讨论高等学校新生录取制度不仅是一项重要的教育选拔制度,它还肩负着维护社会公平和保持社会流动渠道畅通,从而达到稳定社会秩序的重要功能。作为高校招生改革的一项重要尝试,自主招生的目标是探索科学选才方式,避免高考“一考定终身”的不足,使那些具有学科特长和创新潜质的“偏才”和“怪才”有更多进入大学学习的机会。虽然自主招生涉及的学生数量与全国高考考生总数相比只占很小的比例,但因其导向代表未来高校的招生趋势,每年都会引起社会的广泛关注。这项制度已经实行了十多年,但一直以来,由于相关数据获得的困难,对这一教育选拔机制的实证研究还比较缺乏。

通过对“首都大学生成长追踪调查”的数据中三所精英大学自主招生学生和统招生的比较,我们发现,第一,从教育公平的角度来讲,与通过普通高考选拔的学生相比,自主招生破格录取的学生在家庭背景上要更好,他们更多地来自城市家庭、重点高中和其父母的教育程度也显著地高于通过普通高考选拔的学生。第二,从人才选拔的角度来讲,与通过普通高考选拔的学生相比,自主招生破格录取的学生在学业表现、社会活动能力和非认知能力、就业去向等方面并没有显著的差别。

本文的研究发现对于如何完善自主招生政策、促进教育公平、科学地选拔和培养优秀人才等议题具有重要的政策意义。针对自主招生中抢夺优质生源的现象,说明自主招生的选才标准和高考选才标准较为一致,因为这些“尖子生”无论是否享受自主招生的优待,都可以获得入读该大学的机会,他们完全可以通过普通高考选拔出来,这并没有达到自主招生制度设计者的初衷,在一定程度上浪费了制度设计的宝贵资源。事实上,针对自主招生中的乱象,教育部于2014年发文,强调要进一步完善和规范高校自主招生试点工作,主要选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生,并着力解决自主招生中存在的“掐尖”、“小高考”、影响中学教学秩序等问题;维护公平公正,确保机会公平、程序公开和结果公正;要进一步完善招生程序,合理确定考核内容和形式,规范并公开自主招生办法、考核程序和录取结果;严格控制自主招生规模。2015年起自主招生考核安排在全国统一高考之后进行。13

为什么自主招生破格录取的学生与普通高考选拔的学生在学业表现、非认知能力、就业去向等方面均没有显著差别?我们认为,一方面,如前所述,自主招生标准比较模糊,有很大的主观判断空间,从而有可能被滥用。结果是,这种改革可能并没有遴选出具有特殊才能和学科潜质的学生,并给予其优质的教育机会加以培养,反而为那些来自优势地位家庭的孩子打开了一个考试之外的方便之门。这些家庭会利用各种资源为自己的孩子安排符合所谓的“素质教育”标准的各种课外活动(布迪厄、帕斯隆,2002;Karabel,2005),争取到自主招生的入场券。14在分数竞争异常激烈的大学招生中,获得自主招生额外加分等特殊待遇对获得精英大学的教育机会重要性,不言而喻。另一方面,这种结果或许与中国大学自主招生中的“重选拔,轻培养”相关。高校在破格录取学生后,并没有“因材施教”,从而导致学生入学之后表现的趋同。

由于分析数据的限制,本研究还存在以下三个问题值得进一步研究。第一,本文的分析样本仅为2006年和2008年入学的三所精英大学,目前不能确定本文的发现是否可以推论到全国范围,特别是现在的情况。在今后进一步的研究中,还需要对不同时期和不同高校的自主招生学生进行比较分析。第二,虽然我们的分析表明,与通过普通高考选拔的学生相比,自主招生破格录取的学生在家庭背景上要更好,但我们的分析数据只包含在北京上学的样本(即无论是自主招生还是统招生,我们的分析都没有包括被淘汰或者在其他省份上学的样本)。因此,要得出关于自主招生与高考谁更公平的结论,我们需要全面考虑两种录取方式的淘汰率和学生家庭出身和高中学业表现的差异。最后,自主招生是否能选拔人才,可能也因专业领域而异。有些特殊才能的学生,在某些特定领域,如数学或工程学领域,可能更可以客观识别,而在另外一些领域识别标准则相对模糊。遗憾的是,由于样本量的限制,我们的分析无法进一步作出区分。我们期待未来的研究能够在教育部门或学校行政数据的基础上进行更有针对性的研究设计、更有效的测量和更加严谨的评估。

注释:

1. 虽然在高考招生期间,高校仍有少量的预留招生指标用于保送生、艺术特长生、体育特长生和民族生的招生,也有少数学生可以获得额外加分,比如少数民族考生、竞赛获奖考生等,但其招生范围极小,不超过当年总招生计划的1% (李路路,2013)。

2. 该文在对是否获得高考的特殊政策优惠的多元回归分析中,并没有具体区分获得是哪一种类型的优惠。自主招生考试和针对少数民族和烈士子女的降分优待背后的理念是有很大的区别的。

3. 由于保送生并不需要参加高考,我们没有其入学前的学业表现的测量,且所占比例较少,故而不在本文的分析范围。

4. 中国以外的例子,参见其他一些研究(布迪厄、帕斯隆,2002;Karabel,2005)。

5. 理想划分“破格录取生”的方法是根据每所学校每个专业在每个省份的录取分数线进行划分。由于数据获得的问题,我们无法进行这样的划分。本文根据每个学校在不同省份的文理科平均录取线进行区分。由于自主招生的学生成绩包含了自主招生加分,故而在平均录取线以下的破格录取生的考试原始成绩基本上是低于普通统招生的高考成绩的。换句话说,虽然我们划分的“破格录取生”未必一定是破格录取的,但他们的实际高考成绩却基本上是低于统招生,确实是不争的事实。

6. 一位审稿人指出,获得自主招生“录取优待”承诺的学生,可能在高考时面临较小的心理压力,从而会取得更好的成绩。但我们认为,减少学生心理压力不应该是“自主招生”的主要目标。

7. 其他12所高校参加过自主招生的学生一共只有173人,仅占其总样本的5.14%。

8. 这些学生与自主招生的学生比较,也是一个有意思的话题,留待后续做进一步的研究。

9. 各校的平均录取线是根据所有样本的学生按照入学年份、入学省份和文理科目分别计算所得。数据分别来自北京大学本科招生网(http://www.gotopku.cn/)、清华大学本科招生网(http://www.tsinghua.edu.cn/publish/bzw/)和中国人民大学阳光招生信息平台(http://rdzs.ruc.edu.cn/cms/)。

10. 在调查中我们将就读高中的类型分为“非重点高中”“县市级重点高中”和“省级以及全国重点高中”,分别占样本的11.7%、28.4%、59.9% (吴晓刚,2016)。由于这里我们的分析局限与三所精英大学,学生所读高中类型更加集中, 只有4.15%来自非重点中学。事实上, 自主招生面向的主要是少数比较好的重点中学。

11. 高考分数标准化的具体方式为:考生标准分=(考生考分-本省一本线)/(本省一本线-本省二本线)。

12. 由于不少参加自主招生的破格录取与拔尖录取的学生别之后都选择继续读研而不是就业,加上追踪样本的损耗,我们没有足够的样本量比较分析四类学生的首份职业的收入。

13. 参见:教育部, 2014, 《教育部关于进一步完善和规范高校自主招生试点工作的意见》(教学[2014]18号);教育部, 2016, 《教育部关于进一步加强高校自主招生信息公开和监督管理工作的意见》。

14. 2013年中国人民大学招生就业处处长蔡荣生因招生问题被查,涉案金额达数亿元,其中相当部分涉及自主招生中的腐败(参见新华网:http://news.xinhuanet.com/legal/2013-11/27/c_125770908.htm)。

| [] |

鲍威. 2012. 高校自主招生制度实施成效分析:公平性与效率性的视角.

教育发展研究(19): 1-7.

|

| [] |

布迪厄, 帕斯隆. 2002. 再生产:一种教育系统理论的要点. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

马磊, 赵俊和, 石金涛, 杨辉. 2009. 高校自主招生有效性的实证研究.

上海交通大学学报(9): 1422-1426.

|

| [] |

李春玲. 2010. 高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查.

社会学研究(3): 82-113.

|

| [] |

李路路. 2013. 中国大学生成长报告2012. 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

李煜. 2006. 制度变迁与教育不平等的产生机制.

中国社会科学(4): 97-109.

|

| [] |

李骏. 2016. 城乡出身与累积优势:对高学历劳动者的一项追踪研究.

社会学研究(2): 57-81.

|

| [] |

梁晨, 张浩, 李中清, 等. 2013. 无声的革命:北京大学、苏州大学学生社会来源研究(1949-2002). 北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

| [] |

刘海峰. 2002. 高考改革的教育与社会视角.

高等教育研究(5): 33-38.

|

| [] |

刘进. 2016. 社会资本对高校自主招生影响的实证计量.

重庆高教研究(2): 72-80.

|

| [] |

闵维方, 主编. 2006. 中国教育与人力资源发展报告[M]. 北京大学出版社.

|

| [] |

文雯, 管浏斯. 2012. 自主招生学生大学学习过程初探——以九所985、211高校自主招生群体为例的实证研究.

清华大学教育研究(3): 98-104.

|

| [] |

吴晓刚. 2009. 1990-2000年中国的经济转型学校扩招和教育不平等.

社会, 29(5): 88-113.

|

| [] |

吴晓刚. 2016. 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层来自首都大学生成长追踪调查的初步发现.

社会, 36(3): 1-31.

|

| [] |

吴愈晓. 2013. 中国城乡居民的教育机会不平等及其演变(1978-2008).

中国社会科学(3): 4-21.

|

| [] |

许多多. 2017. 大学如何改变寒门学子命运:家庭贫困、非认知能力和初职收入.

社会, 37(4): 90-118.

|

| [] |

杨东平. 2006. 高等教育入学机会:扩大之中的阶层差距.

清华大学教育研究(1): 19-25.

|

| [] |

尹银, 周俊山, 陆俊杰. 2014. 谁更可能被自主招生录取——兼论建立高校自主招生多元评价指标体系.

清华大学教育研究(6): 41-47.

|

| [] |

DiPrete Thomas, Gregory Eirich. 2006. Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality:A Review of Theoretical and Empirical Developments.

Annual Review of Sociology, 32(1): 271-297.

DOI:10.1146/annurev.soc.32.061604.123127

|

| [] |

Heckman James J., Rubinstein Yona. 2001. The Importance of Non-Cognitive Skills:Lessons from the GED Testing Program.

American Economic Review, 91(2): 145-149.

DOI:10.1257/aer.91.2.145

|

| [] |

Heckman James J., Stixrud Jora, Urzua Sergio. 2006. The Effects of Cognitive and Non-Cognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior.

Journal of Labor Economics, 24(3): 411-482.

DOI:10.1086/504455

|

| [] |

Ho Ping-ti. 1967. The Ladder of Success in Imperial China:Aspects of Social Mobility, 1368-1911. New York: John Wiley & Sons.

|

| [] |

Hu, Anning and Xiaogang Wu. 2017."Science or Liberal Arts? Family Background, Cultural Capital, and College Major Choice in China." University of Michigan Population Studies Center Working Paper.

|

| [] |

Karabel Jerome. 2005. The Chosen:The Hidden History of Admission and Exclusion at Harvard, Yale, and Princeton. Boston MA: Houghton Mifflin Company.

|

| [] |

Liu Limin, Wolfgang Wagner, Xiwei Wu, Ulrich Trautwein. 2014. Independent Freshman Admission and Educational Inequality in the Access to Elite Higher Education.

Chinese Sociological Review, 46(4): 41-67.

DOI:10.2753/CSA2162-0555460403

|

| [] |

Liu, Ye. 2016. Higher Education, Meritocracy and Inequality in China. Springer Singapore.

http://link.springer.com/978-981-10-1588-5

|

| [] |

Rosenberg Morris. 1965. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

| [] |

Schwarzer, Ralf and Matthias Jerusalem.1995."Generalized Self-Efficacy Scale."In Measures in Health Psychology:A User's Portfolio. Causal and Control Beliefs, edited by J. Weinman, S. Wright, and M. Johnston.Windsor, UK:Nfer-Nelson:35-37.

|

| [] |

Shirk Susan. 1984. The Decline of Virtuocracy in China.In Class and Social Stratification in Post-Revolution China, edited by William Watson. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Wan Yinmei. 2006. Expansion of Chinese Higher Education since 1998:Its Causes and Outcomes.

Asia Pacific Education Review, 7(1): 19-31.

DOI:10.1007/BF03036781

|

| [] |

Wu Xiaogang, Treiman Donald J.. 2007. Inequality and Equality under Chinese Socialism:The Hukou System and Intergenerational Occupational Mobility.

America Journal of Sociology, 113(2): 415-45.

DOI:10.1086/518905

|

| [] |

Wu Xiaogang, Zhuoni Zhang. 2009. Changes in Educational Inequality in China, 1990-2005:Evidence from the Population Census Data.

Research in Sociology of Education, 17: 123-152.

|

| [] |

Ye Hua. 2015. Key-Point School and Entry into Tertiary Education in China.

Chinese Sociological Review, 47(2): 128-153.

DOI:10.1080/21620555.2014.990321

|

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37