住房资源的获得既关乎个体合理的居住需求能否得到满足,也关系到民生问题能否得到解决。自20世纪末中国住房制度改革以来,住房资源的获得从依靠单位分配逐渐转变为个体从住房市场购买,住房资源的分配以效率优先,同时兼顾公平。总体而言,住房制度改革是利大于弊的,住房商品化调动了供应方的生产积极性,拓宽了住房资源的获得渠道,使丰富优质的住房资源惠及更多群众。然而,随着住房价格的持续上涨,有房者的房产价值水涨船高,无房者愈难购房,住房不平等由此产生。一方面,部分市场能力不足者丧失了满足自身基本居住需求的机会;另一方面,许多年轻人在父代的支持下积极入市购买婚房,由此衍生出“丈母娘推高房价”一类的笑谈。李斌(2002)认为,中国的房改制度是一种分割性的制度,从受益的角度分析,中国的房改政策更有利于社会上层,它加速了中国社会的贫富分化,强化了贫富分割。刘祖云和毛小平(2012)基于2010年广州市千户问卷调查进一步阐明了住房不平等与社会贫富差距的关系,即中国城市住房分层既反映社会贫富分化又可加剧社会贫富差距。因此,探讨住房不平等问题对于抑制社会贫富分化、实现社会公平具有重要意义。

中国的住房不平等问题与中国社会转型和住房制度改革的历史密切相关。由于中国社会转型最初是一场自上而下推行的市场化改革,处于改革背景中的住房体制转型也受到政府和市场双重力量的制约。前者掌握着住房福利资源再分配的权力,体现住房的福利属性;后者则建立了住房市场中的效率原则,强调个体人力资本对住房获得的重要性,侧重发展住房的商品属性。住房分层研究的“市场转型理论”1视角中,关于权力资本和人力资本回报变化的争论(刘欣,2005;马忠东等,2010;边燕杰、刘勇利,2005)以及住房属性问题的讨论(周运清、向静林,2009)由此产生。除了关注社会转型如何导致住房资源的属性及其获得机制的变化外,住房不平等现象背后的住房阶级分层也受到研究者的重视(刘祖云、毛小平,2012;林双凤,2012)。同时,不少学者直接研究住房制度改革的过程、特点与住房不平等的关系(李斌,2009;武中哲, 2010)。以上研究大多侧重于分析住房分层形成的社会背景、制度结构和影响机制等宏观因素,为厘清复杂的住房问题提供了整体性的研究视角。

关于中国住房不平等问题的研究还有另外一个传统,即强调微观层面的个体因素在住房分层中发挥的作用。该视角的理论出发点是个体生命历程理论,2近年被用于社会分层与流动研究中,分析市场转型通过对个体生活机遇的影响导致的社会不平等(李强,1999;陈那波,2006;周雪光,2015)。具体到住房分层研究,刘望保和闫小培(2010)分析了广州市住房产权转换与个体生命历程中重要生命事件的关联。李思明(Li,2004)则详细探讨了北京市居民的居住流动状况如何受到个体生命历程因素的影响。此外,在住房分层的形成过程中,个体的能动性和偏好也不可忽视。王宁和陈胜(2013)研究指出,个体住房权属偏好因不同时期住房政策的影响具有阶段性特征,即在住房改革初期居民以租赁公房为主,后期才以拥有住房产权为优势。这些个体生命历程视角下的住房研究,为笔者观察个体如何在宏观社会结构的制约下发挥主观能动性并形成自身住房阶级提供了宝贵机会。

无论是宏观的还是微观的研究传统,它们都对住房制度的市场化改革予以同样的关注,并以此为切入点剖析住房不平等形成的原因、过程和结果。正是在住房制度市场化改革的过程中,现代住房产权制度逐渐形成、发展和成熟,住房资源成为居民财富累积的重要方式并导致了代际住房获得的差异。刘祖云和胡蓉(2010)通过CGSS2006这一全国性的数据分析指出,户籍人口中代际差异已经取代阶层差异成为各阶层住房获得存在差别的原因。王宁和张杨波(2008)的研究也认为,父代给予子女的住房支持(非制度融资方式)是影响住房分层的重要因素,为解释当前的社会不平等再生产机制提供了一个新的视角。对于中国社会中父代为子代购房提供支持的现象,研究者多将其归结为家庭层面的影响因素,与国家、单位、个体层次的影响因素共同解释住房不平等的形成。例如,吴开泽(2016)的“家庭禀赋说”认为那些获得家庭资助购买首套房的个体在二套房获得上更有优势,结合2010年广州市千户问卷调查数据,该研究假设得到了验证。

西方也有不少研究认为,父代家庭的社会经济地位与子代首次置业或产权房的获得具有很强的相关性(Henretta,1984;Mulder and Smits, 1999)。至于影响机制,有研究者(Helderman and Mulder, 2007)从“礼物”馈赠的角度分析了住房资源的代际流动;也有研究者(Lersch and luijkx, 2015)结合欧洲13个国家居民的生活史数据提出了“社会化假设”(socialisation hypothesis),认为童年时期父代的住房状况会对子代的住房获得产生一种“社会化效应(socialisation effect),影响其对未来住房的期望以及是否拥有产权房的选择偏好。同时,子代可以学习父代获得住房的方式,掌握相关的技能、知识,采取某些行动,这些都会增加子代获得产权房的可能性。3

以上中西方的相关研究启发笔者关注住房不平等研究中的代际因素及其形成的原因。在中国社会中,基于以下三点,这一研究思路需要更为深入细致的材料验证和理论讨论。第一,高房价背景下,住房价格的快速上涨使住房资源获得不平等中的代际效应凸显,北上广等房价居高不下的一线城市最为典型。就广州而言,住房制度改革后,2002年广州市住宅商品房的平均销售价格为3 995元每平方米,2015年上涨为14 612元每平方米。4房价的上涨使年轻人购房的难度加大,而房产的升值使子代在住房财富的继承或获得购房支持的程度上出现明显差异。父代家庭住房资源的优势或劣势延续到子代家庭中,形成了住房资源获得的初始不平等。第二,传统中国社会和文化中的“家族式”特征使为子女购房成为父代家庭的责任和义务,子代对父代的住房财富普遍享有继承权。许琅光(2001)以云南喜洲为例进行研究,发现中国社会最重要的次级集团是“宗族”,中国亲属体系的主轴是纵向的父子关系,而美国则以横向的“社团”和“夫妻”为主轴。虽然当前宗族主义已经不再盛行,核心家庭成为主流,但父代的抚养责任和子女合法的财产继承权利依然存在,这客观上为住房产权和财富的代际流动提供了社会文化基础。第三,当前中国社会庞大的独生子女群体的存在,使住房资源代际累积的集中程度空前,与传统中国社会普遍的多子女家庭可继承的住房财富相比,该群体住房资源的获得受代际因素的影响突出。蔡禾和黄建宏(2013)将此概括为“家庭结构说”,即房价越高独生子女家庭(相对于非独生子女家庭)的购房能力越强。

综上所述,随着中国房价的上涨,父代个体生命历程早期的住房优势/劣势不断累积扩大。在传统家族观念和独生子女家庭结构的催化下,父代的住房差异延续到下一代,由此产生了子代住房资源获得的两级分化。由于先赋性资源的差异是后天无法改变的,子代住房不平等问题将更难突破。因此,集中探讨代际因素引发的住房不平等具有重要的现实意义。本文将使用“代际累积”这一概念,结合广州城市居民住房资源获得个案调查材料,探讨我国个体住房不平等形成的因果机制和历史过程,弥补上述从家庭层次出发解释个体住房不平等的研究只论证了两者的因果关联而未澄清过程的遗憾。

二、代际累积的理论分析以往累积解释社会不平等的研究从优势累积(cumulative advantage)和劣势累积(cumulative disadvantage)两条路径解释社会不平等的形成与扩大。笔者将在更长的时段内进行考察,初步构建“代际累积”解释住房不平等的理论维度,为系统分析当前中国父母支持子女购房的典型现象及其导致的住房不平等问题提供理论依据。

(一) 累积方法的引入优势/劣势累积理论作为解释社会不平等的机制,在中西方已有不少实证研究成果,例如在健康领域(Willson, et al., 2007;徐洁、李树茁,2014)、职业分层领域(Allison and Stewart, 1974)、老龄化研究领域(Dannefer, 1987;胡薇,2009)和贫困问题领域(徐静、徐永德,2009)。这些研究的共同点是寻找一个或几个变量作为解释某一方面不平等的原因,并用优势/劣势累积理论解释个体生命历程早期的差异如何随着时间的推移扩大,导致后期的社会不平等。本研究借鉴该思路分析代际住房不平等问题,不仅可以将家庭层次解释住房不平等的诸多零散因素按照优势/劣势进行分类概括,提高其对住房不平等的解释力,还可以澄清代际住房不平等逐渐扩大的过程。

此外,虽然已有一些学者将累积研究从代内拓展到代际,但是代际累积的研究仍相对缺乏(李均鹏,2011),仅有邓国彬(2012)将累积优势理论从代内拓展到代际,对教育领域的不平等问题进行了分析。因此,在住房不平等研究中将累积机制拓展到父代,也是深化累积机制解释代际不平等的有益尝试。

(二) 代际累积的内涵优势累积/劣势累积概念起源于默顿(Merton,1968)对科学界社会分层的研究,用以论证“发现和奖励人才偏爱早慧的制度化偏见”在学者和科学家的人生历程中可能会引发严重的不平等,又称“马太效应”。关于累积的运作机制及其与不平等的关联,奥兰德(O’Rand,2002)进一步分析指出, 累积优势是通过提高进入优势机会结构的概率实现的,累积劣势则往往带有路径依赖的涵义。也就是说,个体早期的优势之所以随着时间日益扩大,是因为其比早期劣势者有更大的可能性或者更早进入优势机会结构中进行优势累积;而早期的劣势者受到过去劣势的牵制,形成了对原有累积路径的依赖,因此他们有更小的可能性或者更迟进入优势机会结构中,导致了优势和劣势的两极分化和不平等。

参考“优势/劣势累积”概念,代际累积也可分为“代际优势累积”和“代际劣势累积”两种类型,用来描述子代购房时由于代际支持的差异引发的住房不平等。在这一过程中,有两个机制发挥作用:一是父辈的代内累积机制,二是子辈的代内累积机制。在当前的中国社会,为子代购房提供经济支持或者直接把父代累积的住房财富作为礼物或者遗产馈赠给子代十分普遍。也就是说,父代家庭财富或者住房资源累积的结果导致子代住房资源累积起点的不同,因此,两个代内累积机制具有代际相联的合理性。

总体来看,无论是代际优势累积还是代际劣势累积都是在探讨先赋性因素对子代住房阶级地位获得不平等的影响。类似的从先赋性因素入手分析社会不平等的研究还有布劳和林肯的“地位获得模型”,其将先赋性因素、自致性因素作为自变量,个体社会地位作为因变量,探讨社会阶层流动与开放的程度。当个体职业地位的获得主要受先赋性因素影响时,社会较为封闭(Blau and Duncan, 1967)。由此可见,代际住房不平等累积的因果机制,不仅可以说明个体住房阶级的流动状况,还可以反映出社会分层与流动体系的开放与封闭程度。

(三) 代际累积的因果机制和过程分析受以往研究通过优势/劣势累积因果路径分析社会不平等的方法和最新文献对累积过程关注的启发,本文将弥补以往累积与社会不平等研究忽视代际的不足,从因果机制和过程分析两方面推进代际累积对住房不平等的解释。

1.代际累积的因果机制

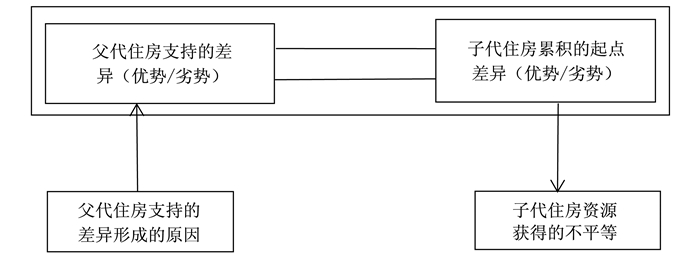

迪普莱特和艾里奇(Diprete and Eirich, 2006)概括了代内优势累积的两种因果机制,一种是根据默顿对科学界的职业分层研究提炼出的“严格意义上的优势累积模式”(the strict form of cumulative advantage),另一种则是根据布劳和邓肯在《The American Occupational Structure》一书中对“地位—资源互动模式”的分析提炼出的“布劳—邓肯式的累积模式”(the Blau-Duncan form of cumulative advantage)。前者认为,个体在结构位置中的初始差异随着时间的推移呈现指数式扩大的趋势,个体的能动性被早期的优势/劣势路径的惯性牵制,导致了后期的不平等。后者则强调,个体因为具有某种特质而产生相应的优势或者劣势,最终导致持续的社会不平等,至于不平等如何随时间变化并未得到关注。参考代内累积的两种因果机制,代际累积的因果机制也可划分为“严格意义上的优势累积模式”和“布劳—邓肯式的累积模式”。比较而言,前者适用于经济领域可量化的不平等研究,后者更适合社会领域的不平等分析。本研究借鉴后者的分析思路并在累积机制中加入代际维度来解释住房不平等:在代际优势/劣势累积机制中,父代的不同特质导致其为子代提供的住房支持有优劣之分,这成为子代住房资源累积难以更改的初始不平等。同时,由于子代的能动性被初始的优势/劣势地位所形成的惯性牵制,这一初始地位的差异将随着时间的推移不断扩大,持续地影响子代后续的住房资源累积结果,可能引发严重的住房不平等问题(详见图 1)。

|

图 1 代际累积与住房不平等的因果流程 |

本研究将结合个案资料,首先区分父代住房支持的不同类型并对其造成的代际优势/劣势进行归类,这是子代住房资源累积起点的不平等,即代际因素引发子代初始住房不平等的中间环节。以此为切入点,向前可以探讨父代为何能够累积资源,父代支持子代购房的原因;向后可以分析父代住房支持对子代初始住房不平等及子代后续住房资源获得不平等的具体影响。

2.代际累积的过程分析

史密斯和法瑞斯(Smith and Faris, 2015)在对成人地位分层的研究中发现了传统优势累积模式在解释不平等变化上的不足。传统观点认为,个体的社会地位分层是稳定的,原初社会地位的差异会随着时间的推移沿着优势/劣势累积的路径逐渐放大,不太可能发生阶层流动。然而,他们通过对累积过程的分析发现,在持续而稳定的不平等之下是十分频繁的上下波动,要实现最终的社会地位流动还需要克服累积路径的限制和拖拽。受此思路启发,代际住房不平等现象的研究也应该考虑到“代际累积波动”的情形,即在父子相连的代际优势/劣势累积过程中,受某些因素影响既有累积趋势可能发生异于原初累积方向的变化:一是累积向上波动,在本研究中指住房累积劣势受某些因素影响朝着优势方向发展;二是累积向下波动,在本研究中指住房累积优势受某些因素影响被迫朝着劣势方向发展。严重的累积向下波动甚至会使个体的住房资源累积过程发生断裂。李均鹏(2011)认为,吸纳断裂因素是对累积研究进行改进的方向之一。就本研究关心的住房不平等而言,如果可以发现代际累积过程中累积波动的具体类型和引发累积波动的关键因素,可以弥补代际优势/劣势累积机制未能澄清累积过程中波动存在的理论缺憾。在探讨住房不平等现象时,代际累积的因果机制和累积过程这两个维度互为补充、缺一不可。

三、广州市住房资源获得研究广州市作为广东省省会是中国改革开放的前沿阵地,其住房制度的市场化改革相对深入,房价高、人口多,优质住房资源稀缺,可较好地反映出一线城市住房分化的趋势。由于影响住房分化的原因众多且研究成果丰富,基于对中国社会文化传统的考虑,本文选取了代际累积这一独特视角,采用定性研究的方法,以广州市城市居民为调查对象,补充分析中国大城市住房分化的过程及代际累积对住房不平等的影响。

(一) 个案背景介绍本次调查以广州市城市居民为研究对象,通过滚雪球抽样抽取了21个个案,并进行深度访谈收集第一手资料。为避免同一类型个案的无效重复,抽样考虑到年龄的差异同时尽量涵盖各类代际住房支持的状况,直到理论饱和5结束抽样。考虑到确立住房产权私有是中国住房制度改革的重要特征,参考桑德斯(Saunder,1984)“消费部门分割”理论强调市场私房领域自有住房者拥有住房的各种权利和潜在交换价值的优势的观点,本文对个体住房资源获得状况的测量以“夫妻及其未婚子女”(即核心家庭)是否拥有“产权房”为标准,而不采用住房区位、户型、面积等更多反映住房条件的因素。个案收集完成后,按照如下规则进行编号:第一部分是个案(Case)英文的首字母与个案访谈的顺序;第二部分是案主姓氏第一个字母的大写与其出生年代;第三部分是案主拥有的住房数量。两两之间用“-”隔开,例如“C1-L90-1”表示首次个案调查的“90后”L姓案主所在的核心家庭拥有一套产权房。

访谈对象的出生年代最早为20世纪30年代,最晚为20世纪90年代,分布在中国住房制度的不同时期。在住房制度的不同时期,父代为子代提供住房支持的方式不同,因此,需要对个案所处的住房制度时期进行划分。以广州市为例,6住房制度改革共经历了以下三个时期:一是房改前的住房实物分配时期(1949年至1989年);二是房改时的住房双轨制时期(1989年至2000年);三是房改后的住房市场化时期(2000年至今)。受限于被访者的年龄,完全处于住房实物分配时期的个案只有1个(C12-X30-1),由于该时期国家对个体生活实行生老病死“全包式”的福利制度,住房供给和分配由国家和单位负责,父代家庭无法直接影响子代住房资源的获得。本文的分析以住房双轨制时期7和住房市场化时期8的个案为主,将个案材料中体现出的父代住房支持的具体方式进行归类(详见表 1),在此基础上澄清父代住房优势/劣势累积的差异,探讨代际因素与住房不平等的因果关联和具体过程。

| 表 1 广州市住房资源获得个案中的父代住房支持类型9 |

1.代际住房累积的因果机制

(1) 住房双轨制时期:代际住房优势/劣势累积

住房双轨制时期是指住房制度改革未完全实现从“住房实物分配”向“住房市场化”转换,住房供给和分配在某一阶段呈现“国家”与“市场”双重主体并行的时期。在这一制度背景下,广州市居民既可以从体制内渠道购买价格优惠的政府公房或单位福利房,也可以从体制外渠道购买商品房。就前者而言,住房资源由国家供给、单位分配,父代家庭无法直接影响子代住房资源的获得;就体制外渠道而言,父代家庭开始被裹挟到为子代购房的责任中来,获得了直接影响子代住房资源获得的市场空间。具有不同特质的父代家庭为其子代提供住房支持的能力和方式不同,父代住房支持的优势和劣势由此形成。

结合调查个案,本文首先探讨代际住房支持劣势的形成。经历住房双轨制时期而未获得父代住房支持的个案有3个(C6、C8、C17),为何其父代家庭无法为子代提供住房支持?

我父亲是地主,虽然是开明绅士,但是我找对象就只能找个成分好的,我的成分不好。那个年代,贫农出身就是成分好,容易分到好的工作单位。那时候房子都是靠单位解决,也不用钱买。1996我们购买单位房子的时候父母都已经过世了,就算还在世,老公父母是农村的支持不了什么,我父母是地主,成分不好,自身都难保。(C6)

我父母是广州铜材厂的一名工人,家中有7个孩子,6男1女。单位分了一个46平米的住房,每月付很少的租金居住,由于房管局认定为违建楼房,房改房的时候不能卖给我们,父母过世后,房子在2006年被单位收回了。妻子父母为清远农民,家中10个孩子,4男6女,父母最多操心一下儿子结婚的住房问题,女儿太多,结婚后就不过问了,也没能力,管不过来。(C17)

比较以上两个个案,C6案主住房资源累积的早期国家实行住房实物分配制,住房资源的获得由单位分配,父代家庭无法直接影响。到了其住房资源累积后期的住房双轨制时期,父代家庭虽然获得了直接影响子代住房资源获得的空间,但父代已经去世,无法提供住房支持。C17案主在住房资源累积的早期就进入了住房双轨制时期,然而由于男方的父代家庭并未获得单位住房的产权而无法为子代提供居住支持,也未能留下一套产权房作为遗产分配给子女作为经济支持。女方的父代家庭受家庭财富传承男性偏好的影响,没有支持出嫁女儿的传统。由此可知,不同出生世代的案主经历住房双轨制的时期不同,首先决定了男性子代是否有获得父代住房支持的制度空间,其次才能分析具有哪些特质的父代家庭能够为男性子代提供住房支持。就个案材料来看,住房双轨制处于子代个体生命历程的早期,父代已获得单位福利房且拥有该住房产权的男性案主更容易获得住房支持。

其次,经历住房双轨制时期且获得代际住房支持优势的个案有3个(C2、C16、C18),对应的父代支持类型分别是居住支持、居住支持、双重支持(居住支持和经济支持)。C18个案早期由父代家庭提供居住支持,后续的经济支持得以实现是因为父代家庭获得了住房拆迁款。更为普遍的情况是:商品房的价格与子代工资水平的巨大差距使子代普遍无购房能力,同时,父代家庭由于长期处于低工资制度与住房福利分配时期,也难以为子代购房提供经济支持。因此,该时期父代住房支持以居住支持为主。

我们1988年结婚后就和公公婆婆住在X高校的单位宿舍,两室一厅的平房,70多平米。用门板在一间大房里隔出一间来,在门前搭了一个大单间,当时一大家人,12口,哥哥一家、二姐一家、我们家、还有我老公的奶奶一起住。没有办法呀,当时老公也是公公单位的职工,就等着单位分,谁不想有个自己的房子呢。等了十几年,申请了3次,一直排队,最后赶上了学校在2000年的最后一批福利分房,于是提交申请,按婚姻状况、工龄、学历等计算得分排名,花4万块钱顺利获得了一套60平米的房子,一直住到现在。那时候也有商品房卖,但那时候的工资水平低,双方父母的家庭都是多个孩子,父母帮一个不帮一个的不好,买不起商品房。而且,商品房价格比单位房价格高,就算有能力买的也不愿意买,不划算嘛。(C2)

1991年我们结婚时,公公正好分到了单位在海珠区的房改房,于是他们从一直租住的政府公房搬出,留给我们作为婚房居住。房子在荔湾区,22平米,租金几十块,比市场价便宜。这算是很好的了,结婚就有自己独立居住的空间,这个房子公公(20世纪30年代出生)租住了25年左右。1995年广州市政府为教育系统职工建设的“解困房”,以我的名义申请成功后,单位出7万,我自己出2万购买了57平米的两室一厅,之后用于出租。我们继续居住在租金便宜的公房里直到女儿幼儿园毕业,由于公公新分住房的小学很好,我们又举家搬迁到公公婆婆家一同居住。(C16)

比较这两个个案的相同之处,首先,为子代提供住房支持的家庭都是男方家庭。问及为什么女方家庭不支持时,C2个案解释:“嫁出去的姑娘泼出去的水嘛,娶媳妇到家自然是夫家提供住的地方,而且这个房子写的我老公名字,我父母肯定不会出钱,就是搬家的时候根据自己的经济情况给个红包祝福乔迁新居,多少都行,表达一点心意。”中国传统的父系家族文化使父代住房支持的责任主要由男方家庭承担。其次,能为男性子代提供居住支持的都是本地户籍且在广州获得单位分配产权房的家庭,这是其为已婚男性子代提供居住支持的必备前提。最后,父代的住房获得对子代产生了一定的“社会化效应”。该时期由于依靠单位或者政府获得福利住房的渠道并未完全关闭,受父辈依靠单位分房的影响,子代在住房资源的获得上倾向于先与父母暂时同住等待单位分房,而非购买价格较高的商品房,这也是父代居住支持十分普遍的原因。然而,随着住房制度的改革,福利分房渠道关闭,父代住房资源获得的经验将不再适用于新时期。因此,父代在住房来源上的选择偏好对子代住房的“社会化效应”仅在住房双轨制时期有短暂的存在空间。

综上所述,经历住房双轨制时期的个案,虽然父代住房支持的制度空间在理论上有所提升,但就实际情况而言,父代家庭常见的居住支持只能在帮助子代等待单位分房上提供时间优势,而无法决定子代是否获得住房。在这一时期,代际住房支持的优势/劣势对子代住房不平等的分化作用不大。

(2) 住房市场化时期:代际住房优势/劣势累积

住房市场化时期是指住房制度改革从“住房双轨制”的过渡阶段成功进入以市场供给为主、国家住房福利以货币补贴为主要形式的新时期。在这一制度背景下,无论是体制内还是体制外的职工,都只能从市场渠道获得住房资源。改革开放改变了以往高住房福利、低工资水平的匹配模式,父代家庭收入的普遍提高使其成为子代购房时非正式融资的重要渠道,被广泛地动员参与到子代住房资源获得的过程中来。同时,随着住房价格的上涨超过了个体正常的工资增长水平,有无父代住房支持、父代住房支持的程度对子代住房资源的获得影响深远。

先来看具有父代住房支持优势的情况,处于住房市场化时期的14个个案中,有13个获得了父代的住房支持。具体的支持类型包括实物支持(C13、C11、C20)、经济支持(C1、C3、C5、C7、C9、C10、C15、C19、C20)、居住支持(C4、C14)。其中C20案主既获得了实物支持,又获得了经济支持。同时,父代的住房支持在不同程度上构成了子代住房资源获得的初始优势,并影响子代后期住房资源的获得。

A.实物支持是父代对子代住房支持的诸多方式中支持程度最高的类型,获得父代实物支持的子代可以直接跨越租房阶段,进入有产权房阶段。C13个案是居住在广州城区的父代赠予其未婚独生女婚房的情况。其父母皆在体制内工作,拥有一套单位福利房和一套郊区商品房。C11个案和C20个案都来自多子女家庭,父代分别是体制外工人和农民,因为老家自建房拆迁获得政府多套住房补偿,按家庭成员人口数正好能够平均分配。由于子代家庭在广州生活,该房只用于出租。

由此可知,首先,本地户籍、在体制内工作的父代家庭在为子代提供实物支持上比体制外、非本地户籍的父代家庭更有优势。体制外的父代家庭虽然可以通过拆迁获得住房进而为子代提供实物支持,但拆迁可遇而不可求,且无法控制实物支持的地点,对流动到高房价城市的子代影响更多的是经济支持。其次,与多子女家庭相比,独生子女家庭在提供实物支持的时间和支持程度上更具优势,因为其父代向子代提供住房支持的总体能力不会分散;而多子女家庭只有在父代家庭住房能够解决父代自住和子代均分的矛盾时,才能将房产分配给子代。

B.为子女购房部分出资的经济支持是所有支持类型中最为常见的方式。获得父代经济支持的子代可以加快购买产权房的速度,而父代经济支持的多少则影响其首付比例及后期还贷的经济压力。根据出资方的不同,父代的住房经济支持又可分为三类:一是男方父母出资,有4个个案(C1、C5、C7、C15);二是由男女双方父母共同出资,有3个个案(C9、C10、C19);三是由女方父母支持的个案(C3)。父代的住房经济支持呈现男性偏好,这与中国传统的父系家族文化密切相关。为即将结婚成家、生儿育女的男性后代购买住房,无论从香火的传承还是财产的继承上考虑,都具有文化层面上的合理性。

我父母给哥哥买了婚房,现在哥哥的孩子出生了,没有分家一起生活,花销也比较大,所以我买房父母心有余而力不足吧。我们夫妻两人老家(江西、湖南)结婚都有男方买房的传统,老公父母收入不错,他还是独生子,以后公公婆婆会来广州和我们一起住,所以我们首付主要是靠老公父母出,他家也没有要求我父母必须出,剩余的贷款我们夫妻自己慢慢还。(C1)

男女双方父母出资和女方出资的个案与此并不矛盾。C9和C19两个个案均为家中独女,父母会出资支持子代购房。C10是因为男方父母为农民且属于多子女家庭,对子代购房的支持有限,女方父母虽然已经为其弟弟贷款买房,但还是决定返还男方的6万彩礼并加上4万的嫁妆凑齐10万,用于支持两人购买婚房。C3个案则是因为男方来自多子女家庭,父母为农民无力支持,而女方为家中独女,所以由女方父母支持购房。

我们当时刚就业没那么多钱,就考虑买个两房,但是我岳母说要买大一点的三房,她主动拿了28万首付。我父母都是农民支持不了,我老婆家条件好点,岳父母以前在国企上班。2013年孩子出生后,岳父母就一直住着,也是帮忙带孩子,而且房款她也出了的。但我心里想还是要还岳母的28万,只是时间要推迟一点,我们那边(福建老家)的习俗就是这样的,这个钱始终是别人的钱,所以我现在想的就是赶紧赚钱。(C3)

通过上文分析可知,哪一方的父代家庭为子代购房提供经济支持,是综合家庭人口特征和双方父代家庭经济能力的结果。当子代为男性或者女方为独生女,且父代有经济能力时,子代购房能从父母处获得不同程度的经济支持。若男女双方皆来自多子女家庭,则子代购房的经济支持主要来自男方父母,女方父母可以根据男方父母的支持情况、自身的家庭人口状况和经济水平决定是否支持、支持多少。

C.居住支持是父代对子代住房支持的诸多方式中支持程度较低的类型,获得居住支持的子代只是暂时缓解了租房或者购房的经济压力。C4和C14两个个案来自多子女家庭,前者是一儿一女,后者是两个男孩。父代的职业分别是小商人和建筑行业包工头,非广州户籍人口,到广州后主要通过自购房进行住房资源的慢速累积,因此其住房财富往往不够子代均分。父代家庭往往选择自己持有住房产权,但由已婚的男性子代居住,暂时延缓住房财富分配不均可能引发的家庭矛盾。

由此可知,早期的社会流动和财富累积已经使不少非广州本地户籍的家庭也可以为其子代提供居住支持。然而,父代为子代提供实物支持还是居住支持与其家庭人口特征息息相关。那些有两个或两个以上子代,尤其是男性子代的家庭往往面临着住房支持顾此失彼的尴尬状况,降低了其为子代提供优势住房支持的能力。

该时期处于代际住房支持劣势的个案只有1个(C21)。C21案主,博士后在读,出生于20世纪70年代。

我目前租住在学校两居室的公寓内,月租金3 500元,老公租住在部队家属房中,月租金300元到500元不等。由于学校的租金和市场价差不多,有想过买房,也看了不少楼盘,但是价格太贵了。我老公父母都是农民,非广州户籍,家里有4个孩子,3男1女,现在我们还要管父母,以前工资比较低每个月给个400,现在能给1 000多。家在农村的话花钱的地方不多,现在会多考虑我们以后买房的问题,少给一些多存一点。我父母条件好一点,都在国企工作,家里有一套自购商品房,两个妹妹已经结婚成家。未来等我毕业有收入了应该会好些,老公转业也能有一笔经济补偿,到时候我们再考虑在广州购房,也许会找我父母借点吧,但前提是两个妹妹家都同意而且不影响我父母的老年生活质量。(C21)

由此可知,父代家庭尤其是男方父代家庭的户籍地、经济能力和家庭结构特征是影响子代能否获得住房支持的关键因素。在住房市场化时期,随着父代住房支持的普遍化和多样化,父代家庭往往能够根据自身情况灵活地选择为子代提供何种住房支持。而那些无法获得父代住房支持的个案则处于更大的劣势中,不仅无法正常开始个体住房资源的累积,还需承担抚养父代家庭的责任,只能长期租房居住。

综上所述,与住房双轨制时期相比,住房市场化时期父代住房支持的类型更加多样化,住房资源的获得以市场购买力为衡量标准,父代的住房支持以经济支持为主。同时,父代住房支持的程度差异较大,代际住房支持的优势/劣势对子代住房不平等的分化作用日益凸显。

2.代际住房累积的过程分析

(1) 累积向上波动

在住房双轨制和住房市场化时期,当父代的住房支持处于劣势时,哪些因素会使累积方向朝着优势累积的路径发展,使子代实现住房阶级的上升呢?首先是住房双轨制时期的个案,由于父代无住房支持而处于住房初始累积劣势的个案有3个(C6、C8、C17)。其中,C6个案(出生于20世纪40年代,中专学历,国企职工)是3个无代际住房支持个案中目前拥有产权房最多的案主。以此为典型可以很好地探讨个体克服父代累积劣势,实现住房阶级地位上升的关键因素。

我1993年调到广州工作后,在杨箕村(城中村)租民房居住,房租由单位支付。1996年以6万块的价格分到一套三居室单位福利房,约110平米。当时分房是按照学历、工龄和职称等打分排名的,排名靠前就分得较大的房子。我们夫妻都在一个单位,中专学历算是当时比较高的,老公是处级干部,我又有中级技术职称,所以分到的房子较大。2003年退休后,我依靠自己的学历和技术职称,应聘到某私企做营养师,后来老公也一起去帮忙,两人各有两份收入。所以,2006年我们又全款56万从市场上购买了一套环境安静的三居室养老房,约109平米。购房资金来源包括同学借款20万,退休后提取的单位住房公积金5万,夫妻存款31万。(C6)

倪志伟(Nee,1989)曾在中国社会转型与分层研究中提出了经典的人力资本回报上升的观点。从C6案主住房的获得过程来看,教育因素带来的人力资本上升发挥了重要作用。该案主首套房获得时,学历是分配买房资格的重要加分项,教育程度越高,在住房分配指标获得的时间和住房条件上越有优势。二套房获得时,技术职称是其退休后再次就业获得双份收入并通过同学关系进行住房融资,最终成功入市买房的关键因素。

其次是住房市场化时期的个案,由于父代无住房支持而处于住房初始累积劣势的个案有1个(C21)。在住房市场化阶段,教育因素对个体住房资源的获得影响如何? C21案主,博士后在读,出生于20世纪70年代。虽然她已经结婚生子,但由于前期一直读书未确定定居地点,错过了低价购买商品房的时机,后期想购房时又遭遇了房价的快速上涨,老公工资收入主要用于养育儿子、租房、赡养老人和日常生活。与同龄人相比C21案主迟迟未能购买首套房。目前她租住在学校提供的两居室公寓内,月租金3 500元。

C21案主在受访个案中受教育程度最高却没有产权房。在住房市场化时期,随着住房价格的高涨,在父代无法提供住房支持的家庭,子代的受教育年限过长对其住房资源的获得会产生一定的、暂时的负面影响。但从长远来看,由于该案主还处于住房资源累积的早期,可以推测当房价上涨的空间越来越有限时,较高的受教育水平对应的人力资本优势有利于提高案主在住房市场的可持续竞争力。该案例表明,在住房市场化时期,教育因素对子代住房资源的获得有一定的消极影响,但这并不能完全否定教育因素对个体住房资源获得的优势累积的积极作用。

(2) 累积向下波动

住房是个体家庭必备的生活资料,个体住房资源累积的长期目标都是获得更多更好的住房,实现住房资源的优势累积。只有遇到突发事件,个体家庭的住房资源才可能朝着累积向下的方向发展,甚至出现极端的累积断裂。因此,此类个案可遇而不可求。在笔者调查到的21个个案中,只有住房双轨制时期的C17个案(初中肄业生,租住在政府公租房中)属于此类。此外,笔者调查时还曾遇到由于婚姻解体、家庭住房财富重新分配,导致个体原有的住房优势累积过程断裂的情况。然而,由于离婚事宜涉及个人情感隐私,案主最终只愿推荐其他个案而拒绝了调查。

我父母是铜材厂工人,都有肝、肺方面的职业病,家里孩子较多(6男1女)。1992年结婚后,我就自己租房住了。荔湾区一房一厅的要五六百一个月,我们租不起。这个村是朋友给介绍的,价格比较低,200元一个月,15平米的单间。只是周围的环境比较恶劣,一栋楼都住了十几户,三天两头打架吵架的都已经习惯了,没办法。我每天从白云区坐公交1个多小时到荔湾区上班。2008年申请廉租房没排上队,因为我女儿情况特殊,家庭经济状况是真的困难,街道办也向上面反映,2013年终于申请到了政府的公租房,月租金200元,约60平米的两房一厅,住房环境得到改善。没想过买房的事儿,广州房价低的时候,我刚结婚没钱,后来女儿(1992年出生)上小学后又被发现智力有问题,有点闲钱都用来看病买药了,没什么积蓄,连搬回荔湾区租房也不敢想了,哪儿房租便宜就往哪儿搬。现在申请到郊区的公租房住就很满足了,比脏乱差的城中村强,也算有个稳定的住所,房租还便宜。(C17)

结合上述案例可知,个体生命历程中不可预知的突发事件,如重大疾病,是引发个体住房资源累积向下波动甚至断裂的重要因素。独生女儿突然罹患精神类疾病所带来的经济负担,不仅加速了C17案主的住房劣势累积,案主女儿也因此无法正常开始住房资源累积,子代住房资源的累积还没开始就已经中断了。对于这些既无父代住房支持优势,又因为身患特殊疾病而无法参与住房市场竞争的弱势群体,政府的住房保障制度是改善其住房困难状况的唯一希望。胡薇(2009)在研究老年不平等时也认为,通过公平而“普遍化”的国家福利政策,10可以使老年人一生所累积的不平等在末期的转折中获得重新拉平的可能。就该个案而言,政府的住房福利政策虽然无法从根本上改变其劣势地位,但在改善住房质量和居住环境等方面发挥着积极作用。

四、研究结论通过对广州市城市居民的住房资源获得进行调查,比较不同住房制度背景下子代住房资源的获得可知:“代际累积”对住房不平等的解释力随着中国住房制度的历史变迁从无到有、从弱到强,这是中国从计划经济向市场经济转型在住房领域产生深远影响的客观体现。虽然广州市的住房案例有其特殊的社会、历史环境,但在中国社会转型和住房制度改革的层面上,广州与那些同样人口多、房价高、优质住房资源稀缺的大城市有共通之处。同时,厘清研究案例中代际住房不平等发展的历史脉络、过程和因果机制,也能启发我们对住房不平等的代际累积问题的理论思考。

具体而言,在住房双轨制时期,随着住房获得市场渠道的出现,父代家庭逐渐被裹挟到帮助子女获得首套房的市场潮流中来。然而,由于国家分配住房的渠道并未完全关闭,子代更倾向于选择价格优惠的单位福利房。父代的住房支持主要是提供“居住支持”,帮助已婚子代等待单位分房。一般而言,那些父代为广州本地户籍且在广州获得单位分配的产权房的家庭,为其男性子代提供居住支持的可能性最大。然而,由于有无居住支持并不直接改变个体住房资源获得的结果,该时期父代住房支持差异引发的代际住房不平等十分有限。

进入住房市场化时期,住房资源的获得以市场购买为主,父代家庭为子代购房提供的经济支持直接地影响年青一代住房资源获得的时间、累积的过程和结果。父代住房支持的类型更加丰富,出现了支持程度较高的实物支持和经济支持。此外,伴随着频繁的社会流动,居住支持不再局限于本地户籍家庭,许多非广州户籍但有在广州生活经历的父代家庭也能为子代提供居住支持。由于住房支持程度的提高以及住房支持类型的多样化,父代家庭可以根据其经济实力、家庭人口结构灵活地为子代提供不同的住房支持。因此,在住房市场化时期,获得父代住房支持的个案十分普遍,差别在于住房支持的程度不同。

克拉克等学者(Clark, et al., 2003)曾指出,个体住房具有这样一系列的发展状态:随着家庭收入的提高和就业市场的发展,个体及其家庭成员不断忙于获得不动产,或者追求质量更好、价格更高的住所。由此可知,个体住房资源的累积在住房产权、住房价格和住房质量上存在由低到高、阶梯上升的基本特征。因此,那些具有父代住房支持优势的案主,在住房获得的初始阶段具有累积起点高、累积时间早的优势。对应到父代不同的住房支持类型上,获得实物支持的子代其代际住房支持优势最大,直接跨越了住房租赁阶段,在住房资源累积的起点处已经拥有产权房。获得父代经济支持的子代其代际住房支持优势次之,父代通过减轻子女购房或者还款的经济压力,使子代居住权属转变的时间提前并影响其后续的住房资源累积。获得父代居住支持的子代其优势相对较小,与父代家庭同住只能暂时缓解子代的购房压力。与该时期普遍具有父代住房支持优势的案主相比,少数无父代住房支持的案主既需要克服父代的住房累积劣势,还需要与有明显父代住房支持优势的案主在住房市场上竞争。可知,在住房市场化时期,父代住房支持差异引发的代际住房不平等问题日益严重。在子代住房资源的获得上,尤其是首套房的获得上,出现了子代家庭的经济收入水平与其所处的住房初始地位不一致的情况,这是先赋性因素引发的住房初始不平等。这在一定程度上可以反映出当前中国住房分层与流动体系封闭性逐渐增强的趋势。

本文对累积过程中波动存在的研究,弥补了代际优势/劣势累积这一因果机制未能澄清累积过程中波动存在的理论缺憾。笔者发现,教育因素和住房福利再分配制度对个体住房阶级地位的上升具有一定的积极作用。当个体处于父代住房支持劣势地位时,确保子代接受更高质量的教育,提高其未来在住房市场中的核心竞争力,将有利于个体住房资源的累积由“劣”转“优”,最终实现住房阶级地位的上升。同时,累积向下波动甚至突发的累积断裂则会对个体住房资源的获得产生消极影响。因此,当个体的住房资源累积向下波动甚至断裂而陷入住房困境时,需要完善的住房福利再分配政策降低其消极影响,保障个体基本的居住需求和居住权利。

需要指出的是,累积机制作为解释住房不平等的诸多研究视角之一,只是在宏观的住房制度改革的历史背景中,集中探讨了中观的家庭因素对个体住房资源获得的影响机制及其对子代住房不平等的影响,补充了阶级视角、社会转型视角的住房不平等研究。运用累积机制解释代际住房不平等问题的前提是:在住房资源稀缺的大城市,房价上涨使房产增值,以及中国特色社会文化背景下家庭支持较为普遍。因此,在城市规模较小、房价较低的城市,本研究的理论解释力可能会下降。本研究结论在其他地方是否适用还需要未来大样本定量研究的补充和验证。同时,由于笔者调查时住房市场化时期的案主正处于住房资源累积的初始阶段,无法观察到早期父代住房支持的差异对案主后续住房资源累积的影响,未来尚有深入分析的空间。最后,由于种种主客观原因,住房资源累积过程研究中关于累积向下波动的个案材料不够丰富,有待后续补充研究。

注释:

1. “市场转型理论”最初由倪志伟(Nee,1989)提出,用以分析社会主义国家的社会转型与社会分层问题,其假定国家再分配经济和市场经济是两种不同的经济形态,并形成了两种不同的社会分层,同时,市场转型会使人力资本回报升值,而政治权力回报降低。此后,许多研究者从国家与市场互动的视角回应、修正并发展了倪志伟的观点。

2. 生命历程(life course)是指一种由社会界定并按年龄分级的事件和角色模式,该模式受文化和社会结构历史性变迁的影响。这一理论起源于20世纪20年代美国学者埃尔德(2002)对波兰农民的研究,主要包含了五个基本原则,即毕生发展、生命的时机、历史时间和事件、相互关联的个体和个体主体性。

3. 这里的“社会化效应”,强调的是父代家庭对子代住房资源获得的选择偏好、行动的方向过程和知识观念等的影响,与本文所探讨的父代家庭直接帮助子代获得住房的支持行为(实物支持、经济支持、居住支持)既有联系又有区别。联系在于两者都是来源于父代家庭的住房支持;区别在于前者强调的是父代家庭对子代住房选择和行为决策偏好的文化及观念层面的影响,后者则是指实质性的父代家庭支持行为。由于中国住房制度的变化较大,父代家庭住房资源获得的经验、知识和技能等对子代住房资源获得的影响较小,所以本研究以后者为主,社会化效应作为父代住房支持类型的补充。

4. 国家统计局.地区数据.主要城市年度数据(广州).房地产.住宅商品平均销售价格(元/平方米)。网址为http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0105,浏览于2016年10月20日。

5. 理论饱和,即新的调查资料不能为已初步形成的理论框架提供更新的观点。

6. 1989年8月16日,广州市人民政府颁布《关于印发 < 广州市住房制度改革实施方案>的通知》(穗府1989[80]号),要求改革广州市统包统分的低房租、高暗贴、福利制、实物分配的住房制度,建立新的住房货币分配制,该方案于1989年10月1日起实施。广州市人民政府《印发关于广州市直属机关事业单位住房货币分配实施方案(试行)的通知》(穗府(1998)21号),要求认真做好住房货币分配的组织实施工作,企业和其他单位可结合实际,参照执行。从2000年1月1日起,全市全面实行住房货币分配。

7. 经历住房双轨制时期的个案共6个:C2-Z60-1、C6-C40-2、C8-J60-1、C16-C60-2、C17-L60-0、C18-W50-1。

8. 完全处于住房市场化时期的个案共14个:C1-L90-1、C3-Y80-1、C4-D80-1、C5-L70-2、C7-Z80-2、C9-W70-2、C10-Z80-1、C11-Y80-1、C13-T80-1、C14-Y80-1、C15-L80-1、C19-L80-1、C20-Z80-2、C21-N70-0。

9. 调查涉及的父代住房支持类型有以下四种:一是父代住房支持最具优势的“实物支持”(父代家庭将房产馈赠给子女,产权为子代所有),二是父代住房支持优势次之的“经济支持”(父代出资支持子代获得住房资源),三是父代住房支持优势较弱的“居住支持”(子代婚后居住在父母所有的住房),四是父代住房支持处于劣势的“无支持”。

10. 梅耶和舍普夫林(Mayer and Schoepflin, 1989)认为,福利国家对个体生命历程最突出的影响在于它可以“标准化”(standardize)生命历程的转折, 通过赋予某一特定年龄群体一定的权利、责任和公共福利来削弱同龄群体间的差异。

| [] | 埃尔德. 2002. 大萧条的孩子们[M]. 田禾, 译. 南京: 译林出版社. |

| [] | 边燕杰, 刘勇利. 2005. 社会分层、住房产权与居住质量-对中国五普数据的分析. 社会学研究, 10001(3): 82-98. |

| [] | 蔡禾, 黄建宏. 2013. 谁拥有第二套房?市场转型与城市住房分化. 吉林大学社会科学学报, 53(4): 102-114. |

| [] | 陈那波. 2006. 海外关于中国市场转型论争十五年文献述评. 社会学研究, 10001(5): 188-212. |

| [] | 邓国彬. 2012. 论高等教育领域中城乡不平等的代际延续-基于累积优势的理论视角. 湖北社会科学, 10001(6): 158-161. |

| [] | 胡薇. 2009. 累积的异质性-生命历程视角下的老年人分化. 社会, 29(2): 112-130. |

| [] | 李斌. 2009. 分化的住房政策:一项对住房改革的评估性研究. 北京: 社会科学文献出版社. |

| [] | 李斌. 2002. 中国住房改革制度的分割性. 社会学研究, 10001(2): 80-87. |

| [] | 李均鹏. 2011. 生命历程研究中的若干问题. 济南大学学报(社会科学版), 21(3): 63-66. |

| [] | 李强. 1999. 生命的历程-重大社会时间与中国人的生命轨迹. 杭州: 浙江人民出版社. |

| [] | 林双凤. 2012. 城市居民的住房资源获得研究-以广州市S大学为研究案例[D]. 中山大学. http://www.wenkuxiazai.com/doc/b3cf59661eb91a37f1115c92.html |

| [] | 刘望保, 闫小培. 2010. 转型期广州市生命历程与住房产权转换. 地理研究, 29(6): 1117-1128. |

| [] | 刘欣. 2005. 中国城市的住房不平等. 复旦社会学论坛(第一辑)[M]. 上海三联书店. |

| [] | 刘祖云, 胡蓉. 2010. 城市住房的阶层分化:基于CGSS2006调查数据的分析. 社会, 30(5): 164-192. |

| [] | 刘祖云, 毛小平. 2012. 中国城市住房分层:基于2010年广州市千户问卷调查. 中国社会科学, 10001(2): 94-109. |

| [] | 马忠东, 周国伟, 王海. 2010. 市场化下城市居民的住房选择:以广州为例. 人口与发展, 10001(2): 97-107. |

| [] | 王宁, 陈胜. 2013. 中国城市住房产权分化机制的变迁-基于广州市(1980-2009) 的实证研究. 兰州大学学报(社会科学版), 41(4): 1-12. |

| [] | 王宁, 张杨波. 2008. 住房获得与融资方式. 广东社会科学, 10001(1): 164-170. |

| [] | 吴开泽. 2016. 生命历程视角的城市居民二套房获得. 社会, 36(1): 213-240. |

| [] | 武中哲. 2010. 制度变迁的交互作用及其分层效应-基于单位制度和住房制度改革的分析. 社会科学, 10001(1): 71-77. |

| [] | 徐洁, 李树茁. 2014. 生命历程视角下女性老年人健康劣势及累积机制分析. 西安交通大学学报(社会科学版), 34(4): 47-53. |

| [] | 徐静, 徐永德. 2009. 生命历程理论视域下的老年贫困. 社会学研究, 10001(6): 122-144. |

| [] | 许琅光. 2001. 祖荫下: 中国乡村的亲属、人格与社会流动[M]. 王芃、徐隆德, 译. 台北: 南天书局. |

| [] | 周雪光. 2015. 国家与生活机遇:中国城市中的再分配与分层(1949-1994). 北京: 中国人民大学出版社. |

| [] | 周运清, 向静林. 2009. 住房改革理论与实践:一个文献综述. 重庆社会科学, 10001(4): 47-53. |

| [] | Allison Paul, John Stewart. 1974. "Productivity Differences among Scientists:Evidence for Accumulative Advantage.". American Sociological Review, 39(4): 596-606. DOI:10.2307/2094424 |

| [] | Blau Peter, Otis Dudley Duncan. 1967. The American Occupational Structure. New York: Wiley. |

| [] | Clark William, Marinus Deurloo, Frans Dieleman. 2003. "Housing Careers in the United States, 1968-1993:Modelling the Sequencing of Housing States.". Urban Studies, 40(1): 143-160. DOI:10.1080/00420980220080211 |

| [] | Dannefer Dale. 1987. "Aging as Intracohort Differentiation:Accentuation, the Matthew Effect, and the Life Course.". Sociological Forum, 2(2): 211-236. DOI:10.1007/BF01124164 |

| [] | DiPrete Thomas, Gregory Eirich. 2006. "Cumulative Advantage as A Mechanism for Inequality:A Review of Theoretical and Empirical Developments.". Annual Review of Sociology, 10001(32): 271-297. |

| [] | Helderman Amanda, Clara Mulder. 2007. "Intergenerational Transmission of Homeownership:The Roles of Gifts and Continuities in Housing Market Characteristics.". Urban Studies, 44(2): 231-247. DOI:10.1080/00420980601075018 |

| [] | Henretta John. 1984. "Parental Status and Child's Home Ownership.". American Sociological Review, 49(1): 131-140. DOI:10.2307/2095562 |

| [] | Lersch Philipp, Ruud Luijkx. 2015. "Intergenerational Transmission of Home Ownership in Europe:Revisiting the Socialisation Hypothesis.". Social Science Research, 49: 327-342. DOI:10.1016/j.ssresearch.2014.08.010 |

| [] | Li Si-Ming. 2004. "Life Course and Residential Mobility in Beijing, China.". Environment and Planing A, 36(1): 27-43. DOI:10.1068/a35243 |

| [] | Mayer Karl Ulrich, Urs Schoepflin. 1989. "The State and the Life Course.". Annual Review of Sociology, 15: 187-209. DOI:10.1146/annurev.so.15.080189.001155 |

| [] | Merton Robert. 1968. "The Matthew Effect in Science:The Reward and Communication Systems of Science are Considered.". Science, 159: 56-63. DOI:10.1126/science.159.3810.56 |

| [] | Mulder Clara, Jeroen Smits. 1999. "First-Time Home-Ownership of Couples:The Effect of Inner-Generational Transmission.". European Sociology Review, 15(3): 323-337. DOI:10.1093/oxfordjournals.esr.a018266 |

| [] | Nee Victor. 1989. "A Theory of Market Transition:From Redistribution to Market in State Socialism.". American Sociology Review, 54(5): 663-681. DOI:10.2307/2117747 |

| [] | O'Rand Angela. 2002. "Cumulative Advantage Theory in Life Course Research." In Annual Review of Gerontology and Geriatrics:Focus on Economic Outcomes in Later Life, edited by Stephen Crystal, Dennis shea and Warner Schaie. New York: Springer: 14-30. |

| [] | Saunder Peter. 1984. "Beyond Housing Classes:The Sociological Significance of Private Property Rights in Means of Consumption.". International Journal Urban and Regional Research, 8(2): 202-227. DOI:10.1111/ijur.1984.8.issue-2 |

| [] | Smith Jeffrey, Robert Faris. 2015. "Movement without Mobility:Adolescent Status Hierarchies and the Contextual Limits of Cumulative Advantage.". Social Networks, 40: 139-153. DOI:10.1016/j.socnet.2014.10.004 |

| [] | Willson Andrea, Kim Shuey, Glen Elder Jr. 2007. "Cumulative Advantage Processes as Mechanisms of Inequality in Life Course Health.". American Journal of Sociology, 112(6): 1886-1924. DOI:10.1086/512712 |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37