在计划经济时代,上大学曾是无数寒门学子向上流动的重要途径之一。但随着近十几年来大学学费的大幅上涨和次级劳动力市场就业机会的不断增加,对于那些经济并不宽裕的家庭来说,大学对他们正逐渐失去吸引力,媒体上甚至不断出现“读书无用”或“寒门不能出贵子”的悲观论调。基于覆盖两万多个农村学生的八个大型调查的数据,罗泽尔和他的团队(Shi, et al., 2015) 估计,中国农村学生在整个中学阶段的累计辍学率竟然高达63%。也就是说,在100个农村初中生中,只有37个可以读到高中毕业,其中,只有23个读的是普通高中。而这23个人也不是所有人都会参加高考,并顺利考上大学。他们认为,这主要是因为农村家庭对“成本—收益”的理性计算,以及在巨大经济的压力下做出的冲动决策。

在这种背景下,一个看似陈旧的问题被再一次提出来,读大学真的有用吗?已有的研究给了我们肯定的答案。在现代社会中,大学学历意味着丰厚的经济回报,且这一回报率在过去的几十年中持续增长。美国的研究发现,在1999年,一个大学毕业生的终身收入要比一个高中毕业生高75%,到了2009年,这一优势扩大为84%(Carnevale,Rose and Cheah, 2011)。就中国而言,自20世纪八九十年代以来,大学学历的收入回报率有了大幅度增长(Heckman and Li, 2004),王小军等人(Wang, et al., 2014) 利用三轮的中国家庭收入调查(CHIP)数据发现,对于一个随机选择的个人而言,就读四年制大学的累计回报率从1988年的24.4%增长到1995年的42%,到2002年甚至达到165.1%。更重要的是,大学教育还扮演降低社会不平等的均衡器(equalizer)的作用。经典的社会分层研究发现,在大学教育阶段,社会经济地位的代际相关性大大降低,甚至是完全消失了(Hout, 1984, 1988)。这意味着,对于接受过大学教育的人而言,家庭出身变得不再重要,大学教育有力地促进了社会流动和平等。从某种意义上,对于寒门学子来说,确实是“大学改变命运”。

然而,令人遗憾的是,尽管这是社会流动与分层领域最为重要的研究命题之一,大学教育能够削弱乃至消除弱势地位的代际传递的结论也一直被不断验证,但我们对其中的机制的研究并不充分(Torche,2011)。或者说,我们虽然知道读大学有用,却并不清楚为什么有用。对于这一问题,为数不多的文献给出两个答案。一是因为大学的录取具有高度选择性,只有那些在可观测到和不可观测到的各方面能力、条件都很优秀的人才能够被选拔成为大学生(无论他们家庭出身如何),因此,这群人在劳动力市场表现更好并不奇怪(Heckman and Li, 2004;Treiman and Yamaguchi, 1993);二是由于劳动力市场的二元分割,在大学毕业生所对应的首要劳动力市场中,“任人唯才”的选择机制占据主导地位,因而大学的“符号效应”要强于社会网络的影响(Breen and Jonsson, 2007;Torche,2011)。然而,我们注意到,大学教育本身对大学生人力资本的提高作用在很大程度上被忽视了。如果大学的效应完全来源于“选择效应”和“符号效应”的话,那么,“读大学”本身并不能缩小低社会出身和高社会出身的人之间的实质差异,也就说不上什么“大学改变命运”了。

本文试图在以往对大学效应解释的基础上补充非常重要但又往往被忽略的一个因素,那就是大学的作用还来自四年教育本身对学生人力资本,特别是非认知能力方面的提高,从而帮助他们应对进入劳动力市场后的各种挑战。来自弱势家庭的学生从中受益尤其大,这也解释了为什么上大学会削弱家庭背景对职业获得和经济收入的影响。本文利用一个对大学生群体为期五年的成长追踪调查数据,以及个人增长曲线模型,揭示了这一动态的发展变化过程。

二、为什么大学教育会缩小不平等?虽然教育获得在社会经济地位的代际传递和再生产过程中起着关键性作用(Blau and Duncan, 1967),但如果将整个教育过程看做一系列从低到高的阶段过渡的话(Mare, 1980, 1981),我们会发现,家庭背景对个人社会经济地位的影响在高等教育阶段大大降低,甚至消失了(Hout, 1984, 1988)。也正因为如此,高等教育被认为是促进社会流动和平等性的重要推动力。霍特(Hout,1988:1391) 甚至直言:“对于如何克服不利的家庭出身这个问题,简单的答案就是:大学文凭”。然而,与这个问题的重要性不相符合的是,我们实际上对这一现象的因果解释缺少关注(Torche,2011)。

目前为数不多的相关研究给出的解释大致可分为两类。一是“选择性”解释。唐启明和山口和夫(Treiman and Yamaguchi, 1993) 在“梅尔模型”(Mare Model)的基础上提出,在每一个教育过渡阶段,选拔上来的低社会出身的人都要比高社会出身的人在(不可测量的)能力方面更为优秀,并且,越到高级的教育阶段,这一选择性就越强。因此,在大学生群体中,实际上既包括家庭出身差但能力特别强的人,也包括家庭出身好但能力并不那么出众的人,这一内部异质性最终抵消了家庭背景的影响。然而,这一解释在实践检验中遭到两方面的挑战。第一,按照这一逻辑,当教育扩张后,高等教育对人群的选择性降低,越来越多能力不那么强的低社会出身的人也能上大学,那么家庭背景的作用应该重新显著,但在对13个国家的调查中,研究者发现这一假设并不成立(Shavit and Blossfeld, 1993)。第二,如果选择性随着教育阶段递增的话,那么在本科以上的研究生教育阶段,家庭背景的影响应该要更小,但事实证明,在这一阶段家庭背景的影响反而更大了(Torche,2011)。

二是“符号效应”(或“劳动力市场分割效应”)解释。由于劳动力市场的内部分割,首要劳动力市场(primary sector)的平均报酬要显著高于次级劳动力市场(secondary sector)(Piore,1983)。并且就选拔机制而言,首要劳动力市场主要面向那些教育程度高的劳动者,“任人唯才”而不是“任人唯亲”;相对来说,次级劳动力市场对劳动者人力资本的要求并不高,因此,社会网络(或者说家庭背景)的作用要更为显著。所以,只要大学毕业生具有大学文凭这个明显的人力资本符号,他们的雇主就不会在意他们的社会出身(Breen and Jonsson, 2007)。这一假设在中国也得到了经验支持。例如,吴愈晓(2011) 基于五个城市的数据发现,高学历劳动者与低学历劳动者处于两个分割的劳动力市场,而人力资本只对位于首要劳动力市场中的高学历劳动者的收入有显著影响。

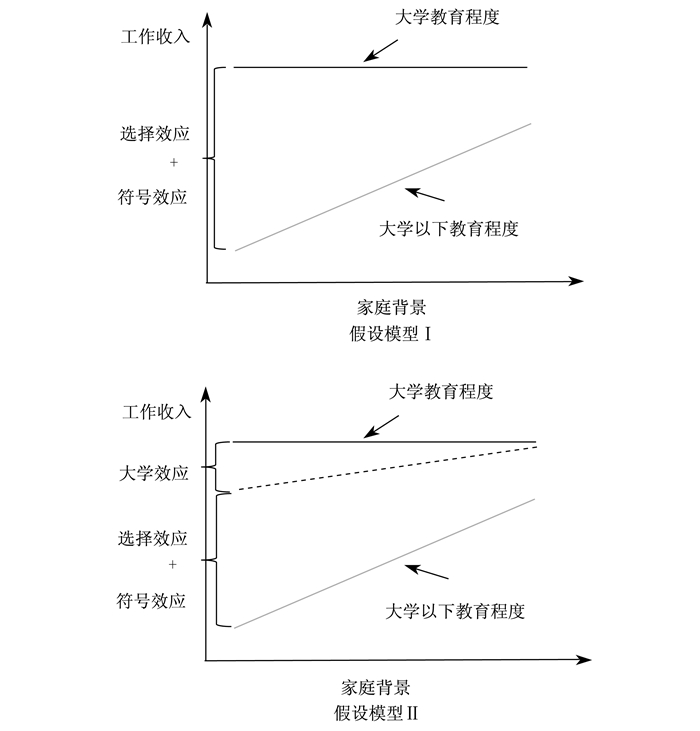

笔者认为,这两种假设都有一定的道理,但都不能独立解释我们从经验数据中得到的各种观察结果,因为这两个效应同时存在,并共同起作用。基于前人的研究,笔者将家庭背景、大学教育和工作收入的关系总结为图 1中的假设模型Ⅰ。黑色实线代表具有大学教育程度的人,灰色实线代表具有大学以下教育程度的人。可以看到,从截距来说,大学教育程度的人收入总是要更高,这一方面是因为教育系统的选择效应将那些各方面能力条件较好的人筛选出来了,另一方面是因为劳动力市场的二元分割决定了首要劳动力市场的平均报酬要更高;从斜率或相关系数来看,家庭背景对于大学毕业生的工作收入没有影响,而对于非大学毕业生的工作收入有显著的正向影响,这一方面是因为家庭背景不好的人就读大学更困难,因而选择性也更强,另一方面是因为在首要劳动力市场中大学的符号效应更为重要,而在次级劳动力市场中社会关系的作用更为重要。如果将两条线之间的纵向差距看做大学的效应的话,那么,对于那些家庭背景更差和更不可能读大学的人来说,如果读大学的话,他们可能获得的好处是最大的,这也就是布兰德和谢宇(Brand and Xie, 2010) 所说的“负向选择”(negative selection)。

|

图 1 假设模型(家庭背景、大学教育和工作收入的关系) |

但是,我们仔细思考一下便会发现,这两个机制在解释上大学的作用时,实际上根本没有涉及四年的大学教育过程本身的效应。似乎一个人只要自身能力强,有“大学生”这个头衔,就算从没上过大学,从没踏进校园一步,也依然能在劳动力市场中获得丰厚的回报。按照这种逻辑,我们对大学教育的投资只是在浪费时间和金钱,因为其本身并不能够带来更多的人力资本附加值。这一疑虑也引起了越来越多的讨论,无论是早期的柯林斯(Collins,1979),还是最近的奥姆和洛克萨(Arum and Roksa, 2011),都质疑除了所谓的“符号效应”,大学教育并不能真正帮助学生发展技能和提高能力。同时,美国最近的一个研究用数据证明,即便在都拥有大学文凭的劳动者内部,他们的工资也与他们个人的非认知能力、1大学期间的学业成绩等在校表现紧密相关(Carneiro and Lee, 2011)。基于这一考虑,笔者提出了改进的假设模型Ⅱ。在这里,我们认为大学教育对学生与工作相关的技能和能力有实质性的提高作用,并且这一作用对于家庭出身不好的学生更大,2因此,高等教育过程本身对提高学生,特别是来自弱势家庭的学生的人力资本的作用也应该被看做大学教育促进平等的重要解释机制之一。

三、大学生贫困、非认知能力与收入在1989年之前,中国的高等教育基本上是完全免费的。自1996年实施大学“并轨招生”以来,高校收费迅速上涨,随之而来的大学生贫困问题也日益凸显。从《中国教育统计年鉴》公布的相关数据来看,自1997年开始的短短的十几年内,大学生的人均学杂费猛增至原来的四倍,甚至超过了农村家庭人均可支配收入的增长速度,占人均GDP的20%左右,远超过世界其他国家的相关统计数据(Li, et al., 2013)。2012年的《中国社会保障发展报告》显示,从1989年国家对高等教育进行收费开始到今天,中国大学的学费增长了至少25倍,培养一个大学生平均需要一个城镇居民4.2年的纯收入,需要一个农民13.6年的纯收入(王延中,2012)。3这还仅仅只是学费,由于很多大学生并不在自己的家乡就读,对他们来说,住宿费和生活费也是一笔不菲的开支,这无疑给寒门学子的家庭增加了巨大的经济负担,并带来一系列的教育公平问题,已引起学界和社会的广泛关注。

大多数研究认为,在校贫困会在综合素质、学习成绩、身心健康和社会资本等方面给大学生带来负面的影响,拉大他们与其他普通大学生的差距,从而间接影响他们的就业预期和表现(李从松,2002;谢桂阳、程刚,2002;周剑平,2005)。然而,也有相关的调查研究发现,与大家的预期相反,贫困生的在校表现实际上并不差。例如,张欢和王丽(2008) 对17所高校的9 461名大学生的问卷调查显示,贫困生和非贫困生对就业的主观期望和认知方面并不存在明显差异,并认为这是因为高等教育本身可以缩小贫困生和非贫困生在综合能力素质和社会资本上的差距,从而降低家庭经济状况的不利影响。周大雄和陈海平(2005) 的研究也认为,在大学教育过程中,贫困生会不断拓展与重构自己的社会网络资本,而这些新的社会网络资本的建立对于他们的职业地位获得具有显著作用。这些发现都提醒我们要重点关注大学生在校期间的表现,特别是非认知能力的发展,因为这可能为我们解释大学毕业生中家庭背景与收入的弱相关性提供新的证据。

近年来,劳动经济学开始越来越关注非认知能力(non-cognitive skills)对劳动力市场结果的影响(Bowles,Gintis and Osborne, 2001;Heckman and Rubinstein, 2001;Heckman,Stixrud and Urzua, 2006)。研究者认为,除了我们经常讨论的人力资本,如教育、工作经验、认知能力等,个人的“心理资本”(psychological capital)也是影响工作表现和收入的一个重要因素。这些心理资本被经济学家赋予另外一个统一的称谓,即“非认知能力”。从定义上来说,所有与认知无关的能力,如社会交往技能、某些特定的人格和个性特征、动机和志向,甚至是所谓的“情商”和“软实力”,等等,都可以被纳入“非认知能力”,因此,我们不可能使用一个单一的指标来测量这一包含复杂维度的概念。但就目前来说,研究者比较公认的是把自我效能感(self-efficacy)和自尊感(self-esteem)这两个标准的心理学量表作为非认知能力的一种客观测量。所谓“自我效能”,是指人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度,而“自尊感”是指人们对自己的价值、长处、重要性总体的情感上的评价。以往的众多研究证明,自我效能感较高的人通常会比自我效能感较低的人投入更多的资源(如工作时间更长,更努力)来达到更高的成就,而自尊感通常也被证明与劳动力市场表现和经济收入正向相关(Goldsmith,Veum and Darity, 1997;Bowles,Gintis and Osborne, 2001;Heckman and Rubinstein, 2001;Heckman,Stixrud and Urzua, 2006)。此外,除了非认知能力对工作结果的影响,工作经验或一些活动本身也可能会造成个人非认知能力的变化(Heckman,Stixrud and Urzua, 2006)。例如,大学生在进入劳动力市场前的打工实习经历可以帮助他们熟悉工作环境,培养个人的责任感和好的工作态度,学习如何处理协调工作中的各种关系,而这些都有可能意味着个人自我效能感和自尊感的提高。此外,也有研究发现,中国贫困大学生在心理压力、自我效能感和自尊感等测量指标方面并没有显著劣势,并认为这可能是因为他们可以充分利用大学里提供的各类社团和学生会活动来提高自己的综合能力(Wang, et al., 2013)。

四、数据、变量及模型 (一) 数据以往研究对大学教育本身效应的忽视很大一部分可以归因于数据的限制。因为在大部分调查数据中,我们只能观察到个人大学毕业后的结果,而不可能知道他刚上大学时,或即将毕业前的能力和表现,也就无从判断在大学四年间,其能力是否有实质性的提高。本文通过分析“首都大学生成长追踪调查”(Beijing College Student Panel Survey,BCSPS)的数据,对大学生在校期间的成长经历和从学校走向社会的转变过程进行动态的观测。这是一个对北京15所高校5 000多名大学生进行的为期五轮的追踪调查,采用了多阶段分层抽样方法(大学为首要抽样单位,专业为第二抽样单位),在2009年从北京市54所公立大学当时的大一(2008级)和大三(2006级)学生中分别抽取2 000人左右的代表样本,并在之后的5年进行了一年一度的追踪访问(李路路, 2013, 2014)。尽管不是一个全国性的样本,但北京作为中国的首都,是一个高等教育非常发达的城市,不同层次和类型的高校林立,吸引了来自全国各地的学生,可以看做中国当代大学生群体的一个缩影。这一数据提供了关于大学生家庭背景、在校表现、个人能力和劳动力市场参与的详实信息,并在五轮调查中维持了很高水平的追访成功率(吴晓刚,2016)。

本文将分析全部五轮的调查数据。为了说明方便,笔者将分析样本分为两个部分,一部分为“在校样本”,包括对2008级大一到大四的样本(第一轮到第四轮)的观测和对2006级大三到大四的样本(第一轮到第二轮)的观测;另一部分为“工作样本”,包括对2008级毕业第一年样本(第五轮)的观测,和对2006级毕业前三年样本(第三轮到第五轮)的观测。出于分析“成长变化”和劳动力市场表现的需要,作者进一步将“在校样本”限定为在校期间至少被观测到两次或以上的大学生,将“工作样本”限定为毕业后参加工作且有初职收入信息的大学生。在删去少数来自中国港澳台地区的学生样本和其他有变量值缺失的样本以后,我们分别得到4 369人、13 069个观测点的“在校样本”和包含1 336人的“工作样本”。

(二) 变量研究大学生的贫困问题,首要任务便是定义何为“贫困”。目前中国对于贫困大学生的定义并没有统一标准,但研究者一般是用学生在校的必要花费(包括学费、住宿费、生活费等)与家庭总收入作比较,如果学生的家庭总收入低于学校所有学生的平均必要花费,则被认定为贫困(Li, et al., 2013)。但是,任何家庭显然都不可能不吃不喝,把百分之百的家庭收入都投入到教育花费中,因此,对于那些家庭收入比必要花费稍高的学生而言,他们仍有可能存在上学费用方面的经济困难。所以说,客观贫困的划分可能过于严格,大学生自我评定的主观贫困则能够更多地反映个人的实际情况。但我们也需要注意主观测量也有一定的弊端,因为不同的人对于贫困的感知可能是不一样的。总之,这两个贫困测量的方法各有优劣,互为补充,本文将同时使用这两种方法来测量在校贫困。主观贫困的划分依据是受访者自评,如果受访者回答“在上学费用(学费、住宿费、生活费)方面有经济困难”,则被认为是主观贫困;客观贫困的划分依据是具体学校具体专业4的必要花费数额(学费+住宿费+生活费),如果受访者的家庭收入低于所有学生中必要花费的中位数,则被认为是客观贫困。只要一个大学生满足任一贫困标准,则会被归类为“贫困大学生”,既不属于主观贫困又不属于客观贫困的则被归类为“非贫困大学生”。需要注意的是,考虑到大学生的经济情况在大学四年中是相对稳定的,调查只在第一期访问中问了这些问题,因此,这里的贫困是非时变变量。也就是说,如果一个学生在第一期访问中被定义为贫困生,在后面的几轮访问中也就会被自动认为是贫困生。根据这一定义,在我们的4 369名大学生样本中,1 155人为贫困大学生,贫困率为26%,即超过四分之一的大学生在上学期间有经济困难。

表 1报告了首都大学生上学费用的基本情况。可以看到,不管是学费、住宿费,还是生活费,其内部的变异度都非常大。比如,学费最低的为0(可能是由于减免学费),最高的为50 000元/年;住宿费最低的为0(北京本地学生可能住在家中因此没有住宿费),最高的为9 000元/年;生活费更多的体现个人的消费水平,因此差异尤其大,最低的仅为600元/年,最高的竟达到96 000元/年,是最小值的整整160倍。这一方面告诉我们大学生内部贫富分化明显,另外也提醒我们均值并不一定能有效反映大学生上学花费方面的真实情况,因为它很有可能被极端值影响。所以,我们这里倾向于用中位数来代表首都大学生一般情况下每年的花费水平:学费为5 000元,住宿费为900元,生活费为8400元(平均700元/月),一年的总费用为15 100元。而在2009年(第一期调查进行的当年),中国的人均GDP为25 575元,城镇居民人均可支配收入为17 175元,农民人均纯收入为5 153元。也就是说,北京一个大学生每年的上学全部费用相当于当年人均GDP的近六成,城镇居民人均可支配收入的近九成,农民人均纯收入的近3倍,家庭所承受经济压力不可谓不重。

| 表 1 首都大学生上学费用(单位:元/年) |

另一个重要变量非认知能力是一个包括多个方面的综合概念,但已有文献中常使用自我效能感和自尊感来测量(Heckman,Stixrud and Urzua, 2006)。因此,本文也将沿用这两个变量来测量学生的非认知能力。对于自我效能感的测量,BCSPS中采用的是目前在国际上广泛使用的,由德国心理学家施瓦泽和他的同事编制的“一般自我效能感量表”(General Self-Efficacy Scale,GSES),旨在测量个体应付各种不同环境的挑战或面对新事情物时一种总体的自信心。量表共有10个项目,让受访者对每个项目进行评分,1代表“完全不符合”,4代表“完全符合”,分数越高,说明一般自我效能感越好,对自我处理困难越有信心。而对于自尊感,BCSPS中使用的是最常用的“罗森博格自尊感量表”(Rosenberg Self-Esteem Scale,RSE),旨在测量个人对自我价值的主观评价。类似的,自尊量表也有10个项目,但其中5个为正向计分项目(1、2、4、6、7),5个为负向计分项目(3、5、8、9、10)。对负向计分进行逆向调整后,分数越高,说明自尊感越高,对自己评价越正面。为了得到一个综合的自我效能感或自尊感的指标,我们对个人在10个项目上的得分取均值,5但如果一个人在3个及以上的项目上没有做出回答,最终的得分则为缺省。BCSPS调查对所追踪的大学生在校的每一年都使用了同样的量表对自我效能感和自尊感进行重复测量,因此能够真实地反映大学生在大学期间非认知能力的变化情况。

此外,笔者将大学生毕业后第一份工作(初职)的小时工资的自然对数作为主要的结果变量。在模型估计时,还纳入几个重要的影响收入的劳动力市场特征变量,包括工作地点(北京=1)、工作部门(机关事业单位、国有企业、私有企业、无法归类或缺失)、工作行业(第一及第二产业、IT业、金融业、其他第三产业、无法归类或缺失),以及从事的职业(管理人员、专业技术人员、一般工作人员、无法归类或缺失)。

其他一系列个人、家庭和学校层次的控制变量包括个人特征,如性别(男性=1)、读大学前的户口性质(城市户口=1)、民族(少数民族=1)、生源地(北京=1);家庭背景,如父母的教育程度(至少有一人为大学学历=1)、父母的职业(至少有一人为白领职业=1)、6兄弟姐妹数;其他的控制变量还有抽样年级(2006级或2008级)、学校(15分类)和专业(7分类)7的一组虚拟变量。

表 2和表 3分别报告了在“在校样本”和“工作样本”中贫困大学生与非贫困大学生在主要变量上的描述性统计和差异检验。从表 2可以看到,与其他普通大学生相比,在出身和家庭背景上,贫困大学生更多来自农村和外省,父母具有大学学历和从事白领职业的比例也更低。并且,他们在刚进入大学时,非认知能力也显著更低,但有趣的是,在大学期间,这一差距随着时间推移不断缩小,直至毕业前他们与其他大学生不再有显著性的差别。表 3则显示,在进入劳动力市场之前,贫困大学生与非贫困大学生在个人能力(包括认知能力和非认知能力)和在校表现上都旗鼓相当。并且,在毕业后的初职工作中,他们获得的收入回报无显著差异。但相对而言,非贫困大学生似乎在初职职业地位获得上有微弱的优势。例如,他们更有可能留在北京工作,更多的就职于体制内部门或金融行业,从事管理工作的比例也略微更高。这可能与非贫困大学生本身来自北京或者其他大城市的比例更高有关,也可能是因为他们优越的家庭背景和社会资本在找工作的过程中提供了更多的帮助。

| 表 2 “在校样本”中主要变量的描述性统计(按是否贫困划分) |

| 表 3 “工作样本”中主要变量的描述性统计(按是否贫困划分) |

本文使用了“增长曲线模型”(Growth Curve Model)来跟踪个人在大学四年期间非认知能力的发展变化情况。这一模型的优势在于,可以使研究者进一步观测到两个组别的人在结果变量上发展轨迹(trajectory)的不同,而不仅仅是在最终结果上的差异(Hox and Stoel, 2005;Raudenbush,2005;Curran,Obeidat and Losardo, 2010)。简单来说,我们可以把“增长曲线模型”看做一种特殊的多层次线性模型(HLM),“人—时”为第一层次,反映的是个人内部随时间的变异(within-person variance),个人为第二层次,反映的是个人之间的变异(between-person variance),而第一层次和第二层次的跨层交互项可以反映不同个人之间增长模式的不同。这里需要注意三点:第一,这一模型允许个人在一连串时点中的某一些时点的观测值有缺失(Curran,Obeidat and Losardo, 2010),因此,我们这里使用的实际是一个不平衡样本(unbalanced sample),即同一个个人被观测到的次数最少为2次,最多为4次;第二,尽管“增长曲线模型”本身允许增长轨迹为非线性的(Curran,Obeidat and Losardo, 2010),但鉴于我们这里只有四个时点,不足以进行非线性拟合,笔者将所有增长轨迹都限定是线性变化的;第三,由于个人嵌套于学校中,学校实际上可以作为第三个层次,但使用三层非限制性模型的结果显示,学校层次的变异只解释了总体变异的很小一部分,因此,本文只使用了两层次模型。用公式表示的话,本文使用的模型设定如下:

| $ {Y_{ti}} = {\beta _{0i}} + {\beta _{1i}} \cdot t + {e_{ti}} $ | (1) |

方程(1) 描述了第一层次,即“人—时”层次模型,估计的是大学生i在第t年的大学教育阶段所具有的非认知能力(自我效能感或自尊感),用Yti表示。其中,β0i代表大学生i的增长曲线的截距项,即刚入校时非认知能力的初始值。β1i代表大学生i的增长曲线的斜率项,即在t年间非认知能力的增长率。eti则表示未被解释的残差项。

在模型的第二层次,即个人层次,我们进一步允许每个人的增长曲线的截距项和斜率项随观测变量的变化而变化。在这些观测变量中,Pi是本文重点关注的贫困虚拟变量,Xi则是一系列的控制变量,8包括性别、读大学前的户口性质、民族、生源地、父母的教育程度、父母的职业、兄弟姐妹数和家庭年均收入。在方程(2) 中,γ00代表非认知能力截距的固定效应,这一效应对任何个人在任何时间点都是固定不变的。γ01代表贫困大学生和非贫困大学生在刚入校园时在非认知能力上的差异。γ′02代表其他观测变量对非认知能力的初始值的一系列影响。u0i代表未被解释的截距的随机效应。类似的,在方程(3) 中,γ10代表非认知能力斜率(或者说增长速度)的固定效应。γ11代表贫困大学生和非贫困大学生在非认知能力增长率上的差异。γ′12代表其他观测变量对非认知能力增长率的一系列影响。u1i代表未被解释的斜率的随机效应。此外,作者还允许两个随机效应项u0i和u1i相关,因为在现实中有可能初始水平高的人,增长速度反而会慢。

| $ {\beta _{0i}} = {\gamma _{00}} + {\gamma _{01}}{P_i} + {{\gamma '}_{02}}{X_i} + {u_{0i}} $ | (2) |

| $ {\beta _{1i}} = {\gamma _{10}} + {\gamma _{11}}{P_i} + {{\gamma '}_{12}}{X_i} + {u_{1i}} $ | (3) |

为了直接验证大学教育是否能够提高个人的人力资本,我们有必要考查学生在校期间个人能力的增长情况。由于大学入学考试和录取分数线划定的统一性,我们可以认为,无论家庭出身如何,同一个大学和专业的学生在认知能力方面应该是比较接近的。而在无法测量的非认知能力方面,不同家庭背景的学生在刚进入大学时是否会有显著差异呢?根据“选择性理论”的推断,贫困大学生在非认知能力上的表现应该不差于甚至是优于非贫困生。但考虑到非认知能力更容易受到家庭投资和个人成长环境的影响(Cunha and Heckman, 2008),而中国目前的高考制度又并不会在这一方面进行筛选,我们有理由认为,至少在刚进入大学时,家庭贫困的大学生在这方面的表现要更差。

在表 4和表 5中,笔者利用“增长曲线模型”分别对大学生在校期间自我效能感和自尊感的发展变化进行估计。在此之前,我们先运行一个不加入任何解释变量的“非限制性模型”(unconditional model)看总体变异的来源。结果表明,对于自我效能感而言,47.6%的变异来自个人内部随时间的变异,其余的52.4%则来自个人层次的变异;对于自尊感而言,总变异的49.7%为个人内部的变异,其他50.3%则为个人层次的变异。可见,在大学期间,大学生的非认知能力有相当大的变化,如果仅看他们进入劳动力市场后的非认知能力,我们可能会忽视大学本身对个人能力所带来巨大改变。模型1首先只放入时间变量,斜率常数项反映的是对于所有大学生而言非认知能力的增长率。有意思的是,我们发现,在大学期间的自我效能感并没有显著变化,自尊感反而下降了。这可能是因为,大学生在刚刚进入校园时,踌躇满志,自信满满,自尊感因此在一个非常高的水平上,但随着时间流逝,他们对自己的认识越来越趋于客观理性,因此,这里的“下降”实际上可以看做自尊感从虚高水平到正常水平的回归。但我们更感兴趣的是,不同类别的大学生的这一变化趋势是否有所不同,或者说,大学教育的效应是不是因人而异。因此,我们在模型2加入个人层次的分组变量——贫困虚拟变量,并允许贫困大学生和非贫困大学生这两组人的增长率不同。在固定效应系数部分,贫困的系数为负向显著,说明在刚进入大学时,贫困大学生的非认知能力确实要低于非贫困大学生,这从侧面推翻了“选择性理论”的推断。但更重要的是,可以看到跨层交互项系数(或者说增长率系数)是正向显著的,这意味着,贫困大学生虽然起点低,但他们在随后的大学教育过程中非认知能力的增长速度要更快。即便我们在模型3和模型4中又加入其他控制变量的固定效应和随机效应,这一结果依然保持稳健。

| 表 4 估计自我效能感变化的个人增长曲线模型结果 |

| 表 5 估计自尊感变化的个人增长曲线模型结果 |

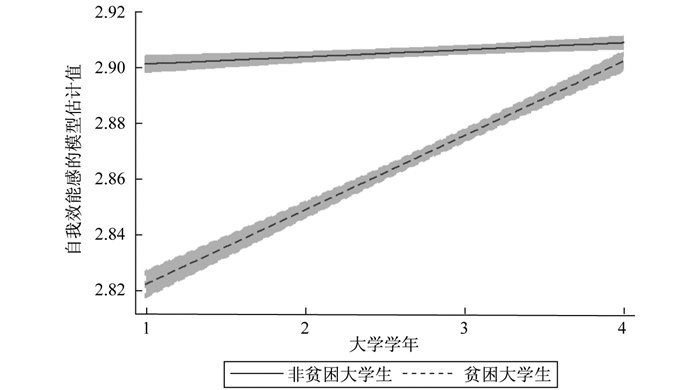

为了更为形象地描述这一动态变化过程,笔者基于模型4的系数估计作出图 2和图 3。从图 2看,在大学一年级,贫困大学生在自我效能感上显著落后于非贫困大学生,在随后却以更快的增长速度追赶,到了大四毕业前,这两组人的自我效能感已没有显著差别。从图 3看,虽然自尊感同样处于一个虚高的水平,非贫困大学生的自尊感依然要明显高于非贫困大学生,但经过四年后,他们在回归到正常水平的自尊感上已经没有差异了。简单来说,尽管贫困大学生在初入大学时非认知能力要更差,但四年的大学教育过程缩小直至消除了他们与其他普通学生之间的差距,因此,在进入劳动力市场时,这两组人在非认知能力上已经旗鼓相当了。这也验证了笔者在之前提出的假设模型II,即大学教育对于人力资本的积累有积极效应,并且这一效应对于家庭背景差的学生作用更大。

|

注:图中的阴影部分为95%的置信区间。 图 2 模型估计出的大学生在校期间自我效能感的变化趋势(按是否贫困划分) |

|

注:图中的阴影部分为95%的置信区间。 图 3 模型估计出的大学生在校期间自尊感的变化趋势(按是否贫困划分) |

前面的分析证实,经过大学四年的教育以后,贫困生逐步缩小直至彻底消除了他们与其他学生在非认知能力上的差距,而这对于他们在进入劳动力市场后的表现有何意义呢?接下来笔者对大学生初职收入的影响因素进行分析。

表 6报告了估计初职小时工资收入对数的回归模型。模型1和模型2加入贫困的虚拟变量,个人非认知能力(分别是自我效能感和自尊感)和认知能力变量(以标准化的高考成绩作为代理变量)(Han and Li, 2009),并控制了劳动力市场特征、人口学特征、家庭背景,以及年级、专业和学校等因素。可以看到,贫困大学生在初职收入上与其他非贫困大学生并没有显著差别。并且,与以前的研究结论一致的是,在大学毕业生群体中,家庭背景对收入没有显著影响,这再次验证了,在大学阶段,家庭背景与个人社会经济地位之间的相关性消失了。更重要的是,我们发现,个人的非认知能力对初职收入有显著的正向影响,并且其作用大小是很可观的。举例来说,自我效能感每上升1分(尺度为1—4分),大学生的收入就会增长11.6%,自尊感每上升1分(尺度为1—5分),大学生的收入就会增长9.5%。另一方面,个人的认知能力(由高考成绩测量)却与收入没有显著关联,考虑到大学入学考试本身就是对个人认知能力(如IQ)进行的筛选,在控制学校和专业以后,这一变量的系数不显著也是完全合理的。

| 表 6 估计初职小时工资收入对数的OLS模型结果(N=1 336) |

对于大学生群体而言,以上这些结果一方面说明非认知能力的影响要大于他们家庭出身的影响,另一方面也说明大学生内部的分化主要来自以往被我们所忽视或无法测量到的个人非认知能力。联系到前面关于大学生在校期间非认知能力动态变化的分析结果,我们可以进行一个反事实的推断:如果贫困大学生没有在大学期间缩小与其他人在非认知能力上的差距,他们毕业后的工作收入可能要比实际观测的数值更低。具体而言,假设在进入劳动力市场前,贫困大学生与非贫困大学生自我效能感(或自尊感)的平均差异维持在他们初入大学时的水平,那么贫困大学生的初职收入将会比其他大学生低1.14%(0.098×11.6%)或1.26%(0.133×9.5%)。

(三) 稳健性检验大学教育的过程之所以重要,不仅仅在于它传授了专业知识,更重要的是,它为来自不同社会阶层出身的学生提供了的一个公平开放的学习锻炼环境。在大学里,年轻人结交来自五湖四海的朋友,参与多种多样的社团活动,获得宝贵的实习或兼职经验,并在这一过程中积累自己的社会资本,磨练自己的工作技能。而这一切都可能同时有助于提高他们的非认知能力和毕业后的收入。

因此,本文还另外考察了一系列关于大学生在校表现的变量,包括学业成绩(专业成绩在班级的排名)、9是否入党、社团活动情况(每周参加学校各类社团活动的小时数)、是否曾担任学生干部,以及是否有实习或兼职经历。对数据的相关性分析显示,所有这些在校表现指标都与非认知能力正向相关,其相关性在0.05的水平上统计显著。10也就是说,大学生在学校的表现越优秀,活动参与越积极,他们的非认知能力水平就越高。

在这里,我们不得不考虑一种可能性,即,个人在校的优秀表现会直接影响毕业以后的工资收入水平,而非认知能力的提升只不过是这一过程中的副产品,一旦在估计收入的模型中控制了在校表现的衡量指标,非认知能力对收入就不再具有独立的效应,也就是说,非认知能力在这里是一个内生性变量。为了考察这一可能性,表 6的模型3和模型4又加入受访者在学校期间的一系列活动表现。结果显示,除了学业成绩和实习经历,其他在校表现变量均不会直接影响收入。并且,在加入所有这些变量后,非认知能力的效应只是稍微下降,依然具有统计显著性,说明个人在大学期间的活动经历并不会直接影响进入劳动力市场后的收入水平,而主要是通过提升个人的非认知能力这一途径来产生作用。

此外,由于在本科毕业后,学生通常面临直接工作还是继续读研深造的选择,有人可能会怀疑这一选择性的过程有可能使在工作样本中得到的结果有偏误。比如说,贫困大学生出于经济压力和对家庭的责任更有可能在本科毕业后就马上工作,而更多优秀(比如说认知能力和非认知能力更高)的非贫困大学生由于没有这一现实的压力而选择继续读研,那么,实际进入劳动力市场的非贫困大学生和贫困大学生的能力差距就会变得不明显。因此,在表 7用Logit模型估计了大学生本科毕业后直接参加工作的可能性。从第一个主效应模型(模型1) 可以看出,在控制其他因素以后,贫困大学生和非贫困大学生选择毕业后直接工作的可能性并没有显著差别。而个人的认知能力越强(标准化高考成绩越高),就越有可能继续读研,但非认知能力并不会对毕业去向的选择产生明显的偏向作用。接下来的“交互效应模型”(模型2、模型3和模型4) 则进一步显示,贫困和个人能力的交互项均不显著,说明并不是由于选择效应(更多能力强的贫困大学生或更少能力强的非贫困大学生进入了劳动力市场)使得在工作样本中贫困大学生与非贫困大学生之间的差距要更小。

| 表 7 估计毕业后是否直接工作的Logit模型结果(N=3 915) |

长久以来,社会学家一直对高等教育作为促进社会平等的均衡器(equalizer)的作用深信不疑。但在实际解释所谓的“大学效应”的过程中,我们要么将其归因于高等教育对学生的高度选择性,要么认为大学之所以有价值是因为它在劳动力市场中的符号效应,而大学本身作为一个重要的教育过程,对学生人力资本积累的影响却很少被提及或证实。本文的主要贡献在于将大家的注意力引回对大学教育过程本身作用的思考上来。这是对以往相关文献的必要补充,也有助于加深我们对高等教育对社会平等影响机制的理解。

越来越多的研究表明,在现代社会中,个人的非认知能力对于其在劳动力市场的表现有显著的影响(Goldsmith,Veum and Darity, 1997;Bowles,Gintis and Osborne, 2001;Heckman and Rubinstein, 2001;Heckman,Stixrud and Urzua, 2006)。本文的分析结果也证实,即便在同质性较高的大学生群体中,非认知能力的差异也超越了家庭背景,成为对收入最为稳定的影响因素之一。因此,考察来自不同社会阶层的人在非认知能力上的差距,以及这一差距在大学期间变化的趋势,对于帮助我们理解高等教育对于收入不平等的作用就变得非常必要。

利用“首都大学生成长追踪调查”五期数据和个人增长曲线模型,本文向读者展示了,大学四年的教育过程逐步缩小了贫困大学生与其他普通大学生之间在非认知能力上的差距。这一平等化的过程使贫困大学生与普通大学生的初职收入差距缩小了一个百分点。虽然这一效应从绝对数值来看并不太大,但由于会影响工作收入的先赋性因素(如家庭出身)本身无法改变,且这一筛选过程早在进入大学前就已完成,因此,大学教育在短短四年中对于关键人力资本的提升作用可以被看做高等教育能“改变命运”的直接证据。与我们的想象不同的是,在大学期间,贫困大学生在学业成绩、荣誉获得、社团活动参与、入党、实习兼职等方面的表现都要比非贫困大学生更为优秀,而由于这些活动均与非认知能力的增长有很强的相关性,这或许有可能提供了一个有效机制帮助他们克服家庭出身方面的劣势,并最终消除他们与其他家庭出身较好的大学生在个人能力和在之后的劳动力市场表现上的差距。简而言之,本文的发现驳斥了所谓的“读书无用论”,证明了上大学依然是寒门学子改变命运,实现向上流动的重要途径。

读大学是否有用?答案毫无疑问是肯定的。但更重要的是,作为研究者,我们需要问,大学到底对谁更有用,有什么用,为什么有用。研究者早就发现,上大学的效应对于具有不同的上大学倾向的人群是不同的,但他们比较的主要是上大学对于那些上了大学和没上大学的人的差别效应11(Heckman and Li, 2004;Brand and Xie, 2010;Hout,2012)。本文的研究结果进一步显示,即便是对于所有上了大学的人,大学的作用依然是因人而异的。具体来说,对于家庭出身不好的人来说,大学教育对于学生人力资本的提升作用要更大。具有讽刺意味的是,本可以从高等教育中获益更多的人,如家庭贫困或农村户口的人,却恰恰最容易在教育过渡的过程中自愿或不自愿的退出(Shi, et al., 2015),这值得引起研究者和政策制定者的关注和深思。

注释

1.通过The Armed Forces Qualification Test (AFQT)测量。

2.图 1中,黑色实线与黑色虚线之间的纵向差距即代表“大学效应”,并且这一效应对于家庭出身差的人更大,对于家庭出身好的人则相对要小一些。

3.这个费用不仅仅包括上大学期间的学费,还包括上大学之前的小学和中学的学费。

4.在李宏斌等(Li, et al., 2013) 的研究中,他们计算的是校级层面的平均花费数,但同一学校,不同专业之间的差异实际是非常明显的,例如,医学专业的学费一般就要高很多。所以,本文计算的是“学校—专业”层面的平均花费数。

5.另一种常见的得分计算方法是把所有项目的得分加总,但这里取均值的做法优势在于可以保持与原问题同样的尺度(1到4),从而可以使读者更直观地解读综合得分。

6.专业技术人员和管理人员被定义为白领。

7.包括经济学、其他社会科学、人文、理科、工科、农学、医科、管理学,以及不分专业/其他专业。

8.在方程(2) 中,还加入了抽样年级、学校和专业的一系列虚拟变量。

9.该变量取值为0—1,数值越大,表示成绩越好。例如,0.8表示受访者的成绩超过了80%的学生,位于前20%。

10.受篇幅所限,在这里不作单独报告。

11.即average treatment effect of the treated(ATT)与average effect for the untreated(ATU)的差别。

| [] | 李从松. 2002. 贫困对贫困生价值观形成的影响. 青年研究(2): 5-9. |

| [] | 李路路. 2013. 中国大学生成长报告(2012). 北京: 中国人民大学出版社. |

| [] | 李路路. 2014. 中国大学生成长报告(2014). 北京: 中国人民大学出版社. |

| [] | 王延中. 2012. 社会保障绿皮书:中国社会保障发展报告(2012) No.5·社会保障与收入再分配. 北京: 社会科学文献出版社. |

| [] | 吴晓刚. 2016. 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层-来自首都大学生成长追踪调查的初步发现. 社会, 36(3): 1-31. |

| [] | 吴愈晓. 2011. 劳动力市场分割、职业流动与城市劳动者经济地位获得的二元路径模式. 中国社会科学(1): 119-137. |

| [] | 谢桂阳, 程刚. 2002. 高校贫困生的个性特征及心理健康状况. 心理科学(5): 632. |

| [] | 张欢, 王丽. 2008. 中西部十省高校贫困生就业愿景现状调查报告. 高等教育研究(3): 39-45. |

| [] | 周大雄, 陈海平. 2005. 高校贫困生的社会网络资本:拓展与重构-社会网络资本对高校贫困生职业地位或的影响研究. 高等教育研究(10): 82-88. |

| [] | 周剑平. 2005. 贫困大学生就业困境分析. 社会科学战线(4): 317-319. |

| [] | Arum Richard, Josipa Roksa. 2011. Academically Adrift:Limited Learning on College Campuses. University of Chicago Press. |

| [] | Blau Peter M., Otis Dudley Duncan. 1967. The American Occupational Structure. New York: Wiley. |

| [] | Bowles Samuel, Herbert Gintis, Melissa Osborne. 2001. The Determinants of Earnings:A Behavioral Approach. Journal of Economic Literature, 39(4): 1137-1176. DOI:10.1257/jel.39.4.1137 |

| [] | Brand Jennie E., Yu Xie. 2010. Who Benefits Most from College? Evidence for Negative Selection in Heterogeneous Economic Returns to Higher Education. American Sociological Review, 75(2): 273-302. DOI:10.1177/0003122410363567 |

| [] | Breen Richard, Jonsson Jan O.. 2007. Explaining Change in Social Fluidity:Educational Equalization and Educational Expansion in Twentieth-Century Sweden1. American Journal of Sociology, 112(6): 1775-1810. DOI:10.1086/508790 |

| [] | Carneiro Pedro, Sokbae Lee. 2011. Trends in Quality-Adjusted Skill Premia in the United States, 1960-2000. The American Economic Review, 101(6): 2309-2349. DOI:10.1257/aer.101.6.2309 |

| [] | Carnevale Anthony, Rose Stephen J., Ban Cheah. 2011. The College Payoff:Education, Occupations, Lifetime Earnings. Georgetown University Center on Education and the Workforce, 36. |

| [] | Collins Randall. 1979. The Credential Society:An Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press. |

| [] | Cunha Flavio, Heckman James J.. 2008. Formulating, Identifying and Estimating the Technology of Cognitive and Non-cognitive Skill Formation. The Journal of Human Resources, 43(4): 738-782. DOI:10.3368/jhr.43.4.738 |

| [] | Curran Patrick J., Khawla Obeidat, Diane Losardo. 2010. Twelve Frequently Asked Questions about Growth Curve Modeling. Journal of Cognition and Development, 11(2): 121-136. DOI:10.1080/15248371003699969 |

| [] | Goldsmith Arthur H., Veum Jonathan R., William Darity. 1997. The Impact of Psychological and Human Capital on Wages. Economic Inquiry, 35(4): 815-829. DOI:10.1111/ecin.1997.35.issue-4 |

| [] | Han Li, Tao Li. 2009. The Gender Difference of Peer Influence in Higher Education. Economics of Education Review, 28(1): 129-134. DOI:10.1016/j.econedurev.2007.12.002 |

| [] | Heckman James J., Jora Stixrud, Sergio Urzua. 2006. The Effects of Cognitive and Non-cognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior. Journal of Labor Economics, 24(3): 411-482. DOI:10.1086/504455 |

| [] | Heckman James J., Xuesong Li. 2004. Selection Bias, Comparative Advantage and Heterogeneous Returns to Education:Evidence from China in 2000. Pacific Economic Review, 9(3): 155-171. DOI:10.1111/per.2004.9.issue-3 |

| [] | Heckman James J., Yona Rubinstein. 2001. The Importance of Non-Cognitive Skills:Lessons from the GED Testing Program. American Economic Review, 91(2): 145-149. DOI:10.1257/aer.91.2.145 |

| [] | Hout Michael. 1984. Status, Autonaomy, Training in Occupational Mobility. American Journal of Sociology, 89(6): 1379-1409. DOI:10.1086/228020 |

| [] | Hout Michael. 1988. More Universalism, Less Structural Mobility:The American Occupational Sstructure in the 1980s. American Journal of Sociology, 93(6): 1358-1400. DOI:10.1086/228904 |

| [] | Hout Michael. 2012. Social and Economic Returns to College Education in the United States. Annual Review of Sociology, 38(1): 379-400. DOI:10.1146/annurev.soc.012809.102503 |

| [] | Hox, Joop and Reinoud D.Stoel. 2005. "Multilevel and SEM Approaches to Growth Curve Modeling." In Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science, edited by B. S. Everitt and D. C. Howell. Chichester, UK:John Wiley & Sons:1296-1305. |

| [] | Li Hongbin, Lingsheng Meng, Xinzheng Shi, Binzhen Wu. 2013. Poverty in China's Colleges and the Targeting of Financial Aid. The China Quarterly, 10001(216): 970-992. |

| [] | Mare Robert D.. 1980. Social Background and School Continuation Decisions. Journal of the American Statistical Association, 75(370): 295-305. DOI:10.1080/01621459.1980.10477466 |

| [] | Mare Robert D.. 1981. Change and Stability in Educational Stratification. American Sociological Review, 46(1): 72-87. DOI:10.2307/2095027 |

| [] | Piore Michael J.. 1983. Labor Market Segmentation:To What Paradigm Does It Belong?. The American Economic Review, 73(2): 249-253. |

| [] | Raudenbush Stephen W.. 2005. How Do We Study 'What Happens Next'?. Annals of the American Academy of Political and Social Science(602): 131-144. |

| [] | Shavit Yossi, Hans-Peter Blossfeld. 1993. Persistent Inequality:Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Social Inequality Series. Boulder: Westview Press. |

| [] | Shi Yaojiang, Linxiu Zhang, Yue Ma, Hongmei Yi, Chengfang Liu, Natalie Johnson, James Chu, Prashant Loyalka, Scott Rozelle. 2015. Dropout in Rural China's Secondary Schools:A Mixed-Methods Analysis. The China Quarterly, 10001(224): 1048-1069. |

| [] | Torche Florencia. 2011. Is a College Degree Still the Great Equalizer? Intergenerational Mobility across Levels of Schooling in the United States. American Journal of Sociology, 117(3): 763-807. DOI:10.1086/661904 |

| [] | Treiman, Donald J. and Kazuo Yamaguchi. 1993. "Trends in Educational Attainment in Japan." In Persistent Inequality:Changing Educational Attainment in Thirteen Countries, edited by Y. Shavit and H-P. Blossfeld. Boulder, Colorado:Westview Press:229-250 |

| [] | Wang Xiaobing, Chengfang Liu, Linxiu Zhang, Ai Yue, Yaojiang Shi, James Chu, Scott Rozelle. 2013. Does Financial Aid Help Poor Students Succeed in College?. China Economic Review, 25(1): 27-43. |

| [] | Wang Xiaojun, Fleisher Belton M., Haizheng Li, Shi Li. 2014. Access to College and Heterogeneous Returns to Education in China. Economics of Education Review, 10001(42): 78-92. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37