SUN Qiuyun, Department of Sociology, Huazhong University of Science and Technology.

农民因病信教在乡村社会中尤为普遍。以基督教为例,全国抽样调查显示,有2/3以上的基督徒提及信教是因为“自己或家人生病”(金泽、邱永辉,2010:192),其他研究也佐证了这一现象(刘海涛,2006:65;陈占江,2007;梁振华、齐顾波,2015;郑红娥、王伟,2014等)。总的来说,在乡村,当个人或其至亲面临疾病的折磨或死亡的威胁时,便容易因“信主治病”的宣传和动员而信教(梁丽萍,2006),疾病由此成为当下农村信仰选择的一个重要因素(郑风田等,2010)。

近年来,农民因病信教现象引起了学界的关注。既有研究主要涉及:(1) 农民因病信教的结构背景。如风险社会中主体不确定性的增加、乡村社会结构转型中风险承担主体的个体化、医疗条件的匮乏和社会保障的不健全等(李华伟,2012;王莹,2008:47;郑风田等,2010;韩恒、王瑛,2014)。(2) 疾病的宗教治疗实践。如基督教为疾病医治提供了自己的解释体系,疾病和苦难被赋予了正面的价值和意义(李华伟,2012);通过“神医结合”的方式来治疗疾病(梁振华,2014:45-46)等。(3) 因病信教的社会后果。如魔鬼文化的盛行(梁振华、齐顾波,2015)、对乡村社会秩序的隐患(郑红娥、王伟,2014)等。这些研究为我们理解农民因病信教的背景、过程和结果带来了有益的启发,但是,还应该看到,既有研究对农民的宗教心理体验及其演变等主体性反应关注不足,为此,本文将聚焦该主题。1之所以如此,不仅出于一种“主位”视角的考虑,更在于它是信仰生活不可或缺的部分,甚至构成了理解既有议题的微观基础。

说到宗教心理,有些学者往往根据民间常说的“平时不烧香, 临时抱佛脚”谚语的印象,来看待那些以遭遇疾患为代表的因生命困境或危机而信教之个体的心理反应,并将其归类为“功利性”的动机。如高师宁(2005) 认为,当现实条件难以满足农民祈求平安、消灾祛病等诉求时,宗教便成为他们改善自身处境的唯一希望,故而在动机上体现出强烈的功利与实用特征;章立凡则批判性地指出,“功利性宗教信仰,就是和佛神做交易”2;秦家懿、孔汉思(1990:53) 也认为中国人只有纯粹的功利主义虔诚并常常在意谋取眼下利益最大化;吾淳(1999) 则追究到中国人的功利主义传统上;而日本学者中村元(1989) 甚至认为这属于东方民族的思维方法。质言之,诸多学者将这种“功利性”视为中国宗教文化的某种特异性,如唐君毅(1943:222) 早年认为中国宗教充满了现世精神;而梁漱溟([1949]2005:90-92) 甚至指出中国缺乏以出世为根本特征的宗教。有关中国人“信教”的这一“特殊性”甚至形构了中国有无纯粹信仰,乃至有无宗教的争议(方文,2014)。还有的研究运用流行的理性选择理论,以“理性人”3假设来判定个体的宗教心理,认为因病信教是个体的理性行为,个体基于对“成本—收益”的理性计算,以主动的、有目的的心态来满足自己的世俗需求(韩恒、王瑛,2014;郑风田等,2010)。

笔者认为,“功利性”和“理性人”判断虽能反映个体的部分心理和行为特征,但却无法在整体上准确契合因病信教农民的宗教心理及其复杂性,也遮蔽了深入研究的空间。一方面,“功利性”和“理性人”判断都没有注意到宗教心理的动态和流变特征。正如经验材料所揭示的那样,随着宗教实践的展开,信众群体发生着明显的分化:以基督教信众为例,虽然有部分人逐渐成为虔敬的信徒,但是,还是有部分人依然持功利性心态,既有部分人选择留在教会,也有部分人选择了离开(梁振华、齐顾波,2015)。总之,如何理解个体的心理演变,尤其是如何理解信徒出现的不以“灵验”为导向的“非功利性”和“非理性”行为(如即使病情没有改善,依然虔诚皈依),对此,仅仅以“功利性”或“理性人”概念来判断实在显得颇为勉强。另一方面,在“功利性”和“理性人”的笼统判断下,研究者们往往觉得因病信教和因事信教(求子、保平安)等其他“功利性”的或“理性”的信教行为一样,没有单独对之进行研究的必要,即使在诸多基于扎实田野研究的博士论文中,也仅仅把因病信教视为信教的原因之一而一笔带过(参见王莹,2008:47;黄建波,2003:59;刘海涛,2006:65等),缺乏深入探讨。

在此,我们搁置既有的“功利性”和“理性人”判断,还是试图先从经验材料中分析信教农民的宗教心理。在进入正题之前,我们尚需对相关理论资源作一简要的梳理。显然,因病信教主要涉及的是“危机”与“皈信”(conversion)4的关系问题。既有研究普遍认为,生命中发生的困境或危机是个体皈信的关键因素。在威廉·詹姆斯(2012:142) 对“皈信”的理解中,就蕴含了对危机的强调,在他看来,皈信表明一个过程,即“一向分裂的自我,自觉卑劣和不幸,由于牢牢把握了宗教的实在,最终获得统一,并自觉高尚和幸福”。在此,危机往往被视为宗教意义被发现的机会。承接此思路,有关皈信的经典理论都把危机及由此造成的紧张经验视为皈信的基础条件(Lofland and Stark, 1965;Rambo,2012)。而对于危机如何促成皈信,也存在较为丰富的讨论。一方面,强调此种皈信在内心中往往是渐进的历程,而非某些突然和瞬间的体验。它包含若干阶段,一个人的皈信便是沿此阶段一步步深入演变的(约翰斯通,2012:184-185)。在循序渐进的过程中,个体逐渐达致认知、感情以及道德上的宗教成熟(Conn,1986)。另一方面,分析促进皈信的外在要素。如有学者注意到宗教群体的影响,认为皈信是以宗教群体影响和操纵为条件的,群体关系及其情感促成了皈信的发生(Zetterberg,1952);还有研究关注传教者的作用,认为传教者通过有说服力的“语言”将个体的危机体验纳入宗教话语,进而为个体提供强有力的宗教叙事(Stromberg,1993);也有研究强调教义、仪式(Sarbin and Adler, 1970) 乃至神迹(斯达克、芬克,2004:135-136) 的重要性。上述理论资源提示我们应注重过程的阶段性及关注引起宗教心理变化的外在机制。在此基础上,我们试图分析农民信教初期的起点心理与宗教互动中的心理走向和分化。由此,我们尝试归纳信教农民宗教心理的演变机理,并对以因病信教现象为代表的中国农村宗教实践中的个体宗教心理、宗教皈信、宗教复兴等议题进行延伸讨论。

农民因病而信“耶稣”是苏北地区乡村基督教发展的主要推动力,本文以苏北望村农民因病信教现象为考察重点。5望村位于苏北SQ市SY县,据县民族宗教事务局的工作人员介绍,基督教自上世纪八十年代以来在该县迅速发展,目前成为SY县乡村社会的主要宗教。望村有村民小组12个,村民1 070户,总人口达4 600多人,有基督教堂1座,名“望村教堂”。1982年,教堂的正式成立改变了之前零散的家庭聚会状态,随着信教人数的增加,教堂于2003年历经大规模的重建,目前拥有可容纳1 500人的会堂,相关基础设施一应俱全,是SY县县北地区饶有名气、规模最大的农村教堂。信徒不仅来自望村,也来自周边的24个村庄,与很多农村教会类似,教堂没有对教徒实行严格的登记,故而难以获得精准的数量统计,依据教堂负责人的粗略估计,6信徒规模保守估计达2 000人左右。在当地,人们一般以“去不去教堂”来判断是否是基督徒,换言之,基督徒的身份获得并没有严格的准入制度。人员结构在延续“三多”(老人多、妇女多、文盲多)的传统之上,近年来,中壮年亦有所增多。其中,因病信教所占比例达三分之二以上,信教途径一般为亲人或熟人介绍。其中可以是自己生病,也可以是家人生病,通常情况下,当家庭中某个人患病信教时,全家也会跟着信教。

通过翻阅信徒病历、村卫生室记录及请教当地医生,我们发现,信教前农民的疾病从医学性质看,主要表现为各种慢性病(chronic disease),7其突出特点是病程较长,且难以得到根本治愈(WHO,2005)。近年来,虽然江苏省及SQ市在新型农村合作医疗方面推出了不少惠民举措,但因报销疾病种类及比例的限制,对农民而言,身患各类慢性病仍然意味着不小的负担。杨善华等(2009) 指出,农民会对疾病作“大病”和“小病”的区分,这一区分来自于农民对疾病治愈成本(金钱、时间等)的朴素判断,久治不愈的慢性疾病对农民而言无疑是一种“大病”,其意味着高成本且难以治愈。当惯常的“求医”路径无法满足农民疾病治愈的愿景时,乡村基督教所建构的“信教能治病”这一传播话语,对于饱受疾病之苦的农民而言,自然是有吸引力的,成为正在寻求疾病治疗的农民们信教的直接动机。笔者于2014年至2016年间分数次前往望村调研,对于作为主体经验感受的“宗教心理”,本文主要通过信徒及其家属的叙述来予以展现。我们共完成了约90余人次的访谈,对象包括因病信教基督徒及其家庭成员、教会领袖、讲道者、非基督徒、村医生和村干部等。其间,我们还对若干位信徒进行了长时段的历时观察,并多次深入教堂对讲道活动、治疗仪式等进行参与观察。

二、作为心理起点的“信念”有学者指出,在研究中国宗教实践时,应尤其注意“本土概念”(如“灵”、“义”)的社会科学化,否则就会屏蔽掉中国宗教中最隐秘与核心的内容(卢云峰,2013)。笔者对此深表认同,认为应当审慎反思我们所赋予这些“本土概念”的预设理解,并从行动者主体出发重新考量这些概念的本真意义。实际上,在农民“信教”这一日常表达中,包含着“信”和“教”两个概念。虽然,“教”这一词汇所对应的“宗教”(religion)话语,近年来学界对之予以了反思和审视,8但是,对于“信”却鲜有关注。中文语境中的“信”包含着诸多不同内涵,如果我们能重新从“信”出发,并阐释其中的意义可能性,或许能够带来新的启发。在本文中,“信”即是我们理解个体宗教心理的切入点。

首先要面对的是人们对宗教生活中“信”所作的惯常的“信仰”判定。笔者认为,用“信仰”来理解信教初期9农民的“信”是有失精准的。如今已是当地宗教领袖的被访谈者X表达了她刚信教时的心态:“我信教那个时候是三十多年前的事了,当时不知得了什么病,全身瘫痪,去医院没治好,后来也没钱去了,就瘫在家。(再)后来听外地传教的说信耶稣病就能好,不用花钱,也不用吃药,为了治病嘛,就信了……说实话,我们都是经历过文革的人,什么牛鬼蛇神都打倒,我们哪里还相信什么上帝,基督教那个时候是被打压的,好多人都被关了,被批斗了……那个时候信教完全是为了病能够好,病发作的时候,就去教堂做祷告,读《圣经》,病好点的时候,也就不去了。道理和去医院差不多,好的时候就不吃药,不看大夫了,不好的时候再去吃药,看大夫。”(访谈,2014/02/03)

调研中我们发现,被访谈者X信教初期的心态具有普遍性。如果撇开“信”所包含的宗教身份宣称这层含义而分析其所蕴心态的话,10信教初期个体“信”背后的目的指向性是十分明确的,在这个意义上,这种“信”的确是出于一种实用考量,在此,“生病—信教”作为农民“生病—求医”的替代性治疗方案(梁振华、齐顾波,2015),二者遵循相似的“代价—利益”交换逻辑,只不过在信教路径的选择上,就所需付出的代价(如参加仪式、诵经)而言,与在其他路径上所需高昂(经济、时间等)成本的“求医”相比,更容易为农民所承担。在此,宗教被视为一种工具,而非目的。也正因为如此,以往的研究以“信仰”概念来涵盖农民具有实用主义特征的宗教心理,就显得不够恰当。尽管诸如“浅层信仰”(庄孔韶,2000:438)、“信仰的实用主义性格” (Paper, 1999)、“中度或浅度信仰”(傅有徳,2012)等概念,确定对农民宗教心理有不同的区分与描述。但是我们还是要追问,用“信仰”来指涉对信教初期农民“信”的理解是否合适?

就惯常的“(宗教)信仰”概念而言,其含义无疑是丰富的。在广义的层面上,它指涉的是包含宗教组织、群体、仪式、教义等在内的“复合系统”。在这个意义上,“宗教信仰”基本等同于“宗教”概念的使用本身,具有涵融、一体、统合的内涵特征(很多学术表达都是在笼统的意义上使用“宗教信仰”的)。在狭义的层面上,宗教信仰乃是“宗教”的构成要件,是宗教的认知和观念层面,是自称一统的观念体系,其载体既可以为形式化的宗教经典、教义手册与信经,也可以是非形式化的神话、偶像、规范和价值观(孙尚扬,2015:72)。由此,宗教信仰和宗教仪式、宗教群体、宗教组织等共同构成了“宗教”的基础要素。无论是广义的还是狭义的理解,笔者发现,它们均指向了制度化层次的“外在之物”,而忽视了对基于人“内心之感”的宗教心理的关注。换言之,对信教个体而言,既有的“宗教信仰”表达,更多地是把“信仰”作为一种制度化的、静态的、易于观察的、呈于表象的“身份宣称”。譬如,我们说某个人“有基督信仰”或“信仰基督”,一般即指此人获得了“基督徒”这一宗教身份,为此,类似“浅层信仰”、“中度信仰”等表达也意在强调宗教身份获得背后的工具性诉求(即以获得宗教身份来满足实用目标),而至于主观心理上的“信仰”究竟如何,如“信”是否纯粹,“信”包含的情感和宗教经验、“信”指涉的神人关系等个体“主观感受”却被忽视了。相反,如果从个体的宗教心理来看,正如威廉·詹姆斯(2012:23) 所言,宗教信仰意味着“个人独自产生的某些感情、行为和经验,使他觉得自己与他所认为的神圣对象发生关系”,在这个意义上,无论是从“信仰”的字面含义,还是其实质要求来看,都应包含着一种指向“神圣”的超越而非世俗、虔敬而非实利的心理和终极关怀。本文即是从个体宗教心理和宗教经验角度来把握“信仰”及其与因病信教农民“信”的契合问题的。

从宗教心理的角度看,“信仰”是无涉功利性诉求的,乃是一种追求最高价值和终极意义的超越性状态。与纯粹将宗教视为目的而非工具的“信仰”状态相比,信教初期农民的宗教态度很难说达到“信仰”这一层次。11

实际上,信徒也对自身信教初期的“信”有着中肯的认识,在一次焦点访谈中,当问及如何理解信教初期的“信”时,他们都有大致相同的表述。比如信徒S说:“我那个时候的信,怎么说呢,对上帝存在还是将信将疑,觉得看不到又摸不着的。那种信是‘马马虎虎’的,没有在内心上遵循神的要求,我当时不仅信耶稣,还信了魔鬼头子,12当时想法很简单,谁把我多年的风湿病治好了,我就信谁。”信徒W说:“那个时候我觉得自己亏欠了神,对神没有足够信心,心里头是有求必应的想法,就是我信了,病就要好,不然,就觉得自己白信了,总感觉每星期礼拜日都要来教堂,什么事也做不成,又耽误时间,又没效果,那还来干嘛。”信徒H说:“一开始信的时候,感觉就是不尽心,当时旁边人在祷告,嘴里念这个念那个,我也跟着跪着,但啥也听不懂,就这样跟着人家去了几天,发现病也没好,再加上家里面要照顾小孩,要干农活,要赚钱,我就不怎么去教堂了……有把教会当工具的感觉。”(焦点访谈,2014/03/10)

“信”所内含的“马马虎虎”、“没有足够信心”和“不尽心”等这些信徒自白的心理状况表明,此“信”难以达到“信仰”的层次,它颇类似于宗教心理学家普拉特所言的那种“最初的轻信”(primitive credulity)(转陈彪,2015)。而“谁能把病治好就信谁”、“病要不好就觉得白信了”和“有求必应”等观念表明,此“信”具有浓厚的实用主义考量。在此,我们暂时搁置“信仰”这一前置判断,探求“信”的贴切含义。当然,这么做,并非一种词义考辨,它实质上有助于我们理解农民在信教初期的真实心理。法国宗教社会学家爱尔维优·雷杰敏锐地指出,现代社会的“信”,未必一定与宗教有关,人们可以信科学、信进步、信革命,归根结底,宗教的“信”只是当代社会中种种“信”的一种(转汲喆,2005)。换言之,“信”作为联通“疾病”与“宗教”关系的途径,具有一定的或然性,并不意味着一种诸如“宗教性”这种先天的、必然的“信仰”冲动。信徒P向我们讲述了其对“疾病”与“宗教”关系认知的变化:“现在看来,疾病是神拣选我们的方式。但一开始的时候没有这么觉得,只是认为自己生病了,身体瘫了,不管信什么,能把病治好就中……一开始去的医院,信的医生,不是神,可病没好,在走投无路的情况下才改信神……那种感觉有点像掉进河里,又不会游泳,眼看就要淹死了,抓到什么就是什么,只要能拽上岸就行。”(访谈,2014/04/15)

在此,笔者将作为因病信教农民起点心态的“信”与“信仰”相剥离,认为此种“信”乃是个体面对危机寻求外力帮助并对外力赋予期许的一般性“信念”,只不过这种“信念”指向了宗教而已。之所以这么说,还得从二者的语义差异说起。“信念”和“信仰”都以“信”为内核,但分属不同层次。罗中枢(2007) 认为,“信念”所揭示的内容总是同人们“应当”持有的态度和“应当”采取的行动有关,它明确表达了主体为了某一目标所具有的意愿和决心,是个体意志力的来源。“信仰”以“信念”为基础,是“信念”的升华,它的突出特征是精神层面的超越性,为人生提供终极的价值基础,为人们提供价值体系中的“应当的应当”。在中文语境中二者的差异在于:“信念”作为一种“自己认为可以确信的看法”,13具有目的取向的意味,是为了完成一定目标而持有的心理状态,且这种目的取向往往是世俗的。如在常见的“有必胜的信念”这样的表达中,“信念”即是主体期望达到“胜”这一世俗目的而具有的心理状态,这种状态是主体达致目标的重要条件,其本质上以工具理性为基础。“信仰”一词则蕴含着价值和意义,是对人生终极问题的回应,是一种价值理性的体现。总的来说,作为不同性质的心理过程,二者在知、情、意上具有明显的差异。信仰内含着对“神圣存在”无条件、确证的认知状态,在情感和意志上具有强烈的超越和救赎特质。而信念内含着把宗教视为一种工具的认知,其情感和意志均以“特定的目的”为核心展开,且这一目的一般是世俗的而非绝对的价值层次的。14以“信念”来理解农民的信教心理,“寻求疾病的治疗”这一特定目的取向以及由此形成的对宗教的工具化认知显然是不言自明的,如何理解其间的情感和意志投入呢?

在田野调查中,我们对若干位刚信教的信徒进行了长时段的历时观察,结果发现在参加仪式时,每一位信徒都表现出极强的情感投入,专注、凝神是这些信徒常见的面部神情,甚至有人情不自禁地声泪俱下。在多次参与观察中,我们发现了信徒C,他属于只在发病时才前往教堂祷告的典型个案,他甚至从来没有读过《圣经》。在一次祷告活动结束后,当我们问及他是否用心在做祷告时,他对这一提问深感意外,态度鲜明地告诉我们说:“怎么能不用心呢,只有把心、把整个人交给上帝,上帝才能感到我的付出和奉献……我相信上帝有大能……能把我的病治好。要是不用心,我又何必过来?我盼着我的病好啊!每一次祷告,想起这么多年来我受疾病的折磨,我都忍不住要哭一场。”(访谈,2014/07/22)

略显吊诡的是,在对多位初期信徒的访谈中,我们发现,和C这一个案类似,他们多以“上心”、“用心”、“认真”等词汇描述自己的精神状态,这与前述一些基督徒对信教初期的回忆颇为不同,甚至相反。其缘由在于事后回忆者以“信仰”的要求来审视信教初期的“信”,而对于信教初期的信徒而言,则持“信念”态度。如何理解信教初期当事人的这种“用心”呢?在此,我们需要看到其所透视的心理基础。它既体现出对“上帝”的“信任”和“信心”,乃至于将“上帝”视为情感宣泄和诉苦的对象,也折射出一种不得不“信”的“无奈”。讲道者Q指出了信教初期信徒“信”的自我强迫特征:“他们刚开始那种‘信’和我当时一样,主要还是不得不信,病治不好了,只有把希望寄托给基督教,寄托给上帝了,有强迫自己相信的成分存在,逼自己相信,不信又有什么办法呢,只能等死,信了说不定还能治好病……这就像你病重了去看医生,你对医生还不是要信……就好比是救命稻草,抓住了还有希望,抓不住,连希望都没有。”(访谈,2014/07/23)

可以看出,无论是自然的宣泄,还是自我强迫,个体心理均紧紧围绕着“疾病治疗”这一核心。正是这种特定的目的取向和与之伴随的情感和意志投入,生成了信徒的“信念”体验,而这本质上是个体面临生命困境时寻求外力帮助,并对这一外力所赋期许的自然心态。其中,我们也可以看到,农民的这种信念体验具有突生性质,所遵循的是生活论证而非纯粹逻辑论证,至于“上帝”是否真的有能力治疗疾病并不是他们要去严格考证的,他们要做也只能做的,就是去“信”,一种“信念”而非“信仰”层面的主观努力和情感意志投入。

除此以外,“信念”还承载着个体安身立命、过日子的家庭伦理,在访谈中,多位信教初期的信徒透露出对家庭和亲人的担忧和顾虑。信徒S说:“我现在这个病(注:自述为严重风湿性关节炎),每年都要花几千块钱挂水,都没治好,不能干活赚钱,两个小孩还小,小孩他爸做苦力,身体也不好,我的病要是还不好,我自己倒无所谓,可娃可怜啊,那么小……为了孩子,再苦再痛我也要忍下去。”(访谈,2014/07/22) 信徒B说:“我心里头压力很大,不仅是这个病,两个儿子还没结婚,房子还没盖,我的‘任务’还没完成,都说是‘一人得信,全家平安’,我在祷告的时候,不仅祷告我自己病好,也祷告主赐我儿子成家立业。”(访谈,2014/07/22)

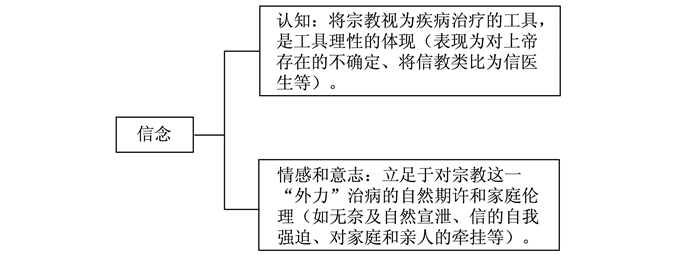

虽然早期海外汉学家常从中西文化碰撞的角度指出中国人的“孝亲”思想和“上帝”崇拜具有不可调和之处(谢和耐,2013:202-203),但历经本土化的发展历程后,立足于家本位文化的敬祖、对子孙的重视都反嵌到了基督徒的行为实践之中(谭同学,2014),二者并不构成冲突。换言之,“信念”还承载着家庭价值,对亲人的在乎和牵挂也是个体面对疾病时的意志力来源。此外,它还包含着家庭生活的“过日子”逻辑。家庭对每个人的生命有根本的存在论意义,生命是作为家庭的一部分存在的(吴飞,2007),而慢性病往往意味着人生进程的破坏(Bury,1982;郇建立,2006),以及由此导致的家庭生活的危机。在此情境下,因病信教既是为了把日子过好,也是为了维系家庭的存续,是家庭伦理的表达(陈宁,2013:107-108)。由此,“信念”不仅是一种自然期许,也蕴含着对家庭生活修复的期望。综上所述,从心理过程的认知、情感和意志三个环节来看,可以形成“信念”的概念结构(如图 1):

|

图 1 “信念”的概念结构 |

当然,此处所归纳“信念”之概念结构无疑是粗线条的,甚至是最低程度的概括。宗教心理本身是复杂的,个体的“信念”体验也具有特殊的个人经验特征(如受年龄、性别、性格等的影响),虽然如此,笔者依然认为这一归纳表征了“信念”心理的现实和文化结构,它源自结构性情境下个体渴望解困的本性,亦源自家文化传统,某种程度也超越了个体化和私人性,成为每一位因病信教农民共享的群体心理。

三、“信念”的宗教操演笔者认为,为了更好地理解个体宗教心理,还需要基于动态的互动视角来考察个体“信念”在宗教实践中的演变。在个体与宗教的互动中,我们发现,通过具体的技术操演机制,宗教试图将个体心态由起点的“信念”状态逐渐过渡到“信仰”状态,以由俗入圣。它包括“信念”的宗教建构、“信念”的情感嵌入和“信仰”要求三个环节, 15而信念承载的“家庭伦理”则处于稳定和强化的状态。

(一) “信念”的宗教建构所谓宗教建构,是指宗教将个体“信念”纳入宗教视域,赋之以宗教指向。在此过程中,将行动者内心抽象的、模糊的对一般外力之期许转化为具体的针对某外力(事或物)的心理感受,这一过程通过疾病的宗教性归因得以实现。人类学家罗伯特(2010:23) 认为,各种各样关于疾病的观念与理解统称为对它的“说明”(account),它说明了“谁生病”、“什么病”、“哪里生病”、“何时生病”和“为什么生病”的问题。在乡村基督教的疾病说明中,疾病被归因于“魔鬼上身”,正是因为魔鬼的入侵,导致自己的身体出现疾病症状。16

在信众看来,作为“邪灵”、“害人精”的“魔鬼”是引起人类灾祸的根源,病人之所以患病乃是因为“魔鬼使坏”,要想治好病,必须得“驱魔”。值得一提的是,在望村信徒的宗教生活中,魔鬼还指向了“蛇精”、“狐狸精”等中国传统精怪文化中的动物精怪。乡村基督教所建构的“魔鬼病”正是西方基督教义中魔鬼“撒旦”和中国民间文化的糅合,二者的契合性也使得“魔鬼上身”容易为信徒理解和接受。此外,疾病被视为神拣选信徒的某种考验(梁振华、齐顾波,2015)。讲道人K说:“如果平平安安的话,谁会遇着神?他们无病无难,也不会主动来寻求神的赐福,自然也就领会不到(神)。只有患病了,受过了苦难,才能和神交通。”(访谈,2016/10/01)

宗教性的建构还通过见证、吟唱、仪式驱魔等环节得以强化。譬如颇具本土色彩的吟唱环节,将“上帝”驱鬼的神力谱成通俗的歌曲,在教堂中集体吟唱。如信徒经常吟唱的《十大棍》即以铿锵有力的韵律表达了对“狐狸精”等魔鬼的憎恨和上帝驱魔的信心——“求来圣灵快如风,耶稣赐下十大棍……一棍打倒老魔鬼,打你魔鬼回老家。二棍打倒黄狼精,单打黄狼害人精。三棍打倒胡二鬼,着急喊叫命丧掉。四棍打倒狐狸精,神棍威力实难逃。五棍打倒老妖怪,妖魔鬼怪现原形。六打聋哑瞎子精,主把它们送火炕。七八两棍一起打,打得妖精求告饶。九棍打倒八样鬼,真道福音传天下。十棍打倒白蛇精,打你蛇精没处逃。”(参与观察,2014/08/20)17在见证环节,见证人一般由疾病得到好转的信徒充任,他们现身说法,宣讲“上帝”治疗疾病的神迹,以此作为“上帝”神力的体现,在此活动中,“上帝”救死回生的能力是宣传的重点。在一次见证活动中,见证人J如此介绍道:“我之前患的病,东治西治都没好,县里的、省里的医院都看过,当时横竖就是死,那个时候人都快要冇得救了,后来信了耶稣,把我的病治好了,你们看我现在不是好好的吗?……之前没治好,是因为魔鬼在我的身上,现在上帝把我身上的魔鬼赶走了,病好了。”(参与观察,2014/08/24)18而颇具巫术色彩的“驱魔”活动更是强化了信徒对魔鬼病的认知。当病情严重时,信徒便会寻求当地宗教领袖X的帮助,X每每以手拍信徒前额、口颂经文等方式“驱魔”。在参与观察中,笔者曾目睹过如下的场景:某信徒疾病发作,滚地抽搐,呕吐,家人紧急将其送至教会。X走至该信徒前,用手拍打信徒前额,口念一段经文,随即大声呵斥“魔鬼魔鬼,我以耶稣的名义命令你,快快远离他!”(参与观察,2015/07/20)19语罢,该信徒满口呓语,口吐白沫。过了一段时间后,该信徒病情缓和,症状消失。而对于没有经历过驱鬼仪式的信徒而言,X斩妖除魔的故事也如经典,在当地被广为流传。

以上所述的仪式环节赋予了疾病以宗教意义,与此同时,也形成了“信念”的宗教建构。表现为:其一,形塑对魔鬼的确证认知。历经多次仪式活动(尤其是驱魔仪式)后,在“魔鬼病”认知的反复灌输下,信徒觉得“魔鬼就在身边”,并生成魔鬼上身的恐惧体验。其二,促进对上帝驱魔的信心感。宗教情境中的仪式赋予了个体对上帝驱魔的信心以及由此产生的个体意志力。信徒F生动地表达了他每次参加完见证和吟唱仪式后的感受:“整个身体都充满能量,从来都没有感觉到如此强大的力量,好像主就在我的身上,我不再是之前那个我,自己好像有了护身符,什么妖魔鬼怪都上不了我的身。”(访谈,2014/08/22) 正如有研究所分析的那样,或许这些见证和神奇故事并不能完全证明宗教的种种承诺是真实的,但它的确能够增强信众彼此对神灵的信心(卢云峰,2010)。

(二) “信念”的情感嵌入情感嵌入,是指在宗教活动中特定的宗教情感(如罪感、对上帝的敬畏感)等被嵌入于个体的“信念”体验中。应当说,教义学习、传道者的引导、祷告、颂诗等宗教生活中的方方面面都会促进这一进程,在影响个体宗教情感的各种因素中,我们发现了一个特殊的作用机制:“病”的发作与“罪”的归因。其是宗教情感嵌入的关键。

首先来看“病”的发作。从现代科学的层面讲,宗教治疗就改善人们的主观精神健康而言,它是有效的,但对客观的身体健康则不那么有效(阿盖尔,2005:150)。大量研究证据表明,虽然当事人主观认为自己的健康状况改善了,但其客观的健康状况并没有改变(Glik,1986;Idler,1995)。在这种情况下,即使是接受了宗教治疗,疾病的发作(包括原有症状的持续、反复和加重)也是常态。对此,当地的基督教如何回应呢?这就关涉到“罪”的归因问题。讲道人Z这样谈道:“不是说来了教会,病就好了,病没好那是因为魔鬼入侵,魔鬼为什么入侵,那是因为你犯罪了。神要看你的内心,你要是犯罪了,就要在上帝面前认罪、求主的保佑,洗净你的罪,让一切罪赦免。悔改之后,要天天在神灵面前祷告。总之,要悔改,悔改才能治好病……就说现在政府吧,你犯了罪在牢房里认错悔改,也会减刑,在神面前也要悔改,求神赦免你的罪。”至于何为犯罪,则有着较为宽泛的判断,“比如拜偶像,骂人,不孝敬老人,贪财,偷盗啊,都是的,圣经里有讲《十诫》。总之,一句话,就是没有按照神的话语和要求来做,就是犯罪,就是亏欠神的荣耀。”(访谈,2015/08/28) 通过罪的归因,宗教试图唤醒信徒的罪感。一位有过如此经历的信徒W说:“病一发作的时候,我起初心里还想,是病还有不发作的啊,后来听讲道人和兄弟姐妹的开导,我知道这是因为我犯了罪,没有听神的话,魔鬼才上了身,要想病好,就要悔改,要一心向主。”(访谈,2015/09/03)

如此一来,犯罪个体能否做到悔改,就成为病情能否改善的关键,而悔改的前提是能否“找着罪”。找罪,用信徒S的话说就是:“回忆你这段时间或者之前有没有做违背上帝的事情,病没好,那是因为罪没找到,罪找对了,再在神面前忏悔,病就好了。”进一步地,他向我们讲述了他“找罪”的历程:“我天天来教堂忏悔,请求上帝赦免我的罪。我反思我这段时间都犯过什么错,也忏悔了,可病还没好。我知道我的罪没找着,我就一直向前回忆,苦思冥想,脑海里把之前能想起的事都过了一遍,想想我之前都犯过哪些罪,当我想到我十多年前,因和邻居闹矛盾把人家地里的玉米砍了一大片,我就真诚地向神忏悔,祈求神的原谅和赦免,没过多久病就好点了,我知道我的罪找着了。”(访谈,2016/10/03) 在此过程中,个体内心的情感已不纯粹是对上帝祛除魔鬼的信心了,还包含着因意识到犯罪而产生基于“罪感”的“忏悔感”以及祈求上帝宽恕的“敬畏感”。在反复的找罪过程中,这种忏悔感和敬畏感也会不断加强。在此,信徒陷入“疾病发作—找罪忏悔—疾病发作—找罪忏悔”的循环过程。这颇有“攻心”之象的找罪历程将宗教情感嵌入于个体内心的“信念”体验之中,在反反复复中强化个体的罪感、忏悔感和敬畏感。“病”的发作与“罪”的归因有如个体“信念”演变的催化剂,加速了宗教情感的嵌入。我们对一位因癫痫病而信教的Y进行了追踪观察,发现在一次“癫痫”发作并经历“罪”的归因后,“犯罪”、“亏欠了神”、“听神的话”、“仰望神”成为其时常流露的话语。当病再发作时,Y及其家人的第一反应便是“找罪忏悔”。

历经这一环节后,虽然在个体的“信念”中,宗教体验在不断强化,但其仍然是紧紧围绕“疾病治疗”而展开的,所以,还难以称得上是严格意义上的“信仰”状态,而这将是接下来“信仰要求”环节所要聚焦的目标。

(三) “信仰”要求“信仰要求”指的是宗教引导信徒放弃“信念”体验中的“疾病治疗”这一核心目标,而转向更高的以超越性价值为诉求的“信仰”状态,就乡村基督教而言,即是引导信徒由注重“肉体平安”到追求“灵魂拯救”的转变。它主要通过教堂反反复复的讲道活动来展开。

对于文化水平有限、日常生活俗事较多的农民信徒而言,每周三、周日的讲道成为他们获取宗教知识、理解基督信仰的主要渠道。讲道者主要由信徒中信仰坚定、表达较好的农民兼职,多为中年女性。讲道的主要内容是引导“信徒走上正道”(讲道人语),其精髓在于促使信徒放弃有求必应、注重肉体平安的实用思想,而转向虔诚侍奉、追求灵魂救赎的信仰生活。通过数次讲道的参与,我们发现其步骤如下:20

首先,强调“有求必应”的想法乃是对神不虔诚的表现,构成了一种“罪”。在讲道中Z对持有功利想法的信徒作如是批评:“他们信教不尽心,主当然不会赐福给他们。他们怀的是那种有求必应的想法,就是说,我求了神,神应该就让我的身体好起来……平时基本不来教堂,病重的时候才过来,这就是不尽心,不虔诚,是‘挂名号的基督徒’……对神不尽心,那也是罪。犯罪了,魔鬼就会入侵,病就会发作。”(参与观察,2016/10/9) 由此可见,前述“信念”情感嵌入环节中罪的泛化状态被聚焦为对“对上帝不虔诚”这一最严重和最容易“找着”的“罪”。在此,病发作是因为犯了对上帝不虔诚、不尽心的罪,而虔诚和尽心又是没有上限的心理状态,故而任何信徒都可以认为自己还“不够”虔诚和尽心,这就表明,它作为一种“罪”的可确证化。

接下来,讲道人指出摆脱“罪”的唯一路径是听神的话语,去做符合神要求的言行。“虽然犯罪了,掉队了,动摇了,神也不会抛弃你的,神还要把你找回来……就说说我自己吧,我自己是内风湿,怎么都治不好,后来信耶稣,病的确有点好转,心想着好转的话,就不用去了,也掉队过,就是想安息日的时候做点事,苦点钱,后来病又发了,在X的指导下,我明白这是对神的亏欠,是罪。再后来,我意识到我这个罪了,就天天来教堂祷告,经常跑教会,做奉献,听神的话语,符合神的要求,病就慢慢好转了,我现在风湿好多了,很少用药。”(参与观察,2016/10/9) 我们发现,宗教试图通过“病的发作”这一不可避免的经验事实来让个体知觉“对神的亏欠”,对神话语无条件听从由此成为悔改的核心。在此过程中,宗教试图慢慢剥离个体的世俗想法,虽然“听神的话语就能得治”背后的逻辑仍然具有浓厚的实用主义色彩。

最后,讲道者以“神”的要求指出,“灵魂得救”比“肉体平安”更重要,并突出宗教体验的神圣感。讲道人W如此谈道:“神的意念、神的道路、神的看法、神的标准与我们的完全不同,神所看重的与我们所看重的也不一样,这是因为我们很多时候以世俗的眼光来看问题,很现实。而当我们将《圣经》的智慧落实到我们生命当中时,神会带领我们放弃自己所看重的转而追求神所看重的,使我们成为合神心意的基督徒。”进一步地,讲道者突出“有求必应”只是人的看重,而非神的看重。“对于我们很多弟兄姐妹,有人向神祷告,只是认为神会有求必应,而且要神照着自己的意思去做,更看重的是肉体平安,殊不知,神更看重灵魂得救。神说‘叫人活着的乃是灵,肉体是无益的’。”接下来,讲道者分别从“神看重人品、因为人品比祭品重要”、“神看重内在,因为内在比外在更重要”、“神看重动机,动机比动作更重要”三个方面来引导信徒逐步强化侍奉和虔诚意识。其中,重点突出灵魂得救的重要性和路径,并强调对上帝的信心,要求“要以心灵和诚实来敬拜神,绝不可以自以为聪明,以敬虔的外表来欺哄神,要真正把心交给神,这样灵魂才能得救,由‘旧人’成为‘新人’。”(参与观察,2016/10/9)

在此,我们看到宗教要求的实质性转变,即对纯粹信仰状态的追寻。经历过上述环节后,信徒们多用“要放弃有求必应的想法”、“要和神的距离拉近”、“拯救最重要”等词汇表达自己的感受,由此可见,通过这一环节,宗教试图促进信念心理的升级,使工具型的神人关系演变为一种神圣型的神人关系和体验,而救赎感乃至于使命感都蕴含在其内。如果按照韦伯所理解的那样,一切宗教的核心问题是通过信仰使人的灵魂得到拯救(苏国勋,2016:61),那么,我们可以说,由“肉体平安”到“灵魂拯救”的过渡也意味着宗教作为一种“救世论”(soteriology)的践行。在这一过程中,让信徒放弃功利思想,追求神圣和救赎成为心理引导的核心。

通过前述三个环节的呈现,我们看到宗教引导信徒由“信念”到“信仰”转化的循序渐进过程。教会负责人兼讲道者L总结了这里面的授道方式和技巧:“我们的使命就是慢慢地把他们引上正轨,就跟家长对小孩的引导一样,不能一下就要求孩子把人做好了,要让他慢慢长,感化他。人到神面前,就跟小孩到妈妈面前一样,一开始用奶喂,等慢慢长大了,再教育他,用饭喂,再后来,就自己吃饭了……他来这里之后,先跟他说,靠主能得平安,灵魂得救,信耶稣后,不仅他得好处,他的家人也得好处,慢慢引导。这个时候不能讲这个不能做,那个不能做。然后就通过仪式,祷告、听讲道引导他把心交给上帝,让他的内心充满神的话语,引导他放弃那种功利的、有求必应的想法。”(访谈,2016/10/9)

作为“信念”内含的“家庭伦理”实际上不仅贯穿于整个宗教生活之中,而且还得到了强化。无论是信徒的祷告、还是宗教生活的参与,“家人”永远是绕不开的话题。比如在祷告中,信徒除了祷告自己身体平安,也祈求上帝对自己的亲人赐予福佑;在宗教生活中,往往都是亲人的陪同参与;对家人的牵挂也构成个体“信念”体验的情感支撑和意志力来源。由此,可以说,家本位传统已经很好地融入了基督教的宗教实践之中,无论是信徒之间的“兄弟姐妹”相称,还是引导方法中“家长与小孩”的类比,都体现了原有“信念”所承载的家庭伦理在宗教生活中的延续。21

四、“信念”的分化“信念”的宗教操演内含了促使个体宗教心理不断由俗入圣的演化谱系,我们用下图来表示之:

|

图 2 宗教操演个体宗教心理的谱系 |

在这一谱系中,“信念0”为一般性信念,作为心理起点,其指向是开放的,宗教仅是其中的一种可能性,它表征的是困境之时个体对外力的“自然期许”;“信念1”则是被纳入了宗教视域的“信念0”,指涉了对魔鬼的确证认知及对上帝的信心感;“信念2”在“信念1”的基础上嵌入了特定的罪感、忏悔感和敬畏感;“信仰(信念3)”可以理解为纯粹信仰状态,意味着对宗教信仰超越性价值的追求,它对应于救赎感、超越感。如果把这一谱系视为因病信教农民的信仰方式的话,那么可以说,“信念0”构成了信仰的基调和起点,“信念1”和“信念2”构成了信仰的中间状态,“信仰(信念3)”构成了信仰实践的终极状态。而家庭伦理则自始至终贯穿于整个“信念”操演环节。

无疑,这种操演是指向每一个因病信教者的,但这并不意味着个体的心理走向一定会循此径路,相反,还存在着比较明显的信徒分化事实。不过,我们的发现与在“功利性”和“理性人”视野判断下基于灵验与否的分化机理有所不同。正如经验中所发现的那样,病的发作往往是宗教提升信念体验的契机,正是因为没有完全康复,个体才反思到“罪”这一问题,其所承载的罪感、忏悔感、敬畏感为下一步的信仰升级提供了心理铺垫。在揭示信念分化机理之前,我们先看三个典型个案:

案例1:朱某于2013年退出了基督教。几年前,她的老公得了胃癌。听人说,信耶稣病就能得治,于是全家老少都信教了。在心理体验上,历经从“信着试试”到宗教生活中的“感到有战胜魔鬼的信心”、“忏悔的时候感到自己有罪”、“害怕自己犯罪而受到惩罚,失去福佑”等系列情感体验,也即处于“信念0—信念1—信念2—信仰(信念3)”的过渡状态。在信教一段时间后,其老公的病况还是没有明显改善,虽然如此,她并没有动摇信念,她相信“神有大能”,后来,她的老公还是很快离开了人世。至此,她觉得“自己被欺骗”了,在一次访谈中,其向笔者抱怨道:“这个耶稣压根就是骗人的,口口声声说能把病治好,我全家老少一天到晚又是祷告、又是唱经、又是忏悔认罪的,连我五岁大的外孙女都被我带过去了。过节的时候,我还给教堂献了不少的钱,最后人还不是没了”。朱还多次向我们透露过她“再也不信了”的想法,并动员我们也不要去信。就整个信教过程中的心理状态而言,其老公去世是其信念崩溃的关键和转折点(调研日记整理,2015/07/21)。

案例2:赵某起初是因为患有难以治愈的头痛而信教。一开始,头痛病初发的时候,就去教堂,通过祷告等仪式后,症状也稍有减轻。当头不痛的时候,则又很少去教堂,连一周两次的聚会都很少参加,原因是,“天天要去工地上赚钱好将来为儿子盖个楼房”。有一次,他头痛发作,同时导致了多种严重的并发症状,讲道者告诉他,这是对上帝的亏欠,失去了上帝的福佑,应该忏悔认罪。他仔细回忆宗教生活中的往事,的确觉得自己之前不够尽心,不够虔诚,在教会领袖、讲道者、见证人的反复教导下,他意识到自己犯了罪。自此忏悔、认罪以及频繁地去教堂,就成为他宗教生活的常态,他觉得和之前相比,自己慢慢地“把心交给了神”、“有认罪、悔改的感觉”(调研日记整理,2016/01/21)。

案例3:宋某于2011年患了失眠、多梦的精神类型疾病,去县医院看过,也没查出生理上的变异,医生初步判断为“心因性精神障碍”,用当地的方言说,就是“郁郁症”(类似于抑郁症)。后来医生建议到省城的大医院检查,她觉得成本太高,负担不起,便在传教者的鼓动下信了基督教。信教后,她认为她的病情改善很多,一年后,疾病便痊愈了。她将之归因于是“主的神迹”作用,认为是主拯救了她。识字不多的她竟然到村里的小学旁听汉字拼音课程,主动借助字典及请教他人阅读《圣经》,甚至委托他人在网上下载各类传道音频和购买书籍供自己学习。去教堂则纯粹为了祷告、聚会,一切都与治病无关,用她的话说就是“作为上帝的儿女,我应该把全身心都交给上帝”、“要上天堂”,自己也成为见证人,经常现身说法,上台宣讲其得以被拯救的故事(调研日记整理,2014/08/21)。

上述个案是因病信教农民心理分化的三种典型:信念坍塌、信念过渡和信念升级。在分化过程中,我们发现原有的疾病类型及其宗教疗效在个体的“信念”分化中发挥了重要作用,立足这一基础上的宗教与个体的互动,促成了不同性质的分化类型,其机理如表 1:

| 表 1 “信念”的分化 |

对以案例1为代表的患有癌症、心脏病、白血病等致命器质性疾病的信徒而言,除了极少数得到医治并被作为宣传文本用以体现“上帝”起死回生的本领之外,绝大多数信教者多免不了短期内病情恶化或者死亡的结果。面对一些疑难杂症,不仅医学无能为力,宗教亦然。在信念坍塌之前,个体的心理状态和大多数信徒一样,处于信念谱系的过渡阶段,即由一般“信念”至纯粹“信仰”的转化之中。突然来临的恶化或者死亡,直接动摇了信徒期待上帝治愈疾病的信念基础,它体现出主动和跳跃的性质。这一坍塌导致了个体对宗教的质疑,面对质疑,宗教如何回应?在此,我们借教堂负责人L的话来解读此种应对逻辑:“他们那些人病治不好能怪上帝吗?他们信教不尽心,主当然不会赐福给他们。这个病,只要虔诚,就能治好……人家的癌症为什么能治好,那是因为别人尽了心。”(访谈,2015/02/23) 我们看到,其所言的“不虔诚”不仅巧妙地回应了质疑,也强化了乡村基督教自身的合法性——越虔诚,越有治疗效果。然而,毕竟病情已经恶化,人甚或死亡,面对如此回应,信徒也坚决地认为这是骗术。从此,信念坍塌,人教两分。总的来说,这类群体还是少数,22亦非常态。自从发生过几次类似事件后,为了不必要的纠纷及对教会的负面影响,望村教会近年来便对患有重疾(尤其是癌症)的人入教要求保持谨慎态度。

对以案例2为代表的患有皮肤病、糖尿病、头痛、高血压等非致命器质性疾病的信徒而言,疾病本身就存在着发作的不确定性,受到饮食、心理、天气等多重因素的影响。身患这类疾病的人,病情呈现出时好时坏、反复发作的特征。疾病的发作作为一个强化个体信念体验的契机契合了宗教对个体的信念操演。调查发现,在信徒看来,病情改善是上帝赐福的表现,是“找对了罪”,故而上帝将自己身上的魔鬼驱赶,而病情恶化则是上帝的惩罚,意味着自己不够虔诚或者没有找对罪,于是上帝不再为自己提供庇护,魔鬼随时都会入侵。和信教初期相比,在后续的宗教生活中,信徒频繁参与宗教活动(如参加讲道、读经、唱赞歌等)、甚至捐钱捐物并成为义工,宗教行为的介入性程度明显提高,在心理上处于信念谱系的过渡阶段,混合着对魔鬼的确证感、对上帝驱魔的信心感以及罪感、忏悔感、敬畏感等多种心理体验,在一种既有工具性特征、又有神圣性体验的神人关系中践行宗教徒的日常生活。至于处于过渡谱系的何种位置,则因人、因时而异。虽然就长时段来看,患有这类疾病的信徒(恰如常人一样)最终还是会面对无法回避的“死亡”,但这一过程是渐进和缓慢的,期间个体在信念的操演中逐渐融入宗教生活,并不会因为“死亡”的到来而致使信念坍塌,相反,即使离世,他们的家人依然皈信着宗教。作为一种常态现象,除了少数如案例1和案例3的信念坍塌和信仰升级两类信徒外,其他信徒均处于这一阶段,如何使绝大多数处于这一阶段的信徒摈弃宗教心理中的实用动机并追求纯粹的神圣体验也就成为了信念操演环节的核心要义。

对以案例3为代表的疾病得到改善甚至痊愈的信徒,其疾病类型以心因性疾病中的精神和心理疾病为主。乡村基督教使得这类疾病充满意义,也给予了治愈的希望,尤其使得心理调适功能得以发挥。对于各类心理和精神疾病,充满暗示的仪式性情境极大地缓解了信徒的精神压力。对于这一类病情得到改善的信徒,他们坚信是万能的“上帝”战胜了魔鬼,从此心托“上帝”,并转化为虔诚的基督徒。这类信徒在宗教生活中扮演着见证者的角色,即每逢周三、周日向诸多聚会信徒登台讲授上帝治疗自己疾病的心路历程,鼓舞听众。并且在日常生活中努力使信条内化为自己的行事准则和道德法则,由“外在信徒”成为一名虔诚的“内在信徒”。23至此,信徒便不再以治病作为信教的根本目标,“信托上帝,追求真理”成为他们的终极意义归属,发生了由“信念过渡”状态到“信仰”状态的跳跃式升级,这类群体也属于相对少数,是一种非常态现象。

五、结论及讨论与以往对因病信教现象的研究不同,本文以“信念”为切入点关注个体的宗教心理及其发展。基于“信念”操演和分化的分析,梳理出了个体与宗教互动中心理演化的一般机理。虽然经验材料具有浓厚的基督教色彩(如高举神的话语、重视对罪的认识、强调信徒品格的建造等),但笔者认为这一机理具有一定的可推演性。不仅仅是因为在其他各种类型的宗教中存在着类似的实践形态,更在于“信念”是身患疾病而又渴望疾病康复的个体寻求宗教帮助时的一种典型心态,这一心态并不因为宗教体系的划分而发生改变。同样,信念操演及其分化的逻辑,虽然在具体的内容及程度上有所差异,但其蕴含的机理在某种程度上也适用于其他类型的宗教。其中,信念的宗教建构通过疾病的宗教性归因来将“信念”纳入宗教视域,24情感嵌入环节将与神圣体验有关的情感嵌入“信念”体验之中,进一步的“信仰”要求则促使个体宗教心理的纯化乃至超越化。对于信教群体而言,特定类型的疾病及其疗效最终也会对信念的走向造成影响,带动了信念的分化。

在个体因病信教的心路历程中,我们发现有两条逻辑在交互发挥作用。一是行动者的依赖逻辑。它反应了在危机面前个体寻求解脱困境的常识心态,同时,个体“信念”所承载的对宗教之期许和家庭伦理使得依赖多了一点“不得不信”的无奈色彩。二是宗教自身的吸附逻辑。通过信念操演之技术过程不断提高信徒的信念体验和对宗教的依赖感,体现出宗教自身强大的控制能力,作为一种客观化的产物,25宗教自身独立的吸附逻辑使得因病信教的信徒开始受制于它。在依赖与吸附的交互中,宗教所提供的疾病说明及信念操演具有天然的情感优势和意义空间,相较现代医学而言,其充分考虑了个体在情感方面的疾痛(illness)经验,26并赋予疾病以意义,使得信徒面对疾病时获得了强大的情感支撑。除此以外,宗教的集体生活为个体建构了互帮互助、互为关心的关系网络,某种程度有助于对因疾病而被打破正常进程的日常生活秩序的修补。这一点,即使是非信徒也有所体察——“之前没去教堂的时候,我看他大婶(注:指受访者孩子的大婶)整天就感觉是愁眉苦脸,唉声叹气的,一会愁这个,一会愁那个……自从去了教堂后,先不说病到底好不好,有事没事就去教堂,找人说说话,回来后还跟我们说从教堂听到的各种事情……教堂里认识的那些人也经常到她家坐坐,说说话,有时还帮衬帮衬……感觉这日子又过起来了。”(访谈,2016/07/25)

神人关系及其神圣性的建构作为“信仰”的基本内涵(李向平,2013),“信念”的操演和分化为理解神人关系及其神圣性的建构提供了心理进路,在某种程度上也形塑了农民的信仰方式。进一步地,它还有助于我们理解中国农村宗教实践的如下议题:

首先,以“信念”为视角契合于因危机或困境而信教之个体的心理,它既有助于我们对“功利性”判断进行检讨,也有助于对方兴未艾的“理性人”假设予以反思。在持“功利性”和“理性人”观点的人的判断中,个体人被化约为追求利益最大化的对象,这一取向既忽视了个体人的复杂性,也遮蔽了深入理解个体宗教心理演化的空间,“信念”的提出有助于弥补此不足。与此同时,“信念”概念的使用有助于使宗教心理清晰化,易于辩识其超越个体层次的属性,能涵盖群体性、情境性和普适性特征,由此可形成社会学意义上的分析。在以“信念”来审视信教群体的起点心理时,我们还需注意到:其一,这种“信”并不一定和宗教必然关联——当个体面临疾病、灾祸等生命困境和危机时,从个体初期的“信念”指向来看,则呈现出开放、多元的面向,可以“信”宗教、也可以“信”非宗教(如某个人物、物体、风水、测字等活动),换言之,“信念”和宗教无必然关联,它仅仅是个体面对危机时渴求外力相助以摆脱危机的自然心态呈现。正如梁丽萍(2005) 所揭示的那样,身处困境的农民并非如洛夫兰德(Lofland,1965:862-872) 所言的“宗教追寻者”(religious seeker),即虽有紧张经验的持续但并非必定要求助于宗教,更多时候是在外在人际网络的牵引之下,受到已入教的宗教徒“信仰见证”的鼓动抱着试试看的心态而进入的。其二,以“信念”作为心理起点并不意味着信“教”和信“风水”、信“测字”、信“医生”等等值,田野中绝大多数信徒处于“信念过渡”阶段的经验表明,宗教在吸纳和处理个体信念上所具有的特殊秉性,恰如涂尔干意义上宗教所具有的“自成一类的力”(转汲喆,2009),是个体信念得以转化的关键。其三,最为重要的是,本文强调用“信念”而非“信仰”重新审视个体信教的起点心态,既非突出中国宗教实践的所谓“文化特异性”,亦非替代“信仰”在宗教研究话语中的核心地位,更非是对农民宗教实践的“降格”。在个体宗教经验的层次上,信教初期的“信念”是后续心理演化的出发点,一旦进入宗教实践,这种心理便处于神人关系和神圣性建构的动态谱系中,继而发生“信念”后续的分化乃至向“信仰”升华,在这个意义上,可以说“信念”视角加深了对“信仰方式”复杂性的认识。27

其次,“信念”有助于对宗教皈信的理解。由经验研究可知,农民从对“肉体平安”的注重到对“灵魂拯救”的追求,是一个脱俗求圣的心理过程,宗教逐渐引导农民放弃实用性的“有求必应”想法,试图使纯粹的信仰要求逐步成为农民宗教生活的核心。从这个意义上,正如詹姆斯(2012:119) 所言,“说一个人‘皈信’,是指原来处于意识边缘的宗教观念,现在占据了核心位置,而且宗教目标构成他能力的习惯中心”,是一种“高级情绪驱逐低级情绪”,是“一种情感在潜意识里日趋成熟,另一种情感则消耗殆尽”(詹姆斯,2012:157)。在此基础上,笔者认为本研究将从内在心理考察入手促进对华人社会宗教皈信的研究。既有研究大多关注促使信徒皈信的外在机制和动力,而对于信徒内在的心理体验和演化缺乏足够重视。如卢云峰(2008) 通过对台湾一贯道的研究,揭示了其通过研究班、法会和立愿等手段培养虔信基督徒的机制,并认为这一方式契合了华人社会多神崇拜的土壤;林本炫(2003) 通过对台湾新兴宗教团体的研究发现,像气功、禅坐、打坐等“信念转换媒介”在个体皈信过程中发挥着重要作用;梁丽萍(2006)、范正义(2011)等则强调了神迹、教义和礼仪的重要性。本文以“信念”为核心在个体与宗教的互动中考察心理发展,关注其起点、演化和最终走向,在具体的皈信机制问题上,指出存在于个体与宗教间的“依赖与吸附”之互动构成了皈信的重要机理,某种程度上提供了对华人社会宗教皈信的不同解读视角。

最后,我们从更为宏观的角度来审视“信念”对于中国农村宗教复兴的启示。农民面临生命困境而信教无疑是农村宗教复兴重要的乃至主要的推手。在以往的经验研究中,宗教复兴被归纳为多种因素,如精神空虚、地方组织失灵、庙宇重建、国家管制放松、社会风险的增加等,梁永佳(2015) 将这些解释归纳为三种取向:“传统的发明”、“国家—社会关系”、“宗教市场”。在指出应当脱离上述三种解释取向将农村宗教现象还原为“政治”或“经济”问题的做法基础之上,他进一步指出,应将宗教复兴视为一种自成一类的事实,一种人的基本条件。笔者认同这一判断,并认为“信念”视角对于理解这种自成一类的事实有一定的启发。当然,我们并不否认农村宗教复兴现象背后有其特定的“政治”或“经济”等结构性背景因素的影响,就本文集中探讨的因病信教问题而言,农村医疗保障的缺乏、医疗成本的高昂、现代医学技术的局限、医患关系的紧张等都是推动农民信教的外在因素。但如果仅仅关注这些,在看似提供了有说服力的结构性解释的同时,实质上却忽略了更为一般性的、作为人的自然心态的机理。我们知道,无论存在何种“政治”、“经济”条件,或身处何种类型(传统或现代)的社会之中,个体人(尤其是底层群众)总有面临常规渠道难以解决的危机和困境,面临困境的个体总是希望摆脱困境,由此不得不寻求外力的帮助(可以是宗教,也可以是非宗教),并对之寄以期许,同时亦藉助着家庭的关照,这无疑是人之常情。故而,我们认为,只要有常规路径难以解决的问题和允许信教的政治社会环境,农民出于摆脱困境和维护家庭的考虑,就会寻求宗教的帮助。宗教复兴的原因无疑是复杂的,本文旨在提供一种新的理解径路,而这无疑是一种自然机制。

任何概念和理论都有其特定的解释边界和限制条件,本文以“信念”为切入点所阐发的解释机制适用于因生命困境或危机而信教的群体,而这又是中国农村宗教实践的常态。同时,需要交代的是,宗教心理作为一种复杂的主体体验,任何归纳都难免存在化约之嫌,如何进一步地予以认识,还有待继续研究。

注释

1.在心理学中,心理活动一般分为认知、情感和意志三个过程。认知过程指人以感知、记忆、思维等形式反映客观事物的性质和联系的过程;情感过程是人对客观事物的某种态度的体验;意志过程是人有意识地克服各种困难以达到一定目标的过程(林崇德等编,2003:1392)。由于三者之间并非完全独立,而是统一的心理过程中的不同方面,故而我们在对宗教心理的处理中对这三个过程并不做严格的区分。

2.章立凡:“功利性宗教信仰,就是和佛神做交易”,引自“搜狐网”(http://cul.sohu.com/20100826/n274500012.shtml),2010年8月26日。

3.其核心观点为:个体面对宗教采取的是基于“代价—利益”考量的理性态度。正如其代表人物斯达克和芬克(2004:53) 所认为的那样:“行为者选择‘消费’宗教‘商品’,就像他们消费世俗商品时权衡代价和利益一样”,按照“理性人”假设,面对宗教,一个理性的宗教信徒需要做的是尽可能地做好自己的宗教资本投资以谋取更多的宗教收益。

4.学界对“皈信”(conversion)概念的理解存在较大分歧,在西方的知识脉络下,皈信一方面可以指个人参加传统基督教会,也可以是指从某一个基督教会到另外一个基督教会;另一方面,皈信的含义还可以指个人重新领悟到耶稣为救主而有“重生”之感的情绪性经验(林本炫,2003:548)。针对“皈信”的多样性,Gillespie(1991:14-15) 对此概念作出了三种类型的含义区分:一是(宗教)传统的转移,指不同宗教传统之间的转换;二是制度的转移,指同一宗教传统内不同宗教社群之间的转换;三是信仰的强化,指个体信教心理的日趋虔诚和神圣化。本文正是在第三种意义上使用“皈信”一词的。

5.依学术惯例,本文对人名、地名均进行了技术处理。

6.其依据为,每年圣诞节时教堂都举行聚会活动,在这一号召所有教徒都要参加的集会上,能容纳1 500人的会堂里人满为患,会堂之外也是人声鼎沸、熙熙攘攘。

7.主要指心脑血管疾病(高血压、冠心病、脑卒中等)、糖尿病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺部疾病(慢性气管炎、肺气肿等)、精神异常和精神病等为代表的一组疾病。我们发现望村因病信教的基督徒绝大多数都是慢性病患者,从医20多年的村诊所医生Z告诉我们:“和十多年前相比,得慢性病人越来越多了,比如糖尿病、高血压,以前这种病少得很,现在是太普遍了。”(访谈,2014/03/21) 美国医学社会学家考克汉姆(2012:9) 在考察了不同的经济发展阶段的健康状况后认为,在导致残疾和死亡的因素中,存在着不同的疾病模式。如1900年美国排名靠前的死亡原因是流行性感冒、肺炎和肺结核,而到了2004年,这些疾病则被心脏病、癌症和脑血管或中风替代,成为主要的死亡原因。在经济社会发展的过程中,慢性病——被定义为长期的、不可治愈的疾病——取代了传染病,成为了健康的主要威胁,慢性病本身显然已成为现代疾病的典型。

8.如范丽珠(2009)、梁永佳(2015) 的研究即指出了西方“宗教”话语的适用性问题,认为“宗教”作为舶来词汇,实质上并不能有效契合我国的宗教实践,有鉴于此,可以说,“构建中国宗教研究话语”也成为相关研究者的共识诉求(参见蓝希峰,2015)。

9.信教初期,是指刚信教不久,并无严格的时间限定。这一时期个体心态的突出特征是对宗教持有工具化的实用态度,缺乏虔诚和神圣体验。

10.农民在所言“信”教的时候,包含着两层含义:一种是宗教身份宣称的含义,意味着一种个体与宗教的外在、客观依存关系。一种是主观的心理和情感状态,是个体对宗教的内在、主观的体验。我们对“信”的分析聚焦于个体主观的心理和情绪感受。

11.实际上,正因为“信仰”本身难以完全契合中国信众的宗教生活,在学术界内部,尤其是宗教人类学领域,超脱“信仰”模式研究中国宗教的努力,早已比比皆是。正如本文的一位审稿人所指出的那样,即使是研究中国宗教的西方学者,百余年前就已经认识到无法用“信仰”来研究中国宗教。葛兰言、谢和耐、弗里德曼、武雅士、施坚雅等已故学者,早就在著作中指出,中国人的宗教生活并非“信仰”,而是“实践”。实际上,从19世纪末的罗伯逊·史密斯开始,以“仪式”代替“信仰”的研究路径就在世界宗教人类学界占有主导地位。这一路径无疑超越了“信仰”这一前置判断,并丰富了研究视野、领域和内容。对于本文所关注的因病信教农民之宗教心理及其演变,我们理应吸取宗教人类学对中国宗教研究的经验启示,积极关注宗教实践,并在宗教实践中理解和把握之。

12.魔鬼头子,指乡村社会中类似巫师的人。被访者之所以贬称其为“魔鬼头子”,导因于其在接受基督教义后对其做的价值评判。正如梁振华等(2015) 所指出的那样,在开始时,信耶稣和寻求巫医、民间神医、烧香拜佛之间没有本质性差异。如此,我们便可理解信徒S为何同时信奉多种对象,其原因便在于把宗教视为工具而非目的。

13.见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编,《现代汉语词典》(第6版)第1452页。

14.当“信念”的目的取向属于绝对价值层次时,如宗教救赎,此时的“信念”则隶属于“信仰”下的“信念”,是“信仰”的构成要件,亦是一般宗教心理学所探究的“宗教信念”。在宗教心理学中,“宗教信念”与其他一般信念是不同的,它专属于信仰领域,强调一种神圣体验、指向一种超越的存在,是一种人神关系的体现,其构成了宗教性的核心(阿盖尔,2005:102-103)。本文所说的“信念”乃指一般意义上的普通信念,而非绝对价值层次的信念。

15.在现实宗教生活中,这三个环节往往是杂糅在一起的,此处的区分只是一种“理想型”,以有助于人们理解其间逐步递进的机理。

16.将疾病归因为魔鬼上身,并非望村独有,研究者在河南、河北、山东等地开展的实证研究都佐证了这类现象的普遍存在。相关研究见梁振华(2014)、刘海涛(2006),郑红娥、王伟(2014)等。

17.歌曲材料首次使用于第一作者的硕士论文(周浪,2015:20)。

18.见证材料首次使用于第一作者的硕士论文(周浪,2015:28)。

19.实质上,这类场景并非望村基督教所独有,我们在多个省市都发现类似治疗过程的存在,在西方社会也存在着类似的治疗过程,相关研究所描述的治疗过程和本文所呈现的高度相似,详见考克汉姆(2012:9)。

20.需要说明的是,虽然每次讲道内容有不同,但总体逻辑相仿。网络、书籍、自创是主要的讲道内容来源。此处以2016年10月9日的一次讲道活动为例,此次讲道活动有Z和W两位讲道人。

21.除此以外,《圣经》中有关孝亲的思想也不断地在宗教生活中被强调。如“当信主耶稣,你和你一家都必得救”、“父母权威乃上帝赐予,父母对子女多有贡献,他们应该受到尊重,包括言辞上的尊重和态度上的尊重”等话语常被传道人提及。

22.需要注意的是,“少数”或“多数”是教会领袖以及讲道者的总体判断。当问及能否提供较为具体的比例时,他们认为“无法给出”,因为“一方面,人心只有自己和上帝能查探,其他人是不能查看内心的。另一方面,人心处于变化中。”(访谈,2016/01/20) 虽然如此,他们认为可依据平时的外在言行,如是否经常来教堂、说话的内容、做事的方式等来进行大体判断。

23.方文(2005) 在奥尔波特对“内在宗教”和“外在宗教”的区分基础上,提出了“内在信徒”和“外在信徒”的区分,认为内在信徒是信仰纯粹的,他们在接受一种信条以后,个人努力使信条内在化,并使其成为自己行动的道德法则。而外在信徒则是功利性的,他们倾向于利用宗教来达到自己的目的,而很少去认真信奉和接受信条。

24.疾病的宗教建构在不同的宗教中都普遍存在。如在佛教看来,病是有因缘的,是个体前世所造业感召的因果作用的产物,是一种“苦境”,是受自己贪、嗔、痴、慢、疑等污染造成的;道教则认为一个健康的生命体应该是“形神相守、生道合一”的状态,一旦形神想脱离、生道不合一,就有可能遭遇病变,甚至身亡(冯小林,2010:99)。

25.贝格尔(1991:8-9) 认为,社会的形成,是一个充满辩证关系的过程,这个过程包括三个阶段:外在化、客观化和内在化。所谓客观化,就是指人类的产物都有一个规律,即它一旦产生,就具有了独立性,有其自身的逻辑,它的创造主体在某种意义上就开始受制于它。

26.克勒曼(2010:2) 区分了“疾痛(illness)”和“疾患(disease)”,对个体而言,疾病是作为“疾痛”存在的,意味着种种鲜活的经验,是病人对疾病引起的身体异常和不适反应的切身感受。在医学路径中,医生通过各自特定的专业理论滤光镜,将患者及其家人抱怨的疾痛问题,在头脑中重组成狭隘的科技议题,即转化为“疾患”问题。

27.延伸地看,我们或应丰富对“宗教信仰”的理解,除了关注既有的制度层次意涵外,还应关注个体层次的心态理解,以动态、演变的眼光,来审视信徒的信仰转化进程。换言之,应当关注个体“信仰何以获得”的“信仰方式”问题。

| [] | 阿盖尔, 麦克. 2005. 宗教心理学导论. 北京: 中国人民大学出版社. |

| [] | 贝格尔, 彼得. 1991. 神圣的帷幕-宗教社会学理论之要素. 上海人民出版社. |

| [] | 陈彪. 2015. 意识经验与宗教. 宗教心理学(第二辑)(1): 5-28. |

| [] | 陈宁. 2013. 嵌入日常生活的宗教皈信[D]. 吉林大学博士论文. |

| [] | 陈占江. 2007. 基督下乡的实践逻辑-基于皖北C村的田野调查. 重庆社会科学(9): 102-107. |

| [] | 范丽珠. 2009. 西方宗教理论下中国宗教研究的困境. 南京大学学报(2): 92-101. |

| [] | 范正义. 2011. 试论教徒的功利心态在基督教对华传播中的作用. 乐山师范学院学报(7): 111-114. |

| [] | 方文. 2005. 群体符号边界如何形成?-以北京基督新教群体为例. 社会学研究(1): 25-59. |

| [] | 方文. 2014. 中国宗教图景上的浮沉. 宗教社会学(第二辑)(1): 267-276. |

| [] | 冯小林. 2010. 社会转型下的宗教与健康关系研究. 成都: 四川出版集团. |

| [] | 傅有徳. 2012. 信仰但不皈依:一人多信现象解析. 学术月刊(5): 9-12. |

| [] | 高师宁. 2005. 当代中国民间信仰对基督教的影响. 浙江学刊(2): 50-55. |

| [] | 韩恒, 王瑛. 2014. 需求性皈信和习得性皈信:农村熟人社会的基督教皈信. 北京师范大学学报(社会科学版)(5): 140-148. |

| [] | 郇建立. 2006. 慢性病与人生进程的破坏-评迈克尔·伯里的一个核心概念. 学术月刊(6): 5-12. |

| [] | 黄建波. 2003. "四人堂"纪事-中国乡村基督教的人类学研究[D]. 中央民族大学博士论文. |

| [] | 汲喆. 2005. 迈向一种关于现代性的宗教社会学-爱尔维优-雷杰《宗教存于记忆》述评. 社会学研究(1): 232-240. |

| [] | 汲喆. 2009. 礼物交换作为宗教生活的基本形式. 社会学研究(3): 1-25. |

| [] | 金泽、邱永辉, 编.2010.宗教蓝皮书:中国宗教报告[M].北京:社会科学文献出版社. http://www.doc88.com/p-972351939259.html |

| [] | 考克汉姆, 威廉. 2012. 医学社会学(第11版). 北京: 中国人民大学出版社. |

| [] | 克勒曼, 阿瑟. 2010. 疾痛的故事-苦难、治愈与人的境况. 上海译文出版社. |

| [] | 蓝希峰. 2015. 学者建议构建中国宗教研究话语. 中国民族报, 11-17(5). |

| [] | 李华伟. 2012. 苦难与改教:河南三地乡村民众改信基督教的社会根源探析. 中国农业大学学报(社会科学版)(3): 81-91. |

| [] | 李向平. 2013. 两种信仰概念及其权力观. 华东师范大学学报(哲学社会科学版)(2): 28-38. |

| [] | 梁丽萍. 2005. 中国人的宗教皈依历程:以山西佛教徒与基督徒为对象的考察. 宗教学研究(2): 118-125. |

| [] | 梁丽萍. 2006. 社会转型与宗教皈依:以基督徒为对象的考察. 世界宗教研究(2): 72-81. |

| [] | 梁漱溟. 2005. 中国文化要义[M]. 上海: 世纪出版集团. |

| [] | 梁永佳. 2015. 中国农村宗教复兴与宗教的中国命运. 社会, 35(1): 161-183. |

| [] | 梁振华. 2014. 灵验与拯救-以一个河南乡村基督教会为例[D]. 中国农业大学博士学位论文. |

| [] | 梁振华, 齐顾波. 2015. 疾病的宗教性建构:理解农民因病信教的行为和动机-以一个河南乡村基督教会为例. 中国农业大学学报(社会科学报)(4): 39-47. |

| [] | 林本炫. 2003. 改信过程中的信念转换媒介与自我说服[C]//信仰、仪式与社会(中央研究院第三届国际汉学会议论文集). 林美容, 编. 台北: 中央研究院民族学研究所: 547-581. |

| [] | 林崇德、杨治良、黄希庭, 编.2003.心理学大辞典[M].上海教育出版社. |

| [] | 刘海涛. 2006. 透视中国乡村基督教-河北乡村基督教的调查与思考[D]. 中央民族大学博士论文. |

| [] | 卢云峰. 2008. 渐入圣域: 虔信徒培养机制研究[G]//中国研究. 周晓红、谢曙光, 编. 北京: 社会科学文献出版社: 200-213. |

| [] | 卢云峰. 2010. 苦难与宗教增长. 社会, 30(4): 200-216. |

| [] | 卢云峰. 2013. 从类型学到动态研究:兼论信仰的流动. 社会, 33(2): 33-52. |

| [] | 罗伯特, 汉. 2010. 疾病与治疗:人类学怎么看. 上海: 东方出版中心. |

| [] | 罗中枢. 2007. 论信、信念、信仰、宗教信仰的特征及意义. 宗教学研究(2): 128-131. |

| [] | 秦家懿, 孔汉思. 1990. 中国宗教与基督教. 上海: 三联书店. |

| [] | 斯达克, 罗德尼, 罗杰尔达克. 2004. 信仰的法则-解释宗教之人的方面. 北京: 中国人民大学出版社. |

| [] | 苏国勋. 2016. 理想化及其限制-韦伯思想引论. 北京: 商务印书馆. |

| [] | 孙尚扬. 2015. 宗教社会学. 北京大学出版社. |

| [] | 唐君毅. 1943. 中西哲学思想之比较研究集. 南京: 正中书局. |

| [] | 谭同学. 2014. 在上帝与祖先之间-粤西程村基督徒信仰实践的人类学考察. 世界宗教研究(2): 121-129. |

| [] | 王莹. 2008. 地方基督徒的身份建构研究-以中原地区Y县基督教会为例[D]. 上海大学博士论文. |

| [] | 吾淳. 1999. 中国宗教的功利主义特征. 朱子学刊(1): 388-405. |

| [] | 吴飞. 2007. 论过日子. 社会学研究(6): 66-85. |

| [] | 谢和耐. 2013. 中国与基督教:中西文化的首次撞击. 北京: 商务印书馆. |

| [] | 杨善华, 梁晨. 2009. 农民眼中疾病的分类及其仪式性治疗:以河北Y县NH村为例. 社会科学(3): 82-88. |

| [] | 约翰斯通, 罗纳德. 2012. 社会中的宗教-一种宗教社会学. 成都: 四川人民出版社. |

| [] | 詹姆斯, 威廉. 2012. 宗教经验种种. 北京: 华夏出版社. |

| [] | 郑风田, 阮荣平, 刘力. 2010. 风险、社会保障与农村宗教信仰. 经济学(3): 829-850. |

| [] | 郑红娥, 王伟. 2014. 中国乡村基督徒疾病观与就医行为:以山东某村庄为例. 世界宗教文化(1): 98-101. |

| [] | 中村元. 1989. 东方民族的思维方法. 宁波: 浙江人民出版社. |

| [] | 周浪. 2015. 乡村基督徒因病入教的神鬼隐喻及社会工作干预[D]. 华中科技大学硕士论文. |

| [] | 庄孔韶. 2000. 银翅:中国的地方社会与文化变迁. 北京: 生活·读书·新知三联书店. |

| [] | Bury Michael. 1982. Chronic Illness as Biographical Disruption. Sociology of Health and Illness, 4(2): 167-182. DOI:10.1111/1467-9566.ep11339939 |

| [] | Conn Walter E.. 1986. Adult conversions. Pastoral Psychology, 34(4): 225-236. DOI:10.1007/BF01794548 |

| [] | Gillespie Virgil B.. 1991. The Dynamics of Religions Conversion. Birmingham: Religious Education Press. |

| [] | Glik Deborah C.. 1986. Psychosocial Wellness among Spiritual Healing Participants. Social Science and Medicine, 22(5): 579-586. DOI:10.1016/0277-9536(86)90025-0 |

| [] | Idler Ellen L.. 1995. Religion, Health, and Nonphysical Senses of Self. Social Forces, 74(2): 683-704. DOI:10.2307/2580497 |

| [] | Paper, Jordan.1999. "Conversion from within and without in Chinese Religion." In Christopher Lamb and Darrol M.Bryant.(ed.) Religious Conversion:Contemporary Practicesand Controversies.London and New York:Cassel. |

| [] | Rambo Lewis R.. 2012. Psychology of Conversion and Spiritual Transformation. Pastoral Psychology, 61(5): 879-894. |

| [] | Lofland John, Rodney Stark. 1965. Becoming A World-Saver:A Theory of Conversion to A Deviant Perspective. American Sociological Review, 30(6): 862-872. DOI:10.2307/2090965 |

| [] | Sarbin Theodore R., Nathan Adler. 1970. Self-Reconstitution Processes:A Preliminary Report. Psychoanalytic Review, 57(4): 599-616. |

| [] | Stromberg Peter G.. 1993. Language and Self-Transformation:A Study of the Christian Conversion Narrative. New York: Cambridge University Press. |

| [] | WHO. 2005. Preventing Chronic Disease:A Vital Investment (WHO Global Report). Geneva: World Health Organization. |

| [] | Zetterberg Hans. 1952. The Religious Conversion as A Change of Social Roles. Sociology and Social Research, 36(1): 159-166. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37