在现代社会,生物医学模式的兴起使医生获得了较高的经济地位、职业声望与文化权威 (Starr,1982)。在疗治疾病方面,他们的权力至今无法撼动,其权力甚至已经扩展到原本并不属于医学的领域,从而造成了“医疗化”的结果 (韩俊红,2011)。在被赋予巨大权力的同时,他们在工作中却通常不受外部主体的干涉,外行很难对其“指手划脚”。于是,现代社会面临着这样一个问题:如果外人不能辨识医生的执业行为,那么如何确保其所作所为能够符合“客户”即病人的利益?而集各种权力于一身的国家能否保证医生在执业过程中将病人利益置于首位?本文试图以当代中国经验回答这一职业社会学的基本问题。

当前,我国城市地区的医生似乎处于一种非常尴尬的处境之中。他们的执业行为多为人诟病,医生被认为严重丧失职业道德,唯利是图,将本应置于首位的病患利益抛之脑后。在社会大众看来,在自身的经济利益与客户的健康权益之间,医生似乎总是选择前者,而这就是看病难、看病贵的根源所在。因此,患者不再信任医生甚至攻击医生。中国城市地区医生的这种处境迥异于其他国家的同行。医生这种“不道德”的执业行为昭示着国家对该职业实施的社会控制的失败。那么,在当代中国,国家究竟对医生职业施加了哪些规范与控制?这些规范和控制为何最后会归于失败?国家控制及其后果与看病难、看病贵、医患关系恶化等一系列医疗领域当中的问题有着怎样的关系?带着这些问题,本文首先对医生执业行为的社会控制进行简要的文献回顾,而后层层深入,分析由公立医院垄断的医疗服务市场格局给医生执业行为带来的影响,最后进行总结。

本文的经验证据主要来自田野调查与文献。田野调查资料主要通过深度访谈与参与观察获得。2009年至2013年,笔者分数次在北京市进行了田野调查,期间完成了100余人次的访问,访问对象包括执业医师、医学生、医院的其他工作人员、患者及其他民众。为了避免对被访者尤其是医生造成影响,笔者一般不使用录音设备,而代之以事后笔记的方式记录主要内容。此外,为了验证被访者的讲述、获得更为全面的信息,笔者进入四家不同层级的医疗机构进行观察。在此期间,笔者通常身穿白大褂,以实习医学生和医生助手的身份跟随医生出诊和查房,借此机会观察医生的工作情况与医患互动。依照学术伦理,这些医疗机构的名称与被访者的姓名都进行了匿名化处理。此外,涉及医疗领域的一些敏感议题 (诸如红包、回扣等),由于调查的难度较大,为了弥补田野调查资料的不足,本文引用既有的研究成果加以佐证。田野调查与文献资料相结合的方式能够使本文的论证更加有力可靠。

一、 文献回顾:医生执业行为的社会控制作为现代社会的有机组成部分,职业 (profession) 群体与普通行业 (occupation) 的从业者相比通常需要接受更长时间的专业教育、需取得专业执照、具备服务他人的价值取向等 (Goode,1957)。事实上,“职业自主性”(professional autonomy) 才是职业的核心特征,这是“将职业与其他行业区分开来的惟一重要且共通的标准”,是“一种对其工作的合法控制的状态”(Freidson,1970:82)。弗莱德森 (Freidson,1970) 认为,尽管国家或其他权力可能影响甚至控制职业的工作条款 (the terms of work),例如其工作的组织方式和服务付费方式等,但都不可能影响职业对其工作内容 (the content of work) 的控制。弗莱德森将职业对工作条款和工作内容的控制分别称之为经济政治上的自主性 (the economic and political autonomy) 与技术/科学上的自主性 (the technological or scientific autonomy)。霍夫曼 (Hoffman,1997:346) 在研究捷克的医生职业时将二者分别称之为法团自主性 (corporate autonomy) 和临床自主性 (clinical autonomy),前者指“组织起来的职业群体定义有关自身工作的社会和经济条件的政治权力”,而后者则指“对工作场所中决策的控制”。弗莱德森 (Freidson,1970:25) 指出,临床自主性是医生职业的内核,“只要一个职业在劳动分工中不被其他的行业评判其表现,也不被其他的行业所控制,那么对工作的社会经济条款缺乏控制的状态并不会改变其作为一个职业的基本性质”。换句话说,无论医生是否能决定自己执业的制度条件,其在执业过程中却一定可以自由地做出临床决策、选择诊疗行为。

尽管霍夫曼对此持相反的意见,但她与弗莱德森对临床自主性的理解却有一个重要的共同点,即临床自主性是“中性”的,并不涉及伦理或价值的面向。如霍夫曼 (Hoffman,1997) 所强调的,临床自主性不仅指医生对临床知识的掌握,更重要的是其应用专业知识帮助病患解决问题。但临床自主性只是医生对医学知识的完整 (并不一定“合理”) 的应用,他们只是根据专业知识对病人的病情加以诊断与治疗,并不意味着其一定遵循将病人利益置于首位的职业伦理。弗莱德森 (Freidson,1970) 在其著作中表达了这种担忧。这就引出了一个至关重要的问题:既然医生掌握了外行无法评判的专业知识,其临床自主性就很难受到外界的干涉与影响,那么临床自主性的伦理向度如何保证?也就是说,倘若外行没有足够的知识来判断医生的执业行为恰当与否,那么医生的临床决策与行为如何能够得到有效的社会控制,从而保证其不会为了追求私利而侵害病患的权益,如同希波克拉底誓言所宣称的,“我愿尽余之能力与判断力所及,遵守为病家谋利益之信条”?

早期进行职业研究的功能主义社会学家较为“天真”地回应了该问题。在其著名的病人角色模型当中,帕森斯 (Parsons,1951) 认为,医生与其服务对象在知识方面是不对称的,但医患双方同时也是互补的,因为两者的角色规范互为权利与义务。在这种理想模型中,医患关系是和谐稳定的,患者是积极寻求医生帮助的被动行动者形象,而医生则是利他的专业人士形象,其行为是普世主义的 (universalism)、专业性的 (specificity)、情感中立的 (affective neutrality) 和集体的 (collectivity) 取向 (Parsons,1951)。大部分医生均遵循这些社会角色期待,即使个别医生谋求私利,医生职业团体也会依据职业伦理准则对违规的医生进行惩罚。鲁施迈耶 (Rueschmeyer,1964) 亦持类似观点,他认为医生及其职业团体已经设立了临床行为标准,而外行人不能判断医生的临床行为,因此在现代社会中,两种最常见的对服务行业的社会控制形式——无论是官僚监督还是服务接受者监督——均无法有效施行于医疗领域。不过,医患之间的信息不对称并不可怕,因为帕森斯和同时代的学者都确信医生因为内化的职业伦理而不会滥用权力以谋取利益 (Potter and McKinlay, 2005)。

这种职业的自我控制模型至少存在三个严重缺陷 (科克汉姆,2000:197-201)。首先,虽然与医生存在知识鸿沟,但外行确实可以判断医生的技术表现 (technical performance),甚至对医生的执业行为产生影响,正如弗莱德森 (Freidson,1960) 的“外行转诊系统”(lay-referral system) 所揭示的那样。其次,医生职业内部会形成同行规范,这些规范可能不为社会所认可,但却被其成员所遵循。弗莱德森 (Freidson,1980) 发现,医生当中存在一些通行的规则,限制了同行之间对工作的评价和可能的相互批评。最后,医生职业的自治与自律是以其能够解决困扰公众的重大问题为前提的,但医生也会考虑其自身利益,如医生更喜欢按服务收费 (fee-for-service) 这种支付方式,但这未必对公众有利 (Stevens,1971;Freddi,1989)。

那么,在现代社会,“对其他所有一切拥有最终权力”的国家 (Freidson,1970:24) 能否成功地对医生的执业行为进行控制?理论上讲,现代国家对职业行为似乎既有干预的能力,又有干预的合法性。二十世纪后半叶,我们也的确见证了西方发达国家对职业事务的干涉加剧。尤其是在美国,出于对成本加以约束的考虑,政府实施了管理型医疗 (managed care) 和健康维护组织 (Health Maintenance Organizations) 等多种控制手段 (Potter and McKinlay, 2005)。但美国的医疗费用并未得到有效控制,美国人的健康水平亦未得到有效改善。而社会主义国家对医生职业的介入和干预程度更甚。但从前社会主义国家医生职业的处境来看,这种干预的效果亦不尽如人意,尤其是在满足人民群众的医疗需求方面 (Field, 1988, 1991, 1993;Heitlinger, 1991, 1993, 1995;Hoffman,1997;科尔奈、翁笙和,2003)。而在威权主义社会例如解严前的我国台湾地区,情况亦是如此。政府关于医疗费用支付体系的不恰当政策,导致医生无法从合法途径获得体面收入,于是他们通过过度医疗、虚报费用和舞弊作假等手段来增加经济收益,这最终导致医生形象的受损与医患关系的恶化 (林国明,1997)。因此,西方民主国家在经过诸多挫折后,总结出一个规范医生执业行为的经验,即“要控制这群技术菁英,最好的方式就是把他们的利益整合到集体性的组织空间,让他们分享决策权力和责任。这种国家与医疗专业关系的制度化,一方面形成‘专业自主权的保护膜’,使国家的政治权威尊重专业领域的技术权威,另一方面则凝塑医疗专业的集体责任,确保他们的合作”(林国明,1997)。

改革开放以来,我国进入社会转型时期。改革至今,政治体制相对稳定,总体上国家能力依然强大。医学职业仍旧依附于公立医院及国家,且由于现行政治体制下医生缺乏独立自主的职业协会用来维护自身权益,因此,医生职业缺乏法团自主性 (姚泽麟,2015)。在这样一种国家与医生职业的制度化关系下,国家能否成功地实施干预以确保医生的执业行为符合病患的利益呢?

二、 国家对医生职业的干预与控制在缺乏法团自主性的前提下,我们需要厘清国家究竟单方面设置了哪些与医生的执业行为直接相关的制度,或者说国家如何规定该职业的工作条款。

公立医院企业化改革以来,我国医疗卫生体制的“畸形市场化”是不争的事实,许多学者已有系统论述 (如周其仁,2008;顾昕,2011;朱恒鹏, 2007, 2011)。一方面,近十几年政府对公立医院的财政投入仅维持在7%左右,医院90%的收入来自医疗服务与药品销售 (卫生部,2003:74,2010:96,2012:98;国家卫生和计划生育委员会,2015:103)。医院必须自负盈亏,在这一点上,其更像是营利性机构,医院的科室与医生也变成了经济利益的追逐者。这可以解释笔者在杏林医院心内科经常观察到的一幕:例行早会上,科主任方大夫最常强调的除了临床方面的事项外,便是经济效益与服务效率。病人“压床”导致科室无法收治新病人,从而降低了该病床创造更多经济效益的可能性。方大夫提醒他的“手下”说:“你们现在就跟公家吃饭一样。现在不是吃公家饭啊,是要靠病人吃饭!那么多病人等着收不进来,你们却不着急!你们不敢跟他们说,这不行啊!”事实上,这段话与企业家激励职工的演讲如出一辙,同样是经营,只是在方大夫那里,顾客变成了病人,产品变成了医疗服务。但另一方面,公立医院又像一个计划经济的“堡垒”,这不仅体现在医生对公立医院的依附关系上,也体现为国家对于作为公立医院基本职能的医疗服务供给的价格管控。也正是在这一点上,可以看到国家试图通过干涉、影响和控制一系列的工作条款以确保医疗服务的可及性与可得性。

医生对通过服务提供获得经济报偿具有决定权被认为是法团自主性的重要体现 (Freidson,1970;Elston,1991;林国明,1997)。但当前中国的医生显然缺乏这项权利,因为国家仍对医疗服务的价格加以管制。这种价格管制始于改革之前。当时,国家严格控制每一项医疗服务的收费标准,以确保基本医疗服务对民众具有广泛的可及性 (Liu, et al., 2000;孟庆跃等,2002;葛人炜等,2002;Sun, et al., 2008)。政府规定的卫生服务的价格只包含了劳务和医用物资的成本,并且还曾数度大幅降低收费标准 (周学荣,2008)。20世纪70年代末,社会经济环境发生根本的变化,医疗领域的价格管制亦有所松动。医疗机构对某些项目的收费可以不按照政府的定价执行,部分项目可以适当提高收费标准等 (丁宁宁等,2008:40;周学荣,2008:134)。1992年至1996年,政府甚至还短暂放开了对药品的价格管制,尝试由市场定价。但由于价格上涨、医疗服务质量难以控制、药品回扣等问题,定价权很快被收回 (Sun, et al., 2008:1044)。2000年,相关的国家部委联合出台了《全国医疗服务价格项目规范 (试行)》,其中明确规定了48个大类项目、3 965个具体明细分类项目的价格 (周学荣,2008:146)。这个规范不断被调整并使用至今。

这种“事无巨细”的对医疗服务价格的管制产生了“价格扭曲”的后果,集中体现在医疗服务价格四部分 (劳务价格、固定资产折旧价格、医用材料价格和药品价格) 构成比例的不合理 (孟庆跃等,2002;朱恒鹏, 2007, 2011)。具体来讲,反映医务人员技术劳动和知识价值的那部分价格占医疗服务总价格的比例很小,成为医疗服务价格体系中价格扭曲最为严重的要素之一 (周其仁,2008)。1998年卫生部对医疗服务的成本测算显示,医疗人员的劳务成本在门诊和住院治疗中的比例分别只有16.93%和21.79%,而在医疗服务成本中占比最高的是药品,在门诊中超过一半,在住院治疗中也达到43.30%(孟庆跃等,2002:33)。

笔者的田野资料也反映了医生的劳动力价值在现行的医疗服务收费中无法得到正常体现的事实。譬如,笔者的一位访谈对象晓韩于2010年在济世医院骨科所做的手指骨折手术费用清单显示,其住院5天的总费用为9 199.42元,但“手术费”一项只有526.70元,仅占总费用的5.73%,而材料费一项则占总费用的67.64%。

一位在某三甲医院从医多年的普通外科主任医生说:

同样看一个门诊,我是常规号里最贵的,14块钱。14块钱是正常挂号费最贵的一个档次。14块钱是什么价格?你在医院停车俩小时就够了。或者在市区里面,停不到俩小时,一个小时10块钱呢!有的时候甚至我有什么心态?有的时候病人已经挂了号,没来,我恨不得找他14,我走行不行?他挂上我的号,我就必须在那儿等着。我就这么点价值!

医院的技术费用非常低廉。低廉到非常不合理的程度。……比如我们做一个大型手术,一个XXX手术,这是一个仅次于肝移植的超大型手术。这个手术快的人要做6个小时,而且是清扫的比较简单。如果清扫的很复杂,日本人做这种手术是10个小时,做得非常细致。10个小时的手术,即使不换人,也至少四个大夫,然后台上一个护士,下面有一个护士,还有一个麻醉师。这么多人,10个小时。而且这个手术的风险、挑战都非常非常大。如果这个手术规规矩矩地收费,恐怕这个手术也就是2 000多块钱 (手术费)。

这是非常不合理的。但是都是这样,器械比人贵,药也比人贵。比如一个大型手术花了40 000块钱,手术费才几千!这个价格是10年、20年不变的,这些价格都是许多年前的。

另一位某三甲医院的骨科主任也有极为类似的评论:

在北京市,医疗和护理的收费已经20多年没变了。一个阑尾炎手术,80块钱的手术费。这80块钱的手术费表明什么呢?做这个手术,至少是两名医生,其中一个主刀。一个刷手上台的器械护士,一个在下边的叫巡回护士,递东西。一个麻醉师。至少这5个工作人员,大概一个小时的工作的收入是80块钱。你理个发多少钱?你做个头发、做个美容多少钱?为什么各个行业都可以涨价,为什么医疗费用要降价呢?现在不涨价的,在北京只有地铁公交票和医疗。

一个医院里的专家教授,一个月的工资才3 000多块钱,怎么说得过去?现在医院为了激励,规定每做一例大手术就给100块钱。你刚才看到了 (我的工资条),11月份我的手术补贴是780块钱。还有就是我看门诊的提成。一次门诊大约看25个病人,其中加号5个,一个月4次门诊,大概100个病人,我大概能拿这么多钱 (大约1 000多元)。这比发廊剪头发的师傅提成还要低!

医生通常都会拿医疗服务的定价与其他行业的收费进行对比。以理发费、美容费、停车费等日常生活中常接触的收费标准为参照,他们感受到了极大的不公。然而,面对这种不合理的定价体系,他们没有力量去改变。2010年春,笔者曾参加由《中国医院院长》和《医师报》组织的两会医学界代表委员座谈会。当时,一位作为全国人大代表的主任医师这样说到:

我们医疗里面有个服务费,应该也由市场给医院一定补偿。这里面有个什么问题呢?就是医疗卫生人员的服务价格多年来不提高,多年来处于一个非常低的水平。相反的,医药费增加很快。也就是说,我们没有把医疗卫生人员的劳动变成商品,而其他的,比如药品、器械、纱布、用的电都是商品。既然市场经济是我们现在经济运行的主要机制,那你医疗服务也应该以等同的价值给它定合适的价格。当然这个加入的费用由谁来?我刚才讲了,由国家投入、由社会投入。不一定由老百姓出,从医疗保险出。但是这个价格水平一定要定好,这个也是影响医疗卫生人员积极性的一个很重要的因素。比如我们大家都很清楚,就阑尾炎来讲,一个手术120?

(在场另一位主任医师更正:“155。现在阑尾炎的收费是155块钱,这个收费我们要几个人完成?手术要两到三个人,还要至少一个麻醉师,两个护士。你想这么多人,忙了半天,155块钱,连成本都收不回来!”)

得赔 (指亏本——笔者注)!做一个得好几百 (收费),但价值起码得上千,但都是由医院给出了。阑尾炎还是个小手术,比如我是搞胸外科的,肺叶切除是大手术,要开胸,北京市标准是800块钱。一个肺叶切除,800!但在外地可能更低,600。那这个价格……我做一个手术就得赔好几千。而且这个价格多次想提价,多次核算,我参与了好多次卫生部的价格机制定价 (会议)。参加一次,就放这儿,因为现在大家看病贵、看病难。别的都可以提价,唯独这个医疗卫生 (不行)。

(主持人问:“您说提价的事儿,实际上是做了很多次背后的工作和努力,但是从来都没有提价成功?”)

对。我们都定好了,从800涨到2 000多。这是三四年前了,都定好了,又停了。最近又在提这个事儿。

(主持人问:“您这次抱多大希望?”)

不抱希望。

目前来看,医生成为“两会”的代表和委员对相关政策议题建言献策是医生这一职业群体影响制度设置的可能途径之一。但是,作为多年的人大代表,该医师不得不承认其建言献策无法实现医疗服务价格的合理调整。这在一定程度上反映了欠缺法团自主性的医生群体不能就医疗服务与药品器械的收费标准与政府有关部门进行协商,而只能被动接受政府的定价。

综上所述,国家通过各种制度设置严格控制着医疗服务的价格,从而严重压低了医生这一知识和技术密集型职业的劳务费用,使医生无法获得合理的经济报酬;而缺乏法团自主性的医生又无力改变不合理的制度设置。那么,国家是否就此成功地对医生实施了控制,从而遏制了医生的逐利倾向,最终以患者的利益为依归呢?

三、 公立医院中的双轨分配制本研究发现,国家控制的政策效果并未如国家所愿,反而出现了诸多意料之外的后果。这集中体现在公立医院的双轨分配制中。改革前,国家通过单位向医生发放固定的工资。工资与医生的工作表现和工作业绩没有关联,医生并不因为多服务几个病人、多开一些药品、多做一些检查、多动几台手术而获得更多的收入。在这一体制下,医生所得到的工资、津贴、补贴和其他形式的收入与福利都是由政府规定的,医生的收入主要与其职称和工龄相关 (张志坚,2009:58-160;王康久,2001)。

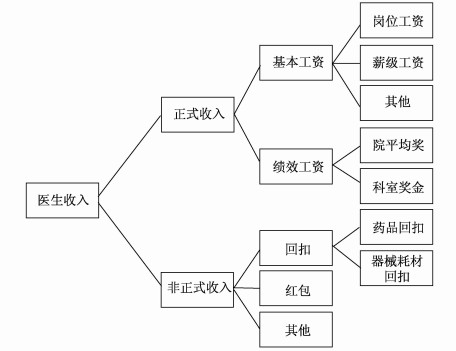

公立医院企业化改革开始后,医生的收入结构逐渐发生变化。但国家并没有就此放弃对医生的收入进行控制。这是国家对医生职业的另外一项重要控制。公立医院企业化改革后,关涉公立医院医生的收入分配的制度设置变得非常复杂,除了由国家决定的工资收入之外,医生还可以获得“灰色收入”。于是,当代医生职业的收入结构就发生了根本性的变化。根据笔者的田野调查和现有研究 (Bloom, et al., 2001;Yang,2008),医生的收入主要由正式收入 (formal income) 和非正式收入 (informal income) 两部分构成 (如图 1所示)。正式收入即合法的、由医院发放的收入,包括基本工资和绩效工资。基本工资又分为岗位工资、薪级工资和其他。作为公立医院中拥有编制的国家工作人员,医生的这部分工资严格按照国家所出台的《事业单位专业技术人员基本工资标准表》1进行发放。据此标准,岗位工资共有十三级,与职称相关。薪级工资则有65级,与学历和工龄有关。医生无论身在哪一级医疗机构,只要具有同等学历、同等职称、相同的年资,基本工资收入都是一样的。因此,基本工资收入由国家严格规定。

|

图 1 城市医生的收入构成 |

1. 2015年,国务院发布了新版的《事业单位专业技术人员基本工资标准表》(国办发[2015]3号),各级工资标准有所提高,比如岗位工资的第一级由原来的2 800元调整至3 810元,而十三级岗位工资则从550元调整至1 150元;第1级薪级工资由80元调整至170元,第65级薪级工资由2 600元调整至5 795元。但事业单位基本工资的调整主要是为了应对事业单位工作人员缴纳社会保险的政策变化,因此,相当一部分工资增加额会被社会保险缴费所抵消。

所谓“绩效工资”是根据医生的工作表现而给予的奖金。据笔者调查,这包括两部分:一是医院层面上的奖金分配,根据整个医院每个月的经济效益来发放;二是科室层面的奖金分配。一般而言,前者数额较小,后者数额较大。医院根据每个科室所创造的收入,按一定比例返还给科室,作为该科室该月的奖金分配“基数”。而每位医生有一个根据职称、年资、学历等因素计算得出的“奖金系数”。该系数乘以基数即为该医生当月的科室奖金。因此,奖金与医院的经济收益和医生的绩效、职称等紧密相关。一般来讲,这部分收入是医生基本工资的2至6倍,随着职称的提高,倍数也会加大。

通过绩效工资制度可以看出,医生的收入在一定程度上与其医疗服务所产生的经济收益挂钩,这是医院调动医生积极性的一项最为基本的手段 (Bloom, et al., 2001;Sun, et al., 2008;丁宁宁等,2008;李玲,2010)。通过这个制度举措,组织层面上自负盈亏的压力有效地转变为个体层面上医生新的执业行为逻辑。这种逻辑与改革前截然相反,秦大夫对此印象深刻。秦大夫于20世纪50年代末考入新疆医学院,毕业后在新疆、陕西等地执业半生。他说改革前医院对X光检查的态度与当下截然相反。改革前,医院每个月只给主治医师3个X光检查的定额。倘若一个主治医师一个月内开出了全部检查名额,却没有发现任何一个病人有问题,那么放射科主任会说:“这是什么大夫,怎么看的病?”然而,现在医生的行为逻辑完全不同:看诊的大夫会很轻易地对病人说,“你去拍个片子”。如果不积极开检查单,医生可能还会受到科室和院方的责备,因为这样既不能给医院创造经济效益,也不能给自己带来好处,甚至还会拖其他同事的“后腿”。2因此,改革前,医生不被鼓励给病人做检查、化验,药品要尽量少开,手术也应该少做,所谓“穷日子有穷日子的过法”;而改革后,“大夫给病人开检查单就不在乎了”,医生的执业行为逻辑发生了明显的改变,他们有了较大的积极性给病人多开药、多做检查、多动手术,由此引发了诱导需求与过度医疗的问题。

2. 值得注意的是,追求经济利益只是医生过度检查的动机之一,另一个同样重要的动机是为了规避医疗风险、实现自我保护。若遇到医患纠纷,这些检查化验结果就成为非常重要的证据。2002年4月1日起实行的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条第八款规定:“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任”。“举证责任倒置”使医生的自我保护意识更强,很多检查亦是由于这个原因。

不过,医生的诱导需求与过度医疗绝不只是由于绩效工资的激励,也来源于“非正式收入”的驱动。非正式收入主要是指在公立医院所提供的基本工资和奖金之外,医生通过其他途径获得的收入,而这些收入常常是灰色的甚至是不合法的。根据多位被访者提供的信息和现有的相关研究 (Bloom, et al., 2001;Yang,2008;Sun, et al., 2008),对部分医生来说,正式收入只是其收入的一小部分,而真正的“大头”是非正式收入,尤其是来自药品和医用耗材的回扣。

回扣是“医药销售收入中返还医院和包括医生在内的相关人员的部分”(朱恒鹏,2007:59)。据相关研究 (Bloom, et al., 2001;朱恒鹏,2007),从20世纪90年代开始,回扣如雨后春笋般出现,因为药品生产厂家、药品销售企业和医药代表普遍使用“回扣”向医院和医生推销药品。回扣与医生所开出的处方用药量挂钩,医用器械、耗材等也是如此。据估算,回扣可以达到普通药品成本 (医院买入价) 的8%-10%,高档药品的30%(转引自Bloom, et al., 2001:30)。据朱恒鹏 (2007:69) 对单独定价新药的研究,医院销售此类药物的利润率 (包括回扣) 大约为20%-50%,而医生等相关人员的回扣为10%-30%。正如一位医生所说:“你看病忙了半天,还不如卖一盒药拿的钱多。”(包胜勇,2008:349) 通常来讲,职称较高、担任行政职务的医生往往有较多的机会得到回扣。

红包则是另外一种非正式收入,红包 (与其他形式的现金或礼物,包括购物卡等) 被认为是对医生正式收入不足的一个补充 (Ensor and Savelyeva, 1998;Ensor,2004;Lewis,2007;科尔奈、翁笙和,2003)。红包的广泛存在可以从我国政府历年来试图打击红包等所谓“医疗卫生行业的不正之风”的各种文件中得到佐证。其数额无从确知,通常受到患者的经济条件、疾病种类、医生职称、医患之间的关系远近等因素的影响 (Chan and Yao, 2012)。在田野调查中,一些曾经送过红包或者亲戚朋友中有过送红包经历的被访者反映,在北京,给主刀医生的红包高达3 000至5 000元人民币。因此,主刀大夫的一个红包可能远远高于国家支付给他的基础工资。不过,与回扣相比,红包在非正式收入的构成中所占比例较小,一是因为它不像回扣是一种较为恒常的收入来源,红包的赠送非常讲究关系性质和具体情境 (Chan and Yao, 2012);二是因为通常只有职称较高、年资较长的大夫才会收到红包,且集中在手术科室,而回扣的受益者范围更为广泛。

对医生来说,回扣直接来自药品企业和医用器械公司,红包则来自患者。追根溯源,回扣与红包都来自于患者。二者皆是身在体制内的医生将自己的职业权力进行转换而得到的经济利益。这种执业行为一方面源于公立医院自负盈亏后的创收压力,另一方面则是医生深感自己的劳动价值无法在现行医疗服务价格体系中得到正视的一种反应。正如那位骨科主任所说:“医疗领域还存在回扣的问题。比如一个药,生产成本10块钱,卖到医院就100块钱。但是中间的环节有多少?真正到医生手里的回扣,到这个直接的执行者身上的回扣有多少?很少。不是说没有,是有。那是因为没有提高医生的收入。”中间环节与医生究竟获得多少回扣的问题,笔者在下一部分再行论述。此处这段话表明,回扣是存在的,医生认为这是由于该群体自身的收入不高。这种结论可能来自三方面的比较:其一是与其他行业的比较,其二是与自身工作付出的比较,其三是与其他国家的同行比较。医生并未获得其期望的报酬,很大程度上是由于上文所剖析的国家对于医生的法定收入与其医疗服务定价的严格管控以及由此导致的劳动价值的扭曲。在无法改变这种制度设置的情况下,医生们发现积极提供服务甚至诱导需求与过度医疗是可行的办法,以此获得更多的绩效工资,亦可以获得非正式收入,借此弥补其较低的正式收入。但诱导需求与过度医疗意味着医生执业行为的失控,也意味着医生对其临床自主性的滥用。在这种诱导过程中,医生执业行为的伦理向度偏离了希波克拉底誓言。换句话说,医生职业的道德基础已经被这种滥用临床自主性以攫取经济利益的行为所深深腐蚀。

不过,有一个问题仍待解释。回扣与红包的广泛存在说明医生在当下的医疗服务市场中具有非常强势的地位。尽管医生依附于公立医院,缺少法团自主性,没有独立的职业团体去主张和维护群体的利益;但与此同时,医生却可以通过诱导病人购买医疗服务而获得巨额的经济收益,这一方面使公立医院能够“自负盈亏”,另一方面也使自己作为国家雇员的低工资得到补偿。那么,医生在医疗服务市场中的强势地位从何而来?

四、 公立医院医生的“双向支配”地位有学者 (朱恒鹏,2007) 认为公立医院对患者和医药厂商具有“双向垄断”地位;包胜勇 (2008:86-87) 则指出公立医院既是药品的最大买方,也是最大卖方。这些研究为回答上述疑问奠定了基础。笔者将公立医院及其医生的这种独特地位称之为“双向支配”。本文以药品为例进行论证:从药品的下游即患者来说,公立医院和医生面对的是一个个“散兵游勇”;从上游来讲,作为垄断的药品终端销售者,公立医院及其医生在面对药企时亦占据强势地位。

(一) 医生对患者的支配医生对患者的支配地位形成的原因首先在于专业人士与外行之间的知识鸿沟。医生掌握着患者没有掌握的专业知识,由此患者也会对医生产生心理上的依赖,这是医生权威的来源 (Starr,1982)。譬如心内科医生白大夫在解释诱导患者接受心脏支架术现象时说:“既然患者不懂医学知识,如果一个病人来到心内科看病,经过诊断,其最佳治疗方案是搭桥手术,但也不是不可以实施支架术,心内科的大夫会怎么做呢?……冠脉造完影,3(从临床医学上判断) 确定最佳治疗就是搭桥,但他 (医生) 可能还是建议患者安放支架,那么他的说辞是什么?……这种情况应该由谁来监督?”白大夫说,心血病患者一般都是上了岁数的中老年人,当他们被大夫这样建议时,“有谁愿意再 (到心外科) 挨一刀”?所以,医生说放心脏支架,病人们也乐意。为了说明这一问题的真实性与严重性,他还提供了一个他听到的案例:有一个病人的冠脉造影结果出来后,其血管并没有堵塞到要施行支架术的程度。但是他最后还是被安放了3个支架。“没病怎么放支架呢?大夫说有病不就有病了吗?放完后,病人也很健康,还感谢大夫,还唱颂歌呢!”可见,医生之所以能够诱导成功,是因为病人认为医生的临床判断与行为是正确的,而这就体现了“医疗专业的临床权力对病人的支配性:病人 (及其家属) 对病痛与死亡的恐惧、对医师专业判断的依赖和对资讯内容的无知”(林国明,1997)。

3. 应用于心血管疾病中的介入诊疗技术通常包含冠状动脉造影和支架术两部分。冠脉造影实际上是一个检查。造影时,医生将特殊的导管经大腿股动脉或手臂桡动脉穿刺后插入,并直达冠状动脉开口,选择性地把造影剂注入冠状动脉 (因人体血管在X光下并不显影)。之后,记录显影过程,其结果就被用来判断血管的阻塞程度,由此决定下一步的治疗方案。通常,如果一个病人被诊断为有冠心病症状,则都应该做此项检查。一旦造影诊断病人血管的阻塞已经达到危险程度 (通常认为75%的狭窄就应该施行支架术),则在征得病人或家属的同意下,实施心脏支架手术 (若情况紧急,则在冠脉造影不久即实施支架术)。

然而,我国医生所具有的这种优势地位并不能完全用信息不对称来解释。吊诡的是,除了这一基本条件之外,医生能够不断地实现诱导需求与过度医疗的另一个重要条件,恰恰是因为医生这一职业群体仍依附于迄今仍然主导医疗服务市场的公立医院,这一事实强化了医生在面对患者时的优势地位。

相关研究机构在北京市进行的一项关于普通民众就医选择的问卷调查显示了极富戏剧性的结果:尽管只有51.3%的被访者对公立医院所提供的医疗服务感到满意,且当被问到“国有医院提供的服务和您所期望的差别大吗”时,有52.5%的人回答“比较大”,有9.0%的人回答非常大,但仍旧有高达94.0%的人就诊时首选“国有医院”。作者 (孙红等,2007:155-156) 解释说,这可能是由于人们对政府设立的单位更加信任。而另一项同时期在广东、山西和四川的研究亦得出了相似的结论 (Lim, et al., 2004)。笔者的田野调查也印证了社会大众的这种倾向,多数被访者对非公有的医院不太信任。他们对非公立医院有诸多的“刻板印象”,包括以追求经济利益为先、医生医术不好,等等。民众觉得还是去公立医院心里才比较踏实,他们对公立医院的认同远超过非公立医院。这种心理上的认同是以公立医院对医疗服务市场的垄断、患者就医时除了公立医院之外缺少其他选择为基础的 (姚泽麟,2015)。最终,患者对公立医院的“高度认同”使医生在药品销售中对患者具有支配地位。

除此之外,另一项制度安排也极大地降低了患者前往非公立医院就医或者去药店购买药品的可能性,即医疗保障的定点制度 (农圣等,2014;危凤卿等,2014)。一家医疗机构如果不被纳入医疗保险定点机构的范围,就意味着其能够吸引到的病人非常有限,因为病人只有到医保定点机构就医,其费用才能报销。而非公立医疗机构在进入医保定点范围上面临着很大的制度性障碍。一个明显的证据是,2010年底,国务院办公厅转发了发改委、卫生部等《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》,该通知提出的一些措施放宽了社会资本举办医疗机构的准入范围,其中包括将符合条件的非公立医疗机构纳入医保定点范围。“通知要求,对符合医保定点规定的非公立医疗机构,社会保障、卫生和民政部门要将其纳入医保、生育、工伤等保险范围,并执行与公立医疗机构相同的报销政策。各地不得将投资主体性质作为医保定点机构的审核条件。”4这就是说,之前对于非公立医疗机构进入医保定点范围是限制的。对一个拥有医疗保险的病人来说,他去医保定点医疗机构看病与不去定点医疗机构看病的成本相差巨大,因此他必然到定点医疗机构看病,而这绝大部分都是公立医院。这就意味着公立医院在药品销售中很大程度上排除了非公立医院的竞争。

4. 吴鹏. 2010.民营医院进医保享平等地位[N].新京报12月4日.http://www.bjnews.com.cn/news/2010/12/04/88238.html.

而近几年医疗保障制度改革的推进实际上进一步加剧了公立医院在药品销售中的垄断地位。我国城市地区的医疗保障制度自20世纪80年代以来经历了巨变。改革前,公费医疗制度与劳动保险医疗制度基本覆盖所有城市居民;改革开始后,劳保医疗制度崩溃消失、公费医疗制度的范围逐渐缩小,至1998年,政府开始建立新的医疗保险体系。2008年,北京市宣布医保已经实现“全覆盖”(刁孝华、谭湘渝,2010)。但正因为医保覆盖面的不断扩大,患者对医疗服务的“购买力”增强,医保的定点制度实际上使公立医院在药品销售中的垄断地位更加稳固,公立医院在药品销售方面对患者的支配更为强化。

(二) 医生对医药厂商的支配除了对服务对象的支配,公立医院的医生还支配着医药厂商。2010年,笔者第一次进入济世医院骨科进行参与观察,发现诊室外每天都会出现一些熟悉的面孔。这些人通常很年轻,背着双肩书包。他们常常在刘大夫门诊的间歇进入诊室,嘘寒问暖,送上一瓶水或饮料。如果刘大夫中午要值班,他们又会送上盒饭和水果。他们还会邀请医生参加相关药品和器械的宣讲会、学术研讨会或者到京郊滑雪等。这些人便是医药代表。他们首先要跟大夫混个脸熟,最终目的则是向医生推销药品和器械,希望医生在诊疗中使用这些药物或器械。如一位医药代表所言:“药放到医院只是仓库的转移,那不是目的,商品要变成货币,一定要卖到患者手里,才算是营销成功。”(包胜勇,2008:227) 而医药代表的“杀手锏”便是回扣。

回扣的存在说明医生在面对医药企业和医药代表时的强势地位。如果医生手中没有垄断的权力,那些医药代表就根本用不着以这种方式来接近医生。必须指出的是,这种垄断权力是以公立医院在医疗服务市场中的统治地位为基础。由此,公立医院实际上成了目前中国最大的药品销售商,而公立医院里面的医生则是具体的售药者。两个数据说明了这一现象。2004年,医保目录改版后,政府实行价格管制的药品有2 400余种,占全部药品种类的20%,但其销售额却占全部药品销售额的80%(转朱恒鹏,2007:49)。另一个数据是按朱恒鹏 (2011:66) 的推算,处方药销售占国内药品销售总额的75%左右。处方药是患者必须在医生的指导下、凭医生的处方才能购买的药品,这是医生的合法权力。既然处方药是被销售药品的主体,如前所述,大部分的医生都在公立医院工作,大部分的医保定点医院都是公立医院,大部分的医疗服务均由公立医院提供,那么,中国药品市场的销售终端实际上就是公立医院 (朱恒鹏, 2007, 2011)。

在这种状况下,原来的“以药养医”政策恰恰赋予了公立医院抬高药品价格的机会。允许医疗机构“以药养医”实际上发端于公立医院市场化改革前。这是因为政府向民众提供广覆盖且近乎免费的医疗服务,导致医疗服务机构的亏损,由此加重了政府的财政压力 (李玲,2010)。于是,政府决定以药养医,但规定了非常严格的差价率:药品的出厂价为其成本加5%的利润,批发价是在出厂价的基础上加价5%,而医院的零售价则是在批发价的基础上 (最高) 再加价15%(周学荣,2008:121;包胜勇,2008:77)。因为当时药品的生产和流通都是计划经济管理模式,而作为事业单位的公立医院的财务也受到政府的严格监管,加之当时的医生并没有强烈的趋利动机,因而这一差价率能够真正实现 (李玲,2010:81;朱恒鹏,2007)。

然而,公立医院市场化改革后,以药养医和差价率规定都难以为继。如前文所述,药品生产和流通中的市场化成分增加,但目前药品定价的主要方式还是政府的直接价格控制,即《国家基本医疗保险药品目录》中的药品以及该目录以外的少数生产经营具有垄断性和特殊性的药品实行政府指导价或政府定价,具体的做法是政府规定最高零售价 (朱恒鹏,2007)。然而,事实上,由于公立医院作为销售终端的垄断地位,医疗机构的进药价格低于报给政府的价格,这样方能做到政府所规定的最高收益率为15%的规定 (“明扣”);但是,除此之外还有药企对医疗机构的销售返还 (“暗扣”)。因此,药品价格的构成大致如公式所示:药品零售价格=研发成本+生产成本+销售费用+药企利润+批发商按比率加价+医生及其他相关人员回扣+医疗机构回扣+医疗机构进销加价 (朱恒鹏,2007:95)。这意味着药价名义上由政府管制,实际上却有着高昂的流通成本。尽管公立医院药品销售的收益率名义上不超过15%,但实际上却远远超过这一限度。以单独定价新药为例,医院销售此类药物的利润率 (包括回扣) 大致为20%-50%,而医生与其他相关人员 (包括医院药剂科主任、主管副院长、药剂师、医院药品库管员、科室主任、划价处相关人员、药房出纳、医院财务负责人、招标办主任、卫生局局长、药事委员会的相关委员等) 的回扣大致在10%-30%,这两部分就占药品零售价格的30%-70%(朱恒鹏,2007:96)。因此,这种不恰当的制度设置使医生产生了诱导病人和过度医疗的动机,同时,院方和卫生主管部门也是受益方,他们缺乏积极打击这种行为的动力。

回扣实际上就是医生“处方权的商品化”。经济改革开始之后,作为国家工作人员的医生的工资依然受到严格控制,该职业群体未能获得较高收入,直到医生发现了药品回扣这块“金子”。年轻医生晓祥回忆说:

(对经济利益的追求) 是改革开放以后带进来的。……从拿回扣开始,大夫猛然发现一块金子放在自己面前。就像我父亲 (亦是医生) 一样,都是那样的。每个人都趋利,要看个人克制得怎么样。大夫不能比行政领导,行政领导能贪污的地方太多了。大夫最大的趋利行为就在医药回扣这一块。其他基本就很少了。以前处方权是没有多大利润可言的。但是后来大夫发现处方权有利润以后,他就敢冒险。这就跟资本主义一样。要看利益有多大。利益越大,他就越敢冒险。……以前大夫的日子和一般工人差不多,可能那时候工人比一般大夫还好。这是我直观的印象。因为我从小在医院生活就知道。工资、奖金都不高,刚好维持生活。但是改革开放以后,大家开始挣经济收入的时候,医生的春天也就来了。因为药品回扣一出现,就开始出现那种利润。

综上所述,一方面,公立医院的医生拥有国家与社会所认可的职业权力,且行医行为具有一定的龚断性;另一方面,他们又是稀缺的公立医院医疗资源的看门人。集两种权力于一身,使他们对上游厂商与下游患者具有双向的支配地位。他们能够便捷地将这种行医权转化为经济利益,满足公立医院自负盈亏的需要,同时也弥补了他们因为国家雇员身份而导致的较低的合法收入。但讽刺的是,依附于公立医院的现实恰恰为他们的这种交换行为提供了极大的便利。在将自身的处方权转换为经济利益的过程中,医生滥用了临床自主性,其执业行为与职业伦理渐行渐远。

五、 讨论:临床自主性滥用的后果及其治理本研究表明,经济体制改革开始后,非公立医疗机构并没有蓬勃发展,公立医院仍然占据着医疗服务市场的垄断地位。但与此同时,公立医院却经历了一种“畸形市场化”的改革过程,从而呈现一种怪异的“两面性”:一方面,政府依然控制着医生这一职业,同时也对医疗服务的价格继续实行严格管控,这可以说是计划经济时代的遗留物,是政府继续掌控医疗资源的表现;另一方面,公立医院又被要求自负盈亏,政府对公立医院的财政支持仅维持在一个相当低的水平,这就是许多既有文献中所谓的“市场化”或“商品化”。于是,对于身在其中而又不得脱身的医生来说,他们一方面需承担来自组织的自负盈亏的压力,另一方面又面对着自己的劳动价值被严重扭曲的现实,于是,他们开始向病患提供诱导需求和过度医疗服务,通过将自己的行医权转化为经济利益的方式获得非正式收入,从而弥补自己由于国家的不当控制而导致的较低的正式收入。这造就了公立医院中的双轨分配制。

然而,医生对处方权的商品化并不能简单地归因为医患之间的信息不对称。医患之间巨大的知识鸿沟只是一部分原因,除此之外,正如弗莱德森所提醒的,我们还必须从医生工作的组织方式 (social organization of work) 中去探寻原因。研究发现,双轨分配制得以生成并维系、医生得以不断地通过诱导需求和过度诊疗来获取不当利益并使之常态化的另一个不可忽略的因素是公立医院及医生的双向支配地位,而这要结合公立医院对医疗服务市场的垄断地位去寻找根源。正是由于公立医院的双向支配地位,公立医院与医生对患者就医具有支配地位,患者除了公立医院几乎没有其他可靠的就医选择,而且现行的医保制度强化了这种效应;另一方面,公立医院与医生对医药厂商亦占据支配地位,因为公立医院是药品与医疗器械的销售终端,这些产品能否被使用最终取决于医生对患者的诊疗方式。因此,公立医院及其医生所具有的双向支配地位使其能够更为便利地通过处方权的商品化攫取经济利益。由此可见,无论是公立医院当中的双轨分配制,还是医院及医生的双向支配地位;无论是医生劳动力价值被严重扭曲,还是其可以借积极甚至过度提供医疗服务而换取经济利益,最终都源于一个事实,即医生对公立医院的依附状态以及与此紧密关联的医生职业法团自主性的缺失。5

5. 当然,由于医疗机构的层级不同,医生的职业处境存在差别。本文所分析的关于医生职业的一系列现象,在公立大医院 (三甲医院) 表现得尤为明显,而在二级医院、一级医院与基层医疗机构,这种依附程度、双轨分配制与双向支配地位等都会减弱。匿审专家提出应当比较公立医院与民营医院中医生的执业行为有何不同。这的确是一个非常值得探究的方向。不过,就笔者目前所掌握的经验数据,尚不足以进行这样的比较研究。民营医院由于多种多样的制度壁垒,无法与公立医院构成平等的竞争关系。就笔者的观察与阅读,目前我国的民营医院鱼龙混杂,既有和睦家这类的高端医院,亦有如莆田系所控制的医疗机构。莆田系由于魏则西悲剧才为人熟知。部分机构中的医生为攫取经济利益,长期过度医疗甚至不惜坑蒙拐骗、置病人性命于不顾,表明国家监管不力、基础性权力存在薄弱之处。而类似和睦家一类的高端医疗机构收费高、服务好,从未听闻其医生过度诊疗、收受红包或回扣,一来他们收费高、收入高 (具有相对自主的定价权),二来医院的监管与惩罚措施得力,医生没有如公立医院中的医生的逐利动机,客观结果是他们遵循了医生的职业伦理。因此,就和睦家一类的医院与公立医院相比较,我们发现,国家不当管制减少后,民营医院的医生似乎更能遵循职业伦理规范,但这并不能推论至以莆田系为代表的部分民营医院。

在这种体制下,医生群体的不当行为虽在一定程度上弥补了自身的经济损失,但这种常态化的“不道德”的执业行为意味着医生滥用了临床自主性。这也意味着,目前由国家所设定并施行的对医生行医的社会控制机制大体上是失效的,甚至已经走向了其制度目标的反面,可以说最终导致了“三输”的结果。首先,对医生这一职业群体来说,尽管很多从业者依靠滥用临床自主性获得了经济收益,但却为此付出了惨重的代价,包括整个职业群体公共形象受损、患者对其信任缺失甚至医生的人身安全不断受到威胁。而且,既然医生个体的经济利益可以通过此种方式获得满足,那么通过集体行动来维护整个职业群体的利益就很难提上议事日程。换句话说,这种生存方式在一定程度上不断强化着这一畸形体制,阻碍了对依附状态进行变革的过程。其次,对患者来说,他们深切地感受着看病难、看病贵问题。看病难、看病贵问题是由国家的不当规管导致。国家将医生束缚在公立机构使人力资源不能顺应市场需要进行有效配置,从而导致了看病难,而医生的诱导需求和过度医疗行为又在一定程度上导致了看病贵。患者最终将不满、埋怨、愤恨甚至暴力都转向了直接面对他们的医生。最后,对政府来说,虽然目前医生职业很大程度上承担了“缓冲器”的角色,但不得不说民众和医生的不满情绪是对政府治理和社会稳定的一种潜在威胁。

事实上,当代中国的一些体制内职业可能面临着与医生类似的问题。如公检法人员凭借司法权力与体制外进行利益交换,从而形成共生 (symbiosis) 关系 (刘思达,2011);高校中的学术精英亦与体制外有类似的互动。可以说,这是一些职业群体面临的共性问题,需要得到我们的正视。这样的现实意味着我们的职业团体目前尚不能扮演涂尔干意义上的中间团体的角色——有效整合个体、联结个体与国家 (渠敬东,2014)。

回到医学职业的社会控制这个理论议题。当代中国城市地区的医疗卫生体制与医生职业的研究案例说明,国家出于向民众提供廉价可靠的医疗服务的意图而对医生职业实施了看似强有力的控制,试图确保医生的执业行为符合其所宣称的为病人利益服务的职业伦理。为此,国家将医生职业置于自己的控制之下,即使在市场改革不断深化的今天,依然维系着医生对公立医院的依附状态。这样看来,国家的确成功地剥夺了医生这一职业群体的法团自主性,使其无法就涉及自身工作的社会经济条件讨价还价,而只能被动“接受”这些与工作有关的制度安排。然而,国家似乎并没有能力管控医生的临床自主性与执业行为,一方面,作为一个外行主体,国家同样面临着与医生职业的信息不对称问题;另一方面,国家缺乏足够强大的“基础性权力”(冯仕政,2011) 以有效监管医生的执业行为,临床活动中大量的诱导需求、过度医疗、红包、回扣等现象就反证了这一点。因而,国家看似能够单方面安排医生职业的工作条款,使医生不得不在这样的条件下工作,但事实上,国家无法迫使医生按照国家意志提供医疗服务,医生在临床活动中仍然保有自主性,只是他们加入了许多经济利益的考虑而已。正如托克维尔 (转林国明,1997:4) 所警告的,“独断的国家权力可能剥夺被统治者对社群集体福利的责任感,鼓励个别行动者采取私人性的,以自利观点出发的生存策略。这些私人的自利行为,由于没有公共力量的节制与监督,可能导致社会生活领域中伦理性规范的破坏”。如此,国家的干预与控制走向了其反面,医生群体并未如约行事,患者并未得到廉价可靠的医疗服务,而国家的绩效合法性亦遭到破坏。

无疑,目前这种情况需要被尽快改变。国家无法有效监管医生的执业行为,因而医生能够通过滥用临床自主性来弥补自身的经济损失。法团自主性的丧失是引发这些问题的根源。由此可见,重构医生这一职业群体与国家之间的制度化关系,赋予该职业法团自主性是国家应该考虑的政治社会议程。法团自主性的获得至少可以给医生职业带来两个积极的后果:其一,医生这一职业群体由此可能形成维护自身利益的行业组织,代表广大医生更多地发声并参与到国家政策的制定当中,逐渐改变当前一系列不合理的医疗卫生政策;其二,自治的行业协会的组建可能形成自我规范 (self-regulation) 的制度环境。这种自我规范一方面是医生个体通过强化职业伦理而加强自我约束,另一方面则是医生职业群体内部形成更为有力的同行评价与监督,再辅之以外行主体的制约。

按照上述逻辑,本文似乎给读者这样的印象:只要国家放开控制,医生滥用临床自主性的问题就能迎刃而解。本文的确采取了制度解释的视角,但并不认为制度变革能够解决所有问题。一个职业的发展需要外部的制度依托,亦需要内在的精神支撑。职业道德规范的建立或重建,同样是应对当下种种问题的必要措施,在医生的职业教育和执业阶段都应该加强并内化职业规范与伦理教育 (Blumenthal and Hsiao, 2015),自治行业协会的创建将有助于实现这一点。本文虽未详细论及此点,但坚信这亦是应对医生职业自主性异化问题的极为重要的手段。

就本文所集中探讨的国家控制而言,笔者认为当务之急是逐步开放医生的执业自由,给予民营医院和私人诊所与公立医院相同的地位,以利于展开平等竞争,形成医生的劳动力市场,改变大多数医生被动地依附于公立医院的状态。执业自由会促进医生的流动,非公立医疗机构的成长与发展会对公立医院形成竞争压力,改变公立医院对医疗服务市场的垄断,打破其与医生双向支配的优势地位,最终促使医院与医生改变当下一系列违反职业伦理的行为。6如此,本文所分析的一系列问题才可能得到缓解或解决。

6. 2016年,人力资源与社会保障部表示正在研究公立医院不纳入编制管理,在某种程度上可被视为这一改革方向的尝试,这或许会促进更多医生进行职业流动。但取消编制与医生的职业自由之间仍存在巨大差异,这主要是因为将医生执业行为与医疗机构绑定的定点执业等法律设定并未从根本上改变。

| [] | 包胜勇. 2008. 药费为什么这么高?——当前我国城市药品流通的社会学分析. 北京: 社会科学文献出版社. |

| [] | 刁孝华, 谭湘渝. 2010. 我国医疗保障体系的构建时序与制度整合. 财经科学, 10001(3): 77-84. |

| [] | 丁宁宁, 葛延风. 2008. 构建和谐社会——30年社会政策聚焦. 北京: 中国发展出版社. |

| [] | 冯仕政. 2011. 中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体性解释. 开放时代, 10001(1): 73-97. |

| [] | 葛人炜, 卞鹰, 孙强, 孟庆跃, 郑振玉, 贾莉英. 2002. 理顺医疗服务价格体系:问题、成因和调整方案 (下). 中国卫生经济, 21(6): 44-46. |

| [] | 顾昕. 2011. 行政型市场化与中国公立医院的改革. 公共行政评论, 4(3): 15-31. |

| [] | 国家卫生和计划生育委员会. 2015. 2015年中国卫生和计划生育统计年鉴. 北京: 中国协和医科大学出版社. |

| [] | 韩俊红. 2011. 21世纪与医学化社会的来临——解读彼得·康拉德《社会的医学化》. 社会学研究, 10001(3): 229-242. |

| [] | 科尔奈, 雅诺什、翁笙和. 2003.转轨中的福利、选择和一致性:东欧国家卫生部门改革[M].罗淑锦, 译.北京:中信出版社. |

| [] | 科克汉姆, 威廉. 2000.医学社会学[M].杨辉、张拓红, 等, 译.北京:华夏出版社. |

| [] | 李玲. 2010. 健康强国:李玲话医改. 北京: 北京大学出版社. |

| [] | 林国明. 1997. 国家与医疗专业权力:台湾医疗保险体系费用支付制度的社会学分析. 台湾社会学研究, 10001(1): 77-136. |

| [] | 刘思达. 2011. 割据的逻辑:中国法律服务市场的生态分析. . |

| [] | 农圣, 李卫平, 农乐根. 2014. 基于平等市场主体地位的社会资本办医条件分析. 中国卫生经济, 33(12): 11-13. |

| [] | 孟庆跃, 卞鹰, 孙强, 葛人炜, 郑振玉, 贾莉英. 2002. 理顺医疗服务价格体系:问题、成因和调整方案 (上). 中国卫生经济, 21(5): 31-34. |

| [] | 渠敬东. 2014. 职业伦理与公民道德——涂尔干对国家与社会之关系的新构建. 社会学研究, 10001(4): 110-131. |

| [] | 孙红、张辉、任霞. 2007.公立医院产权改革所引发的心理问题与对策[G]//首都卫生管理与政策研究报告2007.北京市哲学社会科学规划办公室、北京市教育委员会、首都卫生管理与政策研究基地, 编.北京:同心出版社. |

| [] | 王康久. 2001. 北京卫生志. 北京科学技术出版社. |

| [] | 危凤卿, 俞晔, 曹剑涛, 袁素维, 张哲, 马进. 2014. 积极政策信号下社会办医之路的再探寻. 中国卫生经济, 33(5): 5-8. |

| [] | 卫生部. 2003. 2003年中国卫生统计年鉴. 北京: 中国协和医科大学出版社. |

| [] | 卫生部. 2010. 2010年中国卫生统计年鉴. 北京: 中国协和医科大学出版社. |

| [] | 卫生部. 2012. 2012年中国卫生统计年鉴. 北京: 中国协和医科大学出版社. |

| [] | 姚泽麟. 2015. 近代以来中国城市医生职业与国家关系的演变:一种职业社会学的解释. 社会学研究, 10001(3): 46-68. |

| [] | 张志坚. 2009. 当代中国的人事管理. 北京: 当代中国出版社. |

| [] | 周其仁. 2008. 病有所医当问谁:医改系列评论. 北京: 北京大学出版社. |

| [] | 周学荣. 2008. 中国医疗价格的政府管制研究. 北京: 中国社会科学出版社. |

| [] | 朱恒鹏. 2007. 医疗体制弊端与药品定价扭曲. 中国社会科学, 10001(4): 89-103. |

| [] | 朱恒鹏. 2011. 管制的内生性及其后果:以医药价格管制为例. 世界经济, 10001(7): 64-90. |

| [] | Bloom Gerald, Leiya Han, Xiang Li. 2001. How Health Workers Earn a Living in China. Human Resources for Health Development Journal, 5(1-3): 26-38. |

| [] | Blumenthal David, William Hsiao. 2015. Lessons from the East-China's Rapidly Evolving Health Care System. New England Journal of Medicine, 372(14): 1281-1285. DOI:10.1056/NEJMp1410425 |

| [] | Chan, Cheris Shun-ching and Zelin Yao. 2012. "A Market of Distrust and Obligation:The Micropolitics of Unofficial Payments for Hospital Care in China." 107 th American Sociological Association Annual Meeting. American Sociological Association, 2012. |

| [] | Elston, Mary A. 1991. "The Politics of Professional Power:Medicine in a Changing Health Service." In The Sociology of the Health Service, edited by Jonathan Gabe, Michael Calnan, and Michael Bury. London:Routledge:58-88. |

| [] | Ensor Tim. 2004. Informal Payments for Health Care in Transition Economies. Social Science & Medicine, 58(2): 237-246. |

| [] | Ensor Tim, Larisa Savelyeva. 1998. Informal Payments for Health Care in the Former Soviet Union:Some Evidence from Kazakstan. Health Policy and Planning, 13(1): 41-49. DOI:10.1093/heapol/13.1.41 |

| [] | Field, Mark G. 1988. "The Position of the Soviet Physician:The Bureaucratic Professional." The Milbank Quarterly 66(Supplement 2):182-201. |

| [] | Field, Mark G. 1991. "The Hybrid Profession:Soviet Medicine." In Professions and the State:Expertise and Autonomy in the Soviet Union and Eastern Europe, edited by Anthony Jones. Philadelphia, PA:Temple University Press:43-62. |

| [] | Field, Mark G. 1993. "The Physician in the Commonwealth of Independent States:The Difficult Passage from Bureaucrat to Professional." In The Changing the Medical Profession:An International Perspective, edited by Frederic W. Hafferty and John B. McKinlay. New York:Oxford University Press:162-171. |

| [] | Freddi, Giorgio. 1989. "Problems of Organizational Rationality in Health Controls and Policy Options." In Controlling Medical Professionals:The Comparative Politics of Health Governance, edited by Giorgio Freddi and James Warner Bjorkman. London:Sage Publications:1-27. |

| [] | Freidson Eliot. 1960. Client Control and Medical Practice. American Journal of Sociology, 65(4): 374-382. DOI:10.1086/222726 |

| [] | Freidson, Eliot. 1970. Profession of Medicine:A Study of the Sociology of Applied Knowledge. New York:Dodd Mead. |

| [] | Freidson, Eliot. 1980. Doctoring Together:A Study of Professional Social Control. Chicago:University of Chicago Press. |

| [] | Goode, William J.. 1957. Community within a Community:The Professions. American Sociological Review, 22(2): 194-200. DOI:10.2307/2088857 |

| [] | Heitlinger, Alena. 1991. "Hierarchy of Status and Prestige." In Professions and the State:Expertise and Autonomy in the Soviet Union and Eastern Europe, edited by Anthony Jones. Philadelphia, PA:Temple University Press:207-232. |

| [] | Heitlinger, Alena. 1993. "The Medical Profession in Czechoslovakia:Legacies of State Socialism, Prospects for the Capitalist Future." In The Changing the Medical Profession:An International Perspective, edited by Frederick W. Hafferty and John B. McKinlay. New York:Oxford University Press:172-183. |

| [] | Heitlinger, Alena. 1995. "Post-Communist Reform and Health Professions:Medicine and Nursing in the Czech Republic." In Health Professions and the State in Europe, edited by Terence Johnson, Gerry Larkin, and Mike Saks. London and New York:Routledge:213-227. |

| [] | Hoffman, Lily M.. 1997. Professional Autonomy Reconsidered:The Case of Czech Medicine under State Socialism. Comparative Studies in Society and History, 39(2): 346-372. DOI:10.1017/S001041750002065X |

| [] | Lewis Jane. 1998. The Medical Profession and the State:GPs and the GP Contract in the 1960s and the 1990s. Social Policy & Administration, 32(2): 132-150. |

| [] | Lim Meng-Kin, Hui Yang, Tuohong Zhang, Wen Feng, Zijun Zhou. 2004. Public Perceptions of Private Health Care in Socialist China. Health Affairs, 23(6): 222-234. DOI:10.1377/hlthaff.23.6.222 |

| [] | Liu Xingzhu, Yuanli Liu, Ningshan Chen. 2000. The Chinese Experience of Hospital Price Regulation. Health Policy and Planning, 15(2): 157-163. DOI:10.1093/heapol/15.2.157 |

| [] | Parsons Talcott. 1951. The Social System. New York: The Free Press. |

| [] | Potter, Sharyn J., McKinlay John B.. 2005. From a Relationship to Encounter:An Examination of Longitudinal and Lateral Dimensions in the Doctor-Patient Relationship. Social Science and Medicine, 61(2): 465-479. DOI:10.1016/j.socscimed.2004.11.067 |

| [] | Rueschmeyer Dietrich. 1964. Doctors and Lawyers:A Comment on the Theory of Professions. Canadian Review of Sociology, 1(1): 17-30. |

| [] | Starr, Paul. 1982. The Social Transformation of American Medicine:The Rise of a Sovereign Profession and the Making of a Vast Industry. New York:Basic Books. |

| [] | Stevens Rosemary. 1971. American Medicine and the Public Interest. New Haven: Yale University Press. |

| [] | Sun Qiang, Santoro, Michael A., Qingyue Meng, Caitlin Liu, Karen Eggleston. 2008. Pharmaceutical Policy in China. Health Affairs, 27(4): 1042-1050. DOI:10.1377/hlthaff.27.4.1042 |

| [] | Yang, Jingqing. 2008. The Power Relationships between Doctors, Patients and the Party-State under the Impact of Red Packets in the Chinese Health-care System. Doctoral Dissertation, University of New South Wales. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37