一个健康的社会应该是一个流动的社会,并且这种流动主要取决于教育等自致性因素,而非家庭背景等先赋性因素。20世纪六七十年代出生的人对此深有体会,他们通过接受大专教育就基本可以摆脱家庭背景的影响,凭借自身努力找到一份好工作,从而实现代际流动(陆学艺,2004)。这一现象基本发生在高等教育扩招之前,当时的高等教育规模很小,尚处于精英主义阶段。1999年,中国开始了世界上最大规模的高等教育扩招,高等教育毛入学率从1998年的9.8%急剧增加到2013年的34.5%,可以说是从精英教育阶段一跃进入大众化教育阶段。教育扩招为社会大众提供了更多接受高等教育的机会。在“教育改变命运”的理念下,人们满怀热情地进入大学,期待借此改善自身的社会经济地位。那么,教育扩招是否带来了更多的代际流动?这是本研究所要回答的问题。

一、 相关研究述评代际流动研究始于20世纪50年代,至今大致经历了四个阶段(Dessens,et al., 2003),在研究内容和方法上取得了长足发展。尽管如此,教育扩招这一关于国家宏观教育政策与代际流动关系的研究只是在近些年才引起关注,并主要集中在欧美国家。一些对英国的研究发现,尽管教育系统在20世纪和21世纪初期经历了大扩张,但英国的社会流动看上去几乎没有什么改变(Goldthorpe and Jackson, 2007;Paterson and Iannelli, 2007)。艾奈理(Iannelli,2011)采用同期群方法对苏格兰的教育扩招与代际流动的研究也发现,教育扩招虽然提高了人们的整体教育水平,但教育的阶层差异依然存在。教育扩招为工人阶层子女提供了比过去更多的攀登社会阶梯的机会,但实际上他们很难打破社会不平等,流动到职业顶端。

罗斯切(Rauscher,2012)和斯特吉斯等(Sturgis and Buscha, 2015)重点研究了基础教育阶段的教育扩招对代际流动的影响。罗斯切(Rauscher,2012)在其博士论文中使用19世纪末20世纪初的美国年度调查的数据,利用州与州之间在引入义务教育法上的时间差异,探讨了教育扩招对社会流动影响的因果机制。她发现,早期的教育扩招导致社会阶层流动的轻微下降,主要集中在那些在教育扩招时因为年龄原因仅仅只能获得很少教育的群体,但教育扩招随后增加了社会流动,主要是指那些能完全从教育扩招中获益的群体。斯特吉斯和布斯查(Sturgis and Buscha, 2015)对英国教育扩招对代际流动的影响进行了研究。这里的教育扩招主要是指英格兰和威尔士1972年把最低受教育年限从15年提高至16年的教育改革。他们发现,虽然教育改革从整体上延长了人们的受教育年限,并削弱了家庭背景与教育获得之间的关联,但并没有带来代际流动明显的增加。皮法弗和赫特尔(Pfeffer and Hertel, 2015)使用Unidiff模型对美国教育扩招对社会流动趋势的影响分析后指出,社会阶层流动逐渐增强的趋势几乎可以完全归因于结构化效应,即教育扩招增加了总人口中拥有较高教育水平群体的数量,而这些人的家庭背景与其社会经济地位的关联比低教育水平的群体要弱。

国内关于教育扩招对代际流动影响的研究并不多。钟海(Zhong,2013)从理论层面推导了教育扩招对代际流动的影响。他假定家庭背景对教育回报有正向影响,在高等教育扩招的情况下,教育扩招会导致教育机会差异和人力资本积累的低效率,而人力资本回报和父母收入的正相关会导致更多的代际不流动,最后,教育扩招,尤其是高等教育扩招无法促进代际流动。郝雨霏等(2014)基于中国综合调查数据,使用流动表和对数可积模型分析后发现,高等教育扩招后代际间的社会流动,尤其是农村以及处于社会下层子弟的向上流动问题并未明显改善。高校扩招后的社会绝对流动率有所上升,但相对流动率仍保持不变。这表明,高校扩招虽然促进了整体国民教育水平,但并未有效提升代际间的社会流动。研究者这种仅在对比教育扩招前后代际流动的情况之后,就把代际流动困难的原因归结于教育扩招的做法值得讨论。

这一领域的研究之所以缺乏,一个可能的原因就是相关理论基础薄弱。更多的研究分布在教育回报(教育对社会经济地位的影响)、教育机会均等(家庭背景对教育的影响)和家庭背景对社会经济地位的影响等方面,而如何将这些置于同一个框架中考察教育扩招对代际流动的影响,正是当前该领域研究的理论困境所在(Pfeffer and Hertel, 2015)。本研究试图结合经济学和社会学的相关理论,对教育扩招影响代际流动的过程进行解释,并使用同期群的分析方法,从实证角度对教育扩招究竟是否促进代际流动做出回答。采用同期群的方法是因为中国高等教育扩招作为一个特定时期的历史事件,并非对全体居民的地位获得产生影响,而是主要集中在教育扩招后接受高等教育的群体。本研究是以子代的初职社会经济地位作为代际流动的考察点。选择初职的原因有两点:其一是现职地位很大程度上是由初职决定的,并且,与现职相比,教育和家庭背景对初职的影响更强(Warren,et al., 2002);其二是出于研究方法上的便利,其劳动力市场的时期效应和同期群效应相互重合(梁玉成,2007),更容易观察代际流动的变化趋势。

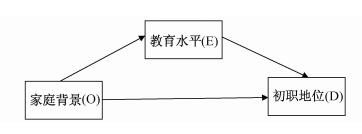

二、 理论与假设 (一) 教育扩招与代际流动代际流动的核心是地位获得。从美国社会学家布劳和邓肯(Blau and Duncan, 1967)的地位获得模型开始,地位获得研究就主要强调两个核心因素:教育和家庭背景(Hout,1988;Ganzeboom and Treiman, 2007;Bukodi and Goldthorpe, 2011)。教育扩招对代际流动的影响是通过形塑教育和家庭背景在地位获得过程中的作用来实现的,这背后体现着不同的教育功能观,即教育既有促进社会流动的功能,又有地位再生产的作用,这也正是功能主义理论和冲突理论的争执点。为了便于理论阐释,本研究假定在初职社会经济地位获得模型中只包含教育水平和家庭背景两个因素。如图 1所示,OE关联、ED关联和OD关联分别表示前者对后者的直接影响。教育扩招促进代际流动意味着教育扩招降低了家庭背景在地位获得中的影响,提高了教育水平在地位获得中的作用。其中,家庭背景对初职地位的影响包括家庭背景对初职社会经济地位的直接影响和家庭背景通过教育水平对初职社会经济地位的间接影响两个方面。

|

图 1 地位获得的路径图 |

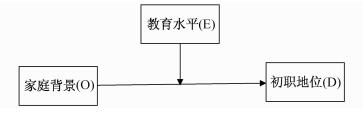

博林和约翰森(Breen and Jonsson, 2007)关于教育与社会流动关系的观点同样可以理解教育扩招对代际流动的影响。一种路径是“平等化效应”(equalization effect)(参见图 2)。假定教育是决定社会经济地位的最重要的唯一因素,如果教育扩招使得OE关联程度下降,换句话说,教育扩招促进了教育机会均等,使得教育机会的获取可以摆脱家庭背景的束缚,那么家庭背景与初职社会经济地位之间的关联程度就会降低,教育扩招自然就会弱化代际效应,促进代际流动。当然,在考察教育扩招的平等化效应时,也要对其前提条件进行分析,也就是教育回报在教育扩招前后的变化情况(Pfeffer and Hertel, 2015)。

|

图 2 教育扩招的平等化效应路径图 |

另一种路径是“结构化效应”(compositional effect)(参见图 3)。如果存在家庭背景、教育水平和初职社会经济地位三者之间的关联,并且OD关联程度在高等教育获得者中变弱,那么,当教育扩招增加了总人口中高等教育获得者的数量时,这种结构性变化将会导致家庭背景与初职社会经济地位之间的整体关联程度下降。之所以这样说,是因为总人口中包含了大量受过高等教育的人,而这些人的社会经济地位获得受家庭背景的影响微弱,所以整体来看,家庭背景与初职社会经济地位之间的平均关联程度就会下降(Breen,2010;Pfeffer and Hertel, 2015)。

|

图 3 教育扩招的结构化效应路径图 |

家庭背景对教育的影响实际上是教育机会均等问题。“最大化维持不平等理论”认为,教育扩招创造的新的教育机会通常被拥有经济、文化和社会等资源优势的社会上层的子女占据,只有当社会上层在某一级别的教育中达到饱和时,这一级别的教育不平等程度才会下降,否则,教育不平等就会维持下去(Raftery and Hout, 1993)。“有效维持不平等理论”则强调,即使社会上层在高等教育中达到饱和,不平等现象依然不会消失,而是以一种更有效的方式维持,即由数量上的优势转化为质量上的优势。比如,与社会下层相比,社会上层争取到更多的教育机会将主要集中在价值较高的教育水平或者精英大学而不是价值较低的教育水平或者非精英大学(Lucas,2001)。

如果说上述两种观点是从客观上说明教育扩招的最终受益者不可能是弱势阶层的话,那么教育不平等的“理性行为理论”则从主观上提醒我们弱势阶层“不愿意”去接受更多的教育。该理论假定教育被视为不同阶层流动策略的一部分,不管出身如何,人们都有“相对风险规避”(relative risk aversion)的倾向,与如何实现向上流动相比,他们更关心如何避免向下流动(Breen and Goldthorpe, 1997)。另外,不同家庭出身的子女对教育选择的成本与收益的认识存在差异,从而导致他们的教育激励和理想抱负不一致,其中,风险或成本包括成功的概率、失败的代价、可以从自身家庭背景中获得的资源、伴随教育选择而产生的直接成本和机会成本等(Van de Werfhorst,2002)。因此,与来自高社会经济地位家庭的同龄人相比,低社会经济地位家庭的子女追求高等教育的动力更弱,这是因为,一方面,大学学历对于他们维持阶层位置并非是必要的(Holm and Jaeger, 2008),另一方面,对于那些父母没有大学学历的年轻人来说,维持阶层位置或避免向下流动的最佳选择可能是尽快参加工作,而非在学校中继续学业(李忠路,2016)。

中国高等教育在扩招之前处于精英主义阶段,规模较小。教育扩招虽然在短期内带来了大量的接受高等教育的机会,但由于社会上层受制于以往高等教育的规模,在高等教育机会上远没有达到饱和,因此,这些新增加的机会将主要被他们而非社会下层获得。同时,伴随着教育扩招,高等教育成本分担制度开始推行,家庭已经成为高等教育成本分担的主体,这势必会对弱势阶层的高等教育决策产生影响。所以,本研究认为,教育扩招虽然为社会大众带来了更多接受高等教育的机会,但可能不会降低教育机会的阶层差异,教育机会不均等现象依然持续。据此,本研究提出第一个研究假设:

假设1:教育扩招的平等化效应不成立,教育扩招没有显著改善教育机会不均等的状况。

(三) 教育扩招对教育回报的影响基于“信号筛选理论”(Arrow,1973;Spence,1973;李锋亮,2009)的“地位竞争理论”认为,教育扩招会降低高等教育的相对社会经济地位回报。因为当教育只是扮演信号和筛选的角色时,对于竞争者而言,社会位置的高低不是由绝对教育水平决定的,而是取决于相对教育水平。因此,教育扩招在急剧增加了高等教育获得者数量的同时,也会降低高等教育的区分度,使其在雇主那里的信号功能降低,从而导致高等教育社会经济回报的下降,并且,持续的教育扩招会导致“文凭膨胀”(柯林斯,1998),进一步加剧高等教育文凭贬值。

对于教育整体回报的变化趋势,社会学中的“现代化理论”和经济学中基于“人力资本理论”的“技能偏向型技术进步假设”(skill-biased technological changehypothesis)都持乐观态度。“现代化理论”认为,随着经济发展、技术进步、工业化和教育扩招,教育等后致性因素将越来越成为个人社会经济地位的决定性因素,而家庭出身等先赋性因素的作用会逐渐消失。原因包括以下几个方面:技术进步会增加对技能型劳动力的需求;企业规模不断扩大,招聘、雇佣和内部晋升程序不断变化,雇主开始重视教育的作用;人口流动的增加会使人们容易摆脱家庭出身的影响;经济增长会降低收入不平等,降低社会群体间的闭合(closure)效应;现代化会促使平等观念广泛传播,使人们意识到违背绩效原则,根据种族、性别等先赋特征选拔人才不仅低效而且不公正(Ganzeboom and Treiman, 2007)。基于“人力资本理论”的“技能偏向型技术进步假设”主张在技术进步模式下,劳动力市场会更加依赖技能水平比较高的劳动力,从而使得具有高教育水平的劳动力获得更高的工资(Acemoglu,2002)。

中国的高等教育扩招虽然在短期内增加了高等教育人口的绝对规模,使得在劳动力市场中一下子涌入过多拥有高教育文凭的人,有可能会降低高等教育的相对社会经济地位回报。但是,数据显示,从改革开放至今,中国的工业化和现代化进程不断加快,第三产业从业人员的比重从1978年的12.2%增至2013年的38.5%,城镇人口占总人口的比重从1978年的23.7%增至2013年的近50%。1与此同时,经济结构、部门结构和职业结构都发生了较大变化,比如,非公有制经济的空前发展、国有企业和事业单位改革、计算机等新兴行业的涌现都带来大量新职业岗位(梁玉成,2007),加之20世纪80年代开始的市场化改革,这些都使得教育等人力资本在劳动力市场的回报在不断提高。教育扩招所导致的工资压缩效应主要集中在高等教育群体(何亦名,2009),教育整体的收益率在教育扩招前后依旧不断增加(杨蕙馨、王海兵,2015)。据此,本研究提出第二个研究假设:

假设2:教育扩招对教育回报没有显著性影响,教育的初职社会经济地位回报依然在增加。

(四) 教育扩招的结构化效应“现代化理论”认为,现代社会的劳动力市场遵循绩效原则,选择机制很少基于个体的先赋性特征,教育水平越高的人越容易凭借自身人力资本优势而非家庭背景占据优越社会位置,换句话说,家庭背景对社会经济地位的影响将首先在高等教育群体中弱化(Hout,1988)。但是,“信号筛选理论”暗示教育扩招的结构化效应可能并不存在。

按照“信号筛选理论”的逻辑,在教育扩招后,家庭背景对社会经济地位的影响在高等教育群体中不仅不会弱化,反而会增强。教育是雇主识别求职者潜在能力的一种标志,求职者向雇主传递信号,雇主依据信号筛选其认为能力更高的求职者。从雇主的角度来讲,教育只是一种信号,除此之外,还有性别、家庭背景等其他诸多标识。当教育扩招使大学生人数大量增加时,教育的信号功能可能会降低,而教育区分度的降低将使雇主无法单纯依靠这一信号筛选出合适的求职者,进而会寻求其他信号,从而为家庭背景等因素的作用发挥创造空间。当然,雇主也有可能追求教育外的其他指标,诸如人际交往能力、沟通能力或团队合作能力等,但这些能力往往也更容易被优势阶层出身的子女所拥有(Iannelli,2011)。反之,从求职者的角度来看,在教育扩招使得地位竞争变得激烈的时候,求职者为了在竞争中脱颖而出和在社会位置上谋取优势,也会积极地向雇主传递其家庭背景的“标识”,抑或直接利用家庭背景在地位获得中占据优势。实际上,正如戈德索普(Goldthorpe, 2014)所说的那样,没有一个决定性证据支持家庭背景与社会经济地位之间的关联存在普遍弱化的趋势。有研究甚至发现,在研究生群体中,家庭背景效应依然存在(Torche,2011)。

中国正处于转型阶段,劳动力市场尚未建立完善的竞争机制,这客观上为家庭背景发挥作用留下了广阔的空间。在子代竞争流动机会的表面现象下,很可能是家庭资源禀赋的竞争。教育扩招使高等教育群体同样面临这一问题,比如,在对大学毕业生颇具吸引力的国有部门中,虽然有明确的学历或文凭要求,但它很可能只是起“门槛”作用。因为在教育扩招使具备这种资格的人有很多的情况下,真正决定个人能否最终获得这一位置的可能是诸如父亲的权力资源、社会关系等家庭背景因素。高等教育是帮助社会成员进行社会流动的重要机制而不是唯一机制,教育扩招背景下的高等教育的社会选择功能将依然呈现明显的地位再生产趋势(吴坚,2012)。另外,有关研究表明,家庭背景依然是影响高校毕业生就业结果的重要因素(岳昌君、杨中超,2012;邓峰、孙百才,2014)。据此,本研究提出第三个研究假设:

假设3:教育扩招的结构化效应不成立,与非高等教育文凭获得者相比,家庭背景依然是影响高等教育文凭获得者的初职社会经济地位的重要因素,并且这种影响没有显著弱化。

结合以上三个假设,虽然教育扩招不会降低整体教育的经济回报,但教育扩招的平等化效应和结构化效应都不显著。一方面,教育扩招没有降低教育机会的不均等程度,甚至会加重这种不均等;另一方面,有理由相信家庭背景对社会经济地位的影响在高等教育群体中依然存在,并没有比非高等教育群体更弱化。因此,教育扩招无法带来代际流动的改善。据此,本研究提出第四个研究假设:

假设4:教育扩招没有显著改善代际流动。

三、 数据、变量与模型 (一) 数据来源与变量选择本研究的数据来源于中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)数据库。限于数据的可得性与可行性,研究只使用了2005年、2006年和2008年的数据。

代际流动一般是指与父代相比,子代社会经济地位的变动情况。本研究以父代社会经济地位对子代社会经济地位影响的变化作为替代。社会经济地位是指一个人可资获取的经济、社会、文化和人力资本资源(NCES,2012)。本文拟采用“国际社会经济地位指数”(International Socio-Economic Index,ISEI)来测量社会经济地位,这是一种基于职业来测量社会地位的指标,最初采用布劳和邓肯(Blau and Duncan, 1967)的计算公式,根据各种职业的群体社会经济特征,以每个职业的平均收入和教育水平乘以相应的权数,后来由甘泽布姆等(Ganzeboom,et al., 1992)加以改进。该指标假设收入水平和教育水平决定了社会地位的高低,而实际上测量了人们的综合社会地位,被广泛运用于地位获得和社会流动等研究(李春玲,2005)。由于综合了多种社会经济因素而进行排序和赋值,它衡量的是客观地位,而不是主观地位(李强,2011)。

因变量包括被访者的初职社会经济地位和初职职业获得。CGSS详细调查了被访者及其家庭成员的职业经历,本研究将其转换为相对应的国际社会经济地位指数。初职职业获得是指被访者是否从事管理技术类职业。CGSS数据库采用的是第五次全国人口普查所使用的职业分类与代码表,本研究把国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人和专业技术人员归类为管理技术类职业,把办事人员和有关人员、商业与服务业人员、农林牧渔和水利业生产人员、生产和运输设备操作人员和有关人员归类为非管理技术类职业,以初职为非管理技术类职业作为参照组。

自变量主要包括被访者的教育水平和家庭背景。其中,家庭背景的替代变量是父亲的社会经济地位指数、职业类型和父母的教育水平。

被访者的教育水平。本研究将其分为为五个类别:小学及以下、初中、高中(包括职高、中专和技校)、大专、本科和研究生,参照组为高中。同时也将其转换为相对应的受教育年限,具体地说,不识字或未受正式教育、私塾、小学、初中、高中、大专和本科的受教育年限依次为0、3、6、9、12、15和16。鉴于研究生样本过少,故在实际分析时将其删除。

父亲的社会经济地位的测量方法和编码规则与被访者一致,同样将其转换成相对应的国际社会经济地位指数。需要说明的是,这里的父亲社会经济地位指数在2006年数据中是指被访者18岁时父亲的职业情况,而其他年份调查则是指被访者14岁时父亲的职业情况,这也符合国际代际流动研究的通行做法。

父亲的职业类型是指父亲是否从事管理技术类职业,测量方法和编码规则同被访者一致。本研究同样将其划分为管理技术类和非管理技术类,并以后者为参照组。

父母的教育水平测量方法和编码规则与被访者一致。模型分析时作为连续变量处理,即转换为其相对应的受教育年限。由于数据限制,该变量在2005年调查中是指被访者14岁时父母亲的教育水平,而在其他年份调查中则是指截止问卷调查时被访者父母亲的最高教育水平。

控制变量包括被访者的性别、户籍、年龄和年龄的平方项等人口统计学变量和就业部门类型等因素。依照社会流动研究中的通常做法,在使用户籍变量时,一般采用被访者小时候父母的户口类型作为影响被访者工作生活机会的最佳指标。限于数据,在2005年和2008年的调查中是指被访者在问卷调查时其母亲当前的户口类型,而在2006年中指被访者18岁时母亲的户口类型。

就业部门类型。经济学中劳动力市场分割的观点提醒我们考察教育的社会经济地位回报需要考虑部门差异(刘精明,2006)。CGSS调查了被访者的工作单位性质,本研究把党政机关、国有企业和国有事业单位归类为国有部门,把集体企事业单位、个体经营、私营或民营企事业、三资企业归类为非国有部门,并以非国有部门为参照组。

根据被访者的出生年份,本研究以10年为间隔,将被访者划分为三个出生同期群(以下简称“同期群”),其中处于教育扩招后的同期群有一个(以18岁上大学来算),即1980-1989年,而处于扩张前的同期群有两个,即1970-1979年和1960-1969年。扩张前选择两个同期群基本保证研究对象为在改革开放之后开始参加工作的群体(以18岁参加工作来算)。之所以这样划分,是考虑到改革开放前市场机制尚未建立,代际流动的影响因素相对更加复杂,尤其是国家政策和意识形态等因素在一定程度上决定着代际流动的大小和规模,这会对教育作用的估计产生影响。表 1显示,从户籍来看,被访者来自非农户籍的比例相对高于农村户籍;就教育水平而言,从1960-1969年同期群到1980-1989年同期群,被访者及其父母的受教育年限都在提高,这表明随着时间的变化,中国居民的教育水平在不断提高;从初职的单位类型来看,被访者在国有部门(58.3%)工作的比例要明显高于非国有部门;从初职的职业类型来看,绝大多数的被访者都从事非管理技术类职业,从事管理技术类职业的比例只占19.8%;从被访者父母的职业情况来看,被访者的父亲来自国有部门的比例相对较高,达到69.5%,且从事管理技术类职业的比例稍高于其子女,但明显高于被访者的母亲。

| 表 1 CGSS样本的描述统计 |

1.教育扩招对代际流动的影响模型

借鉴以往学者研究代际流动的方法(高勇,2008;鲍威斯、谢宇,2009),本研究的模型形式和含义如下。

(1) 条件独立模型

如果父代与子代间完全不存在关联,模型为:

lnFcfs=μ+μcC+μfF+μsS+μcfCF+μcsCS

其中,Fcfs为期望频数,c=1,2,3;f=1,2,3;s=1,2,3。C表示同期群,F表示被访者父亲所处的社会阶层,S表示被访者的社会阶层。因此,μcC、μfF和μsS为边缘效应。μcfCF表示父亲的社会阶层与被访者所处同期群的二阶交互作用,μcsCS表示被访者的社会阶层与其所处同期群的二阶交互作用。相对于饱和模型而言,上述模型缺失父代与子代变量间的二阶交互作用,以及父代、子代和同期群之间的三阶交互作用,因此,模型背后的前提假定是父代与子代不存在任何关联。

(2) 关联效应不变模型

在条件独立模型中加入被访者父亲的社会阶层与被访者所处社会阶层的二阶交互项(μfsFS),模型变为:

lnFcfs=μ+μcC+μfF+μsS+μcfCF+μcsCS+μfsFS

这一模型背后的假定是,父亲的社会阶层与被访者所处的社会阶层之间存在关联,但父代、子代和同期群之间的三阶交互作用仍然不存在,换句话说,父代与子代之间的关联关系在不同同期群之间不存在差异性。

(3) Unidiff模型

为了研究代际流动中相对机会的变化趋势,谢宇(Xie,1992)、埃里克森和戈德索普(Erikson and Goldthorpe, 1992)几乎同时提出对数可积层面效应模型。该模型假定不同的时间段下所有的优比值都将会朝同一方向统一地变动,因此也被称为Unidiff模型。模型形式表示如下:

lnFcfs=μ+μcC+μfF+μsS+μcfCF+μcsCS+μfsFS+βcφfs

其中,βc参数为层面得分(level scores),φfs参数也被称为行列关联得分(RC association scores)。该模型实际上把每个对数优比分解为两个部分的乘积,即φ参数和β参数,前者代表在每个同期群中都保持不变的一般流动模式,而后者表示在每个同期群中可能存在差异的流动强度。本研究假定第一个同期群中的β值为1,那么,如果下一个同期群的β值小于1,则表明在该同期群中所有的对数优比都向0移动了,父代与子代之间的关联变得比前一时间段更弱了,换句话说,代际流动变强了,反之亦然。

(4) Unidiff模型(控制对角线)

在行与列变量具有一致性的流动表中,对角线上的单元格一般都比较大。社会分层领域的研究者把流动表中这种沿对角线单元格聚集的倾向称为“继承效应”。由于这些较大的对角线单元格对独立模型的欠佳拟合贡献巨大,因此,研究者往往感兴趣的是控制对角线单元格后,其余部分是否满足独立性假设,也被称为“准独立模型”(Quasi-Independence Model)。本研究借此可以考察排除继承效应后,代际流动在不同同期群之间的变化趋势。

2.教育扩招对代际流动的影响过程

探讨教育扩招对代际流动的影响过程,需要理解教育、家庭背景与社会经济地位的关系,主要是指教育在家庭背景与初职社会经济地位的关系中扮演的中介角色和调节作用。中介作用是指家庭背景会通过影响被访者的教育水平间接作用于其初职社会经济地位。调节作用则是指家庭背景对被访者初职社会经济地位影响的大小或强弱受到被访者教育水平的调节。教育扩招的平等化效应是基于教育的中介作用,而教育扩招的结构化效应实质是在检验教育的调节作用。

分析教育扩招的平等化效应,路径分析无疑是一种理想方法。在布劳和邓肯的地位获得模型基础上,本研究加入父亲的教育水平对被访者初职社会经济地位的直接关联,这可能更符合中国的实际情况。如图 4所示,rij表示路径系数,下标中的第一位数字i表示被影响变量,第二位数字j表示影响变量。被访者的教育水平对初职社会经济地位的影响为r43,对现职社会经济地位的总影响为:r53+r54r43。父亲的教育水平对子女初职社会经济地位的总影响包括以子女教育水平为中介的间接影响r43r31和直接影响r41,即r43r31+r41。父亲的社会经济地位对子女初职社会经济地位的总影响除了直接影响r42外,还包括以子女教育水平为中介的间接影响r43r32,即r43r32+r42。模型中之所以保留现职社会经济地位,是为了验证初职地位对现职地位的重要影响。

|

图 4 布劳和邓肯的地位获得模型(扩展版) |

分析教育扩招的结构化效应,一般可以借助变量间的交互作用来实现。当因变量为初职社会经济地位指数时,计量模型如下:

Y=α+β1X1+β2X2+β3X2*X1+β4X3+μ

其中,Y是初职社会经济地位指数,βj是回归系数,μ是误差项。X1和X2分别代表被访者的教育水平和家庭背景,X3代表性别、户籍、年龄和年龄的平方项等控制变量。X2*X1表示家庭背景和教育水平的交互项,若回归系数β3显著,则表示教育水平能够调节家庭背景对个人初职社会经济地位的影响。

当因变量为初职职业获得,即初职是否为管理技术类职业时,计量模型如下:

| $ {\rm{Logit}}({\rm{P}}) = \ln (\frac{{\rm{P}}}{{1 - {\rm{P}}}}) = \alpha + {\beta _1}{X_1} + {\beta _2}{X_2} + {\beta _3}{X_2} * {X_1} + {\beta _4}{X_3} + \mu $ |

其中,P表示从事管理技术类职业的概率比,P/(1-P)是从事管理技术类职业的概率与非管理技术类职业的概率的优势比(odds ratio),定义为从事管理技术类职业的机会比率,Logit(P)为机会比率之对数。βj是回归系数,μ是误差项。X1和X2分别代表被访者的教育水平和家庭背景,X3代表性别、户籍、年龄和年龄的平方项等控制变量。X2*X1表示家庭背景和教育水平的交互项,若回归系数β3显著,则表示教育水平能够调节家庭背景对被访者从事管理技术类职业的机会比率的影响。

四、 结果解释 (一) 教育扩招对代际流动的影响本研究首先基于ISCOEGP程序包将被访者的社会经济地位指数转换成社会阶层,然后结合中国的实际情况,把社会阶层重新合并为三类,即社会上层(只包括高层级管理者)、社会中层(包括低层级管理者、常规非体力劳动者、有雇员的雇佣者、无雇员的自雇者以及体力劳动监管人员)和社会下层(包括技术工人、半技术工人、农场劳动力和农民)。2表 2是分同期后的被访者及其父亲所处社会阶层的列联表。可以看出,一方面,对于不同同期群而言,社会上层的阶层获得优势得以增强。相比之前的同期群,1980-1989年同期群的社会上层的继承效应在增强,从最低的1960-1969年同期群的12.1%增加到最高的1980-1989年同期群的16.8%。另一方面,社会下层的阶层获得劣势得以改善。相比之前的同期群,1980-1989年同期群的社会下层的继承效应在降低,从最高的1960-1969年同期群的80.9%下降到最低的1980-1989年同期群的58.2%。

| 表 2 父代与子代所处社会阶层的列联表(%) |

表 2反映的代际流动是一种绝对流动。社会下层的绝对代际流动状况的改善原因可能是因为改革开放以来经济快速发展、产业结构升级或者人口结构变化,创造了很多职业地位更高的管理和技术类职位(郭丛斌,2006)。根据《中国统计年鉴》(1996,2009)的城镇就业人口数据,国有企业的就业人数从1991年的10 664万下降到2008年的6 447万,与之相反,民营企业、外资企业和个体户的从业人数分别从68万、96万和692万急剧增加至5 124万、1 622万和3 609万。但是,绝对流动的增加并不意味着相对流动的改善(Sturgis and Buscha, 2015),因为绝对流动并不能反映社会阶层不平等的变化情况,即使在向上流动机会变得更广泛的情况下,相对流动可能依然困难,与优势阶层相比,弱势阶层向上流动的相对机会可能仍然很低。

依据前面构建的四个流动模型,3本研究继续考察教育扩招对代际相对流动的影响。模型的估计结果如表 3所示。模型(1)呈现的是条件独立模型,它对数据的拟合性较差(L2=775.071,自由度为12)。模型(2)是关联效应不变模型,即假定代际效应在不同同期群中不变。与模型(1)相比,模型(2)无论是对数似然卡方值的减少(773.568,自由度为4),还是贝叶斯估计值的降低(737.601),都可以看出该模型提供了极佳的拟合优度。同时,关联效应不变模型的相异性系数从条件独立模型的13.74%下降到0.43%,表明模型被错误归类的概率大大降低。模型(3)是假定代际效应强度在同期群之间存在差异的Unidiff模型。但与模型(2)相比,对数似然卡方值减少的比例很低,在耗费了2个自由度的情况下,只减少了0.249。同时,模型(3)的贝叶斯估计值不但没有变小,反而增加了。

| 表 3 代际相对流动模型的估计结果 |

在假定代际流动模式保持稳定的前提下,模型(3)能够检验不同同期群中代际效应强度上的差异,即相对流动机会平等性的趋势变化情况。根据Unidiff模型估计结果,当本研究假定1960-1969年同期群的代际效应系数值为1时,1970-1979年同期群和1980-1989年同期群的代际效应系数分别是0.99和0.95。可见,就这三个同期群而言,代际效应基本没有改变,仅仅发生轻微的弱化作用。另外,模型(4)的估计结果表明,在控制继承效应后,1970-1979年同期群和1980-1989年同期群的代际效应系数分别变为1.42和1.05。这表明,在排除继承效应后,代际效应不是变弱而是变强了。通过对四个模型对比后,本研究更倾向于接受关联效应不变模型,即代际效应在不同同期群中没有发生变化。

总体来看,研究结果支持了本研究前面的理论推断。因为三个同期群的代际关联系数不存在显著性差异,换句话说,与教育扩招前相比,教育扩招后的代际相对流动没有增加,各社会阶层的开放程度并未改变。这意味着改革开放三十年以来,中国社会的代际流动基本没有明显改善,与弱势阶层相比,优势阶层成功维系着阶层的封闭性,在流动机会上的相对优势没有被打破,他们依然是社会发展的最大受益者。这一状况值得引起警惕。

(二) 教育扩招对教育回报的影响表 4的模型的估计结果表明,三个模型在0.01的显著性水平上都不具有统计意义上的显著性,并且RMSEA值均小于临界值,表明模型对数据的拟合程度较好。初职社会经济地位指数对应的复相关系数的平方值分别是0.37、0.38和0.34,因此,模型所包含的三个变量能够很好地解释被访者的初职社会经济地位指数的变异,所解释比例约为30%-40%。

| 表 4 OD和ED关联的同期群变化 |

首先,与教育扩招前相比,扩招后的教育回报在增加。表 4的数据表明,教育是影响初职社会经济地位高低的显著且重要因素,并且这种影响在年轻的同期群中更大。非标准化回归系数从1960-1969年同期群的1.90增加到1980-1989年同期群的2.33。这一结论部分支持了前面的理论假设,教育扩招并没有降低教育回报,教育的职业地位回报在增强,从而吻合了“现代化理论”关于教育在地位获得中作用将越来越重要的观点。其次,教育扩招前后家庭背景对初职社会经济地位的直接影响并没有降低,甚至有所增强。从表 4可知,一方面,父亲社会经济地位指数对被访者初职社会经济地位指数的直接影响虽然基本呈现下降趋势,但这一趋势并没有持续,到1980-1989年同期群时又开始增强,尽管使用克劳格等(Clogg,et al., 1995)的公式检验后发现这种变化不显著。另一方面,父亲的受教育年限对被访者初职社会经济地位指数的直接影响由1980-1989年之前的不显著已经变得比较显著,并且回归系数比较高。最后,与家庭背景相比,教育依然是决定个人初职社会经济地位高低的最重要因素,并且在不同同期群中具有一致性。

(三) 教育扩招的平等化效应在拓展的布劳和邓肯的地位获得模型中,同样可以看出教育扩招对教育机会均等的影响。如表 5所示,所有同期群模型的复相关系数的平方值在0.2左右,意味着被访者父亲的受教育年限和社会经济地位指数两个变量对被访者的受教育年限具有较好的解释力。结果表明,教育扩招对教育机会不均等没有显著性影响,教育机会不均等在教育扩招前后同样存在,没有发生明显改善。一方面,父亲的受教育年限对被访者受教育年限的影响在教育扩招后有所增强。数据显示,父亲受教育年限的回归系数从教育扩招前的0.24(1960-1969年同期群)和0.34(1970-1979年同期群)增加到教育扩招后的0.36(1980-1989年同期群)。另一方面,父亲的社会经济地位对被访者教育水平的影响很小,但这种影响在教育扩招前后并没有改变。尽管如此,按照克劳格等(Clogg,et al., 1995)的公式对三个模型回归系数之间的显著性进行检验后都得出了不显著的结论。

| 表 5 OE关联的同期群变化(教育为连续变量) |

接下来,本研究把教育水平作为分类变量,使用多项Logit回归再次考察了教育扩招的平等化效应(表 6)。其中,教育水平包括高中以下、高中、大专及以上三类,并以高中为参照组,家庭背景的替代变量不变。研究结论同样发现,教育扩招没有显著改善教育机会不均等。一方面,在家庭背景中,父亲的受教育年限越长,子女避免坠入高中以下学历的机会比率(与高中学历相比)越高。这意味着教育机会不均等在中学教育阶段就已经存在,原因可能是优势阶层由于家庭资源和社会关系优势,使得孩子从基础教育阶段就占据优势,比如选择重点学校。这种优势在教育扩招之后变得日趋明显,可能直接造就了高等教育不平等(王威海、顾源,2012),这一点应当引起足够关注。另一方面,父亲的受教育年限越长,子女获得大专及以上学历的机会比率(与高中学历相比)越高。表 6数据表明,父亲受教育年限的回归系数从1960-1969年和1970-1979年同期群的0.11增加到1980-1989年同期群的0.14。但对Logit模型样本间系数是否存在显著差异进行年度交互项分析后发现这种差异不显著,换句话说,教育扩招没有显著改善教育机会不均等的状况。

| 表 6 OE关联的同期群变化(教育为分类变量) |

根据特罗(Trow,1973)的“高等教育发展阶段理论”,中国高等教育的毛入学率早已超过15%,进入了高等教育的大众化阶段。按照“教育扩招结构化效应”的观点,教育扩招能否促进代际流动的关键在于家庭背景对初职地位的影响是否在高等教育群体中发生弱化。为此,本研究在模型中引入家庭背景和教育水平的交互项来判断教育扩招的结构化效应。在这里,初职社会经济地位的替代指标包括初职社会经济地位指数和初职是否从事管理技术类职业。

表 7的初职社会经济地位指数的回归模型(1)至模型(3)调整后的R2值在0.4左右,初职职业获得的回归模型(4)至模型(6)的伪R2大约在0.2左右,表明本研究选择的自变量对因变量具有较高的解释力度。表 7是回归模型的估计结果。研究发现,与高中生相比,没有足够证据表明家庭背景对初职社会经济地位指数和初职职业获得的影响在高等教育文凭获得者那里发生弱化。数据显示,在初职社会经济地位指数模型中,父亲的社会经济地位指数分别与本科学历、大专学历的交互项虽然为负数,但都不显著,表明大学文凭获得者与高中文凭获得者相比,父亲的社会经济地位对被访者的初职社会经济地位的影响未发生明显弱化;在初职职业获得模型中,父亲的社会经济地位指数分别与大专学历、本科学历的交互项都不显著,也表明与高中学历获得者相比,父亲的社会经济地位对高等教育获得者从事管理技术类职业的机会比率的影响依然存在,并没有明显减弱。因此,教育扩招的结构化效应不成立,与高中生相比,家庭背景对初职社会经济地位的影响在高等教育文凭获得者中依然存在。尽管如此,研究也发现,学历越低,家庭背景对初职社会经济地位或初职职业获得的影响确实也越大。

| 表 7 教育对家庭背景之于初职社会经济地位指数和职业获得影响的调节作用 |

至此,实证分析结果表明,虽然教育扩招没有降低教育的社会经济回报,但由于平等化效应和结构化效应均不显著,所以本研究认为教育扩招没有显著改善代际流动。

五、 结论与讨论本研究主要围绕教育扩招是否促进代际流动这一研究问题,以改革开放之后参加工作的群体为研究对象,基于中国综合社会调查2005年、2006年和2008年的调查数据,采用同期群视角,使用Unidiff模型、

路径分析和逻辑斯蒂回归方法等进行实证分析。研究的主要结论有以下几点。

第一,虽然教育扩招后社会下层的代际绝对流动机会有所增加,但没有充足证据表明教育扩招显著改善了代际相对流动,社会阶层不平等状况依然持续。与教育扩招前相比,扩招后社会上层的代际继承性在增加,但与此同时,社会下层的绝对流动机会在教育扩招后也在增加。尽管如此,本研究并未发现教育扩招显著改善了代际相对流动。对数流动模型的估计结果表明,教育扩招前两个同期群与扩张后的一个同期群相比,代际关联系数不存在显著性差异,社会阶层并没有变得更加开放。这一结论与郝雨霏等(2014)对中国的研究结论和马斯特卡萨(Mastekaasa,2011)对挪威的研究结论一致。当然,研究结果也同样显示教育扩招也没有显著恶化代际流动,从而反驳了所谓的“社会阶层固化假设”。

第二,教育扩招的平等化效应不显著,教育扩招没有显著改善教育机会不均等状况,这是教育扩招没有促进代际流动的原因之一。教育在扩招前后始终是决定人们社会经济地位高低的最重要因素,并且重要性随着时间变化在增加,这支持了“现代化理论”的观点。教育扩招虽然增加了弱势阶层接受高等教育的机会,但教育机会的阶层差异依然存在,社会上层依然是教育扩招的最大受益者。也正因如此,家庭背景通过教育对初职地位的间接影响不会减弱,代际效应持续存在,从而无法带来更多的代际流动。正如经合组织所发现的那样,教育流动性在工业化国家已经开始下降,教育扩招并没有带来一个更具包容性的社会,至少在教育机会获得上是如此(OECD,2014)。

造成这一结果的原因有很多,其一,由于社会上层在扩招前的高等教育机会获取上远没有达到饱和,新增加的机会将主要被他们获得。其二,伴随着教育扩招所实行的高等教育收费与大学生自主择业的政策抬高了高等教育成本,且降低了预期收益。同时,外部宏观环境变化增加了接受教育的机会成本,扩招新增的教育机会未能在不同家庭背景出身的孩子之间实现均等分配(杨奇明、林坚,2014)。其三,高等教育机会的不均等可能是基础教育和中等教育阶段不平等的延续,是一种劣势的持续累积。

第三,教育扩招的结构化效应不显著,高等教育文凭获得者所面临的劳动力市场依旧不是完全遵循绩效原则,没有充足证据表明家庭背景对初职社会经济地位的影响在高等教育文凭获得者中发生明显弱化,这也导致了教育扩招虽然增加了总人口中拥有大学文凭人口的绝对规模和相对比例,却仍然无法带来代际流动的整体改善。这一结论没有支持“现代化理论”关于家庭背景效应将首先在较高教育水平群体中弱化的观点,而与陀思曼和沃波斯(Tolsma and Wolbers, 2014)对荷兰,以及巴拉瑞诺等(Ballarino,et al., 2013)对意大利和西班牙的研究结论相一致。

教育扩招的结构化效应不显著,可能与高等教育群体所面临的劳动力市场依旧不是完全遵循绩效原则或者完全竞争有关。要想更好地发挥教育扩招促进代际流动的功能,单纯把目光聚焦在教育系统内的机会分配显然是不够的,不完善的劳动力市场(比如任人唯亲或工资歧视等)同样是阻碍代际流动的重要障碍。如果忽略这方面的努力,即使教育扩招导致人力资本或教育文凭的均等化,优势阶层也会努力尝试其他方法维持自身优势,比如,更加注重社会关系或社会网络以及文化资本的积累,以确保其子女能够在劳动力市场中继续脱颖而出(Sturgis and Buscha, 2015)。

第四,高等教育具有社会地位循环和地位再生产的双重功能。一方面,接受高等教育有助于增加社会成员获得高社会经济地位职业、高起薪,进而占据优越社会位置的概率。另一方面,接受高等教育的机会往往更容易被优势阶层所占据,他们把这种教育优势转为地位获得优势,从而实现社会地位再生产。这提醒我们,高等教育是帮助社会成员进行代际流动的重要机制而非唯一机制,尤其是在教育扩招背景下,家庭资源依然重要。

教育扩招无法显著改善代际流动可能需要回到中国教育扩招的背景和初衷。中国教育扩招并非来自高等教育体制内部自身的诉求,而是政府在外部社会经济环境变化的压力下做出的被动型选择(鲍威,2014)。教育扩招主要是受到外部宏观经济环境变化的显著影响,体现了当时转移经济危机,刺激经济增长的重要政策意图,同时也是出于缓解当时中国劳动力市场的就业压力,保障就业市场供求稳定的需要。

尽管有人认为试图以教育扩招来促进代际流动本身就是一个危险的政策(沃尔特斯,2004;Breen,2010;Pfeffer and Hertel, 2015),但教育扩招可能依然是稳定政治生态下改善弱势阶层困境最有效的变革方式(Arum,et al., 2007)。我们更需要做的是在关注教育这块“蛋糕”做大的同时,重视“蛋糕”的分配。教育是弱势阶层实现向上流动的重要途径,但单纯依靠教育政策改变代际流动是不可能的,代际流动背后也有劳动力市场和社会结构等因素在驱动(卡诺依等,2013)。正如本文所分析的那样,实现教育扩招促进代际流动的关键是解决两个机会不均等问题:教育机会不均等和就业机会不均等。前者主要是指降低家庭背景对教育机会获得的影响,实现教育机会公平;后者强调减弱甚至消除劳动力市场中家庭背景对初职社会经济地位获得的直接影响,强化绩效原则,建立良好的社会选择机制,不断提高教育等自致性因素的劳动力市场回报。

最后,用时期来区分扩招前后,实际上是把时期效应等同于扩招效应,假定劳动力市场在扩招前后并无巨大变化,由于数据限制,这一问题以及教育扩招对代际流动的影响是否存在阶段性差异有待进一步的实证检验。另外,需要强调的是,本研究对教育扩招影响代际流动的过程或机制的分析只能算是一种间接推断,而非严格的因果效应分析。鉴于问题本身的重要性,将来仍然有必要继续在理论上拓展新思路和在实证上挖掘新资料,以便推进这一经验研究。

1. 相关数据引自:中华人民共和国统计局主编,《中国统计年鉴(2014)》,中国统计出版社,2014年版。

2. 这样划分的原因主要来自两个方面:一方面,虽然低层级管理者中包括高级技术人员(他们在中国更可能属于社会上层),但更多是由较低层次的专业人员、较低层级行政管理人员和政府官员、小公司/小企业经理、非体力雇员的监管人员等构成,而这些在等级层次结构中处于中等地位(李强,2011),因此将其归类为社会中层更合理。另一方面,无论是有雇员的雇佣者还是无雇员的自雇者,在中国多属于改革开放后新产生的社会阶层,虽然这一阶层工作稳定性和保障性等诸多方面与社会中层之间存在差距,但他们在社会收入上明显高于社会底层,将其笼统归于社会底层并不合适。

3. 该部分统计模型的拟合是利用Lem程序包(Vermunt,1997)完成。Lem软件为公开软件,可在网页 http://members.home.nl/jeroenvermunt/#Software(2014-12-22)下载。

| [] | 鲍威. 2014. 未完成的转型:高等教育影响力与学生发展. 北京: 教育科学出版社 . |

| [] | 鲍威斯, 丹尼尔、谢宇.2009.分类数据分析的统计方法(第2版)[M].任强、巫锡炜, 译.北京:社会科学文献出版社. |

| [] | 邓峰, 孙百才. 2014. 高校扩招后毕业生就业影响因素的变动趋势研究:2003-2011. 北京师范大学学报(社会科学版) (2) : 132-138. |

| [] | 高勇.2008.中国城市中的结构变迁与代际流动[D].北京大学社会学系学位论文. |

| [] | 郭丛斌.2006.教育与代际流动的关系研究--中国劳动力市场分割的视角[D].北京大学教育学院学位论文. |

| [] | 郝雨霏峰, 陈皆明, 张顺. 2014. 中国高校扩大招生规模对代际社会流动的影响. 西北大学学报(哲学社会科学版) (2) : 122-129. |

| [] | 何亦名. 2009. 教育扩招下教育收益率变化的实证分析. 中国人口科学 (2) : 44-54. |

| [] | 卡诺依, 马丁, 罗朴尚, 格雷戈里安卓希查克. 2013. 知识经济中高等教育扩招是否促进了收入分配平等化--来自金砖国家的经验. 北京大学教育评论 (2) : 64-83. |

| [] | 柯林斯, R.1998.文凭社会:教育与阶层化的历史社会学[M].刘慧珍, 译.台北:桂冠图书股份有限公司. |

| [] | 李春玲. 2005. 当代中国社会的声望分层--职业声望与社会经济地位指数测量. 社会学研究 (2) : 74-102. |

| [] | 李锋亮. 2009. 教育的信息功能与筛选功能. 北京大学出版社 . |

| [] | 李强. 2011. 社会分层十讲. 北京: 社会科学文献出版社 . |

| [] | 李忠路. 2016. 家庭背景、学业表现与研究生教育机会获得. 社会, 36 (3) : 86-109. |

| [] | |

| [] | 刘精明. 2006. 劳动力市场结构变迁与人力资本收益. 社会学研究 (6) : 89-119. |

| [] | 陆学艺. 2004. 当代中国社会流动. 北京: 社会科学文献出版社 . |

| [] | 王威海, 顾源. 2012. 中国城乡居民的中学教育分流与职业地位获得. 社会学研究 (4) : 48-66. |

| [] | 沃尔特斯, 帕梅拉·B.2004.增长的限界--历史视角中的教育扩招与改革[G]//教育社会学手册.莫琳·T·哈里楠, 等, 主编.上海:华东师范大学出版社. |

| [] | 吴坚. 2012. 高等教育与社会流动的关系分析. 华南师范大学学报(社会科学版) (4) : 28-31. |

| [] | 杨蕙馨, 王海兵. 2015. 中国教育收益率:1989-2011. 南方经济 (6) : 1-18. |

| [] | 杨奇明, 林坚. 2014. 教育扩招是否足以实现教育公平?. 管理世界 : 55-67. |

| [] | 岳昌君, 杨中超. 2012. 我国高校毕业生的就业结果及其影响因素研究--基于2011年全国高校抽样调查数据的实证分析. 高等教育研究 (4) : 35-44. |

| [] | Acemoglu, Daron. 2002. Technical Change, Inequality, and the Labor Market.. Journal of Economic Literature, 40 (1) : 7-72. DOI:10.1257/jel.40.1.7 |

| [] | Arrow, Kenneth J. 1973. Higher Education as a Filter.. Journal of Public Economics, 2 (3) : 193-216. DOI:10.1016/0047-2727(73)90013-3 |

| [] | Arum, Richard, Adam Gamoran, and Yossi Shavit.2007."More Inclusion than Diversion:Expansion, Differentiation, and Market Structure in Higher Education."In Stratification in Higher Education:A Comparative Study (1-35), edited by Shavit Yossi, Richard Arum, and Adam Gamoran. Palo Alto, CA:Stanford University Press. |

| [] | Ballarino, Gabriele, Fabrizio Bernardi, and Nazareno Panichella. 2013."Social Inequality, Educational Expansion, and Return to Credentials:A Comparison between Italy and Spain." XI Congreso Españolde Sociología, Madrid, España. |

| [] | Blau , Peter M., Otis D., Duncan. 1967. The American Occupational Structure. New York: Wiley and Sons . |

| [] | Breen, Richard, Goldthorpe John H.. 1997. Explaining Educational Differentials:Towardsa Formal Rational Action Theory. Rationality and Society, 9 (3) : 275-305. DOI:10.1177/104346397009003002 |

| [] | Breen, Richard, Jonsson Jan O.. 2007. Explaining Change in Social Fluidity:Educational Equalization and Educational Expansion in Twentieth Century Sweden.. American Journal of Sociology, 112 (6) : 1775-1810. DOI:10.1086/508790 |

| [] | Breen, Richard. 2010. Educational Expansion and Social Mobility in the 20th Century.. Social Forces, 89 (2) : 365-388. DOI:10.1353/sof.2010.0076 |

| [] | Bukodi, Erzsebet, Goldthorpe John H.. 2011. Social Class Returns to Higher Education:Chances of Access to the Professional and Managerial Salariat for Men in Three British Birth Cohorts.. Longitudinal and Life Course Studies, 2 (2) : 185-201. |

| [] | Clogg, Clifford C., Eva Petkova, Adamantios Haritou. 1995. Statistical Methods for Comparing Regression Coefficients between Models.. American Journal of Sociology, 100 (5) : 1261-1293. DOI:10.1086/230638 |

| [] | Dessens, Jos A.G., Wim Jansen, Harry B. G., Ganzeboom, Peter G. M., van der Heijden. 2003. Patterns and Trends in Occupational Attainment of First Jobs in the Netherlands, 1930-1995:Ordinary Least Squares Regression versus Conditional Multinomial Logistic Regression.. Journal of the Royal Statistical Society, 166 (1) : 63-84. DOI:10.1111/rssa.2003.166.issue-1 |

| [] | Erikson, Robert, Goldthorpe John H.. 1992. The Casmin Project and the American Dream.. European Sociological Review, 8 (3) : 283-305. |

| [] | Ganzeboom, Harry B. G., De Graaf Paul M., Donald J. Treiman. 1992. A Standard International Socio-Economic Index of Occupational Status.. Social Science Research, 21 (1) : 1-56. DOI:10.1016/0049-089X(92)90017-B |

| [] | Ganzeboom, Harry B. G., Donald J. Treiman. 2007. Ascription and Achievement in Comparative Perspective.. Russell-Sage University Working Group on Social Inequality, University of California-Los Angeles . |

| [] | Goldthorpe, John H.. 2014. The Role of Education in Intergenerational Social Mobility:Problems from Empirical Research in Sociology and Some Theoretical Pointers from Economics.. Rationality and Society, 26 (3) : 265-289. DOI:10.1177/1043463113519068 |

| [] | Goldthorpe, John H., Michelle Jackson. 2007. Intergenerational Class Mobility in Contemporary Britain:Political Concerns and Empirical Findings.. The British Journal of Sociology, 58 (4) : 525-546. DOI:10.1111/j.1468-4446.2007.00165.x |

| [] | Holm, Anders, Jaeger Mads M.. 2008. Does Relative Risk Aversion Explain Educational Inequality? A Dynamic Choice Approach.. Research in Social Stratification and Mobility, 26 (3) : 199-219. DOI:10.1016/j.rssm.2008.05.004 |

| [] | Hout, Michael. 1988. More Universalism and Less Structural Mobility:The American Occupational Structure in the 1980s.. American Journal of Sociology, 93 (6) : 1358-1400. DOI:10.1086/228904 |

| [] | Iannelli, Cristina. 2011. Educational Expansion and Social Mobility:The Scottish Case.. Social Policy and Society, 10 (2) : 251-264. DOI:10.1017/S147474641000059X |

| [] | Lucas, Samuel R. 2001. Effectively Maintained Inequality:Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects.. American Journal of Sociology, 106 (6) : 1642-1690. DOI:10.1086/321300 |

| [] | Mastekaasa, Arne. 2011. Social Origins and Labour Market Success-Stability and Change over Norwegian Birth Cohorts 1950-1969.. European Sociological Review, 27 (1) : 1-15. DOI:10.1093/esr/jcp050 |

| [] | NCES. 2012. "Improving the Measurement of Socioeconomic Status for the National Assessment of Educational Progress:A Theoretical Foundation. Washington, DC: National Center for Education Statistics . |

| [] | OECD. 2014. "Education at a Glance 2014:OECD Indicators. OECD Publishing . |

| [] | Paterson, Lindsay and Cristina Iannelli, Cristina Iannelli. 2007. Social Class and Educational Attainment:A Comparative Study of England, Wales, and Scotland.. Sociology of Education, 70 (4) : 330-358. |

| [] | Pfeffer, Fabian T., Florian R. Hertel. 2015. How Has Educational Expansion Shaped Social Mobility Trends in the United States?. Social Forces, 94 (1) : 143-180. DOI:10.1093/sf/sov045 |

| [] | Raftery, Adrian E., Michael Hout. 1993. Maximally Maintained Inequality:Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921-75.. Sociology of Education, 66 (1) : 41-62. DOI:10.2307/2112784 |

| [] | Rauscher, Emily. 2012. Social Returns to Education:Exploiting U.S. Compulsory Schooling Laws 1850-1930. New York: New York University . |

| [] | Spence, Michael. 1973. Job Market Signaling.. Quarterly Journal of Economics, 87 (3) : 355-374. DOI:10.2307/1882010 |

| [] | Sturgis, Patrick, Franz Buscha. 2015. Increasing Inter-Generational Social Mobility:Is Educational Expansion the Answer?. British Journal of Sociology, 66 (3) : 512-33. DOI:10.1111/bjos.2015.66.issue-3 |

| [] | Tolsma, Jochem, Maarten H.J., Wolbers. 2014. Social Origin and Occupational Success at Labour Market Entry in the Netherlands:1931-80.. Acta Sociologica, 57 (3) : 253-269. DOI:10.1177/0001699314533807 |

| [] | Torche, Florencia. 2011. Is a College Degree Still the Great Equalizer? Intergenerational Mobility Across Schooling in the United States.. American Journal of Sociology, 117 (3) : 763-807. DOI:10.1086/661904 |

| [] | Trow, Martin. 1973. Problems in the Transition for Elite to Mass Higher Education.. Carnegie Commission on Higher Education, Berkeley, CA . |

| [] | Van de Werfhorst, Herman H. G. 2002. A Detailed Examination of the Role of Education in Intergenerational Social-Class Mobility.. Social Science Information, 41 (3) : 407-438. DOI:10.1177/0539018402041003004 |

| [] | Vermunt, Jeroen K. 1997. "LEM 1.0:A General Program for the Analysis of Categorical Data." Tiburg University. https://www.researchgate.net/publication/228391002. |

| [] | Warren, John Robert, Jennifer T. Sheridan, Robert M. Hauser. 2002. Occupational Stratification Across the Life Course:Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study.. American Sociological Review, 67 (3) : 432-455. DOI:10.2307/3088965 |

| [] | Xie Yu. 1992. The Log-Multiplicative Layer Effect Model for Comparing Mobility Tables.. American Sociological Review, 57 (3) : 380-395. DOI:10.2307/2096242 |

| [] | Zhong Hai. 2013. Does Education Expansion Increase Intergenerational Mobility?. Economica, 80 (320) : 760-773. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36