身体是人类生命存在的基本形式,身体健康是人类生活中的基本诉求和终极目标。随着社会的发展和民众生活水平的提高,身体健康越来越受到社会大众的关注和重视。同时,在学术领域,身体也越来越在理论和经验研究中显现其重要性(布迪厄,1998;福柯,1999;郑震,2003;冯珠娣、汪民安,2004;王瑞鸿,2005;文军,2008)。身体看似是一个物理和生物的概念,却饱含社会意涵。身体处于社会和群体之中,存在形态和发展趋势受到社会结构和分层状况的影响。近年来,健康的社会不平等问题越来越受到学者的关注。

社会阶层研究在社会学中由来已久,马克思、韦伯和布迪厄等社会学大师都做过非常经典的相关研究。马克思将经济资本作为社会阶级区分的关键因素;韦伯则认为社会资本和经济资本都是影响阶层区分的要素;而到了布迪厄,文化资本和符号资本又被引入阶层分析,他认为文化资本导致社会等级的延续和再生产(布迪厄,1998)。现在,阶层研究依然是社会学研究中长盛不衰的主题(张宛丽、戴建中,1988;张宛丽,2000;陆学艺,2002,2003,2006,2010)。社会阶层不仅意味着财富、资源和地位的分配差异,还暗含着歧视、疼痛和疾患的不平等分配。如果说前者是显性的,后者则是隐性的过程。

社会学中关于健康问题的研究可以追溯到涂尔干的《自杀论》。涂尔干(1996)用社会团结和群体意识来解释群体中的自杀比例,他看到这两种因素对个体心理的影响及由此带来的自我伤害,但因为其社会功能论取向,并未解释自杀率的阶层差异,更未看到社会底层的相对脆弱性,所以并没有对自杀做出充分解释。一系列研究发现,社会不平等可能对身心健康带来负面影响,使社会民众中患慢性疾病的概率增大(Rodgers,1979;Spencer,2004;Van Doorslaer and Koolman,2004;Wilkinson and Pickett,2006)。在现有的关于健康不平等的系列研究基础上(王甫勤,2011,2012;周彬、齐亚强,2012;胡荣、陈斯诗,2012;胡安宁,2014),尚需回答的问题是:健康风险的不平等分配是通过何种微观机制实现的?社会是通过何种机制和过程对身体造成实质影响的?通过引入社会心理学视角,可以对现有研究中解释链条上的缺口有所修补,这具有重要的理论意义。

改善民众的身体健康状况是最大的民生福祉。近年来,中国慢性非传染性疾病患病率急剧上升(吴云涛、吴寿岭,2014)。对于具有很强社会诱因的慢性疾病,一方面促进地区经济发展和改善医疗服务质量很重要,另一方面,在既有社会条件下,通过多方面调节和干预亦可改善国民健康水平。在此意义上研究社会作用于身体健康的机制和过程具有很大的现实意义。

本研究采用2010年中国综合社会调查(CGSS2010)数据,运用线性回归模型分析中国居民身体健康的阶层分布特征及其形成的社会心理机制,以期提高中国民众身体健康水平和社会的整体福祉。

一、阶层具身化及其心理机制健康风险的不平等分配是阶层不平等在身体上的体现,之所以强调这种具身性,是因为健康不平等正是通过个体的身心过程实现的。以往研究虽缺乏对此问题的系统研究,但从各种角度涉及此问题的成果并不少见。我们沿四条线索对此类研究进行评论,即身心一体化、阶层具身化、阶层影响健康的心理机制和健康与社会交往的关系。

(一)身心一体化心理疾病和生理疾病之间有千丝万缕的联系。埃弗森-罗斯和路易斯(Everson-Rose and Lewis,2005)发现,负面情绪状态(包括抑郁、愤怒、敌意和焦虑)会增加心血管性发病率和死亡率的风险。在全球疾病负担中,约14%源于精神神经疾病,如果考虑到身体和心理疾病息息相关,则此比例要大很多。精神疾病增加生病和受伤的风险,而身体健康欠佳也增加患精神疾病的风险,二者的并发使诊断和治疗更加复杂(Horton et al.,2007)。

躯体化是心理学和医学等学科研究心理疾病和生理疾病关系的重要角度。躯体化是指在没有确定的有机病理情况下发生的生理不适症状(例如,转换症状和疑病症)和生理疾病症状的扩大化(例如,慢性病)。也就是说,躯体化是由心理因素而非生理因素导致的症状的发生或严重化。在心理问题诱发生理症状的过程中,文化发挥着中介作用。西方普遍存在的抑郁症在中国文化中更倾向于以神经衰弱的躯体化症状的形式出现(凯博文,2008)。

在现代化和理性化得以发展之前,人类社会普遍存在一种整体论的世界观,它在特定文化系统中得以维持。在这种世界观中,人们通常将所有事物的逻辑混合在一起思考,而非如现代文化体系中专业化和科学式的思考方式。例如,“他太争强好胜,给自己压力太大才会得癌症”“心里难受就哭出来吧,别落下病了”等。1在现代文化系统中,癌症的致病原因可能是基因、致癌性食物或环境。心理疾病与生理疾病的产生机理不一样,处理方式也不相同。文化不仅影响人们看待问题的方式,还从生理层面影响特定社会心理问题是否以身体症状的形式体现出来。文化规定了人们通过何种方式表述和应对遭遇的社会问题。在现代文化系统中,认为遭遇的社会挫折只会带来心理抑郁的行动者可能通过心理治疗即可解决其问题,而在传统文化系统中,心理抑郁并不是问题,所遭遇的社会挫折只有躯体化后才凸显它的重要性和严重性。在心理暗示和过度躯体关注的作用下,社会遭遇可能以躯体化的形式表现出来。例如,阿赞德人在得知自己被施以巫术之后,会如对方所诅咒的那样,静卧等候,直至真的死去(普理查德,2006)。

1. 源于笔者在华北乡村田野调查中的村民访谈。

在世界范围内,躯体化现象在较为传统的文化取向中普遍存在,包括西方社会中的贫穷乡村和教育水平低下的群体。在中国,虽然躯体化现象随着现代化的进程正在减少,但在民众中依然普遍存在。由于受到文化形塑的心理过程的影响,中国人倾向于压制自己的苦痛情感而使之以身体问题的形式出现,头痛、头晕、失眠和残障是其中常见的形式(凯博文,2008)。

(二)阶层具身化群体之间的分类并没有简单地停留在类别区分的层面,而是被人为地附加了等级和层次的意涵。这种区分不仅包括最简群体背景下的群内偏好和对他群的贬斥(Tajfel and Turner,1986),还包括由资源分配不平等导致的支配群体和从属群体之分(斯达纽斯、普拉图,2011)。当然,支配群体和从属群体只是相对的概念,只是在社会等级序列中突出特定对立群体。群体之间的等级差异也没有仅仅体现在财富、地位和声望之上,它还进入个体的身体,影响个体的心理和生理状况。我们将后者过程称为社会阶层的具身化。

心理疾病与社会结构息息相关,除遗传因素外,后天的社会地位对个体的健康状况的影响也很大。群间地位差异导致个体健康程度的不同,影响因素包括社会、文化和心理等方面。社会因素主要体现在显性的社会资源不平等分配方面。占有更多社会资源者,可以享受高质量食物、有条件和有时间休闲放松、使用健身器材和享用更高质量的医疗保健条件,这些都能降低健康风险。就文化因素来讲,有闲阶层一般具有更健康的行为方式,更注重健康生活的理念(Major et al.,2013)。而在心理因素方面,阶层对健康的影响最为微妙,它不仅包括由社会资源和社会互动带来的心理压力和抑郁,还包括由此进一步导致的生理病痛和自我伤害。而心理层面的影响过程将成为我们分析的重点。

社会不平等和由此带来的歧视影响社会底层群体的心理健康状况,抑郁是其中较为常见的后果之一。抑郁的发生具有精神生物基础,特定遗传成分使个体在受到环境影响时更容易患精神疾病(Nemeroff and Vale,2005)。神经生物学和心理学方面的因素都影响抑郁和压力恢复(Southwick et al.,2005)。与抑郁和压力恢复有关的社会心理因素包括乐观主义、认知灵活性、认知解释风格、社会支持和压力免疫等(Southwick et al.,2005)。

生理疾病和疼痛还可能直接与社会因素相关。生理、心理和社会三方面交互作用,对个体的慢性疼痛产生影响。社会排斥是令人“痛”苦的,这是因为对排斥的反应是以生理疼痛系统的一些方面为中介完成的,这种生理机制具有生物进化上的意义,只有这样才能帮助社会动物对离群威胁有所反应(Gatchel et al.,2007)。对非人类动物的研究发现,社会和身体疼痛共享同样的生理学机制(MacDonald and Leary,2005)。在语言学意义上,人们表达两种痛苦时有一致之处,如“痛苦”“心疼”“头疼”等。

已有研究发现,社会因素对生理过程和健康风险有直接作用。非裔美国人对种族主义和歧视的持续体验可能是他们与当地白人身体健康水平有很大差异的根本原因,社会情境的外在作用会导致大脑功能和生理反应的内在世界发生变化(Mays et al.,2007)。社会等级的压力差异对肾上腺皮质、心血管、生育、免疫和神经生物过程有完全不同的影响(Sapolsky,2005)。心理生理过程对社会因素的敏感性使社会阶层体现出具身化的特征。

(三)心理机制:群际伤害和习得性无助社会对心理和生理健康的影响,不仅通过社会资源、社会网络和社会支持缺失的途径,还通过或明显或隐秘的歧视、侮辱和敌对的方式达成。这种群体支配和伤害多数时候是在隐性和合作化的过程中完成的。认为本群和自我更为优等,而将他群和遥远他者客体化和物化是常见的心理过程(Haslam,2006)。这一过程不仅在群际冲突情境中发生,而且还作为一种社会认知过程存在于任意日常社会现象之中。

个体无意识中显露和表达出来的群际伤害甚至无法被实施者意识和感知,而这种在社会化中习得的行为模式与其他礼貌行为一样,在潜意识中被认为是理所当然的(Sue et al.,2007)。在等级社会中,生活中的无礼、怠慢和反感等细微反应无处不在,这构成了社会等级的微观防护墙和隐性隔阂。除人际冲突和敌意之外,这些隐性侵犯过程总在细微之处彰显。即使实施者没有意识到,却已无意识地表达出来,并对弱势群体形成心理伤害。就与职业相关的阶层分类而言,工作压力、低决策自由度、低社会支持、付出回报失衡、工作不稳定等都与一般心理失常有关,其中工作压力和付出回报失衡的影响最大(Stansfeld and Candy,2006)。由此可见,个体对工作回报期待高、付出多和实际回报少容易导致心理压抑,也即,相对剥夺感在心理疾病形成中有重要作用。

习得性无助是长期受压制和压抑的情况下产生的另一种负面心理机制,它是塞利格曼和迈尔(Seligman and Maier,1967)在动物行为研究中提出的术语,指在反复的失败和挫折影响下产生的一种放弃努力、听任摆布的悲观心理。这种心理取向降低个体对环境的适应能力,虽然它源于前期劣势环境的反复刺激,却对个体造成长期持续的负面影响。在社会生活中,个体的劣势社会地位使其仅具有较少和较低质的健康资源,这种劣势地位也使其遭受各种群际伤害,但更隐蔽的是,这种劣势造成的习得性无助心理使这种劣势的负面作用持久化。习得性无助使个体更容易形成抑郁和悲观情绪,由此对个体的身体健康造成负面影响(Hiroto and Seligman,1975;Abramson et al.,1978;Peterson et al.,1993)。社会结构中的从属群体不仅遭受支配群体的或显或隐的群际伤害,习得性无助和合法化意识形态还使其遭受自我伤害。社会支配论认为,从属群体在合法化谎言的作用下,不仅缺少本群偏好,甚至还表现出他群偏好,这使个体表现出合作化的自我伤害倾向(Corrigan et al.,2013)。

(四)社会交往与健康社会交往作用于身心健康的方式至少有两种。在宏观角度,社会交往作为社会资本和社会支持的象征可能是健康不平等再生产的工具,但在微观角度,与社会交往相伴随的情感支持为抵御和化解阶层带来的心理伤害提供可能。在心理方面,个体的情感支持对一般精神失常有抑制作用(De Silva et al.,2005);在生理方面,社会支持与心血管、神经内分泌和免疫功能的变化有关。在与疾病有关的系统中,社会支持与更正面的生物反应方面有关(Everson-Rose and Lewis,2005;Uchino,2006)。群际伤害是社会作用于身体的重要心理机制,而社会交往则对此过程具有干预作用。群际接触是减少群际伤害的主要策略(Rüsch et al.,2005),但社会网络闭合过程则成为此类策略的障碍。

社会接触和人际交流是保持心理健康的重要条件。人际互动和交流促进相互理解、信任、合意、忠诚、社会支持和自我效能(Street et al.,2009),这些都有益于心理健康。隔离和缺少社会接触都强烈地降低主观幸福感(Dolan et al.,2008)。社会关系不足,以及相关情感、认知和行为因素都对心理健康有负面影响(Heinrich and Gullone,2006)。在人际交流过程中的相互肯定带给个体的事物判断正确感也对减少抑郁有积极作用(Hatcher and Stubbersfield,2013)。在临床干预中,通过这种心理方面的调节可以达到治愈的效果,一旦患者恢复日常现实生活,肯定和认可的缺失依然可能会再次导致心理失常。心理因素并非根本,作用的根源依然在于“系铃者”——社会。情感上受伤害的从属群体成员,其社会网络容易发生内卷化和闭合(王春光,2006),这进一步导致其丧失社会资源,由此形成恶性循环。

二、研究问题和假设社会阶层分化不仅在于社会经济条件和阶层意识等方面(庞树奇、仇立平,1989;张宛丽,2000;刘精明、李路路,2005;翁定军,2010;陆学艺,2002,2003,2006,2010),还涉及更深层和潜在的方面,即其对身体和心理的印刻和影响。在此意义上,阶层并不是外在于个体身体的划分,而是侵入身心(Belzen,1999;Barsalou et al.,2005;郭慧玲,2011),将身心伤害不均衡地分配到不同等级群体中。这种分配不是随机分配,而是与财富、地位和资源的分配方式相对应,疼痛和疾病更多地分配到低社会等级的群体中。

虽然将既有资源联系在一起可以看到一种可能的健康风险阶层下移现象的形成机制,但这种机制尚没有完全被证实。当前中国健康风险阶层下移现象是否显著?身体疾患的微观形成机制是怎样的?身体疼痛是否在某种程度上是心理伤害的躯体化?对此过程是否有可能的破解或缓解机制?在以往研究的基础上,本研究提出四个核心假设:

“身心一体化假设”(假设1): 心理健康程度较低的居民也倾向于身体健康程度较低,感到抑郁、情绪波动和低幸福感者更倾向于自评身体健康状况差;

“阶层具身化假设”(假设2):受教育水平和收入水平较高的居民身体的健康程度要高于那些受教育程度和收入水平较低的居民;

“心理机制假设”(假设3):遭到更多不公正对待和具有较高程度的习得性无助感的居民身体健康程度较低,引入此类变量降低或代替阶层对身体健康程度的解释力;

“社会交往假设”(假设4):在同等条件下,更多与朋友聚会和参加社交活动的居民身体健康程度较高,引入此类变量降低或代替阶层对身体健康程度的解释力,也部分冲抵心理变量对身体健康程度的解释力。

三、数据与测量本研究使用的是中国人民大学和香港科技大学联合进行的2010年中国综合社会调查(CGSS2010)数据。该调查采用多阶段分层抽样方法,调查范围涵盖中国大陆所有省级行政单位,目标群体是年满17周岁及以上的人口,总的样本量是11 783个。在整个调查中,仅有部分被访者被随机抽取回答了健康版块的问题,在去除相应信息缺失和70岁以上的被访者之后,2本研究的有效样本量为2 908个。由于这部分缺失值近似随机缺失,不需要进一步处理,因此可以直接把这部分样本去掉。

2. 本研究仅考察70岁及以下的群体。70岁以上的老年人的健康影响因素比较多,被访者倾向于是被筛选下来的健壮者,因而70岁以上的老年人群体与其他群体的健康影响机制可能有所不同。

在问卷的健康版块中,个体身心健康水平的多个侧面都得到测量。为了探讨阶层对身体的影响及其心理机制,本研究衡量健康水平的变量主要侧重身体方面(而非身心健康)。本研究利用调查中的五个问题来衡量身体健康水平:“您目前的身体健康状况是?”(1=很不健康;2=比较不健康;3=一般;4=比较健康;5=很健康)、“在过去的四周中,由于健康问题影响到您的工作或其他日常活动的频繁程度是?”(1=总是;2=经常;3=有时;4=很少;5=从不)、“由于健康问题,您无法完成预期的工作或日常活动的频率是?”(1=总是;2=经常;3=有时;4=很少;5=从不)、“在过去四周中,病痛在多大程度上影响您的日常工作?”(1=毫无影响;2=稍微有点影响;3=影响一般;4=有比较大的影响;5=有非常大的影响)和“在过去四周中,您是否充满活力?”(1=总是;2=经常;3=有时;4=很少;5=从不)。五个题目所测量结果具有一致性和稳定性,Cronbach’ Alpha系数是0.870,说明各题目测量了相似的内容和特质。KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验显示,各变量KMO统计量在0.816到0.916之间,总值为0.844,较为接近1,适合做因子分析。碎石图显示,组合为一个因子最为合适,两个因子则出现冗余。

因子分析可以将被调查者对这五个问题的回答有效地结合成一个因子。为了便于理解,将此因子等效转化为分布于0—100的数据,由此得到一个代表身体健康程度的连续变量,取值越接近100,表示身体越健康,反之亦然。身体健康因子的取值分布基本符合正态分布,可以作为因变量进一步进行OLS回归分析。

| 表 1: 身体健康变量描述和因子分析(N=2 908) |

本研究的处理变量是社会阶层,操作化为两个客观指标和两个主观指标。前者包括受教育年限和去年全年总收入(进行对数转换),后者包括自评个体社会等级(1=下层;2=中层;3=上层)和自评家庭经济状况在所在地档次(1=低于平均水平;2=平均水平;3=高于平均水平)。控制变量包括性别(1=男;0=女)、年龄、婚姻状况(1=已婚;0=其他)、体育锻炼(1=有;0=无)和所属区域(1=东部省份;2=中部省份;3=西部省份)。

为了考察阶层作用于身体健康的心理中介机制,本研究在建构嵌套模型时依次考察中介变量“群际伤害”“习得性无助”和“社会交往”。群际伤害是指从属群体遭受的,来自支配群体的或显性或隐性的诸如不公正对待等消极行为。这里通过被调查者对以下两个问题的回答来衡量:“考虑到您的教育背景、工作能力、资历等各方面因素,您认为自己目前的收入是否公平”(1=不公平/不太公平;0=一般/比较公平/公平)和“您是否受到过政府有关部门或工作人员的不公正对待”(1=是;0=否)。

习得性无助是指社会弱势群体由于遭受过多的挫折和不幸而形成的消极懈怠的心理倾向。这里通过被访者对两个问题的回答来测量:“我的未来毫无希望,并且我确信事情不会朝好的方向发展”(1=是;0=否)和“我觉得不可能完成我为之奋斗的目标”(1=是;0=否)。

个体在社会交往中从家人、朋友、同事等那里获得的情感支持是个体应对社会风险的重要资源。社会交往在这里操作化为“过去一年,您是否经常在空闲时间与朋友聚会”(1=每天/一周数次/一月数次/一年数次或更少;0=从不)和“在过去一年中,您是否经常在空闲时间社交”(1=经常/总是;0=从不/很少/有时)。

| 表 2: 变量描述性特征(N=2 908) |

最后,为了证明身体健康与心理状况的关联性,本研究考察四种心理健康状态的测量:“过去四周感到抑郁的频率”(1=总是;2=经常;3=有时;4=很少;5=从不)、“由于情绪问题无法完成预期工作的频率”(1=总是;2=经常;3=有时;4=很少;5=从不)、“过去四周感到心平气和的频率”(1=总是;2=经常;3=有时;4=很少;5=从不)和“总体生活幸福感”(1=很不幸福;2=比较不幸福;3=居于幸福与不幸福之间;4=比较幸福;5=完全幸福)。

四、研究发现 (一)身心一体化假设通过拟合OSL回归模型,我们可以发现身体和心理健康之间具有很高的相互关联性(见表 3)。身体健康是指形体上的欠佳状况,包括疼痛、行动不便和缺乏活力等。而心理健康则是指抑郁、情绪不稳定、心态不平和缺乏生活幸福感。一般而言,当出现这两种健康问题时,人们采取的应对策略是不一样的。当身体健康出现问题时,人们一般去医院进行药物或手术治疗,以通过物理或生物机理达到治愈;当心理健康欠佳时,人们或者忽略它不予处理,或者去看心理医生,通常通过谈话解开心结,有时也通过使用药物以达到治愈的效果。但研究结果表明,身心健康似乎更多的是相互关联而非相互独立的。

| 表 3: 身体健康与心理健康关系的OLS模型(N=2 908) |

表 3的模型1显示,诸如抑郁、情绪不稳定、心态不平和缺乏生活幸福感等心理问题可以解释47.2%的身体健康差异。如果加入基本人口学变量,模型可以解释55.8%的身体健康差异。鉴于变量测量中存在的误差、简略性和不完整性,可以推断身体健康与心理健康存在高度关联。由此,“身心一体化假设”(假设1)得到支持。

诚然,单从模型来看,并不能看出身体健康与心理健康孰先孰后、孰因孰果,但可以确定的是,心理状态并非完全决定于身体健康状况,那么二者的高度关联性就意味着由其他因素引起的心理问题可能会影响身体健康状况。为了探讨影响身体健康水平的心理过程,我们将进一步考察阶层对个体身体健康作用的心理机制。

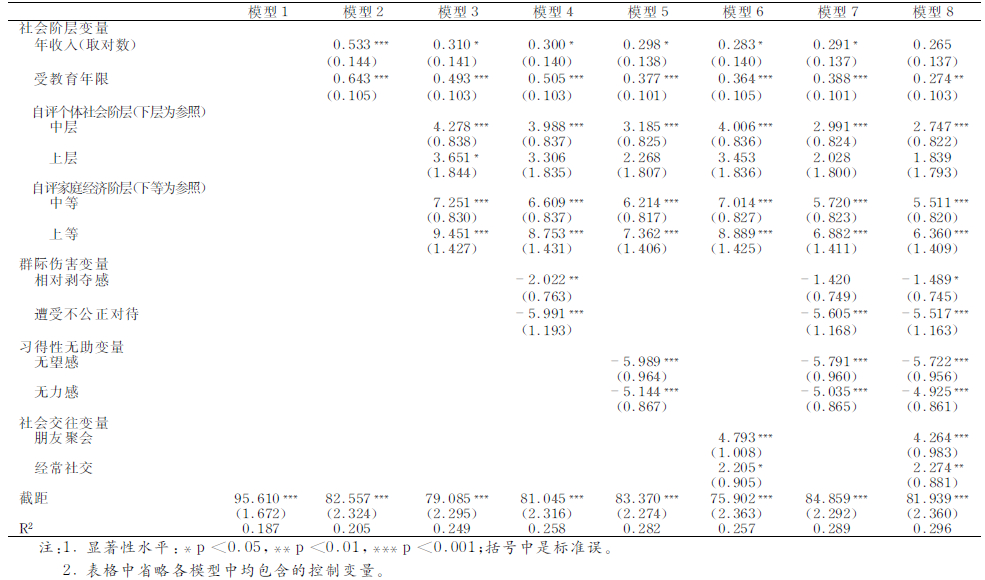

(二)阶层具身化假设为了考察阶层对身体健康的影响及其心理机制,我们拟合了包含8个模型的嵌套模型(见表 4)。模型1是基准模型,自变量仅包含控制变量(性别、年龄、婚姻状况、体育锻炼习惯和所属区域)。模型2加入阶层的客观测量(年收入和受教育年限),模型解释力有所提高。模型2表明,年收入和受教育年限对身体健康状况的影响非常显著,都呈现总体的促进效果。收入越高,身体健康状况就越好;受教育年限每增加1年,身体健康指数就增加0.643个单位。

| 表 4: 阶层对身体健康的影响及其心理机制(N=2908) |

模型3表明,社会结构变量在很大程度上通过个体心理起作用。加入自评阶层变量后,年收入的作用显著程度降低,影响系数变小,受教育年限的影响系数也相应变小。自评社会等级对身体健康的影响在某种程度上呈倒U型效果,自评社会等级为中层的居民比自评为下层的居民身体健康水平高4.278个单位;自评社会等级为上层的居民比自评为下层的居民身体健康水平高3.651个单位。自评家庭经济水平对身体健康状况有逐级促进的作用。家庭经济状况在所在地档次处于平均水平者的身体健康指数比低于平均水平者高7.251个单位;自评家庭经济状况高于所在地平均水平者的身体健康指数比低于平均水平者高9.451个单位。

就此而言,“阶层具身化假设”(假设2)仅得到部分支持。从教育、收入和自评家庭经济等级来看,总体上身体健康风险随着阶层降低而增加。但就自评个体社会等级来看,阶层对健康的影响并非单向线性,而是中间阶层居民的身体健康水平较高,社会底层和社会上层居民的身体健康水平差异不大。

(三)心理机制假设模型4和模型5分别考察群际伤害和习得性无助在阶层影响身体健康中的中介作用。我们预设,认为目前的收入相对于其教育背景、工作能力、资历等而言有失公平的被访者具有更多的相对剥夺感,受到过政府有关部门或工作人员的不公正对待者也更倾向于成为阶层间攻击、侮辱和伤害的被害者,即受到更多的群际伤害。模型4表明,群际伤害对身体健康有显著的负面影响。相对剥夺感较强者的身体健康水平比对应者低2.022个单位;曾遭受特权阶层的不公正对待者的身体健康水平比对应者低5.991个单位。比较模型3和模型4可以发现,加入群际伤害变量后,自评个体社会阶层和自评家庭经济阶层的作用系数变小,这说明群际伤害在自评阶层地位对身体健康的作用中起中介作用。

模型5表明,习得性无助对身体健康有较大的负面作用。对未来不抱希望者比抱有希望者的健康水平低5.989个单位;对奋斗目标悲观放弃者比其相反者的身体健康水平低5.144个单位。与模型3相比,无望感和无力感两个变量的加入使教育、收入、自评个体社会阶层、自评家庭经济阶层的作用系数绝对值均有所下降,这说明阶层对健康的影响在某种程度上通过习得性无助心理发生作用。这与胡安宁(2014)关于教育对健康的影响的研究结果一致。

比较模型4、模型5和模型7可以发现,相对剥夺感对个体身体健康的伤害几乎完全可以被无望感和无力感解释,遭受不公正对待对身体健康的影响也部分被习得性无助感解释。这说明,社会阶层在某种程度上经由群际伤害对个体产生影响,而这种群际伤害又在一定程度上转化为纯粹心理层面的习得性无助感,从而对个体身体健康形成长期伤害。

由此可知,“心理机制假设”(假设3)得到支持,即受到更多群际伤害和具有较高程度习得性无助感的居民身体健康程度更低,群际伤害和习得性无助感是阶层对身体健康影响中的中介变量。

(四)社会交往假设社会交往之于个体的身体健康有两层意义,一是它体现了宏观上的社会资本和社会支持,在此意义上,它可能构成阶层影响身体健康的路径;二是它可能作用于个体的心理机制,即作为微观层面的情感支持干预和抵制阶层具身化的心理过程。模型6表明,社会交往对身体健康有益,参加朋友聚会者比从不参加者的身体健康水平高4.793个单位,经常社交者比较少社交者的身体健康水平高2.205个单位。与模型3相比,社会交往变量的加入使教育、收入、自评个体社会阶层、自评家庭经济阶层对身体健康的影响系数绝对值均有减小,这说明社会交往也是阶层作用于身体健康水平的中介变量,即健康再生产的路径。同时,比较模型7和模型8可以发现,社会交往所带来的情感支持对经济上的相对剥夺感造成的健康伤害没有化解作用,但对于遭受不公正对待、无望感和无力感所造成的健康伤害有缓解作用。

比较模型8和模型3可以发现,在加入群际伤害、习得性无助、社会交往等中介变量后,年收入、受教育年限、自评个体社会阶层、自评家庭经济阶层的显著程度降低,回归系数绝对值变小,这说明阶层对身体健康的影响在很大程度上是通过心理过程实现的。由此,“社会交往假设”(假设4)和“心理机制假设”(假设5)得到支持。

五、结论与讨论健康问题不仅仅是特定个体的问题,也是一种社会问题。在十八大报告中,民生问题和社会公平得到强调和关注,而健康平等是其中的一个至关重要的问题。健康问题的阶层分布也反映了健康资源的不平等分布。通过对社会健康系统进行干预,将有益于社会整体健康水平的提高。降低最关乎个体生命的健康不平等,有利于提高社会和谐程度,促进社会整体的福祉。

关于健康不平等的研究,现在的主要理论有“社会因果论”和“健康选择论”(Warren,2009;王甫勤,2011:79)。“社会因果论”认为,阶层差异导致人们的生活环境,以及接受健康服务、获得社会支持和暴露于健康风险的机会不同,因而社会上层群体的人的健康状况要比社会下层群体的人更好(Dahl,1996)。“健康选择论”认为,这种阶层差异源于健康的人更容易向上流动,不健康的人容易向下流动(West,1991)。在王甫勤(2011)对中国民众健康的研究中,“社会因果论”的解释力要明显强于“健康选择论”。虽然有些研究显示,健康不平等是社会经济地位不平等的再生产(Elstad and Krokstad,2003),但社会经济地位与健康水平之间是否存在明确的关系仍存在争论(Dahl,1996;王甫勤,2011:98)。在既有研究中,对阶层影响健康的路径的研究主要是从宏观方面进行考察,而对阶层如何介入个体身体的微观机制和过程尚缺乏研究。同时,以往研究对身体健康和心理健康的区分也较为缺乏,本研究在自评健康的基础上加入日常活动、正常工作、病痛程度和肢体活力等方面测量,更加强调身体的视角。3本研究提出和回答了一些以往较少得到探讨的问题:阶层如何对身体发生作用,这种作用在何种程度上是通过心理过程得以形成,其中的心理机制又是如何,这种心理机制可有化解和干预的可能?通过分析“中国综合社会调查数据”(2010)探讨阶层对身体的影响及其心理机制,本文有以下三方面的发现:

3. 虽然这几项也都是自评的,但相较于仅仅评价总体健康状况更为侧重身体层面的衡量,这些测量在某种程度上具有客观基础。

第一,总体而言,身体健康风险沿着社会阶层向下移动。用来衡量社会阶层的收入和受教育年限对身体健康的影响是单向促进的,但就自评个体社会阶层来讲,中间阶层的身体健康状况最佳,自评为社会上层和底层的民众身体健康状况较差。虽然社会地位高的人能够获得更多的社会资源、经济资源和心理资源,生活方式也更为健康(Ross and Wu,1995),但他们也常处于较多的紧张和压力之中,这也使他们面临更大的健康风险(王甫勤,2011:98)。通过了解其中的社会心理机制,才更容易理解身体健康风险的阶层分配状况。

第二,阶层对身体的影响在很大程度上是通过心理机制实现的。首先,与客观社会等级相比,自评社会经济等级对个体健康有更大的作用,甚至后者可以代替前者的解释。其次,身体健康状况与心理健康状况高度相关。虽然二者可能互为因果,但二者的强相关性让我们不可完全否定从心理到身体的作用过程。已有研究表明,负面情绪和心理压力容易导致身体内部紧张,使生理及免疫系统下降,从而形成身体疾患(Brotheridge and Grandey,2002;黄敏儿等,2010)。最后,阶层对身体的影响在某种程度上通过群际伤害和习得性无助感得以形成。这与胡荣和陈斯诗(2012)的发现一致,个体面临的被剥夺和不公平等待遇会对他们的身心健康产生较大的消极影响。4

4. 与胡荣和陈斯诗(2012)的研究不同,本研究试图证明身体健康与阶层的关系,并探讨遭受被排斥、不公正待遇在这种作用过程中的中介作用。

第三,社会交往既是阶层健康不平等再生产的路径,也是从个体层面化解和抵制阶层具身化的心理过程的方式。社会交往既与宏观层面的社会资本和社会支持相关联,也与人际层面的情感支持相联系。人际情感支持对个体身体健康有积极作用。在控制其他变量的情况下,与朋友保持密切来往和参与社交活动对身体健康有显著的积极影响,这也与以往研究的发现一致(House et al.,1988;Kawachi and Kennedy,1999;周彬、齐亚强,2012:杨晶晶等,2013)。对于缺乏社会经济资源的群体而言,通过增加与家人、亲戚和朋友的联络和交流来改善健康状况是相对容易采用的路径。

本研究的学术贡献在于将社会学和心理学的理智资源相结合,增加两学科对身体健康现象的共同解释力。本研究不仅关注宏观的社会分层状况,也探讨其中可能的社会心理机制。突破单学科背景的研究,将无疑为社会问题的解释和解决提供更多不同的视野和可能性。

本研究仍存在一些局限和不足。第一,本研究所用数据是截面数据而非历时数据,在因果机制和孰先孰后的问题上难以清晰分辨。例如,习得性无助感和社会交往与身体健康之间可能存在互为因果的关系,身体状况差者可能会对前途感到悲观和无助,身体状况的恶化也可能迫使个体减少社交活动。其中的因果关系还需要历时性数据和相关研究进一步厘清。第二,在心理机制相关变量的操作化上还有改进的空间,研究所使用的数据的设计并非对应本研究的研究意图,缺乏对心理机制相关变量的更充分、更有针对性的测量。例如,关于跨阶层的群际攻击、歧视、污名、无视和怠慢等尚缺乏相应的操作化。在本研究中,社会心理机制并没有完全解释阶层(特别是自评阶层)对个体身体健康水平的影响,这既可能是社会心理机制的操作化变量的测量尚不充分,5也可能是对阶层影响个体身体健康的社会心理机制认识尚不完整。第三,身体是本研究的关注重心,但并没有使用客观的生理测量指标来做衡量。数据分析显示身体健康与心理健康高度相关可能与身体健康的测量都是基于被访者的自评有关。在进一步的研究中采用更完善的身体状况测量指标将有益于更好地呈现社会对身体的塑造过程。

5. 相关变量都只采用二分类的取值形式,难以大幅度解释因变量的方差。

| [1] |

布迪厄.1998.实践与反思:反思社会学导引[M]. 李猛、李康,译. 北京:中央编译出版社.( 2) 2)

|

| [2] |

冯珠娣、汪民安.2004.日常生活、身体、政治[J]. 社会学研究(1):107-113.( 1) 1)

|

| [3] |

福柯.1999.规训与惩罚[M]. 刘北成,等,译. 北京:生活·读书·新知三联书店.( 1) 1)

|

| [4] |

郭慧玲.2011.众神相争的诅咒:宗教对话的核心边缘模式[J]. 世界宗教研究(4):5-13.( 1) 1)

|

| [5] |

胡安宁.2014.教育能否让我们更健康——基于2010年中国综合社会调查的城乡比较分析[J]. 中国社会科学(5):116-130.( 2) 2)

|

| [6] |

胡荣、陈斯诗.2012.影响农民工精神健康的社会因素分析[J]. 社会32(6):135-157.( 2) 2)

|

| [7] |

黄敏儿、吴钟琦、唐淦琦.2010.服务行业员工的人格特质、情绪劳动策略与心理健康的关系[J]. 心理学报(12):1175-1189.( 1) 1)

|

| [8] |

凯博文.2008.苦痛和疾病的社会根源——现代中国的抑郁、精神衰弱和病痛[M]. 郭金华,译.上海三联书店.( 2) 2)

|

| [9] |

刘精明、李路路.2005.阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究[J]. 社会学研究(3):52-81.( 1) 1)

|

| [10] |

陆学艺.2002.当代中国社会十大阶层分析[J]. 学习与实践(3): 55-63.( 2) 2)

|

| [11] |

陆学艺.2003.当代中国社会阶层的分化与流动[J]. 江苏社会科学(4):1-9.( 2) 2)

|

| [12] |

陆学艺.2006.中国社会结构的变化及发展趋势[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版) (5):28-35.( 2) 2)

|

| [13] |

陆学艺.2010.中国社会阶级阶层结构变迁60年[J]. 北京工业大学学报(社会科学版) (3): 1-12.( 2) 2)

|

| [14] |

庞树奇、仇立平.1989.我国社会现阶段阶级阶层结构研究初探[J]. 社会学研究(3): 63-75.( 1) 1)

|

| [15] |

普理查德.2006.阿赞德人的巫术、神谕和魔法[M]. 覃俐俐,译. 北京:商务印书馆.( 1) 1)

|

| [16] |

斯达纽斯、普拉图.2011.社会支配论[M]. 刘爽、罗涛,译. 北京:中国人民大学出版社.( 1) 1)

|

| [17] |

涂尔干.1996.自杀论[M]. 冯韵文,译. 北京:商务印书馆.( 1) 1)

|

| [18] |

王春光.2006.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J]. 社会学研究(5):107-122.( 1) 1)

|

| [19] |

王甫勤.2011.社会流动有助于降低健康不平等吗? [J]. 社会学研究(2):78-101.( 5) 5)

|

| [20] |

王甫勤.2012.社会经济地位、生活方式与健康不平等[J]. 社会32(2):125-143.( 1) 1)

|

| [21] |

王瑞鸿.2005.身体社会学——当代社会学的理论转向[J]. 华东理工大学学报(社会科学版) (4):1-7.( 1) 1)

|

| [22] |

文军.2008.身体意识的觉醒:西方身体社会学理论的发展及其反思[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版)(6):73-81.( 1) 1)

|

| [23] |

翁定军.2010.阶级或阶层意识中的心理因素:公平感和态度倾向[J]. 社会学研究(1):85-110.( 1) 1)

|

| [24] |

吴云涛、吴寿岭.2014.我国慢性非传染性疾病防疫控制的现状、原因与对策[J].中华高血压杂志(10):912-913.( 1) 1)

|

| [25] |

杨晶晶、Ariela Lowenstein、Todd Jackson、郑涌.2013.代际团结潜在类别与关系质量对自陈健康及幸福感的影响(英文)[J].心理学报(7):811-824.( 1) 1)

|

| [26] |

张宛丽.2000.中国社会阶级阶层研究二十年[J].社会学研究(1):24-39.( 2) 2)

|

| [27] |

张宛丽、戴建中.1988.我国现阶段阶级阶层结构研讨会综述[J].社会学研究(4):141-142.( 1) 1)

|

| [28] |

郑震.2003.论身体[J]. 社会学研究(3):52-59.( 1) 1)

|

| [29] |

周彬、齐亚强.2012.收入不平等与个体健康——基于2005年中国综合社会调查的实证分析[J].社会32(5): 130-150.( 2) 2)

|

| [30] |

Abramson,Lyn Y.,Martin E. Seligman,and John D. Teasdale.1978.“Learned Helplessness in Humans:Critique and Reformulation.”Journal of Abnormal Psychology 87(1): 49-74.( 1) 1)

|

| [31] |

Barsalou,Lawrence W.,Aron K. Barbey,W. Kyle Simmons,and Ava Santos.2005.“Embodiment in Religious Knowledge.”Journal of Cognition and Culture 5(1):14-57.( 1) 1)

|

| [32] |

Belzen,Jacob A. 1999.“Religion as Embodiment:Cultural-Psychological Concepts and Methods in the Study of Conversion among‘Bevindelijken’.”Journal for the Scientific Study of Religion 38(2):236-253.( 1) 1)

|

| [33] |

Brotheridge,Céleste M. and Alicia A. Grandey.2002.“Emotional Labor and Burnout:Comparing Two Perspectives of ‘People Work’.”Journal of Vocational Behavior 60(1):17-39.( 1) 1)

|

| [34] |

Corrigan,Patrick W.,Kristin A. Kosyluk,and Nicolas Rusch.2013.“Reducing Self-Stigma by Coming out Proud.”American Journal of Public Health 103(5):794-800.( 1) 1)

|

| [35] |

Dahl,Espen.1996.“Social Mobility and Health:Cause or Effect?”British Medical Journal 313(7055):435-436.( 2) 2)

|

| [36] |

De Silva,Mary J.,Kwame McKenzie,Trudy Harpham,and Sharon R. A. Huttly. 2005.“Social Capital and Mental Illness:A Systematic Review.Journal of Epidemiology and Community Health 59(8):619-627.( 1) 1)

|

| [37] |

Dolan,Paul,Tessa Peasgood,and Mathew White.2008.“Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated with Subjective Well-Being.”Journal of Economic Psychology 29(1):94-122.( 1) 1)

|

| [38] |

Elstad,Jon Ivar and Steinar Krokstad.2003.“Social Causation,Health-Selective Mobility,and the Reproduction of Socioeconomic Health Inequalities over Time:Panel Study of Adult Men.”Social Science & Medicine57(8):1475-1489.( 1) 1)

|

| [39] |

Everson-Rose,Susan A.and Tené T. Lewis.2005.“Psychosocial Factors and Cardiovascular Diseases.”Annual Review of Public Health (26):469-500.( 2) 2)

|

| [40] |

Gatchel,Robert J.,Yuanbo Peng,Madelon L. Peters,Perry N. Fuchs,and Dennis C. Turk.2007.“The Biopsychosocial Approach to Chronic Pain:Scientific Advances and Future Directions.”Psychological Bulletin 133(4):581-624.( 1) 1)

|

| [41] |

Haslam,Nick.2006.“Dehumanization:An Integrative Review.”Personality and Social Psychology Review 10(3):252-264.( 1) 1)

|

| [42] |

Hatcher,Simon and Olivia Stubbersfield.2013.“Sense of Belonging and Suicide:A Systematic Review.”Canadian Journal of Psychiatry-Revue Canadienne De Psychiatrie 58(7):432-436.( 1) 1)

|

| [43] |

Heinrich,Liesl M. and Eleonora Gullone.2006.“The Clinical Significance of Loneliness:A Literature Review.”Clinical Psychology Review 26:695-718.( 1) 1)

|

| [44] |

Hiroto,Donald S. and Martin E. Seligman.1975.“Generality of Learned Helplessness in Man.”Journal of Personality and Social Psychology 31(2):311-327.( 1) 1)

|

| [45] |

Horton,Richard,Martin Prince,Vikram Patel,Saxena Shekhar,Maj Mario,Joanna Maselko,Michael R. Phillips,and Atif Rahman.2007.“Global Mental Health 1-No Health without Mental Health.”Lancet (370):859-877.( 1) 1)

|

| [46] |

House,James S.,Karl R. Landis,and Debra Umberson.1988.“Social Relationshipsand Health.”Science 241:540-545.( 1) 1)

|

| [47] |

Kawachi,Ichiro and Bruce P. Kennedy.1999.“Income Inequality and Health:Pathways and Mechanisms.”Health Services Research 34(1):215-227.( 1) 1)

|

| [48] |

MacDonald,Geoff and Mark R. Leary.2005.“Why Does Social Exclusion Hurt? The Relationship between Social and Physical Pain.”Psychological Bulletin 131(2):202-223.( 1) 1)

|

| [49] |

Major,Brenda,Wendy Berry Mendes,and John F. Dovidio.2013.“Intergroup Relations and Health Disparities:A Social Psychological Perspective.”Health Psychology 32(5):514-524.( 1) 1)

|

| [50] |

Mays,Vickie M.,Susan D. Cochran,and Namdi W. Barnes.2007.“Race,Race-Based Discrimination,and Health Outcomes among African Americans,Annual Review of Psychology.”Annual Review of Psychology (58):201-225.( 1) 1)

|

| [51] |

Nemeroff,Charles B.and Wylie W. Vale.2005.“The Neurobiology of Depression:Inroads to Treatment and New Drug Discovery.”Journal of Clinical Psychiatry 66(7):5-13.( 1) 1)

|

| [52] |

Peterson,Christopher,Steven Maier,and Martin E. P. Seligman.1993.Learned Helplessness:A Theory for the Age of Personal Control. New York:Oxford University Press.( 1) 1)

|

| [53] |

Rodgers,G. B.1979.“Income and Inequality as Determinants of Mortallty-International Cross-Section Analysis.”Population Studies:A Journal of Demography 33(2):343-351.( 1) 1)

|

| [54] |

Ross,Catherine E. and Chia-Ling Wu.1995.“The Linksbetween Education and Health.”American Sociological Review 60(5):719-745.( 1) 1)

|

| [55] |

Sapolsky,Robert M.2005.“The Influence of Social Hierarchy on Primate Health.”Science 308(5722):648-652.( 1) 1)

|

| [56] |

Seligman,Martin E.and Steven F. Maier.1967.“Failure to Escape Traumatic Shock.”Journal of Experimental Psychology 74(1):1-9.( 1) 1)

|

| [57] |

Southwick,Steven M.,Meena Vythilingam,and Dennis S. Charney.2005.“The Psychobiology of Depression and Resilience to Stress:Implications for Prevention and Treatment.”Annual Review of Clinical Psychology (1):255-291.( 1) 1)

|

| [58] |

Spencer,N.2004.“The Effect of Income Inequality and Macro-Level Social Policy on Infant Mortality and Low Birthweight in Developed Countries:A Preliminary Systematic Review.”Child Care Health and Development 30(6):699-709.( 1) 1)

|

| [59] |

Stansfeld,Stephen and Bridget Candy.2006.“Psychosocial Work Environment and Mental Health: A Meta-Analytic Review.”Scandinavian Journal of Work Environment & Health 32(6):443-462.( 1) 1)

|

| [60] |

Street Jr.,Richard L.,Gregory Makoul,Neeraj K. Arora,and Ronald M. Epstein.2009.“How Does Communication Heal? Pathways Linking Clinician-Patient Communication to Health Outcomes.”Patient Education and Counseling 74(3):295-301.( 1) 1)

|

| [61] |

Sue,Derald Wing,Christina M. Capodilupo,Gina C. Torino,Jennifer M. Bucceri,Aisha M. B. Holder,Kevin L. Nadal,and Marta Esquilin. 2007.“Racial Microaggressions in Everyday Life:Implications for Clinical Practice.”American Psychologist 62(4):271-286.( 1) 1)

|

| [62] |

Tajfel,Henri and John C. Turner.1986.“The Social Identity Theory of Intergroup Behavior.”In Psychology of Intergroup Relations (2nd ed.),edtied by S. Worcheland W. G. Austin.”Chicago,Nelson-Hall:7-24.( 1) 1)

|

| [63] |

Uchino,Bert N.2006.“Social Support and Health:A Review of Physiological Processes Potentially Underlying Links to Disease Outcomes.”Journal of Behavioral Medicine 29(4):377-387.( 1) 1)

|

| [64] |

Van Doorslaer,Eddy and Xander Koolman.2004.“Explaining the Differences in Income-Related Health Inequalities across European Countries.”Health Economics (13):609-628.( 1) 1)

|

| [65] |

Warren,John Robert.2009.“Socioeconomic Status and Health across the Life Course:A Test of the Social Causation and Health Selection Hypotheses.”Social Forces 87(4):2125-2153.( 1) 1)

|

| [66] |

West,Patrick.1991.“Rethinkingthe Health Selection Explanationfor Health Inequalities.”Social Science & Medicine 32(4):373-384.( 1) 1)

|

| [67] |

Wilkinson,Richard G. and Kate E. Pickett.2006.“Income Inequality and Population Health:A Review and Explanation of the Evidence.”Social Science & Medicine 62(7):1768-1784.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36