自从住房市场化改革以来,住房的经济功能重新被认识和重视,房地产业因为被看做新的经济增长点和“国民经济的支柱产业”而得到政府扶持。1在住房供应体系中,福利性住房和经济适用房逐渐退出,大多数家庭只能购买或租用商品性住房。住房市场化改革使住房的刚性需求和投资需求得到释放,国内大部分城市住房价格经历了长达十多年的上涨。住房价格上涨激发了人们对房价继续上涨的预期,对居民购房行为产生重大影响,居民也将拥有多套住房作为家庭财富投资和生命周期组合投资的一部分(易成栋、黄有琴,2011)。广州市2010年千户问卷调查的结果显示,拥有一套住房和多套住房家庭的年均住房增值收益是相应家庭人均年收入的2.934倍和2.079倍(魏万青,2014)。此外,由于户籍制度的限制,只有拥有城市住房的人才能真正落户,户籍制度所附带的各种福利(如教育、医疗等)才能真正落到实处。有学者认为,房价上涨、原有户籍制度的持续和物业税缺失等因素促使中国居民购买二套房(Huang and Yi, 2011)。城市居民二套房拥有率在房改售房结束后迅速上升,国家统计局数据显示,2002年城市家庭拥有两套以上住房的比例约为6.6%,到2007年上升到15%(Huang and Yi, 2011)。为了限制二套房拥有率增长过快,政府采取了提高首付比例和按揭贷款利率等调控手段,但收效甚微。同时,截至2010年底,中国城镇仍有2 000多万户住房贫困家庭,其中1 000多万户居住在棚户区。2因此,研究二套房获得对深化住房制度改革和解决低收入家庭住房问题有重要意义。

国内学者对二套房的关注较少(Huang and Yi, 2011),主要有地理学对二套房空间关系和空间分布的研究(朱晨,2006;徐文雄、保继刚,2006;易成栋、黄有琴,2011)和社会学对市场转型期的二套房获得的研究(蔡禾、黄建宏,2013;黄建宏,2014)。在住房获得研究方面,社会学主要基于市场转型理论,将住房获得的影响因素归结为国家、工作单位和家庭之间的体制因素(Huang and Clark, 2002)、单位在住房再分配体制内的地位和能力(边燕杰等,1996;Logan, et al., 1999;刘祖云、胡蓉,2010)、个体的职称等级、行政级别和工龄(Logan, et al., 1999,2010;塞勒尼,2010:75-76)、家庭经济能力和父母支持(李斌,2004;朱迪,2012;王宁、陈胜,2013),以及家庭成员在体制内市场及体制外市场获得资源的机会等(蔡禾、黄建宏,2013)。已有研究主要关注市场转型过程中的宏观影响机制,是从制度或分配机制角度研究住房获得(吴开泽、陈琳,2014)。正如持续多年的关于市场转型的讨论忽视了世代效应和时期效应的影响(梁玉成,2007),已有研究也未能将住房制度变迁与个体生命历程事件、职业变动和财富累积纳入生命历程框架,从而忽视了住房获得的世代效应和时期效应。西方学者的研究表明,经济因素、社会因素和生命历程事件都会影响住房获得(Clark, et al., 1994),因此,需要找到一种结合多因素分析的研究方法,而生命历程理论使这种努力成为可能(Clark, et al., 1997)。

生命历程(Life Course)是指一种由社会界定并按年龄分级的事件和角色模式,该模式受文化和社会结构历史性变迁的影响(埃尔德,2002:421)。生命历程理论作为跨学科的研究,能从宏观的社会机制到微观的个体经验进行多层次分析,并利用定量和定性的复合方法进行探讨。生命历程范式包括四个基本原则:“时与空”、相互依存的生命、生命的时机和个体能动性(Elder, et al., 2003:3-19)。生命历程范式的核心观念在于:“社会机制与个体特质的交互影响所形塑的累积性作用力,将不同个体带往不同的生命轨迹”(吕朝贤,2006)。它不仅在个体生命轨迹上建立横向维度的衔接,还在微观行动者与宏观社会结构之间搭建纵向维度的理论桥梁(徐静、徐永德,2009)。因此,有学者认为,市场转型研究的发展应该多关注和收集生命历程变迁的数据(陈那波,2006)。

生命历程理论的创新性和生命力集中体现在时间观上,它试图通过“恰当时间”原则建立一种将社会需要与个体生命历程轨迹结合的视角(包蕾萍,2005)。因此,生命历程重视社会事件时间维度的考察,认为剧烈制度变迁对处于不同生命阶段个体的影响各异,社会变迁产生的新机会的获得在很多方面被个体在生命中的位置所调节(周雪光,2014)。世代是生命历程理论的重要视角,反映了社会变革的本质,并代表形成经验的影响(Ryder,1965)。由于相邻世代在急剧变迁中的差异最大,说明是社会变迁这一历史车轮导致世代差异(埃尔德,2002:443)。因此,只有通过对相邻世代的分析,才有可能找到历史变化与生命历程的联结(包蕾萍,2005)。

对于生命历程理论,社会学需要解释生命早期条件和后期结果之间的运作机制,优势累积被认为是生命历程的作用机制(Mayer,2009;周雪光,2014)。累积是指人生经历的成长性累积动态过程,以及个体早期生命阶段的积累性后果,反映了社会结构与个体能动性相互作用的动态过程,社会变迁对累积过程具有决定性影响(胡薇,2009)。优势累积是一个普遍的不平等机制,它说明生命历程中一个有利的相对位置将成为进一步获得收益的资源。优势累积理论的精髓是早期不平等随时间推移而扩大,从而在一定意义上导致生命历程的轨迹差异(O’R and ,2002)。在作用机制上,优势累积通过提高进入优势机会的概率实现,劣势累积则往往带有路径依赖的含义(O’R and ,2002)。如果结果变量的增长因某种地位因素而发生改变,那这些地位不平等的增长就将在生命历程的多个阶段持续存在,其结果是不平等随时间的推移而增长(DiPrete and Eirich, 2006)。

本文根据2010年广州千户问卷调查的数据,从生命历程理论视角将制度变迁和个体生命联系起来,揭示住房市场化背景下宏观的社会制度与微观的个体能动性对二套房获得的影响,从而深化对住房分层的研究。

二、理论命题和研究假设 (一)世代机遇与二套房获得城市住房市场化改革作为整体市场经济改革的一部分,采用渐进性方法在福利住房体系中引入市场机制(Wang and Murie, 1996),在改革中采取“老人老办法、新人新制度”的措施,对1998年7月前入职的职工实行住房实物分配,对此后入职的职工实行住房货币化分配。由于各个世代所经历的房改阶段不同,或者在房改售房结束时所处的职业发展阶段不同,所以获得二套房的机遇也存在差异。此外,住房市场化改革启动后,城市住房价格持续上涨,影响了不同世代进入市场购房的难易程度。在房改结束时处于职业衰退期的世代尽管能获得房改售房,或在价格较低时从市场购买首套住房,但限于当时的工资水平和按揭贷款的年龄限制,他们在二套房获得上不具有优势。在房改结束时处于职业成长期的世代不仅可以获得房改售房,还能利用房价较低的有利时机购买第二套房。对于在房改结束时还未进入职场的人来说,除家庭支持购买首套房外,在二套房获得上没有优势。因此,笔者提出“世代机遇命题”:在住房市场化改革过程中,不同世代所处的职业发展阶段和住房市场环境不同,面临迥异的世代机遇,从而形成代际住房差异。

假设1.1:房改结束时处于职业成长期的世代在二套房获得上具有优势。

假设1.2:房改结束时处于职业衰退期的世代在二套房获得上处于劣势。

假设1.3:房改结束时尚未进入职场的世代在二套房获得上处于劣势。

(二)购房时机与二套房获得在住房市场化改革过程中,由于房改售房和房价上涨,使得住房地位群体以骤变的方式形成,住户的偶然决策导致其社会地位的突变(李强,2009)。此外,进入住房市场时房价的涨跌也会影响购房的难易程度,因而存在一个购房的最佳时机(Li and Li, 2006)。以广州为例(见表 1),自20世纪80年代初实行市场化改革以来,住房价格呈波浪形增长,住房均价从1988年的882.08元/m2上升到1998年的5 122.04元/m2,到1999年下降为3 946元/m2。2003年房地产业被政府确立为支柱性产业后,住房均价迅速上升,个别年份房价增长率超过30%,到2010年房价上涨到10 615.09元/m2。与房价的快速增长相比,2003年后居民工资增长则相对缓慢。从房改前后两个时期的房价和收入增长情况来看,房改结束后购房的困难程度更大。在房改结束前购买住房或者获得房改售房的居民,“第一桶金”效应明显,在住房市场中处于优势地位,反之,则处于劣势地位。随着房改房上市和房价上涨,优势和劣势分别累积,住房不平等进一步加大。为此,笔者提出“购房时机命题”:

| 表 1 广州市1986-2011年商品住房销售情况 |

假设2:房改结束前获得首套房的个体在二套房获得上更有优势。

(三)职业地位与二套房获得中国城市二次置业不仅是一个日益成熟的房地产市场的结果,也是政策和住房制度意料之外的后果(Huang and Yi, 2011)。由于房改政策只允许夫妻其中一方享受单位住房福利,分配标准按夫妻双方位置能力较强的一方进行认定(Zhang,1997),夫妻双方能从单位获得两套住房的可能性相对较小。居民二套房获得遵循市场竞争原则从市场购买,那些进入住房市场的居民一般都有更高的收入和更好的职业(Lee,2000)。尽管那些具有较高政治地位和在住房资源充裕单位工作的职工更有可能获得房改售房和二套房(朱亚鹏,2007a:3),但与首套房相比,再分配权力影响有限。因此,体制内外单位职工的住房差异应该不明显。

有研究表明,社会主义国家从再分配经济向市场经济的转型过程中,居民的学历和技能仍具有很强的轨迹作用,职业在转型后6—10年内仍保持高度稳定(Diewald, et al., 2006)。转型前精英中的技术专家,尤其是经济管理者和中层经理人,在总体上维持甚至改善了其地位(塞勒尼等,2010:358)。由于中国等社会主义国家在未建立起有效防止原体制内成员攫取控制权的制度时就推行私有化改革,这使国有企业和工业主管部门管理者以现代公司的执行经理身份出现,游离于计划经济的约束之外,分给自己巨额的工资、福利和股份,甚至建立自己的企业(魏昂德,2008:313)。市场转型的结果是专业精英在市场体制中得到利益的同时,管理精英在再分配体制和市场体制中继续和更多地获益(边燕杰、刘勇利,2005)。部分体制内管理精英在私有化改革的晚期通过自我选择进入市场部门,摇身一变成为享有较高收入的自雇佣者(Xie and Wu, 2005;吴晓刚,2008)。因此,市场转型的显著变化是政治精英减少,经济精英增加(塞勒尼等,2010:348)。此外,中国在市场改革中大力吸引外来投资,同时降低小规模资产经营和从事家庭企业的门槛,也培育出一大批相对富裕的企业家精英(魏昂德,2008:322)。在市场转型过程中创造的机会使原体制内的管理精英和在市场初始发展阶段培育起来的企业家精英等在住房市场中占据优势地位。与留在体制内单位的人相比,那些进入市场的经济精英对房地产市场信息和市场发展趋势有更深了解,在二套房获得上也更具优势。为此,笔者提出“精英优势命题”:市场化改革使以原体制内管理精英,以及个体和私营企业家为主的经济精英阶层得以形成,他们在二套房获得上更具有优势。

假设3.1:在二套房获得上,体制内外单位职工的差距不明显,体制外单位职工更具有优势。

假设3.2:在二套房获得上,经济精英阶层优势明显,经济管理精英比专业精英更有优势。

假设3.3:在二套房获得上,专业精英比行政管理精英更有优势。

(四)家庭禀赋与二套房获得住房市场化改革实现了住房的商品化和货币化,住房获得的明显变化是“位置能力”逐渐减弱,“市场能力”作用增强(李斌,2004)。住房获得主要凭借个人和家庭的经济能力,以及在住房市场上的融资能力(王宁、张杨波,2008)。住房实物分配结束后,单位通过发放住房补贴、缴纳住房公积金等货币福利手段继续为职工提供制度性融资支持。住房公积金按照权利与义务对等原则运作,是社会保险参加者的应享权利和利益返还(朱亚鹏,2007b),公积金的“低贷低存”原则和“低息和免税”等优惠措施使公积金成为高收入者的福利手段(陈杰,2009),更有利于高收入阶层购买两套以上的住房。因此,享受住房货币福利的居民,在住房市场上更具有竞争力。

经济学家认为,购买住房是在充满竞争的住房市场的投资决定,受收入、住房价格和财富的影响(Henderson and Ioannides, 1987;Ermisch and Salvo, 1996)。一项针对美国的研究发现,拥有高质量产权住房的家庭都是高收入阶层,收入越高、收入增长速度越快的居民,在其生命周期的早期阶段就越能达到住房梯度的顶端,部分低收入家庭则会长期停留在租赁低租金住房阶段(Clark, et al., 2003)。因此,家庭成员在体制内市场及体制外市场获得资源的机会影响居民的二套房获得(蔡禾、黄建宏,2013)。在中国,购房是家庭行为,家庭经济能力对获得二套房具有显著影响。一些购房者没有能力支付首期房款,或者不能从制度性融资渠道获得支持,这些原因使家庭社会网络提供的住房融资支持日益重要(王宁、张杨波,2008)。得到家庭支持的个体,在住房财富累积上处于更高的起点,更容易获得二套房。因此,笔者提出“家庭禀赋命题”:家庭经济能力和融资能力越强,在获得第二套住房上越有优势。

假设4.1:享受单位住房货币福利的个体在二套房获得上更有优势。

假设4.2:家庭经济能力越强的个体在二套房获得上越有优势。

假设4.3:家庭资助获得首套房的个体在二套房获得上更有优势。

(五)理性选择与二套房获得在承认私人财产所有权的社会,住房是财富积累的重要形式。3在房价上涨的影响下,居民将财富转化为住房资产,居民收入不平等也通常会转为并强化财产不平等。有研究者从经济理性角度指出,自置居所不仅是家庭消费决策,也是在住房市场的投资决策,他们因此将收入和住房价格作为主要解释变量(Henderson and Ioannides, 1987;Clark, et al., 1994)。有研究者还发现,除了收入和财富外,总体经济因素,如住房价格、住房价格上涨率、贷款利率与失业率等,也对购房行为有显著影响(Ermisch and Di Salvo,1996)。

在过去十几年里,中国的经济增长靠投资拉动,快速城市化也产生大量住房需求,房地产业得到地方政府的扶持,这使住房随时间推移而迅速增值。在经济快速扩张或繁荣时期,初始价格上涨使人们产生价格持续上涨的预期,从而吸引新的购买者,进而推动价格进一步上涨(Kindleberger, et al., 2011)。由于居民投资渠道单一,住宅物业税的缺失又降低了多套住房持有成本(Huang and Yi, 2011),购买二套房成为经济理性人优先考虑的投资选择。理性选择理论认为,个人利益是既定的,每个人都不断努力为自己所能支配的资本找到最有利的用途(斯密,1981:25-27)。理性选择理论所说的理性,就是解释个体有目的的行动与其所可能达到的结果之间联系的工具理性(李培林,2001)。在过去十多年里,政府每次调控都会引起房价上涨,这种“越调越涨”的现象使居民产生房价将进一步上涨的预期。基于住房投资能获得预期的稳定收益,居民从经济理性角度购买两套以上的住房,当房价上涨超出社会的普遍预期后,购房者会减少或停止购买两套以上的住房。笔者因此提出“理性选择命题”:

假设5.1:住房价格上涨会促进家庭购买二套房。

假设5.2:住房价格上涨对购买二套房的边际效应是递减的。

三、模型设置和样本情况描述 (一)数据来源和调查设计本研究数据来自中山大学港澳珠三角研究中心课题组2010年的“广州市城市居民住房状况调查”,也称2010年广州市千户问卷调查。问卷调查对象是具有广州户籍的居民,不包括外来常住人口。调查采用多段整群抽样方法,在抽取样本户后,通过甄别问卷确定家庭经济来源的主要提供者为问卷调查对象,入户与调查对象进行面对面的结构式访谈(刘祖云、毛小平,2012)。本次调查共回收问卷1 115份,其中有效问卷1 039份。

在调查设计上,问卷采用回溯性方法了解受访家庭的住房史,询问受访者所有住房的获得时间和获得方式,以及获得该套住房时受访者的教育程度、党员身份、婚姻状况、职业状况、家庭收入、夫妻双方的行政级别和职业地位等情况。本文根据受访者的住房史及其生命事件发生时间构建住房事件史数据。在事件史参数设置中,仅保留拥有产权住房且住房获得年份在1980年以后的样本,并将数据处理为长数据。事件史模型中的自变量都是受访者在获得首套房或二套房时的时变变量。

(二)变量说明 1 .因变量住房产权是本文的因变量。住房特指在广州城市范围内的住房,不包括在其他城市或农村拥有的住房。住房产权以受访者拥有该住房的全部产权或部分产权为认定标准。由于本文的研究目的在于探讨住房市场化背景下的二套房获得,故将二套房为自建房的样本剔除。本文研究有产权到多产权事件的发生,根据事件史模型要求应剔除没有住房产权的样本,同时按照住房获得时间的先后顺序对住房进行排序,并保留首套房和第二套房信息。在模型设置上,将第二套房设定为“1”,将首套房或只有一套房设定为“0”。

2 .自变量1980—2010年广州住房均价 1987—1998年住房销售均价是广州市统计信息网《广州50年》中各年房屋销售额除以当年房屋销售面积,41999—2010年商品住房均价是历年《中国房地产统计年鉴》中广州商品住房销售额除以销售面积得出。由于统计数据中没有1986年以前的商品住房销售均价,本文就以1987年住房销售均价为基础,根据1980—1986年广州商品零售价格指数进行调整。

购房时机 将2000年及以前获得首套房的设定为“1”,将2001年及以后获得首套房的设定为“0”。

首套房家庭支持 如果首套房从父母继承或购买时父母提供了支持,设定为“1”,反之则设定为“0”。

职业阶段 根据苏普(Super,1953)的职业阶段划分方式5和广州的实际状况,将个体职业生涯划分为职业准备期(17岁以前)、职业进入期(18—24岁)、职业成长期(25—39岁)、职业成就期(40—55岁)和职业衰退期(56岁以后)。

在婚夫妇任何一方拥有技术职称或行政级别,认定为拥有职称或行政级别。

住房货币福利 包括住房公积金和住房补贴。

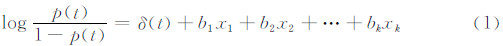

(三)模型和方法 1 . 事件史模型和参数设置本文采用离散时间事件史分析方法。该方法的主要优点是,在分析随时间变化的各种生命事件发生的风险率时,能够把以前生命经历中的有关信息和随时间变化的协变量纳入模型,并能很好地处理删截(censoring)问题(杜本峰,2008:37-42)。经过对原数据的重新设置,离散时间事件史模型可以通过常规的二分变量logit模型来估计(吴晓刚,2008),模型表达式如下:

是对风险率作logit变换,即某一个个案的因变量取值为1的概率与取值为0的概率比,在统计上称为偶值或发生比(odds)(蔡禾、王进,2007)。 x1,……xk是一组协变量,包括个体的婚姻状况、性别、教育程度、出生世代、党员身份和职业状况等。b1,……bk是每个解释变量对应的回归系数。

是对风险率作logit变换,即某一个个案的因变量取值为1的概率与取值为0的概率比,在统计上称为偶值或发生比(odds)(蔡禾、王进,2007)。 x1,……xk是一组协变量,包括个体的婚姻状况、性别、教育程度、出生世代、党员身份和职业状况等。b1,……bk是每个解释变量对应的回归系数。

数据样本有844个,其中128个个案有两条记录(包括首套房和二套房),共有972条记录。风险起始年份设定为获得首套房的年份,观察结束年份为2010年,当调查对象获得二套房后,就会退出风险集。有28条记录进入时间缺失,有1条记录事件发生时间缺失,有123条记录交叠删失,剩余有效记录820个。在剩余记录中,失败案例(获得二套房)127个,获得二套房的风险率为0.155,平均生存时间为11.03年。具体参数如表 2所示。

| 表 2 获得二套房的事件史参数设置 |

本文用列删方法处理相关变量缺失值,事件史模型设定后也需要将风险集以外的记录删除,最终纳入离散时间事件史模型的个案是738个,其中获得二套房的120个,获得一套房的618个。相关变量描述性统计见表 3。

| 表 3 相关变量的描述性统计 |

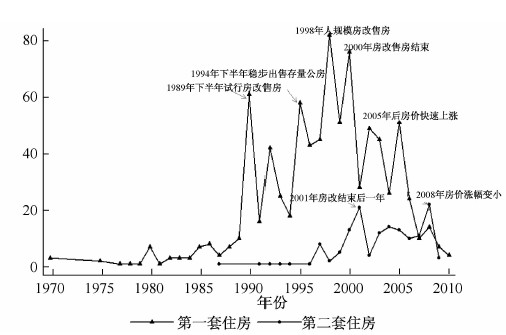

广州城市居民二套房获得受国家政策和住房市场影响。如图 1所示,1997年以前的大部分居民未获得所居住单位公房的产权,居民缺乏足够的动力和经济能力购买二套房,所以二套房数量非常少。在1998年国务院提出结束住房实物分配后,获得二套房的家庭数量上升,并在房改结束后的2001年达到峰值。2005年后房价快速上升,获得首套房的数量急速下降,获得二套房的数量稳步上升。从2008年下半年到2009年上半年,住房价格增长变缓,购买二套房的数量又上升到峰值。

|

图 1 广州市居民首套和第二套房获得情况比较 |

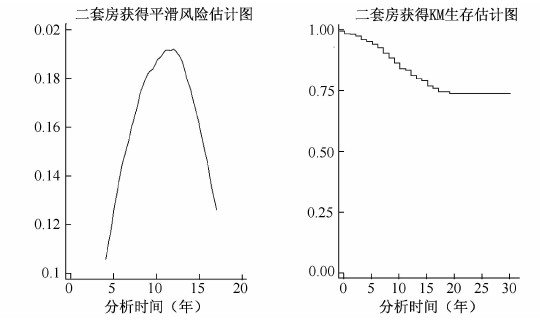

从二套房获得风险估计图(图 2)可以看出,在获得首套房后的生命周期内,居民获得二套房的风险率呈倒U型趋势。在获得首套房后第4年左右,二套房获得的风险率快速上升,到第11年左右达到峰值,此后呈下降趋势。从二套房获得的KM生存估计图(图 2)可以发现,在有房群体中,估计有25%的居民有二套房。在获得首套房20年后,居民二套房拥有率基本稳定。

|

图 2 获得二套房的平滑风险估计和KM生存估计图 |

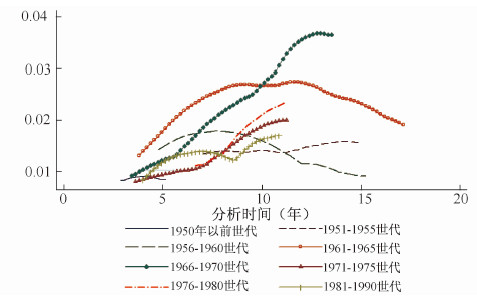

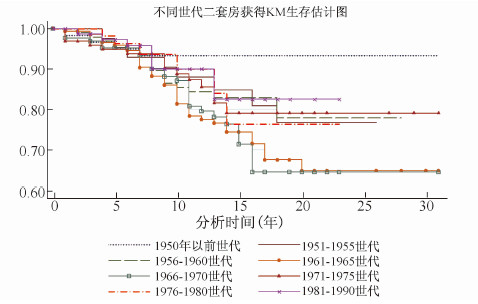

从不同世代二套房获得的风险估计图(图 3)可以看出,1960年以前的世代二套房风险率普遍偏低,1961—1965和1966—1970两个世代二套房风险率最高。值得注意的是,“80后”世代二套房获得的风险率甚至高于1955年以前的世代。从不同世代二套房获得的生存估计图(图 4)来看,1961—1965和1966—1970是二套房拥有率最高的两个世代,1950年以前世代的二套房拥有率最低,这说明世代因素仍然会对二套房拥有率产生影响。1951—1960世代在房改结束时处于职业成就期向职业衰退期的过渡阶段,由于当时房价增长平缓,部分居民受当时的理财意识影响或由于财富积累不足而未购买二套房。1961—1970世代在房改结束前参加工作,大部分能获得房改售房或在房价较低时购买首套房。这两个世代在房改后有较高的财富积累,他们比以往世代更了解市场,理财观念和投资理念也较以往世代更为积极,在国家鼓励住房消费政策的刺激下,购买二套房的比例高。1971—1980世代大部分未能获得房改售房,购买首套房耗用了他们的积蓄,在房改后大多处于结婚或生育期,需承担子代的抚养和教育费用,尽管他们比以往世代更具有投资理念,但二套房拥有率明显低于1961—1970世代。1981—1990世代获得二套房的时间集中在获得首套房后的5—10年(详见图 3),即该世代获得首套房的时间在2005年以前,当时该世代年龄最大的只有24岁,由此可见,1981—1990世代的首套房大多在父母支持下获得。图 3显示,1981—1990世代二套房风险率在获得首套房10年后仍保持上升态势。

|

图 3 不同世代二套房获得平滑风险估计图 |

|

图 4 不同世代二套房获得KM生存估计图 |

从表 4二套房的世代差异看,1951年以后世代较1950年以前世代有优势。模型1显示,1961—1965世代二套住房获得概率是1950年以前世代的2.90倍(e1.06)且通过显著性检验。在模型2经过首套房购房时机调整后,1966—1970世代获得二套房的概率为1950年以前世代的2.52倍(e1.016)且通过显著性检验。二套房拥有率存在世代差异的重要原因是各世代在遇到房改时所处的职业发展阶段和住房市场状况不同。在房改结束时,1950年以前世代处于职业衰退期,1961—1970世代处于职业成长期,1971—1980世代处于职业准备期或职业进入期,职业阶段差异影响了财富积累和市场竞争力,进而影响二套房获得。但从显著性水平来看,假设1.1和假设1.2没有得到数据的有效支持。出乎意料的是,在模型2中经首套房获得时间和初职时间两个变量调整后,1981—1990世代获得二套房的概率为1950年以前世代的4.58倍(e1.522)且通过显著性检验。这说明房改后入职的1981—1990世代在二套房获得上也有优势,假设1.3没有得到验证。已有研究发现,世代因素对首套房获得具有显著影响,对首套房获得具有很强的解释力(吴开泽,2014)。模型3显示,经过单位因素调整后世代因素的影响均变为不显著,世代因素对二套房的解释力也在下降,这说明世代因素对二套房的重要性在减弱,“世代机遇命题”没有得到有效验证。

| 表 4 获得第二套产权住房的离散时间事件史分析表(N=738) |

在时期效应方面,2000年前参加工作的居民获得二套房的概率是2000年后参加工作居民的1.84倍(e0.610),但没有通过显著性检验,经过单位因素调整后下降为1.19倍(e0.175)。在购房时机方面,2000年前获得首套房居民的二套房获得的概率是2000年后获得首套房居民的2.33倍(e0.845),且在1%的统计水平上显著。这说明与入职的时期效应相比,首套房购房时机对二套房的影响更为显著,假设2得到验证。购房时机的影响体现了生命历程理论的时机原则,即同样事件发生在生命历程的时机不同,对个体的影响也存在差异(George,1993),生命事件的影响取决于该事件在生命历程的发生时间,时机的重要性甚至超越事件本身(Elder and Rockwell, 1998)。2000年前获得首套房的家庭往往能获得房改售房,或者能以较低价格购买商品住房,这使他们在住房市场上处于优势地位,从而更容易获得二套房。2000年前没有获得住房的家庭成为房价上涨的失意者,在首套房和二套房获得上均处于劣势。时机原则说明优势累积是造成住房不平等的重要机制。由于经济增长初始阶段住房占有不平等,使居民在住房获得方面处于完全不一样的起点,优势和劣势的分别累积造成强者越强、弱者越弱的态势,加剧了城市住房不平等。

(三)职业地位对二套房获得的影响模型3显示,在职个体获得二套房的概率是非在职个体的1.56倍(e0.446)。从单位类型来看,国有机构、国有企业和集体企业职工在二套房获得上与私营/民营企业职工没有明显差异。个体经营企业和三资企业职工二套房获得概率分别是私营/民营企业职工的5.45倍(e1.696)和3.45倍(e1.237)且通过显著性检验,这说明在市场化改革中发展起来的外资和个体经营企业职工在二套房获得上占据优势。在模型6中,单位类型对二套房获得的影响均变得不显著,这说明体制内外职工的二套房差距不明显。单位行政级别对二套房的影响为负且非常显著,由于有行政级别单位为体制内单位,说明体制内单位职工在二套房获得上处于劣势。从整体上看,体制内外单位职工的二套房获得差距不明显,体制外单位职工更具有优势,假设3.1得到验证。

职业地位对二套房获得具有显著影响。模型3显示,中高级管理人员、一般管理人员和科员二套房获得概率分别为体力劳动者的7.88倍(e2.064)和2.70倍(e0.995)且通过显著性检验。专业及科研人员和技术工人二套房获得概率为体力劳动者的3.85倍(e1.348)和0.54倍(e-0.616),未通过显著性检验。在模型6中,经房价调整后,技术工人二套房获得概率为体力劳动者的0.14倍(e-1.938)且通过显著性检验。由此可见,在二套房获得上,经济管理精英比专业精英和非精英阶层更有优势,假设3.2得到验证。模型4显示个体工商户获得二套房的概率为体力劳动者的5.24 倍(e1.657),在模型5经过收入变量调整后变为4.51倍(e1.507),均通过显著性检验,说明个体工商户在二套房获得上具有显著优势。个体工商户和经济管理精英的二套房获得优势主要来源于有较高的经济能力从住房市场中购买商品房(边燕杰、刘勇利,2005)。模型4显示拥有行政级别个体获得二套房的概率仅为无级别个体的0.33倍(e-1.114),在模型6经过家庭收入调整后下降为0.22倍(e-1.346),均通过显著性检验,这说明行政管理精英在二套房获得上没有优势。有职称个体二套房获得的概率是无职称个体的1.62倍(e0.480),在模型6经家庭收入和房价等因素调整后上升为1.97倍(e0.836)且通过显著性检验,这说明专业精英具有优势。由此可见,在二套房获得上,专业精英比行政管理精英更有优势,假设3.3得到验证。

(四)家庭经济能力对二套房获得的影响住房货币福利化对二套房获得具有正向影响。模型5显示,享受住房货币福利的家庭获得二套房的概率是未享受住房福利家庭的1.87倍(e0.623)且通过显著性检验,在模型6经过房价因素调整后变得不显著,假设4.1未得到数据的有效支持。家庭收入对二套房影响非常显著,家庭年收入每增加1万元,获得二套房的概率就增加3%(e0.0317-1)。这说明,在二套房获得上,家庭收入是一个非常重要的因素,也说明“经济能力”的作用比“位置能力”更重要,假设4.2得到验证。模型5显示,家庭支持购买首套房对二套房获得影响正向显著,首套房得到家庭支持个体获得二套房的概率是无家庭支持个体的2.5倍(e0.953)。父代支持子代购买首套房,使子代在同代人的住房分层上处于更高的起点,从而更有能力获得二套房。描述性分析也说明“80后”的首套房获得主要来自父母资助,使其在二套房获得上更有优势。这说明,住房市场化以后,家庭禀赋对住房获得影响更为显著,假设4.3得到验证。

(五)理性选择对二套房获得的影响模型6显示,住房均价每上升1 000元,获得二套房的概率就会增加1.5倍(e0.916-1),说明房价上涨会促使居民购买二套房,假设5.1得到验证。近年来,国内出现通货膨胀、股市波动和制造业利润下滑等状况,住房因价格长期保持上升趋势被认为是财富积累的重要方式,其经济功能也得到城市居民的认可。在中国快速城镇化的特殊背景下,住房还是居民分享城市发展的“原始股”。因此,居民在住房市场上购买二套房更多是投资决策而非消费决策。房价对二套房获得的影响体现了生命历程理论的个体能动性原则。该原则认为,个体利用所拥有的机会,通过自我选择和采取行动克服历史和社会环境的限制,构建自己的生命历程(Elder, et al., 2003:3-19)。购买二套房是居民在宏观社会和经济环境约束下做出的有利于自身的选择,反映了个体趋利避害的特征。“理性选择命题”认为,住房投资决策是基于未来稳定的收益预期,当住房价格超出普遍的心理预期时,住房投资行为就会受到限制。模型6显示住房均价平方对二套房的影响系数为负,说明房价上涨对购买二套房的边际效应系数为负,但没有通过显著性检验,假设5.2没有得到有效验证。

(六)个体因素对二套房获得的影响模型1显示,男性户主家庭二套房获得概率是女性户主家庭的2.06倍(e0.721)且影响显著。在婚个体获得二套房的概率为未婚(或离异)个体的2.50倍(e0.918)且通过显著性检验,有研究表明,已婚对首套房影响为负但不显著(吴开泽,2014),这说明居民往往在购买首套房后结婚组成家庭,在结婚或生育后再购买二套房。婚姻状况对中国居民二套房的影响与对西方居民首套房的影响相似,西方社会往往在结婚和生育后使家庭有稳定的状态,然后再选择购买首套房(Mulder and Wagner, 2001;Mulder,2006)。广州城镇居民获得二套房的概率为农村户籍居民的2.30倍(e0.832),这说明户籍制度对二套房获得有重要影响,农村户籍居民不仅不能享受房改分房,也难以获得银行信贷的支持,在住房获得方面处于不利地位。高中/中专学历个体二套房拥有率是初中以下学历个体的1.53倍(e0.424),经过模型2世代因素调整后上升为1.78倍(e0.575)且通过显著性检验。大专以上学历对二套房的负向影响是令人出乎意料的,一个可能的解释是年轻世代接受高等教育的比例高,但二套房拥有率低,因此,从整体上看,高等教育对二套房获得没有正向效应。

五、结论与讨论本文基于生命历程理论视角,采用离散时间事件史分析方法研究居民二套房获得,发现世代机遇、购房时机、职业地位、家庭经济能力和住房市场状况等因素影响了二套房获得,说明住房获得受生命历程中宏观、中观和微观等多种因素的影响,体现了住房获得的复杂性。

住房市场化改革的初衷是通过住房消费和住房投资拉动经济增长,但住房市场化的发展也为地方政府提供了巨额的土地出让收益和房地产的税费收入。地方政府对房地产的依赖使国家的宏观调控政策常常得不到落实,调控不仅达不到预想的效果,反而出现调控力度越大,住房价格越高的状况。住房市场化改革和房价上涨使人们认识到,住房不仅是消费品,更是具有保值和增值功能的投资品,购买住房就能分享城市经济增长带来的住房增值。埃尔德(2002:434)认为,人们能够做出选择,但这些选择并不是在社会真空中做出的,所有的选择均取决于社会和文化的机会以及历史的制约因素。购买二套房是居民在房价持续上涨和物业税缺失的社会环境下,依靠自身主观能动性做出的理性选择,体现了生命历程的个体能动性原则。

购房时机和家庭禀赋的显著影响体现了生命历程对住房获得的影响。那些在2000年前由于享受房改售房或父母支持而获得首套房的个体,在拥有住房上具有更高起点,在二套房获得上更具优势。购房时机体现了生命历程的时机原则,即事件发生时间的重要性甚至超越事件本身(Elder and Rockwell, 1998)。人们对于时机的选择构建了其生命历程,但确定某个选择的可能性取决于拥有的机会和历史制约(埃尔德,2002:433)。有能力和机会在2000年之前获得住房的居民,往往是那些在旧体制内职业和教育处于优势地位的人,这又体现了生命历程的时间与空间原则。家庭经济能力和家庭资助购买首套房对二套房的显著影响,说明家庭禀赋差异是青年世代住房不平等的重要原因,也说明优势累积是住房分化的重要机制。由于经济初始发展阶段拥有住房的起点不平等,造成了无产权房阶层和有产权房阶层之间贫富差距日益扩大;由于生命早期阶段家庭财富和住房产权的不平等,导致了世代内部不同个体住房轨迹和生命轨迹的差异。

二套房获得研究揭示了住房市场化对住房产权和住房数量不平等的影响。城市居民的首套房大部分是单位公房,其获得遵循再分配原则,世代和单位因素因此具有显著影响。而二套房从市场购买,遵循市场竞争原则,个人的职业地位和家庭禀赋作用增强。已有研究认为代际差异取代阶层差异成为住房产权差别的主要原因(刘祖云、胡蓉,2010),本文却发现世代因素对二套房的影响已经不显著。在首套房获得上,单位的所有制类型和行政级别在很大程度上决定了职工能否获得住房以及住房的好坏(边燕杰等,1996;Logan, et al., 1999),本文发现,体制内单位职工在二套房获得方面优势不明显,甚至处于劣势,说明工作单位的影响也在减弱。研究还发现个体行政级别对二套房的影响为负,对这个问题的解释还需要更多数据支撑。从职业影响来看,体制外的经济管理精英、专业精英和个体工商户在二套房获得上具有优势。家庭禀赋对二套房获得具有显著影响,家庭收入和父母资助购买首套房是影响二套房获得的重要因素。这些变化反映了在住房市场化改革后,住房资源累积方式从体制性资源累积向市场性资源累积转变,居民住房获得从依靠单位向依靠家庭和个人经济能力转变。

二套房获得研究从资产累积角度支持了市场转型理论。市场转型研究多以收入作为衡量指标,但在中国的文化传统和现实情境中,住房是财富累积的重要指标,更能有效反映阶层差异。在住房研究中,学者主要关注住房产权有无的差异,较少关注住房数量多少的差异,而住房数量差异是造成当前中国贫富分化的重要原因,二套房的研究因此更能有效揭示贫富差距。本文发现,经济管理精英、专业精英和个体工商户在住房累积上具有优势,体制内单位职工和党员在住房累积上处于劣势,这在一定程度上验证了市场转型理论。在市场转型的争论中,“市场转型论”和“权力维续论”都关注权力回报的大小,忽略了权力获利形式的改变。本文发现,原体制内的管理精英能够利用企业私有化改革的机会成为企业管理精英,或者主动进入市场部门成为企业家,进而在住房市场上获益。通过由政治精英向经济精英身份的转变,精英阶层延续了自己的优势地位。此外,个体和私营企业家也能利用市场化改革的机会,在经济发展的初始阶段进入市场,成为经济精英阶层。这说明,市场化改革在延续原有阶层优势的同时,也为普通居民创造了新的市场机遇,从而表现为体制内外的住房差异不显著。

值得注意的是,虽然早期的住房市场化改革有助于提高居民居住水平,缓解体制内外居民的住房不平等,但随着改革的深入,再分配和市场对住房不平等的形成表现出层叠效应并起着双重扩展作用(胡蓉,2012;方长春,2014)。一方面,房改售房使单位内部和单位之间的住房不平等得到显化和固化;另一方面,住房市场化改革是在住房不平等的基础上启动的,住房市场的发展进一步扩大住房不平等。住房市场化改革的目的是拉动经济增长,中国的房地产业也被认为是市场化程度最高的行业,在各种促进住房投资和消费的扶持政策和金融杠杠的作用下,催生了以小企业主、个体户和经济管理精英为主的炒房阶层。尽管该群体比重不大,却占据大量住房财富并成为房价上涨的重要推手。6当一部分居民因为房改售房或家庭支持获得了首套房,或者在改革初期从住房市场获得商品房,因而容易获得第二套或更多套住房时,另一部分居民却发现购买首套房变得越来越困难。

再分配与市场双轮驱动的住房分层机制也加剧青年世代的住房分化。在现代产权制度的安排下,以住房为代表的经济资本可以实现代际间的直接传递。房价上涨使父代资助子代购房成为普遍现象(风笑天,2011),2010年广州千户问卷调查数据显示,“80后”首套房得到家庭资助的比例达到64.65%,如果把两代人共同拥有住房看做家庭资助,“80后”家庭资助购房比例上升为79.55%。相对于得到父母经济支持的“啃老族”,社会中还存在大量需要为父母提供经济支持的“老啃族”,这一群体以农村和贫困地区到大城市就业的大学毕业生为代表,其收入已难以购买价格日益上涨的住房。父代的住房不平等将传递到子代,造成子代的住房起点不平等,从而使青年的代内住房分化程度更甚于以往世代。如果任由这种效应发展,代内和代际间的财富鸿沟将进一步加大,其社会后果将是灾难性的。由于国家及其政策变化对于中断和重构个体生命历程具有决定性作用(周雪光、侯立仁,2003),因此,缩小各阶层住房不平等有赖于国家在住房领域的正确干预。未来的住房制度改革应更加注重住房的社会功能,应该通过税收等手段对住房投机逐利行为进行限制,避免住房财富过度集中到少数居民手中,从而将住房不平等限制在合理范围内。此外,政府应该通过再分配之手保障居民的居住权利,完善针对住房贫困群体制定住房保障制度,防止住房赤贫阶层的扩大。住房保障政策的制定应将普通人的生活和生命放在有关制度的思考、决策和实施的核心位置(郭于华、常爱书,2005)。那些为住房改革承担成本的失利者、自我改善能力欠缺者,以及没有单位和家庭提供支持的住房贫困者应该成为住房保障政策的重点关注对象。

注释:1. 参见:“国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知”(国发[1998]23号),1998-07-03;“国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知”(国发[2003]18号),2003-08-31。

2. 姜伟新,“国务院关于城镇保障性住房建设和管理工作情况的报告”,引自中国人大网(http://www.npc.gov.cn/huiyi/cwh/1123/2011-10/26/content_1677055.htm),2011年10月26日。

3. 李实、罗楚亮, 2007,“中国城镇居民住房条件的不均等与住房贫困研究”。参见:天则经济研究所网站(http://www. unirule. org. cn)。

4. 参见:“广州50年”,引自“广州统计信息网”(http://data.gzstats.gov.cn/gzStat1/chaxun/njsj.jsp)。

5. 苏普(Super,1953)将个人生命周期职业发展划分为5个阶段:包括成长阶段(0—14岁)、探索阶段(15—24岁)、建立阶段(25—44岁)、维持阶段(45—64岁)和衰退阶段(65岁及以上)。

6. 参见:张霞,“你炒股,他们又炒楼了. 深圳房价再次暴涨之谜”,《南方周末》,2015-06-11。网址:http://www.infzm.com/content/110031。

| [1] |

埃尔德. 2002.大萧条的孩子们[M]. 田禾、马春华,译.南京:译林出版社.( 3) 3)

|

| [2] |

包蕾萍. 2005.生命历程理论的时间观探析[J].社会学研究(4):120-133.( 2) 2)

|

| [3] |

边燕杰、刘勇利. 2005. 社会分层、住房产权与居住质量——对中国“五普”数据的分析[J]. 社会学研究(3): 82-98.( 2) 2)

|

| [4] |

边燕杰、约翰·罗根、卢汉龙、潘允康、关颖. 1996.“单位制”与住房商品化[J]. 社会学研究(1):83-95.( 2) 2)

|

| [5] |

蔡禾、黄建宏.2013.谁拥有第二套房?市场转型与城市住房分化[J].吉林大学社会科学学报(4):102-114.( 3) 3)

|

| [6] |

蔡禾、王进. 2007.“农民工”永久迁移意愿研究[J]. 社会学研究(6):86-113.( 1) 1)

|

| [7] |

陈杰. 2009. 中国住房公积金制度的历史与改革思路[J]. 党政干部学刊 (4):27-29.( 1) 1)

|

| [8] |

陈那波. 2006. 海外关于中国市场转型论争十五年文献述评[J].社会学研究(5):188-212.( 1) 1)

|

| [9] |

杜本峰. 2008. 事件史分析及其应用[M]. 北京:经济科学出版社.( 1) 1)

|

| [10] |

方长春. 2014. 体制分割与中国城镇居民的住房差异[J]. 社会34(3):92-116.( 1) 1)

|

| [11] |

风笑天. 2011. 家安何处:当代城市青年的居住理想与居住现实[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) (1):73-81.( 1) 1)

|

| [12] |

郭于华、常爱书. 2005. 生命周期与社会保障:—项对岗失业工人生命历程的社会学探索[J]. 中国社会科学(9):93-107.( 1) 1)

|

| [13] |

胡蓉. 2012.市场化转型下的住房不平等:基于CGSS2006调查数据[J]. 社会 32(1):126-151.( 1) 1)

|

| [14] |

胡薇. 2009.累积的异质性 生命历程视角下的老年人分化[J]. 社会29(2):112-130.( 1) 1)

|

| [15] |

黄建宏.2014.二套房分配:一个多维的解释——基于广东省调查数据的发现.理论月刊(2):173-177.( 1) 1)

|

| [16] |

李斌.2004. 城市单位职工位置能力与获取住房利益关系的实证研究[J].中南大学学报(社会科学版)(4):166-171.( 2) 2)

|

| [17] |

李培林. 2001.理性选择理论面临的挑战及其出路[J].社会学研究(6):43-55.( 1) 1)

|

| [18] |

李强. 2009. 转型时期城市“住房地位群体”[J]. 江苏社会科学(4).42-53.( 1) 1)

|

| [19] |

梁玉成.2007.现代化转型与市场转型混合效应的分解——市场转型研究的年龄、时期和世代效应模型[J]. 社会学研究(4):93-117.( 1) 1)

|

| [20] |

刘祖云、胡蓉.2010.城市住房的阶层分化:基于CGSS2006调查数据的分析(英文).社会30(5):164-192.( 2) 2)

|

| [21] |

刘祖云、毛小平. 2012.中国城市住房分层:基于2010年广州市千户问卷调查[J].中国社会科学(1):94-109.( 1) 1)

|

| [22] |

吕朝贤. 2006. 贫困动态及其成因——从生命周期到生命历程[J]. 台大社会工作期刊(14):167-210.( 1) 1)

|

| [23] |

塞勒尼,伊万,等. 2010. 新古典社会学的想象力[M]. 吕鹏,等,译.北京:社会科学文献出版社.( 3) 3)

|

| [24] |

斯密,亚当.1981. 国民财富的性质和原因研究[M].北京:商务印书馆.( 1) 1)

|

| [25] |

王宁、陈胜.2013.中国城市住房产权分化机制的变迁——基于广州市(1980—2009) 的实证研究.兰州大学学报(社会科学版)(4):1-12.( 1) 1)

|

| [26] |

王宁、张杨波. 2008. 住房获得与融资方式[J]. 广东社会科学 (1):164-170.( 2) 2)

|

| [27] |

魏昂德. 2008.转型经济中的精英机会[G]//社会分层与社会流动:国外学者对中国研究的新进展.边燕杰、吴晓刚、李路路,主编.北京:中国人民大学出版社:307-328.( 2) 2)

|

| [28] |

魏万青. 2014. 制度变迁与中国城市居民住房不平等的演化特征[J]. 江汉论坛(5):136-140.( 1) 1)

|

| [29] |

吴开泽.2014.生命历程与住房资源获得研究:基于广州市2010年千户问卷调查[D].中山大学博士学位论文.( 2) 2)

|

| [30] |

吴开泽、陈琳. 2014. 从生命周期到生命历程:中西方住房获得研究回顾和展望[J].城市发展研究 (12):7-13.( 1) 1)

|

| [31] |

吴晓刚. 2008. 干部和市场机会:中国进入自雇业的模式(1978-1996)[G] //社会分层与社会流动:国外学者对中国研究的新进展.边燕杰、吴晓刚、李路路,主编.北京:中国人民大学出版社:279-303.( 2) 2)

|

| [32] |

徐静、徐永德. 2009. 生命历程理论视域下的老年贫困[J]. 社会学研究 (6):1-23.( 1) 1)

|

| [33] |

徐文雄、保继刚. 2006. 对郊区型第二住宅空间分布的初步研究——以广东省佛山市为例.规划师(10):71-74.( 1) 1)

|

| [34] |

易成栋、黄友琴. 2011. 家外有宅:北京市家庭多套住宅的空间关系研究[J]. 经济地理(3):396-403.( 2) 2)

|

| [35] |

周雪光.2014.经济转型与生活机遇:一个生命历程的视角[G]//国家与生活机遇:中国城市中的再分配与分层 1949—1994. 周雪光、郝大海,等,译.北京:中国人民大学出版社:240-262.( 1) 1)

|

| [36] |

周雪光、侯立仁.2003.文革中的孩子们——当代中国的国家与生命历程[G]//中国社会学(第2卷).上海人民出版社.( 1) 1)

|

| [37] |

朱晨. 2006.中国中心城市第二住宅的地理空间分布特征.经济地理(6):945-948.( 1) 1)

|

| [38] |

朱迪. 2012.“80后”青年的住房拥有状况研究——以985高校毕业生为例[J].江苏社会科学(3):63-68.( 1) 1)

|

| [39] |

朱亚鹏. 2007a. 住房制度改革:政策创新与住房公平[M]. 广州:中山大学出版社.( 1) 1)

|

| [40] |

朱亚鹏. 2007b. 市场主导的中国住房政策:问题与挑战[J]. 二十一世纪(6):24-33.( 1) 1)

|

| [41] |

Clark,William A. V.,Marinus C. Deurloo,and Frans M. Dieleman. 1994. “Tenure Changes in the Context of Micro-Level Family and Macro-Level Economic Shifts.” Urban Studies 31(1):137-154.( 2) 2)

|

| [42] |

Clark,William A. V.,Marinus C. Deurloo,and Frans M. Dieleman.1997.“Entry to Home-Ownership in Germany: Some Comparisons with the United States.”Urban Studies 34(1):7-19.( 1) 1)

|

| [43] |

Clark, William A. V., Marinus C. Deurloo, and Frans M. Dieleman. 2003. “Housing Careers in the United States, 1968-93: Modelling the Sequencing of Housing States.” Urban Studies 40(1): 143-160.( 1) 1)

|

| [44] |

DiPrete,Thomas A. and Gregory M. Eirich. 2006. “Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality:A Review of Theoretical and Empirical Developments.”Annual Review of Sociology (32):271-297.( 1) 1)

|

| [45] |

Diewald,Martin,Anne Goedicke,and Karl Ulrich Mayer.2006.“Unusual Turbulences—Unexpected Continuities:Transformation Life Courses in Retrospective.”In After the Fall of the Wall. East German Life Courses in Transition,edited by Martin Diewald,Anne Goedicke,and Karl Ulrich Mayer. Stanford: Stanford University Press:293-318.( 1) 1)

|

| [46] |

Elder,Glen H. Jr. and Richard C. Rockwell. 1998. “The Life Course and Human Development.”In Handbook of Child Psychology (Volutme 1:Theoretical Models of Human Development),edtied by Richard M. Lemer. New York:Wiley.( 2) 2)

|

| [47] |

Elder,Glen H.,Jr.,Monica Kirkpatrick Johnson,and Robert Crosnoe. 2003.“The Emergence and Development of Life Course Theory.”In Handbook of the Life Course,edited by Jeylan T. Mortimer and Michael J. Shanahan.Springer:3-19.( 2) 2)

|

| [48] |

Ermisch,John and Pamela Di Salvo. 1996. “Surprises and Housing Tenure Decisions in Great Britain.” Journal of Housing Economics 5(3):247-273.( 2) 2)

|

| [49] |

George,Linda K.1993.“Sociological Perspectives on Life Transitions.”Annual Review of Sociology (19): 353-373.( 1) 1)

|

| [50] |

Henderson,J. Vernon and Yannis M. Ioannides. 1987. “Owner Occupancy:Investment vs. Consumption Demand.”Journal of Urban Economics 21(2):228- 241.( 2) 2)

|

| [51] |

Huang,Youqin and Chengdong Yi.2011.“Second Home Ownership in Transitional Urban China.”Housing Studies 26(3): 423-447.( 4) 4)

|

| [52] |

Huang,Youqin and William A. V. Clark. 2002. “Housing Tenure Choice in Transitional Urban China:A Multilevel Analysis.”Urban Studies 39(1):7-32.( 1) 1)

|

| [53] |

Kindleberger,Charles P., Robert Z. Aliber, and Robert M. Solow.2011. Manias,Panies and Crashes:A Hisory of Financial Crises. New York: Basie Books.( 1) 1)

|

| [54] |

Li,Si-Ming and Limei Li.2006.“Life Course and Housing Tenure Change in Urban China:A Study of Guangzhou. ”Housing Studies 21(5):653-667.( 1) 1)

|

| [55] |

Lee,James. 2000. “From Welfare Housing to Home Ownership:The Dilemma of China's Housing Reform.” Housing Studies 15(1):61-76.( 1) 1)

|

| [56] |

Logan,John R.,Yanjie Bian,and Fuqin Bian.1999.“Housing Inequality in Urban China in the 1990s. ” International Journal of Urban and Regional Research 23(1):7-25.( 2) 2)

|

| [57] |

Logan,John R.,Yiping Fang,and Zhanxin Zhang.2010.“The Winners in China's Urban Housing Reform. ”Housing Studies 25(1):101-117.( 1) 1)

|

| [58] |

Mayer,Karl Ulrich. 2009. “New Directions in Life Course Research.”Annual Review of Sociology(35): 413-433.( 1) 1)

|

| [59] |

Mulder,Clara H. 2006.“Home-Ownership and Family Formation.”Journal of Housing and the Built Environment 21(3):281-298.( 1) 1)

|

| [60] |

Mulder,Clara H. and Michael Wagner.2001.“The Connections between Family Formation and First-Time Home Ownership in the Context of West Germany and the Netherlands.”European Journal of Population/Revue Europeenne de Demographie 17(2):137-164.( 1) 1)

|

| [61] |

O'Rand,Angela M. 2002.“Cumulative Advantage Theory in Life Course Research.”Annual Review of Gerontology and Geriatrics 22(1):14-30.( 1) 1)

|

| [62] |

O'Rand,Angela M. 2006.“Stratification and the Life Course:Life Course Capital,Life Course Risks,and Social Inequality.”In Handbook of Aging and the Social Sciences (6th Edition) ,edited by R. H.Binstock and L. K.George. San Diego: Elsevier:145-162.( 1) 1)

|

| [63] |

Ryder,Norman B. 1965.“The Cohort as a Concept in the Study of Social Change.”American Sociological Review 30(6):843-61.( 1) 1)

|

| [64] |

Super,Donald E. 1953. “A Theory of Vocational Development.” American Psychologist (8):185-190.( 1) 1)

|

| [65] |

Wang,Yaping and Alan Murie.1996.“The Process of Commercialization of Urban Housing in China.”Urban Studies 33(6):971-989.( 1) 1)

|

| [66] |

Xie,Yu and Xiaogang Wu.2005.“Reply:Market Premium,Social Process,and Statisticism.”American Sociological Review 70(5): 865-870.( 1) 1)

|

| [67] |

Zhang,Xingquan. 1997. “Chinese Housing Policy 1949-1978:The Development of a Welfare System.” Planning Perspectives 12(4):433-455.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36