借障碍之名,今日之所为将有益于明日之社会。

——欧文·左拉(1989)1

一、导言2006年进行的“第二次全国残疾人抽样调查”结果显示,全国(不含港澳台)残障2者总数为8 296万人,其人口总数比1987年增加了60%以上,占总人口的比例则从4.9%上升到了6.34%;抽样调查结果显示,60岁以上的老年残障者增加了2 365万,占到总增加人数的75.5%(第二次全国残疾人抽样调查领导小组等,2006)。残障者总人数的增多主要源于人口总数的增加以及残障人口老龄化的因素。不过,比例上升还涉及多方面的原因,比如国家参照了相关的国际分类标准,并结合中国大陆的实际情况,对残障标准和评定方法做了修订;飞速的工业化和城市化进程之中,人们面对的生产、交通和环境污染等社会风险因素增加,也是导致残障者增加的一个重要原因。2008年4月,为进一步保障这一不断增大的群体的合法权益,国家重新修订了《残疾人保障法》。

近年来,为了给各类残障者提供更专业的社会服务,努力消除其在经济社会生活中遭受的社会歧视和社会排斥,与障碍相关的各种问题正日益成为重要的研究课题。这一领域的研究,不仅需要有对残障者开展服务的实践经验,更需要厘清至今为止障碍研究所探讨的核心问题,以便人们更好地去理解残障者,并从更丰富的视角去探讨造成残障者遭受社会排斥的原因。在这些方面,国外的相关研究为我们开启了可借鉴的、经验丰富的实践路径。为此,细致梳理欧美社会学障碍研究的历程,对当下中国大陆的障碍研究而言,尤其显得紧迫而必要。

在欧美国家,障碍研究已有近40年的历史。社会、政治等多个学科领域所做的障碍研究都逐渐形成了广泛而深刻的社会影响。从障碍研究的源头来看,起初医学社会学从疾病、身体机能损伤而引发的功能缺陷出发研究残障,试图区分因疾病而引起异常的“生物化学状态”和患病后的“社会状态”。尤其在患者社会角色的研究方面,帕森斯(Parsons, 1951/1979:440)的功能主义视角具有先驱性的意义。在北美,欧文·肯尼斯·左拉(Irving Kenneth Zola)及其同行从上世纪90年代初开始编撰学术刊物《障碍研究季刊》(Disability Studies Quarterly),并定期出版,推动了一批大学设置“障碍研究”的相关课程(Pfeiffer and Yoshida, 1995; Linton, 1998)。此后障碍研究的影响日益增大,成为一门蓬勃发展的学问。

在英国,障碍研究成果十分突出。巴尔内斯(Colin Barnes)和奥利弗(Micheal Oliver)在1986年开始编撰学术杂志,起初称之为《残障、障碍与社会》(Disability, Handicap and Society),1993年更名为《残障与社会》(Disability and Society),将障碍研究推向专业化、学术化。20世纪90年代以来障碍研究出现了井喷式的成果。奥利弗(Oliver, 1990)、莫里斯(Morris, 1991)、巴尔内斯(Barnes, 1991)以及他与默瑟(Barnes and Mercer, 1996、1997)、斯温(Swain et al., 1993)、法兰西(French, 1994)、黑尔斯(Hales, 1996)的研究,从对残障者的一般认识延伸到对障碍理解的社会变迁和具体制度分析,话题多样、流派纷呈。

其中最值得关注的是有关障碍问题的探究对社会学研究所提供的启示。首先,障碍研究从一开始就借鉴社会学的理论与方法,尤其在与医学社会学的交叉研究中,其成果相互借鉴,不断互相影响(Barnes and Mercer, 1996; Oliver, 1996)。其次,障碍研究所探讨的主题,如社会排斥与社会包容、社会医疗化、社会福利与社会服务、身份认同与差异等核心问题,与社会学的主要理论和经验研究存在着紧密的相关性。尽管障碍研究的发展与主流社会学研究的动向并非完全一致,但是,当残障者及其类似群体被社会不断建构、总体数量明显增大时,对包括但不限于残障者的研究就变得日益重要。残障者在参与社会公共生活时的“无能化”(disabling)状况也不断被暴露出来,障碍研究所主要揭示的问题恰恰在于,在所谓“正常”的公共空间里、在貌似公平的制度层面,却不断排斥残障者的参与,从而导致了丧失公平公正的公共性危机。

基于社会学对障碍问题研究的重要视角,本文主要探讨以下问题:对障碍的理解有哪些主要的模式,形构出了怎样的残障者制度?残障者生活需求又是如何引发障碍理解的变化并进而改变制度的?在这一系列变化中,欧文·左拉为何倡导“普同模式”,这其中蕴含着怎样的意义?结合对上述问题的考察,本文围绕残障者的制度与生活试图全面揭示其中的核心问题,并期望为进一步推进中国大陆的障碍研究提供有益的启示。

二、残障制度的类型:个人模式、医疗模式与社会模式在各个历史时期,人类对障碍的理解皆有所不同。英国的障碍学者芬克尔斯坦(Finkelstein, 1980)认为,残障者的境遇大致可以分为三个历史阶段:一是古代封建社会,以农业和小手工业生产为主,大部分残障者均能参与到生产过程之中,也不存在对伤残者提供专门的治疗和服务;二是工业化时代,人类开始采用机器大生产,导致无法适应这一生产方式的残障者被排斥在外;三是从现代到后现代的转变期,人们利用信息技术和人工智能促成了专业人士与残障者展开协作,大部分残障者逐渐从原有的社会隔离状态中解放出来。3

(一) 残障者制度的原型:作为个人属性的残障与医疗模式进入现代社会,仅就身体损伤层面——即从四肢的部分或全部缺损、身体组织或机能缺陷的角度——而言,残障主要体现的是一种“个人属性”。从个人属性出发,残障者就是需要接受援助、甚至进行治疗康复的个体。这一认识范式被称之为障碍的“个人模式”。缺陷必定导致某些生理机能的障碍。当这一障碍成为个体特征,其能力不足被认为是源自自身障碍。此时,个体就必须承认自身的残障处境,并且不得不去接受援助,成为一个依靠他者看护而被动生存的对象,这便是现代社会福利制度成立的基本前提之一(Oliver, 1983, 1990;Finkelstein, 1993)。

基于福利制度,面对不断增加的残障者,医疗、心理、教育和社会工作领域的专家和实务工作者们会主动寻求通过治疗康复为主的“医疗模式”来处理残障问题。损伤是专家们最为关注的对象。他们认定,“弥补损伤”必定是残障者的需求,因此,如何满足这一需求就成为其主要的工作目标,专家们试图将引起的机能障碍降低到最低限度,甚至使其达到正常状态。这一领域的代表人物是当年供职于世界卫生组织(WHO)的英国医生菲利普·伍德(Philip H. N.Wood),他的重要贡献是将疾病分类体系和障碍分类系统相互对接起来,并讨论疾病后果与障碍的关系(Wood, 1975)。这一认知框架重视疾病后果对人身心状况的影响,尽管引入了“功能缺陷”和“行动限制”来理解障碍导致的后果,但却并未深入处理残障与损伤之间的关系。

与菲利普·伍德同一时期,美国社会学家萨德·纳吉(Saad Zaghloul Nagi)以更加鲜明的“功能”色彩表达了对残障的理解。基于角色和功能的视角,他将“损伤”可能带来的影响分为身心层面和社会角色层面,并偏重从社会角色功能缺陷来分析残障(Nagi,1964)。简言之,纳吉概括的残障定义,始于“病理”导致的“损伤”,损伤引发功能缺陷,需要从个体的各种职业、家庭、社交、参与社会的各种角色功能缺陷中来界定障碍(Nagi, 1976)。他的开创性工作主要在于对体现障碍的功能缺陷进行具体测量的研究。他提出了研究障碍的几个主要因素,即疾病、病理、损伤以及功能缺陷之间的相互动态关联(Nagi, 1969),尤其是其提出的对功能缺陷进行具体测量的观点至今仍具有重要的意义。4比如以“日常生活行动”(ADL)的方式来测量身体功能缺陷的做法,远比仅从身体残缺的状况评估残障的等级要合理并且更具有可操作性,这很快就推进了福利制度的改革,也为进行与残障者相关的统计和调查提供了测量的标准。残障测量的操作化进一步促进了康复医疗改善个体残障者服务需求的技术发展。5

因此,在20世纪70年代,残障自然被纳入到疾病分类体系之中。最早的权威性分类体系就是《国际疾病分类》(ICD)(WHO, 1976)。这一分类中对残障的测定标准立即引发了全球范围的大争论。经过专业讨论,世界卫生组织(WHO)在1980年公布了《国际机能损伤、残障和障碍分类》(International Classification of Impairments,Disabilities and Handicaps,简称ICIDH),形成了障碍的“三层结构模式”,即损伤(impairment)、残障(disability)和障碍(handicap)。6在世界卫生组织的报告中,对这三大概念做了细致区分:“损伤”指心理、生理以及解剖学意义上的结构或者功能的丧失或异常;“残障”意为对普通人而言在可能的方法及范围中,其活动能力因损伤而造成某种限制甚至缺乏;“障碍”则指因损伤和障碍导致个体行动不利,使个体在行使其各类角色时受到限制及妨碍的状态(WHO, 1980: 27-29)。

这三个概念之间的相互关系勾勒出了所谓“残障结构论”:损伤→残障→障碍,即因身心功能受损引发能力残障,最终陷入社会能力障碍的状况。世界卫生组织起初就推崇这一结构,试图形成制度化的顶层设计,把从医疗到康复的过程一般化为面向残障者的“医疗模式”。在医疗制度的建构中,如何延展医疗服务的过程、体现出治疗和康复的效果对提升医学专业权威显然是非常重要的。因此,从概念上区分疾病和障碍的意义就在于,医疗模式试图证明,对一些慢性病或不治之症而言,虽无法治疗但减轻残障则有可能达到。而患者本人和所在家庭通常也会乐于接受“有必要进行康复服务”的建议,并保持积极配合的姿态。因此,从医疗康复的介入来看,康复力量需要建构的是,让所有人都意识到疾病与残障是必须加以区分的,即使损伤无法彻底治疗,但障碍是有可能减轻的,即便障碍无法减轻,但是残障的状况是可以得到缓和的,并以此鼓励当事人及其家庭保持对康复介入的积极配合。

不过在制度设计层面,当时的世界卫生组织并未重视社会环境因素对残障者所造成的社会性不利。因为在初版ICIDH中,有关残障之社会层面的界定仅停留在损伤可区分为日常生活行动和社会生活两个维度上,对身体与生活功能的障碍却做了极其细致的分类,遵循的仍然是残障的“医学模式”。这几乎完全忽略了20世纪60年代以来残障者社会运动所倡导重视的“与社会环境因素引发的障碍”。

回溯历史,涉及残障问题人们通常会联想到两大制度,即社会福利制度和医疗制度。谁是残障者?如何甄别残障,国家需要为残障者做些什么?对这一系列问题的应答,不是来自于社会福利制度,就是来自于医疗制度,或是两者合谋的产物。在英国,随着原有的“济贫法”无力应对日益增长的“救济”要求,1834年重新修订颁布的“新济贫法”开始强调国家实行基本福利均等,废止分散的院外救济,导入劣等待遇原则。7也就是从那一时期开始,各类救济院等机构兴建起来,通过机构收容的方式解决伤残者不断增加所带来的社会问题。这一转变导致残障认定逐渐作为一种社会福利手段被广泛应用,并与国家的经济生产方式、社会救助制度相互关联了起来。

现代国家沿袭了这一基本理念,不断细分、界定出各类“残障者”。因为残障者人口的变化将是影响社会福利资源再分配的重要指标。依据福利国家的制度逻辑,在财富与资源分配的过程中形成了两大系统,即“依据工作”和“依据需求”。前者发展成为一个庞大的劳动分配系统,而后者则形成了一个社会福利系统(Stone, 1984:18)。然而,有效运作这两大系统,就必须清晰地划定两大系统之间的边界,明确“依据工作”的劳动分配系统之外的领域,由此,残障范畴就能建构出“依据需求”的参照系,有效解决这两大系统之间的边界问题。通常,残障者若不能参加工作,就无法从前一系统中获得基于劳动的分配保障,而必须在后一系统中使其基本需求得到满足。从这一意义上说,残障者获得社会福利保障是以被排除出劳动力市场为代价的,在获得社会福利援助的特殊权益之时,甚至要付出被污名化的代价。

但从社会福利制度的代理人和执行者的角度看来,对残障者的甄别涉及资源的再分配,必须要有客观标准,甚至科学的指标,否则就无法避免和杜绝仿冒残障者的出现。医疗制度正是在这一点上开始被社会福利制度所倚重。在对残损的评估和分类中,医疗是必不可缺的力量。基于现代临床医疗技术和管理能力的提升,医疗成功地使伤残者成为矫治的对象。

因此,在很长一段时间内,各种残障都曾是被治疗、矫正的对象,并被隐匿起来。残障者如果不主动选择逃离并隐匿起来,就会被社会福利机构所吸纳。现代社会的一系列制度起初对所谓“正常”的追求是异常卖力的,甚至试图通过在公共空间驱除“异常”而彰显“和谐”。以优生制度为例,羊水检查等优生医疗技术的运用折射出其核心价值取向,即必须尽一切可能避免孕育出未来的残障者。8

可见,技术理性的渗透正在不断改变着人们的残障观。凯博文等人(Kleinman, et al., 1997)对于社会苦痛的研究启示,随着不断征服自然,人类对自身障碍的认识也由于为了减轻障碍的苦痛而被新技术所不断被彰显出来。在之前被当作自然而然的事情,一旦能够利用科技加以改变,对这些事情的期待也就发生了变化。人们越来越把生育健全的孩子、消除疾病、延长生命当作理所当然的常态来对待。残障于是被当作小概率的“个人悲剧”来看待。在这些观念中,残障是基于理想而被建构的,并非源自失误的政策与日常生活的现实,因而也是非常个体化、技术化的事情(Kleinman, et al., 1997: ⅹⅱ)。但上述视角却并未涉及如何从作为生活主体的残障者自身出发去理解障碍。残障者自身是否接受被认定的“残障”身份,或者说是否符合其自身所体验到的真正的障碍问题?这些涉及残障者主体性的问题恰恰正是障碍研究所探讨的核心问题。

(二) 追寻“自立生活”:残障者的社会运动倡导残障者的主体地位,并追寻自立生活的理念,源自残障者的社会运动。当世界卫生组织试图把残障纳入到疾病分类体系的时期,也正是黑人等少数族群觉醒与抗争的年代,其所掀起的公民权运动的影响仍在发酵(Fleischer and Zames, 2011:69)。以美国为例,在因黑人、妇女引发的争取公民权益的一连串社会运动中,残障者运动甚至被誉为是“最后的公民权运动”(Driedger, 1989; 杨锃,2014)。不过,从历史维度来看,残障者运动兴起之初几乎是与整个民权运动相互交织、并行不悖的。以残障者的“自立生活运动”(Independent Living Movement)为例,1962年,身患“脊髓灰质炎”(poliomyelitis9,当时尚无此病的疫苗)的爱得华·罗伯茨(Edward Roberts)因需依靠铁肺(呼吸机)生活,被康复专家评估为不能领取“职业康复援助金”的对象。但这位此后“自立生活运动”的倡导者并不气馁,联合支持者,通过请愿争取到了加州康复局的援助金,并进入了加州大学伯克利分校学习(Shapiro, 1993: 41-46)。

在当时,重度残障者上大学这件事已构成了对以往职业康复制度中“职业自立可能性优先”原则的挑战,何况“罗伯茨们”还抵制了当时的残障者就业援助制度。原因在于,依据降低职业训练成本投入的经济考量,当时的就业援助制度是从低层次、低薪水的职业更有利于残障者就业的角度被制定出来的(Berkowitz, 1987: 176),而残障者进入大学不仅使残障者自人对原本高不可攀的职业开始有所企及,更有力地回击了原本压制其潜在能力、贬低其发展可能性的制度机制本身。

在残障者追求自立生活的社会运动中,制度松动最典型的表现是社会福利援助系统的变化。在原有制度框架下,专业服务采取的是个案工作、康复咨询等“个体援助”的方法,然而,受该运动的影响,社会工作者对介入有问题的个体、使之适应社会的做法产生了不信任感。这类个体援助方式的合法性开始遭到质疑,从而引发了专业社会服务的转变,促成了“激变社会工作”的发展。作为福利制度与受援助者之间的中介者,一部分社会工作者选择了与受援助者站在了一起,主张社会工作者并非仅是临床治疗师,而要成为困难群体的“代言人”,甚至要求担当起与不合理制度进行交涉、谈判的代言人角色(Trattner, 1994:345)。对制度进行改善的要求还表现在,基于倡导对同一区域的所有残障者都应该提供公平的社会服务,1972年加州伯克利市率先建立起了“残障者自立生活中心(CIL)”,成为此后遍及全美各地CIL的原型。作为支持性的研究机构,ILRU (Independent Living Research Utilization)将自立生活进一步概念化,指出“自立生活”是残障者为了在自我决定和日常生活中最小限度地依赖他人,基于自身能做出的选择来自我管理生活,绝非完全独立的个体化活动,而是一种相对性的状态。

进入20世纪70年代,“自立生活运动”开始影响相关法律制度的修改,最直接的表现就是1973年对《康复法》(Rehabilitation ACT)的修订,修订后的康复法不仅承认残障者个体具有“自我决定”等权利,而且从由原本针对残障者个体提供康复服务和评估的所谓“康复型”措施,转向对“带有残障的人”之群体拥有平等接受康复服务权利进行保障,即体现出了“公民权益保障型”的政策实施指向。这一转型反映出“从慈善走向公民权”的基本精神,为《美国障碍者法案》(American with Disabilities Act of 1990)的立法夯实了基础,成为新旧残障者制度的重要分水岭(Scotch, 2001)。

残障者社会运动的独特影响还表现在对障碍理解的改变上。首先,该运动批判并颠覆了对——类似儿童般依赖式生存的——残障者的刻板印象,他们从被动接受照顾的“被监护者”“患者”,成为了同样有自我选择和自我决定能力的人(Dejong, 1983:22)。在如何认识和对待残障者方面,该运动引发了一次价值观的逆转。传统观念认为,障碍问题出在个人身上,改善残障者的社会心理状况,使其适应环境才是解决之道;而新的障碍观建立在“人与环境互动”的理解基础之上,障碍因而成为人与环境互动的不良结果。不过,对此,重在改变个人还是改变环境,就成为一种价值选择。传统的“文化熔炉论”曾乐观地宣称,经过个体努力,谁都能够适应环境,残障者似乎同世界各地涌入美国的移民一样,能够最终适应,甚至成为高效而具有生产性的美国公民。因此,基于这种观念,适应不仅仅是对残障者的要求,更是对整个巨大的移民群体、各类少数族群的要求。只要有良好的环境、适当的教育,适应美国主流社会梦想一定能实现。这一梦想同样深刻影响了残障者的康复理念。康复训练,因此也就承载起了使身体残障者能够融入主流社会生活的使命,然而,这一文化熔炉论所默认的前提却恰恰是不容置疑的“健全者中心主义”之价值观。当这一群体中的多数人无法被社会所真正整合时,这一价值观的局限性也就暴露无遗,成了20世纪60年代之后美国公民权运动的批判对象之一。残障者社会运动从争取基本权益的立场出发,不仅仅是站在反歧视的立场上,更是要颠覆现有的社会歧视之下仍要被迫实现个人适应的观念,倡导并践行“直接面对社会歧视,积极参与社会改造”的价值观。

(三) 医疗模式与社会模式的对立与统合在残障者社会运动的巨大影响下,初版ICIDH对残障的界定引发了持续而广泛的争论。10一方面,“国际残障者联合会”强调区分损伤和障碍,坚持追究社会建构导致障碍的社会责任。这一主张源自20世纪70年代英国的“身体伤残者反隔离联盟”(the Union of the Physically Impaired Against Segregation,简称UPIAS)11对障碍的界定。前文提及的芬克尔斯坦是UPIAS的发起人之一,他作为残障者在20世纪70年代就参加了抵制“机构化”隔离残障者的社会运动。UPIAS就是一个主要由残障者们相互联系起来而构成的社会组织,主张残障需要区分身体和社会两个层面,认为残障不仅有来自身体方面的“损伤”,还有社会层面“妨碍”所导致社会性障碍的含义(UPIAS, 1976: 1412)。这一主张奠定了理解障碍的“社会模式”之基础。

社会模式对医疗模式的批判主要集中在以下三个方面。一是这一医疗模式基于的是“生物决定论”的立场,并暗示了一种一旦损伤就导致残障的“因果关系”判断,对损伤进行治疗的医疗力量优先于其他社会应对的方法。二是把个体康复作为减轻障碍的主要介入方式,将残障者置于康复专家的支配之下,而把社会环境导致的障碍作为不可回避的客观状况,并要求残障者接受并适应,无视了社会环境可以因人改造的可能性。三是将障碍问题的处理矮化到个体身上,回避将残障者的问题视为社会问题。强调障碍的个人属性,要求残障者,尤其是后天残障者自身接受已发生的个人悲剧,尽一切努力转变并适应依赖他人援助才能维持生存,形成其个体障碍认同;反之,对于介入方式,残障者并没有什么发言权,只能依靠具有专业知识的政策制定者和服务提供者代为考虑并提供(Pfeiffer, 1998: 508-517)。

另一方面,医疗康复阵营内部也出现了反思医疗模式的声音。在北美,由加拿大魁北克州的康复专家们组织的“魁北克委员会”在1987年召开了国际会议,对ICIDH存在的问题进行了重新讨论并提出了修正稿。此修正稿继而注重因环境因素导致社会不利的“相互作用模式”。来自康复阵营内部的这一提案在20世纪90年代对ICIDH的修订过程中拥有了极大的主导权(Pfeiffer, 2000:1080)。

在上述批判力量的敦促下,世界卫生组织(WHO)开始了漫长的修订障碍分类的过程:第一阶段,从1993年开始对ICIDH进行正式修订,在1996年形成了ICIDH的第二版α修订稿(ICIDH-2 alpha draft);第二阶段,1997年4月,在日内瓦会议上,世卫组织综合各方意见,修订形成了ICIDH的第二版β-1版本的修订稿(ICIDH-2 beta-1 draft),为慎重起见仍然作为草案,并设定了2年时间作为试用期;第三阶段,在1999年4月的伦敦会议上又结合试用期间出现的问题作了修订,同年7月发表了所形成的ICIDH的第二版β-2版本修订稿,并仍设定了1年的试用期,用于检验在西欧社会之外的其他文化圈中的适用性,以及康复和社会保障之外领域的有效性;第四阶段,在2000年10月修订完成ICIDH-2的会前最终版(ICIDH-2 pre final version),最终在2001年5月的第54届世界卫生大会上,改称为《国际功能、残障与健康分类》(International Classification of Functions,Disabilities and Health,下文略称ICF)获得通过(Bickenbach et al., 1999:1183)。

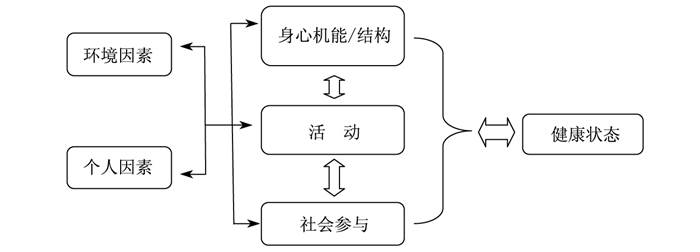

将ICF和之前的ICIDH进行比较,可以发现对残障的界定发生了明显变化。ICF将健康状态分为了两大层面。第一层面是身体机能/身体结构、活动、社会参与三个方面;第二层面则是背景因素,包括环境因素和个人因素。这些因素之间不再被看作是相互独立的,这就改变了ICIDH中“损伤→残障→障碍”的单向线性的影响关系,而是体现了彼此联系、相互作用的见识(参见图 1)。而且,ICF也未继续采用ICIDH中的三大区分,专门注明改订之后用“残障”来统一表述身体、个人和社会三方面的状态(WHO, 2002:203)。

|

图 1 基于ICF的残障分类模型 |

必须看到,ICF的分类一方面改变了ICIDH对残障分类的单向线性理解,同时另一方面强调各要素之间的相互作用,这是对社会模式所批判的ICIDH原来存在问题的积极回应。ICF重视环境因素造成对人的活动以及参与的不利影响,试图将社会模式对损伤和障碍的区分也纳入到其体系之中,因此宣称形成了对残障理解的“综合模式”。在具体判定残障者是否具有自立生活能力时,环境要素至少与身体功能损伤要素同等重要。对追寻自立生活的残障者而言,综合模式显然是制度建构的一种进步,为残障者自助、去医疗化、去机构化等理念提供了实践的试验场,开启了障碍理解新范式的大门。

(四) 社会模式及其挑战与综合模式相对,如果从社会模式来看,残障是一种社会制度建构,是一个起因于制度的社会问题,指向起因于社会制度而导致的“障碍”。起源于英国的障碍研究特别强调这一理解的重要性,认为导致个体残障化、无能化的是社会性“失能”。因此,所谓残障者是指那些因社会性的障碍而无法发挥其能力,并由此被剥夺了参与机会的人们。

1.ICF的“残障”概念基于所谓健康的“生理—心理—社会模式”(Biopsyosocial Model),被认为统合了医疗模式和社会模式这两种相互对立的模式。事实上更加暴露出了两者的矛盾:医疗模式是指通过康复训练(主要有机能训练、职业训练),使残障者逐渐接近健全者,其核心仍然是健全者中心主义;而社会模式的提出源自前述的残障者权利运动,该模式强调残障者的问题并非仅仅是个人层面的“损伤”,而是源于社会制度等障碍相关者发挥能力机会的剥夺。

2.ICF的立场被认为是“对立模式的统合”。它反映了支持“医疗模式”的康复阵营与提倡“社会模式”的障碍研究之间的长期论战,在世界卫生组织(WHO)的相关文本(2001)中则以一种调和的方式得以呈现。那么,两者是基于怎样的共识达成这一平衡的呢?

在医疗模式中,“康复”(rehabilitation)在实际操作层面中逐渐偏离了“恢复人生而即有的权利”这一原意(古典拉丁语中habilis原意“符合人的”,直译即回到符合人的状态),而是主要追求个体“机能恢复”,并进行一系列的训练。这一训练的模式,极易导致“机构中心主义”,并使康复专家团体的利益大于残障当事人利益的情况不断发生。13

如果基于社会模式的核心含义,改变的并非是被介入的残障者个体,而是强调改变社会环境本身。这与“自立生活运动”的倡导有许多共通之处。奥利弗曾对比总结了障碍的“个人模式”与“社会模式”之间的区别。其中主要的区别在于:个人模式强调障碍是个人的认同问题,需要通过对个体的治疗和矫正,即医疗力量来解决——这一解决的方式需要服从专家支配,要求残障者能够适应这一治疗的过程,并接受照顾、甚至是控制;而社会模式强调作为社会问题的障碍,是社会压制的结果,涉及的是残障者的集体认同,强调的是个体和集体的相互责任,必须依靠自助方式,通过社会行动来消除歧视、摆脱控制,追求的是自身能够有所选择的生活,最终倡导的是实现社会改变,而非仅仅要求残障者去实现个体的适应(Oliver, 2009: 34)。

| 表 1 障碍的个人模式和社会模式的对比 |

不过,令人遗憾的是,在残障者社会生活的实践层面,在个别援助的康复机制运作时,环境改变仅仅局限在围绕个体周围的微观层面,如居住空间的改造、对家庭照顾者社会支持的增强等方面,而在由障碍研究所倡导的打破中观与宏观层面的社会性障碍上,却往往显得几乎无能为力(星加良司,2015)。

三、障碍理解的困境与障碍认同若探讨从中观和宏观层面发展并实现障碍的“社会模式”,就必须提到障碍研究的创始人之一欧文·左拉。首先,作为一名残障者,他从残障者主体性的角度撰写的回忆录已成为障碍研究中极具影响力的作品之一。其次,无论是在布兰迪斯大学社会学系的教学和研究生涯,还是之后成为美国障碍学会(Society of Disability Studies, SDS)的创始人14之一,作为一位社会学家,在20世纪六七十年代,他就在倡导患者权益、批判医疗专家支配及医疗化方面在医学社会学领域确立了开拓者的地位(Zola, 1972; 1977),进而影响了世界卫生组织对残障的分类。左拉的前瞻性还体现在,尽管时代不断变化,他却一直向全美残障者权利运动发出声音。他不仅试图将障碍问题理论化,更是大胆叙述自身的障碍问题,并进一步探讨在“谁都会成为残障者”的社会里,应当如何理解和应对障碍的问题。现今的障碍研究在应对社会变化时,诸种观点相互抵触、错综复杂。为了回溯源头、理清发展脉络,考察左拉本人有关障碍研究的思想脉络,对于理解障碍问题而言是一件十分必要且有意义的事。

(一) 生命历程与障碍理解欧文·左拉未满16岁时患上脊髓灰质炎。经过6个多月的住院治疗,他在出院前向波士顿当地一名治疗该病的权威医生做了咨询。医生建议其两腿装上金属的辅助器械,当得知他住在无电梯的4楼公寓里时,又建议他以肢体障碍为由申请转学到公立寄宿制高中。左拉当即询问,如果不这样做会有何后果。医生对左拉的质疑很惊诧,直接断定在30岁之前他必定会出现严重的关节炎。一方面左拉母亲不愿在长期住院之后马上将他送入寄宿学校;另一方面,比起将来面对糟糕的关节炎,左拉看重的是当下的社会生活和朋辈交往,更不愿离开当时就读的一流中学,并认为这是他离开波士顿郊外蓝领街区的唯一机会了(Zola, 1991:2-3)。

于是,左拉首先对“为了障碍当事者最大利益而做出的权威判定”产生了怀疑,事实上这类判定中属于纯粹医学的诊断少之又少,更多的是直接介入当事人的人生选择。当时的左拉拒绝了医生的建议,表示出对将来担负起自我责任的强烈意志,并选择顺应社会主流要求,以健全者来要求自己。左拉之后反思,一旦拒绝了专家建议,就意味着无法拒绝以“健全者中心主义”的价值观来要求自己,而这恰恰使其自身陷入了两难境地。在之后的近20年间,左拉没有选择轮椅,而是坚持依靠辅助用具和拐杖来生活,尽管行走缓慢而痛苦,但也必须坚持。20年中,这一生活过程事实上令他痛苦而疲劳,并塑造了一个“不真实的自我”(Zola, 1991:4)。

直到1970年前后,随着“自立生活运动”的兴起,左拉的意识才发生了变化。当开始使用轮椅之后,左拉发现了自我意识的变化:“在体会到大大方方地利用轮椅也很好”的时候,感悟出之前勉强行走的自己是一个“假我”。轮椅生活也令他感受到了这才是真正的“正常”生活,并开始参与到社会活动之中。促成这一意识急剧转变的契机是1972年5月在荷兰阿纳姆郊外的海特村(Het Dorp)肢体残障者机构中所度过的难忘一周。受到当时社会参与式观察、现象学式的质性研究方法等影响,当面对主体与调查对象之间的关系时,左拉对强调保持和研究对象间的距离去追求“客观性”的观点提出了质疑。在他看来,恰恰是调查对象和自己的关系才是问题的核心,他试图首先来探索自身的身份认同问题,而残障的社会问题实际上也必须通过这一自我身份的探究过程来呈现。

在1990年接受美国医学社会学开拓贡献奖的纪念会上,左拉发表了题为《回到我们的身体和自身之中:反思医学社会学的过去、现在和未来》(Zola, 1991)的演说,提出在医学社会学研究中,对抗“医疗支配”,重视个体生活经验的重要性。

1. 私生活与障碍认同生活是具体而细致的。经营生活总是要求个体具备各种良好的生活能力,并能在一定范围内自主安排生活。残障者在生活中常常面对是否具备各种能力的拷问。对于残障者而言,私生活中最敏感而突出的问题便是“性”。起初,左拉坦诚承认,在都市平民区长大的他深受男权文化影响,以为性就是一种技巧和能力。然而,他发现周围女子和其他男性轻松交际,而与他相处时常表现出是否需要进一步交往的犹豫。这是因为,对方常受到她母亲的告诫,当听到“他将来恐怕连工作都没有”的劝告时,女方就变得慎重起来。面对这一困境,左拉开启了自我防御机制,总是和女子充分交往,待到关系深入之后再主动选择分开,然后又进入下一轮试图“深入”的情感生活之中。当时正处青春期的他,急于向外界去证明他自身拥有的魅力和能力(Zola, 1982a: 215-216)。对于一个残障者而言,娶妻生子是向社会证明有良好生活能力的关键。左拉也如此做了。他后来反思,在证明能爱他人,并被人所爱的过程中,“爱”本来的意义却早已被忘却、被异化了,因此,之前的他根本就没能真正从容而充分地去感受过情爱本身。

对上述认识的转变发生在37岁,那一年左拉离妻别子、单身前往荷兰。在海特村,和那里的残障者们无拘无束的玩耍、毫无保留的交谈之后,他决定不再继续艰难地去证明自身和“健全者”一样,而是努力抛弃以往的自我异化,真正接受那障碍的躯体,回归真实的快乐。对于残障者而言,原本“存在性欲、表示愤怒、感受脆弱及拥有可能”均被否定、甚至剥夺,这些都是妨碍残障者社会参与的内在原因。与奥利弗等人强调作为“制度壁垒”的障碍不同,左拉更为强调的是“社会壁垒”的障碍。在左拉看来,克服社会壁垒,在残障者努力参与社会活动之中与社会主流相互交融,从而认识自己、“回归自我”,并获得作为“残障者的认同”才是真正意义上实践残障者的社会参与。当然,与树立起坚定的“障碍认同”相比,左拉更关注的则是寻找“真实的自我”。他认为,仅仅靠改变真实的自我才被允许参与的社会,不是一个真正实现了残障者社会参与的社会。因此,左拉在晚年坦言,相比美国的民情,荷兰更易令他找回真实的自我,但却又不情愿只生活在阿纳姆郊外,最终选择了在普通人的社会里生活。至于在有关为何在美国树立障碍认同会充满困难的问题,左拉认为,这一困难主要源于美国社会所极端崇尚的“健康主义”(health-ism)观念(Zola, 1982:173-174)。

2. 公共生活与“障碍认同”我们在前文中已经提及,左拉在“自立生活运动”中意识到了“轮椅生活也很好”这一与主流意识相对抗的观念,进而从原本“勉强步行、自我欺瞒”的自我向着“平常走几步、长距离时利用轮椅”的真实自我回归。这一过程也曾经使他面临过以“健全者”要求自我所引发的身份认同的困境。对左拉而言,残障者不得不“伪装自我”来融合于社会。这并非真正意义上的社会融合。在这一意义上,与莫里斯(Morris, 1991)最初提出的“障碍文化”以及“损伤是认同的重要部分”的主张有着同样的思考。也就是说,主张“障碍认同”不见得是选择与其他认同的对立,而是在人的多样化和多元价值中去承认自我的身份。

为了参与到主流社会生活之中,并证明有能力参与,从而丧失去体会参与过程中自身获得的真正快乐,这一点不仅在私生活中会遇到,在公共领域的活动中也时常遭遇。有时,证明自身能力的过程恰恰丧失了体会工作所带来的充实和快乐。这一现象并非仅仅只出现在残障者群体里,也同样出现在被认为社会地位相对较低而又期待出人头地的群体中。比如,少数族裔、女性群体、新移民都易陷入证明自身能力的陷阱之中。因此,在残障者维权运动的研究中,通常把残障者所遭受的歧视与那些因肤色、性别等原因而被歧视的问题置于同一维度上来探讨,这是基于保护公民权益中的反歧视理念。从根本上说,残障者遭受歧视只有通过真正消解“社会性障碍”,才能更顺利地通过技术上对“物理性障碍”的消除来实现对残障者而言的无障碍之“正常化”生活(杨锃,2014)。

然而,左拉对于将障碍问题与少数族群相提并论的做法都表示质疑,这并不是指否定障碍认同,而是认为,残障者试图模仿少数族群去进行维权抗争存在着诸多困难,因为残障的问题更为复杂。尽管,他并不否定残障者要像其他少数族群一样通过策略性的抗争来获得个体应有的权益。但残障的多样性注定了建立认同感的困难。

首先,从残障者出发,与主流对抗去建构一种类似少数族群的身份认同,就显得十分困难。因为,对残障者而言,“倾听是件困难的事,诉说给人听则更为困难”(Zola, 1982:208-211)。听残障者叙说,似乎听到的都是有关个人的不平不满,而多数残障者自身却并不想了解其他残障者的困难细节;对于已感到无法改变现实、甚至陷入绝望的残障者而言,诉说自身的障碍经验无疑是让其重新面对已逃避许久的残酷事实,并非那么容易实现。这可能导致即使在残障者之间当事人也不太愿意表露出“真实的声音”(Zola, 1988b)。对于少数族群,这一诉说的过程意味着“政治性出柜”,是不可或缺的;而对于残障者而言,仅仅只有部分人能够做到这一点。这也是左拉对“把残障者群体建构成为某类少数族群”表示质疑的原因之一。15

不过,建构残障者认同的困难多来自于社会环境。显然,公众形成的“刻板印象”无视了残障的多样性。只要是过轮椅生活的人,都会被认为是同类残障者。事实上,造成轮椅生活的原因是多种多样的,有的因脊椎损伤,有的因小儿麻痹,而有的则是多发性硬化症等。人们往往忽视了这些残障者之间的差异,并未看到残障的多样性。

其次,社会生活中的残障者是公然“隐匿”的存在。在欧美教育中,人们从小养成不要去注意残障者的习惯。这是在心性上使健全者与残障者之间分离开来,并贯穿在社会化过程中,客观上导致了公众在一个假装看不见“残障者”的公共空间中活动。从健全者中心主义的角度,让公众能随处看到障碍也并不符合健康主义的初衷——若不能做到这一点,就意味着控制所有疾病、实现优生的医疗保健迈向“健康社会”的构想幻灭了。

然而,人们对残障者的无视和漠不关心,并未引发残障者的抗议。这一点上,残障者处境与黑人、妇女等群体又迥然不同。残障者们缺乏根植于自身障碍文化而形成的“身份认同”。首先,许多残障者都从健全迈入残障,但其社会化过程往往是健全时经历的,即使自孩提起就成为残障者,也通常被其他健全的家庭成员、医生和社会工作者所包围,缺乏和残障者共同生活的经历。即使有一些残障者在机构中形成共同生活的团体,也因其规模小、影响力不足而难以形成超越机构的亚文化。与黑人或女性无论怎样成功,也会因其肤色、性别而时刻提醒其身份不同,残障者中的成功者们却已然不再乐意把自身当作残障者(这一点对非障碍人士而言颇难理解)。左拉就曾坦白说,天长日久、适应其障碍状态之后,一般残障者都反而没法重新去理解因障碍所引发的不便和困难了。

概括而言,残障者们缺乏亚文化环境,容易忘却自身残障身份的认同。一是与通常意义上的少数族群不同,大多数残障者们缺乏共同生活的经验;二是与种族和妇女等少数族群相比,残障者自组织都比较小型化,未能形成规模效应;三是很难形成类似依靠“以黑为美”(Black is beautiful)团结黑人的观念,崇尚特殊的残障身份反而对团体连带功能的形成不利。不过,自20世纪90年代以来,障碍文化的建构有所突破,这表现为残障者所建立的社群通过自立生活运动,形成各类自助小组,努力摆脱“应该接受怜悯、可怜”和需要恩惠的刻板印象或被“不正常、可怕”这类的标签污名的状态,逐步将障碍形塑为人的多样性中的一类,并把障碍作为重要的元素根植到多元文化之中。

比肯巴赫等人(Bickenbach, et al.,1999: 1182)也认为,欧文·左拉对残障者通过身份认同形成类似少数族群从而希望以此能够参与社会运动表示怀疑,是因为残障者与非残障者的固定二分法导致必须要对障碍做出明晰的自我界定,而“障碍的可变性、连续性”等客观事实使这一自我界定变得异常困难。与其沉浸在一种虚假表明“我是残障者,我自豪”的残障身份认同之中,陷入另一种自我欺瞒之中,还不如直接表明这样一种态度,即与其想为了证明残障者并非无法形成少数族群,而勉强去形成这一少数族群,如此去做的意义其实并不大。

在要实现的目标上,左拉对障碍认同的理解和哈恩等人建立残障者少数族群的主张却是基本一致的。正如比肯巴赫(Bickenbach, et al.,1999: 1182)所理解的那样,欧文·左拉所基于的“普同模式”,并非要求把残障者仅仅作为一类特殊的人,其实关注和提倡的都是为了实现关系到所有人的“一般化的公共政策”。16而哈恩等人所提倡的少数族群模式,尽管强调“障碍的特殊性”,但通过基于保障公民基本权益的残障者权利运动,他的关注点也从只为残障者谋福祉的障碍政策转向了一般公共政策(Hahn, 1985:306)。如此一来,可以说两者都抱有实现“对所有人都有所关照”的社会理想,并对此充满憧憬,无非是在如何实现的策略上表现得有所不同而已。

四、迈向障碍的“普同模式”在反思了作为少数群体的残障者团体难以真正形成之后,欧文·左拉提出了障碍的“普同模式”策略(Zola, 1989: 420)。既然形成具有强烈连带感的障碍认同感对多数残障者而言,显然是要求过高,那么,左拉就试图另辟蹊径,寻找新路径来使障碍获得更多人的理解。

(一) 障碍的普同模式一方面,残障者之间形成相互连带关系的“障碍范畴”依然有效。但同时,左拉暗示,要把那些时而会遭遇障碍、并有着相关体验的人都连带进来。那些人中有:孕妇、带着婴幼儿的人、一时受伤者、暂时得病者以及老年人等,他们并非自认为是残障者,却潜在或类似于一个障碍者。这就是左拉所强调的作为“附加辅助策略”(additional complementary strategy)的障碍普同模式理念。显然,将“障碍作为特征”加以理解,去追求形成有着障碍体验的个体之间的连带感是一种高明的政治策略。每个人的障碍各有各的不同,但人人都会有障碍(感)。种族无法改变,性别很难转化,但人人是或将是残障者。这一策略有助于连带更多的人,并且还有助于使“眼不见障碍”的公众也能够参与进来,来体验日常生活中存在的各类障碍,从而真正去理解残障者和障碍问题。

(二) 障碍的普同模式策略左拉提出障碍的普同模式并非一开始就基于一种政治策略,而是意识到了“医疗化和健康主义”所带来的弊端。当时,他观察到一系列变化,比如,残障者数量不断增加,残障种类随之增加,残障的康复服务日益技术化、医疗化,伴随着机构照顾向居家照顾转变出现了新的问题,而原本受照顾者的自主性却开始觉醒(Zola, 1988a: 365)。正是为了做出对抗和批判,他才基于“作为利用者的患者和残障者权利”,提出了障碍的普同模式策略。

在左拉看来,老龄化、医疗化和利用者主体性这三大要素正在改变障碍,并进而改变社会。在残障者的统计报告中,左拉敏锐地发现,严苛执行以“健康”为劳动规范导致了因障碍而失业的人群有所增大,此外,学龄期儿童被诊断为“注意力缺陷多动障碍”(ADHD)、“学习障碍”(LD)的人数也在不断增加,当然残障者的增多更重要的是与老龄化有着密切的关系。人均寿命不断延长,使医疗已从人的整个生命历程来关注障碍了。

因此,面对老龄化引起障碍、长期照顾需求的增加,医疗康复技术在解决此类问题上的干预加强,反而剥夺了患者自主解决问题的能力,造成了对医疗专家和医疗技术的过度依赖。比如人造器官的使用、动物和机器人的利用均会对患者造成一定的影响。这表明,不仅在治疗领域,而且在照顾领域医疗康复的力量也在增大。医疗化使健康管理强化为一种社会规范并成为个体道德约束之一。一些“克服障碍的残障者”“健康的老人”成为老龄化和慢性病化的社会中的榜样和标杆,发挥出极强的示范作用;而失去工作的残障者、深陷慢性病的老人则成为竞争中最后的失败者,被无视、被遗忘甚至被否定。正是基于这一医疗化的过程,由障碍而引发的社会问题被还原为个体道德问题来处理,呈现出一种“去政治化”的倾向(Zola, 1988a: 370-373)。

如何能介入并干预这一进程,实现将障碍问题重新“政治化”的目标?左拉基于当事者的自主性和赋权增能的需求,主张首先在残障者和老人之间建立联盟,这是最初的普同模式策略。为了实现这一联盟,就要克服狭隘的、以一种障碍或某类疾病形成集体运动的做法。事实上,由于疾病种类的详细分类和临床医疗的专业分化,在这些团体内部,由于成员因具体的病症和障碍经验各异,相比类似点更易关注差异,使得成员集体认同感变弱。更致命的是,当多个团体分别在障碍种类、疾病保障方面提出各自不同的需求时,各残障团体之间变得似乎是在争相表现各自团体的悲惨现状,以求优先得到福利政策的倾斜和预算的增加,陷入了一种彼此相互竞争的关系。因而,需要寻求一种残障者之间忽略差异、寻找共识的策略。为此,左拉做了细致调查,发现有为数不少的人,尽管他们不把自己当作残障者,但却在实际生活中部分感受过“障碍”——只要让这些人能够与残障者们建立联盟,就将改变社会格局。除了障碍感有一定的普遍性,他还敏锐洞察到,为了对抗“拒绝死亡、老化和障碍”的健康主义,现代社会中的所有人一生中都存有患病或残障的风险。这意味着所有人都可能是一个潜在的残障者,因而与残障者怀有相同的需求,这就是“需求的普遍性”(Zola, 1988a: 380-381)。

正是基于“普遍的障碍感”和“需求的普遍性”,左拉提出了障碍的普同模式策略,并迈出了更关键的一步。他从社会政策的角度探讨障碍经验,认为至少在建筑、交通和劳动就业三个领域,今后随着老龄人口比例的上升,残障者数量将不断增加,随之障碍特性也发生变化。障碍将不再是少数人的经验,而将是每个个体都将面临的风险,只不过是有人在人生的早期遭遇,有人则在人生的晚期出现。唯有将障碍经验转向从面对风险和普遍的障碍体验的角度去诠释时,才能真正打破社会对残障者的差别和歧视,从而促进残障者的社会参与(Zola, 1989)。

左拉基于残障者人数不断增多以及障碍特性不断变化的考虑,反对特意去建设多种多样的残障者专用设施,而是提倡在所有的设施中增加应对各类障碍的功能。比如,并非去建设残障者专用住宅,而是普通住宅中增加残障者能够利用的各类功能;不是去开通专门针对残障者的交通工具,而是将无台阶无障碍的功能植入到普通的公共交通工具中去,以实现残障者的正常化生活。实际上,犹如电动车窗等技术改造和发明,起初虽然是从便利残障者的角度设计的,但最终却使所有人都受益。因而,他坚信“借障碍之名,今日所做之一切将有益于明日之社会”(Zola, 1989:428)。

(三) 社会模式与普同模式在欧文·左拉提出的障碍普同模式中,已经可以看出普同模式与社会模式之间的差异。这一对立首先在于普同模式与少数族群模式在政治策略上有所不同。简言之,少数族群的政治选择在于,通过障碍认同圈定出一类边界清晰的少数族群,其目标是通过基于公民权益的残障者权利运动去建设为了残障者的无障碍设施,剔除社会障碍,实现残障者的社会参与。但是,正如前文所述,左拉注意到了,倡导残障者的少数族群模式很可能带来的消极影响,批判了残障者与非残障者这一相对固定的二分法,从障碍的连续性和可变性等事实出发,这一固定的二分定义是很难确立的(Zola, 1993:30)。因此,左拉不倾向于分隔,而是期待联合的策略,使残障者权益运动超越了公民权运动的框架,与增进老龄人口福祉的社会运动相互结合了起来。进一步推进普同模式的策略,使得运动朝向改善包含残障者在内的所有人的生活世界和社会制度的目标,换言之,从面向残障者的专门社会政策迈向了社会政策的普惠化。同时,在残障者服务的实务领域,普同模式的一些观点被以世界卫生组织(WHO)为主导的对障碍界定、评估和测量所吸收并采纳,打破了以往近半个多世纪以来对障碍的传统认知,进一步颠覆了公众对障碍经验的刻板印象(Bickenback et al., 1999)。

的确,左拉的问题意识起初就来自于如何抑制医疗化带来的医疗专业力量的滥用。为此,仅依靠国家力量对专业性的医疗制度做出限制是非常困难的,只能依靠社会力量,最重要的是依靠作为生活主体的人,尤其是依靠医疗康复服务的利用者的力量去限制医疗化带来的消极后果。然而,伴随着现代医疗社会的飞速发展,实际上减缓医疗渗透的手段和策略的效果都是极其有限的。在这一背景之下,如果健康者和不健康者的数量出现逆转将发生怎样的后果?其实并不一定非得等到病人为多数的社会到来,在人口中的病人或残障者达到25%-30%时,利用者将不再是纯粹的少数派,而会成为“不可忽视的少数派”(Zola, 1988a)。此时,力量均衡就会被打破,相比关注个体适应,人们更会重视运用社会政策去消除社会性的障碍壁垒。这正是左拉所期待实现的。

总之,左拉的障碍普同模式打破了仅有少数人才拥有障碍经验的固定观念,在障碍诠释理论和政治策略方面均有突破。如果从为残障者争取公民基本权益的角度来加以理解,其普同模式恰恰强调的是在直接面对“民情变动”的层面试图延展公民权益的范围,使得原本被无视、被排斥的群体能够将其生活领域的需求彰显出来,建立与其他群体的联合阵营,争取制度的变革,从而获得平等、公正的对待。

五、讨论与结论通过探讨障碍研究的历史进程,本文集中考察了欧美残障者的制度与生活变迁,旨在反思面向残障者的社会福利援助和“医疗模式”所带来的局限性,并试图结合社会模式对医疗模式的批判,理解障碍的“普同模式”,追寻解决障碍问题的社会行动理念和策略。在这一进程中,障碍研究通过对残障之成见的批判,试图确立起一种有关残障的全新认识。这一演进过程无疑为中国的障碍理解和社会制度的创新提供了可参照的理念和经验。

一方面,随着中国残障者群体规模的不断增大,如何满足残障者的生活需求无疑将成为社会建设的重要组成部分。在经济社会发展程度较高的大城市,一股助残服务项目的社会化运作潮流正在兴起,所谓更加“专业化”的援助服务已成为主要的追求目标。作为被服务对象的残障者们不是在接受身心机能恢复的训练,就是在进行职业康复,其余时间还要接受来自多方的恩惠式“关爱”。在这一现状中,多数残障者难免陷入自我欺瞒之中,难以发现真正的自我,更难道出“真实的声音”。一旦适应了机构生活,残障者就更难以形成主体意识。不过,部分残障者的意识正在悄然发生着变化。与欧文·左拉当年所遭受的环境类似,他们一方面接受永不停息的各类训练,追求着恢复“健全”功能的梦想,时刻勉励自身要比健全者更加努力,以获得社会承认;另一方面则因一些并无实效的康复活动反受二次伤害,在遭遇挫折之后,从疲惫不堪中开始觉醒,理解了原有助残模式的局限性。

另一方面,与社会服务的状况相对比,中国的障碍研究还处于起步不久的状态。现阶段,在有关中国残障者的制度建设中,面向个体的医疗模式仍是主流。残障研究如何汲取普同模式的理念,倡导公众在日常生活中体验障碍感,从而参与社会性障碍的剔除,无论从制度层面还是从社会生活层面都显得十分重要而紧迫。从这一意义上说,社会服务领域促进残障者实现正常化生活的社会建设和制度改革的工作应当进一步加快步伐。

同时,受科技进步与信息化的影响,中国大陆有关残障的制度改革和障碍研究需要展开国际对话与交流。一方面,有必要深入研究中国社会的障碍问题、乃至从障碍相关的社会文化而衍生出对人观的探讨。尤其是,基于多元主义的障碍普同模式,为中国的障碍研究提供了一种重要的视角。这一视角启示我们,以往在理解中国传统社会的残障观时,把中国的障碍问题当作特殊形态加以理解的特殊化,事实上容易陷入二律背反。如果说,中国的残障者的确是特殊的,则这一特殊性也就是多元化的障碍问题的一个有机组成部分而已。这就必须承认多元主义的正当性和合理性,而多元主义则是建立在“人生而自由,并能够获得自由”这一普遍原则之上的。对障碍理解的多元主义也正是建立在作为生活主体的残障者可以获得自由这一前提之上的。在这一意义上,不承认中国的残障者具有自由、自立可能性的特殊主义,则恰恰会深陷矛盾境地而无法自圆其说。

在思想层面,早在《礼记·礼运·大同篇》中有“鳏寡孤独废疾者,皆有所养”的记述,但从福利社会学的视角看,这仅体现出传统社会存有“补缺型”的理念。中国人对障碍问题的认知和处理,始终停留在对怜悯废疾者实施恩惠的地步,长期未有发展。这与传统社会基于“等级差序”的“礼”制抑或有千丝万缕之联系,表现为强者自据中心,而弱者渐次边缘。然而,在面对西方文明的冲击之际,立足自身文化、重构传统观念之际,近代中国也出现了以“仁”作为普遍情感和价值核心,试图消除等级差序,再造社会秩序的思想,随后融入成为促进社会变迁和转型的重要基因(渠敬东,2015)。这表明,中国并非缺乏试图建立普同主义的思想土壤,对于障碍问题而言,同样具备寻求普遍情感、重建人观的社会思想基础。

在实践层面,从制度与生活间的互动角度(肖瑛,2014),一方面,残障者作为生活主体,是否有合理合法的途径,能够充分暴露其特殊需求与相关制度之间所存在的种种龃龉之处,是获得制度改进的必要前提;另一方面,从制度出发,正式制度的代理人是否对残障者的生活需求及与之相关的“民情”有所体察,也可为变革存留余地。残障者社会运动的经验进一步启示,在相关制度与生活主体的权益保障发生冲突之时,社会工作等原本执行社会福利制度、提供专业服务的主体,也需及时应对,发挥其交涉、谈判等中介作用。当然,真正能够发挥这一中介作用还需要一定的条件。这不仅仅取决于社会工作既需要坚守案主为本、需求导向的服务原则,更需要超越可能存在的制度性依附、甚至隶属关系,使中介者本身具有相对独立的第三方身份。2008年5月,联合国颁布的《障碍者权利公约》生效,残障者的权利与国家责任之间的关系日渐明确起来(王国羽,2009)。上述公约为正式制度和生活领域之间如何达成一定的契合度提供了共通性的规则,以健全者为中心所形成的原有残障制度将接受全面的检验。

当然,合理的制度建设必然追求体系化、高效化。在市场经济的机制中,这经常成为否决对残障者投入高成本的无障碍设施改造的理由。不过,自发的社会秩序正在弥补市场经济所导致的弊端,这也常是社会学被认为优于经济学的本领,因为这触及了人类行为动机最根本的层面——尤其是其合作机制中的“互惠利他原则”早已被编入人类控制社会行为的基因之中(福山,2015:150, 174-176)。障碍的普同模式恰恰能够充分体现这一原则,任何对公共空间的无障碍化改造,在持续改善残障者社会生活的同时,正在重塑着整个社会生活系统。今天,为残障者创造便利生活的社会环境,实际上并非仅仅惠及残障者,也等同于为众多的长者、儿童提供了安全与便利,在总体上为所有人提供着更为人性化的、更加安全的社会环境。从普同模式的视角出发,人人都偶尔类似残障者,时而遭遇社会性障碍,会有各自的障碍体验。若残障者的境遇有所改善,则多数人的状况也将得到一定的改善。这是一个持续互惠利他的社会演进过程。

因此,残障者有必要更为积极地把对制度的转变作为自我反思与自我提升的准则和动力,培育起参与决策的主动性,并从被强制改变转而成为主动寻求变革的生活主体,只有这样,才能够进一步推动社会的无障碍化,营造正常化的生活。我们应当认识到,障碍的普同模式将生产出超越少数族群利益的制度性变革力量,成为一种充满公共性的粘合剂,与老人、女性等其他生活主体之间建立起相互信任和良性互动,最终推进民情再造,树立现代人观,实现社会的真正转型。

注释:

1.此左拉并非法国著名的批判现实主义作家爱弥尔·左拉(émile Zola,1840-1902),而是当代美国的医学社会学及维护残障者权利的著名学者欧文·肯尼思·左拉(Irving Kenneth Zola,1935-1994)——编者

2.鉴于日韩及中国的台湾地区等汉字文化圈均废止了“残废”“残疾”等可能引发歧视的称谓,中国大陆亦有学者开始借鉴“社会模式”对disability予以界定,译作“残障”(鲍雨、黄盈盈,2015),本文综合比较近年来的研究,倾向于将明显内含有impairment(生理机能损伤)维度的disability(即泛称)译为“残障”,而把在社会模式中作为与impairment相对峙的概念被使用的disability译作“障碍”,以作更明确地区分。

3.不过,对上述观点的批判也不少,主要集中在,把残障者的经验、认识和人类的生产方式相互关联,显得过于机械主义;而对残障者在社会经济生活中不利状况的理解则显得过于偏向“技术决定论”(Barnes and Mercer, 1999)。

4.从此后开发形成的“日常生活行动”(ADL)、“工具性日常生活行动”(IADL)以及“社会生活行动”(ASL)等临床评估日常行动功能的测量工具来看,技术评估中功能缺陷的概念有逐渐替代“残障”的可能性。

5.社会福利制度依靠重新评估这些测量方式,如哪些指标需放入测定的项目中,放入这些指标又应占到怎样的权重,随着康复过程残障者会发生怎样的变化等,来确定医疗康复保险支付过程中的比例(Sainsbury, 1973)。同时,这些测量的思路和方法也被进一步采用,迅速推广到对智力障碍和精神障碍的领域(Hertz, et al., 1977)。

6.这组名词最早曾出现在1958年的美国康复法咨询委员会的文件中。由于1956年美国社会保险制度中新增“残障保险”(Disability Insurance),社会保险署委托了相关研究团队来研究给付方式和比例。受此委托,美国残障儿童协会的Maya Riviere在提交的报告中建议按照“损伤、残障和障碍”来区分层面并编码(Miles, 2011)。

7. 1601年英国的《济贫法》中就对国家介入伤残者作了规定。1834年颁布《新济贫法》之后,禁止了院外救济,导入了劣等处置原则,残障者被纳入“老人和虚弱者”范畴内,成为劳改所的强制收容对象(Stone, 1984)。

8.在这一点上,中国依据《母婴保健法》,实行孕期保健的医疗介入,普及优生法的制度是非常值得关注的。法律制度虽规定禁止抛弃、伤害已出生的先天性障碍幼儿,但对于妊娠检查时发现胎儿缺陷,则可听取医师建议,选择引产。这绝非类似纳粹德国所采取的“优生政策”(Gallgher, 1989)。斯通(Stone, 1996)在研究中也认为,对发现有缺陷的胎儿实施终止妊娠的做法,不应做粗暴的价值批判,因为不可忽视的是,在发展中国家,障碍儿出生将引发一系列养育和照顾的家庭生活危机。

9.即一般俗称的“小儿麻痹症”。——编者注

10.对首部ICIDH进行批判的力量主要由两部分组成。除了来自康复阵营内部的一些批评人士,还有“残障者国际”(Disabled Peoples’ International, DPI)。这是一个由障碍当事人组织起来的国际组织。该组织的组建成立,起因于部分残障者在1980年的加拿大“世界康复会议”上要求与专家平等对话,而遭到拒绝。DPI成立之后就致力于对WHO所主导的障碍分类的批判,在要求WHO废止ICIDH无望的情况之下,逐渐转向要求修订完善,并要求其明确“作为个体机能的损伤”与“作为社会障碍的残障”的区别(Hurst, 2000:1083-4)。

11. 20世纪60年代中后期,英国的残障者设施之一“切希尔之屋(Cheshire Home)”提倡“进步”改革。入住者以亨特(Paul Hunt)为核心对机构管理提出批评,追求自由活动,并进一步要求“自主管理”。亨特离开该机构后于1972年在《卫报》投稿发表了对残障者收容设施的批判,并呼吁结成维护残障者权益的组织。相应于这一倡导,之后结成的组织即身体残障者反隔离联盟(UPIAS)。

12. UPIAS. 1976. Fundamental Principles of Disability, link address: http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/UPIAS-fundamental-principles.pdf#search=Fundamental+Principles+of+Disability+UPIAS.

13.问题在于康复概念在演变过程中也在不断拓展其领域和边界,不但有康复医学,20世纪60年代以后还出现了“社会康复”(social rehabilitation)的概念,所开展的服务已经不再囿于医疗领域了(O’Brien, 2001: 88-105)。

14.欧文·左拉曾担任《残障研究季刊》(Disability Studies Quarterly)的首任编委会主任,因而在美国常被称为“障碍研究之父”(Mairs, 2004: ⅹⅰ)。

15.当然,欧文·左拉并非认为残障者之间无法形成连带意识。他强调的是,只有残障者找回已经失去的真实自我时,这些人们彼此之间才会产生共鸣与连带感。

16.值得注意的是,比肯巴赫等人虽借用欧文·左拉理念,在修订残障分类时提出普同主义(universalism),但与左拉提出普同模式不同,左拉试图使残障者阵营在制度决策中成为“不可忽略的少数派”,与普同主义还是有区别的。

| [] |

鲍雨, 黄盈盈. 2015. 从偏差到"体现":对"残障"意义的社会学理解.

北京社会科学(5): 57-64.

|

| [] | |

| [] |

福山, 弗朗西斯. 2015. 大断裂: 人类本性与社会秩序的重建[M]. 唐磊, 译. 广西: 广西师范大学出版社.

|

| [] |

奥利弗, 迈克尔、鲍勃·萨佩. 2009. 残疾人社会工作(第二版)[M]. 高巍、尹明, 译. 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

渠敬东. 2015. 返回历史视野, 重塑社会学的想象力 中国近世变迁及经史研究的新传统.

社会, 35(5): 1-25.

|

| [] |

王国羽. 2008. 联合国身心障碍者权利公约对台湾的启示.

社区发展季刊, 10001(5): 106-116.

|

| [] |

肖瑛. 2014. 从"国家与社会"到"制度与生活":中国社会变迁研究的视角转换.

中国社会科学(9): 88-104.

|

| [] |

星加良司. 2015. 试论残障社会模式的认识误区及其实践性陷阱.

社会: 1116-132.

|

| [] |

杨锃. 2014. "反精神医学"的谱系:精神卫生公共性的历史及其启示.

社会, 34(5): 60-93.

|

| [] |

Barnes, Colin. 1991. Disabled People in Britain and Discrimination: A Case for Anti-discrimination Legislation. London: Hurst and Co. in association with the British Council of Organisations of Disabled People.

|

| [] |

Barnes, Colin and Geoff Mercer. (eds. ) 1996. Exploring the Divide: Illness and Disability. Leeds: the Disability Press.

|

| [] |

Barnes, Colin and Geoff Mercer. (eds. ) 1997. Doing Disability Research. Leeds: the Disability Press.

|

| [] |

Barnes Colin, Geoff Mercer, Tom Shakespeare. 1999. Exploring Disability: A Sociological Introduction. Cambridge: Polity Press.

|

| [] |

Berkowitz Edward. 1987. Disabled Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Bickenbach Jerone E., et al. 1999. "Models of disablement, Universalism and the International Classification of Impairments, Disability and Handicaps.

Social Science and Medicine, 48(9): 1173-1183.

DOI:10.1016/S0277-9536(98)00441-9

|

| [] |

Dejong, Gerben. 1983. "Defining and Implementing the Independent Living Concept." in Independent Living for Physically Disabled People, edited by Nancy Crewe and Irving Kenneth Zola. San Francisco: People with Disability Press.

|

| [] |

Driedger Diane. 1989. The Last Civil Rights Movement: Disabled Peoples'International. London: C Hurst and Co. Publishers Ltd.

|

| [] |

Finkelstein Vic. 1980. Attitudes and Disabled People. New York: World Rehabilitation Fund.

|

| [] |

Finkelstein, Vic. 1993. "The Commonality of Disability. " in John Swain, Sally French Colin Barnes and Carol Thomas (eds. ). Disabling Barriers-Enabling Environments. London: SAGE Publications.

|

| [] |

Fleischer Doris. Zamens., Frieda Zames. 2011. The Disability Rights Movement: from Charity to Confrontation. Philadelphia: Temple University Press.

|

| [] |

French, Sally. (eds. ) 1994. On Equal Terms: Working with Disabled People. Oxford: Butterworth-Heinemann.

|

| [] |

Gallgher Hugh Gregory. 1989. By Trust Betrayed: Patients, Physicians, and the License to Kill in the Third Reich. New York: Henry Holt.

|

| [] |

Hales, Gerald. (eds. ) 1996. Beyond Disability: Towards an Enabling Society. London: SAGE.

|

| [] |

Hurst Rachel. 2000. "To Revise or Not to Revise?" Disability.

Society, 15(7): 1083-1087.

|

| [] |

Kleinman, Arthur, Veena Das and Margaret Lock (eds. ). 1997. Social suffering. Berkeley: University of California.

|

| [] |

Linton Simi. 1998. Disability Studies/Not Disability Studies.

Disability and Society, 13(4): 525-540.

DOI:10.1080/09687599826588

|

| [] |

Mairs, Nancy. 2004. " Foreword. " in Irving Kenneth Zola. Missing Pieces. Reissued version: ⅶ-ⅹⅱ.

|

| [] |

Miles M.. 2011. The Social Model of Disability Met a Narrivative of Credulity: A Review.

Disability, CBR and Inclusive Development, Guest Editorial, 22(1): 5-15.

|

| [] |

Morris David B.. 1991. The Culture of Pain. California: University of California Press.

|

| [] |

Nagi Saad Zaghloul. 1964. A Study in the Evaluation of Disability and Rehabilitation Potential.

American Journal of Public Health and the Nation's Health, 54(9): 1568-1579.

DOI:10.2105/AJPH.54.9.1568

|

| [] |

Nagi Saad Zaghloul. 1969. Disability and Rehabilitation: Legal, Clinical and Self-Concepts and Measurements. U.S.: Ohio State University Press.

|

| [] |

Nagi Saad Zaghloul. 1976. An Epidemiology of Disability among Adults in the United States.

Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society, 54(4): 439-467.

DOI:10.2307/3349677

|

| [] |

O'Brien Ruth. 2001. Crippled Justice: the History of Modern Disability Policy in the Workplace. Chicago: University of Chicago Press.

|

| [] |

Oliver Michael. 1983. Social Work with Disabled People. London: Macmillan.

|

| [] |

Oliver Michael. 1990. The Politics of Disablement. London: Macmillan.

|

| [] |

Oliver, Michael. 1996. "Defining Impairment and Disability: Issues at Stake. " in Colin Barnes and Geof Mercer. (eds. ). Exploring the Divide: Illness and Disability. Leeds: the Disability Press.

|

| [] |

Oliver Michael. 2009. Understanding Disability : from Theory to Practice. London: Macmillan.

|

| [] |

Parsons Talcott. 1951/1979. The Social System. London: Routledge and Kegan Paul.

|

| [] |

Pfeiffer David, Yoshida K.. 1995. Teaching Disability Studies in Canada and the USA.

Disability and Society, 10(4): 475-500.

DOI:10.1080/09687599550023462

|

| [] |

Pfeiffer David. 1998. The ICIDH and the Need for its Revision.

Disability and Society, 13(4): 503-523.

DOI:10.1080/09687599826579

|

| [] |

Pfeiffer David. 2000. The Devils are in the Details: the ICIDH2 and the Disability Movement.

Disability and Society, 15(No.7): 1079-1082.

DOI:10.1080/713662020

|

| [] |

Sainsbury Sally. 1973. Measuring Disability, Occasional Papers on Social Administration. London: G. Bell.

|

| [] |

Scotch Richard. 2001. From Good Will to Civil Rights: Transforming Federal Disability Policy. Philadelphia: Temple University Press.

|

| [] |

Shapiro Joseph. 1993. No Pity: People with Disabilities forging a New Civil Rights Movement. New York: Times Books.

|

| [] |

Stone Deborah. 1984. The Disabled State. Philadelphia: Temple University Press.

|

| [] |

Stone Emma. 1996. A Law to Protect, a Law to Prevent: Contextualizing Disability Legislation in China.

Disability and Society, 11(4): 469-483.

DOI:10.1080/09687599627543

|

| [] |

Swain, John, Sally French, Colin Barnes and Carol Thomas 1993. Disabling Barriers-Enabling Environments. London: SAGE, in Association with the Open University.

|

| [] |

Trattner Walter. 1994. From Poor Law to Welfare State: a History of Social Welfare in America, 5th edition. New York: Free Press.

|

| [] |

WHO. 1976. The International Classification of Disease. Geneva: World Health Organization.

|

| [] |

WHO. 1980. The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Geneva: World Health Organization.

|

| [] |

WHO. 2002. World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization.

|

| [] |

Wood Philip.H.N. 1975. Classification of Impairments and Handicaps. Document WHO/ICDO/Revocone/75.15. Geneva: World Health Organization.

|

| [] |

Zola Irving Kenneth. 1972. Medicine as an Institution of Social Control.

The Sociological Review, 20(5): 487-504.

|

| [] |

Zola, Irving Kenneth. 1977. "Healthism and Disabling Medicalization. " Disabling Professions, edited by Ivan Illich, ect. Boston: Marion Boyars: 41-69.

|

| [] |

Zola Irving Kenneth. 1982. Missing Pieces: A Chronicle of Living With a Disability. Philadelphia: Temple University Press.

|

| [] |

Zola Irving Kenneth. 1988a. Aging and Disability: Toward a Unifying Agenda.

Educational Gerontology, 14(5): 365-387.

DOI:10.1080/0380127880140503

|

| [] |

Zola, Irving Kenneth. 1988b. "Policies and Programs concerning Aging and Disability: Toward a Unifying Agenda. " The Economics and Ethics of Long Term Care, edited by Sean Sullivan and Marion Ein Lewin. Washington, D. C. : Aei Pr.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0380127880140503

|

| [] |

Zola Irving Kenneth. 1989. Toward the Necessary Universalizing of a Disability Policy.

The Milbank Quarterly, 67(2): 401-428.

|

| [] |

Zola Irving Kenneth. 1991. Bringing Our Bodies and Ourselves Back in: Reflections on a Past, Present, and Future 'Medical Sociology'.

Journal of Health and Social Behavior, 32: 1-16.

DOI:10.2307/2136796

|

| [] |

Zola Irving Kenneth. 1993. Disability Statistics, What We Count and What It Tells Us: A Personal and Political Analysis.

Journal of Disability Policy Studies, 4(2): 9-39.

DOI:10.1177/104420739300400202

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35