仪式是被不断重复和简化的文化沟通的诸插曲(episodes),其中社会互动的直接参与者,和那些观察它的人们,共享着一个彼此的信念(a mutual belief),即沟通之符号的(symbolic)1内容在描述性(descriptive)和规定性(prescriptive)上的有效性,并且他们接受另一方意图的本真性(authenticity)2。正是因为这种对意图和内涵以及对互动的内在有效性的共享理解,仪式才能产生影响和感动。仪式的有效性激发着参与者,并将他们联系起来,增加他们对交流中的符号对象的认同,强化他们与符号对象和观众及广泛的相关“社群”之间的联系。

如果用一种文化特性来标记人类社会组织的最早形式,那这种文化特性就是仪式的中心性。从出生到夫妻关系,从和平的外交关系到战争的准备,从治愈病人到庆祝集体安乐,从年龄变化到承担新的职业和政治角色、确认领导关系和庆祝周年祭——这些社会过程在早期的社会形式中都被打上了仪式化符号交流的印记。如果用一种文化特性来区分早期形式与更加现代的、大规模的、复杂的社会组织形式,那这种文化特性就是这些仪式过程的中心性被取代。当代社会围绕党派之间结果不确定的冲突演变,这些党派并不必然共享信念,通常也不接受彼此意图的有效性,甚至常常对民众在行动中的作用有不同的描述。

社会观察者们,无论更为科学还是更为哲学,都发现了无数这一历史转型概念化的方法,从一些全面的、可疑的进化论对比,如原始/高级、野蛮/文明,到更具合法性但仍过度二元对立的区分,如传统/现代、口/文字以及简单/复杂。一个人不必是一个进化论者,也可以不必接受元历史简化的二分法,他仍能看到一场广泛的变革已经发生。马克思·韦伯坚持自己不确定性的历史进路,反对任何进化论的思想,然而他所论述的从卡里斯马到常规化、从传统社会到价值、目的理性社会的运动,其实正是仪式的去中心化过程。相对于主要通过仪式组织起来——这些仪式坚定了形而上的、合意的信念,当代社会将自己开放于商议的过程和对手段和目的的反思,导致冲突、失望以及信仰衰落的感受,至少同整合、确信以及集体精神的激发这些感受一样常见。

然而,大多数生活在更加复杂和碎片化社会中的人也意识到,这种理性化过程还没有取得彻底的胜利,不管这种情况是好还是坏(Alexander,2003a)。仍然存在一种以重复和简化的认知和道德框架为基础的持续而强烈的符号化,在标记着各种个体和私人关系。更多的公众和集体过程——从社会运动(Eyerman and Jamison, 1990)到战争(Smith,2005)、革命(Apter and Saich, 1994;Hunt,1984;Sewell,1980)、政治变革(Giesen,2006;Edles,1998;Goodman,2007)和丑闻(Mast,2006),甚至科学社区的建构(Hagstrom,1965)——仍然继续依赖于符号交流简化的结构和直觉的、不假思索的信任所产生的文化互动,而这种文化互动在某种程度上也能产生直觉的、不假思索的信任(Sztompka,1999;Barber,1983)。或许我们甚至可以说,在一个分化、层级化和反身性的社会,一个策略的成功依赖于对战略策划者符号沟通的文化内容之有效性方面的信念,依赖于接受他人策略意图的本真性,甚至是他们的真诚性。而且几乎每一种现代集体性都时不时地依赖于创造了共享认同感受的整合过程,即使这些整合过程是对立于那些过分简化的建构而形成的——这种情况经常发生(Jacobs,2000;Ku,1999;Chan,1999)。

在微观和宏观两个层面,在个体之间、集体之间以及集体内部,我们的社会似乎仍然充满着符号的、类仪式的活动(symbolic,ritual-like activities)。然而,正是“类仪式”这一概念指明了我们面临的困惑。我们明白,在复杂社会中处于中心地位的过程是符号的,有时这些过程在群体、群体之间甚至社会层面上也是整合的。但是,我们也清楚地感觉到这些过程并不是传统意义上的仪式(相关比较见Lukes,1977)。甚至当这些过程申明有效性和本真性、引起整合的时候,形成的欢腾状态也是短暂的。如果它们得以简化,那么它们就不太可能被重复;如果它们被重复,符号交流也不太可能像以前那样得到简化。

这是本文所要强调的困惑。在我们继续思考文化的复杂性和矛盾、制度分化、争夺社会权力和社会分割的同时,是不是有可能发展一种理论,来解释特定群体的整合——甚至是统一的集体性——如何通过符号交流来获得?一个理论能在完全保证信念的一贯角色的同时,又承认怀疑和批判也是我们时代的主要标志吗?

为了解决这个困惑,我将发展一种系统的宏观社会学模型,将社会行动当作文化表演。这样,我不仅需要探讨剧场(theatrical)3表演和戏剧演出理论的历史根源(如Turner,2002; Schechner,2002; Auslander,1997; Carlson,1996; Geertz,1980; Goffman,1974; Burke,1965; Austin,1957),还需要探讨社会表演的历史及其理论。这意味着要看符号行动如何以及为什么会从仪式发展到戏剧(Turner 1982),又为什么经常倒退,回到类仪式的过程(Schechner,1976)。

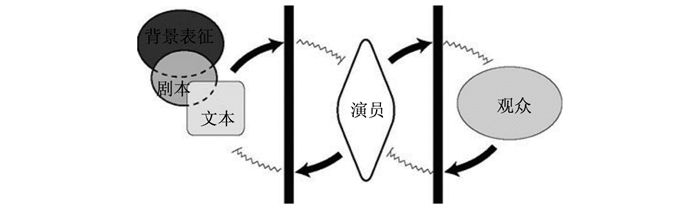

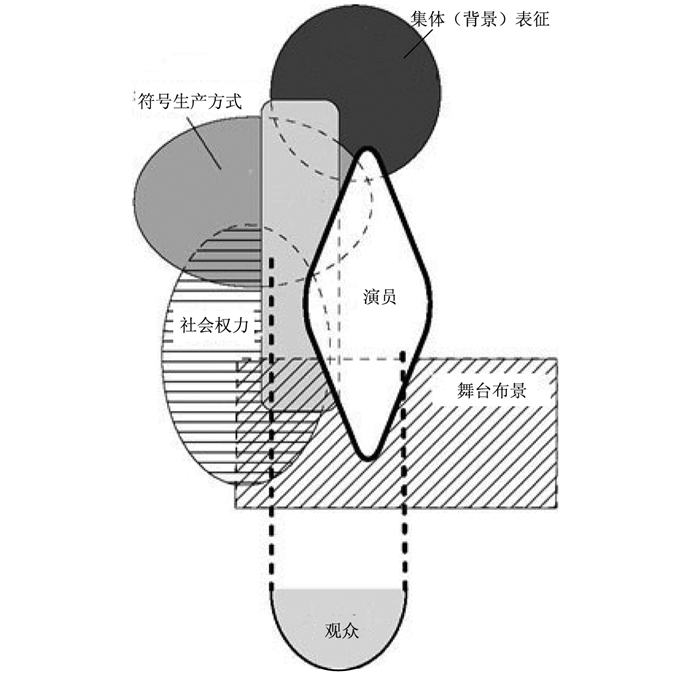

我的论证要点简述如下:集体组织越简单,社会和文化的分割和分化越少,社会表演诸要素越相互融合;集体越复杂、分割和分化,社会表演的诸要素变得越分解(de-fused)。要在一个复杂程度不断提高的社会中产生作用,社会表演必须努力实现“再融合”(re-fusion)。达成融合,社会表演就变得可信和有效——更加类仪式,如果保持分离的状态,社会表演就看起来虚假和不自然,并且在贬损的意义上更像表演而非仪式, 结果使它们更不能达成预期目的。失败的表演在于那些行动者——无论是个人还是集体——不能将表演的各种要素找回来、使其显得严密周到地相互连接的表演。这种表演失败使行动者更难通过切实可行的方法认识到自己的意图。

这个论证直指社会表演的要素是什么的问题。我将在下文详细讨论这个问题。然后,通过手头这个社会表演的分析模型,我将返回以下历史问题:是什么使得早期社会能更频繁地将他们的表演变成仪式,后来的社会发展如何为我们当下的表演行为创造了模糊而不稳定的背景。这个历史论据一经建立,我就将回到表演成功和失败的模型上,用更多的细节来说明相互依赖的诸要素。

一、文化表演的诸要素文化表演是一种社会过程,藉此行动者单独或者协调一致地向他人展示他们社会情境的意义。该意义可能是行动者主观持有的,也可能不是;这种意义是他们作为社会行动者,有意或无意地希望他人相信的东西。为了让自己的展示取得预期效果,行动者必须提供可信的表演来引导自己的行动和姿态指向的对象,使其认为自己对动机和解释的描述是合理的(Scott and Lyman, 1986;Garfinkel,1967)。格斯和米尔斯(Gerth and Mills, 1964:55)曾说:“我们的姿态并不必然在‘表达’我们之前的感受”,而是“给他人一个信号”。成功的表演依赖于说服他人相信表演的真实性(true)——包含美学的真理这一概念所暗含的全部模糊性——的能力。我们一旦这样来理解文化表演,就能很容易地找出组成文化表演的基本要素。

(一) 集体表象的系统:背景表象和前景脚本马克思(Marx,[1852]1962:247)观察到,“正是在忙于改造自己和周围的事物并创造前所未有的事物时”,社会行动者“小心翼翼地供奉起那些亡灵,借用他们的威名、战斗宣言和衣服,以便他们使用这些借来的语言和外衣,演出世界历史的新一幕戏”4。马克思在这里描述的集体表象系统为每一个表演行为提供了背景。

行动者将自己表现为受到实存的(existential)、情感的(emotional)和道德的(moral)考量激励并以此为目标的人。这些考量的意义由能指的模式决定,能指的指示物为行动者和观众生活于其中的社会的、物理的、自然的以及宇宙论的世界。这种符号参照(symbolic reference)的一部分为社会表演提供集体表象的深层背景;另一部分构成前景(foreground),即作为行动直接参考的诸脚本(scripts)。我们可以将后一部分理解为组成表演的直接参考的文本(immediate referential text)。就像由表演性想象(performative imagination)建构起来的一样,背景和前景的各种符号(symbols)也由提供了类比和不兼容(antipathies)的诸编码(codes)以及提供了年代顺序(chronologies)的各种叙事(narratives)所构成。在对行动者及观众世界予以符号化之际,这些叙事和编码同时既得以凝聚也得以精心编制,并且他们使用从隐喻到提喻的广泛的修辞手法,来以令人信服的、一贯的方式配置社会和情感生活。集体表象系统的范围很广,从“古老的”神话到当场创造出来的传统,从口头的传统到专业的剧作家、记者和讲稿执笔人准备的剧本。

和其他文本一样,这些集体表象,无论是背景还是前景,都能用他们的戏剧效果来评估。之后我会详细讨论这个问题,现在重要的是要看到无论集体表象的内在效力有多大,它们自己不能开口说话。博尔顿(Boulton, 1960:3)曾经把剧场描述为“在我们眼前走动和言说的文学”。这种对走动和言说的需求——以及观看和聆听这些走动和言说的需求——使表演这种客观存在的语用学区别于文本的文化逻辑。正是在这个联接点上文化实用主义诞生了。

行动者

模式化的表象由具体的人应用于实践,或将其编码。在关于17世纪法国剧场中舞台技术和意义之间关系的研究中,赖斯(Reiss,1971:138)提出,“演员和观众一样真实;事实上演员就出现在观众之中”。不论是否意识到集体表象与他们自己的走动和言说之间的区别,演员的目标就是将这种区别抹去。赖斯(Reiss,1971:138)认为演员的愿望是“让观众将他的情感与舞台角色的情感混同”。然而表演者必须适应背景和前景表象,他们的动机与这些表象的模式相比只是附带的。在心理学术语中,演员与文本之间的关系依赖于情感投入(cathexis)。反过来,演员和观众之间的关系依赖于将这些感情和文本模式投射于(project)道德评价的能力。如果表演者不具备必要的技巧(Bauman, 1989),他们所致力于的有效意义投射就会不幸地失败。

观察者/观众

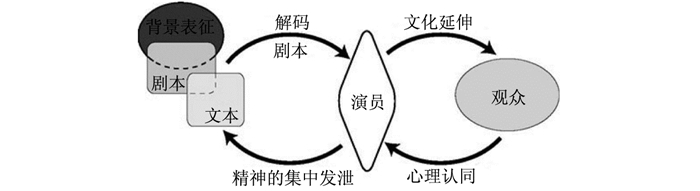

文本被表演出来,意义就被呈现给他人。“他人”(Others)构成文化表演的观察者(即观众)。他们对那些经过演员编码的东西进行译码(Hall,1980),但其译码的方式不一而足。如果文化文本要被令人信服地沟通,就需要一个从剧本和演员向观众进行文化延伸的过程。文化延伸必须伴随着心理认同,以便使观众将自己投射为他们在舞台上看到的角色。

在经验中,文化延伸和心理认同是可变的。观众的注意力可能集中也可能分散;可能非常专心,也可能不感兴趣(Verdery,1991:6;Berezin,1997:28)。即使演员倾情投入文本表演,即使他们拥有高水平的文化效能,他们的投射对观众或观察者来说可能仍不具说服力。观看可能仅仅是认知性的。一位观众可能没有经验到感情和道德意义,而只是看到表演并做认知上的理解。我们在下一部分将看到对这种变动的社会解释。观众所代表的社会地位可能与表演者地位的社会地位截然不同。可能无需观众在场,或者干脆驱逐观众。批评可能发生于表演和观众之间。可能根本不存在当代意义上的观众,而只存在观察自己和其他表演者的参加者。虽然后一个条件在今天的复杂社会中很少遇到,但是它有助于文化认同和心理延伸。

|

图 1 表演成功:再融合 |

|

图 2 表演失败:分离 |

为了在观众面前表演一个文本,演员需要探寻(access to)使符号的诸投射(projections)得以可能的世俗物质材料。他们需要这些物质材料作为符像表象,帮助他们将自己想呈现的无形的动机和道德戏剧化,并将其生动地表现出来。这些物质材料包括服装以及任何其他的“标准化表现装备”(standardized expressive equipment)(Goffman,1956:34-51)。行动者也要求表演的物理空间和确保他们的表演能够传递给观众的手段。

舞台布景(Mise-en-Scène)

手头有文本和表演方法,面前有观众,社会表演者们(social actors)就可以进行社会表演(social actions)了。他们投射于构成表演的身体和语言姿态之整体。而此表演的总体所涉及的,已经超出构成非表演性符号文本的那些符号策略。一个文本想要活起来,能走能说,就必须按照时间顺序展开并进行空间编排(如Berezin,1997:156)。对时间和空间的迫切需求创造了特定的审美需求;在某一历史时刻,像导演和制片人这样新的社会角色一经出现,将文本放进“场景”的任务就专业化了。

社会权力

社会中权力的分布——权力的政治、经济和社会等级性质以及不同类型精英之间的关系——深刻地影响着表演过程。权力为文化实用主义建立了一个外部的边界,该边界与由表演的背景表象建立的内部边界平行。在权力拥有者的眼中并不是所有的文本都同样合法,无论其权力是物质权力还是阐释权力。也并不是所有的表演,或某一特定表演的所有部分都会被允许。社会权力(Mann,1986)会寻求消除一个文本的某些部分吗?谁会被允许表演,什么样的表演手段会被允许?谁会被允许出席?观众或观察者什么样的回应是被允许的?存在独立于表演权威的阐释的表演权威吗?这些阐释的权力也独立于演员和或观众本身吗,或者社会权力、符号知识和阐释权威在很大程度上是相互勾连的?

*** *** ***

每一个社会表演,无论是个人表演还是集体表演,都从根本上受到这里表述过的每一个因素的影响。在诠释学的语言中,这幅勾勒了相互独立的元素的略图提供了一个对表演行动的意义进行重新阐释建构的框架。在解释的语言中,它提供了一个因果模型。可以说每一个社会表演都部分地由我列出来的每一个元素所决定——这些元素中的任何一个都是表演行为的必要非充分条件。虽然在经验中它们相互关联,但是每一种元素不仅在分析上同时也在经验上相对其他元素存在某种自治。它们一起决定并测量一个表演是否发生、怎样发生,以及从效果上看成功或失败的程度。目前的讨论引出两条路径。分析模型能够进一步发展,详细论述每一个因素的性质及其与其他因素的相互关系。我会在下一部分开始这一任务。在此之前,我将进行一个历史讨论。我希望讨论为什么我刚刚勾勒的这个分析模型——虽然目前还非常简单粗糙——已经为我写作这篇文章和定义其中心问题,即仪式和理性化的困惑,提供了重要的洞见。

二、表演性的诸条件:各种历史转型我在这里发展的表演模型提供了一个观察历史时间中文化和组织变迁的新方式。我们能以不同于以往的解释方式来理解仪式如何以及为什么在族群和部落社会中起着支配作用,为什么在国家、帝国和教会兴起之后符号行动的性质发生了如此引人注目的变化。我们能理解为什么剧院和民主城邦都在古希腊首次出现,为什么剧院在现代社会早期重新出现的时间与始料未及的社会戏剧在决定社会和政治权威的性质上占据中心地位的时间完全一致。我们能够理解为什么浪漫主义、世俗主义和工业社会将符号行动的本真性作为现代的中心问题。

(一) 老式仪式:早期社会中的符号表演殖民主义和现代主义的思想家们都对探险者和人类学家观察到的那些没有经历“文明化”和“现代化”的社会的仪式过程印象深刻。一些人将那里频繁发生的仪式与一般认定的早期社会的纯粹性联系起来(Huizinga,[1938]1950),另一些人将其与某种非常原始且非理性的心态(mentality)联系在一起(Levy-Bruhl,1923)。例如赫伊津哈(Huizinga,[1938]1950)强调仪式创造“神秘的现实”(“a mystical reality”),而非“虚假的现实”(“a sham reality”),在“神秘的现实”中“某些无形的和不现实的东西获得了美丽、真实和神圣的形式”。不那么浪漫的观察者仍然强调仪式生活自动的、可预测的、吞没一切的和自发的特性。韦伯以社会学的方式举例证明了这一理解。这个理解还标志着仪式研究的现代人类学进路(approach),后者已经成了一种研究典范。特纳(Turner,1977:183)将仪式界定为“刻板的”(stereotyped)和“隐蔽的”(sequestered);古蒂(Goody,1986:21)认为仪式是“内衡的”(homeostatic);利奇(Leach,1972:234)也坚持“重复性”(repetition),同时表达了对观察到的仪式中“每样东西居然都如预期那样出现了”这一现象的惊叹(Leach,1972;199)。

与这些关于早期社会中符号互动具有本质的、基本的区别的论述相对,批判的及后现代的人类学家已经对其更为“共轭性的”(conjunctural)性质作了讨论(Clifford,1988:11)。他们认为那些在早期观察者中激起了如此强烈的赞美和好奇心的神秘仪式,不应该被看做是对某些独特本质的表达,而仅仅是一种不同的实践(Conquergood,1992)。我在这里发展的模型能让我们以更加细致、更少争议且更多经验支持的方式构想这种洞见。我希望表达的观点是,早期社会中的仪式与其说是实践,毋宁说是表演,它们实际上与复杂社会中的社会行动拥有相同的元素。谢克纳(Schechner,1987:7)在自己编辑的特纳遗作的前言中说“每一个表演在其内核中都有一个仪式行动”。事实上,这个论述必须被反转过来:所有的仪式在其内核中都有一个表演行动。

这并不是说仪式和表演之间的区别不重要,而是说它们存在于同一个连续谱上,二者之间的区别只是变化程度的问题,不是根本的不同。早期仪式表演反映了特定历史时期的社会结构和文化,其独特之处在于它们是融合的。融合在简单社会中更容易达到,但在复杂社会也是存在的。

为了研究为什么简单社会中的表演更容易成为仪式,我们必须检验早期社会结构和文化如何以一种独特的方式定义表演的诸要素以及它们之间的关系。我们能在这些早期社会非常小的规模和范围中,在他们的信念更加神秘和极度抽象的性质中,在他们的制度、文化和社会结构更加整合和重叠中找到解释。最早的人类社会中的成员(Service 1962, 1979)围绕亲属、年龄和性别三个轴组织起来。形成60-80人的集体,以狩猎、采集并加入小型的社会角色丛(a small set of social roles)——每个人都对这些角色丛非常熟悉——来维持生活。根据各种流传的说法,与这种社会组织相一致的主体性和斯坦纳(Stanner,1972)在谈到澳大利亚土著时所说的“梦幻时代”(dream time)相似。这种意识将世俗和实践的维度与神圣和形而上的维度融合起来,以致宗教在这里不以独立的形式存在。塞维斯(Service, 1962: 109)曾说,在这样的社会中,“不存在独立于家庭和家族的宗教组织”。

这些早期社会结构性的、文化的组织方式暗示了它们能够生产与现代不同的社会表演。它们的社会表演所征引的集体表象不是在复杂而充满争议的社会秩序中专家为被分割开来的次级群体创作的文本,也不会形成一种对社会生活进行批判的“元评论”(metacommentary)(Geertz, 1973)的那些集体表象,因为在世俗领域和超俗领域之间并不存在深刻的张力(Goody, 1986; Habermas,1982-1983; Eisenstadt 1982; Bellah,1970)。早期的人类学家斯宾塞和吉伦(Spencer and Gillen, 1927)至少在一点上是正确的,即他们表明澳大利亚阿兰达人的恩乌拉仪式圈(Engwura ritual,cycle)重演了阿兰达男性的实际生活方式。一个世纪之后,谢克纳(Schechner,1976:197)观察了宰牲节(Kaiko)上策母巴加人(Tsembaga)的舞蹈,坚定地认为“所有基本的动作和声音——甚至向中央区域的猛冲的行为——都直接来自战争,只是为了适应舞蹈这种表演形式发生了相应的变化”。

早期社会中社会表演的文化文本与社会结构之间紧密的交织,为涂尔干关于将宗教当作显然夸大了的简单社会的理论论述提供了文脉框架。虽然涂尔干宣称要提出一个范式,用来研究所有时代的任何一种宗教,但我们最好还是认为涂尔干只是描述了早期社会表演的背景。涂尔干坚持文化与宗教是同一的,任何“合乎规则的”宗教信念都为群体中的每一个成员所共享,这些共享信念总是被转译成他称为仪式(或惯例)的实践。“每一个仪式不仅被群体中的所有成员接受,还属于这个群体并将该群体连成一体……一个社会,如果其成员因为以同样的方式(in the same way)想象神圣世界及神圣世界与世俗世界之间的关系,并将这个相同的表象转译(translate)为相同的实践,那么这个社会就被称为教会”(Duekheim,[1912] 1995:41,斜体系后添)。

在这种仪式化的表演中,信仰维度被经验为人格的(personal)、直观的(immediate)和符像的(iconographic)。通过对身体的涂画、遮掩和改造,参加表演的演员寻求的乃是不仅限于在比喻的意义上变成文本,还要在字面意义上成为文本,他们的目标就是生动地表现人类和图腾的融合、“人和上帝”的融合、神圣和世俗的融合。那些确定参与了此种仪式化表演之中的符号角色,直接地、未经中介地、从各种行动者扮演的其他诸多社会角色中涌现出来。在恩乌拉仪式中(Spencer and Gillen, 1927),阿兰达男性表演他们在日常生活中进行的活动。社会行动者表演这些角色时,没有感到与自身的割裂,也几乎没有作为演员的自我意识。对参加者和观察者来说,仪式根本不是现代意义上的表演,而是持续进行的社会生活自然且必要的维度。至于符号生产的手段,虽然并不总是立即就能得到,但通常近在咫尺——用锋利的兽骨挖掘的一条沟渠,用野花制作的红色颜料画的一条线,用羽毛做的头饰,按照鹦鹉的喙的样子做的护身符,等等(Turner,1969:23-37)。

在这种类型的社会组织中,无论是对于行动者,还是对于观察者来说,参与仪式表演都不是偶然的。参与与否由已经确立并被接受的性别和年龄的等级秩序所决定,而不是由与社会权力奖惩相适应的个人选择决定,也不是由分化的不同社会群体决定。家族或部落中每一个相关的小组必须参加仪式表演。许多庆典因为“关乎依赖于公共仪式表演体系的集体安乐”而涵盖整个共同体(Rappaport, 1968; Schechner,1976:211)。特纳证明“整个(Whole)共同体依全体的(entire)仪式周期运转”(Turner,1982:31斜体为原文)。涂尔干也强调义务,将它与观众的内在一致性联系起来。他写到,原始社会举行仪式期间,“人们聚集到特定的地方……这个集聚过程发生在家族或部落的一部分被召集起来的时候”(Duekheim,[1912]1995:217)。

出席仪式的人并不仅仅只是观察该仪式。在仪式的不同时点,那些只是观看仪式表演的人也被召唤参与进来——有时作为仪式主角,有时作为合唱队成员,通过吼叫、哭喊和鼓掌等公开表达感情的行为,先是抗议,最后融于赞同。例如,在男性成年仪式的关键阶段,女性紧随现身,并在特定的时刻扮演重要的仪式角色(Schechner,2002)。最初,她们表现出漠不关心和抗拒的态度,到仪式结尾的部分,她们做出表示欢迎和崇拜的肢体动作。在场者即使不参与仪式,他们也并不完全是局外人。他们通过直接或间接的家庭连带与表演者产生联系。

按照我已经论述的这个基础模型,我们或许可以认为这种仪式化的社会行动融合了不同的表演要素——行动者、观众、表象符号生产的方法、社会权力和舞台布景。

(二) 符号生产塞维斯(Service,1962: 109)在写“集会就是营地本身”的时候说的就是这个融合中演员和观众融合的部分。列维-施特劳斯(Levi-Strauss,1963:179)在将仪式作为“三重经验”的“虚构”时也意指同样的融合:“首先,如果召唤是真实的,萨满自身经历身心上的特殊状态;其次是病人的经验,他可能感受到,也可能没有感受到自身状态的好转;最后,同样参与治愈过程的众人的经验,他们感受到一种热情,以及智识和情感上的满足,这种智识和情感上的满足能够产生对集体的支持。”在后现代表演理论家们对萨满仪式的研究中,我们可以认为他们对仪式进行的人种志解读以大致相同的方式暗示了融合。“他们通过聆听他人并掌握每天发生的事情取得自己的权力。当他们治病时,他们将病人的疾病和烦扰吸收进自己体内,把病人的疾病变成自己的……这些医生与其的病人之间的紧密关系一直是治疗过程的决定性因素”(Trinh,1989;Conquergood,1992:44)。

有了与世俗社会紧密联系的神圣文本、与社会角色紧密联系的演员角色、直接表达符号文本和社会生活的表演、义务性参与以及同质、积极的观众,仪式表演的效果能够立即显现出来并很少偏离演员和剧本的期待就一点都不奇怪了(参见Schechner,1976:205, 1981:92-94)。列维-施特劳斯证实,“没有理由质疑某些神秘实践的效力”严格地说是因为“巫术的功效暗示了对巫术本身的一种信念(a belief in)”(Levi-Strauss,1963:168,斜体系后添)。仪式(rites)不仅给转变打上了标记,同时也创造着转变,最终使参加仪式的人或物变得与之前不一样。仪式表演不仅符号化一个社会关系或变迁;还使这种社会关系或变迁成为事实。这里存在一种直接而非间接的影响。

|

图 3 简单社会中相互融合的表演要素 |

研究早期社会仪式的人类学家报告说很少有人仔细观察仪式专家的把戏。列维-施特劳斯(Levi-Strauss,1963:179)在开始他著名的重述博厄斯的“奎萨利”人种志时强调“群体合意”(group consensus)的角色。这个夸扣特尔印第安人——即奎萨利——(开始的时候)非常好奇,甚至坚持认为巫师的仪式其实是骗人的把戏。然而在说服仪式专家教授这些把戏之后,奎萨利自身变成了一个伟大的萨满。“奎萨利成为一个伟大的萨满不是因为他治愈了自己的病人,”列维-斯特劳斯向我们保证说,事实上,“他能治愈自己的病人是因为他成为(become)了一个伟大的萨满”(Levi-Strauss,1963:180,斜体为原文)。萨满对个体和社会的治疗发挥作用,是因为其表演的参加者和观察者相信他们拥有他们所宣称的那种力量。换句话说,萨满是仪式表演制度化的大师。这种表演的成功首先取决于他们的戏剧技术,但是这些技术与帮助表演融入简单社会组织的其他维度相互盘绕。

(三) 社会复杂性和后仪式表演创造与仪式类似的融合效果的表演在复杂的社会中仍然非常重要。这一论点在两种意义上来说是真实的。首先但对我在这里开展的论述不是很重要的一点是, 在家庭、帮会和代际稳定的族裔社区(ethnic communities)等初级群体中,角色表演似乎是在微观世界中再生产了宏观世界(Slater 1966)。即使在复杂社会内部,这样的初级群体中的观众也相对同质化,演员是熟悉的人,情景是重复的,文本和传统一经创造就带有了超时间的性质。类仪式效果保持中心地位的第二种意义——对我在这里的论述非常重要——是即使在复杂社会中融合各种元素也是表演的目标。改变的只是表演成功的背景。

正如我在前面强调的,历史学家、人类学家和社会学家已经分析了偶发的(sporadic)、不规则(uneven)的过程,这些过程以无数不同的方式创造了大范围社会,关于简单社会组织(在其中仪式扮演着中心角色)向复杂社会形式——在其中符号交流更具策略性、更为复杂、更讲究手段——转变的原因和路径,有两种尖锐对立的理论。但是这两种理论在以下两点上有广泛的共识,即这样的转变确实发生了,以及这种“复杂化”、“理性化”和“分化”(Thrift,1999; Luhmann,1995; Champagne,1992; Alexander and Colomy, 1990; Habermas,1982-1983; Eisenstadt,1963)的过程产生了新的和不同种类的符号交流。甚至古德(Goody,1986:22)也信心满满地提出了“从世界观向意识形态”转变的观点。

这种对意识形态的强调很有说服力,并且也会直接导向我在这里论证的表演条件的改变。关于社会组织由简单形式向复杂形式转变的原因,早期的社会学和人类学调查强调经济变迁的决定性作用。技术转变创造了更多的生产力,导致剩余和阶级系统的出现,并最终导致了第一批明确的政治机构的出现,其目标是组织新生的分层社会,管理物质需求和组织需求。然而到20世纪50年代末,人类学家已经开始较少论及技术变迁,而更多地言说经济方针和政治制度了。当弗雷德(Fried,1971:103)解释“从平等主义向等级社会的移动”时,他描述了一个“从遵循互惠原则的经济到将再分配作为主要策略的经济的转变”。在解释早期社会的整体结构向清楚区分经济与政治精英的“双权威”(twin forms of authority)社会结构转变时,塞维斯(Service, 1962:171)以同样的反决定论理路,认为这种转变“通过更大的生产力才得以可能(possible)”(Service, 1962:143, 斜体系后添)。萨林斯(Sahlins,1972)在这些论证的基础上提出阻碍增长的原因不是经济无力创造剩余,而是一种意识形态诉求,即维持一种更少生产力驱动、更多闲暇时间的生活方式。诺兰和兰斯基(Nolan and Lenski, 1995)使这个兼具观念性和经验性发展的观点变得不可忽视:“技术进步创造了产生剩余的可能,但是为了将这一可能变为现实需要一种意识形态,来激发(motivated)农民生产超出他们生存和生产需要的东西并说服(persuaded)他们将剩余转让给其他人”(Nolan and Lenski, 1995:157, 斜体系后添)。正如最后一个评论表明的那样,在研究早期转变的人类学中,这个历史地理转变整个地指向了意识形态这一关键角色。剩余的创造依赖于新的动机去说服他人来实现,而不是通过他们的物质需求或直接的强制,而这种新的动机只能通过符号表演来创造。

固化这种向意识形态的文化转变的最惊人的社会创新是书面文本的出现。根据古德(Goody,1986:12)的说法,以文本为基础的文化之出现允许并需要集体表象的“脱语境化或普遍化”(decontextualization or generalization),而集体表象在口头社会中与地方性的社会结构和意义更加紧密地纠缠在一起。通过书写,“交流背景在信息发出者和接收者双方都发生了戏剧性的变化”:“为了将它们介绍给普通观众,而不是面对面地在特定的时间和地点传递给特定的人群,书面的法律、规范和规则从本质上来说必须从特定的情景中进行抽象。”(Goody,1986:13)只有超出地方性的符号设计才能使群体将经济剩余用于创造更加分割、不平等和分化的社会。没有这种意识形态的规划能力,更加碎片化的社会秩序还能以其他什么方式相互协调,并以非对称的方式整合起来呢?

这些结构和意识形态过程暗示了行动者与符号生产方法之间关系的一种决定性的改变。在基于文本的社会中,使社会结构合法化的符号过程要成功地实施,读写能力是必须的。由于掌握读写能力困难且代价昂贵,所以神职人员“拥有接近神圣文本的特权”。这使得“对文本交流方式的有效控制”成为可能,阐释权集中到精英的手中(Goody,1986:16-17)。随着这种新垄断权力的出现——事实上也正因为这种权力——产生了严格控制表演的需要,以对在心理上有一段距离的隶属群体进行意识形态控制。埃文斯-普理查德曾经写道,为了“允许他演出他在世仇和争吵中扮演的那一部分内容”(play the part he plays)(Evans-Prichard,1940:172,斜体系后添),努尔人(Neur)的首领只需要“仪式资格”。因为努尔人“没有法律和政府”,或任何重要的社会分层,所以服从他们的首领来源于“首领是神圣的人”这种感知(Evans-Prichard,1940:173)。在其关于政治帝国源起的研究中,艾森斯塔德(Eisenstadt,1963:65)通过对比论证了随着“宗教领域相对自治及其从整个社区和其他制度领域的‘脱嵌’(disembeddedness)”,政治合法性相关的一切都发生了怎样的变化。经济、政治和意识形态精英的神圣性必须通过获致的(achieved),而不是指派(assigned)的方式来得到。如艾森斯塔德所说,现在这些精英“设法(tried)维持统治”(Eisenstadt,1963:65,斜体为后添);支配权不再自动地来到他们手里。“这里研究的所有社会,其统治者都企图塑造(attempted to protray)他们自己以及他们建立的政治系统为特殊文化符号和使命的载体。他们试图描述(tried to depict)自己为传承着某些独特文明的人……这些统治者全都设法让别人认为(tried to be perceived)自己是传统的宣传者和支持者,他们希望减少任何认为群体有权审判和评价统治者或批准统治者合法性的主张”(Eisenstadt,1963:141,斜体为后添)。

最近对法老时期埃及的一项颇具野心的调查发现了同样的过程。“这是一个通过暴力、强制其成员交税并提供世俗和军事服务组建起来的国家”,阿斯曼(Assmann,2002:74)写道,“如果不依靠有足够说服力的、处于核心地位的符号学(semiology),它不可能维持下去”。重建“内含于国家建立中的语义学(semantics)”(Assmann,2002:75)。阿斯曼发现在古王国埃及人“以令人震惊程度”“固守着象形文字(hieroglyphic)写作的图形真实感”。这种“对永恒的强烈渴望”意味着国家仪式中对“阻止背离和即兴创作的最大关怀”。只有读经神职人员的“剧本知识和当众精确吟诵剧本的能力”才能“保证在同样的仪式背景下,完全一致的文本在完全相同的时间被重复,因此能给某一联盟带来意义、持续与行动”(Assmann,2002:70-71)。阿斯曼(Assmann,2002:118-119)报告说到埃及中王朝时期“第十二朝的国王们处于一种根本不同的位置”。社会和文化复杂性已经进展到法老“不得不面对一个庞大的拥有读写能力并在经济和军事上强大的贵族阶层维护自己……并赢过社会下层”。阿斯曼注意到,这些目的“不能仅仅通过暴力获得”,“而只能通过雄辩和解释的力量”。

政治权力的主张不再是一个无可置疑的自命不凡的事情,而需要通过话语的力量来达成。“做一个言语艺术家”,一个文本写到,“那么你将胜利。请谨记:国王的持剑臂是他的舌头。话语强过任何战斗。”第十二朝的国王理解到了政治和意义展示之间紧密的联系。(Assmann,2002:118-119)

按照我在这里发展的模型,这些经验论证暗示了表演诸元素之间的“分解”(de-fusion):(1)书写下来的前景文本和背景集体表象之间的分离;(2)符号生产的手段和作为社会行动者的大众之间的疏离;以及(3)展开重要的符号行动的精英和作为观众的大众之间的分离。无缝衔接的表象——这种表象使符号行动看起来像仪式——让位给了更加人为的、计划的表象。表演行动变得更加需要努力才能完成,而不再是一个自动的过程。

(四) 来自仪式表演的剧场之创发(Emergence)历史讨论到了这一步,我已经分析性地引出了表演,这意味着我的论述已经获得了第一部分的理论考量的保证。现在有一点已经十分清楚,即更加分割、复杂和分化的社会的出现为仪式向表演的转型创造了条件,甚至使表演成为必要。同时,在当代意义上,表演作为更偶然的符号沟通过程,并没有被它们的创造者和观众认为是精心设计和剧场中的造作。存在着社会分化、文化分化,以及不能直接预期符号行动的影响而需要对其进行规划的困惑,但表演的元素并没有相互分离到足以创造出一种自我意识,去观照那个过程的人为属性。

因此,当富兰克弗特(Frankfort,1948:135-136)坚持认为古埃及“戏剧缺失”时,他不仅强调了神圣文本和行动者之间的持续融合,还强调旧社会对变迁的强烈抗拒(参见Kemp,1989:1-16)。富兰克弗特承认“在埃及仪式中神有时候的确是由演员来代表”。例如一个对尸体进行防腐处理的祭司可能为了扮演阿努比斯神而“带着豺狼面具”。事实上,保存最完好的一个埃及文本——《继承的神秘剧》5(Mystery Play of the Succession)——就有这样一句话:“当一个新国王即位时,就表演此剧”。不过富兰克弗特坚持认为这种表演“不代表一种新的艺术形式”,而只能称为“简单的诸仪式之‘书’”。这些表演或许是“戏剧化的(dramatic)”,但“肯定不是戏剧(drama)”。在戏剧中,行动的意义和后果展现了舞台布置(mise-en-scène)这一戏剧化的挑战,并在这种意义上由这一挑战所引发:“在戏剧中,语言与行动结合起来,而且变化将表现为那个行动的结果”。相反,埃及仪式就像涂尔干说的土著人仪式一样,“目的是把现实转变(translate)成不变的神话……神出现并再次讲述他们在‘第一次’讲过的那些话”(Frankfort,1948:135-136, 斜体为后添)。是神话的真实性标记了仪式。

|

图 4 复杂社会组织中祥和分解的(de-fused)表演要素 |

当代意义上的戏剧只在希腊城邦国家出现。当然,这些发展的社会组织和文化背景非常重要,尤其是当戏剧表演的创发反过来对社会和文化组织的产生影响的时候。与融合并归因于在各亚洲帝国统治着诸城邦社会的等级制(hierarchies)相比,在希腊则创发出了一种全新的、更具共和制性质的(more republican kind)城市结构。诚然,他们是由精英组织并统治,但是这些精英本身具有共和主义倾向。斯凯克尔梅耶(Schachermeyyr,[1953]1971:201)在其被广泛引用的论文中强调希腊城市中史无前例的“公民自治”(autonomy of citizen body)与同样鲜明的“智识生活脱离希腊神话获得解放”相伴而生。据斯凯克尔梅耶说,这些新的组织形式和文化分化促进了“革命精神”,这种“革命精神”致力于“不断地与君主制、独裁和寡头制等的各种统治形式(forms of governmen)进行对抗”。

这标志着社会和文化空间的展开,这个社会和文化空间关注社会行动有计划的、表演的维度,将传统生活中仪式化的表演置于不断增加的审查和压力中(如Plato,1980)。在希腊社会,我们能观察到从仪式向表演的转变,这种转变真实地发生了,而不仅仅是隐喻意义上的。我们确实看到了表演元素之间真实的分离。这些元素的变化并不止于可被识别这种程度:它们经验中的分离在社会结构专业化的形式中变得制度化并在文化生活中成为一种常识。

希腊式的剧场是从围绕酒神狄俄尼索斯组织起来的宗教仪式中被创发出来的。在仪式的传统形式中,酒神颂歌或颂歌合唱这部分表演由从整个族群(ethnos)中抽出的50名男性组成合唱队,绕着狄俄尼索斯圣坛来完成。按照现在的讨论,这还是意味着融合:行动者、集体表象、观众和社会以一种被推定为同质的(homogeneous)、依然为神秘的方式(mythical way)统一着。尼采(Nietzsche, [1872]1956:51-55, 78-79)在对早期的、前苏格拉底的时光表达自己的怀旧之情时,这样说:“在酒神颂歌中我们看到一群无意识的行动者,每个人都认为其他人着了魔……观众和合唱队根本从来都不是完全分开的……我们所知道的那种作为旁观者的观众根本不存在……在看到适当的时候,每一个旁观者都能相当真实地想象自身是一个合唱队歌手。”

随着希腊社会进入剧烈而空前的社会和文化分化(Gouldner,1965)阶段,酒神颂歌的内容逐渐扩展到包括了半神传说以及被同时代的希腊人认作祖先的完全世俗的英雄。这一背景表象系统,换句话说,开始对人类(human)而不只是神圣的生命(sacred life)予以符号化——即编码(to code)并且叙事(to narrate)。这种将世俗插入到神圣之中,直接将符号动力学(symbolic dynamics)引入日常生活,并且反之亦然。在致力于表演这些新的文本的公共节日期间,世俗英雄的好的和劣的各种事迹(deeds),连同他们的血仇、婚姻、通奸行为、挑起的战争、背叛的民族和宗教纽带以及给他们的父母和继承人带来的折磨等,一并被重新清点。现在这些社会冲突为戏剧冲突提供了源泉,宗教表演者可以将这些社会冲突与神圣的冲突联系起来并在仪式场合进行表演。

当各种背景化了的表象变成被重新配置于一个更具社会性取向且更戏剧化的方式——就像日常生活变成了如此这般的符号性的重构一样——表演的其他元素也完全受到了影响。最惊人的变化是演员这种社会角色的被创发(emerged)。泰斯庇斯(Thespius)从酒神颂歌合唱队脱颖而出,并成为其领唱,戏剧表演这门艺术就是以他的名字命名的。在仪式表演期间,他会假扮一个主角,要么是神要么是英雄,与合唱队进行对话。泰斯庇斯组织了一个由职业演员构成的流动演出团体。在一个底板和尾板同时作为舞台的马车上聚集了符号生产的诸般手段,他从他的出生地伊卡利亚(Icaria)开始旅行,参加一个个公共节日,最终在公元前492年到达雅典,在那里他赢得了刚刚由城市酒神节设立的表演奖。

同样是在社会发展的这一重要时期,集体表象系统开始不仅被写下来——变成真正的文本——还同宗教生活切实相分离。在5世纪的雅典,剧本写作变成一种专业;开始举办著名的写作比赛,奖励像埃斯库罗斯和索福克勒斯这样的人。这些世俗的剧作家变得比教士更出名。最初,剧作家挑选并训练他们自己的演员,但后来变成雅典节日官员通过抽签或抓阄将演员分配给剧作家。在我们的术语中,这个事件可以被认为对强调和突出剧本脱离其创作者的意图和魅力、获得自治产生了影响(参见Gouldner,1965:114)。

这样一种创新(innovation)提醒我们,表演评论这种独立制度出现了,并开始以新的方式调节和分化社会权力(参见McCoemack,2000)。阐释活动现在不再被表演所吸收——就如在仪式中发生的那样,而开始以评审员的身份与演员和剧本作者相对而立,这些评审员把审美标准与宗教甚至道德考量分割开来。同时,他们与表演相脱离,作为潜在的批判的观察者,代表着城市,赞助表演和参与表演的城邦成员。赫伊津哈(Huizinga,[1938]1950:145)强调,由于国家不出面组织剧院之间的竞争,“因此观众的批评往往极端尖锐”。他还提出公众也感受到“比赛中的紧张,就像观看足球赛的人群那样”;然而很明显他们不仅仅是在娱乐。希腊悲剧中带面具的表演者仍然高于生活,他们的文本在走动和言说的过程中仍然带着强制性的情感和审美力量,与当时最严肃和具有道德压力的公共事务联系在一起。从埃斯库罗斯到索福克勒斯再到欧里庇得斯,希腊悲剧都在(Jaeger,1945:232-381)强调公民美德和堕落,探索是否存在一种自然的道德秩序比人类社会中永远不完美的秩序更有力。这些问题对维持法律的统治和独立民主的公民生活非常重要。

尼采(Nietzsche, [1872]1956:78-79)抱怨说,随着悲剧的诞生,“写作戏剧故事的诗人无法再与其创作的角色相融合了”,他“将幻觉的魅力加到最可怕的行为中,再展现给我们”。然而,事实上,刺激了剧场之创发的表演元素之间的去融洽(defusion)并不一定会消除表演的力量,而只是使这种力量更难达成。这个增加的困难可能正好刺激了亚里士多德提出他的审美哲学。用我在这里发展的理论框架,我们能以一种新的方式理解亚里士多德的诗歌理论。在抽象的理论话语中,亚里士多德的诗歌理论的目的在于弄明表演的诸元素在经验中的区别,正是这种区别使仪式被推向了剧场。那些仪式表演者曾经——不用由别人告知,更不用通过阅读——所了解的东西,亚里士多德现在感到有必要写下来。他的《诗歌理论》将自然而然的东西变成人为的。这本书为一个已经从融合走向有意识地设计的社会提供了意义制造和有效表演的说明。亚里士多德解释了表演由情节构成,而有效的情节设计要求叙述开头、中间和结尾。在其宣泄(catharsis)理论中,他解释说戏剧影响观众的方式不是目的论的,而是经验的:要想达成对情绪的影响,悲剧必须唤起“恐惧和遗憾”。

这个关于戏剧如何从仪式中被创发出来的勾勒不是目的论的或进化论的。毋宁说,我想提出一种社会发展的共享形式,来回应社会和文化结构中不断增长的复杂性。每种文明中仪式向戏剧的转变都是对相似的社会和文化发展的回应——城市和国家的产生、宗教专家的出现、知识阶层的出现以及政治合法性需求的出现。“犹太人戏剧、中国戏剧和所有的欧洲天主教戏剧,或许还包括印度的戏剧,都有宗教和仪式的根源,”博尔顿(Boulton,1960:194)告诉我们,“在南美,西班牙人的征服给印第安人带来了‘神秘剧’(Miracle Plays),而原本印第安人有从他们的原始膜拜仪式中发展出来的戏剧传统。”

社会复杂性不断消长,与之相伴随的是仪式向剧场的发展。罗马继承了希腊的剧场风格(thearticality),但是随着帝国的衰落和欧洲封建主义的崛起,宗教表演的仪式形式再一次获得了统治地位。在世俗戏剧从万圣节戏剧中发展出来之后,曾经在古希腊发生的事在中世纪的欧洲重新上演。12世纪奥屯(Autun)——勃艮第宗教活动的一个中心,一个敏锐的观察者洪诺留(Honorius)对比了复活节弥撒和古代悲剧作家的创作活动(Schechner,1976: 210; Hardison,1965:40)。“众所周知”,洪诺留写道,“在剧院吟诵悲剧的那些人以手势把对手的动作呈现给观众”。他继续论述道,在教会的剧场中,基督与其迫害者之间的斗争用一系列相似的“姿态”呈现给基督信众,“教育他们耶稣救赎的胜利”。洪诺留将弥撒中每一个动作与悲剧中对应的动作相比较,并描述了他认为相似的——用我们的术语来说就是与表演紧密相连并相互融合——观众效应。“弥撒结束时,神父献给人们的不仅是圣餐,还有内心的平静。”6他写到,“然后,随着助祭唱起‘Ite, missa est’,人们被要求返回自己家中。于是人们就呼喊着‘承神之佑’(Deo gratias),快快乐乐回家了”。怪不得博尔顿(Boulton,1960)将这种早期的宗教场景与表演等同。她指出,“最早的表演是由教士和他们的助手来完成”,“戏剧不断世俗化的一个原因是门外汉很快被招过来,补充进扩大的‘演员表’”(Boulton,1960:195)。

到17世纪早期,欧洲城市国家、专制政权、科学革命和内部宗教改革等兴起之后,批评机构已经充分形成:“几乎每场戏的开场白都是请求批评者的善意”(Boulton,1960:195)。小说和报纸出现之前很久,剧场的表演是进行有力的社会批评的场所。剧作家(Playwrights)从当时的社会生活中寻找素材,但在这个过程中以一种非常突出、刺激和挑衅的方式运用他们的想象力。表演这些写在剧本上的诸表象的过程是一个熔炉,它生产出能够重新回到社会的隐喻,标志着从社会到剧场,再重新返回社会的往复,如同在8字图上的循环运动一般(Turner,1982:73-74; Schechner,1977)。世俗批判不仅来自理性主义的哲学家或城市咖啡馆中的理想化论述(Habermas,[1962] 1989),也来自娱乐众人又同时进行道德评价的戏剧表演。在提供高水平的娱乐时,莫里哀把正在兴起的中产阶级和天主教一同作为侮辱对象,而二者也以同样的方式回敬莫里哀。莎士比亚写的那些喜剧让他被当时更有智慧的剧作家和批评家认为没有品位。然而莎士比亚讥讽任何一种传统权威并将每一种社会权力的不道德写进剧本。清教牧师痛斥这些伊丽莎白时期的戏剧,并劲头十足地对其进行审查。随后出现的那场复辟闹剧的社会抱负也同样好笑,其效果也同样让人痛苦。赖斯(Reiss,1971:122)在其对17世纪戏剧的研究中,观察到“随着场景不再被设计来表现表面的真实,幻觉也消逝了”,他总结说“戏剧依靠戏剧情境本身的不真实来与现实保持距离”(Reiss, 1971:144)。得益于表演元素的分离,这些戏剧作者用编剧技巧强调人为的痕迹而不是将之隐藏起来,在观众和当时的社会规则之间创造出一个批判和嘲讽的空间。

(五) 社会戏剧的创发我在这里讲述的历史故事是针对本文的一个核心困惑:为什么被仪式性地组织起来的社会没有被简单地以工具理性行动所规制的社会秩序代替,却反而被类仪式过程仍显得至关重要的社会秩序所代替?

在这个故事中了解下面这一点非常重要,即剧场几乎与公共领域——一个激发人们兴趣的社会舞台——同时出现。因为事实上大约在剧场戏剧出现的同一时期,社会戏剧变成了社会组织的一个主要形式——并且原因也大致相同。

当社会变得更加复杂,文化更具有批判性,权威更不具有先天的归属性时,社会空间的开放导致组织如果要获得自己的发展空间就必须相互协商。社会过程不再回应权威的命令和规定,变得更加不可预料,更加伴随着冲突和争论。理性主义哲学家(Habermas,[1962]1989)提到了公共领域的兴起,这个领域为谨慎而备受瞩目的辩论提供了公开讨论的机会。一个更加具有社会学特点的建构将指向公共舞台(public stage)的兴起,这是一个符号性的讨论场所,在这里演员的自由度不断增加,他们能够以自己的理性创造并且规划自己的表演;在这里经过修饰的戏剧被展演给观众,而观众的呼声已经变成政治和社会冲突中具有更高合法性的参考。回应同一历史变化——仪式表演的去自然化,更大社会中的集体行动不断变得带有明显的表演特点。

在一些复杂社会的较早、较原始的形态中,如在埃及和尤卡坦的帝国秩序中,社会的诸等级只会简单地发出各种命令,且那些仪式化的意识形态表演能够提供符号的神秘化。在复杂社会组织的更为松散的联接形式中,权威更公开地发起挑战,理想和物质资源的分配更具争议,社会权力的竞争更加开放且结果更加不可预料。这些戏剧化的竞争常常在没有任何预设脚本的情况下展开。通过在推进诸戏剧中所取得的成功,个体和集体行动者同时获到作为社会文本的权威阐释者的合法性。

早期现代化过程中,无权力的民众逐渐变成公民(citizen)是哲学和政治历史学(如Bendix,1964)老生常谈的东西。现在用这一手头上确定的社会表演模型,或许可以更加确切地说,一无所有者也从被动的接收器(passive receptacles)变成了更加积极的、具有理解力的观众。7随着公民-观众的形成,即使是组织和阶级群体等策略行动者也被迫去发展表达性交流的有效形式。为了维持社会权力和运用社会控制的能力,精英不得不将他们的利益冲突转化为具有广泛适宜性的(widely available)表演,以便能够设计各种使人信服的符号的形式。随着外围逐渐被吸收到中心,社会权力的觊觎者们致力于将他们的冲突构筑为诸戏剧。他们将自己描绘成就像在简化了的叙事中的主人公那样,将他们的地位、主张和行动设计成神圣宗教和世俗文本的典范。反过来,将自己的对手塑造成故事中的反派、只想获取自己利益的虚伪狡诈的人。

当然,这些是宽泛的历史归纳。在这里我的目的不是提供经验解释而是勾勒出替代理论,来展示表演维度为什么应该加入到传统的政治和社会学视角中。然而,由于我的抱负主要是理论的,所以理所当然会扩展到简单的经验论证。接下来是几个例子,来说明一些社会过程如何能以表演模型进行重建。历史学家,甚至是对其历史社会背景不太了解的学生也对这几个社会过程非常熟悉。

托马斯·贝克特(Thomas Becket)当贝克特反对亨利二世对英国教堂行使政治控制权时,他在考虑自己要不得不创造一场宏大的社会戏剧,以便将他自己的困境人格化,并将之夸张化(Turner 1974:60-97)。他将基督殉难这一戏剧典范用作背景表象来合法化当下自己对国王的反抗。当时正值亨利二世用工具性的政治术语打败了托马斯爵士,这样贝克特演出的这幕剧就抓住了英国人的想象并为后续几个世纪的道德行动提供了背景文本。

萨沃纳罗拉(Savanorola)在文艺复兴时期的城市国家的大公共广场上(Brucker 1969),教会和国家之间的冲突不仅以象征的形式也常常以书面的形式展现在不断获得选举权的民众(populo)面前。社会权力的他律既不仅仅只是教条也不仅仅是制度结构,还是公众表演。萨沃纳罗拉在希诺利亚广场(Piazza della Signoria)上发表了一个戏剧性的宣言,开始了他的清理佛罗伦萨共和国的大众普及运动。当时在这个广场上已经召开过开放会议。萨沃纳罗拉被公开绞死以及之后他的尸体被焚烧都是以这同一个公众空间为舞台。被一群由公民和半公民组成的人山人海的观众观看——一些人受到惊吓,另一些人获得满足(Brucker,1969:271)——这个由萨沃纳罗拉的被捕、认罪和处刑所组成的表演给这名改革者的精神复兴运动画上了句号。在同一时期,马基雅维利给意大利王子出主意——教他如何收回分散的行政权力,如何以更加符号化的方式表现权力——就完全不是巧合了。他希望向王子说明通过怎样的表演能使自己在行使权力时显得坚决并极端自信——无论真实情况如何。

美国革命 1773年,一小队反英的美国殖民者登上了波士顿海湾的三艘商船,将90 000吨的印度茶叶扔进了海里。这伙在公众的想象中立即变成了“波士顿茶党”的人造成的直接物质损失无关紧要,但是它的表现力强到足以产生巨大的政治影响(Labaree,1979:246ff)。这个集体表演成功地被戏剧化为殖民地同英国王室的对立,并调动了狂热的公众支持。

这项任务很明显是事先计划好并实施的……雨停了,一些人提着灯笼来到这里,与明亮的月光一起照亮了这个场景……随着工作的进展,一大群人聚集在码头,观看这个过程并报以无声的支持。一切如此安静,一个与现场有一段距离的目击者都能听到轻便斧咔咔的砍击声……“这是最有意义的行动”,约翰·亚当斯第二天在他的日记中写道。“在这些我最崇敬的爱国者们最后的努力中,包含着尊严、崇高和壮丽……这场对茶的破坏,”他总结说,“需要多么勇敢、多么无畏才能开展,他们勇敢无畏,又顽强不屈,这次行动一定会产生重大的后果,并影响深远,我只能认为它是划时代的”(Labaree,1979:144-145)。

之后美国革命在马萨诸塞州莱克星敦的首次战役被以戏剧隐喻式的术语表述为“‘震惊世界’的枪声”。在当时的人们对这件事的记忆中,社会戏剧的迫切需求产生了重大的影响。美国和英国士兵身着颜色鲜艳的制服,构成对立的表演者。在他们的回忆中,保罗·瑞福利(Paul Revere)被描述为念开场白的演员,他骑马穿过街道并大喊:“红衣鬼子(英国兵)来了,红衣鬼子来了!”尽管他很可能没这样干过。他们觉得双方士兵的长队都带着横笛和军鼓。独立战争中血腥并常常令人困惑的战斗被表述为是宿命而激动人心的争夺,他们的胜利通过邮票和蚀刻画变成了诸符像(icons)。

法国大革命 法国也上演了一个相似的作为社会戏剧的激进集体行动,深深地影响了法国革命。在早些时候,泥裤党(sans coulottes)女人要求国王路易斯做出平价面包的承诺。她们上演了“女人向马赛的大行军”,这是一次过分戏剧化的朝圣,一位重要的女性主义历史学家将其描述为“在共和政体中传统女性行为的重演”(Landes,1988:109-111)。随着革命的展开,英雄和恶棍根据戏剧话语(Furet,1981)的牵强逻辑和戏剧设定转换位置,而不仅仅是回应政治算计。无论在现实中多么暴力和嗜血,在回忆中,胜利者和殉道都像大卫那副著名的“玛丽·希德”肖像画(portrait)中的姿势及服饰一样,摆出古罗马共和政体中市民的姿态,穿上了托加长袍(Nochlin,1993)。

特纳(Turner, 1974, 1982)在30多年前将社会戏剧(social drama)的概念引进入社会科学的词典。一段时间里,这个想法给公共生活的符号动力学进入宏观社会学的研究视野带来了希望(如Moore and Myerhoff, 1975, 1977),但是因为几个重要的例外(如Edles,1998; Alexander,1988; Wagner-Pacific,1986),这个概念已经淡出了大部分人的视野,甚至也从表演研究领域淡出了。其中一个原因与理性选择和后现代生活的批判理论中工具理性的胜利有关。然而这个原创概念本身也存在一些基本的弱点。特纳通过模糊社会表演各个元素的自治,简化并道德化了社会表演。一方面寻找一种社会戏剧的自然历史,另一方面寻找通往意识形态共同体(ideological communitas)的大门,特纳提出社会戏剧“完满形式的发展”,以及“完整的阶段结构”。他虽然承认社会复杂性为社会戏剧创造了条件,但坚持认为社会戏剧“仍然是最简单并最为根深蒂固的”,把它放在“所有群体的发展循环中”(Turner,1982:78)。他相信表演的“价值和结果”“分布在参与表演的一些演员身上”并被规划进“一个由共享或参与者一致同意的意义系统里”(Turner,1982:75)。特纳坚持社会戏剧在“在一个给定群体的那些成员……他们对自己的成员身份有强烈的感受,并被迫与其他变得完全‘有意义’的人发生联系,这里的‘有意义’的人是指那些将该群体文化所包含的信念、价值、规范和符号意义变成……他(或她)自身认同的主要部分的人”才会发生(Turner,1987:46;同样的观点参见Myerhoff,1978:32; Schechner,1987)。

从我在此发展的社会戏剧的视角来看这是不可能的。社会戏剧表演的元素相互分离不会自动连接在一起,这正是社会戏剧的组织形式出现的原因。社会戏剧是仪式的后继者而不是其另一种形式的延续。

我们现在需要详细说明在第一部分中提到的表演成功和失败的假设。

三、再融合与本真性:表演成功和失败的标准世俗表演的目标,无论是在舞台上还是在社会中,都与神圣的仪式追求的目标一致。它们的成败全在其形成心理认同和文化延伸的能力。目标是通过技巧性的、令人感动的表演创造观众与演员之间的情感联接并借此创造从表演中向观众阐述文化意义的条件。这两个条件达到了,我们就能说表演元素融合了。

尼采哀悼“把神话不真实的世界带进生活”(Nietzsche, [1982]1956:126)是“将人类抬高到时间、空间和个体界限之外的突发时刻”之一(Nietzsche, [1872]1956:125)。尼采有权如此哀伤。随着社会变得越来越复杂,这些融合的时刻更难达成。表演的元素变成相互分离并相互独立的变量,将文本带进生活变得更加富有挑战性。

在当代复杂社会中,个人及集体的符号行动面临的挑战——无论是在舞台上还是在更大的社会中——都是通过再融合表演来获得意义。自浪漫主义运动开始,这个挑战已经被实存地且哲学地表述为本真性的问题(Taylor,1989)。然而在其仅针对欧洲这一点上,本真性的话语是偏狭的,它为人们交流表演成功和失败意味着什么提供了一个常见的术语。在日常生活的层次上,通过一些问题,如一个人是否“真实”(real)——坦率(straightforward)、正直(truthful)和真诚(sincere),形成本真性的命题。行动如果看起来自成一格(sui generis),系行动者自我创造(self-generating)的产品,而非被社会之线牵动的木偶所为,它就被视为真实的。一个本真的人,其行动似乎不含造作,不附带过度的自我意识、不诉诸冥思苦想而得的计划或文本,不考虑操控行动的背景,也不担心行动所面向的观众和行动所造成的影响。换言之,是否具有本真性依赖于一个行动者将分散的表演元素缝合成一个无缝的、有说服力的整体的能力。如果真实性是成功的标志,那么失败就意味着一个表演看起来不真诚、虚假:演员看起来没有进入角色,仅仅是在读一本客观存在的剧本,被社会的力量推拉着做这些事情,不是由着真诚的动机在表演,而像在操控观众。

这样一种理解能使我们跳出仪式-理性过于简单的两级对立,或者更宽泛地讲,文化和实践行动的两级对立。相反,我们可以说再融合允许类仪式行为,将类仪式行为作为仪式过程的暂时恢复。类仪式行为使同时代的人能够经历仪式,因为它将没有联系在一起的文化表演元素无缝地缝合起来。巴特勒(Butler,1999:179)以表演进路对性别进行研究,坚持性别认同仅仅是“行为在时间中程式化的重复”,不是“一个看似无缝的认同”。然而无缝是日常生活中成功的性别表演切实表现出来的样子。“在哪种意义上”,巴特勒(Butler,1999:178)问到,“性别是一种行为?”在同样的意义上,她回答说:“就像在其他仪式性社会戏剧中一样……性别行为要求重复的表演。每一次重复都立即成为对已经社会性地建立起来的一系列意义的再确认和再经验;并且这是其合法性世俗的、仪式化的形式”。

在心理学术语中,契克森米哈(Csikszentmihalyi,1975)在其关于艺术、体育运动和游戏中的鉴赏家表演行为的富有原创性的研究中,将这种无缝的再融合称为“涌流”(flow)(参见Schechner,1976)。用我在这里发展的术语,契克森米哈在这些不同活动中发现的东西就是文本、背景和演员三者之间的融合,这种融合导致三个不同元素自我意识的丢失,以及对行动本身之外的观察者的监督漠不关心,甚至觉察不到这种监督的存在。因为“行动和意识的融合”,契克森米哈(Csikszentmihalyi,1975:38)写到,“涌流中的人没有双重视角”。表演元素的融合不仅使演员,也使观众能够经历涌流,这意味着他们将自己的注意力集中在正在上演的文本,排除了其他任何可能的阐释途径:“经历涌流的阶段……包括……界定现实的过程、控制现实的某个部分,以及以排除任何不相关东西的专注来回应对表演的反馈”(Csikszentmihalyi,1975:53-54)。

复杂社会中的表演寻求通过创造涌流和获取真实性来克服碎片化。它们试着恢复仪式的短暂体验,来消除或否认社会和文化分离的影响。简单来说,一个人可以认为成功的表演再融合了历史。它们打破历史树立起的障碍——背景文化和剧本文本之间、剧本文本和演员之间以及观众和场景之间的分隔。成功的表演能克服德里达称为“延异”(différance)的意义延迟。在一个成功的表演里,能指似乎真的变成了它们指示的东西。符号和所指对象是同一的。剧本、指导说明、演员、背景文化、舞台布景、观众、意义生产方式——所有这些分散的元素变得不可分、不可见。表演行动本身就能达成表演的预期效果(参见Austin,1957)。演员似乎就是哈姆雷特;宣誓的人似乎就是总统。

然而再融合只有通过解除社会权力才有可能实现,表演真正的成功就是掩盖表演本身的存在。在成功的表演中,社会权力不是将自己表现为帮助或对抗正在开展的表演的外在的、支配性的力量,而仅仅是符号承载者(sign-vehicles)、表象手段(means of representation)和所意图意义的传达者(conveyors of the intended meaning)。这就是布迪厄(Bourdieu, [1968]1990:211)在说好的艺术品位训练是使文化“变得自然”的过程时脑子里想的东西。鉴赏家沉着自信地呈现自己的审美判断可能被认为是一场成功的表演,这里的“成功”是指这个表演完全掩盖了这种优雅得体是“非自然的、人为取得的”这样一个事实,这是漫长的社会化的结果,而这一结果依赖于阶级特权。“评判品位的鉴赏家”,布迪厄写到,漫不经心地展现他们的艺术知识,就好像这些知识非常自然。他们的目的是展现出一种看似“完全不受文化束缚的”“审美风度”,上演一场“不带长期的、耐心的训练的痕迹”的表演。

在攻击性别权力而不是阶级权力的支配性运作中,巴特勒(Butler,1999)也作了相似的论证。她声称性别上成功的表演隐藏了其背后的家长权力。区别在于,通过利用奥斯汀和特纳的理论,巴特勒(Butler,1999)能直接使用表演的语言。“性别是……一种通常隐藏其起源的建构;一种心照不宣的集体一致——对表演、生产的一致,以及将分离的、两极分化的性别持续当做一种文化虚构的一致——被这些生产的可信性给模糊了……事物的表象就是一种建构起来的认同,是表演的结果,世俗的社会观众,包括表演者自己也相信并以信念的样子表演出来”(Butler,1999:179)。

后仪式戏剧出现在古希腊的时候,亚里士多德(Aristotle,1987)解释说戏剧是“对行动的模仿,而不是行动本身”。当融合发生时,这个告诫式的格言可以视而不见。融合的表演达到了逼真——真实的表象。它看似是行动本身,而不是对行动的模仿。通过技巧性的表演和涌流达到真实的表象是罗兰·巴特(Bathes,[1957]1972)在他有名的论文“真正的摔跤”中描述的东西。他坚持认为“观众自发地与这项比赛令人惊叹的性质相协调,就像郊区影院的观众一样……公众对是否有人操纵比赛完全不感兴趣,而这种不感兴趣是正当的;公众完全将自己投入到这项精彩表演的原始道德——彻底废除一切动机和任何结果——中:重要的不是他们怎么想,而是他们看到了什么”(Bathes,[1957]1972:15)。

(未完待续)

1.注意,本文及本期“文化社会学”专题中出现的symbol(或相关词语),作为社会学的一个重要术语,至今所见主要有三种汉译法:“象征”、“符号”及“形象”。虽然“象征”以及“符号”多见于上世纪80及90年代,但是直至上世纪90年代末期,仍存在将其译为“形象”的情况(如1998年出版的《西方社会学名著提要》中,布鲁默词条的承担者将他的Symbolic Interactionism译为《形象互动论:观点与方法》,参见第302页)。此次藉着本刊发表由亚历山大教授牵头组织的此组文化社会学专题的稿件之际,我们特地与负责本文校对的徐冰教授以及在美学习工作多年的社会学同仁陆孜伟等征询讨论,初步确定的处理办法如下:除极少数地方仍保留作为动词的“象征”译法之外,基本上统一为“符号”,尽管如此,读者在见到这两种汉译时,应该切记此为“symbol”的翻译。特此补注说明。——编者注

2.本文译者将诠释学和当代社会理论中常出现的authenticity一词译为本真性,以与更适合译为真实性和真诚性的truthfulness和sincerity相区分。Truthfulness、sincerity和authenticity这三个词同时出现在哈贝马斯的《沟通行动理论》中,对于它们,哈氏的区分是,真实性(truthfulness)偏重能用科学,包括心理分析方法确认的事实,真诚性(sincerity)偏重认知,而本真性(authenticity)偏重情感。哈氏的重心在真诚性,而当代诠释学代表查尔斯·泰勒偏重本真性。——校者注。

3.此处的theatrical以及之后的theater都翻译成“剧场”,而drama和dramatic等都翻译成“戏剧”。——译者注。

4.译文参见凤凰传媒出版社2011年冯适译本。——译者注。

5.译文参照了2005年出版的郭子林、李凤伟的译本《古代埃及宗教》,Pp.104-105。——译者注。

6.翻译参照《人类表演学系列——谢克纳专辑》,2010,文化艺术出版社,P170。——译者注。

7.规范的关于民主审议方面的理论,都对民主的审美和符号维度极其反感,内在地将后者等同于反民主、反理性主义的倾向。社会表演的文化实用主义能够提供重要的修正。在那些规范的理论看来,马克思的统治和福柯的权力-知识视角都不能解释成功的符号再生产带来的无数不确定性。用连字符连接权力和知识两个概念,以及在观众不能感知这两个维度的区别时想要达到融合,都是非常困难的。

| [] |

Alexander, Jeffrey Charles. 1982-1983. Theoretical Logic in Sociology. Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Alexander, Jeffrey Charles. 1987a. "Constructing Scandal. " New Republic, June 8, no. 3777, pp. 18-20

|

| [] |

Alexander Jeffrey Charles. 1987b. Twenty Lectures: Sociological Theory Since World War II. New York: Columbia University Press.

|

| [] |

Alexander, Jeffrey Charles. 1987c. "Action and Its Environments. " Pp. 289-318 in The Micro-Macro Link, edited by Jeffrey Charles Alexander, Bernhard Giesen, Richard. Munch, and Neil. Smelser. Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Alexander, Jeffrey Charles. (ed.). 1988. Durkheimian Sociology: Cultural Studies. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

| [] |

Alexander, Jeffrey Charles. 1998. "After Neofunctionalism: Action, Culture, and Civil Society. " Pp. 210-233 in Alexander Jeffrey C., Neofunctionalism and After. Malden, MA: Blackwell.

|

| [] |

Alexander Jeffrey Charles. 2003a. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Alexander, Jeffrey Charles. . 2003b. "On the Social Construction of Moral Universals: The 'Holocaust' from War Crime to Trauma Drama. " Pp. 27-84 in Jeffrey Charles Alexander, The Meanings of Social Life. New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Alexander, Jeffrey Charles. 2003c. "Watergate as Democratic Ritual. " Pp. 155-178 in Alexander Jeffrey C., The Meanings of Social Life. New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Alexander Jeffrey Charles. 2004. From the Depths of Despair: Performance and Counter-Performance on September 11th.

Sociological Theory,, 21(1): 88-105.

|

| [] |

Alexander Jeffrey Charles and Paul. A. Colomy. (eds. ) 1990. Differentiation Theory and Social Change. New York: Columbia University Press.

|

| [] |

Alexander, Jeffrey Charles and Jason Mast. Forthcoming. "Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice: The Cultural Pragmatics of Symbolic Action. " in The Move to Performance: Symbolic Action, Ritual, and Cultural Pragmatics, edited Alexander by J., G. Giesen, and Jason Mast. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

| [] |

Apter David E., Tony Saich. 1994. Revolutionary Discourse in Mao's Republic. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Assmann Jan. 2002. The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs. New York: Metropolitan..

|

| [] |

Austin John Langshaw. 1957. How to Do Things with Words. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Barthes, Roland, . [1957]1972. "The World of Wrestling. " Pp. 15-25 Barthes in R., Mythologies. New York: Hill and Wang.

|

| [] |

Bauman, Richard. 1989. "Performance. " In International Encyclopedia of Communications, edited Barnouw by E. . New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Bellah, Robert Neelly. 1970. "Religious Evolution. " Pp. 20-51 in Robert Neelly Bellah, Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World. New York: Harper and Row.

|

| [] |

Bendix, Reinhard. 1964. Nation Building and Citizenship. New York: John Riley.

|

| [] |

Berezin Mabel. 1991. The Organization of Political Ideology: Culture, State, and Theater in Fascist Italy.

American Sociological Review, 56.

|

| [] |

Berezin Mabel. 1994. Cultural Form and Political Meaning: State Subsidized Theater, Ideology, and the Language of Style in Fascist Italy.

American Journal of Sociology, 99(5): 1237-86.

DOI:10.1086/230411

|

| [] |

Berezin Mabel. 1997. Making the Fascist Self: The Political Culture of Interwar Italy. Ithaca: Cornell University Press.

|

| [] |

Boulton, Marjorie. 1960. The Anatomy of Drama. London, UK: Routledge and Kegan Paul.

|

| [] |

Bourdieu, Pierre. 1990. "Artistic Taste and Cultural Capital. " Pp. 205-216 in Cultureand Society: Contemporary Debates, edited by Jeffrey Charles Alexander and Steven. Seidman. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Burke Kenneth. 1965. Dramatism.

Encyclopedia of the Social Sciences,, 7: 445-451.

|

| [] |

Butler, Judith. 1999. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

|

| [] |

Carlson, Marvin. 1996. Performance: A Critical Introduction. London, UK: Routlege.

|

| [] |

Champagne Duane. 1992. Social Order and Political Change: Constitutional Governments Among the Cherokee, the Choctaw, the Chickasaw, and the Creek.

Stanford, CA: Stanford University Press.

|

| [] |

Chan, E. 1999. "Structural and Symbolic Centers: Center Displacement in the 1989 Chinese Student Movement. " Pp. 337-354 in Democratic Culture: Ethnos and Demos in Global Perspective, edited by M. Berezin and J. C. Alexander (special issue). International Sociology 14 (3).

|

| [] |

Clifford James. 1988. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnographer, Literature, and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Conquergood, D. . 1992. "Performance Theory, Hmong Shamans, and Cultural Politics. "Pp. 41-64 in Critical Theory and Performance, edited by J. G. Reinelt Roach and J. R. . Ann Arbor: University of Michigan Press.

|

| [] |

Csikszentmihalyi, Mihaly. 1975. Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

|

| [] |

Durkheim, Emile. 1995. The Elementary Forms of Religious Life. New York: Free Press.

|

| [] |

Edles Laura. 1998. Symbol and Ritual in the New Spain: The Transition to Democracy after Franco. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Eisenstadt Shmuel Noah. 1963. The Political System of Empires. New York: Free Press.

|

| [] |

Eisenstadt Shmuel Noah. 1982. The Axial Age: The Emergence of Transcendental Visions and the Rise of Clerics.

European Journal of Sociology,, 23: 294-314.

DOI:10.1017/S0003975600003908

|

| [] |

Evans-Pritchard, Edward Evan. 1940. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. London, UK: Oxford University Press.

|

| [] |

Eyerman, Ron. Forthcoming. "Performing Opposition or, How Social Movements Move. "Alexander, Giesen, and Mast, loc. cit.

|

| [] |

Eyerman, Ron., Andrew. Jamison. 1990. Social Movements: A Cognitive Approach. London, UK: Polity.

|

| [] |

Frankfort, Henri. 1948. Ancient Egyptian Religion. New York: Harper and Row.

|

| [] |

Fried, Morton H. . 1971. "On the Evolution of Social Stratification and the State. " Pp. 101-104 in Political Sociology, edited by Shmuel Noah Eisenstadt. New York: Basic Books.

|

| [] |

Garfinkel Harpld. 1967. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall..

|

| [] |

Geertz, Clifford. 1973. "Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight. " Pp. 412-453 in Clifford Geertz The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

|

| [] |

Geertz Clifford. 1980. Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali.

Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

| [] |

Giesen Bernhard. 1998. Intellectuals and the Nation: Collective Identity in a German Axial Age. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Giesen, Bernhard. Forthcoming. "Performing the Sacred: A Durkheimian Perspective on the Performative Turn in the Social Sciences. " in Alexander, Giesen, and Mast, eds., op. cit.

|

| [] |

Goffman Erving. 1956. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor..

|

| [] |

Goffman Erving. 1967. Interaction Ritual. New York: Pantheon..

|

| [] |

Goffman Erving. 1974. Frame Analysis. New York: Harper and Row..

|

| [] |

Goody Jack. 1986. The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

| [] |

Goulder Alvin Ward. 1965. Enter Plato: Classical Greece and the Origins of Social Theory. London, UK: Routledge and Kegan Paul..

|

| [] |

Habermas, Jürgen. 1982-1983. Theory of Communicative Action. Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Habermas, Jürgen. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Hagstrom Warren O.. 1965. The Scientific Community. New York: Free Press.

|

| [] |

Hall, Stuart. 1980. "Encoding/Decoding. " Pp. 128-138 in Culture, Media, Language, editedby Stuart. Hall, D. Hobson, A. Lowe, Willis and P. . London, UK: Hutchinson.

|

| [] |

Hardison Osborne Bennet. 1965. Christian Rite and Christian Drama in the Middle Ages. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press.

|

| [] |

Huizinga, J ohan. 1950. Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture. Boston, MA: Beacon.

|

| [] |

Jacobs Ronald N.. 2000. Race, Media, and the Crisis of Civil Society. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

| [] |

Jacobs, Ronald N. . 2000. Race, Media, and the Crisis of Civil Society: From Watts to Rodney King

|

| [] |

Jaeger Werner. 1945. Paideia: The Ideals of Greek Culture,. Oxford, UK: Oxford University Press.

|

| [] |

Kemp Barry. J. 1989. Ancient Egypt.. London, UK: Routledge..

|

| [] |

Ku Agnes. 1999. Narrative, Politics, and the Public Sphere. Aldershot, UK: Ashgate..

|

| [] |

Labaree Benjamin Woods. 1979. The Boston Tea Party. Boston, MA: Northeastern University Press.

|

| [] |

Landes Joan B.. 1988. Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. Ithaca, NY: Cornell University Press.

|

| [] |

Leach, Edmund Ronald. 1972. "Ritualization in Man in Relation to Conceptual and Social Development. " Pp. 333-337 in Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach, 3rd ed., edited by William A. Lessa and Vogt Evon Z. . New York: Harper and Row.

|

| [] |

Levi-Strauss, Claude. 1963. "The Sorcerer and His Magic. " Pp. 167-185 in C. Levi-Strauss, Structural Anthropology. New York: Basic Books.

|

| [] |

Levy-Bruhl Lucien. 1923. Primitive Mentality. London, UK: Macmillan..

|

| [] |

Luhmann Niklas. 1995. Social Systems. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

| [] |

Lukes, Steven. J. 1977. "Political Ritual and Social Integration. " Pp. 52-73 Lukes in S. J., Essays in Social Theory. New York: Columbia.

|

| [] |

Mann Michael. 1986. The Sources of Social Power, vol. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Marx, Karl. [1852]1962. "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. " Pp. 246-360 in Karl Marx and Frederick Engels: Selected Works, vol. 1. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

|

| [] |

Mast Jason. 2003. How to Do Things with Cultural Pragmatics: A Case Study in Brief.

Theory (Spring): 8-10.

|

| [] |

Mast, Jason. Forthcoming. "The Cultural Pragmatics of Event-ness: The Clinton/Lewinsky Affair, " in Alexander, Giesen, and Mast, loc. cit.

|

| [] |

Moore, Sally Falk, Barbara. G. Myerhoff (eds.). 1975. Symbols and Politics in Communal Ideology. Ithaca, NY: Cornell University Press.

|

| [] |

Moore Sally Falk. 1977. Secular Ritual. Amsterdam, Holland: Van Gorcum..

|

| [] |

Moreno, Jacob Levy. 1975. "Spontaneity and Catharsis. " Pp. 39-59 in The Essential Moreno: Writing on Psychodrama, Group Method, and Spontaneity Moreno by J. L., M. D, edited Fox by J. . New York: Springer.

|

| [] |

Myerhoff Barbar. 1978. Number Our Days. New York: Dutton..

|

| [] |

Nietzsche, Friedrich. [1872]1956. The Birth of Tragedy. Pp. 1-146 Nietzsche in F., The Birth ofTragedy and the Geneology of Morals. New York: Anchor Books.

|

| [] |

Nochlin Linda. 1993. Realism. New York: Viking..

|

| [] |

Nolan Patrick., Gerhard Lenski. 1995. Human Societies: An Introduction to Macrosociology. New York: McGraw-Hill..

|

| [] |

Plato. 1980. Gorgias. London, UK: Penguin..

|

| [] |

Rappaport Roy.A. 1968. Pigs for the Ancestors. New Haven, CT: Yale University Press.

|

| [] |

Reiss Timothy J.. 1971. Toward Dramatic Illusion: Theatrical Technique and Meaning from Hardy to Horace. New Haven, CT: Yale University Press.

|

| [] |

Sahlins Marshall. 1972. Stone Age Economics. New York: Aldine de Gruyter..

|

| [] |

Schachermeyr, Fritz. 1971. "The Genesis of the Greek Polis. " Pp. in 195-202 in Political Sociology, edited Eisenstadt by S. N. . New York: Basic Books.

|

| [] |

Schechner, Richard. 1976. "From Ritual to Theatre and Back. " Pp. 196-230 in Ritual, Play, and Performance: Readings in the Social Sciences/Theatre, edited by R. Schechner Schuman and M. . New York: Seabury Press.

|

| [] |

Schechner Richard. 1977. Ritual, Play, and Social Drama. New York: Seabury Press.

|

| [] |

Schechner Richard. 1981. Performers and Spectators Transported and Transformed.

Kenyon Review,, 3: 83-113.

|

| [] |

Schechner, Richard. 1987. "Victor Turner's Last Adventure. " Pp. 7-20 Turner in V., The Anthropology of Performance. New York: PAJ.

|

| [] |

Schechner Richard. 2002. Performance Studies: An Introduction. New York: Routledge..

|

| [] |

Schudson Michael. 1981. Discovering the News. New York: Basic Books..

|

| [] |

Schudson Michael. 1992a. Was There Ever a Public Sphere: If So, When? Reflections on the American Case.

Pp. 143-164 in Habermas and the Public Sphere, edited Calhoun by C.. Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Schudson Michael. 1992b. Watergate in American Memory. New York: Basic Books..

|

| [] |

Scott Marvin B., Lyman Stanford M.. 1968. Accounts.

American Sociological Review, 33(Feb): 46-62.

|

| [] |

Service Elman R.. 1962. Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective. New York: Random House..

|

| [] |

Service Elman R.. 1979. The Hunters, 2d ed. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall..

|

| [] |

Sewell William, Jr. 1980. Work, Revolution in France: The Language of Labor from the Old Regime to 1848. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Sewell William, Jr. 1992. A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation.

AmericanJournal of Sociology,, 98(1): 1-29.

DOI:10.1086/229967

|

| [] |

Simmel Georg. 1968. The Dramatic Actor and Reality. " Pp. 91-98 in Georg Simmel, The Conflict in Modern Culture and Other Essays. New York: Teachers College Press.

|

| [] |

Slater Philip E.. 1966. Microcosm. New York: John Wiley..

|

| [] |

Smith Philip. 1993. Codes and Conflict: Toward a Theory of War as Ritual.

Theory and Society,, 20: 103-138.

|

| [] |

Smith, Philip. and Jeffrey Charles. Alexander. Forthcoming. "Introduction: The New Durkheim. " In TheCambridge Companion to Durkheim, edited by J. C. Alexander Smith and P. . Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

| [] |

Snow David A., E. Burke. Rochford.Jr., Steven K Worden, Benford Robert D.. 1986. Frame Alignment Processes, Micromobilization and Movement Participation.

American Sociological Review,, 51: 464-481.

DOI:10.2307/2095581

|

| [] |

Spencer W.Baldwin, Francis James Gillen. 1927. The Arunta, 2 vols.

London, UK: Macmillan..

|

| [] |

Stanner, William Edward Hanley. 1972. "The Dreaming. " Pp. 269-277 in Reader in Comparative Religion, edited by W. Lessa Vogt and E. . Evanston, IL: Row, Peterson.

|

| [] |

Sztompka Piotr. 1999. Trust: A Sociological Theory.

New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Taylor Charles. 1989. Sources of the Self: The Making of Modern Identity.

Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Thrift Nigel. 1999. The Place of Complexity.

Theory, Culture and Society,, 16(3): 31-70.

DOI:10.1177/02632769922050610

|

| [] |

Trinh, T. Minh-Ha. 1989. Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism.

Bloomington: Indiana University Press.

|

| [] |

Turner Jonathan. H. 2002. Face to Face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior. Stanford. CA: Stanford University Press,.

|

| [] |

Turner Victor. 1969. The Ritual Process. Chicago, IL: Aldine.

|

| [] |

Turner Victor. 1974. Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. Ithaca, NY: Cornell University Press.

|

| [] |

Turner, Victor. 1977. "Symbols in African Ritual. " Pp. 183-194 in Symbolic Anthropology: A Reader in the Study of Symbols and Meanings, edited by J. L. Dolgin et al. New York: Columbia University Press.

|

| [] |

Turner Victor. 1982. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. Baltimore, MD: PAJ Press.

|

| [] |

Turner Victor. 1987. The Anthropology of Performance. New York: PAJ..

|

| [] |

Veltrusky Jiri. 1964. Man and Object in the Theater.

Pp. 83-91 in A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style, edited Garvin by P. L.. Washington, DC: Georgetown University Press.

|

| [] |

Verdery Katherine. 1991. National Ideology under Socialism.

Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Wagner-Pacifici Robin. 1986. The Moro Morality Play: Terrorism as Social Drama.

Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

| [] |

Wagner-Pacifici Robin. 1994. Discourse and Destruction: The City of Philadelphia versus Move.

Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

| [] |

Wagner-Pacifici Robin. 2000. Theorizing the Standoff: Contingency in Action. Cambridge, UK: Cambridge University Press..

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35