20世纪90年代末,随着市场经济体制改革的逐渐深入,尤其是国企改制进入产权改革阶段,积累已久的劳动矛盾以各种方式释放出来,至21世纪初,中国的劳工冲突日趋激烈,而劳动抗争也呈现上升趋势(王星,2012)。1虽然很多研究表明,这些工人的集体行动大多还是处于分散的小范围自发状态(Blecher, 2002; Lee, 2007; Cheng, 2013),但是它们对于社会稳定性与国家合法性的影响与意义却不容忽视。如何有效而平稳地将工人日渐崛起的集体行动吸纳进国家的制度化解决渠道,从而维持一种动态的社会稳定,成为一个具有现实紧迫性的学术问题。

抗争政治与国家建设之间的关系是社会运动研究中的一个经典问题。早在20世纪80年代,布莱特和哈定(Bright and Harding, 1984:4)曾就国家与社会的关系提出这样一个命题:“抗争性过程既界定了对应于其他社会与经济制度的国家,同时又在持续地再造国家”。在蒂利(Tilly, 1993)对英国18-19世纪社会“抗争谱系”(repertoire of contentions)的研究基础上,塔罗(Tarrow, 1994)对抗争政治、集体行动与国家建设之间的关系进行了广泛而深入的研究。他的基本观点是:国家对于新的抗争方式虽然在最初的时候会加以压制,但是最终却会在与抗争者的互动中发展出社会控制与吸纳的策略,在此过程中,新的抗争方式成为传统政治的组成部分,而国家也因此发生了改变。本文将沿着这一理论思路探讨中国转型时期的劳工政治,尤其是工人抗争与国家控制及吸纳之间的动态关系。本文将摈弃国家对社会抗争进行压制的简单化思路,转而勾勒国家代理人如何在与抗争者的积极互动(active engagement)中引导他们进入一个循环式的国家场域以求消解劳动矛盾的过程,并着重探讨国家的独特构型(如行政与法律体系之间的模糊边界)以及国家的运作规则(如对法治的推崇)如何潜在地影响工人抗争的过程及其结果。

一、文献综述 (一) 已有研究及其不足目前对中国工人抗争政治的研究大多关注工人内部的组织结构与具体的斗争形态,如研究工人的宿舍制度(任焰、潘毅,2006)、单位制度(Lee, 1999)、地域组织(蔡禾等,2009)、网络使用(汪建华,2011)等如何影响他们的斗争方式;探讨工人的抗争到底是道义经济型抵抗(Chen, 2000; Perry, 2007)还是依法抗争(O'Brien, 1996; O'Brien and Li, 2006; Li, 2010),或者是表演式抗争(黄振辉,2011)。这些研究很少涉及工人与外部力量之间的互动,尤其是国家对于工人抗争方式的架构与干预,国家即使被提及,也几乎从来没有成为重要的分析性概念,而只是作为劳工冲突的制度化背景,比如强调国家对工人集体行动能力的限制,如对工人组织罢工及独立工会的权利的禁止(Chen, 2003; Tanner, 2005);或者关注国家对缓解工人困境所提供的制度性与物质性支持,比如社保体系、劳动立法的建立与完善以及对非正式经济的鼓励与扶持(Hurst, 2005; Lee, 2007)。这些研究能够很好地回答面对艰难的生产与生存环境工人为什么不起来抗争的问题,但是却不能解释那些已经起来抗争的工人如何被国家治理与驯服,而这个问题对中国的现状更具有针对性。要理解中国劳工抗争的独特性及其对国家合法性与社会稳定性的影响,就需要超越对国家的制度化理解,专注于国家与工人的互动,尤其是国家在架构劳工抗争中所起到的积极作用。正如苏黛瑞(Solinger, 2000:81)所指出的,“工人的抗争从本质上具有互动性,他们一方面对自己置身其中的政治经济环境和国家政策产生反应,另一方面也对自己在老板和地方官员那里得到的对待产生反应”。如果说在目前中国劳工政治研究中,抗争工人与工厂管理者及其管理方式之间的互动得到了一定程度的重视的话,那么,工人抗争与国家之间的互动则是整个研究中缺失的一环,而这一环对理解工人抗争方式及其对国家合法性以及社会稳定性的影响至关重要。

(二) 国家与工人抗争的互动从国家与工人互动的角度出发,李侃如和兰普顿(Lieberthal and Lampton, 1992)的著作《毛泽东之后的中国官僚、政治与决策》奠定了学界对改革后中国国家形态的基本理解, 并深刻影响了近年来对中国劳动治理的研究。书中提出了两个影响深远的概念:蜂巢式社会(cellular society)与分裂的权威主义(fragmented authoritarian)。“蜂巢式社会”指的是, “由于决策过程的去集权化而使得一些官僚策略能够有效地阻止信息的向上流动以及上级意愿向地方官员的贯彻”, 而“分裂的权威主义”则认为, “在中国政治体系顶端以下的权威是分裂而脱节的”,但是,“中国政体组成部分之间的互动过程”却仍然能够使这个体系成为一个运转良好的整体(Lieberthal and Lampton, 1992:8-12)。分裂的权威主义所凸显的是在政治去集权化背景之下,地方与中央之间、地方不同官僚权威之间的讨价还价关系,这一点已经成为理解改革后中国官僚体制以及国家运作方式的共识。但是,这个概念更多地强调了省市级别以上的国家政治与决策过程,而这个官僚国家与社会其他部分之间的互动不在讨论之内,即使是蜂巢式社会这一概念也更多地指涉政治官僚体系,直到李静君(Lee, 2007)在此基础上提出了工人抗争的“蜂巢式激进主义”(cellular activism)概念, 才潜在地指出了国家的治理方式(单位制分割)与工人的抗争方式(以单位为组织和动员的基础)之间可能存在的关系。

欧博文对“依法抗争”(rightful resistance)的研究第一次明确提出在国家的结构及其权威模式与社会底层的反抗方式之间存在直接的关联。在《21世纪中国的国家与社会》一书中,欧博文(O'Brien, 2004:116)指出, 中国的国家权力是“分裂的并且具有内部的对抗性”。他认为, “在中国出现的是一个多层(multi-layered)的国家,她拥有宏伟的抱负,然而却面临难以克服的委托—代理困境”。正是这样一种独特的国家结构与权力运作方式产生了底层的“依法抗争”行为,亦即底层民众利用政策之间的差异、政治承诺与基层实践之间的出入以及不同权威层级之间的微妙关系来为自己的行为寻找合法性依据(O'Brien, 2006)。虽然欧博文的研究在国家与抗争的关联方面已经有所进展,但是李静君却认为“依法抗争”的概念仍然停留在“框架性解释”的层面,而对于国家的具体特质如何形塑抗争主体及其行动方式的解释还远远不够。

在对中国东北老工业基地与东南新兴工业区不同类型工人抗争方式的比较研究中,李静君提出了“分权化法制权威主义”(decentralized legal authoritarianism)的概念。这一概念指的的是,中国“权威主义统治的双重策略,一方面是去地方分权的资本积累策略,一方面是依法治国的合法性策略”(Lee, 2007:11)。如果说欧博文的“多层国家”只是在描述国家的构型,那么,李静君的“分权化法制权威主义”概念则是试图揭示转型中国的国家特性,也就是这个国家在发展目标与策略上具有的冲突性。她的论点是:中央政府在积累的目标与合法化目标之间的对立以及中央政府与地方政府之间的张力导致了劳动矛盾的产生,但同时它们也促进了对劳动抗争的解决与遏制——地方分权的过程导致了工人的分裂化,但是法治化过程却使得他们只能同样用法律的话语来表达自己的抗争。李静君的研究在解析中国的国家特性并以此来解释工人的抗争方式方面的确做出了很大贡献,但是她的研究最终的解释目标仍然是工人的抗争方式,而剖析国家只是为了解释中国劳工抗争的独特机制与特征。因此,国家在她的研究中只是一个抽象的存在,并被处理为工人行动的制度化背景,国家,尤其是国家的基层代理机构与抗争工人之间的具体互动过程在她的研究中很少涉及。

从“分裂的权威主义”到“多层国家”,再到“地方分权的法律权威主义”,这一组概念描述了从集权一统的国家逐步分化形成的各个组成部分之间由于相互牵连而构成的多层次的国家。在这个分化的国家中,中央与地方之间、国家各个组成部分与层级之间所存在的矛盾和张力极大地影响了工人的抗争策略。只是在这一组概念中,国家的形象仍然比较抽象,而国家的具体构型(configuration)与工人抗争路径之间的关系也并不直接,最重要的是,这些概念在很大程度上揭示了国家内部所蕴含的矛盾与冲突,却未能很好地解释国家在如此的张力之下是如何有效运转的,亦即如裴宜礼(Perry, 2007:2)所说,“对于是什么将当代中国的国家结构凝固在一起并因此使得其政治体系能有效运转,我们的理解还非常有限”。所以,在国家的具体构型与工人的抗争路径之间建立联系,并揭示国家机器有效运转的机制,是继续深化这一研究路线所面临的挑战。

(三) 布迪厄的借鉴意义从勾勒国家的构型图,分析国家的运行机制及其对社会成员的支配效果的角度出发,布迪厄的基本概念和具体的国家研究非常具有借鉴意义。根据布迪厄(Bourdieu, 1992)的理论,场域指的是一种社会空间,在这个空间中占据主导地位的资本决定了参与构建此空间的社会主体之间的相对位置及其斗争形态;而资本则是以物化的或者使用中的劳动的形式被占有和运用的社会能量。布迪厄将资本划分为文化、经济和社会三种,后来又增加了符号资本,符号资本成为布迪厄最主要的理论关注与贡献之一。如果说场域和资本都着重于社会结构性的一面,那么“惯习”概念则引入了社会主体性及其实践。惯习指的是社会主体在场域中为争夺资本而展开的斗争中,出于对场域本身的“信仰”或者“错觉”(illusion)以及对斗争的兴趣与投入(interest and investment)而逐渐形成的对游戏规则的实践性把握,或者说“游戏感觉”(a sense of the game)。在布迪厄的理论体系中,国家是一种特殊的场域,被称为“元场域”(meta field),因为它能够架构其他场域的结构与运转。在《反思国家:官僚场域的产生及其结构》这篇文章中,布迪厄将现代国家的兴起理解为不同类型资本的聚集过程,尤其强调了作为特殊类型的国家资本的兴起。他明确指出,“国家的出现也意味着一种特殊的、完全由国家控制的资本的出现,它使得国家能够对不同的场域、不同种类的资本,尤其是资本之间的转换比率施加权力。在这一过程中,符号资本的集中是所有其他形式集中的条件。更进一步来说,存在从仅仅依靠集体认识的分散的符号资本到客体化(objectified)的符号资本的转变,这种客体化符号资本由官僚化的国家来整理成典、加以授权并予以保证”(Bourdieu, 1994:2)。因此,在他看来,国家资本是由国家拥有的符号资本,它能够“决定其他类型的资本及其再生产”。官僚场域的功能就是使分散而无形的国家资本得以客体化,以规则、条文、程序的方式保证国家资本的流通。这个官僚化国家和社会主体之间的权力关系则主要是一种国家通过对符号暴力的垄断与施行所实现的象征性支配(symbolic domination),亦即为争夺资本的各方提供共享的认知范畴、知识工具以及正当理由(Bourdieu, 1999)。

根据布迪厄的基本概念和国家理论,我们对国家与抗争工人之间的互动过程与效果的研究可以具体化为对国家在劳工治理过程中所逐步形成的官僚场域的解析,并通过在这一过程中国家资本的流通状况来探讨国家的运作机制、工人的抗争机制以及二者之间的互动。这样的研究路径一方面有助于从空间上分解国家的构成,从而具体化以前研究中出现的国家各组成部分之间的复杂关系,另一方面可以从抗争策略以及结果的角度来把握国家的权力运作机制与效果。因此,本文所提供的并不是对国家构成与特性的抽象理论研究,而是对行动中的国家的经验性探讨,所采取的具体切入角度是国家对劳工冲突与抗争的吸纳与治理,力图通过对抗争工人具体斗争过程的深度个案分析来刻画国家的独特构型,并彰显国家的权力运作机制。在本文中,对工人具体抗争过程与策略的剖析是为了呈现国家的结构,追踪国家的运作,而工人的心理与行为则被视为国家的权力效果(power effect)。

二、研究设计、调查方法与基本发现本文的田野调查发生于2005年到2008年的W市。作为一个拥有1000万人口的老工业基地,和其他大多数工业城市一样,W市在20世纪90年代中期以来的国企改制过程中经历了比较激烈的劳工抗争。为了观察地方国家如何治理劳工矛盾,笔者在H省劳动和社会保障厅信访办志愿工作了18个月(2005年1月到8月,2006年4月到7月,2008年3月到8月),参与接待劳动上访。在经手的上百个信访个案中,有一个持续了近十年的案子呈现了非凡的独特性与典型性。其独特性在于该个案比大多数劳动抗争持续的时间都要长,但是这组工人的抗争所走过的历程及其呈现出的特征却和大多数的劳动抗争没有什么不同。如果说这组工人的抗争历程涉及了从中央到地方的各层各类官僚机构,并经历了街头抗议、依法信访、劳动仲裁、法律诉讼等斗争阶段,那么其他工人的斗争不过是经历了其中的部分或者片段而已。本文决定选取这个个案进行深度分析,以揭示国家在治理劳动矛盾、吸纳劳工抗争上所采取的策略,并由此探讨国家在面对社会抗争时的普遍运作机制。之所以选择这个个案,一方面是因为这个个案在时间上和空间上的跨度使得它能够很好地展示国家的构型以及国家资本的流通,因为在抗争过程中工人们几乎走遍了各级各层的国家官僚部门,并在一定程度上耗尽了国家所能调动的各种治理资源;另一方面是因为,这组工人斗争的长度与强度使得他们对于国家合法性和社会稳定性都造成了较大的威胁,所以,探讨国家对这一工人抗争的驯服与吸纳,相对于那些更早更轻易放弃的工人来说,对于本文的主旨更具有说服力。本文收集了有关这组工人十年抗争的各方面材料,包括官方对工人的处理意见与内部文件以及工人们的申诉材料与法庭判决书等,观察了工人和信访官员之间的互动,并多次参与工人们的会议、上访与庭审。本文采取过程—事件分析方法(孙立平,2000),试图通过对工人的具体抗争过程与策略,也就是工人与国家代理人的互动过程,尤其是对其中突出事件的分析,来探讨国家在治理劳工抗争方面的组织结构与运作机制。需要强调的是,对工人抗争的具体策略、过程以及结果可以从很多不同的方面来解释,例如工人内部的组织结构、动员机制以及利益驱动等(刘爱玉,2005;黄岩,2005;唐军,2006;Lee,1998),但是本文的着眼点是国家与工人的互动,尤其是国家的具体构型与运作机制。

通过追踪工人的抗争轨迹,本文勾勒出了一个交叉圈状(intersectional circular)的国家结构图,它(官僚场域)由三个相交的圈子组成:一个是不同的地方信访机构组成的圈子,一个是信访办与法院体系之间的圈子,还有一个是地方各个机构与中央机构之间的圈子。之所以采用“圈子”(circle)这个词,是因为一方面它能很好地表达处理劳工问题的国家代理机构之间交错复杂的关系;另一方面是因为,它潜在地解释了这些机构应对劳工矛盾、吸纳劳工纷争的具体机制,那就是在各个圈子之间的循环(circulation)。正是这样一种独特的交叉圈状结构使得国家成功地将激烈的工人抗争导引进了国家官僚场域的环路,并在这个场域中和国家展开了“法治”的话语游戏。在这一过程中,抗争工人和工厂之间的利益之争转化成为官僚场域之中的叙事斗争,而他们对物质资本的争夺转化为对符号资本的争夺。架构这些斗争的官僚场域决定了国家的政策与法律条文成为斗争双方唯一的合法化基础。因此,正是在斗争的过程中,本来停留于书面的国家资本得到了激活与流通,真正成为规范人们思想与行为的力量,从而实现了国家对抗争工人的象征性支配。

三、“十年抗争”:街头抗议、集体上访与法律诉讼2H钢铁厂是一个创建于20世纪50年代的大型国企,和大多数国企一样,在经历了国家社会主义的辉煌时代之后,自90年代开始衰落,特别是90年代中期以后,在经历了几轮下岗之后,工厂的在职员工与退休员工的比例达到1:9。厂领导在递交给市里的文件中多次指出,养老金的支出已经成为工厂的最大负担,并成为工厂在市场竞争中求生存的最大阻碍。1998年初,中央政府决定给每个退休的国企工人每月增加养老金35元,这个来自中央的善意举动却引发了地方长达十年的“养老金之争”。按照时间,这些工人的抗争可以分为三个阶段。

(一) 激烈的街头抗议阶段H厂的工人直到1998年8月才听闻中央的这一政策并意识到自己新增的养老金被“克扣”了。工人们在公开信中写道,“直到1998年7月,H钢铁厂从市劳动和社保局领取了827 452.12元的养老金,但是这个钱工人一直没拿到”。得知国家给予自己的养老金被工厂克扣之后,工人们立即采取了自发的集体围攻厂部与厂领导的行动,并取得了斗争的初步胜利。1998年10月,工厂决定退还扣发的国家增发养老金,每人350元。可惜短暂的胜利之后却是长达十年的拉锯战。1998年11月,厂方公开宣布缩减工人的养老金达30%,这一举措立即引起工人的激烈反抗。厂方在后来递交给市里的情况说明书中如此写道:

1998年底,以李为首的工人在厂区张贴小字报,煽动工人找厂方要说法。1999年1月12号,工人包围了厂部大楼。他们召集媒体到场,并对事件进行了不实的报道,引起了大规模的社会骚动,更多的工人参与包围厂部大楼以及上级公司,甚至阻碍交通达三天之久。这一系列事件严重危害了社会稳定,因此省领导出面给予压力,引导媒体在一周之后重新对事件进行正面的报道,揭露了事实的真相,才使得事态得以平息。

有了政府的支持,工人们的激烈反抗并没有吓倒厂领导。1999年4月,厂方发布了关于养老金的新政策,规定从此养老金不按工龄而是按年龄来计算,凡是大于65岁的工人每月领取450元,而小于65岁的每月领取360元。在工人看来,这个新政策极其不公平,用这种方式,工厂在养老金上的支出减少了200万。1999年9月,工人领袖老李撰写了一封公开信,曝光此事并寻求帮助。这封信得到153名工人签名支持。以此为基础,老李及另外几个积极分子开始了对省市政府及相关部门的上访,但是他们没有得到任何明确的回复,只是有人暗示,“H钢铁厂是个炸药桶,谁也不敢碰”。

(二) 艰苦卓绝的法律诉讼阶段漫无头绪的上访持续了一年,工人们终于决定放弃上访,转而寻求法律帮助。2000年8月,140名退休工人联名申请劳动仲裁,4个月后,也就是2000年12月24号,工人们收到了仲裁决议,仲裁委员会判决工厂立即退还扣减的养老金,工人们取得了法律斗争的第一次胜利。然而就在当天下午,厂方向仲裁委员会提交了一份紧急报告,于是第二天,12月25号,一份新的仲裁书被送到工人手中,它否定了第一份仲裁决议,并宣布暂时搁置此案,等待再审。2001年2月17号,当争议重新开始仲裁的时候,31名工人决定退出。这一次的仲裁持续了大约8个月,直到2001年10月8号,第三次仲裁结果千呼万唤始出来,而结果却是支持工厂对养老金的削减政策,厂方无需退还工人一分钱。至此,42名工人决定上诉。整个2002年是工人们坚持法律斗争屡败屡战的一年。2002年1月,区法院驳回工人上诉。2002年7月,市法院维持区法院原判,驳回工人上诉。2002年底,工人们被告知,他们的再审要求被驳回。至此,工人们的法律维权之路似乎走进了死胡同。在这一年的时间里,工人们开始学习法律条文,研究法律程序,搜集证据,并操练法律话语。虽然工人的上诉不断地被按照程序驳回,他们却并未丧失信心,并决定继续向更高层的法院上诉,然而省高级人民法院采取的仍然是拖延不决的态度。

(三) 有序的和平上访阶段2003年底,老李撰写了第二封公开信,回顾了这些年的维权斗争,并号召工人们起来“讨回自己的血汗钱”。根据厂方的报道,以老李为首的工人组织了至少30次超过百人参与的“不稳定行动”。2004年5月5号,老李和他的同伴们向区公安分局递交了正式的游行申请书。在区政府的介入下,H钢铁厂的领导同意与工人会面并承诺尽快解决问题。满意的工人撤回了游行申请,然而一个月后工厂却未能提供任何解决方案。当愤怒的工人再次提出游行申请的时候,街道派出所的警察登门“安抚”,指出工人们必须依法维权。

至此,工人们似乎用尽了所有可能的抗争方式,包括上街游行、集体上访以及法律斗争,然而没有一种方式能解决问题。事情的转机来自于当地报纸对一位“维权勇士“的报道,这是一位大学退休教师,也是专为各种底层人民鸣不平的区人大代表。在接触之后,工人的遭遇得到这位人大代表的深深同情,在他的努力下,市人大对工人们的案件进行了调查,并召集相关各方召开了听证会。虽然这次会议并未取得实质性的结果,但是却将工人们的斗争重新引领到了官方的合法渠道。2005年5月1号,新信访条例的颁布与执行,重新点燃了工人们对依法信访的希望。他们认真学习来自国家的新条例,并依照国家规定逐级上访,五名工人代表甚至于2005年10月在北京进行了长达五天的密集型“中央上访”。虽然中央仍然让工人们回到地方解决问题,但是和中央的近距离接触以及国家信访干部的温和态度使得工人们备受鼓舞,带着中央的签条,他们信心百倍地回到地方,等待他们的却是长达两年的循环信访。直到2008年7月北京奥运前夕,在工人们多次威胁要再次进京上访的情况下,市法院同意接受工人们的民事诉讼申请。至此,工人的斗争又再次回到了法律的轨道上。

四、工人抗争的环形路径与国家的圈状结构从1998年到2008年,这群国有企业退休工人的抗争持续了十年之久,在这十年之中,工人们尝试了各种可能的手段向工厂讨钱,同地方政府讲理。从1999年到2000年,工人们尝试着向各相关部门和地方政府机构进行上访,但是他们的问题没有得到解决,反而被推向了法律体系;从2000年到2003年,工人几乎穷尽了所有的法律程序,但是却始终未能得到清晰的结论;2004年,各种激进的抗争行为被有效地遏制或者平息,并最终在年底通过市人大的特别调查引导回了制度化的解决渠道;自2005年新信访条例颁布以来,工人们自发而零碎的上访逐步改变为有组织有步骤的依法信访;从2006年到2008年,工人们的足迹遍布区、市、省以及中央的各级信访机构,可是问题依然没有得到解决,直到2008年8月,由于政治稳定性的要求,工人们的养老金之争再次被引导回法律渠道。从这十年的抗争路径来看,工人们走上的似乎是一条有出口却没有尽头的环路,而这条环路所体现的正是国家在治理劳工抗争上的独特形态,也就是由不同的国家部门所组成的一个交叉圈状的循环式场域。下面就以工人们在2006年到2008年的具体抗争经历为基础来具体描画这个循环式国家的构造及其运行方式。

2006年2月,工人上访省劳动和社会保障厅(以下简称省劳动厅),但是被回绝。3月,他们对国家劳动和社会保障部(以下简称国家劳动部)进行信访,一个月后,得到回信,建议找地方劳动和社保部门解决,于是工人们拿着来自中央的“指示”回到省劳动厅进行了长达一年的多次上访。

2007年4月,工人们对市人大进行了信访,两个月后得到通知,案件已被转往市劳动和社会保障局(以下简称市劳动局)。2007年9月,工人从市劳动局得到书面通知,建议他们寻求法律解决途径,也就是通过劳动仲裁方式解决。10月,工人们就市劳动局的回复向省劳动厅申请行政复查,并再次就此向国家劳动部进行信访。两个月后,省劳动厅拒绝了工人们的复查请求,理由是他们的案件已经经过了法律程序,因此超出了行政范围。同时,国家劳动部也给出回复,“请向地方劳动和社会保障部门报告,并向地方信访机构报告”。

2008年2月,工人开始到省信访局进行上访,但是他们被再一次指引向了省劳动厅,这一次,省劳动厅信访办接受了工人的上访案件。在多次上访之后,工人们得到承诺,一定会在7月初得到确切回复。在工人们对省劳动厅信访办进行密集上访并多次威胁将在奥运期间上访北京的情况下,省高级人民法院表示,根据国家对某些法条的修正,这些工人久拖未决的案子可以重新开始新一轮的法律程序。

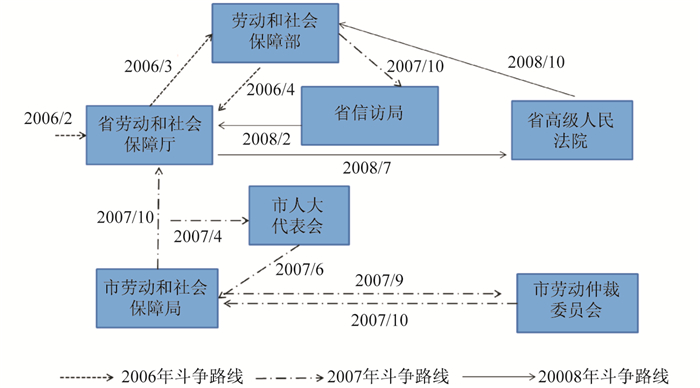

图 1是这些工人从2006年到2008年的抗争路线示意图:2006年在省劳动厅和国家劳动部之间出现第一个循环;2007年在市人大、市劳动局、市劳动仲裁委员会、省劳动厅之间出现第二个循环;2007年底到2008年,在国家劳动部、省信访局、省劳动厅以及省高级人民法院之间出现了第三个循环。

|

图 1 工人斗争路线图(2006年2月至2008年10月) |

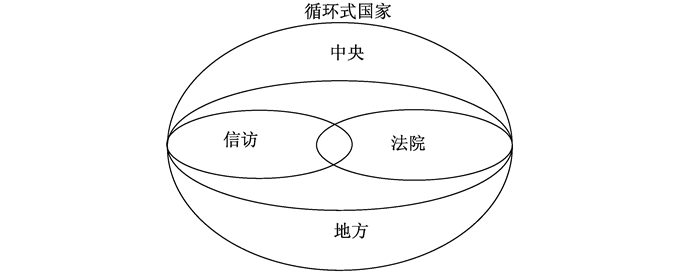

从图 1可以清晰地看出,工人的抗争路径呈现出独特的环状模式,而对这些抗争环路的仔细探察显示出三个层次的国家圈层结构:一个是由不同的信访办构成的行政圈子,一个是在信访办和法院之间往返的圈子,还有一个是在地方各级机关和中央相关部门之间往返的圈子。这些圈子之间相互交叉,共同构成了一个循环式的国家场域。虽然这些圈子的交叉状况很难以平面的形式呈现出来,但本文还是尝试着描画出这个循环式国家的结构图(见图 2)。3

|

图 2 循环式国家结构示意图 |

从图 2可以看出,这是一个在中央与地方之间、信访与法院之间充满张力的体系,而正是这种结构上的张力造成了国家各个层级与部门之间讨价还价的工作方式,其结果则可能导致对社会矛盾的循环机制而非解决机制。形成这样一个循环体系的制度化背景包括两个方面:去集权化与市场化的双重制约(double bind)和信访体系与法律体系的相互指涉(mutual reference)。

H钢铁厂退休工人的养老金之争其实缘于来自中央的“善举”(增发养老金)与工厂的“恶行”(扣减养老金)之间的矛盾,而他们的整个维权过程则受到处于国家、工人与工厂之间的地方政府的引导、监控与形塑。这样一种复杂的关系体现的是国家去集权化与经济市场化的双重过程之间的张力。许慧文(Shue, 2004:17)曾尖锐地指出,“去集权化与市场化过程的集合效应是对中央有利的,它使得中央能够更容易地遏制与平息抗争,并能同时维持自身的合法化表象”。由于市场化的过程,地方政府面临着经济发展的巨大压力并直接面对因之而起的社会矛盾,而由于去集权化的过程,中央政府基本置身于地方经济发展与社会矛盾的图景之外,从而维持着自身的公正形象。这一形象的具体化就是国家所制定的各种制度与法律,尤其是各种“保护性”的特殊照顾条例,比如本文中的增发35元养老金。正是这些来自中央的新制度、新法律成为激发与架构地方抗争的起点与框架。这就是为什么很多研究表明,中央颁发的新文件与新法律必然伴随着一波新的信访与诉讼浪潮(于建嵘,2005),因为来自中央的信息是在当前政治体系下最具现实性的“机会结构”,它给予了工人抗争以生存伦理之外的政治合法性。

相形之下,地方政府所要面临的困难却现实与紧迫得多。它一方面要实现经济绩效方面的目标,因而要支持减轻企业负担的厂方行为,但是另一方面,它又有维护社会稳定的目标,因此要平息被扣减养老金工人的抗争行为。由于在这两个目标之间存在不可调和的矛盾,地方政府所能采取的态度和策略就只有推诿与拖延,从而导致了抗争工人在各个政府申诉机构之间的循环往返。H钢铁厂在组织汇报材料中一再强调截留的中央增发养老金事实上被用于填补在职职工养老金提交的空缺,而扣减退休职工养老金的做法经过了市劳动和社保局的批准,这也就意味着企业的行为是得到了地方政府的支持或者默许的。但是面对以中央文件作为合法依据的工人们,地方政府不得不维持表面上的中立立场,在处理过程中为了平息工人的怒火只能采取言语宽慰与拖延的办法。正是地方政府在市场化与去集权化的双重约束下的结构性位置与冲突性功能导致了作为社会减压阀与宽慰剂的信访体系所能采取的独特的循环式工作机制。

申诉案件在国家官僚场域中的循环并不是一个独特的发现,对于中国官僚机构的拖延与低效,尤其是在改革之前的国家社会主义时期,已经成为一个共识。但是,在当时的国家结构下,决定其拖延与低效的根本原因大多被归结为“官僚主义的问题”,更多地强调了官员所拥有的超越制度约束的个人主观权力。而在新的体制下,循环的动因发生了变化,导致申诉案件循环的是官僚场域的结构原因以及主宰整个场域运行的“法治”原则,也就是对规则、证据、文件以及法律的强调。这种“法治”原则指导下的循环揭示了信访体系与法律体系之间的相互指涉关系,亦即在信访体系(人治)中对法律原则的表面推崇,在法律体系(法治)中行政力量的背后推动。

作为“人治”象征或者残余的信访制度在“依法信访”的旗帜下实现了对信访个案的程序性循环。中国的信访制度可以追溯到帝国时期,但今天信访体系的雏形却是在新中国成立后为贯彻党的“群众路线”而确立的一种底层民众表达权利诉求并监督执政者权力的制度。所以说,信访制度是在缺乏有效的法律体系的情况下采取的一种“人治”手段(Minzner, 2006)。然而在近些年,随着法治的兴起,信访体系不仅没有逐步退出历史舞台,反而得到了强化,并成为系统性应对和疏导社会矛盾的独特机制。2005年新信访条例的颁布宣告着这个古老的人治工具已经在新的形势下成为法治的必要补充,正如新条例所宣称的那样:新信访体系的普遍原则是建立多层次的信访体系,实现信访案件处理的标准化,并增强法律法规在公共管理中的地位。正是对信访体系的这种“现代化与法制化”的改造使得它至少在表面上成为了一个更加分化而严格的官僚机构(冯仕政,2012)。研究表明,正是这种形式上的官僚分化以及信息处理和矛盾解决的程序化,一方面使得信访体系成为促进更多集体上访的机制,但另一方面也使得工人们的反抗采取了更为温和的形式(Chen, 2008)。在应对社会矛盾的过程中,信访体系逐步形成了一个层级众多而又缺乏明确的劳动分工与权力关系的庞大网络,这个网络在形式上的程序化和在实际操作中的灵活性使得工人们不得不在和信访干部的互动中寻找下一步斗争的方向与方式,正是这种互动性软化了一触即发的刚性对立,而使得循环成为可能。H钢铁厂工人养老金问题所涉及的信访办包括市政府、市人大、市劳动局、省政府、省信访局、省劳动厅、H钢铁厂信访办及其主管公司信访办等。重复上访与循环上访并不是这群抗争工人所特有的行为模式,而已经成为信访场域的结构特性。4

循环虽然能够暂时缓解抗争工人采取暴力或者激进方式的危险,但是在大多数情况下并不能解决问题。面对日益增多的社会性和政策性矛盾,信访办既没有经济上的处罚权,又缺少行政性的命令权,所以它在解决问题上的有效性是非常有限的。5在经历了信访部门的多次循环之后,如果不想让问题再次走上街头,信访案件大多会被引向法律体系,这就造成了在信访体系和法律体系之间的循环处理案件机制。6在信访办与各级仲裁和法院机构组成的这个圈子中,存在着对法治力量表面上的尊崇和行政力量对法律程序实际上的干预。信访体系独特的权责不对称特性,使得信访干部经常面临无能为力的尴尬处境,而法律体系的存在就成为他们转移责任的最佳出口。当H钢铁厂的工人在2004年回到信访体系时,从市劳动局得到的答复是,“由于此案已经经过了法律程序,我们建议你们继续通过法律手段解决问题”;而省劳动厅的答复是,“我们不接受已经经过法律程序的案件”。相对于对法律程序的高调推崇,行政力量对法律体系的介入则是隐蔽的。当第一次仲裁结果有利于工人的时候,厂方通过行政力量向仲裁委递交紧急报告而导致了第二次仲裁。第三次仲裁则无疑是行政考量的结果,正如市劳动仲裁委员会在递交给人大代工委的听证会证词中所说的那样,“为了贯彻稳定压倒一切的精神,综合上述多种情况,仲裁委方依法作出对H钢案的裁决结论。我们认为,H钢案的审案时限是由案件的实际情况决定的,是社会经济转型时期利益冲突的客观体现,对此应从实事求是、维护稳定的角度来理解问题、分析问题”。在此,维稳思路压倒了法律逻辑,但是工人们所面对的却是按照法律程序进行的法律裁决。

当信访与法院之间的相互推诿使得工人们的申诉陷入僵局或者无望时,工人们会以上访中央作为最后的希望。虽然上访中央并不能直接解决工人们的问题(通常是要求他们重新回到地方解决),但是这些来自中央的“消息”的确开启了新一轮地方斗争的可能。从中央与地方的圈子来看,中央在循环机制中所起到的作用并非解决任何具体问题,而是对上访者进行一种“象征性”的消费,对地方政府形成威慑,从而破解地方性僵局,而地方的对策则是选择开始新一轮的循环。正是在这样的循环过程中,地方、中央与抗争民众之间形成了并不势均力敌但是可以得到持续的博弈关系(game),或者说一种游戏的关系。

信访办的圈子、信访与法律之间的圈子、中央与地方之间的圈子,它们之间的立体交叉关系构成了国家应对劳工抗争的官僚场域,而正是这个官僚场域通过将抗争工人导引进循环式的制度化申诉渠道而成功地吸纳了激烈的劳工冲突。构成这个官僚场域的任何单个圈子都是脆弱的,因为工人们的问题没有在其中也不可能在其中得到解决。在某个时刻,工人们总会在一个圈子中撞到死角,从而丧失对胜利的幻想,但是此时他们都会被及时而方便地导引到另一个圈子中开始新的循环。这些圈子之间的并存与交叉关系使得它们每一个都免于破产的命运,并有效地阻止了矛盾在每一个圈子中被激化的可能。

(二) 国家资本的流通及其效果从以上的制度构型分析来看,似乎这个交叉圈状国家只是循环工人们的诉求而不解决任何问题的一个形式上的迷宫,因此它的功能也只是禁止性的,甚至可以说是压制性的。但是,这个循环体系也具有自己生产性的一面,而正是这个生产性的方面促进了整个体系的运转,亦即以斗争的方式实现了动态的稳定。这个生产性的方面就是在工人的斗争过程中,尤其是在和国家代理人,包括信访官员和法律工作者的互动过程中,本来处于书面状态的国家资本得到了激活与流通,真正成为国家的规范力量。为了让自己的申诉进入国家的官僚处理机制,工人们必须学习重新“讲述自己的故事”,而在不同的信访办以及法院之间往返奔波之后,他们逐渐意识到,在这个官僚场域中自己诉求的合法性资源必须也只能来自国家,生存伦理的天然合法性必须让位于经由国家颁定的合法性,而来自国家的政策、法规也就成为了他们所要抢夺的国家资本。

H钢铁厂工人与厂方的斗争本来是围绕养老金该不该削减展开的,但是在进入官僚场域展开叙事斗争后,斗争的焦点逐渐转换成按照国家的规定,削减的部分养老金是统筹内的还是统筹外的,然后统筹外的养老金国家是如何规定的。为了证明自己的行为或者要求是与中央精神高度一致的,斗争双方都在申诉材料中大量引用中央的相关养老金政策文件。工厂为了确保扣减行为在政治与法律上的合法性,一再强调扣减的养老金属“企业补贴部分”,并引用了大量的国家政策文件来支持这一“企业自主行为”。比如,报告中引用国务院(1992)103号文来证明“企业补贴部分是企业自身支配的资金,应视为企业自主的权力和企业内部管理行为,企业有权依法行使”。此外,报告还大量引用国发(1991)33号文、劳部发(1994)123号文、国发(1995)6号文、国发(1997)26号文、国发(2000)8号文等来证明国家从1990年到2000年的改革与发展精神都是要“减轻企业负担,服务于社会主义市场经济”,因此,国家是支持企业“根据经济能力进行养老保险工作”的,而H钢铁厂扣减养老金的行为不过是支持国家建立独立而广泛的、适应社会主义市场经济发展的新社保体系这一宏伟目标。与之相对,工人们也同样引用了大量的国家政策文件来支持自己的观点。他们的引用从劳部发(1993)17号文到国发(1997)26号文、国发(1998)28号文、劳部发(1998)69号文、国发(1999)10号文以及劳社部函(1999)42号、49号、123号文,直到最近的国发(2003)16号文。而这些国家文件所体现的却是另一种发展理念,也就是16号文中明确提到的“继续落实企业在一定时期应承担的责任,企业退休人员的统筹外项目养老金由企业继续按有关政策发放”。有趣的是,虽然是在同一时间段,但是工厂与工人都能找到不同的国家文件来证明自己的观点,并不约而同地宣称国家在这十年间的政策精神是一致的,是和自己这一方站在同一阵线的。正是在信访办这个官僚场域中,工人和厂方之间关于养老金的物质资本之争转变成了关于国家政策的符号资本之争。

当工人们的案件被转往法律体系之后,文件之争又转变成了法律条文之争,而争论的关键是为什么工人们的案件要经过三次仲裁以及该用何种法律来裁决工人们的案件是否该进入法律审理程序。在2004年市人大的听证会上,相关法律部门和工人们提供的证词最好地呈现了斗争各方关于法律符号资本的争夺。关于三次仲裁是否违反了法律规定,市劳动仲裁委员会在证词中给出了基于行政与政治逻辑的解释,强调三次仲裁程序是为了“维护改革大局与社会稳定”,既“没有给当事人的合法权益造成伤害,又符合党的解放思想、实事求是的精神”。相对于仲裁委的政治性解释,工人们的反驳则更具有了“专业”的法律精神。他们在申诉中引用中华人民共和国仲裁法第一章总则第九条论证仲裁应该实行一裁终局制,并指出如不服仲裁可以依法提起诉讼,而“这体现了我国行政与司法是分工的”。的确,工人们曾在仲裁之后多次到法院起诉,但从未被受理。对此,市中级人民法院的解释是,“最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第一条就人民法院受理的劳动争议案件的范围,采用列举法做出了明确规定”,而“H钢厂已参加社会保险统筹,其要求补发、增加养老金的问题则是其在单位内部根据其效益及相关政策自主解决的问题,故由此引起的纠纷不属于人民法院的受案范围”。对此,工人们坚持认为,判断此案的法律依据应该是最高人民法院解释的第五条:“劳动争议仲裁委员会为纠正原仲裁重新作出裁决,当事人不服,依法向人民法院起诉的,人民法院应当受理”。对此,法院的回应是,“第五条款应适用于属于人民法院受案范围的劳动争议案件。而本案所争议的焦点并不是因劳动争议而引起的纠纷,不属于人民法院民事诉讼的范围,故对本案的处理不能适用该条款的规定”。在工人同仲裁委、法院的交锋中可以看出,随着工人从处于行政与法律交叉点的仲裁委到法院体系的转移,斗争的中心与依据更多地转向了纯粹的法律条文。在法院体系这个场域里,即使行政考量在表面上也要采用法律的术语包装,只有对法律条文的解释才是在这个场域中进行斗争的合法化依据。

从上面的分析中可以看到,正是在工人、厂方、地方政府之间围绕养老金展开的叙事化斗争的过程中,这些原本存在于纸上或者保留在抽屉中的国家政策真正被激活并成为了流通的资本,而对这一国家资本的争夺架构了参与各方的斗争态势。在这一叙事斗争中,作为国家资本的发源地,“中央”成为了决定地方拖延不决之斗争的“最终审判”(final judge),7被期待给予国家政策与法规的最终澄清与结论。很多关于中国现行信访制度的研究已经指出,民间上访已越来越向中央集结,中央各部门的信访量直线上升,而地方信访的比例有所下降(于建嵘,2005)。虽然中央对来自地方的越级上访大多采取回避的态度,或者直接发回地方解决,但是在解决率极其低下的信访体系中,“中央上访”的确构成了推动地方斗争的唯一希望。正是因为地方斗争的独特形态使得在国家政策与法律之外形成了另一种国家资本,也就是“中央上访”这种独特的符号资本被上访者策略性地使用于地方斗争之中。在H钢铁厂工人的十年斗争过程中,他们对中央进行了两次信访、一次集体上访。2005年10月,五名工人代表对中央各部委的信访部门进行了为期五天的集体上访,在回到地方写给全厂退休职工的汇报提纲中,代表们详细记述了他们的上访过程。在两厅和国家信访局,接谈人员说:“我这里不能具体答复,但有交办权、督办权,这是我们内部的工作程序。你们到劳动和社会保障部、国资委去一下。”而在劳动和社会保障部经历三轮接谈之后,得到的结论是:“国家增发、企业扣减、W市批准扣减,与文件没有联系;小文件服从大文件、老文件服从新文件,文件就是对文件最好的解释;谁家的孩子谁抱走。”国资委的答复则是:“企业行为属于国资委管,但是你们厂请示了市社保,市政府批准了,国资委管不了你们市政府,你们回去找政府吧,这是行政乱作为嘛!”所以,中央上访的结果或者是在中央各部委之间的循环,或者是从中央到地方的循环。然而,工人们从这次中央上访中得到的结论是:“在北京,信访的大门是向信访人敞开的。请广大退休职工相信,扣减确实没有文件依据,市社保对扣减的批准是‘乱作为’!”正是这种中央上访激发了此后工人们在地方长达两年多的持续上访。此外,在2006年和2007年,工人们两次向劳动和社会保障部进行了信访,得到的答复是两张格式完全一样的表格,上面印有八个不同的选项,第一次的建议选项是“请向地方社保部门汇报”,第二次的建议选项是“请向地方信访部门汇报”。来自中央的抽象回应显然有利于维持中央“神秘”而“客观”的形象。虽然一纸空文所呈现的只是一个抽象而遥远的中央,但是来自中央的简短信息却引起了地方新一轮的信访循环。正是在从中央到地方的这一循环过程中,“中央上访”成了推动地方性斗争的国家资本。

当工人们的抗争从街头走向信访办和法庭的时候,他们就进入了一个制度化的处理渠道,也就是劳动抗争治理的官僚场域。正是在信访办与法院之间、地方与中央之间的往返奔波,使得抗争者们逐渐意识到在讲究“依法治国”的时代里,只有来自国家的话语体系才是合理合法的斗争依据。国家资本在斗争中得以流通的过程也是工人们在斗争中学习新的国家知识并用以解释自己生存处境的过程。十年的斗争过程使得这些工人逐步改变了自己的斗争惯习,不再像斗争之初那样诉诸建立在生存伦理之上的道义谴责,也不再对过去的保护性国家提出政治性的呼号,而是依据来自国家的政策与法律进行合理合法的斗争(Chen, 2000; 林磊,2007;佟新,2006;于建嵘,2009;程秀英,2013)。这样的转变或许并不一定如很多对“公民权”的讨论那样意味着工人斗争意识的转变,但它至少证明了工人斗争方式与斗争的话语空间的转变。正是在斗争中,在工人学习使用来自国家授权的政策与法律作为自己诉求的合理化基础的过程中,国家实现了对工人的符号性支配,亦即“当被支配者只能使用与支配者共有的知识工具来解释自身所处的情境及其间的关系时,他们就默认了支配者,也因而默认了支配关系”(Bourdieu,1999:170)。

六、结论与讨论从1998年到2008年,H钢铁厂的退休工人们为了维护他们的权益度过了斗争的十年。在这十年中,他们的足迹遍布厂、区、市、省甚至中央的各种信访与法律机构,而他们的抗争方式也涵括了街头抗议、集体上访、劳动仲裁、行政复议以及民事诉讼等各种渠道。对于如此坚韧不拔而又渐趋和平的斗争过程,人们通常会追问,斗争的过程如此漫长而收益又如此微小,为什么这些工人没有放弃这样一种看似无用的抗争方式?对这个问题简单而直接的回答通常集中于国家的暴力威慑机制,它使得工人们不得不进行合法的制度化斗争。的确,正是因为对工人罢工权利的法律性禁止以及对工人集会结社和游行的操作性控制,使得工人们在一定程度上“自愿”被胁迫进入这个官僚场域表达诉求并和工厂做斗争。在工人们长达十年的抗争过程中,他们曾多次试图用激进的方式来解决问题,但是正是由于这些制度上的限制与威慑,使得他们的激进抗争未能进行到底,而只是成为了进入或者重入官僚场域的一个简短前奏。虽然国家禁止性(prohibitive)权力的存在与实施成为工人们进入官僚场域的外在推力,而警察等国家暴力机构也在操作中规划了官僚场域的合法边界,但是它们并不能完全解释工人们在进入官僚场域之后的斗争方式与结果;它们很好地解释了工人们为什么没能在激进抗争道路上走得太远,以及他们何以最终选择制度化的申诉途径,但是对于工人们进入官僚场域之后的遭遇,却是由这个场域独特的构造和运行规则决定的。也就是说,国家强制力无法解释工人们与国家缠斗的动力机制。国家对于工人们激进斗争方式的强制性控制只是在个别的边缘性情景下才会被激活,更多时候只是起到威慑作用,而真正架构和决定工人具体抗争方式与烈度的却是官僚场域的交叉圈状结构与循环机制,而这些才是理解转型中国的劳工治理机制的关键所在。

从工人们的十年抗争过程可以看出,并非来自国家的高压,而是与国家的积极互动才是转型时期最重要且有效的劳工治理机制。裴宜礼(Perry,2007:21)曾经指出,“由国家授权的积极交锋(active engagement)而不是社会的退出是中国政治的一大特色,而这一点无论是集权主义还是经典的权威主义模式都无法解释”。在裴宜礼的解释中,由国家发起的社会运动是解释中国独特的革命政治的机制,而这一“革命传统”在改革后时期并未消失。但是从这些工人的抗争过程中,我们可以看到,转型时期国家授权的积极交锋已经从频繁发起的社会运动逐渐转变为对社会抗争的程序化与制度化吸纳。国家对公开抗议的有限度容忍,对信访体系的重构与强化,对法律仲裁的推崇与鼓励,都帮助引导与形塑了工人的抗争过程和形式。它们通过构建工人表达诉求的制度化平台而逐步实现对工人抗争的正常化(normalization)治理方式。正是不计其数的信访办、多层级的法院体系、分权协商的中央与地方,共同构建了一个立体交叉的治理劳工抗争的循环式场域。这个由三个交叉的圈子所组成的官僚场域的独特结构与形状,深深影响了对劳工抗争的吸纳与消散的方式,也就是在循环的过程中拉长工人抗争的长度,耗散抗争的烈度,甚至转换斗争的目标,从而使得大多数最初以街头抗议形式出现的工人抗争得以平息。通过将抗争工人挤压或者吸引到这样一个循环的场域之中,使得他们的各种诉求和激烈情感都转化为可以程序化处理的个案。更重要的是,为了使得自己的抗争能够进入官方的处理渠道,工人们必须同国家保持积极互动,并学习使用国家的政策与法律来合法化自己的诉求。这是一个潜在地驯服工人、强化国家统治的过程。正是在抗争工人同各级、各种政府机构讨说法、讲道理、提要求的过程中,作为国家资本的国家政策和法律才得以激活与流通,而在这个流通过程中,国家真正成为架构人们日常生活与思维甚至是斗争方式的重要力量,而这正是同禁止性权力相对的具有生产性的国家权力运作方式(Foucault,1977:174)。

建立于对工人抗争过程以及国家治理机制的分析基础之上,本文从更宽泛的意义上提出了“循环式国家”的概念,目的是试图提供一个不同于“集权主义”和“分裂的权威主义”的国家模型。这个循环式的国家是一个分化的体系,它不仅呈现出各个部分之间(行政与法律,地方与中央等)的张力与矛盾,而且提供了对这个体系在张力与矛盾下如何得以运作的解释机制,那就是在不同部分之间的循环。首先从结构上,不同于将国家描述为一种有效的“全能式”政治权力的集权主义模型,这种循环模式强调了在中央与地方之间的圈状结构,而这意味着中央与地方之间的协商或者讨价还价关系以及地方有限的独立性。同时,相对于强调了在去集权化背景下各官僚权威之间的“分裂与脱节”关系的“分裂的权威主义模型”,这种循环模式在行政机构之外引入了日渐兴起的法律系统作为国家机器的重要组成部分,而法律的引入不仅仅是在行政之外增加了一个权力模块,更重要的是,它改变了整个官僚场域的运作方式,它一方面有限度地规范和约束了行政力量,但另一方面也给予了它缓冲的机会,这从信访圈子与法律圈子之间的相互指涉可见一斑。所以说,循环式国家提供的是一个分化的国家模式,地方与中央之间的张力,行政与法律体系的并存,使得中央的权力被以多种方式分化。但是这种循环的国家模式又和纯粹西方的自由主义模式不同,在自由主义国家中,上述的各个圈子之间是彼此独立的,或者这些场域之间用布迪厄的术语来说只是一种同型关系(homology),而在循环式国家中,各个圈子之间却是交叉的关系(intersection),正是这种交叉的关系导致了国家作为元场域在分化的同时仍然保有了对各个分场域的高度甚至是直接的控制。

这样一种循环式的国家模式可以说比较有效而且相对稳定地渡过了市场转型,尤其是企业改制以及国家福利等制度改革所可能带来的社会动荡,通过从时间和空间两个维度上拉长工人的抗争路线从而达到了缓解尖锐的社会矛盾的效果。但是,对于这样一种循环,或者可以称之为“敷衍”的机制,一个合理的疑问是,它能够维持多久?或者作为一种转型期的应急机制,它的发展方向是什么?我们可以看到,这样一种国家模式虽然在一定时期中以低效的方式实现了有效的社会治理,但是从长期来看它并不利于问题的解决,相反具有累积问题的效应,并阻碍了对真正解决社会问题的合理合法途径的良性探索。那么,这样一个分化而又集权的国家模式是会因为张力的扩大而逐渐完成向西方自由主义模式的转型,从而实现地方对中央的制衡,法律对行政的约束,还是会因其有效性而被逐步定型下来成为一种长久的混合型制度(孙立平,2012),是一个值得深思与进一步探讨的问题。

注释:

1.据统计,1995年全国劳动争议案只有3万件,到2006年达到31万件,而2009年则高达51.9万件。另据公安部统计,1993年,全国有记录的大规模群体性事件为8 700件,而2003年为5.8万件,其中工人占参与人数的近50%;2004年、2005年,群体性事件继续攀升,分别达到了7.4万件和8.7万件。

2.对工人十年抗争历程的“还原”,是通过多方从工人和官方收集的书面与访谈材料进行比对而得出的直线式的工人斗争事件史,其中的书面材料包括工人面向社会的公开信、工厂提交给政府的情况报告、工人提交给各级信访部门的申诉材料、信访部门发出的回执与通知、仲裁委员会和法院的裁决书以及市人大听证会证词,等等。

3.从理论上来讲,各层法院也构成了一个圈子,但是本文的个案材料和分析重点不打算对法律圈子进行详述,而着重于信访圈子、信访与法院之间的圈子以及地方与中央的圈子。

4.于建嵘(2005::27)在对中国信访制度的批评中指出,现行的信访机构庞杂繁多,归口不一,而且“由于信访机构林立, 缺少统领机关, 各机构推来推去, 信访人投诉无门, 来京后不停地在各信访机构之间来回跑动。据对632位进京上访农民的调查, 他们走访的部门平均在6个以上, 最多的达到18个”。

5.根据《南方周末》2004年的一项调查,仅有低于0.2%的上访者认为他们的问题得到了解决。参见:赵凌, 2004, 《信访改革引发争议》,载《南方周末》11月18日。

6.这种信访与法院之间的循环也得到了调查数据的支持。于建嵘(2005)在对北京上访者的调查中指出,在接受问卷调查的632位上访者中有401位就上访的问题到法院起诉过,占总数的63.4%,其中法院不予立案的有142位, 占42.9%;认为法院不依法办事而判决其败诉的220位, 占54.9%;认为法院判决胜诉了而没有执行的9位, 占2.2%。

7.国家对于符号资本“最终审判”的讨论参见Bourdieu, 1994。

| [] |

蔡禾, 李超海, 冯建华. 2009. 利益受损农民工的利益抗争行为研究——基于珠江三角企业的调查.

社会学研究(1): 139-161.

|

| [] |

程秀英. 2012. 从政治呼号到法律逻辑:对中国工人抗争政治的话语分析.

开放时代(4): 73-89.

|

| [] |

冯仕政. 2012. 国家政权建设与新中国信访制度的形成及演变.

社会学研究(4): 25-47.

|

| [] |

黄岩. 2005. 国有企业改制中的工人集体行动的解释框架——以西北某省X市纺织公司的一场抗争为例.

公共管理学报(4): 57-63.

|

| [] |

黄振辉. 2011. 表演式抗争:景观、挑战与发生机理.

开放时代(2): 71-84.

|

| [] |

林磊. 2007. 权益受损与抗争行为: 农民工的维权行动研究[D]. 华中师范大学硕士学位论文.

权益受损与抗争行为: 农民工的维权行动研究

|

| [] |

刘爱玉. 2005. 选择:国企变革与工人生存行动. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

任焰, 潘毅. 2006a. 跨国劳动过程的空间政治:全球化时代的宿舍劳动体制.

社会学研究(4): 21-33.

|

| [] |

任焰, 潘毅. 2006b. 宿舍劳动体制:劳动控制与抗争的另类空间.

开放时代(3): 124-134.

|

| [] |

孙立平. 2000. "过程—事件分析"与中国农村中国家—农民关系的实践形态[G]//清华社会学评论(特辑). 厦门: 鹭江出版社: 1-18.

|

| [] |

孙立平. 2012. "中等收入陷阱"还是"转型陷阱"[R]. 清华大学社会学系社会发展研究课题组.

|

| [] |

佟新. 2006. 延续的社会主义文化传统.

社会学研究(1): 59-76.

|

| [] |

唐军. 2006. 生存资源剥夺与传统体制的依赖:当代中国工人集体行动的逻辑.

江苏社会科学(5): 174-183.

|

| [] |

汪建华. 2011. 互联网动员与代工厂工人集体抗争.

开放时代(11): 114-128.

|

| [] |

王星. 2012. 阶级化与商品化:劳工抗争政治的两种模型.

中国工人(2): 24-28.

|

| [] |

于建嵘. 2005. 中国信访制度批判.

中国改革(2): 26-28.

|

| [] |

于建嵘. 2009. 利益博弈与抗争性政治.

中国农业大学学报(1): 16-21.

|

| [] |

Bourdieu Pierre. 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.

|

| [] |

Bourdieu Pierre. 1994. Rethinking the State: On the Genesis and Function of the Bureaucratic Field.

Social Theory(12): 1-19.

|

| [] |

Bourdieu Pierre. 1999. Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press.

|

| [] |

Bourdieu Pierre. 2000. Pascalian Meditations. Stanford: Stanford University Press.

|

| [] |

Bright Charles, Susan Harding. 1984. State Making and Social Movements: Essays in Theory and History. Ann Arbor: University of Michigan Press.

|

| [] |

Chen Feng. 2000. Subsistence Crisis, Managerial Corruption and Labor Protests in China.

The China Journal, 44: 41-63.

DOI:10.2307/2667476

|

| [] |

Chen Feng. 2003. Between the State, Labor: The Conflict of Chinese Trade Unions' Double Identity in Market Reform.

China Quarterly, 176: 1006-1028.

|

| [] |

Chen, Xi. 2008. "Collective Petitioning and Institutional Conversion. " In Popular Protest in China, edited by Kelvin J. O'Brien. Cambridge: Harvard University Press: 54-70.

|

| [] |

Cheng Xiuying. 2013. Dispersive Containment: A Comparative Case Study of Labor Politics in Central China.

Journal of Contemporary China, 22: 79, 131-147.

|

| [] |

Foucault Michel. 1977. Discipline and Punish. New York: Random House Press.

|

| [] |

Hurst William. 2005. The Unmaking of Chinese Proletariat: The Politics of Xiagang. Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

O'Brien, Kevin. 1996. Rightful Resistance.

World Politics, 49(1): 31-35.

DOI:10.1353/wp.1996.0022

|

| [] |

O'Brien, Kevin. 2004. "Neither Contained nor Transgressive: Boundary-Spanning Contention in China. " In State and Society in 21st Century China, edited by Cries and Stanley Rosen. Routledge: 105-122.

|

| [] |

O'Brien, Kevin, Lianjiang Li. 2006. Rightful Resistance in Rural China. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Lee Ching Kwan. 1998. The Labor Politics of Market Socialism: Collective Inaction and Class Experiences among State Workers in Guangzhou.

Modern China, 24(1): 3-33.

DOI:10.1177/009770049802400101

|

| [] |

Lee Ching Kwan. 1999. From Organized Dependence to Disorganized Despotism: Changing Labor Regimes in Chinese Factories.

China Quarterly, 157(March): 44-71.

|

| [] |

Lee Ching Kwan. 2007. Against the Law: Labor Protests in China's Rustbelt and Sunbelt. Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Li Lianjiang. 2010. Rights Consciousness and Rules Consciousness in Contemporary China.

The China Journal, 64: 47-68.

DOI:10.1086/tcj.64.20749246

|

| [] |

Lieberthal Kenneth L., David Lampton. 1992. Bureaucracy, Politics, and Decision Making in Post-Mao China. Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Minzner Carl. 2006. Xinfang: An Alternative to Formal Chinese Legal Institutions.

Stanford Journal of International Law, 103: 103-179.

|

| [] |

Perry Elizabeth. 2007. Studying Chinese Politics: Farewell to Revolution.

The China Journal, 27(January): 1-22.

|

| [] |

Perry Elizabeth. 2009. A New Rights Consciousness?.

Journal of Democracy, 20(3): 17-20.

DOI:10.1353/jod.0.0111

|

| [] |

Shue, Vivienne. 2000. "Legitimacy Crisis in China. " In State and Society in 21st-Century China, edited by Peter Hays Gries and Stanley Rosen. New York: Routledge: 24-49.

|

| [] |

Solinger, Dorothy. 2000. "The Potential for Urban Unrest: Will the Fencers Stay on the Piste?" In Is China Unstable? edited by David Shambaugh. New York: Sharp Inc. : 79-94.

|

| [] |

Tanner, Murray Scot. 2005. "Rethinking Law Enforcement and Society: Changing Police Analyses of Social Unrest. " In Engaging the Law in China: State, Society, and Possibilities for Justice, edited by Neil J. Diamant, Stanley B. Lubman and Kevin J. O'Brien. Stanford: Stanford University Press: 162-193.

|

| [] |

Tarrow Sidney. 1994. Power in Movement: Social Movements, Collective Actions and Politics. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Tilly Charles. 1993. Contentious Repertoires in Great Britain, 1758 -1834.

Social Science History, 17(2): 253-280.

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35