TONG Xin, Department of Sociology, Peking University;

FU Wei, Department of Sociology, Peking University E-mail:potatopku@pku.edu.cn.

家务劳动是指家庭成员在家庭内部为满足其成员的精神生活和物质生活之需要而进行的无酬劳动。在传统社会,家务劳动主要由家庭中的女性成员,如妻子(母亲)完成,丈夫(或父亲)则主要担当养家糊口的角色,形成了传统的“男外女内”的劳动性别分工格局。1949年之后,中国女性在社会主义性别平等理念的指引下,逐步走出家庭而进入就业领域,并在政治、经济、教育、文化等领域取得了令人瞩目的成就,与男性在上述各个领域中的差距日益缩小。1949年,中国城镇女性从业人员为60万人,占城镇职工总数的7.5%, 占女性城镇人口的1.04%,到2012年,城镇单位女性从业人员为5 458.9万人,占36%。1根据第三次中国妇女地位调查数据,2010年城镇女性的在业率达到了60.9%,女性收入成为家庭收入的重要来源。另据国家统计局2012年公布的统计数据,2011年普通本专科在校生中女性的比例为51.2%;2010年中国人口普查数据显示,女性在专业技术人员中的比例为51.1%,这表明女性在社会地位上与男性的差距正在缩小,传统的“男主外”劳动分工格局已有很大突破。但在家务分工领域,两性之间的差距依然很大,家庭内家务劳动的性别分工虽有所变化,但女性依然是家务劳动的主要承担者。2000年第二期中国妇女地位调查资料显示,男女每日家务劳动时间的差距仅比1990年缩短6分钟,88%以上的家庭做饭、洗碗、洗衣、打扫卫生等日常家务劳动主要由妻子承担(郑丹丹,2013),女性平均每天用于家务劳动的时间达4.01小时,比男性多2.7小时。22010年第三期中国妇女地位调查数据显示,女性每日家务劳动时间比男性多61.8分钟,相比于2000年已有较大减少,但女性依然从事着绝大部分的家务劳动。西方学者的研究也发现,家务劳动性别分工在最近几十年并未显著变化(Coverman,1985)。女性在经济、教育上的地位提升,并未显著改善其家务劳动的分担。那些妻子挣得比丈夫多的家庭,妻子担负的家务劳动比例依然高于丈夫,甚至在那些丈夫不工作的家庭也是如此(Brayfield, 1992)。即使在两性平等水平较高的福利国家,男性的家务劳动时间也不及女性的1/2(Bianchi, et al., 2000;Killewalda and Margaret, 2010)。因此,女性实际担负着双重的责任,她们工作下班后还要开始第二班工作(second-shift)(Hochschild, 1989)。女性的家务劳动不仅做得比男性多,而且在从事的家务劳动类型上也有明显的性别差异(Blair and Lichter, 1991; Brayfield, 1992; Lennon and Rosenfield, 1994),女性大多从事“女人的活” (如做饭、洗衣与收拾房间),男性多干“男性的活”(如整理院子、维修等),男性大约干了70%的男性家务活,女性干了75%的女性家务活(Lennon and Rosenfield, 1994)。

从性别视角看,家务劳动的性别分工是性别分层的重要来源,是家庭内性别不平等关系的重要体现。有学者认为,家庭中的两性关系既决定了其劳动力市场的参与,也体现了其阶级地位(Shelton and Daphne, 1996)。因此,对家务劳动的性别分工状况和影响因素进行探讨是理解和分析一个社会性别平等状况的基本内容。

社会学者们提出了各种理论对家务劳动分工的趋势及性别差异进行解释(Shelton and John, 1996), 家务劳动也因此成为了“具有争议的领域”。社会学的研究认为,有三类因素影响家务劳动的性别分工:一是工作时间的影响;二是家庭成员间的经济依赖关系,即家庭成员中的经济状况决定了谁做家务,那些经济依赖者会更多地从事家务劳动;三是人们的性别观念,具有平等性别观念者会将家务劳动视作为家庭成员提供精神和物质支持的工具,会尽其所能完成家务。国内一些学者也利用一些区域性或全国性的数据对居民家务劳动时间的变化以及家务分配的影响因素进行了分析(杨菊华,2006;徐安琪、刘汶蓉,2003;於嘉,2014)。上述三类因素对家务分配的影响都曾在不同的研究中被检验过,但对于经济依赖与性别之间如何相互作用并对家务分工产生影响的分析却相对欠缺。本文期望以一个具有代表性的全国抽样调查数据为基础,回答如下问题:目前中国家务劳动的最新状况如何?经济依赖和性别观念如何相互作用而对家务劳动的性别分工产生影响?影响中国家务劳动性别分工的因素正沿着怎样的路径转变?

二、文献对话与研究假设 (一) 研究回顾关于家务劳动的量化研究大都基于欧美发达国家。尽管公认女性从事的家务劳动量普遍高于男性,但对于何以如此却有不同的解释。经常用于解释的有三个理论:时间约束理论(time constraint theory)、相对资源理论(relative resource theory)和性别角色理论(gender-role theory)(Ross, 1987)。

1. 时间约束理论时间约束理论认为,现代社会,时间有如下特性:第一,时间具有不可替代性,由此产生了时间成本问题。“时间成本”是指在同一时间内能完成的事是以该时间内不能完成的另一件事为代价的,如生育的代价是生育和养育时间内失去的学习或晋升的可能性,加班的收益以减少休闲或陪伴家人为代价。第二,存在“有效时间”(time availability或available time)问题。家务劳动多基于家庭成员的时间可用性进行分配,家庭成员的时间可划分为三部分:(1)在家庭中工作的时间, 以生产家庭能够生产的消费品(此即家务劳动时间); (2)在劳动力市场上工作的时间, 以获得工资, 从市场上购买家庭生产所需的投入品以及家庭不能生产的消费品; (3)闲暇时间, 以直接获得效用并恢复工作能力。第三,时间是可安排和计划的。

因此, 平衡工作和家庭的关系成为时间分配的首要问题。已有研究对家务劳动分工至少有两种观点:观点之一是将家庭作为整体,个人以家庭效用最大化为目标来配置时间。各种外生因素, 包括工资率、家庭财产、商品价格的变化, 都会引起家庭成员时间配置的变化(Becker, 1985)。夫妻就在劳动力市场和家庭中花费的时间与劳动时间进行协商,达成有利于整个家庭效用最大化的安排。女性婚后和成为母亲后往往会变得更擅长家务,因而承担了更多家务劳动,男性则因收入上的比较优势而将更多的时间投入在劳动力市场上(Coverman,1985;Presser,1994)。观点之二是个人本位,强调两性间有不同的利益。两性在工作时间与家务劳动时间的分配上存在负相关(Coverman, 1985; Kamo, 1988; South and Spitze, 1994)。关于中国家务劳动参与的研究也证实,已婚女性的工作时间增加可以显著地帮助她们减少家务劳动时间(於嘉,2014;周旅军,2013;齐良书,2005)。女性之所以承担大部分家务被解释为其从事有酬劳动时间较男性为少。

不过也有研究发现,男性对家务劳动的参与未必与其在劳动力市场上的工作时间相关(Sullivan, 1997)。拥有可支配的时间并不一定意味着更多的家务参与,失业的丈夫虽然可支配时间充裕,但为了维持男性尊严和男性气质,他们更少参与家务劳动。同样,如果夫妻持有强烈的传统性别角色观念的话,有时间的丈夫也未必做家务(Brines,1994), 因为夫妻可能基于其他因素共同决定家内劳动和社会劳动的时间分配。

虽然可用时间与家务劳动时间之间的关系存在一定争议,不过作为家务劳动时间研究领域的传统假设,本文依然希望以中国近期的数据对其进行验证,故提出本文的第一个研究假设:

假设1:不论男女,劳动力市场工作时间越长者,则从事的家务劳动时间越少。

2. 相对资源视角相对资源视角强调家务劳动参与与其相对资源的拥有状况有关。这一视角隐含着两个基本假设:一是夫妻劳动分工基于配偶间权力关系,权力源自反映社会经济地位的资源对比,如教育、收入、职业地位等,握有更多权力与权威的一方有可能尽量减少其不愿意参与的活动,包括家务劳动和子女照顾(Perrucci, et al., 1978)。家务劳动分工是夫妻在投入(如收入)与产出(如谁做家务)上进行隐形博弈的结果(Blair and Lichter, 1991; Kamo, 1988)。齐良书(2005)用中国9个省3 819个双薪家庭1989 —2000年的调查数据, 证明了议价能力的提高的确能减少本人的家务劳动时间和家务分担比例, 但其影响存在明显的性别差异, 对男性的效用远大于女性。周旅军(2013)基于第三期中国妇女社会地位调查数据得出的结论是,相比丈夫在家中更有实权者,妻子更有实权会在高分位点上显著增加男性的家务投入,在中等分位点上减少女性的家务时间,即家庭权力状况对于不同性别、不同收入分位点上人群的影响有所不同。二是家庭分工基于理性的决策,其关于市场工作、家庭工作与闲暇的分工基于效率最大化原则。如果丈夫相对于妻子的教育、职业、收入地位较高,这些资源强化了其市场工作的价值,则其家务劳动投入的时间会少(Coverman,1985)。控制更多资源的配偶会有更强的协商地位,并可更好地实现其预想的结果,在其他条件相同的状况下,拥有更多资源(教育、收入与职业地位)者从事的家务劳动将少于其配偶(Bittman, et al., 2003; Brines,1994; Evertsson and Nermo, 2004)。由于配偶的相对经济状况会影响夫妻权力关系,有更高收入的配偶在面对离婚时有更强的能力支持自己,有更强的协商地位(Lundberg and Pollak, 1996)。女性承担绝大部分家务的原因是其更多地在经济上依赖丈夫(Brines,1994; Greenstein,1996)。有学者以妻子的相对收入来测量其对丈夫的经济依赖,发现妻子家务劳动时间与其丈夫的收入之间为负相关(Baxter, et al., 2008; Bianchi, et al., 2000; Bittman, et al., 2003; Presser,1994)。不过於嘉(2014)基于2010年中国家庭追踪调查数据得出的结论是, 相对收入对于家务劳动参与的影响具有城乡差异,城镇地区女性相对收入的增加可以帮助她们持续地减少家务劳动,而农村地区的女性受到传统性别观念的影响,无法持续地利用相对收入的增加来减少其家务劳动。陈绯念(Chen,2005)对中国的研究发现,就业关系转变会影响家务劳动分工,经历了由农业向非农业转变的一方,其家务劳动时间会减少,说明夫妻间一方职业地位的变化会对家务劳动分工产生影响。女性教育程度高于丈夫者, 家务劳动时间更少(杨菊华, 2006)。对于城镇已婚在业男性而言,夫妻受教育程度差对家务劳动参与有显著影响,特别是在高分位点上。相对于丈夫受教育程度低于妻子的情况,丈夫受教育程度相当于或高于妻子都会减少丈夫的家务劳动投入(周旅军,2013)。

有学者指出,不仅是相对资源,个体的绝对资源对家务劳动分工也有重要意义。绝对收入反映了妻子或者丈夫的经济自主性,更多的收入意味着更多的自主性(Gupta, 2007),女性随着收入的提高,其家务劳动量会相应减少(Brines, 1994)。国内学者的研究也发现, 女性的收入越高, 从事家务劳动时间越少, 丈夫做家务的概率越高(徐安琪、刘汶蓉, 2003)。

不过,相对资源对于家务分工作用的看法受到了多重挑战,其能否得到实证经验的支持也存在争议。对双职工家庭的研究发现,妻子即使拥有与丈夫同等甚至更多的资源,也还是要做更多的家务劳动,或者说,这种不平等的分工与双方的资源状态并无直接关联(Brines,1994;McAllister,1990)。如果经验研究能够支持随着妻子相对收入的增加,她们能够持续地减少家务劳动时间,则可以在某种程度上证明相对资源理论对于家务劳动参与的解释;如果不能,说明其他要素的作用使得相对资源理论的解释效力减弱或丧失。既往研究发现,存在妻子的收入超过丈夫时,她们依然会比收入低于丈夫的妻子做更多家务的现象(Brines, 1994),并将之概括为“性别表演”(gender display)。性别表演是指家务劳动具有符号象征意义,它象征着两性依从于传统性别分工,女性将家务劳动视为自己表达爱情和顺从的方式,即使女性获得了经济独立却依然要努力承担家务,以此来表达自己在家庭中的次要地位或情感,而“性别表演”的状况又与性别角色观念有关。

关于性别角色观念以及家务劳动分工中的“性别表演”问题,我们将在下文着重讨论。在此,针对家务劳动参与研究中传统的相对资源和绝对资源理论,提出两个假设:

假设2:不论男女,相对资源越多(经济依赖越低者),则从事家务劳动的时间越少。

假设3:不论男女,绝对资源越多(自主性越大者),则从事家务劳动的时间越少。

3. 性别角色理论视角性别角色理论认为,家务劳动所具有的性别意涵是社会性地建构起来并嵌入于文化结构之中的,它既维护男性特权,又使受压迫的女性接受不平等的现状,导致女性在传统性别意识形态下缺乏权力,无法与男性平等协商(Zuo and Bian, 2001)。家务劳动的性别分工因此不仅是权力不同的夫妻双方博弈的结果,也是历史沉淀下的一整套指导人们家庭生活和社会生产的稳定而有力的性别规范体系。传统的性别角色观念将男性定位为“养家糊口”的角色, 并形成了“男主外、女主内”的劳动性别分工模式,这一劳动性别分工的文化模式并不会因为女性经济依赖的变化而同步变化,可能存在滞后性。信奉传统性别文化意味着没有恪守传统观念的丈夫和妻子会受到配偶或社会的惩罚。事业型女性被认为是“不顾家”的、“没有女人味”的,事业上不如意的丈夫也会被指是“没能耐”、“没出息”的男人,这就鼓励妻子和丈夫向不同的劳动领域投资(左际平,2002)。

在既往经验研究中,性别角色观念对于家务劳动分工的影响主要从两个方面进行探讨:一是将其看作相对独立的要素,探讨其影响状况及其与其他要素之间的关系。如一些研究发现,持有传统性别角色观念的男性承担的家务劳动更少(Perrucci, et al., 1978), 性别角色观念越平等的女性承担家务劳动的量也越少(Brayfield, 1992;Presser, 1994)。男性的性别角色观念对家务劳动分工的影响强于女性性别角色观念的影响,妻子承担家务劳动的多少更多地受到丈夫性别观念的影响, 而不是相反(Shelton and John, 1996),具有平等性别观念的男性和女性会更平等地担负家务(Coverman, 1985; Cunningham, 2001;Blair and Lichter, 1991;Presser, 1994)。家庭责任的理念对两性有不同的影响,把家庭责任看得比工作更重要的女性,在成为母亲后会减少工作时间,而男性则会在成为父亲后用更多的时间工作(Sanchez and Thomson, 1997)。二是将性别角色观念与相对资源结合起来进行分析,着重探讨相对资源因性别观念之影响而展现的“性别表演”问题。研究认为,经济依赖对家务劳动的影响具有性别差异,女性的家务劳动时间遵行的是交换规则,而作为男性的丈夫则受性别文化的影响,社会认可丈夫即使挣钱少,也可以少做或不做家务, 而妻子不论挣钱多少都要比丈夫多做家务,虽然妻子挣钱多的相对而言比挣钱少的做家务少一些(Brines, 1994)。这就是社会性别分工的规则在起作用,其本质是人们如何看待家务劳动的性别属性,即经济资源对家务劳动的影响会受到社会文化对于家务劳动分工的期许以及个体对这种期许的认知的影响。经济资源对于家务劳动的影响因“男主外、女主内”的传统性别观念表现出性别化的应对策略。夫妻双方在劳动力市场和家庭中的时间分配并非简单的权衡(trade-off)和议价(Greenstein, 1996;South and Spitze, 1994),而是夫妻性别关系的符号性表现。个体的行为受他人期望的影响,男性和女性往往会实践符合社会期待的行为,即通过家务劳动“实践性别”。收入增加与家务劳动之间可能并不存在线性关系,那些比丈夫挣得多的妻子们可能会更多做一些家务劳动,以“性别表演”的方式来展示性别身份(West and Zimmerman, 1987),中和性别偏离(Bittman, et al., 2003; Greenstein, 2000),那些挣得少的男性有时则通过减少家务劳动以彰显男性气质(Brines, 1994;Greenstein, 2000)。中国大陆的不少研究认为, 传统的父权制和性别分工规范阻碍妇女将其资源有效地转化为权力(徐安琪、刘汶蓉, 2003;郑丹丹、杨善华, 2003;左际平, 2002)。中国台湾的吕玉瑕、伊庆春(2005)提出, 不同年龄层、阶层或不同社区之间, 随着传统性别规范的制约程度的不同, 夫妻资源的作用效应也不同, 且随着社会的快速变迁和多元化的发展, 不同社会化过程下的规范和行为的差异逐渐扩大。西方学者关于家务劳动参与上的“性别表演”现象,也在近来有关中国的一些研究中得到部分证实,如谢宇、於嘉等的研究(Yu and Xie, 2012;於嘉,2014)都发现,中国农村地区的女性受到传统性别观念的影响,无法持续地利用相对收入的增加来减少其家务劳动,存在“性别表演”,但城镇地区女性相对收入的增加可以帮助她们持续地减少家务劳动,不存在“性别表演”。

性别角色观念会对家务劳动参与和分工产生影响,这几乎已成既往研究的共识,不过本文认为,在关于相对资源、性别角色观念与家务劳动分工之间关系的探讨,尤其是“性别表演”现象的探讨上,还存在一些有待改进的地方。“性别表演”假设(Brines,1994)主要通过拟合丈夫较妻子的相对收入与妻子家务劳动时间之间的二次项关系而进行操作化,此后许多学者也是继续沿用此方法对美国、澳大利亚等发达国家的数据进行重新检验(Greenstein,2000;Bittman, et al., 2003;Evertsson and Nermo, 2004)。关于中国家务劳动参与方面是否存在性别表演,基本上也是采用此种方法(Yu and Xie, 2012;於嘉,2014)。性别表演理论认为,收入超过丈夫者会有性别表演,以获得性别认同对她的期待,但实际上这一假设只是对于那些性别观念较为传统者适用,而对于性别观念较为现代者的解释却令人难以信服。本文认为,是否有性别表演,取决当事者对其资源依赖/自主的认知。“性别表演”会因性别角色观念的不同而有变化,当相对收入(资源)增加时,可能担负非传统养育者角色的传统丈夫和妻子,有必要通过性别表演来逆转其角色偏离,而那些更具性别平等观念的丈夫或妻子,则不会以多做家务劳动来对“性别规范违反”进行弥补。於嘉和谢宇(Yu and Xie, 2012)也指出,社会上对男女平等的认知越高,妻子相对收入对减少家务劳动的作用越大,而性别表演越不容易出现。因此,以经济依赖(或相对资源)二次项展示的“性别表演”之存在,实际上需要考虑性别角色观念与其交互作用的情况,而这是以往的研究所欠缺的。

综上,本文关于性别角色观念与家务劳动之间关系的假设有:

假设4:性别角色观念假设。越是持有传统的性别角色观念,则丈夫承担的家务劳动越少,妻子承担的家务劳动越多。

假设5:性别表演假设。

假设5a:对于女性而言,越是趋向传统性别观念,则相对收入的增长越会促其在家务劳动上采取性别表演;越是趋向于现代性别观念,则相对收入的增长越会减弱在家务劳动上的性别表演。

假设5b:对于男性而言,越是趋向传统性别观念,则相对收入的增长越会促其在家务劳动上采取性别表演;越是趋向于现代性别观念,则相对收入的增长越会减弱在家务劳动上的性别表演。

本文提出的5个研究假设,假设1至假设4是既往绝大多数研究都曾不同程度在不同国家进行过经验验证的,故本文希望重点验证的是既往研究极少关注的假设5。我们认为,文化是应该考虑的重要因素,有着很强传统性别观念与父家长制传统的东亚国家的女性,相对于西方女性更被期待从事几乎全部或者大部分家务工作(Chang,1997; Lee,2002)。一项包括韩国、印尼、菲律宾、中国台湾和美国等国家和地区在内的研究发现,女性在就业、教育、子女生育决策和养育方面的相对资源对于丈夫家务劳动的参与没有显著影响, 因此,文化和观念的解释很有必要(Sanchez, 1994)。本文希望以2010年中国妇女地位调查第三期数据,对经济依赖、性别角色观念与家务劳动之间的关系进行分析,探讨经济依赖与性别角色观念交互作用下家务劳动参与的情况。

(二) 研究变量及其界定 1. 数据收集与样本构成研究采用2010年全国妇联主持的“第三期中国妇女社会地位调查”数据。本次调查以2010年12月1日为时点,采用了按地区发展水平分层的三阶段不等概率(PPS)抽样方法:第一阶段抽样单位为县、区和县级市(京津沪为乡、镇、街道),全国样本初级抽样单元为460个,各省区市的独立样本初级抽样单位为40个左右;第二阶段抽样单位为村、居委会,每个初级抽样单位随机抽选5个村、居委会,并按城镇化水平确定村、居委会的样本结构;第三阶段抽样单位为家庭户,每个样本村、居委会随机抽选15户,最后在每个被抽中的家庭户中,采用特定随机方法确定各类个人调查问卷的被访者。调查共回收个人问卷29 698份。我们把研究对象确定为城镇18-65周岁、目前在婚、有工作和劳动收入的非农业劳动者,共7 458人,其中5 888人在调查时为工作日,本文核心关注即为这部分人的家务劳动性别分工情况。对研究对象进行的上述界定主要是为了控制个体劳动力市场状况(依附)、对家务劳动偏好还是市场劳动偏好等因素的影响。

2. 变量说明国外多用每周从事家务劳动的时间进行测量, 本文使用的是被访者回答的工作日平均家务劳动时间,包括准备食物、打扫卫生、清洗衣服、购物等。这一测量主要是受限于问卷仅询问了工作日家务劳动时间的状况,而未对每周工作时间进行询问。

由于数据包含了配偶的诸多信息,所以我们可以从相对资源和绝对资源两个方面测量个体相对于配偶的经济依赖程度与个体的自主性状况及其与家务性别分工之间的关系:(1)相对资源。一是经济依赖,采用布赖恩斯(Brines,1994)曾经使用的方法,计算公式为:(本人收入-配偶收入)/(本人收入+配偶收入),其值为-1到+1。-1表示被调查对象对其配偶的完全的经济依赖,+1表示被调查者向其配偶提供了完全的经济支持,0表示双方在经济上彼此没有依赖。二是夫妻教育程度差。以往一些研究发现,教育程度较高的妻子,家务劳动时间较短,而教育程度较高的丈夫家务劳动时间较长,教育因此可能会对两性在家庭中的家务劳动时间分配产生影响(Coverman,1985)。本文将其区分为三类:妻子教育程度比丈夫低、妻子教育程度与丈夫一样、妻子教育程度高于丈夫。(2)绝对资源。一是妻子绝对收入,以妻子年总收入测量;二是丈夫绝对收入,以丈夫年总收入测量。年收入包括劳动收入、加班收入及奖金等方面。通过考察妻子绝对收入、丈夫绝对收入与家务劳动之间的关系,探析何者是家务劳动性别分工的更为重要的预测因素。古普塔(Gupta, 2007)的研究比较了相对资源与绝对资源对于家务劳动的影响,更强调了女性本人的资源、地位所带来的自主性对于其家务劳动承担更为公平模式的意义。

家务劳动的性别分工是否存在“性别表演”呢?在证明了存在“性别表演”的研究中,发现男性的家务劳动是倒U型曲线,其经济依赖的二次项系数小于0,女性的家务劳动是U型曲线,其经济依赖的二次项系数大于0(Brines, 1994;Greenstein, 2000)。本文在分析时也通过经济依赖的一次项与二次项来进行验证:如果模型中的二次项系数具有统计学意义上的显著性,则表明性别表演存在;对于女性而言,性别表演的存在意味着家务劳动分工模型中的二次项系数在统计上显著却大于0。

用以检验时间约束理论视角的主要变量是工作时间,问卷中询问了被调查对象工作日的工作时间,以分钟为计量单位。

性别角色观念是人们对性别分工的态度,可以区分为传统主义取向和现代主义取向(Greenstein,2000)。本文根据被调查者对4项问题的回答构建量表,分别是“男人应该以社会为主, 女人应该以家庭为主”、“挣钱养家主要是男人的事情”、“丈夫的发展比妻子的发展更重要”、“男人也应该主动承担家务”。量表的信度系数为0.68,最高得分为20分,最低得分为4分,经极限标准化处理后生成了一个百分制计量的变量,其得分的高低反映了性别角色观念由传统到现代的连续统。得分越高,越是趋向于现代性别观念,得分越低,越是趋向于传统性别观念。

虽然以往绝大多数研究均以经济依赖或者相对收入的二次项作为家务劳动承担存在“性别表演”的检验,但对于性别观念乃是“性别表演”背后之原因的解释却只是一种推断,如谢宇、於嘉等的研究(Yu and Xie, 2012;於嘉,2014)。本文依据上述关于经济依赖和性别角色观念的界定,构建了一个经济依赖二次项与性别角色观念的交互影响变量,以检验经济依赖与性别角色观念交互作用下家务劳动参与的情况。

本文的主要控制变量是年龄、家庭子女结构、职业类型、居住状况、健康状况、所在地区。(1)年龄。有研究显示,妻子的家务劳动时间随年龄的增加而增加,并在中年时达到顶点(South and Spitze, 1994)。有学者根据第三期中国妇女社会地位调查吉林省数据,指出处于30-44岁之间的女性休闲时间最少(王晶、孙曈,2013),那么,这一群体的家务劳动时间是否最多呢?根据生命历程理论,个体会经历不同的生命阶段,如参加工作、结婚、生子、子女成家立业、退休等,不同生命时期的家务劳动时间可能会有差异:25-29岁处于生育高峰期,30-44岁的人群事业开始起步,孩子在上学,工作繁忙,家务劳动也依然繁多。本文将作为控制变量的年龄区分为三个群体:29岁及以下、30-44岁、45-65岁。(2)家庭子女结构。一般认为子女数量或者结构与家务劳动时间之间存在密切关系,本文将家庭子女结构区分为四种情况:没有子女、有6岁以下子女、有6-17岁以内子女、有18岁及以上子女。(3)职业类型。不同职业的工作负担与体力消耗会有所不同,本文将职业分为管理人员、专业技术人员、办事人员和商业服务业人员、工人四个大类。(4)居住状况。同住或相邻的父母也会分担力所能及的家务活,减少已婚子女及其配偶的家务量(杨菊华,2006),因此将居住安排也纳入分析,区分为两种情况:与老人同住(家中有本人父/母或者配偶父/母同住)、未与老人同住。(5)健康状况。主要是考虑到它会影响个体的劳动能力,故将其作为控制变量。根据问卷中自评健康状况以及对于是否有慢性病和身体残疾等的回答,把健康状况区分为四类:很好、较好、一般、较差或很差。(6)所在地区。分为三个地区,即西部地区、中部地区和东部地区,其中东部地区作为参照类。

由于部分变量有缺失值,导致有效样本的流失,男性样本流失107人,女性样本流失84人。表 1为本文分析之核心变量在去除各种缺失值之后的基本情况。

| 表 1 研究变量基本特征与描述 |

从发达国家的情况看,性别平等因素或现代性因素对劳务分工的影响是缓慢持续发生的。自20世纪70年代以来,丈夫的家务劳动时间有一个缓慢的增加,妻子的家务劳动时间则有所减少。以美国为例,1976-1984年(分析样本为4 824人),丈夫每周家务劳动时间为6.95小时,妻子为19.53小时;1985-1993年(分析样本为8 403人),丈夫每周家务劳动时间为7.37小时,妻子为16.14小时;1994-2003年(分析样本为6 986人),丈夫每周家务劳动时间为7.03小时,妻子为14.46小时(Killewalda and Margaret, 2010)。

从中国的情况看,两性家务劳动时间在1990-2010年间各自都有显著减少,但家务劳动时间的性别差异的消减却依然是一场“未完成的革命”(见表 2和表 3)。

| 表 2 已婚者的家务劳动时间与其他时间分布状况(单位:分钟) |

| 表 3 已婚者自述承担各类家务的比重(单位:%) |

所谓“未完成的革命”是指,第一,两性的工作时间接近。从工作日的工作时间看,2010年男性每天为492分钟,女性为473分钟,男性每日工作时间比女性多约19分钟, 女性的工作时间只比男性少约4%,说明女性进入公共领域进行有酬劳动的这场性别革命基本完成。但是,男性进入家务劳动领域的革命已经开始,却尚未完成。表 2数据表明,在婚、有工作的城镇18-65周岁男女,从1990年至2010年,女性从事家务劳动的绝对时间明显减少,但男性减少的比例更大。男性的家务劳动时间减少了1.7倍,女性的家务劳动时间只减少了1.1倍。第二,两性间家务分工格局并无实质性变化。1990年男性工作日每天家务劳动时间128.2分钟,女性258.6分钟,女性家务劳动时间是男性的2倍;2000年男性工作日每天家务劳动时间88.1分钟,女性214.2分钟,女性家务劳动时间是男性的2.4倍;2010年男性工作日每天家务劳动时间45.1分钟,女性106.9分钟,女性家务劳动时间依然是男性的2.4倍。从自我认定的家务劳动量状况看,2010年男性承担的家务劳动量也远低于女性承担的家务劳动量,女性回答承担绝大部分或全部家务劳动的比例分别为:做饭61%,洗碗63.3%,洗衣服、做卫生72.6%,日常家庭采购65%,照料孩子56.2%,辅导孩子功课36.6%,照料老人24.7%。相比于2000年的调查结果,女性作为主要承担者担负上述各项家务劳动的比例均有不同程度的下降,但依然承担了家务劳动的绝大部分。这说明,在家庭领域发生的夫妻平等承担家务的革命尚未完成。

(二) 影响家务劳动性别差异的因素什么因素影响家务劳动的性别分工呢?我们将工作日家务劳动时间作为因变量,以工作日工作时间、性别角色观念、相对资源(经济依赖、夫妻教育程度差)、绝对资源(本人年总收入、配偶年总收入)为自变量,以年龄、家庭子女结构、职业类型、居住状况、健康状况、所在地区为控制变量,分性别对家务劳动的承担情况进行了多元回归分析。

模型1m和模型1f的假设为线性模型,自变量包括控制变量+工作日工作时间+绝对资源+相对资源。模型2m和模型2f在模型1的基础上增加经济依赖的二次项,以考察未考虑性别角色观念情况下西方学者经常检验的“性别表演”现象。模型3m和模型3f在模型2的基础上增加性别角色观念。模型4m和模型4f为全模型,考察性别角色观念与经济依赖平方交互作用下家务劳动的“性别表演”问题。表 4和表 5为分男性和女性的各模型的回归系数。

| 表 4 男性家务劳动性别分工的多元回归分析结果:回归系数(N=3 158) |

| 表 5 女性家务劳动性别分工的多元回归分析结果:回归系数(N=2 539) |

(1) 生命周期和家庭子女年龄结构对两性有不同影响。30-44岁男性人群的家务劳动承担量最高,日均家务劳动时间比30岁以下者高7.3分钟,这一年龄段女性日均家务劳动时间比30岁以下者高12分钟。从模型3m和4m看,家庭子女年龄结构对男性家务劳动时间没有显著影响,但对女性有作用,有6-17岁子女的女性,其家务劳动量比没有子女者日均高23分钟。这说明中年阶段的家务劳动多数由女性承担,母亲身份会明显增加女性的家务劳动量。

(2) 工作状况可以有效减少两性家务劳动量。在控制其他要素的情况下,不论男女,从事有酬劳动的时间越长,其家务劳动时间越少。模型4m和4f显示,每日工作时间每增加10分钟,男性的家务劳动会减少0.85分钟,女性会减少1.28分钟。这说明,时间约束理论可在一定程度上解释中国男女家务劳动的时间分配,女性参加有酬劳动可能减少其家务劳动量的效用略大。

(3) 绝对资源对两性家务劳动的承担有不同影响。2010年男性年均总收入为3.37万元,显著高于妻子,在控制其他要素的情况下,男性本人绝对收入对家务劳动时间没有影响,但妻子的绝对收入增加时,可以减少其家务劳动时间。2010年女性年均总收入为2.5万元,略低于其汇报的丈夫的年均总收入。在控制其他因素的情况下,本人绝对收入和丈夫绝对收入的增加,都可以减少家务劳动时间,但丈夫绝对收入对于家务劳动时间的影响程度要大于本人绝对收入的影响。本人和配偶的绝对收入,一方面体现了本人在经济上的自主性,但更体现了由绝对收入影响的家庭经济状况,进而影响到家庭能否使用较好的电器、雇用家务助理等。

(4) 相对资源,即夫妻间资源差异对家务劳动承担有明显影响。对于男性而言,其影响主要体现在经济依赖上。模型4m经济依赖的标准化回归系数值为-0.205,即男性对其妻子经济依赖的程度每降低1个标准差单位,家务劳动时间会减少0.205个标准差单位。对于女性而言,夫妻间教育程度差与经济依赖对家务劳动时间均有显著影响:相比于那些妻子教育程度比丈夫低者,妻子教育程度高于丈夫者的每日家务劳动时间平均少8.9分钟。经济依赖程度的降低也会显著减少妻子家务劳动时间的配置。模型4f女性经济依赖的标准化回归系数值为-0.066,即在其他条件不变的情况下,女性经济依赖的程度每降低1个标准差单位,其家务劳动时间相应减少0.066个标准差单位。从标准回归系数的值来看,经济依赖状况对男性的影响要大于对女性的影响,但教育程度差的影响主要体现在女性研究对象上。从男性样本的四个模型和女性样本的四个模型看,经济依赖对于两性家务劳动时间的影响各自都具有相对稳定性,但相对资源越多者(即经济依赖越低者),从事家务劳动的时间越少,可见,相对资源虽然对于两性影响的程度有些差异,但还是证明了假设2可以得到经验数据的支持。

(5) 性别角色观念与家务劳动之间的关系,对于两性而言,其作用的机制有着显著差异。对于男性而言,在控制其他要素的情况下,性别角色观念可以相对独立地对家务劳动时间发挥作用:性别角色观念每增加1个标准差单位,则家务劳动时间相应增加0.117个标准差单位,即越是性别角色观念趋向现代的男性,其家务劳动时间也越长。但对于女性而言,性别角色观念并不独立地对家务劳动时间产生影响。这种差异可能与两性性别角色观念的不同及其形塑机制有关。基于2010年第三期中国妇女地位调查数据的研究发现:男性的性别观念更偏传统,却在不同年龄群体间表现出较高的一致性与稳定性;女性的性别观念更趋现代,却在不同年龄群体之间存在差异。性别观念的形塑源自三类重要社会结构/关系下的三类地位(先赋地位、自致地位和夫妻间性别地位)实践,其中自致地位的作用更为重要。自致地位对女性性别观念的影响略大于男性。两性性别观念因夫妻间性别地位的不同而有差异。对于女性而言,婚前家庭经济地位越高、家庭经济贡献比丈夫大、至少有与丈夫一样的职业地位、家庭权力上至少与丈夫一样甚至比丈夫高者,则性别观念表现出更趋向现代的特征(刘爱玉、佟新,2014)。因此,研究假设4对男性是成立的,但对女性并不成立。

(6) 在不考虑性别角色观念与经济依赖平方交互作用的情况下,男性经济依赖的二次方和女性经济依赖的二次方对于家务劳动时间都没有显著影响,因此不存在西方学者讨论的“性别表演”问题。当模型3m和模型3f分别引入性别角色观念与经济依赖平方交互项变量后,男性的经济依赖二次方回归系数依然不显著,但对于女性而言,我们发现一个非常有趣的现象,其经济依赖的二次项回归系数一开始显著,3其值为正,即女性家务劳动时间随着对丈夫经济依赖程度的减弱而有所下降,但到一定程度后,其家务劳动的时间反而增加。性别角色观念与经济依赖平方交互项的回归系数显著,其值为负,对性别角色观念与交互项进行联合统计检验,F检验的统计量为2.71,显著性为0.067,在接受研究假设标准为0.1显著度的情况下,可在某种程度上说明女性若存在家务劳动承担上的“性别表演”, 主要是经济依赖与性别角色观念交互影响的结果,即越是性别角色观念(得分越高)趋向于现代者,“性别表演”的效应会减弱。因此,研究假设5a得到一定程度的证实,但假设5b没有得到证实。

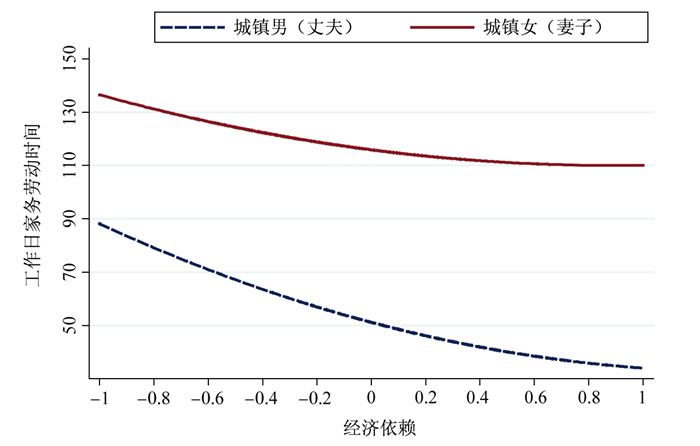

(7) 以模型3m与模型4f的结果作图,对于年龄30-44岁、有6-17岁子女、职业为办事人员与商业服务业人员、与父母/配偶父母同住、健康状况较好、东部地区、夫妻教育程度一样,工作日工作时间、本人年总收入、妻子年总收入或丈夫年总收入、性别角色观念具有平均值的人群,则:

男性家务劳动=78.392-0.085×工作日工作时间+0.293×性别角色观念-0.028×本人年总收入-0.537×妻子年总收入-27.029×经济依赖+9.901×经济依赖平方=51.177-27.029×经济依赖+9.901×经济依赖平方

女性家务劳动=183.356-0.128×工作日工作时间-0.047×性别角色观念-0.184×本人年总收入-1.228×丈夫年总收入-13.175×经济依赖+39.416×经济依赖平方-0.522×61.32×经济依赖平方=115.868 -13.175×经济依赖+7.416×经济依赖平方。

图 1展示了男性和女性的经济依赖与家务劳动投入时间的关系。可以看到,具有平均经济依赖与性别角色观念的女性的家务劳动不是直线关系,存在一定程度的性别表演,而男性的家务劳动几乎是一条直线,不存在性别表演。

|

图 1 经济依赖与家务劳动时间性别分工 |

根据计算结果,当经济依赖为0.888左右,即妻子收入是丈夫的16.8倍左右时会出现性别表演。那么,这样的个案在样本中是否真实存在,或者只是少数的极端值呢?我们发现,在分析的2 539个女性样本中,这样的情况有85例,占3.3%,应该算是少数。这一人群从目前或最后职业状况上看有如下特征:26人为妻子有工作而本人没有工作者(如下岗、失业或长期未工作),占31%;1人职业状况不详。有工作者中,29人为普通工人,7人为农民,7人为技术人员,5人为管理人员,6人为个体从业者,4人为服务业人员,7人为农民。有工作者是否因健康原因导致收入低下?因问卷中没有询问丈夫的健康状况而无法得知。从教育程度看,其平均受教育时间为10.2年,与妻子的平均受教育程度持平,但从结构上看,26%的人教育程度低于妻子,46%的人教育程度与妻子一样。因此,非线性关系主要适用于妻子有工作但丈夫无工作或者丈夫虽然有工作但职业主要为工人和农业劳动者或因各种原因收入低下的人群。

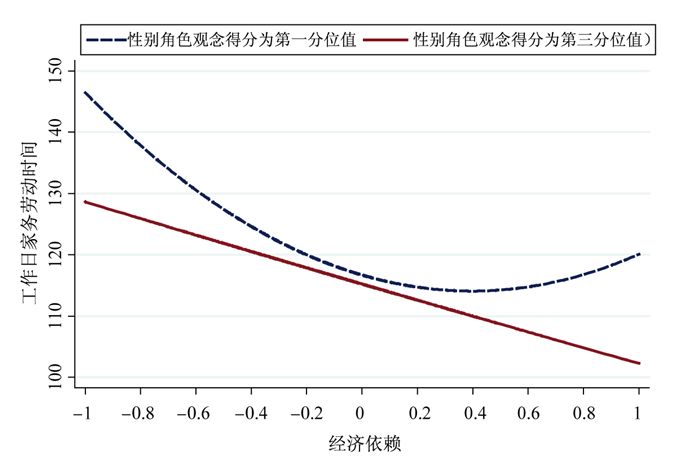

我们还可分别以女性性别角色观念得分四分位上的第一分位点(其值为43.75)和第三分位点(其值为75)来作图,考察经济依赖平方与性别角色观念交互效应对于家务劳动时间的影响(见图 2)。

|

图 2 经济依赖与家务劳动时间性别分工 |

从图 2可以看到,当性别角色观念得分在第一个分位值,即性别角色观念更趋向于传统时,女性家务劳动的“性别表演”比较明显,而当性别角色观念得分为第三个分位点,即性别角色观念更趋向于现代时,女性家务劳动的“性别表演”效应已经很弱,其曲线的形状非常接近于男性家务劳动时间状态。

(8) 对男性的模型3m和女性的模型4f求标准回归系数,发现对于男性而言,标准化回归系数绝对值由大往小依次为(只考察影响显著的要素):经济依赖、工作日工作时间、性别角色观念。对于女性而言,排在前四位的要素分别为工作日工作时间、年龄结构与家庭子女结构(体现的是生命周期中会遭遇的家务劳动状况)、经济依赖与性别角色观念的交互影响。在控制其他要素的情况下,对于男性而言,经济上的独立与成就对于家务劳动的影响最大,但对于女性而言,纯粹的经济独立并不是其家务劳动投入的最好预测,还需要询问在婚姻与家庭生活中她会碰到什么样的家务,她在社会化过程中认同的是什么样的性别角色观念以及对于自身经济成就的认知。

四、结论与讨论研究表明,当代中国的家务劳动时间有明显减少,但女性依然是家务劳动的主要承担者。家务劳动的时间,无论男女,首先受制于可用的时间,因此,工作时间的状况构成了可以用于家务劳动时间的约束。但在两性工作时间几乎相似的情况下,何以女性依然是家务劳动的主要承担者呢?本研究证实,在中国现阶段的市场条件下,家庭成员家务劳动的时间投入与经济依赖有显著关系,夫妻双方的任何一方具有经济依赖关系,都会在家务劳动上有更多的投入。但经济依赖对于家务劳动时间影响的程度,对于两性而言有着很大差异。在控制其他要素的情况下,对于男性而言,经济上的独立与成就对于其家务劳动投入的影响最大,其次是工作时间与性别角色观念,这些要素都相对独立地发挥影响。但对于女性而言,纯粹经济独立(对配偶收入的依赖程度、本人的绝对收入状况等)并不是其家务劳动投入的最好预测,还需要询问在婚姻与家庭生活中,她会碰到什么样的家务,她在社会化过程中认同的是什么样的性别角色观念以及对于自身经济成就的认知,这些影响要素之间存在着交互作用。自1949年以来,女性已越来越多地参与到了经济活动之中,但其经济收入依然显著低于男性。就两性的经济依赖状况而言,男性的经济依赖均值为0.37,女性的经济依赖均值为-0.08,两者有显著的差异(t=44.82,显著性=0.000)。这种差异部分回答了女性何以会比男性从事更多的家务劳动。

两性家务劳动投入的差异还与性别角色观念对于两性作用的机制不同有关。对于男性而言,性别角色观念相对独立地对家务劳动投入产生影响,家务劳动的承担不存在“性别表演”现象, 即在控制其他要素的情况下,越是倾向于传统性别角色观念者,其承担的家务劳动越少,反之,则越多,而女性的性别角色观念并不独立地对家务劳动参与产生影响。就本研究的数据而言,男性的性别角色观念得分为53.15,女性为61.32,女性的性别角色观念相对男性更趋向现代。如果女性的性别角色观念对于其家务劳动也是相对独立地发挥作用,则可以预期由此会相应缩小女性在家务劳动时间投入上与男性的差距,但女性性别角色观念对于家务劳动的影响与其经济依赖状况及其认知紧密相关,可以将性别角色观念看作是经济依赖对于家务劳动影响的一个中介。这种中介作用,是以往经验研究中曾经被直接或间接验证过的,即经济依赖程度与家务劳动之间并非一种线性增减关系,而是存在着“性别表演”特征,女性的家务劳动会随着其对于丈夫经济依赖的降低而减少,但这种减少是递减的,并在达到某一个临界点后,反而出现家务劳动增加的情况。不过,本文认为,在以往关于“性别表演”的研究中存在着一种预设,即认为女性随经济自主性提升而减少的家务劳动和这种自主性达到一定程度后家务劳动反而增加的现象,对于不同女性的效应是相同的。这种预设有一定的问题。本研究证实,首先,“性别表演”之存在是在考虑了经济依赖平方与性别角色观念交互影响的情况下发生的;第二,性别角色观念不同的女性,存在着不同的“性别表演”形态。性别角色观念更趋现代的女性,家务劳动的“性别表演”效应会减弱, 即女性对男女平等的认知越高,其相对收入提升对减少家务劳动的作用越大,性别表演越不容易出现;对男女平等的认知越低,其相对收入提升对减少家务劳动的作用越小,性别表演越容易出现,但不同性别角色观念下的“性别表演”会有不同的“性别表演”效应。上述发现也是本研究不同于以往研究之处。

总之,现当代中国城镇家务劳动的性别分工是相对经济依赖和性别角色观念共同形塑下的以女性为主的模式。这一家务劳动分工模式对女性意味着什么?至少有两方面的意义。第一,从历史视角和现代性的视角看,工业化、经济发展和科技进步使得家用电器日益普及,两性从家务劳动的负担中都获得了极大的解放。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中说过:“妇女的解放,只有在妇女可以大量地、社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少工夫的时候,才有可能”(马克思、恩格斯,1972:158)。可以肯定的是,1990年以来,与历史上任何时期相比,中国城镇无论男女都从家务劳动中获得了更多解放。

第二,从性别比较的视角看,女性担负更多家务劳动体现了两性在劳动力市场中的经济地位与社会文化对于两性期待交互影响所形塑的家庭内部的不平等。从性别观念的社会建构理论看,在性别角色观念与家务劳动这一客观变量间可能存在一个“鸡生蛋、蛋生鸡”的问题。一种观点认为,结构形塑观念,人们在生产关系、社会结构中的位置会影响其态度与信念(谢立中,2005)。另一种观点则认为,文化更为重要。韦伯主张意识/观念对经济基础有主导性影响,观念在历史中具有独立的作用,物质关系的变迁可归因于观念的变化,观念影响人们在社会经济生活中的地位和行动。本文采用相互建构的理论立场,认为文化/观念是社会关系的一种反映,同时,又能够再生产出社会关系,文化/观念与社会行动和社会结构之间存在复杂的因果关系(沃特斯, 2000),因而不能孤立地讨论性别角色观念对于家务劳动的影响。因此,如何重构两性在社会和家庭中的角色定位,建立共同分担家庭责任和社会责任的机制,最终实现男女在地位、权利、机会、资源上充分的平等,依然任重而道远。

最后,有关家务劳动的“性别表演”问题,需要更深入的讨论。这涉及对家务劳动性质的分析。家务劳动是一种情感劳动,而非简单的劳动付出,这或许是“性别表演”仅出现在少数收入远远大于其丈夫之女性群体中的原因。对城镇家庭而言,家务劳动可能具有相互支持的意义。城镇家庭的家务劳动分工可能有三种典型的模式:第一是传统型,主要由妻子做;第二是转型型或变化型,女性多做,男性辅助;第三是现代型,即相互支持型。什么样的男性在从事家务劳动,从事得多一些,什么样的女性在经济成功的同时依然担负较多的家务劳动,需要考察性别观念、市场压力和夫妻关系的共同作用。由于本研究的数据在收集时没有涉及市场压力、夫妻间情感关系以及对于家务劳动情感表达方面的问题,因而依然不能对此进行回答,需要后续的研究来进一步跟进。另外,改革开放30多年来,中国社会既经历着从计划体制向市场体制的转型,也经历着从传统到现代的转型,这种双重转型对家庭内劳动性别分工产生了复杂的影响,一方面,夫妻间的经济依赖关系作用于家务劳动分工,另一方面,夫妻双方性别角色观念的现代转型亦会对平等化的家务劳动分工产生影响。由于本研究数据只是一个截面数据,以此为基础进行的回归分析本身也并不能回答上述问题,因此希望有后续的研究进一步跟进。

注释

1.数据来源为中国资讯行高校财经数据库:http://www.bjinfobank.com。

2.国家统计局.2002.第二期中国妇女社会地位抽样调查主要数据报告.网址:http://www.stats.gov.cn。

3.其显著性为0.067。

| [] |

吕玉瑕, 伊庆春. 2005. 社会变迁中的夫妻资源与家务分工:台湾70年代与90年代社会文化脉络的比较.

台湾社会学, 10001(10): 41-94.

|

| [] |

刘爱玉, 佟新. 2014. 性别观念现状及其影响因素——基于第三期全国妇女地位调查.

中国社会科学, 11061106(2): 116-129.

|

| [] |

马克思, 恩格斯. 1972. 马克思恩格斯选集(第四卷). 北京: 人民出版社.

|

| [] |

齐良书. 2005. 议价能力变化对家务劳动时间配置的影响——来自中国双收入家庭的经验证据.

经济研究, 10001(5): 78-90.

|

| [] |

沃特斯, 马尔科姆. 2000. 现代社会学理论. 北京: 华夏出版社.

|

| [] |

王晶, 孙曈. 2013. 男女两性休闲时间的差距——基于第三期中国妇女社会地位调查吉林省数据研究.

云南民族大学学报, 10001(1): 71-76.

|

| [] |

徐安琪. 2004. 夫妻权力模式与女性家庭地位满意度研究.

浙江学刊, 10001(2): 208-213.

|

| [] |

徐安琪, 刘汶蓉. 2003. 家务分配及其公平性——上海市的经验研究.

中国人口科学, 10001(3): 41-47.

|

| [] |

谢立中. 2005. 卡尔·马克思[G]//西方社会学理论. 杨善华、谢立中, 主编. 北京大学出版社.

|

| [] |

杨菊华. 2006. 从家务分工看私人空间的性别界限.

妇女研究论丛, 10001(5): 16-22.

|

| [] |

於嘉. 2014. 性别观念、现代化与女性的家务劳动时间.

社会, 34(2): 166-192.

|

| [] |

郑丹丹. 2013. 家务劳动社会化促进两性平等[N]. 中国社会科学报, 3月1日A08版.

|

| [] |

郑丹丹, 杨善华. 2003. 夫妻关系"定势"与权力策略.

社会学研究, 10001(4): 96-105.

|

| [] |

周旅军. 2013. 中国城镇在业夫妻家务劳动参与的影响因素分析.

妇女研究论丛, 10001(5): 90-101.

|

| [] |

Baxter Janeen, Belinda Hewitt, Michele Haynes. 2008. Life Course Transitions and Housework: Marriage, Parenthood, and Time on Housework.

Journal of Marriage and Family, 70(2): 259-272.

DOI:10.1111/j.1741-3737.2008.00479.x

|

| [] |

Becker, Gary S.. 1985. Human Capital, Effort and the Sexual Division of Labor..

Journal of Labor Economics, 3(1): S33-S58.

DOI:10.1086/298075

|

| [] |

Bianchi Suzanne M., Milkie Melissa A., Sayer Liana C., Robinson John P.. 2000. Is Anyone Doing the Housework? Trends in the Gender Division of Household..

Social Forces, 79(1): 191-228.

DOI:10.1093/sf/79.1.191

|

| [] |

Bittman, Michael, Paula England, Nancy Folbre, Liana Sayer, George Matheson. 2003. When Does Gender Trump Money? Bargaining and Time in Household Work..

American Journal of Sociology, 109(1): 186-214.

DOI:10.1086/378341

|

| [] |

Blair Simpson Lee, Lichter Daniel T.. 1991. Measuring the Division of Household Labor: Gender Segregation of Housework among American Couples..

Journal of Family Issues, 12(1): 91-113.

DOI:10.1177/019251391012001007

|

| [] |

Brayfield April. 1992. Employment Resources and Housework in Canada..

Journal of Marriage and the Family, 54(1): 19-30.

DOI:10.2307/353272

|

| [] |

Brines Julie. 1994. Economic Dependency, Gender, and the Division of Labor at Home..

American Journal of Sociology, 100(3): 652-688.

DOI:10.1086/230577

|

| [] |

Chang Kyun-Seob. 1997. Has the Role Structure Really Changed between Husband and Wife in Korea?.

Korea Journal of Population and Development, 26: 83-102.

|

| [] |

Chen Feinian. 2005. Employment Transitions and the Household Division of Labor in China.

Social Forces, 84(2): 831-851.

DOI:10.1353/sof.2006.0010

|

| [] |

Coverman Shelly. 1985. Explaining Husbands' Participation in Domestic Labor at Home.

Sociological Quarterly, 26(1): 81-97.

DOI:10.1111/j.1533-8525.1985.tb00217.x

|

| [] |

Cunningham Mick. 2001. Parental Influences on the Gendered Division of Housework..

American Sociological Review, 66: 184-203.

DOI:10.2307/2657414

|

| [] |

Evertsson Marie, Magnus Nermo. 2004. Dependence Within Families and the Division of Labor: Comparing Sweden and the United States..

Journal of Marriage and Family, 66(5): 1272-1286.

DOI:10.1111/jomf.2004.66.issue-5

|

| [] |

Greenstein Theodore N.. 1996. Husbands' Participation in Domestic Labor: Interactive Effects of Wives' and Husbands' Gender Ideologies..

Journal of Marriage and the Family, 58(3): 585-595.

DOI:10.2307/353719

|

| [] |

Greenstein Theodore N.. 2000. Economic Dependence, Gender, and the Division of Labor in the Home: A Replication and Extension..

Journal of Marriage and the Family, 62(2): 322-335.

DOI:10.1111/jomf.2000.62.issue-2

|

| [] |

Gupta Sanjiv. 2007. Autonomy, Dependence, or Display? The Relationship between Married Women's Earnings and Housework..

Journal of Marriage and Family, 69(2): 399-417.

DOI:10.1111/jomf.2007.69.issue-2

|

| [] |

Hochschild Arlie Russell, Anne Machung. 1989. The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home. New York: Viking.

|

| [] |

Kamo Yoshinori. 1988. Determinants of Household Division of Labor: Resources, Power, and Ideology..

Journal of Family Issues, 9: 177-200.

DOI:10.1177/019251388009002002

|

| [] |

Killewalda Alexandra, Gough Margaret. 2010. Money Isn't Everything: Wives' Earnings and Housework Time..

Social Science Research, 39(6): 987-1003.

DOI:10.1016/j.ssresearch.2010.08.005

|

| [] |

Lee William K.M. 2002. Gender Ideology and the Domestic Division of Labor in Middle-Class Chinese Families in Hong Kong..

Gender, Place and Culture, 9: 245-260.

DOI:10.1080/0966369022000003851

|

| [] |

Lennon Mary Clare, Sarah Rosenfield. 1994. Relative Fairness and the Division of Housework: The Importance of Options..

American Journal of Sociology, 100(2): 506-531.

DOI:10.1086/230545

|

| [] |

Lundberg Shelly, Pollak Robert A.. 1996. Bargaining and Distribution in Marriage..

Journal of Economic Perspectives, 10(4): 139-158.

DOI:10.1257/jep.10.4.139

|

| [] |

McAllister Ian. 1990. Gender and the Household Division of Labor: Employment and Earnings Variations in Australia..

Work and Occupations, 17: 79-99.

DOI:10.1177/0730888490017001004

|

| [] |

Perrucci Carolyn C., Potter Harry R., Rhoads Deborah L.. 1978. Determinants of Male Family-Role Performance..

Psychology of Women Quarterly, 3(1): 53-66.

DOI:10.1111/j.1471-6402.1978.tb00525.x

|

| [] |

Presser Harriet B.. 1994. Employment Schedules among Dual Earner Spouses and the Division of Household Labor by Gender..

American Sociological Review, 59(3): 348-364.

DOI:10.2307/2095938

|

| [] |

Ross Catherine. 1987. The Division of Labor at Home..

Social Forces, 65(3): 816-833.

DOI:10.1093/sf/65.3.816

|

| [] |

Sanchez Laura, Elizabeth Thomson. 1997. Becoming Mothers and Fathers: Parenthood, Gender, and the Division of Labor..

Gender and Society, 11(6): 747-772.

DOI:10.1177/089124397011006003

|

| [] |

Sanchez Laura. 1994. Material Resources, Family Structure Resources, and Husbands' Housework Participation : A Cross-National Comparison..

Journal of Family Issues, 15: 379-402.

DOI:10.1177/019251394015003003

|

| [] |

Shelton Beth Anne, Daphne John. 1996. The Division of Household Labor..

Annual Review of Sociology, 22: 299-322.

DOI:10.1146/annurev.soc.22.1.299

|

| [] |

Sullivan Oriel. 1997. The Division of Housework among'Remarried' Couples..

Journal of Family Issues, 18(2): 205-223.

DOI:10.1177/019251397018002005

|

| [] |

South Scott J., Glenna Spitze. 1994. Housework in Marital and Non-Marital Households..

American Sociological Review, 59: 327-347.

DOI:10.2307/2095937

|

| [] |

West Candace, Zimmerman Don H.. 1987. Doing Gender..

Gender and Society, 1: 125-151.

DOI:10.1177/0891243287001002002

|

| [] |

Yu Jia, Yu Xie. 2011. The Varying Display of 'Gender Display':A Comparative Study of Mainland China and Taiwan..

Chinese Sociological Review, 44(2): 5-30.

DOI:10.2753/CSA2162-0555440201

|

| [] |

Zuo Jiping, Bian Yanjie. 2001. Gendered Resources, Division of Housework, and Perceived Fairness: A Case in Urban China..

Journal of Marriage and Family, 63(4): 1122-1133.

DOI:10.1111/j.1741-3737.2001.01122.x

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35