一直以来,学界对于学徒制的研究主要集中于两个方面:一是关注学徒制的功能,包括经济功能和社会功能。前者视学徒制为提高经济绩效,提升劳动者人力资本并增加经济收入的路径选择(舒尔茨,2001;斯密,2011);后者则指出学徒制在劳动者尤其是移民劳工的阶层地位获得乃至社会融入方面的作用(哈尼、梅志里,2006)。二是专注于学徒制经验的转介。通过分析制造业发达国家的学徒制培训模式,讨论企业组织内学徒制作用的效率,或是挖掘对我国产业工人技能形成的启示(孙祖夏等,2006;关晶,2010)。这些围绕学徒制的讨论为后续研究积累了丰硕的成果,但遗憾的是,这些研究大多没有从宏观上将学徒制处理为一种整体性的制度安排,考察其运行的社会基础,也未能够透视出学徒制本身制度变迁的历史轨迹,从而解决其背后的动力问题。

其实,一味强调技能形成的功能往往会导致我们忽视“人力资本理念的条件性约束”问题(唐兴霖、周幼平,2011)。人力资本培训需要与一国的经济、社会结构相匹配,并不是培训越多越好。国际劳工组织2012年的调研报告显示,“技能失衡”(skill mismatch)现象在全球劳动力市场中日益普遍,并带来了大量的消极后果。1因而,作为技能形成的一种制度类型,学徒制的形成、发展与作用是嵌入性的,这在德国学徒制的历史转型过程中也得到了充分的呈现。恰如索斯凯斯(Soskice)、西伦等学者所指出的,学徒制之所以能够在德国立足并成为其重要的比较制度优势,与德国悠久的国家主义传统是密切相关的(西伦,2010)。

本文以德国学徒制现代化转型的关键历史时刻为切入点,尝试透析学徒制制度变迁的经济社会基础与动力机制。具体而言,主要讨论两个问题:一是阐述支撑德国厂内技能形成体制(即学徒制)成功运行的经济、政治及社会制度基础;二是解释德国管制自由市场的社会保护与厂内技能形成体制之间的相关性,进而从理论上反思技能形成过程中的所谓“市场失败”现象。

众所周知,德国被认为是实现经济效率与社会保护协调发展的典范,在其被称为“组合主义”的治理架构中,以学徒制为基础的技能形成体系是支持劳方和资方能够实现社会性合作并达成社会伙伴关系的基石(Streeck,1992;Estevez-Abe,Iversen and Soskice, 1999;西伦,2010:36)。所以,从社会学视角梳理和解释德国学徒制历史演化的过程,对于思考当下中国经济社会转型中所面临的重大现实问题,如市场效率与社会保护关系问题等具有重要的启发意义。

一、技能形成制度演化过程中的“市场失败”与社会建构从制度类型上来说,技能形成机制可分为外部形成和内部形成两种方式,前者属于技能生产的外部替代,自由的技工劳动力交易市场是其运行路径;后者属于技能的自我生产,工厂与受训劳动力之间的可信承诺是其运行的关键(王星,2009)。技能形成理论认为,这两种技能形成机制的类型区分不是基于技能生产的物理空间,而是根据其匹配的制度基础所确定的。基于此,有学者通过历史比较分析发现,不同资本主义国家之间所依赖的技能形成制度类型存在着很大差异:英国主要依赖的是外部技能的形成机制,而德国主要依赖内部技能形成机制(学徒制)(Hall and Soskice, 2001;西伦,2010)。

同是资本主义国家, 为何其技能形成的体制之间存在如此大的差异?针对这个问题,学界一般从两个路径切入进行解释:一是理性选择路径。核心观点认为,成本—收益机制规定了企业选择技能形成方式的行为,“挖人”的外部性最终导致内部技能形成机制无法立足(Stevens,1996);2二是社会建构路径。认为不同资本主义国家技能形成体制的差异乃是社会力量之间相互妥协的结果,是社会建构的产物(Hall and Soskice, 2001;Thelen,2004)。理性选择的解释路径推演了内部技能形成机制瓦解的成因,在逻辑上是有说服力的,但却与资本主义国家技能形成的历史事实不相符。如西伦(2010)所言,在资本主义工业化过程中,技能短缺更多是企业选择“挖人”战略的现实背景,而不是“挖人”的结果。更关键的是,理性选择解释抽离了制度变迁过程中的历史性,仅强调市场竞争对技能形成方式所产生的影响,而忽略了环境约束性及行动情境性。所以,该理论的代表人物贝克尔(Becker,1993)后来也承认,不是所谓的“挖人”外部性导致了企业抛弃内部技能形成的方式,根本原因在于缺乏一种约束技能劳动力流动的机制。这为社会建构解释路径提供了理论准备。

其实,经济社会学理论已经证明,行动实践中的行动者的理性选择是嵌入在社会网络中的,是社会建构的(迪马吉奥,2008)。这包括三个层面的含义:首先,所谓建构,主要是指通过行动者之间的磋商与协调达成妥协共识。其次,这种建构是社会的:一方面,参与磋商的行动者是多元的,既有社会成员个体,也有各类组织架构;另一方面,影响建构的因素是社会性的,包括利益、价值、权力、意识形态以及社会规范,等等。最后,理性也是社会建构的。抽象的最大化原则适用于形式理性,而实质理性的内容则是社会建构的。如果以此来透视学徒制的制度变迁历程,我们就能够得出一个更加贴近历史事实的理论解释。换言之,在对技能形成制度类型的多样化进行解释时,本文认为,需要从如下两点对理性选择的解释路径进行调适,这样才能使理论的解释力更强:

一是突破理性选择路径中“动机还原”的解释框架,引入社会建构因素。技能形成机制的类型选择受制于两个因素:可信承诺的达成与劳动力市场的管制。所谓可信承诺,是指企业和技术受训工人之间达成长期稳定的委托合作关系,克服投资不确定性。不过,现实中,在外界因素的作用下,劳资双方的可信承诺的契约依然会失效。在这种情况下,外部力量的介入是必要的(比如工会组织、行会组织等)。如果说可信承诺是企业内部的契约安排,那么,劳动力市场管制机制则属于社会契约,具体表现在两个层面上:首先是企业间劳动力竞争方式的管制,涉及挖人外部性的问题;其次是去商品化的社会保护行动,涉及技能培训成本在企业、受训者以及国家三者之间的分担问题(王星,2009)。

二是要回到近现代的历史阶段来寻求德国学徒制现代化转型的动力机制。制度变迁理论告诉我们,在制度演化过程中的关键时间节点上,新的参与力量会加入,制度转型与制度创新由此产生,但它不是完全割裂历史的,而是会延续制度体系中的核心元素(诺斯,2008;西伦,2010)。所以,回到历史过程中,揭示其中的路径依赖,方能更好地理解德国学徒制的制度变迁历程。

二、“从传统到现代”:德国学徒制的转型历程在德国行会学徒制走向工厂学徒制的工业化转型过程中,催生了工会组织与行会组织以及手工业部门与工业部门之间的利益政治行为,这推动了学徒制在魏玛共和国时期逐渐走向现代化,且为后来闻名于世的双元制奠定了基础。正如西伦(2010:20)所指出的,资本主义国家技能形成制度差异的成因可以“追溯到早期工业化时期,独立工匠、技能熟练的产业工人以及技能密集型产业中的雇主之间所达成的不同政治妥协安排”。换言之,前现代时期的历史行动形塑了德国学徒制的现代化转型轨迹。

(一) 行会父权主义管制与学徒制技能形成在德国行会的发展历史上,商人行会基尔特(Gilde)或汉莎(Hanse)较手工业行会(Zunft)成立要早,不过后者与学徒制的相关性更强。德国手工业行会组织是独立生产的师傅阶层的自治性联合组织,13世纪末,它开始介入学徒工的技能形成过程之中,形成了较为制度化的学徒制(Meisterlehre)体系。3到了14-15世纪,在德国主要城市中行会学徒制度已经较为发达了,如法兰克福有137个手工业行会组织,纽伦堡有96个,里加有90个,汉堡有114个,吕贝克有129个(转关晶,2010:53-54)。通过行会学徒制,德国的手工业部门在完成技能有效传承的同时,也雇佣了较为廉价的劳动力。从宏观上看,行会学徒制能够在此双重目的之间实现调和主要依赖以下三个重要前提条件:

一是行会组织在德国经济、社会治理中所占据的主导地位,也即学界常言的“先有经济德国,后有政治德国”的现象(转引自周丽华、李守福,2004)。在整个中世纪时期,皇权与教权之间的斗争使德国一直处于一种政治上的分裂状态。从13世纪中叶开始,随着霍亨斯陶芬王朝的衰败,德意志陷入了分裂状态,分解成为众多半独立性的诸侯国。这些诸侯国后来逐渐演化成为由小商人、小生产者等市民组成的自由城市,并形成了相似的治理架构:在政治上,围绕城市议会建立起主权实体,拥有独立的司法、货币等方面的权利;在社会治理上,由市民社会进行自治;在经济上,主要依赖行业协会实现行业民主治理。随着城市化和社会分工的深化,城市经济、社会治理对行会组织的依赖性逐渐增强,行会组织不但是城市税收征收的工具,而且在与王室和贵族的斗争中,行会组织还是维护各个行业集体利益的重要力量。因此,为了保障行会组织的治理权威,中世纪的德国特别为行会组织颁布了相关法律。在德国经济、社会发展的历史进程中,强大的行会组织不但推动了自由市场经济的成长(通过对抗王权),也成为了维护工业民主的重要参与力量。这种悠久的行会主义传统成为几百年后德国社会伙伴制治理架构的基本元素,也成为德国学徒制在日后的变迁过程中没有工具化为廉价劳动力供给渠道的重要制度保障。

二是行会组织推行的“强制会籍制”(Zunftzwang)。所谓强制会籍制是指行会组织为了将行会成员之间的经济竞争降低到最低程度而采取的一系列强制性控制手段,并且为保证行会行规及禁令(Zunftbann)的有效性,对于违反强制性规定的成员,行会组织会施以一定的处罚措施。最为严厉的处罚措施是,任何违反行会规则、损害行会声誉的成员都将会被开除出行会,同时被禁止从事此行业的职业活动。强制会籍制保证了行规的权威性,这在行业竞争管制以及师徒之间的可信承诺达成上起到了重要作用,从而维护了行会学徒制技能形成的秩序。

三是行会组织的父权主义传统。这主要体现在两个方面:一方面是行业利益的组织化保护,最初是抵抗城市贵族的压迫与剥削,在工业革命发生过程中,则逐渐演变为抵抗工业资本家对传统行业的侵蚀;另一方面是在学徒制治理上,包括学徒工劳动力的控制与生产秩序维持、学徒制参与主体责任与义务的规定以及对师徒契约的监管等内容。很多学者认为,在德国工业化历史进程中,这种父权主义传统(管制与保护责任)是其社会伙伴制治理模式起源的社会文化基础。

(二) 重回集体主义管制:行会学徒制的工业化转型工业革命后,德国行会学徒制面临着来自市场力量和工业资产阶级的强大冲击,尤其是在普鲁士政府1810年实行“营业自由”(Gewerbefeiheit)改革后,行规约束力逐渐衰弱。在这种背景下,越来越多的行东师傅违反行规大量雇佣学徒工,虐待学徒工的事件也开始大量出现(西伦,2010:42-44)。具体而言,工业革命从以下三个方面动摇了德国行会学徒制度的存续环境。

首先,工业革命冲击了行会学徒制技能形成所依赖的生产方式基础。在机器化大生产模式下,行会学徒制的“师傅—帮工—学徒工”的三级体系逐渐瓦解,取而代之的是工厂车间劳动过程中新的等级体系,即工头—技能工人—准技能(semi-skill)工人—无技能工人的等级体系。在这样的等级分工体系中,传统行会学徒工群体已经无法找到其分工位置(关晶,2010:28)。

其次,自由市场经济中的逐利原则打破了传统维持生计的原则。行会经济以家庭为单位的生产劳动往往是基于“生计维持”的原则,家庭生活与生产在劳动分工上是一体化的,可工业革命使逐利原则逐渐取代了维持生计原则。恰如波兰尼所言,工业革命的实质就在于自我调节的市场经济,而市场机制是以逐利动机为核心驱动力的。自由市场机制打破了传统行会学徒制原有的可信承诺格局:一方面行东师傅之间形成了竞争态势,寻求更为廉价的可替代劳动力(比如女工,甚至更为廉价的童工)使学徒工群体难有生存的空间;另一方面,车间里处于不同技能层级的工人之间形成了竞争关系,这使得行会学徒制的技能形成链条无法移植到机器化劳动生产过程之中。

最后,经济自由主义和社会民主化浪潮颠覆了传统行会学徒存在的社会制度性基础。18世纪开始,伴随德国工业革命的推进,追求民主和自由的资产阶级启蒙运动也随之逐渐达到顶峰:一方面,营业自由动摇了行会组织的垄断地位,1869年颁布的《北德意志工商条例》取消了行会的强制入会制,行会组织对青年学徒工训练的传统权力也随之下放,企业雇主们获得了招收学徒工和帮工的权利(西伦,2010:42-48);另一方面,传统行会学徒制中的社会性等级秩序被打破,师徒之间传统的人身依附性转变为一种经济依附性。随着这些社会制度性基础的改变,导致师徒之间的矛盾与张力不断增加,德国各地虐徒事件层出不穷,学徒工反抗性运动包括群体性反抗也很多,引发了大量社会问题。在这种背景下,为了维护德国的技能形成秩序,国家干预已势在必行。

德国国家力量对行会学徒制的干预可分为三个阶段:第一个阶段是在18世纪中后期,主要是通过国家法令来规范行会学徒制的管理。中世纪以来,行会学徒制的管理主要依赖于行业自我规范,即行规。18世纪以后,国家干预开始出现。1733年和1794年,德国普鲁士地区先后出台法令对行会学徒制中的“学徒资格、学徒年限、师傅义务、教学要求、满徒条件以及违规处罚”等内容进行了规定。不过,这一阶段的干预虽然对师傅行东的行为(比如滥用和虐徒)进行了约束,但并没有触及传统行会组织特权的核心——强制入会制,没有直面传统行会学徒制危机的实质。第二阶段的干预开始触及核心议题。早在1810年,德国普鲁士政府就已经开始落实资产阶级的经济平等权,到1869年德国《北德意志工商条例》颁布,正式废除了“强制入会制”,4“学徒合同被认为是私人合同,只受普通合同法的规范”(关晶,2010:56)。可事与愿违,1869年的改革为德国资本主义经济自由主义松了绑,却导致了行会学徒制中可信承诺的瓦解,带来了意外的经济社会后果。19世纪中期尤其是1869年以后,虐徒事件大量出现,为占有廉价学徒工的“过度培训”(Lebrlingszücbterei)现象也越演越烈(西伦,2010:40-42)。同时,学徒劳动力开始自由流动,大量学徒对于长期而艰苦的技能培训兴趣不大,他们更愿意进入工业化生产车间里充当廉价劳动力,生产工人技能质量急剧下滑。第三阶段从19世纪80年代开始,对1869年法令中的自由放任主义进行修正。德国国民议会先后在1881年、1883年、1884年、1887年、1891年五次对《北德意志工商条例》进行修正。在此基础上,1897年德国政府颁布了著名的《手工业保护法》,通过赋予手工业行会(Handwerkskammern,HWK)准公共性权力,5将学徒制从自由放任的状态拉回到行会组织集体主义的管制框架之中。值得注意的是,该法令摒弃了传统行会妨碍经济自由的做法,特别规定,手工业行会决不能采取传统的“市场保护行动”。因此,汉森(Hansen,1997:326)认为,1897年《手工业保护法》是“传统与现代元素的完美结合”,它在国家干预与行业自治之间的有效调适使德国传统的行会学徒制成功完成了工业化转型,也为后来的现代化转型奠定了制度基石。

(三) 迈向现代化的德国学徒制19世纪末,德国学徒制重回行会集体主义管制, 成功地抵御了自由市场的冲击,既没有沦为受剥削的廉价劳动力,也没有被外部技能形成机制所取代,反而成为德国技能生产和积累的重要制度安排,并对其现代化转型起到了推动作用。从内容上来说,德国学徒制的现代化转型主要包括如下几个方面:

一是内容标准化。主要包括行业基础技能水平和课程设置的标准化。德国学徒制的标准化进程是在魏玛共和国时期率先从机械制造产业开始的。1919年机械制造业行会制定了一份适用于整个行业的标准化学徒合同范本,同时,德国职业培训委员会着手制定了行业技术标准目录,并根据此目录编写标准化培训教材。到20世纪30年代,机械制造产业已经成为德国第一个广泛采用标准化技能体系的行业,手工业行会组织也认可了学徒制技能培训的技术标准目录(西伦,2010:65-67)。

二是管理制度化。主要是根据行业及岗位技能要求的不同,科学地确定培训次序,并据此开发培训课程,制定技术岗位目录,从而在岗位技能之间划分出清晰的边界。在技能传授方法上,传统学徒制大多是在师傅指导下以岗位实训形式进行,即“边干边学”。这种技能训练方式具有一定的随机性,不但师傅的教学技巧、教学内容甚至教学态度会对培训质量产生一定影响,而且学徒工从事的岗位种类和学习环境也会对培训质量产生影响。为了使学徒制技能培训质量可控,在魏玛共和国晚期,一些手工业企业开始推动学徒制技能培训制度化。

三是社会教化功能的回归。在中世纪,行会学徒制被定位为一种教育制度,社会教化功能是其中应有之义。到了19世纪末,在自由市场力量冲击下,学徒制在工业部门中被认定为一种劳动雇佣制度,市场交易理性逐渐剥离了学徒制中的社会教化义务。到了20世纪初,德国产业部门开始倡导学徒制社会教化功能的回归,以培养新型的产业工人。他们认为,工业化时代的产业工人除了掌握技术知识和实践操作技能外,还应该具备一定的劳动品质,如纪律性、顺从性、忠诚性以及勤奋等,这样才是一个“完整”的产业工人(西伦,2010:71)。尤其值得注意的是,这其中保护性的社会政策行动起到了重要的推动作用。通过社会政策的怀柔行动既可以培养学徒工的忠诚,以新型技术工人取代企业内部的激进工人,也有助于技能培训秩序的稳定。

回溯德国学徒制制度演化的历史,尽管有学者指出德国学徒制的现代化模式是在20世纪30年代开始建立,并最终在20世纪60年代末通过《职业教育法》实现了法制化,但本文认为,在“现代”之前,德国学徒制现代化模式所具有的基本原则已经得到了确定,比如企业自治权限与国家干预权限的分离(孙祖夏等,2006:33)以及嵌入式的集体主义管制等。

三、德国学徒制现代化转型背后的社会建构通过梳理德国学徒制的历史演化轨迹,我们发现,从19世纪下半叶开始,德国学徒制治理架构中的管制主义传统已经形成。在这个历史过程中,学徒制相关的参与者,如行会、工会以及政府等,相互之间的角色、互动方式以及行动原则得到了规定和建构,进而形塑了学徒制演化变迁的轨迹。

(一) 行会学徒制工业化转型过程中的利益政治及其影响在19世纪尤其是下半叶行会学徒制工业化转型过程中,围绕其展开的利益政治行动是嵌入在威权主义政体下展开的。与英国学徒制“自愿自助”的特征不同,德国行会学徒制在工业化转型过程中走向了带有强制性色彩的“双元制”,并且一直延续到现代化转型阶段。建构德国行会学徒制工业化转型方向的力量主要表现在两个层面上,即手工产业与工业产业之间以及工会组织与行会组织之间的利益政治行为。

1. 手工业与工业产业之间的利益政治行动对于德国学徒制而言,手工产业与工业产业之间的斗争绝非所谓的落后保守势力与进步开放势力之间的对抗,而是德国社会不同社会阶层利益之间的斗争:师傅阶层代表旧中产阶级,工业产业中的资产阶级代表的是新中产阶级。二者之间的利益政治行动主要围绕两个方面展开:技能工人的培训渠道以及技能培训的考核与认证权。

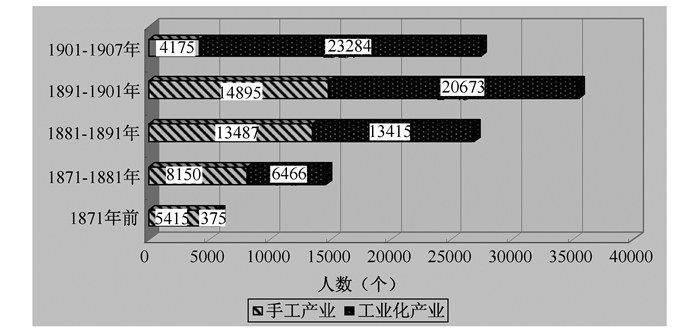

(1) 争夺技能工人的培训渠道。18世纪末19世纪初,为了对抗手工业行会对技能培训的垄断(通过行会学徒制),工业资产阶级极力推动技工培训社会化,其中工业学校是当时最主要的措施。与行会学徒制一样,工业学校也是面向社会下层群体(主要是贫困儿童和青少年)开设的技能培训机构,它采取半工半读方式进行培训。当时,在资本主义经济发展的推动下,德国工业学校取得了巨大发展。6不过,随着工业化进程的深化,大规模机器生产取代了早期的分包制生产方式,加上童工保护法令的出台,逐渐动摇了工业学校发展的经济社会基础,工业学校技能培训方式逐渐走向衰败(孙祖夏等,2006)。不过,工业学校的困境使工业资产阶级认识到,技能形成渠道的争夺绝不能局限于简单地在行会学徒制外设立平行渠道,更重要的在于改革行会制度本身。自由主义色彩浓厚的1869年《北德意志工商条例》就是当时资产阶级斗争获胜的标志性结果。可1869年法令恶化了德国整体的技能培训质量,给经济社会带来了巨大的负面效应。为了克服1869年法令的负面效应,1897年德国出台《手工业保护法》。该法令成功地调和了资产阶级与手工业主之间的矛盾,产生了两个结果:一是双方就技能生产展开合作,手工业学徒制开始成为工业部门稳定的技工供给源。19世纪80年代以前,德国制造业的技工几乎完全来自于手工产业部门,即使到了1907年,所有的受训年轻工人中仍然有46.5%是通过小型手工作坊学徒制来学习技能(西伦,2010:47)。二是激发了工业部门建立厂内学徒制的动机,以摆脱对手工业学徒制的依赖。所以,19世纪末至20世纪初,德国工业产业部门所培训的学徒工数量在不断上升(参见图 1)。

|

图 1 普鲁士地区两产业部门受训学徒工人数7 |

在这种情况下,有两个问题凸显出来:一个是手工业学徒制与工业学徒制在技能培训内容上的衔接问题,即现代化转型过程中的标准化问题;另一个是技能培训考核与认证权逐渐成为双方关注的焦点。

(2) 争夺技能培训的考核与认证权。1869年法案意味着在手工业与工业部门之间围绕着学徒制的斗争中,资产阶级获得了暂时胜利。对手工业生产部门而言,自由市场力量的释放使它们无论在劳动力资源争夺,还是在经济实力上都无法与工业化产业部门相抗衡。这种情况下,大量的手工业生产部门破产关闭,低技能化趋势在德国各个生产领域开始显现:一方面可信承诺的瓦解导致传统行会学徒制走向衰败,另一方面企业之间对廉价劳动力的恶性争夺导致技能培训质量日趋低下。1897年, 《手工业保护法》出台,该法通过赋予手工业行会技能培训考核和认证权,在维护手工业部门利益的同时,也在客观上扭转了生产过程中的低技能化趋势。

根据1897年法令,工业部门自身培训的学徒工原则上需要在手工业行会获得技能资格认证。但在实际操作层面上,为了维护自身学徒制培训的地位,手工业行会总是设置种种障碍为难工业部门所培训学徒的技能考核认证。为了应对这种局势,工业部门采取了多管齐下的斗争策略:(1)对厂内学徒培训机制进行制度化;(2)试图通过与手工业行会组织达成合作, 分享其技能资格考核和认证权;(3)通过增加企业内部的社会服务项目以及劳工福利等父爱主义方式, 吸引青年人加入;(4)试图创立一套与手工业行会相平行的技能资格考核与认证体系(西伦,2010:75)。

但在技能资格考核认证权的争夺上,工业产业部门一直处于下风,在整个魏玛共和国时期都未能得到政府法律上的支持。不过,双方的斗争却给德国学徒制的发展带来了意外的后果:一是客观上推动了技能培训的标准化和制度化,为后来现代化转型奠定了基础。二是管制了工业部门之间在技能人才上的恶性竞争。1911年,工业行会要求所有会员企业承诺把在训学徒工人的数量保持在全厂总职工数的10%到15%之间,以此限制企业间在学徒工劳动力资源上的恶性竞争。三是为工业部门与手工业部门在20世纪30年代的自愿性合作——双方委托联合性行会组织进行学徒工技能资格的考核与认证——奠定了基础。

2. 工会组织与行会组织之间的利益政治行动从治理层面上说,德国社会伙伴制就是不同社会利益集团达成的一种社会契约,其中“劳资共决”基础上的劳动共同体和经济民主制度是最根本的(孟钟捷,2005:33)。所以, 在德国,与强大行会相对应的工会组织也是一支重要的参与力量。不过, 在参与动机上,19世纪末20世纪初的德国工会已经逐渐抛弃了意在消灭资产阶级的阶级斗争立场,转向寻求一种合作性的“劳资共决”的民主化模式。这种价值理念在1918年工会组织与工业行会组织签订的“斯廷内斯—列金协议”(the Stinnes-Legien Agreement)中得到了集中体现(西伦,2010:56-59;孟钟捷,2005:36-40)。具体而言,工会与行会围绕学徒制的政治行动主要集中在如下两点:

(1) 学徒制的管制权。早在20世纪初,针对手工业行会组织所掌握的学徒制管制特权,德国工会组织就持反对立场,提出要打破手工业行会的垄断地位,主张学徒制技能形成要实行更“民主化”的管制结构,即要削弱手工业行会组织在学徒制执行、监督以及考核认证方面的权力,主张将学徒制纳入“劳动共同体”管理模式之中。

今天看来,德国工会之所以能够与行会组织在技能培训上达成共决,很重要的原因在于魏玛共和国时期,劳动共同体模式为劳资双方协调利益提供了一个制度平台。1919年3月12日公布的《魏玛(集体)协议》对劳资共决权做出了详细规定,工会组织不但有参与企业管理决策的权利,而且可以就工人(包括学徒工)的工资、福利待遇等方面与企业协商决定。通过劳资共决制,工会组织与行会组织能够调和彼此的利益冲突,而由此形成的合作主义的治理传统一直延续至今。

(2) 学徒制制度属性的认定。对于学徒制而言,如何界定师徒关系的属性一直是各方争论的焦点。学徒制理论上属于一种教育制度,但在技能形成实践中,其蕴含的教育属性与劳动力雇佣属性之间存在着一定的张力,且会随着制度环境的变化而变化。在行会经济时期,德国学徒制被界定为一种具有社会伦理道德色彩的教育机制。但工业革命尤其是1869年法案颁布后,学徒制的教育属性被逐渐淡化,演变成为一种劳动力雇佣制度。1897年《手工业保护法》出台后,德国学徒制的教育属性开始回归。

当时,围绕学徒制属性认定的争论主要是在工会组织与手工业行会组织之间展开的。一直以来,德国工会组织都试图将其认定为一种劳动力雇佣关系:一来可以将学徒工尤其是手工业部门中的学徒工纳入到工会组织之中,壮大工会组织自身的力量,同时为学徒工提供集体保护;二是能够借此压缩手工业行会组织在学徒制上的管理权,扩大劳动“共决权”的作用范围。可对于手工业行会而言,一旦将学徒制界定为一种雇佣关系,就意味着学徒工在身份上将成为出卖劳动力的雇佣工人,其相关的工作条件及工资待遇将会受到工会组织的干预。与手工产业不同的是,在工业部门中,工商业行会组织对于工会组织对学徒制的介入持不反对态度。1918年,借着劳资集体协议的东风,德国工商业行会组织与工会组织之间就学徒制在技能培训、学徒工待遇等方面已经达成了协议。

19世纪末20世纪初,工会组织的参与和斗争产生了较大影响。德国工业企业基本上接受了将学徒工认定为一种雇佣劳动力的主张,这种认定为工会参与工业学徒制的管理(通过合作主义的集体协商方式)提供了依据与空间。在德国技能依赖型的机械制造产业中,集体劳资协议覆盖的学徒工数量从1925年的61173人增加至1929年的87237人,大约占这个行业所有学徒工总数的66%(西伦,2010:61)。正如霍尔和索斯凯斯(Hall and Soskice, 2001)所言,劳资集体协商制度不但能够有效阻止企业间的挖人行为发生(促进可信承诺的达成),也可以缩小工人技术工资之间的级差,从而维持厂内技能形成体系(包括学徒制)的稳定。

总体而言,在威权主义国家体制的背景下,德国行会在学徒制工业化转型过程中所产生的利益政治类型为学徒制现代化转型奠定了制度基础:手工业部门与工业部门之间的利益政治为后来的学徒制标准化和制度化做好了铺垫,而工会组织与产业行会组织之间的斗争形成了劳动共同体的共决模式。

(二) 工业化时期的遗产:社会管制式市场经济与学徒制现代化转型从知识考古学角度来说,描述德国的“社会管制式市场经济”(SozialMarktshaft)的概念始于二战后,但社会管制式市场经济的内涵、方式及理念可回溯到19世纪下半叶,并在俾斯麦社会保险立法时期得到明确和拓展。当时,德国国家干预主义传统已经形成,“凡是市场经济不能达成的目标,应由国家政策干预予以达成”(Kohler and Zacher, 1982)。社会管制式市场经济试图调和市场经济与社会政策行动之间的矛盾,从而将市场自由与社会平均化两个原则统合起来,它具有如下几个特征:(1)主张通过市场竞争以保障经济自由,但并不以市场效率和商品化为最高原则;(2)强调国家威权干预的重要性,但要求不能将权力集中于国家,而是要分散决策权力。主张社会利益集团通过竞争实现各自的利益和目标,国家的管制在于制定社会利益集团参与竞争的规则和标准,并对参与者是否严格遵守规则进行控制;(3)注重社会政策对人们福祉的意义,强调社会互助以及国家再分配机制的功能,同时也要求社会成员个体负有社会责任和社会义务(Zacher,1982)。在社会管制式市场经济背景下,工业化时期围绕学徒制的利益政治成功解决了学徒制技能形成过程中面临的合作困境,为学徒制现代化转型奠定了基础。具体包括如下两个方面:

1. 劳动共同体制度该制度实质上属于一种企业民主化方式,劳资共决制是其中的核心机制(杨瑞龙、周业安,1998)。早在工业化初期,德国劳资共决的做法就已经出现,如尤尔根·陶德贝格(Jurgen Teuteberg)所言,德国“现代的工业共决权并不是近代社会政策发展的产物,而是应该回溯到工业化之初……共决权的历史同德国的工业生产史一样悠久”(转孟钟捷,2005:15)。德国劳动共同体制度真正的大发展是在19世纪末20世纪初,尤其是在魏玛共和国时期,该制度得到了广泛推广,并在1920年取得了法律上的认可(颁布《企业代表法》),成为劳动权的核心内容之一。与学徒制技能形成相关的其他制度安排,如学徒工培训期限、学徒工数量、学徒工工资待遇和劳动福利等都是劳资共决制所协商决定的内容。当然,围绕学徒制的劳资共决需要如下现实条件作为支撑:

(1) 自治性雇主行业组织。德国具有悠久的行会治理传统,行会组织有强大的自治性行动能力,这是德国“劳资共决制”达成的前提条件。1871年德意志帝国的第一部成文宪法取消了国家对企业的直接控制,从法律上进一步赋予行会组织以自治地位。在德国,行会组织是政府行政的间接组成部分,可以行使准公共性权力。就学徒制而言,从传统行会经济开始,手工业行会组织都对学徒制技能的形成过程具有准公共性的管制权力。1897年法案实施后,这种权力得到了进一步强化。到20世纪30年代纳粹政府时期,工商业行会组织也获得了类似的管制权。德国行会组织的上述特性促进了企业民主的达成:一方面,自治性使组织能够成为行业利益可信任的代表;另一方面,行会组织的准公共性权力又保证了行业自治协议的权威性。这些特征为学徒制技能形成过程中的可信承诺和劳动力市场的管制提供了解决的制度框架。

(2) 强大的劳工组织。与行会自治传统相对应,支撑劳资共决制另一端的就是强大的工会组织。1869年,北德意志颁布的自由主义色彩浓厚的《北德意志邦联工商条例》取消了工人结社禁令,但德国工会组织的真正大发展是1914年8月“城堡和平”(Bürgfrieden)及在此基础上形成的《为祖国志愿服务法》(Gesetz über den Vaterlǎandischen Hilfsdienst)颁布之后。1916年之后,工会组织不但在工人入会率上直线上升,而且得到了国家法律与雇主行会组织的认可,迅速成为一支举足轻重的政治与经济力量。

1916年之后,推动德国工会组织力量迅速增长的主要因素有:(1)工会组织在爱国主义感召和社会政策保护行动下主动放弃了阶级斗争立场而转向采取合作主义立场。工会组织的立场转向使德国产业工人罢工数量随之锐减,从1913年的2000多起迅速下降到1915年的137起(孟钟捷,2005:26)。这种合作主义立场在缓和劳资关系的同时也为组织自身的发展赢得了机遇。(2)20世纪初持续而激进的罢工行为使工业雇主们有了和解的愿望。1916年之后,工业资本家以往坚守的“企业主人”的立场逐渐发生了松动,这为工会组织的大发展提供了空间。(3)国家的介入与支持。无论是1914年的“城堡和平”还是1916年的《为祖国志愿服务法》,德意志帝国的一个基本动机就是建构稳定的战备供给渠道,而帝国政府认为和谐的劳资关系是建立该渠道的必要条件。

1920年,德国颁布《企业代表法》,将劳资共决制正式制度化和法制化,劳资共决制的组织基础是双方共同参与的企业代表会,共决的内容从传统的劳工福利延伸至企业经济政策。在德国学徒制逐渐迈向现代化的过程中,劳资共决制实际上为学徒制搭建了一个集体主义管制框架。这种新框架摒弃了传统学徒制中父权主义式的管制方式,是一种适合理性化市场经济需要的民主化管理方式。它通过经济决策参与、劳资集体协商等方式,在缩小工资差距、限制劳动力流动以及避免企业间恶性竞争等方面对学徒制现代化转型产生了重要的影响(西伦,2010:60-63;王星,2009)。

2. 去商品化的社会保护去商品化与商品化是一对对应的概念。在波兰尼看来,商品化是指理性化的金钱交易原则的渗透和支配程度,它是市场力量释放的结果,土地、劳动力以及货币的商品化是其核心。所谓去商品化,在艾斯平·安德森看来,是指个人(或家庭)独立于市场参与之外,仍然能够维持社会可接受的基本生活水准的程度。福利国家的社会政策行动就是要提升劳动力的去商品化程度,减少劳动者对市场的依赖。可见,去商品化是一种应对市场风险的社会自我保护,即国家通过给劳工提供社会救助、社会保险以及社会服务等措施使之分享经济福利,增强抵抗市场风险的能力(王星,2012)。

从早期工业化时期开始,德国学徒制度内部的商品性(作为劳动力雇佣制度)和社会性(作为技能传授的教育制度)之间的张力就一直存在。作为一种内部技能形成体制,投资学徒制对于企业和受训者而言,都存在着一定的风险:(1)是企业投资厂内学徒制培训面临“挖人”的外部性风险;(2)是受训学徒工选择厂内培训所面临的风险。一般而言,企业尤其是大型制造企业投资的厂内学徒制培训主要目的在于形成企业需要的特殊技能,以维护其在产品市场上的竞争优势,8因而对于受训学徒工而言,选择学习企业特殊技能的培训意味着他将来可能会在劳动力市场上面临一定的风险——失业,或者所学特殊技能无就业价值(只能依赖一般性技能进行就业)。显然,如果完全依赖劳动力市场机制进行调节,理性受训者是不会选择(以低薪的形式)参加厂内学徒制培训的。所以,这中间需要去商品化的社会政策行动进行干预,从而修正学徒制技能形成中的市场失灵现象。

在艾斯特维兹-艾贝(Estevez-Abe, 1999)等学者看来,这种去商品化的社会政策行动与一国选择何种技能形成体制之间存在着紧密相关性。9他们将社会政策行动概念化为雇佣保护和失业保护两个社会保护的维度,从而建构了解释厂内技能形成方式与社会保护体制相关性的理论框架(见表 1)。他们还形成了操作化的测量指标,通过收集经合组织(OECD)18个国家(包括德国和英国)的详实量化数据对理论框架进行了有说服力的论证。

| 表 1 社会保护与技能形成类型 |

Margaita Estevez-Abe等人虽然引用的是现代德国去商品化社会保护行动方面的数据,但其形成的理论框架对于理解德国学徒制长期的历史演化过程同样具有重要的推论价值。在本文看来,雇佣保护与失业保护的社会政策行动实质上是通过抑制劳动力市场弹性10而实现劳动力去商品化的,从而有效地克服了培养企业特殊技能方式所面临的劳动力市场风险,也激励了受训者投资参与厂内学徒制培训的动机。

去商品化的社会福利制度是德国社会伙伴治理模式的关键特征,甚至有学者直言(郭明政,2007:49),如果将德国社会福利制度尤其是社会保险体制排除的话,那么德国与其他工业资本主义国家的经济社会制度并无多大差异。现代德国去商品化的社会政策体系从19世纪80年代就已经初见雏形了,俾斯麦时期的社会保险体制被称为德国福利国家的原型(林万亿,1994)。19世纪末20世纪初,德国实行了一系列的社会保护政策,对参与学徒制培训的受训者的动机激励都起到了一定的作用:(1)从失业保护政策行动上来说,1927年德国强制性的失业保险金制度打消了学徒工投资学习特殊技能的顾虑;(2)从雇佣保护政策行动上来说,德国除了通过各种组合主义政策对雇的在劳动权和雇佣及解雇权进行管制外,还通过学徒工实习工资补贴、雇佣失业人员工资补贴以及短时雇工补贴等方式, 创造就业岗位,激励年轻人参与技能学习,从而维护雇佣关系的稳定;(3)在德国社会福利体系,尤其是国家保险体系中,社会福利的资源分配体制在劳工阶层与职员阶层、国家雇员与私有企业雇员之间进行了严格、明确的职业身份区分,这一方面有利于维持社会阶层结构的稳定,另一方面也有助于培养劳工对企业和国家的忠诚。这种意识形态上的忠诚对于抑制技工(学徒工)的流动,促进雇主与学徒工之间可信承诺的达成都起到了非常重要的作用。

四、小结本文梳理了德国学徒制转型的一个关键历史节点,即19世纪末20世纪初学徒制的现代化转型,并从历史制度主义视角试图对其进行解释。一方面,19世纪末20世纪初,德国宏观层面的社会市场治理模式为学徒制奠定了匹配的制度环境,劳动共同体模式和去商品化的社会保护奠定了学徒制有效作用的经济社会基础;另一方面,这些制度安排的达成在历史源头上可追溯到工业化时期,当时围绕学徒制而发生的利益政治是建构学徒制转型演化轨迹的社会原因。在德国学徒制的制度变迁过程中,无论是行会组织父权主义色彩浓厚的管制方式,还是经济民主化中的劳资共决,都较好地解决了学徒制所面临的可信承诺达成和劳动力市场管制的问题。因此,德国学徒制能够在工业化和现代化转型过程中继续保持并成为一种重要的技能形成体制,从而促成德国制造产业在全球市场的强势表现,成为支撑德国累积型创新模式的重要比较制度优势。

技能形成机制不是企业随意取舍的结果,更不是企业在经济理性指引下理性选择的自然生成,而是各方力量互动博弈所达成的妥协性制度安排。正是从这个意义上,本文认为,德国学徒制技能形成的制度实际上是社会建构的,围绕学徒制而展开的议题绝非只是培训、教育领域的问题,而是一个经济、社会领域的重要现实问题。与此相对应的,在学科研究上,学徒制也不应该仅仅是教育学关注的议题,更应该成为经济社会学、社会政策所要研究的议题。在讨论德国学徒制演化轨迹的过程中,这种研究视野的转化,对于思考当下中国经济社会转型中所面临的重大现实问题,比如经济建设与社会保护之间的关系问题等,都具有一定的启发意义。

注释:

1.引自ILO,2013,Global Employment Trends for Youth 2013:A Generation Risk. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm。

2.理性选择解释路径认为,在竞争性的市场环境中,企业技能形成的最优策略是从其他企业中“挖人”,偷取其他企业的技能培训投资,从而最大化自己的利益。同样,对于技能劳动力而言,也能够选择到出价最高的企业以实现自我利益最大化。在完全竞争市场及经济理性的指引下,选择此战略的企业和个人会越来越多,“如果所有企业都执行无技能培训战略”,由于“挖人”的搭便车行为的大量存在,必然的结果就是“企业生产所依赖的技能储备不断减少,进而导致恶性循环”(Kathleen,2004:11),最后带来技能短缺,并最终导致企业内部技能形成方式无法存续。

3.德国制度化的行会学徒制通过行会章程(Satzungen)或案卷(Zunftrollen)对劳动时间、教授方式、学徒工资格、学徒契约鉴定、师徒双方责任与义务及行为守则、学徒期限以及满徒后独立经营的资格考核与认定都有详细而严格的规定。关于德国行会学徒制管理的具体内容比较庞杂,鉴于篇幅所限,在此不再详述。

4.该法令的第115-125条款去除了当时强制性的职业资格证书、书面师徒合同、学徒比例、学徒制期间以及学徒制费用等方面的规定。

5. 1897年德国《手工业保护法》通过如下两点树立了行会组织对学徒制的集体主义管制权威:一是赋予行会组织监督和执行学徒制培训规范的权力;二是赋予行会组织学徒制技能资格考核与认证的唯一权力。关于该法令的具体内容,可参见:西伦,2004;孙祖夏,2006;关晶,2010。

6. 1798年伯门有674所工业学校,威斯特法伦有231所,利伯河一带的特莫尔德有26所,哥丁根及其市郊有20所。到了1807-1808年间,巴伐利亚有450所,到1822年,符腾堡有工业学校342所,普鲁士地区几乎所有学校都是工业学校(孙祖夏等,2006:16)

7.本图转引自关晶,2010:61。经笔者整理。

8.德国厂内学徒制技能培训的标准化并不是针对此类风险而采取的应对行动。首先,标准化主要是指一般技能层面上的;其次,标准化是以中小型企业为参与主体。其意图在于通过对学徒制培训内容和培训年限上的标准化规定,在提高培训质量的同时,抑制学徒工的流动及企业间的“挖人”行为。

9.就此问题,王星(2009)曾撰文详细论证了劳动安全保护与技能形成类型差异之间的相关性。

10.当然,除了去商品化的社会政策行动外,德国对自由劳动力市场弹性的管制还通过行会、工会等较大的利益组织进行。

11.雇佣保护,指的是保障就业稳定性的制度化机制。工人被解雇的可能性越低,说明雇佣保护越强。失业保护,指的是避免失业对收入减少影响程度的制度化机制。产业特殊技能(industry specific skill)指的是适用于某个行业的技能;企业特殊技能(firm specific skill),指的是企业专有技能;一般技能(general skill)指的是所有行业都需要掌握的基本技能。标准化的德国学徒制,在技能形成内容上通常是整合了产业和企业层面的特殊技能的混合培训类型。

| [] |

波兰尼, 卡尔. 1989. 巨变: 当代政治、经济的起源[M]. 黄树民, 等, 译. 台北: 远流出版公司.

|

| [] |

关晶. 2010. 西方学徒制研究[D]. 华东师范大学博士论文.

http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10269-2010198472.htm

|

| [] |

郭明政. 2007. 社会安全制度与社会法. 台北: 翰庐出版社.

|

| [] |

林万亿. 1994. 福利国家:历史比较的分析. 台北: 巨流出版社.

|

| [] |

韦伯, 马克斯. 1997. 经济与社会(上下卷). .

|

| [] |

马克思, 卡尔. 1983. 资本论(第1卷). 北京: 中国社会科学出版社.

|

| [] |

弗雷格斯坦, 尼尔. 2008. 市场的结构[M]. 甄志宏, 译. 上海人民出版社.

|

| [] |

布洛维, 迈克. 2005. 制造甘愿——垄断资本主义劳动过程的历史变迁[M]. 林宗弘, 等, 译. 台北: 群学出版有限公司.

|

| [] |

杨瑞龙, 周业安. 1998. 论利益相关者合作逻辑下的企业共同治理机制.

中国工业经济(1): 38-45.

|

| [] |

孙祖夏, 金锵. 2006. 德国职业技术教育史. 浙江教育出版社.

|

| [] |

孟钟捷. 2005. 德国劳动关系演进中的里程碑[D]. 华东师范大学博士论文.

|

| [] |

唐兴霖, 周幼平. 2011. 整体型社会政策.

学海(5): 135-141.

|

| [] |

王星. 2009. 劳动安全与技能养成.

江苏社会科学(5): 107-113.

|

| [] |

王星. 2012. 阶级化与商品化:劳工抗争政治的两种模型.

中国工人(2): 24-28.

|

| [] | |

| [] |

西伦, 凯瑟琳. 2010. 制度是如何演化的[M]. 王星, 译. 上海人民出版社.

|

| [] |

诺斯, D. C. 2008. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 杭行, 译. 上海三联书店.

|

| [] |

舒尔茨, T. 2001. 报酬递增的源泉[M]. 姚志勇, 等, 译. 北京大学出版社.

|

| [] |

哈尔, 安东尼、詹姆斯·梅志里. 2006. 发展型社会政策[M]. 罗敏, 等, 译. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

鲍威尔, 沃尔特、保罗·J. 迪马吉奥. 2008. 组织分析的新制度主义[M]. 姚伟, 译. 上海人民出版社.

|

| [] |

斯密, 亚当. 2011. 国富论(上、下)[M]. 郭大力、王亚南, 译. 上海三联书店.

|

| [] |

Albert Michel. 1993. Capitalism versus Capitalism. New York: Four Walls Eight Windows.

|

| [] |

Becker Gary S.. 1993. Human Capital (3rded). Chicago: The University of Chicago Press.

|

| [] |

Gosta Esping-Andersen. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Gosta Esping-Andersen. 1999. Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Estevez-Abe, Margarita, Torben Iversen, and David Soskice. 1999. Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State.

http://www.researchgate.net/publication/235220621_Social_Protection_and_the_Formation_of_Skills_A_Reinterpretation_of_the_Welfare_State

|

| [] |

Finegold, David and David Soskice. 1988. The Failure of Training in Britain: Analysis and Presciption. Oxford Review of Economic Policy4(3).

|

| [] |

Frazier W. Mark. 2002. The Making of the Chinese Industrial Workplace. London: Cambridge University Press.

|

| [] |

Hansen, Hal. 1997. Caps and Gowns. Ph. D. Dissertation, Department of History, University of Wisconsin-Madison.

|

| [] |

Hollingsworth Rogers, Boyer Robert. 1997. Contemporary Capitalism:The Embeddedness of Institutions. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Hall Peter A., David Soskice. 2001. Varieties of Capitalism:The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Kathleen Thelen. 2004. How Institutions Evolve:The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan. London: Cambridge University Press.

|

| [] |

Kathleen, Thelen. 2001. "Varieties of Labor Politics in the Developed Democracies", in Peter A. Hall and David Soskice ed., Varieties of Capitalism—The Institutional Foundations of Comparative Advantage. oxford University Press.

|

| [] |

Kohler Peter A., Zacher Hans. 1982. The Evolution of Social Insurance, 1881-1981: Studies of Germany, France, Great Britain, Austria, and Switzerland. New York: St. Martin's Press.

|

| [] |

Lipson Ephraim. 1949. The Economic History of England. London: Sage.

|

| [] |

Meyer John W., Brian Rowen. 1977. Institutionalized Organizations :Formal Structure as Myth and Ceremony.

American Journal of Sociology, 83(2).

|

| [] |

Soskice, David. 1991. "The Institutional Infrastructure for International Competitiveness: A Comparative Analysis of the UK and Germany". In The Economics of the New Europe, edited by A. B. Atkinson and R. Brunetta. London: Macmillan.

|

| [] |

Wolfgang, Streeck. 1992. "The Logic of Associative Action and the Territorial Organization of Interests: The Case of German Handwork. " In Social Institutions and Economic Performance, edited by Wolfgang Streeck. London: Sage.

|

| [] |

Zacher Hans. 1982. Social Market Economy, Social Policy, and the Law..

Journal of Institutional and Theoretical Economics, 138: 367-388.

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35