秦汉之变是中国历史上一次重大的社会和政治变革。伴随着周王朝宗法封建制的式微与崩溃,秦汉间,一种新型的政治制度即皇帝制得以创建并稳固地发展。学界对此有许多论述,比如:谷川道雄(2004:64)指出,殷周与秦汉是“两个性质不同的历史世界”,“封建制一变为中央集权制,贵族制一变为官僚制”,是“血缘主义向实力主义倾斜”;西嶋定生(2004:38)认为“秦汉帝国之形成,是克服了氏族制束缚而出现君主专制”;杜正胜(1990:358、371)则通过对秦代情况的考察揭示出一个“有别于(周代)封建阶级的”、建立在“严格的军功授爵”基础上的“编户齐民的社会”。上述论断虽然各有偏重,但都注意到先秦建立在血缘亲属纽带之上的封建宗法制度(氏族制)的解体,以及血缘亲属纽带作用微弱的郡县专制体制的出现。对秦汉郡县制、官僚制、皇帝制度的讨论是传统制度史研究的重点,向我们呈现了一个有别于封建宗法制的专制集权社会。但是,面对一些学者过于强调秦汉社会中郡县制、官僚制等治理技术的发展,我们需要反思的是:秦汉之变后的社会、政治中的血缘亲属纽带真的如这些学者所说是完全“解纽”了吗?

秦合并六国之后,在全国范围内普遍推行“废封建、立郡县”,为其“人身支配型”专制统治奠定了基础,也在很大程度上将以往的“血缘政治”转化为一种针对各郡县的直接控制与严格的法吏管理。这似乎意味着血缘亲属纽带的完全“解纽”。但是,事实上,汉代虽有“承秦制”的一面1,可血缘亲属关系还是在其政治体制中有进一步的发展。在先秦政治中,血缘亲属纽带主要表现为两大制度:宗法制与同姓不婚制。与之类似,汉代的血缘亲属关系一方面表现为郡国并行体制(本宗之亲),另一方面表现为西汉外戚势力的发展(姻亲)。这二者的关系在于:分封同姓诸侯国往往使这些本宗之亲远离京师,难以进入西汉政治的核心;相应地,作为姻亲的外戚势力则在西汉政治的实际运作过程中(特别是中央政治中)起着很大的作用。

1. 《晋书刑法志》云:“汉承秦制,萧何定律******益事律《兴》、《廐》、《户》三篇,合为九篇”。汉代对秦制的继承,不仅有这里所说的法律制度,在官制、郡县制以及统治精神(法治)上也有着很大的继承(罗新,1996:79-85)。

作为皇帝的血缘亲属,外戚进入西汉政治的这一过程是如何实现的?其合法性基础是什么?它反应了西汉社会和政治什么样的特点?这是下文尝试回答的关键问题。进一步说,如果血缘亲属纽带依然留存于西汉政治中的话,即意味着以皇帝为中心的帝室与作为其亲属的诸“家”之间仍存在以传统家族伦理为基础的彼此交往与联系。因而,外戚问题实际上关涉到另一个更大的问题:一个建立在传统家族伦理本位基础上的国家具有怎样的“家—国”关系?即帝室的家族伦理秩序与以帝室为中心的国家政治秩序之间有着怎样的联系。

二、秦汉之变与血缘亲属纽带之续存有关秦汉之变后血缘亲属纽带是否续存的问题,虽然大多数史学家给出的是否定答案,但一些日本学者却从豪族、共同体等社会层面做了肯定的回答。譬如,增渊龙夫对西嶋定生新论中“以里秩序由爵制实行他律性制约的立论点进行了批判”,认为“被爵制秩序论所排斥的由土豪、豪族维持的自律性共同体秩序”是“支撑秦汉帝国历史发展的主体原因”(转东晋次,1993:345-346);与之类似,谷川道雄(2004:67-68)认为,乡村中基于血缘亲属之间“孝的道德名目”而形成的“自律的”“乡党社会”,是对殷周氏族制社会中血缘亲属的自律性的继承,从而与政治的世界产生了巨大的张力,并最终被后者“主宰”。这些研究都试图在秦汉社会构造中寻求一种类似于先秦氏族制的基于血缘亲属纽带的自律性存在(共同体、家族),并试图说明其与帝国专制权力之间的关联。毫无疑问,这类从社会层面入手的研究所关注的乡村自律性共同体的血缘亲属关系,确实是连接秦汉之变前后“两个世界”的重要纽带,但遗留的一个问题却少人问津:如果说先秦“血缘即政治”(谷川道雄,2004:65),诸侯国的政治体制与血缘亲属秩序有着高度的相关性,那么秦汉之变后的政治体制是否就绝然没有了血缘亲属因素呢?对这一问题的回答,正是本文展开西汉外戚研究的最初动力所在。

用“血缘”、“血缘亲属”1等概念描述先秦政治体制的特点,显得过于含糊。“血缘政治”中的“血缘”究竟所指何意?它表现在先秦的哪些具体制度习俗之中?只有对这些问题有所认识,才能进一步讨论这种血缘亲属关系在秦汉帝国的政治体制中是否存在,以及以什么样的形式存在。先秦政治中有两大制度值得我们关注,即宗法制与同姓不婚制。宗法制建立了天子、诸侯与其同姓诸子之间的联系。王国维(2004:235)云:“故由尊之统言,则天子、诸侯绝宗,王子、公子无宗可也;由亲之统言,则天子、诸侯之子,身为别子而其后世为大宗者,无不奉天子、诸侯以为最大之大宗,特以尊卑既殊,不敢加以宗名,而其实则仍在也。固《大传》曰:‘君有合族之道’。”可见,天子、诸侯有合族之道,故而有分封同姓子弟之制。与之不同,同姓不婚制规定了诸国之间的交往法则,是对仅强调宗内关系的宗法制的一种补充。王国维(2004:241)亦云:“且异姓之国,非宗法之所能统者,以婚媾甥舅之谊通之。于是天下之国,大都王之兄弟、甥舅,而诸国之间亦皆有兄弟、甥舅之亲,周人一统之策实存于是。”换言之,宗法制只规定了同姓之间基于血缘亲属纽带的联系,同姓不婚制则通过婚姻方式将异姓别国纳入本族的亲属网中1,从而在政治上形成了以血缘亲属纽带相连的一统局面。可见,先秦“血缘政治”中的“血缘”因素既包括本宗之亲,亦包括姻亲。《尔雅释亲》对“亲”的解释2,《白虎通疏证》对“九族”的解释3都不仅包括本宗之亲,亦包括妻党与母党。同样,在中国传统社会的丧服体制中,不仅包括本宗之内的五服,还包括妻党与母党之服4。因而,从这两个方面入手对秦汉帝国政治体制中的血缘亲属因素进行考察是比较合适的。

1.在现代科学中,“血缘”关系指具有部分相同遗传基因的生物之间的关系,不论是父亲一方的“叔、伯、姑、祖父母”,还是母亲一方的“舅、姨、外祖父母”,都是血缘关系。“血缘亲属”概念更具体地指因血缘联系而形成的亲属关系。两词内涵基本一致,本文主要使用“血缘亲属”一词。

1.先秦时期,周王室与异姓诸侯国,以及异姓诸侯国相互之间的联姻十分常见。东周曾与纪、齐、陈、宋等诸侯国联姻,诸侯国以鲁为例,亦曾与齐、纪、杞、鄫、莒、邾等国联姻。《左传》文公二年云:“襄仲如齐纳币,礼也。凡君即位,好舅甥,修婚姻,娶元妃以奉粢盛,孝也。”此为鲁文公即位第二年,遣卿入齐纳币,以“好舅甥”(齐鲁历来为舅甥之国,鲁文公之前,齐僖公之女文姜嫁与鲁桓公;齐襄公之女哀姜及叔姜嫁与鲁庄公;齐桓公之女声姜嫁与鲁僖公),故娶齐昭公之女出姜为妻(元妃,即嫡夫人)。杜预集解曰:曰:奉粢盛,供祭祀。故只有别国宗室女才能成为本国元妃,供祭祀,这是先秦严格的封建宗法等级制所决定的。由此才能形成一种基于姻亲纽带关系的政治联合。

其他史书也有这种姻亲关系的记载。《左传》昭公九年云:“王有姻丧”,杜预集解谓此“外亲之丧”,但不知丧者为谁。同书襄公二十三年有一则更为详尽的记载:“二十三年春,杞孝公卒,晋悼夫人丧之。平公不彻乐,非礼也。”杜预集解曰“悼夫人,晋平公母,杞孝公姊妹。”同传又云:“公有姻丧”,杜预集解曰“夫人有杞丧”。将两处传文结合起来理解,即晋平公(公)的姻丧,乃其母亲的兄弟(杞国国君杞孝公,即其舅)卒。而此时平公仍作乐享受(即不彻乐),被讥为违背礼数。从这一事件中,我们可以发现对于周王室与诸侯国来说,“姻丧”这一丧礼制度规制了其相互之间基于姻亲关系的礼制秩序。

2.《尔雅注疏》,北京大学出版社1999年版,第116页。

3.《白虎通疏证》,中华书局2007年版,第397-400页。

4.《仪礼注疏》,北京大学出版社1999年版,第630页。

三、家族伦理与国家秩序政治与血缘亲属间有着复杂的关联性,其所涉及的“家—国”问题更是中国传统政治的核心。日本学者尾形勇(2010)就这一问题曾有比较深入的讨论,他批判了将“家—国”关系简单地比拟为同构关系的“家族国家论”5,提出了一种新的“家”与帝室(国家)6之间的秩序:个人起身于自己的私家,从一个自律的“家”的世界进入到以公权为核心的君臣世界。其中特别值得注意的是,尾形氏不仅认为一般官员进入了这个有别于私领域的绝对公的领域,而且“自皇后、皇太子、诸侯王以下到列侯”都通过从“‘官爵+家’这一制度上的家”(如《汉书百官公卿表上》“掌皇后、太子家”,长沙马王堆一号汉墓“轪侯家”,等等)(尾形勇,2010:197)中起身,成为绝对公领域中的臣。由此,“家人之礼”与“君臣之礼”间的矛盾“在皇帝与其近亲之间最为明显地暴露出危险性”,但是对此矛盾的克服是以“在‘公的领域’,‘家人之礼’是不起作用的”而结束的(尾形勇,2010:156、164)。

5. 尾形勇(2010:1-33)认为,这种“家族国家观”简单地将古代社会中的国家比附为家族,忽视了国家的“公”的属性。

6. 尾形勇(2010:194-204)认为,皇帝有两个家,一是包括“君”、“臣”在内的汉家,其“广泛地包括了帝国内的‘公家’以及其他的诸‘私家’”,即“天下一家”之家;一是皇帝“作为‘君’出身的‘私家’”——帝室,并且这是“唯一掌握着‘公’权的一家,占有与其他诸‘家’隔绝的地位”。他同时指出,古代“国家”一词,并非现代意义上的“‘公’的统治机构的总体”,它在古文献中可以指帝室、皇帝个人,就其本义主要指帝室。可见国家一词亦可称之国“家”,和帝室一样是拥有公权的“家”。

尾形氏试图揭开“家族国家观”的面纱,一探传统社会中皇帝统治的“公”的特性,无疑是对以往只强调古代社会的血缘性、简单性、低级性的观点的颠覆,并且提出了一种超越简单的“家国同构”观的解释方式。但是,正如尾形氏自己亦意识到的,传统社会绝不是一个简单低级的社会,而是一个极其复杂的系统。在这个系统中,“公”秩序没有脱离“私”秩序,二者互相联系,相互作用。尾形氏虽然注意到皇帝与近亲之间既是家人又是君臣的双重关系,但只是抽象、简要地考察了在不同场合中这两种关系孰重孰轻,并做出了公私之间绝然分别乃至对立的结论。我们不禁好奇,如果诚如尾形氏所言,“家人之礼”在面对公领域时是不起作用的,或者说是不那么重要的,那么,“家人之礼”在整个帝室伦理秩序与政治秩序中长期存在的原因又是什么呢?简单地比较“私”与“公”在某些情境下孰重孰轻,似乎不能呈现“私”与“公”在历史中丰富的层次,以及二者间微妙的边界所在。并且,尾形氏所处理的家与“国家”的秩序问题,实际上是一种相互间的位置关系,而非原理上的“同构”关系。换言之,尾形氏试图通过公私之别把私家世界与君臣世界隔离开来的做法并没有解决传统家族国家论所关心的“国家和家在结构原理上有什么相似之处”。尾形氏自己也曾犀利地提到过这一问题:国家为什么非要以一个“家”的方式命名?对这些问题的回答,恐怕非尾形氏的研究框架所能及,这也是本文希望能从“外戚”角度尝试回答的根本性问题。

从血缘政治、家国关系这些更为宏大的视角出发,我们会发现,“西汉外戚的势力”这一在传统历史学看来并非重要的问题有了新的价值与意义:对这一问题的研究,不仅关系到秦汉之变后西汉帝国政治中血缘亲属因素的存在及其形式,而且关系到西汉帝国的君臣秩序、帝室的亲族关系,以及由这两点引申出的帝室的家族伦理秩序与以帝室为中心的国家政治秩序之间的关系。

四、外戚研究的几种范式 (一) 皇权专制说以往的外戚研究大多从专制皇权的角度展开,如张君劢(1986:34)、邢义田(1987:62-64)认为,外戚是皇帝的亲戚,故皇帝对外戚的任用是个人至上权力的表现,是皇帝任人唯亲、依靠个人好恶而决断的最好说明,这就进一步证明了皇帝专制、“家天下”具有的“绝对权力、独断任性”的特点。这种以古代专制说为基础对外戚专权的解读,没有详细地考察外戚与政治体制之间的具体关系,以及外戚进入政治核心的制度性原因,而只是秉承着对民主、法治的追求,将政治体制中所有与血缘亲属因素有关的内容都视为是对某种现代人所能理解的“公共权力”的破坏,是皇权滥用的产物。近些年来,随着国内外交流的日益频繁,“古代专制说”开始受到国内一些学者的反思与批判(侯旭东,2008:9-25)。

(二) 母系社会遗痕说中国史学界,特别是古代史研究领域,受马克思主义唯物史观的影响比较大。恩格斯根据摩尔根、巴霍芬的研究而提出的“母系社会”以及“母权制氏族”观点(恩格斯,1972:52)是中国上古史研究中被频频使用的范式(李玄伯,1964;闻一多,1937)。牟润孙(2009:246-277)在研究汉代外戚宗室问题时亦从“母系之遗痕”的角度解释了“外戚称宗室、不称异姓、子女之称母姓、长公主有特权、尊重母舅”等一系列现象。“母系社会”说确实能够给予上古史一个整体的脉络,但是,一旦人们讨论历史上是否真有一母系社会,母系是否等于母权,以及母系到父系的进化是否具有普遍性等问题时,这一学说的争议性就呈现出来了。比如,比尔基比尔基埃等人(1998:66)根据近些年的考古发现以及学界对唯物进化史观的反思提出,“‘母权制’是人称之为女人掌权的社会,从前的撰书者以为以母系论血统的群落组织便是母权制社会的体现,他们的托辞是血统是按照女人来算的。但真正的这种社会,除了在对社会神话的记忆中和在研究家庭权力问题的最早的人种学家和历史学家的想象中存在过以外,从未存在过。”

但是,从秦汉史料中可以得出的一个初步认识是,外戚问题确实与太后、皇后在秦汉政治体制中的位置与权力有关。这就需要我们摆脱母系社会的研究范式,对这一问题给予合理的解释。1

1.可参见下倉渉(2001:8)“漢代の母と子”一文,其没有从母系/母权的角度进行解释,而是认为外戚政权的出现不仅是由于汉武帝之后内朝的形成,更是根植于“太后”这一地位而形成的一种可能的势力集团。

(三) 氏族血缘亲属因素的残余对本文所提的西汉政治中的“血缘亲属”因素,有学者(管东贵,2010)认为是先秦氏族制的残余,即血缘亲属关系对西汉政治的影响远远不及其在先秦时代的影响大,前者只是先秦宗法氏族制式微所造成的血缘亲属残余,从历史进化角度看,这种残余并不具有重要的研究价值。

但是,通过具体的资料分析我们会发现,“残余论”不能解释西汉年间外戚的逐渐发展壮大及其逐步增强的政治影响。西汉作为一个不同于先秦社会结构的帝国,外戚这种血缘亲属因素是如何被整合进其政治体制之中的才是一个需要切实研究的论题。并且,只有从这个问题入手,才能够更细致深入地了解西汉政治与社会。当然,西汉政治中血缘亲属的存在与发展,必然与西周宗法政治有某种精神与理念上的延续,但是,这不能证明“残余论”的合法性。“残余论”看似是“历史进化论”,实际上却是“历史停滞论”,因为它完全忽视了西汉政治的独特性及其所处的社会结构与环境。

五、西汉之外戚受爵“皇帝”是秦汉间的一大创建,而“外戚”是“皇帝的外亲”2。这就决定了“外戚”的出现,必然与皇帝制度的产生和发展有着密切的联系,是伴随秦汉社会结构转变,特别是宗法封建制向皇帝制度转变而出现的重要事实。西周诸侯国之间互为外亲的势力均衡局面,被这种对皇帝、帝室极具依附性的“外戚”所取代。

2.外戚有狭义与广义之分,狭义的外戚仅指太后之父兄辈与皇后之父辈,即当朝皇帝之母族与妻族中相对于皇帝而言居于长辈之地位者;广义的外戚指皇帝母族与妻族成员。

(一) 以功受爵与外戚的“以亲受爵”虽然西汉的皇帝制度打破了封建贵族等级制,但是,新出现的二十等爵制仍规定着社会的基本秩序与等级。与西周封建等级制的贵族世袭和严格的等级划分不同,二十等爵制的各个等级都可以通过“功劳”受爵1。以二十等爵制的最高等级彻侯(亦称通侯、列侯2)为例,如果这个彻侯之爵不是因功劳而获得,即若是“无功而侯”,那必将遭到贤臣良将的谴责,这也是汉高祖白马之盟3所定下的盟约。比如,《汉书周亚夫传》记载,景帝依窦太后之意,欲封皇后兄王信侯,丞相周亚夫曰,“高帝约‘非刘氏不得王,非有功不得侯。不如约,天下共击之’。今信虽皇后兄,无功,侯之,非约也。”《汉书元后传》记载孝成帝时,夏天的某日黄雾弥漫,“天子以问谏大夫杨兴、博士驷胜等,对皆以为‘阴盛侵阳之气也。高祖之约也,非功臣不侯,今太后诸弟皆以无功为侯,非高祖之约,外戚未曾有也,故天为见异。’言事者多以为然。”周亚夫、杨兴、驷胜以及言事者都从“无功为侯,非高祖之约”的角度,批评外戚(皇后兄、太后诸弟)为侯。这在很大程度上反映了战国秦汉以来依“功劳”受爵所具有的“非私性”,即排除血缘亲属因素对爵制的影响。

1. 《汉书百官公卿表》在列举二十级爵称后总结道,“皆秦制,以赏功劳”。秦代曾一度出现军爵社会,通过军功受爵构建一个新的社会,因而,在军功受爵这一点上,二十等爵制是对秦代爵制的继承(杜正胜,1990:317-358)。当然,二十等爵制中也有民爵部分,在逢帝室庆事时,即普遍赐予(西西嶋定生,2004:270-333)。但这是汉代的爵制发展,并不影响最初的以功受爵的性质。

2. 《汉书百官公卿表》曰:“彻侯金印紫绶,避武帝讳,曰通侯,或曰列侯”。

3. 《汉书外戚恩泽侯表》引誓言曰:“非刘氏不王,若有亡功非上所置而侯者,天下共诛之。”《汉书王陵传》陵曰,“高皇帝刑白马而盟曰:‘非刘氏而王者,天下共击之。’今王吕氏,非约也。”可见,高祖与汉初功臣的白马之盟,一方面是允诺自己要以功劳置侯,另一方面则是要功臣答应只有刘氏才能称王。

但是,让人颇为费解的是,我们在另一些史料中发现,一些外戚受爵是被承认和允许的。《后汉书皇后传》记载,“建初元年,帝欲封爵诸舅,太后不听。明年夏,大旱,言事者以为不封外戚之故,有司因此上奏,宜依旧典。”言事者断言大旱乃“不封外戚之故(建初元年,帝欲封爵诸舅,太后不听)”,并认为宜依旧典。可见,后汉时,封爵诸舅是王朝典制的一部分,有其合法性基础。与此类似,《汉书郑崇传》记载,“上欲封祖母傅太后从弟商,崇谏曰‘孝成皇帝封亲舅五侯,天为赤黄昼昏,日中有黑气1。今祖母从昆弟二人已侯。孔乡侯,皇后父。高武侯以三公封,尚有因缘。今无故欲复封商,坏乱制度,逆天人心,非傅氏之福也。’”郑崇认为“无故”封傅太后从弟傅商,是“坏乱制度”,但又认为,与之相比,封傅太后从昆弟(傅晏和傅喜)“尚有因缘”,即前者为皇后父,后者为三公。《汉书傅喜传》云“而拜喜为大司马,封高武侯”,《汉书外戚恩泽侯表》亦云“(傅喜)以帝祖母皇太太后从父弟大司马侯,二千三十户”,可见虽然傅喜是皇太太后从父弟,但决定其受爵为列侯的一部分原因还是其所任的大司马一职。2与这一很大程度上属于因公受爵的例子相比,皇后父(傅晏)为什么能够仅凭其作为皇后父亲的私人身份而受爵封侯呢?为什么在郑崇看来,后者和前者一样,都是有“因缘”,即具有合法性基础呢?与这一后父问题类似,《汉书周亚夫传》记载:“窦太后曰:‘皇后兄王信可侯也。’上让曰:‘始南皮及章武先帝不侯,及臣即位,乃侯之,信未得封也。’”景帝论述王信不能封侯的原因,举的是南皮侯、章武侯都非文帝时所封的“故事”。南皮侯即窦彭祖,太后弟窦长君之子。章武侯,太后弟窦广国。据《汉书外戚恩泽侯表》记载,二人均为景帝时封,其中广国“以皇太后弟侯”,彭祖“以皇太后兄子侯”。可见,景帝认为只有皇后为皇太后时,即位皇帝才能封皇太后兄(即皇帝之舅),就如同自己即位封广国、彭祖(彭祖之父乃窦长君,其时已死,故只好将这一爵位授予其子3)。那么为什么不能封皇后之兄,只能封皇太后之兄呢?即为什么封帝舅是正当的呢?

1.本文试图说明帝舅受爵有其合法性基础,但郑崇此处说成帝封爵五舅受到天责,似乎是对本文论点的否定,其实不然。成帝封爵五舅而被世人看做违反古制,并不是因为其“封舅”,而是因为其过多地封舅。在其封此五舅之前,成帝已尊两舅,一是嗣侯之舅王凤,尊其为大司马大将军领尚书事,益封五千户;一是傅太后同母弟,舅王崇,封其为安成侯,食邑万户。王家权倾朝野,故言事者多以为不可。

2. 《汉书外戚恩泽侯表》序曰:“公孙弘自海濒而登宰相,于是宠以列侯之爵******自是之后,宰相毕侯矣。”三公受爵,可见是典章制度的一部分。

3.这也是窦太后指责这一制度的地方,《汉书周亚夫传》载其言“人生各以时行耳。窦长君在时,竟不得封侯,死后,乃其子彭祖顾得侯。吾甚恨之。”

《汉书外戚恩泽侯表》的卷首有一段话:“汉兴、外戚与定天下,侯者二人。故誓曰:‘非刘氏不王,若有亡功非上所置而侯者,天下共诛之。’是以高后欲王诸吕,王陵廷争;孝景将侯王氏,脩侯犯色。卒用废黜。是后薄昭、窦婴、上官、卫、霍之侯,以功受爵。其余后父据春秋褒纪之义,帝舅缘大雅申伯之意,寖广博矣。是以别而叙之1。”班固的这个序,在肯定汉初高祖白马之盟对外戚无功封侯的限制后,说明了外戚受爵封侯的两条途径:一是如薄昭、窦婴、上官桀、卫青、霍去病等人以功受爵;一是“后父据春秋褒纪之义,帝舅缘大雅申伯之意”。但是,这段话只说明后父、帝舅之受爵有其制度性基础,即有“故事”可依,而没有详细说明这些故事本身的原理。应劭注曰:“《春秋》,天子将纳后于纪,纪本子爵也,故先褒为侯,言王者不取于小国”,“申伯,周宣王元舅也,为邑于谢2。后世欲光宠外亲者,缘申伯之恩,援此义以为谕也。”沈钦韩(2006:90)云:“桓二年公羊传注,纪侯称侯者,天子将娶于纪,与之奉宗庙,重莫大焉,故封之百里,明当尊而不臣”。按照两人的解读,我们很容易将西汉赐爵后父的情况与“春秋褒纪之义”做类比,认为这是在娶皇后之前将皇后之家的爵位提高,从而以申“王者不取于小国”之意。但事实上西汉封后父的时间并无定制,大多数后父都是立皇后之后才被封侯,甚至有事隔一年后再被封者,因此,这一解释没有足够的说服力。3因而,要想对帝舅、后父受爵的合法性基础有更深入的了解,恐怕还得回到西汉的史料之中,考察当时的叙述,以图新的发现。在下文中,我们试图通过分析封爵傅商事件中哀帝的一纸诏书来更深入地了解这一情况。

1. “是以别而叙之”一句,《汉书补注》引何焯注“皆不应功臣□□□□□,前两表之后,□□叙之”,可见,“别”在后父、帝舅大多都不像功臣一样以功受爵,故在两功臣表后另作一表叙之。

2.详见《诗经大雅崧高》篇“于邑于谢”一句。该篇将申伯塑造成一个文武兼备,甚受周宣王重用的元舅形象。

3. 《汉书昭帝纪》记载“四年春三月甲寅,立皇后上官氏”,这之后“(五年)六月,封皇后父骠骑将军上官安为桑乐侯”。就是一年后才封,像这样在封皇后之后再封后父的还有王奉光。《汉书师丹传》中师丹婉转地指出哀帝在成帝死后的行为有失孝道,其中一条是“皇后尊号未定,豫封父为孔乡侯。”可见,在皇后之尊号定后,再赐爵后父就更加合乎规范。

但是,在立皇后之前封父后的情况亦有出现。比如,《汉书外戚恩泽侯表》记载傅晏于“四月壬寅封”,而《汉书哀帝纪》记载“五月丙戌,立皇后傅氏”。《汉书元后传》记载元帝继位后“以母王妃为婕妤,封父禁为阳平侯。后三日,婕妤立为皇后。”并且,《汉书外戚传下》记载先封赵临一事,更明确说明了在立后前先封父后的原因:“皇太后嫌其所出微甚,难之。太后姊子淳于长为侍中,数往来传语,得太后指,上立封赵倢伃父临为成阳侯。后月余,乃立倢伃为皇后。”

据《汉书郑崇传》记载,封爵傅商事件中,傅太后因郑崇之谏而大怒,曰:“何有为天子乃反为一臣所颛制邪。”上遂下诏封商为侯,并陈述理由:“朕幼而孤,皇太太后躬自养育,免于襁褓,教道以礼,至于成人,惠泽茂焉。‘欲报之德,皞天罔极。’前追号皇太太后父为崇祖侯,惟念德报未殊,朕甚恧焉。侍中光禄大夫商,皇太太后父同产子,小自保大,恩义最亲。其封商为汝昌侯,为崇祖侯后,更号崇祖侯为汝昌哀侯。”皇帝在这份诏书的开篇就用大量的篇幅渲染皇太太后(即傅太后)对自己的养育之恩,并得出一个结论,即只追封皇太太后的父亲为崇祖侯不能完全表达自己对太后之德的回报,故十分惭愧;接着,笔锋一转,指出傅商是皇太太后父亲的同产兄弟的儿子(即皇太太后从父弟),从小由皇太太后养之,故与皇太太后间恩义最亲,封其为汝昌侯,并让其嗣崇祖侯(皇太太后父)后,从而来弥补难以报答皇太太后恩德之缺陷。可见,傅商的受爵完全基于其与皇太太后“恩义最亲”的身份,我们姑且将其命为“以亲受爵”。在中国古代伦理观中,父母的养育之恩“皞天罔极”,广大深厚,是难以报答的,所以对太后之恩德的报答,仅及于她本人还远不足以表达皇帝之厚情,应及于其父母(以“追封”的形式)、兄弟与宗室。与之类似,我们如果根据“以亲受爵”原则大胆假设,那么在后父受爵中,为凸显皇后“同体于皇帝”而具有的“尊”,该“尊”就不仅要及于其个人,也要及于其家人,特别是作为其家之至尊的“父”,否则便于情礼有缺1。当然,值得注意的是,虽然后父、帝舅无疑是这种“以亲受爵”的最主要人选,但绝不意味着这种“以亲受爵”原则是他们的个人特权。特别是对于太后而言,这种原则普遍地存在于太后家族之男性(在封爵傅商事件中,傅商是从父弟),因为对太后之亲恩的报答难以不“推”而广之覆盖其整个家族。但是,正如西汉很多儒者所极力反对的,这种有可能无限“推”的施恩行为容易造成“宠信外戚,远离贤者”的危险。2这也是整个外戚问题在西汉政治中的真正张力所在。

1.在中国古代极强的“家族”观念影响下,女子出嫁之前所属的家族必然在该女子位于尊位后,有理由分享这一尊位所带来的显贵,虽然从宗法的角度说此时该女子已经是另一宗之成员。女子之出嫁并不意味着割裂与父家之关联,而是往往与后者保持着情感、恩义上的联系。

2. 《汉书李寻传》记载,李寻谏曰:“本在积任母后之家,非一口之渐,往者不可及,来者犹可追也……宜少抑外亲,选练左右,举有德行道术通明之士充备天官,然后可以辅圣德,保帝位,承大宗。”《汉书鲍宣传》记载,鲍宣谏曰:“窃见孝成皇帝时,外亲持权,人人牵引所私以充塞朝廷,妨贤人路,浊乱天下,奢泰亡度,穷困百姓……敦外亲小童及幸臣董贤等在公门省户下,陛下欲与此共承天地,安海内,甚难。”类似的言论很多,不一一列举。

行文至此,我们已经大致了解了外戚“以亲受爵”现象的主要意涵,但是,要证成这个论题,单从几条史料出发尚不足够,我们还需要追问:如果这一现象果真在西汉历史上广泛存在,那么它的整体情况是怎样的呢?有多少外戚“以亲受爵”?其具体的“亲”指的是太后还是皇后?因此,下文将根据新的资料从其他角度做更深入的研究。

(二) “以皇太后***,侯”与“以皇后***,侯”在《汉书》“高惠高后文功臣表”、“景武昭宣元成功臣表”、“外戚恩泽侯表”中,功臣、丞相、外戚的封侯都有特定的书写格式,略举两例:“高惠高后文功臣表”中“营陵侯刘泽”一条云:“汉三年为郎中击项羽,以将军击陈豨,得王黄,侯。帝从昆弟,万一千户。”“景武昭宣元成功臣表”中“博望侯张骞”一条云:“以校尉数从大将军击匈奴,知道水,及前使绝国大夏,侯。”这种“以***,侯”的书写格式,说明该人是以何事而被封侯。与上述两条史料所反映的“以功受爵”情况类似,功臣表中大多数受爵亦是“以功”。但是,与之不同,“外戚恩泽侯表”中的外戚受爵,则常见“以皇太后弟/同母弟/昆弟子,侯”、“以皇后父,侯”等书写方式,比如“章武景侯窦广国”一条云:“以皇太后弟,侯,万一千户。”在上文论述的基础上,能否通过整理“外戚恩泽侯表”、“高惠高后文功臣表”、“景武昭宣元成功臣表”中与外戚有关的受爵条目,来一窥“以亲受爵”的存在范围与情况呢?

《汉书外戚恩泽侯表》记载的不仅有外戚受爵的情况,也有“以丞相,侯”1、“以大司马关内侯,侯”2等其他一些以官职、旧恩受爵的情况。如果不计算因嗣后3而受爵的情况,则外戚恩泽侯表中提及的受爵者有104人,若根据钱大昕、杨树达的补注4,则约有106人。我们主要是对该表中有明确外戚身份的55人的受爵情况进行整理(也会涉及“高惠高后文功臣表”、“景武昭宣元成功臣表”中的受爵外戚),分为“以亲受爵”、“以功受爵”两大类。“以亲受爵”指其受爵的原因以“以皇太后弟/同母弟/昆弟子,侯”、“以皇后父,侯”等完全根据身份性质的形式书写,其中也包括在这种书写形式中兼写其官职1、“有旧恩”2。“以功受爵”是指其受爵的原因以“以***侯”的形式书写,***为具体的功劳或官职,即在“以”、“侯”两字中间没有其外戚身份的书写。需要说明的是,在外戚“以功受爵”的记录中,有时会在“以***侯”之后附带说明该人与皇太后/皇后的关系,比如长平烈侯卫青一条,“以将军击匈奴取朔方,侯,后破右贤王,益封,又封三子。皇后弟。”对在陈述封侯原因时没有涉及其外戚身份的情况,我们可以认为史家仍认为其受爵大部分是由于其功劳,故不将其列入“以亲受爵”范围。

1.如博山简烈侯孔光。

2.如高乐节侯史丹。

3.即子嗣父爵。这类情况在“表”中随处可见,如宜春敬侯王訢“以丞相侯”;其死后,元凤六年“康侯谭嗣”;王谭死后,“建始三年,孝侯咸嗣”。

4. 钱大昕(2004:107)云:“新都侯王莽成帝永始元年封,表于成帝随父八人之内已及之,此又见于哀帝下,误矣。德侯刘勳以元寿二年绍封,见王子侯表;营陵侯刘归生以刘泽玄孙之孙绍封,见荆燕吴传,而表不书,史之脱漏也。又考成都侯王邑以建平二年绍封,汝昌侯傅昌以元寿二年绍封,亦当在随父之例,而此表失数之。”

杨树达(1984:118)云:“宣帝封霍云为冠阳侯,见《霍光传》,漏。”《宣帝纪》亦有“报冠阳侯霍云谋为大逆”。

1.如记载桑乐侯上官安“始元五年六月辛丑以皇后父车骑将军,封”。

2.史高、史曾、史玄、许舜、许延寿封侯的原因中都有“有旧恩”这一点,如博望顷侯许舜“以皇太子外祖父同产弟长乐卫尉有旧恩,侯”。霍云在表中并无条目,但查其史实,是为了赏赐霍光,本文姑且将其作为报霍光之恩。

当然,需要反思的是,这种单纯依靠史书书写形式而判断受爵原因的做法是否有效。我们会发现,一些“以功受爵”的外戚之所以能以这种方式受爵,原因往往在于其受到皇帝的格外尊宠。比如《汉书李广利传》云:“而欲侯宠姬李氏……乃以李广利为将军,伐宛。”如果没有皇帝欲侯李氏而给广利这个建功机会,广利之封侯也是不可能的。又如,即使薄昭、窦婴、霍光、淳于长等都为有功之人,但皇帝对他们的亲信与任用都离不开他们对于皇帝所独有的外戚之“亲”的关系。可见,虽然我们讨论的是外戚之“以功受爵”,但其与“亲”的关系也是非常微妙的。那么,这是否意味着《汉书》在叙述中的这种细微差别是没有意义的呢?或者说,完全或大部分依靠外戚身份受爵,与虽有外戚之亲,但主要依靠功劳受爵之间的这种差异,对我们的研究有什么价值呢?严格区分“以亲受爵”与“以功受爵”的目的是借此了解主要依靠外戚这一“亲属身份”而获得爵位的现象在西汉是否存在,其影响范围有多大。《汉书》“以***侯”的表述形式所透露出来的上述信息,想必不是空穴来风,而是史家对各种受爵原因的个人体认甚或是对当时的普遍认知的表达。

根据对相关史书中的记载的统计,55位受爵外戚中,44人为“以亲受爵”,11人为“以功受爵”。此外,“景武昭宣元成功臣表”中的外戚海西侯李广利、平陵侯范明友均为“以功受爵”。具体情况如表 1。

| 表 1 西汉外戚受爵方式 |

1.吕后封吕台、吕产、吕种、吕禄为王,“外戚恩泽侯表”将其算作随父,但本文仍将其计为以亲受爵。

2.高、史曾、史玄、许舜、许延寿五人之封爵有“有旧恩”的明确说法,但为了统计的需要,本文还将冠阳侯霍云、阳都侯公孙彭祖包括在内,故共7人。

表 1中,吕后、宣帝、成帝、哀帝时期“以亲受爵”的人数较多,与下文将讨论的西汉外戚势力的发展趋势相呼应。那么,有哪些具体原因使这些“以亲受爵”者得以封侯呢?我们可以对文献中的“以***侯”形式做进一步分析。44位“以亲受爵”者中,除去吕台、吕产、吕种、吕禄因吕后被封为王,没有“以***侯”的书写形式,霍云、张彭祖两人“外戚恩泽侯表”未记载外,其他38人的记录条目均能做文本分析:25人是“以皇太后(或皇太太后)***”的原因受爵;7人是“以皇后***”的原因受爵;其他6人大多主要是由于对皇帝有旧恩,或为皇太子外祖父、悼皇考舅子等3。我们将关注点放在以皇太后、皇后为连接点的前两类外戚上,具体情况见表 2与表 3。

| 表 2 “以亲受爵”之“以皇太后***,侯” |

| 表 3 “以亲受爵”之“以皇后***,侯” |

3.平恩戴侯许广汉“以皇太子外祖父侯”;博望顷侯许舜、乐成敬侯许延寿“以皇太子外祖父同产弟有旧恩侯”;乐陵安侯史高、将陵哀侯史曾、平台康侯史玄均“以悼皇考舅子有功”,或“有旧恩侯”。

对比表 2与表 3可以发现,不仅从数量上说,皇后之亲受爵数为7,远远低于皇太后(与皇太太后)之亲25人的受爵数,而且,相较于皇后之亲集中在后父受爵,皇太后之亲则分布广泛:不仅有兄弟辈的兄、弟(即帝舅)、从弟,还有兄弟子辈,不仅有同父兄弟及其子,还有同母异父的兄弟及其子。这与太后在西汉政治及家庭伦理中的重要地位关联密切。虽然本文未能揭示这种现象的产生原因,但是,通过对西汉社会整个外戚受爵情况的统计分析,我们能够初步呈现西汉外戚受爵的主要途径与方式,从而能够对上文通过单纯史料论证所得出的结论给予更加坚实的论证:对于一个通过“以功受爵”原则而建立的汉帝国来说,外戚“以亲受爵”的现象确实是存在的,他们通过与皇太后、皇后的亲属关系而获得爵位。并且,从一个更大的视野来看,这一论证说明西汉政治从高祖时即遵从的“以功受爵”原则以及这一原则背后所蕴含的强调效率、机会均等等类似现代官僚制的特点,并不是西汉政治的全部,基于血缘亲属关系的“以亲受爵”现象仍然广泛地存在于外戚集团之中。

六、三公九卿中的外戚外戚势力在西汉政治中处于怎样的位置?占据多大的比重?在西汉政权的二百余年历史中呈现出怎样的消长状况?围绕这些问题,上文已经从爵制的角度展开了一些分析。但是,这些分析只是讨论了受爵外戚的情况,由于整个西汉帝国受爵人数较多,且受爵原因各不相同,故难以探讨这些受爵外戚在受爵总体中的比例。若想从整体上把握外戚在整个西汉政治中的比重,就需要一个相对稳定的总体性研究对象,以考察其中包括外戚在内的各种势力(比如儒生、法吏、军吏等等)的相对比例。本节选择官职作为切入点来回应这一问题。

(一) 三公九卿中的外戚西汉政治包括多层系统,有围绕皇帝的三公九卿及中央官员,有各王国的官吏,还有郡太守等地方官员。如上文所说,外戚既是皇帝之亲族,又被委以政治权力,但这并不意味着他们会被委派到西汉政治的各个系统之中,通常的情况是,他们被留在京师为官,或在宫内当差。因此,衡量外戚所拥有的权力,最好的标准莫过于他们是否成为三公九卿。下文试图通过对《汉书》(特别是《汉书百官公卿表》)中涉及到的三公九卿名单的统计分析来展现西汉外戚在中央政治中的比重及消长情况。

李开元(2000:13)曾提出一种“统计例证法”,即在统计图表的基础上再加以例证,这样能够“带来有力的直观性和时间空间的连续性”。在对汉初军功受益阶层的研究中,李开元(2000:61-64)充分使用了这种统计方法,将汉初约119年的历史分为7个时期1,并将三公九卿的出身按照军层、军吏、法吏、儒吏、士吏、宗亲六种类型进行划分,其所列举的“宗亲”人员包含我们所关注的外戚。在李开元这一研究的基础上,本文试图将视野扩展到整个西汉时期:一方面,保持他对汉初六个时期的划分不变,并按他的时期划分原则,将昭帝至哀帝的西汉后期分为7个时期;另一方面,为研究的方便,只将三公九卿分为两类,即外戚与非外戚身份。

1.在整个统计过程中,存在一个困境:一方面“欲建立一动态的图式,需要确定大致均等的时间段以为变动的时间标准”,另一方面又不得不“考虑到皇帝制下帝位之变动往往引起政治上之变动”。有鉴于此,李氏选择“以皇帝在位时段为纵轴”,但稍微考虑时间之均衡性的划分法,将其所关注的汉初分为6个时期(李开元,2000:63)。

这样,本文就将汉元年(前206年)刘邦为汉王到汉哀帝元寿二年(前1年)期间两百多年的历史分为14个时期,详见表 4。

| 表 4 西汉历史时期划分表 |

1.其中的外戚人数,惠吕时1人为吕产;景帝时3人为窦婴、窦彭祖、田胜;武帝前期5人为卫青、窦婴、田蚡、窦甫、公孙贺;武帝中期4人为卫青、霍去病、王充(盖侯王信之子,百官表将其误为王信,依李开元改之)、公孙贺;武帝后期3人为公孙贺、公孙敬声、上官桀。

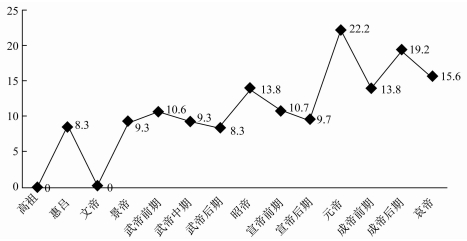

西汉各时期三公九卿中的外戚比例,详见图 1。

|

图 1 西汉三公九卿中的外戚比例 |

根据图 1和表 4,在486位三公九卿中,外戚56位,约占三公九卿总数的11.5%。动态地看,两百年间,外戚在三公九卿中所占比例呈波动式上升趋势。虽然文帝、武帝中后期、宣帝前后期、成帝前期、哀帝时期的比例略有下降,但是,总趋势仍从高祖时期的0%上升到西汉后期的约15%以上,至元帝时期达到西汉的历史最高峰22.2%,即36名三公九卿中有8名为外戚。如果仅从外戚为三公九卿的数量角度看,成帝后期则最多,为10人,哀帝时期为7人。从爵位上看,这56位外戚中只有6位没有列侯的爵位:武帝前期的窦甫,武帝后期的公孙敬声(其父为爵,敬声未及嗣爵即死),元帝时期的王弘,成帝后期的丁望,以及终身为关内侯的冯奉世、冯野王。具有列侯身份的50位外戚大多是始受封者,也有嗣侯者。由此可见,列侯爵位与官职之间具有相当高的关联性。

上文论证了列侯主要以“以亲受爵”的方式封侯,并且这一现象在宣帝之后愈演愈烈。与这一现象相印证,宣帝之后三公九卿中外戚的比例也有明显的增加。可见,宣帝之后外戚势力的发展确实是西汉政治中特别明显的现象。三公九卿是中央最高官职,是整个政权政治运作的核心,是对抗私权力的公共性职位。但是,面对外戚势力在这一位置上如此长期存在且日益坐大的态势,完全按照现代政治模式来解读西汉政治是不可行的。换言之,在西汉,皇帝与其臣子的关系并不完全是“君—臣”权力关系,还有着浓重的基于亲属纽带而形成的“恩义”关系,后者亦构成其政治运作的重要支撑力量。

(二) “大司马***将军”如果对百官公卿表做更细致的分析,我们会发现,西汉中后期“大司马***将军”一类官职频繁出现,并大多由外戚担任。1传统的官制研究,或者将重点放在“大司马”上,探讨其作为内朝官之权势(杨鸿年,2005:142-144),或者将重点放在“将军”上,探讨其拥有的权力。比如,安作璋将大司马大将军霍光之权与丞相之权进行比较,结论是霍光的大司马大将军之权比丞相还要高。当然,安作璋的用意在于讨论霍光作为大将军的身份,认为“事实上大司马即为大将军,不复有重叠加官之号”(安作璋、熊铁基,1984:238-239)。根据现有资料,我们难以判断“大司马***将军”身份的显贵到底是源于“将军”的身份还是“大司马”之中朝官的身份,但是作为西汉中晚期一种特有的现象,“大司马***将军”类官职的频繁出现是不容忽视的,尤其应该关注其与外戚势力发展之间的密切关系。

1. 劳干(2005:44)指出,“大司马汉代是不轻易给人的,除去霍禹嗣霍光为大司马,后来因为谋反被诛以外,只有宣帝特以张安世,哀帝特以董贤为大司马;其余作大司马的,大都属于外戚了。”虽然劳干讨论的是“大司马”,但是“大司马”往往与“***将军”同时出现。

《汉书百官公卿表》云:“元狩四年初置大司马,以冠将军之号。宣帝地节三年置大司马,不冠将军,亦无印绶官属。成帝绥和元年初赐大司马金印紫绶,置官属,禄比丞相,去将军。哀帝建平二年复去大司马印绶、官属,冠将军如故。元寿二年复赐大司马印绶,置官属,去将军,位在司徒上。有长史,秩千石。”该段文字记述了大司马一职在西汉中后期的大致发展,与之相应的是“大司马***将军”这一类职位的演变脉络:

1.武帝元狩四年“以(大司马)冠将军之号”1分别赐卫青、霍去病“大司马大将军”、“大司马骠骑将军”称号。但是,根据史书所记载的卫、霍两人当时的权力,可知这只是虚号,即祝总斌(1998:22)所谓的“势难具体管事,而成了尊宠之位”。

1.应劭注曰:“司马,主武也,诸武官亦以为号。”师古注曰:“冠者,加于其上共为一官也。”

2.宣帝地节三年单独设“大司马”一职,但无印绶官属。实际上,这一举动很大程度上是为了削弱霍禹之权。2值得注意的是,随后宣帝又将“大司马”冠将军之号。在其统治时期,张安世、韩增、许延寿、史高相继被封为“大司马车骑将军”。成帝在位期间,这一制度得以沿用,直到绥和元年。

2. 《汉书霍光传》云:“以禹为大司马,冠小冠,亡印绶,罢其右将军屯兵官属,特使禹官名与光俱大司马者。”

3.成帝绥和元年,大司马不再冠将军号,给予大司马印绶官属,俸禄和丞相相近。“大司马***将军”类官职不复存在。这被称为绥和改制。

4.哀帝建平二年推翻绥和改制内容,恢复之前的“冠号”之制。

5.哀帝元寿二年恢复绥和改制内容。

由于绥和元年、元寿二年的两次改制,我们在对西汉中后期“大司马***将军”职位名单表进行统计时,绥和元年至建平二年,元寿二年之后都没有类似官职出现,而代之为“大司马”之职。若不考虑因改制而出现的“大司马”一职是否具有类似“大司马***将军”的权力,仅从称号形式上看,西汉宣帝之后拥有“大司马***将军”职位者共18人,除张安世、韩增、韦赏、董贤四人以外,其他14人均为外戚,名单如表 5。

| 表 5 “大司马***将军”职位名单所列 |

接下来的问题是,“大司马***将军”这类官职到底有多大的权力?首先需要说明的是,在此类官职刚出现时,如卫青、霍去病的“大司马***将军”之位,只是尊宠,但武帝晚期封霍光为大司马大将军,命其辅政1,则开创了西汉政治中“大司马***将军”辅政的先河。2此后,这一职位不仅有着“将军”的领兵守卫权,更成为“领尚书事”的内朝官员3。有关内外朝、宫省内外官员职权的讨论已经非常丰富,本文不再赘述,仅就史料中已有的证据进行整理,以揭示任“大司马***将军”之职与“领尚书事”之间密切的联系,而后者往往是进入宫省,参与内朝政治的关键。

1. 《汉书昭帝纪》云:“以侍中奉车都尉霍光为大司马大将军,受遗诏辅少主。”

2. 《汉书萧望之传》云:“及宣帝寝疾,选大臣可属者,引外属侍中乐陵侯史高、太子太傅望之、少傅周堪至禁中,拜高为大司马车骑将军,望之为前将军光禄勋,堪为光禄大夫,皆受遗诏辅政,领尚书事。”

3.关于这一发展过程,劳干(2005:40、44)亦有十分确切的描述:“甚至卫青和霍去病并为将军,加大司马,亲信无人可以比拟,但他们也都从来不过问国家的大计。到霍光才用大司马大将军的名义当政,权力在宰相以上;从此将军属于中朝了。”

在《汉书》中,直接说明任“大司马***将军”兼“领尚书事”者共6人,详见表 6。

| 表 6 “大司马***将军”兼“领尚书事” |

由此可见,宣帝之后,担任“大司马***将军”一职时兼“领尚书事”的现象是非常普遍的。这一职位在内外朝所拥有的大权,正是西汉中后期外戚权力进一步增强的制度性保障。那为什么会出现这一现象呢?如果如前文所说,“以亲受爵”是将对太后、皇后之恩、尊推及其家人,那么这一解释是否也适用于此处对三公九卿中外戚势力的分析呢?显然,外戚担任三公九卿的现象不仅只是单纯的“推”恩、尊之后产生的效果,其能成为西汉实际政治运作中的秉权者,特别是大司马***将军之权柄,更与当时的历史情势,以及国家秩序的家族伦理色彩有着重要的联系。

总结、西汉政治的家族伦理基础通过上文的分析,我们对外戚进入西汉政治获得爵位与官职的总体现象与发展趋势,有了比较清楚的认识。现在我们回到文章最初提出的问题:外戚进入西汉政治的合法性基础是什么?

首先,皇帝重用外戚,以及普遍赐爵,无疑有着某种政治形势上的考虑,即与西汉分封同姓诸侯国所造成的中央势弱的“形势”密切关联。对这些问题的研究,还需要结合具体的历史情势(比如历代帝王执政期的内外朝势力,皇帝的统治策略,外戚家族的发展情况,等等)做进一步考察,涉及到官僚制、贵族爵制、内外朝宫省制等制度本身所具有的张力与整合性。

其次,也是本文所重点讨论的,是这种合法性的经学基础,也就是其所具有的家族伦理基础。回到一个简单的问题,为什么普遍赐爵是以皇太后、皇后为中介的赐爵?即为什么是对姻亲家族的赐爵与重用?这与当时的亲属伦理有怎样的相关性?

对于这一问题的回答,可以上溯到对经学中姻亲地位的考量。即为什么“亲亲”不仅涉及本宗之亲,还涉及“外家之亲”。本文尚无力对其进行回答,在此只从“亲亲”与“义”的角度简要分析其伦理基础。

秦汉时期,由于氏族制的崩溃,小规模家庭、三族制家庭大量出现1,不同群体之间的紧密联系渐趋松散,但这并不意味着各家族是完全孤立的。实际上,个体家族很难脱离其他家族而独立存在,基于血缘亲属的纽带关系仍是每个家庭得以存在的必要保障。虽然尾形氏不愿意以此类推帝室也是一个普通的“私家”,但是就如他自己承认的,帝室与亲族之间“家人之礼”的存在,足以说明帝室不仅仅只是他所谓的“掌握着‘公’权的一家”,还是一个具有普通“私家”性质的“家”。作为一个位于尊位的孤立帝室,虽然能够通过文吏、儒生、军队等执行统治,但是其与同宗家族、姻亲家族的联系,仍是一个具有天之“公权”的“家”存在、发展的重要保障。换个角度看,帝室作为天子之私家,承天之德而表率天下,其在自身的五服亲属中遵行家之伦理道德,也是当时儒家伦理观对于君王“道德楷模”形象的要求,是推行教化、治民化俗的重要内容。

1.牧野巽提出汉代家庭平均为五口一说,指出当时家庭规模相对较小。此后,守屋美都雄、宇都宫清吉提出三族制家族,并展开了激烈的论争,但总得说来,学者都承认西汉的家族规模比西周大宗族小(守屋美都雄,2010:229-271)。

家族之间的这种相互支持,作为一种伦理道德,主要表现在“亲亲”与“义”两个方面。上文中,我们已经对“亲亲”有所了解,它涉及的是“推恩”,即由对皇太后(母亲)、皇后(妻子)之“亲”而“推”到对其家人,特别是对其家中成年男子之“亲”。在丧服中母家与妻家都有着相应的服制,可见这确实是古代社会中亲属关系网不可缺少的组成部分。

皇帝与外戚的关系还涉及“义”,即上文所说的家族之间的支持有着传统家族伦理本身的意涵,是家族间相互支持、相互信任的题中应有之“义”。比如,在西汉政治中,守卫京师的重任大多由外戚担当2。值得注意的是,我们不能简单地把这种相互支持的“义”完全理解为一些学者所谓的“互相利用”、“基于利益的合作”等现代政治关系。换句话说,帝室或皇帝在大多数情况下并不认为任用外戚会扰乱朝廷,反而相信分封外戚具有建立在亲属、家族意义上的支持之“义”,其忠于帝室之心是其他官员难以望其项背的,因而更加值得信任。正是在这个意义上,才有了现代人所看到的“以私乱公”,但殊不知在当时的情况下,这种“私”的纽带可能是建立一个更好的“公”秩序所不可或缺的要素。

2.吕产与吕禄、薄昭都曾领兵宿卫;窦婴在平吴楚叛乱之中,被武帝安排镇守荥阳,后者乃保护长安之关口,关系整个帝室之存亡(下倉渉,2001:33)。

安作璋、熊铁基. 1984. 秦汉官制史稿[M]. 济南: 齐鲁书社. AN Zuozhang and XIONG Tieji. 1984. Manuscript on Bureaucracy of Qin-Han Dynasty. Jinan: Qilu Press. |

班固. 2009. 汉书[M]. 中华书局. BAN Gu. 2009. Han Shu. Beijing: Zhonghua Book Company. |

比尔基埃, 安德烈, 等. 1998. 家庭史[M]. 北京: 三联书店. Burguiere, Andre, et al. 1998. The History of Family. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

东晋次. 1993. 秦汉帝国论[G]//日本学者研究中国史论著选译(第二卷). 北京: 中华书局. Higasi Sinnji. 1993. "On Qin-Han Empire. " In Japanese Scholar's Selected Works on the Chinese History. Beijing: Zhonghua Book Company. |

杜正胜. 1990. 编户齐民[M]. 台北: 联经出版事业公司. DU Zhengsheng. 1990. Bianhu qimin. Taipei: Linking Publishing Company. |

恩格斯, 弗里德里希. 1972. 家庭、私有制和国家的起源. 北京: 人民出版社. Engels, Friedrich. 1972. The Origin of the Family, Private Property and the State. Beijing: People's Publishing House. |

房玄龄, 等. 1974. 晋书[M]. 北京: 中华书局. FANG Xuanling. 1974. Jinshu. Beijing: Zhonghua Book Company. |

谷川道雄. 2004. 中国中世社会与共同体[M]. 北京: 中华书局. Tanikawamitio. 2004. Society and Community in the Middle Age of China. Beijing: Zhonghua Book Company. |

管东贵. 2010. 从宗法封建制到皇帝郡县制的演变: 以血缘解纽为脉络. [M]. 北京: 中华书局. GUAN Donggui. 2010. The Evolution of Patriarchal Clan Feudalism to Prefectures System: Blood Relationship as Clue. Beijing: Zhonghua Book Company. |

侯旭东. 2008. 中国古代专制说的知识考古. 近代史研究(4). HOU Xudong. 2008. An Intellectual History of the Ancient Chinese Despotism Thesis. Modern Chinese History Studies(4). |

劳干. 2005. 论汉代的内朝与外朝[G]//制度与国家. 黄清连主编. 北京: 中国大百科全书出版社. LAO Gan. 2005. "On the Inner Chambers and Outer Court of Han Dynasty. " In Institution and State, edided by HUANG Qinglian. Beijing: Encyclopedia of China Publishing House. |

李开元, 林鹄. 2002. 前漢王朝主要官僚類型表. 就実女子大学史学論集(17). LI Kaiyuan, LIN Hu. 2002. The Table of Bureaucrats in Pre-Han Dynasty. In Shujitsu History Journal(17). |

李开元. 2000. 汉帝国的建立与刘邦集团[M]. 北京: 三联书店. LI Kaiyuan. 2000. The Establishment of Han Empire and the Community Leaded by Liu Bang. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

李玄伯. 1964. 中国古代社会新研[M]. 开明书店. LI Xuanbo. 1964. New Research of Traditional Society in China. Beijing: Kaiming Bookstore. |

罗新. 1996. 从萧曹为相看所谓"汉承秦制". 北京大学学报(哲社版)(5). LUO xin. 1996. The Following of Qin System by Han' as Viewed from Xiao He and Cao Can's Appointment as Prime Ministers. Journal of Peking University (Humanities and Social Sciences)(5). |

牟润孙. 2009. 注史斋丛稿[M]. 北京: 中华书局. MOU Runsun. 2009. Zhushizhai Conggao. Beijing: Zhonghua Book Company. |

钱大昕. 2004. 廿二史考异[M]. 上海古籍出版社. QIAN Daxin. 2004. Nianershi Kaoyi. Shanghai Ancient Books Publishing House. |

沈钦韩. 2006. 汉书疏证[M]. 上海古籍出版社. SHEN Qinhan. 2006. Hanshu Shuzheng. Shanghai Ancient Books Publishing House. |

守屋美都雄. 2010. 中国古代的家族与国家[M]. 上海古籍出版社. Moriyamikao. 2010. Family and State in Traditional China. Shanghai Ancient Books Publishing House. |

司马迁. 1959. 史记[M]. 中华书局. SIMA Qian. 1959. Shiji. Beijing: Zhonghua Book Company. |

王国维. 2004. 观堂集林[M]. 北京: 中华书局. WANG Guowei. 2004. Guantang Jilin. Beijing: Zhonghua Book Company. |

王先谦. 1983. 汉书补注[M]. 北京: 中华书局. WANG Xianqian. 1983. Hanshu Buzhu. Beijing: Zhonghua Book Company. |

尾形勇. 2010. 中国古代的"家"与国家[M]. 北京: 中华书局. Ogataisamu. 2010. Family and State in Traditional China. Beijing: Zhonghua Book Company. |

闻一多. 1937. 高祺郊社祖庙通考跋. 清华学报(3). WEN Yiduo. 1937. Gaoqi Jiaoshe Zumiao Kaoba. Tsinghua Journal(3). |

西嶋定生. 2004. 中国古代帝国的形成与结构[M]. 北京: 中华书局. Nisijimasadao. 2004. The Establishment and Structure of Traditional Empire in China. Beijing: Zhonghua Book Company. |

下倉渉. 2001. 漢代の母と子. 東北大学東洋史論集(8). Simogurawataru. 2001. Mother and Son in Han Dynasty. Oriental History Journal of Tohoku University(8). |

邢义田. 1987. 秦汉史论稿[M]. 台北东大图书股份有限公司. XING Yitian. 1987. Research of the History of Qin and Han Dynasty. Taipei Eastern Book Company. |

阎爱民. 2005. 汉晋家族研究[M]. 上海人民出版社. YAN Aimin. 2005. Research of Family in Han and Jin Dynasty. Shanghai People's Publishing House. |

杨鸿年. 2005. 汉魏制度丛考[M]. 武汉大学出版社. YANG Hongnian. 2005. Research of Institution in Han and Wei Dynasty. Wuhan University Press. |

杨树达. 1984. 汉书管窥[M]. 上海古籍出版社. YANG Shuda. 1984. Hanshu Guankui. Shanghai Ancient Books Publishing House. |

张君劢. 1986. 中国专制君主政制之评议[M]. 台北弘文馆出版社. ZHANG Junmai. 1986. Comments on the Institution of Autocratic Monarchy in China. Taipei Hongwenguan Press. |

郑玄. 1999. 毛诗正义[M]. 北京大学出版社. ZHENG Xuan. 1999. Maoshi Zhengyi. Beijing: Peking University Press. |

祝总斌. 1998. 两汉魏晋南北朝宰相制度研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社. ZHU Zongbin. 1998. Research of Instituions of Prime Minister in Han, Wei, Jin, and Nanbei Chao. Beijing: China Social Sciences Press. |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32