从已有研究成果看, 学界对乡镇政权特性的研究分为两个时期, 即税费时代和取消农业税后的后税费时代, "企业经营者"或"谋利型"政权是对税费时代乡镇政权特性的主要判断。比如, 戴慕珍(Oi,1995)把地方政府形容为"企业家", (walder,1995)认为"政府即厂商", 彭玉生(Peng, 2001)提出"村镇政权即公司", 还有许慧文(shue, 1988)的"干部经营者"、张静(2000)的"政权经营者"、杨善华和苏红(2002)的"谋利型政权经营者"等, 都说明了乡镇政权作为经营者和谋利者的特性。

后税费时代的乡镇政权主要被形容为"悬浮型"政权和"依附型"政权(饶静、叶敬宗, 2007)。周飞舟(2006)认为, 由于农业税费的取消, 乡镇财政越来越"空壳化", 乡镇政府的行为以四处借贷、向上"跑钱"为主, 不但没有有效地服务农村, 反而正在与农民脱离旧有的联系, 使得整个国家政权"悬浮"于乡村社会之上, 乡镇从之前的"汲取型"政权转变为现在的"悬浮型"政权。类似地, (饶静和叶敬宗,2007)认为, 税费改革和乡镇机构改革后, 乡镇政权缺乏实质性的财权、人事权和事务权, 成为高度依赖县级政权组织的"政权依附者"。

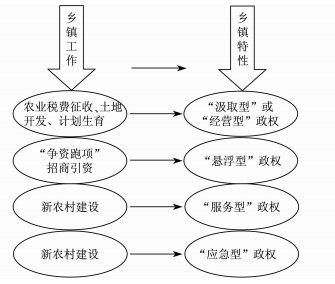

然而, 无论是税费时代的"汲取型"政权, 还是后税费时代的"悬浮型"政权, 对乡镇政权特性的判断主要基于乡镇的某项具体职能, 即乡镇干部所说的"中心工作"1。在税费时代, 乡镇的中心工作是农业税费征收和计划生育, 即通常所说的"收粮派款, 刮宫引产"。由于该中心工作的主要职能是向农村汲取资源, 因此, 乡镇被概括为"三要政府"(要钱、要粮、要命)或"汲取型"政权。在后税费时代, "向上跑钱"替代了农业税费征收, 成了乡镇的中心工作, 乡镇与乡村社会之间的日常性互动大大减少, 乡镇政权呈现出"悬浮型"特性。

1.中心工作是乡镇根据上级下发的《目标管理制》, 按照目标任务的轻重急缓及其考核力度, 对其中的目标任务或职能的一种划分, 指那些辅以严厉的考核与检查要求, 需要乡镇集中所有人力和物力, 全心投入和应对的工作。由于中心工作反映了乡镇的实际职能, 因此, 它成为我们探讨乡镇行为角色特征的对象。

通过对税改前后乡镇中心工作的调查与归纳后发现, 乡镇因各项"中心工作"呈现各种面向, 但仍无法揭示一种能涵盖所有面向的本质特性。例如, "悬浮型"政权只是从乡镇向上级政府获取财政资源的角度说明税改后乡镇与乡村社会的关系, 无法涵盖乡镇在其他中心工作中呈现的诸多特性, 因为除了"跑钱", 诸如"招商引资"、"新农村建设"等均是税改后乡镇的中心工作。此外, 维护稳定的"社会治安综合治理", 在税改前后均是乡镇的长期性中心工作。因此, 本文将深入分析乡镇运作的具体结构, 通过对乡镇运作结构及其所构建的各类关系与矛盾的考察, 揭示乡镇政权的本质特性。

桔镇1是中国中部一个普通的农业镇, 地处丘陵地带, 占地125.3平方公里, 交通较为不便, 工商业欠发达, 距其所属的犜县县城45公里。桔镇于1993年撤乡建镇, 现辖9个行政村, 1个居委会, 156个村民小组, 总户数4590户, 总人口2.1万, 人均年收入约2000元。2

1.本文资料源于笔者在桔镇一年的参与式调查。对该镇的分析揭示了中西部地区乡镇的一些共性, 但可能不适用于东部沿海经济发达地区的乡镇。

2.桔镇村民的生育观虽然有所变化, 但生儿子的思想仍很严重, 这使计划生育成为桔镇的重点与难点工作。

笔者之所以能进入桔镇并顺利开展考察, 得益于一位在桔镇任职的亲友。在调查期间, 笔者被口头任命为"书记助理", 成为桔镇临时"班子成员", 可以参与桔镇的任何一件工作。对大多数研究者而言, 对一个政权机构进行研究, 能否"入场"可能是影响研究效果的关键因素。至于个案的代表性, 并非本文的刻意追求, 笔者旨在透过桔镇的生存与运作特征, 获得对中国农村基层政权特性认识的"片面的深刻"(吴毅, 2007a)。

二、各项"中心工作"与乡镇的多元面向根据乡镇对各项中心工作投入的时间、人力和物力, 以及上级的考核力度, 乡镇的中心工作可分为三项:(1)长期性中心工作, 指最为重要、考核力度最大, 需要长时间投入人力、物力加以完成的常规性乡镇工作, 类似于刘能(2008:111)讲的"每年都要做的事", 对于该类中心工作的长期性和重要性, 乡镇干部概括为"天天抓、月月抓、年年抓"; (2)阶段性中心工作, 指因季节引起的或在某一特定时期出现的中心工作; (3)临时性中心工作, 指因某类突发性事件, 或因上级政府的某项临时性政策而产生的中心工作, 也称"突发性中心工作"。桔镇税改前后的各项中心工作见表 1。

| 表 1 桔镇税改前后的各项中心工作 |

1.由于“争资跑项”是乡镇基于维持生存和基本运作的前提性工作,不纳入上级考核指标,是乡镇自身压力的体现。

从表 1可见, 取消农业税之后, 招商引资和"争资跑项"成为乡镇两项新的中心工作。在上级的考核体系中, 乡镇招商引资成绩不仅直接与乡镇党委书记和镇长的"乌纱帽"挂钩, 而且成为决定全体乡镇干部升迁的指标。此外, 由于"争资跑项"直接决定乡镇的生存状态, 因此也成为乡镇主要领导全力以赴的工作。由于招商引资和"争资跑项"要求乡镇领导"向上"或"向外"发力, 从而使得乡镇无力顾及乡村社会的公共服务需求, 乡镇与乡村社会的关系变得日渐松散, 呈现出"悬浮型"特性。

但是, 在后税费时代, 新农村建设替代农业税费征收, 成为连接乡镇政府与乡村社会的新纽带。从农业税费征收的资源汲取, 转换到以新农村建设为主的资源下乡, 确实改变了乡村干部的工作方式, 改变了乡镇政府与乡村社会的关系。一方面, 取消农业税费使乡村干部无需再与千家万户的小农打交道, 乡村干部与乡村社会之间的互动频率较税改前大为降低; 另一方面, 虽然乡镇与乡村社会互动的内容不再是"要钱、要粮、要命", 而是粮食补贴、农业机器补贴、农作物保险、农村新型合作医疗、村道硬化和村庄绿化等一系列惠农政策, 使得基层社会的干群关系明显趋于好转。乡村干部也正是以惠农政策为依据, 将基层政权组织描述为"服务型"政府, 即乡镇与乡村社会的关系从税改前的汲取关系转为现在的服务关系。但是, 乡镇政府因执行某项惠农政策而与乡村社会形成的服务关系, 仍然是一种行政逻辑, 而非基于乡村社会需求的治理逻辑, 具有很强的被动性, 往往会因惠农政策的消失而消失。

此外, 如果关注乡镇政府在计划生育和小城镇建设这两项中心工作的运作方式, 我们发现乡镇政权仍然彰显了"汲取型"政权的特性。以桔镇为例, 因建房产生的宅基地审批费是乡村两级政权组织的主要财政收入之一。随着农民经济水平的提高和住房条件的改善, 宅基地审批费标准也逐年提高。2004年以后, 桔镇每年能征收50万元至70万元左右的宅基地审批费。土地转化为乡镇财政收入的另一种途径是以城镇化建设为基础进行土地开发。这种生存策略在城郊镇显得尤为突出, 吴毅(2007b:44)曾用"不开发, 政府怎么办"揭示了土地开发对乡镇财政的重要性。

计划生育罚款是乡镇获取财政收入的另一重要渠道。由于乡镇获取财政收入的渠道和资源非常有限, 农民因超额生育被罚款而产生的"计划生育社会抚养费"却成为一种稳定而可靠的财政收入, 激发了乡镇财政的需求欲望。1在桔镇, 乡镇从计划生育罚款一项获取的财政收入逐年增多, 成为常规性财政收入的第一大来源。

1.我们在湖南、安徽、贵州等地调查时发现, 各地乡镇对计划生育工作放得很开, "交钱就生, 有钱就生"已成为农民和乡镇政府之间的默契, 这种基于财政收入考虑而进行的计划生育工作被形容为"放水养鱼", 桔镇的情况同样如此。

桔镇计划生育社会抚养的征收标准逐年上涨(见表 2)。表面上, 地方政府试图通过提高计划生育社会抚养费的征收标准来控制超生人口数, 但桔镇计划外人口数自2002年以来逐年增加, 2008年超生115人。也就是说, 桔镇的超生人口数量与社会抚养费标准同步增长, 不断提升的社会抚养费并不能控制计划外人口的增长趋势人口的作用。有意思的是, 当社会抚养费征收标准调升到最高时, 该年的超生人口也最多, 2桔镇因计划生育而获得的财政收入总数也从最初的18.4万元飙升至106.8万元。

2.需要说明的是, 表 2中的"计划外人数"是桔镇公开上报的人数, 如果加上未上报的人数, 桔镇的超生人数更多。

| 表 2 桔镇历年计划生育概况(2002-2009) |

乡镇"放水养鱼"的生存策略具有一定的风险, 这种风险主要来自省级计生部门的抽样检查。从桔镇的"迎检"实践看, 市与县级政府对其"放水养鱼"的策略采取默认态度, 并且在省级检查时, 市、县与乡镇合作以避免被查出问题。赵树凯(2005)曾详细描述了乡镇迎接省级计划生育检查时的迎检策略。此外, 周雪光(2008)在对地方政府间的"共谋现象"进行分析时, 也以乡镇计划生育迎检为例, 这些都说明计划生育中的"放水养鱼"现象和地方政府对此现象的默认态度在全国十分普遍。

与农业税费征收不同, 乡镇以土地和计划生育为依托的生财方式面对的不再是千差万别的小农, 而是农村中具有一定财力的富裕农民。尽管宅基地审批费的征收标准一再提高(并且属违规收费), 但建房、购房是农民"有备而为之"的自愿行为。事实上, 在农民看来, 乡镇从土地和人口上获取资源的方式具有高度的正当性, 因为乡镇汲取资源的冲动与农民建房和生育的冲动恰好不谋而合, 从而极大降低了乡镇以非正式方式获取资源的行政成本和政治风险, 使得乡镇"汲取型"政权的特性不易显现。

乡镇围绕获取财政资源展开的中心工作表明, 税改仅改变了乡镇汲取资源的类型、渠道和方式, 并未改变乡镇以非正式方式汲取资源的生存逻辑, "汲取型"政权的特性并未因为农业税费的取消而消失。事实上, 税改仅使得乡镇政府的长期性中心工作的内容发生了变化, 而临时性和阶段性中心工作的内容及其变化与税改并没有关联性。

通过观察乡镇在各类临时性和阶段性中心工作中的功能与运作方式, 我们发现另外一些不同于"汲取型"政权的乡镇特性。比如, 当应对林改、殡葬改革等各类突发性事件的政策出台时, 乡镇政府是执行和落实这些政策的具体操作者; 当"非典"、"禽流感"等影响公共秩序和安全的事件爆发时, 乡镇政府又是维持乡村社会秩序的核心力量; 当森林防火、防洪抗旱等阶段性中心工作发生时, 乡镇政府是维护国家与村民人身财产安全和乡村社会稳定的牢固基石(这也是乡镇干部通常把自己形容成"消防员"和"万金油"的原因)。但就目前乡镇的行政和治理资源而言, 乡镇政府仅有"救火"式的应急功能, 缺乏"防火"式的日常性治理功能, 引用桔镇党委书记的概括, "不发生、不知道, 不出事、不应对"是乡镇"应急型"政权的主要特性。

图 1勾勒了乡镇政府在不同的中心工作中呈现的不同面相。但由于对乡镇政权某一特性的概括是以乡镇政府的某项中心工作为主要依据的, 因此, 乡镇政府的某一项具体的中心工作只能表征乡镇政权特性的某一个方面。

|

图 1 乡镇各项中心工作呈现的各类乡镇政权特性 |

但图 1也表明, 如果只从中心工作的角度考察乡镇政权的特性, 难以获得对乡镇政权本质特性的整体认识, 即难以概括出一种可以涵括乡镇各个面相且串联乡镇各种特性的总体特性。基于此, 我们有必要将乡镇置于其运作的整体结构中, 考察并揭示能解释乡镇权力运作方式和逻辑的本质特征。

三、乡镇运作的结构乡镇运作的结构指型塑乡镇运作逻辑与特性的结构性因素, 这些结构性因素源于乡镇的独特性——处于国家与乡村社会的交接点, 受国家与乡村社会的二元结构所决定。然而, 与以往研究将国家与社会作为一个抽象的分析框架不同, 本文将国家与乡村社会的二元结构具体为:影响乡镇政权运作特性的三种结构性力量, 即官僚制组织、压力型体制和乡村社会, 即处于国家与乡村社会之间的乡镇同时受上述三种力量的影响, 乡镇必须在这些结构及其建构的各类关系与矛盾的关联状态中寻找自洽的生存与运作之道, 从而最终型塑乡镇政权的本质特性。

(一) 乡镇的官僚制组织特性乡镇组织处于官僚制组织序列之末。然而, 与"完全官僚化"的官僚组织不同(杜赞奇, 2003:185), 乡镇政权组织具有两个显著的特征, 一是财政资源匮乏, 二是基础性权力弱小(M.曼,2007:69)。

无论是税改前还是税改后, 乡镇财政资源匮乏是一个不争的事实, (周飞舟, 2006; 王绍光, 2007a)。但以往研究大多关注了导致乡镇财政资源匮乏的制度性因素, 忽略了财政资源匮乏下的乡镇生存方式及其对乡镇政权特性的型塑作用。

一般而言, 乡镇政府的财力主要由三大部分组成, 一是预算内收入, 按《中华人民共和国预算法》规定,预算内收入包括税收收入、依照规定应当上缴的国有资产收益和专项收入; 二是预算外收入, 在税费改革之前, 乡镇的预算外收入主要是"三提五统", 包括教育附加、计划生育费、优抚费、民兵训练费和乡村道路费, 一般由乡镇按人头向辖区内农民摊派收取; 三是非预算收入, 主要指未被纳入财政管理体制进行管理的财政性收入, 它不是标准的财政科目, 也没有明确的法律依据来规范其征收机构、程序和范围。因此, 这部分收入的名称也不统一, 周飞舟和赵阳(2003)称之为"部门收费", 主要指以各种方式和各种名目的集资、摊派、收费、配套费、捐款和借款等收入; 王宾和赵阳(2006)则将非预算收入分为乡镇企业上交的利润和管理费、部门收取的服务费和各种名目繁多的集资捐款等收费项目(本文中的非预算收入主要按这三部分来划分)。

总体说来, 乡镇财政支出可以分为两大部分, 一是预算内的人头费支出, 即人员的工资、福利和基本公用开支; 二是预算外的日常运转开支, 主要包括政府各部门的办公支出、交通费、招待费等; 预算外支出的另一个部分是政府自身办公设施建设开支, 比如购小车、建造办公大楼, 以及预算外公共事业建设开支。表3反映了桔镇取消农业税之前的财政收支构成及概况。

| 表 3 桔镇在取消农业税前(2001-2004)各项财政收支 |

在表 3中, 2001年反映了税改前桔镇的财政收支情况, 桔镇的预算内收入主要由"农业四税"和上级补助构成。税费改革后, 较2001年, 桔镇的农业税在2002年和2003年均增加了23%。2004年, 桔镇所在省市实施了农业税减免43%的政策, 桔镇该年农业税收入减少到26.2万元。由于桔镇为纯农业镇, 工商业欠发达, 与非农业经济发展密切相关的工商税收入较少, 每年只有十几万。从表 3可见, 上级补助是桔镇预算内收入的主要部分, 用于支付乡镇干部和乡村教师的基本工资, 相应地, 也成为预算内支出中的主要部分。2003年, 由于乡村教师工资由县财政直接支付, 上级补助收入和预算内工资支出相应减少。

2002年税改前, 桔镇的预算外收入主要是"三提五统"1, 计划生育罚款也占了一定的比率。表 3显示, 虽然税费改革要求取消"三提五统"等各种收费, 但桔镇在2004年时仍然有一定数量的"三提五统"收入, 这主要是桔镇私下收取了水费和生猪增值税。此外, 为了应对因取消"三提五统"等收费项目而产生的财政困难, 桔镇加大了计划生育罚款和追缴尾欠的力度, 计划生育罚款也逐渐成为乡镇的一项重要收入。

1. "三提五统", 即村级三项提留和五项乡统筹。村提留是村级集体经济组织按规定从农民生产收入中提取的用于村一级维持或扩大再生产、兴办公益事业和日常管理开支费用的总称, 包括公积金、公益金和管理费三项; 乡统筹是指乡(镇)合作经济组织依法向所属单位(包括乡镇、村办企业、联户企业)和农户收取的, 用于乡村两级办学(即农村教育事业费附加)、计划生育、优抚、民兵训练和修建乡村道路等民办公助事业的款项。

对于不同收入构成的支配情况, 乡镇具有不同的自由度。桔镇将预算外收入称为"可自由支配的收入", 在桔镇干部看来, 预算内资金属于"死钱", 而预算外资金属于"活钱", 因为乡镇预算内收入需上交县财政, 一般恰好相当于县财政核定乡镇财政的预算内工资支出总额。而预算外收入可以由乡镇直接支配, 用于公共事业建设。从表 3可见, 桔镇预算内收入总数与预算内支出总数虽然总体平衡, 主要用于支付乡镇行政和事业单位人员的工资, 但2002年和2004年出现了预算内支出大于预算内收入的情况, 这说明, 仅靠预算内收入无法维持正常的工资开支。在这种情况下, 可自由支配的预算外收入便发挥了补贴乡镇干部收入的作用。事实上, 在乡镇财政运作中, 桔镇将所有的预算外收入汇集在一起, 统一使用, 以填补人员的工资缺口、福利发放和维持乡镇的正常运转。事实上, 桔镇几乎没有公共事业建设方面的支出, 而是将所有预算外资金用于维持乡镇的正常运转。2004年, 桔镇因借资兴建一栋办公楼造成负债近300万元。

表 4是取消农业税后桔镇财政收支的构成及概况。从表中可见, 取消农业税之后, 乡镇的财政收支结构发生了较大的变化, 其中, 预算内收入主要由少量的工商税和行政性转移支付构成。根据上级政府对乡镇转移支付资金的拨放情况, 桔镇的转移支付大致可以分成两类, 一是用于维持乡镇基本运转的行政性转移支付, 或称为一般性转移支付; 二是用于提供公共服务、公共建设的专项转移支付, 主要是一些专项补助、扶贫款、农业综合开发资金等项目资金。但是, 由于专项转移支付并非乡镇的固定收入, 需要乡镇向上级争取, 无法预算, 因此, 桔镇将此项收入归为预算外收入。表 4中, 上级下拨给桔镇用于行政开支的转移支付只有15万元左右。取消农业税之后, 桔镇上解给县财政的工商税收入任务逐年增加。2007年之后, 尤其是2009年, 桔镇实际的工商税收入明显低于上解工商税的任务数, 桔镇需调用其他收入来弥补这一缺口。而县财政每年下拨的行政性转移支付数额则主要用于完成上缴县财政的工商税任务, 桔镇几乎不存在可支配的预算内收入。那么, 桔镇通过什么收入维持正常运转呢?

| 表 4 桔镇在取消农业税后(2005-2009)各项财政收支 |

取消农业税之后, 桔镇主要依靠计划生育社会抚养费、土地开发和土地收费、争取项目资金等预算外收入和非预算收入来维持正常运转。其中, 除计划生育社会抚养费收入较为稳定之外, 其他收入项目均不稳定。比如, 土地开发主要取决乡镇的地理区位或某项重大建设, 项目资金需依赖乡镇自身争取, 即乡镇干部所说的"争资跑项", 其来源主要取决于乡镇领导个人的"争资跑项"能力; 而土地收费属于"非法生存", 随时会被上级叫停, 甚至遭查处。由于因土地开发的收入大增至826.5万元, 桔镇2009年的财政总收入暴增至983.1万元。

取消农业税后, 维持正常运转和招商引资的支出构成了桔镇财政支出的主要部分。在桔镇维持正常运转的支出中, 招待费占了相当大的比重。此外, 随着上级对乡镇行政硬件设施的规范化要求, 维持正常运转的支出还包括配备电脑、打印和复印设备, 以及制作各类制度牌、文字材料和文件档案的费用。由于"招商引资"支出占乡镇总支出的比重较大, 从2005年开始, 桔镇将其列为一项重要的支出项目(之前归入维持正常运转之中)。在桔镇, 招商引资开支主要包括乡镇向所引入企业提供的"帮扶资金", 以及为完成招商任务而进行的"出钱买资"等行为产生的费用(欧阳静2009。此外, 还包括相关的出差费和招待费。

自2006年以来, 桔镇用于公共建设事业的支出较税改前略高, 这主要是因为桔镇新上任的领导具有较强的"争资跑项"能力, 每年能争取到上百万的专项资金。但是, 专项资金收入与公共事业支出资金不相符合, 这说明专项资金并未完全投放到相关的公共事业建设上, 而是被乡镇"盘活"到其他支出项目上。比如, 桔镇2008年修建行政服务中心办公楼的167万元主要从各类项目资金中"盘活"而来。2009年, 桔镇实施小镇城建设, 土地开发所得收入中的一部分用于了镇区基础设施建设上, 该年的公共建设支出因此上升为260.4万元。总体而言, 取消农业税后, 桔镇财政总支出要大于总收入, 基本处于负债运转状态, 而2009年总收入大于总支出主要原因是该年的土地开发取得了高额收入。

比较取消农业税前后的桔镇财政收支构成可见, "自收自支"是乡镇财政的显著特征。如果在取消农业税之前, 乡镇还存在一些可供预算决算的实质性内容, 那么取消农业税之后, 乡镇几乎没有预算和决算的内容。事实上, 自2005年以来, 由于财政收入的不稳定性, 桔镇财政所便不再对财政收支进行财政预决算, 主要承担有关资金的出纳、保管、会计等事务, 乡镇干部称其为"财务所"。

除乡镇财政资源匮乏, 基础性权力弱小是乡镇作为一级官僚组织的另一个特性。(M.曼2007:69)曾将国家权力区分为国家强制性权力和国家基础性权力, 前者是指不需要与市民社会群体作例行公事式的协商而单独采取的一系列权力运作, 它是一种国家精英凌驾于市民社会之上的权力; 而国家基础性权力指"一个中央集权国家的制度能力, 它或是专制的, 或是非专制的, 而制度性能力则旨在贯穿其地域, 以及逻辑上贯彻其命令, 是一种‘贯穿’社会的‘权力’"。(黄冬娅2008)对于基础性权力做了更为翔实的阐释, 她认为, 国家基础性权力是国家实际渗透到市民社会、在其统治疆域内执行决定的能力, 它是国家通过其基础设施(infrastructure)渗透和集中协调市民社会活动的能力, 国家基础权力的核心是国家的常规化和制度化能力。

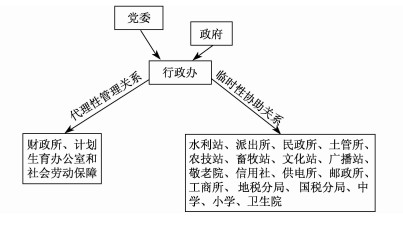

从目前乡镇政权建设的实践看, 国家政权建设仅仅停留在机构与人员身份的"官僚化"1, 而不是乡镇的基础性权力建设, 乡镇的组织结构与权力体系足以说明这一点。根据人员编制、人事升迁和业务管理的隶属关系, 我们可以将乡镇与其所辖的各类机构之间的关系划分为两类。第一类是"代理性管理"关系, 即县级部门将其机构与人员下放给乡镇, 交由乡镇代为管理。其具体关系是, 下放人员参与乡镇的中心工作和驻村工作, 但在业务上接受县级部门管理; 下放人员的工资由县级部门发放, 福利则由乡镇负责; 下放人员的人事升迁权主要在县级, 但乡镇具有实质性的推荐权。第二类是临时性协助关系, 即无论在人员编制、工资、福利, 还是人事升迁和业务管理上, 乡镇与其所辖机构无太多关联, 双方只在涉及与该机构相关的具体事务时, 才有相互间的协助关系。例如, 土管所在清查土地和建房时需要乡镇给予人力上的帮助, 乡镇在处理上访等事件时, 需要派出所的协助。但由于在制度上不存在规范性的领导与被领导、制约与被制约的关系, 乡镇对这些机构几乎不具有任何钳制力。即使双方之间的协助, 大多是依赖于私人关系的推动。比如, 乡镇与派出所的协助关系主要取决于乡镇主要领导与派出所所长的私人关系, 桔镇各类机构及其之间的关系见图 2。

1.主要体现在2002年以来的以"精简机构"为主要内容的乡镇体制改革, 以及2006年以来实施的县乡公务员制度。

|

图 2 桔镇各类机构及其之间的关系 |

乡镇政府与其直辖机构之间的松散关系足以说明, 作为一级政权组织, 乡镇政府不具有实质意义上的完整权力体系, 而是类似于县委、县政府的一个派出机构。对于乡镇权力的这种状况, 赵树凯(2006)曾用"虚弱的乡镇权力"来形容, "作为一级政权, 乡镇政府的权力体系是残缺而虚弱的。内部单位的人事管理缺乏自主, 垂直单位的存在则基本上掏空了乡镇政府职能的实质内容。在这种条件下, 上层又赋予乡镇以极其沉重的使命。于是, 乡镇政府承受了不能承受之重, 许多不规范行为由此而生"。

事实上, 财政资源匮乏和基础性权力发展不充分几乎是中国基层官僚组织自设置以来的固有特性。在传统帝国时期, 基层政权组织以"简约主义"(黄宗智,2008)的逻辑来应对其资源匮乏和基础性权力弱小的困境。一方面, 国家秉承"无为而治"的儒家理念, 承诺税收最小化, 实行"皇权不下县"以简化官僚制层级; 另一方面, 基层政权组织依赖乡村社会的长老、士绅、保护型经纪、乡地、村长、首事等内生权威, 以及"礼"、村规、社群认同感等地方规范(费孝通,1998;黄宗智2000:241;李怀印,2008:15), 进行"有了控诉才介入, 并尽可能地依赖民间调解和半正式官员"的简约治理模式(黄宗智,2008)。在集体化时期, 国家以人民公社制度和意识形态教化并化解了资源匮乏与基础性权力弱小的困境, 并且成功实现了国家资源汲取的目标。人民公社解体之后, 乡镇政权组织不仅没有摆脱其资源匮乏和基础性权力弱小的困境, 反而被置于一个赶超各类现代化目标的压力型体制之下的、"权力文化网络"已经碎片化的乡村社会之中。与此同时, 由于人民公社制度的解体和集体主义意识形态的日渐衰弱, 乡镇政权丧失了对乡村社会的组织和文化约束力, 其基础性权力变得更为孱弱。

(二) 乡村的社会特性如果说中国传统时期的乡村社会具有简约治理所赖以生存的乡土资源, 那么, 当前的乡村社会则已成了"损蚀冲洗下的乡土", "长老"和"礼"(费孝通,1999)等维系乡村社会内生秩序的结构已经缺失, 承接国家与乡村社会之间的"权力的文化网络"(杜赞奇,2003)也已碎片化。特别是1990年代中期以来, 随着改革开放的深入, 农村社会流动增加, 就业趋于多样化, 社会经济分化, 农民异质性大为增加, 家庭生活日益私密化, 村庄权威"祛魅化"之后的理性不及, 村民之间的陌生感增加, 村庄社会关联日益原子化, 村民的行为与交往原则越来越趋于理性算计而非人情规则(贺雪峰、仝志辉,2002;贺雪峰,2008a;董磊明,2008)。

显然, 面对当前乡村社会的特性, 简约治理丧失了其运作的社会基础, 基层政权缺乏弥补其资源匮乏与权力弱小的乡村内生权威与规范, 后税费时代的新农村建设工作足以说明这点, 新农村建设取代了农业税费征收, 成为一项新的联系乡镇政权与乡村社会的中心工作, 这似乎意味着国家与乡村社会关系的重塑和基层政权组织特性的转换。正如一些学者认为的那样, 新农村建设的举措标志着基层政权从"汲取型"政府向"服务型"政府的转型(罗德刚,2007)。此外, 与农业税费征收的"汲取"性质不同, 新农村建设是以资源下乡为内容的"反哺"农村工程。因此, 自新农村建设实施以来, 政府和学界均倡导"以政府为主导, 以农民为主体"的建设模式, 以期整合碎片化的村庄结构, 培育村民的公共参与精神。比如, 黄宗智(2008)将新农村建设与20世纪早期的地方自治和毛泽东时期的国家与地方参与的模式(排除其过度"全能"的弊端)相连, 认为随着"汲取型"控制国家向公共"服务型"国家的转型, 简约主义的治理方式仍然可能在中国起一定的作用, 并且能在追求具有中国特色的政治现代性方面扮演一个重要的角色。与此相似, 贺雪峰(2007:91)认为, 新农村建设可以在实质意义上激活现行的村民自治制度, 传承简约治理模式。

然而, 从笔者在桔镇以及中部各省农村调查的情况看, "官动民不动"是当前新农村建设的普遍现状。虽然新农村建设关乎村庄和村民自身的利益, 但绝大部分村民认为"那是乡村干部的事", 即将村庄的公共建设完全归为乡村干部个人的工作范畴。与此同时, 在基层政权的组织权威和集体主义意识形态衰退的背景下, 乡镇缺乏动员群众的组织和文化手段。"不给钱, 谁干呀"是村民面对乡村干部动员时的普遍回应。基于此, 乡镇不得不将新农村建设作为一项中心工作, 纳入考核机制之中, 依赖压力型体制, 动员乡村干部, 以行政化、运动化的方式推动新农村建设。

但是, 即使经过乡镇行政动员而整治的村庄, 也只能保持短暂的干净与整洁1, 一两个月之后, 又是垃圾成堆、畜粪遍地, 村民们认为"那是干部管的事", 这说明, 村庄内部缺乏自我提供公共服务的合作意识与能力, 村民将超出家庭的一切公共事业视为"村干部管的事"或"国家管的事"1。结果, 为了维持新农村建设效果, 乡镇不得不雇请专职的清洁工来维护焕然一新的村庄面貌。然而, 在财政资源匮乏的情况下, 乡镇无力为各个自然村雇请清洁工, 最后只能将"低保"转变为支付清洁工的"工资", 以保证少数几个示范村的村容村貌。由于一个低保户名额的补贴太低, 几乎没有村民愿意承担村庄公共卫生的清洁工作, 桔镇则给每个清洁工双份低保户补贴, 以调动他们工作的积极性。

1.目前, 各地新农村建设的目标主要投放在"村容整洁"这一内容上。

1.贺雪峰、申端锋等曾专门探讨过农民的公私观与村庄合作能力之间的关系, 参见《开发研究》, 2008年第2期。

可见, 由于乡村社会特性的质变, 村庄内部缺乏维系乡村社会内生秩序的治理结构, 乡镇政权组织丧失了简约治理的社会基础, 成为满足乡村社会公共品需求的主体。然而, 如上所述, 由于财政资源匮乏和基础性权力的孱弱, 乡镇无力为乡村社会提供必要的"服务"。于是, 在村庄内生秩序机制缺失和乡镇治理能力孱弱的双重困境下, 村庄日常性纠纷调解机制缺失, "乡村混混"成为型构乡村社会秩序的主要力量之一(陈柏锋,2008;董磊明,2008); 乡村农田水利设施一片破败, 原子化的村庄无力形成合作机制, 抵御生产和生活中的风险(罗兴佐,2007);乡村社会精神文化生活贫瘠, 出现严重的伦理危机, 农村离婚率和老年人自杀率持续上升, 地下教会日益猖獗(申端锋,2007;欧阳静,2007;陈柏锋,2009;杨华,2009)。即使是符合村庄利益的新农村建设, 也不得不转化为一项依赖于压力型体制运作的中心工作。

(三) 压力型体制"压力型体制"用于概括县乡两级政治组织的运作特点, 指一级政治组织(县、乡)为了完成经济赶超任务和各项指标, 将这些任务和指标层层量化分解, 派给下级组织和个人, 责令其在规定的时间内完成, 然后根据完成情况进行政治和经济方面的奖惩。由于主要采取"一票否决"的评价方式, 即一旦某项任务没达标, 就视其全年工作成绩为零, 不得授予各种先进称号和奖励, 所以各级组织实际上在这种评价体系的压力下运行(荣敬本,1998:28)。"压力型体制"对于理解当下基层政权运作的特点颇具说服力而被广泛引用, 并作为分析地方和基层政府运作的一个制度性因素。但学者们一般都在政治学意义上使用这一概念, 与"民主"、"自治"、"政治动员"等概念结合使用(荣敬本,2009;唐海华,2006;吴毅,2007a), 而较少关注压力型体制与乡镇政权运作特性之间的关系。

在压力型体制下, 基层政权组织所遭受的自上而下的压力是多重的, 如发展经济、扩大财源、维护社会稳定等等, 所有上级认为重要的问题都可能成为考核的指标。压力型体制对于基层政权组织运作特性最显著的影响是导致基层政府在一定时期和政策环境下形成了特定的行政与治理偏好1。在乡镇政权组织的实际运作中, 以"一票否决"为考核力度的"中心工作"一般被纳入压力型体制之中, 比如农业税费征收、计划生育、招商引资、新农村建设和社会治安综合治理等工作。这些"中心工作"成为乡镇运作的主要目标, 进而催生了乡镇的一种类似于布迪厄所说的"习性"——过于追赶那些辅以"一票否决"的硬指标或具有经济效益的工作, 忽略了那些没有"效益"但对于社会生活、日常秩序可能是至关重要的工作。

1.参见王启梁, 2009, 《作为生存之道的非正式社会控制》, 工作论文。

在具体运作中, 通过一手"高指标"和一手"乌纱帽"的激励机制(周黎安,2008), 压力型体制通常可以动员乡镇政权组织内部的所有人力和物力资源, 进行超常规、高效率运作。但是, 在资源匮乏、基础性权力衰弱的双重困境下, 乡镇弱小的权力与匮乏的资源无法支撑压力型体制下各类庞杂繁重的高指标、多目标, 只能对目标任务进行区分, 采取"选择式政策执行"(欧博文、李连江,1999)方式, 集中一切资源应对那些考核严格的"硬指标"。当官僚制度的常规方式仍无法实现压力型体制的高指标时, 则借用各类非制度化的运作资源和非正式的策略与技术手段, 进行超常规、运动式、非制度化运作。比如, 在桔镇, 尽管乡镇干部对不切实际的招商引资工作深恶痛绝, 但仍然以"不惜成本、不顾代价、不切实际"的方式, 积极参与赶超招商引资指标的竞争2中, 制造一年比一年高的数字游戏, 打造一个又一个"假、大、空"的工业园区(欧阳静,2009)。

2.在2008年上级下发给桔镇的目标管理考核方案中规定, 凡是招商工作位于全县后六名的乡镇, 全镇班子成员和一般干部均不得提拔、重用。这意味着, 招商引资成绩与全体乡镇干部的升迁直接相关。

与此同时, 面对压力型体制的多目标、高指标与乡镇自身资源匮乏、权力弱小的矛盾, 乡镇政权一般采取"不出事, 不治理"1的治理逻辑, 来应对关乎社会稳定的"社会治安综合治理"2工作。具体而言, 只有当乡村社会出现危及社会稳定的突发事件、群体性事件或媒体曝光事件时, 乡镇才进入治理状态。用乡镇干部的话说, 乡镇一般采取"做作业"的方式来应付自上而下的各类考核指标, "一旦出事, 则想尽一切办法去摆平、去搞定"。

1.在桔镇2009年的目标管理考核方案中, 所谓"不出事"是指:不出现造成重大不良影响的恶性案件、群体事件或市级以上媒体曝光案件。一旦"出事"且没有及时治理, 乡镇主要领导将面临一票否决(或免职、降职)的风险。

2.根据1996年2月中共中央、国务院发布的《关于加强社会治安综合治理的决定》, 社会治安综合治理是指:在各级党委和政府的统一领导下, 各部门协调一致, 齐抓共管, 依靠广大人民群众, 运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段, 整治社会治安, 打击犯罪和预防犯罪, 保障社会稳定, 为社会主义现代化建设和改革开放创造良好的社会环境。《决定》指出, 社会治安综合治理的主要目标是:社会稳定, 重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众有安全感。

以桔镇的社会治安综合治理工作为例, 乡镇围绕该项工作的内容至少有50项, 有160多个记录本对各项具体工作进行记录。从这些记录本所要求记录的主题3看, 上级对乡镇综合治理工作设计得相当细致, 几乎把涉及社会稳定的所有可能因素都考虑到了。但是, 当笔者查阅这些记录本时, 所有的记录本都是空白, 没有任何相关记录。分管此事的副镇长解释说, 乡镇一般是在迎接上级检查的一个月前, 临时"制作"各个记录本所要求记录的内容。也就是说, 记录本上所要求实践并记录的工作内容只是停留纸上, 主要靠"务虚"、"造假"等方式来完成。4

3.仅以挂在桔镇综治办墙壁上的可随时查阅的38个记录本为例, 乡镇社会治安综合治理工作所需记录的主题有38项, 分别涉及社会治安、安全生产、青少年教育等内容(详见调查记录)。

4.笔者在桔镇综治办查阅相关文件时也发现, 上级政府早已将诸如"东方闪电"、"门徒会"等地下教会定性为需要治理和打击的邪教。但当我们将所获得的有关地下教会的情况向当地县宗教事务管理局和所调查乡镇的领导反映时, 几乎所有的领导都很紧张地说, "你可千万不要对上面说我县有地下教会、有邪教, 要不然又要多出许多事情来"。政府部门的真实态度是, 只要在本任期内不出事, 管它是违法还是合法, 绝对不会"自己给自己找事做"。与此类似, 几乎所有的乡镇干部也是一种"不出事, 不治理"的心态, 即只要地下教会没有引起人命案件, 则可不予理会, 只有当问题爆发、危机出现之后, 乡镇才能进入治理状态。

事实上, 在村庄内生秩序机制缺失、乡镇自身权威不足的困境下, 乡镇无暇顾及乡村社会的日常秩序。从乡镇综治办公室墙上的组织机构图看, 乡镇综合治理工作可谓"人员完备、机构健全", 综治办、信访办、安全生产办、矛盾调解处理中心等十几个机构及其工作人员一应俱全, 实际上, 却没有任何专职人员, 即使是负责综合治理的干部也只是兼职。比如, 桔镇分管综治工作的副镇长同时分管党政办公室等后勤接待工作, 并有驻村任务。平时, 乡镇几乎无暇顾及综合治理工作, 只有在遇到突击性检查时, 才动员所有干部到综治办加班加点"做作业"。

真正具有维护乡村秩序能力的是不受乡镇管辖的派出所, 它具备乡镇不具有的执法权和强制力, 但其治理能力也十分有限。比如, 桔镇派出所只有4名警员, 却管辖包括桔镇在内的2个乡镇, 涉及221平方公里内21个行政村的236个自然村, 警力显然捉襟见肘。笔者认为, 理想的治理状态应该是拥有执法权力的派出所和拥有政权体制的乡镇进行联合办公, 以显现乡镇作为一级政府的治理能力和综合治理的真正内涵。

然而, 在实际的运作中, 派出所与乡镇的关系十分松散。乡镇干部说, 由于派出所直接隶属于县公安局, 而公安局局长又是县委常委, 乡镇政府对派出所几乎没有任何钳制力。但当乡村社会出现影响社会稳定的事件时, 乡镇领导将面临"一票否决"的命运。对于这种权、责不对等的现象, 桔镇的党委书记认为当前一些乡镇体制改革的观点缺乏基本常识, "有些观点认为乡镇体制改革需要弱化乡镇职能, 转为派出机构, 但乡镇事实上早就是派出机构了, 没有哪一级政府的设置像乡镇这样不完备。如果还以当前的改革思路继续弱化下去, 乡镇便只能坐在办公室里做作业"。1

1.参见桔镇笔记, 与桔镇党委书记谈乡镇体制改革(2009-01-08)。

虽然压力型体制中的"一票否决"能有效迫使乡镇政府及时地应对各类影响社会稳定的事件, 但即使遭遇亟需治理的事件时, 乡镇政府也缺乏制度化、常规化的治理手段, 不得不诉著于各类"摆平术"。比如吴毅(2007b:617)发现, 乡镇一般会采用"请客吃饭", "施以小恩小惠", 或用"一把钥匙开一把锁"的方式, 在私底下收买个别上访的"领袖", 从而化解农民集体上访事件。桔镇化解上访事件的"摆平术"包括批准入党、吸收其为村干部候选人、给予"低保户"的特殊待遇、挪用救灾款以救灾的名义安抚对方, 以及免费让其参与合作医疗等等。事实上, 对于多数上访事件, 上述摆平术无法化解, 乡镇政府不得不消耗大量时间、精力和金钱来应对越级上访, 即乡镇干部通常所说接截访、拦访工作。确切地说, 在村庄内生治理结构缺失和乡镇治理能力孱弱的背景下, 压力型体制下的"不出事、不治理"逻辑无法维持乡村社会日常秩序, 只能以借用各类正式或非正式的权力运作技术来应对突发性"事件", 从而维持乡村社会的底线秩序。

虽然压力型体制中的"一票否决"能有效迫使乡镇政府及时地应对各类影响社会稳定的事件, 但即使遭遇亟需治理的事件时, 乡镇政府也缺乏制度化、常规化的治理手段, 不得不诉著于各类"摆平术"。比如吴毅(2007b:617)发现, 乡镇一般会采用"请客吃饭", "施以小恩小惠", 或用"一把钥匙开一把锁"的方式, 在私底下收买个别上访的"领袖", 从而化解农民集体上访事件。桔镇化解上访事件的"摆平术"包括批准入党、吸收其为村干部候选人、给予"低保户"的特殊待遇、挪用救灾款以救灾的名义安抚对方, 以及免费让其参与合作医疗等等。事实上, 对于多数上访事件, 上述摆平术无法化解, 乡镇政府不得不消耗大量时间、精力和金钱来应对越级上访, 即乡镇干部通常所说接截访、拦访工作。确切地说, 在村庄内生治理结构缺失和乡镇治理能力孱弱的背景下, 压力型体制下的"不出事、不治理"逻辑无法维持乡村社会日常秩序, 只能以借用各类正式或非正式的权力运作技术来应对突发性"事件", 从而维持乡村社会的底线秩序。

四、"维控型"政权笔者将处于官僚制组织、乡土社会和压力型体制中的乡镇政权特性概括为"维控型"政权, 即乡镇政权缺乏回应乡村社会治理需求的主动性与能力, 只能援引各类权力技术, 来完成自上而下的压力性任务; 同时, 调动一切正式和非正式的力量与技术手段, 应对一些危及乡村社会稳定的突发性事件, 从而维持乡村社会的基本稳定。

从乡镇政府运作结构揭示的"维控型"政权特性, 不仅涵盖了乡镇政府在中心工作中所体现出的各种角色特性及其与乡村社会之间的关系, 也揭示了乡镇政府实践其中心工作的方式、策略与逻辑, 彰显出"汲取型政权"与"谋利型政权"的特性。由于农业税费取消以及乡镇寻求财政资源渠道的变化, 乡镇政府与乡村社会关系变得较为松散, 由此呈现出"悬浮型政权"的特性。但是, 税改不但没有改变乡镇政权资源匮乏和基础性权力弱小的双重困境, 反而加剧了其资源匮乏, 其汲取型或赢利型的特性并未消除。

与此同时, 面对急剧的社会变迁引发的乡村秩序的事件时, 乡镇只能采取"不出事、不治理"的方式, 扮演"应急型"政权的角色。即使在新农村建设的新背景下, 乡镇也只能以压力型体制的运作方式将新农村建设转化为压力型行政任务, 借此实现"被动式服务", 根本无力谋求乡村社会的长远发展。

显然, 乡镇政权的"维控型"特性与税改没有太大的关联, 而是由受官僚制组织特性、压力型体制和乡土性等结构的影响。从决定乡镇政权特性的结构上看, 乡镇一级政权组织受市场经济、人口流动和现代传媒的影响, 在1990年代初开始了"巨变"(贺雪峰2008b:250)。基于此, "维控型"政权的概括适用于1990年代以来的乡镇政权特性。

五、"维控型"政权与国家政权建设对乡镇政权特性的认识旨在探讨国家政权建设这一重大的理论与现实问题。在关于欧洲国家形成的研究中, 国家政权建设是对一个客观发生的现代化现象的概括, 主要指统治者创设一系列制度网络和行政机构以取代分散的、多中心的、割据性的贵族权威, 从而建立国家与社会各阶级及群体的直接联系, 实现从间接统治向直接统治的现代国家转变这一过程(C.蒂利,2007;吉登斯,1998;M.曼,2007)。

20世纪90年代以来, 国内政治社会学界将"国家政权建设"引入当代乡村基层政权研究, 主要关注国家权力向乡村社会延伸、渗透的特点。对此, 张静(张静,2006:305)从权力性质的角度反思性地运用"国家政权建设"理论来考察税改前中国基层政权的特性。她认为, 讨论国家权力的关键不在于强化还是弱化权力, 而在于区分需要强化与弱化的权力。她特别指出, "国家政权建设并非只涉及权力扩张, 它必定涉及权力本身性质的变化, 国家-公共(政府)组织角色的变化, 与此相关的各种制度——法律、税收、授权和治理方式的变化, 以及公共权威和公民关系的变化。"然而, 张静从权力来源的角度区分了权力的性质, 将国家政权建设的目标定位于改变权力来源的民主政治制度建设上, 没有对国家权力本身作区分。(吴毅,2007b:82)对"国家政权建设"理论的运用虽然基本沿袭了张静的思路, 但受M.曼的权力二分理论影响则侧重于国家基础性权力的建设。为了避免人们对诸如"增强"、"强化"和"扩张"的权力效能的单面想象, 他主张用"国家治理转型"替代"国家政权建设"的概念, 因为转型的概念容易使人联想到权力合法性重建及治理之道的重新探讨, 也包括了增强和改善基础性权力功能等一系列内容。

然而, 转型的概念过于强调预见性和方向性, 不仅预先设定了国家政权建设的路径与方向, 而且对转型"主体"予以结论性判断的研究取向。在笔者看来, 治理转型理论的前提必须建立在对转型主体的真实状态及其内在逻辑的理解之上。质言之, 转型的这一概念容易倾向于仅对国家政权建设之应然方向的讨论, 而规避了对建设主体之实然状态的认识。换言之, 如果未认清转型的主体是什么, 又何以谈转向什么?事实上, 国家政权建设在第三世界国家往往是一个遵循已有的世界体系格局, 按照既有的参照体系, 根据新兴国家的任务, "建设"或按犆.蒂利所说的"创造"和探索的过程, 因此, 与"转型"概念相比, "建设"一词的内涵更丰富、更开放。

事实上, 在第三世界国家政权建设研究中, 学者们主要关注国家政权建设中的基础性权力建设问题。根据黄冬娅(黄冬娅,2008)对第三世界国家政权建设研究现状的梳理, 构建一个能够执行经济政策、提供社会服务和维持公共秩序的国家基础设施成为第三世界国家最主要的任务和挑战。此外, 如何通过国家建设或者国家重建来构造一个理性化、制度化的官僚体系, 增强国家的治理能力, 以避免成为"失败国家"也颇受关注。曾经一度坚称"历史已经终结"的F.福山(Fukuyama), 面对诸多长期孱弱无能甚至无政府状态的第三世界国家, 开始强调第三世界国家政权建设的重要性。在其近作《国家构建》中, F.福山(2007)开篇就指出, 国家构建是当今国际社会最重要的命题之一, 因为软弱无能国家或失败国家已成为当今世界许多严重问题(从贫困、艾滋病、毒品到恐怖主义)的根源。他主张第三世界需通过国家构建以增强国家制度能力, 并将"国家构建"定义为"强化现有的国家制度的同时新建一批国家政府制度"。米格代尔(2009:24)用"社会控制"来指称"国家基础权力"的内涵, 他认为, 社会控制不仅包括国家机构和人员的下沉, 而且包括国家配置资源以实现特定目标的能力和管理民众日常行为的能力, 是国家成功地使用国家规定的规则取代人们自己的社会行为的倾向或者别的社会组织规定的社会行为的能力。简言之, 在米格代尔看来, 国家的社会控制意味着民众社会行为的自身意愿、其他社会组织所追求的行为都符合国家规则的要求。强调"国家能力"的王绍光(2007b)也认为, 所谓国家建设, 应该仅指积累基础性权力, 而非专断权力。为了测量国家能力的强弱及其有效性, 王绍光划分出几项特定基础性权力, 即强制能力、汲取能力、濡化能力、规管能力、统领能力和再分配能力。凡是缺乏基础性权力的国家, 必须致力于建设上述六项关键的国家能力以强化基本的国家机构。

在对第三世界国家的研究中, 研究者之所以用"国家政权建设"这一概念来表述M.曼的"国家基础权力"的内涵(或者与这个概念相类似的问题), 是因为第三世界所处的世界体系已经与西欧国家形成时期的完全不同, 在它面临的许多新的任务中, 更多的是国家创建公共规则和治理社会的能力。更为关键的是, 由于第三世界国家所处的世界体系及其面临的国家任务和社会基础不同于西欧国家形成时期, C.蒂利(2007)意识到, 他所描述的西欧国家形成过程是完全不能复制到第三世界国家的。所以, 当我们运用国家政权建设理论来探讨中国基层政权建设时, 首先必须对基层政权运作特性作深入考察, 而不仅仅从逻辑与概念出发, 不顾事实、不加反思地照搬从西欧国家历史经验中发展出来的理论模式。质言之, 乡镇政权的特性是我们思考国家政权建设理论的前提与基础, 只有当认识了乡镇政权是什么, 才能明白要建设什么。

乡镇"维控型"政权的特性表明, 重塑决定乡镇政权特性的结构及其所形构的关系与矛盾, 增强乡镇政权的基础性权力, 将乡镇建设成具有服务乡村社会能力的制度化官僚体系, 应该成为国家政权建设的首要目标与任务。从决定乡镇政权特性的结构看, 消除乡镇财政困境, 增强乡镇基础性权力应该成为国家政权建设的首要内容。国家政权建设必须健全乡镇公共财政制度, 为乡镇政权组织提供足够的财政资源, 以消除乡镇非正式生存的逻辑及其赢利性角色。正如M.韦伯(1997:297)所言, 充足的财政资源和公共财政制度是建立理性化制度化官僚体系的基础。乡镇政府的财政资源状况又与其基础性权力的强弱密切相关。财政资源匮乏这一现实本身折射出了乡镇政府缺乏为乡村社会提供服务和维持秩序的经济基础及其相应的能力。而乡镇政权的体力体系表明, 乡镇政府也已沦为类似于县政府的派出机构, 而不再是一个权力完备的一级政权组织。

此外, 革除压力型体制的弊端是国家政权建设的另一项重要内容。由于乡镇政权组织是具体政策的操作者与实施者, 对政策执行的效果较为敏感, 能对国家政策的执行情况和社会需求作出符合实际的反馈。现行的压力型体制只有自上而下的执行机制而缺乏自下而上的信息反馈机制, 各类不切实际的指标、任务和政策由此而生。因此, 国家政权建设应当将单轨运行的压力型体制转化为双向结合的双轨运行机制, 使乡镇政权既有执行国家政策的压力, 保证国家政策的"一统性"(周雪光,2008), 又具备自主与灵活的反馈机制, 体现政策的实际性、灵活性和有效性。

陈柏峰.2008.乡村混混与农村社会灰色化——两湖平原, 1980.2008[D].华中科技大学博士论文. Chen Baifeng.2008."Village Hunhuns and Gray of the Rural Society: Lianghu Plain, 1980.2008." PhD thesis of Huazhong University of Science & Technology. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10487-2009141689.htm |

陈柏峰.2009.代际关系变动和老年人自杀[J].社会学研究(4). Chen Baifeng.2009."Change of Inter-Generational Relations and the Elderly Suicide: An Empirical Study in Jingshan County, Hubei Province." Sociological Studies(4).(in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200904007.htm |

董磊明, 等.2008.结构混乱与迎法下乡——河南宋村法律实践的解读[J].中国社会科学(5). Dong Leiming.2008."Structural Disorder and 'Receiving Law in the Countryside': An Interpretation of Legal Practice in Songcun Village, Henan." Social Sciences in China (5). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSHK200805009.htm |

杜赞奇.2003.文化、权力与国家: 1900.1942年的华北农村[M].王福明, 译.南京: 江苏人民出版社. Duara, Prasenjit.2003.Culture, Power, and the State: Rural North China, 1990.1942. Translated by Wang Fuming. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

费孝通.1998.乡土中国生育制度[M].北京大学出版社. Fei Xiaotong, 1998. Earth-Bound China Reproductive System. Beijing: Peking University Press. |

费孝通.1999.乡土重建[G]//费孝通文集.北京: 群言出版社. Fei Xiaotong.1999."Reconstruction of Rural Society." in Works of Fei Xiaotong. Beijing: Qunyan Publishing House. |

福山, 弗朗西斯.2007.国家构建: 21世纪的国家治理与世界秩序[M].北京: 中国社会科学出版社. Fukuyama, Francis.2007. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Beijing: China Social Sciences Press. |

贺雪峰、仝志辉.2002.论村庄关联——兼论乡村秩序的社会基础[J].中国社会科学(1). He Xuefeng and Tong Zhihui.2002."On Social Solidarity of Villages: Also on the Social Basis of Village Order." Social Sciences in China (1). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZSHK200203010.htm |

贺雪峰.2007.乡村的前途[M].济南: 山东人民出版社. He Xuefeng.2007.The Future of Rural.Jinan: Shandong People's Publishing House. |

贺雪峰.2008a.农村的半熟人社会化与公共生活的重建[G]//中国乡村研究(6).福州: 福建教育出版社. He Xuefeng.2008a."Semi-Acquaintance Community and Reconstruction of Public Life in Rural China." In Chinese Rural Studies(6).Fuzhou: Fujian Education Press. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZXCJ200900007.htm |

贺雪峰.2008b.什么农村, 什么问题[M].北京: 法律出版社. He Xuefeng.2008b.What is Countryside, and What is its Problem. Beijing: Law Press. |

黄冬娅.2008.比较政治学视野中的国家基础权力发展及其逻辑[G]//中大政治学评论(第3辑).北京: 中央编译出版社. Huang Dongya.2008."The Development and the Logic of the Infrastructure Power of the State under the Comparative Study of Politics." In Politics Review of Zhongshan University(3).Beijing: Central Compilation & Translation Press. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSDS200903024.htm |

黄宗智.2000.华北的小农经济与社会变迁[M].北京: 中华书局. Huang, Philip. 2002.The Peasant Economy and Social Change in North China. Beijing: Zhonghua Book Company. |

黄宗智.2008.集权的简约治理: 中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政[J].开放时代(2). Huang, Philip. 2008."Centralized Minimalism: Semiformal Governance by Quasi-Officials and Dispute Resolution in China." Open Times (2). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KFSD200802004.htm |

李怀印.2008.华北村治: 晚清和民国时期的国家与乡村[M].岁有生、王士皓, 译.北京: 中华书局. Li Huaiyin.2008.Rural Governance in North China: State and Village in Late Qing and Republican. Translated by Sui Yousheng and Wang Shihao. Beijing: Zhonghua Book Company. |

刘能.2008.等级制和社会网络视野下的乡镇行政: 北镇的个案研究[M].北京: 社会科学文献出版社. Liu Neng.2008.The Administration of Township Government under the Hierarchy and Social Network: A Case Study of the Town of Bei. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

罗德刚.2007.乡镇: 服务型政府建设的突破口[J].长白学刊(1). Luo Degang.2007."Township Government: The Breakthrough Point of the Service-Oriented Government." Changbai Journal (1). (in Chinese) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=cbxk200701011 |

罗兴佐.2006.治水: 国家介入与农民合作[M].武汉: 湖北人民出版社. Luo Xingzuo.2006.Water Conservation: State Intervention and Farmer Cooperation. Wuhan: Hubei People's Publishing House. |

吉登斯.1998.民族、国家与暴力[M].胡宗泽, 等, 译.北京: 三联书店. Giddens.1998. Nation-State and Violence, Translated by Hu Zhongze et al. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

曼, 迈克尔.2007.社会权力的来源(第二卷)[M].陈海宏, 译.上海人民出版社. Mann, Michael.2002.The Sources of Social Power (Vol.2), translated by Chen Haihong. Shanghai People's Publishing House. |

米格代尔.2009.强社会与弱国家[M].张长东, 等, 译.南京: 江苏人民出版社. Migdal.2009.Strong Societies and Weak States, translated by Zhang Changdong. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

O'Brien, Kevin and Li Lianjiang. 1999. "Slelctive Poliy Implementatian in Rural China." Comparative Politics (2).

http://cn.bing.com/academic/profile?id=5f85ddd05a70c8dc6941912308164f62&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Oi, Jean Chun.1995. "The Role of the Local State in China's Transitional Economy." China Quarterly (144).

|

欧阳静.2008.农民精神文化生活的历史性抉择[J].三农中国(12). Ouyang Jing.2008. "A Historic Choice of the Spiritual and Cultural Activities of the Peasants." San Nong Zhong Guo (12). |

欧阳静.2009.运作于压力型体制和乡土社会之间的乡镇[J].社会(6). Ouyang Jing.2009."Town Government's Power Operations between the Pressure Hierarchic Bureaucratic System and the Rural Society: A Case Study of Ju Town." Society (6).(in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHEH200905002.htm |

Peng, Yusheng. 2001. "Chinese Villages and Townships as Industrial Corporations: Ownership, Governance, and Market Discipline." American Journal of Sociology 106(5).

|

饶静、叶敬忠.2007.税费改革背景下乡镇政权的"政权依附者"角色和行为分析[J].中国农村观察(4). Rao Jing and Ye Jingzhong.2007."Analysis of the Attachment Government of the Township Governments'Role and Behaviors under the Backgroun of Taxes and Fees Reform." China Rural Survey(4). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZNCG200704003.htm |

荣敬本、崔之元, 等.1998.从压力型体制向民主合作体制的转变: 县乡两级政治体制改革[M].北京: 中央编译出版社. Rong Jingben, Cui Zhiyuan et al. 1998. Transformation from the Pressurized System to the Democratic System of Cooperation: Reform of the Political System at the County and Township Levels. Beijing: Central Compilation & Translation Press. |

荣敬本.2009."变'零和博弈'为'双赢机制'——如何改变压力型体制[J].人民论坛(1). Rong Jingben.2009. "From 'Zero-Sum Game' to 'Win-Win Mechanism': How to Change the Pressure Type System." People's Tribune (1). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-RMLT200902018.htm |

申端锋.2007.从治理性危机到伦理性危机[J].华中科技大学学报(社科版)(2). Shen Dunfeng. 2007."The Crisis from Governance to Morality."Journal of Huazhong University of Science and Technology(Social Science)(2). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GDSK201504025.htm |

Shue, Vivienne. 1988. The Reach of the State: Sketches of the Chinese Body Politic. Stanford University Press.

|

唐海华.2006."压力型体制"与中国的政治发展[J].宁波市委党校学报(1). Tang Haihua.2006."The Pressure System and Political Development of China." Journal of Civic Committee Party School of Ningbo (1). (in Chinese) http://www.docin.com/p-516180616.html |

蒂利, 查尔斯.2007.强制、资本与欧洲国家[M].魏洪钟, 译.上海人民出版社. Tilly, Charles. 2007. Coercion, Capital, and European States. Translated by Wei Hongzhong. Shanghai People's Publishing House. |

Walder, Andrew G. 1986.Communist Neo-Traditionalism: Work and Authourty in Chinese Industry. University of California Press.

|

Walder, Andrew G. 1995. "Local Governments as Industrial Firms: An Organization Analysis of China's Transitional Economy." American Journal of Sociology (101).

|

王宾、赵阳.2006.农业税费改革对中西部乡镇财力影响的实证研究——基于4省8县抽样调查数据的分析[J].管理世界(11). Wang Bing and Zhao Yang. 2006. "Research on the Influences on Township Resources of the Rural Tax and Fee Reform in the Central and Western Regions of China: Analysis of the Sampling Survey Data of Four Provinces and Eight Counties." Management World (11). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GLSJ200611010.htm |

王绍光.2007a.乡镇财政问题的观察与思考[J].山东社会科学(11). Wang Shaoguang.2007a. "Servation and Thought about the Local Government Finance." ShanDong Social Sciences (11). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SDSK200711002.htm |

王绍光.2007b.安邦之道: 国家转型的目标与途径[M].北京: 三联书店出版社. Wang Shaoguang.2007b. The Way of Stabilizing Society: The Goal and the Way of Nation Transformation.Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

韦伯.1997.经济与社会[M].林荣远, 译.北京: 商务出版社. Weber, Max.1997. Economy and Society. Beijing: The Commercial Press. |

吴毅.2007a.何以个案, 为何叙述——对经典农村研究方法质疑的反思[J].探索与争鸣(4). Wu Yi.2007a. "Why to do the Case, why to Narrate, the Reflection on the Challenge to the Method of the Classic Study on the Rural." Exploration and Free Views (4). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TSZM200704007.htm |

吴毅.2007b.小镇喧嚣: 一个乡镇政治运作的演绎与阐释[M].北京: 三联书店. Wu Yi.2007.Xiaozhen Xuanxiao: Interpretation and Explanation of a Township Politics. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

杨善华、苏红.2002.从"代理型政权经营者"到"谋利型政权经营者"[J].社会学研究(1). Yang Shanhua and Su Hong.2002."The State From Vicegerent Manager to Profit-Making Manager."Sociological Studies(1). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2002-SHXJ200201002.htm |

杨华.2009.自杀秩序与湖北京山农村老年人自杀[J].开放时代(5). Yang Hua.2009. "The Normalization of Elderly Suicide in Jingshan Rural Areas." Open Times (5). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KFSD200905011.htm |

赵树凯.2005.乡镇政府的应酬生活[J].中国改革(7). Zhao Shukai.2005. "Phatic Life of Township Government." China Reform (7). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-FZYJ200507001.htm |

赵树凯.2006.虚弱的乡镇权力[OL].三农中国. Zhao Shukai.2006. "The Weak Power of the Township Government." http://www.snzg.cn |

张静.2000.基层政权: 乡村制度诸问题[M].杭州: 浙江人民出版社. Zhang Jing.2000. Grassroots Political Power: Problems on Rural System. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House. |

张静.2006.现代公共规则与乡村社会[M].上海人民出版社. Zhang Jing.2006. Modern Public Rules and Rural Society. Shanghai People's Publishing House. |

周飞舟、赵阳.2003.剖析农村公共财政: 乡镇财政的困境和成因——对中西部地区乡镇财政的案例研究[J].中国农村观察(4). Zhou feizhou and Zhao yang.2003. "Analyses of the Local Government Finance: A Case Study in Central and Western China." China Rural Survey(4). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZNCG200304003.htm |

周飞舟.2006.从汲取型政权到"悬浮型"政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J].社会学研究(3). Zhou Feizhou.2006. "Rural Fee Reform and the Changing Relationship between State and Peasant." Sociological Studies (3). (in Chinese) http://cn.bing.com/academic/profile?id=6da40afabfaae3e3aa7686c205e7a6eb&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

周黎安.2008.转型中的地方政府: 官员激励与治理[M].上海人民出版社. Zhou Li'an. 2008. Local Governments under Transformation: The Incentive of Government Officials Governance. Shanghai People's Publishing House. |

周雪光.2008.基层政府间的"共谋现象[J].社会学研究(6). Zhou Xueguang.2008. "Collusion among Local Governments: The Institutional Logic of a Government Behavior."Sociological Studies (6). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200806003.htm |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31