首先解释一下这一标题——“认识中国的不平等”。“认识”一词在此的特别意义是指以理解为最终目的的知识,完全是为了知识而寻求知识。我并不想对中国的不平等做价值判断,也无意为中国政府或社会解决不平等问题出谋献策,作为一个学者,只是试图摆脱政治因素的干扰,理解中国的不平等。

中国现在正经历着一场划时代的社会变迁,其程度和意义堪与世界历史上其他最重大的变迁——如早期欧洲的文艺复兴、英国的工业革命——相提并论。而且,事实上,中国的这场变迁涉及范围之广、规模之大、人口之众、速度之快、影响之深,是人类历史上前所未有的。更有甚者,这个改变也是根本性的、不可逆的。作为当代社会科学工作者,我们是幸运的,因为我们有机会观察、记录、研究和理解中国正在发生的这些变化。

中国的巨大变化具体反映在哪些方面?概括而言,大致有如下几点。第一,经济发展。从速度上讲,中国的经济发展是十分迅速的。从制度方面讲,中国正经历着从计划经济向市场经济的转型。第二,社会变化。社会主义的许多特征,比如城市居民由国家和单位安排住房和工作等,在今天的中国已经发生了根本性的变化。第三,人口变化。尽管有些社会科学工作者还不够重视人口的变化,但近几十年来人口的变化是中国社会、经济发展的一个重要原因。死亡率从20世纪50年代开始迅速下降,生育率从20世纪70、80年代开始迅速下降,这两点变化对中国影响深远。第四,文化变化。这包括西方文化的侵蚀和中国传统文化的淡薄。文化并非一成不变,中国现在一方面受到西方文化的影响,另一方面其自身固有的传统也在发生改变。需要注意的是,不同群体的中国人具有不同的文化,不能一概而论。总之,上述这些变化都在影响着当今中国人的生活和工作,同时也影响着中国社会的不平等——这也是中国近年来巨大变化的一个方面。

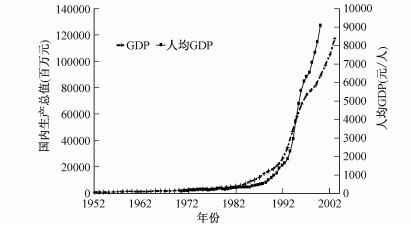

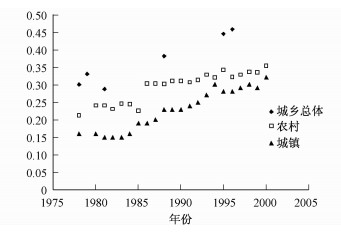

首先,中国经济的产出在20世纪80年代以后迅速上升,实际平均增长率约为每年8% (中国统计年鉴,2000-2004)(参见图 1)。如此大规模的、持续的、快速的经济发展是世界上前所未有的,它远远超过了美国历史上经济迅速发展的时期,即1860年至1930年,当时美国经济产出的实际平均增长率约为每年4%(参见Worth,2009)。从比较的角度而言,中国现在的发展不仅比当时的美国快得多,而且中国目前的经济规模也比当时的美国要大。在经济发展的同时,在中国,社会不平等也有所增加。当然,衡量中国不平等程度的数据在学术上是存有争议的,如数据是否可信,是否具有可比性,是否有质量问题,等等。不过,尽管大家知道基尼系数有缺点,但学界通常还是用基尼系数来衡量不平等(Wu,2009)。图 2给出的基尼系数的数据来自于中国的国家部门1,从图中可以看出,即使是官方的数据,也清晰地反映出不平等幅度的增长。其实,无论选用的是什么指标、什么数据,不可否认的是,中国的不平等在这段时期内确实是大幅度增加的。

1. 主要数据来自国务院发展研究中心信息网的“全国年度统计公报”(2008-2009)以及“地方年度统计公报”(http://www.drcnet.com.cn或http://www.stats.gov.cn)。

|

(图中数据按当年价格计算) 图 1 国内生产总值GDP (1952-2003) |

|

图 2 基尼系数趋势 |

我在此想要探讨的问题是,我们究竟应当如何来认识当代中国所出现的不平等问题。报界有些评论说,中国的不平等会影响中国政治和社会稳定。人们之所以对此非常关心,显然主要是出于对不平等可能会导致种种动荡的担忧。在这一问题上,更详细的讨论可参考吴晓刚(Wu,2009)最近的文章。

在我看来,这是一个不可能有简单答案的问题,而是一个研究议程。但是,至少我本人抱有以下这样一个坚定的想法,那就是我们不应该、也不可能孤立地看待不平等问题。这不像实验科学,其研究对象可以与其他东西隔开,可以完全排除其他因素和外界干扰。要理解中国的不平等,应该将其置于中国的情境中,包括中国的历史、文化、政治和经济结构。虽然我目前对中国的不平等这一命题的理解还很有限,许多想法尚有待于将来的经验研究加以检验。

第一,中国的不平等很大程度上可以归因于集体的因素,比如区域、户籍、工作单位、社会关系、村镇、家族、家庭等等。也就是说,目前中国的许多不平等现象并不是个人层次上的,而是集体层次上的。

第二,中国传统的政治意识形态助长了以业绩为基础的不平等。此处所谓的业绩是以集体利益为标准的。在中国,现实中居于领导地位的人往往被赋予了很多便利和特权,其理由乃是因为许多人相信他们为公共利益做出了贡献。换句话说,假如赋予上层人特权将有利于其属下或社会中的其他人,那么这种不平等在中国传统意识形态体系上是被认可、被鼓励的。

第三,可能是因为官方的宣传以及中国近年来的自身经历,有一种观点认为,不平等是中国经济发展中不可避免的后果和代价。官方的宣传强调,经济发展需要让一部分人先富起来,而因此带来的不平等就是这个社会为发展付出的代价。现在,很多中国人已接受这一观点,认为不平等是一个国家经济发展中不可避免的(即使是他们不愿意看到的)一个后果。

当然,我并不认为这三点看法已得到了充分的实证研究的证明,但我首先要解释为什么我会有这三点看法。

二、关于中国不平等的三点看法 (一) 集体性的中介机制认识中国的不平等应该考虑到中国的国情和特征,但不应该过分强调中国和其他国家不一样。过分强调不一样和认为中国与外国没有区别的看法都是极端的,因而都是不正确的。的确,中国是有一定的特点,但和外国相比,它的许多特点其实是量的差别,而不是质的差别。

首先,在中国,政府的角色非常显著,从中央到地方,政府都是非常强的。在其他大多数国家,没有这么强的政府。第二,企业利益和政府利益是相互结合的,也就是说,企业、商业和政府、政治在经济利益上是一致的,私人关系也是密切的。而在世界上,很多国家并不是这样。第三,中国有多层次的家长式管理传统,也就是说,中国是一个强调多层共同属性的社会,而不是每一个人都是大社会的一般成员。在古希腊,虽然不是每个人都能成为公民,但公民之间是平等的,是可以直接与政府对话的。而中国很大,中国人在社会上的角色都是由属于一个小的地方、小的单位开始,再到属于一个大的地方、大的单位。管理也是一级管一级,是嵌套的,而不是直接针对个人,个人在社会上没有独立的角色。譬如,在中国开会的时候,单位属性很重要,头衔(如院长、主任之类)很重要,这就是因为中国是一个强调多层共同属性的社会。一个单位的成员或领导不是一个独立的人,不是一个可以抛开单位属性的人,一旦他们的身份脱离了单位,就不容易被认可。就这一点而言,可以说是一个和西方社会不一样的地方。那么“多层”是什么意思?举例来说,有地方政府,基层政府,单位,家庭,社会关系等不同的层次;有系、院、大学以及不同级别的大学(如“211”、“985”大学)等等。总之,中国社会是一个具有很多层次嵌套、一环套一环的社会结构。

因此,中国的经济并不是简单地向市场经济、向美国式的市场经济迈进。有些比较幼稚的观点认为,中国就是像美国一样的资本主义,如果今天不是的话,明天一定会是。而我之所以不认为中国会变成一个完全的资本主义的经济、社会体制,就是因为出于对这些结构上的、传统文化的以及相互利益关系等方面的特点的考虑而形成的看法。

在我和Hannum合作于1996年发表的文章(Xie & Hannum,1996)中就已经提出,在中国,影响收入最重要的因素不是个人因素,而是区域差异,而且,收入受区域性的影响非常大。之后,在2005年发表的文章(Hauser & Xie,2005)中,我们发现,这些区域性差异对个人收入影响的作用有增无减。吴晓刚和他的导师特雷曼(Wu & Treiman,2004)合作的研究则发现,在中国,户口对人们的社会地位影响也非常大,即农村户口和城市户口的人群之间有很大的差异。这些差异,并不是由于个人的努力和能力不同所造成的,而是一种结构性差异,是个人摆脱不了的。在我和吴晓刚最近发表的一篇文章(Xie & Wu,2008)中,还讨论了单位在当今中国的重要性。我们注意到,目前,有很多人认为,单位已经不重要了,其实这种看法是值得商榷的。我们认为,在当今中国,单位依然举足轻重,它对个人的收入、声望、福利乃至社会关系,都依然发挥着非常大的作用。王丰最近出版的著作(Wang,2008)也支持了这一观点。

不久前,英国《卫报》(The Guardian)曾发表了一篇基于一项联合国调查的文章(Vidal,2008),题为“Wealth Gap Creating a Social Time Bomb”(“贫富差距制造了一枚社会的定时炸弹”)。这篇文章虽然不是特别针对中国的,但是有两处提到中国。首先,文章引述该报告说,北京是世界上最平等的城市,但是接下来又称中国已经有很大的不平等。为什么会有这两个看上去有些自相矛盾的观点?其实,这两个观点并不矛盾。中国的不平等程度是很大的,但中国的不平等主要是区域之间或群体之间的不平等,如北京和其他城市的之间的差别,或农民和非农民之间的差别等。而对在同一个城市,比如对在北京居住的人们来说,他们之间的不平等,尽管很难说不是世界上最小的,但与世界其他一些的大城市,比如纽约、伦敦等的比较来看还是比较小的,相对而言,后者那些城市中不平等的系数要更大。实际上,这两个看上去自相矛盾的观点告诉我们,中国的不平等是由区域造成的。

基于官方发布的资料,我们可以用数据说明一下区域因素的重要性。从图 3(地方年度统计公报,2008)可以看出,区域差异对收入是有很大影响的,同时,农村和城市的差别也很大。这一统计图表所显示的差异与人们普遍感觉到的情况是相吻合的,比如,广东、上海的人均收入很高,而在西部地区如甘肃等的人均收入很低;城市人口收入高,而农村人口收入低。中国这一差别幅度要比其他国家(如美国)大得多。

|

资料来源:根据国家统计局官方网站中“地方年度统计公报”的2008年度统计数据汇总 图 3 城镇与农村居民人均年收入比较(单位:元) |

和区域因素的作用相似,单位因素也是产生及维系不平等的一个重要的集体性中介机制。众所周知,在中国,改革开放以前,单位是很重要的,单位几乎决定了一个人的所有方面,包括日常生活、政治生活、工作、经济状况等。在那个时代,肉票、粮票、糖票、电影票、洗澡票、自行车票、缝纫机票等几乎所有票据都通过单位(或里弄等)发放。此外,连结婚都要单位批准,住房也要单位提供。假如婚姻不幸福,单位还要出面调解。如果一个人在外面犯了错误,别人首先就要找到他/她的单位,等等。有些人根据改革开放以来的一些变化,因而认为上述情况都是1978年以前的事情,改革开放以后,单位制就垮了,已经不重要了。我以为,这个认识是不全面的,在今天的中国,单位还是很重要,譬如说,当大学生对自己的事情处理不当出了什么问题,他(她)所在的系、院、校领导还是要负责的。

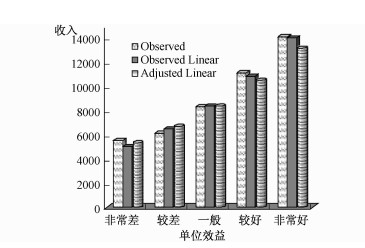

1999年我们(Xie & Wu,2008)对上海、武汉、西安这三个城市做了一个调查,经过数据分析后我们发现,决定人们收入的最主要因素是地区、城市,其次就是单位(参见表 1)。单位的重要性远远超过个人因素,比如教育、工作经历、性别、干部身份等等。在中国(尤其是城市),单位属性、单位效益对个人收入有很大的影响(参见图 4),比如,同样是大学教授,工资收入会有差异。为什么有的大学教授工资高而有的大学教授工资低?这在很大程度上是由于不同的学校(单位)在涉及具体的教授待遇问题上的措施不同造成的,因为,学校的属性和单位的效益直接影响个人的收入。一个教授在这一单位里做的贡献,假如可以从客观角度来衡量的话,可能和另一单位的教授做的贡献是一样的,比如课程是一样的,发表文章的情况也是一样的,但待遇却可能是不一样的。这就是说,仅仅因为单位属性不同,便导致了教师收入上的差异。推而广之,人们也就不难理解,从事同样工作的职员,单位不同,收入就会有差别,有时会是很大的差别。即使我们用统计的办法能够对一些个人的特征进行控制,比如受教育年数等,单位因素在决定工作者的经济收入和福利方面仍起着重要的作用。总之,单位因素是影响中国不平等现象或者分层的重要因素。单位实际上可以被视为是一个边界,它决定了职工的待遇,而待遇是单位提供的。有的单位钱多,有的单位钱少。虽然有些人可能会认为不平等是不公平的,但是很多人还是可以接受由于单位因素而造成的经济待遇等方面的不平等。因为有边界,不是谁都可以随便成为某单位的成员,所以进入好的单位是取得社会地位关键的一步。

| 表 1 收入对数方差被解释的百分比 |

|

图 4 单位效益不同导致的收入差异 |

我认为,不平等自古以来就是中国文化的一部分。这一看法的提出是基于我对历史资料的考察。这方面的理论研究还在进行中,目前尚处于尝试性阶段(参见谢宇、董慕达,2009)。关于这个主题,我在此先提一下古代中国的几大重要特征,而我将要列举的那些特征并不是我个人的发现,实际上在西方学术界已有共识,我只是出于自己的需要对其重新作了梳理。

第一个特征,是中华帝国在理想的情况下是统一的,即一个天下只能有一个君主。当然,大一统是理想情况,例外是常见的,如三国鼎立等。但是在理想情况下,天下应只有一个皇帝。这种大一统的思想,在中国非常强烈,这和西方是不一样的。

第二个特征,是中华帝国地广人多,所以,它面临的最大问题是管理。在当时没有汽车、高速公路、火车、手机、互联网和其它现代通讯技术的情况下,从中央政府到地方,传递一封文书和信礼可能要花几个月,交通不便,信息不畅,诺大一个国家要想对其进行有效管理,可以说是极为困难的,历史上,在其他地方也不多见。然而,恰恰是在古代中国却出现了管理上的奇迹。当今很强大的国家美国,也可谓是地广人多,但是,众所周知,美国是在近、现代社会条件下形成和发展起来的。美国在19世纪末就有了铁路、汽车,其工业化、机械化的发展速度都很快,到1930年左右,就已经迈入世界上发达国家的行列。经过两次世界大战,美国的联邦政府更趋强大,国家管理也有了更多的资源。但是在古代的中国,如此大的国家,统治那么多年,而基本的模式又没有什么变化,这是极不寻常的。

第三个特征,是中国的文官官僚制。虽然,改朝换代要靠军人,但在漫长历史中,中华帝国的管理靠的是文官官僚,这是和其他古代帝国(如罗马帝国)较为不同的。在中国历史上,文人可以做官,甚至做大官。直到今天,中国人都希望自己的儿女读书,“学而优则仕”,读好了书就有出路,这是一个有特点的文化产物。与其他国家相比,中国的官僚制起源早、规模大,在世界历史上显得很特别。

第四个特征,是除了皇帝,中国的贵族和权贵阶层是很不稳定的。如清朝初期的藩王之一平西王吴三桂,没有经过一代,就被平掉了。其实,皇帝不希望贵族和权贵阶层世袭。中国历史上重要的官僚基本上不是世袭的,这和欧洲很不一样,欧洲的官职是可以由上一代传给下一代。在欧洲历史上,贵族的财产一般也只传给一个儿子——长子,所以其家族可以一直保持着财富和影响力。而中国历史上的情况就很不一样,首先,除了皇帝(和极少数职位),职位不可以传代;其次,富人实行多妻,有很多儿子,而且这些儿子对父辈留下的财产基本上是平分的,所以不管有多大的能耐,再大的财富和影响一般经过三代之后就基本上所剩无几了。也就是说,在中国历史上,要靠传代获得财富是很困难的(参见何炳棣,1999)。中国的特征,就是强调对儿子进行投资以使他们以后有能力挣得财产,而不是直接给予财产。儿子没有财产不要紧,让他去读书,让他能够进入仕途,然后是升官发财。由此,从文化观念上来说,中国社会是强调社会流动的,至少有些社会流动是实现了的(参见Ho,1964)。而在西方,贵族就是贵族,平民就是平民,两者根本上处于分隔状态。所以,中国从秦朝开始,甚至从战国开始,就没有了封建制,因为封建制的特征就是世袭制,就是分割制,而不是流动,不是集权。

第五个特征,是在中国后来的政治体系中,意识形态的作用是非常强大的。从西汉开始,整个中国的政治体系几乎没有太大的改变。这种政治体系中最核心的内容还是以孔孟之道为基础的意识形态。我甚至认为,现在的中国政府在有些方面已继承了历史上中华帝国二千多年的传统。更进一步地说,中国现在的政治体系在一定程度上是中华文化二千多年遗留下来的产物。

马克斯·韦伯(Max Weber)是一个德国人,他没有来过中国,不懂中文,但他是一个非常优秀的社会学家,主要著作有《经济和社会》(Weber,[1921]1978)等。他还写过一本有关中国官僚体制的书(Weber,1951),虽然主要是基于二手资料,但他对中国的情况还是写得很好的(参见Zhao,2006)。他在书中对中国传统的官僚体制提出了两个疑问。第一个疑问是,对于官员的选拔,考试是可以的,但为什么不是考他的管理能力,比如算账、管理等这些有用的知识,而是考一些毫无实用价值的经典,他对此想不通,为什么考试的内容和官员要做的工作不一致?其实现在也是一样,升官要有学位,最好是学理工科的,要数学好、物理好,哪怕官员在管理时用不到这些课程的内容。提拔官员时看重数学和物理,这好像是很奇怪的事情。这是M.韦伯的第一个疑问,他觉得这很浪费,因为考的东西是没用的东西。他的第二个疑问是,地方官员的指派是短期的,三年一轮,他认为这也很浪费。一个官员为了工作,要对一个地方了解,要和一个地方的百姓乡绅打成一片,要了解民情和风俗习惯,但是刚刚了解了就被调走了。因而他得出结论说,中国的官僚体制是低效率的。他的结论其实没错,中国的官僚体制的确效率不高。但是他没有想到,在历史上,效率对于一个政权、一个王朝来说不是最重要的事情。效率再低,国家还是皇家的;效率高了,国家破裂,变成了人家的怎么办呢?从这个角度说,我认为,中国古代官僚系统是成功的,因为它解决了管理中国这一大难题。除了中国官僚体制,在当时的客观条件下,很难想象还有什么其他的办法能够管理这么大的国家。

为什么统治中国需要官僚体制呢?假如一个地方的贵族形成了自己的势力,如何能保证他们对中央政府完全服从?在战争时期,如何让他们派兵、出钱?要挖运河、修城墙,如何知道他们会配合?所以,皇帝只能指派自己的官员到地方上去管理。当然,在实际管理的时候,官员又一定要有很多自主权,因为皇帝太远,不了解情况。这样一来,集权帝国的地方官员所面临的处境与封建制下的地方贵族就有了本质的区别。一方面,地方官员是受中央政权指派和控制的,以后的提升也要靠中央的决定。另一方面,地方官员又必须为地方做事情,这样才有升迁的机会(谢宇、董慕达,2009)。中国的官僚体制,是一个对中国古代皇帝很有用的发明,是一个能够把中华帝国稳定维持下去的非常重要的手段。从古到今,中国的版图一直非常大,但历代的大多数皇帝意识到不能仅靠军事来统治。因为军事是把双刃剑,如果不给军人以力量,他们做不成事情;给他们力量,他们可能造反。军人是很危险的,所以皇帝很聪明,不用军人,用文人,虽然文人可能效率低、迂腐,但是不易造反。

中华帝国靠什么来统治?有人说,它靠的不是刀剑,而是靠孔孟之道,我认为这一说法并不夸张。孔孟之道是中国历史上皇帝统治国家的重要工具,没有孔孟之道,就没有官僚体制,中国历史上各个时期也不可能有这么长期的中央集权帝国。孔孟之道很有意思,它的重点是仁政。也就是说,我有权力,实际上是为百姓好,这是一种具有亲和力的意识形态。比如孟子说“民为贵,社稷次之,君为轻” (《孟子:卷十四尽心下》),这其实是把皇权的最终目的归结到为民服务上。然而,孟子又认为,为了最终做到为民服务,不平等是天经地义的:“夫物之不齐,物之情也”(《孟子:卷五滕文公上》)。用现代经济学的说法,人与人之间适当的不平等关系是一种互补性关系,对大家都有好处,而绝对的平等会导致整个社会的普遍贫困。故孟子说,“如必自为而后用之,是率天下而路也。故曰:或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人;天下之通义也。”(《孟子:卷五滕文公上》)他认为,每人都必须耕耘劳动的绝对平等是行不通的,会使大家贫困。人是有区别的,有的人聪明,他们就从事脑力劳动;有的人不聪明但力气大,就去从事体力劳动,社会分工有别。在中国,很多人都知道这句话:“或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治于人。”这句话对我们理解不平等是有意义的。能力强的,就有特权,就统治别人;没能力,花力气的,就做下面的工作,就打工,这是一个合作关系,是大家都认可的,穷人也认为这样好。

为什么穷人也觉得这样好?实际上在中国的历史环境下,它包含着两层含义。第一层含义是,如前所述,富人有特权是为大家做事,也包括为穷人做事。所以穷人不要觉得吃亏,这样的社会分工对大家都有好处,给大家都带来利益。这叫家长制(paternalism)思想,这种思想在当今的中国依然很普遍。第二层含义是,这个社会谁有特权、谁富,至少从理论上讲不是天生注定的,而是看个人做得怎么样,是不是有能力。一个人现在没能力,也许将来会有能力;自己没有能力,可以把儿子培养得有能力;再退一步,如果儿子没能力,可能孙子会有能力,总是有一些希望。所以,中国的文化在潜移默化中总是教人往前看。不仅仅是要人计较眼下的状况,而且要人往前看,不仅要看自己的将来还要往下一代看,也就是说,其所主张的往往是要人们为了实现将来的梦想而牺牲现在的利益和享受。一个人的现状不好并不要紧,他还可以寄希望于下一代。这种想法是很有吸引力的。这是一个社会流动机制,能给大家带来机会。

大家都知道欧阳修的故事,有本小人书专讲他的故事,这类小人书在中国有很多,大都讲历史上成功人士的故事。老师、家长都会给孩子讲这些故事,让他们知道,即使家境贫困,那怕是一贪如洗,但只要勤奋努力,他们就可以得到除了皇位以外的任何东西,只要读书读得好,就可以像欧阳修一样做官,做兵部尚书,等等。另外,中国文化中最理想的文人不但是很好的学者,还是很好的官(“民之父母”)。为什么民众会形成这样一种对官员的期待?这是因为中国传统的政治意识形态强调仁政,而且,官员的管理行为是相对独立的、自治的,所以,对官员的选择标准并不是管理能力或者施行命令的能力,而是要看这个人是不是好人,是不是一个有德之人。然而,如何知道一个人有德还是没德,这是一个很难进行评价的问题。中国古代用过很多方法来衡量一个人的德行,如看他是不是孝顺,对上级是不是尊重,是不是守规矩等。在汉朝,选官的察举制中最主要的常科叫“孝廉”,这是因为儒家思想认为孝与廉都是人最基本的道德品行。《论语》有言:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣。”(《论语:学而第一》)隋朝以后,评价一个人品行的优劣更看重的是其古书读得好不好,因为,在持这一判断标准的人看来,至少,古书读得好可以反映出一些基本素质:聪明、勤奋、顺服、尊师、自律,等等。这和今天官方提干重视数理化背景的道理是相似的。虽然管理工作本身可能并不需要数理化,但是至少通过数理化教育的检验,上级可以知道一个人是不是聪明,是不是听话,是不是用功,是不是努力上进。这看上去是对知识的检验,其实是对德行、人品的检验。

前面讲过,中华帝国幅员辽阔,被指派的官员工作的地方很远。官员是一个工作相对独立的人,他是不是一个好官——“民之父母”,主要不是取决于他的技术能力,而是看他的德行。官员,特别是地方官承担着双重责任,即对上司对下属都负责任。他们的工作是自治的,因为皇上那么远,管不到他,很多事情都是可以先斩后奏、自己管理的。皇权的合法性在哪里?受到孔孟之道熏陶的官员们都会认为是天命,中级官员的功能就是帮助皇帝实现这个天命。所以,他们认为自己是为老百姓做事情,让老百姓有吃有穿。人们可以在古书中经常看到,中级官员有时候违背上级,是因为他们认为这样做是真正符合他们作为“民之父母”的使命,也是最终和皇帝的天命相吻合的。

历史上,县一级以上的官员都由朝廷任命,所以官员的权力来自于中央,而县官所要处理的事情主要又是为了一方百姓,这是个矛盾,需要有一种平衡,因为对上面太负责,就可能牺牲下面的利益。中国官僚体制下的这一双重责任性的特点不可避免地导致了“欺上瞒下”这种现象,对上面不能说全,对下面也不能说全,官员总是要有所保留。这种“欺上瞒下”的现象是中国社会结构造成的。官员有时不能讲实话,讲实话乌纱帽就保不住了。三年自然灾害(1959-1961)的根本原因就是这个平衡被打破了,官员只对上面负责,而不对下面负责。中国的这种相互牵制的官僚体系有二千多年的历史,官员没有很多的自由空间,他们既要对上面负责,又要对下面负责,所以他们都是很累的。但是,如前所述,在中国这一环境中,当官恰恰是很多人向往的,想起来挺可悲。很多官员实际上是很优秀的,但是因为结构的原因被迫要作假,那怎么办呢?上面也知道下面的官员作假,所以编了很多程序来检查下面。“上有政策,下有对策”,不断地循环,不断地使管理程序越来越复杂化、官僚化。

在传统的官僚制体系中,衡量官员的重要标准是看他们的政绩,即看他们是否帮助皇帝实现天命,其实就是考察他们管辖下的人民生活得如何?中央不管他们做什么,只要这个地方富裕了、和平了、不出事,他们就是好官;反之,他们做得再好,工作再努力,只要出了事情,都是他们的错,甚至出现天灾也是地方官的错。如果情况好,大家就说这个官真好,几年都没有灾害,连老天都欣赏他做官,所以政绩自古以来就很重要。中国现在讲政绩只不过是回到了中华帝国的管理方式。

2007年我们在甘肃做了一个调查。甘肃很贫困、很偏远。我们问当地的被访者:影响你们经济利益的最重要因素是什么?同时,我们给被访者五个选项:中央政府、地方政府、单位、家庭和个人(见表 2)。虽然居住很偏远,但仍有接近半数的当地被访者的首选是中央政府,即他们认为中央政府是决定其经济地位的最重要因素。第二重要因素是地方政府。相对来说,个人因素是次要的,没有政府重要。这就呼应了前面提及的在中国传统文化中,人民对官员、对政府有着极高期望这一判断。

| 表 2 边远地区居民对影响个人经济福利状况因素的看法(n=633) |

1. 此项调查数据为首次发表。

上文提及父母官(地方官员)有时候为了保护自己地方的利益违抗上级,那么当地的人是怎么来控制地方官员为他们做事的呢?我们知道,被派遣来的地方官员往往并不是当地人,和当地人也没有亲属密友关系。中国古代的做法很耐人寻味,从汉代开始,人们就给地方官员立碑(甚至建祠庙、唱颂歌),说他们怎么好,修了路,建了桥,制住了土匪,等等,在碑文中对其政绩极大地、夸张地歌颂一遍。在路边、桥前或祠堂里立碑,大家都能看见,官员当然也很高兴。碑不但为死去的官员立,而且也为活着的官员立。作为民意的一个反映,碑对官员的提升是有益的(谢宇、董慕达,2009)。所以说,尽管中国古代没有民主,但是地方势力利用声誉机制来影响官员,它一方面满足了官员心理和仕途的需要,另一方面也会激发他们为当地人民造福的成就动机。

(三) 不平等是中国经济发展的副产品三十多年前,在中国改革开放刚开始的时候,官方作过宣传,说经济发展需要让一部分人先富起来。当然,这样的提法是为了让民众把不平等作为经济发展的代价来接受。我认为,现在有许多中国人已经认同这一观点,即不平等是中国经济发展的副产品。

我们先提出一个假设,称它为社会投影(Xie & Wang,2009)。这个假设的前提是这样的,即一般普通人对其他国家的社会状况大都并不是太清楚,他们中的绝大多数人没去过国外,就算一部分去过也是走马观花,对其了解基本上只能说是表面的。要深刻了解一个社会是一件很难的事情,对于一般的中国人来说,他们对其他国家包括其不平等程度在内的社会情况的认识也同样如此。虽说普通中国人对其他国家的发达水平多少知道一些,这很大程度上是基于媒体对其他国家的发达水平的报道。而当被问到其它国家的不平等程度时,尽管他们都会给出自己的看法,但这些看法大多都掺杂着许多想像的成份。在调查中,当被访人被问及哪个国家发达、哪个国家不发达时,被访人的确知道不同国家的发达程度;可当其被问及各个国家之间不平等的程度时,他们并不清楚,但他们会根据自己的想象给出一些被要求作出的判断。

这里的数据来自于2006年我们在六个省市(北京、河北、青海、湖北、四川、广东)所进行的调查(Xie & Wang,2009),受访者将近5 000人。我们请被访者评价以下五个国家即中国、日本、美国、巴西、巴基斯坦的发达程度,按0到10打分,最发达的为10分,最不发达的为0分。然后,请被访者评价这同样五个国家不平等的程度,按0到10打分,最不平等的为10分,最平等的为0分。实际上,社会科学研究对各国的这两方面都是有数据指标测量的,都有发展程度和不平等程度的比较数据。表 3给出的是我们的调查数据结果和客观指标的比较。联合国对国家发达程度的客观指标在第一列,第二列是被访人给这五个国家发达程度的平均评价分,其中美国遥遥领先,九点多,第二是日本。此处,我们的调查数据结果和联合国的指标基本上吻合,只是中国的被访者明显地低估了日本的发达程度,但是美国和日本还是在其他国家前面。下边两个是中国和巴西,这两个国家相近,而从联合国的数据来看也很相近。最后是巴基斯坦,这也和联合国的数据基本吻合。当然,调查数据总是有误差的。

| 表 3 调查对象对于以下五个国家发展水平与不平等程度的评分(与联合国评分相比较) |

在我对上述调查所得到的不平等程度打分结果作出解释之前,先了解一下各国不平等的客观情况。在世界上规模较大的的国家中,最不平等的国家之一就是巴西,这主要是因为巴西的平均教育程度低。但巴西同时又是一个国际化的国家,正因为国际化,教育的回报率非常高,这就加剧了巴西的不平等。同时,巴西也很大,也有较大的地区差。中国和美国相比,中国的不平等程度实际上已经远远超过了美国。巴基斯坦的不平等程度是低的,而日本是最低的,它的贫富差距不大。

那么,此次调查的被访者们又是如何给各国不平等程度打分的呢?其主观评价的总体情况是,认为美国的不平等程度要超过中国,日本的不平等也很高,而最低的是巴基斯坦(参见表 3)。特别值得注意的是,被访者认为巴西的不平等程度是低的而不是高的。可以发现,这些评价与联合国所得出的结论恰恰相反。如前所述,被访人对其他国家的发展程度可以比较准确地打分,但他们对其他国家的不平等程度却不了解,因此他们对此的打分大多是与基于客观指标所得出的评价不符的。然而,从他们给出的信息中却可以使我们大致了解普通老百姓为什么要这样打分。

中国最近经历了很多变化,其中既包括经济上从不发达到相对发达的变化,也包括了在人们生活中从相对平等到不平等的变化。在改革开放前经济上相对贫困的时期,大家相对平等。中国现在相对发达了,人们之间的不平等也相应地增加了。或许有些人这样认为,美国是我们的将来,而目前中国的发展只进行到了一半,我们的不平等就已经增加了如此多,那么如果变成像美国那样,以后还要更加不平等。正因为美国比中国更发达,所以他们认为美国会更不平等。我们在同一调查中还问到,发达国家与不发达国家的不平等相比,发达国家的不平等程度是否要高于不发达国家,对此表示同意的被访人占到了大多数。

我们还进行了这样一项数据分析,按照被访人对不同国家发达程度打分的高低进行排序,即认为哪个国家最发达、哪个国家第二发达等等(见表 4)。第一类主流排序,其对发展程度的排序是美国第一,日本第二,巴西第三,中国第四,巴基斯坦第五,有34.11%的人选择了这样的排序;第二类,把巴西和中国换一下位置,这种排序也有百分之三十多;第三类是与联合国的评分排序相一致的,即日本、美国、巴西、中国、巴基斯坦,但作出如此排序的人,只占受访者总数的2.18%;第四类是日本、美国、中国、巴西、巴基斯坦。选择这四种排序的累计占到了71.62%,其他种类的排序属于没有规律,可看作是测量误差造成的。面对这样的数据,我们想搞清楚的是,对发展程度的打分排列和对不平等程度的打分排列之间有着什么关系(见表 5)。通过数据分析,我们发现,被访人对不平等程度的打分排列和对发展程度的打分排列有明显的关联,有很多人对发展程度的排列顺序和对不平等程度的排列顺序是完全一致的,这是正向的关系(见表 5上半部分,第1-4行)。还有负向的关系,甚至有的受访者打分恰好相反,即假如他们认为发展程度由高到低的排列是美国、日本、巴西、中国、巴基斯坦,则同时认为不平等程度的排列是相反的,最小的是美国,第二小的是日本,等等。类似的相反的排列(参见表 5下半部分,第6-9行)。

| 表 4 被调查者关于发展水平的主要排序方式 |

| 表 5 被调查者关于不平等与发展水平的主要排序方式的交互统计 |

总之,我们发现,被访人关于发展水平的评分与联合国的评分是相似的,其中对日本和巴西的评估稍微低了一些,特别是对日本的评估明显偏低。但是被访人关于不平等水平的评估打分和联合国的数据很不符合,有的甚至完全排反了。相当一部分人关于不平等的评分来自于他们对发展的评分。他们怎么看不平等和发展的关系呢?结果有正有负。因为中国最近的经历表明,发展和不平等的趋势是正反的关系,即经济的发展和不平等的增加是同步的,所以体现在被访人中的主流观点是正的相关关系。这一结果反映了中国最近的经历和官方的宣传,它与不平等是中国经济发展的代价这一观点相吻合。

三、结论以上,我提出了三个主张或曰看法。第一,中国的不平等在很大程度上是通过集体的中介性因素体现出来的。由于存在集体这一作为产生不平等的机制,故不平等的界限是结构性的而不是个人化的,不平等程度在日常生活中也得以淡化,由此,在民众中不容易造成不满。第二,从意识形态上来看,虽然中国有着很强的、要求平等的道德呼吁(Wu,2009),中国的传统文化实际上还是接受不平等的。不过,我认为,民众对不平等状况的接受是有条件的,其条件就是,这些不平等要给一般劳动人民带来实惠,并且一般的劳动人民有流向更高的社会地位的可能性,即只要更高的社会地位可以通过自身努力得到。因为受到这样的中国传统文化的影响,许多中国民众目前还是能够容忍不平等的现状。第三,有些中国民众认为经济发展本身可能会带来不平等:因为我们要发展,为了改进大家的生活,就很难避免不平等,所以,一些对不平等不满的人也能被动地和勉强地接受中国现在的不平等。基于以上三点考虑,我认为,中国不平等的问题本身,在最近的一段时间内,不太可能造成社会不稳定。也就是说,尽管中国的不平等现象确实存在并有所增加,然而它本身的危险性可能被夸大了。我认为,中国社会有一定的机制(如政治、文化、舆论、家庭、社会关系等)来调节不平等所带来的社会危害。最后,需要强调的是,我的这一初步结论并不带有任何政治色彩,只是我对中国不平等的一点粗浅的理解而已。

Han Wenxiu. 2004. "The Evolution of Income Distribution Disparities in China Since the Reform and Opening-Up. " Pp. 9-25 in Income Disparities in China: An OECD Perspective, edited and published by Organisation for Economic Co-Operation and Development. http://chinaplus.cri.cn/newslive/2017/64/index.html

|

Hauser, Seth and Xie Yu. 2005. "Temporal and Regional Variation in Earnings Inequality: Urban China in Transition between 1988 and 1995. "Social Science Research (34): 44-79. https://www.researchgate.net/publication/223646113_Temporal_and_Regional_Variation_in_Earnings_Inequality_Urban_China_in_Transition_Between_1988_and_1995

|

Ho Pingti. 1964. The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911. New York: Columbia University Press.

|

何炳棣. 1999. 扬州盐商: 十八世纪中国商业资本的研究[J]. 中国社会经济史研究(2): Pp. 55-76. Ho Pingti. 1999. "The Salt Merchants of Yang-Chou: A Study of Commercial Capitalism in Eighteenth Century China. " Research in Chinese Social Economy (2): 55-76. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZSJY199902008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

中国国家统计局, 编. 中国统计年鉴(2000-2004). 北京: 中国统计出版社. National Bureau of Statistics of China (compiled). Chinese Statistical Yearbook (2000-2004). Beijing: China Statistical Press. |

Vidal, John. 2008. "Wealth Gap Creating a Social Time Bomb. " The Guardian, 23 October 2008. Available on internet at: Guardian. co. uk, accessed on March 28, 2009. http://www.researchgate.net/publication/265494326_Wealth_Gap_Creating_a_Social_Time_Bomb

|

Wang Feng. 2008. Boundaries and Categories: Rising Inequality in Post-Socialist China. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

Weber, Max. 1951. The Religion of China: Confucianism and Taoism. Glencoe, IL: Free Press.

|

Weber, Max. [1921]1978. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley, CA: University of California Press. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470755679.ch3/pdf

|

Worth, Measuring. 2009. http://www.measuringworth.com/. Accessed on June 24, 2009.

|

Wu Xiaogang and Donald Treiman. 2004. "The Household Registration System and Social Stratification in China: 1955-1996. " Demography 41: 363-384. https://link.springer.com/article/10.1353/dem.2004.0010

|

Wu Xiaogang. 2009. "Income Inequality and Distributive Justice: A Comparative Analysis of Mainland China and Hong Kong. " The China Quarterly 200: 1-20. https://www.psc.isr.umich.edu/pubs/abs/6115

|

Xie Yu and Emily Hannum. 1996. "Regional Variation in Earnings Inequality in Reform-Era Urban China. " American Journal of Sociology 101: 950-992. http://www.jstor.org/stable/2782235

|

谢宇、董慕达. 2009. 天地之间: 汉代官员的双重责任[R]. (未发表)美国密西根大学. Xie Yu and Miranda Brown. 2009. "Between Heaven and Earth: Dual Accountability of Han Officials. " Unpublished paper. University of Michigan. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHEH201104002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Xie Yu and Wang Guangzhou. 2009. "Chinese People's Beliefs about the Relationship between Economic Development and Social Inequality. "Population Studies Center Research Report 09-681, University of Michigan. http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr09-681.pdf (accessed June 24, 2009).

|

Xie Yu and Wu Xiaogang. 2008. "Danwei Profitability and Earnings Inequality in Urban China. "The China Quarterly 195: 558-581. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20445771

|

Zhao Dingxin. 2006. "In Defense of Max Weber: The Logic of Comparison and Patterns of Chinese History. "Manuscript. The Department of Sociology, the University of Chicago.

|

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30