在费孝通所有的著作中,《乡土中国》的阅读率无疑是最高的。这本薄薄的小书从问世至今,已过去60多年,不仅吸引了一代代的年青学子因阅读这本书而有志于从事社会学、人类学的学习与研究,而且也让许多已有所成的学者因不断重读这本书而获得新的灵感与启示。其读者群不仅限于社会学、人类学领域,还扩展到学术界之外的社会各领域与各阶层。

这是一件值得深思的事件。这本书文字的深入浅出、所列举实例的自然亲切固然是它赢得各式各样读者的重要原因,但更重要的,应该是费孝通对中国社会与文化现象的准确捕捉与把握。因此,即便针对这类现象,费孝通所提出的概念“没有经过琢磨,大胆朴素”,但重新阅读总能给人启迪:我们不但从中发现许多当代社会学、人类学理论与观点可以从这里找到出发点,还发现费孝通所提出的许多概念蕴含着可以进一步挖掘的潜力,经得起现代的重新诠释,从而使得这本在费孝通本人看来还“不成熟”(费孝通,[1947]1985)的著作常读常新,具有经典的意味。

几十年来,不断有人试图对“差序格局”概念作一厘清和进一步明确的阐释,也不断有人将其与国际上新的理论进行衔接以更好地把握对中国社会及其变迁的研究。尤其是近几年,几位国内外重要的社会学家与人类学家不约而同地撰文表述了对这一概念内涵及其学术意义的新的理解。这一切不但表明“差序格局”这一概念在费孝通整个学术体系中的重要性,也说明该概念仍有探索的空间。本文由此出发,试图进一步探讨由“差序格局”引出的一些问题。

一、差序格局”及其含义的诠释如阎云翔所说,几乎所有有关“差序格局”的探讨都是从下列文字开始的:

我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好象把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。(费孝通,[1947]1985:23)

以“己”为中心,象石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不象团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是象水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。(同上:25)

在《乡土中国》的另一处,费孝通还用了孔子的一段话给出了“差序格局”的另一个比喻:

子曰:“为政以德,譬如北辰,居是所,而众星拱之。”这是很好的一个差序格局的譬喻,自己总是中心,象四季不移的北斗星,所有其他的人,随着他转动。(同上:26)

显然,无论是水波纹模型,还是以北极星为中心的星图模型,“差序格局”一个重要的基本含义是指社会成员之间存在着因关系的远近不同而有差别的行为互动模式。因此,以每个个体为中心,存在着一个与该个体由亲密到疏远而渐次构成的社会关系网络。正是从这一基本理解出发,后来的学者对该概念的解释和争论的焦点就主要集中在关系范畴的划分与关系行为模式的描述上。

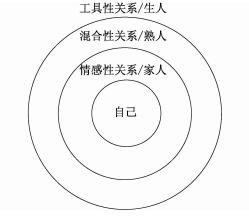

首先,最典型也最广为人知的是黄光国(2004:6-11)为“差序格局”所建立的模型。黄光国将中国社会的“关系”分为“情感性关系”、“工具性关系”和“混合性关系”三类。与黄光国相类似的工作还有杨国枢(1993:106)所作的研究,他依据中国人的人际或社会关系的亲疏程度,将中国人的关系分为三大类:家人关系、熟人关系和生人关系。

显而易见,杨国枢延续了费孝通的表述,给出了中国社会中个体与其他社会成员的关系模式。沈毅(2007)结合黄光国与杨国枢的表述,制作了一个“从‘差序格局’看‘工具-混合-情感’关系分类图”模型(见图 1)。

|

图 1 从“差序格局”看“工具—混合—情感”关系分类 |

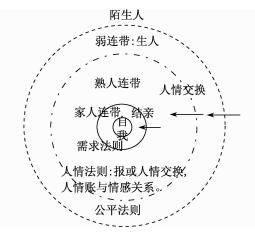

继黄光国、杨国枢之后,杨中芳(2001)、杨宜音(1999;2000)做了类似的研究。在格兰诺维特的研究渐趋流行后,罗家德(2007:64)也将“差序格局”与社会网研究中的“弱关系”、“强关系”概念联系在一起,建立了一个“差序格局”下的个人社会网模型(见图 2)。

|

图 2 差序格局下的个人社会网 |

近年来,阎云翔(2006)对这类“同心圆”模式提出了一个批评。阎云翔的质疑主要有两点:一是按照上面的阐述,费孝通的“差序格局”是一个平面的社会关系网,但应该是一个“立体多维”的结构。阎云翔认为“差序”实际由“差”与“序”两个概念合成,即由“横向的弹性的以自我为中心的‘差’”和“纵向的刚性的等级化的‘序’”共同构成,黄光国等人的解说只注意到了其中“差”的部分而忽略了“序”的部分,因而失去了“差序格局”的丰富内涵。二是“差序格局”应是一个社会结构的概念,而社会关系网络充其量只是社会结构的一部分,因此,简单地沿着这一方向诠释费孝通的“差序格局”概念是不完整的。

阎云翔的批评显然是有道理的。在《乡土中国》中,费孝通反复强调在所谓“差序格局”由“己”向外推的过程中,中国社会与文化中的“人伦”是最重要的原则,或者认为这种“伦”实际上就是“差序”本身(费孝通,[1947]1985:25)。中国的“人伦”除了区分亲属远近与尊卑外,更重要的是强调中国社会与文化中的一些等级和从属原则,这类等级原则似乎并没有纳入黄光国等的思考之中。

阎云翔并没有解释他所说的“差序格局”的“立体多维结构”具体是什么样子,倒是马戎(2007)在参考了阎云翔的观点后给出一个具体的描述:

如果我们再进一步引入“社会分层”结构作为空间变量,以每个人为中心,把“差序格局”中的一个个人都想像为三维空间中的一个个点,其中第一个和第二个维度是社会空间中平行的距离,第三个维度是“社会分层”的距离,这些点各自推出去的波纹在四面八方、上下左右相互交汇,而且还动态地移动,由此我们可以联想到人类社会中人们之间相互关系的强弱也会因相互作用而处于不停的变动之中,或者说个人“圈子”的范围在不断地“伸缩”,这样的动态三维空间也许可以更生动地体现出“差序格局”中人与人之间复杂和变动的相互关系。

显然,马戎实际上提出了一个与“同心圆”相应的“同心球”模型。在笔者看来,如果我们依然以空间中点到点的距离作为个体与个体之间的关系距离,这类同心球能很好地界定一个社会成员的社会关系网络。在垂直方向的“社会分层”维度上,可以引入新的行为模式。譬如,在“家人”范畴内,存在尊亲与卑亲关系,因而不但有黄光国的情感关系,还有尊与卑之间的庇护-被庇护或者更亲密的荫护关系;在熟人范畴内除了混合性关系外,则可加入阎云翔(2000)所说的不平等的“权力-依附”关系,而在生人范畴,除了工具性关系还可加入统治-被统治关系。如此一来,这样的一个立体模型就似乎可以很好地把阎云翔的思考包括进去,并进而拓展和清晰化了费孝通的思想。

不过,即便我们补充了阎云翔所谈的维度,将“同心圆”变成更为复杂的“同心球”模式,这样的“差序格局”仍然是关系网络的概念而非社会结构的概念。

首先,社会关系网与社会组织之间存在着明显的差异性。所谓的关系网通常是以某个自我为中心而形成的社会网络,因而其目的和行动就只能是由该自我所理解并加以协调,网络成员可能仅与该自我单线联系,彼此缺乏互动(杨美惠,2009:268);而社会组织则是有着比较明确的社会目标与集体意志,其成员也是可被明确识别的人群。如果依据上述的理解将费孝通的“差序格局”理解为关系网,这样的关系网能否形成或怎样形成社会整体上的集体意志?

其次,中国社会也存在许多有着明确的社会目的与规则的组织与团体,包括宗族、村落,乃至国家等等,它们与我们此前所理解的作为社会关系网的“差序格局”是什么关系呢?

第三,上述的关系网络,或者社会组织,是如何共同构成了中国农村社会的结构乃至整个中国社会的结构?这个问题似乎应该是费孝通提出“差序格局”概念的终极目的,但我们似乎并未对此作深入的探讨。

二、“差序格局”现象的普遍性在笔者看来,在厘清上述问题之前,似乎还有一个更重要的问题需要弄清楚:人类学家,甚至包括生物学家,在全球各社会与文化中的发现告诉我们,这类“同心圆”模式应该是世界范围内普遍存在的一种模式。

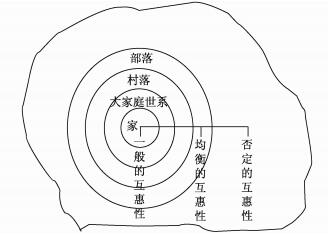

首先,一个与上述图示完全相似的模型出现在萨林斯对美拉尼西亚的研究中。萨林斯(2009:230)依据其在美拉尼西亚地区的田野调查,提出了人群关系与交换模式之间的一个关系。萨林斯首先将交换定义为三种互惠类型:(1)一般的互惠性;(2)均衡的互惠性;(3)否定的互惠性。所谓一般互惠,又称肯定性互惠,是一种利他性的互惠,最典型的例子可见之于母爱行为;均衡互惠,则是追求平等回报的互惠;否定性互惠则是企图以牺牲他人利益,最大限度获得个人收益的互惠,极端的行为如偷窃、抢劫都归于这一类型之中。然后,萨林斯认为,不同的交换模式对应着不同的社会关系:一般互惠发生于亲属群体内部,平等互惠则出现于部落群体内部,而否定性互惠则发生在部落之间(见图 3)。并且,从一般互惠到否定性互惠,就如一个从极端利他到极端利己的连续统,个体行为的选择依据的是其与交换对象之间的社会关系,越亲近的对象间互惠的肯定性程度越高。

|

(资料来源:石川荣吉,1988:80) 图 3 亲属关系与互惠模式 |

比较图 2与图 3,图 2中的“家人”与图 3中的“家”及“大家庭世系”是一类,肯定性互惠的含义也与情感性关系大同小异;“村落”与“部落”内成员相当于图 2中的“熟人”范畴,从而要求有对等的“均衡交换”,即“礼尚往来”;部落间以至更外的社会成员则大抵属于“生人”范畴,相对应的“否定性互惠”,也与“工具性关系”意义相同。

无独有偶,Errington(1988)在讨论印度尼西亚的Iban社会时,也提出了该地方社会的一个模型:

Iban是一个以“自我”为中心的社会,Toluwu则是一个以“祖先”为中心的社会。他们都把自己的社会分为亲戚盟友和非亲戚不值得信赖的其他人两个群体。自群和他群的区分在这里是普遍的,他们总是希望多结交亲戚盟友而减少非亲戚和不值得信赖的他人,因此他们就会通过婚姻来把他群中的人变为自己的人。对贵族而言,有很多的亲戚是可以增加他的荣耀、地位和声势的。

在他们的社会中,兄弟姐妹之间的关系是按远近分等级的,亲兄弟姐妹是最亲的,第一级的兄弟姐妹要比亲兄弟姐妹远一些,以此类推,按Iban的话来说,这些在同一个层中的兄弟姐妹的关系就形成了一个同心圆(以“自我”为中心),最靠近的一圈由亲兄弟姐妹和第一级的兄弟姐妹构成,他们是“自我”的最亲近的亲人和朋友;其外面就是第三级和第四级的兄弟姐妹,他们都是生活在离“自我”比较远的家屋中;再外面就是一群称之为朋友的人,他们与己身的关系很远算不上亲人朋友但是又不属于他群的范围,与己身所处的群体是相互尊重的;在这个圈之外的就是其他人或者陌生人。他们的关系从中心向外辐射就像一个石头扔进水潭而产生的波纹。1

1.杨梅同学提醒笔者,Errington有这样一个模型并提供了上述文字,特此致谢。

有意思的是,在没有参考费孝通著作的情况下,Errington连使用的比喻都与费孝通完全一致。而Errington所说的1-4级同心圆也对应着“家人”或“亲属”这一范畴,第5级“朋友”则与“熟人”相若,此外的就是被称为“陌生人”的人群,Iban社会甚至在居住空间上呈现出这一结构。2

2. Iban社会的居住形式是所谓“长屋”,离“己”身越近的房屋也是与“己”关系最近的亲属。参见蒋斌(2002)。

事实上,无论是萨林斯,还是Errington,虽然没有声明这一模式适合于世界所有的社会,但人类学家发现,在土著社会中,“亲属、社区成员、陌生人”这类范畴的区别几乎是普遍存在的,针对这类范畴而有相应的交换行为也是普遍存在的。所不同者,似乎只是根据文化的不同而有分类范畴的细微差异,而所谓的交换行为或者说互动模式虽有具体细微不同,但大抵都可以归纳成从最积极利他行为到极端利己行为的连续统模式。3

3.很多的研究是从礼物-商品处于交换的对极的视角讨论其关系差异性,坦比亚(Tambiah,1969)曾经有一个食物范畴与社会范畴之间的关联性的研究。

即便在西方,亲属间依其关系的远近区别责任与义务也是社会构成上的重要原则,所谓罗马法的亲等计算,以及欧洲教会法的亲等计算,也表明了法律对这一现象的认知。事实上,由于西方亲属关系采用的是双边继嗣,其所形成的亲类集团(Kinred)较之中国父系继嗣占优的亲类集团是更均匀外推的“自我中心群”(Fox,1979)。4

4. Fox关于西方社会曾有一个用“洋葱”的比喻,即认为西方社会以自我为中心,有如洋葱一样一层层剥开,这与水波纹的比喻同出一辙。但笔者没有找到这一比喻的出处。

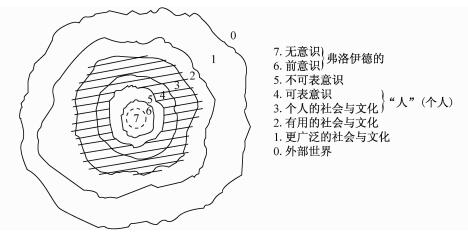

就这一点而言,著名人类学家许烺光曾作过一个带有普遍性的归纳,他提出了一个具有普遍性的“自我”构成的社会心理学模型(见图 4)。在许烺光(1988)的模型里,第5至7层是自我的深层意识层,即“无意识”或“不可表达意识”层面;第4层是“可表达意识”;第3层是“每个人对其有强烈依恋感受的外部世界之一部分”,即有亲密关系的人与物;第2层是以“角色关系为特征的”,其中的“人、观念和事物是个人认为有用的”;第1层由人、文化规范、知识和人工制品组成,“一般而论,个人与这一切根本没有角色或感情关系”;0层是其他社会的人、习俗及人工制品。也就是说,每一层不仅包括了不同范畴的社会成员,也包括了物品和文化习俗等文化产品,说明人类不仅对其周边的人,也包括物与非物质产品,均依据其社会关系的远近存在着有差别的认知与行为方式,与自我越靠近的,其情感依赖与行为的利他性倾向就越强。许烺光还具体讨论了西方、日本、中国等社会中每一层社会成员的类别,尽管不同的社会其成员类型有差别,但亲属尤其是近亲,依然是每个社会距离自我最近(第3层)的基本成员。

|

图 4 人、文化与社会 |

自二十世纪六十年代以来的生物学与博弈论的发展也对上述现象进行了比较完整的解释。1964年,汉密尔顿(1964)提出亲属选择(Kin selection)理论,他指出,自然界的利他行为通常发生在具有亲属关系尤其是直系家庭成员中,其缘由来自于两者间有相同的基因,血缘关系越强,基因相同程度就越高,相互间的利他倾向也就越强。这一现象背后的机制是基因为了加强其复制与繁衍能力,即“自私的基因”导致了这一自然界的普遍现象。博弈论也对所谓熟人间的互惠现象提出了解释,阿克赛罗德(Rrobert Axelrod)等证明了在一个持续互动的环境中,能形成社会的互惠与合作及其进化机制,从而解释了社区内平等互惠习俗的形成。最近,H.A.西蒙(H.A.Simon)等的驯顺性理论又揭示出人类的学习与文化能力如何在保持上述基本模式的前提下创造出文化多样性(转刘鹤玲,2000)。

因此,如果仅仅将“差序格局”理解为同心圆一类的社会关系网络,费孝通的“差序格局”并非是中国社会与文化的特质,而是人类乃至生物界的一种普遍现象。显然,这与费孝通提出这一概念的出发点是完全相悖的。费孝通使用这一概念是认为概念所反映的事实是中国社会与文化的特点,或者至少是区别于西方社会的特点。如果仅从“同心圆”模式来理解“差序格局”,这种人类依据其自身与其他社会成员之间关系的远近而有不同的行为模式的现象几乎是一种普遍性的现象。即这类模式不但存在于中国,也存在于中国之外的地区,包括西方社会,所谓的差别至多是其关系类别的划分标准不同和行为模式上的若干差异。因此,认为“差序格局”这一概念概括了中国乡村社会结构特点,在逻辑上是说不通的。

三、从“差序格局”到“社会圈子”这样的质疑似乎在费孝通提出“差序格局”概念后就已出现,因而在《乡土中国》后面的章节中,他还不时回头对这一概念进行进一步解析。在“家族”一章中,费孝通不仅对一些诘难给予明确回应,还就此提出了一个新概念——“社会圈子”:

譬如有一位朋友看过我那一章的分析之后,曾摇头说,他不能同意我说中国乡土社会里没有团体。他举出了家庭、氏族、邻里、街坊、村落,这些不是团体是什么?显然我们用同一名词指着不同的实体。我为了要把结构不同的两类“社群”分别出来,所以把团体一词加以较狭的意义,只指由团体格局中所形成的社群,用以和差序格局中所形成的社群相区别;后者称之作“社会圈子”,把社群来代替普遍所谓团体。社群是一切有组织的人群。在那位朋友所列举的各种社群中,大体上都属于我所谓社会圈子的性质。在这里我可以附带说明,我并不是说中国乡土社会中没有“团体”,一切社群都属于社会圈子性质,譬如钱会,即是贝宗,显然是属团体格局的;我在这个分析中只想从主要的格局说,在中国乡土社会中,差序格局和社会圈子的组织是比较的重要。同样的,在西洋现代社会中差序格局同样存在的,但比较上不重要罢了。这两种格局本是社会结构的基本形式,在概念上可以分得清,在事实上常常可以并存的,可以看得到的不过各有偏胜罢了。(费孝通,[1947]1985:36-37)

很明显,面对同一时期其他学者的诘难,费孝通本人也意识到需要对这一概念作进一步的补充说明。我们可以看出,在这一段里,费孝通几乎是针对我们前面所提出的疑问进行了解答。

其一,存在着两种社群,1 一种是“团体”,是由团体格局所形成的社群;另一种是“社会圈子”,是在差序格局中所形成的社群。其二,“团体”与“社会圈子”这两类社群既同时存在于西方,也同时存在于中国社会,甚至存在于所有社会,“团体”也好,“社会圈子”也罢,并不是某一社会专属品质。其三,所谓社会结构的概念,只是在同一社会中两类社群所占比重大小或重要性的问题,“各有偏胜罢了”,因此,说西方是“团体格局”是指团体占社会主导地位,中国是“差序格局”,是指“社会圈子”一类的社群占主导地位。

1.在英文中,“社群”与“社区”是同一单词,这个概念是否由费孝通首倡,或者在此之前已有人使用,笔者不得而知,不过这一概念在近年来渐趋流行,在台湾已取代“社区”一词(参见陈文德等,2002)。

为了诠释新概念——“社会圈子”,费孝通还用他称之为“小家族”的亲属社会群来具体讨论“社会圈子”一类社群的构成。

我想在这里提出来讨论的是我们乡土社会中的基本社群,这社群普通被称为“大家庭”的。我在《江村经济》中把它称作“扩大了的家庭”expanded family。这些名词的主体是“家庭”,在家庭上加一个小或大的形容词来说明中国和西洋性质上相同的“家庭”形式上的分别。可是我现在看来却觉得这名词并不妥当,比较确当的应该称中国乡土社会基本社群作“小家族”。(同上:37)

也就是说,费孝通提出了“小家族”这个新名词来表述他关于中西方“家”这类社群的差别。首先,费孝通认为西方的“家”就是“家庭”,这是一个没有弹性的“团体”,他的成员很固定地包括丈夫、妻子以及未成年的孩子,即现在我们通常所说的核心家庭。这种界限是如此分明,以至于“如果有一位朋友写信给你说他将要‘带了他的家庭’一起来看你,他很知道要和他一同来的是哪几个人。……如果他只和他太太一起来,就不会用‘家庭’”。与此相反,在中国乡土社会,首先是在定义“家”成员上就比较含混,往往依情境而定,既可以包括太太、孩子,父母兄弟,也可以包括叔伯子弟,甚至更远的其他亲属;而在实际的“家”社群的构成中,“社群里的分子可以依需要,沿亲属差序向外扩大”。费孝通还讨论了中国的“家”如何依单系(父系)原则扩大的过程,但他认为,这种扩大又并不必然表现为“宗族”的大家族,可能是三代以内的,也可能是五代以内的。因此,费孝通认为这种扩展的“家”虽与“氏族”、“宗族”结构相同,但在数量、大小上并不相同,因而,他更愿意用“小家族”来概括中国称之为“家庭”的社群。

这种伸缩性的产生,依据费孝通的说法是因为中国的家是一个事业组织,家的大小是依着事业的大小而决定。“如果事业小,夫妇两人的合作已够应付,这个家也可以小得等于家庭;如果事业大,超过了夫妇两人所能担负时,兄弟伯叔全可以集合在一个大家里。”

我的假设是中国乡土社会采取了差序格局,利用亲属的伦常去组合社群,经营各种事业,使这基本的家,变成氏族性了。一方面我们可以说在中国乡土社会中,不论政治、经济、宗教等功能都可以利用家族来担负,另一方面也可以说,为了要经营这许多事业,家的结构不能限于亲子的小组合,必须加以扩大。(同上:39)

也就是说,中国“家庭”是一个富于弹性的、边界模糊的社群。这一社群,虽然其核心是某个核心家庭,但可以根据情景与需要,依据与这一核心家庭亲属关系的远近,将其亲属网络的成员纳入其中,成为规模更大的社群。而随着规模的扩大也有功能的扩展,“家庭”由此可成为从事某一社会事业的社会组织。

用现在的话说,中国的“家庭”,或者费孝通所说的“小家族”,能将一个原本只是松散的、服从于某个个体的社会目标、仅由某个个体协调的亲属网络凝聚成有一定社会功能与目标的社会组织。换言之,中国的“家庭”社群不仅仅局限在私人领域,并且可以随着中心的扩张而向公共领域类型的社会组织转化。虽然并不是每个核心家庭都有这种潜在扩张的可能,但似乎一个个体与一个家庭的成功在于将这样的一个“小家”变成“大家”,一个能够荫庇所有“家人”、数世同堂的“家族”,因此成为中国所有个体或家庭的理想。

与“小家族”相类似,费孝通认为,“氏族、邻里、街坊、村落”,大体都属于这类“社会圈子”社群。以“街坊”为例,费孝通说“这不是一个固定的团体,……有势力的人家的街坊可以遍及全村,穷苦人家的街坊只是比邻的两三家”。事实上,在费孝通看来,除了国家在中国农村地区推行的保甲组织与农村钱会组织外,其他的社会组织或准组织均属于他所说的“社会圈子”。

这种由己向外推而形成社会组织的过程,有两点是值得注意的。一是这样的“小家族”并不一定将所有亲属网络的成员纳入其组织之中。虽然其扩张的过程大致依据费孝通所说的按亲属关系的远近渐次进行,但组织的大小与规模一方面取决于家族核心的强弱与意愿,另一方面被波及的亲属也可能根据自己的意志作出选择。二是“社会圈子”虽以某个个体为中心,但其扩张并不仅仅限于“亲属”一种路径。费孝通还提到“向另一路线推是朋友”,显然,由于朋友是一种自致性关系,关系的缔结既可以产生于像同学、战友、同乡这类在个人生命史上有过重要关联的社会成员之间,也可以完全来自于两个陌生人从熟悉到亲密之间的互动。因此,只要有某种需要与特殊的机缘,透过一定的社会实践,任何一个人都有可能加入到以某人或某核心家庭为中心的“社会圈子”之中,甚至即便是“小家族”也可包含非亲属网络的成员。

这就使“社会圈子”一类的社群具有相当的模糊性。这种模糊性可从两方面来理解,一是社群内成员的构成是模糊的,即只有该组织内的核心成员才是清晰可辨的,而组织的边界是模糊的;二是这类组织本身可能也是模糊的,它既有可能是若隐若现地存在于社会之中,只是维持在一种围绕核心成员而构成的关系网络状况——表面上看似乎最多只能被视为是一种准组织,也有可能成为一种明确的社会组织——不但整体目标准确,而且内部结构森严。与此相应的是它的灵活性。一方面是这类组织似乎具备将所有的“异己”转化为“己”的能力,即将一个“外人”变成“自己人”的能力,但同时,成员尤其是一些边缘的成员可以比较自由地退出该组织;另一方面它可能只存在于某特定的时空,人们为了一个短暂的社会目标,就可以依据“社会圈子”的逻辑迅速地集结在一起,但如果有确切存在的必要性,这一组织也有可能继续存在下去(小浜正子,2003)。

在费孝通所列举的“社会圈子”的类社群中,“家庭、邻里、街坊”显然是按照上述的逻辑构成的,但将“村落”、“氏族”或“宗族”也界定为“社会圈子”似乎并不容易理解,因为“村落、宗族”似乎并不一定像“小家族”一样是由某个中心扩展而形成的,他也没有对这一类社群的“社会圈子”属性进行进一步解析。不过,费孝通的逻辑或许如下:“村落”与“宗族”无疑是由一些基本的“社会圈子”叠加而成的,而由一个或数个“社会圈子”合并而成的社会组织也应是“社会圈子”。这类组织虽然可能有多个中心,但与团体格局相对的是:其社群的伸缩性与社群边界的模糊性仍然与“社会圈子”一样。

虽然,费孝通没有对“社会圈子”与“差序格局”之间的差异与各自所涵盖的范围进行严格区分,有时甚至是笼统地将两者并提,但有关“差序格局”的主要思想脉络还是可以归纳如下。

首先,费孝通认为构成中国农村社会最基本的社群是“社会圈子”,而“社会圈子”是以某个个体或家庭为中心,依据差序关系所扩展出去并聚集而成的一个社群。也就是说,在很大程度上,“社会圈子”是将一个社会关系网络实体化的社会组织。

其二,这样的“社会圈子”依据其中心个体的社会影响力的大小而有大有小,即费孝通所说的具有伸缩性与弹性。

其三,伴随着“圈子”范围的扩张是其社会功能的扩大。因此,在所谓“私”的领域与“公”的领域之间并没有明确的界限,公共领域是由私人领域扩展形成的。

其四,这类大大小小的“社会圈子”就构成了所谓的“差序格局”。也就是说,所谓的“差序格局”并不指“差序”关系本身,而是指在中国乡村,经由“差序”关系所构成的“社会圈子”的格局。不但这样的“社会圈子”本身成为中国乡村社会最具支配性的社会组织类型,而且,不同“圈子”之间的强弱对峙与整合也成为社区社会生活的基本形态。

我们很容易用这样的“差序格局”去描述中国乡村的社会事实。在费孝通所熟悉的江南地区,由于土地的商品化与“一田两制”的普遍推行,富有地方的乡绅多迁居到城镇,农村社会分化程度较低,因此,村落中的基本社会单位是所谓的主干家庭,但城居地主与乡绅则有可能扩展到“小家族”的范畴(颜学诚,1998)。而在中国的其他地区,尤其是北方地区,农村社会多操纵在几个大户人家手里,以大户为中心的“社会圈子”支配了当地的社会生活,其他的农户则依据差序关系被整合或从属于这几个可能处于竞争中的“社会圈子”中;即便是在中国南方号称以宗族为主体的乡村社会中,宗族尽管类似于费孝通所说的“团体”,但实际的情形仍然是宗族操纵在个别的地主乡绅手里,宗族势力的兴衰与其范围的大小也与该宗族中心的强弱息息相关。从这一意义上看,宗族本质上也是一个跨村落的、扩展后的“社会圈子”。

因此,如果要给“差序格局”一个模型的话,应该是一个由众多的“社会圈子”所构成的模型:以每个个体为中心都存在一个“圈子”,但“圈子”有大有小,一些小的“圈子”可能从属或部分从属于某个大的“圈子”,这类“圈子”的分布格局就构成了我们所说的“差序格局”。

从更大的范围来看,费孝通显然认为,不但中国乡村社会的结构依照的是这一逻辑,超出乡村之外的社会组织,“从己到家,由家到国,由国到天下”,都是沿着同一种逻辑扩展出去的“社会圈子”。在他看来,中国主要的社会组织,或者说占社会支配地位的社会组织,均是这类“社会圈子”型的社群。

这类社群最显著性的特点是围绕某中心存在着核心与边缘。首先是这类社群的起始通常是以某个个体为中心而逐渐扩展形成的,随着扩展的渐次展开,从而形成了社群的核心与边缘,而最终社群的规模与功能也取决于中心势力的大小与影响力。因此,这类社群存在着我们也许可以称之为“个人组织化”的过程,即经由一个人的人格与力量而形成公共性的社会组织。同时,即便是已有一定成规的社群,甚至明显被视作“团体格局”的“团体”社群,其内部也随时可能滋长出一个或多个以某个个体为中心的“圈子”,从而也形成核心与边缘的架构,最终该社群也在“圈子”的形成与角逐中,被某个“圈子”支配或几个势均力敌的“圈子”所瓜分。这种社会“组织个人化”的现象无时不刻存在于中国社会之中,无论是中国古代的朋党政治,还是当代干部的小圈子,都是这一现象的体现,中国人的这一特性也成为近代中国民族性批判的一个重要主题。

四、“差序格局”与中国社会的公共性无论“差序格局”还是“社会圈子”,费孝通使用这两个概念目的都在于说明支配中国社会的基本社群是由以某个“己”为中心而构成的。这些基本社群的大小与规模,取决于其中心势力的厚薄,他因此反复提到,“富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而大小”,还说,“范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定”。也就是说,在中国社会中,首先,建立起共同规范,承担社会责任的基本社群的形成来自于某个个体、核心家庭的扩张;其二,个体的人格以及其所掌控的、我们现在称之为社会资本或文化资本的资源决定了社群的内涵与外延;其三,社会中的其他成员会依据该中心与自己关系的远近、利害而确定自己对社群的依附及依附程度;其四,已形成的中心与社群也会建立起对其成员的约束与支配机制。

对这一过程,日本学者寺田浩明(1998)有一个至为详尽的解析。他通过明清以来中国乡村秩序的“约”的组织的形成来讨论这一问题。在寺田浩明看来,以“一君”为中心的“国法”体制与中国乡村社会中广泛存在的“契约”传统都不足以单方面解释中国基层社会秩序的形成,而在明清以来所广泛存在的各种乡村层次上的“约”中,可以同时发现上述“对等者之间通过相互合意缔结的约”和“居于上位者作为规范单方面宣示的约”这两种要素。寺田浩明把这一过程简化称为“首唱和唱和”模式,即“围绕‘约’而形成的集团、组织并不是事前就具有共识的人们经过对等的讨论就能达成的结果,而是某个主体的首唱和众人对其唱和的过程”。1 而在这一过程中,秩序的形成是因为:

1.以下涉及寺田浩明观点的部分均参见寺田浩明(1998)。

行为规范的共有状态只是在特定主体的“首唱”和众人的“唱和”这种相互作用中逐渐形成。这一过程因为存在“首唱”的契机,所以区别于“建立在相互合意上的约”这种理念型;同时又因存在“唱和”的契机而与“命令型的约束”区别开来。如果简单地加以定义的话,不妨称之为“建立在首唱和唱和基础上的行为规范共有状态”。(同上:162)

也就是说,所谓的“约”是以某个中心的“首倡”与其他人的“唱和”来构成的,即“约”产生的过程来自于中心的扩张与其他成员的依附。显然,这一过程与费孝通所说的“社会圈子”的形成不谋而合,因此,该组织也与费孝通所说的“差序格局”、“社会圈子”一样具有伸缩性,“这种类型的集体或组织结构不能由其外延或范围而必须由其核心部分来加以说明。虽然特定的时点上可以根据对首唱进行唱和的人数来确认‘约’的范围,但这不过处于过程的途中,这种组织的结构决定了其不断扩大外延的倾向”(寺田浩明,1998)。

寺田浩明的分析进一步解释了费孝通所说的“横暴权力”与“同意权力”如何同时作用于中国乡村社会的。在《乡土中国》中,费孝通区分了这两种权力,但并没有将其与前面论述的“差序格局”勾连在一起,显然,费孝通所说的“同意权力”即寺田浩明所说的“对等的合意”,而“横暴权力”则相当于寺田浩明所说的来自于居于社会高位的“命令式约束”。根据寺田浩明的解说,“社会圈子”一类的组织与社群与“约”一样将“合意”与“约束”结合在一起,从而使得中国乡村社会的秩序形成既有“自发”的一面,也有“强制”的一面,由此而构造出了中国乡村共同体内有规范的社会生活。

因此,中国乡村社会的秩序与公共性相当程度上是由这些“社会圈子”的中心个体所共同确定的。这一过程包含三个方面:其一,虽然每个个体都有属于其个人的圈子——最低限度是其核心家庭,但该个体可以选择或一定程度上被强制选择加入或从属于某一个大的圈子,从而接受该圈子中心的庇护与支配;其二,在一个社会圈子的内部,圈子中心的个体相对于其圈子内成员处于强势与高位,而与其他独立圈子中心个体处于竞争地位;其三,中国乡村社区社会组织化的程度取决于这类“社会圈子”的规模与功能,拥有规模较大、数目较少的社会圈子构成的乡村社会,显然有更为集中的权力架构和更高的组织化程度,同时也说明该社区拥有一些支配能力很强的个体,他们充当着某个社会圈子的中心或核心人物,从而更大程度上支配与决定了社区生活。

这也使得“社会圈子”在某种意义上是该圈子中心个体人格的外化与自我的呈现,即,社会圈子的集体人格在相当程度上是其圈子中心个体的人格,从而该社会圈子在一定程度上是其中心个体自我的呈现与投射。在这点上,显示出中国与西方有着完全不同的人观。在西方,从个体主义成为其意识形态以来,个体也编织所谓的社会关系网络,但他们更可能的只是利用我们现在称之为“社会资本”的东西完成个体现世的欲望与享受。即便是M.韦伯笔下的新教徒,其累积财富的目的也是以个体身份面对上帝,尽管这些财富可能最终还是经由教会之类的中介间接分配给其他个体,但并没有建立起财富创造者与受惠者之间的依赖关系。也正是在这一意义之下,费孝通所说的以个体之间的独立与平等为基础的“团体格局”才能够形成;而在中国或者东方,个体之间,或者说个别的社会人之间,是一种相互依赖与相互构成的关系,1 按照魏捷兹(1996)的表述,“个人的一部分成为他人不可或缺的一部分,而他人的一部分,又成为自己不可或缺的一部分”。一个成功的个体来自于将更多的他人的更多的一部分纳于其自我的范畴,从而使得其自我的养成仿佛像栽培一棵大树:一个成功的自我就是培植成一棵参天大树,不但能将现世中与之有关系的个体依其关系远近纳于其保护与荫庇之下,而且绵延世泽,荫及后人。具体而言,“社会圈子”形成的过程,同时也是中心个体与其他个体之间进行各种交换以及各种“关系”的生产与再生产的过程,“社会圈子”的内涵与外延取决于其中心个体所掌控的各种社会资源、文化资源及其个性,其成功处也表现为由于中心个体的个人魅力,这个圈子能够不断地将一些边缘或潜在的成员纳于其圈子之内,从而建立起其内部社会成员间的支配与被支配关系。显而易见,在这一过程中所形成的个体与个体间有差别与等次的人格,也就是阎云翔所说的“差序人格”。

1.这种依赖甚至可以达到分享生命的程度,譬如很多中国老人会对自己的高寿有罪孽感,因为他相信他的高寿可能折了其他人尤其是儿孙的寿命。

费孝通及其他人所谈到的中国人公私不分、群己界限具有相对性的现象也由此而易于理解。首先,每个个体最忠诚的是以其“己”身为中心的那个社会圈子。从小民的核心家庭,到大户人家的“小家族”,再到皇帝的国家与天下,随着圈子的逐步扩大也是圈子中心的那个“己”在不断地扩张、延伸,他们自己也以这类“家”的主人自居,这一社会圈子的利益也基本等同于其个体的利益。至于从属于这一圈子的其他社会成员,由于对这一圈子的认同实际也是对其圈子中心个体的效忠,因此,他对该圈子的认同程度既与其距中心的关系远近有关,也有可能是因价值上的认同而追随,还有可能是纯粹因为功利而依附,因而其认同是相对的。这也与近代西方社会有相当大的不同,西方近代民族国家的建立,其意义在于这一社会集团是个体合意(至少是在价值理想上)的结果,个体对其的认同也是认为这一社会集团能够严格界定和保护个体的利益。因此,“他们把国家看成了一个超过一切小组织的团体,为了这个团体,上下双方都可以牺牲,但不能牺牲它来成全别种团体”(费孝通,[1947]1985:29)。也就是说,就其本质而言,西方对国家的尊崇来自于国家这个共同体对其个体利益的保护,因此对国家宪政、法律与其尊严的维护实际也是保持其自身利益不受侵犯。而在中国,首先,一定范围内的公共领域实际是由私人领域扩张而成——社会圈子来自于一“己”的外推,即便最大的社会集团“国家”也只是皇帝的家,忠诚于传统皇朝国家也只是做“一姓之家奴”,因此,公私之间的转换本身就是相对的,即便是国家也并不是一个超越个体之上的公共领域。其次,这样的公共领域——假定可以这样说的话,对其内部成员权益的保护也是有差序的,即个体所获得的权益与其在社会圈子里的相对位置有关,当然,也与圈子中心的德性有关。也就是说,每个社会圈子提供给其内部成员的庇护不仅是有差别的,而且也是难以预期的;这也造就了社会成员对所属圈子有差别的认同与忠诚,个体对某个社群的自我牺牲与利他行为也建立在其自我与该社群的相关性上。

由此可见,在一定程度上承载着社群公共利益的中国式的公共性的生产与再生产,相当程度上依赖于某个个体或一批个体的人格。通常来说,对于一个创始的“社会圈子”而言,其创始人所具有的超凡魅力,不但是该社群成立与壮大的基础,也在相当程度上保障了该社群的公共利益,其人格也能约束和引导社群成员的集体行动。但对该社群的继承者来说——一般而言,这种继承关系是依据亲属关系来确定的,因而如何再生产这种中国的公共性就成了问题。中国的儒家,尤其是新儒家试图承担起构建这种公共性的责任,并因此构造出一种理想的机制。首先,构造出一种理想人格,这类人格能够抑制个人的私欲(“人欲”)而将其转化为公理(“天理人心”),将一己之私的“小我”改造成以天下为己任的“大我”;其二,提出“内圣外王”,即强调只有具备上述人格的人才能承担起公共责任,也就是说,这样的个体才能将其人格转化为真实的公共性,而且是依据其德性的程度依次“修身、齐家、治国、平天下”,德性多高,其扩展的社会范围就有多高;其三,最理想的社会是上古三代,通过“禅让”而使“有德者”始终居于社群的中心,从而使得社会的公共性不仅能够被持续地再生产,而且能进一步地扩大积累。

显然,实际的情形会与这种理想相差甚远。所有的社会圈子,正由于他们是以一“己”为中心扩展出去的社群,都需要面对“公”与“私”的矛盾。首先,无论是“小家族”、宗族、地方村落社会,还是大到整个国家,圈子中心的个体都很容易将属于全体社群成员的整体利益用于满足其私欲,从而不断消解整个社群的公共性;其次是社会圈子中心个体的更替基本上也是沿着差序来进行的,从而不能实现儒家所设想的那种传贤不传亲的“禅让”制度,这也使得社群公共性的再生产难以为继而不断衰减。虽然儒家所倡导的文化价值试图努力拯救现实,尤其是在国家层面上,由儒家知识分子所组成的官僚集团努力用制度将那些可能并不真正具备帝王品质的皇帝的私欲限制在一定范围内,不断规劝皇帝只有把“家天下”与“天理人心”扣连在一起才能使其基业永固,从而引导皇帝勤政爱民,以“天下为公”(张星久,2006)。但事实上,这类社群的公共性仍然不可避免地随着时间而不断衰减。

这就使得费孝通所说的中国社会的“差序格局”是一幅变动不居的社会图景。首先,构成差序格局的“社会圈子”的生命史可能是短暂的。尽管根据寺田浩明(1998)与梁其姿(1997)等的研究,创立的社群如因确有存在的需要,会朝向制度化、规范化一面发展以延续其生命力,从而尽量避免该社群因首倡者“人亡”而“政息”的情况。首倡者的人格一般来说仍然是不可复制的,一旦社群的公共性被后来者消耗殆尽,不再能够引起社会成员的尊敬、服从与追随,不但不会有新的社会成员加入,原有的社群成员也会流失甚至背叛,最终导致“社会圈子”的解体。其次,“社会圈子”间存在竞争关系,从而呈现此消彼长的局面。在一个共同的社区内,随着原有优势社群势力的式微,新的社群会产生、兴起,或者原来处于弱势的社群会因社群内出现了新的强人而复兴。势力的消长也引起社会成员的分化、瓦解与重新组合,从而使得中国社会从基层开始,就不是一个有着稳定、固化结构的社会,其政治过程的意义也远远超过结构的意义。

因此,在笔者看来,“差序格局”这一概念所昭示的实际是中国社会的“卡里斯玛”性质。因为在费孝通看来,组成所谓“差序格局”社会的是“社会圈子”社群,而这样的社群是依赖具有非凡品质的精英个体的引领与普通个体的追随、效忠相结合而构成的,所结合的原则在相当程度上则是依据中国古代伦理所构成的差序关系。根据王斯福(2008)所做的研究,首先,这类“卡里斯玛”人物不但存在于中国的庙堂之上,也存在于中国基层社会的草根之中,贯穿于整个中国社会;其次,这类“卡里斯玛”人物不仅自发地产生而被社会所被动地接受,也是社会的一个期待;第三,这种非凡品质与权威并非完全建立在原有的传统价值资源之上,也包括对传统价值的颠覆、破坏与新的社会文化价值的创造,使得中国社会具有前进与变革的内在动力。

王斯福所谈到的最后一点,实际上也是费孝通在《乡土中国》中所提到的中国乡村存在的第四种权力——时势权力。费孝通谈到,当旧有的社会结构不能适应新的环境的时候,新的环境发生了,虽然人们会仍然习惯性依赖旧有的生活方式,“但是如果它已不能答复人们的需要,它终必会失去人们对它的信仰,守住一个没有效力的工具是没有意义的”(费孝通,[1947]1985:79)。另一方面,新的方法又需要有新的人物来发明,于是就在人们的期待之中产生了新的“文化英雄”,“他提得出办法,有能力组织新的试验,能获得别人的信任。这种人可以支配跟从他的群众,发生了一种权力”(同上)。费孝通认为这是一种与他此前所说的横暴权力、同意权力与教化权力不同的、同样在中国社会存在且具有正当性的第四种权力——时势权力。

也就是说,无论是日常的社会生活,还是危机到来时的社会变革,中国社会的结构都在相当程度上取决于某个个体或某一批个体的人格,他们的非凡品质决定了这一时期中国社会的性质。这一影响,不但存在于乡村地方社会,而且渗透到中国的每一社会阶层:我们都能显而易见费孝通所说的这种以彰显个体人格而构成地方社会结构的“差序格局”,即便是强大神圣如整个帝国,其成败也都寄托在一种人格的绵延或者某种抽象人格的生产与再生产之上,这一“卡里斯玛”性质如M.韦伯([1921]1998:270)论述的:

在中国,君主的(继承魅力一成不变的)魅力资格得到如此绝对的坚持。不论出现什么性质的厄运,不仅战争的不幸,而且包括干旱、洪水和其他不幸的天灾等等,都会迫使他下台。这时他已不具有上天所要求的(经典上确定的)“德性”的魅力,因此,不是合法的“天子”。

结语本文的结论是:仅仅将“差序格局”这一概念理解为个体对其他社会成员有差别的关系模式是不完整的,作为社会结构概念的“差序格局”,其实际的含义是强调由“差序”所构成的社会组织在中国社会中占据主导与支配地位。这也就是说,以某个个体为中心而扩张形成的社群在社会生活中起到了决定性的作用。中国所谓的公共领域实际是由私人领域扩张与转化而来,或者受到私人领域的支配,从而使得中国社会的公共性供给在相当程度上依赖与取决于处于“差序格局”中心的某个个体或某一批个体的道德性。

因此,费孝通的“差序格局”也是从中国所谓“私的毛病”出发而提出的。中国人的这种“公私不分”成为近代以来中国民族性批评的重要主题,在多数批评者看来,中国人“有私德而无公德”问题也是阻碍中国实现现代化的一个重要因素。在笔者看来,中国当代“差序格局”社会结构的延续和个体道德性的衰退使得人们所期望的社会现代转型仍是一个遥不可及的梦。

陈文德. 2002. 导论: "社群"研究的回顾: 理论与实践[G]// "社群"研究的省思. 陈文德、黄应贵, 主编. 台北: 中央研究院民族学研究所. Chen Wen-te. 2002. "Preface to Review about 'Community Studies': Theory and Practice. " from Reflection on "Community Studies": Anthropological Perspectives, edited by Chen Wen-te and Huang Ying-kuei. Taipei: The Institute of Ethnology, Academia Sinica. |

石川荣吉. [1978]1988. 现代文化人类学[M]. 周星, 等, 译. 北京: 中国国际广播出版社. Eikichi, Ishikawa. (1978)1988. Modern Cultural Anthropology, translated by Zhou Xing, et al. Beijing: China Radio Internationl Press. |

Errigton, Shelly. 1988. "Incestuous Twins and the House Societies of Insular Southeast Asia. " Cultural Anthropology 2(4): 403-444. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/can.1987.2.4.02a00010/full

|

费孝通. [1947]1985. 乡土中国[M]. 生活·读书·新知三联书店. Fei Xiaotong. (1947)1985. Earthbound China. SDX Joint Publishing Company. |

王斯福. 2008. [2001]克里斯玛理论与某些华人生活史的事例[G]//帝国的隐喻. 赵旭东, 译. 南京: 江苏人民出版社. Feuchtwang, Stephan. (2001)2008. "The Imperial Metaphor: Popular Religion in China. " from The Imperial Metaphor, translated by Zhao Xudong. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

Fox, Robin. 1983. Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

|

许烺光. [1985]1988. 跨文化的自我透视[G]//文化与自我: 东西方人的透视. A. 马塞勒, 等. 任鹰, 等, 译. 杭州: 浙江人民出版社. Francis L. K., Hsu. (1985)1988. "The Self of Cross-Cultural Perspective. "in Culture and Self: Asian and Western Perspectives, edited by A. J. Marsella, et al. translated by Ren Ying, et al. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House. |

Hamilton, W. D. 1964. "The Genetical Evolution of Social Behaviour Ⅰ and Ⅱ. " Journal of Theoretical Biology 7: 1-16;17-52. https://academic.oup.com/mbe

|

寺田浩明. 1998. 明清时期法秩序中"约"的性质[G]//明清时期的民事审判与民间契约. 王亚新, 译. 王亚新、梁治平, 编. 北京: 法律出版社. Hiroaki, Terada. 1998. "The Nature of 'Contract' in the Rechtsordnung in the Ming and Qing Dynasties. " in Civil Trial and Folk Contract in Ming-Qing Dynasty Period, translated by Wang Yaxin. edited by Wang Yaxin and Liang Zhiping. Beijing: Law Press China. |

黄光国. 2004. 人情与面子: 中国人的权力游戏[G]//面子: 中国人的权力游戏. 黄光国、胡先缙, 等, 著. 黄光国, 编订. 北京: 中国人民大学出版社. Hwang, K. K. 2004. "Face and Favor: The Chinese Power Game. " in Face: Power Game of Chinese People, edited by K. K. Hwang, Hu, XianJin. et al. China Renmin University Press. |

蒋斌. 2002. "张"长屋: 一个砂劳越伊班族的长屋社群、历史与区域贸易间的关系初探[G]// "社群"研究的省思. 陈文德、黄应贵, 主编. 台北: 中研院民族所. Chiang Bien. 2002. "'Chang' Long House (Rumah Chang): A Sarawak Iban Long-House Community, the History of Trade Relations with the Region. " in Community Study Reflection, edited by Chen Wen-te and Huang Ying-kui. Taipei: Academia Sinica. |

梁其姿. 1997. 施善与教化-明清的慈善组织[M]. 台北: 联经出版公司. Leung, AKC. 1997. Well-Doing and Civilizing: The Charitable Organizations in Ming and Qing Dynasties. Taipei: Linking Publishing Co. Ltd. |

刘鹤玲. 2003. 亲缘、互惠与驯顺: 利他理论的三次突破[J]. 自然辩证法研究(3). Liu Heling. 2003. "Kin, Reciprocity, and Docility: Three Breakthroughs in Theory of Aitruism. " Studies in Dialectics of Nature, 16(3). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2000-ZRBZ200003001.htm |

罗家德、叶勇助. 2007. 中国人的信任游戏[M]. 北京: 社会科学文献出版社. Luo Jar-Der and Yeh Yung-Chu. 2007. The Chinese Game of Trust. Beijing: Social Science Academic Press(China). |

马戎. 2007. "差序格局": 中国传统社会结构和中国人行为的解读[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版)(2). Ma Rong. 2007. " The Differential Mode of Association: Understanding of Traditional Chinese Social Strucure and the Behaviors of the Chinese People. " Journal of Peking University (Philosophy and Social Sciences) 44(2). (in Chinese) http://www.cnki.com.cn/article/cjfd2007-bdzk200702016.htm |

小浜正子. 2003. 近代上海的公共性与国家[M]. 葛涛, 译. 上海古籍出版社. Masako, Kohama. 2003. The "Public" and the State in Modern Shanghai, translated by Ge Tao. Shanghai Chinese Classics Publishing House. |

杨美惠. [1994]2009. 礼物、关系学与国家: 中国人际关系与主体性建构[M]. 赵旭东、孙珉, 译. 南京: 江苏人民出版社. Mayfair Mei-hui, Yang. (1994)2009. Gift, Favors, and Banquets: The Art of Social Relationships in China, translated by Zhao Xudong and Sun Ming. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

萨林斯. [1972]2009. 石器时代经济学[M]. 张经纬、郑少雄、张帆, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店. Sahlins, Marshall. (1972)2009. Stone Age Economics. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

沈毅. 2007. "差序格局"的不同阐释与再定位: "义""利"混合之"人情"实践[J]. 开放时代(4). Shen Yi. 2007. "The Different Explanationsre and Location aboht 'Chaxu Geju'. " Open Times (4). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=KFSD200704010&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

Tambiah, Stanley. 1969. "Animals are Good to Think and Good to Prohibit. " Ethnology 8: 423-59. http://www.jstor.org/stable/3772910

|

韦伯, 马克斯. [1921][1976]1998. 经济与社会[M](上). 林荣远, 译. 北京: 商务印书馆. Weber, Max. (1921)(1976)1988. Economy and Society (Ⅰ), translated by Lin Rongyuan. Beijing: The Commercial Press. |

魏捷兹. 1996. 澎湖群岛的村庙"公司"与人观[G]//台湾与福建社会文化研究论文集(三). 庄英章、潘英海, 编. 台北: 中央研究院民族学研究所. Wilkerson, James. 1996. "Rural Village Temples as 'Company' and Personhood. " in The collection of the Theses on The Studies of Society and Culture about Taiwan and Fujian (vol. 3), edited by Zhuang Yingzhang and Pan Yinghai. Taipei: Institute of Ethnology, Academia Sinica. |

颜学诚. 1998. 长江三角洲农村父系亲属关系中的"差序格局"[G]//华南农村社会文化研究论文集. 台北: 中央研究院民族学研究所. Yan Hsuecheng. 1998. "' Chaxu Geju' of the Patrilineal Kinship in the Yangtze River Delta Countryside. " in Symposium of Socio-Cultural Study of Rural South China. Taipei: Institute of Ethnology, Academia Sinica. |

阎云翔. [1996]2000. 礼物的流动: 一个中国村庄中互惠原则与社会网络[M]. 李放春、刘瑜, 译. 上海人民出版社. Yan Yunxiang. (1996)2000. The Flow of Gifts: Reciprocity and Social Net-Works in A Chinese Village. Shanghai People's Publishing House. |

阎云翔. 2006. 差序格局与中国文化的等级观[J]. 社会学研究(4). Yan Yunxiang. 2007. " Chaxu Geju and the Notion of Hierarchy in Chinese Culture. " Sociological Studies (4). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ200604011&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

杨国枢. 1992中国人的社会取向: 社会互动的观点[G]//中国人的心理与行为: 理论与方法篇. 杨国枢、余安邦, 主编. 台北: 桂冠图书公司. Yang Kuo-Shu. 1992. Chinese Social Trend: Viewpoint from Social Interaction. Chinese Mind and Behavior: Theory and Method, edited by Yang Kuo-Shu and Yu An-Bang. Taipei: Laureate Publishing Co. Ltd. |

杨宜音. 1999. "自己人": 信任建构过程的个案研究[J]. 社会学研究(2). Yang Yiyin. 2000. "One of Us: The Case Study on the Process of Constructing Trust. " Sociological Studies (2). (in Chinese) http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=SHXJ902.002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

杨宜音. 2000. "自己人": 一项有关中国人关系分类的个案研究[J]. 本土心理学研究(13). Yang Yiyin. 2000. "One of Us: A Case Study on the Classifiction of Chinese Relationships. " Indigenous Psychological Research in Chinese Societies (13). (in Chinese) |

杨中芳, 主编. 2001. 中国人的人际关系、情感与信任: 一个人际交往的观点[G]//本土心理研究丛书(3). 台北: 远流出版事业有限公司. Yangchung Fang(edited). 2001. "Chinese Social Relationship, Feeling and Trust: A Viewpoint from the Human Communication. " in Indigenous Psychology Research Series (3). Taipei: Yuan-Liou Publishing Co. Ltd. |

张星久. 2006. 帝制中国的两种基本"公""私"观及其制度表现: 一个从制度回溯观念的尝试[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版)(6). Zhang Xingjiu. 2006. "Two Kinds of 'Public' and 'Private' Concepts in Monarchy China and Their Systems. " Wuhan University Journal (Philosophy & Social Science)(6). http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=WSLD200606007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

2010, Vol. 30

2010, Vol. 30