自上个世纪的最后十年以来,人类历史步入了一个真正的“大转变”的时代,即向着“市场社会”转变的时代。人们不仅目睹而且还亲身实践着60年前波拉尼讲述的那个故事:在国家权力的操控下,市场迅速地膨胀起来;价格机制日益溢出经济领域,侵入人类生活的其他领域,成为政治、文化和社会生活的主导力量。波拉尼的预言:彻底的市场化将导致劳力、货币和土地的商品化,而正是这些“虚构商品”(fictitious commodities)的出现标志着“市场社会”的诞生,现在都正在一步步地得到实现。不过这一回,故事不仅发生在波拉尼笔下的英国,而是席卷了差不多全部文明世界,全球性的市场化也囊括了前社会主义阵营的各个国家,甚至还主要因这些国家的市场转型而引起。

透过“市场”而得到呈现的经济与透过“国家”而得到呈现的政治,现在结成了稳定的同盟,它们互为表里,彼此促进。市场和国家联袂登场所导致的最为显著的后果之一,就是社会学据以立足的“社会”本身受到了空前的贬损和挤压。针对这一情景,麦可·布洛维提出“社会学的马克思主义”(Sociological Marxism)。他通过把“社会”带回到马克思主义的方式,使“社会”不仅提升到马克思主义的核心地位,而且由于马克思主义对社会学的重大影响,也再次使“社会”彰显为整个社会学的中心议题。1 (M. Burawoy,2003)

不过,必须充分认识到,在业已建成市场经济的国度与正在实现市场转型的国度,人们在面对社会时,实践与认知的目标和任务颇为不同。前者是在原本已经有一个“社会”的基础上(其自组织的社会生活不仅传统悠远,而且在某些时段内甚至还很强盛)设法复苏和强化社会的各种机制,以抵御市场和权力双重入侵造就的“殖民化”;而后者则是经历了再分配经济和与之匹配的集权体制的长期支配,自组织的社会生活机制不说被彻底消灭,至少也是在受到极大压抑之后,面对新的历史条件,重建或生产社会生活的各种制度和规范——我们必须先有一个社会,然后才能够保卫它。简言之,前者的任务是“保卫社会”,后者的任务则是“生产社会”,这是两种不同的认知逻辑和实作逻辑。

(二) 两个“社会”:“能动社会”和“公民社会”如果说,在我们这样的正在实现市场转型的国度里,社会实践和社会认知的主要任务是“生产社会”,那么,人们显然必须首先回答两个最为基本的问题,即:什么是“社会”以及如何生产“社会”?

首先,什么是“社会”?特别是从马克思主义出发,如何看待和界定“社会”?众所周知,在马克思的著作中,“社会”之最为经典的界定显然来自马克思的那句名言,即“自由人的联合体”(马克思,[1867]1975:95)。这就是说,社会是自由的社会成员之间的自主联系。但是,这只是最基本的界定,而且在两个意义上说,它还是最抽象的界定。第一,马克思指的显然主要是生产的组织,而不完全是指与经济和政治两相对应的那个宽泛的社会组织;第二,马克思在这里是在预见未来的共产主义社会。至于现实的资本主义社会,以及后来的现实的社会主义社会,马克思更多谈到的是大家都很熟悉的“经济基础”和“上层建筑”,而较少涉及“社会”本身。因此,布洛维指出,就马克思时代的马克思主义而言,“社会”就其整体而言还是一个盲区,而填补这个盲区,用“社会”范畴来充实和支撑马克思主义的思想体系,正是后来的马克思主义者的任务(Burawoy,2003:196-197)。

实际上,在不同的历史环境中,“社会”具有颇为不同的具体内容和实现形态。马克思主义要求针对这些不同的内容和形态作出具体、历史的分析。按照布洛维(同上:198)的说法,在马克思以后的马克思主义中,卡尔·波拉尼(K.Polanyi)和安东尼·葛兰西(A. Gramsci)的著作,分别提示了马克思主义之具体的、处于一定历史时空条件下的“社会”概念,波拉尼和葛兰西的相关“社会”概念成为我们分析的指南。

波拉尼提供给我们的“社会”是“能动社会”(active society),2这个社会是在与市场的搏斗中产生出来并得到界定的。按照波拉尼的说法,“自律市场”(self-regulated market)的发育,使得价格机制侵入人类生活的各个领域,导致社会中蓄积巨大的张力,因而具有毁灭社会的倾向,但是,社会并不仅仅是被动的受难者,市场的侵蚀逼迫社会本身展开动员,产生出各种社会规范和制度安排,诸如工会、合作社、工厂运动等,以此来抵御和规驯市场。这种对市场过程作出积极回应的社会就是“能动社会”。波拉尼的“能动社会”的核心在于这样一个乌托邦式的设想:市场侵蚀和社会自卫的所谓“双重运动”(double movements)的后果,就是市场最终被社会所降服,变成一个“受规制的市场”(regulated market),而社会驾驭市场,这就是社会主义。至此,我们必须记住:在波拉尼那里,只有将“社会”置放在与市场的冲突中,对之才能得到真正的理解(参见Polanyi,[1957]1989;Burawoy,2003:198)。

葛兰西提供给我们的“社会”是“公民社会”(civil society),这个社会是在与国家既勾连又斗争的复杂情景中成长起来的。在葛兰西看来,西方资本主义的发育已经达到一个阶段,在这个阶段上,出现了大量的社会团体,如工会、政党、大众教育团体和利益群体等,而现代的沟通工具则不仅将这些团体紧密地勾连起来,而且还将它们与国家紧密地勾连起来。“公民社会”使晚期资本主义的阶级斗争演化出新的格局。一方面,公民社会可能和国家合作,从而遏止阶级斗争,从这里产生出葛兰西著名的“霸权”(hegemony)概念。由于出现了“公民社会”,资产阶级国家遂能将支配与说服、统治与认同结合起来,从而使得权力的运作更加深入,更为有力;另一方面,“公民社会”又可能促进阶级的发育,推展阶级斗争。总而言之,在葛兰西的笔下,公民社会绝不仅仅约束或限制国家的权力——那只是社会理论中的早期“苏格兰学派”以及20世纪末期研究苏东社会转型的学者的研究重点。与之不同,在马克思主义者葛兰西(2000:194;Burawoy,2003:215)看来,公民社会的出现使得晚期资本主义的斗争状况复杂化了,它使得工人阶级的斗争不得不从早期的“运动战”(war of movement)转变为眼下的阵地战(war of position),工人阶级必须首先争取“公民社会”,然后才能掌握政权。至此,我们必须记住,在葛兰西那里,只有将“社会”置放在与国家的复杂关联中才能得到理解。

由此可见,在马克思以后的马克思主义中,由于波拉尼和葛兰西的工作,推动了“社会”的概念从抽象走向具体,最一般的“自由人联合体”的概念被注入了具体、历史的内容,转化为具有明确针对性的范畴,它一方面针对市场而得到界定,另一方面针对国家而得到界定。“社会”就是定位在市场与国家之间的那个宽广领域,它在与市场和国家的双向搏斗中,时而扩大、时而收缩着自己的地盘。

(三) 社会生产的二重任务马克思主义传统中的“社会”范畴,在思想的演进历史上经波拉尼和葛兰西的著作得到具体的界定,在现代的理论阐释中经布洛维之手得到阐发。按照他们的观点,所谓“社会”,一方面是指“能动社会”,另一方面是指“公民社会”。由此可以推知,从马克思主义的视角出发,在我们的市场转型的历史条件下,“社会的生产”作为基本的转型问题自然也应当包含两个层面:“能动社会”的生产和“公民社会”的生产。这一生产活动的难点在于:我们不得不在欠缺必要资源的条件下(例如,我们没有西方社会那种悠久的自组织社会生活传统),同时将这两个“社会”生产出来,并将它们融为一体。这就是社会生产的二重任务,二重任务必须“毕其功于一役”,在同一个时空条件下加以完成。

二、公民社会:社会生产的关键所在 (一) “能动社会”与“公民社会”:三个共同点波拉尼和葛兰西通过各自界定了“社会”这一范畴而推进了马克思主义。但是,在马克思以后的马克思主义的思想体系中,他们却是从不同的理论前导出发、沿着不同的路线发展的。布洛维为两人各自的思想发展提供了一个简明扼要的说明,如图 1所示:

|

资料来源:布洛维,2003:205 图 1 社会学的马克思主义发展 |

由图 1可见,由于沿着两条不同的发展路线前进,因此,葛兰西和波拉尼各自创立的“社会”范畴彼此之间形成两条平行线,互不相交。但是,“能动社会”和“公民社会”,它们之间是什么关系呢?是对立的关系,抑或是互补的关系?对于这些问题,葛兰西和波利尼两人都没有触及,但是我们却不可以不触及,尤其是当“社会的生产”作为基本的转型问题而提到我们的议事日程的首位时,我们不可能回避这些问题。

布洛维提示了两个“社会”之关系的若干要点。按照布洛维的解说,两个社会最主要的联系或共同点在于:第一,两个“社会”概念差不多在同一个时点上被生产出来,虽说是被分别地生产出来的:波拉尼的“能动社会的出现和葛兰西的公民社会在时间上正好是重合的”(同上:218)。时间上的重合意味着彼此关联的可能性。第二,在葛兰西和波拉尼的笔下,这两种“社会”的出现是资本主义发展到“高级阶段”的标志。很明显,在这里两人都超越了经典马克思主义,也超越了列宁的学说。葛兰西和波拉尼不是按照经济的发展水平来理解资本主义的发展阶段,而是根据社会形态的不同来划分低级和高级的资本主义。更具体地说,资本主义之所以长寿,根本原因不在于生产力的提升和生产关系的改进,也不在于生产资本转化为金融资本并建立统治,而在于它锻造出了一个独特的、不同于以往的“社会”。“社会”的繁荣是资本主义长盛不衰的主要法宝(同上:215)。第三,如果没有底层群体,特别是工人阶级的动员和积极参与,“社会”就会走向失败,无论其为“公民社会”,还是“能动社会”。葛兰西基于意大利的历史经验,识别出“国家吞没社会”的政治专制主义(political despotism)即法西斯主义;波拉尼以英国历史为据点,提示了“社会嵌入于经济”的“市场专制主义(market despotism)”。这两种专制主义所体现的都是葛兰西所谓的“消极革命”即“没有革命的革命”,其最终的结果则必定是“社会”本身的大失败(参见葛兰西,2000:77;波拉尼,[1957]1989;Burawoy,2003:220)。

在这里,问题又回归到“阶级与社会”的关系问题。阶级,特别是工人阶级和底层阶级,他们与“社会”究竟是什么关系?两者究竟谁生产谁,或者说谁先出现?布洛维认为这是葛兰西和波拉尼理论中的“永恒的难题”(Burawoy,2003:220)。按照布洛维的观点,在这里葛兰西回避了问题,而波拉尼答错了问题。

(二) 阶级动员:两个前提条件布洛维认为,葛兰西从根本上回避了“社会的生产”问题,波拉尼比葛兰西要勇敢一些,他向前迈进了一步。在《大转变》中,波拉尼不厌其烦地考察了“史宾汉连法”,把它当成阶级动员并以此作为生产社会的一个关键条件。“史宾汉连法”这个创设于18世纪末叶的济贫制度,旨在以教区为单位,按照最低额度来补贴工人的工资。这个制度的本意是帮助工人,但其实际运作的结果却是彻底剥夺了工人的自主行动能力,将其变成一个软弱无力的群体。只是到“史宾汉连法”被废除,特别是1834年的“新济贫法”颁布之后,工人被彻底赶到市场上,彻底完成了劳动力商品化的过程,只是到这时,工人们才被迫组织起来,以社会的名义进行抗争。于是他们变成了阶级:由于他们之间的自组织动员和联系而创生出社会。(波拉尼,[1957]1989:157-168)

正如布洛维所评论的那样,波拉尼在这里答错了问题。波拉尼给我们讲述的关于工人阶级动员和社会生产的故事存在两个缺点。一个缺点关涉工人阶级的自身传统。E.P.汤普森([1963]2001)告诉我们,阶级的形成需要借助他们自己的“传统”,而“文化”在传译工人生活经验、锻造阶级意识的过程中起到了至为关键的作用。这就是说,工人阶级不可能“无中生有”地从一片空白中被锻造出来,在他们的身上印有历史的胎记,他们和传统紧紧相连。另一个弱点关涉工人阶级斗争的外部环境。索摩斯(M. Somers)等人的著作表明:不仅英国人的“自由人”传统对工人阶级的形成至为重要,而且特别是英国社会早已锻造成型的“民权社会”、掌握在底层手中的“公共性”以及早期的“参与民主制”,所有这些社会因素都参加到英国工人阶级的形成之中,成为不可或缺的条件(Somers,1993;Burawoy,2003:222)。

我们无意在此探究历史上的“史宾汉连法”的真相如何,重点是为纠正波拉尼而引进的两个条件:工人阶级形成的内部条件和外部条件。在我们看来,对“社会的生产”这个基本的转型问题来说,最有意义的正是这些条件。这些条件,特别是后一个条件把整个问题又导引回来:起初,按照波拉尼的说法,是阶级动员决定了社会;现在,根据汤普森、索摩斯等人的发现,则是社会和文化的若干因素的存在,使得工人阶级得以产生。按照前一种说法,“能动社会”是关键;而按照后一个说法,“公民社会”成为关键。

(三) 社会的生产:一个关键的环节在原则上,我们同意波拉尼关于“社会和阶级共生”的观点。这里所说的与阶级共生的社会当然是指“能动社会”。按照经典马克思主义的观点,所谓阶级就是人们在市场/生产结构中所处的一定的位置,以及由此决定的一组经济和社会关系。但如前所述,阶级的动员,特别是工人阶级的形成,需要一些先决条件,而这些条件恰恰又是“公民社会”本身的要素。这样一来,实质上就把“公民社会”置于整个系列的前端,变成社会生产的关键环节。图 2表达了这种颠倒过来的复杂状况。

|

图 2 社会的生产 |

我们力求在图 2中表明:单独的市场并不能立即催生工人阶级,也不能立即催生能动社会。有了公民社会的某些要素,如索摩斯所提出的“民权”、“底层的公共性”等要素,构成一个有利于工人阶级形成的外部环境,才会最终使工人阶级走向存在,进而使工人阶级(以及其他阶级)在“社会”的名义下,形成各种联系和组织,抵抗市场的入侵。这就是说,工人们如果要以社会的名义来行动,那么,他们在变成阶级之前,首先必须变成公民。3

三、公民权与公民社会在此以前,我们主要是依据布洛维关于“社会学的马克思主义”的论述,展开关于“社会”与“社会的生产”的基本思想的。我们把当代马克思主义脉络下所理解的“社会”界定为“能动社会”与“公民社会”的统一。在“第二次大转变”或“第三波市场化”的潮流中4 (Burawoy,2000;2006),市场和权力的联袂登场,商品化的迅速推进,逼迫即使是处于市场转型期的社会也不得不作出双向回应:同时反对市场和国家的入侵。因而波拉尼笔下回应自律市场的“能动社会”和葛兰西笔下回应国家权力演变的“公民社会”,遂不得不在同一个时空条件下被生产出来。

不过,按照布洛维引述的研究和论述的逻辑继续展开,公民社会,或者说是公民社会的某些要素,由于变成阶级形成的前提条件而在社会生产的议事日程上跃居前列,成为位居第一的关键环节。“能动社会”和“公民社会”的生产顺序发生了变动。因此,为了说明问题,就不得不按照布洛维的思路,进一步扩大马克思主义传统中的“社会”范畴。其实,布洛维关心的是两种社会各自是如何起源的,他不厌其烦地描述了两种社会的理论统绪和历史背景。在这里,布洛维忽略了“能动社会”和“公民社会”这两者之间的先后顺序,而我们不会。

四、公民权与马克思主义在经典马克思主义那里,“公民权”只是占据一个不甚显眼的地位。在经典马克思主义那里占据核心地位的范畴是“阶级”,是主要依据对生产资料的占有不同划分出来的大型社会群体,而不是个人。当然,无论是在早期还是在晚期,马克思都涉及过资本主义社会的“公民”和“公民权”问题。例如,青年马克思在《论犹太人问题》一文就屡屡涉及“政治解放”与“社会解放”的关系,谈到基本的“公民权利”;而在晚期的《哥达纲领批判》一文中,马克思一方面承认资本主义社会的公民权是一个进步,但同时也批评它只是一种“资产阶级的权利”,其基本的特点是“形式上的平等,实质上的不平等”。马克思在批判拉萨尔派的“党纲”时写道,“在这里平等的权利按照原则仍然是资产阶级的法权”,“这个平等的权利还是被限制在一个资产阶级的框框里”,以及“这种平等的权利,对不同的劳动者来说是不平等的权利”等等。但无论是在青年马克思那里,还是在晚年马克思那里,“公民权”的问题都不是分析资本主义经济和政治制度的核心范畴,这一点毫无疑义。

这种状况可以从布洛维发现的那种特定的理论状况得到解释:经典马克思主义中缺乏“社会”本身的范畴。所以,我们发现在这个体系中欠缺“公民权”的概念并不稀奇,但是现在的情况有所不同。为了在马克思主义的脉络下,进一步阐述“社会生产”的问题,我们必须引进“公民权”的范畴,但是这一回我们引进的思想,既非来自波拉尼,亦非出自葛兰西,而是源于马歇尔(T.H.Marshall)。这位社会学家与其说是马克思主义者,还不如说是自由主义者加社会主义者。5

五、公民权的基本含义迄今为止,在社会学思想史上,英国社会学家马歇尔最为系统、全面地阐述了“公民权”(citizenship)的范畴。当然,他所依据的是英国社会历史发展的素材,并且因此而招致了无数的批判6(参见M. Mann,1987)。

在一篇著名的讲演中,马歇尔把“公民权”(citizenship)划分为三个部分,并且指出:

我们称这三个部分或要素为民事的、政治的或社会的要素。民事的要素由个人自由(individual freedom)所必需的各种权利所组成:人的自由(liberty of the person)、言论、思想和信仰的自由、占有财产的权利和缔结有效契约的权利,以及寻求正义的权利。最后一点权利与其他权利位于不同序列,因为它是根据与其他人的平等,并且通过法律的正当过程,捍卫和宣称所有人的权利。这向我们表明,最直接相关于民事权的制度乃是法院。关于政治要素,我意指作为一个机构的成员被赋予政治权威,或者是作为此种机构成员的选举者,参与履行政治权力的权利,与之相应的制度是国会,或者是地方政府的参议会。至于社会要素,我意指一个完整的系列,从享受少量的经济和安全的福利,到充分分享社会遗产,以及作为一个文明人,按照社会中通行的标准而生活的权利。与之最密切相关的制度是教育系统和社会服务。(Marshall,1992/1950)

马歇尔的论述系统地阐述了“公民权”范畴的基本内涵,清晰地揭示了“公民权”的三个基本层次及其相关的制度安排。从马歇尔的这些论述(以及相关论述)中我们可以得出如下的结论。

第一,“公民权”是一个历史的范畴,是随着历史的演进而不断发展的。最早出现的是“民事权”(civil rights),在历史的渊源上它与古代希腊的“城邦国家”(Polis / City-States)的政治和社会安排息息相关,但其扩张却与市场社会的兴起有关;而后出现的是“政治权”(political rights),这是资产阶级民主革命时代的产物;最后是“社会权”(social rights),近现代的福利国家是其最好的注解。在西方社会,或者说,特别是在英国的社会里,“公民权”确乎是随着历史的演进,一方面丰富和充实了内容,另一方面日渐扩大到社会的不同阶层之中,使越来越多的社会成员享有公民权。

第二,“公民权”就本质而论,体现的是一种“社会平等”的机制,它与“社会阶级”在功用上是相互制约的。这是马歇尔的整个叙说逻辑展示出来的结论。实际上,与人们的市场地位相关联的“阶级”是整个社会不平等的根源,因为市场总是制造而不是削弱差别的。但是,在社会中形成的“公民权”却是穿透此种不平等,为每一个作为公民的个人提供基本的保障。从“公民权”的立场出发,个人能力高低、财产多寡、出身如何,都不是最终的决定因素,保障个人作为公民的基本权益才是考虑的基点。在西方社会,阶级制造的不平等经由“公民权”而得到至少是部分的缓解。

第三,“公民权”的三个要素或部分的实现顺序,在不同的国家和社会文化背景下是不同的。这是从马歇尔的叙说逻辑之外,根据不同民族国家的实际发展历程而形成的结论。例如,沙费尔(Shafir,1998:17)就指出,在改革以前的社会主义国家中,人们是在“民事权”、“政治权”都付阙如的情况下,首先享有相当充分的“社会权”的。这个顺序就大不同于西方社会“公民权”的演进顺序。当然,“公民权”的不同演化顺序会给整个社会带来什么影响,还是一个有待研究的问题。

六、公民权与公民社会在这里,我们看到了马歇尔和葛兰西之间的联系:两个人所谈论的,都是某种基本的社会安排与国家之间的关系;但与此同时,我们也看到了马歇尔和葛兰西之间的区别。笔者认为这种区别主要在两个方面。

第一,马歇尔讲述的公民社会主要是一个“权利”概念,而葛兰西讲述的公民社会主要是一个“组织”或“制度”的概念。从马歇尔的上述言论中可以看到,他所论述的主要是“公民权”的构成要素及其在社会环境中的历史演化。马歇尔也谈到各种各样的制度,但是,他只是在这些制度成为实现“公民权”的基本条件时,才谈到它们。与之相比,葛兰西在谈到公民社会时,主要是谈论各种各样的组织,谈论把这些组织联系起来的机制以及这些相互关联的组织如何既为国家权力放大和转化为“霸权”提供了可能性,又为阶级斗争的新形态提供了条件。两者研究“公民社会”的入手点和侧重点完全不同。

第二,马歇尔更多地看到的是公民社会的正面作用,而葛兰西看到的则多是其负面作用。在马歇尔看来,“公民权”乃至公民社会的发育,是对现存社会不平等的一种制约或抵消。由市场造就、经阶级结构体现出来的不平等被各种公民权所穿透,以此达到某种均衡。在葛兰西看来,“公民社会”却更多地体现出统治阶级的支配能力和力量,由于它的出现,使得工人阶级依据传统斗争方式掌握政权的时代一去不返了。现在,工人阶级及其政党不得不首先在“公民社会”中用力,首先取得各种各样的组织的领导权,然后再来考虑夺取国家政权。在这个过程中,工人阶级的固有弱点暴露无遗。例如,由于没有利益可以同其他阶级分享,因此工人阶级不能形成自己的有效霸权(参见Burawoy,2003:235)。此外,葛兰西关心的,主要是公民社会与国家的一种特殊形式――国家权力吞噬社会的形式。在葛兰西的时代,这种特殊形式主要表现为意大利的法西斯主义。

由上可见,马歇尔和葛兰西分别代表了公民社会研究的“权利维度”和“组织维度”,两者既有联系,又有区别。在我们看来,为了充实马克思主义脉络下的“公民社会”范畴,使之不仅成为一个更加丰满的理论概念,而且成为一个具有可实践性的概念,就必须扩大葛兰西原有的“公民社会”概念,把马歇尔的维度和葛兰西的维度综合起来。这就是说,在探讨“公民社会”时,我们不仅要看到各种各样的组织,而且更要看到其背后的公民权的生产。

近年来关于“公民社会”的研究,大多都集中在各种各样组织领域中,这当然十分必要。在一定意义上说,没有相当数量的“非政府”和“非营利”组织,也就没有“公民社会”可言。在我们这样的国家力量独大、社会发育薄弱的环境中,就更是如此。因此,葛兰西把“公民社会”界定为屹立在国家和经济之间的各种制度和组织的联合体,并且指出,“国家和公民社会有着本质的联系。当国家发生危机时,公民社会的稳健结构立即显现出来。国家只是外围的壕沟,它的背后耸立着强固的堡垒和工事系统”7 (葛兰西,2000:194)。

当葛兰西如此这般地叙说公民社会时,他当然是对的。他所说的“强固的堡垒和工事系统”就是比喻组织和制度。但是,如果考虑到马歇尔,我们就应当更前进一步,不仅要看到这些制度和组织的联合体,而且要观察它们在自己的活动中生产什么。它们是在各个层次的社会生活中生产公民权吗?如果是,我们就得承认,这的确是公民社会的生产途径;如果不是,那么就应当对这些组织思之再三,仔细地考察它们究竟是什么性质的组织,它们的产品究竟具有何种社会影响。8从某种意义上说,公民权是比各种各样的组织更为实质、对公民社会建设更有意义的范畴。各种各样的组织只有与公民权的运作和生产建立联系,对公民社会的生产才是有意义的。

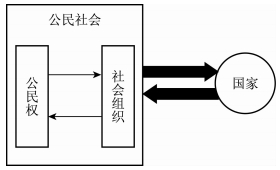

总而言之,按照我们的观点,公民社会及其生产应如图 3所示:

|

图 3 公民社会、公民权与社会组织 |

如前所述,公民社会并不是由一堆组织空壳堆砌而成。各种社会组织只有在生产或运作公民权的时候,才与公民社会的建设有关。因此,我们在评判公民社会的时候,不仅要看是否存在各种各样的社会组织和社会制度,而且特别要关注公民权的发育水平。

马克思主义在描述工人阶级的成长时,曾经使用过一对独特的概念:“自在阶级”与“自为阶级”。熟悉马克思主义的人都知道,前者指工人阶级尚未产生阶级意识时的生存状态;后者则指工人阶级产生出自己的阶级意识,深刻地认识到自己在社会中的结构位置,并且在自己的政党领导下积极开展政治斗争的状态。不过,在劳工研究的理论传统中,自1960年代以来,人们认为这一对概念过于理想主义,因而废弃已久,不复使用。

在当代,首先是布洛维,在描述“社会学的马克思主义”时重提这一对概念,并且把它运用到对“社会”本身的描述上。在这里,我们沿着布洛维的思路进一步延伸,将之特别推展到对公民社会的描述上。在我们看来,仅仅产生出各种社会组织的社会,可称之为“自在的社会”(society in itself),就像马克思笔下的“自在阶级”一样,处于这个阶段上的社会尚未形成自觉。与之相应,有能力把社会组织与各种公民权的生产联系起来的社会,则成为“自为的社会”(society for itself),如同马克思笔下的“自为的阶级”,在这个阶段上,公民社会借助于各种组织和安排产生出自己的根基――公民权,并且借助于社会学而获得自我表达(参见Burawoy,2003:229)。

八、公民权的生产机制:“阵地战”,还是“运动战”葛兰西在描述发达资本主义社会中工人阶级的斗争时,把“运动战”(war of movement)和“阵地战”(war of position)作为两种主要的形式。前者是指工人阶级的传统斗争形式,如罢工、抗议、游行示威甚至革命,都属于这个范畴;后者则是指工人阶级在公民社会出现、国家权力转化为霸权以后的斗争形式,按照葛兰西的说法,即“现代民主制的宽泛结构,包括国家组织和公民社会的社团联合体,成为政治之道。它们是阵地战前沿的‘战壕’,是永久的工事,它们只产生运动战需要的部分条件。而在过去,运动战是战争的‘全部’。”布洛维(Burawoy,2003:216)解释说,葛兰西看到了公民社会出现后阶级斗争的全部复杂性,“公民社会扑灭了任何直接夺取国家权力的企图,使革命变成需要重新组织协会、工会、政党、学校、法律系统等等的漫长进程。”

如果说,葛兰西的发现主要关涉发达资本主义的社会生产机制,在那里自组织的社会机制有着悠久的传统和丰富的经验,那么在我们看来,身处市场转型时期,为了生产公民权和公民社会,就既需要“阵地战”,也需要“运动战”。一方面,大量的“非政府”和“非营利”组织当然是必不可少的,它们是在市场转型之后才被生产出来的,其成长体现着介于市场和国家之间的社会的发育,尤其是公民社会的发育——如果它们在组织构建和运转的过程中,同时也生产出公民权的话,这显然属于“阵地战”的形式;但另一方面,我们也必须看到,转型期特有的各种社会运动,更是直接生产公民权,锻造公民社会的不可或缺的渠道。实际上,我们还不如称这类运动为“公民运动”更为恰当,这显然属于“运动战”的形式。在这个意义上,借用葛兰西的术语来说,“运动战”或许是更能体现我们的转型特点的一个渠道,因此需要对之加以更为深入的探讨。

九、公民的勇气与公民的行动 (一) 社会运动与社会理论我们借用葛兰西的“运动战”来指称市场转型期的社会运动或公民运动。我们认为,至少应当看到,生产公民权的途径不仅是各种各样的“非政府”、“非营利”组织,而且还应当包括各种各样的社会运动或公民运动。在我们这样的原本几乎没有公民社会传统、社会自组织机制在一个很长的时期内被破坏殆尽,现在的社会重建工作又不仅欠缺资源,而且还受到市场和权力的双重挤压,空间十分狭窄的条件下,“运动战”或公民运动,对生产公民权,建设公民社会,较之单纯的组织和制度建设具有更大的实践意义。

在社会学的传统中,关于社会运动早已形成了一系列的理论。通常认为,占支配地位的理论包括三大模式:“政治机会”理论(political opportunity)、“资源动员”理论(resources mobilization)和“框构”(framing)理论(参见McAdam,1996;赵鼎新,2006)。这些理论可以部分地解释我们所面对的社会运动或公民运动现象,但是不能解释根本。究其原因,最重要的一点是,这些理论面对的主要是那些在法律制度和社会安排上,允许社会运动自主发生的情景条件。这一点与我们的情景就完全不同,因而限制了其解释能力。

在我们这样的市场转型期,要构造各种社会运动或公民运动,需要运动的参与者特别是领导者发挥极大的主体能动性。运动的空间不是现成的、体制给予的,而是行动者自己努力营造出来的。这就将行动者的“主体性”极大地凸现出来,要求理论予以把握。在这个方面,另外一个来自欧洲大陆的社会运动的理论传统,主要以图海纳(A. Tuhaine)为代表,虽然老旧一些,但是因其通过“主体性”(subjectivity)、“历史质”(historicity)等范畴突出了行动者的能力,并将之与更大的社会历史背景关联起来,因而显得对我们所面对的现象比较具有穿透力。不过,如果说,图海纳的理论仍然有什么缺陷的话,那就是过于抽象了——他笔下的行动者是一个没有个性、千人一面的整体范畴,因而削弱了其理论的价值。

由此可以得出结论,在市场转型国家,面对方兴未艾而又表现独特的社会运动或公民运动,现成的社会学理论难以对之加以全面深刻的把握。为了说明问题,要求在原有理论的脉络中,加入新的理论视角,将原有的学术资源调动起来,整合为一体,以把握这些运动的深层本质和独具特色。

(二) 公民的勇气当我们尝试修正传统的社会运动理论,使之有能力面对转型期的独特社会运动或公民运动时,有一个以往不太为人注意的概念——“公民的勇气”进入了我们的视线。1999年,瑞典社会学家斯维德伯格(Richard Swedberg)撰写了一篇有关经济学家维克塞尔(K.Wicksell)的传记文章,刊载在《理论与社会》上(R. Swedberg,1999)。这篇论文仿佛一颗流星,在寂静的星空中一闪而过,甚至都没有引起作者自己的重视——他后来再也没有回到这个题目上。当然,这篇论文也没有引起西方社会学界的广泛注意。正是在这篇被人忽视的论文中,斯维德伯格提出了一个重要的概念:公民的勇气(civil courage/zivilcourage)。在我们看来,这个以往不为学界所知的概念对于解释转型期的社会运动或公民运动,突出参与者的“主体性”,具有某种独特的穿透力。

斯维德伯格(Swidberg,1999:501)这样界定“公民的勇气”——为了信念而不惮于行动,即便为了信念而冒着支付高昂代价的风险。

斯维德伯格是从普鲁士人那里借用“公民的勇气”这一术语的。“铁血首相”卑斯麦最先使用这一术语,用来赞誉在那些战场上出生入死、表现勇敢的士兵。后来,M.韦伯也曾使用这个概念,用来指称“旧约”的先知:坚信上帝对他们特别眷顾的教士们为了宣传自己的宗教信念而走上街头,宣讲主张,尽管这样做要顶着巨大的社会压力,甚至要面对暴力的威胁(同上:502)。最后是斯维德伯格自己,他把这一概念从历史延伸到现代,用来描述“公民的抗争”,维克塞尔(Knut Wicksell)就是他的案例。这位与庞巴维克同时代、被熊彼特称为“斯堪的那维亚的马歇尔”的著名经济学家,为了宣传自己的政治和社会主张而对抗公众和政府,甚至不惜身陷囹圄。因为他相信他所陈述的是“公民的准则”,而他能够公开诉说是因为他有自由发表言论的权利(同上:515)。

我们从“公民的勇气”中可以引申出若干社会学意涵:第一,当我们强调市场转型期的社会运动或公民运动的主体性时,不仅要看到运动主体的“公民理念”,即对于公民权利的认同,而且还应当看到某些公民有将理念付诸行动、率先去追求这些权利的勇气。认同和追求、理念和行动毕竟还不是一回事情,在没有为社会运动或公民运动留下多少空间的情景下尤其如此。因此,当我们把“公民的勇气”纳入对市场转型期的社会运动/公民运动进行研究的理论框架时,就找到了一个中心点,具体地突出了运动主体的行动能力,从而能将社会运动理论中那些描述性范畴调动起来,连为一体,增强了它们的解释范围和解释能力(参见施云卿,2007)。第二,“公民的勇气”对现存的社会学理论也提出了重大的挑战。人所共知的社会学思路的基本特点是“结构决定行动”。美国社会学家杜伊森伯里(J. Duesenbery)曾用略带调侃的话语一语中的地指出,“经济学全是关于人们如何做出选择的,社会学全是关于人们如何不能做出选择的。”(转引自格拉诺维特,2004:286)过去,行动的主体性似乎很少成为社会学思考的重心,那多半是经济学考虑的题目,但是现在透过“公民的勇气”,个人行动和个人选择被直接纳入社会学的视野。正像理论面对社会运动或公民运动的不同现实形态需要加以调整一样,社会学面对“公民的勇气”也必须调整自己的理论架构,把个人、个人的选择和个人社会行动,重新纳入自己的视野。

(三) 三个案例为了说明问题,我在这里选取三个案例,对“公民的勇气”略加说明。三个案例都发生在BJ市,发生在当下这场大规模、高速度的都市化过程中。众所周知,权力与资本联袂推进的城市化,触发了各种各样的抗议活动,从而造就了一个可以命名为“权利诉求时代”的新景观。面对财产权受到各种各样的侵犯,BJ的农民、劳工和居民在“依法维权”旗帜下,起而抗争,形成了声势浩大的公民运动,并且在运动中生产着公民权。

案例1 WL乡农民维护地权的抗争。WL乡Y村地处BJ市CY区,是一个约有600户人家的大村。1998年,随着城市化过程的扩张,Y村及其周边土地被纳入开发建设的规划。在拆迁过程中,由于在安置问题和补偿问题上的分歧,Y村的L姓、M姓等农民率先走上了抗争的道路。这些农民抗争的主要诉因是:第一,工厂占地,按照国家规定应当对当地农民进行安置,但是却没有合理安置;第二,拆了原有的住房,补偿费不够购置新房,导致无以为居。这些农民的诉求是:不仅要求合理安置和合理赔偿,而且还要彻查在土地划拨和拆迁过程中官商勾结的腐败现象。据说,工厂占地只是征收土地的一部分,其余的土地被乡政府违法出售、开发商违法开发了,对此需要上级机关严加查究。为此,这些农民从1998年6月以来,书写了数十万字的文字材料,走遍了BJ市的各级政府和主管机关,上访告状。后来,则干脆每天清晨到上级权力机关的门口呈递上访函,然后就地静坐,以示抗议。由于此事触犯若干条例规定,导致其中的一位代表被判处劳教。不过,这位代表出来后,却依然照旧行事,至今未改。于是这就变成一个日复一日、连续出现的景观。每日清晨,这些上访农民前往上级权力机关呈递上访函件,然后就地静坐抗议。而后,由当地公安机关将他们领走,白天拘禁在公安机关内,晚上用车送回Y村。由于这些人的房屋已经被拆掉,无房可居,不得不由公安机关出面,在附近的一家小旅馆中为他们租赁房间过夜。天亮后,又会重演每天都要出现的一幕,至今已经数年。(“转型期的三种都市运动”,2006;毕向阳,2006)

案例2 NGO协助劳工讨薪、维护劳动权的抗争。自1995年后,BJ地区陆续出现了一些面对农民工提供服务和帮助的NGO,专门从事劳动维权活动。XXN就是其中的一个。这个建立不过3年、只有4名专职工作人员的“劳工NGO”,迄今为止已经为数百名在BJ地区工作的农民工,讨回了总额约两千万元的欠薪。值得注意的是,在这个小小的劳工NGO周围还团结了一大批“公益律师”,“公益律师”及其所代表的法律,特别是“劳动法”,成为“讨薪维权”的重要依据。一般来说,这个NGO的工作程序是这样的:首先是因各种原因而被拖欠工资或扣留工资的当事农民工,通过来访、致电或信函的方式找到XXN,其所陈述的情况由XXN的值班工作人员按照统一格式做好笔录。然后,“讨薪维权”的活动就开始了。通常首先是由XXN的工作人员致电被诉雇主,核实情况,并且试图说服雇主给付工资。一般来说,此种劝解往往无效,于是进入第二阶段,由XXN派出工作人员,前往工作现场,要求雇主偿清拖欠的工资。这种前往现场直接维权的行动往往要重复多次,而且有时见效,有时不见效。雇主会以各种理由拒绝付薪。在某些边缘地区,甚至还出现过放出恶犬,恐吓XXN工作人员的事情。如果现场维权还不能奏效,那就进入第三个阶段,帮助工作的一、两位“公益律师”会随同XXN工作人员和当事农民工再次前往现场。如果雇主继续拒绝给付欠薪,那么就会启动法律程序。雇主会被诉上法庭,一经判决,理论上说,便会强制雇主付清欠薪。每年的岁末年初是追讨欠薪的高峰时期,XXN会启动一个“维权月”,动员大量人力、物力开展这方面的工作(参见XXN2006年度工作报告)。

案例3 小区业主的维权抗争。2007年1月21日,BJ市某国家机关的一座礼堂内人头攒动,200余位业主,代表着100多个小区的业主委员会,前来参加一个名为“和谐社区建设”的年会。在这个年会上,4位中青年“业委会”主任代表“BJ市业主协会申办委员会”报告了工作进展,十几位来自各个区县的“业委会”主任报告了各自小区在规范物业工作、建设良好社区环境和理顺居民关系方面的工作经验。会议进行了约4个小时。第二天,BJ的几家报纸电台对此进行了报道。毫无疑问,由4位中青年业主领导筹办的这个“业主协会”,代表了BJ市社区建设的一个新的方向。4位各自拥有公司或其他产业的业主,却在长达1年多的时间里,花费了大量时间同BJ的各个住宅小区的业主们建立联系,协助他们成立业主委员会,交流维护产权、建设小区的经验。当个别小区的业主委员会与物业公司或开发商发生争执,特别是当后者出现明显侵权行为之际,他们都会立即前往,支持业主委员会的工作,调解纠纷,化解张力。实际上,在整个BJ城的约4,000个新建住宅小区内,开发商、物业公司与业主的矛盾蓄积已久,近年来尤其呈现频频爆发之势。部分开发商以及物业公司,通过种种不法手段侵犯业主权益。这些手段包括虚报房屋面积、虚报服务设施数量、提供价高质劣的服务等。在许多小区内,业主们只要一抗议,开发商及物业公司豢养的“私人军队”即“小区保安”就会对敢于抗议的业主们大打出手。这种情况迫使业主们不得不联合起来,使用法律来维护自己的权益。这4位中青年业主努力创立的“BJ市业主协会”,就是力图将各小区的“业委会”进一步联合起来,把业主维权运动推向前进的重要环节。它标志着BJ市的业主维权运动开始从分散走向整合,将会在更高的层次、更大的规模上开展起来(参见“好社区网站”对BJ市业主协会申办委员会的报道)。

不用说,我们对上述三个案例的描述都是高度简约的。实际上每一个案例的具体内容都十分丰富,都可以专门撰文加以详述。笔者举出这三个案例,旨在说明,从社会学的视野出发,可以看到市场转型期的三大阶级,即农民、工人和中产阶级,都在开展各自的维权抗争。在我们看来,这些抗争运动中生产出来的正是公民权,虽然尚只是片断的、零碎的公民权。就农民而言,是从维护“地权”的抗争走向公民权;就劳工而言,是从维护“劳动权”走向公民权;而就业主或改革开放后形成的中产阶级而言,则是从维护自身房屋的“产权”走向公民权。公民社会正是诞生在这些生产公民权的运动中,这些运动之所以能够由小到大、百折不挠地开展起来,与运动的倡导者是分不开的。这些倡导者不仅具有公民意识,更重要的是即便在压力巨大的情境下,依然具有将权利诉求付诸于行动的“公民的勇气”。

十、结论与讨论在本文中,我们起步于在马克思主义视野中的“社会是什么”的问题,然后根据布洛维所主张的“社会学的马克思主义”,指出“社会”范畴是具体的、历史的,主要包括“能动社会”和“公民社会”两种形态,前者来自波拉尼,是在与自律市场的搏斗中得到界定的,后者来自葛兰西,是在与国家的互动中生成的,但是,“社会的生产”作为在市场转型期所面对的特定问题,其实践的紧迫性却在于我们不得不在同一个时空条件下,把“能动社会”和“公民社会”共时态地生产出来。在这里,我们碰到了一个波拉尼和葛兰西都没有碰到、我们却不得不加以回答的问题:“能动社会”和“公民社会”的生产,究竟孰先孰后?我们从接受波拉尼关于“社会和阶级共生”的观点和葛兰西区别“积极革命”和“消极革命”的观点出发,进一步考察工人阶级和底层阶级的产生条件及其与社会生产的关系。索摩斯等人的研究提示我们,历史的证据表明工人阶级,特别是波拉尼所关心的英国工人阶级的形成有其社会先决条件,即工人必须生活在一个“权利社会”中,然后形成阶级,并且以社会的名义开展抵御市场的行动。由此可知,“公民社会”的某些要素应当是工人阶级和底层阶级得以生存和成长的条件,因此也是“能动社会”产生的条件。但是,“公民社会”又应如何理解?这时我们引入马歇尔的“公民权”概念,尽管这个概念带有自由主义传统的偏颇。根据这一概念,只有其社会成员享有公民权的社会,才可以称作“公民社会”。我们由此扩大了葛兰西的“公民社会”概念。葛兰西看重的是组织和制度,我们看重的则是公民权的生产。我们认为,只有那些生产公民权的组织和制度才是公民社会的构成要素。那么,怎样才能把“公民社会”生产出来?我们接受葛兰西的看法,认为“阵地战”和“运动战”都是产生“公民社会”的途径。不过,从行动社会学的视角来看,“运动战”即各种社会运动或公民运动在生产公民权方面具有特殊的意义。需要注意的是,在市场转型期,社会运动或公民运动之所以能够出现,并非西方社会运动的理论模式可以现成地予以解释,在这里,比起任何结构因素来,运动主体的因素都应被提升到首要地位。我们引进斯维德伯格“公民的勇气”这一概念,来具体指称主体能动性。为了便于理解,我们还引入了当下发生的三个案例,力求表明身处市场转型期的各个主要阶级,如何从各自的维权行动走向公民权的生产,从而锻造出公民社会。

社会生产的顺序和重心的这一转换,对“社会学的马克思主义”提出了许多根本性的理论问题:首先,在研究的视角上,它要求社会学的马克思主义在面对具体的市场转型问题时,不仅要有传统的结构视角,而且还必须引入个人行动的视角。为了理解问题,社会学的马克思主义不得不和自己不熟悉的视角打交道。在研究的基本范畴上,它要求不仅要看到阶级形成和社会生产的关系,而且要看到阶级形成和公民形成的关系。为了理解问题,社会学的马克思主义不得不引入自己并不熟悉的“公民权”范畴,正像马克思主义在自己的发展中不得不引入“社会”范畴一样。

但是,更为重要的是,社会生产的二重性,或者说,“公民社会”与“能动社会”的共时态生产,最终彰显出经典马克思主义的一个根本观点。当马克思在《资本论》中阐述人类社会最终如何降服包括国际市场和国内市场的资本主义生产方式时,以及在《哥达纲领批判》中阐述人类社会最终将如何降服国家时,他实际上已经提示我们:只有当人们透过自己的社会行动,使市场和国家全都匍匐于脚下,臣服于社会本身之际,社会才能够通过其理论表达,即社会学,在自己的旗帜上书写上“社会主义”的字样。一言以蔽之,“社会至上”,即社会对市场和国家的支配,是社会主义的本质内涵。

注释:

1 布洛维认为,经典马克思主义中欠缺“社会”本身的范畴,在其以后的发展中被波拉尼和葛兰西的理论所补足。不过,由于经典马克思主义欠缺“社会”范畴,因此导致马克思主义和社会学处于一种复杂的关系中。最初,两者互相排斥,特别是到了帕森斯时代,两者的对立达到顶峰;此后,由于社会实践本身的发展,马克思主义和社会学的互补关系凸现出来。布洛维所谓“社会学的马克思主义”就是指马克思主义从社会学中接受了“社会”范畴本身,并因此得到重建。布洛维对此进行了颇为详尽的论证,可参见他2003年发表的论文。当然,说经典马克思主义中欠缺“社会”本身的范畴,只是布洛维的一家之言,比如,在经典马克思主义中,常常出现的“社会经济形态”范畴,究竟是指经济还是社会,就值得讨论。

2 按照布洛维的说法,波拉尼的“社会”概念即“能动社会”,但是这与A.埃茨奥尼(A. Etzioni)的“能动社会”有所不同。具体的分析可参见Burawoy(2003)的脚注12,在那里他比较详尽地说明了两个“能动社会”的区别。

3 工人必须首先变成公民,才能以社会的名义展开行动,这不仅是一个历史的问题,而且是市场转型期的现实问题。据笔者所知,在国内学界,童根兴(2005)的《家户工》第一次探讨了这个问题,虽然他还只是从反面提出问题。

4 “第二次大转变”和“第三次商品化”,都是布洛维描述当代市场的全球发育的术语。前者可见于他的同名论文。在这篇论文中,布洛维接续卡尔·波拉尼的“大转变”的说法,把上个世纪末社会主义国家的市场改革称为“第二次大转变”。“第三次市场化”则是布洛维于2006年夏季在清华大学的讲演中锻造出来的概念。他从波拉尼关于“虚构商品”的概念出发,指出市场社会构建的关键性的转折点,就在于把“劳力”、“货币”和“土地”三种本来不是商品的东西变成了商品。不过,波拉尼在《大转变》中只是谈到了前两种“虚构的商品”,而且认为它们是在19世纪末期以来的同一个时点上实现的。布洛维从两个方面展开了这个观点,第一,他认为这三种东西的商品化,是分别在19、20和21世纪前期实现的,因此表现为一个持续进展的历史过程;第二,他认为“土地或环境”的商品化是这个过程的最终环节。在这个阶段上,以“土地和环境”的商品化为标志,所有一切人类和非人类的产品,包括身体、知识和其他物品,全部商品化了。在布洛维看来,这是商品化的极致。笔者认为,布洛维的“两个维度”是有不同的理论重点的。“第二次大转变”的重点是体制,强调的是经济体制和社会安排向市场化的转变;“第三次市场化”的重点是内容,强调的是把原本不该是商品的东西变成了商品。

5 通常认为,马歇尔的公民权理论属于“自由主义传统”。由于论说问题的需要,这里的论述仅仅涉及马歇尔一系的“自由主义传统”,而对“共和主义传统”未有涉及。

6 一位匿名评论者提示笔者,在古典社会学家中,托克维尔最早表达了关于公民身份对社会发展的意义。这个提示当然是正确的。笔者在这里主要引用马歇尔的观点,是因为他比较系统地陈述了“公民权”的三个方面。笔者在这里没有可能对“公民权”思想的发展作系统考察,因而忽略了托克维尔的有关思想。

7 本段文字根据英译本重译。

8 我们早在2002年的一篇文章中,就借用组织社会学家迪马齐奥(DiMaggio)一个术语,即“形同质异”(isomorphism)来指称当前的一些NGO、NPO,认为它们徒具虚名而并没有起到促生公民社会的作用。

波拉尼. [1957]1989.钜变: 当代政治、经济的起源[M].黄树民, 等, 译.台北: 远流图书公司.

|

毕向阳. 2006.从"刁民"到"公民"[D].清华大学社会学系博士论文.

|

格拉诺维特. [1985]2004.经济行动与社会结构: 嵌入性问题[G] //制度变迁中的行为逻辑.王水雄, 主编.北京: 知识产权出版社.

|

葛兰西. 2000.狱中札记[M].曹雷雨, 等, 译.北京: 中国社会科学出版社.

|

马克思. [1867]1975.资本论(第一卷)[M].北京: 人民出版社.

|

施云卿. 2007.抗争空间的营造[D].清华大学社会学系硕士论文.

|

童根兴. 2005.北镇家户工[D].清华大学社会学系硕士论文.

|

XXN.2006. 2006年度工作报告[R].打印稿.

|

赵鼎新. 2006.社会与政治运动讲义[M]》.北京: 社会科学文献出版社.

|

"转型期的三种都市运动"课题组. 2006.研究报告[R].清华大学社会学系.

|

Burawoy, M. 2000. "A Sociology for the Second Great Transformation?" Annual Review, Sociology (26).

|

——. 2003."For a Sociological Marxism: The Complementary Convergence of Antonio Cramsci and Karl Polanyi." Politics and Society, Vol. 31(2).

|

——. 2006. "Sociology and the Fate of Society." Lecture in Tsinghua University, Beijing.

|

McAdam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N Zald. 1996. Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Cambridge: University of Cambridge Press.

|

Mann, M. 1987. "Ruling Class Strategies and Citizenship." Sociology, Vol.21.

|

Marshall, T.H. 1992. Citizenship and Social Class. Pluto Press. Illinois, USA.(中文版参见《国外社会学》, 2003年第1期, 刘继同译)

|

Shafir, G. (ed.) 1998. The Citizenship Debates. University of Minnesota Press. USA.

|

Somers, Margaret R. 1993."Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy." American Sociological Review, Vol. 58(5). http://cn.bing.com/academic/profile?id=92d81df6b005c29f8c7d49bd78309bd7&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Swedberg, R. 1999. "Civil Courage("Zivilcourage"): The Case of Knut Wicksell." Theory and Society, Vol. 28(4). http://www.jstor.org/stable/3108560

|

2007, Vol. 27

2007, Vol. 27