谣言是社会生活中的重要现象,一旦它被传播开来,可能会危及社会生活的正常秩序。比如,童话大师安徒生的《皇帝的新装》讲述的就是一个关于谣言的故事。1之所以这么说,是因为做衣服的骗子把本来什么也没有的东西说成是世界上最漂亮、最华丽的衣服,结果这个说法在大臣、国民和皇帝中间传播,人们几乎都相信了骗子的话,认为他做的衣服确实是举世无双,结果皇帝还穿着“新衣服”举行了隆重的游行庆典。谣言变成了现实,最后才被一个孩子戳穿。我们再来看一个历史上的真实案例。美国汉学家孔飞力(Philip A. Kuhn)在《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》中讲述和研究了中国清朝乾隆年间流传的一个谣言故事。当时有一种名为“叫魂”的妖术流传在华夏大地。“据称,术士们通过作法于受害者的名字、毛发或衣物,便可使他发病,甚至死去,并偷取他的灵魂精气,使之为己服务。这样的谣言,影响了12个大省份的社会生活,从农夫的茅舍到帝王的宫邸均受波及”(孔飞力,1999:2)。在这个案例里,“叫魂”的谣言被很多人相信,影响了人们的现实行为,而且引起了整个社会的反常和恐慌。2举这两个例子,是想引出本文所要讨论的问题——即这两个故事,确实让我们看到了在一定的条件下谣言会被很多人信以为真,结果它变成了现实,影响了人们的行为和社会生活。要对谣言进行合理的控制,必须依赖于对谣言实现机制的认识,所以有必要对谣言实现的机制加以探讨。本来内容是假的或者似是而非的谣言为什么能被人们相信,成为一种集体行为,甚至会变成一种社会现实?谣言变成现实的条件和机制是什么?面对出现的谣言,我们又该如何应对?

在总结和吸收奥尔波特等人从心理学角度对谣言传播的研究和默顿对“自我实现的预言”的研究的基础上,本文采用博弈论的分析工具,将个人预期和他人影响引入对谣言实现的机制的研究中。最后笔者根据谣言传播的机制提出对信息治理的初步思考。

一、以往的相关研究对于谣言的流传和实现问题,心理学家和社会学家们曾做过一些探讨,为我们进一步的研究奠定了基础。

(一) 谣言传播的心理学研究美国社会心理学家奥尔波特(G. W. Allport)等人在二战期间曾对谣言问题进行过专题研究。在这项研究中,他们关注的是谣言个体传播者的心理过程。他们揭示了个体接受和传播谣言的动机和方式,强调了投射是使个体相信并传播谣言的重要的心理机制。他们还研究了谣言的内容在传播过程中的变化情况及其机理,比如省略和突出、同化作用、推断和歪曲等问题。

奥尔波特(2003:17)等人还归纳出一个关于谣言产生条件的基本法则和传播公式。他们认为,谣言产生的两个基本条件:第一,故事的主题必须对传谣者和听谣者有某种重要性;第二,真实的事实必须用某种模糊性掩盖起来。谣言传播的广度随其对相关人员的重要性乘以该主题证据的含糊性的变化而变化。重要性和含糊性之间的关系不是加法而是乘法,因为如果两者之中只要有一个为0,也就没有谣言了。

但是谣言传播的诱因并不完全来自谣言本身,传谣者可能是为了从谣言本身获得其他好处。比如,为了获得他人的注意,显示自己的无所不知;投别人所好,赢得他人好感;为了避免相处时的尴尬,无话找话。为了实现这些动机也可能无意中传播了谣言。这也说明,在人与人的日常交往中,总是在交流着信息,在这些交流的信息中难免会涉及一些似是而非的信息。

(二) 从情境定义到自我实现的预言在社会学家托马斯夫妇(W. I. Thomas & D. S. Thomas,1928:572)合作的《美国的儿童》一书中,有一句富有哲理且被广泛引用的话:“如果人们将情境定义为真实的,它们在结果上就是真实的。”基于这句话,社会学家罗伯特·默顿(Robert K. Merton)将其概括为所谓的“托马斯定理”,并据此提出了“自我实现的预言(the self-fulfilling prophecy)”之说法。

“自我实现的预言指的是,一开始对情境的一个错误定义引致一个新的行为,它使得起初是错误的观念变成现实。自我实现预言的似是而非的有效性永久化了错误的盛行。因为预言者会引用事件的真实过程作为他一开始是正确的证据……这种事情是社会逻辑的反常。”(Merton,1968:477)

默顿主要是以1932年美国纽约在金融恐慌中的最后国民银行(The Last National Bank)为具体的例子来说明这个定理的现实性的。尽管一个银行的资产流动相对畅通、经营状况良好,但是一旦有足够多的储户相信了它已无力偿还存款的谣言,就会导致越来越多的储户疯狂地挤兑这家银行,银行因短期内无法周转巨额资金来支付储户的提取,结果就会破产。3默顿总结道:“这个预言故事告诉我们,对一个情境的公众定义(预言或预测)变成这个情景不可分割的一部分,并因此影响了随之的发展。”(Merton,1968:477)。

尽管默顿笔下的预言不同于谣言的概念——它虽然包含谣言,但其内涵要远大于谣言,但是他关于预言实现机制的研究对于研究谣言的相关问题明显具有指导性意义。实际上,默顿对美国大危机时期银行破产案例的引用和分析就是在研究谣言问题。

(三) 小结奥尔波特等心理学家对谣言传播的研究,加深了我们对个体接受和传播谣言的心理机制的认识,特别是他们提出的关于谣言传播的“模糊性”和“重要性”这两个条件对我们有很大的启发性。但是奥尔波特对谣言传播的分析侧重于个体层面,对于谣言传播中个体之间的相互影响问题关注不够,这样的话,很难深入理解谣言是如何变成一种社会现象的。

社会学家默顿(包括托马斯)认识到了预言是一种情境定义,它一旦作出,会对人们的接续行为产生影响,而且认识到人们在一种情境定义上的相互影响。也就是说,一种情境定义一旦被很多人相信,就会进一步增加相信者的队伍。作为社会学家的默顿显然是从社会整体(分析单位是群体或社会)的层面来探讨这个问题的,他侧重于分析一种社会信念变成社会现实后会对社会结构和社会功能产生何种影响。这可以从他运用“自我实现预言”的理论对美国社会的种族问题的分析中看出来。这种分析让我们看到了情境定义或自我实现预言的结构性后果,但是我们不能清楚地认识到某种预言在人群中成为结构性现象的过程和机制。也就是说,托马斯和默顿没有清楚地告诉我们,人群中的每个人是如何相信或不相信某种情境定义(或者预言)的,相信或不相信某种预言如何从个体选择行为,演变成了一种宏观的社会现象?而这正是本文要研究的问题。

二、谣言的含义及其特征我们需要对谣言的概念做一些辨析。谣言和谎言既有相同之处,又有不同之处。从内容上来说,二者实际上都是虚假的信息,但是谎言不强调其在人群中的大规模传播性,而谣言恰恰包含了此意,即如果谎言在人群中广为传播就变成了谣言。在“皇帝的新装”的故事中,骗子抛出的是一个谎言,但是它在皇帝和臣民中传播开来后就成为了谣言。为了证明自己的聪明,人们会赞美皇帝的新装是如何的华丽。谣言虽然有最初的传播源,但是在流传开以后,每个人都可能成为传播者,这时已很难寻访最初的来源了。因此,我们对谣言的定义是:在人群中传播的虚假的或似是而非的信息。

谣言有很多种,这里我们根据其主题的重要性程度将它粗略地分为两种。4有些谣言在流传时,由于其传播的主题并不重要,涉及不到听谣者的切身利益,无论是相信还是不相信,它对于人们没有很大的影响,人们传播并相信它只不过是表达了猎奇、嫉妒、猜疑等某种情绪或心理。但是有些谣言则不然,它的内容对听谣者来说很重要,关系到他(她)的切身或潜在利益,相信或不相信它会影响到预期的收益或损失。本文重点研究的就是这种具有重要内容且关系到人们利益的谣言。

谣言之所以为谣言,一个重要特征是其内容的模糊性,它表面听起来是真实的,实际上是一种虚假的或似是而非的信息。或者说,它是对情境和事情的本来面目的一个错误定义。这种虚假信息往往出现在信息不对称的情况下,谣言的接收者对事情的客观情况并不十分清楚。比如,在“叫魂”的传言中,很大程度上是利用了当时人们对灵魂的看法,人们认为灵魂可以与躯体分离,灵魂本身是有生命的,可到底是不是这样的,事实上是难以证明的。人们往往采取一种敬畏的态度,宁可信其有而不敢信其无。在信息不对称的情况下,拥有不完全信息的人们可能会相信虚假信息。在本文中所谓谣言的实现,指的就是虚假的或似是而非的信息在人群中传播并被很多人相信的局面。

这种谣言尽管实际上是错误的,或者似是而非的,但通常包含着一个诱导人相信的威胁或承诺,不管是有意的还是无意的,这个威胁或承诺往往涉及到人们的切身利益。可置信的谣言诱使人们改变对预期收益结构的评价,使得相信谣言要比不相信谣言带来的预期收益要高。但是,由于谣言的虚假性,其实质会对人们真实利益带来损害。客观地讲,不相信谣言所带来的收益才是最高的。这种损害一般是通过改变人们的预期收益的方式来实现的。对谣言的这种认识是对奥尔波特所说的“重要性”特征的深化。

更重要的是,由于谣言本身的模糊性,一旦谣言是假的,轻信了谣言实际上会带来损失,所以人们在决定相信或不相信谣言时是需要慎重考虑的。理性的个体是不会轻易相信谣言的。在这个时候,个体对谣言真实性的概率的估计除了取决于自己对谣言本身的判断外,另外可以依靠的就是他人的选择,也就是看看周围的人是否相信谣言,根据他人的选择来作出相信或不相信谣言。

拿皇帝的新装这个例子来说,为什么大多数人都相信了骗子的话?很大程度上是因为骗子抛出了一个可信的威胁:只有聪明的人才能看到他编织的华服。如果你看了后说什么也没有,那等于承认你自己是愚蠢的,而愚蠢是人们不能接受的评价。身为大臣和皇帝如果是愚蠢的,说明他们不称职,这会威胁到他们的地位。骗子之所以成功地愚弄了他们,就是利用了这一点。“叫魂”的谣言也是如此。据称那些掌握妖术的人能摄人魂魄,能取人性命,因为他们威胁到了人们的生命安全,当然就不能让这些似乎掌握妖术的人靠近自己,取了自己的头发、衣物或得到自己的名字和生辰八字。相互影响之下,很多人都相信了“叫魂”妖术的存在。再比如,在默顿所举的银行挤兑案例中,关于银行资不抵债的传言会让储户们心慌,即使存款还没有到期,提前变现总比将来可能分文不得要强。于是,相信谣言的人更加长了银行柜台前的队伍。当然,还有些谣言是以“如果相信,则对你有利”这样的面目出现的。比如前些年的“打鸡血”、“喝红茶菌”等谣言,这样的谣言是发出了一个可信的承诺,谣言制造者宣称如果接收者相信这个承诺,会带来潜在利益上的好处。

那谣言在什么条件下会被人们相信呢?根据上面的分析,我们认为这主要取决于相信谣言的预期收益和他人相信谣言的可能性。接下来,我们运用博弈论的工具来对此加以分析。

三、谣言实现的机制 (一) 静态分析:个人预期和他人影响前面我们已经提出了谣言会改变接受者的原有收益结构,形成新的预期收益,也就是说谣言会改变个人的预期收益,使得相信谣言的预期收益大于不相信谣言的预期收益。同时,个人是否相信谣言还取决于他人的选择。下面我们构造一个博弈论模型对此加以分析。

我们首先假定,在关于某个内容的谣言引入之前,人们对这个内容相信和不相信的收益(payoffs)分别为10:30。引入谣言之后,根据谣言的界定,人们若相信它的话,收益为30,不相信为10。表面上看谣言提高了人们的收益,实际上相信谣言却造成了个体的福利损失。在这个假设的数字案例中实际损失就是20。谣言出现后改变了人们对这个内容相信与否的预期收益结构,但是人们对谣言本身的内容是不确定的,信息是不完全的。如果单纯根据谣言内容本身来做出决定,风险比较大。为了降低风险,比较可靠的选择是注视他人对谣言的态度。

假设在一个社会里有一大群人,他们在每一个时期随机地两两碰面接触,在接触时会谈论一些见闻,包括谣言。每一方在每一次相遇时可能有两种做法:相信或不相信谣言。假定各方同时选择他们的行动,如果每一个人遇到的人都是相信谣言的,那他也会倾向于选择相信而不是不相信,反之如果他遇到的人都选择不相信谣言,那他也会倾向于不相信。如果他人不相信谣言,而自己相信,收益会最低。我们可以用下表 1来表示这个博弈的收益结构。

| 表 1 相信谣言的博弈矩阵 |

可以看出,在上面的博弈矩阵中,有两个均衡结果,一个是(相信,相信),即大家都相信谣言;另一个是(不相信,不相信),即大家都不相信谣言。那么,在什么条件下,自己会相信谣言呢?假设人群足够大,那么当个体随机地碰到另一个与之交往的人,他会选择什么?很明显,在这个例子中,一个人的最优策略取决于他认为别人会怎么去做。如果他认为另一方选择相信的可能性超过1/6,他的最优策略是相信;如果这个可能性小于1/6,他的最优选择是不相信。5

如果我们把相信谣言的预期收益再提高的话,比如说,提高到40。在这种情况下,自己认为他人相信谣言的可能性超过1/8,6他的最优策略就是相信。也就说,如果谣言使人们的预期收益越高的话,在他人的影响下,个体相信谣言的可能性也越大。

在上文中,我们已经谈到了谣言会影响人们的预期收益,但是这种影响是通过谣言接收者之间的相互作用实现的。人们在考虑谣言对自己预期收益的影响时是与他人对谣言的反应密切相关的,对他人行为的预期会影响到自己的选择,这可以从我们的均衡结果中看出来。

(二) 动态分析:群体压力和正反馈在现实中,个体做出相信或者不相信谣言的行为取决于发生于人际网络中的个人经历。个体会根据周围人已经作出的反应来决定是否相信谣言。因而,谣言的自我实现又是一个动态的过程,他人在过去做出的选择会影响到个体当下的选择。如果已经有很多人相信谣言,假设这个信息能够被正在做决策的个体认知到,就会加剧他相信谣言的程度。在外界没有戳穿谣言真面目的情况下,这个过程会自我强化下去。也就是说,在谣言实现的过程中,历史无疑是起作用的。

历史是通过群体压力和网络效应来起作用的。个人对谣言的判断会随着个人的经历和周围人的行为而变化。个人的适应性预期是对周围群体变化作出反应的一种理性调整。他人行为为个体提供了决策的依据,而且他人行为形成了一种无形的压力,在群体压力之下个体会做出从众的选择。“大家都相信了,我也跟着相信吧”,就是这种心态的写照。在群体压力之下,周围的人或者说所接触到的人相信谣言的比例增加,会形成一种网络效应,会提高个体相信谣言的概率,继而还会增加相信谣言的人群比例。所谓谣言的网络效应,就是一个人是否相信某个谣言取决于人群中相信者的数量。网络效应是一种社会放大机制,它会一进步扩大相信谣言的人群规模。

有的时候,这种群体压力和网络效应不仅仅通过人际接触实现,大众传媒也会起到助长作用,特别是影响广泛的权威传媒对谣言的报道。因为,我们不能排除传媒有时也会传播虚假信息。

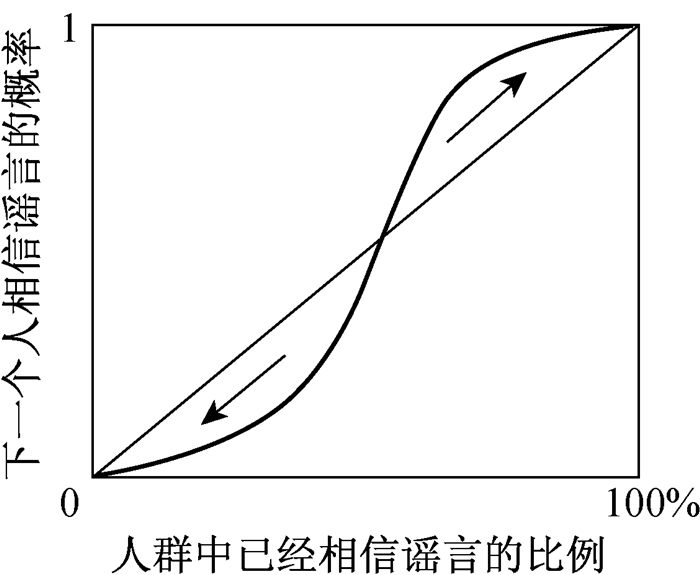

在群体压力和网络效应之下,谣言的扩散存在着一种正反馈机制,7下一个人相信谣言的概率和人群中已相信谣言的比例有一种非线性的函数关系。8在存在正反馈的情况下,谣言的传播结果有多重均衡的可能性(见图 1)。

|

图 1 正反馈机制下的谣言扩散 |

在上图中,有两个潜在的均衡结果,一个结果收敛于大家都相信谣言;另一个收敛于大家都不相信谣言。对于有负面影响的谣言来说,大家都相信当然是一种恶性循环,大家都不相信才是一种良性循环。9我们看到在没有干扰的情况下,任谣言自然扩散,其结果可能收敛于大家都相信。在这种局面下,是整体社会福利的损失,但这决不是渴望安宁和正常生活的人们所希望的。我们谁都不希望在那种错误定义下的情境中生活,那我们又该如何治理谣言呢?

四、对信息的治理“自我实现的预言——恐惧因此而变成现实——只有在缺少深思熟虑的制度控制的情况下才会发生”(Merton,1968:490)。默顿这句话告诉我们,对于谣言的自我实现我们并不是束手无策、任由谣言在人群中蔓延并侵害社会,而是可以通过一定的制度来减少或杜绝这种情况发生的。但是由谁来控制谣言,又该如何控制谣言呢?

谣言的蔓延,特别是波及范围很广的恶性谣言,它会威胁到人们的生命财产安全,扰乱社会的公共秩序,甚至威胁到国家的政治稳定。而且对谣言的不当处理,可能会适得其反,更增加人们的恐慌,丧失社会信任和政府信誉。对谣言的治理当然因谣言而异,我们这里只探讨一些一般性的问题。因为谣言本质上是对情境的一种错误界定,是在信息不对称的情形下传播的虚假信息,所以本文主要是从信息治理的角度对这个问题作一些初步的思考。

(一) 第三方的介入通过前面的分析,我们看到谣言的传播在没有干扰因素的情况下,因为其改变了人们的预期收益,再加上他人影响和群体压力,很可能扩散成功,出现大家都相信谣言的非合作局面。10于是,在一段时间内,人们都纷纷地相信谣言,按着谣言所定义的情境行事,却没有谁会停下来冷静地反思一下谣言的真实性。因此,很难依靠社会大众自身的力量走出这个恶性循环。这有些类似于囚徒困境,大家为了追求虚假的预期利益而不顾社会的公共秩序和澄清真理。因此,对于迷惑性强的谣言,寄希望于社会大众的迷途知返或明辨是非是不可靠的。在这个意义上,对谣言的澄清和揭露需要借助外在第三方的力量。第三方的力量可能是政府有关部门、从事社会公益事业的民间组织、媒体以及专家系统等等。在戳穿谣言的过程中,一个重要的因素是人们对新的信息的信任度。人们对所发出的关于谣言的正确性的新的信息是否相信,不仅在于新的信息本身,还在于是谁发出的这个信息。鉴于民间力量的分散和薄弱,以及精英出现的可能性极低,有关权威部门和媒体更应该承担重任。同时,也应该让民间特别是专家的声音和舆论有更多的渠道和媒介得以表达。

(二) 机不可失谣言毕竟是谣言,总有被识破的那一天。谣言有自己的内在扩散规律,如果没有外在干扰,一段时间之后它很可能成功扩散,威胁到很多人的利益,甚至整个社会的秩序。为了阻止谣言的成功扩散,唯一的做法是在恰当的时机加入干扰因素。所谓干扰因素,无非是对谣言的揭露和驳斥,对谣言制造者的惩罚以及对传播网络的破除和阻隔。加入干扰因素的关键是把握好时机。如果谣言的接受者突破临界规模,就会成功地进入扩散的起飞阶段,以致到了一发不可收拾的境地。在这个时候才动手干预,一是谣言已经造成了很大的负面影响;二是干预的成本和难度大大提高。所以,要在谣言传播的早期阶段及早动手,明辨是非,以正视听,防止谣言的扩散达到临界规模。如果干扰及时、措施得当、谣言的扩散就会及早地收敛于图 1的(0,0)均衡点,它的传播会及早地归于失败。

(三) 善用媒体谣言的传播和反传播是一场信息战。谣言的传播者试图渲染谣言的真实性,并扩大谣言的传播;谣言的批驳者则尽力揭露谣言的虚假并阻止谣言的蔓延。这些目标的实现都依赖于信息传播的载体——人际网络和大众媒体,特别是在互联网作为一种新的传播媒介出现后,对信息的治理提出了新的挑战。所以博弈双方争夺的不仅是话语权,更重要的是传播的渠道。2003年4月份的伊拉克战争让我们充分领略了信息战在现代战争中的作用。为了获得伊拉克民众的支持和国际社会舆论的支持,伊拉克和美英两国之间展开了信息战,散布谣言和反谣言的报道轮番登场。比如,关于伊拉克领导人萨达姆·侯赛因生死的报道、关于双方伤亡人数的报道等等。所以,美英联军把摧毁伊拉克的通讯设备作为主要目标之一。

人际网络对谣言的传播一般是在媒体之后,而且人际网络的传播远没有媒体迅速,这里的迅速指的是短时间内达到大量的人群规模。此外,人际网络作为传播谣言的一种渠道是很难控制的,谁能轻易获知和干涉私人间的交谈呢?所以,反谣言主要应以对大众传媒的控制为主。因为,谣言的传播需要借助媒体,反谣言也需要借助媒体。这是一个复杂的问题,难以三言两语说清楚。由于这涉及到言论自由和新闻审查等问题,它还与传媒的体制、政府对传媒的控制方式和程度有关。总之,对信息的治理需要一套合理的传媒制度,其中包括媒体间的有效制衡,以及各类组织包括政府对传媒的有效监督。

(四) 信息的层级传递对扩散范围较大的谣言的治理,还涉及到上下级部门(甚至可能会引起中央政府的注意)的协调问题,不同部门之间的横向合作和沟通的问题。谣言在某地首先被发现后,地方有关部门如果措施得力、动作及时,可能会成功阻止谣言的扩散。但是如果同一谣言在很多地方同时出现或者地方没有控制住谣言向外地的传播,这就涉及到了对于谣言的有关情况的信息传递和沟通问题。下级有关部门能否及时地将有关谣言传播情况的正确信息传递到上级政府,并引起上级政府的注意也是影响对谣言治理的重要问题。因为,信息在层级间的传递和沟通并不一定是通畅和及时的,这与地方有关部门对谣言传播情况的正确决断有关,也与层级之内和层级之间的信息传递制度有关。信息的层级传递可能会发生歪曲、时滞或筛选,这些都影响着对谣言的治理效果。本文开头提到的孔飞力对“叫魂”的研究,他试图揭示的一个深层问题就是清朝中央政府和基层官员之间在信息传递和沟通上存在不畅。

总之,如默顿所言,对谣言的治理需要深思熟虑的制度,这些制度涉及到民间组织、传媒制度以及政府的官僚体制。这些机构对信息的筛选态度和反应能力很大程度上决定了对谣言治理的效果。

五、总结和讨论本文把谣言看成是在信息不对称情形下出现的一种虚假信息,从理论上探讨了这种虚假的信息被很多人相信的机制。需要说明的是,本文分析的主要是那些威胁到人们切身利益的谣言,对于其他类型的谣言不在此详加讨论,也许那些类型谣言的传播机制不适于我们这里所做出的解释。

需要指出的是,本文没有对谣言传播过程中谣言被人知道和谣言被人相信这两个不同的方面做出区分。这是谣言传播过程中前后两个相继的阶段,但是二者是不同的,因为有的时候人们知道了谣言并传播它却并不一定相信它,而且,纯粹的谣言传播机制和谣言被人相信的机制是有差别的。本文重点分析的是谣言实现(也就是被人群相信)的机制。

本文没有依托于某一个典型的案例来探讨在现实社会中一个谣言的扩散和实现过程、大众对它的反应以及不同的组织化主体的处理情况,这方面的代表作应该是本文开头提到的孔飞力教授对“叫魂”的研究。本文基本上是对谣言实现的机制做基础性的理论探讨,让我们明确了谣言实现或不实现的一些基本因素和自然机制,但是很多理论设想是需要进一步检验的。另外,对一些问题的探讨也是抛砖引玉式的,没有深入其里,对此笔者只是做一初步分析,特别是谣言的实现与很多制度性因素密切相关,无疑还需要进一步的研究。

实际上,本文所探讨的谣言可以看成是一种情境定义,这种情境定义虽然是对客观现实的不真实的界定,但是它的功能绝不仅仅是反面的,也可能有正功能。比如,在宏观经济政策中,有时候政府会有意通过做出偏离真实经济情况的定义来影响人们的预期,进而增强人们的信心,客观上会有利于经济的平稳运行。当然本文着重探讨的是它的反功能。另外,在信息技术时代,对信息的宏观管理已经成为各级社会管理部门的一个重要的议题,有必要建立起一套科学完善的制度来治理有潜在危害的虚假信息的传播。

注释:

1 当然读者还可以从其他角度去理解这个寓言故事。

2 关于这个谣言的具体情况和孔飞力的出色研究,这里不想做详细介绍。

3 当时美国还没有设立“联邦储蓄保险公司”,银行的立法也不太完善。

4 在操作性上,可以通过询问人们对不同谣言主题的重要性的评价来实现对谣言的分类。

5 为了证实此点,假设可能性是P。于是对于每个人来说在X和Y之间收益是一样的。P一定满足方程30P+5(1-P)=5P+10(1-P),得出P=1/6。

6 计算方法与注释5相同。40P+5(1-P)=5P+10(1-P),得出P=1/8。

7 通俗地讲,所谓正反馈就是强者更强,弱者更弱的动态过程。在谣言的扩散和实现过程中,正反馈指的是,如果这个谣言已经被很多人相信,下一个人相信这个谣言的可能性就很高;反之,则很低。

8 这种判断基于布瑞恩·阿瑟对正反馈系统的一般性研究。参阅W. Brain Arthur,Increasing Returns and Path Dependence in the Economy,the University of Michigan Press,1994。

9 这里我们是从规范和社会福利角度来说的,把成功扩散的谣言看成是一种恶性循环,而不扩散失败的谣言看成是良性循环。其实,从实证角度而言,在正反馈机制下,收敛于1的成功的扩散,应该是良性循环;相反,收敛于0的是恶性循环。

10 这里需要解释一下,为什么我们把大家都相信谣言的结果看成是一种非合作博弈解。在谣言对情境的错误定义之下,谣言改变了人们的预期收益结构,相信比不相信的效率要高,这使得相信成为在大家之间的一种潜在的有约束力的协议。所以,单纯从我们给出的博弈结构看,大家都相信谣言是一个合作解。但是,客观地讲,与接受谣言的错误定义并按此行事相比,不发生谣言或大家都不相信谣言的净收益应该更高,但是大家达不成这种有约束力的协议,即都不相信谣言,甚至参与到对谣言的驳斥或揭露之中。所以,从总体福利和社会后果分析,大家都相信谣言是一种非合作行为。

奥尔波特等, 2003, 《谣言心理学》, 刘水平等译, 辽宁教育出版社。 |

埃弗雷特·M·罗杰斯, 2002, 《创新的扩散》, 辛欣译, 中央编译出版社。 |

卡尔·夏皮罗、哈尔·瓦里安, 2000, 《信息规则: 网络经济的策略指导》, 张帆译, 中国人民大学出版社。 |

孔飞力, 1999, 《叫魂: 1768年中国妖术大恐慌》, 陈兼、刘昶译, 上海三联书店。 |

刘世定、胡冀燕, 1993, 《趋同行为与人口规模》, 中国人口出版社。 |

刘易斯·A·科塞, 1990, 《社会学思想名家》, 石人译, 中国社会科学出版社。 |

罗伯特·吉本斯, 1999, 《博弈论基础》, 高峰译, 中国社会科学出版社。 |

罗伯特·K·默顿, 2001, 《社会研究与社会政策》, 林聚任译, 生活·读书·新知三联书店。 |

Partha Dasgupta. 1988. "Trust as a commodity". from Diego Gambetta ed. Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford, Blackwell, pp. 49-72.

|

Robert K. Merton. 1968. Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press, pp475-490.

|

W. Brain Arthur. 1994. Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. the University of Michigan Press.

|

2005, Vol. 25

2005, Vol. 25