文章信息

- 杨华, 宋绪忠, 王秀云

- YANG Hua, SONG Xuzhong, WANG Xiuyun

- 高温胁迫对鹿角杜鹃的生理及生长影响

- Physiological responses of Rhododendron latoucheae to high temperature stress

- 森林与环境学报,2020, 40(3): 284-289.

- Journal of Forest and Environment,2020, 40(3): 284-289.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2020.03.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-02-25

- 修回日期: 2020-03-19

杜鹃花是指杜鹃花科(Ericaceae)杜鹃属(Rhododendron)中的所有种类,是中国重要的花卉之一,有上千年的栽培历史,深受人们的喜爱。全世界的杜鹃花约有960种,广泛分布于世界各地,但许多种类因长期适应当地凉爽湿润的生长环境,对于夏季超过35 ℃高温的地区难以进行引种,如露珠杜鹃(R. irroratum Franch.)、秦岭高山杜鹃[R. lapponicum (L.) Wahl.][1]、井冈山杜鹃(R. jinggangshanicum Tam)[2]。另外一些种类对温度适应范围广,却因缺少相关的引种试验,对其适应性了解甚少,极少被人们使用。目前进行耐高温分析的杜鹃花种类有西洋杜鹃(R. hybridum Ker Gawl.)[3]、马银花(R. ovatum Franch.)[4]、毛棉杜鹃(R. moulmainense Hook. f.)、红棕杜鹃(R. rubiginosum Franch.)[5]等,为了使更多的野生杜鹃花种类得到广泛有效的利用,开展一系列杜鹃花耐高温研究势在必行。

鹿角杜鹃(R. latoucheae Franch.)又名麂角杜鹃[6],属常绿灌木,产于我国浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州等9省(区),分布于海拔500~2 000 m的山坡灌丛林[7-8],其花冠大,色淡雅,量多,花朵具有淡淡香味。关于鹿角杜鹃的研究,主要在群落结构调查、生态作用、繁育等方面[9-12],因其分布在海拔较高的山区林分下层,一般认为其耐高温能力不高。通过查询各城市历年天气可知,我国东南及中南部的多数城市到了夏季,最高气温可达35 ℃以上,太阳直接照射下更是达到40 ℃以上,这对许多绿化植物来说是一种严峻考验。然而本课题组在城市中引种鹿角杜鹃多年,从观察记录来看,其适应城市高温环境的能力较强。因此,本研究通过人工模拟4个温度梯度,利用人工气候箱,观察鹿角杜鹃叶片生理指标变化情况及生长情况,分析其适应高温环境的能力,为其推广应用于城市绿化、庭院、公园及盆栽提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 试验材料试验用苗为6年生,平均株高48 cm,将其室外栽培于基质为黄土:泥炭:珍珠岩(2:1:1)的塑料容器(25 cm×35 cm)中,下午无直射光照。于8月下旬,将试验苗放入不同温度梯度的人工气候箱内(26X-1500B,宁波海曙赛福实验仪器厂,中国),进行耐高温胁迫试验,光照强度为2 200~3 000 lx。

1.2 试验方法试验设对照[昼14 h/夜10 h (25 ℃/21 ℃),CK]、轻度胁迫(32 ℃/25 ℃)、中度胁迫(38 ℃/28 ℃)和重度胁迫(42 ℃/31 ℃)4个处理,每个处理9株,共处理14 d。处理第1、5、10天早上采集叶片进行相对电导率、丙二醛(malondialdehyde,MDA)含量、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)活性等指标分析,选取顶端向下第3~6片成熟叶片用于试验,重复3次,第10天时避开已变褐色的叶片。处理的第7、14天早上在实验室内固定条件进行光合特性测定。每天观察植物生长情况,保证土壤湿度,见盆土表面干燥时适时浇水,一般每次为500~1 000 mL。

1.3 指标测定方法相对电导率、MDA含量的测定方法参照文献[13];SOD活性的测定方法参照文献[14]。使用仪器有紫外可见分光光度计(UV759S,上海精密科学仪器有限公司,中国)、高速台式冷冻离心机(CT15RT,上海精密科学仪器有限公司,中国)、实验室电导率仪[FE30,梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司,中国]。测定相同叶位的功能叶片的净光合速率(photosynthetic rate,Pn)、气孔导度(stomatal conductance,Gs)、蒸腾速率(transpiration rate,Tr)、胞间CO2浓度(inter-cellular CO2 concentration,Ci)、大气CO2浓度(atmospheric CO2 concentration,Ca)。测定时叶室面积为6 cm2,样品室流速为500 μmol·s-1,光照强度固定为500 μmol·m-2·s-1。使用便携式光合作用测定系统(LI-6400,美国LI-COR公司,美国)进行测定。水分利用效率(water use efficiency,WUE)计算公式:Ewu=Pn /Tr;气孔限制值(stomata limitation,Ls)计算公式:Ls =(Ca- Ci)/Ca

1.4 数据处理统计分析使用Excel 2010、SPSS 11.5等软件,所有数据取平均值进行绘图,多重比较采用最小显著差异法(least significant difference,LSD)进行。

2 结果与分析 2.1 高温胁迫对鹿角杜鹃的生理影响由图 1(a)可见,随着胁迫温度的升高,相对电导率出现先下降后上升的趋势,但处理1 d时各胁迫处理变化不明显。在同一胁迫下,随着处理时间的延长,相对电导率逐渐升高,处理10 d时,重度胁迫下,相对电导率明显增加,达到96.8%。由图 1(b)可见,随着处理时间的延长,在CK、轻度胁迫下, SOD活性呈上升趋势;在中度胁迫下,SOD活性呈先下降后上升的趋势;在重度胁下,SOD活性变化不大。在相同处理时间,SOD活性随着胁迫温度的升高呈先上升后下降的趋势,处理10 d时,轻度胁迫下,SOD活性最高,达到438.9 U·g-1。由图 1(c)可见,MDA含量随着处理时间的延长,在CK、轻度胁迫、中度胁迫下,呈先增加后减少的趋势;在重度胁迫下,MDA含量呈先减少后增加的趋势。处理5 d时,MDA含量随着胁迫温度的升高而减少;而处理10 d时,MDA含量随着胁迫温度的升高而增加。

|

注:不同大小写字母表示同一处理时间,不同胁迫处理间差异分别达极显著(P<0.01)和显著水平(P<0.05)。 Note: different upper and lower case letters indicate extremely significant differences (P < 0.01) or significant differences (P < 0.05) between different temperatures at the same time. 图 1 高温胁迫下鹿角杜鹃的生理指标 Fig. 1 Physiological indexes of R. latoucheae after temperature treatment |

从图 2(a)可以看出:随着处理时间的延长及胁迫温度的升高,Pn基本表现为逐渐下降的趋势,处理14 d时,重度胁迫下,Pn几乎为零,失去了光合作用能力,与植株生长表现一致。方差分析显示,处理7 d时,不同胁迫处理间Pn无显著差异;处理14 d时,不同胁迫处理间Pn呈极显著差异。从图 2(b)、(c)可以看出,处理7 d时,在中、重度胁迫下,Tr、Gs明显比其它两个处理高,Tr分别是轻度胁迫的2.7和3.3倍,Gs分别是轻度胁迫的2.6和3.5倍;处理14 d时,中、重度胁迫下,Tr却较处理7 d时分别下降41%和77%,Gs分别下降48%和84%。方差分析显示,处理7、14 d时,各胁迫处理间Tr、Gs呈极显著差异。从图 2(d)可以看出,在CK和重度胁迫下,Ci随着处理时间的延长而升高,另外两个胁迫处理则相反。处理14 d时,重度胁迫下,叶片中CO2明显积累,达到369.5 μmol·mol-1,只低于室外CO2浓度的4.5%。方差分析显示,处理7 d时,各胁迫处理间呈显著差异,处理14 d时,各胁迫处理间呈极显著差异。

|

注:不同大小写字母表示同一处理时间,不同胁迫处理间差异分别达极显著(P<0.01)和显著水平(P<0.05)。 Note: different upper and lower case letters indicate extremely significant differences (P < 0.01) or significant differences (P < 0.05) between different temperatures at the same time. 图 2 高温胁迫下鹿角杜鹃的光合参数 Fig. 2 Photosynthetic parameters of R. latoucheae Franch. after temperature treatment |

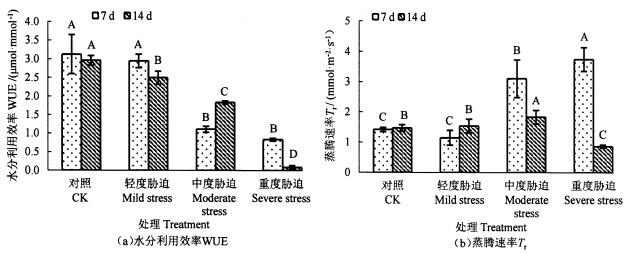

从图 3(a)可以看出:随着胁迫温度的升高,处理7、14 d时,WUE不断下降,且中、重度胁迫下WUE值较小,重度胁迫处理14 d时,WUE几乎为零,与Pn表现一致。从图 3(b)的Ls变化情况来看,处理7 d时,中、重度胁迫下,Ls降低明显,分别是轻度胁迫的60%和48%;处理14 d时,重度胁迫下,Ls值最小,为0.045。中度胁迫下,Ls随处理时间的延长有所增加,而Pn降低,说明光合作用是气孔限制;而在重度胁迫下,Ls和Pn都随处理时间的延长而降低,说明光合作用是非气孔限制。

|

注:不同大写字母表示同一处理时间,不同胁迫处理间差异达极显著水平(P<0.01)。 Note: different upper case letters indicate extremely significant differences (P<0.01) between different temperatures at the same time. 图 3 高温胁迫下鹿角杜鹃的水分利用效率及气孔限制值 Fig. 3 WUE and Ls of R. latoucheae after temperature treatment |

通过对植株进行不同高温胁迫处理试验,观察鹿角杜鹃植株生长情况。重度胁迫下,处理5 d时,有两株鹿角杜鹃植株老叶开始出现褐色,表现出受伤害的症状;处理7 d时,有6株出现老叶叶片掉落的现象;处理8 d时,有6株当年生叶开始出现褐色;处理12 d时,有6株当年生叶也开始掉落;处理14 d,有6株90%的叶片掉落;处理14 d后,放在自然环境下9株全都死亡。其它高温胁迫处理的鹿角杜鹃叶片则无明显变化。

3 讨论与结论在CK、轻度胁迫下,随处理时间的延长,鹿角杜鹃的SOD逐渐升高,膜脂过氧化产物相对减少,MDA积累后下降,Pn和Tr略有升高,WUE和Ls略有下降,植株生长正常。在中度胁迫下,随着处理时间的延长,鹿角杜鹃则表现出不同的变化:处理1 d,SOD就处于高活性状态,MDA积累变化并不明显,说明此时SOD保持较强的清除活性氧的能力,以调节植物生理生化状态适应高温环境,而王凯红等[15]对另外5种杜鹃幼苗研究时,在38 ℃时SOD活性下降,植株已受到损伤。中度胁迫下鹿角杜鹃的Pn和Tr略有下降,而WUE和Ls略有升高,以维持正常的生理功能。此时光合作用是气孔限制的,一定的高温胁迫使其光合能力有所下降,但最终植株生长也表现正常,这与黄溦溦等[16]研究希蒙得木[Simmondsia Chinensis(Link.) Schneider]时结果相同。重度胁迫下,鹿角杜鹃无法长时间正常生长,从处理的第5天开始,老叶变褐、干枯,表现出生长的不适应,此时,MDA含量减少,相对电导率略为上升,膜结构破坏情况并不明显;第7天时,老叶脱落,WUE明显低于其它3个处理,Tr和Gs高于其它3个处理,之后植株的生长情况越来越差,与植株的生理状况变差相关联;第10天,相对电导率出现了一个明显高峰,MDA含量也明显增加,说明此时叶片细胞膜受到明显伤害[17-22],郑宇等[3]在研究西洋杜鹃时也得到相同结果;第14天时,叶片基本全部掉落,Tr、Gs和Ls降至最低,Pn和WUE几乎下降为零,植株慢慢死亡。Ci随着时间延长而上升,而Ls和Pn都随时间延长而降低,说明光合作用是非气孔限制,高温是引起变化的原因,这与郑宇等[23]对西洋杜鹃的研究相同。在整个处理过程,SOD的活性变化不明显,SOD活力水平的高低可以反映植物对某种逆境抵抗能力的大小[24-25],有可能鹿角杜鹃的SOD在42℃高温环境下已无法进行自我调节来抵抗这种重度高温的胁迫。

研究显示,在连续中度胁迫的高温环境地区,鹿角杜鹃可以正常生长,与同亚属的马银花的耐高温能力相比,可耐高温时间相对更短[4],但与高山杜鹃[26]、桃叶杜鹃(R. annae Franch.)[27]相比,它们也是MDA含量随温度升高及时间延长而显著增加,虽然SOD活性也增加了,但是在38 ℃高温时对生长不利,鹿角杜鹃耐高温能力相对更强,适合应用于我国东南及中南部省份城市绿化。5 d以内的短暂的42 ℃高温下鹿角杜鹃也是可以适应的,采取遮阴、喷灌等常规措施有利于保持其健康生长。

| [1] |

李小玲, 华智锐, 鲁霞霞. 茉莉酸甲酯对秦岭高山杜鹃耐热性的影响[J]. 贵州农业科学, 2016, 44(12): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1001-3601.2016.12.006 |

| [2] |

周广, 孙宝腾, 张乐华, 等. 井冈山杜鹃叶片抗氧化系统对高温胁迫的响应[J]. 西北植物学报, 2010, 30(6): 1. |

| [3] |

郑宇, 何天友, 陈凌艳, 等. 高温胁迫下西洋杜鹃的生理响应及耐热性[J]. 福建林学院学报, 2012, 32(4): 326-335. DOI:10.3969/j.issn.1001-389X.2012.04.008 |

| [4] |

杨华, 宋绪忠. 高温胁迫对马银花的生理指标影响[J]. 林业科技通讯, 2016(1): 3-6. |

| [5] |

张乐华, 孙宝腾, 周广, 等. 高温胁迫下五种杜鹃花属植物的生理变化及其耐热性比较[J]. 广西植物, 2011, 31(5): 651-658. DOI:10.3969/j.issn.1000-3142.2011.05.016 |

| [6] |

浙江植物志编辑委员会. 浙江植物志:第五卷[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1992: 12.

|

| [7] |

中国科学院中国植物志编委会. 中国植物志:第57卷, 第二册[M]. 北京: 科学出版社, 1994: 358.

|

| [8] |

冯国媚. 中国杜鹃花:第一册[M]. 北京: 科学出版社, 1988: 224.

|

| [9] |

杨丽娟, 顾地周, 王秋爽, 等. 鹿角杜鹃嫩叶离体培养和高效植株再生[J]. 东北林业大学学报, 2012, 40(12): 51-54. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.2012.12.012 |

| [10] |

王剑敏, 沈烈英, 赵广琦. 中亚热带优势灌木根系对土壤抗剪切力的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2011, 35(2): 47-50. DOI:10.3969/j.issn.1000-2006.2011.02.010 |

| [11] |

高俊香, 梅盛龙, 鲁小珍, 等. 凤阳山自然保护区麂角杜鹃种群结构与分布[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2009, 33(2): 35-38. DOI:10.3969/j.issn.1000-2006.2009.02.009 |

| [12] |

张乐华, 王书胜, 单文, 等. 基质、激素种类及其浓度对鹿角杜鹃扦插育苗的影响[J]. 林业科学, 2014, 50(3): 45-54. DOI:10.3969/j.issn.1672-8246.2014.03.010 |

| [13] |

李合生. 植物生理生化实验原理和技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 134-137, 260-263.

|

| [14] |

邹琦. 植物生理学实验指导[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000: 11-12, 163-165.

|

| [15] |

王凯红, 刘向平, 张乐华, 等. 5种杜鹃幼苗对高温胁迫的生理生化响应及耐热性综合评价[J]. 植物资源与环境学报, 2011, 20(3): 29-35. DOI:10.3969/j.issn.1674-7895.2011.03.005 |

| [16] |

黄溦溦, 张念念, 胡庭兴, 等. 高温胁迫对不同种源希蒙得木叶片生理特性的影响[J]. 生态学报, 2011, 31(23): 7047-7055. |

| [17] |

欧祖兰, 曹福亮, 郑军. 高温胁迫下银杏形态及生理生化指标的变化[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2008, 32(3): 31-34. DOI:10.3969/j.issn.1000-2006.2008.03.007 |

| [18] |

王凤兰, 周厚高, 黄子锋, 等. 麝香百合抗热性生理生化指标及综合评价初探[J]. 广西植物, 2008, 28(2): 261-264. DOI:10.3969/j.issn.1000-3142.2008.02.023 |

| [19] |

吴姝漪, 孟千万, 宋希强, 等. 高温胁迫对华石斛幼苗的形态和生理参数的影响[J]. 热带作物学报, 2017, 38(4): 646-651. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2017.04.010 |

| [20] |

张路, 张启翔. 高温胁迫对灰岩皱叶报春生理指标的影响[J]. 西南农业学报, 2011, 24(5): 1728-1732. DOI:10.3969/j.issn.1001-4829.2011.05.023 |

| [21] |

MOHAMMED A R, TARPLEY L. Effects of high night temperature and spikelet position on yield-related parameters of rice (Oryza sativa L[J]. European Journal of Agronomy, 2010(33): 117-123. |

| [22] |

莫荣海, 丁贵杰, 罗仙英, 等. 不同家系马尾松苗木对持续干旱的响应[J]. 森林与环境学报, 2018, 38(4): 473-480. |

| [23] |

郑宇, 何天友, 陈凌艳, 等. 高温胁迫对西洋杜鹃光合作用和叶绿素荧光动力学参数的影响[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2012, 41(6): 608-615. DOI:10.3969/j.issn.1671-5470.2012.06.010 |

| [24] |

周小燕, 罗剑宁, 李金月, 等. 有棱丝瓜苗期耐热性及其对热胁迫的生理响应[J]. 热带亚热带植物学报, 2017, 25(4): 357-369. |

| [25] |

杨雨华, 宗建伟, 王健胜, 等. 高温胁迫对杜仲幼苗部分生理指标的影响[J]. 东北林业大学学报, 2015, 43(3): 14-17. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.2015.03.004 |

| [26] |

李小玲, 雒玲玲, 华智锐. 高温胁迫下高山杜鹃的生理生化响应[J]. 西北农业学报, 2018, 27(2): 253-259. |

| [27] |

王丽娟, 欧静, 钟登慧, 等. 高温胁迫对桃叶杜鹃幼苗生理生化指标的响应[J]. 湖北农业科学, 2014, 53(20): 4882-4884. |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40