明清时期,苏南农业高度商品化与集约化,以自给自足为特征的传统农业经济逐渐被通过农产品交易的商业型农业经济所取代。在人口急剧增长和耕地资源匮乏的背景下,苏南农业并没有停滞不前或者陷入“内卷化”的困境。明中叶苏南农业就实现了水陆资源与动植物资源的有机结合,通过人工设计和资源改造,逐渐形成多种经营、高效、稳定的生态农业模式,如“小麦-蚕豆(苜蓿)-棉花-油菜”和“桑树-蚕豆-油菜-水稻”立体间作套种模式、桑基鱼塘模式、稻鱼共生模式等。

关于中国生态农业,大部分学者认为起源于20世纪70年代末到80年代初[1]。在农业现代化弊端显现以及西方“替代农业思潮”影响的背景下,以马世俊[2]、叶谦吉[3]为代表的学者结合传统农业的优势和现代农业科技,提出“中国生态农业”的理念并付之于实践生产。梁家勉①[4]、李伯重②[5]、闵宗殿[6]、闻大中[7]及吴建新[8]等则认为,在明清时期就已经出现与现今生态农业理论内核相一致的生态农业经营理念、模式及技术,生态农业16世纪就开始在太湖流域和珠江三角洲地区产生,并结合农业资源禀赋不断实践与发展。生态农业具有四个关键特征:一是种养方式上,注重时间的多样化(轮作),空间的多元化(立体间作套种),种质资源的多元化,各生物种群的合理配置(如桑基鱼塘);二是劳动力投入上,讲究精耕细作,属于劳动密集型系统;三是经营理念上,追求多种效益的最大化,粮食独重的经营理念逐渐被多种经营所取代;四是外部资源投入上,侧重于低投入,强调农业生态系统内部的物质循环利用和废弃物回收。这些核心因素已经出现在明清苏南农业中,并且相辅相成、相互促进。

①梁家勉先生认为,在明清时期太湖及珠江三角洲地区已经出现了生态农业的雏形,集中反映在《补农书》《常昭合志稿》《广东新语》《高明县志》中。

②李伯重认为,至少从16世纪开始,江南地区(太湖流域)就出现了一种新型的农业经营方式,即生态农业。

明清苏南生态农业的成就主要体现在三个方面:第一,资源改造。营造适宜生态农业发展的环境,投入大量的劳动力对原有水土条件进行人工改造,在此基础上选择相适宜的农事生产活动,将不同的生物种群有机结合。第二,多种经营。利用生态学原理合理配置现有农业资源,根据种间关系形成多物种共存、多层次配置、多级物质能量循环利用的立体农业经营模式,如:间作套种、轮作复种多熟耕作制,太湖流域特有的以湖桑、湖羊为核心的桑基鱼塘系统,稻田养鱼和稻田养鸭,等等。第三,用地养地。采用养分循环的方法对废弃物进行回收利用,开辟生态肥源,如积制和施用粪肥、泥肥,利用和驯化紫云英、黄花苜蓿等绿肥作物来保持土壤肥力,豆类作物和其他作物轮作是苏南生态农业的重要举措,更是传统农业的精华。

以往对明清苏南生态农业的研究,主要涉及经营模式[9]、结构特点[7]、技术原理[10]、价值[11]等方面。从16世纪中期开始,苏南已经产生生态农业,并逐步普及、推广、完善,那么生态农业发展的动因何在?珠三角流域生态农业演变研究相对丰富,而苏南地区的相关研究较少,因此,本文尝试从自然、社会、经济等多个视角,对明清苏南生态农业的发展因素进行分析。

一、人口压力下的积极探索:生态农业产生的直接驱动因素生存需求是农业发展和社会进步的根本动力,耕地不足和粮食短缺难以满足日益增长的人口需求,积极探索新的农业发展模式是生态农业产生的直接驱动因素。人口扩张带来的影响并不都是消极的,劳动力的增加使得耕地改良和资源改造顺利推进,为生态农业的产生和发展创造了基础条件。

(一) 人口扩张与耕地矛盾宋代以来,苏南地区通过圩田开发、占城稻的引种推广、早晚稻品种改良等措施,逐渐成为全国的经济重心和农业核心区域。而到了明清时期,人口和耕地的矛盾日趋突出。人口分布方面,根据表 1可以看出,清末江苏的人口数量是明代初期的5.82倍,而清末全国人口则是明初期的6.13倍。李伯重[12]推算发现,1620年江南地区人口为2000万左右,17世纪中叶因为瘟疫、战乱及自然灾害人口下降到2000万以下,到了1685年人口恢复到2000万左右,到了1850年人口增加到3600万。1620—1850年间,江南地区人口增加了近一倍,人口增长率为每年千分之三,只达到全国人口增长率千分之六的一半。由此看来,明清江南人口增长量与资源承载压力进一步加大,但相对于全国其他地区,程度较轻。

| 年份 | 人口/千人 | 占全国人口比重/% |

| 1393(洪武二十六年) | 7616 | 12.57 |

| 1749(乾隆十四年) | 20972 | 11.82 |

| 1851(道光三十年) | 44303 | 10.26 |

| 资料来源:梁方仲的《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社,1980年,第203、258、262页。 | ||

明清时期,苏南地区包括四府一州:苏州府、常州府、镇江府、江宁(应天)府及太仓州。从行政区划和地理位置来看,苏南属于江南地区,位于太湖北部,约占江南总面积的一半。换而言之,江南人口的增长趋势直观反映了苏南的人口变化走向。需要提及的是,在明后期就有学者担心苏南人口增长会超越经济增长这一潜在危害,明确提出如果要保持生活水准不下降,必须控制人口的增长。清中期苏南采用一系列的措施来解决这一问题,如晚婚、节育、避孕以及食用未经提炼的棉籽油等。因此,苏南地区人口只增加1倍,相对于江苏省5.82倍的人口增长数量,增长率较为平缓,没有快于经济增长的幅度。

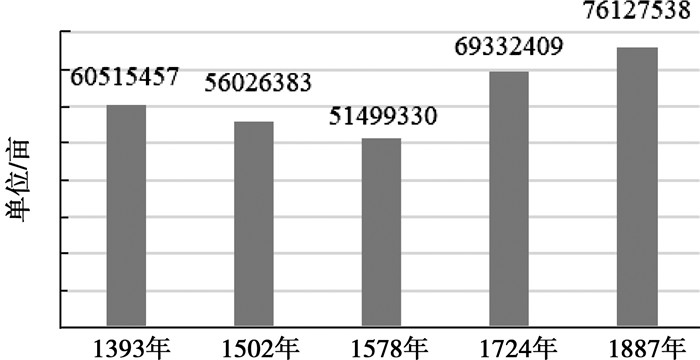

耕地开发方面,江苏耕地面积从明初1393年的60515457亩,增长到清末1887年的76127538亩,增长率较小(图 1)。根据《大明会典·卷十七》①统计,1580—1583年苏南地区各府的耕地面积,可以推算出苏南耕地总面积为265760顷210亩,经计算约为2450万亩①,这一数字比1820年代的面积多出了2%。根据《中国实业志》统计,苏南地区1930年的耕地面积为2744万亩,比1580年多出了12%。由此可以看出,苏南耕地开垦在15世纪几乎都已经完成,后来的实际耕地面积没有发生太大的变化[13]。无论是江苏还是苏南,在人口显著增加的态势下,耕地面积无法大规模扩充,粮作耕地资源的缺乏程度不断加深,促使人们进一步改良和合理利用现有资源。

|

图 1 明清时期江苏耕地面积统计 资源来源:高王凌的《明清时期的耕地面积》,《清史研究》,1992年第3期,第61~66页。 |

①《大明会典·卷十七》:苏州府98560顷71亩,常州府61777顷75亩,镇江府32722顷35亩,(江宁)应天府72701顷25亩;文中1580—1583年太仓州的面积数据已包含在苏州府内。明代1顷=15市亩=100公亩,1亩约614.4平方米。

①明代“五尺为步,步二百四十为亩,亩百为顷”。《中国科学技术史·度量衡卷》表明1尺普遍约为32厘米,明代1亩约为614.4平方米。

(二) 耕地改良与资源改造虽然耕地的数量增加不多,但耕地的质量得以改善。“苏南农业的主体平原在明初的土地利用率较低,大多数的耕地是围垦而成的稻田和圩田,堤围之中有沼泽、荒地和池塘”[14]。明初耕地开发基本结束,大规模的改良始于15世纪中叶,大多止于17世纪中叶,土地的利用形式从“粗放型”向“集约型”转变,即从垦殖荒地转向耕地改良,主要表现为:在堤围内开垦荒地,破除外部边界;排除低洼田中的积水,以改善耕地质量,增加土壤肥力;培基筑圩,改造不利于作物生长的水土环境。

苏南地区根据农业资源条件可以分为太湖平原、沿江高田和宁镇丘陵三个地区。1963年和1982年的《江苏省综合农业区划》基本保持了这样的划分,苏南可分为太湖农业区、沿江农业区和镇宁扬丘陵农业区[15]。太湖平原低田水分充足,以黏质土壤为主,适宜种植水稻。南部的圩田水位高、排水不良且土壤黏重,不利于水稻的生长;但经过改造(构筑围岸或培高地基),这一不利因素转变为有利因素,为桑树的密植提供了适宜的环境[16]。沿江高田以沙壤土为主,透水性强,供水困难,不宜种稻,却非常适宜种植棉花。宁镇丘陵地区低山、丘陵、岗地、冲沟和河湖平原交错分布,以山、丘、岗地为主,由于湖泊较少,农业用水主要依赖降水,其不稳定性影响水稻的种植面积和亩产量,区域内土壤质地黏重,透水性差,也不利于种植棉花。明清宁镇丘陵兴建塘陂和池塘等灌溉工程,清初镇江、丹徒已经有种桑养蚕的记录②,乾隆时期蚕桑业快速发展,溧阳和南京南郊蚕桑业繁荣,出产的蚕丝作为纬线供城中织造业使用。

②参见朱霖的《镇江府志卷·四十二“土产”》, 清乾隆十五年(1750年)增刻本;鲍天钟的《丹徒县志·卷五“物产”》, 清康熙二十二年(1683年)刻本。

只有根据资源禀赋和农作物的特点,因地制宜安排农事生产,才能获得最佳的经济效益。明代杭州张翰[17]将这概括为,“高者麦,低者稻,平衍者则木棉桑枲,皆得随宜树艺,庶乎人无遗力,地无遗利,遍野皆衣食之资矣,此百世经常之大利也”。生态农业讲究因地制宜原则,但是水土资源的自然属性未必适宜特定的农业生产活动,只有通过规划设计和资源改造,才能营造相对适宜的农业生态环境。

资源改造是发展生态农业的基础,这一点在《常昭合志稿》《补农书》记录的两种生态农业模式中都得以体现。《常昭合志稿》记载着谭晓“凿其最洼者为池,余则围以高塍,辟而耕”,将地势较低不利于农业生产的土地,通过浚池、围塍、开辟田地等措施,变成池塘、旱地、水田三种不同形态的微观生态环境,三种形态既相对独立又相互关联组成一个完整的整体。在不同的微观生态环境下,可以因地制宜从事多种农业生产活动。谭晓经营的“食物链结构型”生态农业,主要利用食物链原理,空间配置较为简单,但从中可以看出明中叶苏南生态农业已初具雏形。《补农书》中“食物链-时空立体结构型”生态农业模式,也提到了资源改造的具体措施,“凿池之土,可以培基。基不必高,池必宜深。其余土可以培周池之地……池中淤泥,每岁起之以培桑竹,则桑竹茂,而池亦深”。改造的方式和谭晓提及的相似,但空间改造和资源利用方面程度更高。另外,在平面设计上,张履祥将10亩瘠田分为四个区域,分别是桑树种植区3亩,豆类种植区3亩,竹类种植区2亩,果树种植区2亩。在垂直设计上,高塍种桑,平地种植梅、李、橘、竹、豆、蔬菜等植物,滨水处种植菰、茨菰等植物,水面选择浮水植物菱、芡实等。

二、官方政策的引导:植树营林和税制改革在耕地改良和资源改造的同时,“植树营林”“一条鞭法”等官方政策推动了农业资源整合和产业结构重组,劳动力的进一步解放也为劳动密集型的生态农业创造了有利条件。

(一) 植树营林与多种经营植树营林和生态维护相结合是明代土地政策的一大特点。明初重视植树营林主要是因为树木具有涵养水源和水土保持的作用,洪武之初“令天下农民,凡有田五亩至十亩者,栽桑麻木棉各半亩。十亩以上者倍之”①。《明太祖实录·卷二百三十二》洪武二十七年:“令天下百姓,务要多栽桑枣……每一户初年二百株,次年四百株,三年六百株。违者发云南金齿充军。”为了进一步鼓励林木种植,后又规定,凡二十六年以后所有新植桑枣等果树一律免征赋税,经过多年的努力民获大利[18]。在利益驱动下,农民积极性大增,变被动为主动,种植不同种类的经济林木,多种经营的理念开始产生并不断发展。

①参见申时行、赵用贤的《大明会典二百二十八卷·卷十七农桑》, 明万历十五年(1587年)内府刻本。

随着商品经济的兴盛,种植桑、枣、茶、果等经济林木,不仅具有涵养水源和水土保持的生态效益,更是增加经济效益的重要手段。苏南地区桑树、茶园、果树以及乌桕等林木发展最为迅速。苏南和浙江地区盛产乌桕,徐光启《农政全书》:“两省之人,既食其利,凡高山大道、溪边宅畔无不种之。”陆容《菽园杂记》述及:“苏人隙地多榆柳槐樗楝构等木……苏之洞庭山, 人以种橘为业, 亦不留恶木。”[19]苏南更是出现茶叶专业种植区和桑植区。

(二) “一条鞭法”与美洲作物的推广“一条鞭法”是明嘉靖万历年间张居正推动的一场赋税改革制度。梁方仲先生[20]指出:“一条鞭法为田赋史上一绝大枢纽。它的设立,可以说是现代田赋制度的开始。自一条鞭法施行以后,田赋的缴纳才以银子为主体,打破了二三千年来的实物田赋制度。这里包含的意义不仅限于田赋制度的本身,其实乃代表一般社会经济状况的各个方面。”归纳而言,“一条鞭法”就是赋役合一,一体征银,赋税制度从实物化转变为货币化。赋税制度的改革解放了劳动力和生产力,农民原来纳粮和当差的税收形式转变为缴纳白银代替,大量的劳动力从徭役劳作和粮作经营中脱离出来。劳动力的消耗主要有两种途径:第一,转向耕地改良和农业生产,增加劳动投入,推动农业生产力的发展;第二,流向商品市场,从事蚕桑业、纺织业和手工业等,促进苏南市镇的兴起及商品经济的发展[21]。

商品经济的发展带动了海外贸易和对外交流。番薯、玉米、马铃薯等美洲原产粮食作物,因为耐旱、耐贫瘠和高产的特征,明中叶以来在苏南大规模引种推广,推动了农业资源整合和产业结构重组。原来“苏湖熟,天下足”的经济格局被“湖广熟,天下足”重新取代,苏南地区从原来的粮作区变为缺粮区。由于“一条鞭法”的实行,粮食税收可以用白银代替,从湖广两地购买粮食以及玉米、番薯的高产缓解了人口与粮食的矛盾。在此基础上才可以扩大桑、棉等经济作物的种植面积,为棉纺丝织手工业提供原料,以获取经济效益的最大化。苏南地区逐渐演变成桑争稻田、桑基鱼塘的农业生态形式[22]。

《常昭合志稿》和《补农书》中记载的生态农业同样受到政策制度变革的影响。谭晓和张履祥设计的两种模式截然不同。其一,在经营规模上,谭晓“佣乡民百余人……池以百计……塍之上植梅桃诸果属,其污泽种菇茨菱芡,可畦者以艺四时诸蔬,皆以千计算”,无论是经营面积还是雇佣人数,在苏南地区都比较罕见,属于大规模经营。而张履祥为邬行素遗孀设计的方案,属于小规模经营,仅仅“瘠田十亩”,劳动力也只有邬行素的遗孀和儿子两人。其二,在资源利用的程度上,谭晓农场的土地复种和间作率没有提及,也没有桑树种植的记录。但邬氏农场已经有了桑树种植、湖羊饲养和间作复种的记录,且桑树种植面积比例达到了3/10,“瘠田十亩,种桑三亩,桑下冬可种菜,四旁可种豆、芋……种豆三亩,豆起则种麦……畜羊五六头,以为树桑之本”[13]177-178,可以看出明末清初以湖桑和湖羊为特色的桑基鱼塘生态农业模式已经形成,且土地利用率已经达到了极高的水准。谭晓模式的成功,是由于明中叶土地兼并、赋税过重而导致农民弃田不种,赋税改革后又出现大量的廉价劳动力可以利用,这种生态农业模式可能只是特定时期的一种特殊现象。到了明末清初已经“人稠地密,不易得田”,“人工既贵”,谭晓模式已经失去了成功的有利条件,而张履祥设计的小经营生态农业模式,充分适应了外部资源的变化,得到了广泛的采纳和推广。自明中叶开始,大规模的生态农业经营,逐渐被小而精的生态农业模式所取代。

三、农业商品化的推动:集约经营和综合利用得益于农业商品化的推动和耕地改良的完成,人们才可以因地制宜地集约经营和综合利用现有农业资源。农产品出现了专业化和区域化的生产格局,以稻麦为主的农业生态形式被桑争稻田、桑基鱼塘所取代,并形成了多种相适宜的多熟耕作制,体现了生态农业在时间和空间上的多元化。

(一) 桑棉区域化与多熟制发展明清农业结构的改变与商品经济的发展密切相关,主要表现为粮食作物面积相对减少,经济作物的种植面积逐步扩大,出现了桑争稻田和棉争粮田的现象[23]。农业生产活动及其地域分布特征取决于该区域农业生态环境,包括气候、水土、生物等重要因素,遵从因地制宜的原则,形成了专业化的蚕桑区和棉作区。李伯重[12]71推算明代后期桑园占苏南总耕地面积的15%,棉作区棉田的比重从明代后期的50%上升到清中期的70%左右。

苏南蚕桑区主要分布在太湖平原,明代前中期,蚕桑业发达的仅有苏州府太湖沿岸区域。到了清中期,传统的蚕桑区进一步密集化与专业化,苏南蚕桑区开始扩张到苏州府的西南近太湖地区,无锡县和常熟县也开始出现蚕桑业。晚清蚕桑区进一步扩大,无锡县和吴县的蚕桑业较繁荣,昆山县和新阳县蚕桑业开始兴起,武进县和江阴县也开始出现零星的蚕桑业[24]。太平天国战乱后,苏南多地利用战乱抛荒的田地发展蚕桑业:苏州府长洲县“西北辖境凡与无锡金匮接壤者遍地植桑治蚕”[25];无锡县“自同治初经乱,田荒,人多植桑饲蚕,辄获奇羡,其风始盛,延及于各乡”①;常州府的武进等地出现零星的蚕桑业也是属于类似的情形。

①参见斐大中的《无锡金匮县志·卷三十一》, 清光绪七年(1881年)刊本。

棉作区主要分布在沿江高田地区,如太仓“郊原四望,遍地植棉”②,昆山“田土高仰,物产瘠薄,不宜五谷,多种木棉”③。而宁镇丘陵的茅山、溧阳、宜兴等地,虽然气候适宜种植桑树,但受到耕地和灌溉的影响,更适宜茶叶、竹木及山笋类农林产品的种植。

②参见钱肃乐的《太仓州志·卷十四》, 明崇祯十五年(1642年)刻本,清康熙十七年(1678年)修补印本。

③参见归有功的《震川先生集·卷八》, 清光绪元年(1875年)刻本。

多熟制是指一年内在同一块土地上种植两种及以上的农作物,是农作物种植在空间和时间上的集约化与多样化,包括轮作、间作、套种和复种。明清多熟制不只是简单地提高集约程度和增加复种指数,而是在土地合理利用的基础上发展复种制,辅以绿肥作物,提高产量的同时增加土壤肥力。

在稻田的种植制度上,主要实行稻麦一年二熟制,始于13世纪晚期,17世纪成为主导。明清时期(主要是清代)的稻麦一年二熟制在宋代的基础上有所改进:一是作物的种类和选择性增加,宋代的稻麦一年二熟制是早稻和麦的结合,而明清时期则是晚稻与麦、油菜、蚕豆、绿肥(黄花苜蓿)的结合;二是适用的种植区域扩大,从高田发展到低田,宋代的稻麦二熟制大多适用于地势较高的地区,而新的制度用于地势低的耕地。两种技术改进使得农民可以因地制宜选择作物品种,耕地的使用更加合理,轮作在减少土壤营养消耗的同时增加肥力,农业从粗放而收获不均向精细而稳定高产的方向发展。到了清朝末年民国初期,苏南蚕桑业发展迅速,桑树间作已经和稻麦二熟制完美结合,三行间距约为1.2米的桑树,与水稻间作在高1.2米的基面上,桑树的两侧种有蚕豆和油菜。

值得注意的是,在稻田多熟耕作制形成的同时,也出现了稻田养鱼和稻田养鸭的生态农业模式。康熙《吴江县志·卷十二物产·鲫鱼条》有“出水田者佳”的记录①。乾隆《震泽县志》记载:“岁既获,水田多遗穗,又产鱼虾。在昔绍兴人多来养鸭,以其卵以为利。”②不论是多熟耕作制还是稻田养鱼、稻田养鸭等生态农业模式,其生态学机理是相同的,即利用动植物间的种间关系来合理配置资源,起到互惠互利的效果。种间关系分为竞争、辅助和中性三种,多熟制和种养结合的生态农业主要采用动植物间的辅助关系,利用动植物的竞争关系进行生物防治,如松树和香樟间种可以防治松毛虫,大麻和大豆间作可以防治豆虫和增加大麻产量。

①参见郭绣, 屈运隆的《吴江县志·卷十二物产·鲫鱼条》, 清康熙二十三年(1684年)刻本。

②参见陈和志的《震泽县志·卷六》, 清光绪十九年(1893年)刻本。

在棉区的耕作制度上,清代前中期及以前,采用“棉-豆”连作制,主茬作物是棉花,副茬作物是豆类,满三年副茬作物休耕一次或者不休。清中期及以后采用三年中“一年种稻,二年植棉”的翻田制。徐光启在17世纪中期就指出,棉田多不得过三年,过则生虫;而种棉二年,翻稻一年,即草根溃烂,土气肥厚,虫螟不生[26]。翻田制三年循环一次,常见的分两种:棉豆(第一年)—棉豆(第二年)—稻和绿肥(第三年)、棉麦(第一年)—棉麦(第二年)—稻和绿肥(第三年)。清末民国初期,Franklin King在苏南地区的调查中发现两种棉作方式:一是冬小麦-蚕豆-棉花套种,二是冬小麦-大麦-苜蓿-棉花-油菜复种③。苏南棉作区农民翻压“中国三叶草”作为绿肥,为大麦周围的一列列棉花提供养料。国外所谓的“中国三叶草”即南苜蓿,分布在长江流域及以南,是重要的绿肥作物和蔬菜,江苏地区多称为“黄花苜蓿”“金花菜”“秧草”。在大麦收割完成后,原来种植大麦的土地被再次翻耕和施肥种上棉花;在棉花即将成熟的时候,田里种上油菜,以便在冬季可以用油菜作为原料腌制咸菜,同时种植油菜具有肥田的作用。这可以看出苏南的套种和复种结合的农业种植体系已经非常合理且集约化。

③参见Franklin King的Farmers of forty centuries, or permanent agriculture in China, Korea and Japan,1911年,第234、281页。

在桑园的种植制度上,主要采取套种的方式。桑树也可以和稻麦间作。明中期桑园主要种植蔬菜,到了明末清初,张履祥发现“种菜之地,桑枝不茂”[13]126-127,于是改种蚕豆,后又增加大豆。到了19世纪早期,蚕豆因为经济价值高、固氮作用可以提高土壤肥力,一直作为桑园间作的主要品种。桑园种豆的推广可以说是生态农业技术进步的一个实例。

(二) 淡水养殖与水生蔬菜太湖水域面积2445平方公里,属于富营养型淡水湖泊,鱼类资源丰富,利于水生作物栽培。明清以来苏南市镇发展迅速,对鱼类的需求不断增加,苏南地区的渔业特别是淡水养殖业有了显著发展。苏南和珠江三角洲并驾齐驱,是当时全国淡水养殖业最发达的两个地区。淡水养殖根据鱼类特征的不同分为上、中、下三层,上层是食浮游生物为主的鳙鱼和食浮游植物为主的鲢鱼,中层是草鱼、青鱼、鳊鱼,底层则是以青饲料、青草等为食的鲤鱼和鲫鱼,这在《补农书》中桑基鱼塘模式得以体现。

苏州和无锡等地区养鱼已经从副业逐渐向专业化转变。苏州吴县的浒墅、虎丘,长洲县的北庄基、南庄基都以养鱼著称,浒墅青苔河沿岸居民“以养鱼为业,以鱼池之多少论贫富,池大者常至数十亩”①。太仓州镇洋县城明末已经养鲻鱼,乾隆时期增加了青鱼、鲢鱼、鲫鱼和白鱼师四种家鱼②。水产品商品化程度的加深促使专业淡水养殖区的形成,蠡口、黄埭和黄桥在明末清初就出现了连片鱼塘,苏州洞庭东山、常熟等地区出现桑基鱼塘,无锡梁溪河滩在明嘉靖年间出现连片鱼塘等[27]。

①参见顾禄的《清嘉录·卷十一起荡鱼》, 清道光十年(1830年)刻本。

②参见金鸿修, 李鏻撰的《镇洋县志·卷一物产》, 清乾隆十年(1745年)刻本。

种植水生蔬菜是对浅水资源和水面资源的有效利用方式,“水八鲜”是苏南地区传统食物,分别是莼菜、菰、莲藕、芡实、菱、荸荠、茨菰、水芹。明清时期苏州府已经出现多个水生蔬菜产区,分布在太湖、阳澄湖等较大的湖泊水域周围,以洞庭山、吴县和吴江县最为兴盛。吴江县出产菱、莼菜和芡实,洞庭山出产莼菜、莲藕及茭白,吴县是莲藕的主要产区。常州府水生蔬菜在各县均有栽培,但主要的特色产区集中在环太湖的无锡县、宜兴县和荆溪县。鹅湖和杨园的芡实、菱和莲藕是常州府主要的水生蔬菜。太仓则最适宜种植荸荠、茨菰[28]。

四、精耕细作技术体系的完善:湖羊、湖桑与土壤管理湖羊饲养和湖桑培育技术体系的建立,促使苏南地区形成区域特有的以湖羊、湖桑为中心的生态农业模式,用养结合的土壤管理技术也体现了现代生态农业的低投入和注重内部循环的特点。

(一) 湖羊饲养与湖桑培育基塘系统是典型的生态农业模式,明清时期兴盛于长江三角洲和珠江三角洲地区。由于自然条件和耕作历史的差异,两地的生态农业显著不同。首先,在模式上,珠三角基塘类型主要有桑基鱼塘、蔗基鱼塘、蕉基鱼塘、花基鱼塘,而苏南地区只有以湖羊、湖桑为核心的桑基鱼塘,花基鱼塘较为罕见;其次,在生物因子上,珠江三角洲地区参与物质循环和能量再生的品种,主要是荆桑、甘蔗、香蕉和花卉,而苏南地区则是区域特有的湖羊、湖桑,当然鱼类的品种也有所不同;最后,在经济效益和生态系统的复杂程度上,苏南地区的经济效益更高,湖羊参与水陆相互作用较为普遍,桑叶的利用更复杂,生产集约化程度也远高于珠三角地区。

苏南以湖羊、湖桑为核心的生态农业模式可分为四种:桑、羊、鱼生态模式;桑、蚕、鱼+桑、羊、鱼两个子系统结构的生态模式;桑、蚕、鱼+桑、羊、鱼+水花生生态结构模式;桑、鱼、羊、粮+桑、蚕、鱼+粮、鱼生态结构模式。不同的模式由一到三个子系统构成,是传统桑基鱼塘与农田多熟制的组合和演变[29]。湖羊是以完全圈养、喂食为特征且只分布在太湖流域的畜种。农业商品经济的发展造就了湖羊特殊的饲养环境。明清苏南农业生产高度集约、相互融合,耕地资源和村落空间都得到充分利用,农户通过人工圈养和品种改良等方式积极面对这一不利因素。经过了数百年的演变,12世纪“北羊南移”的绵羊品种才逐渐演变成湖羊品种。湖羊养殖契机在宋代,开始于明代,在明末清初成型[30]。南宋陈旉提出在耕地上开凿水塘、筑堤种桑的方法,为后代苏南筑基围田、改造稻田为桑园提供了理念借鉴。但陈旉说的方法只适合高田,苏南太湖平原的低田在明中叶耕地改良后才适宜种植桑树;与此同时,适宜苏南太湖平原密集种植的湖桑品系逐渐培育完成,桑树的修剪和养护技术逐渐完善,在明末清初成型。

湖桑培育和湖羊饲养技术体系的形成,为苏南地区以湖桑、湖羊为中心的生态农业的发展奠定了基础。由此可以确定苏南地区和太湖流域的桑基鱼塘的起源时间,应该是明末清初,而不是有些学者所说的唐宋甚至以前。这一点同样可以用《常昭合志稿》和《补农书》记录的生态农业模式加以佐证:明中叶谭晓模式中没有出现湖羊和湖桑,而张履祥为邬行素设计的模式中出现了湖桑和湖羊。

(二) 土壤管理与肥料施用美国农业与贸易政策研究所所长Jim Harkness在《四千年农夫——中国、朝鲜和日本的永续农业》的书评中写道:“这本百年前描述中国农民管理土壤以增进肥力的书籍在20世纪50年代成为美国有机农业运动的《圣经》,这本书的作者也成为那个时代引领美国有机农业运动的先驱,书中记录的中国传统农业耕作技术和土壤管理方式,对现代生态农业体系的完善具有现实的借鉴意义。”[31]

明清的土壤肥料理论,在宋代陈旉“地力常新壮”基础上进一步发展,认识到基肥和追肥的重要性。马一农《农说》记载着“沃莫妙于滋源”,滋源就是基肥;杨屾在《知本提纲·农则》中也提出“胎肥始培祖气,浮沃徒长空叶”;张履祥同样重视基肥和追肥,“凡种田总不出粪多力勤四字,而垫底尤为要紧”,“下接力,需在处暑后……为农家最紧要机关”[13]35-36。

此外,清代杨屾提出施肥“三宜”原则,详细阐述了施肥与土壤、作物、气候和时间的关系,即根据不同时间、不同土壤和不同作物而施用适宜的肥料。施肥时间与肥效密切相关,《补农书》中也提到“同此工力、肥壅,而迟早相去数日,其收成悬绝者,及时不及时之别也”;不同的土壤施用对应的肥料,可以达到改良土壤和提高地力的目的,酸性较重的水田低田施以草木灰,沿江高田因沙土过于疏松,宜选用腐殖质较多的草肥和泥肥;在物宜方面,“物性不齐,当随其情”,根据不同作物品种的适应性施肥,可以起到事半功倍的效果,《沈氏农书》中详细记录了不同作物品种所需肥的特征。土壤管理在理论认知和技术体系上都相当成熟。

肥料积制和施用方面,苏南地区的进步主要表现为以下三点:一是强调饲养猪羊以积制肥料。《沈氏农书·运地田法》记载着“种田地,肥壅最为要紧……养猪羊尤为简便”。沈氏还计算了养猪和养羊积肥的经济效果:养猪“原自无亏”,而且每窝可以得到80担猪粪,对水稻增产效果明显;而饲养湖羊所得羊粪进入稻田和桑地生态循环,使农桑丰收。二是栽培绿肥作物开辟新肥源。苏南地区主要的绿肥作物是南苜蓿、紫云英、苕子、油菜,在肥源不足的情况下,蚕豆拇和河道收集的水草同样可以和河泥混合制作泥肥。三是重视罱泥和积制泥肥。沈氏引用古人的话“家不兴、少心齐;桑不兴,少河泥”,认为桑地施用河泥至关重要;《沈氏农书·逐月事宜》中8个月提到了“罱泥”16次;徐光启也总结了泥肥对棉花栽培的重要性,“生泥能解水土之寒,能解粪力之热,使(棉花)实繁而不蠹”。这不仅对河泥的重要性有了深刻的认识,而且结合农事生产阐述了其积制施用。

到了清朝末年民国初期,泥肥积制技术更加精细化和标准化。如在种植苜蓿的耕地周围,挖一些深约0.9米的河泥塘(堆肥坑),如果算上堆积的泥土,深约1.5米;等苜蓿开花后收割堆放在塘中,将苜蓿和罱泥混合,每个坑堆放的苜蓿约1.5~2.4米;苜蓿被河泥浸润,经过20~30天的时间发酵腐熟,被用作下一茬作物的肥料。这种积制河泥的方式在江苏地区普遍存在,且一直延续到20世纪80年代,对维持和提高地力有着积极的作用。

五、结语明清时期人口与资源矛盾加剧,积极探索高效集约、高附加值的农业发展道路是苏南生态农业发展的最大动因。政策引导为生态农业的产生提供契机,植树营林政策使得经营理念从“单一种养”转变为“多种经营”,“一条鞭法”税制改革和美洲作物的引种推广,在解放劳动力的同时推动了农业资源整合和产业结构重组,形成了桑争稻田、棉争稻田、桑基鱼塘的农业生态形式。而农业商品化使得水土资源的集约经营和综合利用程度进一步加深,根据资源禀赋形成了专业化的蚕桑区、棉作区、水产养殖区和水生蔬菜种植区。轮作套种和间作复种多熟制的发展,也体现了现今生态农业时间与空间多元化的特征。湖羊饲养和湖桑培育技术体系的建立,促使苏南地区形成区域特有的以湖羊、湖桑为中心的生态农业模式,用养结合的土壤管理技术也体现了现代生态农业的低投入和注重内部循环的特点。

生态农业是未来农业发展的重要方向,苏南地区在明清时期就出现了与现代生态农业理论内核相一致的理念、技术及模式。正是因为这一历史传承,在20世纪80年代西方生态农业理论传入中国后,苏南才会结合先进的农业技术,迅速推广之并因地制宜演变出多种模式。

| [1] |

李文华, 刘某承, 闵庆文. 中国生态农业的发展与展望[J]. 资源科学, 2010, 32(6): 1015-1021. |

| [2] |

马世俊, 李松华. 中国的农业生态工程[M]. 北京: 科学技术出版社, 1987: 12-18.

|

| [3] |

叶谦吉. 生态农业[J]. 农业经济问题, 1982(11): 3-10. |

| [4] |

梁家勉. 中国农业科学技术史稿[M]. 北京: 农业出版社, 1989: 483-484.

|

| [5] |

李伯重. 十六、十七世纪江南的生态农业(上)[J]. 中国经济史研究, 2003(4): 54-63. |

| [6] |

闵宗殿. 明清时期浙江嘉湖地区的农业生态平衡[J]. 中国农业科学, 1982(2): 90-95. |

| [7] |

闻大中. 三百年前杭嘉湖地区农业生态系统的研究[J]. 生态学杂志, 1989(3): 18-23. |

| [8] |

吴建新, 赵艳芝. 明清以来广东的生态农业类型[J]. 中国农史, 2005(4): 29-36. |

| [9] |

李伯重. 十六、十七世纪江南的生态农业(下)[J]. 中国农史, 2004(4): 43-57. |

| [10] |

周晴, 孙中宇, 杨龙, 等. 我国生态农业历史中利用植物辅助效应的实践[J]. 中国生态农业学报, 2016, 24(12): 1585-1597. |

| [11] |

朱冠楠, 李群. 明清时期太湖地区的生态养殖系统及其价值研究[J]. 中国农史, 2014, 33(2): 133-141, 77. |

| [12] |

李伯重. 江南农业的发展1620-1850[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007: 22-24.

|

| [13] |

陈恒力, 王达. 补农书校释[M]. 北京: 农业出版社, 1983: 4-5.

|

| [14] |

滨岛敦浚. 明代江南農村社會の研究[M]. 东京: 东京大学出版會, 1982: 25-30.

|

| [15] |

江苏省农林厅. 江苏农业发展史略[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1992: 41-46.

|

| [16] |

李伯重. 明清江南农业资源的合理利用——明清江南农业经济发展特点探讨之三[J]. 农业考古, 1985(2): 150-163. |

| [17] |

张翰. 松窗梦语[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1986.

|

| [18] |

杨屾. 豳风广义[M]. 北京: 北京出版社, 1998.

|

| [19] |

刘华. 明代利用和保护自然资源的人文精神透视[J]. 河北师范大学学报(哲学社会科学版), 2006(1): 148-155. |

| [20] |

梁方仲. 梁方仲经济史论文集[M]. 北京: 中华书局, 1989: 36.

|

| [21] |

王人骏, 赵海月. 税制改革与社会转型:"一条鞭法"的政治经济学分析[J]. 税务研究, 2019(11): 125-128. |

| [22] |

陈学文. 明清时期维护生态的条令和民约[J]. 浙江学刊, 2013(4): 38-43. |

| [23] |

曾雄生. 明清桑争稻田、棉争粮田和西方圈地运动之比较[J]. 中国农史, 1994(4): 39-49. |

| [24] |

林荣琴. 明清时期太湖地区蚕桑业的分布与变迁[J]. 中国历史地理论丛, 2003(3): 106-118, 159-160. |

| [25] |

曹允源. 民国吴县志·卷五十二[M]. 扬州: 广陵书社, 2016.

|

| [26] |

石声汉. 农政全书校释[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1979: 965.

|

| [27] |

江苏省地方志编纂委员会. 江苏省志·水产志[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2001.

|

| [28] |

曹颖.明清时期太湖地区水生蔬菜栽培与利用研究[D].南京: 南京农业大学, 2012.

|

| [29] |

钟功甫, 王增骐, 吴厚水, 等. 基塘系统的水陆相互作用[M]. 北京: 科学出版社, 1993: 11-14.

|

| [30] |

菅丰, 陆薇薇. 费孝通眼中的"羊"——印刻在家畜体内的江南农业发展史[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019, 19(1): 25-32, 163-164. |

| [31] |

富兰克林H金.四千年农夫——中国、朝鲜和日本的永续农业[M].程存旺, 石嫣, 译.北京: 东方出版社, 2016: 223-233.

|

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20