识别相对贫困的国际经验,是将居民收入中位数按一定比率设定为门槛标准[1]。这种以收入法为核心的识别方式,政策操作性强,是中国下一阶段治理相对贫困问题的重要参考。但是,基于收入法识别的“客观相对贫困”具有一定局限性,其忽视了相对贫困是一种主观感受的效用经济学本质。从提升国民获得感、幸福感和安全感的政策取向看,解决“主观相对贫困”问题才是政策的终极目标。如查尔斯·汉迪所说,现代人的贫困来自邻居的眼光,这就叫相对贫困感,当人们觉得穷的时候,不是因为本身穷,而主要是来自他的参照系[2]。主观相对贫困会使个体缺乏生产发展的斗志,可能会更迅速地陷入物质贫困状态[3],因此了解和把握中国的主观相对贫困情况,剖析主观与客观相对贫困的异质性,对解决相对贫困问题大有裨益。

然而,在政策层面上易识别客观相对贫困,难以识别主观相对贫困,这将导致主观相对贫困群体的政策漏出。根据相对贫困的主客观属性,可将群体分为四类,分别是:主观且客观相对贫困群体、主观非客观相对贫困群体、客观非主观相对贫困群体和非贫困群体。基于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)2010—2018年的数据统计发现,2018年,中国农村居民中主观非客观相对贫困群体占比为8.72%,与2010年相比下降了14.06百分点。虽然主观非客观相对贫困占比呈下降趋势,但因为这部分群体存在较强“隐蔽性”,政策漏出可能引致一定的社会经济问题,因此,学界和政策制定者都需要高度关注此类群体。

为探讨相对贫困的主客观二维性,本文以非农就业为切入点展开农户行为分析。在“城乡中国”背景下,农村居民非农就业与相对贫困的关系越来越紧密。从客观维度看,非农就业有利于提高农村居民相对收入[4-6]。从主观维度看,非农就业的影响则存在一定复杂性:一方面,非农就业给农村居民带来更多的自我实现感,与务农相比,非农就业可以进一步拓展农村居民的社会网络,增强其社会融入感,提高其主观幸福感[7];但另一方面,非农就业可能促使农村居民改变自己的“参照系”,更高的期望反而可能使其产生相对贫困感[8]。

综上,非农就业对主观和客观相对贫困有何差异化影响亟待实证检验。本文基于Probit和Mlogit模型,利用2010—2018年中国家庭追踪调查(CFPS)5期数据,尝试对上述问题予以回答。本文余下部分安排如下:第二部分是文献综述;第三部分是变量选取、数据来源和模型设定;第四部分是实证分析;最后是研究结论。

二、文献综述在实践中,发达国家根据当前收入均值或中位数的40%~60%设定了客观相对贫困线。例如,Fuchs[9]提出使用收入中位数的50%作为相对贫困线。也有国内学者将农村居民平均收入水平与0.4~0.5的均值系数相结合而确定相对贫困线[10]。与平均值相比,中位数更为稳健,因此大多数情况下的实践和研究都使用中位数的比例作为相对贫困线。欧盟委员会将收入中位数的60%作为欧洲国家的相对贫困标准,建议将中位数的40%和50%作为参考指标使用;日本以家庭收入十等分组中等收入家庭收入的60%为标准,通过测算“标准家庭”(四口之家)的消费水平,按照年龄、家庭规模、家庭结构和地区物价指数进行调整[11];新加坡则确定收入最低的20%的家庭均为相对贫困人口。客观相对贫困的衡量标准仍以收入为核心,相对贫困线设定的基数标准存在差异性,该方法便于相关政策的实施,但缺点在于很难对个体基本需求定义的界定提供一个理想的标准。

而从主观维度看,相对贫困往往会因为参照群体的不同而发生变化,其测度方式主要有两种:一种是要求个人对自身是否处于贫困直接作出回答,获得其主观贫困状态的测量结果;另一种是利用主观贫困线进行测量,即借助受访者对经济地位或生活状况的自我报告设定主观贫困线[12]。主观贫困线的测度方法大致分为SPL型(Subjective Proverty Line)、LPL型(Leyden Poverty Line)和CSP型(Centre for Social Policy Poverty Line)[13]。已有研究主要通过SPL型(基于最低收入问题)的主观贫困线进行研究。Danziger等[14]运用家庭最低收入问题并结合美国收入调查发展项目的数据计算出对应的主观贫困线,研究结果表明其比美国官方贫困线更高。Bosch等[15]采用主观贫困线和相对贫困线测算法对比了欧洲七个国家的贫困率,发现主观贫困线法所确定的贫困线标准相对较低。Pradhan和Ravallion[16]运用主观相对贫困线研究牙买加和尼泊尔的贫困状况,结果表明这两个国家的主观贫困线与官方贫困线非常接近,但两者在地理与人口特征上存在明显差异。主观相对贫困体现了社会个体对自身处境的判断,但也存在缺陷,其难以克服个体对贫困标准看法迥异的现象,以及研究结论易受研究者本身提问方式影响。因此对于相对贫困的研究需要综合考虑主观与客观两个维度。

已有文献从多方面研究相对贫困的减贫因素。宏观层面上,李永友和沈坤荣[1]认为调控初始分配形成的收入分配差距,提高财政支出在减缓相对贫困中的作用,同时保持一定的经济增长速度对有效缓解社会的相对贫困具有积极意义。微观层面上,黄薇[17]通过研究保险政策减贫发现,无论按照相对贫困标准还是绝对贫困标准,以适当财政补贴个人缴费、放宽封顶线、降低起付线和提升报销比例为核心的“倾斜性保险扶贫政策”,能够显著激发贫困户的医疗保险需求,提高其收入和支出等福利,从而产生积极的减贫效果。贺立龙等[18]基于农户相对贫困的分层测度,发现信贷支持贫困农户的精准性与助益农户生产脱贫的导向不明显,贫困农户更依赖非正规信贷,其对正规信贷有惧贷心理。而非正规金融发展可以有效降低农户陷入相对贫困的概率[19]。

然而鲜有研究分析非农就业对农户相对贫困的影响。现有文献大多围绕非农就业与绝对贫困的关系展开研究。如章元等[20]从农户家庭特征视角研究发现,更多地从事农业生产的农户更容易陷入贫困。有学者从农户行为视角出发,认为农村贫困户外出打工的可能性较低,其外出务工对农村减贫的作用有限[21]。但程名望等[22]、章元等[23]的研究结论恰恰相反,认为农村劳动力转移是解决中国“三农”问题的根本途径。另外,非农就业对于农户主观相对贫困也有影响。在中国农村地区,与从事农业生产相比,从事非农工作常被视为一种能力,甚至是社会地位的象征,因此非农就业者会得到更多认可[24]。非农就业给农户带来了更多改善经济社会地位的机会,增强社会流动性,这种社会流动性不仅体现在当代,对下一代也有影响,社会流动性对于主观精神的正向作用已得到证实[25]。因此有必要研究非农就业对主客观相对贫困的影响。

非农就业是消除农村贫困的重要手段,但户籍制度在较大程度上影响着进城农民。与非农户籍居民相比,农村居民在获取生活保障、改善生活环境等方面常常处于劣势地位,更容易受到户籍歧视[26]。即使农村人口进入城市,但是在社会文化和心理接纳等身份认同方面得不到有效支持,在心理上容易产生一种疏远和不被认同的失落感[27]。虽然非农就业具有减贫作用,但农村居民户籍变化产生的消极影响仍有可能影响其客观与主观相对贫困。

综上所述,已有文献对于相对贫困的研究还存在些许不足:(1)以往研究仅单方面地分析了主观相对贫困或客观相对贫困,没有重视主观与客观相对贫困的内在联系。(2)缺乏非农就业对农村居民主客观相对贫困状态的异质性分析,没有进一步剖析非农就业类型产生的差异化影响。(3)尚未考虑非农就业户户籍变化对其主客观相对贫困的差异性影响。因此,本文将对上述问题进行补充分析。

三、变量选取、数据来源和模型设定 (一) 变量选取 1. 被解释变量本文的被解释变量为相对贫困,分为客观相对贫困和主观相对贫困。客观与主观相对贫困都以居住地为参照进行衡量,具有一定的可比性。

(1) 客观相对贫困。本文的相对贫困线是以居住地分城乡划分的,借鉴邢成举和李小云[8]、陈宗胜等[10]、叶兴庆和殷浩栋等[28]的研究,在欧盟统计局做法的基础上,选定居民“等效家庭规模”加权的家庭纯收入中位数的40%作为相对贫困标准(相对贫困线)。若人均纯收入小于或等于相对贫困线,其就处于相对贫困;否则就不处于相对贫困。为了反映家庭规模和结构的差异,本研究将人均纯收入除以等效家庭规模(Equivalised Household Size)①。国内研究采用不加权方式简单测度相对贫困,容易忽略家庭规模经济的积极作用,而使人口较少的贫困家庭被“漏出”。如果按居住地分城乡人均纯收入中位数40%不加权算法,2018年客观相对贫困发生率为18.64%(略高于欧盟算法的18.41%)。在不加权算法下,约有1.45%的样本应属于加权算法下的相对贫困群体,但是被“漏出”。通过加权得出的2018年农村客观相对贫困发生率为19.86%,客观相对贫困线为7347元,约为当年全国农村低收入组人均可支配收入3666.2元的2倍,是中等偏下收入组人均可支配收入8508.5元的86.3%,相当于3.05美元/天,接近世界银行推荐的标准3.1美元/天。假设所有贫困人口通过财政转移后收入刚好达到相对贫困线,则所需财政支出为8229.55亿元,占财政总支出的3.73%。综上,本文采用家庭人口规模加权方法,将不加权方法用于稳健性检验。

① 等效家庭规模是采用欧盟统计局算法,对家庭中第一位成年人赋予1.0的权重,之后对每一位14岁及以上的家庭成员赋予0.5的权重、每一位14岁以下的家庭成员赋予0.3的权重。基于此,计算出每个家庭成员的等价纯收入(每个家庭内部的成员都有一样的折算收入),以该指标反映个体客观相对贫困状况。

(2) 主观相对贫困。主观性是个体对于自身是否属于贫困状况的评估,这种自我评估标准通常同个体自身所设定的参照群体有关。借鉴Rojas[29]对于主观相对贫困的研究,本文采用CFPS问卷中关于个人收入地位问题:“您的个人收入在本地属于什么水平?”选项为1-5,其中1表示收入很低,5表示收入很高。将收入地位选项为1的设置为主观相对贫困,其他则设置为主观相对非贫困。这一指标在一定程度上可以反映个体的主观贫困状况。

2. 解释变量(1) 非农就业。本文主要关心农村居民非农就业对相对贫困的影响,核心解释变量是农村居民的非农就业,用是否从事非农就业表示,即农村居民从事非农工作赋值为1,否则为0。

(2) 在针对个人样本分析中,本文还引入其他控制变量:性别、年龄、年龄的平方、受教育年限、婚姻状况和健康状况。工具变量则使用区县非农就业率、城镇失业率滞后一期和非农就业滞后一期。

按照分城乡相对贫困标准,农村居民的客观相对贫困发生率为19.86%,主观相对贫困发生率为22.75%。在城市,进城务工农户的客观相对贫困发生率为23.82%,主观相对贫困发生率则为22.79%。农户在城市的主观和客观相对贫困发生率均高于农村,其中城乡间的客观相对贫困发生率相差较大。农户城乡总体的客观相对贫困发生率为21.07%,主观相对贫困发生率为22.73%。变量的描述性统计如表 1所示。

| 变量 | 定义 | 均值 | 标准差 |

| 客观相对贫困 | 居住地是否客观相对贫困:是=1;否=0 | 0.2107 | 0.4078 |

| 主观相对贫困 | 居住地是否主观相对贫困:是=1;否=0 | 0.2273 | 0.4191 |

| 主观且客观相对贫困 | 是否主观相对贫困且客观相对贫困:是=1;否=0 | 0.0653 | 0.2470 |

| 主观非客观相对贫困 | 是否主观相对贫困且客观相对非贫困:是=1;否=0 | 0.1620 | 0.3685 |

| 客观非主观相对贫困 | 是否客观相对贫困且主观相对非贫困:是=1;否=0 | 0.1455 | 0.3526 |

| 非贫困 | 是否非贫困:是=1;否=0 | 0.6272 | 0.4835 |

| 非农就业 | 是否非农就业:是=1;否=0 | 0.3368 | 0.4726 |

| 性别 | 男=1;女=0 | 0.5000 | 0.5000 |

| 年龄 | 岁 | 46.0792 | 15.6449 |

| 年龄平方 | 岁 | 2368.0524 | 1498.1593 |

| 受教育年限 | 年 | 6.1532 | 4.4994 |

| 婚姻状况 | 在婚=1;其他=0 | 0.8323 | 0.3736 |

| 健康状况 | 不健康=1;一般=2;比较健康=3;很健康=4;非常健康=5 | 3.1918 | 1.3109 |

| 区县非农就业率/% | 区县农村地区平均非农就业率 | 49.7952 | 31.4519 |

| 城镇失业率滞后一期/% | 户籍地省级城镇登记失业率滞后一期 | 3.3158 | 0.5697 |

| 非农就业滞后一期 | 是否非农就业:是=1;否=0 | 0.3034 | 0.4597 |

本研究数据来源于北京大学中国社会科学调查中心开展的中国家庭追踪调查(CFPS),CFPS的目标样本规模为16000户,覆盖中国25个省(市、自治区)的家庭户和样本家庭户中的所有家庭成员。经2010年基线调查界定出来的与家庭有血缘/婚姻/领养关系的所有家庭成员,将成为调查的永久追踪对象。本文采用2010、2012、2014、2016和2018年的5轮全国调查数据,由于样本在2010—2018年间出现变动,期间存在新旧样本进入和退出情况,对2010—2018年5期数据按照居民个体样本编号进行匹配,选取具有农业户口的成人样本,剔除学生样本。其他部分数据来自各省市统计年鉴。

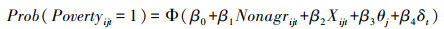

(三) 模型设定 1. Probit模型本文主要通过Probit模型来研究非农就业对相对贫困的影响:

|

(1) |

其中,Povertyijt表示第j省i农户t时间是否处于相对贫困的二值虚拟变量。Nonagrijt是非农就业的衡量变量,Xijt表示控制变量。θj表示省份固定效应,δt表示年份固定效应。

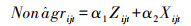

2. Ⅳ Probit模型的两步法估计鉴于非农就业与相对贫困可能存在内生性,使用两阶段回归方法。第一阶段,将内生解释变量对所有工具变量和外生解释变量作Probit回归,得到潜变量的拟合值,即:

|

(2) |

其中,

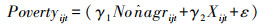

第二阶段,把相对贫困对潜变量拟合值、残差、外生解释变量作Probit回归,即:

|

(3) |

通过这两个阶段的回归则可以得出γ1的一致估计,参数γ1能够反映非农就业与相对贫困的关系。

四、实证分析 (一) 非农就业对客观和主观相对贫困的影响 1. 初步回归结果表 2报告了非农就业对客观和主观相对贫困的Probit估计结果:(1)非农就业在1%的水平上对客观相对贫困具有显著负向影响。由于农民收入的增长几乎全部来自非农经营和务工[4],非农就业提高了农户的绝对收入,降低了客观相对贫困发生的概率。(2)非农就业在1%的水平上对主观相对贫困具有显著负向影响。农户在非农就业中进一步拓展社会网络,提高自我实现感和社会融入感,直接改善主观相对贫困状况。非农就业也可能通过改善农户对于未来经济状况的预期或者提高收入流动性,从而对主观相对贫困产生间接减贫作用。

| 变量 | Probit | Ⅳ Probit | |||

| 客观相对贫困 | 主观相对贫困 | 客观相对贫困 | 主观相对贫困 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | ||

| 非农就业 | -0.3720*** | -0.2136*** | -0.5801*** | -0.0762** | |

| (0.0120) | (0.0114) | (0.0354) | (0.0348) | ||

| 性别 | 0.1014*** | -0.1520*** | 0.1353*** | -0.1135*** | |

| (0.0097) | (0.0094) | (0.0133) | (0.0134) | ||

| 年龄 | -0.0305*** | -0.0363*** | -0.0460*** | -0.0276*** | |

| (0.0018) | (0.0018) | (0.0028) | (0.0028) | ||

| 年龄平方 | 0.0004*** | 0.0004*** | 0.0005*** | 0.0003*** | |

| (0.0000) | (0.0000) | (0.0000) | (0.0000) | ||

| 受教育年限 | -0.0339*** | -0.0140*** | -0.0316*** | -0.0154*** | |

| (0.0013) | (0.0012) | (0.0018) | (0.0018) | ||

| 婚姻状况 | -0.0918*** | -0.2241*** | -0.1207*** | -0.2130*** | |

| (0.0139) | (0.0134) | (0.0197) | (0.0198) | ||

| 健康状况 | -0.0432*** | -0.1420*** | -0.0343*** | -0.1394*** | |

| (0.0040) | (0.0040) | (0.0052) | (0.0054) | ||

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 居住地省固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 常数项 | -0.4550*** | 1.5465*** | 0.6245* | 0.5216*** | |

| (0.1459) | (0.0985) | (0.3615) | (0.1563) | ||

| 样本量 | 100579 | 100603 | 55642 | 55769 | |

| 内生性检验 | Chi2(1)=65.78 | Chi2(1)=0.12 | |||

| [P值=0.0000] | [P值=0.7315] | ||||

| 第一阶段回归F值 | 1014.80 | 923.12 | |||

| [P值=0.0000] | [P值=0.0000] | ||||

| 注:第一阶段是内生变量非农就业对工具变量的回归,其他变量均已控制。***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著,括号中的数字为标准误。 | |||||

考虑非农就业与相对贫困之间可能互为因果关系,非农就业可能会降低相对贫困发生的概率,处于客观相对贫困的农户由于收入过低可能会倾向于从事非农工作,而处于主观相对贫困的农户可能感受到与周围群体的差距,进而选择非农就业改变自身状态。为解决内生性问题,借鉴前人研究,本文将区县平均非农就业率、滞后一期非农就业以及滞后一期城镇失业率作为工具变量。

本文选择区县非农就业率的原因是:本地农村地区非农就业率越高,农村居民从事本地非农就业的可能性越大,反映了本地非农经济发展创造的非农就业机会对农村居民的吸引力[30-31]。以往文献采用村平均非农就业率作为工具变量,本文采用区县层面农村地区的非农就业率,其影响个人非农就业,但不直接影响个人的相对贫困状况。

选择非农就业滞后一期的原因是:非农就业行为具有连贯性,上一期非农就业水平较高的农户,在下一期通常仍会选择从事非农就业。滞后期的非农就业对于当期的相对贫困来说是前定变量,上一期非农就业水平的取值已经事先给定,理论上不会影响本期的随机误差项[32],对相对贫困无影响。由于CFPS只有2010—2018年每隔两年的5期数据,因此采用滞后2年的非农就业。

选择城镇失业率滞后一期的原因是:《2018年农民工监测调查报告》显示,2018年农民工总量为28836万人,在省内就业的农民工占比约为73.66%,远高于省外就业比例,说明大部分农民工选择在省内就业。对于农村地区来说,城镇失业率越高,农户在当地的非农业部门越难找到工作,越倾向于外出务工,扩大非农就业距离,使得农户的非农就业发生了由近及远的距离变化,因此城镇失业率与非农就业可能存在正相关性。考虑到城镇失业率作为工具变量的外生性问题,城镇失业率可能通过外出非农就业之外的途径影响被解释变量(例如,高失业率地区的个人本身处于相对贫困的可能性比较高),致使其并非完全外生。本文借鉴连玉君等[33]关于非农就业工具变量的研究,选取户籍地省级层面的城镇失业率变量,但将城镇失业率滞后一期,这在很大程度上消除了失业率作为工具变量的内生性问题。

表 2也给出了Ⅳ Probit模型的回归结果。第(3)列模型的联合显著性检验F统计量为1014.80,不存在弱工具变量问题,且Chi2(1)=65.78,通过了内生性检验。非农就业系数显著为负,系数的绝对值增大,说明非农就业更能降低客观相对贫困发生的概率。第(4)列模型的联合显著性检验F统计量为923.12,不存在弱工具变量问题,然而Chi2(1)=0.12,未通过内生性检验,表明在主观相对贫困模型中,非农就业是外生的,工具变量回归和普通回归并没有系统性差异。非农就业仍然对主观相对贫困有显著的负向影响,只是系数绝对值有所减小。

2. 稳健性检验为了讨论上述结果的稳健性,本文进行了一系列稳健性检验(表 3)。

| 变量 | 变参照系 | 不加权算法 | Mvprobit模型 | ||

| 客观相对贫困 | 客观相对贫困 | 客观相对贫困 | 主观相对贫困 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | ||

| 非农就业 | -0.8523*** | -0.5213*** | -0.5803*** | -0.0607* | |

| (0.0380) | (0.0349) | (0.0347) | (0.0340) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 省固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 常数项 | 0.7247*** | 0.6343* | -5.2659 | 0.8404*** | |

| (0.0789) | (0.3643) | (7875.3912) | (0.1559) | ||

| 样本量 | 55647 | 55642 | 55766 | 55766 | |

| 内生性检验 | Chi2(1)=142.30 | Chi2(1)=40.56 | |||

| [P值=0.0000] | [P值=0.0000] | ||||

| 第一阶段F值 | 1011.60 | 1014.80 | |||

| [P值=0.0000] | [P值=0.0000] | ||||

| 似然比检验 | Chi2(1)=211.396 [P值=0.0000] |

||||

| 注:①本表结果均采用工具变量法,第(1)列控制了户籍地省份固定效应和年份固定效应,第(2)至第(4)列控制了居住地省份固定效应和年份固定效应。②为节省空间,只展示关键解释变量的回归结果。③***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著,括号中的数字为标准误。 | |||||

(1) 相对贫困存在参照系问题。基准结果是以居住地人群为参照,现在改变参照群体,以农户户籍地人群为参照,计算出户籍地的客观相对贫困。两种方法的区别在于,前者分析农户在居住地的客观相对贫困状况,后者追溯农户在户籍地的客观相对贫困。主观相对贫困只有来自居住地的数据,无法进行变参照系检验,因此使用户籍地客观相对贫困进行变参照系的稳健性检验,且使用工具变量法。表 3第(1)列估计结果显示,非农就业对客观相对贫困具有显著负向影响,估计结果基本稳健。

(2) 基准模型采用“等效家庭规模”加权的客观相对贫困作为被解释变量,本文使用不加权方式计算出客观相对贫困,通过工具变量法进行稳健性检验。该方法无法对主观相对贫困使用,因此只对客观相对贫困进行稳健性检验。表 3第(2)列结果显示,非农就业对不加权的客观相对贫困依然具有显著负向影响,估计结果基本稳健。

(3) 之前对主观相对贫困和客观相对贫困进行Ⅳ Probit模型回归分析的前提假设是客观与主观相对贫困之间相互独立,不存在相互影响。为了检验主观相对贫困与客观相对贫困之间的相关性,本文用Mvprobit模型对相对贫困中的主观与客观相对贫困进行估计。Mvprobit模型除了汇报同时估计的各个方程的回归结果,还自带一个似然比检验,通过似然比检验结果可以判断主观相对贫困与客观相对贫困是否相互独立。参照Mvprobit模型实证估计时设定随机抽取次数稍大于样本量的算术平方根从而获得稳健回归结果的原则[34],设定抽取次数为250。似然比检验显示,Chi2(1)=211.396,并在1%的水平上显著,表明主观相对贫困与客观相对贫困并非相互独立的,存在一定的相关性。表 3第(3)和第(4)列结果显示,同时估计主观和客观相对贫困的结果与单独估计的结果相比,非农就业系数变化较小,估计结果基本稳健。

(二) 非农就业对相对贫困类型影响 1. 回归结果考虑客观与主观相对贫困存在的相关性,同一个体可能存在不同的相对贫困状态,本文进一步将客观与主观相对贫困相联系的群体分为四类,分别是:主观且客观相对贫困、主观非客观相对贫困、客观非主观相对贫困和非贫困群体。采用Mlogit模型分析非农就业对不同类型相对贫困的影响,估计结果见表 4。

| 变量 | 以非贫困为参照 | 以主观且客观相对贫困为参照 | |||||

| 主观且客观相对贫困 | 主观非客观相对贫困 | 客观非主观相对贫困 | 主观非客观相对贫困 | 客观非主观相对贫困 | 非贫困 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||

| 非农就业 | -1.0920*** | -0.0375 | -1.0442*** | 1.0545*** | 0.0478 | 1.0920*** | |

| (0.1218) | (0.0691) | (0.0707) | (0.1332) | (0.1339) | (0.1218) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 居住地省固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 常数项 | -12.6850 | 2.1408*** | -13.9217 | 14.8257 | -1.2368 | 12.6850 | |

| (1073.1380) | (0.2824) | (687.2106) | (1073.1343) | (1274.3100) | (1073.1342) | ||

| 注:①本表结果采用工具变量法,为节省空间,只展示关键解释变量的回归结果。②***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著,括号中的数字为标准误。 | |||||||

表 4以非贫困为参照组,汇报了非农就业对不同类型相对贫困的估计结果。结果显示,第(1)列和第(3)列的非农就业系数均在1%的水平上显著为负,说明非农就业更有可能摆脱主观且客观相对贫困以及客观非主观相对贫困,二者的共性在于非农就业都能改善农户在客观收入上的相对贫困状况。非农就业对于主观且客观相对贫困的农户具有双重减贫作用,而农户摆脱主观精神上的相对贫困是受客观相对贫困的间接影响还是受非农就业的直接影响,需要进一步分析。第(2)列的非农就业系数不显著,说明当农户已摆脱客观相对贫困时,非农就业对其主观精神上的相对贫困没有影响。

为进一步验证上文所述,以主观且客观相对贫困为参照组重新进行估计。表 4第(4)列和第(6)列的非农就业系数均在1%的水平上显著为正。与主观且客观相对贫困相比,非农就业能够使农户由双重相对贫困转变为主观非客观相对贫困,说明当农户存在主观与客观双重相对贫困时,非农就业改善了客观相对贫困;当非贫困与主观且客观相对贫困相比时,非农就业具有降低主观且客观相对贫困的作用;而当农户存在客观相对贫困时,非农就业无法改善其主观相对贫困状况。

上述结果表明,非农就业主要带来了收入增长效应,对于提升农民主观获得感没有直接作用。非农就业首先改善的是客观相对贫困,通过改善客观相对贫困能够间接改善主观相对贫困状况。对处于双重相对贫困的务农农户来说,非农就业首先提高了其绝对收入,进而改变客观相对贫困状况,当客观物质上的相对贫困得到解决后,农户社会认同感和收入流动性提高,间接改变了其主观上的相对贫困。而当农户处于主观非客观相对贫困时,非农就业对其主观相对贫困无影响。可能的原因在于:虽然非农就业带来了农户收入的增长,但也使农户改变了参照群体,对比更为富有的城市群体,他们主观感知的收入地位下降,进而产生相对贫困感,导致非农就业对主观非客观相对贫困没有影响。

2. 异质性分析上文主要是从非农就业对相对贫困的影响进行分析,研究发现当农户处于主观非客观相对贫困时,非农就业对主观相对贫困的作用有限。本文进一步考虑非农就业类型和户籍转变对农户相对贫困的异质性影响。

由于数据所限,本文只能将非农就业细分为省内非农就业和省外非农就业,并利用Mlogit模型分析省内非农就业与省外非农就业对不同相对贫困类型的影响。表 5第(1)列和第(3)列结果显示,省内非农就业有利于农户摆脱主观且客观相对贫困以及客观非主观相对贫困;省外非农就业对农户相对贫困状态均未产生影响。说明省内非农就业产生的收入增长效应有助于降低客观相对贫困发生的概率,也能间接改善主观相对贫困;而省外非农就业虽然也能提高农户收入,但由于农户务工省份一般是经济发达地区,与务工地居民收入相比仍有较大差距,导致省外非农就业对其客观相对贫困没有影响。第(2)列结果表明,无论是省内还是省外非农就业都对主观非客观相对贫困无影响,参照系的变化影响着非农就业对主观相对贫困的减贫作用。

| 变量 | 非农就业细分 | 户籍转变 | |||||

| 主观且客观相对贫困 | 主观非客观相对贫困 | 客观非主观相对贫困 | 主观且客观相对贫困 | 主观非客观相对贫困 | 客观非主观相对贫困 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||

| 省内非农就业 | -1.1234*** | -0.0862 | -1.0677*** | ||||

| (0.1320) | (0.0750) | (0.0766) | |||||

| 省外非农就业 | 0.1427 | 0.5683 | 1.0092 | ||||

| (1.2633) | (0.3836) | (0.6872) | |||||

| 非农就业×被动转变户籍 | 0.7875* | 0.3071 | 0.6098** | ||||

| (0.4464) | (0.2056) | (0.2792) | |||||

| 非农就业×主动转变户籍 | 2.9116*** | 0.2263 | 1.3962** | ||||

| (0.9788) | (0.5040) | (0.5519) | |||||

| 非农就业 | -1.0482*** | -0.1062* | -1.0613*** | ||||

| (0.1017) | (0.0574) | (0.0610) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 居住地省固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 常数项 | -13.6133 | 2.0678*** | -15.0104 | -0.3296 | 0.8129*** | -0.9277* | |

| (1555.8014) | (0.2921) | (992.5923) | (0.6263) | (0.2331) | (0.5243) | ||

| 样本量 | 49003 | 49003 | 49003 | 66496 | 66496 | 66496 | |

| 注:①本表结果均采用工具变量法,以非贫困为参照。②为节省篇幅,只展示关键解释变量的回归结果。③***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著,括号中的数字为标准误。 | |||||||

在城镇化推进过程中,农村人口不断向城市流动,户籍变换过程中出现的“半城市化”问题也可能使农户产生不同的相对贫困问题。本文选取2012、2014、2016和2018年农业户口及农业转非农户口样本,进一步探索非农就业户户籍转变①对其客观和主观相对贫困的影响。第(4)列和第(6)列结果显示,非农就业与被动转变户籍的交互项显著为正,说明被动转变户籍使非农就业户陷入了主观且客观相对贫困或客观非主观相对贫困状态。非农就业和主动转变户籍的交互项显著为正,说明主动转变户籍也使非农就业户陷入了主观且客观相对贫困或客观非主观相对贫困状态。这两种结果的共性在于户籍转变导致了客观上的相对贫困,因为农村人口向城市转移,其参照系发生变化,与城市居民相比,该类群体又重新陷入城市客观相对贫困。而第(5)列的结果解释了对于不存在客观相对贫困群体来说,户籍转变对其主观相对贫困没有减贫作用。户籍制度改革虽然已启动,但户籍制度作为中国社会城乡二元结构特殊的社会管理制度,对社会分层和流动具有深刻影响。在户籍转变后,农村居民特别是受教育程度不高、低技能的这类群体,容易在城市“分割”的劳动力市场上受到歧视。这部分群体往往从事着城镇居民不愿意从事的低工资工作,缺乏相应的福利保障[35]。当农村人口向城市转移后,面临的是与城市居民的收入差距问题,他们无法融入城市生活,缺乏认同感,容易形成城市贫困的新群体[36]。

① 户籍转变分为被动转变和主动转变。其中被动转变户籍包括土地被征收(包含土地换户籍、社保),主动转变户籍包含上学、工作(转干、参军等)、购房、婚姻等。

五、结论本文基于2010—2018年的中国家庭追踪调查(CFPS)数据,采用Probit和Mlogit模型,主要分析了非农就业对主客观相对贫困的影响。研究发现:(1)表面上看,非农就业有利于降低农村居民客观或主观相对贫困发生的概率,这一结论十分稳健。(2)一旦细分主客观相对贫困类型,初步回归结果中对主观相对贫困的显著影响主要来源于客观相对贫困群体非农就业产生的收入增长效应,非农就业通过提高绝对收入降低客观相对贫困的概率,间接改善主观相对贫困。另外,非农就业虽然产生了收入增长效应,但也使得农户改变了参照群体,对比更为富有的城市群体,他们产生了相对贫困感,以致非农就业减贫作用失效。由此可知,非农就业主要带来了收入增长效应,对于提升农户主观获得感没有直接作用。(3)非农就业的异质性分析表明,省内非农就业产生的收入增长效应有助于降低客观相对贫困发生的概率,也能间接改善主观相对贫困,而省外非农就业虽然也能提高农户收入,但由于农户务工所在省份一般是经济发达地区,他们与务工地居民收入相比仍有较大差距,导致省外非农就业对其客观相对贫困没有影响。无论是省内还是省外非农就业都对主观非客观相对贫困无影响,参照系的变化影响着非农就业对主观相对贫困的减贫作用。(4)在城镇化推进过程中,非农就业农户的户籍转变可能会使其陷入城市的客观相对贫困,无法融入城市生活,但户籍转变对于政策无法识别的主观非客观相对贫困群体没有影响。

未来中国的贫困将会进入一个以相对贫困为主的新阶段,贫困并不必然反映在绝对收入上[37],而主要体现为客观收入与主观感知的双重维度贫困。基于上述研究,本文提出以下政策建议:(1)鼓励农村劳动力非农就业。建立和完善促进农民工转移就业政策落实责任制,开展多种形式职业教育和就业技能培训,提高农民非农就业能力。(2)扩大非农就业机会。要重视省内中小城镇吸纳农民就业的能力,鼓励各地区因地制宜发展非农产业,为农民从事非农就业提供有利条件。(3)保障农业转移人口的权益。要消除妨碍人口迁徙和就业的种种限制,完善进城农民在就业和生活中的社会保障机制,构建公平正义的城市竞争氛围。

| [1] |

李永友, 沈坤荣. 财政支出结构、相对贫困与经济增长[J]. 管理世界, 2007(11): 14-26, 171. |

| [2] |

查尔斯汉迪. 无畏[M]. 北京: 中信出版社, 2013.

|

| [3] |

高圆圆, 范绍丰. 西部民族地区农村贫困人口精神贫困探析[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2017, 37(6): 131-136. |

| [4] |

钟甫宁, 何军. 增加农民收入的关键:扩大非农就业机会[J]. 农业经济问题, 2007(1): 62-70, 112. |

| [5] |

王庶, 岳希明. 退耕还林、非农就业与农民增收——基于21省面板数据的双重差分分析[J]. 经济研究, 2017, 52(4): 106-119. |

| [6] |

岳希明, 罗楚亮. 农村劳动力外出打工与缓解贫困[J]. 世界经济, 2010, 33(11): 84-98. |

| [7] |

秦昕, 张翠莲, 马力, 等. 从农村到城市:农民工的城市融合影响模型[J]. 管理世界, 2011(10): 48-57. |

| [8] |

邢成举, 李小云. 相对贫困与新时代贫困治理机制的构建[J]. 改革, 2019(12): 16-25. |

| [9] |

Fuchs V. Comment on Measuring the Size of the Low-Income Population[M]//Lee Soltow. Six Papers on the Size Distribution of Wealth and Income. New York: National Bureau of Economic Research, 1969.

|

| [10] |

陈宗胜, 沈扬扬, 周云波. 中国农村贫困状况的绝对与相对变动——兼论相对贫困线的设定[J]. 管理世界, 2013(1): 67-77, 187-188. |

| [11] |

孙久文, 夏添. 中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定——基于理论、政策和数据的分析[J]. 中国农村经济, 2019(10): 98-113. |

| [12] |

田雅娟, 刘强, 冯亮. 中国居民家庭的主观贫困感受研究[J]. 统计研究, 2019, 36(1): 92-103. |

| [13] |

左停, 杨雨鑫. 重塑贫困认知:主观贫困研究框架及其对当前中国反贫困的启示[J]. 贵州社会科学, 2013(9): 43-49. |

| [14] |

Sheldon, Danziger, Jacques, et al. The Direct Measurement of Welfare Levels:How Much Does it Cost to Make Ends Meet?[J]. The Review of Economics and Statistics, 1984, 66(3): 500-505. |

| [15] |

Karel V D B, Callan T, Estivill J, et al. A Comparison of Poverty in Seven European Countries and Regions Using Subjective and Relative Measures[J]. Journal of Population Economics, 1993, 6(3): 235-259. |

| [16] |

Pradhan M, Ravallion M. Measuring Poverty Using Qualitative Perceptions of Consumption Adequacy[J]. Review of Economics and Statistics, 2000, 82(3): 462-471. |

| [17] |

黄薇. 保险政策与中国式减贫:经验、困局与路径优化[J]. 管理世界, 2019, 35(1): 135-150. |

| [18] |

贺立龙, 黄科, 郑怡君. 信贷支持贫困农户脱贫的有效性:信贷供求视角的经验实证[J]. 经济评论, 2018(1): 62-77. |

| [19] |

谭燕芝, 张子豪, 眭张媛. 非正规金融能否促进农户脱贫——基于CFPS 2012年微观数据的实证分析[J]. 农业技术经济, 2017(2): 41-50. |

| [20] |

章元, 万广华, 刘修岩, 等. 参与市场与农村贫困:一个微观分析的视角[J]. 世界经济, 2009, 32(9): 3-14. |

| [21] |

Du Y, Park A, Wang S. Migration and Rural Poverty in China[J]. Journal of Comparative Economics, 2005, 33(4): 688-709. |

| [22] |

程名望, 史清华, 徐剑侠. 中国农村劳动力转移动因与障碍的一种解释[J]. 经济研究, 2006(4): 68-78. |

| [23] |

章元, 许庆, 邬璟璟. 一个农业人口大国的工业化之路:中国降低农村贫困的经验[J]. 经济研究, 2012, 47(11): 76-87. |

| [24] |

倪志良, 贾占标, 解萧语. 相对剥夺、非农就业与农民幸福感[J]. 山西财经大学学报, 2016, 38(12): 64-74. |

| [25] |

何立新, 潘春阳. 破解中国的"Easterlin悖论":收入差距、机会不均与居民幸福感[J]. 管理世界, 2011(8): 11-22, 187. |

| [26] |

崔巍, 邱丽颖. 户籍身份、社会分割与居民幸福感——基于不同影响机制的实证研究[J]. 经济学家, 2019(1): 80-86. |

| [27] |

陈云松, 张翼. 城镇化的不平等效应与社会融合[J]. 中国社会科学, 2015(6): 78-95, 206-207. |

| [28] |

叶兴庆, 殷浩栋. 从消除绝对贫困到缓解相对贫困:中国减贫历程与2020年后的减贫战略[J]. 改革, 2019(12): 5-15. |

| [29] |

Rojas M. Experienced Poverty and Income Poverty in Mexico:A Subjective Well-Being Approach[J]. World Development, 2008, 36(6): 1078-1093. |

| [30] |

Chang Y M, Huang B W, Chen Y J. Labor Supply, Income, and Welfare of the Farm Household[J]. Labour Economics, 2012, 19(3): 427-437. |

| [31] |

温兴祥. 本地非农就业对农村居民家庭消费的影响——基于CHIP农村住户调查数据的实证研究[J]. 中国经济问题, 2019(3): 95-107. |

| [32] |

张寒, 程娟娟, 刘璨. 基于内生性视角的非农就业对林地流转的效应评价——来自9省1497户林农的连续监测数据[J]. 农业技术经济, 2018(1): 122-131. |

| [33] |

连玉君, 黎文素, 黄必红. 子女外出务工对父母健康和生活满意度影响研究[J]. 经济学(季刊), 2015, 14(1): 185-202. |

| [34] |

Zhao Y H. Leaving the Countryside:Rural-to-Urban Migration Decisions in China[J]. American Economic Review, 1999, 89(2): 281-286. |

| [35] |

霍鹏, 张冬, 屈小博. 城镇化的迷思:户籍身份转换与居民幸福感[J]. 农业经济问题, 2018(1): 64-74. |

| [36] |

陆汉文, 杨永伟. 从脱贫攻坚到相对贫困治理:变化与创新[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2020(5): 60-68. |

| [37] |

Zhou L, Turvey C G. Testing Asset Dynamics for Poverty Traps in Rural China[J]. Canadian Journal of Agricultural Economics/revue Canadienne Dagroeconomie, 2015, 63(1): 129-162. |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20