2020年底,中国将历史性地消除绝对贫困现象,从此迈入治理相对贫困的新阶段。中共中央十九届四中全会亦明确提出“建立解决相对贫困的长效机制”任务目标,标志着相对贫困的治理正式进入政策议程。此后,国内学术界关于相对贫困的研究文献迅速增多,内容涉及相对贫困的涵义、标准、特点、治理措施等等,初步形成了比较丰富的成果。与绝对贫困不同,相对贫困以参与社会发展和共享发展成果的权利为基础,以收入和生活水平的相对比较为评价方法,其界定标准具有较强的主观性[1]。该主观性在政策议程中如何操作?在学理分析中如何把握?这是相对贫困学术研究和政策制定需要面对的元问题。欧美一些国家早已展开相对贫困治理的实践探索,积累了具有较大借鉴价值的政策经验和理论观点。相对贫困界定的主观性背后,实际上隐藏着一些可以把握的客观规律。本研究试图通过阐述分析国际社会具有代表性的政策实践和学术观点揭示这些客观规律,就相对贫困的元问题作一些探讨。

一、相对贫困的内涵与参照系贫困是一个世界范围内的社会问题,也是经济社会发展中始终存在的社会现象。各个国家经济发展水平不同,所处历史时期不同,对贫困的定义和贫困人口的识别方式也各不相同。贫困的概念从绝对贫困视角下的收入贫困,逐渐发展到相对贫困、多维贫困[2]。对相对贫困的讨论由来已久,其中最重要的问题就在于如何理解其相对性。

(一) 相对贫困与收入贫困对于相对性的第一种解释是基于收入的相对性,它与绝对贫困相对。相对贫困与绝对贫困是一组相对的概念,二者之间相互依存、互相建构[3]。绝对贫困描述了一种达不到最基本生存需要的状态。在大多数情况下,这种状态是通过经济指标来描述的。绝对贫困线是固定的,并且被广泛使用在所有可能的资源分配情形中。比如世界银行采用购买力平均价换算,2015年划定人均日收入低于1.9美元为国际贫困线(international poverty line),并以此衡量绝对贫困状况。

绝对贫困线的固定性使得其不能反映时间的变化,依据通货膨胀等变化进行的校准并不能理解为一种相对性[4],绝对贫困线的使用也难以反映经济不平等水平,因此大多数学者更倾向于在经济更发达国家使用一种相对的测量方式[5]。一种最直接的方式就是以家庭收入作为标准,以某一时间点特定人群的收入作为参照系。最普遍的方式是按照特定社会的收入分布曲线,将贫困定义为低收入端的人群,以家庭收入的均值或中位数的一定百分比作为贫困线[6]。一些学者倾向于使用收入的中位数,因为他们认为收入中位数反映了一个社会中一般人的收入水平[7],而收入平均数代表的则是收入平均分配状态下每个人可以获得的收入[8]。欧盟在计算各国贫困率时,使用的就是收入相对贫困概念,将贫困线定义为家庭可支配收入中位数的60%①, 卢森堡收入研究所将贫困线定义为一个国家或一年内可支配的中等收入的50%[9]。

① 参见欧盟统计局:https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/web/table/description.jsp。

(二) 相对贫困与多维贫困使用相对收入的标准意味着对贫困的理解是缺少经济资源,而不是一个人实际的生活方式。一些学者在经济维度的基础上从其他方面探索相对贫困的含义和相对贫困线的划定方式。

1. 弱相对贫困线绝对贫困线没有考虑人口的社会和文化需求[10],但单纯以收入中位数或平均值作为参照划定的贫困线(强相对贫困线),衡量更多的是不平等的水平,而非贫困的状态。因此一些学者提出,应当在收入的基础上考虑社会融入要求,并提出弱相对贫困线的概念[11]。Atkinson和Bourguignon[12]提出贫困是一个层级式的概念,底层贫困是收入无法满足基本生存需求的状态,在此之上的贫困是收入相对低的状态,具体表现为无法在所处的社会环境中正常生活,尤其是无法正式就业。因此这是一种将绝对贫困和相对贫困结合起来的方法。社会融入的成本是贫困的重要方面,并且随着收入均值或消费的增加而增加。

2. 多维贫困生存状态不佳可以在不同的维度反映出来,而这些维度和收入或消费水平的关联可能是间接的,因此需要增加收入以外的维度来考察人群是否贫困。贫困和剥夺被视为缺乏过上好生活的能力,而不是收入低于某个值。因此多维贫困指标能更全面更细致反映被剥夺的水平。对贫困的多维分析是基于一种模糊集合理论,以避免根据单一贫困线区分贫困和非贫困家庭的做法。在贫困和非贫困家庭之间存在一些中间群体,这些家庭有不同程度的贫困问题[13]。但使用多维贫困的概念容易导致判断的模糊,因为同一个人根据不同的维度或判断标准,可能同时被认为是贫困和非贫困。一些学者在“模糊集合”理论基础上提出了“完全模糊和相对法”(Totally fuzzy and relative approach, TFR),使用一种相对的方法来定义和研究多维贫困。这种方法首先确定贫困指标,再确定指标的贫困阈值,阈值的确定由个体在指标累积分布中的位置来确定, 同时根据指标在总体人口中的占比确定其权重,由此计算出一个平均的贫困水平[14]。这些指标包括家庭是否拥有耐用品、收入水平、居住密度等。

Sabina Alkire和James Foster进一步发展了多维贫困的概念框架,提出以多维贫困指数取代联合国的贫困指数。Alkire-Foster指标考虑三个维度:教育、健康和生活标准,每个维度都有一系列的具体指标。同时,AF的指标体系允许不同的国家选择合适的维度和指标。比如在教育维度,“没有家庭成员完成至少6年学校教育”是一个指标,但这个指标可以换成“没有家庭成员完成高中教育”;在生活标准维度,住房成本占家庭收入的百分比也可以根据不同社会经济情况进行调整和设定[15]。

3. 持续性贫困持续性贫困增加了对贫困状态时间维度的考察。在西方国家,贫困经常被描述成一种普遍存在的短暂现象[16], 或是许多个体都会在某个人生阶段所经历的现象[17]。一些学者认为,在发达国家,生活水平处于贫困线以下的相对较少,真正需要关注的是长期性、持续性的和不断陷入贫困的人口[18]。Devicienti[19]以收入中位数60%为贫困标准,发现英国5%~6%的人口在8年中有5年及以上处于贫困状态,Jenkins[20]指出10%~15%的人口在4年中有3~4年处于贫困状态。Mood[18]认为,尽管由于收入分配较为平均、福利制度完善和公共服务提供充分,瑞典相对贫困和绝对贫困率都较低,但仍有超过4%的人口在5年或更长时间内处于贫困状态。

(三) 相对贫困与主观贫困一些基于收入或多维贫困框架的相对贫困概念,在确定贫困线时,选择一个假设性的参照群体,再根据理论假设确定贫困与非贫困的界线;另外一些学者则尝试使用主观标准或民意来衡量贫困。在《贫困的英国》一书中,Mack与Lansley认为贫困是一种“被迫缺乏社会认为的必需品”[21]的状态,而必需品是大部分人认为“必需”的消费品。他们首先列出一个包含35项消费品的清单,再将清单上超过50%的人认为是“必需的”消费品认定为必需品,然后询问受访者所缺少的必需品,并将所缺少的必需品区分为“负担不起”和“不想要”,最后将贫困标准设定为负担不起3种及以上必需品的状态。

Mack和Lansley的方法遭到许多批评,比如35项消费品的选择,50%的认定标准和贫困标准的选择都具有随意性。其他一些学者在他们的研究基础之上进一步调整测量主观感知的方式。Hallerod[22]提出使用剥夺比例指数(proportional deprivation index,PDI),即将认为消费品属于必需品的百分比纳入贫困指数的建构,而不是只考虑超过50%人口的意见来判断是否必需品;Gordon等[23]则在考虑贫困标准时增加了收入指标。

另一些学者则更关注收入维度的主观测量。他们使用主观贫困线方法(subjective poverty line),即根据被访者对自身收入情况的评估来衡量家庭所处的状态, 侧重描述所关注群体对收入不足的主观感受[24]。这一方法经常要求受访者回答最小收入问题,即人们认为满足家庭生活需求的最低收入水平,主观贫困线是一个关于主观感知最小收入、家庭实际收入以及家庭规模、教育水平、地理位置、劳动力数量等变量的函数[25]。

总体而言,在讨论相对贫困内涵或者其测量时,主要有三个方面的问题需要回答。一是哪些资源或维度在进行比较,二是评价指标是如何确定的,三是贫困与非贫困的分界点在哪里。如果使用相对收入为标准,那么家庭的货币收入或经济资源就是进行比较的基础,评价指标是收入均值或收入中位数,分界点是某个比值(比如50%或60%);如果使用多维框架,进行比较的是教育、医疗、生活条件等共同组成的生活状态,评价指标可以是接受正式教育的年限、医疗水平、住房面积、卫生条件等,而分界点可以来自社会群体的主观认同或客观标准。相对贫困在贫困线的概念和取值、不同人群和维度中都是变化和可调整的[3]。

二、不同国家的相对贫困标准欧美国家在政策实践中主要采用相对贫困标准来识别贫困人口或者设置贫困线,而具体做法各有不同。

(一) 欧洲福利国家 1. 英国英国政府的贫困线制定经历了从“绝对”到“相对”的变化。在《济贫法》时期,英国对需要救助的人进行了划分,1870年初等教育法案要求学校管理部门设立的贫困标准,被视为贫困线的前身[26]。1948年英国颁布《国民救助法》,用福利制度取代了济贫制度,贫困标准逐渐相对化。截至2019年,英国政府衡量贫困的主要方式是收入——依据前一年度全国家庭平均收入统计确定的中位数,再乘以60%得到次年的标准线[27]。根据《英国贫困报告2019/2020》,按照这一标准,2019年英国贫困发生率为22%,贫困人口1400万①。

① 参见朗特里基金会:《英国贫困报告2019/2020》,https://www.jrf.org.uk/report/uk-poverty-2019-20。

在英国的贫困测量中,住房成本是一个重要因素,朗特里基金会②的年度报告中还给出了去除住房成本的相对贫困线,这条贫困线随着家庭类型的不同而有所调整(表 1)。

② 朗特里基金会(Joseph Rowntree Foundation, 简称JRF)是英国著名的贫困研究组织,每年出版《英国贫困报告》,为英国减贫工作提供政策和实践建议。

| 家庭类型 | 每周收入/英镑 |

| 无孩单身家庭 | 152 |

| 一孩单身家庭(儿童小于14岁) | 204 |

| 无孩夫妇家庭 | 262 |

| 两个孩子的夫妇家庭(儿童均小于14岁) | 366 |

| 三个孩子的夫妇家庭(两个小于14岁,一个14岁及以上) | 476 |

| 四个孩子的夫妇家庭(两个小于14岁,两个14岁及以上) | 586 |

| 数据来源:JRF,英国贫困报告2019/2020。 | |

除了收入之外,英国还考虑了其他维度的贫困状态,比如能源贫困和用水贫困。英国统计局认定的能源贫困包含两个条件:一是家庭所需的能源开支高于平均水平(全国中位数水平)③;二是家庭的收入在支付了能源之后,剩余收入在贫困线以下[28]。2014年英国政府颁布了一项针对能源贫困的法案,通过向贫困家庭提供冬季采暖补贴等方式④,提升能源使用效率,降低能源开支。2017年英国仍有10.9%的家庭存在能源贫困的问题。在用水贫困方面,英国水务服务管理局和用水消费者协会共同使用这样一个标准,即水费超过家庭可支配收入(去除住房成本⑤)的5%被视为用水贫困⑥。

③ 能源开支与能源使用效率相关,一般来说贫困家庭能源使用效率更低,他们需要花更多的钱才能达到与较富裕家庭同样的取暖效果。

④ 2019—2020年冬季的补贴标准为140镑,将从家庭电费中直接减免。参见英国政府网:https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme。

⑤ 按照OECD的解释,住房成本包括实际房租、房屋维护和修缮,以及水、电、气等其他支出。参见OECD:Housing Costs, in Society at a Glance 2006: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris,2007。

⑥ 参见Severn Trent:https://www.stwater.co.uk/content/dam/stw/about_us/pr19-documents/sve_appendix_a2_addressing_affordability_and_vulnerability.pdf。

2. 德国德国使用的贫困标准与欧盟基本一致。一是将居民可支配收入中位数的60%制订为贫困线,二是根据EU-SILC⑦的标准,引入就业程度很低的家庭和巨大的物质匮乏两个判断标准。在一个家庭中,当拥有劳动能力的家庭成员实际就业时间与理论上他们能够就业的时间之比少于20%,即被视为就业程度很低的家庭;而“巨大的物质匮乏”则包含9个参考指标,包括无法及时支付房租或日常账单;无法使房屋达到适宜的供暖温度;出于自身经济条件无法承担一定额度的意外支出;每两天内无法享用一顿肉食、鱼或与之等价的蔬菜;一年中无法在所居地以外的地方度假一周;出于经济原因家中没有私人汽车;出于经济原因家中没有彩电;出于经济原因家中没有电话。当以上情况出现4种及以上时,即可被视为巨大的物质匮乏[29]。

⑦ EU-SILC,欧盟收入和生活条件统计(European Union Statistics on Income and Living Conditions), 旨在收集收入、贫困、社会排斥和生活条件的纵向多维微观数据和截面数据。参见https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions。

按照这一标准,2018年德国的贫困人口占总人口的18.7%,2005—2018年期间贫困发生率在18.4%~20.6%⑧。从年龄分布来看,18~25岁的青少年贫困风险率最高,为26%,儿童的贫困风险率为20.4%,65岁以上老人的贫困风险率为17.7%。从家庭类型来看,最容易陷入贫困的是有子女的单亲家庭,贫困风险率为42.8%,超过两个子女的双亲家庭的贫困风险率为29.1%。从就业情况来看,失业者有62.9%的人处于贫困状态[28]。

⑧ 参见欧洲统计局:People at Risk of Poverty or Social Exclusion(t2020_50), https://ec.europa.eu/eurostat/data/database。

(二) 美洲 1. 美国美国的贫困标准是否为相对贫困,不同的学者有不同的理解。一些学者认为美国的贫困标准是四类相对贫困标准之一[30],另一些学者则认为美国采取的是绝对贫困线[17, 31]。从实际来看,美国采取的是绝对和相对标准相结合的方法。美国有两条贫困线,一是贫困门槛线(poverty thresholds),另一个是贫困指导线(poverty guidelines)。前者由美国人口调查局公布,后者由健康和人类服务部门颁布。贫困门槛线是根据不同类型家庭满足食物和资源基本需求而划定的一条全国适用的标准线,它的作用主要是统计意义上的。贫困指导线是一个简化版的贫困门槛线,主要是政策导向的,用于判定个人或家庭是否具有获得财政支持的资格(表 2)。

| 家庭规模与构成 | 贫困门槛线/美元 | 贫困指导线/美元 |

| 夫妇,2个子女 | 24858 | 25100 |

| 1个成人,3个子女 | 24944 | |

| 4个无关系成人 | 12752(每一个65岁以下成人) 11756(每一个65岁及以上成人) |

|

| 1个成人(母亲),2个子女(家庭1),1个无关系65岁以下成人(家庭2) | 19749(家庭1) 12752(家庭2) |

|

| 夫妇,1个子女,1个亲戚(例如,姨妈) | 25696 | |

| 资料来源:https://www.prb.org/insight/u-s-poverty-thresholds-and-poverty-guidelines-whats-the-difference/。 | ||

根据美国人口调查局的数据,2018年美国贫困发生率为11.8%,贫困人口3814万人。从年龄来看,最容易处于贫困状态的是儿童,2018年美国16.2%的儿童处于贫困状态;从家庭类型来看,单亲家庭更容易陷入贫困,单身母亲家庭贫困率高达24.9%[32]。美国人口调查局还有一条深度贫困(deep poverty)线,将家庭总收入低于贫困线50%的家庭视为深度贫困家庭。2018年美国深度贫困发生率为5.3%,涉及1700万人口①。

① 参见https://www.povertyusa.org/facts。

美国联邦政府有一系列支持贫困人口的政策和项目。这些项目主要使用贫困指导线或贫困指导线的一定比例(比如125%、150%或185%)作为适用标准,包括补充营养援助计划、儿童健康保险计划、低收入个人求职计划、老年陪伴计划等。还有一些项目基于收入调查的计划则不使用贫困指导线,比如补充收入保险、所得税减免和州级一般补助计划等②。

② 参见美国卫生及公共服务部:https://aspe.hhs.gov/frequently-asked-questions-related-poverty-guidelines-and-poverty。

2. 拉丁美洲拉丁美洲多维贫困测量有较长的历史,最初是基于基本需求法(basic need approach)。1970年代,拉丁美洲的家庭调查并不普遍,因此系统性测量家庭货币性贫困是不可能的。在这种情况下,拉美国家将基本需求法作为一个框架,从框架中选择一些关键指标纳入普查问题,通过人口普查获得贫困相关数据。墨西哥于2010年开始正式使用多维贫困测量方式测定国内贫困情况[33],是第一个官方使用多维贫困测量的国家。迄今为止拉美12个国家中有8个国家采用了这一框架③。

③ 参见Santos, Maria Emma:https://mppn.org/brief-history-of-the-measurement-of-multidimensional-poverty-in-latin-america/。

墨西哥的贫困界定有三个维度:一是经济水平,二是社会权利水平,三是区域情境。经济水平主要通过收入衡量;社会权利包括教育、住房质量和空间、医疗、社会保险、基本家庭服务和食物获取;区域情境包括社会融合和道路通达水平。全国的贫困水平由经济和社会权利方面的数据测算,区域情境只在区域内测量①。收入贫困线的测算是由基本食物支出和其他非食物支出决定的[34],收入在贫困线以下且在至少一个社会权利维度中有缺失则被视作贫困人口。根据测算,墨西哥2016年有43.6%(5340万人)处于贫困状况。同时,墨西哥定义了极端贫困的状态,即收入低于基本食品支出(收入极端贫困线)且在3个及以上社会权利维度受到剥夺。2016年,这个群体占总人口的7.6%(940万人),是国家政策优先考虑的群体(表 3)。

① 参见Paloma Villagomez Ornelas:https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/RURAL-POVERTY-IN-MEXICO.-CONEVAL.-Expert-Meeting.-15022019.pdf。

| 贫困类型 | 收入 | 社会权利缺失 | 占比/% | 人口/万 |

| 极端贫困 | 低于极端贫困线 | 3个及以上 | 7.6 | 940 |

| 中等贫困 | 高于极端贫困线低于贫困线 | 至少1个 | 36.0 | 4400 |

| 社会弱势群体 | 高于贫困线 | 至少1个 | 26.8 | 329 |

| 收入弱势群体 | 低于贫困线 | 无 | 7.0 | 860 |

| 资料来源:https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/RURAL-POVERTY-IN-MEXICO.-CONEVAL.-Expert-Meeting.-15022019.pdf, p3-4。 | ||||

哥伦比亚与墨西哥类似,采用了5个维度15项调查指标,包括教育条件、儿童与青年、就业、健康、住房与公共服务。5个维度各占20%的权重,各个维度下的指标也具有相同权重。比如教育、就业、健康维度下各有2个指标,每个维度下的指标权重均为10%,住房与公共服务下有5个指标,每个指标的权重均为4%。如果一个人在33%的权重指标中处于被剥夺状态,那么他/她即被认定为贫困人口②。自2012年起,哥伦比亚使用这一标准实施其基于现金转移支付的家庭行动计划(Familiasen Accion)[32]。拉美经委会也建立了一套涉及5个维度、13个指标的测量方法,并对17个拉美国家进行了测量和观察。拉美经委会发现,在17个国家中被剥夺最严重的指标是收入,在教育维度上被剥夺情况最为严重的是教育程度不足,即未完成初级或中等教育的20岁以上人口数量较大,另外社会保障不足也是一个不容忽视的问题[35]。

② 比如一个人在教育、就业和健康方面各有一个指标处于被剥夺状态,那么他/她在30%的权重指标中处于被剥夺状态,属于非贫困人口;如果他/她还在住房及公共服务维度中有一个指标处于被剥夺状态,那么他/她在34%的权重指标中处于被剥夺状态,属于贫困人口。

三、相对贫困标准选择的影响因素贫困标准不同,贫困规模、贫困特征以及贫困治理的政策成本、社会效应等也就不同。英国与德国的相对贫困标准类似,主要基于欧盟标准,选择相对收入为主要标准;美国采用绝对与相对标准相结合的方式,在判断深度贫困时使用相对收入,并根据家庭规模、不同地区调整贫困线;部分拉丁美洲国家如墨西哥、哥伦比亚等,使用多维贫困框架设定贫困标准。贫困标准的选择反映了不同治理理念和社会意识等因素的差异。

(一) 政府理念:福利主义和自由主义受剑桥学派、费边社会主义、凯恩斯有效需求不足、贝弗里奇报告、“第三条道路”等各种福利思潮的影响,福利国家在价值理念上强调所谓的经济性“平等”[26],强调贫困乃社会不平等的产物[31]。另外,福利国家认为,福利依赖于自身的收入和相对收入,所以贫困线应该是一个基于与福利相关的货币收入公式,是一个关于收入均值的函数[10]。因此,欧洲福利国家的政策倾向是减少收入不平等,他们对贫困概念的构建是基于收入分布的[36],本文前述的英国、德国皆是如此。他们认为国家实行收入再分配和向贫困人口转移经济资源对减贫更有作用[37],福利国家在社会保障方面的支出与贫困的减少具有相关性[38]。政府的减贫目标是保证低收入群体每年有足够的额外收益,这样他们才能持续稳定在满足最低限度的良好经济生活状态,并且在购买力上不被其他人群甩开。为了实现这一目标,政府采用的贫困测量指标需要反映经济发展和通货膨胀影响的变化,而以收入中位数作为参照标准能够体现这一变化。基于这一贫困标准,减贫政策也只有在经济增长使得贫困人口收入增长快于中位数收入群体才算是取得了成效。

不同于欧洲福利国家,美国没有过于关注整体的收入不平等现象,而是聚焦低收入群体,并向这群人提供一些最低限度的收入支持。美国的贫困研究和政策实践基于自由主义经济学,认为贫困是经济发展的一种结果,经济增长放缓、生产力低下和失业都是造成贫困的原因[39]。因此,减少贫困最重要的方式就是发展经济、提高生产力和降低失业率。根据通货膨胀率调整贫困线,意味着政府的减贫目标就是每年对低收入人群给予足够的转移支付,以维持他们原有的消费水平。这样,即使收入不平等增加,只要贫困人口能够享受到一定的经济增长红利,贫困率也不会上升,甚至会下降。从数据来看,1994年起美国的基尼系数就在40%以上,高于英国的36.1%和德国的29.2%,2016年美国的基尼系数为近20年最高,达41.4%,同年英国和德国的基尼系数分别为34.8%和31.9%①。这在一定程度上说明了不同国家对贫困的不同理解和政策取向。

① 数据来源于世界银行:http://data.worldbank.org/indicator/SI.pov.GINI。

拉丁美洲对贫困的研究也曾受到自由经济的影响。经历了20世纪80年代的债务危机、90年代的新自由主义“重发展、轻分配”的发展模式,拉美国家存在较为严重的发展不平衡、居民生活水平低下、收入差距大等问题。以墨西哥为例,1996年基尼系数为54.8%(2000年基尼系数52.6%),贫富差距特别严重;同时,农村与城市贫困水平差异大,2000年城市极端贫困人口占总人口比重为12.5%,而农村人口处于温饱水平以下的比重达42.4%[33]。墨西哥1992年通过土地制度改革,补贴农业生产者,希望结合北美自由贸易协定的实施,吸引对农业的投资,提高生产效率,达到减贫的目的。这一明显受自由主义影响的措施最后并未达到预期目标[33]。2018年墨西哥人均GDP为24059美元,远低于美国的63774美元②;基尼系数为45.4%③,高于美国和其他欧洲国家。拉美国家主要的扶贫政策之一是有条件的现金转移支付计划,此类政策强调扶贫的责任性、有条件性和协同性,是一个需要政府和受益群体共同努力的双向政策[34]。

② 数据来源于world inequality database:https://wid.world/data/。

③ 数据来源于世界银行:https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI。

(二) 社会意识:对贫困和政府责任的认知民众对贫困相关议题的认知与社会政策之间的关系较为复杂。一些学者认为,这些意识形态是社会政策的副产品,而非其原因;而另一些学者的假设则正好相反,认为意识形态是收入再分配的重要原因之一[40]。尽管很难用因果关系来解释民众对贫困的认知、对政府责任的理解和对平等的态度对公共政策的作用,对态度的调查也不一定能准确反映现实,但这样一些社会意识上的差异与政策行为和政策结果确实具有一定的相关性,对他们的分析能增进对贫困标准选择差异性的理解。

根据第三轮世界价值观调查的结果,德国有61.9%的民众认为贫穷是由于社会不公造成的,墨西哥65.8%的人持相同观点,然而美国则只有30.3%的人这样认为。47.9%的美国受访者认为贫困更多是懒惰的结果,而德国只有9.6%的人认同这一观点。在摆脱贫困的可能性上,84.6%的德国人认为贫困人口脱贫的机会很小,墨西哥和美国分别为56.9%、28.3%,多达67.8%的美国人认为贫困人口有机会摆脱贫困④。在思考贫困是政府责任还是个体责任时,65.2%的德国民众更倾向于由政府承担更多的责任,英国、美国和墨西哥民众总体而言意见较为分散,并没有强烈认同政府或个人应当为贫困承担更多责任的想法。

④ 数据来源于Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, et al:World Values Survey: Round Three - Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3.jsp. Madrid: JD Systems Institute,2014。第三轮数据,美国数据采集年度1995,德国1997,墨西哥1996,英国调查没有这几个问题。

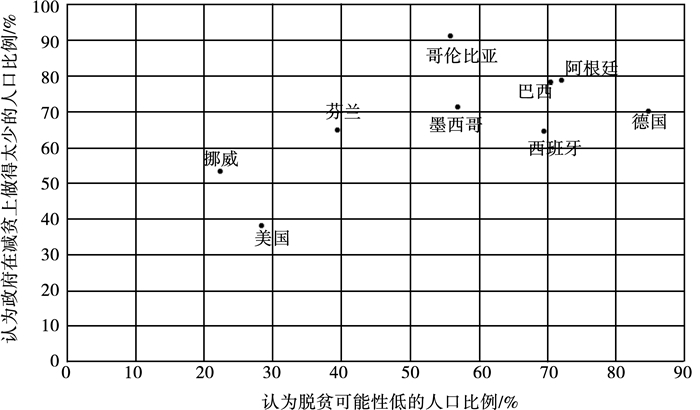

世界价值观调查的结果一定程度上说明了民众对贫困和政府责任的态度。欧洲福利国家民众倾向于认为贫困是一种社会不公平的结果,仅仅依靠个人努力难以摆脱贫困状态,因此政府需要采取一定的干预手段,帮助处于贫困状态中的人,以实现社会公平。美国的数据显示,民众认为贫困更多的是个人原因,政府已经采取了足够多的干预手段,更重要的是使用更多的激励手段提高贫困人口的收入水平。拉丁美洲民众的态度总体上与欧洲国家相近,更倾向于认为仅凭个人努力不足以摆脱贫困,政府应当采取更多的措施(图 1)。

|

图 1 民众对脱贫可能性与政府施策的认知 数据来源:Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, et al. 2014. World Values Survey: Round Three-Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3.jsp. Madrid: JD Systems Institute。 |

在对收入差距的态度上,相较于美国人和墨西哥人,欧洲福利国家更认同收入应当更平等的观念。尽管在美国民众完全认同“收入应当更平等”和“收入差距拉大以发挥更好的激励作用”的比例不高,分别为5.8%和8.2%,但总体而言,更多的美国人倾向于认同应当发挥收入差距的激励作用,认同人数比例为60.2%(图 2)。

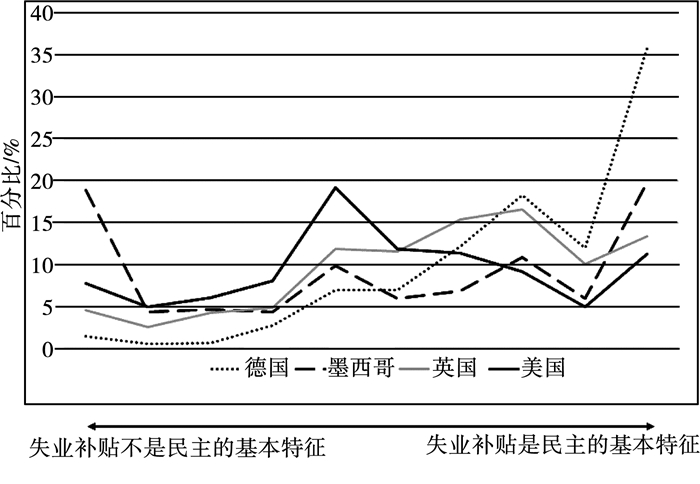

在对税收和失业补贴的理解上,欧洲福利国家、墨西哥和美国民众的看法出现了较为显著的差异。59.5%的英国民众、71.1%的德国民众都倾向于认同向富人征税是民主的基本特征,而56.4%的美国民众则持完全相反的意见。在失业补贴方面,有85.3%的德国民众倾向于认同失业补贴是民主的基本特征,而美国民众中只有48.8%的人认为失业补贴是民主的基本特征。墨西哥民众的意见则介于欧洲和美国之间(图 3—图 4)。

可见,各国民众对贫困的态度和对政府责任及相关措施的理解存在较为明显的差异。欧洲人更关注收入不平等,强调政府的积极作用;美国人更关注个人努力,对收入不平等的重视程度不如欧洲。除了收入和失业之外,拉丁美洲民众注重贫困的多维性,还担心教育等其他方面的问题。例如,有85.6%的墨西哥民众非常担心无法给子女提供好的教育,巴西的比例为59.9%,德国和美国则分别只有12%和15.8%①。这与政府制定的贫困线和减贫措施有较强的一致性。社会意识在一定程度上影响了贫困标准和减贫策略的选择。

① Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, et al: World Values Survey: Round Six - Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp. Madrid: JD Systems Institute,2014。

(三) 贫困标准的稳定性及其意义从各国实际操作层面来看,贫困标准的持续性与稳定性是必须要考虑的因素。欧洲国家的贫困线经历了较长的变化过程。1899年,Rowntree采取“基本需要”计算英国的绝对贫困线。1936年,英国确定6类家庭必需品,通过必需品中的营养成分确定人体所需数量,按照不同食品价格计算出不同年龄和性别下的绝对贫困标准。1979年,Townsend提出以相对收入标准、政府给付比例的政府标准和贫困剥夺标准来确定英国的相对贫困线。联邦德国1961年制定《联邦社会救助法》,赋予公民最低生活保障现金待遇的权利,一些学者将它所定的最低生活标准视为“准官方贫困线”。之后欧盟使用收入中位数的60%对其成员国的贫困发生率进行统计,这一标准后来得到广泛认可和使用。尽管近些年一些学者提出根据森的可行能力理论进一步调整贫困测算方法,但指标的选择、阈值的确定、数据的可比性等实际问题使得这些讨论依然停留在理论层面。

美国的贫困线自1963年确定以来,主要是根据通货膨胀率进行调整,并没有对确定方法做修正。尽管美国的方法遭到很多批评,但修改贫困测量标准是一件非常困难的事情。Blank认为,有三个主要因素影响了贫困标准的调整。首先,官方贫困测量方式是由白宫的公共与预算管理办公室决定的,总统办公室认为改变贫困测量方式的成本远大于受益;其次,现行贫困标准已经被广泛使用,82个联邦计划使用的是官方贫困线或贫困指导线,改变测算方法将很有可能改变资金分配和计划适用标准,在这个层次上改变贫困测量的阻力也比较大;最后,贫困的内涵依旧不明确,使用其他的测量方式依旧有可能使用一系列相对专断的假设[41]。

尽管墨西哥的多维贫困标准2010年才正式制订实施,但他们对多维贫困标准的可行性研究进行了相当长的一段时间。墨西哥于2004年1月通过了社会发展一般法案(LGDS),而制定贫困标准的社会政策评估委员会(CONEVAL)于2006年成立,是一般法案的成果之一。CONEVAL认为,基于持续性与稳定性的考虑,多维贫困测量方法至少10年内不会改变,这种做法有利于贫困标准和减贫措施的制度化,能增强其在普通民众与政策制定者心中的可信度②。

② 参见CONEVAL: Institution-building for multidimensional poverty measurement in Mexico, https://mppn.org/coneval-institucionalidad-de-la-medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-mexico/。

四、总结和讨论相对贫困的内涵及标准问题是相对贫困治理理论和实践中的基础问题,其核心在于主观性。例如,相对贫困包含哪些内涵?其参照系是什么?这些问题都带有可选择性和主观性。国际社会的经验表明,这种“主观性”并非单个政策制定者或学术研究者个人的主观选择,而是由不同国家的政策传统、社会意识等因素共同建构出来的,是一种建构性。

相对贫困的内涵相当丰富,其相对性主要体现在三个方面:一是进行比较的资源和结果。这种资源和结果可以是货币收入、消费、住房、教育、医疗等不同方面。二是社会标准或社会期望的确定方式。Townsend[10]指出相对贫困的本质在于相对贫困线随着社会期望的变化而变化。三是贫困与非贫困分界点的确定。从实践来看,以收入为主要指标的相对贫困线得到更多国家的青睐。收入标准一方面与资源获得、社会融入等指标具有较强的相关性,另一方面在数据统计和横向比较上也有明显优势。多维贫困指标尽管能更全面地衡量贫困状态,但具体维度指标相对标准的确定和取值都有一定难度。

不同国家选择了不同的相对贫困标准。欧洲福利国家主要以相对收入为贫困衡量标准,并在政策层面纳入其他维度的考量;美国国内生产总值和人均GDP均高于欧洲国家,但美国并未选择以相对收入贫困线作为贫困标准,而主要是根据家庭规模和通货膨胀调整最低生活水平线,仅在界定深度贫困人口时使用相对收入标准;拉丁美洲国家面临的贫困挑战更多也更复杂,因而使用了多维贫困的框架。官方贫困标准是一个具有稳定性和持续性的概念,它的选择与各国政府角色、社会意识、文化观念等具有较为明显的联系。欧洲福利国家更多将贫困视为收入不平等,更加强调政府在减贫工作中的积极作用。美国的联邦体制和对经济自由主义的追捧,影响了其贫困线的选择与修订。拉丁美洲经济社会发展水平不如欧美,民众的态度认知较为分裂,一方面受自由主义思想的影响,另一方面也在尝试建立更合适的贫困话语体系,有些国家选择以多维贫困为标准是多方力量相互平衡的结果。

欧美国家关于相对贫困界定的政策实践和理论观点对于中国即将开启的相对贫困治理具有重要启示。中国具有追求社会平等的深厚文化传统,社会主义制度亦将缩小贫富差距、逐步实现共同富裕作为本质要求,可以预见,国家在相对贫困治理中承担更多责任,既是中国共产党和中国政府的自觉选择,也是全社会的普遍期待。中国相对贫困治理的具体实践,因此将成为一项包含丰富内容和宏大目标的长远事业,同时也是一项需要划分不同历史阶段和确定阶段性目标的现实工作。在刚刚消除绝对贫困的一段时期内,确定一个有助于防止重现绝对贫困并可保持一定稳定性的相对贫困标准,应成为政策制定的优先选择。将相对贫困标准定得太高,会导致政府角色的模糊和社会意识的分歧;反之,则会使标准缺乏稳定性,导致贫困治理具体工作的随意性和社会意识的混乱。同理,区域关系、城乡关系均深刻影响到中国经济发展格局和社会不平等状况,它们都是认识和把握中国社会中相对贫困界定标准的建构性的重要视角,而建构性正是在相对贫困治理道路上开启奥秘之门的一把钥匙。

| [1] |

陆汉文, 杨永伟. 从脱贫攻坚到相对贫困治理:变化与创新[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 41(5): 60-68. |

| [2] |

同春芬, 张浩. 关于相对贫困的研究综述[J]. 绥化学院学报, 2015, 35(8): 14-19. |

| [3] |

高强, 孔祥智. 论相对贫困的内涵、特点难点及应对之策[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 41(3): 120-128. |

| [4] |

Foster J E. Absolute versus Relative Poverty[J]. The American Economic Review, 1998(2): 335-341. |

| [5] |

Nolan B, Marx I. Economic Inequality, Poverty, and Social Exclusion[M]//Salverda W, Nolan B, Smeeding T M. The Oxford Handbook of Economic Inequality. Oxford: Oxford University Press, 2010: 316-341.

|

| [6] |

Fuchs V. Comment on Measuring the Size of the Low-Income Population[M]//Soltow L. Six Papers on the Size Distribution of Wealth and Income. New York: National Bureau of Economic Research, 1969: 198-202.

|

| [7] |

Rainwater L, Smeeding T M. Poor Kids in a Rich Country:America's Children in Comparative Perspective[M]. New York: Russell Sage, 2003.

|

| [8] |

Brülle J. Poverty Trends in Germany and Great Britain:the Impact of Changes in Labour Markets, Families and Social Policy[M]. Wiesbaden: Spinger VS, 2018.

|

| [9] |

王荣党. 贫困线经典定义的百年演变:特质与内核[J]. 贵州社会科学, 2017(1): 136-143. |

| [10] |

Townsend P. A Sociological Approach to the Measurement of Poverty:A Rejoinder to Professor Amartya Sen[J]. Oxford Economic Papers, 1985, 37(4): 659-668. |

| [11] |

Ravallion M, Chen S. Weakly Relative Poverty[R].World Bank Policy Research Working Paper, 2009: 4844.

|

| [12] |

Atkinson A B, Bourguignon F. Poverty and Inclusion from a World Perspective[M]//Joseph Stiglitz J, Muet P-A. Governance, Equity and Global Markets. Oxford: Oxford University Press, 2001.

|

| [13] |

Panek T. Multidimensional Fuzzy Relative Poverty Dynamic Measures in Poland[M]//Lemmi A, Betti G. Fuzzy Set Approach to Multidimensional Poverty Measurement. Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being, vol 3. Boston, MA: Springer, 2012: 233-255.

|

| [14] |

Deutsch J, Silber J. Ethnic Origin and Multidimensional Relative Poverty in Israel:a Study Based on the 1995 Israeli Census[J]. Research in Labor Economics, 2006, 24: 235-264. |

| [15] |

White R. Multidimensional Poverty and Deprivation: an Introduction[M]//White T. Measuring Multidimensional Poverty and Deprivation: Incidence and Determinants in Developed Countries. London: Palgrave Macmillan, 2017: 1-6.

|

| [16] |

Corcoran M, Duncan G J, Gurin G, et al. Myth and Reality:the Causes and Persistence of Poverty[J]. Journal of Policy Analysis and Management, 1985(4): 516-536. |

| [17] |

Beck U, Williams J. Conversations with Ulrich Beck[M]. Cambridge: Polity Press, 2004.

|

| [18] |

Mood C. The Not-Very-Rich and the Very Poor:Poverty Persistence and Poverty Concentration in Sweden[J]. Journal of European Social Policy, 2015, 25(3): 316-330. |

| [19] |

Devicienti F. Estimating Poverty Persistence in Britain[J]. Empirical Economics, 2011, 40(3): 657-686. |

| [20] |

Jenkins S P. Changing Fortunes:Income Mobility and Poverty Dynamics in Britain[M]. New York: Oxford University Press, 2011.

|

| [21] |

Mack J, Lansley S. Poor Britain[M]. London: Unwin Hyman, 1985.

|

| [22] |

Hallerod B. A New Approach to Direct Consensual Measurement of Poverty[R]. SPRC Discussion Paper No. 50, 1994.

|

| [23] |

Gordon D, et al. Poverty and Social Exclusion in Britain[M]. York: Joseph Rowntree Foundation, 2000.

|

| [24] |

Gustafsson B, Shi L, Sato H. Can a Subjective Poverty Line be Applied to China? Assessing Poverty among Urban Residents in 1999[J]. Journal of International Development, 2004, 16(8): 1089-1107. |

| [25] |

Goedhard T, Halberstadt V, Kapteyn A, et al. The Poverty Line:Concepts and Measurement[J]. Journal of Human Resources, 1977, 12(4): 503-520. |

| [26] |

董晓波, 袁媛, 杨立雄, 等. 英国贫困线发展研究[J]. 世界农业, 2016(9): 174-178. |

| [27] |

程蹊, 陈全功. 较高标准贫困线的确定:世界银行和美英澳的实践及启示[J]. 贵州社会科学, 2019(6): 141-148. |

| [28] |

Minister P. Department for Business, Energy & Industrial Strategy[J]. Energy Focus, 2019, 36(2): 19. |

| [29] |

潘亚玲, 杨阳. 德国"新贫困"问题研究[J]. 当代世界社会主义问题, 2019(3): 148-157. |

| [30] |

孙久文, 夏添. 中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定——基于理论、政策和数据的分析[J]. 中国农村经济, 2019(10): 98-113. |

| [31] |

U. S. Census Bureau. Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States: 2018[R]. U. S.: 2019.

|

| [32] |

Galbrith J K. The Affluent Society[M]. New York: Mariner Books, 1998.

|

| [33] |

Santos M E. Measuring Multidimensional Poverty in Latin America: Previous Experience and the Way Forward[R]. OPHI Working Paper No.66, 2014.

|

| [34] |

刘学东. 墨西哥土地制度改革成效评估:从贫困指数变化的视角[J]. 拉丁美洲研究, 2015, 37(6): 3-8, 55. |

| [35] |

吴孙沛璟, 赵雪梅. 多维视角下的拉美贫困及扶贫政策[J]. 拉丁美洲研究, 2016(3): 15-30, 153-154. |

| [36] |

Burkhauser R V. Deconstructing European Poverty Measures:What Relative and Absolute Scales Measure[J]. Journal of Policy Analysis and Management, 2009(4): 715-725. |

| [37] |

Jantti M, Danziger S. Income Poverty in Advanced Countries[M]//Atkinson A B, Bourguignon F. Handbook of Income Distribution. New York: Elsiver, 2000: 309-378.

|

| [38] |

Smeeding T, et al. US poverty in Cross-National Context[M]//Danziger A, Haveman R. Understanding Poverty. New York and Cambridge, MA: Russell Sage Foundation and Harvard University Press, 2001: 162-189.

|

| [39] |

Brady D. The Poverty of Liberal Economics[J]. Socio-Economic Review, 2003, 1(3): 369-409. |

| [40] |

Alesina A, Glaeser E L. Fighting Poverty in the US and Europe:A World of Difference[M]. Oxford: Oxford University Press, 2004.

|

| [41] |

Blank R M. Presidential Address:How to Improve Poverty Measurement in the United States[J]. Journal of Policy Analysis and Management, 2008, 27(2): 233-254. |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20