目前针对贫困户扶贫主要存在两种思路,一种是在“贫困户缺什么”的基础上进行外力型扶贫,国家主导的精准扶贫战略即为此种扶贫思路的范例。精准扶贫已成为驱动乡村转型的重要政策变量,其中产业扶贫因本身的灵活性和多样性成为各地扶贫的主要政策选项[1]。产业扶贫的设计目标是带动贫困户参与生产实现脱贫,其主流模式表现为“企业+合作社+农户”的农业产业化扶贫,即以土地流转为基础,以贫困户转化为农业雇工为条件,以龙头企业或专业合作社带动的纵向一体化为组织经营方式。目前,关于产业扶贫的研究多呈反思性成果,产业扶贫所蕴含的政治逻辑、资本逻辑和农民生存逻辑之间的不连续性造成了产业扶贫侵蚀农利的诸多困境。首先,政治逻辑和资本逻辑的结盟亲和使产业扶贫偏离设计目标。政治逻辑所蕴含的科层强制性和官员的自利取向使产业扶贫产生附加职责,协助外来资本推动土地流转以实现项目造点成为政府产业扶贫的常规策略[2]。其次,政治逻辑对贫困户生存逻辑的替代使产业扶贫偏离贫困户需求。扶贫产业项目的立项与运行长期受到“长官意志”的支配,产业扶贫脱离地方实践和贫困群体的实际需求,政府为完成扶贫任务往往“逼民致富”[3]。最后,资本逻辑对贫困户生存逻辑的反转使产业扶贫存在侵蚀贫困户权益的隐患。扶贫产业内在的市场导向性质极易将贫困群体代入经营风险,产业的扶贫救困和责任连带功能无法完全彰显[4]。因此,“产业”和“扶贫”之间并不存在必然的对应关系[5]。总体而言,产业扶贫是在“贫困户缺什么”的基础上进行政策设计,而“贫困户缺什么”往往成为贫困户生存逻辑被资本逻辑和政治逻辑代言和控制的缘由。

第二种思路是在“贫困户有什么”的基础上思考扶贫重点[6]。基于“贫困户有什么”的扶贫措施更加注重贫困户依托自主控制的资源实现脱贫,以摆脱外力型扶贫可能造成的社会风险。当前关于产业扶贫的研究主要是分析产业扶贫出现的实践困境并据此进行政策优化,侧重于政府和资本的主位视角。在产业扶贫的主流叙事下,关于贫困户自力型脱贫的研究尚未得到有效重视。贫困户虽然具有生存弱势,但并不意味着贫困户是受制于结构力量的“提线木偶”,贫困户可以通过调适自我掌控的资源而具备摆脱贫困的能力,关于贫困户自力型脱贫的研究具有寻回行动者视角的重要意义。当前贫困户拥有的最为关键的资源仍是土地,贫困户如何依靠土地实现自力型脱贫是一项重要的研究课题。在贫困户自力型脱贫的行动者视角中,土地不仅是重要的生计资本,而且土地的利用过程嵌入贫困户家庭生活的内外环节,贫困户围绕土地而重新组织家庭生活的过程构成脱贫真正发生的社会机制。据此,本文基于2016年至2018年间河南省平楼村的调查案例,以家计过程为分析视角,具体探讨两个议题:一是贫困户的土地利用是如何嵌入家庭再生产过程并发挥脱贫功能的?二是贫困户能否具有摆脱生存弱势和外部风险的能力?

二、土地与贫困户:从“生计框架”到“家计过程”相关研究多从生计框架(livelihood framework)理解土地对贫困户的重要功能。生计框架包含四个基本部分:一是生计分析的背景。政治、社会经济环境和生态环境等因素都可以视为生计分析的背景。二是生计资本。生计资本主要包括自然资本、金融资本、人力资本、社会资本和物质资本。对生计资本的分析包括对生计资本的权衡利用、组合、次序和获取权利等。三是生计策略。在生计资本的复杂组合下形成了不同的生计策略。生计策略包括农业集约化或粗放化、生计多样化和劳动力流动等方面。四是生计结果。生计结果表现为生计的适应性、脆弱性和抗逆力增强,以及自然资源的可持续利用[7]。总体来看,生计框架关注的是在特定的政治经济背景下,不同的生计资本和生计策略组合对生计结果的影响。生计框架尤其关注制度因素对贫困户获取和利用土地的影响、土地作为重要生计资本的价值,以及土地利用作为生计策略的能动展示三个方面[8]。生计框架为思考土地和贫困户的关系提供了重要的理论资源。生计框架强调土地是贫困户的底线保障,重视土地的益贫功能,不主张盲目推进土地商品化、剥夺贫困户的生计资源和破坏贫困户的生计策略。

“家计过程”(householding)可以作为分析土地与贫困户关系的替代性框架。“家计过程”是指家庭生活的实际运作过程,其具有两层功能:一是维持家庭的自给自足;二是规范家庭的组织过程[9]。迈克·道格拉斯[10](Mike Douglass)指出“家计过程”以家户为分析单位,家户是从物质、心理、社会文化习俗与道德观念等方面再生产出人本身的各种社会关系的主要节点。而“家计过程”是一个涵盖生命周期各个阶段的动态过程,体现出家庭摆脱宏观结构力量限制的能动性[11]。塔玛拉·杰华[12](Tamara Jacka)指出“家计过程”在两个方面优于生计框架:一是家计过程更注重考察家庭成员的合作、分歧冲突以及权力和财产关系的动态变化,而生计框架则将家庭视为整体的决策单位,并不考察家庭内部的情况;二是家计过程关注家庭再生产的策略,包含不同时期多种策略的流动过程,家计过程包括家庭关系和人本身的再生产、家庭成员感情的维系和物质生活保障,而生计框架大多关注的是生计,即家庭如何获得收入以维持生存。总体而言,家计过程建立在两方面的不断调适之上,即对外应对挑战和对内塑造秩序[13]。利用家计过程的分析视角可以完整地解释贫困户自力型脱贫的发生机制:一是探讨贫困户利用土地维系和创建家庭再生产环节的流变策略,家庭再生产环节包括生存保障的连续性以及家庭代际合作的稳定性。二是关注家庭内部生活的组织过程。主要包括贫困户围绕土地形成的劳动分工和社会合作机制以及依靠土地实现的家庭内部权力和财产关系的适应性调整机制,说明的是贫困户如何依靠土地实现家庭福利的最大化以及如何维系家庭关系的内在稳定。三是分析贫困户的生存弹性。在以上两点论述的基础上,探讨贫困户如何具备抵御贫困的能力。因此,本文采用家计过程视角的理论价值不是将贫困户的自力型脱贫理解为贫困户如何获得收入而维持生存的问题,而是在贫困户家庭内部生活的组织过程中解读脱贫真正发生的社会机制。

三、土地的家计过程:贫困户家庭再生产的策略流变和关系调整本文的调研地点平楼村位于河南省南部廖原县陆湾镇①。平楼村共有850户3468人,截至2016年,平楼村共有建档立卡贫困户57户,贫困人口131人,其中31户为60岁以上的老人,贫困发生率约为6%。贫困户致贫原因包括因病、因残、因灾、因学等。全村土地面积4100亩,主要作物类型是水稻。平楼村呈现出典型的国家权力和资本驱动的发展逻辑。廖原县政府部门将推动土地流转视为重要的政绩指标之一,积极配合外来企业流转土地成为廖原县各级政府的中心工作。目前,外来企业在平楼村共流转土地2600亩,合同期10年,涉及农户600余户。外来企业在平楼村成立农业种植专业合作社,该农业种植专业合作社已获批“省级示范扶贫合作社”。尽管县政府一直以非现金性的生产资料如机械、农药化肥等方式补贴企业,但企业的土地经营一直处于亏损状态。因承受不住亏损压力,外来企业将原每亩500元的土地租金压低至400元,并缩小土地经营规模,其中部分土地被转包给其他企业,部分土地则由贫困户索回。在平楼村资本下乡推动土地流转的背景下,土地和贫困户的关系呈现为不同形态,这为分析不同类型贫困户的家计过程提供了合适的研究案例。本文以河南省平楼村的实地调查为例,集中展示贫困户围绕土地所产生的家庭再生产策略的动态变化以及家庭内外社会关系的适应调整。

① 遵循学术规范,本文地名和人名均已化名。

在平楼村,根据贫困户和土地的关系,可将贫困户划分为三种子类型,即完全流转土地的贫困户(Ⅰ型)、未进行土地流转的贫困户(Ⅱ型)、经历土地流转但又索回土地的贫困户(Ⅲ型)。本文以Ⅰ型贫困户作为参照群体,着重分析其余两类贫困户的家计过程。

(一) 贫困户家庭再生产的策略流变首先考察贫困户利用土地维系和创建家庭再生产环节的流变策略。

案例1:未流转土地的贫困户(Ⅱ型)

褚明德,男,69岁,有一个儿子两个女儿,两个女儿均已出嫁。儿子因工伤致一只手终身残疾,开始回家种地。儿子与前任妻子离婚后,与第二任妻子生养两个女儿。目前两个孙女由老人和儿子照顾,儿媳在温州打工。

褚明德说:“儿子以前外出打工时,我种点地,家庭生活还好一些,而现在一个月断半个月的油”。褚明德和儿子在家从事农业劳动,耕种自家的5亩土地,之所以不将土地流转,原因是流转土地后每亩只能获得400斤稻谷,“根本不够吃”。由于褚明德和儿子的身体情况欠佳,在插秧时,需要从本村民小组找人协作耕种土地。土地种植所得收入一部分用来满足自家的口粮需要,另一部分用来应付日常生活开支。褚明德一直对儿媳心存愧疚,“儿媳妇在外打工,不容易啊!自己也得帮忙,着急啊!”

案例1是未进行土地流转的贫困户,土地不仅对老人自身具有重要的物质保障功能,如保障粮食自给和生活开支,而且也实现了家庭整体结构的再生产。沿循案例1中贫困户家庭的生命轨迹,以儿子残疾归家的负向生命事件为节点,在儿子尚未残疾之前,案例1中贫困户的家计过程呈现出“锄头+薪水”的物质生产结构,老人尚能依靠土地实现自养。而在家庭关系上,呈现的是“虚分—弱继—实合”的代际关系形态[14],由于子代长期外出务工,“分家”的重要性减弱,呈现的是“虚分”状态,分家之后父子两代依然维持有限程度的互动,而父代也大力支持子代家庭,主要表现为隔代抚养的代际合作,而子女也可在此基础上顺利完成拆分型家庭的再生产[15]。在家庭结构价值的维系上,因年轻劳动力在物质资源和抚育子女方面依然对父代家庭产生依赖,家庭合作和互惠的精神得到低度维系,而家庭作为整体的结构价值并未瓦解。在儿子残疾返乡后,家庭迅速陷入生活困顿,未流转的土地不仅为儿子退守农村创造了机会,而且仍在最低限度上维持了“锄头+薪水”的物质生产结构,即儿子和老人在家务农,儿媳外出打工,而儿子回家种地再次将虚“分”做“实”,儿子和老人围绕土地上的农业生产进行密切合作,儿子返乡后与老人的联系更加紧密,家庭的实体功能更加完整。尽管贫困户家庭生活质量总体下降,但家庭关系链条的系统性并未中断,土地在强化贫困户家庭实体价值的同时,也在不同时期维系和创建家庭再生产的环节。

(二) 贫困户的劳动力配置和社会关系动员家庭内部的劳动分工与家庭间的互助合作构成贫困户家计过程的另一方面,其中家庭劳动力的充分利用以及社区范围内社会关系的动员赋予贫困户家计过程以策略性和连续性。

案例2:有过流转经历的贫困户(Ⅲ型)

熊志发,男,66岁,老伴64岁,两人都患有高血压和糖尿病。熊志发有两个女儿一个儿子。大女儿已外嫁到驻马店。二女儿在温州打工,育有两个孩子,两个孩子现由老人照顾。小儿子曾入狱服刑10年,现在湖州码头,“打的是穷人工,是大力活儿”。

熊志发迫于村干部的压力将土地流转给企业。老人在流转土地后发现:“第一,我打工出不去,种地还能搓一把!不种地的话就全年没事做了。第二,一不种地就全乱了,家里想喂点鸡鸭,丁老板每亩给400元钱,不够一家人吃,每年还得掏1000多块钱买粮食。要是把地包给丁老板,人吃都不够了,哪来粮食喂鸡喂鸭啊?自己种就宽敞大方多了。第三,家中三个小孩上学,吃粮食多,自己种地,不仅够自家消费,还可以卖点钱。丁老板因为亏损,不愿意再包更多土地,我们向丁老板说明情况就要了回来。”

熊志发家在收割时则需要换工和雇工,“有时候忙的时候,我和亲戚以及附近的邻居互相帮忙。但现在因为土地都包出去了,能够找到换工的人越来越少了”。熊志发一直认为要回土地有好处,“如果人家工厂不要了,儿子回来可以接班,如果他不回来,等到我自己种不动了,再包给别人种也可以”。

案例2中的贫困户经历了土地转出和收回的过程,家庭策略调整的根本原因在于土地流转对贫困户家计过程的破坏。首先,土地流转严重影响家庭劳动力的配置和利用。在案例2中,因土地流转造成贫困户家庭部分劳动力全年闲置,而农业的生产链和食物链也相应中断,土地流转仅带来固定折现收入,而几无生活资料的贫困户只能愈益依赖商品化的市场,从而增加其生活成本。其次,土地流转无法满足家庭人口再生产的弹性需要,因多孙辈隔代抚养的缘故,家中的口粮需求陡增,但固定的土地折现水平无法满足家庭动态的粮食需求。再次,土地流转使家庭间的合作关系趋于瓦解,原有的围绕土地所开展的互助活动不再存在,村民合作关系开始淡化。最后,土地流转侵蚀了贫困户有限的资源库,土地产出的控制权不再归贫困户所有,而是由资本控制,外来企业可根据经营需要随意下调土地租金,土地的代际延续和退却机会也被资本的土地规模经营所中断。因此,案例2中贫困户所经历的“过渡期”更加凸显土地利用在贫困户家计过程中的重要性。当案例2中的贫困户重新获得土地后,家庭内部劳动力的配置利用使贫困户的农业生产链条再次恢复统一连续,土地所产生的弹性粮食空间不仅可以满足家庭人口规模变动的基本需要,而且也形成了循环性的种养结构,从而使贫困户的劳动生产价值得以充分体现。同时,在土地回归后,贫困户围绕土地进行的农业生产合作使社区内的社会关系重新连接和巩固,乡村互惠基础逐渐恢复。最终,贫困户因劳动力的重新配置以及社会关系动员而掌握土地资源库的自主控制权,成功实现与资本和市场商品化的远距,在维持家计独立的同时,也为后代提供了可供延续的生活资源。

(三) 贫困户权力关系与财产关系的适应性调整在案例1和案例2中,贫困户家庭依然坚守“老人农业”的生产形态,贫困户家中的老人依然享有对土地利用和种养结构的决策权,而由土地产生的经济收益也主要由父代把持,用以支付家庭的生活开支如家庭基本生存资料和隔代监护的费用,以及维系社会关系再生产如村庄的人情往来。因此,以土地为核心的家计过程尚可在一定程度上保留贫困户老人相对独立的权力和财产地位,在中国农村普遍“弱继”的情况下,贫困户家庭内部形塑出自保型的权力关系和财产关系,因此可相对消解子女赡养弱化给老人带来的养老危机。

案例3:未流转土地的留守老人(Ⅱ型)

黄国月,女,60岁,老伴63岁,老两口一直居住在平楼村路边的土坯房内,而土坯房已有30余年。老两口有一个儿子一个女儿。儿子41岁,儿媳44岁,两人都在广东打工。

黄国月夫妇的儿子和儿媳很少支持老人的生活。“他们一年到头不给我们一分,不给我们也没法张嘴要。孙子没有油盐吃了,也没法找他们要。儿子什么都不管,他们也挣不到钱。”老人不禁感慨道,“老的对小的是真心实意,小的对老的是马马虎虎”。

老两口并没有流转自家的土地。黄国月说:“现在这些田,收成最好的时候能产4000多斤稻谷。这些稻谷出售一半左右,主要用于购买必需品和随人情。一年要1000多块,礼尚往来,有事必须要去。而剩下一半自家消费。”“俭省”是两位老人反复提到的一个词。“既然没那个条件,就要精打细算才可以。”

案例4:流转土地的留守老人(Ⅰ型)

郑少芳,女,63岁,老伴66岁。老两口有两个儿子一个女儿。两位老人家里有6亩田,在6年前就流转给了企业老板。土地流转的租金一半是现金,一半是粮食。“流转给丁老板所换来的一半粮食肯定不够吃,流转给的那点钱,也根本留不住。”大儿子完全不为老人提供任何支持,而二儿子一年只给老人1000元。郑少芳说:“一年到头瞧不到他们一分钱,过年回来说我没帮他们带孩子。我们难啊,没钱怎么照顾孩子!”当问及郑少芳将来的打算时,郑少芳有些负气又有些无奈地说:“打算怎么办?打算喝药!俺整天都想老了怎么办?他们不在家,我们能怎么办?传宗接代就是活受罪!现在经济社会,除非我们不能动了,子女才会回来看一下。子女往钱看,已经不关心老人了!”

在案例3和案例4中,两类贫困户家庭呈现出不同的面貌。两个案例的共同点是子代对父代的“弱继”事实,但相对于案例4,案例3贫困户中的父代家庭因持有土地以及享有土地产出的获益权而形塑出自保型的权力关系和财产关系,父代家庭通过“自我剥削”的方式获得相对独立的权力地位和财产资源,因此在子代赡养不足时还可实现一定程度的自我养老。同时,因为父代家庭在有限资源的基础上尚保有隔代监护的能力,当子代家庭围绕孩子抚育问题而与父代家庭产生互惠式交换时,两代家庭之间的代际紧张关系也得到了缓冲与弱化。当丧失土地的父代家庭在经济上完全依附子代家庭、子代家庭赡养不足或赡养脱离时,父代家庭极容易陷入生活困顿。父代家庭不仅处处需要看子女的“眼色”,而且因无法为子代家庭提供照料服务而遭到子女的排斥和边缘化,其结果是子代家庭对父代家庭关系的进一步疏远,两代家庭的内部矛盾也相应凸显。

在平楼村,土地流转的动态过程使不同类型贫困户的家计过程得以清晰展现(表 1)。在负向生命事件发生时如案例1中儿子因工伤回家时,贫困户的家庭生活迅速陷入困境,但因土地的弹性吸纳功能,尚可在最低限度维系“锄头+薪水”的物质生产结构,家庭再生产的不同环节也不断被维系和创建。而当土地流转干扰正常的家计活动时,贫困户采用的策略是相机索回土地而进行充分的劳动力配置和社会资源动员,其结果是再次维持农业生产链的统一性,贫困户的劳动价值得到充分展示,贫困户也因拥有土地资源的自主权而在极大程度上实现了与资本和商品化市场的远距。另外,对于贫困户中的父代家庭来说,掌握土地意味着保有相对独立的财产和权力关系,父代家庭不仅可以应对子代家庭赡养的不确定性,而且可以在一定限度内消弭两代家庭的矛盾,从而维持家庭关系和功能的稳定性。由此可见,土地在贫困户的家计过程中扮演关键角色,直接关涉家庭再生产、物质生活保障、劳动分工结构、社会关系动员和家庭关系稳定等诸多方面,最终结果是形塑出具有策略流动性和连续性的“生存弹性”。

| 贫困户类型 | 家计过程的主要特征 |

| Ⅰ型 | 无土地生产资料,劳动力闲置和社会关系原子化,无法根据家庭人口变动调整基本需要,完全依附子代家庭的赡养,家庭关系不稳定 |

| Ⅱ型 | 保留土地生产资料,劳动力有效配置和社会关系充分使用,维系“锄头+薪水”的物质生产结构,可根据家庭人口变动调整基本需要,提供子代退守农村的机会,父代具有相对独立的财产和权力关系,父代与子代家庭形成有限的互惠结构,家庭完整性和稳定性高 |

| Ⅲ型 | 经历土地流转的不适应期,恢复劳动力的配置和使用,恢复农业生产链条的统一性,由固定有限的土地折现收入转为可根据家庭人口规模变动调整土地生产,由依附市场和资本到与资本和市场的远距化 |

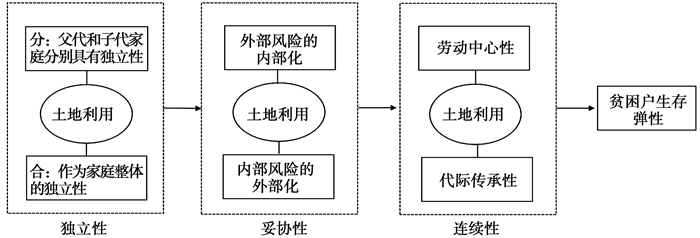

贫困户的生存弹性是在家庭独立性的基础上施展动态策略以实现对外部压力的妥协,其最终目的是创制出贫困户家庭再生产的连续性。独立性、妥协性和连续性分别构成贫困户生存弹性的三个面向。

(一) 独立性:贫困户生存优位的自保逻辑财产和自由构成生存权的基本维度,而财产则处于生存权的核心[16]。贫困户家庭主要掌握的财产就是土地,土地虽然具有一般物质保障功能,但却可根据不同时期的家庭再生产情况而呈现出富于变化的保障效应。首先,土地是满足家庭人口再生产弹性需要的基本保证。案例2中,因隔代抚养的孙辈增加,家庭人口的粮食需求增加,而土地流转提供的刚性折现收入并不能满足家庭人口变动的需求,因此,老人以索取土地进行自耕的方式优先满足家庭的生存需要。其次,土地也是贫困户家庭内部父代应对子代赡养不确定性的生存自保资源。在案例3中,子代不仅不能实现充分的赡养义务,在孩童抚养和监护方面却还持续依赖父代的物质资源,土地产出为父代家庭提供了相对独立于子代的财产支配权,父代家庭不用在经济上完全依附于子代家庭,而有限财产资源的持有也在一定程度上满足了隔代监护的需要,以此营造了父代与子代家庭的互惠结构,两代家庭的内部矛盾也因此控制在不被分裂的范围内,家庭关系的稳定性得以维系。与之相对,案例4却呈现出两代家庭关系疏远的图景。再次,土地提供了贫困户外出务工者退守农村的生存机会。案例1中的家庭因儿子残疾返乡导致家庭经济水平严重下降,但儿子仍可退守土地并与父亲协作进行农业生产,原有的“锄头+薪水”的生产方式以及代际合作的链条并未中断,家庭整体的再生产结构得以延续。因此,从“分”来看,贫困户中的父代家庭因掌握土地可获得相对独立的权力和财产地位实现自保,退守土地的子代家庭也可以获得独立的生存权。从“合”来说,围绕土地资源的利用,贫困户家庭构成一个不断进行内部调整以实现生存优位的完整体系,不致因为负向生命事件的发生而造成家庭结构的破灭。

(二) 妥协性:贫困户风险代价的分配与转化妥协性是贫困户对现实情况的适度让步。首先,贫困户的妥协性表现为“外部风险的内部化”。在案例2中,土地流转以及家庭人口规模的变动使长期依赖商品化的生存资料成为贫困户家庭不可持续的选择,贫困户仅能在有限的范围内使用稀缺的货币资源。因货币稀缺,贫困户转而依托实物供给的土地自养模式,这是对乡村货币经济全面渗透的妥协。另外,由于外部市场经济的不确定性以及外出务工者归家而造成贫困户家中主要经济支柱瓦解,贫困户风险代价分配的方式是再次将其转移至家庭内部消化,如投入更多的劳动进行土地生产,以生活水平的相对下降换取家庭结构和家庭再生产链条的完整。其次,贫困户的妥协性也表现为“内部风险的外部化”。贫困户家庭的弹性空间不能无限承担外部风险的内部分配,否则贫困户家庭只能进行萎缩性的再生产,因此在企业土地流转经营不善的情况下相机索回土地以及动用社会关系维系家计生产就成为贫困户采取的权宜性策略。妥协性反映的是贫困户在既有结构力量限制下综合运用多种资源和社会关系的过程。

(三) 连续性:贫困户自主资源库的改善与传承贫困户依托自主掌握的资源库而创制出家计过程的连续性。贫困户的自主资源库包括三个基本方面:一是贫困户家庭劳动力的配置和充分使用。案例2中的贫困户在收回土地使用权后,家庭劳动力不再全年闲置,依托老人的性别分工和家庭劳动力可使土地产出基本满足家庭人口再生产的粮食需求,同时还能将额外土地产出销售变现,从而在一定限度上满足家庭成员对商品化生活资料的需求。二是土地生产链的统一连续。农业生产是潜在的动态实践活动,它可以对不同农业环节实现系统整合。如案例2中的老人在种养之间建立了循环,循环式的种养结构不仅满足家庭人口多元化的食物需求,而且也因此获得了额外收入,提升了贫困户的生活质量。三是资源库可以进行代际传承。相比大规模土地流转的长时期垄断,贫困户可以在持有土地的基础上逐渐积累脱贫收益,通过贫困户自主资源库功能的不断延展而实现家计的连续性。

独立性、妥协性和连续性的结构关系构成贫困户生存弹性形成机制的解读思路。首先,贫困户的生存弹性以独立性为前提。独立性包括“分”和“合”两个方面。“分”是指贫困户的父代家庭和子代家庭都具有独立的生存地位,这是由贫困户是否掌握土地资源的获益权决定的。“合”是指贫困户的父代家庭和子代家庭维持代际合作的状态,家庭关系呈现出稳定局面,家庭结构的整体性并未瓦解。独立性意味着贫困户不能完全依赖于资本或市场而将家计过程交由外部力量进行选择性淘汰,独立性是确立贫困户主体地位的基本条件。其次,在贫困户独立性的基础上,妥协性构成贫困户应对外部压力和重组家庭结构秩序的中介策略。无论是通过内向的自我劳动剥削抑或通过外向调动社会关系维持家计过程都构成贫困户消除风险的权宜性策略。妥协性显示贫困户在应对外部压力下重新组织家庭结构秩序的能动性,体现贫困户作为能动者的基本定位。最后,以独立性为前提,以妥协性为策略,贫困户最终实现了自主资源库功能的连续性。贫困户的自主资源库体现出劳动中心性和代际传承性,贫困户可以逐步积累脱贫收益,继而实现家计过程的连续性。贫困户的生存弹性呈现连锁性的形成机制(图 1):

|

图 1 贫困户生存弹性的形成机制 |

在贫困户生存弹性的分析中,土地利用始终处于关键地位。围绕土地利用,贫困户呈现出“分—合”层面的独立性,实现了家庭再生产和作为整体性家庭结构的独立性。而贫困户依托土地利用所形成的“内—外”风险转化机制也使贫困户具备了抵御贫困的能力。同时,基于劳动中心性和代际传承性的自主资源库更是持续反哺贫困户的家计过程,使贫困户具备生存弹性。可以说,贫困户的生存弹性表明土地利用已经深深嵌入贫困户的家计过程,以土地利用为核心,贫困户家庭再生产的不同环节和家庭生活的组织过程被重新调整,贫困户真正具备脱贫的社会机制。通过以上论述回顾,可以总结出家计过程视角在分析贫困户自力型脱贫的理论优势:一是家计过程真正体现出行动者导向视角的优势。家计过程将贫困户的脱贫行动理解为连续的动态过程,贫困户能够根据自身经验对生活世界进行规划,从而具备改变物质世界、生计和身份的多重能力,而不会被既定的结构力量所湮没[17]。二是家计过程将贫困户的自力型脱贫理解为家庭生活的组织过程,而非仅仅是贫困户如何维持生计的问题。家计过程既注重贫困户家庭结构整体的稳定性,又注重家庭内部的情况;既注重脱贫结果,又注重贫困户家庭再生产环节调整所形塑的脱贫机制。家计过程视角可以真正深入贫困户的生活世界内部来理解脱贫,而这弥补了国内扶贫研究过于政策化的不足。

五、结论与讨论当前国家主导的精准扶贫战略已经成为驱动乡村转型的主要政策变量,基于“贫困户缺什么”的产业扶贫往往依附外来资本和政府意志而存在侵蚀贫困户权益的隐患。在“贫困户有什么”的基础上重新思考扶贫重点,为主流产业扶贫模式提供反思性进路。土地仍是贫困户最为重要的生产资料,实践证明,土地之于贫困户远非仅具有生计保障功能,土地已深深嵌入贫困户的家计过程,担当维系和创建家庭再生产、提供物质生活保障、组织动员社会合作和巩固家庭关系等诸多功能,土地的家计过程直接形塑出贫困户的生存弹性,贫困户的生存弹性包含独立性、妥协性和连续性三个基本面向。贫困户的生存弹性体现出土地利用在贫困户家计过程中的巨大功能,围绕土地利用,贫困户家庭再生产的不同环节和家庭生活的组织过程被重新调整,贫困户真正具备脱贫的社会机制。因此,结合土地的家计过程和贫困户生存弹性的分析可以总结出以下结论:贫困户土地的利用过程与家计过程紧密相连,贫困户不是受制于外部剥削和贫困的依附者,而是能够根据情势变化进行策略性变通,从而实现生存独立。

综合以上论断,政府应警惕资本下乡以土地流转或产业扶贫之名对贫困户整体家计过程的破坏。在贫困户脱贫方面,政府需重视维护贫困户家计过程的完整性。首先,政府可适当改变当前针对贫困户个体的物质扶贫方式,以贫困户家庭为单元设置扶贫施策重点,为贫困户子代家庭的返乡就业予以政策倾斜,为贫困户父代家庭提供健全的社会福利保障,维系贫困户家庭实体功能的完整性;其次,政府应稳定贫困户的土地承包经营权利,在产业扶贫的主流发展模式之外开发农业社会化服务,将贫困户与现代农业发展相衔接,降低贫困户农业生产经营成本;最后,政府应积极鼓励贫困户依托自发的组织化策略成立互助组以释放合作生产的能量,在不破坏贫困户家计过程完整性的基础上,使贫困户享有真正持续的脱贫收益。

| [1] |

胡振光, 向德平. 参与式治理视角下产业扶贫的发展瓶颈及完善路径[J]. 学习与实践, 2014, 31(4): 99-107. |

| [2] |

李云新, 袁洋. 项目制运行过程中"示范"断裂现象及其解释[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2015, 29(5): 62-70. DOI:10.3969/j.issn.1671-7023.2015.05.009 |

| [3] |

许汉泽, 李小云. 精准扶贫背景下农村产业扶贫的实践困境——对华北李村产业扶贫项目的考察[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2017, 17(1): 9-16. |

| [4] |

许汉泽, 李小云. "精准扶贫"的地方实践困境及乡土逻辑——以云南玉村实地调查为讨论中心[J]. 河北学刊, 2016, 36(6): 184-188. |

| [5] |

王春光. 社会治理视角下的农村开发扶贫问题研究[J]. 中共福建省委党校学报, 2015, 26(3): 5-13. |

| [6] |

Scoones I. Livelihoods Perspectives and Rural Development[J]. Journal of Peasant Studies, 2009, 36(1): 171-196. DOI:10.1080/03066150902820503 |

| [7] |

Scoones I. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis[R].Institute of Development Studies, 1998: 6.

|

| [8] |

叶敬忠, 贺聪志, 许惠娇. 生计框架视角的农政问题与农政变迁[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2019, 34(1): 8-15, 162. |

| [9] |

Firth A. Fromoeconomy to 'the Economy': Population and Self-interest in Discourses on Government[J]. History of the Human Sciences, 1998, 11(3): 19-35. DOI:10.1177/095269519801100302 |

| [10] |

Douglas M. The Globlazation of Householding and Social Reproducation in Pacific Asia[J]. Philippine Studies, 2007, 55(2): 81-157. |

| [11] |

Douglas M. Global Householding in Pacific Asia[J]. International Development Planning Review, 2006, 28(4): 421-445. |

| [12] |

叶敬忠. 农政与发展当代思潮(2卷)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016: 19-39.

|

| [13] |

刘新宇. 重构家计:转型社会的家庭研究理路[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2018, 40(6): 24-32. |

| [14] |

印子. 分家、代际互动与农村家庭再生产——以鲁西北农村为例[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2016, 16(4): 21-29. |

| [15] |

谭深. 中国农村留守儿童研究述评[J]. 中国社会科学, 2011, 35(1): 138-150. |

| [16] |

约翰洛克.政府论(下篇)[M].叶启芳, 瞿菊农, 译.北京: 商务印书馆, 1964: 53.

|

| [17] |

叶敬忠, 李春艳. 行动者为导向的发展社会学研究方法——解读《行动者视角的发展社会学》[J]. 贵州社会科学, 2009, 35(10): 72-79. DOI:10.3969/j.issn.1002-6924.2009.10.015 |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20