2017年党的十九大报告提出了乡村振兴战略,治理有效是乡村振兴的重要内容,也是乡村振兴的基础。在现有的村民自治制度框架下,村民自治是实现治理有效的制度载体和组织基础。2018年9月中共中央印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022)》提出“村民自治基本单元”的命题。2019年中央一号文件指出“发挥村民委员会自治组织功能,增强乡村治理能力”,在实践中进一步落实自治有效,有助于提升乡村治理能力,是实现治理有效的基础。从国家政策文件可以看出,单元与自治有效紧密相关,实现自治有效的基础在于找到有效的单元。

关于自治有效与单元有效之间的关系,以往的研究形成了较多成果。主要有两个方面:一是城邦单元与有效的城邦自治。城邦是一个自治的政治共同体,城邦规模“不能超过最佳限度,要大到还能保持统治,小到能尽一切办法守卫城邦”[1],柏拉图进一步量化了最有效的治理单元,认为“5040位土地所有者是一个恰当的城邦规模”[2]。亚里士多德认为,城邦最合适的人口规模是人们在其中能有自给自足的舒适生活并且易于监视的最大人口数量[3]。可见,古典政治学家在研究城邦自治时非常重视城邦单元的有效性,在城邦政治鼎盛时期,有200多个城邦,城邦单元均比较适合自治。二是自治单元与有效的自治。改革开放以后,中国实施以村民委员会为自治组织的自治制度,村民自治制度依托“行政村—村民小组”这一单元体系运行。行政村是村民委员会所在单位,也是自治的基本单元。在21世纪初,贺雪峰、董磊明、申瑞峰、田先红等就从农民行动单位视角论证了自治的行动单位对村庄治理的影响。2014年以来,连续几年的中央一号文件提出“探索村民自治有效实现形式”的命题,学者们开始在“条件—形式”范式下研究自治单元与自治有效的关系,认为有效的自治单元与有效的村民自治高度关联。

综上可见,无论是国外研究还是国内研究,无论是城邦自治还是村民自治,均认为单元与自治有效高度关联。“基本单元的性质决定了由它所组成的上层体系的性质,只有通过基本单元的性质,才能阐明整个社会体系”[4]。自治基于一定的地域单元,是一定地域单元上的上层政治体系,借助公共权力对公共事务进行处理[5]。可见,单元决定自治。自治是“全社会的所有成员都来参加制定共同追求目标的公共行动”[6],必然存在一定的边界,在有效的治理边界内便于采取有效的自治行动,也即是说,有效的自治单元下容易形成有效的自治。

新时代党中央提出“乡村振兴”战略,“治理有效”是乡村振兴的基础。在实践中,村民自治的制度框架是治理有效探索和实现的基础。正因此,2018年的中央一号文件、《乡村振兴战略规划(2018—2022)》等文件中才多次强调“自治单元”这一重要命题。在乡村振兴背景下,实现治理有效以村民自治为基础,需要考虑有效的自治单元,那么,有效的自治单元又在哪里呢?这是理论和实践上亟待解决的问题。

二、单元有效与自治有效的关联性如前所述,有效的自治单元下容易形成有效的自治。自治单元是指对一定空间或范围的公共事务进行自我管理、协调和处理的单位[7]。自治单元不仅具有地域属性,还具有社会属性。单元的有效性取决于规模、联结这两个因素。自治的有效性是指自治的效率、效能和效力。自治效率是指自治的低成本性,自治效能是指自治行动中的成员参与度以及成员从自治参与中所能获得的收益,自治效力是指自治行动的凝聚力。

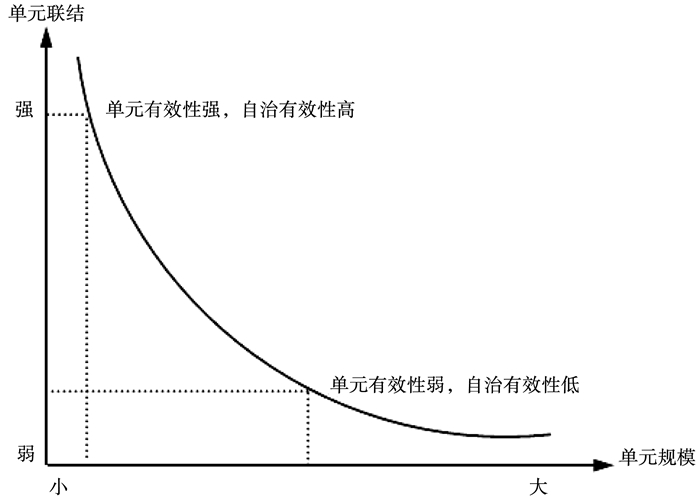

(一) 有效的单元规模与自治有效在地理属性上,自治单元是自治行动所发生的一定范围内的地域空间,有一定的边界,也就是规模,可以从人口规模、地域范围和人口密度等三个方面去考察。第一,单元规模过大,自治效率较低。在人口规模大、人口密度大、地域范围大的自治单元下,个体成员数量多,既不便于直接沟通、直接参与,也不便于互相监督,很难形成一致的自治行动。因为对于“任何个人或者固定规模的团体而言,公民数量越多,试图说服其他公民的成本越高,自治也就越困难”[8]。只有直接参与,才能面对面地表达自己的意见和诉求,并进行有效的沟通和协商,形成一致的行动。规模太大必然带来参与成本、沟通成本和监督成本的过高,降低自治效率[9]。第二,单元规模过大,自治效能较低。在人口规模大、人口密度大、地域范围大的自治单元下,个体直接参与公共行动的难度大、成本高,会降低个体的参与意愿;同时,随着“规模的扩大,成员能获得的利益呈现下降趋势”[10],则会进一步降低参与度和自治行动的效能。第三,单元规模过大,自治效力较低。在人口规模大、人口密度大、地域范围大的自治单元下,成员数量多,异质性必然强,成员之间的分化较大,利益诉求也趋向于多元化,在参与自治中很难达成一致的意见,很难形成持久有效的一致行动,成员彼此之间的凝聚力较低,自治的行动力较低。自治是一种为了共同利益的团体行动,“团体越大,越不可能增进共同利益”[11],自治效力则因规模过大而降低。总之,自治单元规模与自治有效高度关联,适度的单元规模下,自治的有效性较高(图 1)。

(二) 有效的单元联结与自治有效在社会属性上,自治单元是指自治行动发生的社会空间。村民自治发生的社会空间是相对独立和稳定的社会关系网络和社会单元,它是一个以家户为基本单元的关系社会。自治是一种要素的联结,农村治理有效的关键在于稳定性联结形态的建构[12]。自治单元的联结在过程上表现为某种关系要素对单元内所有成员的共同性重塑;在结果上表现为单元内部的成员因某种关系要素所形成的稳定的关系网络。自治单元的联结可以从紧密性、稳定性等两个方面来考察。首先,单元联结越强,自治效率越高。在联结关系越紧密、越稳定的单元下,成员之间的关系较为单一、稳定、紧密,带来联结的长度、宽度、广度都较大,个体对共同事务的关注度、参与意愿较高,容易就共同性事务采取自治行动,自治成本也相对较低。其次,单元联结越强,自治效能越高。在联结关系越紧密、越稳定的单元下,成员彼此之间有着某种共同的关系纽带,容易形成共同性的关系网络。在这样的单元下,一旦有某种共同诉求的触发,“利益一致使得社会行动的建立成为可能”[13]。共同的利益诉求激发成员参与自治行动的意愿,自治的绩效也因为成员的广泛参与、意见表达和沟通,以及共同的努力而得以提升。最后,单元联结越强,自治效力越高。在联结关系越紧密、越稳定的单元下,成员之间因共同的联结关系,分化较小、同质性强,成员之间容易形成一致性的协调。“协调性越强,化解矛盾的能力越强;一致性越强,集体行动的能力越强;这种社会联结密度越大,自治能力也就越大。”[14]总之,自治单元联结与自治有效高度关联。联结越紧密,越容易形成有效的自治单元。单元联结越强,越容易形成有效性较高的自治(图 1)。

|

图 1 规模、联结与单元有效的关系 |

习近平总书记指出,“一个国家选择什么样的治理体系,是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的,是由这个国家的人民决定的”。只有在历史变迁维度下,在“规模—联结”框架下,才能深度考量自治单元与自治有效之间的关系。

(一) 传统时期:自然村落单元与自治有效在“皇权不下县”的传统时期,家户是国家治理的根基,由一定数量的家户组成的村落是国家治理的基本单位[15]。村落构成国家治理的基本单位,是指国家统治以村落为基本单位,以保甲制度为主要内容的国家制度建立在村落一级,主要为国家统治服务,如收税、征兵。因而,中国社会的基石是农村。但是,皇权国家对村落社会“统而不治”,村落主要依靠自我治理,即“县下皆自治”。村落是自然形成的一个社会单位,俗称自然村,是乡村社区生活的基本单元,由若干个家庭在长期生产生活中逐渐联结而成。村落规模有大有小,生产、居住有所差异,但均是若干数量家户的聚集点,也是一个治理单位。韦伯认为,中国的村落“是一个没有朝廷官员的自治居民点”[16]。因为“国家上层的法律对于村落社会而言,始终是高高地超越农村日常生活水平的、表面上的东西”[17]。徐勇也认为,传统时期的自然村落就是一个自治单位。在形态上,村落自治的单元是自然村落、聚落、院落、坝、岗、湾、冲或屯等,自治的主体是自然村落内生出来的权威人士(如绅士)。

从自治单元看,传统时期,自然村落是一个由较少数量的家户组成的一个居住区,甚至一个村落就是一个单姓宗族的集聚点。自然村落单元的地域面积较小、人口数量不多、人口密度不大,以村落为自治单元的单元规模较小。如成都平原的村落,每村一户至七八户不等,少有十户以上者。村内住宅密集,组织紧密,形成散居中的小聚居[18]。华北平原的村落规模虽大,但也只有百户左右,多以团聚状为主[19]。可见,自然村落的规模都不算太大。另外,在流动性不高的传统时期,自然村落范围内居住的家户之间彼此熟悉,联系紧密,是一个高度的熟人社会。在自然村落单元下,规模小、联结紧密,人们在长期的生活和生产中形成了一套彼此认可的惯习和礼俗,自治凭借礼俗来调整公共生活中发生的冲突,维护家族或乡村共同体内部的秩序。因此,传统时期以自然村落为自治单元,形成了有效性较高的村落自治。

(二) 人民公社时期:生产小队单元与自治有效1949年之后,经过土地改革等一系列的社会主义运动,国家政权按照国家逻辑对乡村社会进行了整合,通过政党下乡、行政下乡等把国家权力触角延伸到乡村社会的每一个角落。1953年中共中央通过了《关于发展农业生产合作社的决议》,大力推进初级合作社。初级合作社单元基本与自然村落吻合。1955年开始将初级社合并为高级社,高级社或是较大规模的自然村,或是几个小自然村合并而来。1958年,根据《中共中央关于在农村建立人民公社的问题的决议》,在全国全面实施人民公社制度。人民公社“一般以一乡为一社,两千户左右为适”,并实行“政社合一”的管理体制。1960年,中共中央发出了《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》,要求缩小治理的基本单位,全面实施“三级所有、队为基础”的人民公社制度。自此,“人民公社—生产大队—生产小队”三级治理单元架构的农村治理体系形成并稳定下来。其中,“‘队为基础’指的是生产小队,而不是生产大队”[20]。因此,生产小队是最基本的治理单元,是基本的生产经营单位、核算单位、分配单位。对此,毛泽东特别强调,“要承认三级所有,重点在生产队所有制,‘有人斯有土,有土斯有财’,人、土、财都在生产队”[21]。生产小队是核算的基本单元、自治的基本单元,而家庭为生活、消费单元[22]。

由此可见,在农村治理上,生产小队是最基本的自治单元,生产、生活消费、基础设施以及纠纷调解等均在生产小队单元上进行。经过调整后的“三级管理体制”下,生产小队基本与传统时期的自然村落吻合,或是原来的自然村落,或自然聚落,或是比自然村落稍大一点。生产小队的家户数量相对较少、人口密度不大、地域面积也不大,所以生产小队的单元规模较小;同时,在集体化时期,人口流动性较小,生产小队里的所有家户共同参加劳动生产,彼此熟悉,生产小队仍然是一个熟人社会,成员之间的联系比较紧密,不仅有共同的生产联系,还有生活和社会交往的联系,更有共同的政治活动的联系,故而生产小队单元的联结性较高。此一时期,各种农业政策依托生产小队“进村入户”,各项公共服务、矛盾纠纷等也均在生产小队这一级单元得以治理。总之,公社时期的生产小队单元规模较小,联结性高,自治有效性也较高。

(三) 改革开放之后:以行政村为单元的自治有效性逐渐不足1978年,各地开始探索“包干到户、包产到户”,并很快得到了国家的认可;1983年颁布《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,正式宣告了人民公社制度的终结。人民公社的解体带来了乡村社会秩序的短暂真空,但很快就被村民委员会替代。1987年,全国人大常委会通过《村民委员会组织法》,开始施行以村民委员会为自治组织的村民自治制度,规定“村民委员会一般设在自然村。几个自然村可以联合设立村民委员会,大的自然村可以设立几个村民委员会”。与传统的村落自治不同,村民自治是国家权力建构起来的制度,以规范性的制度规则为基础,村民委员会下设村民小组,形成了“行政村—村民小组”二级单元的自治体系。此一时期的村委会、村民小组基本还是由人民公社时期的生产大队、生产小队转化而来,村民小组也基本上是一个自然村落或聚落。村民自治起步时期,以行政村为治理单元开展治理,但更多具体性的事务,如水利、纠纷调解等依然在村民小组一级解决。以行政村为基本单元开展自治,在一定程度上填补了公社体制被取消之后的“秩序真空”,带来了农村有效的治理。

但是,随着农村产权制度改革,村委会(行政村)成为集体土地所有权主体,也开始承担更多的行政事务。村委会下辖若干个村民小组,加之规模较大、联结疏松,带来自治的动力不足。21世纪初,国家开始实施“合村并组”,邻近的几个行政村合并,邻近的几个村民小组合并。在有的地方,甚至原来的一个行政村成为一个村民小组。行政村的规模进一步扩大,村民小组的规模也进一步扩大。从村民自治实行初期,到“合村并组”,农村治理单元一直是“行政村”,但“行政村”单元在规模上逐渐扩大,单元联结度也随之逐渐降低。“合村并组使得合并后的几个村干部要面对散居于数十平方公里的数个村民小组的数百家农户”[23],承担的上级行政事务是之前的数倍,使得村干部疲于完成各种任务,而无力于自治事务,没有精力关心村级公共事务,也无心引导和激励村民参与公共事务,自我治理空转而不落地。合村并组强化了行政村作为村级治理单元的集权化、行政化,而不是自治化。

根据华中师范大学中国农村研究院“百村观察”数据,每个行政村的平均面积为8.13平方公里,每个村平均拥有2278人,在这样的组织规模下,知道村干部住址的比例不到30%,村民之间的熟知度不足15%。“合村并组”之后,行政村单元的家户数量扩大、人口密度变大、地域面积增大,导致行政村的规模太大。行政村的规模过大,社会流动大、开放性高,村民之间的熟知度太低、联结疏松,有的村民甚至都不知道自己所在的村民小组有哪几户。行政村单元成为一个“半熟人社会”,村民之间的社会联结度较低,村民参与成本高,甚至漠视选举和村庄公共事务,导致自治难以有效运转。自治是一种高级的民主形式,对社会土壤的要求极高。“合村并组”之后的“大行政村”单元,带有很强的外部建构性,超脱于自治所赖以运转的社会土壤,建构性的自治单元悬浮于自然单元之上,自治难以落地,导致治理效率、治理效力和治理效能均降低。恰如徐勇所说:“行政村规模扩大,导致直接参与性的自治更难。”[24]对此,有学者甚至大呼“自治已死”。可以说,村民自治建制时期,伴随着行政村单元规模的逐渐扩大,自治的有效性逐渐降低。

四、新时期创新探索并重构自治单元,推进自治有效在新的历史时期,农村经济社会发展的转型对农村治理提出了更高的要求,治理能力急需提升。自2014年开始,连续几年的中央一号文件均提出“探索村民自治有效实现形式,探索以村民小组为基本单元的自治”的命题,各地围绕文件精神,结合本地实际,大胆创新,开展了有益的探索,某种程度上推动了自治落地,实现了治理有效①。

① 2016—2018年间,中国农村研究院全程参与了佛冈、蕉岭、秭归、河池、都江堰等地的改革创新实践,材料均来自现场调查。

第一,以自然村落为自治单元。广东佛冈县地处粤北山区,条件落后,行政村由原来的人民公社直接转化而来,经过合村并组,行政村的规模进一步扩大,有的村民小组包含了若干个自然村,自然村之间距离大,加之宗族较多,导致自治难以落地。为此,佛冈县结合“一个自然村就是一个宗族”的实际,将自治重心下移,建立了“乡镇—片区—自然村(村民小组)”的单元体系,根据面积、人口、地形与交通联系等,将乡镇划分为若干片区,每个片区建立党政公共服务站。原“行政村”村委会转变为党政公共服务站,以自然村为单位开展自治;在自然村设立“村民理事会、党支部、农民合作组织”等,负责自然村范围内事务的治理。湖北秭归县按照“地域相近、规模适度、利益相关、共建共享、文化相连、便于凝聚”原则,取消村民小组,把全县186个行政村化为2055个自然村落,每个村落30~80户住户,拥有1~2平方公里的地域面积,并在村落建立村落理事会,设立“二长八员”制度,开展以村落为治理单元的自治。河池市也将自治中心下移至行政村以下的“自然屯”,在“屯”设立理事会,促进自治落地。

第二,以村民小组为自治单元。广东蕉岭县地处粤北山区,行政村的规模较大,大的行政村有10~18平方公里,小的行政村有3~5平方公里;行政村下辖村民小组较多,平均每个行政村下辖村民小组10多个,下辖20个以上村民小组的行政村就有35个。蕉岭县从单元入手,深度挖掘“宗族”传统底色,即“一个村民小组就是一个或两个宗族的聚居单位”,把治理单元下移至村民小组,在村民小组设立村民理事会,全体村民讨论明确村民理事会职责,并制定理事会章程,并依托村民小组使章程规则上墙、入户,以此撬动自治。

第三,在新型农村社区①下探索“楼栋”自治单元。有些地区借助“移民安置、拆迁安置、灾后重建”等契机,重新规划建立了新型农村社区。新型农村社区在形式上体现为“一村一社、一村多社、多村一社”等。虽然社区对农村社会进行了整合,集中居住,但在规模上依然较大,联结依然疏松,不便于治理的开展。都江堰市的棋盘社区原来是一个大行政村,人口4000多人,下辖13个村民小组,居住分散;2010年以灾后重建为契机,整村搬迁、集中安置,建立了集中居住的新型农村社区,把社区划分为若干个楼栋单元,设立楼栋长,以楼栋为单元开展自治,如公共卫生维护、绿植养护、安全巡逻等。社区书记李天平这样说:“有的楼栋就是原来的自然院落,有的楼栋是几个小院坝,有的楼栋彼此熟悉,有的楼栋即使不熟悉天天见也熟悉了。”

① 本文的新型社区指的是因“灾后重建、拆迁安置、移民安置”等外在因素重新整合而形成的新型社区,不包括只改名字(把村委会改为社区)、不改居住形式的社区。

总之,新时期农村自治单元呈现出多元化、多样化的特点,但基本思路是相同的,即在于找到合适的、有效的自治单元。首先,自然村落、村民小组为自治单元的探索,在于下沉自治单元,即“缩小自治单元规模、增强自治单元的联结性”,在单元规模较小、单元联结强的自然村落、村民小组开展自治。其次,以楼栋为自治单元的探索,是在重新整合的新型农村社区的基础上,注重规模、联结两个要素,将规模较小、联结度高的楼栋作为自治单元,开展“微自治”。无论是自然村落(屯)、村民小组,还是楼栋,均以单元为切入点,以规模、联结找到有效的自治单元,推动自治有效。

五、结论与讨论有效的自治单元是乡村自治有效的基础。确定有效的自治单元,对实现新时代乡村振兴下的自治有效具有重要意义。本文从单元视角切入,从规模、联结两个维度探讨了历史变迁中单元有效与自治有效之间的关系,对实现乡村振兴下的农村治理有效具有一定的启示。

(一) 有效的自治单元决定有效的自治自治单元与自治有效紧密相关。如表 1所示,自治单元的规模较小,自治单元的联结性较强,容易产生自治的集体行动,自治的有效性较高。传统时期的自然村落单元、人民公社时期的生产小队单元,以及新时期的自然村落(自然屯)、村民小组和楼栋等单元,单元规模相对较小,村民之间的交往密切、互相熟悉,是一个熟人社会,单元联结性较强,在这样的单元下容易形成有效性较高的自治。改革开放之后,实行村民自治制度,一段时期内弥补了人民公社取消后农村社会的秩序真空,带来了“自由的微风”,促进了农村民主的发展和农村事务的自我治理。但是“合村并组”之后,自治基本单元上移、扩大,行政村单元规模逐渐变大,小行政村变为大行政村,这样的单元下,村民之间的熟悉度低,是一个“半熟人社会”,单元联结性较低,导致自治遭遇困境,自治有效性也逐渐降低。

| 历史时期 | 自治单元形态 | 单元规模 | 单元联结 | 自治有效性 |

| 传统时期 | 自然村落 | 较小 | 强 | 高 |

| 人民公社时期 | 生产小队 | 较小 | 强 | 高 |

| 村民自治时期(从自治制度施行到“合村并组”) | 行政村(由小到大) | 逐渐扩大 | 逐渐减弱 | 逐渐降低 |

| 新时期 | 自然村落(自然屯)、村民小组、楼栋等 | 较小 | 强 | 高 |

历史总是给人以启示。以自治单元为切入点探索自治有效,有较高的实践价值。在乡村振兴背景下,自治有效是治理有效的重要内容,自治有效取决于单元的有效性。找到有效的自治单元,是提高或实现自治有效性的基础。如摩尔根所说,单元的性质决定了上层政治体系的性质。单元决定治理,单元有效决定自治有效。正因此,2018年9月中共中央印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022)》中指出“继续开展以村民小组或自然村为基本单元的村民自治试点工作”,这说明在乡村振兴背景下,以单元有效来探索自治有效具有较高的现实价值。

(二) 有效的自治单元要考虑规模、联结两个因素自治单元作为治理活动开展的空间载体,其具有两个基本属性:一是地理属性。在地理学意义上,自治单元是自治行动发生的特定范围的地域空间。这决定了自治单元有特定的地域范围和明确的边界,进一步决定了自治单元存在一定的规模性。因此,自治单元规模与自治行动密切相关,像“村民小组、自然村落(屯)、生产小队”这样的适度规模,自治的有效性较高。二是社会属性。自治的主体是人,人是一切社会关系的总和,也是一种交往性的主体。人与人之间的联结形式、联结程度决定着社会的内聚力、向心力。在联结性较高的自治单元下,人们有着共同的意识和诉求,容易发生集体行动,自治的有效性较高。因此,有效的自治单元受规模、联结两个要素的影响。

在单元视角下去探索自治有效,要考虑单元规模、单元联结两个因素。规模、联结两个因素,既考虑到了设置有效的自治单元的地理学属性,即有效的单元规模(适度规模);也考虑到了设置有效的自治单元的主体属性,即治理主体(人)之间的联结。在规模适度、联结性强的自治单元开展自治,容易形成有效性较高的自治。

(三) 在实践中,有效的自治单元是多样化的在乡村振兴视野下,探索并实现自治有效,要以单元规模、单元联结两个因素为参考,在实践中划定和设置有效的自治单元。经过40年改革开放,农村发生了翻天覆地的变化,农村越来越开放、包容和流动,因经济发展、文化等造成各地的情况各不相同,差异性较大。因此,以单元规模、单元联结来探索有效的自治单元,也不能整齐划一,也要注意到农村的实际情况。在实践中,有效的自治单元并不是单一的,而是多样的、多层的。任何形式的自治有效都不可能靠“某一个”或“某一类”有效的自治单元。要结合实际,创新发展自治单元的形式,注意单元规模、单元联结两个要素,在规模适度、联结程度较高的自治单元下开展自治,激发主体共同参与,高度协商,容易带来有效的自治。

(四) 以自治有效单元探索乡村振兴单元乡村振兴的对象是抽象的乡村,如何在实践中振兴乡村,需要找到具象的乡村,也就是乡村振兴单元。治理有效是乡村振兴的基础,治理有效又以自治有效为基础。有效的乡村振兴既依赖于有效的振兴单元(规模),也依赖于农民主体振兴(主体回归以及彼此之间的紧密联系),这恰恰也是决定自治有效的影响因素。因此,有效的自治单元与有效的乡村振兴单元之间存在着现实的逻辑关联性。在现实中,可以以单元联结、单元规模两个标准和条件来探索乡村振兴单元。联结度高、规模适度的单元即为有效的乡村振兴单元,可以是行政村、村民小组或自然村,也可以是小型乡镇、联合型的行政村片区或自然村片区等。但在实践中要注意,乡村振兴单元不同,振兴的重点、路径也不同,要根据单元的社会发展基础来决定。

| [1] |

柏拉图.理想国[M].郭斌和, 张竹明, 译.北京: 商务印书馆, 2012: 137.

|

| [2] |

柏拉图.法律篇[M].张智仁, 何勤华, 译.北京: 人民出版社, 2003: 496.

|

| [3] |

亚里士多德.政治学[M].高书文, 译.北京: 中国社会科学出版社, 2009: 290-291.

|

| [4] |

摩尔根.古代社会[M].杨东莼, 马雍, 马巨, 译.北京: 商务印书馆, 1977: 270.

|

| [5] |

徐勇. GOVERNANCE:治理的阐释[J]. 政治学研究, 1997(1): 63-67. |

| [6] |

科恩.论民主[M].聂崇信, 朱秀贤, 译.北京: 商务印书馆, 1988: 9.

|

| [7] |

邓大才. 产权单位与治理单位的关联性研究——基于中国农村治理的逻辑[J]. 中国社会科学, 2015(7): 43-64. |

| [8] |

达尔.规模与民主[M].唐皇凤, 刘晔, 译.上海: 上海人民出版社, 2013: 64.

|

| [9] |

白雪娇. 规模适度:居民自治有效实现形式的组织基础[J]. 东南学术, 2014(5): 50-57. |

| [10] |

胡平江, 刘思. "分"与"合":集体行动视角下社会组织的有效规模研究——基于广东省龙川县山池村谢氏宗族的田野调查[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2018(5): 19-26. |

| [11] |

奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁, 等, 译.上海: 上海人民出版社, 2011: 64.

|

| [12] |

刘义强, 胡军. 中国农村治理的联结形态:基于历史演进逻辑下的超越[J]. 学习与探索, 2016(9): 70-79. DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2016.09.012 |

| [13] |

卢梭.社会契约论[M].何兆武, 译.北京: 商务印书馆, 2003: 31.

|

| [14] |

李鹏飞. 社会联结:探索村民自治基本单元的关系基础[J]. 求实, 2017(9): 69-82. DOI:10.3969/j.issn.1007-8487.2017.09.007 |

| [15] |

徐勇. "分"与"合":质性研究视角下农村区域性村庄分类[J]. 山东社会科学, 2016(7): 30-40. DOI:10.3969/j.issn.1003-4145.2016.07.003 |

| [16] |

韦伯.儒教与道教[M].洪天富, 译.南京: 江苏人民出版社, 1997: 110.

|

| [17] |

费正清.费正清文集: 美国与中国[M].张理京, 译.北京: 世界知识出版社, 1999: 113.

|

| [18] |

鲁西奇. 散村与集村:传统中国的乡村聚落形态及其演变[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2013(4): 113-130. |

| [19] |

金其铭. 中国农村聚落地理[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1989: 183.

|

| [20] |

建国以来毛泽东文稿(八)[M].北京: 中央文献出版社, 1993: 111.

|

| [21] |

罗平汉. 农村人民公社史[M]. 福州: 福建人民出版社, 2006: 129.

|

| [22] |

邓大才. 中国农村村民自治基本单元的选择:历史经验与理论建构[J]. 学习与探索, 2016(4): 47-59. DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2016.04.009 |

| [23] |

龚志伟. 农村社会组织的发展与村治功能的提升:基于合村并组的思考[J]. 社会主义研究, 2012(5): 87-91. |

| [24] |

徐勇, 赵德建. 找回自治:对村民自治有效实现形式的探索[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2014(4): 1-8. |

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19