2. 浙江大学 中国农村发展研究院, 浙江 杭州 310058

随着外出务工门槛的降低和非农就业机会的增加,在广大发展中国家,农村人口外出务工日益普遍,越来越多的农户家庭呈现“半工半耕”特征,汇款和工资性收入也逐步成为农民收入的重要来源。农户家庭内部劳动力资源配置的变化和家庭收入结构的变动无疑会对农户农业生产经营产生影响。那么家庭成员外出务工后,农户家庭是增加农业生产投资,还是会更加不重视农业生产而减少农业生产性投资呢?对上述问题,学界仍然存在广泛争议。

有部分研究发现,家庭成员外出务工带来收入增长,农户会优先购置农业生产性资产,表现为外出务工显著促进农业生产投资。如Zhao[1]对中国6省的调查研究发现,外出务工促使农户购买更多的农业机械。Taylor等[2]对危地马拉农户的调查研究表明,外出务工促进农户在农业生产中施用更多的肥料。钱文荣、郑黎义[3]对中国江西省稻农的研究也指出,非农汇款有助于农户在水稻生产中投入更多的农药。类似的,De Brauw[4]对越南的研究、Chiodi et al[5]对墨西哥的研究,以及Randazzo and Piracha[6]对塞内加尔的研究也都证实,农户倾向于将非农收入用于农业生产投资。

但也有诸多研究指出,农户并没有因为家庭成员外出务工而增加农业生产投资。De Brauw和Rozelle[7]对中国农民工的投资行为进行实证分析,发现非农汇款没有被用于农业生产性投入。Huang等[8]基于山东省水果种植户的实证研究表明,农户对农业的生产性投入并没有随着外出务工而增加。Damon[9]针对萨尔瓦多移民的经验研究发现,非农收入对农业生产投资的促进作用十分有限。Davis和Lopez-Carr[10]对中美洲四国的研究也证实,外出务工没有有效提高农户农业投资水平。之所以如此,一方面,这可能是由于非农汇款收入主要被用于非生产性支出。如Mines and De Janvry[11]对墨西哥村庄的个案研究发现,农户主要将汇款用于提升生活舒适度的消费上。Adams and Cuecuecha[12-13]分别考察了危地马拉和印度尼西亚的农户如何使用汇款,发现汇款主要被用于改善农户家庭生活和购买耐用品。另一方面,也可能是由于非农汇款被用于其他类型的投资, 如住房投资和教育投资等方面。如Osili[14]的研究表明,尼日利亚的移民更偏爱住房建设而不是农业生产方面的投资。Zhu et al[15]关于中国农民工汇款的一项研究也发现,汇款多被用于住房建设。而Yang[16],Quisumbing和McNiven[17]对菲律宾的两项研究成果表明,汇款会被优先用于子女教育投资。

还有研究却发现,家庭成员外出务工后农户反而会减少农业生产投资。Ahituv和Kimhi[18]对以色列的研究证实,外出务工负向影响农业生产性资产积累。Morera和Gladwin[19]基于洪都拉斯两个农村社区的案例研究表明,外出务工不利于农户进行土地保护型的农业投资。Hennessy和Brien[20]对爱尔兰的研究证实,外出务工导致农业收入的重要性下降,农户会减少农业生产性投资。Mathenge等[21]针对肯尼亚农户的研究也发现,随着农户家庭外出务工收入比例的提升,农业经营渐趋粗放,农业生产中的肥料和杂交种子投入会逐渐减少。上述研究也得到国内部分学者的证实,如Wu和Meng[22]对中国5省的研究表明,随着农户收入结构中非农份额的增加,农户会减少购买农业生产工具。Qin[23]对重庆市的研究发现,相对于没有外出务工的农户,有外出务工的农户在单位土地上投入的化肥和农药都较低。Ji等[24]基于安徽省农户的实证研究表明,家庭成员外出务工比例的提升会降低农户购买小型机械的可能性。

整体而言,学界针对外出务工与农业生产投资进行了丰富而饶有意义的探讨,这为后续研究奠定了良好基础。然而,已有研究仍然存在以下几点不足:首先,已有文献基本没有考虑到外出务工与农户农业生产性投资之间的内生性问题,即外出务工不仅会影响农户的农业生产性投资,而农业投资也可能会反向影响农户家庭劳动力资源配置和外出务工情况。因而,既有研究的可靠性值得商榷;其次,就中国情景下的研究而言,多数成果使用的是区域性调查,样本量普遍较小,缺乏基于全国代表性样本进行研究的成果,因而其结论的普适性值得怀疑。同时也就无法回答在全国层面上, 外出务工究竟如何影响农业生产性投资?第三,已有成果较少涉及外出务工对农业生产性投资的影响是否存在区域差异,而分析外出务工对不同种类农业生产性投资差异化影响的研究也不多见。

发展农业离不开生产性投入,对农业的投资关乎中国农业的现代化转型、粮食安全和农业可持续发展。尤其是当前,中国农业生产正处于传统农业向现代农业转变的大转型时期,农业生产性投资存在何种变化趋势,对于中国这个人口大国的粮食安全保障,以及对于农业可持续发展而言,无疑均是十分关键的。基于此,本文试图较为全面的阐述外出务工对农户农业生产投资的影响路径,并以具有全国代表性的微观调查数据CFPS2012为研究样本,对新时期农户家庭成员外出务工如何影响农业生产投资进行实证分析。为解决外出务工和农业生产性投资之间可能存在的内生性问题,引入替代变量法和工具变量法予以解决,最终得出较为稳健的结论。并且,本文还将农业生产性投资区分为两大类型,分析外出务工对不同类型投资的差异化影响。在此基础之上,将样本按照东中西部进行划分,试图探究外出务工对农业生产性投资的影响是否具有区域差异,从而丰富本领域的研究。

二、外出务工对农业生产投资的影响机理虽然关于外出务工与农业生产投资的相关成果较为丰富,但系统梳理外出务工影响机制的文献却并不多见。结合已有的成果,本文认为家庭成员外出务工可通过下述五个途径来影响农户农业生产投资。

1.外出务工通过农业劳动力流失来影响农户农业生产投资(劳动力流失效应)。诸多研究证实,家庭成员外出务工会直接减少农业生产领域的劳动力,从而造成农业劳动力短缺。特别是在农村雇工市场并不完善的环境约束下[25],以及农业生产过程监督的困难,家庭缺失劳动力通常不能有效被雇工所替代。为了适应劳动力不足,农户会相应改变投资策略来满足农业生产。已有的研究发现,在此背景下,通常会增加劳动节约型的投资(如农业机械),减少劳动密集型投资[26]。

2.外出务工通过提升农户家庭收入水平来影响农户农业生产投资(收入效应)。部分家庭成员进入非农产业后,其收入水平会明显上升,为改善留守成员福利,通常会汇出一部分收入给留守在家的成员。这无疑会扩展留守成员的收入约束边界,使得留守成员有能力购买更多的农业生产资料[1, 4],如肥料、农药、薄膜、农业机械等。但正如前述分析中指出,收入的增加只是一个必要非充分条件,农户是否相应增加农业生产投资,取决于汇款收入是否被用于该领域的投资。

3.外出务工通过改变家庭收入结构来影响农业生产投资(结构效应)。由于农业效益相对较低,在城乡收入差距和不同产业工资水平差异的影响下,农村劳动力的外出务工现象日渐频繁[27]。随着家庭成员外出务工比例的提升,农户对农业的依赖程度会逐渐降低,农业收入的重要性也会相应下降[28]。2013年国家统计局公布的数据显示,工资性收入已经超过农民纯收入的40%,并且成为农民收入增长的主要来源。由于在家务农的机会成本高,男性和青壮年劳动力多流入非农产业,留守农业的劳动力渐趋老年化和女性化。在此背景下,农户大多不期待通过农业来实现增收,粗放式经营已经成为常态[29]。此时,理性的农户会优先考虑回报率更高的非农产业作为投资领域,对农业的投资可能会减少,农户更可能将非农收入用于开办家庭小型企业[30]。

4.外出务工为家庭农业生产充当了农业保险的功能(保险效应)。外出务工减缓收入波动对农业生产的冲击[31],这可能有助于农户增加农业生产投资。农业是天然的弱质产业,同时面临自然风险和市场风险,尤其是自然灾害等不可抗拒因素会对农业产生极大的负面影响。发达国家的实践表明,完善的农业保险能显著促进农户对农业的投资[32]。但是在中国这样一个发展中国家,无论是政策性农业保险还是商业性农业保险均不完善,保险市场仍然无法成为真正的“熨平机制”。一旦发生自然灾害,农户就只能独自承受损失,从而严重打击农户投资农业的信心,这无疑会不利于农业生产投资的稳定性。当部分家庭成员参与外出务工时,则能够减缓自然风险冲击对家庭农业生产产生的不利影响。因为,在一定程度上,外出务工和汇款收入充当了农业保险的功能[33]。由于外出务工家庭的收入和消费风险被分散,即使发生自然灾害,汇款收入也能够帮助家庭留守人员度过困难,这有利于提高农户抵抗风险能力,增强农户投资农业的信心[34],从而促进农户的农业生产投资。

5.外出务工可能会通过缓解农户家庭的信贷约束来影响农业生产投资(信贷效应)。虽然农户对农业的投资很大一部分来自家庭自我积累,但贷款在农业生产中的重要地位不容忽视[35],对农业这种资金需求时间高度集中的产业尤其如此。诸多研究均证实,良好的、有效率的农村信贷会增强农户投资农业的能力[36]。然而,由于农业信贷的交易成本高、风险大和收益低,导致农村金融市场存在严重的信贷配给,农户常常不能够从正规金融机构获得贷款或足额贷款。在正规信贷无法满足的情况下,大部分中国家庭主要依靠非正规金融来缓解信贷约束。外出务工能够通过下述两个途径来增强农户获得信贷的可能性。一方面,外出务工通过提升农户收入水平和收入来源多样性来增加正规信贷获得可能性。收入的增加和波动风险的降低会提高银行放贷意愿,从而有利于农户增加获得银行贷款的概率和额度[37]。另一方面,外出务工有助于农户突破传统的地缘和血缘等强关系,构建以业缘、趣缘、友缘为主的弱关系网络[38],有助于农户获得更多来源的非正规信贷[39]。相对而言,有外出务工的农户能更便利地利用信贷市场,这可能有利于农户增加农业生产性投资。但这同样只是一个必要条件,如果农户并非将借贷资金用于农业生产领域的投资,而是用于家庭生活消费、教育投资、购买耐用品、维修和建设住房、子女婚姻等方面[40],那么信贷获得能力的提升可能对农业生产投资没有影响。

整体而言,家庭成员外出务工会通过劳动力流失效应、收入效应、结构效应、保险效应和信贷效应来共同影响农户农业生产投资,但外出务工最终如何影响农户农业生产投资则取决于综合效应,还需要进一步实证检验。

三、数据来源、模型设定与变量设置 (一) 数据来源本文使用的数据来自北京大学中国家庭动态跟踪调查(China Family Panel Studies,CFPS),该调查旨在通过追踪调查个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会、经济和人口等方面的变迁。CFPS覆盖中国大陆25个省(市、自治区),采用三阶段不等概率的整群抽样设计。

本文主要使用2014年发布的CFPS2012。由于CFPS2012缺乏社区层面信息,这一信息只能从CFPS2010中获取,因而,首先对两个数据库进行合并匹配,且只保留那部分同时参加过两次问卷调查的农村家庭与成员信息。经过处理后,最终获得CFPS2012中24个省(市/自治区)、134个县(区)、420个村庄,共6785户农户家庭的有效信息。相对以往的研究,本文的数据覆盖范围更广,从而更具全国层面代表性。

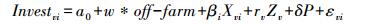

(二) 模型选择为分析外出务工对农业生产投资的影响,将基准模型设定如下:

|

(1) |

其中,Investvi为村庄v农户家庭i的农业生产投资情况,以往的研究多分析某一类农业生产投资,但本文同时聚焦两大类农业生产性投资。具体包括与土地直接关联的流动性投资和与土地不直接关联的固定性投资两大类。off-farm指的是关键解释变量,即外出务工,Xvi表示家庭人口特征变量、资产特征变量和土地特征变量,Zv表示村庄特征变量,P为省份虚拟变量,以控制区域层面因素可能的影响;εvi为随机扰动项。

(三) 变量设置1.农业生产投资。本文将农业生产投资分为两类:一类是与土地直接关联的流动性投资,包括化肥、种子和农药等。另一类是与土地不直接关联的固定投资。对第一类投资,参照既有研究并考虑数据可获得性,将农户家庭2012年投入到农业生产中的化肥、种类、农药转化为货币价值并加总[7],然后进行对数化处理。第二类投资,考虑到农户的主要固定资产投资为农业机械,因而选择农业机械作为这一类投资的代表[1]。本文使用农户持有的各类农业机械的总价值来表示[41],同样进行对数化处理。

2.外出务工。本文所指的外出务工是家庭层面的,考虑到外出务工的本质是家庭内部劳动力资源的再配置,因而,借鉴De Brauw[4]的研究,使用“非农劳动力占家庭总劳动力之比”,即家庭成员外出务工比例予以表示。

3.控制变量。为提高拟合回归的可信性,参照既有文献引入一系列控制变量。主要包括家庭人口特征、家庭资产特征、土地特征、村庄特征4个维度共10个控制变量①。其中:(1)家庭人口特征包括家庭劳动力数量、平均年龄、平均受教育程度、女性比例4个变量。之所以引入劳动力数量,是因为劳动力与资金、机械存在相互替代或补充的效应[24],会影响到农户的投资决策。除了劳动力数量,劳动力的素质和构成也会对其投资决策产生重要影响。当前,由于农业相对效益低下,劳动力多会优先考虑非农产业,进而导致农业生产的劳动力弱质化,即劳动力年龄老化,受教育水平不高,女性占比趋高等现象日益普遍[42]。因而引入家庭层面的平均年龄、平均受教育程度、女性比例3个控制变量,试图来控制老年化、文化素质、女性化的影响。(2)家庭资产特征包括金融性资产价值、非房贷性金融负债两个变量。是否投资农业,很关键的一个影响因素就是农户的投资能力[28]。这里引入正反两方面的变量,以金融性资产价值来表征农户的财富水平和经济能力,以非房贷性金融负债来表示农户的负债水平。(3)土地特征包括承包地资产价值和实际经营土地面积两个变量。土地是农业生产的基础,承包地价值会影响到农户的投资决策。土地价值能够较好显示土地的未来增值空间,因而预期农户会基于长远考虑,选择更高的投资水平来维持土地价值。土地经营面积则是影响生产投资的一个关键变量,更大的经营面积意味着农户需要投入更多的流动性资产;更大的土地经营面积,也意味着劳动力短缺情况会越发凸显[43],增加农业机械投资的可能性更大。(4)既往研究多忽视村庄层面因素的影响[41],本文引入村庄地形地貌和交通情况两个变量予以控制。其中地形地貌通过影响耕作难度来影响农户的投资行为[25],而交通情况则会通过影响生产资料获得便利性来影响农户的投资行为。此外,为控制区域层面因素可能的影响,进一步引入省份虚拟变量予以控制。

① 主流文献基本只考虑投入端影响,少有将投资收益考虑进来。本文没有将投资收益考虑进来,除了借鉴主流范式,主要考虑调查的样本主要是小农户,经营农业并不是利润导向的。而且本文的数据也不支持分类型投资的回报计算,这有待后续研究。

模型涉及的所有变量及相应的统计描述性分析见表 1。

| 变量 | 变量说明 | 平均值 | 标准差 |

| 流动性投资对数 | 农药、化肥和种子价值(元) | 7.60 | 1.27 |

| 农业机械投资对数 | 家庭持有农业机械价值(元) | 2.82 | 3.6 |

| 外出务工 | 非农劳动力*100/家庭总劳动力人数 | 61.73 | 27.82 |

| 劳动力数量 | 家庭劳动力人数(人) | 1.65 | 0.93 |

| 女性比例 | 家庭成员中女性比例 | 0.54 | 0.18 |

| 平均年龄 | 家庭成员平均年龄(岁) | 35.04 | 15.22 |

| 平均受教育程度 | 家庭成员平均教育年限(年) | 8.35 | 3.40 |

| 金融性资产价值对数 | 金融性资产总价值(元) | 7.81 | 2.78 |

| 非房贷性金融负债对数 | 非房贷金融负债价值(元) | 0.82 | 5.08 |

| 承包地价值对数 | 承包地资产价值(元) | 8.05 | 4.48 |

| 实际经营土地面积 | 家庭正在耕种土地面积(亩) | 6.68 | 10.05 |

| 村庄地形地貌 | 1=丘陵;2=高山;3=平原;4=其他(对照) | 2.19 | 1.05 |

| 村庄交通情况 | 村委会所在地到县城所用时间(小时) | 1.12 | 1.71 |

运用Stata12.0进行tobit模型回归,回归结果见表 2。

| 变量 | 流动性投资 | 农业机械投资 |

| 外出务工 | -0.005*** | -0.004 |

| (-4.55) | (-1.46) | |

| 劳动力数量 | 0.060** | 0.462*** |

| (-2.26) | (-6.44) | |

| 女性比例 | 0.148 | -0.203 |

| (-1.35) | (-0.67) | |

| 平均年龄 | -0.008*** | -0.020*** |

| (-4.35) | (-4.48) | |

| 平均受教育程度 | 0.017*** | 0.035** |

| (-3.35) | (-2.33) | |

| 金融性资产价值 | 0.023*** | 0.095*** |

| (-3.65) | (-5.31) | |

| 非房贷性金融负债 | 0.015*** | 0.012 |

| (-4.63) | (-1.25) | |

| 承包地价值 | 0.087*** | 0.134*** |

| (-17.63) | (-10.95) | |

| 实际经营土地面积 | 0.030*** | 0.048*** |

| (-19.95) | (-10.31) | |

| 村庄地形地貌 | 0.137*** | 0.092** |

| (-8.63) | (-2.01) | |

| 村庄交通情况 | -0.040*** | -0.017 |

| (-4.16) | (-0.63) | |

| 省份 | 已控制 | 已控制 |

| 常数 | 6.505*** | -0.239 |

| (-36.39) | (-0.48) | |

| 样本量 | 4484 | 5297 |

| 注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;括号内为t值。下表同。 | ||

从表 2拟合结果来看,外出务工在1%显著性水平负向影响农业流动性生产投资,这与Qin[23]的研究保持一致,从而说明农户家庭成员外出务工对流动性生产投资的消极效应大于积极效应,在5种效应的综合影响下,表现为随家庭成员外出务工比例的提升,农户会逐渐减少农业生产中的流动性要素投入。

农业机械是与土地不直接相关的固定性生产投资,农户购置农业机械的主要目的是节约劳动力和提高农业生产效率。就外出务工对农业机械影响而言,虽然其影响方向与流动性生产投资一致,但并未通过显著性水平检验。这说明,在5种效应的综合作用下,家庭成员外出务工对农业机械投资并没有显著影响。

控制变量方面,同时显著影响农业流动性生产投资和农业机械投资的因素还包括家庭劳动力人数、家庭成员平均年龄、家庭成员平均受教育程度、家庭金融性资产价值、家庭承包土地资产价值、家庭实际经营土地面积、村庄地形地貌共7个变量,且这些因素对两类投入的作用方向相同。

具体而言,家庭劳动力越多,农户越可能进行流动性生产投资和农业机械投资。家庭劳动力人数正向促进流动性生产投资,可能是因为这类投入是劳动密集型的,需要更多农业劳动力来匹配,这与外出务工负向影响流动性生产投资也相互印证。家庭劳动力人数正向影响农业机械投资,与预期相反。这可能是由于农业机械投资金额较大,劳动力数量越多、农户家庭收入水平越高,农户更有能力进行这一类投入。家庭成员平均年龄负向影响流动性投资和农业机械投资,说明老年化不利于这两类农业生产投资。家庭成员平均受教育水平正向促进两类投资,说明教育是重要的,提升人力资本能够有效提升农户对农业的生产投资。家庭金融性资产价值正向促进农户这两类投资,说明农户家庭越富裕,越可能增加农业流动性生产投入和固定资产投入。家庭承包地价值正向促进这两类生产投资,可能是由于土地价值越高,农户越倾向于通过增加投入来维持土壤质量。土地经营面积越大,农户越可能增加两类投入,说明规模经营对于农户生产投资有积极影响。这是因为种植规模越大,单位土地的投资成本越低,进行此类投资越划算。村庄地形地貌也通过了1%显著性水平检验,说明地形地貌确实会对农业生产投资有影响。

(二) 分区域回归中国幅员辽阔,区域特征差异较大,因而按照东、中、西部将整体样本划分为3个分样本①,分别进行拟合回归(表 3)。结果显示,在东部、中部和西部地区,外出务工对农业机械投资的影响均不显著,这与基准模型并无二致,说明外出务工对农业机械投资的影响是稳健的,并不存在区域差异。对于流动性生产投资,在东部和中部地区,外出务工显著负向影响这一类投入,这与基准模型也保持一致。但在西部地区,外出务工对流动性生产投入的影响不显著。这可能是因为西部地区发展滞后,农户整体收入水平也较低,农业收入在农户总收入中的比例仍然较高,从而导致西部地区农户仍然对农业生产十分看重。因而,即使家庭成员外出务工越来越普遍,但鉴于农业收入的重要性,以及流动性生产投资是农业生产中不可或缺的基础性投资,西部地区农户并不会因为外出务工而放弃这部分收入,从而表现为外出务工对这一类投资的影响尚不显著。

| 变量 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | |||||

| 流动性投资 | 农业机械投资 | 流动性投资 | 农业机械投资 | 流动性投资 | 农业机械投资 | |||

| 外出务工 | -0.005*** | -0.006 | -0.005*** | -0.000 | -0.001 | -0.005 | ||

| (-3.00) | (-1.42) | (-2.97) | (-0.04) | (-0.61) | (-1.08) | |||

| 其他变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | ||

| 常数 | 5.956*** | 0.157 | 7.082*** | -2.762*** | 6.524*** | 2.828** | ||

| (-19.55) | (-0.21) | (-26.24) | (-3.00) | (-16.00) | (-2.42) | |||

| 样本量 | 1558 | 1925 | 1319 | 1556 | 1607 | 1816 | ||

| 注:表 3中控制变量与表 2完全一致,为节省篇幅没有显示,感兴趣的读者可向作者索要。 | ||||||||

① 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东10省(市),中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8省,西部地区包括广西、贵州、云南、重庆、四川、陕西、甘肃7省(市/自治区)。

五、稳健性检验 (一) 替代变量法在逻辑上,外出务工会影响农户的农业投资行为,而农户投资行为也会反向影响农户外出务工决策。比如,如果农户决定增加农业流动性投资,就需要相应增加农业劳动力投入来进行匹配,外出务工的劳动力就可能减少。而当农户增加农业机械这一类投资时,由于农业生产效率的提升,会便利家庭劳动力从农业生产中解放出来,从而可能增加外出务工人数。然而,已有研究对两者的反向因果关系重视不足。为减轻这一内生性,参照黄季焜等[44]的方法,使用农户家庭历史外出务工比例作为本期外出务工比例的替代变量。虽然这并不能够完全消除内生性问题,但由于外出务工决策先于农户投资行为发生,因而能够在一定程度上减轻这一问题。外出务工的历史数据来自CFPS2010全国层面数据。统计描述性结果表明,CFPS2010中农户家庭非农就业率的均值为62.93%,和CFPS2012较为接近。回归结果显示(表 4第1列和第2列),对于流动性生产投资,外出务工依然通过1%显著性水平,表现为负向影响农户这一类投入。同时,对于农业机械投资,外出务工的影响依然不显著。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 流动性投资 | 农业机械投资 | 流动性投资 | 农业机械投资 | |

| 外出务工 | -0.003*** (-3.32) |

0.004 (-1.46) |

-0.005*** (-4.88) |

-0.002 (-0.91) |

| 劳动力数量 | 0.104*** (-4.32) |

0.533*** (-9.61) |

0.059** (-2.24) |

0.486*** (-6.76) |

| 女性比例 | 0.056 (-0.52) |

-0.234 (-0.77) |

0.168 (-1.54) |

-0.318 (-1.04) |

| 平均年龄 | -0.003** (-2.22) |

-0.017*** (-4.17) |

-0.007*** (-4.07) |

-0.023*** (-5.26) |

| 平均受教育程度 | 0.018*** (-3.38) |

0.033* (-2.21) |

0.020*** (-3.84) |

0.019 (-1.28) |

| 金融性资产价值 | 0.022*** (-3.46) |

0.094*** (-5.27) |

0.024*** (-3.80) |

0.091*** (-5.05) |

| 非房贷性金融负债 | 0.014*** (-4.30) |

0.012 (-1.26) |

0.015*** (-4.66) |

0.011 (-1.14) |

| 承包地价值 | 0.087*** (-17.69) |

0.137*** (-11.31) |

0.085*** (-17.23) |

0.141*** (-11.46) |

| 实际经营土地面积 | 0.030*** (-19.89) |

0.048*** (-10.44) |

0.029*** (-19.11) |

0.049*** (-10.39) |

| 村庄地形地貌 | 0.135*** (-8.53) |

0.093** (-2.05) |

0.136*** (-8.58) |

0.075 (-1.63) |

| 村庄交通情况 | -0.040*** (-4.20) |

-0.015 (-0.56) |

-0.042*** (-4.32) |

-0.010 (-0.39) |

| 省份(县域) | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 常数 | 6.106*** (-41.28) |

-0.725* (-1.78) |

6.304*** (-36.58) |

0.827* (-1.74) |

| 样本量 | 4484 | 5297 | 4484 | 5297 |

前述模型中均引入省份虚拟变量来控制区域层面可能的影响。然而,考虑到省份内部农户特征和区域特征仍存在较大差异,因而引入县域层面虚拟变量来替代,并观察模型的稳健性。相对而言,6785个样本农户分布在134个区县,这已经是很强的区域控制了[45]。检验结果显示(表 4第3列和第4列),外出务工对流动性生产投资和农业机械投资的影响依然稳健,系数显著性和作用方向并没有发生变化。

(二) 工具变量法农户家庭的农业生产投资可能反向影响农户家庭外出务工。当农户购置较多劳动节约型生产要素时,农业领域需要的劳动数量会减少,这能够增加外出务工人数。而当农户投入更多的劳动密集型生产要素时,就需要更多的农业劳动力,这可能会降低家庭成员外出务工比例。为缓解这种相互影响,上述分析中已经使用替代变量法来处理,但这只能在一定程度上减轻内生性,更好的办法是找到合适的工具变量。

本文使用农户所在村庄的劳动力外出务工比例作为工具变量。之所以如此,一方面是考虑到,农户外出务工并不是盲目的,而是受社会网络的深刻影响。特别是对乡村而言,居民相互之间多为熟人,外出务工会互帮互带。作为农户最重要的社会资本,村庄层面劳动力外出务工比例会对农户家庭成员的外出务工有显著影响[46],良好的社会网络能够提升家庭成员外出迁移概率。但村庄层面的外出务工比例对于家庭的农业生产投资行为却是相对外生的,因而这一变量作为工具变量是合适的[47]。统计描述性分析结果显示,村庄层面的非农就业率为34.3%,远低于家庭层面。使用工具变量进行2SLS估计,首先用弱工具变量检验来判断工具变量的有效性。结果显示,第一阶段回归检验的F值大于10,且在1%的显著性水平上显著,表明不存在弱工具变量问题。

工具变量回归结果显示(表 5),外出务工在5%的显著性水平负向影响农户流动性生产投资。说明外出务工对农业流动性投资的影响是十分稳健的,即使考虑到内生性问题,依然如此。但值得注意的是,外出务工对农业机械投资的影响转为正向,这与已有文献保持一致[1],但也没有通过显著性检验,说明外出务工不影响农业机械投资的结论也是稳健的。

| 变量 | 流动性投资 | 农业机械投资 |

| 外出务工 | -0.254** (-2.20) |

0.066 (-0.78) |

| 劳动力数量 | -2.528** (-2.10) |

1.669 (-1.15) |

| 女性比例 | 3.554** (-2.19) |

-1.092 (-0.95) |

| 平均年龄 | -0.272** | 0.036 |

| (-2.22) | (-0.53) | |

| 平均受教育程度 | 0.040 | 0.013 |

| -1.84 | (-0.41) | |

| 金融性资产价值 | 0.071** | 0.073** |

| (-2.22) | (-2.05) | |

| 非房贷性金融负债 | 0.043** | 0.001 |

| (-2.44) | (-0.07) | |

| 承包地价值 | 0.085*** | 0.181*** |

| (-4.73) | (-2.94) | |

| 实际经营土地面积 | 0.021*** | 0.054*** |

| (-2.87) | (-6.20) | |

| 村庄地形地貌 | 0.108* | 0.068 |

| (-1.83) | (-1.34) | |

| 村庄交通情况 | -0.069* | 0.003 |

| (-1.84) | (-0.08) | |

| 省份 | 已控制 | 已控制 |

| 常数 | 30.64*** | -7.755 |

| (-2.73) | (-0.85) | |

| 样本量 | 4455 | 5261 |

上述拟合结果显示外出务工始终负向影响农业流动性生产投资,这与既有研究保持一致[23]。但外出务工并不影响农户对农业机械的投资,这与已有的成果并不一致。多数成果发现,非外出务工家庭多会增加农业机械投资,从而有效替代流失的农业劳动力[24]。

外出务工之所以不影响农业机械投资,一方面是因为,农户种植规模偏小,农户并不需要购置农业机械来替代流失劳动力。中国农户是典型的小农,种植规模偏小,需要的劳动力并不多,即使外出务工减少了农业劳动力数量,但农村居民之间季节性帮工以及雇工市场发展能够缓解劳动力流失效应[48],家庭剩余劳动力仍然有能力继续耕种。另一方面可能是由于农机社会化服务体系的繁荣发展,从而对家庭购置农机需求形成有效替代。中国农户的家庭经营规模普遍偏小,而农业机械是一笔花费不菲的长期投资,这使得单个农户购买农业机械很不划算。但劳动力流失客观上带来了农业机械的需求,近年来,为了满足小规模农户对农业机械的需求,专业化的农机服务组织在农村大量涌现,诸多劳动密集型的生产环节都实现了外包化和机械化[49]。在农业生产环节外包化背景下,农户并不需要自己购买农业机械,只需要购买农机服务即可[50],即对于小规模农户而言,购买农机化服务是一种有效的替代方式。但CFPS2012中缺乏农户购买农机服务的信息,因而这一点有待后续研究的检验①。但整体而言,经营规模偏小是家庭成员外出务工后,农户不增加机械投资的关键所在。

①实际上,在分析农业机械投资时,替代性的农业机械服务变量应该作为控制变量,但由于数据限制,没有进行控制,这有待于后续进一步的研究检验。

为证实上述判断,按照农户家庭实际经营土地面积是否大于样本均值,将整体样本区分为两个分样本。当农户耕种土地面积小于等于均值时,将其命名为小农户,当农户耕种土地大于样本均值时,命名为大农户。应用基准模型,对上述两个分样本进行拟合回归,结果显示②,对于小农户,外出务工的影响系数依然为负,这与基准回归保持一致;但对于大农户,非农就业的系数却转为正向。虽然外出务工的系数依然不显著,但也充分说明一个问题,即随着种植规模的扩大,农户会更倾向于增加农业机械投资,从而证实了上述猜测。

②对于上述两个分样本回归模型,为节省篇幅,本文没有给出具体结果,需要的可向作者索取。

六、结论与启示当前,中国正处于快速城镇化的时代背景之中,大量农村人口进入城市非农就业,这种大转型究竟会对农业生产投资产生何种影响呢?本文从理论上较为全面地阐述了外出务工对农业生产投资的影响机理,并基于具有全国代表性的CFPS2012数据进行实证分析。结果发现:(1)外出务工显著负向影响农户对农业流动性生产要素的投资,但外出务工对农业机械投资并无显著性影响。考虑到外出务工和农业生产投资之间的内生性问题,运用替代变量法和工具变量法进行稳健性检验,上述结论依然成立。(2)分区域研究表明,外出务工对流动性生产要素的投入存在区域差异性,东部和中部地区均受到外出务工的显著负向影响,但在西部地区这一结论并不成立。而外出务工对农业机械投资的影响不存在区域差异。(3)进一步的讨论表明,之所以家庭成员外出务工后农户没有增加农业机械投资,关键在于经营规模较小,使得农户能有效应付农业生产。但随着经营规模的扩大,农户会更倾向增加农业机械投资。

基于上述发现,本文得出以下几点启示。(1)要高度重视外出务工对农业流动性生产投资以及农业生产的负面影响。农村地区人口外出务工的趋势不可逆转,但要特别注意农业劳动力过度转移对农业生产的潜在危害,如农业经营的副业化、粗放化、投入减少带来的土壤质量退化等。一些调查和研究也已经证实,劳动力外出务工不利于流出地的农业发展,危害粮食安全和农业可持续生产,这需要特别引起重视。(2)外出务工对农户流动性生产投资行为的影响具有区域差异性。在落后地区,农业对于农户生计仍然十分重要,外出务工并不会导致农户减少这一类投资。但在东部和中部地区,外出务工的负面影响仍然存在。因而,在落实支持政策时,需要考虑到这种差异性,在鼓励西部地区农户的同时,要特别注重调动中东部农户投资农业的积极性。(3)要关注外出务工对不同类型农户农业机械需求的影响。中国的农户种植规模普遍偏小,但随着农业劳动力持续外出务工,农地流转日益普遍,经营规模会日益扩大,农户对农业机械的需求会逐渐增加。随着农户的分化,不同规模农户对农业机械投资也会出现分化,种植大户购置农业机械意愿更为强烈。因而,为推进农业现代化,仍然需要大力推动土地流转,实现土地集中和适度规模经营,以增强农业竞争力。

当然,本文仍然存在一些不足和缺憾。本文没有纳入替代性选择对农业固定性生产投资的影响,比如农业机械社会化服务对农业机械投入的影响,在后续研究中需要予以改进。

| [1] | Zhao Y. Causes and Consequences of Return Migration:Recent Evidence from China[J]. Journal of Comparative Economics, 2002, 30(2): 376–394. DOI: 10.1006/jcec.2002.1781 |

| [2] | Taylor J E, López-Feldman A. Does Migration Make Rural Households More Productive:Evidence from Mexico[J]. Journal of Development Studies, 2010, 46(1): 68–90. DOI: 10.1080/00220380903198463 |

| [3] | 钱文荣, 郑黎义. 劳动力外出务工对农户水稻生产的影响[J]. 中国人口科学, 2010(5): 58–65. |

| [4] | De Brauw A. Seasonal Migration and Agricultural Production in Vietnam[J]. Journal of Development Studies, 2010, 46(1): 114–139. DOI: 10.1080/00220380903197986 |

| [5] | Chiodi V, Jaimovich E, Montes-Rojas G. Migration, Remittances and Capital Accumulation:Evidence from Rural Mexico[J]. Journal of Development Studies, 2012, 48(8): 1139–1155. DOI: 10.1080/00220388.2012.688817 |

| [6] | Randazzo T, Piracha M. Remittances and Household Expenditure Behavior in Senegal[R]. IZA Discussion Paper, 2014, 8106. |

| [7] | De Brauw A, Rozelle S. Migration and Household Investment in Rural China[J]. China Economic Review, 2008(19): 320–335. |

| [8] | Huang J K, Wu Y H, Rozelle S. Moving off the Farm and Intensifying Agricultural Production in Shandong:A Case Study of Rural Labor Market Linkages in China[J]. Agricultural Economics, 2009(40): 203–218. |

| [9] | Damon A L. Agricultural Land Use and Asset Accumulation in Migrant Households:The Case of El Salvador[J]. Journal of Development Studies, 2010, 46(1): 162–189. DOI: 10.1080/00220380903197994 |

| [10] | Davis J, Lopez-CarrD. Migration, Remittances and Smallholder Decision-Making:Implications for Land Use and Livelihood Change in Central America[J]. Land Use Policy, 2014(36): 319–329. |

| [11] | Mines R, DeJanvry A. Migration to the United States and Mexican Rural Development:A Case Study[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1982, 64(3): 444–454. DOI: 10.2307/1240636 |

| [12] | Adams R H, Cuecuecha A. Remittances, Household Expenditure and Investment in Guatemala[J]. World Development, 2010, 38(11): 1626–1641. DOI: 10.1016/j.worlddev.2010.03.003 |

| [13] | Adams R H, Cuecuecha A.The Economic Impact of International Remittances on Poverty and Household Consumption and Investment in Indonesia[R]. World Bank Policy Research Working Paper Series, 2010. |

| [14] | Osili U O. Migrants and Housing Investments:Theory and Evidence from Nigeria[J]. Economic Development and Cultural Change, 2004, 52(4): 821–849. DOI: 10.1086/420903 |

| [15] | Zhu Y, Wu Z, Peng L, Sheng L. Where did all the Remittances Go:Understanding the Impact of Remittances on Consumption Patterns in Rural China[J]. Applied Economics, 2014, 46(12): 1312–1322. DOI: 10.1080/00036846.2013.872764 |

| [16] | Yang D. International Migration, Remittances and Household Investment:Evidence from Philippine Migrants' Exchange Rate Shocks[J]. The Economic Journal, 2008, 118(528): 591–630. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2008.02134.x |

| [17] | Quisumbing A, McNiven S. Moving Forward, Looking Back:The Impact of Migration and Remittances on Assets, Consumption, and Credit Constraints in the Rural Philippines[J]. Journal of Development Studies, 2010, 46(1): 91–113. DOI: 10.1080/00220380903197960 |

| [18] | Ahituv A, Kimhi A. Off-farm Work and Capital Accumulation Decisions of Farmers over the Life-cycle:The Role of Heterogeneity and State Dependence[J]. Journal of Development Economics, 2002, 68(2): 329–353. DOI: 10.1016/S0304-3878(02)00016-0 |

| [19] | Morera M C, Gladwin C H. Does Off-farm Work Discourage Soil Conservation:Incentives and Disincentives Throughout two Honduran Hillside Communities[J]. Human Ecology, 2006, 34(3): 355–378. DOI: 10.1007/s10745-006-9022-4 |

| [20] | Hennessy T, O'Brien M. Is Off-farm Income Driving On-farm Investment?[J]. Journal of Farm Management, 2008, 13(4): 235–246. |

| [21] | Mathenge M K, Smale M, Tschirley D. Off-farm Employment and Input Intensification among Smallholder Maize Farmers in Kenya[J]. Journal of Agricultural Economics, 2015, 66(2): 519–536. DOI: 10.1111/1477-9552.12093 |

| [22] | Wu H X, Meng X. Do Chinese Farmers Reinvest in Grain Production?[J]. China Economic Review, 1996, 7(2): 123–134. DOI: 10.1016/S1043-951X(96)90004-8 |

| [23] | Qin H. Rural-to-Urban Labor Migration, Household Livelihoods, and the Rural Environment in Chongqing Municipality, Southwest China[J]. Human Ecology, 2010, 38(5): 675–690. DOI: 10.1007/s10745-010-9353-z |

| [24] | Ji Y, Yu X, Zhong F. Machinery Investment Decision and Off-Farm Employment in Rural China[J]. China Economic Review, 2012, 23(1): 71–80. DOI: 10.1016/j.chieco.2011.08.001 |

| [25] | Taylor J E, Rozelle S, De Brauw A. Migration and Incomes in Source Communities:A New Economics of Migration Perspective from China[J]. Economic Development and Cultural Change, 2003, 52(1): 75–101. DOI: 10.1086/380135 |

| [26] | Todaro M P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J]. American Economic Review, 1969, 59(1): 138–148. |

| [27] | Wouterse F. Migration and Technical Efficiency in Cereal Production:Evidence from BurkinaFaso[J]. Agricultural Economics, 2010, 41(5): 385–395. DOI: 10.1111/agec.2010.41.issue-5 |

| [28] | 方鸿. 非农就业对农户农业生产性投资的影响[J]. 云南财经大学学报, 2013(1): 77–83. |

| [29] | Amuedo-Dorantes C, Pozo S. Remittance Receipt and Business Ownership in the Dominican Republic[J]. World Economy, 2006, 29(7): 939–956. DOI: 10.1111/twec.2006.29.issue-7 |

| [30] | Woodruff C, Zenteno R. Migration Networks and Micro-Enterprises in Mexico[J]. Journal of Development Economics, 2007, 82(2): 509–528. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2006.03.006 |

| [31] | Gröger A, Zylberberg Y. Internal Labor Migration as a Shock-Coping Strategy:Evidence from a Typhoon[J]. American Economic Journal:Applied Economics, 2015, 8(2): 123–153. |

| [32] | Wu J J, Adams R M. Production Risks, Acreage Decisions, and Implications for Revenue Insurance Programs[M]//Risk Management and the Environment: Agriculture in Perspective. Springer Netherlands, 2003: 161-180. |

| [33] | Gubert F. Do Migrants Insure Those Who Stay Behind:Evidence from the Kayes[J]. Oxford Development Studies, 2002, 30(3): 267–287. DOI: 10.1080/1360081022000012699 |

| [34] | Taylor J E, Wyatt T J. The Shadow Value of Migrant Remittances, Income and Inequality in a Household-farm Economy[J]. Journal of Development Studies, 1996, 32(6): 899–912. DOI: 10.1080/00220389608422445 |

| [35] | Azam J P, Gubert F. Migrants' Remittances and the Household in Africa:A review of Evidence[J]. Journal of African Economics, 2006, 15(s2): 426–462. |

| [36] | Sudha N. The Productivity of Agricultural Credit in India[J]. Agricultural Economics, 2016(47): 1–11. |

| [37] | Reardon T, Crawford E, Kelly V. Links Between Nonfarm Income and Farm Investment in African Households:Adding the Capital Market Perspective[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1994, 76(5): 1172–1176. DOI: 10.2307/1243412 |

| [38] | 石智雷, 杨云彦. 外出务工对农村劳动力能力发展的影响及政策含义[J]. 管理世界, 2011(12): 40–54. |

| [39] | 林建浩, 吴冰燕, 李仲达. 家庭融资中的有效社会网络:朋友圈还是宗族?[J]. 金融研究, 2016(1): 130–144. |

| [40] | Khandker S R, Pitt M M. The Impact of Group-Based Credit on Poor Households: An Analysis of Panel Data from Bangladesh[R]. World Bank, Washington, DC, 2003. |

| [41] | 刘承芳, 张林秀, 樊胜根. 农户农业生产性投资影响因素研究——对江苏省六个县市的实证分析[J]. 中国农村观察, 2002(4): 34–42. |

| [42] | 毛学峰, 刘靖. 农地"女性化"还是"老龄化"?——来自微观数据的证据[J]. 人口研究, 2009(2): 69–80. |

| [43] | 钟甫宁, 纪月清. 土地产权、非农就业机会与农户农业生产投资[J]. 经济研究, 2009(12): 43–51. |

| [44] | 黄季焜, 郜亮亮, 冀县卿, 等. 中国的农地制度、农地流转和农地投资[M]. 上海: 格致出版社, 2012. |

| [45] | 冷智花, 付畅俭, 许先普. 家庭收入结构、收入差距与土地流转——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据的微观分析[J]. 经济评论, 2015(5): 111–128. |

| [46] | Chang H, Dong X Y, Macphail F. Labor Migration and Time Use Patterns of the Left-behnd Children and Elderly in Rural China[J]. World Development, 2011, 39(12): 2199–2210. DOI: 10.1016/j.worlddev.2011.05.021 |

| [47] | Mu R, Van de Walle D. Left behind to Farm:Women's Labor Re-Allocation in Rural China[J]. Labor Economics, 2011(18): S83–S97. |

| [48] | Yang J, Huang Z, Zhang X, et al. The Rapid Rise of Cross-Regional Agricultural Mechanization Services in China[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2013, 95(5): 1245–1251. DOI: 10.1093/ajae/aat027 |

| [49] | 纪月清, 钟甫宁. 非农就业与农户农机服务利用[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2013(5): 47–52. |

| [50] | Yang J, Wang H, Jin S, et al. Migration, Local Off-Farm Employment, and Agricultural Production Efficiency:Evidence from China[J]. Journal of Productivity Analysis, 2016, 45(3): 247–259. DOI: 10.1007/s11123-015-0464-9 |

2018, Vol. 18

2018, Vol. 18