2008年中央开始推进土地流转以促进农地的适度规模经营,地方政府在实践过程中,主要是从两个方面来加以推进:一方面通过村庄动员,促进农户土地流转,以实现耕地经营权的集中;另一方面通过鼓励资本下乡,以实现耕地的规模经营。学界和地方政府的聚焦点则主要在如何促进农户的土地流转、规模经营以及如何实现效率和利润并保证粮食产量。对于如何促进农户的土地流转,学者从农地产权[1-3]、农村社会保障政策[4-5]、农民个体特征[6-7]、农户兼业情况[8-9]、农户家庭禀赋[10-11]等多个角度进行了诸多研究和探讨。对于农地规模经营,其理论基础和话语合法性则在于规模经济和农业现代化,但是对于我国农地的大规模经营,一些学者基于实践经验和社会性后果的考察,发现不仅会造成效率下降、粮食减产、经营亏损,还会产生损害农户利益、激化社会矛盾、增加社会成本,以及形成对小农户经营的挤压等社会性后果[12-18]。

可以说目前对土地流转和规模经营的研究都有重要推进,但无论是对土地流转的研究还是对规模经营的关注,均是在相互割裂中各自推进,少有将两者统一起来的视角和研究,这与政府最初推进土地流转与规模经营的政策定位有关,政府对土地流出主体与流入主体的不同定位直接影响了土地流转与规模经营的实践运行,也导致了相关学术探讨的分割,对流出主体的定位是农户,但对流入主体的定位却是大户、企业、合作社等。这种分割也造成了如下认识,似乎土地流转(主要是流出)更多是涉及社会性问题,只需要找到阻碍土地流转的社会性因素加以解决就可以了;而农地的规模经营更多是关涉经营性问题,只需要解决一些技术性问题,如提高机械化程度或者农业技术等,就可实现规模效益。但如果换个角度,从农户的角度出发,这两个问题其实是一个问题(土地流转)的两个方面(流入还是流出),是一个统一体,因为这两个方面都涉及一个核心问题,即家庭生计决策。对于农户来说,无论是流出土地还是流入土地(进行规模经营),其背后的决策逻辑是一致的,我们不可能动员农户流出土地,说种地不划算,然后又动员其进行规模经营,说种地很赚钱。小农经营的高土地效率在世界范围内已基本得到验证,而大规模经营的高劳动效率也是一个基本事实,对于农户来说,到底是流出土地还是流入土地,这主要是一个涉及家庭生计决策的问题,也是一个动态变化的过程。

对于农户家庭,耕地可扮演家庭生计资本中的多重角色,从而能在不同的家庭生计目标下都发挥作用,而对于拥有不同生计模式的家庭来说,关于耕地的决策逻辑也是不一样的。张忠明等的研究就发现不同兼业程度农户的土地流转意愿存在显著差异[8];即使同样不倾向于流出土地的兼业户,因为家庭决策的逻辑不一样,其背后的原因也不一样[9]。同时也有学者指出,个体、家庭和社区等因素都可以对农民的土地流转意愿提供一定解释,但土地流转困难的根本原因是大量农民对土地提供生活保障的依赖性有余而对土地实现收益增量的期望性不足[19]。这里土地提供的生活保障和收益增量都是基于家庭生计策略的考量,个体、家庭和社区等其他因素最终也是通过农户家庭生计决策的实质过程才得以对土地流转产生影响。本文试图从家庭生计决策的微观机制出发,将土地流转(流出)和适度规模经营(流入土地)统一于农户家庭决策中,探讨土地流转决定如何在家庭生计决策中被做出,在这个过程中哪些因素发挥了影响以及如何产生影响。

二、农户家庭生计策略及决策逻辑农户家庭生计策略由一系列生计活动组成,并通过多样化的生计活动来实现,在不同的生计资本状况下,各种生计活动相互结合、相互促进以此实现生计策略[20],即通过配置家庭生计资源以达到家庭生计目标。Scoones根据生计活动的不同,将农民的生计策略分为三种:农业集约化或扩大化、生计多样化以及迁移[21]。如果将这三个方面进一步归纳,可以发现,农业集约化或扩大化是在农业生产上使力,生计多样化是通过农业的和非农业的途径来实现生计的多样化,是降低风险的有效策略,而迁移则是彻底放弃原有环境而另寻他路。而对农户生计策略更简单的分类则是农业和非农业,但其中可包括几种组合,如纯农业、纯务工或者半农半工。所以有学者根据家庭生计资本使用所产生的结果即收入来源,将生计策略划分为农业收入为主型、非农收入为主型和混合收入型[22-23]。

生计策略是实现家庭生计的具体手段,那农户决策的逻辑即机制是什么?舒尔茨和波普金指出,小农的经济行为并非如西方学者所认为的非理性,恰恰相反,小农作为“经济人”,毫不逊色于任何资本主义企业家,能对资源进行合理运用,为追求利润最大化作出合理的生产选择[24]。但这种假设是以农民个体为出发点而非家庭,如果以家庭作为决策的出发点,那么家庭内部消费与生产的交互影响、家庭关系以及性别等就会影响农民的行为决策[25]。苏联学者恰亚诺夫把农民家庭的消费目标引入农民决策,认为农户家庭既是一个生产单位也是一个消费单位,小农的决策模式并不同于资本主义企业家决策模式,农户家庭是为了生活而工作,而不是为了利润,所以既会考虑收益也会考虑消费需要,小农家庭的经营决策不是依据利润最大化,而是追求家庭消费的边际盈余与家庭劳动应用“辛苦”的边际变化之间的主观个人平衡的结果[26]。而斯科特通过对缅甸、爪哇等东南亚国家和地区农民行为的研究发现,在生存经济情况下,小农行为的主导动机是“安全第一”“避免风险”,即农民宁愿选择回报较低但较稳定的策略, 而不是那些收入回报较高但同时也有较高风险的策略,如宁愿选择佃农的艰难生存方式也不做挣工资的工人[27]。

正如斯科特的“安全第一”原则更适用于生存经济情况,以上各种动机模式在有其合理性的同时也各有其条件限制,农户家庭的生计决策往往是以上各种动机的结合,且会随着家庭生计资本的变化以及外部条件的变化而做出调整,如陷入困境时更多考虑安全,经济良好时会考虑冒险以谋求更多利润。概而言之,家庭决策具有复合性、综合性和变动性,往往是以达成多重目的为目标。中国农户家庭在实行家庭联产承包责任制后,普遍形成了“半工半耕”的生计模式,这种生计模式是在现实条件下农户家庭为维持家庭生计和完成人口再生产所必需的[28-29]。同时,这种“半工半耕”模式对分析当今中国三农问题具有重要意义,是解释农村诸多现象的关键要素[30-31],也成为推进土地流转和适度规模经营的重要原因和背景。对土地流转和规模经营的微观动力机制的考察需要以此为背景,放在农户家庭策略逻辑之中来进行。

三、农户进行土地流转的家庭决策机制 (一) 决策基础:经营土地的投入与产出对于种地,一般的印象和判断都是“种地很辛苦”“种地不赚钱”“种地风险大”,但这只是停留在对传统小农经济的认识上。因条件的变化,今天我国小农所面临的境况已大不相同。条件的改变包括农业税费的取消、国家对粮食价格的保护、机械化的发展、农业技术的发展,以及农业基础设施和农业保险的发展等。农业税费的取消和国家对粮食价格的保护确保了种地的经济收入的稳定,而机械化和农业技术的发展以及农业基础设施的完善不仅减少了农民的体力劳动量,也降低了农业生产的风险。对于小农经营的亩均纯利润,作者以对安徽南部、湖北中部、山东西南部三地的取点调查为例(见表 1),不算劳动力成本,三地的亩均纯收益分别在1276元、1155元、1410元,而相对于亩均分别为923元、910元、950元的资本投入来说,资本回报率是非常高的。而就风险性而言,三个调研点在最近10年内,小农户经营都没有发生绝产或大幅减产的情况,只有产量的微幅波动以及价格的波动。

| 安徽A村 | 湖北B村 | 山东C村 | |

| 作物模式 | 一年两熟 | 一年两熟 | 一年两熟 |

| 作物类型 | 双季稻 | 水稻-油菜 | 小麦-玉米 |

| 人均耕地 | 1.8亩 | 5亩 | 1.5亩 |

| 亩均资本投入 | 923元 | 910元 | 950元 |

| 亩均收入 | 2199元 | 2065元 | 2360元 |

| 亩均纯收益 | 1276元 | 1155元 | 1410元 |

| 注:亩均资本投入指除自家劳动力投入外的其他所有现金投入,包括化肥、种子、机械、灌溉、农药、运输等投入;亩均收入按2016年的粮食价格计算。 | |||

对于小农种地,如上所计算,如果不算劳动力投入,仅从资本回报率来说,回报率至少在127%以上,可算非常高了。那么,种地到底划不划算,关键在于投入的劳动力成本的多少。然而,因农户家庭经营投入的是家庭劳动力而不是雇佣劳动力,所以其劳动力成本的计算并不适合按市场劳动力价格来计算,只能按家庭劳动力的机会成本来计算。而对于不同的家庭以及不同的家庭成员,劳动力的机会成本是不一样的,所以对于不同的家庭,即使耕种面积一样,对于种地划不划算的答案也是不一样的,这也是土地流转和规模经营决策是基于家庭决策的内核所在,由此需要按家庭的生计类型来分类讨论。

(二) 决策出发点:劳动力机会成本与家庭生计类型家庭生计决策是基于家庭资源禀赋,尤其是劳动力资源而采取的最有利于家庭生计的生存策略,家庭劳动力资源不同,家庭的生计类型也会不同。为了便于具体分析和讨论,以山东C村为例①C村人均耕地1.5亩,户均耕地6亩,除极少数包地大户和外迁户外,C村剩下的农户几乎都是“半工半耕”家庭。

①选C村是因为该村地势平整、耕地连片,且是旱作区,适合机械化和规模经营,更适合后面讨论规模经营,同时C村也是比较典型的打工村。

总体来说,C村农户生计形式包括以下几种:老人在家种地,年轻人外出打工;夫妻一方在家种地,另一方在外打工;农忙在家种地,其他时间在外打工;在家种地为主,同时在周边打零工;专门以种地维持家计等几种形式。C村男性劳动力在本地(本县及周边县市)务工的日工资多为100元,在外地(省会及其他大城市)务工的日工资多为200元。以C村的农业生产条件,如果家里辅助劳动力(一般是无法外出务工的老人,其劳动力机会成本为零)能独自完成,男性劳动力则无须回家;如果家里辅助劳动力不能独自完成,一年两季忙,男性劳动力需回家15天左右;如果家里没有任何辅助劳动力,男性劳动力则需回家25天左右,但不需女性劳动力回家。如果耕地面积统一按户均6亩算,那么C村农户的务农收益至少有如表 2中的7种情况。

| 单位:元 | |||||

| 类型 | 6亩地收益① | 劳动力机会成本 | 6亩地纯收益② | 务农的日均收益 | 务工的日均机会成本 |

| ①老人耕种 | 8460 | 0 | 8460 | - | - |

| ②回家15天(本地) | 8460 | 1500 | 6960 | 464 | 564 |

| ③回家15天(外地) | 8460 | 3000 | 5460 | 364 | 564 |

| ④回家25天(本地) | 8460 | 2500 | 5960 | 238 | 338 |

| ⑤回家25天(外地) | 8460 | 5000 | 3460 | 138 | 338 |

| ⑥零工+种地(25天) | 8460 | 0~2500 | 8460~5960 | 338~238 | 338 |

| ⑦种地(全年) | 8460 | 40 000 | -31 540 | - | - |

| 注:①未剔除劳动力成本的收益,按每亩1410元的收入计算;②剔除劳动力机会成本后的收益计算。 | |||||

在以上情况中,对于出不去的、在家种地的同时还在周边打零工的家庭,其用来种地的劳动力的机会成本是0元至日工资之间(表中第⑥种类型)。但总体上他们种地的劳动力机会成本很容易为零而难以达到日工资,因为在周边打零工很难满勤,随就业机会的多少而不同,一般一个月能达到10~20天左右,在种地只需要占用很少时间的情况下,他们种地的劳动力机会成本很低,如果刚好农忙季节是务工的淡季,这时种地的劳动力机会成本也就接近零了。

对于通过流转其他农户耕地而专事农业,并依靠农业维持家庭生计的纯农户来说,在家务农的劳动力成本并不能按日工资200元计算。因为对于常年在外、只农忙回家几天的劳动力来说,回家这几天的生活成本可忽略为零(在城里租住的房子、购置的设施等前期成本不会因为回家几天而降低),回来多耽误一天的成本就是200元。

对于纯粹在家务农的农户来说,夫妻两人在家务农的代价(机会成本)是夫妻外出务工一年的纯收益,而这里的纯收益并不能按日均400元计算,一是在城里的生活成本会损耗掉一部分,二是虽然缺勤时是按日均200元扣工资,但实际工资并不能按日均200元计算,而是很少能达到200元。所以纯农户的劳动力机会成本可按当地夫妻双方在城市务工的年均纯收益来取值,这在当地约为4万元左右。

(三) 决策机制:基于农户家庭决策的农业经营取舍虽然家庭劳动力的机会成本构成了家庭劳动力外出务工的主要动力,但并不构成家庭放弃农业经营的动力,这是两种不同的逻辑。在家庭农业经营的投入产出比很高的前提下,家庭对于农业经营的取舍更多地参照务工的日均机会成本。从表 2可以看出,即使扣除了劳动力的机会成本后,对于不同类型家庭,务农的日均收益最低也在138元,最高可达464元,或者换种说法,如果这15~25天选择在外务工,那这15~25天的机会成本是8460元,即务工的日均机会成本在338~564元,所以即使只算经济账,不放弃农业经营也符合家庭利益的选择,而选择务工并兼营农业则是最符合家庭利益的策略。

维持“半工半耕”中的“耕”对家庭生计还具有另外的意义,其至少可实现以下功能:第一,增加家庭收入。尤其对于第①种类型的老龄农户,如果和子女分家,8460元基本是其家庭的全年收入;对于在周边打零工的兼业型农户,8460元的收入也相当于其做84天零工的工资,而做零工的工作机会还很难找。第二,降低家庭生计风险。如上所示,种地投入少、风险小、收入稳定,且能为家庭提供粮食,可起到家庭生计的“保底”作用,这对所有类型农户都一样。第三,增加家庭劳动力的就业。这对于第①、②、③、⑥种类型的农户尤其如此,对于家庭中无法实现劳动力市场就业的劳动力或者因需要照顾家庭而无法实现全职就业的劳动力,家庭农业帮助增加了就业。第四,降低家庭生计成本。无法外出务工的家庭成员通过农业实现自养,尤其老人几乎都是通过种地实现自我养老,这大大降低了农户家庭生计成本。

从农户家庭生计来说,农户不能仅靠种地维持家庭生计,其原因并不在于种地不划算,而在于户均耕地面积有限,从而使务农总收入无法达到维持家庭生计的水平,以及无法实现家庭劳动力的充分就业,所以从家庭策略上,农户需要通过多样化来提高就业,增加收入,降低风险。而在多样化策略中,农业经营却又扮演着不可替代的作用。在这种家庭生计模式和家庭策略下,农户进行土地流转(流出)的内动力并不强。

四、地租与家庭承包面积对土地流转的影响如果影响家庭对农业经营取舍的是务工的日均机会成本,那么影响务工日均机会成本的因素必然会影响家庭决策,而务工的日均机会成本直接取决于家庭农业经营的总收益,在生产资料的投入与粮食价格在短期内变动很小的情况下,影响家庭农业经营总收益的主要是家庭承包面积和机会地租。在国家推进大规模流转土地之前,村庄内农户间的自发流转,多是免租或者只给很少的实物或地租。而政府推动的土地流转和大规模经营,其所产生的地租远超过之前自发流转的地租,从而使机会地租成为影响农户决策的有利因素。

仍以C村为例,C村在2015年时全村80%的耕地都流转给了大户,包地大户多来自外地,最大规模达800亩,其中种植粮食作物的大户所给地租一般在800元左右,种经济作物的地租更高,一般在1000元,甚至达1200元。如果以最低的800元地租来计算,就会发现当引入地租因素后,农户家庭关于土地流转的决策就会发生较大变动(见表 3)。

| 单位:元 | ||||||

| 类型 | 6亩地自种收益① | 6亩地地租收入② | 自种与流转利差(不算劳动力成本) | 务工的日均机会成本 | 务农的日均机会成本 | 自种与流转利差(算入劳动力成本) |

| ①老人耕种 | 8460 | 4800 | 3660 | - | 0 | 3660 |

| ②回家15天(本地) | 8460 | 4800 | 3660 | 244 | 100 | 2160 |

| ③回家15天(外地) | 8460 | 4800 | 3660 | 244 | 200 | 660 |

| ④回家25天(本地) | 8460 | 4800 | 3660 | 134 | 100 | 1160 |

| ⑤回家25天(外地) | 8460 | 4800 | 3660 | 134 | 200 | -1340 |

| ⑥零工+种地(25天) | 8460 | 4800 | 3660 | 134 | 0~100 | 3660~1160 |

| 注:①不剔除劳动力成本的纯收入,按每亩1410元的收入计算;②按每亩地租800元计算。 | ||||||

从表 3可以看到,当流转地租为800元时,自种与流转的利差是3660元,也就是说如果这15~25天选择在外务工,那这15~25天的机会成本就降低到3660元,即务工的日均机会成本在134~224元,比起100~200元的日工资,已相差不多。如果算入劳动力成本,对于第⑤种类型的家庭,此时还选择自种甚至会导致负收益。对于第③和④种类型的家庭,自种比流转的收益只多了660~1160元,自种的动力也被大大削减,此时,“太麻烦了”(其他成本)就成了重要的衡量指标。此时他们就会考虑为了这660~1160元,还要跟老板请假,来回路上折腾,还有路费、饮食费,还要操心、辛苦,这时这部分农户会倾向于选择把土地流转出去。即使对于第①、②、⑥种类型的农户,都有可能会因“太麻烦了”而选择流转。而当流转地租越高时,这种效果会更明显。因机会地租的存在而使务工的日均机会成本降低,农户家庭更倾向于放弃直接经营而将土地流转出去。而家庭初始承包面积的多寡具有同样效果。

不妨假设地租仍是800元,但户均耕地只有4亩的情况。此时,如表 4所示,自种与流转的利差是2440元,务工的机会成本变得更低,仅为97.6~162元,其产生的效果与地租升为1000元是一样的,此时对于大部分类型家庭,种地都是负收益或者只是很少的收益了,此时大部分农户就会选择流转而不是自种。也就是说小农经营对地租和耕地面积具有高度敏感性,但是地租可变动的幅度很小,而耕地面积可变动的余地很大,这就构成了小农户进行规模经营决策的逻辑起点。

| 单位:元 | ||||||

| 类型 | 4亩地自种收益① | 4亩地地租收入② | 自种与流转利差(不算劳动力成本) | 务工的日均机会成本 | 务农的日均机会成本 | 自种与流转利差(算入劳动力成本) |

| ①老人耕种 | 5640 | 3200 | 2440 | - | 0 | 2440 |

| ②回家15天(本地) | 5640 | 3200 | 2440 | 162 | 100 | 940 |

| ③回家15天(外地) | 5640 | 3200 | 2440 | 162 | 200 | -560 |

| ④回家25天(本地) | 5640 | 3200 | 2440 | 97.6 | 100 | -60 |

| ⑤回家25天(外地) | 5640 | 3200 | 2440 | 97.6 | 200 | -2560 |

| ⑥零工+种地(25天) | 5640 | 3200 | 2440 | 97.6 | 0~100 | 2440~-20 |

| 注:①不剔除劳动力成本的纯收入,按每亩1410元的收入计算;②按每亩地租800元计算。 | ||||||

如前所述,农户不能仅靠种地维持家庭生计,并不在于种地不划算,而在于户均耕地面积有限,如果有足够的面积,小农经营依靠农业可足以维持家庭生计,但这个面积多少才足够?是否可无限扩大?这是推进土地流转时需要首先明确的问题,只有明确了这两个问题,才能做到目标明确和适度农地规模经营。从C村来看,在各种农户类型中,最可能进行规模经营的农户是第⑦种类型农户,对于第⑦种类型的农户,如果不需要支付地租,则只需经营面积①达到30亩便可实现与外出务工夫妇相当的年均纯收入(4万元)。但如果需要支付每亩800元地租,通过维持一定经营面积来提高务农总收益以维持家庭生计的成本和难度就大大提高,此时,其可能的选择有两种:一是流出自有土地放弃农业生产,二是进一步流入更多土地扩大经营面积以提高总收益来弥补地租损失。而如何决策则取决于农户家庭的经营能力。

①经营面积并不同于农户的家庭承包地面积,其不仅包括农户自己的承包地还包括流转而来的耕地。

如果是选择扩大经营规模,假如其所有土地都需要支付地租,此时其维持原来4万元的年收入水平则需要将经营面积扩大到65亩,65亩至少需要5万元地租支出和6万元的生产成本支出。农户流入土地进行规模经营的决策取决于支出地租后规模经营的纯收入以及农户家庭的经营能力大小,而这与经营面积、地租以及劳动力成本密切相关。农户的规模经营决策便是基于这三个要素之间的变动与均衡而形成,在这三个要素中,小农家庭经营的劳动力成本的特殊性又成为影响三者关系的关键。

农户家庭经营的劳动力成本的特殊性在于:一是如前所述其只适合按机会成本计算;二是在家庭可经营面积内,随面积的变化劳动力成本的边际变动很小,总体劳动力成本可认为一定。农业生产(大田作物)最重要的一个特点是受自然条件限制,所以在横向规模上,可通过机械和农技的发展,不断扩大经营规模,但在纵向的时间轴上,对于粮食作物种植来说,机械化和技术可提高效率、减少劳动量,但却很难改变基本的“农时”,即整个农业生产过程需要的基本时节和天数一定。在劳动力成本又是按家庭劳动力的机会成本来计算的情况下,对于每个农户,在一定面积内,农业经营所需的劳动力成本是恒定的。比如小麦和玉米成熟不仅有季节还有时间限制,播种也有季节和时间限制。正如C村农户所说,玉米晚种一天,产量可能会低一二百斤,种玉米时上午播的种子和下午播的种子长出来都会有差异。作物不会因为农户时间宝贵就快长或慢熟,所以对于农户家庭来说即使只种了1亩地,也不会节省多少用于务农的天数,同样,就是种了20亩地,也不会延长多少用于务农的天数,在C村现在的农业生产条件下,这个天数基本就是25天。C村现在户均6亩地,但也有耕种20多亩地的农户,耕种6亩与20多亩所需“误工”都是25天,从6亩到20亩的劳动力边际成本几乎没有增加,但是对于农户,6亩地和20多亩地的总收益差异却极大。

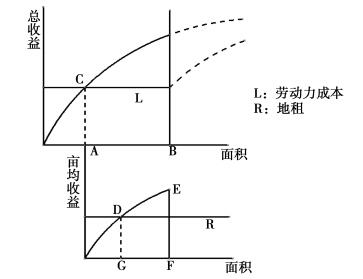

(二) 基于农户家庭经营的适度规模经营及其条件农业(大田作物)经营的时间(农时)限定性对小农经营至少有以下两个重要意义:一是限制了小农经营的最大经营面积,因为可作业时间一定,当经营面积超过小农家庭劳动力可管理的最大范围,就会导致错过农时无法完成;二是在小农家庭可经营的最大面积范围内,家庭经营的劳动力成本边际变动很小,在这个范围内,劳动力总成本变化不大(可假设为不变)。所以在一定面积范围内,小农经营的边际收益只跟经营面积有关(如图 1上所示)。在家庭经营下,(一定规模内)因劳动力成本随面积的边际变动不大,当农户经营的面积足够小时(小于A点),会出现劳动力成本大于收益(C点之前),而使种地不划算。当耕种面积超过A点后,总收益就会超过劳动力成本,且随着面积的增加,边际收益逐渐增加,当经营面积达到农户所能经营的最大面积B时,边际收益达到最大。以上是农户扩大经营面积的动力所在。但经营面积超过临界点B,脱离家庭经营范畴而进入以雇工为主的企业经营,则就进入了另一套计算逻辑,因为雇工经营,随面积的增加,劳动力成本边际变动开始变得明显,劳动力成本骤升,且还会产生管理成本以及减产效应等等,从而使边际收益减小。

|

图 1 农户家庭经营面积与经营收入的变化模型 注:总收益是未剔除劳动力成本的收益,亩均收益是未剔除地租成本的收益。 |

因劳动力成本边际变动很小,农户有动力扩大家庭经营面积,但当扩大面积需要支付地租,或流出土地能获得地租时,地租就成为影响农户进行规模经营和土地流转决策的重要因素。如图 1所示,在需要支付地租的情况下,有盈余的最小经营面积就由A点移至了G点,当经营面积达到G点以上时,总收益才会超过劳动力成本和地租成本之和,此时农户经营土地才有利可图。在G点之前,农户保有耕地的机会成本(劳动力和地租)则过高,此时农户会更倾向于流出土地。但G点之后种地才有利可图,并不意味着农户在这个点就会维持农业经营,因为农户决策是以家庭生计目标为基础的综合策略,G点只是经营的起点规模,如果想依靠农业经营维持家庭生计,就必须扩大规模以增加总收益,而扩大规模需要支付地租以及较大投入,这就限制了很多农户进行规模扩大。如前所述,在C村,扣除地租后,想要达到年纯收益4万元,就需要经营面积达到65亩,总计至少11万元(地租加生产性投入)的投入并不是每个家庭都能承担得起。而如果不需要地租,30亩地就能达到纯收益4万元的目标,30亩地的资本投入才约3万元。

另一方面,对于有一定经济实力、家庭劳动力充分,尤其拥有农业机械的农户则有足够的动力和充分的条件流入更多农地进行适度规模经营。一是充足的家庭劳动力加上自有机械可大大扩展家庭的经营能力,使家庭最大可管理面积增加①;二是自有机械以及具备农机修理技能可降低农业生产成本,增加纯收益。在C村,这样的农户家庭经营面积可达200~300亩,而根据他们的计算,如果不算自己的人工,自有机械的机械作业成本(油费)每亩平均在75元左右,按耕种面积200亩计算,机械折旧费每亩平均在70元左右②,比小农户请机械每亩可节省170元的成本,即使扣除800元的地租,其每亩收益也可达780元,200亩的纯收益就是156000元,这比外出打工强很多。但他们也说,这需要经济资本、劳动力条件以及机械条件同时具备的农户家庭才能做到,耕种200亩地就需要前期一次性支付16万元的地租,以及至少16万元的生产成本。所以在大规模土地流转兴起后,因地租和经营成本的制约,以前村庄中的规模经营者发生了分化,其中的大部分都选择放弃农业经营,只有其中一小部分扩大了规模成为了家庭农场主,在C村,这样的家庭农场主只有1个,耕种面积为200亩。

① 他们一般依靠家庭两代劳动力的充分合作,以及机械化的充分利用,偶尔请几个帮工,来实现家庭经营面积的最大化。

② 因长期开农机,一般都具有一定的机械修理技能,他们一般通过购买二手机械,以及延长机械的使用时间来降低机械购买成本和折旧费,机械的折旧率是随年限的增加而不断降低的。农机中最主要的是拖拉机,使用年限一般都在10年以上。

六、总结与讨论从农户家庭决策的角度,土地流转与适度规模经营是一体两面,遵循同样的决策策略,即实现家庭资源的最优配置,达成家计资源禀赋与家计目标之间的协调。不同类型农户家庭具有不同的家庭生计资本(主要是劳动力、承包地面积、资本),所采取的生计策略也就不一样。对于农业经营,即使农户家庭经营的资本投入产出比很高,但差异性的家庭劳动力机会成本和劳动力资源产生了不同的土地流转和适度规模经营决策。高劳动力机会成本是构成家庭劳动力外出务工的主要动力,但并不构成家庭放弃农业经营的动力,在家庭农业经营的投入产出比很高的前提下,家庭对于农业经营的取舍更多参照务工的日均机会成本。务工的日均机会成本主要取决于家庭经营农业的总收益,总收益越高,务工的日均机会成本就越高,农户家庭就更倾向于选择务工并兼营农业的策略,总收益越低,务工的日均机会成本也就越低,农户家庭就会倾向于流出土地。而在生产资料投入与粮食价格在短期内变动很小的情况下,家庭农业经营的总收益则主要受承包面积和机会地租的影响,所以,家庭承包面积越小,机会地租越高,农户越倾向于流出土地,但高地租同时也阻碍了农户家庭流入土地进行适度规模经营。

以上是农户家庭关于流出土地的决策逻辑,但不适用于关于流入土地进行适度规模经营的分析。从农户家庭生计策略的角度,农户家庭流入土地进行适度规模经营的动力在于以扩大经营规模的方式来增加农业经营的总收益,从而以“耕”替代“半工半耕”的生计方式。种地是有收益的,家庭经营的劳动力成本边际变动很小,如果有足够的耕地来充分释放家庭劳动力,就可获得与务工同样的收入来维持家庭生计。但这并不意味着所有农户都能做如此选择,一是耕地有限,二是这对农户家庭的劳动力资源、资金资本、生产能力有要求,并不是所有农户都有能力流入土地进行适度规模经营,尤其在加入地租因素后,这种要求进一步提高。但对于有一定经济实力、家庭劳动力充分、拥有农业机械以及具有修理机械技能的农户,流入土地进行适度规模经营具有很强的吸引力。

以上结论的政策含义在于,土地流转和适度规模经营的决策内在于农户家庭生计策略,受家庭资源禀赋影响,同时,家庭决策具有复杂性、综合性和变动性,很难通过改变某一因素来推动土地流转和适度规模经营,如家庭承包面积是无法改变的,而抬高地租能促进农户流出土地,但同时也会阻碍土地流入者流入土地。从静态结构看,在土地流转和适度规模经营决策中,农户的类型化识别是清晰的,不同类型农户进行土地流转与适度规模经营的动力与条件差异明显。故对于土地流转与适度规模经营,需要将农户进行分类并有针对性地促进或扶持。比如对于老龄农户家庭和部分弱势农户家庭,维持他们农业经营的稳定性有利于降低整体社会成本,比起经济效益,其所具有的社会效益更高;同时需要积极扶持、支持村庄中的经济能人、种田能手流入土地,进行适度规模经营,以这部分人的积极的适度规模经营带动土地流转,即以流入促流转。总而言之,推进土地流转与适度规模经营更适合以农户类型为依据、以农户为核心来推进。

| [1] | 周其仁.从产权的角度看土地流转[N].经济观察报, 2014-01-06. |

| [2] | 刘艳. 农村土地流转中的产权制度法律化问题探讨[J]. 中国土地科学, 2014(11): 45–50. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8158.2014.11.006 |

| [3] | 付江涛, 纪月清, 胡浩. 新一轮承包地确权登记颁证是否促进了农户的土地流转[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2016(1): 105–113. |

| [4] | 王银梅, 刘语潇. 从社会保障角度看我国农村土地流转[J]. 宏观经济研究, 2009(11): 40–45. |

| [5] | 闫小欢, 霍学喜. 农民就业、农村社会保障和土地流转——基于河南省479个农户调查的分析[J]. 农业技术经济, 2013(7): 34–44. |

| [6] | 吴云青, 罗倩, 蔡为民, 等. 农民农地转出意愿及影响因素的性别差异——基于天津市578份调查问卷的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2016(6): 69–74. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2104.2016.06.009 |

| [7] | 张瑞娟. 农村人口老龄化影响土地流转的区域差异及比较[J]. 农业技术经济, 2017(9): 14–23. |

| [8] | 张忠明, 钱文荣. 不同兼业程度下的农户土地流转意愿研究——基于浙江的调查与实证[J]. 农业经济问题, 2014(3): 19–24. |

| [9] | 庄晋财, 卢文秀, 李丹. 前景理论视角下兼业农户的土地流转行为决策研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2018(2): 136–144. |

| [10] | 许恒周, 郭忠兴. 农村土地流转影响因素的理论与实证研究——基于农民阶层分化与产权偏好的视角[J]. 中国人口·资源与环境, 2011(3): 94–98. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2104.2011.03.017 |

| [11] | 苏群, 汪霏菲, 陈杰. 农户分化与土地流转行为[J]. 资源科学, 2016(3): 377–386. |

| [12] | 贺雪峰. 论农地经营的规模——以安徽繁昌调研为基础的讨论[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2011(2): 6–14. DOI: 10.3969/j.issn.1671-7465.2011.02.003 |

| [13] | 王德福, 桂华. 大规模农地流转的经济与社会后果分析[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2011(2): 13–22. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0202.2011.02.002 |

| [14] | 黄宗智. "家庭农场"是中国农业的发展出路吗?[J]. 开放时代, 2014(2): 176–194. |

| [15] | 廖富洲, 廖婧怡, 杨程. 耕地流转中的"非粮化"问题及对策研究[J]. 学习论坛, 2015(7): 37–40. |

| [16] | 周娟. 家庭农场的本土化实践与发展[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2016: 8. |

| [17] | 叶敬忠, 吴惠芳, 许惠娇, 等. 土地流转的迷思与现实[J]. 开放时代, 2016(5): 76–91. DOI: 10.3969/j.issn.1004-2938.2016.05.006 |

| [18] | 周娟. 土地流转背景下农业社会化服务体系的重构与小农的困境[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2017(6): 141–151. |

| [19] | 乐章. 农民土地流转意愿及解释——基于十省份千户农民调查数据的实证分析[J]. 农业经济问题, 2010(2): 64–70. |

| [20] | 伍艳. 农户生计资本与生计策略的选择[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2015(2): 57–66. |

| [21] | Scoones I. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis[R]. Brighton: IDS, 1998. |

| [22] | 苏芳, 蒲欣冬, 徐中民, 等. 生计资本与生计策略关系研究——以张掖市甘州区为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2009(6): 119–125. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2104.2009.06.022 |

| [23] | 蒙吉军, 艾木人拉, 刘洋, 等. 农牧户可持续生计资产与生计策略的关系研究——以鄂尔多斯市乌审旗为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2013(2): 321–332. |

| [24] | 郭于华. "道义经济"还是"理性小农"——重读农民学经典论题[J]. 读书, 2002(5): 104–110. |

| [25] | 弗兰克艾利思. 农民经济学:农民家庭农业和农业发展[M]. 上海: 上海人民出版社, 2006: 85-87. |

| [26] | 恰亚诺夫A.农民经济组织[M].萧正洪, 译.北京: 中央编译局出版社, 1996: 64-95. |

| [27] | 詹姆斯C斯科特.农民的道义经济学: 东南亚的反叛与生存[M].程立显, 刘建, 等译.南京: 译林出版社, 2001: 19-32, 46. |

| [28] | 黄宗智. 制度化了的"半工半耕"过密型农业[J]. 读书, 2006(2): 30–37. |

| [29] | 贺雪峰. 谁是农民[M]. 北京: 中信出版社, 2016: 169-174. |

| [30] | 杨华. 中国农村的"半工半耕"结构[J]. 农业经济问题, 2015(9): 19–31. |

| [31] | 夏柱智, 贺雪峰. 半工半耕与中国渐进城镇化模式[J]. 中国社会科学, 2017(12): 117–137. |

2018, Vol. 18

2018, Vol. 18