2. 西安科技大学高新学院 国际教育学院, 陕西 西安 710109

随着工业化、城镇化进程的加快,大量农村劳动力向城镇非农就业部门转移。劳动力的大量转移缓解了农业生产“人多地少”的矛盾,但也激发了对土地资源重新配置的需求[1]。在现行家庭承包经营制长久不变的前提下,农地流转无疑是实现农村土地资源优化配置、实现农村经济发展的制度关键与必然选择,也是传统农业向现代农业转变的必经之路[2-3]。尽管中央一号文件多次提出鼓励农村土地流转,各级政府也相继颁布了规范农地流转的有关政策法规,但各地的农地流转市场活力不足现象依然存在,中国农地流转市场陷入一种“低水平波动”的发展状态[4]。从逻辑上讲,政策制定者在制定流转政策时默认流转可以提高农户的收益、优化土地的配置效率,但游和远等[5]发现,农地流转在增加农户收入的同时可能会对农户的健康、社会保障和社会联系等产生负向影响。从近10年的观察来看,集中连片特困区的农地流转已经形成一定规模,但受制于制度、政策等外生因素以及农户家庭和资源禀赋、农地流转行为特征等内生因素的作用,农户农地流转仍处于以自发为主、小规模、分散化为特征的初级阶段。当前,农地资源仍然是贫困地区农户赖以生存的生计资本,农地转出意味着农地的风险缓冲功能丧失,对贫困地区农户的生计能力将产生直接的影响。那么,围绕六盘山集中连片特困区农地流转、农户生计等相关问题的调查研究,不仅有助于分析农户农地流转行为的诱因,而且有助于较好地解释农地转出户的可持续生计问题,在“精准识别、精准扶贫”的政策背景下,可以为决策者提供“精准施策”的依据。

农地流转既体现了市场在资源配置中起决定性作用,也反映了实践中相关利益主体的利益诉求,并引发理论界与实践界的广泛热议与深入研讨。关于农户农地流转行为影响因素的划分归结起来可以分为家庭和就业特征、产权安全性、交易成本、社会资本等四个方面[6-11]。整体而言,现有的文献较为详尽地分析了农户农地流转行为的诱因,但其主要关注外生制度、市场和内生的家庭特征等因素对农户农地流转行为的影响[1],忽视农地流转对农户生计能力的影响研究,而深入考察农户生计能力的最好办法是分析农户农地流转后的生计资本[12]。与已有文献相比,本文的创新之处在于,将农户农地转出行为及其对生计能力的影响纳入统一框架进行分析,在构建农户农地转出行为微观理论分析框架的基础上,构建生计能力评价指标体系,基于博弈论的组合赋权法综合测算生计能力各维度指标的权重,研究农户农地流转行为及对其生计能力的影响。

二、理论框架 (一) 农户农地流转诱因分析农地流转本质上是农村土地资源的重新配置过程,农户农地流转行为的本质是农户由生存理性、风险理性向经济理性转变的过程[13],旨在通过对土地和劳动力等生产要素的调整,使要素资源配置趋向经济理性,实现风险最小化,效用最大化。尽管学术界进行了诸多研究,但似乎不能完全解释当前农地流转困局形成的根本原因,从中国各地农地流转的实践结果来看,农地流转的发展情况堪忧。

2008年以来,在国家政策的指引下,各地政府出台了一系列政策促进农地的规模化流转[14]。规模化的农地流转主要取决于市场供给和市场需求,而有效的农地供给是以农业劳动力转移为前提[15]。假设农户的收益包含农业收益、非农收益和农地租金三方面,作为“理性人”,当非农收益和农地租金之和超过农业收益时,农户会选择转出农地[16],并将非农就业作为家庭收入的主要来源;但当农地经营获得的收益超过农地经营机会成本与租金之和,农户会通过农地流转市场转入部分农地以扩大生产经营规模,提高农业生产的总效益[17]。也就是说,农地资源通常由农业生产能力低的农户流向生产能力高的农户[18]。农户作为农地流转行为的主要参与者,农地流转的有效性在很大程度上取决于农户的认知程度,认知程度的提高对农地转出决策和转出规模具有重要的促进作用[19]。由于土地产权的不完善,农地流转过程中的信息不均衡分布制约了市场机制功能的发挥[20]。已有研究表明,交易成本对农户农地流转行为起着“调节”作用,随着交易成本的增加,农户农地转出概率、转出规模相应降低[11]。此外,农户农地流转行为还受到区域发展特征的影响,具有一定的空间异质性[21]。

(二) 农地流转对农户生计能力的影响机理现有关于农户生计研究的文献,多使用生计资本反映农户的资源禀赋特征,将此作为研究生计策略的基础[22],但缺乏使用可持续生计框架定量分析农户生计能力的研究[12]。从理论和实践的角度可以发现,农地流转作为影响农户生存发展的外生力量,必定会对农户的生计系统产生冲击,导致农户的生计能力发生变化,而这种变化是长期且复杂的,具有一定的滞后性和持久性。本文基于可持续生计框架,从生计资本的角度分析农地转出户生计能力的变化,农户农地转出行为对农户生计能力的影响机理如图 1所示。

|

图 1 农地转出户可持续生计框架图 |

对于农户来说,转出农地意味着与农业生产相关的自然资本和物质资本均会发生相应的变化,大部分农户在农地转出后会选择兼业型、务工主导型生计策略来优化劳动力配置、调整就业结构,但由于职业技能的缺失,外出务工的劳动力只能通过压缩消费成本、增加高强度的体力劳动等方法实现收入的增加,这部分劳动力将面临工伤、职业病等风险冲击的概率增大,对自身的健康造成巨大的潜在威胁,最终对农户的人力资本产生影响。伴随资源配置、就业结构等改变,农户所构建的社会关系、社会网络也随之发生了变化。也就是说,农户农地流转行为通过对农户农地禀赋、非农就业等方面的影响,直接或间接对农户的自然资本、物质资本、人力资本、金融资本和社会资本产生影响。

三、模型设定 (一) Double Hurdle模型通过理论分析可知,农户农地转出行为是农户是否转出农地和农地转出规模两个阶段决策的有机结合:第一阶段为农户是否转出农地,第二阶段为农地转出规模,只有当农户转出农地时才能观测到转出规模。其中,前者为二值选择,若农户转出农地则取值为1,若农户未转出农地则取值为0;后者的观测值是以零值为截断点的截断数据,因此可以采用Probit模型和Truncated模型组合的Double Hurdle模型进行估计[23-24]。在借鉴已有研究方法的基础上,本文构建集中连片特困区农地转出户农地转出行为的Double Hurdle模型。

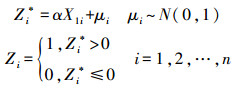

首先,建立农户农地转出决策的Probit模型:

|

(1) |

其次,如果农户转出农地(即Zi=1),则构建农户农地转出规模选择的Truncated回归模型,农户农地转出规模(Yi>0),即:

|

(2) |

将式(1)和式(2)结合,即构成Double Hurdle模型:

|

(3) |

其中,(1)—(3)式中,X1i、X2i表示解释变量向量,α、β表示回归系数向量,n表示样本数,μi、vi表示残差项。Zi*表示农户农地转出决策选择的潜在指示变量,不能被直接观测,当Zi*>0时,Zi=1表示农户转出农地,反之则表示未转出农地;Yi*表示农地转出规模的指示变量,Yi表示第i个农户转出农地的规模, 当且仅当Zi*>0且Zi=1时,Yi=Yi*。

(二) 基于博弈论的组合权重模型指标权重的测算方法主要有主观赋权法和客观赋权法这两类,前者主要指人们根据对评价指标的重视程度来确定权重,后者则是根据原始信息量的大小来判断相应的权重。主客观赋权均具有各自的优缺点[25],前者可以较好地反映决策者的意向,但主观性太强;后者依托完备的数理理论和方法,从客观数据出发,但忽视了真实状况。

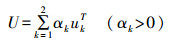

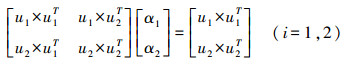

基于博弈论的组合赋权模型的基本思想是,利用博弈论在主、客观权重之间寻求一致性和妥协,即最小化主、客观权重之间的偏差,从而实现共同利益的最大化。为提高生计资本指标赋权的科学性,本文分别选取德尔菲法(专家打分+经典文献)与熵值法作为主观权重和客观权重的代表方法计算指标权重,在阅读经典文献与吸收资深专家的理论和经验基础上,结合熵值法这一客观赋权法判断各指标的权重(由于文章篇幅问题,将德尔菲法和熵值法的计算过程省略),将基于德尔菲法的主观赋权法所得的权重向量记为u1,基于熵值法的客观赋权法所得的权重向量记为u2,构建基于博弈论的组合赋权模型(如式4—8所示),分别测算农户生计资本五个维度各指标的权重。其中,主观权重向量u1和客观权重向量u2的可能权重组合可表示为:

|

(4) |

式(4)中,αk为线性组合系数(k=1,2)

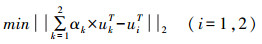

借鉴博弈论的思想,在主观权重和客观权重之间寻找到一个最佳的权重u,使得u与u1、u2的离差极小化,可得到最优目标函数:

|

(5) |

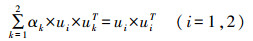

根据矩阵的微分性质,可知式(5)的最优一阶导数条件为:

|

(6) |

式(6)对应的方程组为:

|

(7) |

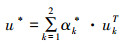

根据上式(7)可以求得(α1,α2)。利用

|

(8) |

| 指标 | 变量 | 赋值 | 专家+文献 | 熵值 | 组合赋权 |

| 人力资本 | 家庭整体劳动能力 | 婴幼儿及上小学的孩子、残疾人及不能劳作的老年人=0;上初中的孩子=0.3;上高中的孩子=0.6;只能从事部分劳作的老年人=0.5;成年劳动力=1 | 0.5000 | 0.3275 | 0.4931 |

| 非农就业占比 | 非农就业6个月及以上的劳动力占家庭劳动力的比重 | 0.2500 | 0.3407 | 0.2536 | |

| 受教育程度 | 家庭成员受教育程度的平均值,其中单个成员受教育程度的赋值情况为:未上学=1;小学=2;初中=3;高中/中专=4;大专及以上=5 | 0.2500 | 0.3318 | 0.2533 | |

| 自然资本 | 农地面积 | 农户分得农地面积的实际值(亩) | 0.4000 | 0.3040 | 0.3799 |

| 实际耕种面积 | 实际耕种农地面积的实际值(亩) | 0.2000 | 0.2753 | 0.2158 | |

| 有效灌溉度 | 农户经营农地的灌溉度 | 0.2000 | 0.1407 | 0.1875 | |

| 农地质量 | 农户经营农地的平均质量 | 0.2000 | 0.2800 | 0.2168 | |

| 物质资本 | 房屋价值 | 结合农户房屋构造、结构、建造时的花费、使用年限等折算成人民币的现值(元) | 0.5000 | 0.4875 | 0.4904 |

| 农业机械价值 | 结合家庭拥有的拖拉机(手扶车、三轮车)、农用机械(水泵、柴油机、插秧机、收割机、播种机、脱粒机、微耕机、旋耕机等)等折算成人民币的现值(元) | 0.3000 | 0.0735 | 0.1256 | |

| 耕牛(驴)价值 | 结合家庭拥有的耕牛(驴)的数量、使用年限等折算成人民币的现值(元) | 0.2000 | 0.439 | 0.3840 | |

| 金融资本 | 人均年收入 | 家庭成员人均年收入(元) | 0.4000 | 0.3801 | 0.3823 |

| 正规渠道贷款金额 | 近5年来,从银行、信用社等正规机构贷款金额(元) | 0.2000 | 0.1091 | 0.1191 | |

| 非正规渠道贷款金额 | 近5年来,从亲戚、朋友、邻居或高利贷等非正规机构贷款金额(元) | 0.2000 | 0.1507 | 0.1561 | |

| 可筹措资金情况 | 遇到困难需要借钱,可以借钱的人数(人) | 0.2000 | 0.3601 | 0.3425 | |

| 社会资本 | 公共事务参与情况 | 从不=1;偶尔=2;一般=3;经常=4 | 0.2000 | 0.1865 | 0.1873 |

| 拜年网 | 过年要拜访的亲戚朋友(户) | 0.3000 | 0.3529 | 0.3497 | |

| 人情消费 | 红白喜事礼金(元) | 0.3000 | 0.2433 | 0.2467 | |

| 家庭年交通通讯费 | 实际支出的交通通讯费(元) | 0.2000 | 0.2173 | 0.2163 | |

| 注:本文中生计资本各维度对应的变量均采用归一化处理。 | |||||

可持续生计分析框架为研究农地转出户的生计能力提供了一种新视角,通过该分析框架研究有助于更好地分析农地转出户生计能力的变化情况。本文在Chambers等[26]关于生计定义的基础上,参照丁士军等[13]的研究从生计资本水平的角度分析农地转出行为对转出户生计能力的影响。假设农户农地转出行为y(包含农户转出决策和转出规模),农户生计能力为fj(j=1表示转出户的人力资本;j=2表示转出户的自然资本;j=3表示转出户的物质资本;j=4表示转出户的金融资本;j=5表示转出户的社会资本),那么转出户的生计能力回归方程可表示为:

|

(9) |

式(9)中,α表示待估计参数,γ表示残差项。

四、数据来源与描述性分析 (一) 数据来源本文数据来源于课题组2016年11月至2017年1月在六盘山集中连片特困区开展的农户入户调查,为确保调研样本具有代表性,本次调研按照分层抽样的准则,依据概率与规模成比例的抽样方法选择一级样本单位,抽取甘肃的陇西县、甘谷县和麦积区,宁夏的彭阳县和原州区。农户抽样方法为,先在样本县根据乡镇的经济发展状况分层随机抽取2~4个乡镇,每个乡镇分别抽取3~5个样本村,然后每个样本村根据农户的异质性分层随机抽取10~20户农户进行调查,采用面对面的问卷调查法。本次调研共发放830份问卷,收回有效问卷825份。在问卷录入、生成数据库后,课题组对数据进行了逻辑检查和区间检查,经过整理,删除含有缺失值的问卷后,共获得820个有效样本。其中,转入农地的农户31户,既转入又转出的农户37户,本文仅选取转出和未流转的752户农户作为研究对象。

(二) 变量选择与描述性分析1.农地转出变量。农地转出变量是农户农地转出行为的被解释变量,包括农户转出决策和转出规模。农户转出决策是指农户在2010—2016年间是否转出农地;农地规模采用农户农地转出率表示,用来衡量农户农地转出的相对规模。

2.户主及家庭特征变量。户主及家庭特征变量包括户主的文化程度和家庭结构。文化程度对农户农地转出行为具有不确定性:文化程度高的农户更有可能获得非农就业机会,从而转出农地,但文化程度高的农户也更容易获得新技术,农业生产水平和农业收入水平提高的可能性高,从而不转出土地;在农户家庭结构由青年向老年过渡的过程中,农户的务农经验增长,更倾向于自己耕种土地,但当家庭结构达到某一程度后,农户的体能、精力衰退,只能选择通过流转这一方式将土地转出去。

3.农业生产能力变量。用种植业收入比重来表示,按照金松青等[27]的定义,农户产出是关于土地、劳动力、资本和农业生产能力的Cobb-Douglas生产函数,农户产出与农业生产能力呈正相关,因此本文选择种植业收入表示农户农业生产能力。一般来说,农业生产能力高的农户倾向于自己耕种土地,转出农地的可能性较低。

4.农户认知变量。农户认知变量包括是否了解农地流转政策、是否确权颁证和土地投资意愿。是否了解农地流转对农户农地转出行为具有不确定性,了解农地流转的农户可能为了实现土地资源的规模利用而选择将土地转出给种粮大户或其他经营组织,但也可能从自身利益出发选择不参与土地流转。确权颁证对农户农地转出行为具有不确定性,一方面确权颁证提高了农户的产权安全性,降低了农户转出土地的风险,可能促进农户转出土地;另一方面确权颁证增强了农户的土地财产权利,使农户拥有较高的禀赋效应,而这可能抑制农户转出土地[12]。愿意对土地进行长期投资,意味着农户寄希望于通过改善土地经营结构增加家庭收入,这部分农户倾向于不转出土地。

5.交易成本变量。交易成本变量包括农地流转价格了解程度、谈判时间、有无固定期限合约和流转纠纷。一般来说,农地流转价格了解程度高、谈判时间长的农户在农地流转过程中面临的交易成本较高,这部分农户不倾向于转出农地。有固定期限的合约具有较强的稳定性,在农地流转合约执行过程中,有固定期限合约的农户面临的契约的执行成本较低,这部分农户倾向于转出农地。考虑到农地流转纠纷处理将产生大量的交易成本,认为农地流转会产生纠纷的农户一般不倾向于转出农地。

6.其他变量。其他变量包括所在村庄发展潜力、村庄交通状况和地区虚拟变量。分别采用距离县城的距离和所在村庄距离高速公路的距离来衡量村庄发展潜力和村庄交通状况,一般来说,发展潜力高、交通状况好、经济发展快的地区,土地增值空间大,农户倾向于不转出土地。

7.工具变量。在农业生产能力对农户农地转出决策的分析中,有理由怀疑种植业收入比重和农户农地转出决策间存在反向因果关系,因此需要选择合适的工具变量。本文选取“劳动力占比”作为农户农业生产能力的工具变量,一方面是由于劳动力占比与种植业收入比重并不具有明显的联系,同时也不受农地转出决策的影响;另一方面是由于劳动力占比与农地转出决策间存在紧密联系。

8.生计能力变量。生计能力变量是指农户农地转出行为对生计能力影响的被解释变量,包括了人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本。

相关变量的描述性统计如表 2所示,从表 2可以看出:(1)集中连片特困区农地转出发生率为51.99%,转出户中农地转出率均值为56.35%;(2)农户的家庭结构主要以中年、中老年型结构为主;(3)仅有24.73%的农户对农地流转政策有所了解,28.19%的农户拿到土地使用权证;(4)在农户拥有的生计资本中,人力资本最高,而物质资本和金融资本最低。

| 变量名称 | 含义 | 均值 | 标准差 |

| 因变量 | 农户农地转出行为 | ||

| 是否转出土地 | 未转出=0;转出=1 | 0.5199 | 0.4993 |

| 转出率 | 农地转出率=转出面积/基期农地面积(本文将2010年定为基期) | 0.5635 | 0.2757 |

| 户主及家庭特征 | |||

| 户主文化程度 | 未上学=1;小学=2;初中=3;高中/中专=4;大专及以上=5 | 2.3777 | 0.9756 |

| 家庭结构 | 根据户主的年龄进行划分:青年家庭(29岁及以下)=1;中青年家庭(30~39岁)=2;中年家庭(40~49岁)=3;中老年家庭(50~59岁)=4;老年家庭(60岁及以上)=5 | 3.7327 | 1.0252 |

| 农业生产能力 | |||

| 种植业收入比重 | 种植业收入占总收入比重 | 0.1964 | 0.2745 |

| 农户认知 | |||

| 是否了解农地流转政策 | 否=0;是=1 | 0.2473 | 0.4318 |

| 是否确权颁证 | 农户是否拿到土地使用权证:否=0;是=1 | 0.2819 | 0.4502 |

| 土地投资意愿 | 不愿意=0;愿意=1 | 0.7141 | 0.4521 |

| 交易成本 | |||

| 农地流转价格了解程度 | 不了解=1;一般=2;了解=3 | 1.6529 | 0.7392 |

| 谈判时间 | 不花费时间=1;较短时间=2;较长时间=3 | 1.5027 | 0.6299 |

| 有无固定期限合约 | 否=0;是=1 | 0.5838 | 0.4933 |

| 流转纠纷 | 用流转会不会产生纠纷表示:不会=1;不确定=2;会=3 | 1.9003 | 0.8301 |

| 其他变量 | |||

| 村庄发展潜力 | 村庄距离县城的实际距离(里) | 32.7686 | 18.2948 |

| 村庄交通状况 | 村庄距离高速公路的实际距离(里) | 17.7891 | 15.8534 |

| 地区虚拟变量 | 是否位于甘肃省:否=0;是=1 | 0.5146 | 0.5001 |

| 工具变量 | |||

| 劳动力占比 | 用劳动力数量占家庭总人口的比重表示生计能力 | 0.6729 | 0.1967 |

| 人力资本 | 家庭整体劳动能力*0.4931+非农就业人数占比*0.2536+劳动力平均受教育程度*0.2533 | 0.5210 | 0.1342 |

| 自然资本 | 农地面积*0.3799+实际耕种面积*0.2158+有效灌溉度*0.1875+耕地质量*0.2168 | 0.1663 | 0.1016 |

| 物质资本 | 房屋价值*0.4904+农业机械价值*0.1256+耕牛(驴)价值*0.3840 | 0.0293 | 0.0329 |

| 金融资本 | 人均年收入*0.3823+从正规渠道贷款金额*0.1191+从非正规渠道贷款金额*0.1561+可筹措资金情况*0.3425 | 0.0653 | 0.0529 |

| 社会资本 | 村集体公共事务参与情况*0.1873+拜年网*0.3497+人情消费*0.2467+家庭年交通通讯费*0.2163 | 0.1412 | 0.0870 |

在运用Stata14软件对集中连片特困区农户农地转出行为的Double Hurdle模型进行估计时,考虑到农地流转决策模型中可能存在内生性问题,故本文在双栏模型的第一阶段采用Ⅳ-Probit模型,第二阶段仍采用Truncated回归模型。从表 3可以看出,Double Hurdle模型两阶段估计的对数似然值之和为-436.2964,Tobit模型估计的对数似然值为-476.3354,两个似然比之差为40.0390,远大于1%显著性水平的卡尔方临界值(23.2093),表明Double Hurdle模型的拟合程度显著地优于Tobit模型,即Double Hurdle模型更适合于分析农户农地转出行为的诱因。

| 变量 | Ⅳ-Probit模型 | Truncated模型 | Tobit参照 | |||||

| 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | |||

| 户主及家庭特征 | ||||||||

| 户主文化程度 | 0.0391 | 0.0494 | -0.0068 | 0.0172 | 0.0275 | 0.0227 | ||

| 家庭结构 | -0.0515 | 0.0534 | -0.0010 | 0.0146 | 0.0290 | 0.0212 | ||

| 农业生产能力 | ||||||||

| 种植业收入比重(劳动力占比) | 3.2346*** | 0.5232 | -0.1416** | 0.0615 | -0.0187 | 0.0807 | ||

| 农户认知 | ||||||||

| 是否了解农地流转 | 0.0353 | 0.1113 | 0.0350 | 0.0352 | 0.0252 | 0.0489 | ||

| 是否确权颁证 | 0.1176 | 0.1134 | -0.0531 | 0.0392 | 0.0203 | 0.0521 | ||

| 土地投资意愿 | -0.1639* | 0.0947 | -0.0707** | 0.0319 | -0.1053** | 0.0456 | ||

| 交易成本 | ||||||||

| 农地流转价格了解程度 | 0.1806*** | 0.0707 | 0.0065 | 0.0212 | 0.0826*** | 0.0272 | ||

| 谈判时间 | -0.1793* | 0.1176 | -0.0637* | 0.0332 | -0.2074*** | 0.0367 | ||

| 有无固定期限合约 | 0.8416*** | 0.3155 | -0.0565 | 0.0444 | 0.0573*** | 0.0483 | ||

| 流转纠纷 | 0.1272** | 0.0546 | -0.0435** | 0.0188 | 0.0195 | 0.0260 | ||

| 其他变量 | ||||||||

| 村庄发展潜力 | 0.0028 | 0.0033 | -0.0003 | 0.0009 | 0.0036*** | 0.0012 | ||

| 村庄交通状况 | 0.0013 | 0.0028 | -0.0034*** | 0.0010 | -0.0005 | 0.0013 | ||

| 地区虚拟变量 | 0.3136** | 0.1442 | -0.1627*** | 0.0378 | -0.1465*** | 0.0493 | ||

| 常数项 | -1.4790*** | 0.3783 | 1.0179*** | 0.1283 | -0.2772* | 0.1638 | ||

| 观测值 | 752 | 391 | 752 | |||||

| Log likelihood | -427.2632 | -9.0332 | -476.3354 | |||||

| Wald chi2(10) | 579.3300 | 69.6900 | -- | |||||

| Prob > chi2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||

| 注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。理论表明,家庭结构可能对农户农地流转产生非线性影响,但在该模型引入家庭结构的平方项后,并未发现这种非线性的影响,为避免多重共线性的存在,本文删掉了家庭结构变量的平方项。 | ||||||||

1.农业生产能力特征变量。农业生产能力对农户农地转出决策、转出规模分别产生正向和负向影响,前者在1%的显著水平通过检验,后者在5%的显著水平通过检验。农业生产能力高的农户倾向于转出农地,这与预期推导相悖,主要是由于近年来农业生产受到农产品价格“天花板”和生产成本“地板砖”双重制约,农产品供求出现结构失衡、成本提高、农业生产利润空间骤减等问题,农户农业生产的积极性降低。在这一现实背景下,农业生产能力高的农户倾向于向兼业化、务工主导型生计策略转变,鉴于此,这部分农户倾向于将农地流转出去,但考虑到非农就业的不稳定性,农业生产能力高的农户同时又希望通过农业收入平滑经济风险,相应农地转出规模较小。

2.农户认知特征变量。土地投资意愿对农户农地转出决策、转出规模均产生了负向影响,前者在10%的显著性水平通过检验,后者在5%的显著性水平通过检验。一般情况下,愿意对土地进行长期投资的农户旨在通过改善农田基础设施、种植高价值农作物等措施提高农业收入,不倾向于转出土地,即使这部分农户选择转出农地,转出规模也较低,这与现实情况相符。

3.交易成本特征变量。(1)农地流转价格了解程度对农户农地转出决策、转出规模均产生了正向影响,前者在1%的显著性水平下通过检验,后者未通过检验。这一结论的可能解释是对农地流转价格了解程度高的农户在流转过程中信息搜寻成本低、面临的流转价格不确定性低、谈判过程中的摩擦小,这部分农户转出农地流转的积极性高、转出规模大。(2)谈判时间对农户农地转出决策、转出规模均产生负向影响,二者均在10%的显著性水平下通过检验。谈判消耗的时间越长,农户越不愿意转出农地,这可能是由于耗时较长的谈判不仅增加了农地转出户的机会成本还产生了过多的谈判成本,使得农地转出价格与转出户的预期之间存在较大的偏差,谈判时间越长的农户越不倾向于转出农地,即使转出农地其转出率也很低。(3)是否有固定期限合约对农户农地转出决策、转出规模分别产生正向和负向影响,前者在1%的显著性水平下通过检验,后者未通过检验。可能的原因是有固定期限合约对流转双方有较强的束缚力和法律效力,能够促进农户转出土地;而后者与研究假说相悖,可能的原因是受传统差序格局理念的影响,农户通常选择将大规模的高价值农地流转给有亲缘、地缘关系的需求方,且一般不签订有固定期限的合约。(4)流转纠纷对农户农地转出决策、转出规模分别产生正向和负向影响,均在5%的显著性水平下通过检验。这一结果的可能解释是,在农业生产利润空间骤减的背景下,农户经营农地的收益远小于农地流转价格,在现实利益面前,即使存在流转纠纷的可能性,农户也会选择转出农地,但考虑到流转纠纷的存在会增加流转后的交易成本,农户通常选择转出小规模的农地。

4.其他变量。(1)村庄交通状况对农户农地转出决策、转出规模分别产生正向和负向影响,但前者影响不显著,后者在1%的显著性水平下通过检验。一般情况下,村庄交通条件好的地区农地的市场价值高,农户转出的可能性高,但交通条件有优势的地区农地增值空间比较大,农户转出规模小。(2)地区虚拟变量对农户农地转出决策、转出规模分别产生正向和负向影响,前者在5%的显著性水平通过检验,后者在1%的显著性水平通过检验。这可能是由于甘肃的天水市和定西市比宁夏固原市经济发达,农户非农就业机会较多,农户更倾向于转出农地参与非农就业,但这部分农户的资产意识强,已将农地从资源演化成为资产。虽然倾向转出土地,但转出规模较小。

(二) 农地转出行为对农户生计能力的影响农地转出行为对农户生计能力影响的OLS模型估计结果如表 4所示①。从表 4可以看出:

| 被解释变量 | 转出决策 | 转出规模 | |||

| 系数 | 标准差 | 系数 | 标准差 | ||

| 人力资本 | -0.0145 | 0.0098 | -0.0263 | 0.0248 | |

| 自然资本 | 0.0147** | 0.0074 | 0.0023 | 0.0195 | |

| 物质资本 | -0.0062*** | 0.0024 | -0.0101** | 0.0050 | |

| 金融资本 | -0.0008 | 0.0039 | -0.0183* | 0.0098 | |

| 社会资本 | -0.0035 | 0.0064 | 0.0273* | 0.0159 | |

① 各模型的回归效果较好,由于篇幅问题此处未一一列出,如有兴趣,可向作者索要。

1.农地转出决策对农户的人力资本、金融资本和社会资本影响不显著,但对农户的自然资本、物质资本分别产生显著的正向和负向影响。换言之,如果其他条件给定,与未转出户相比,转出户的自然资本增加1.47%,物质资本降低0.62%,可能的解释为,灌溉条件好、土壤质量高的农地农业生产价值高,其产生的保障和农业收入明显增多,农户往往将低价值的土地转出去,继续耕种高价值的土地,故转出户的自然资本增加;农户转出农地后,由于耕种面积减少,相应的进行农业生产的农业机械、耕牛(驴)等物质资本也会减少。

2.农地转出规模对农户的人力资本和自然资本影响不显著,但对物质资本、金融资本和社会资本影响显著。在其他条件给定的情况下,农户转出规模每提高1%,相应的物质资本降低1.01%、金融资本降低1.83%、社会资本增加2.73%。随着农地转出户农地转出规模的增加,农户对农业机械、耕牛(驴)的需求降低,物质资本降低。同时,受制于近年来生产要素价格上涨、人民币升值、发达地区产业转型升级的影响,非农就业机会减少、收入降低,而转出规模大的农户农地经营面积较少,土地所起的平滑作用降低,相应地降低了农户的金融资本。通常情况下,随着转出规模的增加,农户对非农就业的需求度也提高,因此需要构建紧密的社会网络来增加其非农就业的获取途径,这相应地增加了农户的社会资本。

六、结论与政策启示本文利用六盘山集中连片特困区752户农户调查数据,构建农地转出行为的微观经济模型,该研究的出发点是期望全面了解农户农地转出行为及其对农户生计能力的影响,因此本文利用人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本五个维度表示农户的生计能力,分别分析了农户农地转出决策、转出规模对生计能力五个维度的影响。研究结果发现:农户农地转出决策取决于农业生产能力、土地投资意愿、农地流转价格了解程度、谈判时间、有无固定期限合约、流转纠纷和地区虚拟变量,而农户农地转出规模主要取决于农业生产能力、土地投资意愿、谈判时间、流转纠纷和地区虚拟变量。不难发现,农业生产能力、土地投资意愿、谈判时间、流转纠纷和地区虚拟变量对农地流转的不同阶段均产生相应的影响,同时,本文还发现农户农地转出决策对农户的自然资本、物质资本产生了显著的影响,而农户农地转出规模对农户的物质资本、金融资本和社会资本均产生显著的影响。

上述结论的政策启示为:第一,在“三权分置”的背景下切实保障农民的财产性收益,坚持农业增收和农民增收的双重目标,分类引导农户参与农地流转市场,将束缚在农地上的低效劳动力和土地释放出来,消除农地转出户的后顾之忧,实现资源的最优配置,提高农村劳动力的社会适应性和竞争力,避免农地流转市场中出现逆向选择行为。第二,建立健全农地流转市场,充分发挥市场和政府在农地流转过程中的信号传递、导向作用。同时,在流转双方之间形成相对透明的市场状态,以降低流转过程中各利益相关主体的交易成本。第三,针对集中连片特困区农地转出户的现实情况,加快农地流转相应的制度保障建设力度,有针对性地对农地转出户提供就业、金融方面的扶持措施,贯彻农村一、二、三产业融合发展的理念,将农地转出户培育成新型产业工人,切实提高农户抵御风险的能力,提高农地转出户的可持续生计能力,缓解农地转出户在新环境下的能力贫困问题,使农地流转成为农户减贫的契机,进而提高农地流转减贫的速度与效率。

| [1] | 陈飞, 翟伟娟. 农户行为视角下农地流转诱因及其福利效应研究[J]. 经济研究, 2015(10). |

| [2] | 蔡洁, 夏显力. 农地确权真的可以促进农户农地流转吗?——基于关中-天水经济区调查数据的实证分析[J]. 干旱区资源与环境, 2017(7). |

| [3] | 罗必良. 农业共营制:新型农业经营体系的探索与启示[J]. 社会科学家, 2015(5). |

| [4] | 朱建军, 胡继连, 安康, 等. 农地转出户的生计策略选择研究——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据[J]. 农业经济问题, 2016(2). |

| [5] | 游和远, 吴次芳, 鲍海君. 农地流转、非农就业与农地转出户福利——来自黔浙鲁农户的证据[J]. 农业经济问题, 2013(3). |

| [6] | 陈海磊, 史清华, 顾海英. 农户土地流转是有效率的吗?——以山西为例[J]. 中国农村经济, 2014(7). |

| [7] | 马贤磊, 仇童伟, 钱忠好. 农地产权安全性与农地流转市场的农户参与——基于江苏、湖北、广西、黑龙江四省(区)调查数据的实证分析[J]. 中国农村经济, 2015(2). |

| [8] | 程令国, 张晔, 刘志彪. 农地确权促进了中国农村土地的流转吗?[J]. 管理世界, 2016(1). |

| [9] | Mullan K, Grosjean P, Kontoleon A. Land Tenure Arrangements and Rural-Urban Migration in China[J]. World Development, 2011, 39(1). |

| [10] | Lang H, Ma X, Shi X, et al. Tenure Security and Land Rental Market Development in Rural China: Actual Versus Perceived Security[C]. Yangling: 6th CAER-IFPRI Annual International Conference, 2014. |

| [11] | 蔡洁, 夏显力. 关天经济区农户农地流转行为研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2017(4). |

| [12] | 丁士军, 张银银, 马志雄. 被征地农户生计能力变化研究——基于可持续生计框架的改进[J]. 农业经济问题, 2016(6). |

| [13] | 李飞, 曾福生. 市场参与与贫困缓解[J]. 农业技术经济, 2015(8). |

| [14] | 毛飞, 孔祥智. 农地规模化流转的制约因素分析[J]. 农业技术经济, 2015(2). |

| [15] | 陈飞, 翟伟娟. 农户行为视角下农地流转诱因及其福利效应研究[J]. 经济研究, 2015(10). |

| [16] | Klaus Deininger, Songqing Jin. Tenure Security and Land-Related Investment:Evidence from Ethiopia[J]. European Economic Review, 2006, 50(2). |

| [17] | 李庆海, 李锐, 王兆华. 农村土地租赁行为及其福利效果[J]. 经济学(季刊), 2011(1). |

| [18] | 侯建昀, 霍学喜. 专业化农户农地流转行为的实证分析基于苹果种植户的微观证据[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2016(2). |

| [19] | 吕晓, 臧涛, 张全景. 土地政策的农户认知及其农地转出响应研究——基于山东省287份农户问卷调查的实证[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2017(5). |

| [20] | 胡元聪, 叶茂林. 农地流转正外部性的经济法激励探讨[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2015(3). |

| [21] | 王亚运, 蔡银莺, 李海燕. 空间异质性下农地流转状况及影响因素——以武汉、荆门、黄冈为实证[J]. 中国土地科学, 2015(6). |

| [22] | 翟黎明, 夏显力, 吴爱娣. 政府不同介入场景下农地流转对农户生计资本的影响——基于PSM-DID的计量分析[J]. 中国农村经济, 2017(2). |

| [23] | Cragg J G. Some Statistical Models for Limited Dependent Variables with Application to the Demand for Durable Goods[J]. Econometrica, 1971, 39(5). |

| [24] | Xie Y, Gong P, Han X, et al. The Effect of Collective Forestland Tenure Reform in China:Does Land Parcelization Reduce Forest Management Intensity?[J]. Journal of Forest Economics, 2014, 20(2). |

| [25] | 山成菊, 董增川, 樊孔明, 等. 组合赋权法在河流健康评价权重计算中的应用[J]. 河海大学学报(自然科学版), 2012(6). |

| [26] | Chambers R, Conway G R. Sustainable Livelihoods:Practical Concepts for the 21st Century[J]. IDS Discussion Paper, 1992(296). |

| [27] | 金松青, KlausDeininger. 中国农村土地租赁市场的发展及其在土地使用公平性和效率性上的含义[J]. 经济学(季刊), 2004(4). |

2018, Vol. 18

2018, Vol. 18