作为以农立国的古代社会, 气候因素是中国历史进程中最重要的制约因素之一, 古代文明的起源、王朝的兴衰、民族关系的变化、人口的迁移分布、经济重心的南移等都是适应气候的产物。古代社会, 生产技术和生产方式落后, 即使有所改进和提高, 也是很缓慢的, 因此气候的好坏以及由此导致的自然灾害、农作物病虫害等因素, 就成为影响农业生产的重要乃至决定性因素。五千年的华夏农耕文化史中, 农业生产曾遭受各种各样自然灾害的侵袭, 灾种几乎囊括水灾、旱灾、病虫灾、地震灾等世界所有灾害的类型。

灾害数量与频次是认识古代社会灾情的基础[1]。但无论是中国古代的灾害数量还是时空分布, 由于各位学者的统计口径与使用的范围不同①, “每个统计结果都有它的时间、迄止日期、角度、侧重点及基本数据的来源问题, 其局限性和特点也各有不同”[2]。邓拓的统计标准是, “凡见于记载的各种灾害, 不论其灾情的轻重及灾区的广狭, 也不论其是否在同一行政区域内, 只要在同一年中所发生的, 都作为一次计算”。近些年来, 一些学者在研究灾害史时根据研究判断设定了不同的统计模式。但总体看来, 目前的研究尚缺乏统一的标准, 由此导致统计数量差异过大, 以后的研究尚需要更多基于自然科学的理论融入以进行相对合理一致的标准划分。

① 当然灾害史料来源的不准确也是影响统计结果的一个重要因素, 记载者的主观偏好往往影响到灾害数量的统计。在中国古代, “一个地区经济兴盛时期, 往往是灾害记录较多的时期。或者说造成重大经济损失的灾害, 较多的发生于经济发达地区”。参见卜风贤、惠富平:《中国农业灾害历史演变趋势的初步分析》, 《农业考古》1997年第3期。但从总体情况看, 不应该怀疑这些记载的可靠性。历史时期虽然存在误记、少记和漏记的现象, 但呈现“系统性偏差”的可能性不大, 尤其是明清之后, 统治者为了确保灾害信息的准确性, 建立了多条奏报管道, 有助于减少史料的缺漏。参见张瑾瑢:《清代档案中的气象资料》, 《历史档案》1982年第2期。

从学术界经常引用的几种数据看, 邓拓的统计最被认可, “从汉立国以后计算, 即从公元前206年起计算, 到1936年止, 共计2142年。这时期灾害总数已达5150次, 平均约每四个月便有一次。就旱灾来说, 共计1035次, 平均每二年便有一次; 就水灾来说, 共计1037次, 平均每二年便有一次”[3]。以百年发生频次看, 公元前二世纪以前, 每一百年发生的灾害不超过30次, 前2世纪以后至公元十世纪, 每一百年都在150次至200次之间(仅三世纪140次); 十一世纪263次; 十二至十四世纪每百年超过300次; 十五世纪272次; 十六至十九世纪末, 每一百年超过400次。

灾害的频繁发生形成了中国历史上的群发期。学术界一般将其分为:夏禹洪水期(四千年前)、两汉宇宙期(公元前200—200年)、明清宇宙期(1600—1700年)、清末宇宙期(十九世纪中叶以后)等。卜风贤、惠富平根据中国古代农业灾害发生特点进行了灾害史的分期。他们将中国农业灾害史划分为原始农业时代的洪水干旱灾害时期、夏商西周时的旱水灾害时期、春秋至魏晋南北朝时的旱涝河患灾害时期、隋唐宋元时的洪涝旱蝗灾害时期以及明清时的水旱风雹蝗虫灾害时期[4]。可见, 秦汉以来的中国历史, 几乎年年有灾, 处处有灾, 灾荒的发生频率和危害程度, 有随时间的推移而呈加快、加剧的趋势, 这种趋势可以从学者们统计的灾害发生频率中看出。

例如, 葛全胜等的统计显示, 古代社会灾害年均频次最多的是明清两朝, 分别为19.99次/年和20.01次/年, 其次是魏晋南北朝的3.63次/年, 宋辽金元的2.97次/年, 隋唐五代的1.59次/年, 秦汉的1.05次/年。秦汉以来平均每年的发生次数为8.22次, 上升态势明显[5]。即使是民国与清代相比, 无论是发生次数, 抑或破坏程度都是增加的[6]。卜风贤认为, 虽然学者们对灾害频次的统计有所差异, 但基本展现这样的特征:隋唐五代以前年均灾害发生次数不足2次, 从宋代起灾害发生的频次大幅度上升, 元代时达到了高峰, 邓拓统计元代年均灾害发生频次为5.9次, 陈高傭所著的《中国历代天灾人祸表》中的数值则达到9.9次。明代有所回落, 清代灾害的发生频次又一次大幅上扬[7]。可见, 古代社会灾害的频繁发生确是一个不容忽视的社会问题, 必然对社会进程产生深刻的影响, 是研究中国历史问题不容忽视的重要因素。

近些年来, 随着全球范围灾害的频发, 对灾害的关注与讨论业已成为焦点。从国际学界看, 对灾荒的研究业已被视为重要的理论框架和分析工具, 这些理论对我国灾害史的研究具有重要的指导意义[8, 9]。改革开放四十年来, 中国灾荒史研究进展显著, 成果卓然。学者们已经从单纯分析灾害的自然属性与观察灾荒救济转变到关注灾害的社会属性, 并逐步实现多学科的综合研究。但在一些问题上仍有待持续关注, 特别是灾害救济中政府的效能更值得关注与讨论。

2007年新年伊始, 德国科学家格拉尔德·豪格(Gerald H.Haug)团队发表在Nature上的论文Influence of the Intertropical Convergence Zone on the East Asian Monsoon, 其中关于气候变化与唐朝兴亡的论述吸引了国内外广泛的关注与讨论[10]。该研究结果推测, 公元750年前后, 唐王朝开始经历一段相对干旱时期, 在这一段时间内, 曾不止一次出现以3年为周期的极干旱时期, 导致降雨量减少和持续干旱造成灾荒, 政府救灾的低效又引发了外族入侵和农民起义, 加速了唐朝的灭亡。这一问题的提出使探讨气候变化的历史作用又一度成为“显学”, 相关争论与讨论佳作频出, 对灾害及其救济问题的研究也成为学术界探讨的焦点之一。

世界银行专家Ravillion对文献的梳理提醒我们, 救灾问题的研究必须密切关注政府的行为[11]。现有的文献给梳理这一问题提供了丰富的土壤。同时, 作为一个有久远灾荒史与完善的救灾制度体系的国度, 翔实的史实也为我们提供了更为丰富的数据。

二、古代社会灾害危机与救济框架 (一) 古代社会灾害形成的危机灾害的发生既便是在科技昌明、交通发达的当代社会, 仍旧具有强大的破坏力。虽然古代社会的居住密度、因人为致灾的能力远不如现在, 但其对社会发展造成的后果仍不容小觑, 救济不力极易形成严重的经济危机、社会危机与统治危机。

灾害发生给中国古代社会带来的直接后果是生命财产的巨大损失。自然灾害对人口增减的影响, 除了水灾、地震等灾害能直接导致人口瞬间大量死亡外, 还有粮食匮乏造成的因饥饿而死亡, 同时由于营养的降低而导致人口出生率的下降和新生儿的死亡, 从而使人口在较长一段时间内发生变化[12]。张振兴统计认为, 东汉至隋朝(25—618年), 致人死亡灾害19次, 死亡人数31.44万; 唐朝到元朝(619—1368年)54次, 死亡1064.41万人; 明清时期(1369—1911年)189次, 死亡2039.76万人, 合计3135.61万人因灾死亡[13]。高建国对明清时期死亡千人以上灾害所作的统计数字高于前者。他认为, 明代共发生旱、涝、风雹、冻害、潮灾、山崩、地震等各类灾害370次, 共死亡6274502人; 清代413次, 共死亡51351547人; 合计明清两代死亡千人以上灾害共783次, 共死亡57626049人[14]。陈玉琼、高建国曾对中国历史上死亡万人以上的重大气候灾害, 包括旱、涝、飓风、严寒、饥、疫灾等作过统计, 仅西汉初年至鸦片战争前就有144次。如果加上死亡万人以上的地震灾害, 至少在160次以上。其中, 导致十万、数十万乃至上百万人死亡的大灾荒有20次以上[15]。

此外, 灾害的发生还往往引发疫病。杨俭等的统计显示, 中国古代因旱灾、洪涝灾害、地震以及战争引发的疫病比率分别为38.1%、32.5%、6.4%、4.2%。在古代医学不发达的情况下疫病极易导致人口的大量死亡, 死者以千百或万计[16]。

|

图 1 历史时期各区域因灾致死一万人以上分布图 资料来源:陈玉琼, 高建国:《中国历史上死亡一万人以上的重大气候灾害的时间特征》, 《大自然探索》1984第4期。 |

|

图 2 历史时期因灾致亡率分布图 资料来源:陈玉琼, 高建国:《中国历史上死亡一万人以上的重大气候灾害的时间特征》, 《大自然探索》1984第4期。 |

自然灾害的发生会使农作物因外部环境的变化而导致生理机能遭到破坏, 特别是对环境条件依赖程度较高的水稻、小麦等粮食作物, 出现歉收是常见的灾情反应。卜风贤认为, 古代社会小灾导致农业受灾面积平均为2.33%、中灾为6.67%、大灾为15.00%[17]。伴随粮食歉收的结果是粮食价格的异常。陈业新认为, 两汉时期, 灾害导致的最高米价与寻常的最低米价之间的差别低则2倍, 高则会达到数百倍[18]250-252。全汉昇对唐、北宋物价的长期变动趋势分析显示, 灾害的发生极易导致粮价上涨[19, 20]。当然, 随着社会经济的发展、制度的完善、市场整合的存在, 灾害与粮价之间的关系逐渐复杂化。笔者以往的研究说明清代自然灾害与粮价波动虽然呈显著相关, 但是由于政府运行良好的制度保障以及商人的作用等抑制因素的存在, 这种相关是微弱的, 偏向低度相关[21]。王业键、黄莹珏认为, 粮价波动是一个综合性因素影响的结果, 长期气候变迁虽然与粮价并无明显关系, 但从短时期看, 自然灾害频率与粮价变迁之间, 仍存在较强的相关性[22]。

除去经济危机, 饥民生存压力下形成的社会危机和“灾异天谴”论高压下形成的政治危机也是考察古代社会灾荒的重要视角。学术界的研究已表明, 历朝农民起义多与灾荒有着密切的关联, 并影响王朝的循环①。“灾异天谴”论的压力更是统治者所警惧的, 这一学说秉信“天地之物, 有不常之变者, 谓之异。小者谓之灾。灾者, 天之谴也; 异者, 天之威也。谴之而不知, 乃畏之以威……凡灾异之本, 尽生于国家之失。乃始萌芽, 天出灾害以谴告之; 谴告之而不知变, 乃见怪异以惊骇之; 惊骇之尚不知畏恐, 其殃咎乃至。以此见天意。天意有欲也, 有不欲也。所欲、所不欲者, 人内以自省, 宜有惩于心; 外以观其事, 宜有验于国。故见天意者之于灾异也, 畏之, 而不恶也。以为天欲振吾过, 救吾失, 故以此报我也”[23]。故而统治者面对灾害皆战战兢兢, 作出深刻的检讨②。典型案例是唐朝的文宗皇帝, 面对即位以来连绵不断的灾荒, 以及朝廷内部激烈的党派斗争, 筋疲力尽的他在开成四年(839年)说, “朕为人主, 无德及天下, 致兹灾旱, 又谪见于天。若三日不雨, 当退归南内, 更选贤明以主天下”[24]578。这样自请退位严重的自谴之语, 足见灾害压力之大。面对灾害造成的种种危机, 古代社会建立了救灾与救政两种基本的灾害救济框架③。

① 近些年来, 学者们从历史学、经济学等角度分析气候变化、灾害与王朝循环的关系, 形成多篇具有极强影响力的文章。如章典, 等:《气候变化与中国的战争、社会动乱和朝代变迁》, 《科学通报》2004年第23期; 俞炜华, 等:《气候变迁与战争、王朝兴衰更迭》, 《东岳论丛》2015年第9期; Bai Ying, K S Kun:“Climate Shocks and Sino-Nomadic Conflict”, Review of Economics & Statistics, Vol.93, No.3, 2011;Chen Qiang:“Climate Shocks, State Capacity and Peasant Uprisings in North China during 25-1911 ce”, Economica, Vol.82, No.326, 2014。Ka-wai Fan对相关文献进行了梳理与评价, 参见Ka-wai Fan:“Climate change and Chinese history:a review of trends, topics, and methods”, Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change, Vol.6, No.2, 2014。

② 虽然这一检讨行为自商周时期就已存在, 比如商汤祷雨桑林反省六事, 但其制度化始于西汉, 相关论述参见陈业新:《灾害与两汉社会研究》, 上海人民出版社2004年版第196-244页。

③ 以往的研究中, 笔者曾提出了古代社会存在“救灾”与“禳灾”两种救灾模式, 但对古代政府究竟是救灾还是救政的问题上尚缺乏深入探讨, 本文将在此基础上进行进一步的讨论。参见李军、胡鹏:《中国传统社会救灾模式选择及原因探讨》, 《中国农史》2014年第1期。近年来, 也有学者开始关注救灾的政治属性, 指出灾异在古代中国往往具有特殊的政治含义, 救灾的过程本身就是对政治的救济。参见陈侃理:《儒学、数术与政治:灾异的政治文化史》, 北京大学出版社2016年版第175-189页。

(二) 古代社会灾害救济框架从古代社会救灾制度的实施路径看, 灾害发生后, 统治阶级往往表现为救政与救灾制度两套制度同时并行, 并形成了制度化的框架。一般而言, 统治者会先检讨其为政得失, 承认自己的“不德”, 作为政治上对“灾异天谴”的回应。“灾异天谴”论对古代的灾害赋予了政治上强烈的象征意义。《旧唐书》总结道, “观天人相与之际, 考休咎冥符之兆, 有感必通, 其间甚密。是以政失于此, 变生于彼, 亦犹影之像形, 响之赴声, 动而辄随, 各以类应”[24]1353。故帝王救灾诏敕往往会率先出现救政的言辞, 这种套路最先出现在“灾异天谴”论肇始的两汉时期[18, 25], 其后历朝统治者遇到灾害时往往沿袭。例如, 唐代永徽二年(651年)正月, 关辅之地蝗旱不断, 高宗下诏自责云:“此由朕之不德, 兆庶何辜?矜物罪己, 载深忧惕。今献岁肇春, 东作方始, 粮廪或空, 事资赈给。其遭虫水处有贫乏者, 得以正、义仓赈贷。雍、同二州, 各遣郎中一人充使存问, 务尽哀矜之旨, 副朕乃眷之心。”[24]68这种行为是自汉代以来历代帝王的必有姿态。《清圣祖仁皇帝实录》卷41康熙十二年(1673年)三月辛巳条记载, 康熙帝曾下诏曰:“今当播种之时、亢肠不雨, 农事堪忧。皆由朕躬凉德, 政治有所未协, 未能仰格天心。用是夙夜靡宁, 实图修省, 以感召休和, 为民请命。”以往的研究通过对历朝荒政诏敕的检视说明, 古代社会统治者救灾格式大致如下:首先采取避正殿、减膳、祈雨、虑囚、改元等救政自谴制度, 以对上天的警示作出回应, 表达忏悔。如果此举奏效, 即欢庆祥瑞, 表达对上天的感恩, 并借此强化皇帝作为“天子”的权威性与合法性, 将救灾演绎为君权与神权的结合与演示, 巩固政权的稳定。若短时期不见效果, 君主就开始深入检讨自身之外的问题, 着手改善吏治以及政府部门, 由此将责任外延。罢免宰相、求言纳贤、策免官员等行为就是这种思想指导下的产物, 君王也借此强化君臣一体的思想观念[26]。

南宋董煟的《救荒活民书》将各级官僚在灾时应付诸行动进行了系统的总结:“人主救荒所当行:一曰恐惧修省; 二曰减膳撤乐; 三曰降诏求直言; 四曰遣使发廪; 五曰省奏章而从谏诤; 六曰散积藏以厚黎元。宰执救荒所当行:一曰以燮调为己责; 二曰以饥溺为己任; 三曰启人主警畏之心; 四曰虑社稷颠危之渐; 五曰陈缓征固本之言; 六曰建散财发粟之策; 七曰择监司以察守令; 八曰开言路以通下情。”董煟的总结中, 除却“遣使发廪”“散积藏以厚黎元”“以饥溺为己任”“建散财发粟之策”等论点之外, 多为寻求政治稳定之道。这些制度在实践中衍生为君主自谴、改元、策免三公、求言、大赦、虑囚、避正殿、减膳、出宫人等制度形式[27]。

|

图 3 古代社会救灾基本框架图 |

帝王认识与承认执政有误只是灾害危机应对的第一步, 如何实现救灾减灾才是重要的问题。虽然古代社会统治者们对政权权威性和合法性的关注高于对灾民的关注, 但灾害救济是否成功才是社会恢复稳定、国家发展的关键, 正如唐代姚崇在灭蝗问题上所言, 救灾事务“事系安危, 不可胶柱”[24]3024, 由此帝王在救政制度之外开始实施救灾制度, 在古代社会主要有物质储备制度、水利兴修制度、农业技术推广制度、报灾与勘灾制度、物资赈济制度、扶持灾民再生产制度、市场救济制度等, 这些制度对中国古代社会影响深远。

救灾方案的选取次序, 体现着古代社会里根深蒂固的等级观念:敬天理政重民(即传统的“天地人”观念), 保民要先理政, 理政先须敬天①。在本质上, 这是一种基于“天人感应”基础上的危机反应模式, 并通过这种反应来强化帝王执政的合法性和权威性。历史发展表明, 制度变迁的过程中, 灾害救济制度往往伴随国家力量的强弱而发生变化。

① 对这一问题的阐述与分析, 柳敏以唐代为例进行了较好的阐释与解答, 参见柳敏:《论唐政府的救荒—唐代灾荒史料研究》, 陕西师范大学硕士论文, 2002年。

一般而言, 王朝初肇时期, 统治者尚能兼顾政治救济与灾民救助, 在救灾的同时维护其政权的稳定。但到王朝末期, 随着政治的腐朽与国家财力的萎缩, 统治者更关注对执政合法性的维护, 而较少关注灾民的生活。陈业新、段伟对汉代救灾的研究表明, 伴随王朝统治的弱化, 政府实际性的救灾措施锐减, 救灾往往沦为官样文章, 甚至成为政治斗争的工具[18, 25]。唐代也是如此, 两《唐书》记载的旱灾救济制度运用次数的演变说明, 从时段上看, 除了减膳、撤乐、避正殿等体现政权合法性的措施外, 减免赋税、罢役赈恤等具有实际意义的救灾制度在穆宗之后逐渐沦为虚文或空文, “州县不以实闻, 上下相蒙”[28]。历朝赈灾的力度也随国家政权的强弱盛衰而呈现明显的变化。清代康雍乾盛世期间, 灾蠲灾赈的数量所占比例最高, 平均达到60%左右。此后的嘉庆、道光年间迅速下降, 只有约此前的一半, 这与清代财政的盈缩密切相关[29]64。延及晚清, 侧重于救政的灾害祈禳之术大行其道①。

① 正如康沛竹所言, 晚清时期, 虽然科学的进步对于灾害的祈禳之术形成了冲击, 但是产生这种思想的社会基础仍旧广泛存在, 祈禳仍旧存在, 参见康沛竹:《灾荒与晚清政治》, 北京大学出版社2002年版第138页。比如, 从顺治至光绪, 几乎逢旱必祈, 皇帝率领群臣祈求天降甘霖, 恩泽百姓。始自于汉代的因灾虑囚制度也广泛存在于清代各个时期, 参见赵晓华:《清代的因灾恤刑制度》, 《学术研究》2006年第10期。至光绪年间仍旧相信“天变之兴, 皆由人事之应。未有政事不阙于下而灾眚屡见于上者也”, 参见朱寿朋:《光绪朝东华录》(二), 中华书局2010年版第1401页。

|

图 4 清代不同时期灾赈灾蠲比重变化 资料来源:李向军:《清代荒政研究》中国农业出版社1995年出版第64页。 |

历代的发展基本类此, 在王朝末期, 除了减膳、撤乐、避正殿等象征性措施外, 而一些涉及政治、经济、社会的实质性制度, 或者是喊几句空洞的口号, 如减免赋税、罢役赈恤; 或者如因灾求言, 由于建言者触犯了皇家威严, 使其统治制度成本受到削弱的威胁, 建言者或因之丧命, 充分反映了古代社会统治者救灾的局限性, 他们更关注的是皇位稳固与否[26]。

三、救政先于救灾的理论阐释在《经济史中的结构与变迁》里, 新制度经济学家诺斯曾明确指出, “历史上知识存量的累积在很大程度上是不可逆转的, 但人类经济的进步却不是这样。毋庸置疑, 政治经济单位时兴时衰, 整个文明更是如止。以上两个方面的截然不同, 清楚地表明了一个重要观点:正是组织的成功或失败决定着社会是进步是倒退”, 这就是著名的“诺斯悖论”。诺斯指出, 国家负责界定产权并因此对经济史中的繁荣和衰退负责, 使统治者租金最大化的产权结构和低交易费用、促进经济增长的产权结构间的持久冲突是社会不能实现长期经济增长的根源。可见, 国家的存在可以推动救灾制度的运行, 实现王朝的盛世。但它并不都是理性的, 为了维持统治集团作为经济人的最大利益, 它可以置社会福利于不顾, 强行推行某些效率低下的制度。

诺斯认为, 作为国家而言, 其目标包括政治支持最大化和经济利益最大化两个方面。政治支持最大化就是对合法性的巩固。只有在合法性地位得到巩固的基础上, 才能获得经济利益的最大化[30]。在古代社会的救灾制度中, 由于救灾活动的开展, 以帝王为代表的政府不断强化政权职能与巩固国家统治合法化的理念, 以维持政权的长久, 保证对国家资源的长期掠夺, 帝王们确立这种制度安排, 正是看中了它所具有的报酬递增性质。这种独特的发展路径一旦形成, 一系列的外在性、组织学习过程、主观模型都会加强这一轨迹。从实际效果来看, 古代社会救灾制度的建立与发展在一定程度上起到了很好的防止饥荒的作用, 特别是到18世纪, 清代政府甚至被西方艳羡地称为“福利国家”“救荒的黄金时代”[31]258-264。

通过对救灾制度的分析可以看出, 古代社会统治阶级的意志对救灾制度的建立与实施偏好起决定性的作用。正是由于统治者处于培养税源而形成的“重农”偏好以及惧怕“天人感应”带来的不可预知的后果, 他们才设计出了一系列的救灾制度体系, 并予以维护, 但是这一维护是有其底线与范围的, 即对政治稳定的考虑始终高于对灾情的合理有效救济, 古代社会救灾制度的区域差异与区域模式清晰地反映出其救灾的本质。救政不仅仅体现在天人感应的意义, 在统治者维护政权稳定上也体现了“救政”的涵义。

从统治者救灾关注的区域看, 历代统治者关注最多是政治、经济或者军事重心所在地①。本文选取代表中国古代社会鼎盛期、救济实力发达、疆域广阔、制度相对完善的唐代和清代为例。

① 从文献学的角度看, 历代收录在正史中的灾害绝大部分也是政府关注较多的政治中心或军事重地或经济重心, 如河北、山东、河南、江苏、浙江等省份, 而对与中央政府距离较远、经济落后、税收缺乏的地区甚少记载, 灾害统计与分析的论述参见袁祖亮:《中国灾害通史》, 郑州大学出版社2009年版。

唐代救灾区域多限制在政治中心京师、河南及经济发达的江、淮、河北、山东, 而对于偏远的边疆地区, 尤其是岭南、陇右一带所占比例甚少。根据两《唐书》统计, 唐代各道灾害救济合计254次, 其中作为政治与经济中心的河南道、关内道、河北道、江南道、淮南道的救灾次数达到了219次, 占86.2%;而地理位置相对偏远的剑南道、陇右道、岭南道计有10次, 仅占3.9%(表 1)。

| 地区 | 河南道 | 关内道 | 河北道 | 江南道 | 淮南道 | 河东道 | 山南道 | 剑南道 | 陇右道 | 岭南道 |

| 次数 | 64 | 55 | 43 | 34 | 23 | 15 | 9 | 7 | 3 | 1 |

| 资料来源:《新唐书》和《旧唐书》。 | ||||||||||

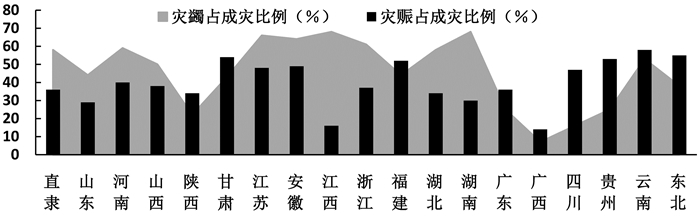

清代政府救灾投入最多的是江苏、安徽、浙江、直隶、甘肃、河南、湖北、山西、山东、东北等地。这些地区或者是国家赋税的主要来源地, 或者是重要产粮区(湖北), 或者是政治中心(直隶、东北), 或者是军事要塞(甘肃), 故而这些地区对维持该地的社会生产和稳定格外关注, 相对灾赈与灾蠲次数也多(图 5)。

|

图 5 清代因灾赈蠲州县比例区域分布 资料来源:李向军:《清代荒政研究》, 中国农业出版社1995年版, 第64页。 |

从历代实施赈济的城乡关系看, 大多数的救济是在直接影响政权稳定的城市中进行的, 而对相对偏远的乡村则缺乏得多。这与政府在救灾制度上偏好将仓储安排在城市有关, 所谓“附郭近而易见, 乡村远而难周”[32]。从仓储发展的历史看, 唐宋之前主要建设在城市, 真正以乡村救济为职责的仓储开始于南宋朱熹创建的朱子社仓。但无论是社仓还是义仓等, 都面临粮食短缺的局面, 这直接造成了灾荒发生时, 灾民纷纷流向城市, 等待救济的景象。魏晋南北朝时期的建康、唐代的长安、北宋的开封、南宋的杭州、元明清的北京等, 在天灾人祸之际, 往往成为灾民的“蓄水池”②。政府还常常在主要城镇、水路咽喉设立“留养”机构。政府的这种意愿偏好影响深远。

② 池子华认为, 直至近代, 城市对于流民仍具有极强的“向心”作用。主要原因在于, 中国政治就是通过京城、省城、府州县城编织而成的城市网络向广大农村腹地施加影响的。城市规模越大, 经济愈发达, 辐射力越强。这就决定了流民的“向心”运动, 以向中心城市汇聚为主流。参见池子华:《近代中国流民向城市的“向心”流动》, 《城市史研究》2000年第Z2期。

魏丕信曾以湖北和直隶为例对比说明清政府在救济区域上的程序差异。湖北省荆南道的道员俞森, 由于级别所限, 向上呈报灾情要经过一系列的官僚衙门。经这些部门进行登记、抄写、摘要以及审定它的递送格式和方式后, 才送到户部讨论, 如果认为是适当的, 再通过内阁呈报皇帝。皇帝的回复谕旨仍将遵循同样复杂的路线才能到达湖北省府武昌。然后, 再由湖北总督从武昌传递到荆南道的襄阳。这种繁复的程序耽误了救灾的实施速度, 灾情已经蔓延开来。而直隶的河间府与天津府, 扼守京城, 横跨大运河, 在地理位置上具有重要的战略意义, 政治地位也高。灾荒发生后, 中央派遣了一大批官员前去救灾。这些官员可以直接向皇帝汇报, 即使是通知地方官员, 他们也不敢耽误, 通过“奏折”以最快的速度递交皇帝。这种制度减少了无谓的时间耗费, 使灾民及时获得救济, 不致于向京城流亡, 威胁到京城的安全[31]120-145。

此外, 虽然用现代的、科学的眼光看古代社会的救灾制度, 特别是救政制度, 许多都是无效率的, 但却依然在古代国家的运行中扮演着重要的角色。其根本原因就在于这一制度的存在维护了统治集团的既得利益, 通过这样的制度, 统治者在经济上保证了最大化利益的获得, 在意识形态上强化了“溥天之下, 莫非王土, 率土之滨, 莫非王臣”的观念, 巩固了天下共主的地位。因此, 统治者对其大加维护, 特别是祈祷制度, 更是受到各种规章制度的保护。对于其他的制度, 例如, 闭门以隔断阴阳过盛以求消除灾害的制度, 即使明显没有成效, 受到老百姓的讥笑与责难, 也依旧坚持实行。一个典型的案例发生在唐代, 唐中宗景龙年间, 东都洛阳霖雨一百多天之久, 朝廷官员闭坊市北门祈晴。一家牛车的老汉苦于路上泥污难行, 在街上发牢骚说:“宰相不能调阴阳, 致兹恒雨, 令我污行。”[33]恰巧中书令杨再思路过, 回答他道:“汝牛自弱, 不得独责宰相”, 于是百姓“共呼坊门为宰相”。即使这样, 在敬宗时, 仍旧将其定为一种正式的祈禳制度, “每阴雨五日, 即令坊市闭北门, 以禳诸阴。晴三日, 便令尽开。使启闭有常, 永为定式”[34]。从将迷信行为制度化也反证出唐末王朝对灾荒的无奈以及统治的日渐衰微, 也说明统治者对于其私利的追求始终是第一位的。

当然, 我们不能否定古代社会统治者对救灾的投入, 李向军对资料详全的清代233个具体灾蠲州县和钱粮的数据的计算, 总计清代灾蠲州县15713个, 约免地丁银1.27亿两, 年平均免65万两。若加上蠲免灾歉的数字, 清代的蠲免总数约略在1.5亿两至2亿两之间[29]65-75。石涛对北宋救灾投入的估算, 北宋政府投入赈济的物资甚至占到政府投入年收入的3.15倍[35]。但从史书所反映的现实看, 古代社会统治者的选择仍旧是救政领域优先于救灾领域, 这是统治阶级的统治属性所决定的。统治阶级通过这种行为, 将自然灾害带来的经济后果转移到了政治领域, 同时要承担这一转移的风险。因为统治者在稳固其统治的同时, 也埋下了动摇其统治的隐患, 毕竟灾民们更关注的是其生存状态。两者需求的冲突与矛盾成为农民抗争的缘由所在, 也预见了王朝的将来走向①。

① 笔者曾以计量模型探讨了政府与灾害需求函数之间的变化, 参见李军、胡鹏:《中国传统社会救灾模式选择及原因探讨》, 《中国农史》2014年第1期。

四、结语与讨论前文的研究指出, 基于频繁发生的灾害及其破坏性, 古代帝王对灾害救济给予高度的重视, 并力图在救灾与救政之间构建并行不悖的基本框架。但需要指出的是, 救灾制度的建立是以服务于政治为中心的, 从帝王更青睐经济、政治或军事中心的救济以及对大城市的关注高于乡村这一区域差异可以清晰地看出。救政不仅仅是对天人感应的回应, 更多的是对政权巩固的维护。当然, 救灾区域的差异并不能掩盖或低看古代政府救灾的效率, 正是有效的救济方式的建立推动了古代社会的发展, 直到今天, 它仍旧代表着一种有效的行为模式[31]264。

当然, 在不同的时期古代政府对救灾侧重性的不同会成为是否影响国家稳定的基本条件, 其根源在于经济基础对上层建筑的制约。政府的经济实力是影响救灾投入的根本性因素。江太新对清代救灾与经济变化关系的研究证明, 清代救灾情况变化与国家经济发展与变化密不可分。“当经济发展, 国家财政收入充裕, 政府才有能力把救灾工作做到尽量完善, 使农民在灾年能得到及时救济, 灾后生产也能得到适当资助和安排, 可以减轻灾荒带来的严重损失, 社会秩序也较稳定; 若经济衰落, 国家财政收入减少, 政府救灾职能就会大大打折扣……事实证明:只有国家经济持续发展, 救灾工作才能到位, 才能做好, 否则只能是空话一句”[36]。这也不难理解随着政府财政实力的日渐衰微, 清代后期的救灾主要成为地方实施的事务, 而官方的活动多成为“象征性”的[31]258。

因此, 古代中国统治者对救灾制度的选择虽然从经济危机走向了政治危机的拯救, 但救灾的根本却又归于经济, 经济的好坏决定了灾民们是否维护其政治的合法性与稳定性。因此, 发展经济仍旧是国家的重心所在, 这也是多灾多难的中华民族长期延续的原因之一。

| [1] | 邹逸麟. "灾害与社会"研究刍议[J]. 复旦学报, 2000(6). |

| [2] | 谢永刚. 对有关历史水旱灾年统计成果的比较分析[J]. 古今农业, 2000(1). |

| [3] | 邓拓. 中国救荒史[M]. 北京: 北京出版社, 1998: 38. |

| [4] | 卜风贤, 惠富平. 中国农业灾害历史演变趋势的初步分析[J]. 农业考古, 1997(3). |

| [5] | 葛全胜. 中国历朝气候变化[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 93. |

| [6] | 高文学, 高庆华. 浅谈灾害评估[J]. 基建优化, 1997(2). |

| [7] | 卜风贤. 历史农业灾害风险评价研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2008(18). |

| [8] | Alexander D. Natural Disasters:A Framework for Research and Teaching[J]. Disasters, 1991, 15(3). |

| [9] | Bergman J. Disaster:A Useful Category of Historical Analysis[J]. History Compass, 2008, 6(3). |

| [10] | Yancheva, et al. Influence of the Intertropical Convergence Zone on the East Asian Monsoon[J]. Nature, 2007, 445(7123). |

| [11] | Ravallion M. Famines and Economics[J]. Journal of Economic Literature, 1997, 35(3). |

| [12] | 葛剑雄. 西汉人口地理[M]. 北京: 人民出版社, 1986: 67. |

| [13] | 张振兴. 我国自然灾害重点探讨[J]. 灾害学, 1998(1). |

| [14] | 高建国. 中国自然灾害经济损失趋势评价[J]. 国际地震动态, 1994(9). |

| [15] | 陈玉琼, 高建国. 中国历史上死亡一万人以上的重大气候灾害的时间特征[J]. 大自然探索, 1984(4). |

| [16] | 杨俭, 潘凤英. 我国秦至清末的疫病灾害研究[J]. 灾害学, 1994(3). |

| [17] | 卜风贤. 传统农业时代的灾荒风险和粮食安全[C]//梁家勉先生诞辰100周年纪念文集. 北京: 中国农业出版社, 2010: 195-225. |

| [18] | 陈业新. 灾害与两汉社会研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2004. |

| [19] | 全汉昇. 唐代物价的变动[J]. 中央研究院历史语言研究所集刊, 1944(11). |

| [20] | 全汉昇. 北宋物价的变动[J]. 中央研究院历史语言研究所集刊, 1944(11). |

| [21] | 李军, 李志芳, 石涛. 自然灾害与区域粮食价格——以清代山西为例[J]. 中国农村观察, 2008(2). |

| [22] | 王业健, 黄莹珏. 清代中国气候变迁、自然灾害与粮价的初步考察[J]. 中国经济史研究, 1999, 1(3). |

| [23] | 苏舆. 春秋繁露义证[M]. 北京: 中华书局, 1992: 260. |

| [24] | 刘煦. 旧唐书[M]. 北京: 中华书局, 1975. |

| [25] | 段伟. 禳灾与减灾:秦汉社会自然灾害应对制度的形成[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2008. |

| [26] | 李军, 胡鹏. 中国传统社会救灾模式选择及原因探讨[J]. 中国农史, 2014(1). |

| [27] | 李军, 马国英. 中国古代政府的政治救灾制度[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2008(1). |

| [28] | 司马光. 资治通鉴[M]. 北京: 中华书局, 1956: 8174. |

| [29] | 李向军. 清代荒政研究[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995. |

| [30] | 道格拉斯C诺斯. 经济史中的结构与变迁[M]. 厉以平, 译, 北京: 商务印书馆, 1992: 24-26. |

| [31] | 魏丕信. 18世纪的官僚制度与荒政[M]. 江苏: 江苏人民出版社, 2003. |

| [32] | 周必大. 文忠集[M]. 台北: 商务印书馆影印文渊阁四库全书本, 1983. |

| [33] | 欧阳修, 宋祁. 新唐书[M]. 北京: 中华书局, 1975: 1363. |

| [34] | 王溥. 唐会要[M]. 北京: 中华书局, 1955: 1582-1583. |

| [35] | 石涛. 北宋时期自然灾害与政府管理体系研究[M]. 北京: 社科文献出版社, 2010: 87-100. |

| [36] | 江太新. 清代救灾与经济变化关系试探——以清代救灾为例[J]. 中国经济史研究, 2008(3). |

2018, Vol. 18

2018, Vol. 18