2. 浙江大学 中国农村发展研究院, 浙江 杭州 310058

中国是典型的人情社会,或者说是关系社会[1],对中国农村地区而言,这一特征更为明显。在“差序格局”理论中,费孝通先生[2]将传统中国农村描述为“乡土中国”,指出农村居民以血缘和地缘关系为媒介,以“己身”为中心,如同波纹一般层层推进和发散,从而构建起个体和家庭的关系网络。可以说,传统农村是一个熟人社会,每一个人都构成了熟人圈的一个节点,相互之间盘根错节。不得不承认社会关系在中国十分重要,这不仅是社会交往的需要,也绝非儒家人伦模式使然,更重要的是,社会关系在资源获取、配置和交易中发挥着十分重要的作用[3]。

在西方学界,通常又将“关系”称为“社会资本”。何谓社会资本?Coleman[4]将其界定为“个人拥有的社会结构资源”,行动者能够因此而获得行动便利。Portes[5]认为社会资本是“个人通过他们的成员身份在网络中或者在更宽泛的社会结构中获取稀缺资源的能力”。Lin[6]对社会资本的界定广为人知,他认为社会资本可被定义为“嵌入于一种社会结构中的,可以在有目的的行动中摄取或动员的资源”。从这些定义中不难发现,西方学界高度认可社会资本在个体资源获取中的关键性作用。

基于中国情景的诸多研究也证实,社会资本确实会对个体资源获取或资源配置产生显著影响。如Zhang和Li[7]的研究发现,社会资本对个体就业岗位获取有着十分重要的影响。童馨乐等[8]研究了社会网络对个体借贷行为的影响,结果表明社会资本的多寡在一定程度上决定了个体借贷能力强弱,拥有良好社会资本的个体更可能获得借贷机会,相应的借贷额也会更高。那么,在土地资源领域,社会资本能够发挥作用吗?或者说社会资本是否影响农户的土地资源配置行为?

受限于农村土地产权结构,我国的农地并不能直接买卖,只能进行承包权或经营权的流转来重新配置土地资源。通过对已有文献的梳理来看,从社会资本视角出发来研究农地资源配置的研究并不多见,只有少数几篇文献从定性视角进行了初步探讨。如宋伟、任大廷[9]基于结构洞理论,认为社会资本有助于农户进行土地流转。杜威漩[10]从非正式制度嵌入的视角,得出社会网络不利于农地流转的结论。而牛喜霞[11]基于交易费用理论,判断社会资本对土地流转既存在促进作用,也有负面影响。但社会资本能否发挥作用以及发挥何种作用,不能仅仅停留在定性的探讨上,还需要做进一步的实证检验。陈浩、王佳[12]首次对社会资本的影响进行了实证分析,然而该文仍然存在诸多不足。首先,其对社会资本的作用机理阐述过于简略,且只涉及社会资本的直接影响机制;其次,该文分析农户土地流转行为时仅仅涉及农户是否转出或转入,却忽视了能更为精确反映农户参与程度的土地流转率;第三,该文构建的实证模型对村庄特征关注不足,也没有控制区域层面的特征,因而拟合结果可靠性有待商榷。为此,本文试图以CFPS2012全国大样本调查数据为研究样本,来分析社会资本对农户土地流转行为的影响,阐述社会资本的直接作用机理和间接影响路径,较为全面地分析社会资本如何影响农户土地转出与转入行为,以及土地流转参与程度。在模型构建方面,本文同时考虑了家庭层面、村庄层面和区域层面的特征,从而使得研究结论更加可靠。

本文后续安排如下:第二部分进行理论与机理分析,并提出研究假说;第三部分为数据介绍和变量说明;第四部分为计量结果与分析;第五部分为间接作用机理的验证;第六部分进行总结,并提出相应的政策启示。

二、机理分析与研究假说通过对社会资本理论和相关文献的梳理,本文认为,在土地流转过程中,社会资本至少可以通过以下几种途径来影响农户土地流转行为。

首先,社会资本通过显著降低搜寻费用、信息费用和扩大市场范围来提升土地流转成功率。于个体而言,社会资本是一种宝贵的资源与媒介。社会资本越丰富,信息传递和信息扩散越迅速有效。[12]传统的土地流转市场由于搜寻成本过高,需求方和供给方常常没有办法有效匹配,很多潜在的流转交易无法达成[9]。诸多研究表明,就目前而言,农户往往依赖其亲朋好友及熟人提供的流转信息[13],流转交易的达成离不开农户社会资本的有效促进[12]。相对社会资本匮乏的个体,拥有丰富社会网络的农户能够借助其丰富的社会网络,以较低的信息费用来发出流转信号或获取有效信息,达到扩大市场范围的效果[14],从而更有助于土地流转交易的达成。

其次,社会资本能够增加双方信任,有利于土地流转交易的达成。社会资本的另一重要功能是降低双方的信息不对称,有效缓解道德风险问题,从而达到增加双方互信的作用[6]。现代社会是信任社会,也是风险社会,任何交易的达成都离不开双方的信任。正如Coleman[4]所言,作为社会资本的信任,表现为一方自愿甘冒风险转出资源或权利的控制权,相信对方不会利用自己的弱点而侵害自己,并预期对方采取有益的行为。如同交易中的润滑剂,信任水平越高,交易成本越低。[15]因而,如何提升双方的信任就变得至关重要。当一方拥有良好的社会资本时,合作方会更加信任对方,交易费用也更低,这有助于转出方和转入方达成交易[16]。在信贷领域,已有研究表明,社会资本具有类似抵押品的功能。社会资本越丰富,农户越可能获得正规信贷或非正规信贷。[8]有理由相信,在土地流转领域,社会资本的作用也类似。鉴于土地资源对双方都十分宝贵,流转双方均会在流转交易前评估对方的可信度和交易的风险性,谨慎地作出是否流转的决策。个体社会资本越丰富,越会增加合作方的交易意愿,从而有助于流转交易的达成。

第三,社会资本能够提升土地流转契约自我履约率,从而促进土地流转交易的达成。从某种意义上来说,社会资本本身就是一种隐性的契约执行机制或者保障机制。[17]拥有丰富社会网络的个体会基于保持声誉的考虑,有内在激励去履行合同约定。[18]相对强制执行的合同,这种自我履约的合同交易费用更低[3],留给双方的合作剩余也更多。通常而言,当某一类要素市场的交易费用更低和履约效率更高时,市场也会相对活跃。在农村土地流转市场,农户的社会资本越丰富,社会网络越广泛,那么一旦农户不履约,其在村庄内部因声誉受损而遭受的潜在损失越大[11]。在这一软约束的影响下,合作方的交易意愿会提升。因而,预期社会资本带来的较高自我履约率会促进土地流转交易的达成合作。基于上述分析,提出假说1:

社会资本越丰富,越有助于农户转入或转出土地。

社会资本不仅会直接影响农户土地流转,还可能通过非农就业来间接影响土地流转。一个广泛的共识是,社会资本在农户外出非农就业过程中发挥着至关重要的作用[19]。社会资本有利于农村劳动力获得就业信息,帮助农村劳动力节省非农工作的搜寻成本,从而促进了农村劳动力的外出就业[20]。与此同时,非农就业带来的家庭劳动力资源的再配置,通常也会带来土地资源的再配置。由于自家耕种能力的下降,为了防止土地抛荒,获得租金收入,当家庭成员非农就业日益增多时,农户多会转出土地,而不太可能转入土地,已有的文献也证实这一判断[21]。因而,猜测非农就业是社会资本影响农户土地流转行为的一个中介变量,社会资本可能会通过改变家庭劳动力在非农产业和农业生产中的配置来间接影响土地流转。基于此,提出假说2:

社会资本会通过促进非农就业来正向影响农户转出土地,同时负向影响农户转入土地。

三、数据来源与模型设定 (一) 数据来源与识别本文使用的数据来自于北京大学中国家庭动态跟踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据库,该调查旨在通过追踪调查个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会、经济和人口等方面的变迁。北京大学中国社会科学调查中心覆盖25个省(市、自治区),采用三阶段不等概率的整群抽样设计。这25个省(市、自治区)的人口约占全国总人口的95%,因此,CFPS的样本可以视为一个全国性样本,具有很好的代表性。

为了刻画新时期农户社会资本对土地流转的影响,本文主要使用较新的CFPS2012数据。但由于CFPS2012中缺乏村庄层面的信息,因此首先将CFPS2010和CFPS2012进行合并匹配,且只保留同时参加过两次问卷调查的农村家庭信息,从而获得农户家庭所对应的村庄层面特征。经过处理,本文最终获得CFPS2012中6785户农村家庭的有效信息。这些样本分布在24个省134个区县420个村庄,相对以往的研究,本文数据具有覆盖范围广、样本量大和更具代表性的优点。

(二) 变量设置与说明1.农户土地流转行为。对于农户土地流转行为,学界有着一个较为清晰的界定。目前,学界多使用农户家庭是否参与土地转出或土地转入,来表示农户是否参与土地流转的行为[12]。也有一些学者认为,相对而言,土地流转参与率能更精确地显示出农户的参与程度[22]。因而,为了更好地分析农户土地流转行为,本文同时引入这两种测度方式。

2.社会资本。如何去测度社会资本,是一个十分有争议性的话题。不同学科的不同学者、对不同的研究对象、主题采取的测度方式都会不同。但有一点不可否认的是,农户家庭所处的位置,决定了其社会资本结构和维度。对农户而言,最重要的一类即为亲缘社会资本[23]。尤其是目前,土地流转仍然以村庄内部市场为主,大量的土地流转发生在亲戚之间[24],有必要分析农户所拥有的亲缘社会资本对其土地流转行为有何影响。农户所依赖的另一种重要的社会资本为友缘社会资本,与亲缘关系不同,友缘关系不是强社会资本,而是一种弱社会资本。这种社会资本是建构性的,具有很强的可塑性和功利性[25]。相对于原生性的亲缘社会资本,友缘社会资本这种“弱关系”在传播信息方面更具有优势[13],有助于市场范围扩大,也有助于传统市场向现代市场转变。随着农村社会逐渐从熟人社会向半熟人社会转变,原有的亲缘关系也变得日渐疏远,构建性的友缘社会资本重要性逐渐增强,这可能对个体土地资源的获取有显著影响。整体而言,亲缘社会资本属于强关系,友缘社会资本则属于弱关系,这两种社会资本可以较为全面地反映出农户家庭的社会交往结构[19]。

当然,农户的社会资本并不局限于亲缘社会资本和友缘社会资本。之所以重点分析这两类社会资本,也与当期土地流转的结构性特征密切相关。多项研究表明,当期农地流转市场主要是一个村庄内部流转市场,土地在亲友之间流转十分普遍,流转呈现明显的差序化格局[3]。因而,本文主要分析亲缘社会资本和友缘社会资本对其土地流转行为的影响。已有的研究表明[26],“拜年网”是一个较为有效的测度方法。因而,本文通过“春节时期来家里拜访的亲戚数”来测度其亲缘社会资本,通过“春节时期家里来拜访的朋友数”来测度其友缘社会资本。

3.非农就业。非农就业是一个待验证的中介变量,本文所指的非农就业是家庭层面的,对如何测度农户家庭的非农就业,部分成果使用“非农收入占家庭总收入比例”来度量[27]。但考虑到非农就业的本质是家庭劳动力资源的再配置,因而,借鉴Kung[28]的研究,使用家庭成员的非农就业率,即“非农劳动力人数占家庭劳动力总人数之比”来表示。

4.控制变量。为保障拟合结果的可靠性,本文还引入一系列控制变量。除引入家庭人口特征和家庭资产特征外,村庄层面特征和省际区域特征也被引入。具体而言:

家庭人口特征包括家庭劳动力数量、家庭成员平均年龄、家庭成员女性比例、家庭成员平均受教育年限四个变量。(1) 家庭劳动力数量。使用这一变量来测度农户家庭劳动力禀赋对土地流转的影响。当家庭劳动力数量越多时,农户越有能力扩大经营规模,农户越可能转入土地。而家庭劳动力越少时,农户通常无法维持原有种植规模,转出土地的意愿更强。因而,预期这一变量对土地转出的影响为正,对土地转入的影响为负。(2) 家庭成员平均年龄。使用这一变量来分析家庭生命周期对农户参与土地流转的影响[29]。当家庭成员平均年龄越大,即家庭生命周期进入老年化阶段时,农户种植能力越弱,农户越可能转出土地,而不可能转入土地。因而预期,这一变量对土地转出的影响为正,对土地转入的影响为负。(3) 家庭成员女性比例。引入这一变量来分析家庭层面人口结构女性化对农户参与土地流转的影响。相对于男性,女性的农业生产能力相对较弱,因而预期随着农户家庭成员中女性比例越高,农户越可能转出土地,而不可能转入土地。(4) 家庭成员平均受教育年限。教育对农户转入和转出土地的影响较为复杂,当家庭成员平均受教育年限高,家庭成员很可能更多地从事非农产业,农户反而可能会转出土地。相反地,家庭成员受教育年限越高,农户也更有能力转入土地来进行规模经营。因而,尚不能断定家庭成员平均受教育年限对转出或转入土地的实际影响。

家庭资产维度包括家庭金融资产价值、农业机械价值和家庭承包地面积三个变量。(1) 家庭金融资产价值。引入该变量是为了控制家庭财富水平对农户参与土地流转的影响。参与土地流转,尤其是转入土地需要支付地租,当家庭金融资产价值越高,表示农户家庭越富有,那么农户越有能力转入土地[30]。但另一方面,家庭越富有,农户越可能不再从事农业生产,转出土地的可能性增大。因而,也不能断定家庭金融资产价值会如何影响农户转出或转入土地。(2) 农业机械价值。当家庭拥有的农业机械价值越高,表示农户家庭农业生产中农机化程度越高,那么农户就越能够突破劳动力约束来扩大经营规模,农业生产效率也会得到大幅提升[31]。预期农业机械总价值会正向促进农户转入土地,而负向影响农户转出土地。(3) 家庭承包地面积。使用该变量来测度农地禀赋对农户参与土地流转的影响。当农户家庭拥有的承包地面积越大,标志着农地禀赋越充裕,在其他因素不变的前提下,农户转出一部分土地的弹性越大,进一步转入土地的可能性降低。预期这一因素会正向促进农户转出土地,负向影响转入土地。

村庄层面引入村庄雇工工资水平、村庄交通情况、村庄地形地貌三个变量。(1) 村庄雇工工资水平。随着家庭劳动力日渐转移至非农产业,除了使用更多的农业机械来替代劳动力,雇工也是一个替代性选择。当村庄雇工工资水平越高时,农业生产人工成本越高,农户越不太可能转入土地,转出土地的可能性增加。因而预期这一变量会正向促进土地转出并且负向影响土地转入。(2) 村庄交通情况。使用这一变量来控制村庄交通情况对农户参与土地流转的影响。当村庄交通越便利时,农户更可能进入城市,因而预期这一变量会正向促进农户转出土地,同时不利于农户转入土地。(3) 村庄地形地貌。村庄地形地貌能够显著影响到土地规模经营实现程度和耕作的难易,引入地形地貌虚拟变量来控制这一因素的影响。

省际区域特征:不同省份的土地流转可能存在差异,为了控制区域层面因素可能的影响,引入省份虚拟变量对这一因素进行控制。

上述变量的定义、设置及相应的描述性统计分析见表 1。

| 变量名称 | 变量描述 | 平均值 | 标准差 |

| 是否转入土地 | 1=是;0=否 | 0.15 | 0.36 |

| 是否转出土地 | 1=是;0=否 | 0.12 | 0.32 |

| 土地转出率 | 土地转出面积/家庭承包地面积 | 0.09 | 0.23 |

| 土地转入率 | 土地转入面积/家庭总耕种面积 | 0.07 | 0.24 |

| 亲缘社会资本 | 春节时期,来家里拜访的亲戚数(人) | 6.39 | 7.19 |

| 友缘社会资本 | 春节时期,来家里拜访的朋友数(人) | 3.37 | 6.69 |

| 家庭非农就业率 | 非农劳动力人数*100/家庭劳动力总人数 | 61.74 | 27.82 |

| 家庭劳动力数量 | 家庭中16~60岁之间劳动力人数(人) | 1.65 | 0.93 |

| 家庭成员平均年龄 | 家庭成员总岁数/家庭总人口数(岁) | 25.28 | 8.35 |

| 家庭成员女性比例 | 女性人数/家庭总人口数 | 0.54 | 0.18 |

| 家庭成员平均受教育年限 | 家庭成员总受教育年限/家庭总人口数(年) | 8.35 | 3.40 |

| 家庭金融性财产价值 | 家庭所用金融性资产的总价值(元,取对数) | 7.81 | 2.78 |

| 家庭农业机械价值 | 家庭拥有的农业机械总价值(元,取对数) | 2.82 | 3.60 |

| 家庭承包地面积 | 农户家庭从村庄获得的承包地面积(亩) | 5.68 | 7.07 |

| 村庄雇工工资水平 | 村庄农业雇工每天的工资水平(元/天) | 7.85 | 0.89 |

| 村庄交通环境 | 村委会到县城所花时间(小时) | 1.12 | 1.71 |

| 村庄地形地貌 | 1=丘陵;2=高山;3=平原;4=其他(对照组) | 2.19 | 1.05 |

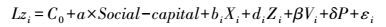

当选择“农户家庭是否进行土地转出”或“农户家庭是否进行土地转入”时,由于被解释变量是二元变量,因而选择二元Probit模型。当选择土地流转参与率作为被解释变量时,由于土地流转参与率在0~1之间,更适合选择Tobit模型。将基准模型设定如下:

|

(1) |

其中,Lzi为农户家庭i的土地流转行为,包括是否转入或转出土地、土地转入率和土地转出率。变量Social-capital为农户的社会资本,Xi和Zi分别表示农户家庭人口特征和资产特征,Vi表示村庄层面特征。P为区域特征虚拟变量,εi为随机扰动项。社会资本对农户土地转出行为影响的拟合结果如表 2所示,社会资本与农户土地转入行为的拟合回归见表 3①。

| 变量 | 是否转出 | 土地转出率 | |||

| 亲缘社会资本 | 友缘社会资本 | 亲缘社会资本 | 友缘社会资本 | ||

| 社会资本 | 0.006(-0.74) | 0.004(-0.52) | 0.002(-0.36) | 0.005(-0.79) | |

| 家庭劳动力数量 | -0.748***(-12.30) | -0.740***(-12.16) | -0.507***(-10.77) | -0.500***(-10.58) | |

| 家庭成员平均年龄 | 0.001(-0.09) | 0.001(-0.10) | 0.005(-1.14) | 0.005(-1.17) | |

| 家庭女性比例 | 0.251(-0.80) | 0.179(-0.57) | 0.106(-0.48) | 0.040(-0.18) | |

| 家庭成员平均受教育年限 | 0.023(-1.50) | 0.023(-1.47) | 0.025** (-2.29) | 0.024**(-2.23) | |

| 家庭金融性资产价值 | 0.030(-1.48) | 0.033(-1.63) | 0.012(-0.85) | 0.012(-0.91) | |

| 家庭农业机械价值 | -0.087***(-5.08) | -0.088***(-5.10) | -0.058***(-4.91) | -0.059***(-4.96) | |

| 家庭承包地面积 | -0.003(-0.34) | -0.003(-0.28) | 0.007(-1.36) | 0.007(-1.49) | |

| 村庄雇工工资水平 | 0.093(-1.46) | 0.094(-1.49) | 0.032(-0.77) | 0.030(-0.71) | |

| 村庄交通情况 | -0.342***(-4.05) | -0.340***(-4.02) | -0.232***(-3.92) | -0.233***(-3.91) | |

| 村庄地形地貌 | -0.031(-0.60) | -0.027(-0.52) | 0.017(-0.47) | 0.022(-0.62) | |

| 省份 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |

| 常数 | -1.767**(-2.79) | -1.778**(-2.80) | -1.319**(-3.05) | -1.305***(-3.00) | |

| sigma | — | — | 1.249***(-20.23) | 1.252***(-20.07) | |

| 样本量 | 4381 | 4367 | 3976 | 3963 | |

| 注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内为z值。 | |||||

| 变量 | 是否转入 | 土地转入率 | |||

| 亲缘社会资本 | 友缘社会资本 | 亲缘社会资本 | 友缘社会资本 | ||

| 社会资本 | 0.005(-0.87) | 0.003(-0.48) | 0.000(-0.07) | 0.003(-0.95) | |

| 家庭劳动力数量 | 0.389***(-7.66) | 0.386***(-7.61) | 0.168***(-6.99) | 0.167***(-6.98) | |

| 家庭成员平均年龄 | -0.012**(-2.14) | -0.012** (-2.18) | -0.006**(-2.39) | -0.006**(-2.40) | |

| 家庭女性比例 | -0.662**(-2.52) | -0.698***(-2.65) | -0.296**(-2.50) | -0.314***(-2.65) | |

| 家庭成员平均受教育年限 | 0.011(-0.91) | 0.010(-0.83) | 0.008(-1.43) | 0.008(-1.35) | |

| 家庭金融性资产价值 | -0.003(-0.20) | -0.006(-0.39) | -0.004(-0.54) | -0.004(-0.63) | |

| 家庭农业机械价值 | 0.092***(-7.95) | 0.092***(-7.91) | 0.044***(-8.25) | 0.044***(-8.22) | |

| 家庭承包地面积 | -0.024***(-3.40) | -0.024***(-3.38) | -0.024***(-6.85) | -0.024***(-6.80) | |

| 村庄雇工工资水平 | -0.278***(-5.99) | -0.284***(-6.11) | -0.134***(-6.11) | -0.137***(-6.22) | |

| 村庄交通情况 | -0.053(-1.53) | -0.054(-1.55) | -0.019(-1.49) | -0.019(-1.51) | |

| 村庄地形地貌 | -0.064(-1.54) | -0.058(-1.39) | -0.054***(-2.88) | -0.052***(-2.78) | |

| 省份 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |

| 常数 | 0.589(-1.23) | 0.663(-1.38) | 0.475**(-2.13) | 0.508**(-2.27) | |

| sigma | — | — | 0.829***(-31.06) | 0.828***(-31.04) | |

| 样本量 | 4366 | 4352 | 4026 | 4017 | |

| 注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内为z值。 | |||||

① 为了杜绝引入变量较多带来的多重共线性问题,采用方差膨胀性因子VIF进行诊断,结果显示,变量的VIF值均小于10,因而多重共线性问题并不严重。

从表 2和表 3的结果看出,亲缘社会资本和友缘社会资本对农户是否转出农地和土地转出率的影响系数为正,亲缘社会资本和友缘社会资本对农户是否转入土地和土地转入率的影响系数也为正。这与社会资本能够有效促进土地流转的理论预期相符,但均未通过显著性检验,这与陈浩、王佳[12]的研究结论不同。因而,假说1并没有得到证实。即社会资本没有像预期中那样显著地促进农户转入或转出土地。之所以如此,一方面,可能是随着农地流转规模的扩大和市场发育的日益成熟,土地流转信息流传递日渐通畅,可选择的交易对象范围也日益扩大,习俗交换型的土地流转市场越来越趋于陌生型的交易市场[27]。另一方面则可能是流转合同日益正规化,这保障了双方利益,从而有效替代了基于社会资本的信任机制和自我履约机制,导致这两种机制的重要性下降[24]。

家庭劳动力数量在1%显著性水平上负向影响农户是否转出土地和土地转出率,并且在1%显著性水平上正向促进农户是否转入土地和土地转入率,这与理论预期相符,证实了家庭劳动力禀赋是影响土地流转的关键因素。即劳动力充裕的家庭更可能转入土地,劳动力短缺的家庭更可能转出土地。家庭成员平均年龄对农户是否转出土地和土地转出率的影响系数为正,但均没有通过显著性水平检验,说明家庭生命周期老年化对农户土地转出行为没有影响。但家庭成员平均年龄在5%显著性水平上负向影响农户是否转入土地和土地转入率,这与预期相符,即家庭生命周期老年化确实不利于农户转入土地和扩大经营行为。家庭女性比例对农户是否转出土地和土地转出率的影响系数方向与预期相符,但没有通过显著性检验,这说明家庭女性比例对农户土地转出行为没有影响。但家庭女性比例对农户是否转入土地和土地转入率有显著负向影响,表明女性成员过多,确实不利于农户扩大经营规模。家庭成员平均受教育年限对农户土地转出行为和土地转入行为的影响系数为正,但均没有通过显著性检验,说明这一变量对农户土地流转行为也没有影响。

家庭金融性资产价值对农户土地转出行为和土地转入行为均没有显著性影响,说明家庭财富水平对农户的土地流转行为没有实质性影响。家庭农业机械价值在1%显著性水平正向促进农户转出土地和土地转出率;同时,家庭农业机械总价值也在1%显著性水平负向影响农户转入土地和土地转入率。这与理论预期完全相符,并与多数成果相一致[31]。这一结果表明,在农业生产中更多使用农业机械,有助于农户扩大经营规模。家庭承包地面积对农户是否转出土地和土地转出率没有显著性影响,但在5%显著性水平上负向影响农户是否转入土地和土地转入率。说明家庭土地禀赋对农户转出土地行为没有影响,只是会不利于农户转入土地行为。

村庄雇工工资水平正向促进农户转出土地和土地转出率,但是没有通过显著性检验。但这一因素在1%显著性水平负向影响农户是否转入土地和土地转入率,这与理论预期相符,说明农业劳动力成本越高,农户越不可能转入土地。村庄交通情况在1%显著性水平负向影响农户转出土地和土地转出率,这与预期相符,说明村庄交通越便利,农户越可能转出土地。对于土地转入,村庄交通情况对农户是否转入土地和土地转入率的影响也为负,这与理论预期也相符,但并未通过显著性检验。说明农户在决定是否转入土地时,交通便利性对农户的决策没有影响。村庄地形地貌对农户是否转出土地和土地转出率均无显著性影响,表明地形地貌对农户转出土地行为没有影响。村庄地形地貌对农户是否转入土地也没有显著影响,但地形地貌在1%显著性水平负向影响土地转入率。说明村庄地形地貌只会对农户土地转入参与率有影响。

(二) 稳健性检验基准回归使用春节期间拜年网络作为代理变量来测度农户的亲缘社会资本和友缘社会资本,结果证实两类社会资本对农户土地流转行为并没有实质性影响。这里使用另一个替代变量来进行稳健性分析,进一步检验社会资本对土地流转的影响。在中国农村,人们之间维系亲友关系的一种普遍方式是通过“礼尚往来”构建稳定的社会网络[32-33]。当网络中的某一个家庭发生重大事件(婚丧嫁娶、建房、生育小孩、子女上大学)时,其他成员会给予经济上的支持,比如赠送礼物和一定的金钱。或者在传统节日期间,亲友之间为联络感情,也会互相带着礼物进行拜访,通过礼物交换来维系相互之间的感情[34]。因而,预期农户的社会网络越大,某一家庭需要投入更多的经济资源来维持其社会资本,家庭每年需要赠送出去的礼物数量也会越多[35]。

但重大事件并不是常态性事件,由此产生的礼物支出波动较大,在使用截面数据时,这一类数据的可信度较低。而传统农历新年则不同,基于风俗,有联系的亲戚朋友之间春节期间都会相互走动,因而使用这一类事件中产生的礼物支出更能够准确显示出农户为维系社会资本而支付的成本礼物支出[25]。根据CFPS提供的数据,这里使用农户“春节期间送出去礼物数”作为其社会资本的替代变量。

结果显示(表 4),在稳健性方程中,社会资本对农户是否转出土地或是否转入土地,以及土地转出率和土地转入率的影响系数依然为正,且仍然没有通过显著性检验,这与基准回归保持一致。因而,社会资本对农户土地流转行为没有影响的结论是稳健的。

| 变量 | 是否转出 | 是否转入 | 土地转出率 | 土地转入率 |

| 社会资本 | 0.000(-0.09) | 0.000(-0.04) | 0.000(-0.32) | 0.000(-0.02) |

| 家庭劳动力数量 | -0.749***(-12.02) | 0.369***(-7.14) | -0.507***(-10.46) | 0.160***(-6.51) |

| 家庭成员平均年龄 | -0.001(-0.11) | -0.013**(-2.25) | 0.004(-0.90) | -0.006**(-2.46) |

| 家庭女性比例 | 0.188(-0.59) | -0.592**(-2.20) | 0.064(-0.28) | -0.265** (-2.19) |

| 家庭成员平均年龄 | 0.023(-1.45) | 0.013(-1.01) | 0.026**(-2.33) | 0.009(-1.57) |

| 家庭金融性资产价值 | 0.033(-1.60) | -0.003(-0.18) | 0.010(-0.73) | -0.003(-0.42) |

| 家庭农业机械价值 | -0.086***(-4.86) | 0.091***(-7.68) | -0.059***(-4.77) | 0.043***(-7.99) |

| 家庭承包地面积 | -0.002(-0.25) | -0.025***(-3.44) | 0.007(-1.36) | -0.024***(-6.79) |

| 村庄雇工工资水平 | 0.087(-1.34) | -0.303***(-6.41) | 0.025(-0.57) | -0.147***(-6.49) |

| 村庄交通情况 | -0.362***(-4.14) | -0.057(-1.58) | -0.222***(-3.67) | -0.019(-1.51) |

| 村庄地理地貌 | -0.031(-0.59) | -0.062(-1.47) | 0.023(-0.63) | -0.055***(-2.87) |

| 省份 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 常数 | -1.668** (-2.56) | 0.798(-1.63) | -1.245*** (-2.78) | 0.574**(-2.50) |

| sigma | — | — | 1.255***(-19.62) | 0.833***(-30.35) |

| 样本量 | 4223 | 4208 | 3828 | 3878 |

| 注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内为z值。 | ||||

控制变量方面,对比土地转出基准模型和稳健性回归方程,不难发现,稳健的影响农户转出土地决策包括家庭劳动力数量、家庭农业机械价值和村庄交通情况三个变量。表现为家庭劳动力数量越少,家庭拥有的农业机械价值越低,村庄交通情况越差,农户越可能转出土地。类似地,对比土地转入基准方程和稳健性检验方程,发现劳动力数量、家庭成员平均年龄、家庭女性比例、家庭农业机械价值和村庄雇工工资水平五个变量的显著性和作用方向没有发生变化。表现为农户家庭劳动力数量越多,家庭成员平均年龄越小,家庭成员女性比例越低,家庭农业机械价值越高,村庄雇工工资水平越低时,农户越可能转入土地。由此,不难发现同时显著影响农户转出土地行为和转入土地行为的只有家庭劳动力数量和家庭农业机械价值两个变量。由于农户购置农业机械也是为了弥补劳动力不足和节约农业生产中的劳动力[36],这一结果表明劳动力禀赋和劳动力资源配置是影响土地流转的关键性因素。同时,这一发现也说明,验证社会资本是否会通过非农就业这一中介变量来间接影响土地流转是必要的,因为非农就业的本质就是改变家庭劳动力资源的配置。

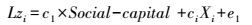

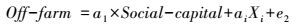

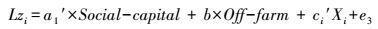

五、间接作用机理验证上述结果表明,社会资本并不会影响到农户的土地流转行为。那么,是否如机理分析所推测,社会资本会通过非农就业来间接影响农户土地流转行为呢?①这仍需要实证予以检验。借鉴已有成果,通过以下方程进行检验[37]。

① 随着理论和方法的演进,新的共识是:社会资本的直接效应不存在,并不代表中介效应就必然不存在。

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

方程2表示关键自变量社会资本Social-capital对因变量土地流转Lzi的影响,c1为总效应系数。方程3表示关键自变量社会资本对中介变量非农就业Off-farm的影响,a1为相应的影响系数。方程4同时分析中介变量和关键自变量对因变量的影响,a1′为控制了中介变量影响后关键自变量对因变量的直接效应。e1、e2、e3是回归残差,Xi为一系列控制变量。

按照传统的逐步回归法,如果方程(2) 中总效应系数不显著,那么就应该停止验证[38]。然而,近年来该方法的有效性备受质疑,很多学者认为总效应系数显著与否并不影响中介效应是否存在[39]。当总效应系数没有通过显著性检验时,可以将其视作“广义中介效应”[40]。此时,虽然关键自变量并不直接影响因变量,但仍然可以通过中介变量来影响因变量。温忠麟和叶宝娟[41]详细介绍了最新的中介效应检验程序,本文将据此对非农就业的中介效应进行验证。以土地流转参与率为例,其中,方程(2) 的结果见上表 2和表 3,方程(3) 和方程(4) 的拟合结果见下表 5②。

| 变量 | 非农就业 | 土地转出率 | 土地转入率 | |||||

| 亲缘社会资本 | 友缘社会资本 | 亲缘社会资本 | 友缘社会资本 | 亲缘社会资本 | 友缘社会资本 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||

| 社会资本 | 0.129*** | 0.211*** | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | ||

| (-2.87) | (-4.61) | (-0.12) | (-0.49) | (-0.10) | (-1.01) | |||

| 非农就业 | — | — | 0.011*** | 0.011*** | -0.001 | -0.001 | ||

| (-5.09) | (-5.14) | (-1.00) | (-1.00) | |||||

| 其他变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | ||

| 样本量 | 4381 | 4367 | 3976 | 3963 | 4026 | 4017 | ||

| 注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内为t值。 | ||||||||

② 控制变量与表 2和表 3一致,为节省篇幅,其他变量并没有显示出来。如有需要,请向作者索取。

结果显示(表 5),列(1) 中亲缘社会资本和列(2) 中友缘社会资本均通过显著性检验(a1显著),在1%显著性水平上正向促进非农就业,表明关键自变量社会资本确实能够有效促进农户家庭的非农就业,这与已有研究一致[19]。

对于土地转出率,列(3) 和列(4) 显示,同时控制住社会资本和非农就业两大因素后,亲缘社会资本或友缘社会资本依然没有通过显著性水平检验(a1′不显著),但非农就业在1%显著性水平上正向促进土地转出率(b显著)。按照最新的检验方法[41],不难得出间接效应显著,而直接效应不显著的结论。而且检验结果表明,非农就业是部分中介变量。即社会资本虽然不会直接影响土地转出,但是会通过促进非农就业来间接影响农户土地转出行为。同理,对于土地转入率,列(5) 和列(6) 显示,亲缘社会资本和友缘社会资本依然没有通过显著性检验(a1′不显著);同时,非农就业也没有通过显著性检验(b不显著)。因此,这一结果表明,不仅社会资本的直接效应不存在,其间接效应也不存在。即社会资本不会通过非农就业来间接影响农户土地转入行为。因而,假说2并不完全成立。

总结而言,社会资本确实不会在土地资源的配置中发挥作用。无论是强性质的亲缘社会资本,还是弱性质的友缘社会资本,均不会影响到农户土地流转行为。但社会资本会通过非农就业来间接影响农户土地转出行为。非农就业导致家庭劳动力在农业和非农产业的重新配置,导致农业劳动力减少,农户家庭的农业经营能力也随之下降。在劳动力不足的条件约束下,劳动力短缺的农户会理性转出土地[28]。而对于农户土地转入行为,非农就业的间接效应并不存在。即社会资本虽然导致了家庭农业劳动力的减少,却并不会因此而阻碍农户转入土地,这与已有文献的结论不同[22]。

为什么农业劳动力减少不会阻碍其家庭转入土地和扩大农业生产规模呢?关键的原因可能在于机械对劳动力的有效替代[36]。对转入土地的那些农户而言,为了克服农业劳动力不足,通常会购置更多的农业机械来替代劳动力。统计结果也显示,转入土地的农户确实拥有更高价值的农业机械。为进一步证实这一猜测,按照农户家庭拥有的农业机械价值是否超过样本均值,将大于均值的农户归为一组,命名为农业机械充裕组;将小于均值的农户归为另一组,命名为农业机械不足组。分组进行拟合回归①,结果发现,对于农业机械不足组,非农就业对农地转入的影响显著为负。但对于农业机械充裕组,非农就业依然对土地转入没有影响。因而,机械对劳动力的有效替代是非农就业不再负向影响农户转入土地的关键所在的猜测成立。

① 这一回归并没有展示出来,如果有需要,请向作者索取。

六、结论与启示社会资本在资源配置中通常发挥着较为重要的作用,但社会资本是否影响农户的土地流转行为,现有研究很少对此进行实证分析。本文基于全国层面大样本微观调查CFPS2012数据,尝试对这一议题进行回应。研究结果显示:首先,与预期不一致,社会资本并没有显著促进农户转出或者转入土地行为,社会资本也不影响农户的土地流转参与程度。其次,虽然社会资本并不直接影响农户土地流转,但是社会资本会通过促进非农就业来间接促进农户转出土地。但对于土地转入行为,非农就业的间接作用并不存在。再次,稳健的影响农户土地转出的因素还包括家庭劳动力数量、家庭农业机械价值和村庄交通情况三个变量;稳健的影响农户土地转入的因素则包括劳动力数量、家庭成员平均年龄、家庭女性比例、家庭农业机械价值和村庄雇工工资水平五个变量。可见,只有家庭劳动力数量和农业机械价值能够同时影响转出户和转入户的流转行为。

基于上述结论,本文得到以下启示:首先,在农地流转过程中,无需过分强调社会资本的作用,无论是转出土地还是转入土地,社会资本的促进效应均不明显。这可能意味着传统型、习俗型的农地流转市场已经转变为现代型、陌生型的要素市场,农户社会资本的作用不太明显。其次,与土地资源配置不同,社会资本对劳动力资源的再配置有显著影响,社会资本能够有效促进农户非农就业,并且,社会资本会通过非农就业来促进农户转出土地。为了促进农地流转市场发育,还需要继续推动农村人口向城市转移。最后,要充分重视劳动力禀赋和农业机械在土地流转中发挥的关键作用。家庭劳动力资源越充沛、拥有农业机械越多,农户越可能转入土地而不太可能转出土地。随着农村劳动力逐渐转移至非农产业,农业劳动力会逐渐减少。因而,为有效促进农地流转和实现规模经营,需要大力提升农业机械化水平,包括增加农户购置农机补贴和发展农机社会化服务。

| [1] | 梁淑溟. 中国文化要义[M]. 上海: 学林出版社, 1987. |

| [2] | 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012. |

| [3] | 钱龙, 洪名勇, 龚丽娟, 等. 差序格局、利益取向与农户土地流转契约选择[J]. 中国人口·资源与环境, 2015(12): 95–104. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2104.2015.12.012 |

| [4] | Coleman J S. Social Capital in the Creation of Human Capital[J]. American Journal of Sociology, 1988(94): 95–120. |

| [5] | Portes A. On the Sociology of National Development:Theories and Issues[J]. American Journal of Sociology, 1976, 82(1): 55–85. DOI: 10.1086/226270 |

| [6] | Lin N. Building a Network Theory of Social Capital[J]. Connections, 1999, 22(1): 28–51. |

| [7] | Zhang X B, Guo L. Does Guanxi Matterto Nonfarm Employment[J]. Journal of Comparative Economics, 2003, 31(2): 315–331. DOI: 10.1016/S0147-5967(03)00019-2 |

| [8] | 童馨乐, 褚保金, 杨向阳. 社会资本对农户借贷行为影响的实证研究——基于八省1003个农户的调查数据[J]. 金融研究, 2011(12): 177–191. |

| [9] | 宋伟, 任大廷. 基于结构洞理论的农户农地流转行为研究[J]. 中国农学通报, 2011(8): 411–414. |

| [10] | 杜威漩. 论农地流转的非正式制度嵌入性[J]. 求实, 2012(5): 89–92. |

| [11] | 牛喜霞. 社会资本在农户土地承包经营权交易中的运作功效探讨——以宁夏T县杨村农户土地交易为例[J]. 社会科学战线, 2007(4): 190–195. |

| [12] | 陈浩, 王佳. 社会资本能促进土地流转吗?——基于中国家庭追踪调查的研究[J]. 中南财经政法大学学报, 2016(1): 21–159. |

| [13] | 杨卫忠. 农村土地经营权流转中的农户羊群行为——来自浙江省嘉兴市的调查数据[J]. 中国农村经济, 2015(2): 38–51, 82. |

| [14] | Bian Y J. Bringing Strong Ties back in:Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China[J]. American Sociology Review, 1977, 62(3): 366–385. |

| [15] | Delhey J, Newton K. Who Trusts:The Origins of Social Trust in Seven Societies[J]. European Societies, 2003, 5(2): 93–137. DOI: 10.1080/1461669032000072256 |

| [16] | Paxton P. Is Social Capital Declining in the United States:A Multiple Indictaor Assessment[J]. American Journal of Sociology, 1999, 105(1): 88–127. DOI: 10.1086/210268 |

| [17] | 贾生华, 吴波. 基于声誉的私人契约执行机制[J]. 南开经济研究, 2004(6): 16–20, 51. |

| [18] | 罗必良, 汪沙, 李尚蒲. 交易费用、农户认知与农地流转——来自广东省的农户问卷调查[J]. 农业技术经济, 2012(1): 11–21. |

| [19] | Knight J, Yueh L. The Role of Social Capital in the Labor Market in China[J]. Economics of Transition, 2008, 16(3): 389–414. DOI: 10.1111/j.1468-0351.2008.00329.x |

| [20] | 胡金华, 陈丽华, 应瑞瑶. 农村劳动力迁移的影响因素分析——基于社会网络的视角[J]. 农业技术经济, 2010(8): 73–79. |

| [21] | Xie Y, Jiang Q. Land Arrangements for Rural-Urban Migrant Workers in China:Findings from Jiangsu Province[J]. Land Use Policy, 2016(50): 262–267. |

| [22] | Deininger K, Jin S. The Potential of Land Rental Markets in the Process of Economic Development:Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2005, 78(1): 241–270. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2004.08.002 |

| [23] | 伍骏骞, 齐秀琳, 范丹, 等. 宗族网络与农村土地经营权流转[J]. 农业技术经济, 2016(7): 29–38. |

| [24] | 程令国, 张晔, 刘志彪. 农地确权促进了中国农村土地的流转吗?[J]. 管理世界, 2016(1): 88–98. |

| [25] | 胡枫, 陈玉宇. 社会网络与农户借贷行为——来自中国家庭动态跟踪调查CFPS的证据[J]. 金融研究, 2012(12): 178–192. |

| [26] | 叶静怡, 武玲蔚. 社会资本与进城务工人员工资水平——资源测量与因果识别[J]. 经济学(季刊), 2014(4): 1303–1322. |

| [27] | 张锦华, 刘进, 许庆. 新型农村合作医疗制度、土地流转与农地滞留[J]. 管理世界, 2016(1): 99–109. |

| [28] | Kung J K. Off-farm Labor Markets and the Emergence of Land Rental Markets in Rural China[J]. Journal of Com-parative Economics, 2002, 30(2): 395–414. DOI: 10.1006/jcec.2002.1780 |

| [29] | 钱龙, 洪名勇. 非农就业、土地流转与农业生产效率变化——基于CFPS的实证分析[J]. 中国农村经济, 2016(12): 2–16. |

| [30] | 侯建昀, 霍学喜. 信贷可得性、融资规模与农户农地流转——以专业化生产农户为例[J]. 中国农村观察, 2016(6): 29–39. |

| [31] | Ji Y, Yu X, Zhong F. Machinery Investment Decision and Off-farm Employment in Rural China[J]. China Eco-nomic Review, 2012, 23(1): 71–80. DOI: 10.1016/j.chieco.2011.08.001 |

| [32] | 章元, 陆铭. 社会网络是否有助于提高农民工的工资水平?[J]. 管理世界, 2009(3): 45–54. |

| [33] | 杨汝岱. 基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究[J]. 经济研究, 2011(11): 116–129. DOI: 10.3969/j.issn.1005-913X.2011.11.063 |

| [34] | 周晔馨. 社会资本是穷人的资本吗——基于中国农户收入的经验证据[J]. 管理世界, 2012(7): 83–95. |

| [35] | 武岩, 胡必亮. 社会资本与中国农民工收入差距[J]. 中国人口科学, 2014(6): 50–61, 127. |

| [36] | Yang J, Huang Z, Zhang X, Thomas R. The Rapid Rise of Cross-regional Agricultural Mechanization Services in China[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2013, 95(5): 1245–1251. DOI: 10.1093/ajae/aat027 |

| [37] | 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004(5): 614–620. |

| [38] | Baron R M, Kenny D A. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Concep-tual, Strategic, and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182. DOI: 10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [39] | Zhao X, Lynch Jr J G, Chen Q. Reconsidering Baron and Kenny:Myths and Truths about Mediation Analysis[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(2): 197–206. DOI: 10.1086/651257 |

| [40] | 温忠麟, 刘红云, 侯杰泰. 调节效应和中介效应分析[M]. 北京: 教育科学出版社, 2012. |

| [41] | 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731–745. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17