贫困是一个十分复杂的社会问题,消除贫困是当今世界面临的一项重大任务。中国也不例外,中国的贫困问题由来已久,中央政府在脱贫致富的道路上费尽心力。20世纪80年代以来,中国政府采取定点扶贫、单位帮扶和领导挂职等形式,开始了现代意义上的扶贫工作①。自此,中国扶贫工作已经从个人层面上升到社会层面,成为一项关涉全社会的现代宏伟工程。为了提高扶贫绩效,2012年,中央政府提出了新一轮扶贫攻坚的创新性战略,即第一书记扶贫新制度,而后这一制度不断在全国推开。作为贫困重灾区的广西省,其脱贫致富之路备受关注。广西在改革开放后便启动了扶贫运动,然而,广西的扶贫状态仍可用“典型”来形容,“谓之‘典型’不仅因为它代表目前中国一批由于发展资源匮乏难以反贫的地区,更因为它长期淫浸在由庞大‘扶贫工厂’运作的扶贫实践中”[1]。进入21世纪,广西省自治区党委和政府高度重视扶贫开发工作,对扶贫的支持力度进一步加强。2007年到2012年,广西连续5年从自治区、市、县和乡 (镇) 四级机关企事业单位选派15万多名干部担任新农村建设指导员,每年3万多名,每县一队,确保每村都有两名干部驻村帮扶。2012年和2014年,广西连续两次在选派指导员的基础上分别从自治区、市、县三级选派3000名机关干部赴3000个贫困村任村党组织“第一书记”,任期2年,第一书记同时也是新农村建设指导员。随着中央提出的“确保7000多万贫困人口到2020年如期脱贫”的宏伟目标,自治区政府打算在2016年将第一书记人数增加到3500名,而这一制度将会延续到2020年。

① 扶贫工作在中国拥有悠久的历史,如古代的赈灾、恤贫抚孤、扶危济困等。 然而,这大多主要是统治阶级为了维护自己政权的稳定性,因此,历朝历代都有各种各样的救济扶贫的政策。 本文的扶贫工作主要指的是政府在改革开放后实施的一系列扶贫计划,其体现出稳定政权、和谐良序和公平正义等愿景。

20世纪50年代,纳克斯提出了“贫困恶性循环理论”,即低水平的需求和供给导致了贫困,并且贫困在父辈与子辈之间进行传递。20世纪80年代,贫困研究溢出发展经济学之外,社会学、政治学等皆对此进行研究。阿马蒂亚·森是其中一位,他从权利的角度关注贫困问题,认为“20世纪把民主和参与式的治理确定为政治组织的最好模式,人权和政治自由的观念现在很大程度上已成为流行语言的一部分”[2],他将可行能力视角引入,重塑贫困概念,这大大拓展了贫困认知研究。而后,贫困研究视角不断多元化,布迪厄在《世界的贫困》一书中从文化资本的角度对贫困现象进行了剖析[3]。在国内,伴随贫困的产生及反贫困战略的提出,国内也开始展开对贫困的研究。李小云从治理的视角指出了扶贫政策中的不足,“需要研究的是如何强化针对穷人的瞄准机制,同时发育有效链接政府和穷人的中间型制度载体, 事实上,政策的最终效果已经不再取决于政策在顶层如何设计,而更多地取决于乡村底层的制度发育以及各种扶贫资源的公平转递”[4]。邢成举、李小云进而引入“精英俘获”理论,具体研究了财政扶贫项目目标偏离问题[5]。第一书记扶贫制度是一个新鲜事物,因此,对其进行专门研究的较少。已有研究主要集中在部分宣传刊物上:如张建国认为第一书记应当好三员,即领航员、致富员和宣传员[6];霍庆涛对第一书记在推动精准扶贫、维护地方和谐稳定重任等方面的职责进行了分析[7];吴琼认为应该做到“当好、用好、带好和转变”村里人[8];陈晖总结了第一书记的李建乐的工作情况等[9]。

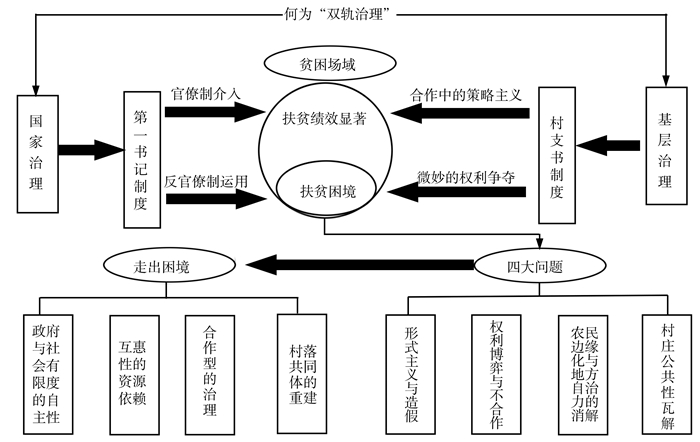

当前研究较多集中于对第一书记的宣传教育上,严格的学术研究严重滞后于实践,尽管第一书记扶贫制度的实行已三年有余,但第一书记如何在基层社会开展工作,第一书记与村支书的关系如何处理,扶贫效果如何,有何漏洞等诸多问题需继续深化,因此,对该制度的研究就显得十分迫切和必要。因此,基于中国本土实践,笔者提出“双轨治理”的新分析框架,这指的是国家在特殊时期设置的第一书记制度与改革开放后设置的村支书制度在扶贫领域相互作用而形成的一种新的治理格局,以及在这种新型治理格局中产生的治贫风险。

二、 “双轨治理”:对“第一书记”扶贫制度的尝试性分析国内已有研究主要集中在政策宣传方面,这就给后来者留下了足够的研究空间。选择什么样的视角,这是开展研究的第一步。而灵感往往来源于实践。2015年10月中下旬,笔者跟随“第一书记”研究团队对广西省来宾市新英区圆村第一书记扶贫工作开展了田野调查。圆村是一个典型的壮族贫困村,2012年4月开始实施第一书记扶贫制度,至今共有两任书记。其中,第一批次的第一书记周天①,挂职时间从2012年4月24日到2014年4月24日,第二批次的第一书记黄建,任职时间从2014年4月25日到2016年2月25日。两位书记来自同一所职业学院。国家在特殊时期设置的第一书记跟常设的村支书在乡村社会中相遇及发生的一些融合、矛盾和冲突,这是一些有趣的现象。这就促使笔者思考该用一个什么样本土化概念来总结呢?基于费孝通的“双轨政治”,笔者提出“双轨治理”的概念,认为这一概念是对当前中国扶贫工程的经验总结。

① 依据学术惯例,本文对地名、人名作了技术处理。下同。

费孝通最早将“双轨政治”用于分析中国的政治生态,他认为,“传统中国社会的治理是通过两条平行的轨道进行的:一条是自上而下的中央集权的专制体制的轨道,它以皇帝 (君主) 为中心建立起一整套的官僚体系,由官员与知识分子实施具体的治理,最后可以到达县这一层 (‘皇权不下县’);另一条是基层组织自治的民主体制的轨道,它由乡绅等乡村精英进行治理,绅士阶层是乡村社会的实际‘统治阶级’,而宗族是士绅进行乡村治理的组织基础”①。他认为正是“双轨政治”造就了中国皇权专制社会的绵延不绝。在此基础上,本文提出“双轨治理”的概念,并将之运用于对扶贫领域的解释。第一书记代表着国家治理的一轨,中央政府的本意是想通过第一书记加强党组织建设进而实现治贫和发展的政治目标,让第一书记充当领头雁角色,这是国家在治贫领域中进行的改革新尝试。而村支书则代表着基层政治的另一轨,是改革开放后设置的政治制度。当代表国家政治的第一书记与代表基层政治的村支书在村庄场域相遇时,两股政治力量以“书记”的共同称号存在乡村社会中。然而,本文提出的“双轨治理”与费孝通提出的“双轨政治”有两点不同之处:一方面,“双轨政治”指中央集权的一轨和地方自治的另一轨,过多呈现出两轨分离运行逻辑,而忽视了两轨交织互动的关系形态。而“双轨治理”不仅分析了国家治理与基层治理分别遵循的运行逻辑,还呈现出国家与基层两轨治理在基层社会中的“嵌入式”关系。另一方面,费孝通过度强调“双轨政治”对政权起到的稳固作用,笔者认为“双轨治理”中充满合作而促使扶贫绩效最大化,也有因竞争而直接导致扶贫效果弱化,这尤其表现为村支书与第一书记的关系上,布迪厄将场域定义为“在不同位置之间存在的客观关系的网络或构型”[10],在同一个场域中,第一书记与村支书也因竞争而影响到扶贫效果。因此,本文以圆村为研究案例,以“双轨治理”为分析框架,呈现扶贫在基层社会中的实践逻辑和社会后果样态。

① 具体参见费孝通著:《乡土中国》,上海人民出版社,2007:275-293。

|

图 1 “双轨治理”的分析框架 |

第一书记扶贫制度是国家在贫困领域开展的一种新的资源输入形式,该制度仍属于官僚制范畴内的一种形式。然而,为了加快实现国家脱贫致富的目标,国家赋予第一书记在资源获取等方面一定的自由权,这是国家在制度内对官僚制进行的一种适应性调整。因此,从国家政治视角来看,第一书记扶贫制度蕴含着官僚制的介入和反官僚制的运行双重优势,从而最大程度确保扶贫的快速、精准和高效。

一. 官僚制的介入第一书记扶贫制度在本质上仍属于马克斯·韦伯意义上的官僚制,强调规范的职责、技术专长、权力等级和技术服务。官僚制在技术上的优势主要体现在精确、明确、持续性、统一性、严格的服从以及减少摩擦等。因此,作为一种普遍组织机制的扶贫工程同样也将这些优势渗透到基层社会中。具体而言,第一书记扶贫制度的优势集中表现在以下几个方面:

1. 规范的制度设置自改革开放以来,扶贫成为政府工作的重心。中央及地方政府在1980年代和1990年代针对扶贫采取不同的模式,扶贫取得了显著的成效。然而,扶贫在取得成效的同时,也呈现出边际递减的效应。为了扭转这一局面,同时也为了提早完成扶贫任务,第一书记扶贫制度作为一项创新性的制度被中央政府提出并在全国推广。一方面,该制度是对扶贫资源和制度的一种常态化表达,这是一种制度化的资源配置形式,规避了扶贫资源缺乏而导致扶贫工作的“戛然而止”,最终确保了扶贫资源的稳定性。第一书记是国家设计并通过国家权力贯彻实施的,其动力来自于高层政府,扶贫资源采取官僚制的方式层层下放,在国家权力的保驾护航下确保了从上到下的贯通,这就使得资源输入到乡村社会拥有了一条正规化、合理化和制度化的输送渠道。另一方面,该制度还拥有一套完整的扶贫考核制度,有对扶贫奖励的激励机制,比如物质奖励、荣誉、个人升迁等,也有针对扶贫不力和攫取扶贫资金等的惩罚机制,如罚款、问责、罢免等。

2. 行政动员下的资源整合国家采取行政动员的方式盘活全国资源,并进行资源的整合。这里的资源可以划分为显性资源和隐性资源。其中,显性资源包括国家直接用于扶贫的资源,这些资源是国家在制度上给予了明确的表达,具有确定性,属于专门拨付给扶贫村和贫困户的。隐性资源指的是第一书记所在的单位和个人拥有的资源,国家明文规定后盾单位全力以赴,给予第一书记帮助,这也可以从两位书记对扶贫的经验总结的话语表达中看出来,周书记说:“一要多争取单位资源,二要依靠个人关系帮助村里。”然而,虽然国家有明确的文件规定,但这种资源并不十分稳定,因为这主要看第一书记所在单位的实力大小,如果实力很强,那么这种资源就会比较丰富,而如果实力较弱,扶贫资源就会比较少。此外,第一书记个人拥有的资源也是不同的,私人关系多,第一书记为贫困村争取到的资源就会较多;反之,则少。因此,无论是哪一种资源类型,国家都在以一种积极作为的方式调动资源,并对其进行优化配置、整合和输送。

3. 国家与社会的良性合作扶贫工作历来被视为国家的一项政治工程,在“脱贫致富和奔小康”的政治压力下,要想实现快速脱贫,需要一种新的制度设置。国家采取科层动员的方式进行资源汇聚,然而,制度化的行政动员并不能解决所有问题,而是在动员后面留有非制度化的空间。国家原有的运动式治理就成为特殊情况下借用的一种制度安排。所谓运动型治理,指的是国家通过政治动员,自上而下地调动官僚体系和群众的积极性和创造性,对某些突发性事件或国内重大的久拖不决的社会疑难问题进行专项治理是一种有组织、有目的、规模较大的群众参与的治理过程。第一书记可谓是运动式治理的典型。运动式治理背后彰显的是政府与社会之间形成的一种“嵌入式”的合作关系,政府的直接介入使得政府和基层社会之间形成一种良性的互动。

然而,官僚制资源输入的方式仍然摆脱不了其固有的缺陷,这一方面表现在政府权力过大时,科层理性主义的强势性会与社会多元主义之间相互冲突,这会严重背离扶贫的初衷。另一方面,官僚制也是一种组织构架,其需要对上负责,这就使得其难以有效回应公民多样化的需求。因此,第一书记作为一个行动者,其在某些层面会对官僚制的不足进行一定程度的修正,这是反官僚制的一种运用。

二. 反官僚制的运用然而,官僚制的运行伴随着一些不足和缺陷,若得不到解决,这些不足和缺陷等所导致的结构性问题很快就会在实践中暴露。为了规避这种情况,这需要用另一股力量来抵消和修正,第一书记恰好被派上了用场。第一书记作为一种积极的行动者,需要借助其行动力来对抗僵化的结构,充分发挥第一书记的主观能动作用,提早实现国家的政治任务。因此,蕴含着行动力的第一书记扶贫制度彰显出反官僚制的一面,这主要有以下几个表现:

1. 行动者的自主空间荷兰社会学家诺曼·龙 (Norman Long) 在其所著的《行动者视角的发展社会学》一书中提出了“行动者为导向”的社会学研究方法,试图为发展研究与发展实践提供与结构或制度主义视角不同的另类的新方法和新视角。他认为,“结构视角没有关注在重构过程中其他社会行动者及其利益兴趣的多样性,也没有关注在特定的环境下,所谓‘缺乏权力’的行动者会发出自己的声音并改变事件的过程”[11]73, 其理论的核心是行动者的能动性,“采用的是一种从微观入手的研究范式,强调从行动单元进行分析来研究和解释宏观的社会结构与社会变迁”[11]79。行动者视角有助于我们更好地理解微观场域内的能动性如何与更大范围内的制度和结构发生关联的。作为行动者的第一书记,国家赋予了其一定的行政权力,允许其在扶贫场域对官僚制进行一定程度的修正,这属于制度内的修正。在资源方面,第一书记需要充分借助私人资源和单位资源,这样,扶贫资源的总量就会有所增加,这对于缓解贫困是一个十分重要的支撑。在具体的扶贫方式上,第一书记在基于长期实践的基础上,能够做到因地制宜,在产业扶贫、扶贫产品的分配和产品的销售等方面发挥智慧和才干。在与民互动方面,由于长期驻扎乡村,在同一个场域中汇聚的情感和在地化的一种感受会促使第一书记与村民进行积极互动,从而提高扶贫效率。第一书记制度强调将减贫压力层层向下传递,强调“以人为本”,全方位动员官员和地方社会发挥主观能动性,投入到日常工作中。因此,一种新型的责任感、道德良心和正能量同样通过官僚制这种渠道而得以输送,并嵌入到地方政府的“积极作为”中。这既有利于体现出官僚制在技术上的优势,同样这又体现出官僚制本身所缺失的公共价值意义上的人文关怀。

2. 改变资源配置的不均衡状态通过行政动员和资源撬动的方式,对资源进行一定程度的盘活,这就在一定程度上打破了项目制在资源输入方向上往往偏向一些能人所在的地方,因为这些能人拥有较为丰富的人脉资源,他们常常采取“跑部钱进”和拉人情等方式争夺资源。甚至一些地区采取“树典型”的做法将资源集中于某几个地方,全力打造出示范点,这就造成了资源配置的严重不均衡。第一书记扶贫制度却在很大程度上实现了激励书记个人采取不同策略进行资源整合的目的,第一书记个人的积极性被调动起来,为争取治贫工作贡献出一份有益的力量。无形中,第一书记制度不仅提高了资源利用的效率,还扭转了资源的流向,改变了项目制背景下资源的不均衡分配。

3. “运动式”治贫官僚制的程式化特征,容易产生一种惰性和僵化状态,这在地方政府身上表现为一种“不作为”。长久以来,地方政府在扶贫领域中遵从严格的行政化逻辑,从而出现一定程度的消极懈怠。第一书记扶贫制度强调效率,即扶贫脱贫致富的有效性和高效性。在这套制度的激励下,地方政府行为有了很大的改观,围绕精准扶贫,不仅地方政府被动员起来,同时其他如民间组织和企业单位等行动主体也被动员和参与进来。地方政府开始由“无所作为”转变为“有所作为”,由“消极行政”转变为“积极行政”,彰显出新环境下地方政府扶贫攻坚的决心和行动力。总之,扶贫采取第一书记的运动式治理的方式,也就通过行政动员和资源撬动的方式予以推动,这种运动式治理从根本上重塑了扶贫场域中的整体逻辑,使得扶贫绩效得到了很大提高,可以说这是在进行体制机制创新,是在国家整套制度内进行的一种适应性设置,这具有必要性和合理性。

四、 基层治理:权力与策略主义从政策文本层面来说,国家希望在保留官僚制优点的同时,可以克服其固有缺陷,第一书记扶贫制度可以兼顾两者。发挥第一书记的能动性来缓和弥补官僚制结构性不足,这在政策出发点上是十分合理的。然而,在基层复杂的实践过程中,文本表达往往与基层实践相背离,扶贫领域中出现的问题逐渐凸显开来。当第一书记与村支书在同一个场域中相遇时,两者会发生一些交集,其合作会提升扶贫绩效,而两者间的权力争夺则在一定程度上消解着治贫绩效。

一. 合作中的策略主义当第一书记降落到圆村时,鉴于对村情的不熟悉,第一书记需要以村支书为首的群体的大力支持。周书记说:“我们这些挂职的应该摆正位置,我们是村里的一份子,我们自己要把自己当成是村里的一员,这样,才能在村里做事。我们这叫合作愉快。”黄书记说:“第一书记是下派来指导两委工作的,在权力金字塔上理应排在第一。”然而,事实上他并未这样做,而是做了变通。在村干部联系牌上,黄书记始终是排在最后一位的,拿黄书记的话来说,就是“我们是包揽而不是统揽,不这样做,我们这种外来的干部很快就会被赶走”。第一任书记下村后所做的第一件事是到各家各户开展调研,大致摸清村里的基本情况,以便理清工作思路并制定工作计划。黄书记摸底调查进行了2个月,有时由村干部陪同步行到村民家,有时由村干部骑摩托车带路。在开展修路工程时,会涉及到占地,由于圆村土地资源极其有限,想要村民同意比较困难。因此,这就需要村干部的配合。黄书记在修村级路时就遇到过类似的问题,村民在征地初期产生的怨恨较多,尽管黄书记磨破嘴皮,但也无济于事。然而,村干部对村里情况很熟悉,他们的本地策略也更为有效。村干部会利用传统的舆论资源开展说服工作,他们会通过将修路与给子孙带来方便等联系起来向村民施压,群众很快积极赞同修路,连占地的赔偿也没有要。可见,长期在基层社会摸爬滚打的村干部拥有劝服村民的工作方法和能力,而这是作为外来干部的第一书记在治贫工作中缺乏的,两者联合治理,大大提升了扶贫绩效。村民说:“有了两位书记,我们村就更具有实力了,只要遇到麻烦,我们都可以找他们其中的一个”“第一书记是空降来的,是代表国家来的,很热心干事,对贫困农户尤其重视,给予的帮扶很多”“两位书记跟村委其他班子成员一起为解决贫困问题,这是一个好主意”等。地方政府官员说,“就是要发挥他们各自的主观能动性,和气生财,合作才能干成大事”“官员被下派下去,与土皇帝一起治贫,效果肯定好”“第一书记是下派的官员,有中央权威,资源多,可以直接推动扶贫进展”等。

二. 政治权威的冲突村支书需要借助第一书记来改变村庄旧貌,对第一书记形成一种既依赖又独立的矛盾态势。村支书在面对新型的项目制和背后强大的关系资源时,会显得十分乏力,他们需要借助第一书记来增加跑项目的经验,并积累一定的人脉资源。几乎每一次跑项目,村支书都会与第一书记一起,提升跑项目经验和能力。渐渐地,村支书通过跑项目得到了能力的锻炼,熟悉了项目流程,积累了人脉。然而,当经验积累到一定程度时,也就是当权力和能力得到了一定程度的提升后,第一书记和村支书之间的关系就发生了微妙的变化,那就是黄书记所说的,“他们感受到了能力的提升后,就显得很傲慢了,有时候不听第一书记的,有些事绕过第一书记而自行决定”。而部分村民也感同身受,“两位书记会相互吃醋,一个不服一个”“有时候去找第一书记办事,村书记会给我们拉脸色看”等。上级政府也不例外,“都是书记,在工作中难免会存在邀功的情况,一个不服一个的情况是有的。我们也担心这一点,所以在大会和小会中都会提醒第一书记他们,一定要处理好关系”等。在经历了长时段依附于第一书记的情况下,要想重新树立在村民中的威信和合法性认可,村支书便开展独立作战。而这种独立作战的方式在某种程度上代表着村支书试图打破村民权力认知格局,村民虽然认为第一书记和村支书是“党兄党弟”,但在具体事务上是有所区别的,“小事找村支书,大事找第一书记”,这似乎成为村民对两位书记在权力上的一种区隔,即第一书记的权力和能力始终大于村支书。村庄的评价直接将村支书推向一个十分微妙的权力位置。尽管周书记尽量处理好自己与村干部的关系,“一定要跟村领导搞好关系,才能了解群众,建立比较好的群众基础,才能做到合作愉快”,但在周书记所说的合作愉快下同样透露着浓浓的火药味。要想扭转这种态势,村支书不得不摆脱过度依赖第一书记的状况,转而独立作战。

然而,从结果来看,村支书独立作战的能力不仅未能得到提高,反而制造一种分化的政治,并最终直接影响到扶贫效果。下坎村修3公里屯级路事件就将两位书记的关系推到了一个十分僵化的境地。黄书记本想通过向扶贫办争取资源来给下坎村修路,由于没有联系到熟人,黄书记打算推迟申报。然而,突然有一天,村支书告诉黄书记说路修不成了,让黄书记亲自写报告,找关系,期待事情有转机。黄书记还一脸纳闷自己并未写申请上去,为何告知不能修路了。原来事情是这样的,在当年9月份,村支书及领导班子认为他们有能力申请项目,就私下商议,将修路的报告打上去了,但是扶贫办不同意,退回了申请报告。最后才出现了村支书找第一书记的事情,村里认为黄书记一个电话就可以解决的,但这给黄书记出了难题。为这事,黄书记通过自己单位给副市长通过电话,但是由于申请被拒,副市长也无法再重新提起此事,因此,修路也就在第一书记与以村支书为首的两位班子微妙的关系中被扼杀掉了。此外,双轨治理的微妙关系还发生在精准扶贫识别工作和申报养羊基地等事项中。精准识别工作有存在将之前由村支书认定的贫困户推翻的风险,因此,这会有损村干部在群众中的形象。据黄书记和村民说,之前对贫困户认定掺杂着大量的人情成分。因此,如果识别出来的贫困户与之前相差甚大,这项工作将会给村干部直接带来权力上的损失。因此,在识别工作中,尽管政府规定村干部的唯一作用在于入户带路。但是在实际操作中,村干部会通过使眼色、说方言和打手势等动作来引导村民如何应对。部分村民说,“在识别阶段,副主任给我们使脸色了,示意我们如何回答”。黄书记准备申报一个养羊基地,当黄书记刚刚把报告写给扶贫办,不出几天,村干部就说项目已经申请下来了,说扶贫办给了15万元。但是事实上,黄书记得到的消息是,除非自己先搞实验,让政府看到有投资效益,政府就会采取以奖代补的方式给予帮助,黄书记并不知道消息是哪里得来的。村干部则说道,“在群众面前,我们常常是抬不起头呀,感觉我们自己是很无能的。所以当我们有了跑项目的经验后,我们就可以自己试试看,避免群众看不起我们”。看似出现在第一书记与村支书及两委成员之间的复杂关系,其本质上反映出代表国家的高层政治权威与代表基层社会的政治权威之间的冲突。

五、 “双轨治理”蕴藏的困境第一书记扶贫制度在国家政治视角上的表达更多的是一种理想型,扶贫绩效是否能实现,这往往需要在基层实践中进一步验证。就广西圆村的政策实践而言,“双轨治理”的扶贫效果并未完全实现,而是呈现出国家政治的表达与基层政治的背离,甚至冲突,从而最终减弱了扶贫绩效,甚至引发出系列新问题。

一. 形式主义与造假共谋官僚制催生的压力型体制在建设基础设施、文化工程等领域都实施得十分彻底,扶贫领域也不例外。自2012年第一书记制度实施以来,第一书记感受到的行政压力也并不小,然而,在新一轮的攻坚拔寨阶段,中央提出要“2020年实现脱贫奔小康”的政治任务,这就给第一书记造成更大的压力,这在周黄两位书记身上表现出的极度焦虑感中可看出来。当第一书记由于自身资源有限和后盾单位实力不强等导致项目拉不到,资源下不了村,贫困状况得不到解决时,再加上层层下放的考核压力,第一书记往往就铤而走险,开始走形式、寻捷径甚至造假。虽然国家文本对第一书记有严格的驻村时间规定,然而,第一书记根本不在村里,他们一个月也就象征性地去一两次而已。当上级政府亲自到现场来考核时,第一书记会与村干部达成一致意见,他们会一本正经地说第一书记始终是在场的,从未离开过村庄。在贫困户经济收入等方面,村干部会与第一书记进行商榷,以便于确定一个合理的数据来应付上级政府的检查,从而彰显出自己在扶贫治贫领域中的业绩。

二. 权力的博弈与不合作当双轨治理形成后,基层政治生态在密集型压力和考核层层加码等共同作用下而显现出愈加复杂的一面。当中央将扶贫作为一项头等重要的中心工作来抓时,基于时间紧和任务重,这往往并未给第一书记和村书记留下足够反思、修正和磨合的时间。两位书记在基层相遇时表现出博弈和不合作,这主要源于两点:一是权力边界的模糊性。虽然文件有关于第一书记的职责和范畴等规定,然而,在实践运行过程中,第一书记的权力和村书记的权力界限往往并不清晰,这容易引发权力侵扰以及由此产生的不满情绪,从而导致不合作,甚至冲突。二是权力分散基础上的责任分散。第一书记扶贫制度是一项创新试验,在扶贫领域取得了骄人的成绩,然而其成效有时并不十分令人满意。双头领导下的权力结构容易分散,紧接着而来的是责任的分散,这不但增加了基层政治的运转成本,也导致国家政治在基层社会的合法性危机。

三. 农民的边缘化和地方自治力的削弱新的扶贫制度在取得巨大成就的同时也带来了一些问题。在村民的话语系统中,他们认为第一书记的到来大大改善村庄的基础设施。其携带有大量的扶贫资源,似乎整个村庄建设像面团一样发酵起来。村级路、屯级路、巷道、沟渠以及老人活动场所等皆得到了修缮,尤其是两位第一书记接续地修好了长达8公里的水泥路,这被村庄视为最大的功绩,因为这是村里第一条水泥路,解决了村里交通难题,解决了村庄交通问题,这甚至被村民计入村庄大事记中。然而,村庄也只是在基础设施等硬条件上有所改善,其他方面却一如既往,甚至一些新的问题在扶贫过程中衍生出来。村民和村干部常常挂在嘴边的一句话是“我们期盼第一书记的到来”。村庄朴实的想法是让第一书记带来更多的资源,让村庄尽快摆脱贫困困境。当在任第一书记并不能带来多少资源时,村民又将希望寄托在下一任书记身上,“我们希望第一书记能带来更多的资源和项目”,他们更多地希望下一届书记是来自一个实权和有钱的部门。然而,从可持续性角度来看,第一书记制度在基层实践中往往容易诱导村民完全将发展动力寄托于外部力量上,一定程度上消解了内源性发展动力以及对自身发展的自觉自信。而对于扶贫代言人的第一书记本人而言,他们通过该制度得到了较多的政治经济和文化资本。如周书记的就地提拔,2年后他还获得了“自治区新农村建设指导委员”和“市贫困村优秀第一书记”等诸多荣誉称号。黄书记虽未结束任务,但是其在学校的政治和经济待遇也是可预见的,院领导对其工作能力和业绩十分赞同和认可,可想而知,他的政治待遇也将会与之前所很大不同。然而,两任书记看到了自己给村庄带来的改变,他们也会给自己打分。但两任书记给自己的打分并不高,尤其在跟一些强势领导和部门挂点的村相比时,他们时常会露出技不如人的无奈之感,同时他们也会对该制度进行反思。当谈到自己所在单位的支持时,两位书记会时常说,“扶贫还是要看实权部门了,有钱就会好办一些的,反正我是实现不了,我的后盾单位也就那样了”。两任书记皆来自于职业学校,职业学校具有的资源毕竟较少,尽管“母家”给予的帮助非常大,但第一书记从“娘家”带到村里的资源毕竟是非常有限的。当谈到这种新的制度设置时,周书记说:“我是无能的,根本没有给村里带来多少好处。国家寄希望于我们在短短几年内就让一个村庄脱贫致富,这是不太现实的。”黄书记说:“第一书记对村里而言是一种希望,但有希望就有失望。村里面将扶贫资源用完了也就完了,下次等待扶贫资源的到来。通过产业扶贫,可减轻政府压力,但是要做到产业扶贫,需要政府更多的支持。”两位书记的朴实想法忽视了对农民“造血”细胞的培育,客观上属于一种典型的精英治村思想,大多数农民被边缘化了,其也在最大程度上消解了地方的自治力。

四. 村庄公共性的瓦解第一书记在基层社会中表现出两种看似相悖的行为逻辑,一是资源约束下的“有限责任”逻辑,二是扶贫重任下的“无限责任”的逻辑,两种逻辑并行不悖地运转并共同作用于基层社会,从而最大化的对村庄公共性进行消解。就前者而言,第一书记拿到项目最“有力”的理由便是“扶贫”。“扶贫、治贫和致富”等成为第一书记拉项目的合法性的政治口号,项目往往跟是否能完成任务、快速出政绩及顺利升迁等紧密联系在一起,谁能拿到项目,谁就能尽快出政绩,那么,这样的一些人也就是懂得这一套运作逻辑的“利益中人”。受困于资源约束的第一书记也就不得不肩负起“有限责任”,有多少资源,办多少事。围绕利益的扶贫工程,其最终也在很大程度上造成村庄内部的分裂、扶贫脱嵌于村庄整体利益等公共性的解体。就后者而言,扶贫重任下的“无限责任”使第一书记在扶贫工作中超负荷运转。在扶贫过程中,农民成了“甩手掌柜”,任何一项工作出现了纰漏,都需要扶贫书记担责,在扶贫过程中,第一书记可谓“起早摸黑”“担惊受怕”,然而往往又十分乏力,为了尽快完成任务,第一书记只好将形式主义作风重拾起来,顺利度过扶贫阶段成为他们的主要任务,这在很大程度上背离了村庄的整体利益。

六、 结论和政策建议立足于中国特殊的历史生态语境,本文提出“双轨治理”的新概念,特指国家设置的第一书记制度与改革开放后设置的村支书制度在扶贫领域相互作用而形成的一种新的治理格局及在这种新型治理格局中产生的风险。运用“双规治理”的分析框架,就是要发现中国在扶贫脱贫政治工程中新的思路和想法,以便提高扶贫绩效。“双规治理”的解释框架可被视为贫困治理的一种新类型和新模式,是基于中国本土实践而提出的一种具有较强解释力的中国特色的经验类型。此外,这一框架还可以对群体性事件、社会风险及公共服务等社会治理体制机制等问题具有借鉴意义。然而,这种尝试研究仍显得稚嫩,还需要在今后的研究中进一步发展和完善。“双轨治理”包含着第一书记扶贫制度的国家治理与村支书的基层治理,两者相互作用而产生的一种新的治贫格局,同时这也是对当前扶贫困境的一种经验表达。为了完善“双轨治理”在贫困中的困境,就公共政策意义而言,可从以下几个方面着力。

一. 政府与社会有限度的自主性在国家与社会之间,两者理应各自拥有一定的自主性,政府的自主性可以规避被基层组织所利用,而社会的自主性可以确保一种自治状态。因此,自主性并不是一种绝对意义上的自主性,而是一种相对概念,两者需要有一定的“限度”,对政府而言,过于自主的话,会使得政府与社会区隔开来,而对于社会而言,社会太自主则往往容易导致政府与社会之间出现矛盾和冲突,最终导致国家政策难以贯通。因此,这需要扶贫治理中既要加强自上而下的农村基层政权建设,又要加强农村社区自治能力,确保政府和社会两者之间拥有一定限度的自主性,通过“双轨重建”,形成具有强大常规性治理能力的农村基层治理体系。

二. 互惠性的资源依赖这里的资源依赖指的是通过互动的方式依赖对方,而并非将利益作为一种联接纽带。后者往往会形塑出基于斗争和算计基础上的一种利益依赖关系,当利益消失了,依赖也就很快消失了。互惠性的资源依赖寻求的是一种合作、平等和共赢,这是一个双向增量的过程,社会可以通过政府来获得更多的资源,而政府可以通过增加与社会的合作来增进自身的服务能力和合法性认同。在互惠基础上所形成的一种资源依赖和亲密感更能确保扶贫在村庄中拥有良好的国家权力直接嵌入其中的村级组织这一良好的“接应”载体,会大大提升扶贫绩效。在扶贫工作中加强农村社区贫困的治理主体,既需要加强自上而下的国家基层政权建设,又需要加强农村社会的自治能力,形成外部资源供给机制与内部资源迎接机制的精准衔接与高度契合,通过“输血”激活“造血”,治贫也就能快而精准见效。

三. 合作型的治理国家与村庄的合作既需要一个强有力的政府,又需要一个具有自主性的政府,需要一个自主性很强的社会,同样也需要一个行动力强的社会。合作治理会进一步形塑出村庄治理的民主化,村民参与的制度化建设以及村庄共识达成的制度安排。以扶贫开发为宗旨的项目进村,在“扶贫”方式上,扶贫需要从精准扶贫的目标人群的孤立贫困度解决路径转变为通过村落共同体的整体发展和通过社区社会福利的内生性生产来达到减贫致富的目标。第一书记制度希望改变资源配置的不均衡,而第一书记本身的“单位属性”“等级属性”造成了新的不均衡,需要反思的是整个基层资源配置的项目制,理应将第一书记变成一个平衡项目制的支点。在扶贫阶段,运动式和合作式的治理中,政府需要与社会的配合和协调,这对扶贫资源“落地”通道的打通及扶贫绩效的快速实现具有必要性。

四. 村落共同体的重建良好治贫成效必须在制度下村时拥有良好的“接应”载体,当前最适合充当这一载体的即是村集体组织,因为村级组织拥有较强的“统”的功能。第一书记扶贫制度推动的“治贫”突出了村级组织所起的“统”的功能。这有利于政府摆脱无限责任制,建构起政府和村民之间的有限责任制,从而形成一种风险共担和利益共享的格局,最终由村民依靠内生性资源和外生性资源的“落地”来治理贫困。

| [1] | 林雪霏. 扶贫场域内科层组织的制度弹性——基于广西L县扶贫实践的研究[J]. 公共管理学报, 2014(1): 27–139. |

| [2] | 阿马蒂亚森. 以自由看待发展[M]. 任于真, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 10. |

| [3] | 周怡. 社会情境理论:贫困现象的另一种解释[J]. 社会科学, 2007(10): 56–62. DOI: 10.3969/j.issn.1004-6917.2007.10.015 |

| [4] | 李小云. 我国农村扶贫战略实施的治理问题[J]. 贵州社会科学, 2013(7): 101–106. |

| [5] | 邢成举, 李小云. 精英俘获与财政扶贫项目目标偏离的研究[J]. 中国行政管理, 2013: 109–113. DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2013.04.23 |

| [6] | 汤建国. "第一书记"要当好"三员"[N]. 孝感日报, 2015-05-23(4). |

| [7] | 霍庆涛. 精准选派村"第一书记"[J]. 当代贵州, 2015(20): 21. |

| [8] | 吴琼. "第一书记"要当好"村里人"[J]. 党员生活, 2015(9): 26. |

| [9] | 陈晖. "第一书记"第一担当[J]. 四川党的建设 (农村版), 2015(6): 20–21. |

| [10] | Pierre Bourdieu. Social Space and Symbolic Power[J]. Sociological Theory, 1989(1): 14–25. |

| [11] | 叶敬忠. 行动者为导向的发展社会学研究方法——解读《行动者视角的发展社会学》[J]. 贵州社会科学, 2009(10): 72–79. DOI: 10.3969/j.issn.1002-6924.2009.10.015 |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17