文章信息

- 张燕媛, 朱婷婷, 谭涛. 2015.

- 宗教信仰行为对农村社区发展的影响研究——基于江苏省D市的实证分析

- 南京农业大学学报(社会科学版), 15(06): 17-22

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-07-12

- 修订日期:

2. 南京农业大学 公共管理学院, 江苏 南京 210095

改革开放以来,我国农村社区发生了巨大变化,完成了从人民公社形式到村委会形式的转变。改革开放进入新时期,随着农村集体经济的衰落以及农民流动性和独立性的增强,农村居民对社区的认同感和归属感趋于淡化,农村社区遭遇认同和信任危机,这不仅不利于农村社区的持续发展,也不利于社会主义核心价值观中“富强、民主、文明、和谐”要求的实现。如何提高农村社区的凝聚力、提升村民对社区的认同和信任,被认为是当前农村社区建设和发展中最迫切的问题。因此在新型农村社区的发展路径方面,学者们都不可避免地指出需要提高农村居民对社区的认同感、归属感和信任度。徐勇提出通过整合资源,完善服务来提升居民的生活质量、凝聚力和认同感[1];项继权指出通过加强农村公共服务,在服务的基础上重建居民的社区及社会认同和信任,构建新型农村社会生活共同体[2];龚世俊、李宁也认为应健全、完善社区服务体系,强化社区认同意识和归属感[3]。当前中国农村地区正掀起一股“宗教热”[4],宗教组织逐渐成为农村第一大组织[5],而从世界观的角度来说,宗教属于神学唯心主义世界观,社会主义核心价值观是无神论的唯物主义世界观。因此不禁要思考:农村宗教组织的发展是否与社会主义核心价值观相悖,是否影响农村居民对社区的认同感、归属感和信任度,是否影响农村居民对社区建设的参与,从而影响到农村社区的发展。

目前国内对于宗教信仰与农村社区发展之间关系的研究相对较少。部分研究认为宗教有利于农村社区文化的建设和公共服务的提供[6, 7],可以促进慈善事业的发展,扶贫济困,对社区公共设施建设和教育做出贡献[8]。当然宗教也可能产生负面影响,比如对农村基层正式组织产生干扰、对农村精神文明建设带来冲击等[9]。当前客观现实要求深入考虑宗教因素对社区发展的影响和在社区建设中的地位,因此需要将农村居民的宗教信仰和农村社区的建设联系起来,把宗教信仰和宗教组织的力量转化为建设和发展社区的动力。实现这一目标的前提是分析宗教信仰行为及其信仰程度对农村居民参与社区建设究竟产生何种影响,现有研究在理论和实践上取得了一定的进展,但是研究案例较少,且很少有学者对此开展定量分析。基于上述考虑,本文使用宗教信仰密度较高的江苏省D市的实地调研数据,对农村居民宗教信仰行为与农村社区发展的关系进行实证分析,具体来说,考察是否信仰宗教以及信仰程度对农村居民参与农村社区建设是否存在显著差异。

本文接下来结构如下,第二部分从理论层面解释宗教信仰与村庄认同、村庄公共产品供给的关系,第三部分是数据来源与模型设定,第四部分是实证结果与分析,第五部分是研究结论与政策建议。

二、分析框架:宗教信仰与村庄认同、村庄公共产品供给的关系改革开放后,随着我国逐步放宽对宗教活动的限制,我国信教人数不断增加,宗教组织不断发展。根据World Value Survey的调查,中国信教者的比重迅速上升[10]。据不完全统计,我国经批准开放的宗教活动场所近15万处,宗教教职人员40多万人,宗教团体5500多个,此外我国一些宗教团体还办有培养宗教教职人员的宗教院校,数量达100多所①。虽然宗教与社会主义核心价值观存在根本区别,但宗教所倡导的一些基本信念与社会主义核心价值观并不相悖,反而有其贴近及吻合之处,宗教对真、善、美的追求,对忠、信、爱的实践,均可以构筑宜于培育和弘扬社会主义核心价值观的场景、氛围及话语体系,使社会主义核心价值观真正“融入社会生活,让人们在实践中感知它、领悟它”[11]。

① 普世社会科学研究网:http://www.pacilution.com/ShowArticle.asp?ArticleID=5213

宗教组织是一个具有共同意识的共同体,通过信仰、情感、仪式和教义来引导和约束成员的观念和行为。宗教的整合功能透过宗教教义和宗教仪式强化了其信徒集体生活所依赖的社会联系,这在无形中增进了共同体的整合程度,增强了共同体内成员的团结、互信与合作。王佳等的分析表明,虽然宗教信仰不会显著增强亲缘信任和熟人信任的水平,但却可以显著增强普遍的外人信任[12]。阮荣平、王兵的研究同样发现宗教对信任尤其是社会化信任具有显著的正向影响[13]。

在本文调研地区,佛教较为集中,佛教教义认为没有众生的解脱就没有个人真正的解脱,因此佛教徒崇尚无我的境界,舍弃私欲,先人后己,强调为他人、民族和社会投入积极的感情。其他宗教教义中也或多或少有类似内容,比如基督教最根本的教义之一——博爱,要求爱人如己,伊斯兰教同样追求团结与和平,要求坚守正道、热心济贫和慈善事业。维系功能也是宗教的重要功能之一,通过信仰活动和行为,宗教信徒对一个群体文化和信仰的认同不断增强,集体意识也不断增强,从而维系一个共同体,实现共同体的承续和发展。在日常生活中,宗教信徒自觉或不自觉地将其宗教信仰中的集体意识表现出来,这就不难解释在调研中发现信教居民似乎更在乎邻里关系。基于此,笔者认为农村居民的宗教信仰有助于他们培养集体意识,增强对包括农村社区在内的共同体的认同感和信任度,从而推动农村居民积极投身于社区公共事物的民主决策、社区基础设施的建设和社区环境的整治等。

宗教组织作为典型的“第三部门”,能为政府减轻负担、为社会排忧解难[14],同时宗教主要借助于信仰、感情、仪式、教义来约束和规范行为,相对于其他非政府组织,有着更强大的组织资源、信仰资源和道德资源,更容易集聚人力、物力和其他社会资源,并且通过宗教教义的引导和鼓励,将这些资源运用到社会服务和社会协调中,因此宗教能够在社会保障、社会救助、教育、医疗等方面提供一定的公共产品。Hungerman研究发现,宗教作为公共物品的供给者,对政府活动有一定的挤出效应,当政府的公共品供给减少时,宗教组织会弥补这一不足[15]。国外的宗教组织者会对居民的工作情况给予帮助,并利用教会基金创办宗教学校[16]。通过对生病人群、孕妇、幼儿、老年人的照顾,宗教组织还为人们提供社会保障服务[17]。在公共产品供给不足的一些农村地区,宗教能够部分弥补公共产品供给不足所面临的困境,从而重新凝聚分散的群众,村民的需求得到满足,对农村社区的认同自然提升。而反过来,农村社区认同和信任的培养,也有利于农村非政府组织公共产品供给的进一步发展。

据此,提出本文的两个研究假设:

H1:信仰宗教的农村居民更愿意为农村社区发展做出贡献,即更愿意参与社区公共事物的民主决策、社区中公共服务和公共产品的供给以及社区集体经济的建设。

H2:不同宗教信仰程度的农村社区居民对农村社区建设的贡献存在显著差异,信仰程度较高的居民更倾向于为社区发展做出贡献。

三、数据来源与模型设定 1.数据来源本文所用数据来自2012年在江苏省D市的调研。虽然近年来信仰宗教的人群不断扩大,然而与不信教人群相比,信教人群在总人口中所占比例仍然偏小,随机抽样可能会导致信教人群比例过小,所以在此次调查中对于不同的调研对象采取了不同的抽样方法。对于信仰佛教的人群进行的抽样方法如下:将佛教信仰者集中所在的村作为抽样框,随机调查3个村,对于每个村的佛教信徒挨家挨户逐一进行问卷调查。对于不信教的人群则采用随机抽样的方法,在基层政府提供的村民名单中随机选择并进行实地调查。本次调研共发放问卷280份,剔除数据缺失、异常、有误的问卷,最后得到有效问卷250份。为更深入地了解详细资料,本次调研还对58位当地农民进行了深度访谈。

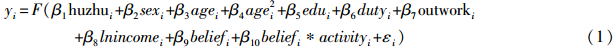

2.模型设定本文中农村社区的建设体现在以下三个方面:积极参与社区公共事物的民主决策、积极参与社区中公共服务和公共产品的供给、积极参与社区集体经济建设。在因变量的选取上,本文结合调研数据抽取三个指标作为因变量放入模型,分别为参与社区民主决策的频率、为社区居民提供物质或精神帮助的频率、参与社区基础设施修建的频率。这三个因变量均为五分制变量,从1-5分别表示“频率非常低、较低、一般、较高、非常高”,因此本文采用有序probit模型进行回归,模型设定如下:

其中,huzhu表示受访者是否为户主(否=0,是=1);sex、age和edu分别表示受访者的性别(男=1,女=2)、年龄和受教育程度(小学及以下=1,初中=2,高中或中专=3,大专及以上=4);duty表示是否担任村中职务(否=0,是=1);outwork表示是否有外出打工经历(否=0,是=1);income是年收入水平;belief和activity分别表示是否信仰宗教(否=0,是=1)和外出参加宗教活动的频率(非常低=1,较低=2,一般=3,较高=4,非常高=5)。

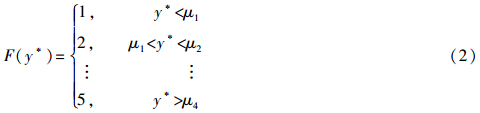

F(·)是某非线性函数,具体形式为:

其中,y*是y背后存在不可观测的连续变量,称之为潜变量,μ1<μ2<…<μ4称为切点,均为待估参数。

3.样本描述如表 1所示,有67.2%的受访者为户主。从性别来看,男性所占比较大,达到了74.4%。受访者的平均年龄为45.47岁,中老年人比例相对较大,通过年龄结构分析也发现40岁以下的青年人只有28.8%。从受教育程度来看,将近70%的受访者其学历在初中及以下水平。从是否担任存在职务来看,仅有32名受访者表示在村中担任过职务,大约87.2%的部分受访者均为普通村民。从是否有外出打工经历来看,比例比较均衡,表示“是”和“否”的受访者各占到一半。2011年受访者家庭的平均年收入为30595.11元。从是否信仰宗教来看,由于在抽样时的特殊处理,样本中信教者比例达到了53.6%。信教者每月花费在宗教事务上的支出从1~100元不等,平均支出大约8元。外出去寺庙烧香拜佛频率非常低和较低的受访者超过总样本的50%,主要是绝大多数非信教村民选择了这一选项。

| 变量名 | 变量解释 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |

| 因变量 | y1 | 参与社区民主决策频率 | 2.363 | 1.128 | 1 | 5 |

| y2 | 为居民提供物质或精神帮助频率 | 3.504 | 0.837 | 1 | 5 | |

| y3 | 参与基础设施修建频率 | 2.865 | 1.108 | 1 | 5 | |

| 自变量 | huzhu | 户主 | 0.672 | 0.470 | 0 | 1 |

| sex | 性别 | 1.256 | 0.437 | 1 | 2 | |

| age | 年龄(岁) | 45.472 | 11.474 | 20 | 82 | |

| edu | 受教育程度(年) | 2.232 | 0.718 | 1 | 4 | |

| duty | 是否担任村中职务 | 0.128 | 0.335 | 0 | 1 | |

| outwork | 是否有外出打工经历 | 0.500 | 0.501 | 0 | 1 | |

| income | 年收入(元) | 30595.11 | 20334.11 | 2000 | 100000 | |

| belief | 是否信仰宗教 | 0.536 | 0.500 | 0 | 1 | |

| activity | 外出参加宗教活动的频率 | 1.768 | 0.941 | 1 | 5 |

从表 2可以看出,信仰宗教变量的Wald检验结果分别为28.75、40.62、31.08,均具有统计显著性。交互项检验结果分别为153.93、253.33、363.90,也均具有统计显著性。说明模型使用信仰宗教和信仰宗教与参加宗教活动频率交互项作为自变量是恰当且有效的。

| 参与社区民主决策 | 为社区居民提供帮助 | 参与社区基础设施修建 | ||||

| Coef. | RobustS.E. | Coef. | RobustS.E. | Coef. | RobustS.E. | |

| 户主 | -1.096*** | 0.336 | -0.716** | 0.324 | -0.542* | 0.328 |

| 性别:女性 | -0.875*** | 0.329 | -0.582* | 0.327 | -0.501 | 0.323 |

| 年龄 | 0.169 | 0.060 | 0.093* | 0.056 | 0.116* | 0.060 |

| 年龄的平方 | -0.001** | 0.001 | -0.001 | 0.001 | -0.001* | 0.001 |

| 受教育程度: | ||||||

| 初中 | 0.032 | 0.291 | -0.121 | 0.229 | -0.184 | 0.266 |

| 高中或中专 | 0.520** | 0.215 | 0.979*** | 0.224 | 0.763*** | 0.208 |

| 大专及以上 | -0.716* | 0.386 | -0.401 | 0.371 | -0.333 | 0.375 |

| 担任村中职务 | 1.411*** | 0.328 | 0.750*** | 0.259 | 1.029*** | 0.291 |

| 有外出打工经历 | -0.081 | 0.169 | 0.508*** | 0.177 | 0.472*** | 0.182 |

| 收入对数 | 0.227 | 0.113 | -0.084 | 0.117 | -0.010 | 0.098 |

| 信仰宗教 | 1.124*** | 0.210 | 1.347*** | 0.211 | 1.226*** | 0.220 |

| 信仰宗教与外出参加宗教活动频率的交互项: | ||||||

| 交互项2 | 0.181 | 0.553 | -0.506 | 0.462 | -0.277 | 0.486 |

| 交互项3 | 0.242 | 0.596 | 0.023 | 0.543 | 0.074 | 0.546 |

| 交互项4 | 0.053 | 0.523 | 1.148 | 0.703 | -0.731 | 0.614 |

| 交互项5 | 5.596*** | 0.630 | 5.598*** | 0.684 | 8.249*** | 0.749 |

| 信仰宗教项系数的Wald检验 | chi2(1)28.75 Prob>chi2=0.0000 | chi2(1)=40.62 Prob>chi2=0.0000 | chi2(1)=31.08 Prob>chi2=0.0000 | |||

| 交互项系数的Wald检验 | chi2(4)=153.93 Prob>chi2=0.0000 | chi2(4)=235.33 Prob>chi2=0.0000 | chi2(4)=263.90 Prob>chi2=0.0000 | |||

| 注:(1)***、**、*分别表示1%、5%、10%的统计显著性水平;(2)交互项2、3、4、5分别表示信仰宗教与外出参加宗教活动频率较低、一般、较高和非常高的交互。 | ||||||

① 该模型引入xi3编码将分类变量重新编码再进行有序probit回归。xi3可以有针对性的选择不同的编码方式,本文选择的是“向后对比编码”,比较样本与前一组样本均值是否有显著差异,而非固定与某一组进行比较,以更好地考察某个变量的组间差异。

信仰宗教的系数分别为1.124、1.347、1.226,且均通过显著性统计检验,这说明与没有信仰宗教的农村居民相比,信仰宗教的居民参与社区民主决策、为社区居民提供物质或精神帮助、参与社区基础设施修建的频率均更高。这一点并不难理解,宗教所具有的整合功能,能够通过宗教理念灌输和宗教仪式的引导,逐渐将不同的信徒整合为具有共同意识的思想共同体,并且宗教的维系功能能够实现这一共同体的承续和发展。因此具有宗教信仰的社区居民更易形成并维持集体意识,一旦树立这种社区共同体意识,他们将更愿意为这个共同体做出贡献,体现在社区生活中,就是对社区中公共事物的关心、与周围居民互帮互助、积极参与社区基础设施建设以及保护社区环境等。研究假设H1得到基本验证。

信仰宗教与外出参加宗教活动频率的交互项表明信仰宗教的居民在不同的宗教信仰程度下,对参与社区民主决策、为社区居民提供物质或精神帮助、参与社区基础设施修建贡献程度的差异。交互项2代表信仰宗教同时外出参加宗教活动频率较低的居民与信仰宗教但外出参加宗教活动非常低的居民两组样本之间的差异,交互项3、4、5同理。选择外出参加宗教活动与宗教信仰进行交互,主要出于以下几个方面考虑:当前国内宗教形式多样并且不同宗教、不同个体之间信仰程度不一,仅仅用信仰与不信仰这种非是即否的衡量标准可能并不准确;对于不同的宗教,虽然教义、活动方式等都会有所不同,但参加其宗教活动的频率应该是最简单、最直观的评价一个信徒信仰程度的指标;此外,比起宗教教义、活动方式等,参加宗教活动的频率这一变量可以运用李克特量表进行直接衡量,方便数据的获取与处理。从表 2中可以看到,交互项5的系数均为正,且均通过显著性统计检验,这表明信仰宗教并且外出参加宗教活动非常多的居民比外出参加宗教活动较少的居民为社区建设做出贡献的概率更高,也即宗教信仰程度越高的农村居民越倾向于为农村社区建设做出贡献。研究假设H2得到基本验证。

五、研究结论与政策建议信任危机的普遍存在和有效整合机制的缺乏在很大程度上造成了我国农村社区重建的迟缓甚至停滞,广大农村居民对其所在社区认同感、归属感及信任度的提高是推动农村社区建设和发展的关键所在。作为重要的社会资本和集体的意识形态,宗教能够发挥促进资源有效整合、维持社会和谐稳定的作用,并且能够在一定程度上弥补当前农村社区认同和信任的缺失,同时宗教所倡导的一些基本信念与社会主义核心价值观有明显的贴近及吻合之处。在我国一些农村地区,信仰宗教的人群较为集中,宗教信仰行为已然成为影响这些社区建设和发展的重要因素。本文的实证结果表明,相较于农村普通居民,信仰宗教的农村居民更愿意为社区发展做出贡献,即社区观念更加强烈。这一结论对于如何提高农村居民的社区认同感、归属感和信任度有着重要的借鉴意义,在一些宗教信仰较为密集的农村地区,应当对其加以合理利用和有效引导。基于以上分析提出如下建议:

第一,鼓励和引导信教居民积极参与农村社区建设。应当合理利用信教居民更愿意为社区发展做出贡献的事实,将宗教文化中的积极因素与社区发展内容相结合,引导社区中信教居民参与到社区建设和社区公共事务中,促进社区公共服务合作供给,满足社区需要。应当全面调动信教居民在农村社区建设中的积极性,带动社区内部凝聚力和信任水平的提升。应当充分利用宗教的整合功能和维系功能,推动农村社区的有序发展,充分利用宗教的教化功能和沟通功能,推动农村社区的和谐进步。

第二,依靠社会主义新农村建设提升农村社区的公共服务水平。研究结果表明,宗教信仰行为在客观上能够发挥促进农村社区重建的作用,但农村社区的建设和发展归根结底需要通过社会主义新农村建设来实现。应当积极发展农村地区的正式组织,有效完善农村地区的公共服务设施,鼓励和引导社会各界人士通过不同的方式参与农村社区的建设和发展,并从意识形态层面形成全社会关心、支持、推动农村社区建设和发展的良好氛围。通过社会实践和意识形态两个层面的努力,提高广大农村居民对社区的认同感、归属感和信任感,促进广大农村居民对社区建设的认可、支持和参与。

第三,基于社会主义核心价值观积极引导宗教与社会主义社会相适应。对于当代中国宗教的基本态度应该是“积极引导”,由此而“加强管理”,使之能“独立自办”[12]。对于宗教表达的“真、善、美”和“忠、信、爱”等与社会主义核心价值观相符的理念应当采取肯定、理解和包容的态度;对于宗教信仰中保守的、落后的、不利于社会发展的消极因素,则需要依托社会主义核心价值体系建设来逐渐改造,从而得以充分、有效地发挥宗教促进农村社会和谐与稳定发展的作用。

| [1] | 徐勇.在社会主义新农村建设中推进农村社区建设[J].江汉论坛,2007(4):12-15. |

| [2] | 项继权.中国农村社区及共同体的转型与重建[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2009(5):2-9. |

| [3] | 龚世俊,李宁.公共服务视域下的新农村社区建设及其模式创新[J].南京社会科学,2010(11):82-86. |

| [4] | 谭飞,陈晓虎,刘书云.西部农村"信仰流失"警示[J].瞭望新闻周刊,2007(6):6-8. |

| [5] | 刘永东,刘明兴,徐志刚,陶然.中国农民组织发展:治理结构与组织功能——基于6省调查的分析[J].经济社会体,2008(1):110-117. |

| [6] | 何兰萍.宗教因素与当前社区文化建设[J].山东社会科学,2006(3):148-151. |

| [7] | 谢军.社会主义新农村建设中的宗教问题研究[J].江苏省社会主义学院学报,2008(2):48-51. |

| [8] | 秦燕.西部农村宗教组织从事公益事业的地域特征——以陕北农村庙会组织为例[J].中国宗教,2008(Z1): 111-113. |

| [9] | 胡建波,李芬.新农村建设背景下的农村宗教问题浅析——豫东农村宗教信仰现象调查与思考[J].湖北省社会主义学院学报,2008(5):26-29. |

| [10] | 阮荣平,郑风田,刘力.公共文化供给的宗教信仰挤出效应检验——基于河南农村调查数据[J].中国农村观察,2010(6):72-85. |

| [11] | 卓新平.中国核心价值观与宗教信仰[J].宗教学研究,2014(3):1-6. |

| [12] | 王佳,司徒剑萍.当代中国社会的宗教信仰和人际信任[J].世界宗教文化,2010(4):79-85. |

| [13] | 阮荣平,王兵.差序格局下的宗教信仰和信任基于中国十城市的经验数据[J].社会,2011(4):195-217. |

| [14] | 韩月香.宗教:一种不可或缺的社会资本——对宗教社会功能的再认识[J].当代社科视野,2011(7-8):60-64. |

| [15] | Hungerman D. Are Church and State Substitutes? Evidence from the 1996 Welfare Reform [J].Journal of Public Economics, 2005(11-12):2245-2267. |

| [16] | Schiller J. Developing Jepara in New Order Indonesia[M].Clayton: Monash Asia Institute, 1996:269-274. |

| [17] | Berman E. Sect, Subsidy and Sacrifice: An Economist's View of Ultra-Orthodox Jews [J].Quarterly Journal of Economics,2000(3):905-953. |

2015, Vol. 15

2015, Vol. 15