文章信息

- 姚良锦, 姚兰, 易咏梅, 艾训儒, 冯广, 刘峻城, 陈斯, 黄伟, 丁易, 臧润国.

- Yao Liangjin, Yao Lan, Yi Yongmei, Ai Xunru, Feng Guang, Liu Juncheng, Chen Si, Huang Wei, Ding Yi, Zang Runguo.

- 亚热带常绿落叶阔叶混交林优势种川陕鹅耳枥和多脉青冈的空间格局

- Spatial Patterns of Dominant Species Carpinus fargesiana and Cyclobalanopsis multinervis in a Subtropical Evergreen and Deciduous Broad-Leaved Mixed Forest

- 林业科学, 2018, 54(12): 1-11.

- Scientia Silvae Sinicae, 2018, 54(12): 1-11.

- DOI: 10.11707/j.1001-7488.20181201

-

文章历史

- 收稿日期:2017-01-13

- 修回日期:2018-07-30

-

作者相关文章

2. 湖北民族学院林学园艺学院 恩施 445000;

3. 北京林业大学林学院 北京 100083;

4. 湖北七姊妹山国家级 自然保护区管理局 恩施 445000;

5. 南京林业大学南方现代林业协同创新中心 南京 210037

2. School of Forestry and Horticulture, Hubei University for Nationalities Enshi 445000;

3. College of Forestry, Beijing Forestry University Beijing 100083;

4. Hubei Qizimeishan National Nature Reserve Administration Enshi 445000;

5. Co-Innovation Center for Sustainable Forestry in Sounthern China, Nanjing Forestry University Nanjing 210037

探讨自然群落物种共存机制是群落生态学的核心内容之一(Chesson, 2000)。植物的生长、扩散、死亡等过程均与空间分布的聚集程度有关(He et al., 1997; Wiegand et al., 2007; Velázquez et al., 2016)。因此,根据物种的空间分布格局能够推测种内和种间相互作用,了解物种与生境之间的关联性(Wiegand, 2004)。探索物种的空间分布格局对理解种群动态变化、物种共存机制和群落构建过程等具有重要作用(Condit et al., 2000; Velázquez et al., 2016)。

随着原始林和老龄林面积的不断减少,次生林已成为当前重要的森林资源。通常在次生林中,演替先锋种在群落中占据优势,主要采用快速的资源获取策略实现个体的快速生长和繁殖。而在原始林中,演替后期种成为群落中的优势种,主要采用资源保守的策略方式实现长期共存(Chazdon, 2014)。森林群落中的优势种对于群落结构的维持、生态系统功能的发挥具有重要作用(Souza et al., 2011),优势种通过种内和种间竞争过程影响群落内的其他物种定居和生长(Lohbeck et al., 2014)。在群落的次生演替过程中,优势种的差异能够改变群落的恢复速度,例如,亚马逊热带雨林中伞树属(Cecropia)占优势的次生林恢复速度明显快于维斯木属(Vismia)占优势的次生林(Mesquita et al., 2001)。优势种间生长差异能够直接导致群落恢复方向的不同。此外,优势种功能性状的差异也能够影响群落的生态系统功能(Hector et al., 2012; Chai et al., 2016),例如物种潜在高度大、木材密度高的次生林拥有更高的潜在固碳功能(Lohbeck et al., 2014)。目前森林演替过程中的优势种变化趋势主要是通过构建演替时间系列来验证和预测(Fibich et al. 2016),演替过程中物种竞争关系和环境条件的改变会引起群落空间结构和物种组成的变化(Condit et al., 2000; Velázquez et al., 2016)。因此,对次生林的优势种空间分布格局及其种间种内关联性研究能够阐明群落恢复过程中物种组成变化的驱动因素(Hu et al., 2012),揭示森林恢复动态和演替规律(Fibich et al., 2016)。

亚热带常绿落叶阔叶混交林是我国亚热带纬度偏北或海拔较高处山地森林的主体,具有落叶阔叶林与常绿阔叶林之间过渡的特征(《中国森林》编辑《中国森林》编辑委员会,2000)。近年来,针对亚热带常绿落叶阔叶混交林的群落结构、物种组成和空间格局分布已经开展了相应的研究工作(卢志军等,2013;汤孟平等,2006; 姚兰等, 2015),例如通过点格局方法分析地形及生物因素等对空间格局的影响,解释了物种竞争和负密度制约在群落组成中的作用机制(Guo et al., 2015; Xu et al., 2015; Wang et al., 2016)。但这些研究主要集中于那些受到人为干扰较少的老龄林或者原始林(Guo et al., 2015; Xu et al., 2015; Wang et al., 2016; 姚兰等,2015),而对干扰后恢复的次生林物种空间分布格局的研究较少。本研究以湖北恩施亚热带常绿落叶阔叶混交林6 hm2次生林标准地为基础,分析样地中优势种川陕鹅耳枥(Carpinus fargesiana)与多脉青冈(Cyclobalanopsis multinervis)(姚良锦等, 2017)的空间分布格局及其关联性,以期阐明森林生态系统的形成与维持机制、群落的稳定性与演替规律及群落生态学特征,为森林生态系统恢复和多样性保护提供理论依据。

1 研究区概况湖北七姊妹山国家级自然保护区位于湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县东部(109°38'30"—109°47'00"E, 29°39'30"—30°05'15"N),与湖南的八大公山相连,总面积达34 550 hm2。保护区范围内地形复杂多变,地势为东北向偏高而西南方向较低,最高海拔2 014.5 m,最低海拔650 m。七姊妹山保护区属典型的大陆性季风气候,春秋季节潮湿多雨,夏季多有暴雨,冬季少雨多雾。海拔800 m以下的低山地带降雨量为1 491.3 mm,年均气温15.8 ℃;海拔800~1 200 m地带年降水量为1 635.3 mm,年均气温13.7 ℃;海拔1 200 m以上的高山地带区域年降水量为1 876 mm,年均气温8.9 ℃。土壤类型随着海拔由高到低依次为山地棕壤、山地黄棕壤和山地黄壤。保护区内代表性植被为典型的亚热带常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林以及常绿阔叶林。七姊妹山保护区在20世纪80年代以前经历了薪炭材采伐和农作物耕种等较大的人为干扰,大径级树木破坏较为严重。1990年建立自然保护区后,逐步开展森林资源管理,林区内森林植被有了很好的恢复,部分农业弃耕地通过自然演替已经逐步转变为天然次生林。

2 研究方法 2.1 样地设置与调查2015年7—8月,在湖北七姊妹山国家级自然保护区内,选择典型的亚热带常绿落叶阔叶混交林样地,依据CTFS样地建设标准建立一块6 hm2(200 m×300 m)森林动态监测标准地(姚良锦等,2017)。用相邻格子调查方法将整个标准地划分为150块20 m × 20 m样地,在每块样地的4个边角用不锈钢管作为永久标记。标准地原点坐标为109°43'50" E,30°02'05" N, 海拔1 356~1 486 m,高差130 m。对标准地内所有胸径(DBH) ≥ 1 cm的存活木本植物个体进行调查,记录每个个体的物种名称、胸径、高度和坐标。

2.2 优势种径级划分川陕鹅耳枥与多脉青冈是七姊妹山6 hm2标准地的优势种,为该标准地重要值排名前2位的林冠层物种(姚良锦等,2017)。川陕鹅耳枥为落叶乔木,是该地区亚热带常绿落叶阔叶混交林中演替先锋种(姚兰等,2015),多脉青冈是常绿乔木,是演替后期群落的优势树种。参照亚热带常绿阔叶林相关性研究中对林冠层林木的径级结构划分标准(徐学红等,2005),结合湖北七姊妹山样地优势树种川陕鹅耳枥和多脉青冈的径级特征,按胸径DBH划分4个径级:Ⅰ幼树, 1 cm ≤ DBH < 2.5 cm;Ⅱ小树, 2.5 cm ≤DBH < 5 cm;Ⅲ中树, 5 cm ≤ DBH < 10 cm;Ⅳ成年树, DBH≥10 cm(徐学红等, 2005)。

2.3 点格局分析方法采用双相关联g(r)函数分析优势种各径级个体的空间分布特征和空间相关性。g(r)函数是由K函数衍生而来,主要是采用圆环来代替K函数中的圆圈,排除了在计算过程中产生的累积效应(Ripley, 1976;Wiegand et al., 2004)。采用单变量g(r)函数分析物种的空间聚集程度,函数为:

| $ g(r) = {(2{\rm{ \mathsf{ π} }}r)^{ - 1}}{\rm{d}}K(r)/{\rm{d}}r。$ |

式中:r为空间尺度的距离。当g(r)值处在置信区间的上方时,物种个体呈聚集分布;当g(r)值处在置信区间时,物种个体表现为完全空间随机分布;当g(r)值处在置信区间下方时,物种个体表现为均匀分布。

采用双变量g(r)函数分析2个物种间的空间关联性, 函数为:

| $ {g_{12}}(r) = {(2{\rm{ \mathsf{ π} }}r)^{ - 1}}{\rm{d}}{K_{12}}(r)/{\rm{d}}r。$ |

若g12(r)值处在置信区间的上方, 则表现为正相关性; 若g12(r)值处在置信区间的下方, 则表现为负相关性; 若g12(r)值处在置信区间之间, 则表明2个种之间没有显著相关性(闫海冰等, 2010)。点格局分析法计算时要求个体独立,因此数据分析中去除萌生个体和分枝个体(闫海冰等, 2010)。

2.4 零模型检验在较大尺度上环境异质性对物种分布有影响且树种间竞争可能呈现非对称性(Wiegand et al., 2007)。通常,同一物种在不同生境下存活率存在差异,而且个体受到生境关联与扩散限制的共同影响。因此,在检验单个物种和双变量统计时,均采用异质泊松过程来进行模拟(黄运峰等,2012)。异质泊松过程(HPP)主要用于模拟物种密度函数与其生境之间的相互关系, 排除大尺度上生境异质性的零假设模型,预测以环境协变量为函数的某个区域内的某个种群个体所出现的概率,主要通过空间异质强度函数表现物种个体密度与生境异质性的关系(Illian et al., 2008)。具体公式为:

| $ {\lambda ^R}\left({x, y} \right) = \frac{{{\rm{Point}}[{C_{(x, y)}}\left(R \right)]}}{{{\rm{Area}}[{C_{(x, y)}}\left(R \right)]}}。$ |

式中:C(x, y)(R)为以(x, y)为圆心,半径为R的圆形移动测量窗口;Point[C(x, y)(R)]为区域C(x, y)(R)内的树木点数;Area[C(x, y)(R)]为研究区域的面积;λR(x, y)为以(x, y)为圆心,半径为R的圆形移动测量窗口内物种个体密度与生境异质性的关系。模拟过程中,选用DBH≥20 cm的个体来模拟生境异质性(Getzin et al., 2008),首先固定一个树种的位置,用异质性泊松过程随机化另一个树种的空间分布位置, 分析2个树种空间关联性的变化。然后, 保持后一个树种的位置不变, 用异质性泊松过程对前一个树种的空间分布位置进行随机化, 再次分析2个树种空间关联性的变化(闫海冰等, 2010)。经100次Monte Carlo模拟得到99%的置信区间(Diggle et al., 2003),最大距离尺度取50 m,即为样地较短边长的1/4(Baddeley et al., 2005)。在数据分析双变量函数的时候,只考虑大径级个体对小径级个体的影响(许强等,2016)。采用R3.2.4中“spatstat”程序包进行数据处理。

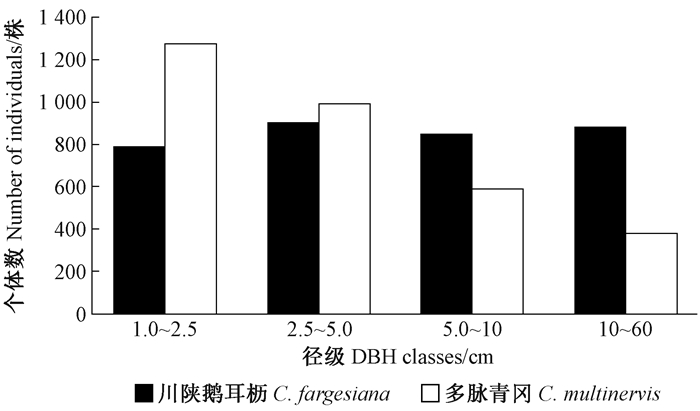

3 结果与分析 3.1 川陕鹅耳枥与多脉青冈的径级结构和空间分布整个七姊妹山6 hm2样地中,川陕鹅耳枥3 424株,多脉青冈3 236株,分别占样地树木总株数的6.8%和6.4%。2个物种在4个径级段的个体数量分布差异明显,川陕鹅耳枥在不同径级的个体数量相对接近(图 1),而多脉青冈呈现倒J型分布,其个体数量随径级的增加而逐渐减少(图 1)。

|

图 1 湖北七姊妹山样地川陕鹅耳枥与多脉青冈的径级结构 Fig. 1 Diameter structure of Carpinus fargesiana and Cyclobalanopsis multinervis in Hubei Qizimei mountain forest plot |

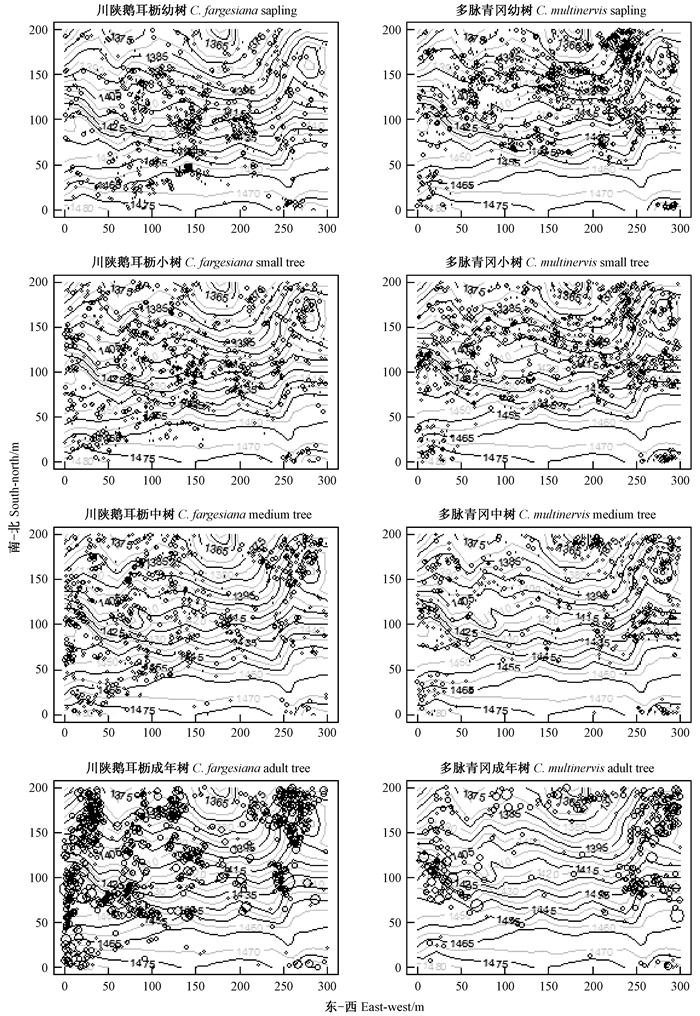

整个样地中,2个物种的空间分布总体趋于一致(图 2)。川陕鹅耳枥幼树和小树主要集中分布在较低的海拔和山脊区域;中树和成年树主要分布在山脊位置,呈散点分布。多脉青冈幼树和小树主要集中分布于低海拔区域和山坡,而中树和成年树则与川陕鹅耳枥幼树和小树的分布有明显的差异性。在川陕鹅耳枥幼树和小树较多的区域内,多脉青冈中树和成年树相对较少。

|

图 2 湖北七姊妹山样地川陕鹅耳枥与多脉青冈不同径级的空间分布 Fig. 2 Spatial distribution of different diameter about Carpinus fargesiana and Cyclobalanopsis multinervis in Hubei Qizimei mountain forest plot |

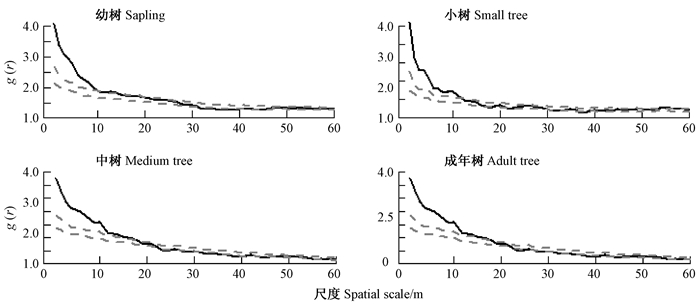

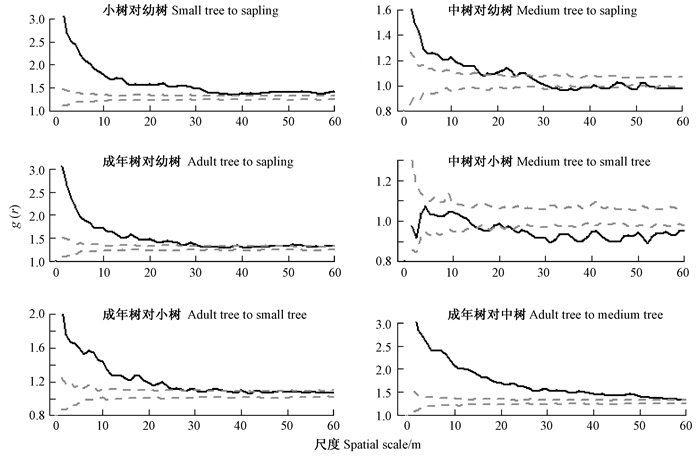

总体上,川陕鹅耳枥在0~14 m的尺度上表现为聚集分布,在14~50 m的尺度上表现为随机分布(图 3)。其幼树、小树、中树和成年树在小尺度上(r≤20 m)均表现为聚集分布,并随着树木径级的增大,聚集程度随着尺度增大而表现出下降的趋势。川陕鹅耳枥中树和成年树在较大尺度上(r≥25 m)表现出均匀分布的趋势(图 4)。

|

图 3 湖北七姊妹山样地川陕鹅耳枥与多脉青冈分布格局 Fig. 3 Spatial patterns of Carpinus fargesiana and Cyclobalanopsis multinervis in Hubei Qizimei mountain forest plot |

|

图 4 湖北七姊妹山样地川陕鹅耳枥不同径级的空间分布格局 Fig. 4 Spatial patterns of Carpinus fargesiana of different DBH class in Hubei Qizimei mountain forest plot |

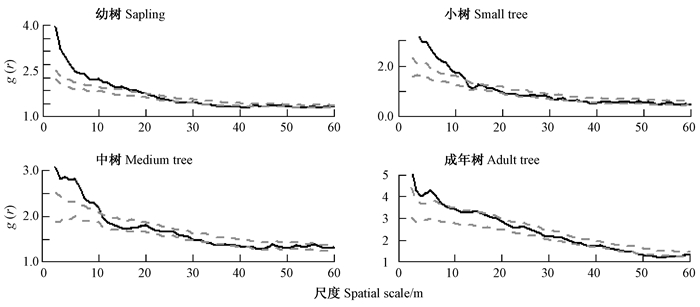

多脉青冈在0~16 m的尺度上表现为聚集分布,但在16~30 m区域内表现为随机分布,在30~50 m尺度上则趋向于均匀分布(图 3)。幼树、小树、中树和成年树在小尺度上(r≤20 m)均表现为聚集分布,在较大尺度上(r>20 m)表现出随机分布,随着径级的增大,聚集程度降低直至随机分布(图 5)。

|

图 5 湖北七姊妹山样地多脉青冈不同径级的空间分布格局 Fig. 5 Spatial patterns of Cyclobalanopsis multinervis of different DBH class in Hubei Qizimei mountain forest plot |

川陕鹅耳枥小树与幼树的空间分布在所有尺度上均为显著正相关(P < 0.05)。中树与幼树的空间分布在0~28 m尺度上显著正相关(P < 0.05),但在28~50 m尺度上无显著关联性。中树与小树之间表现为显著正相关(P < 0.05)。成年树与幼树在0~22 m尺度上表现为无明显相关性,在22~50 m尺度上表现为显著负相关(P < 0.05)。成年树与小树、中树在所有尺度上均表现为显著正相关(图 6)。多脉青冈不同径级个体间在所有尺度上均表现为显著正相关(P < 0.05),但随着尺度的增大正相关性逐渐减弱(图 7)。

|

图 6 湖北七姊妹山样地川陕鹅耳枥不同径级间的空间相关性 Fig. 6 Spatial associations of Carpinus fargesiana of different DBH class in Hubei Qizimei mountain forest plot |

|

图 7 湖北七姊妹山样地多脉青冈不同径级间的空间相关性 Fig. 7 Spatial associations of Cyclobalanopsis multinervis of different DBH class in Hubei Qizimei mountain forest plot |

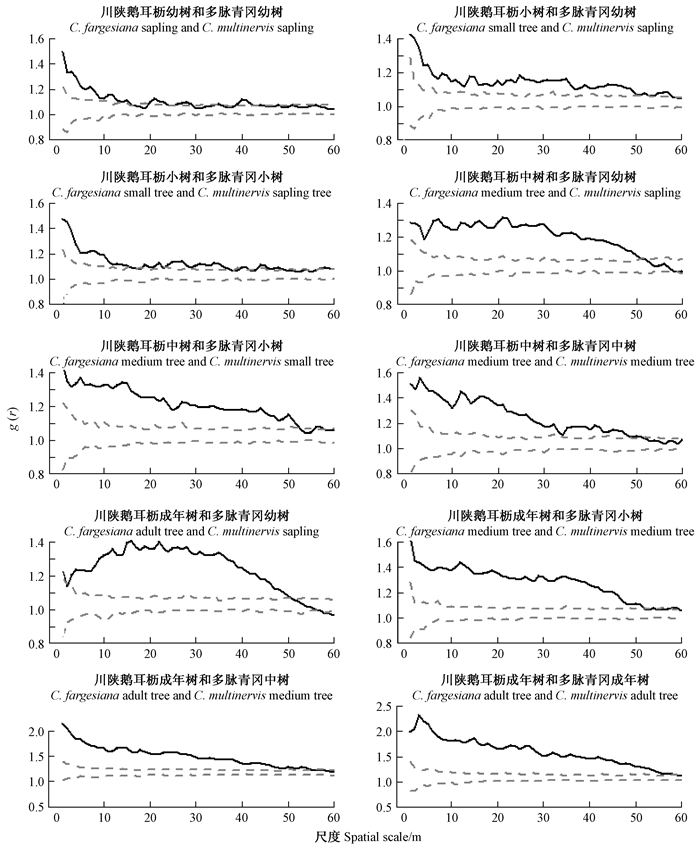

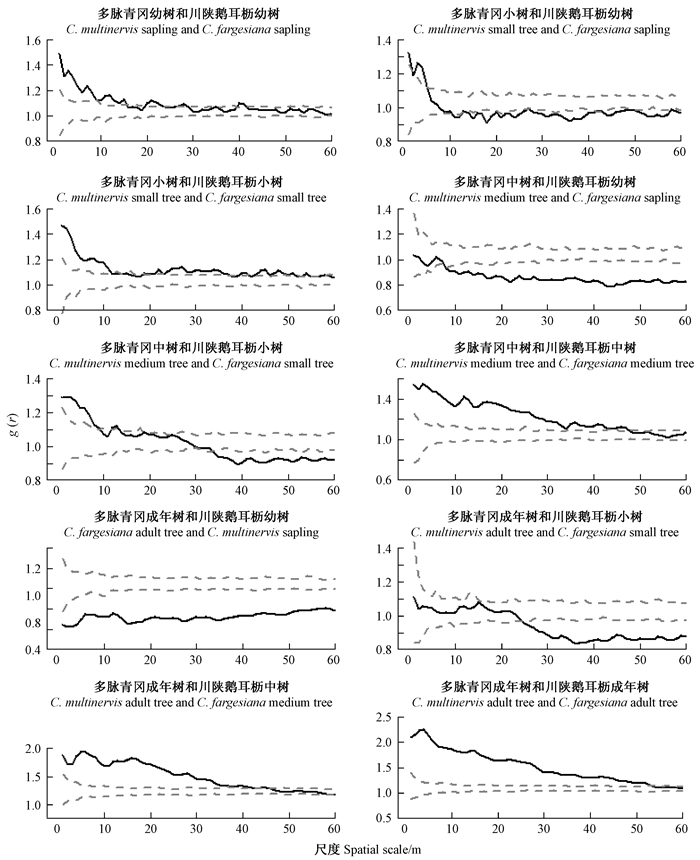

各径级上川陕鹅耳枥与多脉青冈的空间格局均表现为显著正相关(P < 0.05),但随着空间尺度的增大,关联性逐渐减弱(图 8)。随空间尺度增大,较大径级(中树、成年树)上多脉青冈个体和川陕鹅耳枥幼树、小树均表现出由无显著相关性向负相关性递减的趋势,并且龄级差距越大,负相关性越强(图 9)。随空间尺度增大,多脉青冈小树和川陕鹅耳枥幼树在0~5 m尺度上表现为显著正相关(P < 0.05),在5~10 m尺度上表现为无显著相关性,在10~50 m尺度上表现为显著负相关(P < 0.05)(图 9)。多脉青冈和川陕鹅耳枥相同径级间均表现为显著正相关(P < 0.05)(图 9)或由显著正相关(P < 0.05)向无显著相关性递减的趋势(图 9)。多脉青冈成年树与川陕鹅耳枥中树间也表现出相同的变化趋势(图 9)。

|

图 8 湖北七姊妹山样地川陕鹅耳枥和多脉青冈不同径级的空间关联性 Fig. 8 Spatial associations of Carpinus fargesiana and Cyclobalanopsis multinervis of different DBH class in Hubei Qizimei mountain forest plot |

|

图 9 湖北七姊妹山样地多脉青冈和川陕鹅耳枥不同径级的空间关联性 Fig. 9 Spatial associations of Cyclobalanopsis multinervis and Carpinus fargesiana of different DBH class in Hubei Qizimei mountain forest plot |

湖北恩施七姊妹山6 hm2样地中,2个优势种川陕鹅耳枥与多脉青冈具有相似的生境偏好,但径级结构差异明显。川陕鹅耳枥属于亚热带常绿落叶阔叶混交林中强阳性落叶先锋树种,有着较高的比叶面积和较低的比茎密度(唐青青等,2016)。而多脉青冈为该地区的演替后期种(姚兰等, 2015),有着较低的比叶面积和较高的比茎密度(唐青青等,2016)。因而2个优势种分别代表了2种不同的生态学策略,即以川陕鹅耳枥为代表的资源获取型策略(快速获取资源来维持个体的生长和发育)和以多脉青冈为代表的资源保守型策略(生长缓慢但对外界不利因素具有较强的抵抗能力)。通常,随着群落演替,物种之间对资源(如光照、矿质元素等)的竞争会日益激烈(Getzin et al., 2006),因此资源获取型策略的物种将逐步被资源保守型策略的物种所取代(Chazdon, 2014; Lohbeck et al., 2014)。这种演替趋势也体现在本研究区种群结构的变化中,川陕鹅耳枥种群在目前演替阶段数量基本维持稳定,各径级个体间数量差异较小;而多脉青冈种群天然更新良好,样地内分布有大量的幼树和小树,种群呈现较强的增长态势。

本研究中2个优势种在小尺度上均主要呈现聚集分布,较大尺度上主要表现为随机分布或均匀分布,这个结果符合大多数有关种群空间格局的研究结果(祝燕等,2011;Guo et al., 2013; Fibich et al., 2016)。大尺度上物种的空间分布主要受物种自身的生境偏好影响,而在较小尺度内,种内与种间作用则影响着物种的分布格局(Wiegand et al., 2012)。因此在更小的空间尺度上,对资源的竞争导致种内和种间关系作用更加明显,但是个体间的相互影响决定于个体间的径级差异(Wiegand et al., 2017)。李立等(2010)在亚热带古田山的研究结果表明,优势物种甜槠(Castanopsis eyrei)与木荷(Schima superba)的幼树、小树对成年树和老树的空间相关性主要呈空间负相关或无关联性, 与中树呈正相关,因而存在较强的密度制约效应。而本研究结果表明,2个优势种种内不同个体以空间正相关为主。这表明在亚热带常绿落叶阔叶混交林的次生恢复过程中,这2个优势种种内促进作用较为明显。这个结果也部分揭示了这2个物种均能够在当前样地中占据优势的原因,即种内大径级个体能够促进更小径级个体的建立和生长。然而这种相关性可能随着演替进程的进行而发生改变(Fibich et al., 2016)。例如在本研究中发现,多脉青冈对川陕鹅耳枥在径级差异较大的个体间表现为负相关,径级差异较小的个体间则表现为正相关。因此,演替后期种多脉青冈的大径级个体已经开始抑制演替先锋种川陕鹅耳枥幼树的建立。作为演替先锋种,川陕鹅耳枥幼树和幼苗生长通常需要较强的光照条件,而多脉青冈大径级个体(如成年树)的存在减少了到达林下的光照强度,从而抑制了该物种幼苗的建立和生长。同时较大径级的树木也能够通过对地下水分或者养分的竞争,抑制川陕鹅耳枥幼苗的生长,这种非对称性资源的分配使小径级树木在竞争中更加处于弱势(Freckleton et al., 2001)。而川陕鹅耳枥的大径级个体的存在却能够为耐荫树种多脉青冈的建立、生长提供良好的更新环境。因此采用资源保守型策略的物种能够更好地应对来源于种内或种间的竞争(Kunstler et al., 2016)。

树木间的竞争不仅能够引起种群内因密度制约而引起的死亡及自疏过程,而且会导致物种个体对竞争的可塑生长和异速生长间的关系发生改变(安慧等,2008),从而推动森林群落的演替进程。湖北七姊妹山6 hm2样地还处于自然恢复的中期阶段(姚良锦等,2017),因而树木个体之间的生物竞争强度和物种周转维持在一个较高的水平。种间的竞争强度与群落动态有关,先锋种通常在群落形成初期具有较强的竞争能力。随着群落的演替,先锋树种竞争能力逐渐降低(Laungani et al., 2009),但这些先锋物种促进了演替后期物种的建立和发展(Fibich et al., 2016)。从多脉青冈与川陕鹅耳枥的空间关联性可以看出,先锋种川陕鹅耳枥种的生存空间逐渐受到演替后期种多脉青冈竞争影响,从而其生长空间将逐步被多脉青冈所取代。因此本研究从物种的空间格局和种间关联上较好地展现出了亚热带常绿落叶阔叶混交林的演替规律。

5 结论湖北七姊妹山次生林森林动态样地中,2个优势种(川陕鹅耳枥与多脉青冈)占据着相似的生长空间,并随着径级增大,聚集分布趋势逐渐减弱至均匀分布。种内空间关联性表现出大径级个体均限制小径级个体的生长。种间空间关联性表现出演替后期种对先锋种存在抑制作用(正相关性),但是演替先锋种川陕鹅耳枥却对后期种多脉青冈存在显著的负相关(促进作用), 随着群落恢复,该样地将逐步演替成为后期种(多脉青冈)占优势的森林群落。优势种不同径级间空间关联性的结果表明物种关联性的竞争变化过程驱动森林群落构建过程。植物群落的自然演替过程中,生境过滤、生物竞争和促进等机制均可能驱动群落的构建过程(Funk et al., 2017; Weiher et al., 2011),如何区别这些群落构建规律在森林恢复过程中的相对作用,还需结合功能性状和树木动态监测结果开展进一步研究。

安慧, 上官周平. 2008. 密度对刺槐幼苗生物量及异速生长模式的影响. 林业科学, 44(3): 151-155. (An H, Shangguan Z P. 2008. Effects of density on biomass and allometric pattern of Robinia pseudoacacia seedlings. Scientia Silvae Sinicae, 44(3): 151-155. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2008.03.028 [in Chinese]) |

黄运峰, 丁易, 臧润国, 等. 2012. 海南岛霸王岭热带低地雨林树木的空间格局. 植物生态学报, 36(4): 269-280. (Huang Y F, Ding Y, Zang R G, et al. 2012. Spatial pattern of trees in tropical lowland rain forest in Bawangling of Hainan Island, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 36(4): 269-280. [in Chinese]) |

李立, 陈建华, 任海保, 等. 2010. 古田山常绿阔叶林优势树种甜槠和木荷的空间格局分析. 植物生态学报, 34(3): 241-252. (Li L, Chen J H, Ren H B, et al. 2010. Spatial patterns of Castanopsis eyrei and Schima superba in mid-subtropical broadleaved evergreen forest in Gutianshan National Reserve, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 34(3): 241-252. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.03.001 [in Chinese]) |

卢志军, 鲍大川, 郭屹立, 等. 2013. 八大公山中亚热带山地常绿落叶阔叶混交林物种组成与结构. 植物科学学报, 31(4): 336-344. (Lu Z J, Bao D C, Guo Y L, et al. 2013. Community composition and structure of Badagongshan (BDGS) forest dynamic plot in a mid-subtropical mountain evergreen and deciduous broad-leaved mixed forest, central China. Plant Science Journal, 31(4): 336-344. [in Chinese]) |

汤孟平, 周国模, 施拥军, 等. 2006. 天目山常绿阔叶林优势种群及其空间分布格局. 植物生态学报, 30(5): 743-752. (Tang M P, Zhou G M, Shi Y J, et al. 2006. Study of dominant plant populations and their spatial patterns in evergreen broadleaved forest in Tianmu mountain, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 30(5): 743-752. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2006.05.004 [in Chinese]) |

唐青青, 黄永涛, 丁易, 等. 2016. 亚热带常绿落叶阔叶混交林植物功能性状的种间和种内变异. 生物多样性, 24(3): 262-270. (Tang Q Q, Huang Y T, Ding Y, et al. 2016. Interspecific and intraspecific variation in functional traits of subtropical evergreen and deciduous broad-leaved mixed forests. Biological Diversity, 24(3): 262-270. [in Chinese]) |

许强, 吕金枝, 苗艳明, 等. 2016. 翅果油树群落主要物种空间分布格局及其关联性. 植物学报, 51(1): 49-57. (Xu Q, Lü J Z, Miao Y M, et al. 2016. Spatial distribution patterns and association of major species in Elaeagnus mollis communities. Chinese Bulletin of Botany, 51(1): 49-57. [in Chinese]) |

徐学红, 于明坚, 胡正华, 等. 2005. 浙江古田山自然保护区甜槠种群结构与动态. 生态学报, 25(3): 645-653. (Xu X H, Yu M J, Hu Z H, et al. 2005. The structure and dynamics of Castanopsis eyrei population in Gutian Mountain Natural Reserve in Zhejiang, East China. Acta Ecologica Sinica, 25(3): 645-653. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2005.03.036 [in Chinese]) |

闫海冰, 韩有志, 杨秀清, 等. 2010. 华北山地典型天然次生林群落的树种空间分布格局及其关联性. 生态学报, 30(9): 2311-2321. (Yan H B, Han Y Z, Yang X Q, et al. 2010. Spatial distribution patterns and associations of tree species in typical natural secondary mountain forest communities of North China. Acta Ecologica Sinica, 30(9): 2311-2321. [in Chinese]) |

姚兰, 艾训儒, 吕世安, 等. 2015. 湖北星斗山天然次生林的群落类型、结构与物种多样性特征. 林业科学, 51(11): 1-7. (Yao L, Ai X R, Lü S A, et al. 2015. Characteristics of community types and structures, and species diversity of natural secondary forests in Xingdou Mountain of Hubei Province. Scientia Silvae Sinicae, 51(11): 1-7. [in Chinese]) |

姚良锦, 姚兰, 易咏梅, 等. 2017. 湖北七姊妹山亚热带常绿落叶阔叶混交林的物种组成和群落结构. 生物多样性, 25(3): 275-284. (Yao L J, Yao L, Yi Y M, et al. 2017. Species composition and community structure of a 6-ha subtropical evergreen and deciduous broad-leaved mixed forest dynamics plot in the Qizimei Mountains, Hubei Province. Biological Diversity, 25(3): 275-284. [in Chinese]) |

《中国森林》编辑委员会. 2000. 中国森林. 北京: 中国林业出版社. (Editorial Board of Forest in China. 2000. Forest in China. Beijing: China Forestry Publishing House. [in Chinese]) |

祝燕, 白帆, 刘海丰, 等. 2011. 北京暖温带次生林种群分布格局与种间空间关联性. 生物多样性, 19(2): 252-259. (Zhu Y, Bai F, Liu H F, et al. 2011. Population distribution patterns and interspecific spatial associations in warm temperate secondary forests, Beijing. Biological Diversity, 19(2): 252-259. [in Chinese]) |

Baddeley A, Turner R. 2005. Spatstat: an R package for analyzing spatial point patterns. Journal of Statistical Software, 12(2): 1-42. |

Chai Y, Yue M, Wang M, et al. 2016. Plant functional traits suggest a change in novel ecological strategies for dominant species in the stages of forest succession. Oecologia, 180(6): 771-783. |

Chazdon R L. 2014. Second growth: the promise of tropical forest regeneration in an age of deforestation. Chicago: University of Chicago Press.

|

Chesson P. 2000. Mechanisms of maintenance of species diversity. Annual Review of Ecology and Systematics, 31(1): 343-366. DOI:10.1146/annurev.ecolsys.31.1.343 |

Condit R, Ashton P S, Baker P, et al. 2000. Spatial patterns in the distribution of tropical tree species. Science, 288(5470): 167-185. |

Diggle A J, Neve P B, Smith F P. 2003. Herbicides used in combination can reduce the probability of herbicide resistance in finite weed populations. Weed Research, 43(5): 371-382. DOI:10.1046/j.1365-3180.2003.00355.x |

Fibich P, Lepš J, Novotný V, et al. 2016. Spatial patterns of tree species distribution in New Guinea primary and secondary lowland rain forest. Journal of Vegetation Science, 27(2): 328-339. DOI:10.1111/jvs.2016.27.issue-2 |

Freckleton R P, Watkinson A R. 2001. Asymmetric competition between plant species. Functional Ecology, 15(5): 615-623. DOI:10.1046/j.0269-8463.2001.00558.x |

Funk J L, Larson J E, Ames G M, et al. 2017. Revisiting the Holy Grail: using plant functional traits to understand ecological processes. Biological Reviews, 92(2): 1156-1173. DOI:10.1111/brv.12275 |

Getzin S, Dean C, He F L, et al. 2006. Spatial patterns and competition of tree species in a douglas-fir chronosequence on Vancouver island. Ecography, 29(5): 671-682. DOI:10.1111/eco.2006.29.issue-5 |

Getzin S, Wiegand T, Wiegand K, et al. 2008. Heterogeneity influences spatial patterns and demographics in forest stands. Journal of Ecology, 96(4): 807-820. DOI:10.1111/jec.2008.96.issue-4 |

Guo Y L, Lu J M, Franklin S B, et al. 2013. Spatial distribution of tree species in a species-rich subtropical mountain forest in central China. Canadian Journal of Forest Research, 43(9): 826-835. DOI:10.1139/cjfr-2013-0084 |

Guo Y L, Lu Z J, Wang Q G, et al. 2015. Detecting density dependence from spatial patterns in a heterogeneous subtropical forest of contral China. Canadian Journal of Forest Research, 45(6): 710-720. DOI:10.1139/cjfr-2014-0390 |

He F, Lafrankie J V. 1997. Distribution patterns of tree species in a Malaysian tropical rain forest. Journal of Vegetation Science, 8(1): 105-114. DOI:10.2307/3237248 |

Hector A, von Felten S, Hautier Y, et al. 2012. Effects of dominance and diversity on productivity along Ellenberg's experimental water table gradients. PLoS ONE, 7(9): e43358. DOI:10.1371/journal.pone.0043358 |

Hu Y H, Sha L Q, Blanchet F G, et al. 2012. Dominant species and dispersal limitation regulate tree species distributions in a 20-ha plot in Xishuangbanna, southwest China. Oikos, 121(6): 952-960. DOI:10.1111/more.2012.121.issue-6 |

Illian J, Penttinen A, Stoyan H, et al. 2008. Spatial analysis and modelling of spatial point patterns. Chichester: John Wiley & Sons.

|

Kunstler G, Falster D, Coomes D A, et al. 2016. Plant functional traits have globally consistent effects on competition. Nature, 529(7585): 204-207. DOI:10.1038/nature16476 |

Laungani R, Knops J M H. 2009. Species-driven changes in nitrogen cycling can provide a mechanism for plant invasions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(30): 12400-12405. DOI:10.1073/pnas.0900921106 |

Lohbeck M, Poorter L, Martínez-Ramos M, et al. 2014. Changing drivers of species dominance during tropical forest succession. Functional Ecology, 28(4): 1052-1058. DOI:10.1111/fec.2014.28.issue-4 |

Mesquita R C G, Ickes K, Ganade G, et al. 2001. Alternative successional pathways in the Amazon Basin. Journal of Ecology, 89(4): 528-537. DOI:10.1046/j.1365-2745.2001.00583.x |

Ripley B D. 1976. The second-order analysis of stationary point processes. Journal of Applied Probability, 13(2): 255-266. DOI:10.2307/3212829 |

Souza L, Weltzin J F, Sanders N J. 2011. Differential effects of two dominant plant species on community structure and invisibility in an old-field ecosystem. Journal of Plant Ecology, 4(3): 123-131. DOI:10.1093/jpe/rtq027 |

Velázquez E, Martínez I, Getzin S, et al. 2016. An evaluation of the state of spatial point pattern analysis in ecology. Ecography, 39(11): 1042-1055. DOI:10.1111/ecog.01579 |

Wang Q G, Punchi-Manage R, Lu Z J, et al. 2016. Effects of topography on structuring species assemblages in a subtropical forest. Journal of Plant Ecology: rtw047. DOI:10.1093/jpe/rtw047 |

Weiher E, Freund D, Bunton T, et al. 2011. Advances, challenges and a developing synthesis of ecological community assembly theory. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 366(1576): 2403. DOI:10.1098/rstb.2011.0056 |

Wiegand T, Gunatilleke S, Gunatilleke N, et al. 2007. Analyzing the spatial structure of a Sri Lankan tree species with multiple scales of clustering. Ecology, 88(12): 3088-3102. DOI:10.1890/06-1350.1 |

Wiegand T, Huth A, Getzin S, et al. 2012. Testing the independent species' arrangement assertion made by theories of stochastic geometry of biodiversity. Proceedings of The Royal Society B: Biological Sciences, 279(1): 3312-3320. |

Xu Y Z, Franklin S B, Wang Q G, et al. 2015. Topographic and biotic factors determine forest biomass spatial distribution in a subtropical mountain moist forest. Forest Ecology and Management, 357(1): 95-103. |

2018, Vol. 54

2018, Vol. 54