文章信息

- 王永康, 吴国良, 赵爱玲, 李登科

- Wang Yongkang, Wu Guoliang, Zhao Ailing, Li Dengke

- 枣种质资源的表型遗传多样性

- Phenotypic Genetic Diversity of Jujube Germplasm Resources

- 林业科学, 2014, 50(10): 33-41

- Scientia Silvae Sinicae, 2014, 50(10): 33-41.

- DOI: 10.11707/j.1001-7488.20141005

-

文章历史

- 收稿日期:2014-06-30

- 修回日期:2014-08-18

-

作者相关文章

2. 山西省农业科学院果树研究所 太谷 030815;

3. 河南农业大学园艺学院 郑州 450002

2. Pomology Institute, Shanxi Academy of Agricultural Sciences Taigu 030815;

3. College of Horticulture, Henan Agricultural University Zhengzhou 450002

枣(Ziziphus jujuba)属鼠李科(Rhamnaceae)枣属(Ziziphus),原产中国,种质资源丰富,栽培历史悠久,是我国重要的经济林树种和特色果树(曲泽洲等,1993; 刘孟军,2008)。种质资源是品种基因改良重要的物质基础,遗传多样性研究有助于了解物种的稳定性和进化潜力,预测适应性,发掘具有巨大经济和生态价值的特异基因性状,对促进种质资源的创新研究和高效利用具有重要的理论和实践意义(王洪新等,1996; 贾敬贤等,2006)。表型性状是植物多样性的最直观反映,表型多样性是衡量物种多样性的重要指标和主要研究内容,相关研究一直为国内外所重视(董玉慧,2008; 江锡兵等,2014; King et al.,1998)。同时表型性状也是基因型和环境互作的综合表现,表型分析对揭示基因型差异具重要意义(Schaal et al.,1991; 彭建营等,2001)。

《中国果树志(枣卷)》详细记载了700份枣和30份酸枣(Ziziphus acidojujuba)种质资源在原产地的特征特性和主要农艺性状(曲泽洲等,1993)。《中国枣种质资源》对新增279份选育品种和新发现资源进行了性状描述(刘孟军等,2009)。樊保国等(2011; 2012)通过因子分析和主成分分析法分别对制干和鲜食枣品种的果实品质性状进行多样性分析: 从9个性状中筛选出5个作为制干品种评价的重要性状,而对于鲜食品种,3个主成分可综合代表8个性状的81%的多样性信息。

近50年来,国家枣种质资源圃收集保存来自全国各地的枣种质资源600份,在同一气候环境条件下系统开展了主要形态-农艺性状鉴定评价等研究工作,积累了大量的原始数据资料。本研究即以该圃现存的具有较强代表性的枣地方品种和野生资源为试材,通过对表型性状的变异、相关性及多样性贡献率等进行分析研究,为资源安全保存和基因改良奠定理论基础。

1 材料与方法 1.1 材料选取200份代表性种质资源为试验材料,调查取样全部在国家枣种质资源圃内进行。该圃位于山西省太谷县山西省农业科学院果树研究所(112°32′E,37°23′N)内,海拔830 m,年均温10.6℃,无霜期160~180天,年降水量400~600 mm,属典型的黄土高原气候土壤生态条件。树龄10~50年,常规化管理。试材原产地分布于全国24个省、市和自治区,分属2个种6个变型,类型包括野生资源、地方品种、选育品种及品系。部分材料信息见表 1。

|

|

调查性状包括植物学性状、生物学特性和果实经济性状共60项,包括37个质量性状(表 2)和23个数量性状(表 3)。数据采集和整理按照《枣种质资源描述规范和数据标准》(李登科,2006)进行,在各性状特征表现最明显和最具代表性的时期调查,树姿、树形、主干皮裂状况等涉及形状的性状通过对照模式图确定,粗度、长度、大小、颜色等通过常规方法测定,果实质地、粗细、汁液、风味等采用感官分析法,可溶性固形物、可溶性糖、可滴定酸、维生素C分别采用折射仪法、氧化还原滴定法、指示剂滴定法和2,6-二氯靛酚滴定法测定。每份材料调查3株重复,2008—2013年采集完全部数据,然后整理至少3年(正常年份)数据,最后取平均值。

|

|

|

|

质量性状多样性分析: 计算各质量性状及分级的分布频率和有效百分比。数量性状多样性分析: 计算一般的描述性统计,包括全距、极值、均值、变异系数和标准差。通过方差齐性检验整体变异分布情况。计算不同性状的相关性,并根据平方Euclidean距离按Ward法(离差平方和法)进行聚类分析。最后通过主成分分析筛选决定遗传多样性的主要性状。对数量性状变量进行R型聚类分析。

采用Shannon-Wiener指数表示形态多样性程度,计算公式为:

| $ H' = - \sum\limits_{i = 1}^n {({P_i} \times \ln {P_i})\;(i = 1,2,3 \cdot \cdot \cdot )} 。 $ |

式中: H′为多样性指数;Pi为某性状第i分级内材料分布频率的有效百分比。质量性状直接按各分级的有效百分比计算。数量性状计算总体平均值(x)和标准差(δ),然后从第1级 [Xi>(x+2δ)] 到第10级 [Xi<(x-2δ)],每0.5δ为1级。

以上数据通过SPSS分析软件结合Excel软件计算。

2 结果与分析 2.1 质量性状多样性37个质量性状包括130个分级,在200份样本的调查结果中,包含了全部的分级性状类型。分析结果(表 2)表明,频率范围在1~198之间,有效百分比范围0.5%~99.0%。有效百分比小于5%的性状包括果形茶壶形、磨盘形和圆锥形,无核枣,枣核圆形,萼片宿存等10个性状14个分级; 有效百分比大于80%的性状包括有核枣、采前落果程度中等、叶片较光亮、果肩平圆4个性状及分级。就某一性状内部变异来看,采前落果程度、果实颜色、核形等频率变化幅度较大,而树姿、树形、主干皮裂状况等变化幅度较小。质量性状频率分布情况反映了种质资源质量性状的多样性分布情况,代表着演化进化的主要方向以及多样化方向,受到自然变异和环境选择等因素的影响。同时,主要的农艺性状也受人为选择的影响,如果实风味和果肉质地等均向着人们喜好的性状方向集中(刘孟军,1996)。

从Shannon-Wiener多样性指数来看,不同性状之间多样性表现差异显著,范围在0.33~1.96之间。具有较高遗传多样性(H′>1.20)的性状包括果形、树形、叶基形状、枣头色泽、叶尖形状、果实颜色6个,而遗传多样性较低(H′<0.60)的性状包括叶缘形状、萼片状态、叶片光泽、果肩形状、枣核的有无、采前落果程度6个。37个性状多样性总值35.79,其中果实的21个性状多样性总值20.10,性状数量和多样性指数所占比重分别为56.7%和56.1%,即平均值(0.97)基本一致,说明果实质量性状和其他质量性状在反映枣遗传多样性方面都很重要。由于在生产实际中,人们比较偏向于关注果实性状,因而观察的性状项目多一些。

2.2 数量性状多样性 2.2.1 描述性统计分析23个数量性状的变异程度通过全距、极小值、极大值、均值、变异系数和标准差参数指标反映。结果(表 3)表明,各性状变异程度显著不同,变异系数在2.39%~86.84%之间。变异程度较大(CV>40%)的性状包括含仁率(86.84%)、吊果率(54.28%)、单果质量(45.22%)、鲜枣可滴定酸含量(44.44%)和鲜枣核质量(43.55%),具有丰富的遗传信息和选择潜力。如单果质量的变化幅度很大,最大值37.8 g,最小值2.1 g,极差35.7 g,具有丰富的多态性。变异程度小(CV<10%)的性状包括鲜枣可食率(2.39%)、花径(6.15%)和果实生育期(6.21%),遗传变异较小,具有相对稳定性。其他性状相对变异程度居中。

部分重要的农艺经济性状尽管变异程度较小,但一直为研究和生产利用者所关注。如鲜枣可食率是果实重要的经济性状之一,肉厚核小是优质枣的主要指标之一,但其最小值82.90%,最大值100.00%,全距相对较小; 均值94.70%,变异系数仅2.39%,说明大多数种质资源的可食率集中在均值附近,极小和极大值都较少,是具有正向性的数量性状之一。果实生育期最长与最短仅相差55天,可间接反映成熟期的差异大小,也是重要农艺性状,但变异程度也较小,也反映了大多数种质资源成熟期较为集中,极晚熟和极早熟种质都较少。

2.2.2 数量性状多样性分析数量性状遗传多样性指数在0.99~2.10之间,具有较高的表型遗传多样性。除始果年龄的Shannon-Wiener多样性指数偏低(0.99)外,其他大致在1.80~2.10之间,总的平均值1.92,远大于质量性状多样性指数(0.97),说明数量性状表型遗传多样性相对较为丰富。具有较高多样性的数量性状(H′>2.0)包括鲜枣可溶性固形物含量、二次枝长度、叶长、果实横径、鲜枣可溶性糖含量、鲜枣维生素C含量、果实纵径、枣头节间长度和果实生育期9项。

Shannon-Wiener多样性指数不仅反映性状的变异大小,而且包括变异均匀度信息。如单果质量尽管变异系数较大,但分布很不均匀,中位数(19.95 g)和均值(12.76 g)偏离很大,呈明显的偏态分布,因而导致多样性指数偏低。相比之下,H′最高的可溶性固形物含量中位数和均值均为28.0%~29.0%之间,均匀度较好,反映了多样性具有较高的稳定性。

2.2.3 数量性状相关性分析和变量聚类枣种质资源数量性状相关分析表明: 性状间呈极显著相关性有68对,其中正相关46对,负相关22对; 性状间呈显著相关性有27对,其中正相关14对,负相关13对。枣头长度与枣头节间长度、枣头粗度、二次枝长度、枣吊长度和枣吊叶片数之间呈极显著的正相关,它们均是反映树势强弱和枝系生长情况的性状,具有一致相关性。枣吊叶片数与叶长和叶宽呈极显著的负相关。花径大小与单果质量、果实纵径、果实横径呈极显著的正相关。始果年龄与果实生育期呈显著的负相关。单果质量与果实横径、果实纵径、鲜枣核质量、可溶性固形物、可溶性糖和可食率呈极显著的正相关,与可滴定酸和维生素C含量呈极显著的负相关。据此,可根据果实大小判断其他品质性状。

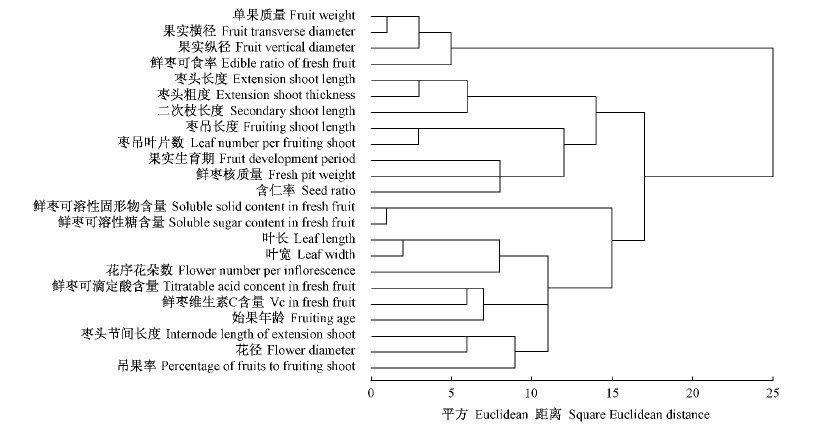

根据平方Euclidean距离按Ward法进行R型变量聚类(图 1),可分为5类: 第1类4个均为果实性状; 第2类为3个枝条性状; 第3类包含枝条和果实5个性状; 第4类2个性状为果实品质性状; 第5类9个性状,包含枝、叶、花、果实以及产量等性状。

|

图 1 枣种质资源数量性状Ward连接树状图 Fig. 1 Tree plot of jujube quantitative characters by Ward method |

通过主成分分析,判断各个数量性状对反映种质资源多样性的重要性大小,进行降维处理。主成分分析必要性检验结果KMO值为0.703,根据KMO检验标准可知,本例适合主成分分析的程度为“一般”。

根据方差分析结果(表 4)可知,从鲜枣核质量到花径的方差不断降低,其重要性程度也降低,鲜枣核质量、单果质量、鲜枣可溶性固形物等果实性状处于最为重要的地位,而始果年龄、叶片长度和宽度、花径等则变异程度小,处于次要的地位。

|

|

主成分分析结果(表 5)确定10个主成分,第1主成分方差贡献率最高(16.509%),第10主成分最低(4.355%),累计贡献率74.343%,即可保留74%以上的遗传多样性信息。

|

|

各数量性状的主成分得分(贡献率,表 6)中,得分最高的为单果质量(0.883),花径得分整体偏小,与公因子提取方差基本一致。

|

|

综合上述统计分析结果,根据各数量性状对枣表型多样性的影响和贡献的大小进行分类,枣头长度、二次枝长度、吊果率、单果质量、果实纵径、果实横径、鲜枣核质量、含仁率、鲜枣可溶性固形物含量、鲜枣可溶性糖含量、鲜枣可滴定酸含量、鲜枣维生素C含量12个数量性状含有丰富的遗传信息和选择潜力,能保留74%以上的表型遗传多样性信息,可作为优先鉴定内容和重要的评价项目。其次是枣头节间长度、枣头粗度、枣吊长度、花序花朵数、果实生育期、鲜枣可食率6项。最次的是枣吊叶片数、叶长、叶宽、始果年龄、花径5项。

2.3 枣不同类型种质表型多样性 2.3.1 枣变型间表型差异性分析枣种内根据枝系和果实性状的显著差异性分为龙爪枣、变色枣、变形枣(茶壶枣)、缢痕枣、宿萼枣和无核枣6个变型(刘孟军等,2009)。变型与原变型之间仅存在1~2个极显著的变异性状,且均为质量性状,其他表型性状与原变型完全一致(表 7)。涉及的质量性状主要包括二次枝弯曲度、果实颜色、果实形状、萼片状态和核壳的有无。龙爪枣的枝系(包括枣头、二次枝和枣吊)极度弯曲、扭曲或盘旋; 变色枣果实颜色在生长发育期呈现紫红色,后期褪紫变绿,最后变红成熟; 变形枣从花期开始,由于数量不等的花丝附着于密盘或幼果表面,在发育过程中不断肉质化或诱导果实表面凸起,成熟后在果实果面形成0~5个数目不等的肉质化弯状凸起,其中2个凸起的呈茶壶状,且数量最多; 缢痕枣为果实中部或上部出现环状缢缩,果实为明显的大小2部分,中间有深陷的缢痕; 宿萼枣在果实发育过程中萼片有明显的肉质化,同时也不断脱落,成熟后有一少部分果实带有完整的肉质化萼片; 无核枣表现为核壳明显退化,形成为薄壳残片或完全消失。枣变型种质数量稀少,且零星分布于多地,是特异种质资源的主要组成部分,对遗传多样性具有重要的研究利用价值。

|

|

枣栽培种及其野生近缘种酸枣之间表型差异较为明显,主要表现在枣种的枝节间长、针刺退化、叶和花较大、果个大、核小、可食率高、味酸甜等,多以数量性状变异为主,这是自然变异和人为选择综合因素作用的结果。同时,枣和酸枣种之间存在一些过渡类型种质,如交城甜酸枣、北京老虎眼和黎城大马枣等,在植物学形态上同样表现为过渡状态。如交城甜酸枣的单果质量9.4 g,较一般酸枣大,但小于大多数枣,与小枣类大小相似,但与大枣(可达30 g以上)相差较大。

3 结论与讨论枣树1 200万年前最早起源于我国黄河中下游一带(曲泽洲等,1993),蕴育着极为丰富的表型变异和优异基因,对品种改良和科学研究具有重要价值。本研究通过大群体和大数据的统计分析表明,表型性状间的多样性差异显著,在遗传多样性分析中的作用具有层次性,果形、树形、叶基形状等质量性状和枣头长度、二次枝长度、吊果率等数量性状变异性较为丰富,是多样性分析研究的优先考察对象。同时对数量性状之间的相关性及亲疏关系进行分析,可通过部分已知性状准确推测与其相关性状表现,可解决某些性状由于时间和空间的局限不便观测的问题,有助于快速全面地对新发现资源进行客观评价。所得结论与董玉慧(2008)的研究结果有一定的一致性。

表型多样性是遗传多样性和环境多样性的综合表现,既具有稳定性又存在变异性,是生物适应生态环境的直观表现。不同区域内因光照、温度、水分等非生物环境因子的差异可能对植物表型性状尤其是某些数量性状产生较大影响。国家枣种质资源圃位于我国枣主产区晋中地区,适宜于绝大多数枣种质资源正常生长发育,可较好地观察比较同一环境条件下不同种质资源的性状表现。但由于与部分资源原产地环境条件存在一定差异,对于地域性较强的种质资源,其表型性状可能会发生较大的变化。如冬枣原产鲁北、冀东交界一带,综合农艺性状表现极好(曲泽洲等,1993);但在晋中地区结果晚、产量低、不丰产,与原产地明显不同。因而,因存在环境饰变的影响,在同一地点开展种质资源表型多样性研究分析时应兼顾原产地或其他特殊优势环境下的性状表现,条件具备时可综合多年多点观察结果进行综合比较分析。

表型性状多样性用Shannon-Wiener指数表示,其来源于信息理论,可反映出表型质量性状的分级多少和分布状况,同时包含了多样性的丰富度和均匀度,数值越大,所含的信息量越大(洪伟等,1999)。本研究以该指数反映枣种质资源表型性状的遗传多样性状况,多样性指数范围在0.33~1.96之间,数量性状变异系数和多样性指数分别在2.39%~86.84%和0.99~2.10之间,直观地反映质量性状和数量性状多样性程度,既准确科学又简便易行,质量性状之间多样性差异显著。

枣种间和种内不同类型间的表型性状存在明显差异。栽培种和野生种之间有过渡类型,曲泽州等(1993)通过植物形态学、细胞学、花粉学等证据的研究认为枣由酸枣演化而来,本文在植物形态方面进一步分析了二者之间的差异多样性。而枣种下类型划分存在品种群(陈贻金,1991; 彭建营等,2002)、变种(曲泽州等,1993; Chen et al.,2007)和变型(刘孟军等,1994)等多种观点。本研究通过表型性状比较分析,变异类型与原种仅存在极个别性状的差异,而其他方面完全一致,按照植物学分类方法,符合变型定义,因而认为划分为变型为宜。

多样性研究及其检测方法存在差异,可在形态学、细胞学、生理生化以及DNA 分子等水平上进行(解新明等,2000),这些方法各有优劣,但有一定的一致性,多样性可反映在各个水平上,综合分析,可反映出更加丰富的遗传多样性信息,做出更加准确评判。整合多种类型数据进行遗传多样性分析已开始应用于经济林果树上(刘遵春等,2012; 卜海东等,2012)。尽管表型性状是科学试验最终结果的实践检验,但存在基因表达、个体发育和调控等复杂的影响过程,通过表型来确定基因型有时还需借助其他研究方法,通过相互验证以保证结果更加科学可靠。除了植物形态学外,枣树在同工酶、孢粉学、细胞学和DNA分子标记、基因水平等方面对种质资源分类鉴定、遗传演化及遗传多样性等开展了大量研究(李树林,1985; 马秋月等,2013; 彭建营等,2002; 齐靖等,2009; 曲泽洲等,1990; 闫桂军,1984; Sun et al.,2009; Wang et al.,2014),但整合不同类型数据进行分析的较少,今后需加强这一方面的相关研究。

| [1] |

卜海东, 张冰冰, 宋洪伟, 等. 2012. 利用SSR结合表型性状构建寒地梨核心种质. 园艺学报, 39 (11): 2113-2123.( 1) 1)

|

| [2] |

陈贻金. 1991. 中国枣树学概论. 北京: 科学技术出版社, 8-14.( 1) 1)

|

| [3] |

董玉慧. 2008. 枣树农艺性状遗传多样性评价与核心种质构建. 保定: 河北农业大学博士学位论文.( 2) 2)

|

| [4] |

樊保国, 李登科. 2011. 制干枣品种品质性状的因子分析与综合评价. 植物遗传资源学报, 12 (5): 716-720.( 1) 1)

|

| [5] |

樊保国, 李月梅, 李登科. 2012. 鲜食枣品质性状的综合评价. 西北林学院学报, 27 (2): 79-82.( 1) 1)

|

| [6] |

洪伟,吴承祯. 1999. Shannon-Wiener指数的改进. 热带亚热带植物学报,7(2): 120-124.( 1) 1)

|

| [7] |

贾敬贤,贾定贤,任庆棉. 2006. 中国作物及野生近缘植物. 北京: 中国农业出版社, 19-26.( 1) 1)

|

| [8] |

江锡兵,龚榜初,刘庆忠,等. 2014. 中国板栗地方品种重要农艺性状的表型多样性. 园艺学报, 41(4): 641-652.( 1) 1)

|

| [9] |

李登科. 2006. 枣种质资源描述规范和数据标准. 北京: 中国农业出版社, 48-69.( 1) 1)

|

| [10] |

李树林. 1985. 枣花粉学研究. 保定: 河北农业大学硕士学位论文.( 1) 1)

|

| [11] |

刘孟军. 1996. 枣树数量性状的概率分级研究. 园艺学报, 23 (2): 105-109.( 1) 1)

|

| [12] |

刘孟军. 2008. 中国枣产业发展报告. 北京: 中国林业出版社, 1-10.( 1) 1)

|

| [13] |

刘孟军, 诚静容. 1994. 枣和酸枣分类学研究. 河北农业大学学报, 17 (4): 1-10.( 1) 1)

|

| [14] |

刘孟军, 汪 民. 2009. 中国枣种质资源. 北京: 中国林业出版社, 114-115.( 2) 2)

|

| [15] |

刘遵春, 刘大亮, 崔 美, 等. 2012. 整合农艺性状和分子标记数据构建野苹果核心种质. 园艺学报, 39(6): 1045-1054.( 1) 1)

|

| [16] |

马秋月, 戴晓港, 陈赢男, 等. 2013. 枣基因组的微卫星特征. 林业科学,49(12): 81-87.( 1) 1)

|

| [17] |

彭建营, 束怀瑞, 彭士琪. 2002. 用RAPD技术探讨中国枣的种下划分. 植物分类学报, 40 (1): 89-94.( 2) 2)

|

| [18] |

彭建营, 束怀瑞, 彭士琪, 等. 2001. 与枣核性状相关联的RAPD标记的筛选. 果树学报, 18 (5): 288-290.( 1) 1)

|

| [19] |

齐靖, 董 祯, 毛永民, 等. 2009. 枣高密度遗传图谱的构建与树干直径的QTL分析. 林业科学,45(8): 44-49.( 1) 1)

|

| [20] |

曲泽洲, 王永惠. 1993. 中国果树志: 枣卷. 北京: 中国林业出版社, 1-36.( 6) 6)

|

| [21] |

曲泽洲, 王永惠, 张凝艳. 1990. 同工酶在枣品种分类研究中的应用. 河北农业大学学报, 13 (4): 1-7.( 1) 1)

|

| [22] |

王洪新, 胡志昂. 1996. 植物繁育系统、遗传结构和遗传多样性的保护. 生物多样性, 4(2): 92-96.( 1) 1)

|

| [23] |

解新明, 云锦凤. 2000. 植物遗传多样性及其检测方法. 中国草地, (6): 51-59.( 1) 1)

|

| [24] |

闫桂军. 1984. 枣细胞学研究. 保定: 河北农业大学硕士学位论文.( 1) 1)

|

| [25] |

Chen Y L, Carsten S. 2007. Rhamnaceae//Wu Z Y, Raven P H. Flora of China (English edition). Beijing: Science Press; St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 119-123.( 1) 1)

|

| [26] |

King J N, Yen F C, Heaman J C H. 1998. Selection of growth and yield traits in controlled crosses of coastal douglas. Silvae Genet, 37: 158-164.( 1) 1)

|

| [27] |

Schaal B A, Leverich W J, Rogstad S H. 1991. Comparison of methods for assessing genetic variation in plant conservation biology// Falk D A, Holsinger K E. Genetics and Conservation of Rare Plants. New York: Oxford University Press, 123-134.( 1) 1)

|

| [28] |

Sun H F, Meng Y P, Cao Q F, et al. 2009. Molecular cloning and expression analysis of a SQUA/AP1 homologue from Chinese jujube(Ziziphus jujuba Mill.). Plant Molecular Biology Reporter, 27(4): 534-541.( 1) 1)

|

| [29] |

Wang S Q, Liu Y, Ma L Y, et al. 2014. Isolation and characterization of microsatellite markers and analysis of genetic diversity in Chinese jujube (Ziziphus jujuba Mill.). PLoS One, 9(6): e99842.( 1) 1)

|

2014, Vol. 50

2014, Vol. 50