文章信息

- 纪浩, 董希斌

- Ji Hao, Dong Xibin

- 大兴安岭低质林改造后土壤肥力综合评价

- Comprehensive Evaluation of Soil Fertility after Transformation of the Low-Quality Forest in the Daxing'anling Mountains

- 林业科学, 2012, 48(11): 117-123.

- Scientia Silvae Sinicae, 2012, 48(11): 117-123.

-

文章历史

- 收稿日期:2012-01-11

- 修回日期:2012-04-11

-

作者相关文章

森林土壤是森林生态系统的重要组成部分,是林木赖以生存和健康生长的基础(周新年等,1998)。土壤肥力是土壤系统物理、化学和生物组分之间复杂且相互作用的综合体现,将影响并控制着林木的健康状态(Fisher et al., 2000),它通常用土壤的物理、化学和生物指标等具有相互关联的特征来评价。因此,了解森林土壤肥力质量的特征变化,能及时为林木的健康经营提供依据,土壤肥力评价成为评估人类管理林地优劣的有效方法(Crabtree et al., 1998)。由于多次过伐及自然灾害,大兴安岭林区形成大面积郁闭度较低、林相衰败、出材率低、质量差的残次低质林。虽然地方林业局已运用多种改造方法尝试对低质林进行改造(马宝峰等,2006;曲晓颖等,2010),但缺少系统的评价方法来评价低质林改造效果的好坏,因此可通过低质林改造后土壤肥力质量的变化,来系统评价低质林的改造效果。

层次分析法(analytical hierarchy process)将研究问题各判断要素间的差异数值化,使问题从定性分析转向定量分析,适用于复杂的模糊综合评价系统。许多学者把层次分析法运用于土壤肥力评价,汪贵斌等(2010)通过对江苏泰兴5种银杏(Ginkgo biloba)复合经营模式土壤理化性质的比较分析,并对5种复合经营模式进行土壤肥力综合评价,得出最优的土壤肥力质量经营模式。王鹍等(2010)运用层次分析法对恩施州魔芋(Amorphophallus konjac)种植基地的土壤肥力质量进行综合分析评价,得出不同耕作层土壤肥力的主要限制因子。章海波等(2006)通过5级分类法将土壤肥力质量综合指标值IFI分为5个等级:当IFI≥0.8土壤肥力质量好,0.6≤IFI<0.8土壤肥力质量较好,0.4≤IFI<0.6土壤肥力质量中等,0.2≤IFI<0.4土壤肥力质量较差,IFI<0.2土壤肥力质量差,综合评价了香港地区土壤肥力质量。

本研究以大兴安岭地区2种典型低质林林分经不同方式改造后的林地为研究对象,探讨不同方式改造后土壤养分特征的变化,并运用改进层次分析法对不同方式改造后的林地土壤肥力进行综合评价,以期为制定低质林林分改造优良模式和实现林地高效经营利用提供理论依据。

1 研究区自然概况本试验区设在黑龙江省大兴安岭翠峰施业区174林班内(124°24′35.1″ E,50°34′32.0″ N),位于翠峰至古里公路12~14 km北侧。该区域属典型的大兴安岭低质林林区,可分为白桦萌生低质林和阔叶混交次生低质林(3蒙古栎Quercus mongolica, 3杨树Populus, 3黑桦Betula dahurica, 1白桦Betula platyphylla)。该区地势平缓,平均坡度为8°左右,立地条件好,海拔370~420 m。气候属寒温带大陆性季风气候区,年均气温-1.4 ℃,≥10 ℃积温1 806 ℃;年均降水量470 mm,作物生长季节降水量为390 mm,多集中于6,7,8月;年均蒸发量1 151.5 mm,年均日照时数2 653.8 h。土壤为暗棕壤,平均厚度22 cm,成土母质为酸性母岩风化物,土壤肥沃。

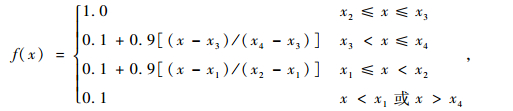

2 样地设置在2009年春,对白桦萌生低质林试验区进行6,10,14,18 m带宽顺山带状皆伐改造,如图 1所示。图 1阴影部分为保留带,空白部分为改造带;改造带面积分别为6 m×300 m,10 m×300 m,14 m×300 m,18 m×300 m;每条改造带按照坡位由低到高分成A,B,C 3段;在A段种植西伯利亚红松(Pinus sibirica),在B段种植樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica),在C段种植落叶松(Larix gmelinii);株行距为1.5 m×1.5 m。白桦萌生低质林保留带,平均林龄52年,平均胸径14 cm,平均树高12 m,密度437株·hm-2,蓄积量61 m3·hm-2,林分郁闭度0.3。下木层主要植物为辽东桤木(Alnus sibirica)、越橘(Vaccinium vitis-idaea),地被植物主要为水莎草(Juncellus serotinus)、关苍术(Atractylodes japonica)。阔叶混交次生林试验区改造方式与白桦萌生低质林试验区相同,其保留带平均林龄56年,平均胸径16 cm,平均树高14 m,密度401株·hm-2,蓄积量57 m3·hm-2,林分郁闭度0.2。下木层主要植物为兴安杜鹃(Rhododendron dauricum)、胡枝子(Lespedeza bicolor),地被植物主要为舞鹤草(Maianthemum dilatatum)。为实现低质林变高产林、改萌生林为实生林的目的,在改造完成后,每年对林地进行科学合理的抚育,改造当年的抚育内容主要为扩穴、培土、扶正、踏实和除草,以后每年进行除草、松土、割灌、砍去竞争植物等抚育措施。

|

图 1 林分改造示意 Fig.1 Sketch of stands transformation |

于2011年8月,在不同改造试验样地和对照样地上,分别随机布置8个2 m×2 m的取样样方,每个取样样方按“S”型混合采样法取5个土壤剖面为0~10 cm的土壤样本,然后按四分法混合取土样,每个土壤样本为1 kg,共取240个土壤样本,土壤样本经实验室风干、研磨、过筛后进行化学性质分析。土壤物理性质用容积100 cm3环刀在不同带宽的各改造林分及对照林分取环刀土壤样本,重复3次,将土壤样本带回实验室测定分析。

土壤密度用环刀法测定;土壤含水量用酒精燃烧法测定;土壤pH值采用50:1的水土比,用酸度计测定;土壤有机质采用油浴重铬酸钾氧化法;土壤全氮采用硫酸钾-硫酸铜-硒粉消煮,自动凯氏法测定,仪器为VS-KT-P型自动定氮仪;全磷采用酸溶-钼锑抗比色法测定;全钾采用碳酸氢钠浸提-火焰光度法测定,仪器为火焰光度计;土壤水解氮采用扩散法测定;土壤有效磷采用氢氧化钠浸提-钼锑抗比色法测定;土壤速效钾采用乙酸铵浸提-火焰光度法测定。以上分析方法见森林土壤分析方法(国家林业局,1999)。

在每条效应带内的A,B,C 3段和未干扰对照样地上按“S”型分别选取5个观测点,并将内径为20 cm的PVC环端口削尖的一端压入土中,以减少布置土壤环对土壤的振压作用,并保留PVC环内凋落物的自然状态(郭辉等,2009)。为避免埋PVC环时扰动土壤而影响土壤呼吸速率,在观测前24 h埋入PVC环(孟春等,2008)。采用LI-8150多通道土壤碳通量自动测量系统测定土壤表面CO2通量(LI-COR Inc.,Lincoln,NE,USA),以30 min为一测量周期,全天重复测量48次。同一改造目的树种内,同步测量不同效应带同一水平线上PVC环内的土壤呼吸速率,每条水平线上的观测点连续观测24 h,7月30日—8月30日共观测30天,因下雨原因停止观测了2天。

本研究应用SPSS 10.0和Excel 2003进行数据统计分析。

3.2 土壤肥力质量评价指标根据土壤肥力质量评价指标的选择基本原则(Crabtree et al., 1998;赵汝东,2008),以及东北地区土壤性质和肥力研究的相关经验(黑龙江省土壤普查办公室,1991;黄健等,2005;刘美爽等,2010),同时结合现有的试验观测条件,采用土壤密度(A)、pH值(B)、有机质(C)、全氮(D)、全磷(E)、全钾(F)、水解氮(G)、有效磷(H)、速效钾(I)、土壤碳通量(J)10个指标。

文中把土壤碳通量作为土壤肥力质量评价指标,是因为土壤碳通量是衡量土壤微生物总活性指标,它在一定程度上反映土壤有机质的氧化和转化能力,并反映土壤的生物学特性和土壤物质的代谢强度(Doran et al., 1996;Stenberg,1999;Anderson,2003;王淑敏等,2007)。虽然土壤呼吸速率受土壤温度、湿度等自然环境的影响较大,但在同一时间段内观测多组呼吸速率值,可避免土壤温度和湿度对土壤呼吸造成的影响。

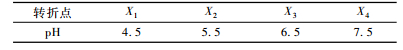

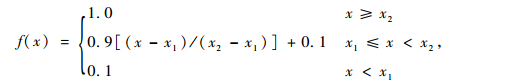

3.3 土壤肥力质量综合评价方法1) 构建土壤肥力质量评价的隶属度矩阵根据各评价指标与作物效应的关系,确定隶属度函数。pH值的作物效应值表现出抛物线型,因此用抛物线型隶属函数对其进行处理;土壤密度、有机质、全氮、全磷、全钾、水解氮、有效磷、速效钾、土壤呼吸速率的作物效应呈S型,因此用S型隶属度函数表示土壤的肥力特征(章海波等,2006;汪贵斌等,2010)。为便于计算处理,将抛物线型隶属函数、S型隶属度函数转化为相应的折线型分段函数见公式(1),(2)。

|

(1) |

|

(2) |

式中:f(x)表示指标对作物发育影响的隶属函数,x为土壤肥力评价指标的实测数值。公式(1)中,x1为该评价指标的下限值,x4为上限值,x2,x3为该土壤肥力评价指标最优值。公式(2)中,x1为该评价指标下限值,x2为该评价指标上限值。

通过隶属函数的数据处理,消除各评价指标间的量纲差异,从而建立起土壤肥力评价的隶属度矩阵Am×n={aij},j=1~m,i=1~n,值的大小反映各土壤肥力质量评价指标的隶属程度。其中i表示土壤肥力质量的评价指标,j表示土壤观测样点。

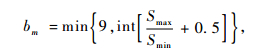

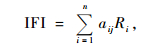

2) 各土壤肥力质量评价指标权重的确定土壤肥力评价指标的样本标准差Si能充分体现各指标对土壤肥力质量综合评价的影响程度,因此用各评价指标的样本标准差Si构造判断矩阵Bn×n。判断矩阵Bn×n由公式(3),(4)得出,判断矩阵Bn×n是各土壤肥力质量评价指标权重分配的基础。

|

(3) |

|

(4) |

Smax和Smin分别为评价指标{Si,i=1~n}的最大值和最小值,bm为相对重要性程度参数值。根据判断矩阵Bn×n求出最大特征根所对应的特征向量,特征向量即为各土壤肥力质量评价指标的重要性排序,即为各评价指标的权重。采用方根法求解判断矩阵Bn×n的特征向量R=(R1,R2,R3,…,Rn)T。

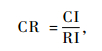

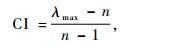

3) 判断矩阵的一致性检验所构建的判断矩阵Bn×n需满足其一致性,该指标表征判断矩阵内各因子的相互关系是可以定量传递。通过公式(5),(6),(7)即可求出判断矩阵Bn×n的一致性指标CR。RI为Bn×n的平均随机一致性指标,值的大小决定于Bn×n的阶数,见表 1。当CR<0.1时,则认为判断矩阵Bn×n通过一致性检验,反之未通过,则需通过调整判断矩阵Bn×n直到检验合格。

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

|

|

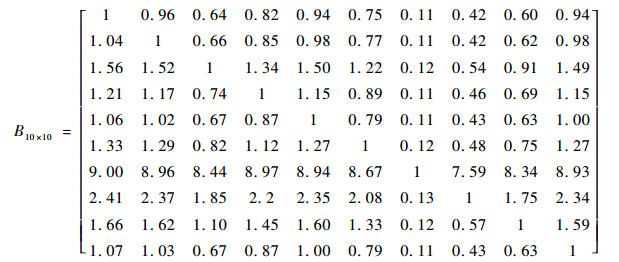

4) 土壤肥力质量综合评价模型通过土壤质量评价指标隶属度函数消除了各评价指标间的量纲差异,结合各土壤肥力评价指标的权重,建立土壤肥力质量的综合评价模型,即:

|

(8) |

式中:IFI表示为第j个观测点的土壤肥力质量综合性指标值(integrated fertility index),aij为第j个观测点的第i个土壤肥力评价指标的隶属度值,Ri为第i个评价指标对土壤肥力质量综合评价所作的贡献。通过公式(8)即可得出各个观测样点的土壤肥力质量指数值,从而可直观、科学地评价低质林改造后土壤肥力质量的变化。

4 结果与分析 4.1 试验区土壤肥力质量评价指标测定与综合评价通过试验得出大兴安岭地区低质林在不同方式改造后土壤肥力评价指标的实测数据(表 2)。

|

|

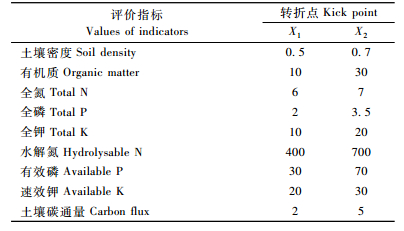

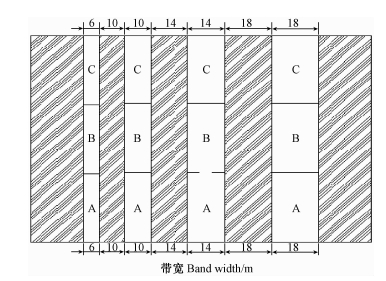

根据前人运用层次分析法综合评价土壤肥力的研究结果(张华等,2001;王鹍等,2010;汪贵斌等,2010),结合本研究区域酸性土壤的具体实际(黑龙江省土壤普查办公室,1991;郝桂娟,2009),以及连续多年对本试验区土壤肥力评价指标的观测,最后通过专家审定,确定隶属函数曲线中拐点的相应取值(表 3,4)。

|

|

|

|

利用公式(3),(4)求得的土壤肥力质量评价指标的判断矩阵B10×10为:

|

运用方根法求出判断矩阵B10×10的特征向量R=(0.043,0.044,0.064,0.051,0.045,0.056,0.497,0.104,0.069,0.045)T。通过公式(5),(6),(7)对判断矩阵B10×10进行一致性检验,计算得出λmax=10.05,RI=1.49,CI=0.037,CI=0.037<0.1,满足判断矩阵的一致性检验要求,特征向量R可作为土壤肥力质量评价指标的权重值(表 5)。

|

|

利用公式(8)、隶属度矩阵Am×n和表 5中各土壤肥力质量评价指标的权重值计算阔叶混交次生低质林改造后土壤肥力质量综合指标值,根据5级分类法把土壤肥力质量分为5个档次(图 2)。

|

图 2 阔叶混交次生低质林改造后土壤肥力质量指数

Fig.2 Values of soil fertility quality indicators at the miscellaneous low-quality forest after transformation

下同The same below 经LSD多重检验,同一诱导树种不同小写字母表示差异显著(P<0.05),反之,差异不显著,下同。According to LSD multiple comparison,values with different small letters meant significant difference at 0.05 level,on the contrary,no significant difference,the same below. |

在阔叶混交次生林改造中,所有改造方式土壤肥力质量指数均大于0.4,改造样地土壤肥力质量属中等的占总改造样地的53.85%;土壤肥力质量属于好的占总改造样地的46.15%。除6 m宽效应带西伯利亚红松改造林土壤肥力质量指数0.402小于对照样地0.426外,其余改造方式土壤肥力质量指数均大于对照样地。说明在阔叶混交次生低质林改造中,土壤的肥力质量得到很好改善。14 m宽效应带落叶松改造林土壤肥力指数最高为0.744。同种改造目的树种在不同带宽改造下土壤肥力指数方差分析无明显规律,但综合分析发现,不同改造目的树种10 m和14 m带宽土壤肥力普遍高于其他改造方式。说明在10 m和14 m宽效应带内利于土壤肥力的积累,能有效改善土壤肥力质量。

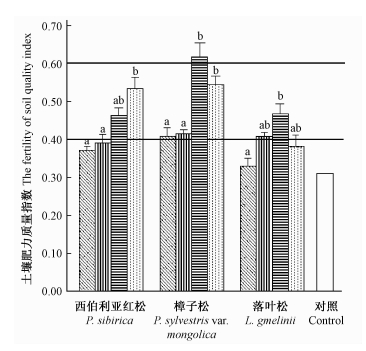

4.3 白桦萌生低质林改造后土壤肥力质量分析在白桦萌生低质林改造中,不同改造方式土壤肥力质量综合性指标值见图 3。按照5级分类法,其中38.46%的改造样地土壤肥力质量属于较差行列,53.85%的改造样地土壤肥力质量属中等水平,而只有14 m宽效应带樟子松改造林土壤肥力质量达到较好水平。对照样地土壤肥力质量指数为0.311,所有改造方式土壤肥力质量指数均高于对照样地,表明白桦萌生低质林的效应带改造能显著改善土壤肥力质量。改造后樟子松林和落叶松林土壤肥力质量指数在14 m宽效应带最大,分别为0.617和0.468;改造后西伯利亚红松在18 m宽效应带土壤肥力质量指数最高,为0.533。所有改造目的树种在14 m和18 m宽效应带土壤肥力普遍高于其他改造方式。LSD方差分析表明:同一改造目的树种土壤肥力质量指数值在不同改造方式间存在显著差异(P<0.05)。

|

图 3 白桦萌生低质林改造后土壤肥力质量指数 Fig.3 Values of soil fertility quality indicators at birch coppice low-quality forest after transformation |

综合分析2类低质林改造,运用Spearman相关分析方法,得出土壤肥力质量指数与各评价指标的相关性(表 6)。土壤肥力与土壤水解氮含量呈极显著相关(P<0.01),表明土壤水解氮含量显著影响土壤肥力质量。同时土壤肥力与土壤有机质、全磷含量呈显著相关(P<0.05)。因此在大兴安岭地区低质林的改造中,影响土壤肥力大小的主要因子为土壤水解氮、有机质、全磷含量。

|

|

土壤肥力质量是土壤系统物理、化学和生物组分之间复杂相互作用的综合体现,土壤肥力质量评价提供了一种评价森林管理的有效方法(Crabtree et al., 1998)。国内外学者将模糊数学方法、灰色关联度法、层次分析法、系统评价模型等应用到土壤肥力质量综合评价中(Lilburne et al., 2004;刘占锋等,2006)。骆伯胜等(2004)通过构建土壤肥力评价指标的隶属度函数模型,建立土壤肥力质量的综合评价指标体系,对雷州半岛桉树(Eucalyptus)砖红壤的综合肥力水平进行探讨。张华等(2003)通过建立标准评分方程(SSF),对海南儋州地区的土壤肥力质量进行综合评价。层次分析法将定性分析转变为定量分析,适用于复杂的模糊综合土壤肥力质量评价系统。但传统层次分析法仍存在许多缺陷与不足(刘洋等,2002;吴殿廷等,2004),本文运用改进层次分析法,通过充分利用试验实测数据所提供的定量信息来构建判断矩阵,利用隶属度矩阵来确定权重,从而消除了采用专家打分的方法来确定指标间相对重要性的缺陷,使权重更符合所研究区域的实际情况。

土壤肥力质量受海拔影响存在空间异质性(Jackson et al., 1993;刘付程等,2003;Gimeno et al., 2004),但本文中不同坡位的未干扰对照样地各土壤肥力评价指标间无显著差异(P>0.05),表明在本研究中可以忽略海拔对土壤肥力质量产生的空间异质性。在阔叶混交次生低质林改造中,除6 m宽效应带西伯利亚红松林的土壤肥力质量指数小于对照样地外,其余改造方式土壤肥力质量指数均大于对照样地,说明改造后的阔叶混交次生低质林的土壤肥力质量得到有效改善。改造后的14 m带宽落叶松林土壤肥力质量指数最高0.744。不同改造目的树种在10 m和14 m宽效应带下土壤肥力普遍高于其他改造方式,说明在10 m和14 m效应带宽改造有利于土壤肥力的积累,能有效改善土壤肥力质量。主要是因为在10 m和14 m带宽内适宜的光照条件为土壤微生物生存创造了良好的环境,林地土壤大量微生物的活动促进土壤肥力改善(Parisi et al., 2005)。在白桦萌生低质林改造中,所有改造方式土壤肥力质量指数均高于对照样地,表明白桦萌生低质林改造能显著改善土壤肥力质量。改造后的14 m带宽樟子松林土壤肥力质量指数最高0.617。所有改造目的树种在14 m和18 m宽效应带土壤肥力普遍高于其他改造方式。在LSD方差分析中,同一改造目的树种土壤肥力质量指数值不同改造方式存在显著差异(P<0.05),说明相同的改造树种在不同带宽下对土壤肥力的改善有着显著差异。

综合分析2类低质林改造,白桦萌生低质林改造土壤肥力质量显著低于阔叶混交次生低质林改造,这主要是因为在改造前原白桦萌生低质林土壤肥力质量显著低于阔叶次生低质林。在阔叶混交次生林中有着更丰富的植被,特别是存在大量胡枝子等植物,能有效改善土壤肥力质量。根据Spearman相关性分析,影响土壤肥力大小的主要因子为土壤水解氮、有机质、全磷含量,这与章海波等(2006)的研究结果相似。土壤有机质是土壤肥力的基础,含量的多少将显著影响着土壤肥力。综合分析所有改造方式土壤全磷的含量均显著低于对照样地,说明改造样地中土壤全磷消耗量远大于积累量,严重影响了土壤肥力质量。土壤水解氮在不同带宽下表现出差异显著(P<0.05),因此也对不同改造方式土壤肥力质量产生显著影响。

利用改进层次分析法计算出的土壤肥力质量指数仅是一种潜在的肥力,还需经光照、管理、经济和社会等因素的校正后,才能形成最终的土地现实生产力。同时在指标选择和等级划分上也待进一步完善。另外本文只对低质林改造初期进行了研究,而低质林改造效果还需进行长期的定位观测和分析。

| [] | 郭辉, 董希斌, 姜帆. 2009. 皆伐方式对小兴安岭低质林土壤呼吸的影响. 林业科学, 45(10): 32–38. DOI:10.11707/j.1001-7488.20091006 |

| [] | 国家林业局. 1999. 森林土壤分析方法. 北京, 中国标准出版社. |

| [] | 黄健, 张惠琳, 傅文玉, 等. 2005. 东北黑土区土壤肥力变化特征的分析. 土壤通报, 36(5): 659–663. |

| [] | 郝桂娟. 2009. 大兴安岭东麓旱作丘陵区耕地质量演变与可持续利用. 中国农业科学院博士学位论文, 21-27. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-82101-2009152254.htm |

| [] | 黑龙江省土壤普查办公室, 黑龙江省土地管理局. 1991. 黑龙江土壤. 北京, 农业出版社. |

| [] | 刘付程, 史学正, 千洪杰, 等. 2003. 苏南典型地区土壤锌的空间分布特征及其与土壤颗粒组成的关系. 土壤, 35(4): 330–333. |

| [] | 刘美爽, 董希斌, 郭辉, 等. 2010. 小兴安岭低质林采伐改造后土壤理化性质变化分析. 东北林业大学学报, 38(10): 36–40. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.2010.10.012 |

| [] | 刘洋, 吴洁. 2002. 层次分析法在应用中的几个问题. 温州大学学报, 12(4): 67–72. |

| [] | 刘占锋, 傅伯杰, 刘国华, 等. 2006. 土壤质量与土壤质量指标及其评价. 生态学报, 26(3): 901–913. |

| [] | 骆伯胜, 钟继洪, 陈俊坚. 2004. 土壤肥力数值化综合评价研究. 土壤, 36(1): 104–106. |

| [] | 马宝峰, 王佰彦, 李志栋. 2006. 大兴安岭林区低质林改培经营模式的探讨. 防护林科技: 100–101. DOI:10.3969/j.issn.1005-5215.2006.03.045 |

| [] | 孟春, 王立海, 沈微. 2008. 针阔混交林择伐作业后土壤呼吸与土壤温度和湿度的关系. 东北林业大学学报, 36(5): 33–35. |

| [] | 曲晓颖, 金凤新, 黄宏, 等. 2010. 大兴安岭东部林区岭南天然次生林经营方式研究. 林业调查规划, 35(2): 48–53. |

| [] | 汪贵斌, 曹福亮, 程鹏, 等. 2010. 不同银杏复合经营模式土壤肥力综合评价. 林业科学, 46(8): 1–6. DOI:10.11707/j.1001-7488.20100801 |

| [] | 王鹍, 朱明晗, 翟琨. 2010. 基于层次分析法的恩施州魔芋种植基地土壤质量评价. 安徽农业科学, 38(28): 15699–15701. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2010.28.100 |

| [] | 王淑敏, 胥哲明, 潘彩霞. 2007. 城市绿地土壤质量评价指标研究进展. 中国园艺文摘: 34–40. |

| [] | 吴殿廷, 李东方. 2004. 层次分析法的不足及其改进的途径. 北京师范大学学报, 40(2): 264–268. |

| [] | 赵汝东. 2008. 北京地区耕地土壤养分空间变异及养分肥力综合评价研究. 河北农业大学硕士学位论文, 2-3. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11920-2008074602.htm |

| [] | 周新年, 邱仁辉, 阳玉盛, 等. 1998. 不同采伐、集采方式对林地土壤理化性质影响的研究. 林业科学, 34(3): 18–25. |

| [] | 章海波, 骆永明, 赵其国, 等. 2006. 香港土壤研究: Ⅵ.基于改进层次分析法的土壤肥力质量综合评价. 土壤学报, 43(4): 577–583. DOI:10.11766/200506130407 |

| [] | 张华, 张甘霖, 漆智, 等. 2003. 热带地区农场尺度土壤质量现状的系统评价. 土壤学报, 40(2): 186–193. DOI:10.11766/trxb200201300204 |

| [] | 张华, 张甘霖. 2001. 土壤质量指标和评价方法. 土壤, 33(6): 326–330. |

| [] | Anderson T H. 2003. Microbial eco-physiological indicators to assess soil quality. Agriculture, Ecosystems and Environment, 9(1/3): 285–293. |

| [] | Crabtree B, Bayfild N. 1998. Developing sustainability indicators for mountain ecosystems: a study of the Cairngorms, Scotland. Journal of Environmental Management, 52: 1–14. |

| [] | Fisher R F, Binklet D. 2000. Ecology and management of forest soils. 3 rd ed. New York, John Wiley and Sons: 282-284. |

| [] | Gimeno G E, Andreu V, Rubio J L. 2004. Spatial patterns of soil temperatures during experimental fires. Geoderma, 118(1/2): 17–38. |

| [] | Jackson R B, Caldwell M M. 1993. The scale of nutrient heterogeneity around individual plants and its quantification with geostatistics. Ecology, 74(2): 612–614. DOI:10.2307/1939320 |

| [] | Lilburne L, Sparling G, Schipper L. 2004. Soil quality monitoring in New Zealand: development of an interpretative framework. Agriculture, Ecosystems and Environment, 104(3): 535–544. DOI:10.1016/j.agee.2004.01.020 |

| [] | Lark R M. 2005. Exploring scale-dependent correlation of soil properties by nested sampling European. Journal of Soil Science, 56(3): 307–317. DOI:10.1111/ejs.2005.56.issue-3 |

| [] | Parisi V, Menta C, Gardi C, et al. 2005. Microarthropod communities as a tool to assess soil quality and biodiversity: a new approach in Italy. Agriculture, Ecosystems and Environment, 105(1/2): 323–333. |

| [] | Stenberg B. 1999. Monitoring soil quality of arable land: microbiological indicators. Acta Agric Scand, Section B-Soil and Plant Sci, 49(1): 1–24. |

2012, Vol. 48

2012, Vol. 48