文章信息

- 吴文珊, 陈友铃, 叶海燕, 刘亮

- Wu Wenshan, Chen Youling, Ye Haiyan, Liu Liang

- 福州大叶榕的传粉生物学

- Pollination Biology of Ficus virens var.sublanceolata in Fuzhou

- 林业科学, 2012, 48(9): 82-87.

- Scientia Silvae Sinicae, 2012, 48(9): 82-87.

-

文章历史

- 收稿日期:2011-08-23

- 修回日期:2011-10-30

-

作者相关文章

榕树是桑科榕属植物的总称,全世界共有750多种。榕树只有依赖专一的榕小蜂传粉才能获得有性繁殖,而传粉榕小蜂也必须依靠花序果内的雌花子房才能繁衍后代,两者这种互惠的关系早在白垩纪时期就已建立,经过长期的协同进化,现今两者已经高度专一,互不可缺,被认为是已知授粉昆虫与虫媒植物间互惠共生关系最密切的一对伙伴(杨大荣,1999; 马炜梁等,1997)。

大叶榕(Ficus virens.var.sublanceolata),为桑科榕属落叶大乔木,高可达20 m以上,雌雄同株,主要分布于我国的华南和西南地区及台湾省,尤以重庆、四川、湖北等地最多,在国外分布于斯里兰卡、越南、菲律宾、泰国、缅甸、印度、印度尼西亚、马来西亚、不丹、巴布亚新几内亚等地(张秀实等,1998)。大叶榕喜光、耐旱、耐瘠薄、有气生根、适应能力强,是热带和亚热带地区绿化和观赏的主要树种。近年,国内外对榕-蜂互惠共生模式做了很多繁殖生态学研究(Hill,1967; Berg,1990; Patel et al., 2000; Weiblen et al., 2001; Weiblen,2002; Yang et al., 2002; 陈勇等,2002; 2006; 彭艳琼等,2004; 于慧等,2004; 王宪芳等,2005; 谢晓波等,2005; 杨大荣等,2005; 石章红等,2006; 吴文珊等,2008; 2009),但尚未见到关于大叶榕的传粉特征的研究报道。2008年开始,笔者在福州对大叶榕的传粉生物学特性展开研究,对花序的形态结构、发育周期、年结实状况、自然单果中种子、瘿花和小蜂的数量分布等进行系统研究与阐述,以期为榕-蜂协同共生研究提供基础资料,为城市绿化和热带雨林生物多样性保护提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 材料在福州地区选择树龄15年以上的大叶榕10株(标记为A1,A7,A8,A9,A10,B6,B13,B30,B31,B43)为试验对象。大叶榕的花序簇生于老枝,花序果簇生于枝条或叶腋之间。花序果内共生或寄生着许多昆虫,隶属于膜翅目(Hymenoptera)、细腰亚目(Apocrita)、小蜂总科(Chalcidoidea)。

1.2 方法2008年10月至2009年10月间,对选取的10株大叶榕进行每周1次的观察,记录每株榕树的挂果状况、树叶生长和更替状况,记录各个发育时期花序的直径、颜色及发育状况,利用数码相机(Olympus μ1060)和体视显微镜(Nikon SMZ800),对大叶榕各个时期的花序进行解剖观察拍照,观察雌花期花序果内的雌花分层状况,测量雌花各部分长度,统计雌花数量; 每月采集将要出蜂的雄花期花序果30个(10株试验株以外的大叶榕植株也可采集),掰开后单果放入纱网袋(120目)中,让榕小蜂完全羽化自然出蜂后,用棉球蘸少许乙醚将小蜂熏死,收集每个果内羽化出的所有小蜂,对小蜂种类进行分类、鉴定和统计后,置于75%酒精瓶内保存,未知小蜂标本送至中国科学院动物研究所鉴定; 统计雄花期花序果内种子、虫瘿、败育花和雄花的数目; 开展单果进蜂量调查,分8批采集正处于间花期初期的大叶榕花序果,每次每批采摘不少于30个榕果带回实验室,详细统计进入到每个花序腔内的传粉小蜂数量和苞片口夹死的传粉小蜂数量,并在体视显微镜下测量传粉小蜂产卵器长度,观察传粉小蜂的伤残程度。利用SPSS 13.0软件对所调查数据进行统计分析。

2 结果与分析 2.1 花序果发育特征与分期通过对大叶榕花序果发育长达一年的观察,参照Galil等(1968)的标准,将大叶榕花序果的发育划分为以下5个时期:

雌前期(pre-female phase,A期):此期为花序芽形成,花原基不断发育至雌花发育成熟,苞片通道开放之前。花序果的长径约为3.91 mm (SD = 0.68,n = 78),花序果果皮绿色或者红色、无毛。A期历时约20 ~ 30天。此时期花序果腔内可见刚发育的类似小突起物的雌花,腔内空隙少,几乎完全被未发育完全的雌花和苞片所占据。

雌花期(female phase,B期):此时期从雌花发育成熟至传粉榕小蜂进入花序果传粉(或产卵),花序果苞口关闭为止。花序果的长径约为5.78 mm (SD = 0.74,n = 52),花序果果皮绿色或红色。B期历时约7天左右。雌花已发育成熟,具备承接花粉和卵的能力。雌花276.40 (SD = 53.12,n = 88)朵,花被3 ~ 4片,白色或者淡红色。花柱(含柱头)长度变化范围集中在1 ~ 1.5 mm(n = 30)之间,柱头白色,呈羽毛状,缠绕在一起,有利于授粉。雌花有3种类型:具花柄和子房柄的雌花,约占单花序内雌花总数的48%;无花柄和子房柄的雌花,约占雌花总数的42%;具子房柄无花柄的雌花,约占雌花总数的10%。苞口最外层苞片上翘,苞片通道开放,花序果释放特殊的化学物质吸引传粉榕小蜂前来授粉或产卵。此时期花序果快速膨大,果内空腔较大,为传粉榕小蜂的传粉和产卵行为提供了足够的空间。

间花期(inter-floral phase,C期):此期被授粉或被榕小蜂产卵的雌花进入发育时期,雄花开始发育直至发育成熟。花序果的长径约为6.88 mm(SD = 0.45,n = 56),花序果果皮绿色或者红色。C期历时约40 ~ 90天。此期花序果的苞口最外层苞片已关闭。雌花授粉后,迅速地生长发育,柱头逐渐开始枯萎脱落,被授粉的子房开始膨大并硬化,由乳白色向黄色转变。雌花子房被产卵后迅速膨大成虫瘿,腔内虫瘿乳白色晶莹剔透,到本期末虫瘿变成黄棕色。此时期由于子房的成长,花序果内空腔逐渐缩小。

雄花期(male-phase,D期):此时期从传粉榕小蜂羽化开始飞出到花序果内各种小蜂完全出飞为止。花序果的长径约为9.08 mm (SD = 1.19,n = 62),花序果果皮为淡粉红色,D期历时约4 ~ 5天。此期雄花成熟(雄花迟熟为榕属植物的共性),雄花20.31(SD = 5.22,n = 80)朵左右,长约1.3 mm,花被4 ~ 5片,淡红色,雄蕊1枚,花药2个,成熟时黄白色,雄花集生在花序苞片口附近。果皮变软,传粉小蜂的雄蜂开掘出飞通道,雌花、瘿花脱水萎焉,花序果内的空腔逐渐变大,以满足小蜂行为活动的需要。

花后期(post-floral phase,E期):此时期从小蜂出飞结束到花序果腐烂落地为止。花序果的长径约为9.32 mm(SD = 0.73,n = 56),花序果果皮为粉红色,E期历时约7 ~ 21天。此时苞片开始变黑,外层的苞片脱落。果腔内的种子已经成熟,呈晶莹透亮的黄色; 果皮变软,呈深粉色,最后变为酱紫色,充满汁液,常有鸟类、蚂蚁等动物前来取食。

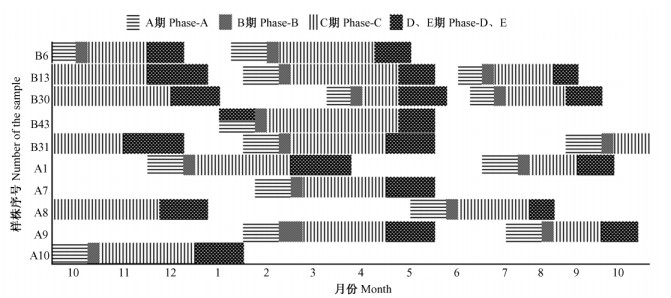

2.2 花序果发育的年动态变化大叶榕常年挂果,在每年的1—2月和6—7月有2个明显的花序芽萌发高峰期,单株每年结果1—3次(图 1); 大叶榕花序果从雌前期到花后期的发育时间长短因季节而异,冬季和春季(12月—翌年5月)发育较慢,最长的将近持续了130天。夏秋季(6—11月)发育较快,间花期时间明显缩短,约80天左右; 大部分的大叶榕落果后,会存在一个短暂的休花期(图 1); 花序果发育株间异步,从而保证雄花期有足够的小蜂出飞并找到合适的雌花期花序果进行传粉和产卵,保证了二者种群的延续,对维持大叶榕-榕小蜂共生体系的稳定,起到了积极的作用。

|

图 1 大叶榕花序果发育的年动态变化 Fig.1 The dynamic changes of fig development of F.virens var.sublanceolata in one year |

大叶榕为落叶乔木,从12月份开始落叶,3—4月进入落叶的高峰期,4—5月又长出新叶,株内和株间落叶较为同步,常常2 ~ 3天内全株叶片凋落,1 ~ 2周后又萌发新叶。大叶榕植株落叶期短暂,为榕树的常年挂果提供了良好的基础。

2.3 雌花期传粉小蜂单果进蜂数量及其伤残程度解剖240个雌花期末期或间花期初期的花序果,统计每个花序果内传粉小蜂的进蜂数量,结果表明单果进蜂数量是0 ~ 5只,其中74.5%的花序果内只进入1只小蜂,11.5%花序果没有小蜂进入,而单果进蜂数量为2 ~ 5只的花序果占15%。传粉小蜂在在钻入苞口和通过苞片通道时,由于身体与苞片的摩擦和挤压,一方面造成苞片的破裂分泌乳汁,从而阻止后续小蜂的进入; 另一方面造成所有传粉榕小蜂的翅膀脱落,触角全都折损,但足的损伤率在1%以下,保证了传粉榕小蜂顺利完成传粉、产卵等行为。

2.4 大叶榕花序果内小蜂的种类大叶榕的传粉小蜂为冠缝榕小蜂(Platyscapa coronata),雌雄异型,雌蜂体长约2 mm,体黑色。头部卵圆形,具一对红色的复眼和2只红色单眼; 具一对膝状触角,12节,柄节膨大。具翅2对,翅缘有毛,前翅痣脉明显; 腹部具黑色产卵器,产卵器长度在1.5 ~ 2.0 mm(n = 30)之间。雌蜂前肢粗壮,基节内侧缘具基节梳,胸部腹面具花粉筐,这些结构有助于雌蜂进行主动传粉。雄蜂体长约1.8 ~ 2 mm,黄棕色,躯体光滑。头部具复眼一对,远比雌蜂的小,无单眼; 触角3节,呈棒

槌状; 无翅,虫体卷曲,前后肢粗壮、发达,中肢细弱。

在全年采集统计的318个花序果(单果收蜂)内共收集到小蜂15 398只,隶属于小蜂总科中的7个科(亚科)的7个种(表 2)。单个花序果内寄生的小蜂种类2 ~ 7种,变幅较大,单果内平均小蜂50只左右,最多128只,最少13只。福州地区全年均可采集到雄花期的花序果,但2月、6月和10月雄花期花序果数量相对少些。在大叶榕小蜂群落结构中,传粉小蜂和非传粉小蜂的种类和数量呈现明显的季节性。冬季和春季(12月—翌年5月)花序果内小蜂的种类和数量较多,传粉小蜂占优势(传粉小蜂在样地小蜂群落结构中占67.8%),花序果种子结实率高; 夏秋季(6—11月)小蜂种类和数量少,Camarothorax bismasculinus小蜂和Sycophila属的小蜂占优势,前者在样地小蜂群落结构中占79.5%,后者占16%,此期的花序果结实率极低。传粉小蜂在夏秋季数量锐减,以及非传粉小蜂的大量存在,对大叶榕的繁殖利益有较大的负面影响。

|

|

大叶榕花序果内种子结实率和瘿花形成率随花序果内小蜂的种群的数量组成变化而变化。在春季和冬季(12月—翌年5月),花序果内传粉小蜂占优势,种子结实率高。在夏秋季(6月—11月),花序果内传粉榕小蜂数量极少,Epichrgsomallinae亚科和Eurytomidae科非传粉小蜂占优势,种子结实率低,造成大量的雌花败育(表 2)。雄花期花序据子房高度分3层,种子和虫瘿在3层中均有分布,80.03%的种子分布在外层,18.88%的分布在中层,种子在内层分布极少; 65.05%的虫瘿集中在中层,21.68%的虫瘿分布在外层,13.27%的虫瘿分布在内层,可见,种子多产于外层靠壁的子房中,榕小蜂多分布于中层、内层近腔的子房中。

|

|

榕树花序果中的瘿花由雌花分化而来,具备雌花的结构但不具备雌花的功能。大叶榕的雌花并未分化出瘿花,但雌花的形态已发生变化,不同形态的雌花在花序腔内所处的位置不同: 1)具花柄和子房柄的雌花,其子房位于花序腔内层,其花柱(含柱头)较短; 2)无花柄和子房柄的雌花,其子房位于远离花序腔的外层,其花柱(含柱头)较长; 3)少量的雌花具子房柄无花柄,其花柱(含柱头)介于上述二者之间,可能是上述2种花之间的过渡类型。大叶榕雌花的不同类型可能是雌花、瘿花开始分化的初级形态。

大叶榕雌花期雌花花柱(含柱头)长度变化范围集中在1 ~ 1.5 mm之间,而大叶榕传粉小蜂的产卵器长度在1.5 ~ 2.0 mm之间,表明大叶榕传粉小蜂的产卵器基本可以达到所有的子房内进行产卵。雌花期雌花子房虽因花柄和子房柄有无存在分层现象,但雌花柱头仍是分布在同一个平面上,便于传粉小蜂产卵和传粉,所以雌花期花柱的长度应该不是限制大叶榕雄花期花序果种子和虫瘿分层分布的主要限制因素。大叶榕种子多集中于外层子房,而虫瘿多分布在中层和内层子房中,可能是雌花被产卵或者被传粉后,所受到的刺激不同,导致花梗和子房在发育程度上有所差异,虫瘿花的子房较大、花梗较长,因此多分布在靠近内腔的层面。雄花期子房分层使榕果内的小蜂和种子间形成了空间上不同的生态位,种子绝大部分集中在外层,可使果外产卵的非传粉小蜂难以找到产卵场所,从而限制了非传粉小蜂的数量; 而虫瘿主要集中在中层、内层,有利小蜂从瘿花子房中爬出,从而使榕果腔内具有较大的空间,有利雄蜂爬出后的打洞和交配行为,以及雌蜂主动采粉行为的展开,对于传粉榕小蜂自身的繁衍和大叶榕的传粉具有非常重要的意义。

3.2 夏秋季雄花期榕果内雌花数骤减的原因夏秋季大叶榕雄花期榕果内雌花数(种子数+虫瘿数+不育花数= 118 ± 8.4)远远低于春季和冬季雄花期榕果内雌花数(255 ± 7.8),这是由于在夏秋季(6月—11月),大叶榕榕果内传粉榕小蜂数量极少,Epichrgsomallinae亚科和Eurytomidae科非传粉小蜂占优势,这2科小蜂形成的虫瘿发育快,虫瘿的个体大,是其他虫瘿的3 ~ 5倍,在花序腔内占据了大量的空间。在Epichrgsomallinae亚科和Eurytomidae科非传粉小蜂的虫瘿快速发育过程中,不断对虫瘿周边的未授粉不育花产生挤压,使之无法生长或凋亡,因此在雄花期无法计数到这部分不育花。

3.3 雌花期单果单只进蜂的生物学意义大叶榕花序直径较小,属于榕树植物中花序直径最小范围内的类群(石章红等,2006)。大叶榕是通过产生大量的、直径较小的榕果,将有限的资源分割到多个相对较小的个体之中去,从而提高繁殖成功率。大叶榕雌花期花序单果进蜂数量以1只占绝对优势,使数量繁多的花序能够普遍获得有效进蜂,既大幅提高了小蜂的传粉效率,也保证了榕果的高结实率,表明大叶榕内的资源利用效率相对较高。大叶榕花序发育株间异步,确保不同时期出飞的传粉小蜂均有产卵空间,同时也减少传粉榕小蜂搜寻合适产卵对象的时间,从而大幅提高了榕与蜂的繁殖效率,使榕-蜂共生体系更为稳固。

3.4 姬小蜂在榕果中的寄生现象首次发现姬小蜂(Aprostocetus sp.)该虫寄生于榕果的现象。属于膜翅目、小蜂总科、姬小蜂科(Eulophidae)、啮小蜂亚科(Tetrastichinae)长尾啮小蜂属昆虫。目前,国内报道的长尾啮小蜂属昆虫多为寄生性天敌,例如寄生于美国白蛾(Hyphantria cunea)蛹的白蛾圆腹啮小蜂(Aprostocetus magniventer) (杨忠岐等,2003),寄生于桑天牛(Apriona germari)卵的桑天牛卵长尾啮小蜂(Aprostocetus prolixus) (黄大庄等,2005)、寄生于板栗栗绛蚧(Kermes nawai)上的栗绛蚧长尾啮小蜂(A.sp.) (贾克锋等,2004)等。榕果中姬小蜂的发现,为榕-蜂协同进化研究提供了新材料和新思路。

| [] | 陈勇, 李宏庆, 马炜梁. 2002. 薜荔和爱玉及其传粉昆虫繁殖特性. 植物生态学报, 26(1): 58–63. |

| [] | 陈勇, 李宏庆, 马炜梁. 2006. 栽培爱玉的传粉生态学. 应用生态学报, 17(12): 2403–2407. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2006.12.034 |

| [] | 黄大庄, 刘辉芳, 王志刚, 等. 2005. 桑天牛卵长尾啮小蜂的繁殖生物学研究. 林业科学, 41(2): 195–200. DOI:10.11707/j.1001-7488.20050235 |

| [] | 贾克锋, 黄金标, 徐志宏, 等. 2004. 栗绛蚧长尾啮小蜂生物学及利用. 浙江林学院学报, 21(1): 75–78. |

| [] | 马炜梁, 陈勇, 李宏庆. 1997. 榕树及其传粉者研究综述. 生态学报, 17(2): 209–215. |

| [] | 彭艳琼, 杨大荣, 王秋艳, 等. 2004. 木瓜榕的性表达和繁殖特点. 林业科学研究, 17(2): 60–65. |

| [] | 石章红, 杨大荣. 2006. 歪叶榕繁殖生态学. 植物生态学报, 30(4) : 610-616. http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/1009814 |

| [] | 王宪芳, 彭艳琼, 杨大荣. 2005. 对叶榕及其传粉榕小蜂的繁殖特点. 云南农业大学学报, 20(5): 632–635. |

| [] | 吴文珊, 陈友铃, 方丽娜. 2009. 爱玉子花的变异类型及其相关统计分析. 植物学报, 44(5): 546–555. |

| [] | 吴文珊, 陈友铃. 2008. 爱玉子不同品系繁殖生态学的比较研究. 生态学报, 28(10): 4692–4702. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2008.10.009 |

| [] | 谢晓波, 杨大荣, 彭艳琼, 等. 2008. 榕小蜂传粉行为对榕树种子繁殖的影响. 云南农业大学学报, 23(2): 189–194. |

| [] | 杨大荣, 彭艳琼, 赵庭周, 等. 2005. 聚果榕果内种子季节变化与聚果榕小蜂活动的关系. 林业科学, 41(1): 25–29. DOI:10.11707/j.1001-7488.20050106 |

| [] | 杨大荣. 1999. 我国对榕小蜂和榕树协同进化研究的进展. 资源昆虫学研究进展. 昆明: 云南科出版社, 22-29. http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=attachment&id=28341 |

| [] | 杨忠岐, 王传珍, 刘玉明. 2003. 寄生美国白蛾的长尾啮小蜂一新种(膜翅目:姬小蜂科). 林业科学, 39(6): 87–90. DOI:10.11707/j.1001-7488.20030615 |

| [] | 于慧, 赵南先, 贾效成, 等. 2004. 粗叶榕繁殖系统的特征及其共生的榕小蜂. 植物学通报, 21(6): 682–688. |

| [] | 翟树伟, 杨大荣, 彭艳琼, 等. 2007. 聚果榕与大果榕隐头果内雌花花柱分布方式及与其传粉蜂间的关系. 林业科学, 43(6): 67–71. |

| [] | 张秀实, 吴征镒, 曹子余.1998.中国植物志.第二十三卷.第一册.北京:科学出版社, 95-97. |

| [] | Berg C C. 1990. Reproduction and evolution in Ficus (Moraceae):traits connected with the adequate rearing of pollinators. Mem NY Bot Gard, 55: 169–185. |

| [] | Galil J, Eisikowitch D. 1968. On the pollination ecology of Ficus sycomorus in east Africa. Ecology, 49(2): 259–269. DOI:10.2307/1934454 |

| [] | Hill H D. 1967. Figs of Hong Kong. Hong Kong, Hong Kong University Press: 60-62. |

| [] | Patel A, Hossaert-Mckey M. 2000. Components of reproductive success in two dioecious fig species, Ficus exasperata and Ficus hispida. Ecology, 81(10): 2850–2866. DOI:10.1890/0012-9658(2000)081[2850:CORSIT]2.0.CO;2 |

| [] | Weiblen G D, Yu D W, West S A. 2001. Pollination and parasitism in functionally dioecious figs. Proc R Soc, Lond B, 268: 651–659. DOI:10.1098/rspb.2000.1389 |

| [] | Weiblen G D. 2002. How to be a fig wasp. Annu Rev Entomol, 47(1): 299–330. DOI:10.1146/annurev.ento.47.091201.145213 |

| [] | Yang D R, Peng Y Q, Song Q S, et al. 2002. Pollination biology of Ficus hispida in the tropical rainforest of Xishuangbanna, China. Acta Bot Sin, 44(1): 519–526. |

2012, Vol. 48

2012, Vol. 48