文章信息

- 田晓瑞, 舒立福, 赵凤君, 王明玉

- Tian Xiaorui, Shu Lifu, Zhao Fengjun, Wang Mingyu

- 大兴安岭雷击火发生条件分析

- Analysis of the Conditions for Lightning Fire Occurrence in Daxing' anling Region

- 林业科学, 2012, 48(7): 98-103.

- Scientia Silvae Sinicae, 2012, 48(7): 98-103.

-

文章历史

- 收稿日期:2010-12-23

- 修回日期:2011-04-14

-

作者相关文章

雷击是重要的自然火源, 在美国、加拿大、俄罗斯等多森林国家雷击火占所有森林火灾的7%~10%(文定元,1995)。美国平均每年有1~1.5万次雷击火,西部山区68%的森林火灾是由雷击引起的。在加拿大的不列颠哥伦比亚、阿尔伯塔和安大略三省, 雷击火分别占41%,60%和31%(孙丹等,2006)。据统计,中国的雷击火主要发生在黑龙江的大兴安岭、内蒙古的呼伦贝尔林区和新疆的阿尔泰山地区(舒立福等,2003;田晓瑞等,2009),大兴安岭林区雷击火占该地区森林火灾总次数的38%(倪长虹等,2009;高永刚等,2010)。因此,自20世纪90年代以来, 开展了大量关于雷击火形成机制和预测模型等方面的研究。美国和加拿大的国家森林火险等级系统中都涉及到雷击火的预测预报模式(Kourtz,1994)。Anderson等(2000)基于Latham (USFS, INT-4401) 建立的雷击点燃模型发展了一个雷击火发生预测系统,并在加拿大Saskatchewan和Manitoba省得到应用。Miriam等(2002)认为雷击火数量与高度不稳定性和高露点差的关系比总雷击总量更密切。Fauria等(2006)分析了大尺度气候模式对雷击火发生的影响。Hall(2007)研究了野火和雷击火与日降雨特征的关系,提出不同可燃物类型发生雷击火的日降雨量阈值。李迪飞(2010)从积雨云起电、闪电的云-地连接、地面回击参量和闪电的物理效应等方面,阐述了闪电与林木的连接过程和引燃林火的物理机制,认为回击电流是雷击引燃林火的一个重要参数。高永刚等(2010)通过分析云地闪火源、与可燃物相关的林型分布、与气象条件相关的林火初始蔓延速度等因素对森林雷击火的影响,建立了森林雷击火综合指标模型。Wotton等(2005)根据火险指数和闪电特征建立了安大略省雷击火预测模型。田晓瑞等(2009)、于建龙等(2010)都基于火险指数预测了雷击火的发生。

国内针对大兴安岭林区雷击火的研究文献比较多,主要涉及雷击火时空分布分析和雷击火发生火险等级。李忠琦等(2004)认为纬度越高的林区雷击火越多,51°N以北海拔800 m以上山脉的腹部或山顶的落叶松(Larix gmelinii)-偃松(Pinus pumila)林、樟子松(P.sylvestris var.mongolica)-偃松林为雷击火发生最集中区域;6—8月是大兴安岭林区闪电多发期(乌秋力等, 2007),也是雷击火主要发生时段(赵俊卉等,2008;李忠琦等,2004;杜春英等,2010)。倪长虹等(2009)发现1965—2005年大兴安岭雷击火占37%,5, 6月份发生的雷击火占所有雷击火的72.5%,高纬度地区为大兴安岭雷击火高发生地区。杜春英等(2010)、郝润全等(2008)、乌秋力等(2007)对大兴安岭地区雷击火的分布分析都是基于防火部门的统计数据,没有相应的闪电分析,由于对雷击火的认定不严格,因而结果不十分可靠。因此,本文根据2007—2009年大兴安岭林区闪电和林火监测结果进行分析,研究雷击火发生条件,提高对这一区域雷击火发生的认识。

1 研究区概况研究区域包括黑龙江省大兴安岭林区和内蒙古大兴安岭林区(图 1),地理坐标范围119.60°—127.02° E,47.05°—53.56° N。大兴安岭林区森林类型主要是以落叶松为主的混交林,主要树种有落叶松、樟子松、白桦(Betula platyphylla)、柞树(Quercus mongolica)、山杨(Populus davidiana)和旱柳(Salix matsudana)等针叶和阔叶树种。土壤为寒温带森林土壤。地势起伏不大,西部、中部高,东部、北部和南部低。平均海拔573 m,最高海拔1 528 m。气候属于寒温带大陆性季风气候。冬季寒冷而漫长,夏季炎热而短暂,年平均气温-2.8 ℃,年降水量为450~500 mm(徐化成,1998)。森林火灾多发生在春季和秋季。

|

图 1 研究区及气象站分布 Fig.1 Study area and weather stations |

林火卫星监测数据(2007—2009年)来源于国家林业局卫星监测中心,数据包括发生时间、地理位置、火因、地类、过火面积、处理措施等。闪电监测数据来源于黑龙江省林火监测中心,包括闪击时间、位置、电流强度、回击最大陡度、定位误差和定位方法等。

研究区内及附近共有11个气象站(漠河、塔河、呼中、新林、呼玛、额尔古纳右旗、图里河、大兴安岭、小二沟、博克图和阿尔山),每个气象站的日定时观测数据(包括气温、相对湿度、降水、风速等)来自中国气象科学数据共享网(http://cdc.cma.gov.cn/)。

2.2 火险指数计算根据各气象站日定时观测数据,采用加拿大林火天气指数(FWI)系统方法计算各站点每日火险指数( Canadian Forest Service,1984)。FWI系统是基于每天中午4个天气因子(气温、相对湿度、过去24 h降雨量和风速)的连续观测记录,输出描述成熟松林火险的多个指标(Turner et al., 1978),包括细小可燃物湿度码(FFMC)、腐殖质湿度码(DMC)、干旱码(DC)和火行为指标,即初始蔓延速度(ISI)、累积指数(BUI)和林火天气指数(FWI)。可燃物湿度码表示不同干燥速率的3类森林可燃物湿度随着天气变化而发生变化。FWI系统所有组分都有自己的相对尺度,值越高表示燃烧条件越严重。

FFMC,DMC,DC的初始值分别为85,6和15(Stocks et al., 1989)。由于气象站分布不均匀,所以根据各气象站与研究区质心(122.665 5°E, 51.013 7°N)距离赋予不同的权重,权重与距质心距离成反比。根据各气象站的权重(漠河、塔河、呼中、新林、呼玛、额尔古纳右旗、图里河、大兴安岭、小二沟、博克图、阿尔山等气象站的权重分别为0.087 3,0.078 2,0.137 2,0.134 0,0.046 2,0.061 4,0.129 5,0.131 1,0.088 8,0.071 2和0.035 1),计算研究区各气象因子和火险指数的平均值。

3 结果与分析 3.1 2007—2009年火灾及其影响因子概况2007—2009年共监测到林火热点747个,其中2007,2008和2009年分别为187,475和85个。监测到的热点主要是计划火烧、林火、农用火和荒地火烧,分别占44.6,19.8,15.0和5.9%,其中林火、荒火、灌木火和草原火分别为148,44,2和1起,林火主要发生在4,5和8月份,分别占28.2%,24.6%和22.6%。

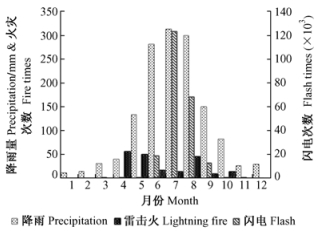

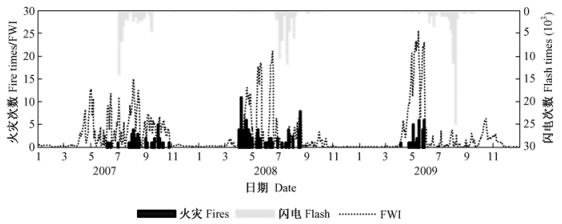

研究时段共监测到295天出现雷击,闪电共有222 841次。雷击天气主要出现在5—9月份, 其中6,7和8月份闪电较多, 分别占总次数的8.1%,55.2%和30.6%。雷击常伴随着有效降水,6,7和8月份的降水量分别占全年降水量的20.0%,22.3%和21.3%(图 2)。

|

图 2 林火、闪电和降雨量分布 Fig.2 Distribution of fires, flashes and precipitation |

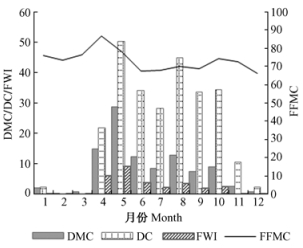

森林火险天气指数受气温、降水、风和相对湿度的影响,林火发生较多月份森林火险指数也比较高。4和5月FWI平均值分别为6.2和9.1, 明显高于其他月份,4月份FFMC平均值为86.8, 5月份DMC和DC分别为28.9和50.4, 这些都是一年中的最高值(图 3)。8月份对应的DC和DMC也比较高,说明腐殖质层和径级较大的可燃物比较干燥,容易发生火灾,这与林火监测结果基本一致。所有火灾发生日的FFMC,DMC和DC的平均值分别为87.4,27.2和60.9,FWI平均值为9.8。

|

图 3 火险指数按月统计 Fig.3 Statistics of fire danger index by month |

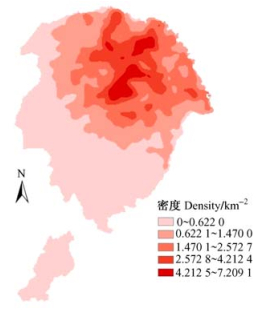

2007—2009研究区闪电主要发生在4个时段,即2007-07-02—2007-09-20、2008-03-28—2008-10-09和2009-04-10—2009-09-25。利用ArcMap 9.2中Kernel函数生成闪电分布密度图(图 4),密度较高的区域主要分布在研究区东北部,最高密度为约7.21次·km-2。各年度的闪电分布趋势非常相似。雷击天气主要发生在雨季6,7和8月份,大部分闪电活动伴随着降水(图 5),因此,大部分雷击不会引起森林火灾。

|

图 4 2007—2009年闪电分布密度 Fig.4 Flashes density for 2007—2009 |

|

图 5 闪电与降水分布 Fig.5 Distribution of flashes and precipitation |

从林火分布来看,火点分布比较均匀,南部农业活动和居民比较多的区域,火点分布更多一些(图 6)。这也说明,研究区的闪电活动不是影响林火发生的主要原因。

|

图 6 2007—2009年火点分布 Fig.6 Locations of fires occurred during 2007—2009 |

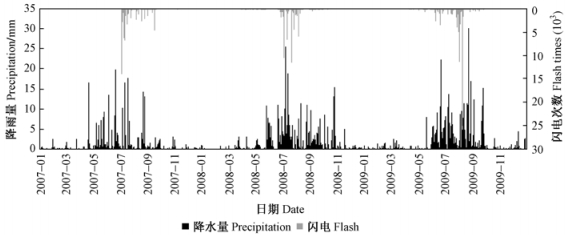

由于大多闪电活动伴随着有效降雨,所以,在一般年份闪电活跃期森林火险也较低,如2008和2009年闪电活动活跃时段对应的火险天气指数较低(图 7)。2008年7月月降雨量134.5 mm,日均发生闪电1 953次,月均FFMC,DMC,DC和FWI分别为66.5,6.6,23.7和1.3,8月日均发生闪电548次,月降雨量81.9 mm, 对应的月均FFMC,DMC,DC和FWI分别为73.3,10.5,45.9和3.1。2009年8月闪电活动活跃,日均闪电1 594次,月降雨量164.7 mm, 月均FFMC,DMC,DC和FWI分别为56.4,3.8,18.3和0.6。但在比较干旱的年份(如2007年),容易出现干雷暴天气,就比较容易发生雷击火。如2007年8月,月降雨量只有52.3 mm, 日均闪电548次,FFMC,DMC,DC和FWI平均值分别为81.1,23.9,70.5和6.9, 共发生林火39起,有多起林火可能由雷击引起。

|

图 7 林火、闪电次数和火险指数 Fig.7 Times of fires, flashes and FWI during 2007—2009 |

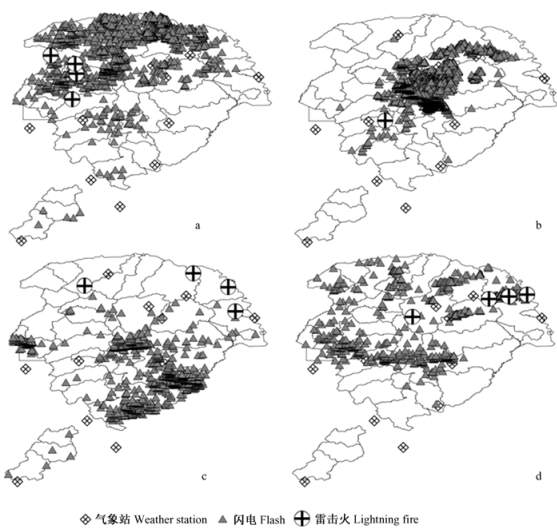

判定雷击火有3个条件:1) 卫星监测到热点并得到地面确认;2) 火灾发生前24 h(20 km以内)有闪电分布且无有效降水(降雨量 < 2.0 mm);3) 不确定是人为火。研究时段内满足上述条件的雷击火有10起,占总火灾的5.1%,其中2007,2008和2009年分别有5,1和4起,除1起为灌木火,其他都是森林火灾(图 8),其中5,6,8和9月分别发生火灾4,1,4和1起。

|

图 8 2007—2009年雷击火及附近闪电分布 Fig.8 Lightning fires and nearby flashes during 2007—2009 |

与林火相关的闪电记录中,除2007年8月5日有一次正闪与火点相距较近外,其他闪电均为负闪,平均电流强度为-31.241 2 kA,回击陡度平均-7.242 0 kA·μs-1,定位误差平均为46.35 km。根据最近气象站的气象记录及计算的火险指数,发现雷击火发生时的日均温度、降雨量、FFMC、DMC、DC、ISI和FWI分别为24.3 ℃,0.02 mm,90.8,36.6,104.5,5.4和12.1。这表明雷击火主要发生在火险比较高、闪电活动频繁并且没有有效降雨的区域。图 9显示了这些雷击火及火灾前24 h内闪电分布,干雷暴是引发雷击火的主要原因。通常情况下,1.5 mm以下降雨量的雷暴天气容易发生雷击火,大兴安岭雷击火都发生在日降雨量1 mm以下的天气。

|

图 9 火点及过去24 h闪电分布 Fig.9 lightning fires and flashes distribution in past 24 hours a.2007-08-05;b.2007-09-15;c.2008-06-29;d.2009-05-15. |

2007—2009年大兴安岭的森林火灾主要发生在4,5和8月份,雷暴天气主要出现在5—9月份, 其中6,7和8月份闪电最多。闪电分布密度较高的区域主要分布在研究区东北部,各年度的闪电分布趋势非常相似,由于大多闪电活动伴随着有效降雨,所以,在一般年份雷击活动时森林火险较低,闪电活动不是林火发生的主要原因。雷击火主要发生在火险比较高、闪电活动频繁并且没有有效降雨的区域。

大兴安岭雷击火占5.1%,雷击并不是主要火因。这与单纯依据森林火灾统计数据的研究结果不同,有些文献认为近年来大兴安岭地区雷击火发生比较频繁(乌秋力等,2007;赵俊卉等,2008;郝润全等,2008;杜春英等,2010;高永刚等,2010)。部分文献还分析了雷击火发生的原因,如赵俊卉等(2008)认为地形起伏大、受大气环流影响容易形成干暴雷、易燃物分布广泛等是主要原因,而郝润全等(2008)认为气候的变干、变暖以及极端气候事件的增多,是导致近年来内蒙古大兴安岭地区雷击火灾频繁发生的主要气候原因。杜春英等(2010)还发现雷击火的发生存在着24年的显著周期震荡和12年、2年的次显著周期震荡。因为受多种因素的影响,近年来对森林火灾火因的认定不严格,统计上存在较大误差。基于闪电和林火监测结果确定雷击火,结论才更可信。由于目前积累的闪电监测数据时间还比较短,难以进行年际水平的波动性分析,期望未来能通过长期的闪电和林火监测数据对该区域的雷击火进行更为深入的分析。

| [] | 杜春英, 李帅, 刘丹, 等. 2010. 大兴安岭地区森林雷击火发生的时空分布. 自然灾害学报, 19(3): 72–77. |

| [] | 高永刚, 顾红, 张广英. 2010. 大兴安岭森林雷击火综合指标研究. 中国农学通报, 26(6): 87–92. |

| [] | 郝润全, 高建国, 杨勇. 2008. 内蒙古大兴安岭林区雷击火灾气候成因分析. 气象科技, 36(1): 87–90. |

| [] | 李迪飞. 2010. 雷击火形成的确定性因素研究. 林业机械与木工设备, 38(5): 11–16. |

| [] | 李忠琦, 张淑云, 张春梅, 等. 2004. 大兴安岭林区雷击火发生的相关条件研究. 森林防火(4): 19–21. |

| [] | 倪长虹, 邸雪颖. 2009. 黑龙江省大兴安岭雷击火发生规律. 东北林业大学学报, 37(1): 55–57. |

| [] | 舒立福, 王明玉, 田晓瑞, 等. 2003. 我国大兴安岭呼中林区雷击火发生火环境研究. 林业科学, 39(6): 94–99. DOI:10.11707/j.1001-7488.20030617 |

| [] | 孙丹, 姚树人, 韩焕金, 等. 2006. 雷击火形成、分布和监测研究综述. 森林防火(2): 11–14. |

| [] | 田晓瑞, 舒立福, 王明玉, 等. 2009. 大兴安岭雷击火时空分布及预报模型. 林业科学研究, 22(1): 14–20. |

| [] | 文定元. 1995. 森林防火基础知识. 北京, 中国林业出版社. |

| [] | 乌秋力, 赵可新, 张文波, 等. 2007. 大兴安岭闪电时空分布特征分析. 内蒙古气象(5): 9–10. |

| [] | 徐化成. 1998. 中国大兴安岭森林. 北京, 科学出版社. |

| [] | 于建龙, 刘乃安. 2010. 我国大兴安岭地区森林雷击火发生的火险天气等级研究. 火灾科学, 19(3): 131–138. |

| [] | 赵俊卉, 郭广猛, 亢新刚, 等. 2008. 基于LIS/OTD格点数据的中国东北地区雷击火时空分布原因分析. 内蒙古农业大学学报, 29(3): 49–55. |

| [] | Anderson K, Martell D L, Flannigan M D, et al. 2000. Modeling of fire occurrence in the boreal forest region of Canada//Kasischke E, Stocks B J. Fire, climate change and carbon cycling in the boreal forest. Springer-Verlag, New York, USA, 357: 357–367. |

| [] | Canadian Forest Service. 1984. Tables for the Canadian Forest Fire Weather Index System. 4th edition. Forestry Technical Report 25. Ottawa, ON: Environment Canada, Canadian Forest Service, 48. |

| [] | Fauria M M, Johnson E A. 2006. Large-scale climatic patterns control large lightning fire occurrence in Canada and Alaska forest regions. Journal of Geophysical Research, 111(G4): 8–25. |

| [] | Hall B L. 2007. Precipitation associated with lightning-ignited wildfires in Arizona and New Mexico. International Journal of Wildland Fire, 16(2): 242–254. DOI:10.1071/WF06075 |

| [] | Kourtz P H. 1994. Advanced information systems in Canadian forest fire control//O'Neil D. Proceedings of Australian Fire Authorities Council Conference. 1994 November 21-23, Fremantle, Western Australia, 92-109. |

| [] | Miriam L R, Ferguson S A. 2002. The 2000 fire season: Lightning-caused fries. Journal of Applied Meterology, 41: 786–791. DOI:10.1175/1520-0450(2002)041<0786:TFSLCF>2.0.CO;2 |

| [] | Stocks B J, Lawson B D, Alexander M E, et al. 1989. The Canadian forest fire danger rating system: An overview. The Forestry Chronicle, 65(6): 450–457. DOI:10.5558/tfc65450-6 |

| [] | Turner J A, Lawson B D. 1978. Weather in the Canadian Forest Fire Danger Rating System: A User Guide to National Standards and Practices. http://www.nofc.cfs.nrcan.gc.ca/bookstore_pdfs/29152.pdf |

| [] | Inf Rep BC-X-177, Canadian Forestry Service, Pacific Forest Research Centre, Victoria, British Columbia. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112797000868 |

| [] | Wotton B M, Martell D L. 2005. A lightning fire occurrence model for Ontario. Canadian Journal of Forest Research, 35(6): 1389–1401. DOI:10.1139/x05-071 |

2012, Vol. 48

2012, Vol. 48