文章信息

- 郝德君, 陆佳伟, 殷丽

- Hao Dejun, Lu Jiawei, Yin Li

- 3种生物农药对悬铃木方翅网蝽的室内毒力及解毒酶活性的影响

- Toxicity of Three Biopesticides and Their Effect on Detoxification Enzyme Activity of Corythucha ciliata Hao Dejun Lu Jiawei Yin Li

- 林业科学, 2012, 48(7): 86-91.

- Scientia Silvae Sinicae, 2012, 48(7): 86-91.

-

文章历史

- 收稿日期:2011-01-16

- 修回日期:2011-04-22

-

作者相关文章

悬铃木方翅网蝽(Corythucha ciliata)属于半翅目(Hemiptera)网蝽科(Tingidae)方翅网蝽属(Corythucha),原分布于北美的中东部(李传仁等,2007),随后相继传入欧洲、亚洲(Cheol et al., 2000;Tokihiro,2003;Oszi,2005),主要危害悬铃木属(Platanus)植物,包括一球悬铃木(P. occidentalis)、二球悬铃木(P. acerifolia)和三球悬铃木(P. orientalis)。2006年在武汉发现悬铃木方翅网蝽入侵我国后,国家林业局将其增列入我国林业危险性有害生物名单。目前已入侵上海、杭州、南京、重庆、武汉、宜昌、十堰、襄樊、荆门、荆州、贵阳、郑州等地,在长江流域形成了暴发态势(王福莲等,2008)。由于悬铃木多用于行道树,与人们的生活紧密相关,因此防治方翅网蝽时应选用高效、低毒、低残留的杀虫剂。虽然国内外已进行防治方翅网蝽化学药剂的药效试验,但是多数药剂仍为传统的化学农药(王志龙等,2009;杨小丰等,2010;纪锐等,2010)。本项研究选择3种生物药剂开展室内毒力测定及其对方翅网蝽解毒酶活性的影响,以期筛选出适合不同虫态的药剂及最佳浓度,明确哪几种药剂引起方翅网蝽的生化反应,为生产上有效控制方翅网蝽危害提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 供试昆虫悬铃木方翅网蝽于2010年6月采集于南京市区悬铃木行道树。带回实验室后放入人工气候箱中,在温度(27±1) ℃、相对湿度80%左右、光周期为14 h:10 h(L:D)的条件下饲养,喂以新鲜二球悬铃木叶片,每天更换新鲜叶片,以饲养出的第2代各虫态进行药效试验和解毒酶活性测定。

1.2 供试药剂0.26%苦参碱水剂(陕西国丰化工有限公司),苏云金杆菌(Bt)悬浮剂(佛山市大兴生物化工有限公司),1.8%阿维菌素乳油(河北威远生物化工有限公司)。α-乙酸萘酯、α-萘酚、固蓝B盐(国药集团化学制剂有限公司),十二烷基硫酸钠SDS(上海青析化工科技有限公司),乙二胺四乙酸二胺(EDTA)(南京化学制剂有限公司),毒扁豆碱(英骏生物技术有限公司),1-氯-2,4-二硝基苯(CDNB)(上海拜力生物科技有限公司),乙酰胆碱酯酶(AChE)试剂盒(南京建成生物研究所)。

1.3 试验方法 1.3.1 毒力测定药效试验和毒力测定采用浸叶法(张宗炳,1988)。将苦参碱、苏云金杆菌悬浮剂和阿维菌素乳油稀释成1 000,2 000,4 000,8 000,16 000倍5个系列浓度梯度。将洗净晾干的悬铃木叶片浸入配置好的各种药液中10 s,取出后自然晾干。之后将叶柄用蘸水脱脂棉包裹并包上保鲜膜以保湿,叶片剪成培养皿大小,将叶片正面向下铺在直径为90 mm的培养皿中,培养皿中事先铺一张稍微湿润的滤纸。用小毛笔挑取健康的不同虫态方翅网蝽接入经药剂处理的叶片上。每叶片随机接入30头成虫(不分雌雄),放入温度(27±1) ℃、相对湿度80%左右、光周期为14 h:10 h(L:D)的人工气候箱中培养。方翅网蝽1龄若虫、老龄若虫和成虫分别处理,设清水为对照,每个处理重复3次。24 h后在体视显微镜下检查死亡情况。用解剖针轻触虫体,完全不动者视为死亡。分别记录不同处理的死亡虫数。以Abbott公式计算校正死亡率,根据几率值分析法求出各药剂的毒力回归方程、相关系数、LC50及其置信限(张宗炳,1988)。

1.3.2 酶活性测定取各药剂2 000倍液处理24 h后存活个体,进行羧酸酯酶(CarE)、乙酰胆碱酯酶(AChE)、谷胱甘肽S-转移酶(GST)3种解毒酶的活性测定。

1) 羧酸酯酶酶源的制备:取药剂处理后存活的方翅网蝽,用预冷的蒸馏水洗净,滤纸吸干水,置于匀浆器中,加入0.04 mol·L-1 pH 7.0的磷酸缓冲液在冰浴中匀浆,将匀浆液转到离心管中,在4 ℃下10 000 r·min-1离心15 min,取上清液作为酶源,保存于-20 ℃冰箱中备用。

酶活性测定:取0.5 mL 0.04 mol·L-1 pH7.0的缓冲液加入0.5 mL酶液再加入5.0 mL底物溶液(0.003 mol·L-1的α-乙酸萘酯内含1×10-6 mol·L-1毒扁豆碱),混匀后在37 ℃恒温水浴中反应30 min,于室温下加入1.0 mL的显色剂[1%固蓝B盐和5%的十二烷基硫酸钠(SDS)溶液按2:5比例混合]终止反应,摇匀后静置,15 min后用紫外分光光度计(上海优尼卡,UV-2102C型)测定600 nm波长下的光密度(D)。每处理重复3次。

2) 乙酰胆碱酯酶测定方法参照乙酰胆碱酯酶活性试剂盒(南京建成生物工程研究所)说明书。

3) 谷胱甘肽转S-移酶酶源的制备同羧酸酯酶。酶活性测定:取适量稀释后的酶液3 mL,加入0.2 mol·L的1-氯-2,4-二硝基苯(CDNB)和0.4 mol·L-1的GSH各100 μL,在25 ℃恒温水浴反应20 min,取出后于紫外分光光度计测定340 nm波长下的光密度(D)。

4) 蛋白质含量测定参照Bradford考马斯亮蓝G-250法(Bradford,1976),以牛血清蛋白作为标准蛋白。

1.3.3 数据统计分析用DPS 8.1统计软件进行数据处理和分析,按剂量对数和死亡率机率值的直线回归法,求得毒力回归方程、相关系数R2、致死中浓度(LC50)及其95%置信限。羧酸酯酶、乙酰胆碱酯酶和谷胱甘肽S-转移酶间的差异显著性采用Duncan多重比较法检验。

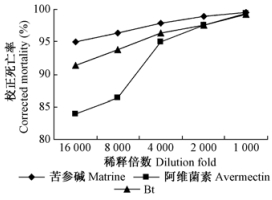

2 结果与分析 2.1 3种药剂对方翅网蝽的毒杀效果3种药剂对方翅网蝽的杀虫效果显示:苦参碱、阿维菌素、BT各浓度梯度对不同虫态的方翅网蝽均表现出较好的杀虫效果,校正死亡率均随着处理浓度的升高而增加。

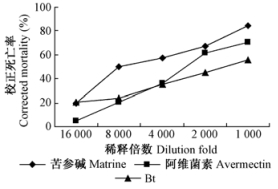

从图 1可以看出:对方翅网蝽1龄若虫,以苦参碱的杀虫效果最佳,校正死亡率均在95%以上,从16 000倍液到1 000倍液的校正死亡率分别为95.06%,96.30%,97.89%,98.94%,99.47%。其次为苏云金杆菌,各浓度的校正死亡率均超过90%,从16 000倍液到1 000倍液的校正死亡率分别为91.40%,93.83%,96.30%,97.53%,99.17%。而阿维菌素在16 000倍液和8 000倍液时校正死亡率分别为83.952%,86.419%,浓度加大则杀虫效果明显提高,4 000,2 000和1 000倍液的校正死亡率分别为95.06%,97.53%,99.38%。

|

图 1 不同浓度药剂对悬铃木方翅网蝽1龄若虫的校正死亡率 Fig.1 Influence of different concentration of insecticides on corrected mortality of 1st nymph of C.ciliata |

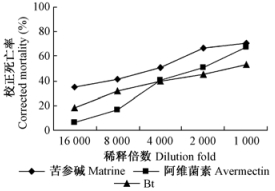

3种药剂对方翅网蝽5龄若虫的杀虫效果见图 2。可以看出:以苦参碱效果最好,校正死亡率在8 000倍液时可达50%,1 000倍液时为84.09%;阿维菌素和苏云金杆菌的杀虫效果较差,2 000倍液阿维菌素的校正死亡率为61.36%,1 000倍液时为70.45%;苏云金杆菌最差,1 000倍液的校正死亡率仅为51.68%。

|

图 2 不同浓度药剂对悬铃木方翅网蝽5龄若虫的校正死亡率 Fig.2 Influence of different concentration of insecticides on corrected mortality of 5th nymph of C. ciliata |

图 3显示3种药剂对方翅网蝽成虫的杀虫效果。高浓度时,对网蝽成虫均表现出较强的杀虫效果。其中以苦参碱效果最好,校正死亡率在4 000倍液时可达50.56%,1 000倍液时为70.79%;阿维菌素在2 000倍液时可达50.16%,最高浓度1 000倍液时达67.42%;杀虫效果最差的为苏云金杆菌,校正死亡率在1 000倍液仅达到52.81%。

|

图 3 不同浓度药剂对悬铃木方翅网蝽成虫的校正死亡率 Fig.3 Influence of different concentration of insecticides on corrected mortality of adult of C. ciliata |

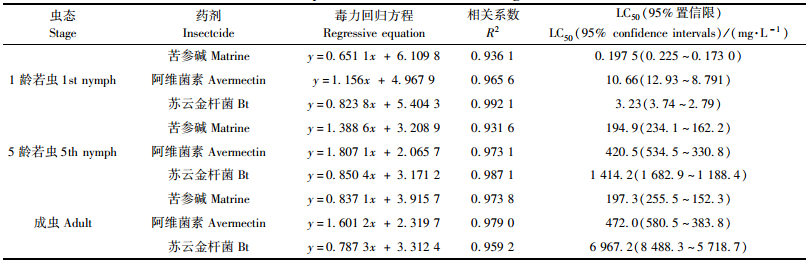

3种药剂对方翅网蝽不同虫态的毒力测定结果从表 1可知:苦参碱、阿维菌素、苏云金杆菌对方翅网蝽不同虫态均有一定的杀虫活性。对于1龄若虫以苦参碱的活性最高,LC50为0.197 5 mg·L-1,其次为苏云金杆菌,LC50为3.230 mg·L-1,阿维菌素对一龄若虫的活性最低,LC50仅10.66 mg·L-1。3种药剂对5龄若虫的活性从高到低依次为:苦参碱﹥阿维菌素﹥苏云金杆菌,它们的LC50分别为194.9,420.5,1 414.2 mg·L-1。对于成虫,苦参碱的活性最高,LC50为197.3 mg·L-1;阿维菌素次之,LC50为472.0 mg·L-1;而苏云金杆菌与其他2种药剂差异较大,其对成虫的活性最低,LC50为6 967.2 mg·L-1。试验结果显示:3种药剂对方翅网蝽1龄若虫的杀虫活性最佳;而对5龄若虫和成虫的杀虫活性相似,3种药剂以苦参碱杀虫毒力最强,阿维菌素其次,苏云金杆菌的效果最差。

|

|

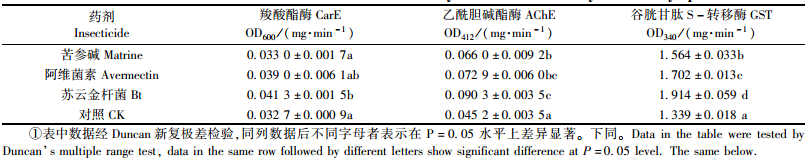

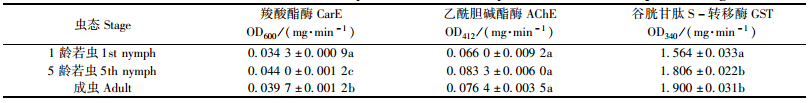

3种药剂对方翅网蝽1龄若虫相关解毒酶活性影响见表 2。可以看出:对于1龄若虫,苦参碱和阿维菌素处理后,羧酸酯酶活性略有增强,但差异不显著(P﹥0.05),而苏云金杆菌处理后羧酸酯酶活性明显增强(P﹤0.05);3种药剂处理后,乙酰胆碱酯酶和谷胱甘肽S-转移酶的活性在3种药剂处理后均较对照明显增强(P﹤0.05)。

|

|

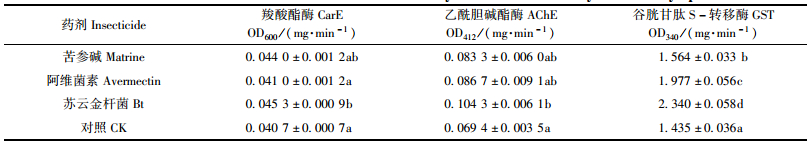

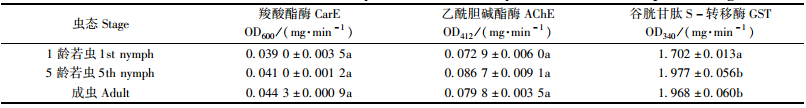

3种生物农药对方翅网蝽5龄若虫相关解毒酶活性影响见表 3。从表 3可知:苦参碱、阿维菌素、苏云金杆菌3种药剂处理后,苏云金杆菌处理导致5龄若虫体内羧酸酯酶和乙酰胆碱酯酶活性明显增强(P﹤0.05),而苦参碱、阿维菌素对5龄若虫体内羧酸酯酶和乙酰胆碱酯酶活性的影响不明显(P﹥0.05);谷胱甘肽S-转移酶的活性在3种药剂处理后均较对照明显增强(P﹤0.05),各药剂间差异亦达显著水平。

|

|

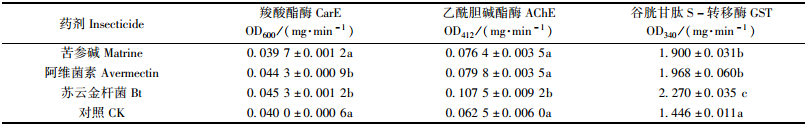

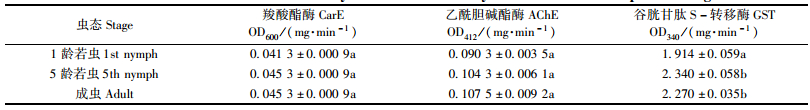

从表 4可知3种生物农药对方翅网蝽成虫相关解毒酶活性影响。阿维菌素、苏云金杆菌处理引起羧酸酯酶的活性较对照明显增强(P﹤0.05),而苦参碱对羧酸酯酶的活性影响不明显(P﹥0.05)。3种药剂中苏云金杆菌处理引起乙酰胆碱酯酶活性增强明显(P﹤0.05),苦参碱、阿维菌素对其影响不显著(P﹥0.05)。谷胱甘肽S-转移酶的活性在3种药剂处理后均较对照明显增强(P﹤0.05),苏云金杆菌与其他2种药剂处理间差异可达显著水平(P﹤0.05)。

|

|

3种药剂对方翅网蝽不同虫态相关解毒酶活性影响见表 5, 6, 7。从表 5可以看出:苦参碱引起1龄若虫、5龄若虫和成虫体内羧酸酯酶的活性变化差异显著,5龄若虫的羧酸酯酶的活性明显高于1龄若虫和成虫(P﹤0.05),成虫的羧酸酯酶的活性明显高于1龄若虫(P﹤0.05);3种虫态的乙酰胆碱酯酶活性差异不明显(P﹥0.05);苦参碱引起5龄若虫和成虫谷胱甘肽S-转移酶的活性较1龄若虫明显增强(P﹤0.05)。

|

|

|

|

|

|

从表 6可以看出:阿维菌素引起1龄若虫、5龄若虫和成虫羧酸酯酶和乙酰胆碱酯酶活性差异不明显(P﹥0.05);5龄若虫和成虫谷胱甘肽S-转移酶的活性较1龄若虫明显增强(P﹤0.05)。

由表 7可知:苏云金杆菌引起1龄若虫、5龄若虫和成虫的羧酸酯酶和乙酰胆碱酯酶活性差异不明显(P﹥0.05);5龄若虫和成虫谷胱甘肽S-转移酶的活性则较1龄若虫差异明显(P﹤0.05)。

3 结论与讨论本试验结果表明:3种药剂对悬铃木方翅网蝽都有一定的防治效果,其中苦参碱的药效最佳,阿维菌素次之,苏云金杆菌最差。阿维菌素在低浓度时药效虽较差,但是4 000倍液对5龄若虫和成虫的校正死亡率均高于苏云金杆菌,这可能与它们的作用机制有关。虽然阿维菌素和苏云金杆菌均具有胃毒作用,内吸作用不强,但是阿维菌素对叶片有很强的渗透作用。植物源农药苦参碱具有非常明显的杀虫效果,高效低毒,持效期较长,可以作为首选药剂在生产中加以应用。方翅网蝽3种虫态的毒力测定结果显示,1龄若虫对药剂的敏感性最强,处理24 h后的校正死亡率均在80%之上,LC50明显低于5龄若虫和成虫。这与不同虫态方翅网蝽的生理状态和对外源有毒物质的代谢解毒能力有关。因此在方翅网蝽发生期,可选择在1龄若虫期进行药剂防治,防治效果将明显优于5龄若虫和成虫。

今后需在几种农药对悬铃木方翅网蝽进室内毒力测定的基础上,进一步开展野外的药效试验,对最佳用药浓度以及适宜的施药方法进行深入研究。

羧酸酯酶、乙酰胆碱酯酶和谷胱甘肽S-转移酶是昆虫体内重要的的代谢解毒酶系,对昆虫分解外源毒物、维持正常生理代谢起重要作用,解毒酶活性的增强常作为昆虫解毒代谢作用的敏感指标(徐艳聆等,2006)。大多数昆虫对化学杀虫剂敏感性降低,主要是由于体内解毒酶的活性增强,降解多种化学杀虫剂所致(冷欣夫等,1996)。本项研究从害虫对农药解毒的代谢机制出发,研究3种解毒酶在药剂处理后的活性变化,结果表明:药剂处理后方翅网蝽的3种解毒酶活性均被诱导激活,表明几种药剂中的杀虫成分引起方翅网蝽体内的生理代谢反应。谷胱甘肽S-转移酶活性增强最明显,可能与其兼有消除体内过氧化物及解毒的双重功能有关。

解毒酶活性在不同发育阶段或相同发育阶段而不同虫龄的昆虫中表现有所不同,由此导致昆虫各发育阶段对杀虫剂敏感性表现也不尽相同(宣涛等,2009)。本项研究结果表明:方翅网蝽1龄若虫对3种药剂最为敏感,5龄若虫和成虫相对较弱,羧酸酯酶、乙酰胆碱酯酶和谷胱甘肽S-转移酶的活性在方翅网蝽不同发育阶段存在差异,这可能与方翅网蝽各发育阶段的不同解毒机制有关。然而,3种解毒酶活性的升高是否与方翅网蝽对几种药剂的抗性直接关联尚有待证明。3种解毒酶活性的变化与处理时间、质量浓度之间的关系有待于进一步研究。

| [] | 纪锐, 肖玉涛, 骆芳, 等. 2010. 九种药剂防治悬铃木方翅网蝽的药效试验. 昆虫知识, 47(3): 543–546. DOI:10.7679/j.issn.2095-1353.2010.099 |

| [] | 冷欣夫, 唐振华, 王荫长. 1996. 杀虫药剂分子毒理学及昆虫抗药性. 北京, 中国农业出版社: 9-27. |

| [] | 李传仁, 夏文胜, 王福莲. 2007. 悬铃木方翅网蝽在中国的首次发现. 动物分类学报, 32(4): 944–946. |

| [] | 王福莲, 李传仁, 刘万学, 等. 2008. 新入侵物种悬铃木方翅网蝽的生物学特性与防治技术研究进展. 林业科学, 44(6): 137–138. DOI:10.11707/j.1001-7488.20080622 |

| [] | 王志龙, 林乐静. 2009. 悬铃木方翅网蝽室内药效试验初报. 安徽农学通报, 15(10): 193–195. DOI:10.3969/j.issn.1007-7731.2009.10.108 |

| [] | 徐艳聆, 王振营, 何康来, 等. 2006. 转Bt基因抗虫玉米对亚洲玉米螟幼虫几种主要酶系活性的影响. 昆虫学报, 49(7): 562–567. |

| [] | 宣涛, 杨美玲, 张建珍, 等. 2009. 东亚飞蝗不同龄期解毒酶和靶标酶活性研究. 山西大学学报:自然科学版, 32(2): 280–284. |

| [] | 杨小丰, 张立钦, 朱云峰, 等. 2010. 不同药剂注干施药对悬铃木方翅网蝽的防治效果. 浙江林学院学报, 27(2): 320–322. |

| [] | 张宗炳. 1988. 杀虫药剂的毒力测定. 北京, 科学出版社: 363-368. |

| [] | Bradford M M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle ofprotein-dye binding. Anal Biochem, 72: 248–254. DOI:10.1016/0003-2697(76)90527-3 |

| [] | Cheol S, Kwang Y C. 2000. Ecological characteristics andinsecticidal susceptibility of Sycamore Lace Bug, Corythucha ciliata(Say) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae). Korean J Life Sci, 10(2): 164–168. |

| [] | Oszi B, Ladányi M, Hufnagel L. 2005. Population dynamics of the Sycamore Lace Bug in Hungary. Appl Ecol Envir Res, 4(1): 135–150. |

| [] | Tokihiro G, Tanaka K, Kondo K. 2003. Occurrence of the sycamore lace bug, Corythucha ciliata(Say) (Heteroptera: Tingidae)in Japan. Res Bull Plant Prot Serv Japan(39): 85–87. |

2012, Vol. 48

2012, Vol. 48