文章信息

- 李晋明, 赵小敏, 乐丽红

- Li Jinming, Zhao Xiaomin, Le Lihong

- 基于GIS和NFM的鄱阳湖地区经济林地的适宜性评价

- Niche-Fitness Model into Multi-Suitability Evaluation of Economic Forest Based on GIS in Poyang Lake Region

- 林业科学, 2012, 48(3): 154-159.

- Scientia Silvae Sinicae, 2012, 48(3): 154-159.

-

文章历史

- 收稿日期:2010-08-20

- 修回日期:2010-11-15

-

作者相关文章

2. 南昌师范高等专科学校 南昌 330029;

3. 余干县农业局 余干 335100

2. Nanchang Teachers' College Nanchang 330029;

3. Yugan County Agricultural Bureau Yugan 335100

土地资源是制约经济增长和改善人民生活最严重的“瓶颈”,为了让有限的土地资源得到充分、合理的利用,系统开展区域土地资源空间优化配置的研究是一项十分迫切的任务, 而进行经济林用地适宜性评价是土地资源优化配置的重要内容,对制定土地利用规划、进行林业结构调整、保护区域生态环境、实现区域资源环境可持续发展具有重要意义。

经济林地适宜性评价是根据经济林地系统固有的自然生态条件,结合考虑社会经济因素,评价其经济林业用途的适宜程度和限制性大小,从而划分适宜程度等级(杨子生,2000; 赵小凡等,2009)。近年来生态位适宜度模型被逐渐应用于各种农林用地的适宜性评价,如欧阳志云等(1996)以桃江县为研究区域较早运用生态位适宜度模型进行土地适宜性评价;于婧等(2006)以江汉平原后湖地区耕地为研究对象,将生态位适宜度方法引入到耕地多宜性评价之中;王筱明(2007)以济南市为研究区域,构建了耕地生态位适宜度评价模型,并将其应用于退耕还林决策;俞艳等(2008)以武汉市黄陂区为试验区,建立了基于生态位适宜度的土地生态经济适宜性评价模型;于婧等(2010)以江汉平原后湖地区耕地为研究对象,应用生态位适宜度理论,对水稻(Oryza sativa)、小麦(Triticum aestivum)、棉花(Gossypum spp.)和油菜(Brassica campestris)4种作物的生态位适宜度值及限制因子进行了定量分析,并提出了发挥最大资源优势和获取最高经济收益方案下的最优级推荐轮作模式;付清等(2009)应用GIS和生态位适宜度模型对鄱阳湖地区的耕地进行了多宜性评价。已有研究中,考虑社会、经济等生态位因素的作用较少,更多的是侧重于各种用地的自然条件评价。生态位适宜度能够较好地反映不同林木类型对其生境条件(土地)的适宜程度,因此本文以鄱阳湖经济区为例,针对该区域主要经济林以杉木(Cunninghamia lanceolata)、油茶(Camellia oleifera)为主的状况,从自然、经济、社会生态位3方面运用GIS技术和数理统计方法评价杉木、油茶的适宜性,其目的在于揭示该区域最适宜种植的经济林木以及限制林木生长潜力发挥的主要生态因子,为林业生产实践、林业结构调整以及合理规范管理林地提供科学依据。

1 研究区概况鄱阳湖位于江西省北部、长江中下游的南岸,地理坐标115°49′—116°46′E,28°24′—29°46′N,是我国最大的淡水湖,其水系由赣江、抚河、信江、饶河、修水五大河流组成, 流域控制面积16.22万km2。鄱阳湖经济区包括南昌市、九江市、景德镇市、宜春市、鹰潭市、上饶市和抚州市等7个设区市共29个县(市、区),总面积39 699 km2,占江西省国土总面积的23.78%(《鄱阳湖研究》编委会,1998)。该地区地处东亚季风区,属于亚热带温暖湿润气候,气候温和,雨量丰沛,水热基本同期,无霜期近300天,适合林木生长(江西省计划委员会等,1990)。

鄱阳湖经济区林地主要分布在鄱阳、奉新、乐平、丰城、抚州、万年、高安、彭泽等县的低丘、高丘、低山、高山上,面积为12 579.12 km2,占总面积的31.69%。主要以有林地为主,占林地面积的81.33%,灌木林地占8.54%,疏林地占7.64%,苗圃只占0.05%。

2 数据来源与评价方法 2.1 数据来源空间数据资料主要有:土壤类型图、有机质图、等高线图、行政区划图、表层土壤pH值图、全氮图、全钾图、全磷图、水土流失图,主要来源于《江西土壤》和2007年实地采样分析的数据经克里格插值得出。

属性数据资料有:气候数据来源于江西省气象局、《江西土壤》来源于江西省土肥站、《鄱阳湖生态经济区规划》(2009—2015) 和《江西省十一五规划》来源于江西省发改委、《江西统计年鉴》来源于江西省统计局。

2.2 克里格插值法克里格插值法(Kriging)又称空间局部插值法,是以变异函数理论和结构分析为基础、利用原始数据和半方差函数的结构性、对未采样点进行无偏最优估计的一种方法,是地统计学中应用最广的最优插值法。克里格插值可为空间格局(在空间上有规律的分布)分析提供从取样设计、误差估计到成图的理论和方法,可精确描述所研究的变量在空间上的分布、形状、大小、地理位置或相对位置,这在确定空间定位图式(格局)方面是比较有效的方法(Webster, 1993;王坷等,2000)。本研究借助ArcGIS 9.2的Geostatistics模块,对数据进行预处理后,计算、拟合各土壤特征变量的半方差函数(根据变量特性,进行数据转换、趋势面剔除、各向异性验证、模拟曲线的选择与主要特征参数的调节等),然后应用克里格插值法获取土壤特征变量的空间分布图。

2.3 生态位适宜度模型(NFM)NFM(于婧等,2006; 2010;聂艳等,2006)在Hutchinson的“n维超体积”生态位概念基础上发展起来的生态位适宜度,是指林地的现实资源位与其最适生态位之间的贴近程度,用于表征林木对其生境条件的适宜程度(于婧等,2006)。当现实资源位完全满足林木的需要时,生态位适宜度为1;而当现实资源位不能满足林木的需要时,生态位适宜度为0。

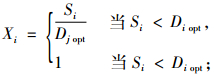

通常情况下,林木对资源环境的要求可以分为3类:第1类是资源有一个适宜值,但是越丰富越好; 第2类是在资源可供给的范围内存在一个适宜区间,既不能低于一定值,也不能高于某个值,资源供给过少及过多均将成为限制因素; 第3类即现状值越低越好,如土壤侵蚀即属于这一类。因此,可应用下列模型计算单个生态因子生态位适宜度值。

第1类:

|

(1) |

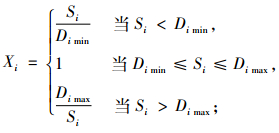

第2类:

|

(2) |

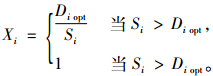

第3类:

|

(3) |

式中:Xi为第i种因子的生态位适宜度值; Si为第i种因子实测值; Di opt为第i种因子的最适宜值; Di min为第i种因子适宜区间的最小值; Di max为第i种因子适宜区间的最大值。

而有的资源很难用连续的数据量描述或表达,如土壤质地,通常划分为砂土、壤土、黏土及其中间类型组成的系列。这类用类型描述的资源,通常可以在资源需求中给予对应的表达。以土壤质地为例,如某种林木以壤土为最好、砂壤次之、黏壤勉强适宜、黏土不宜等,其适宜度可以分别用1,0.75,0.5及0来表示。这类资源适宜度的估计,有时需要用间接的方法或实际经验判断。

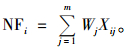

林木资源需求生态位是一个多种资源所构成的多维空间。以油茶为例,假定考虑与油茶生长有关的n个生态因子,如有机质、全磷、全钾、全氮等,各因子实测值记作X1, X2, …, Xn,则Xi=(X1, X2, …, Xn)表示油茶的一个现实资源位;而与油茶需求有关的全部X构成n维资源空间中的一个“超体积”(En),其中存在某一X0(X10, X20, …, Xn0)达到油茶的最佳需求,则称X0为油茶的最适生态位。则生态位适宜度值NF=

|

(4) |

式中:i=1, 2, 3,…,n评价单元,j=1, 2, 3,…,m评价因子;NFi为评价单元i的生态位适宜度指数;Xij为评价单元i第j个评价因子的生态位适宜度值;n为单元数;m为评价因子数;Wj为第j个评价因子的权重。

2.4 经济林地适宜性评价方法与步骤1) 确定适宜性评价指标体系影响经济林地适宜性的因子很多,但只有那些具有稳定性的能够反映评价区内土地适宜程度的空间差异、与林木生长密切相关的因素才能作为评价因子。本研究采用特尔菲法和层次分析法(刘卫东,2002)确定杉木和油茶的适宜性评价因子和权重(表 1)。

|

|

2) 确定评价指标最适值林木对各生态因子作用和反应具有明显的特征—三基点,即上限值、最适值和下限值。各生态因子最适值所构成的林木最适生态位表征对林木需求而言,生境条件达到最佳,通常表现为增长曲线中凸向拐点。本研究参照FAO(1996)中提出的土地适宜性评价的原则、方法,汪维勇(2004)、谢秀文(1997)中关于江西油茶的分布以及对土壤的要求,林协(1986)、迟健(1996)中关于杉木对土壤的要求和相关农业资料(Wang et al., 2002; Eswaran et al., 2003; 沈善敏,1998),结合研究区的实际情况,分别确定油茶和杉木各生态因子的最适值(表 1)。

3) 评价单元和属性数据获取采用叠置法获取评价单元及其属性数据。

① 利用ArcGIS 3D分析功能将等高线数据创建数字高程模型(DEM),经空间分析(spatial analysis)得到高程、坡度、坡向空间分布图,获取100 m×100 m栅格单元和相应指标的属性数据。

② 数字化土壤类型图、土壤侵蚀图、土壤有机质图、行政区划图依据土壤志输入土壤类型、质地、土层厚度属性数据, 依据有机质等级、侵蚀等级输入相应属性数据, 依据各县的社会经济数据输入林地地均产值、人均林地面积等属性数据, 获取100 m×100 m栅格单元和相应指标的属性数据。

③ 经Kriging插值得到pH、全氮、全磷、全钾、降雨量、年平均气温空间分布图,获取100 m×100 m栅格单元和相应指标的属性数据。

以上所有图件统一在同一个地理参考下,统一选用北京54坐标系,中央经度为117°,投影方式为高斯-克里格投影,叠加后得到林地多宜性评价单元图以及每一个评价单元的属性数据,结合各评价层的栅格大小确定100 m×100 m的栅格为评价单元。

4) 计算油茶和杉木的生态位适宜度值依据表 1中油茶和杉木适宜性评价指标的最适值以及公式(1),(2),(3) 处理土壤性状、地形地貌、气候、经济条件和社会条件等因素中各个因子的值及相应的图件,然后用Overlay进行各个因子图层叠加,得到每个评价单元各个因子的属性数据值,最后采用加权平均模型

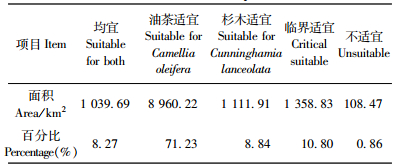

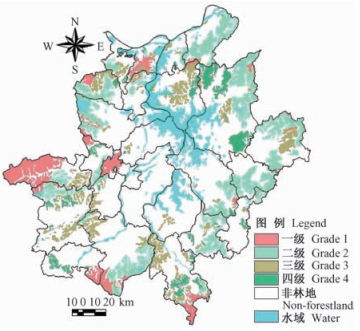

通过计算得到油茶、杉木的NF值范围:油茶为0.656 3~0.966 4,杉木为0.653 8~0.937 4。根据自然断点法,利用ArcGIS的栅格重分类(raster reclassification)功能将油茶和杉木的NF值分为4类,得到最适宜、适宜、临界适宜和不适宜4种适宜性的分布区域。利用栅格单元大小和栅格的count值即可确定各级别的面积(表 2、图 1、图 2)。

|

|

|

图 1 鄱阳湖经济区油茶适宜性评价结果 Fig.1 Suitability grading distribution of Camellia oleifera in Poyang Lake Region |

|

图 2 鄱阳湖经济区杉木适宜性评价结果 Fig.2 Suitability grading distribution of Cunninghamia lanceolata in Poyang Lake Region |

从表 2、图 1和图 2可知:鄱阳湖经济区林地对油茶、杉木的适宜性程度略有不同,油茶以1,2级为主,占林地总面积的79.51%,杉木以2,3级为主,占林地总面积的70.07%。油茶最适宜地类主要分布在鄱阳东北部、奉新、丰城、余干、乐平、永修、彭泽、高安西北部、临川、东乡,不适宜地类主要分布在鄱阳西北部、高安东北部、都昌、安义; 杉木最适宜地类主要分布在奉新、九江、丰城、临川南部、永修、星子,不适宜地类主要分布在鄱阳、高安、都昌、临川中部、樟树、万年。对比分析发现林木不适宜的主要限制条件是土壤全磷含量偏低、有机质含量低。

3.2 综合适宜性分析以油茶和杉木的生态位适宜度值和级别为基础,通过比较它们的NF值,根据以下原则进行综合分析,确定各地块最适宜种植的经济林木:1) 比较油茶和杉木的NF值,NF值大的为该地块推荐的适宜种植的林木; 2) 比较它们1级地的NF值范围,确定1级地下限的最大值V1,当它们的NF值均大于V1的地块为均适宜,即各林木的种植效果一致; 3) 比较2级地的NF值范围,确定2级地下限的最小值V2,对NF度值大于V2小于V1的地块按原则1处理; 4) 比较3级地的NF值范围,确定3级地下限的最小值V3,对NF值大于V3小于V2的地块为临界适宜状态; 5) NF值小于V3的地块界定为不适宜状态。

根据以上原则,确定V1,V2和V3的值分别为0.868 8,0.795 9和0.729 8,3个拐点将所有林地的适宜性分为均适宜、适宜、临界适宜、不适宜4级。对油茶、杉木的NF值进行分析比较后,得到各个林地的综合适宜性状态如图 3和表 3。由结果可知:二者均适宜的面积为1 039.69 km2,占林地总面积的8.27%,主要分布于奉新、临川、南昌、丰城、安义等土壤养分含量比较丰富的红壤地区;单一适宜油茶种植的面积最广,达71.23%;二者均不适宜地类面积为108.47 km2,占林地总面积的0.86%,主要分布于余干、都昌、鄱阳、高安。

|

图 3 鄱阳湖经济区经济林地综合适宜性评价结果 Fig.3 Comprehensive suitability grading distribution of economic forest in Poyang Lake Region |

|

|

1) 研究区的生境环境整体较好,对油茶和杉木2种经济林木的适宜性较强; 单种林木适宜性评价中油茶以1, 2级为主,占79.51%,杉木以2, 3级地为主,占70.07%;不适宜地类主要分布在鄱阳、高安、都昌、临川中部、樟树、万年,其限制条件主要是土壤全磷含量偏低、有机质含量低; 综合适宜性评价中油茶适宜性种植面积最大,达到71.23%,而不适宜占0.86%。

2) 本文采用GIS与评价模型结合的方法进行区域经济林地适宜性评价,提高了工作效率和研究精度。叠置网格法利用点对点的运算可以很方便动态更新数据和成果,易于图形叠加和模型运算,相对降低了人的主观性。克里格插值法不仅考虑了已知样本点与未知样点的距离,而且还通过变异函数与结构分析,考虑了已知样点的空间分布及与未知样点的空间方位关系,使插值结果更符合客观实际。

3) 本文将生态位适宜度理论与定量模型相结合构建经济林地生态位适宜度模型,并将其应用于鄱阳湖区经济林地适宜性评价研究中,与传统评价方法相比,生态位适宜度模型的生态意义更明确、效果更佳,有利于从总体水平和主要限制因子2个角度衡量区域经济林地利用水平。

4) GIS技术和评价模型的有效结合既可以发挥模型在数据计算、数据分析方面的优势,又可以利用GIS技术将数据计算和分析的结果快速、精确地进行空间定位和可视化显示,使得评价中的大部分工作可以在同一平台中顺利完成,既节省了时间,又避免了数据模式转换中可能出现的数据丢失现象; 此外,也减少了评价过程的主观判断,使结果更为客观。

5) 生态位适宜度模型作为一种新的方法还不成熟,特别是生态因子最适值的确定方法需要在实际工作中进一步研究。

| [] | 迟健. 1996. 杉木速生丰产优质造林技术. 北京, 金盾出版社. |

| [] | 付清, 赵小敏, 乐丽红, 等. 2009. 基于GIS和生态位适宜度模型的耕地多适宜性评价. 农业工程学报, 25(2): 208–213. |

| [] | 江西省计划委员会, 江西省农业区划委员会. 1990. 江西省综合农业区划. 南昌, 江西科学技术出版社: 290-292. |

| [] | 林协. 1986. 杉木栽培. 杭州, 浙江科学技术出版社. |

| [] | 刘卫东. 2002. 城市土地价格调查、评价及动态监测. 北京, 科学出版社. |

| [] | 聂艳, 周勇, 于婧, 等. 2006. 土壤基础生态位适宜度模型在耕地土壤肥力综合评价中的应用. 长江流域资源与环境, 15(2): 223–227. |

| [] | 欧阳志云, 王如松, 符贵兰, 等. 1996. 生态位适宜度模型及其在土地利用适宜性评价中的应用. 生态学报, 16(2): 113–120. |

| [] | 《鄱阳湖研究》编委会. 1998. 鄱阳湖研究. 上海, 上海科学技术出版社: 13-14. |

| [] | 沈善敏. 1998. 中国土壤肥力. 北京, 中国农业出版社. |

| [] | 汪维勇. 2004. 江西油茶产业发展现状及对策分析. 中国林副特产(6): 57–58. |

| [] | 王坷, 许红卫, 史舟, 等. 2000. 土壤钾素空间变异性和空间插值方法的比较研究. 植物营养与肥料学报, 6(3): 318–322. DOI:10.11674/zwyf.2000.0312 |

| [] | 王筱明. 2007. 生态位适宜度评价模型在退耕还林决策中的应用. 农业工程学报, 23(8): 113–116. |

| [] | 谢秀文. 1997. 江西油茶资源的开发利用. 国土与自然资源研究(4): 71–73. |

| [] | 杨子生. 2000. 试论土地生态学. 中国土地科学, 14(2): 38–43. |

| [] | 于婧, 聂艳, 梁传丹, 等. 2010. 基于GIS和NFM的耕地作物推荐种植研究—以江汉平原后湖农场为例. 资源科学, 32(4): 724–730. |

| [] | 于婧, 聂艳, 周勇, 等. 2006. 生态位适宜度方法在基于GIS的耕地多宜性评价中的应用. 土壤学报, 43(2): 190–196. DOI:10.11766/trxb200501050203 |

| [] | 俞艳, 何建华. 2008. 基于生态位适宜度的土地生态经济适宜性评价. 农业工程学报, 24(1): 124–128. |

| [] | 赵小凡, 吴明发, 代力民, 等. 2009. 基于生态位模型乡域尺度耕地生态适宜性评价—以辽宁省本溪市南芬区为例. 安徽农业科学, 37(15): 7113–7114. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2009.15.124 |

| [] | Eswaran H, Kimble J. 2003. Land quality assessment and monitoring:The next challenge for soil science. Pedosphere, 13(1): 1–10. |

| [] | FAO. 1976. A Framework for land evaluation. Rome: FAO. |

| [] | Wang S Q, Zhou Y, Dong Y H, et al. 2002. Design and application land resources and ecological environment information system. Pedosphere, 12(4): 373–381. |

| [] | Webster R. 1993. Spatial variation in soil and the role of Kriging. Agricultural Water Management, 6(2/3): 111–122. |

2012, Vol. 48

2012, Vol. 48