文章信息

- 刘贤谦, 李盼盼, 尹河龙, 冀卫荣, 刘随存, 高洁

- Liu Xianqian, Li Panpan, Yin Helong, Ji Weirong, Liu Suicun, Gao Jie

- 大气氟含量与枣黑顶病的相关性

- Correlation Analyses of Fluoride Content and Jujube Black Tip Disease

- 林业科学, 2011, 47(10): 189-193.

- Scientia Silvae Sinicae, 2011, 47(10): 189-193.

-

文章历史

- 收稿日期:2010-02-08

- 修回日期:2010-04-06

-

作者相关文章

2. 山西省林业科学研究院 太原 030012

2. Research Institute of Forestry of Shanxi Province Taiyuan 030012

2004年以来,在山西中南部枣(Ziziphus jujuba)区发现一种枣果新病害——枣黑顶病(Prakash,1987;张承林等,1997;张海岚等,1996;刘贤谦等,2009)。在枣果近成熟期,其顶部发黑、皱缩,果肉发苦,使枣果失去食用与经济价值,发病率20%~90%,枣农经济损失惨重,出现了大量砍伐枣树的现象,对山西枣产业形成了较大的威胁。为了进一步探索该病的病因及防治方法,笔者于2009年在晋中枣区对枣叶、枣果及大气氟含量进行了测定,并对枣果氟含量与大气氟浓度、距污染源距离及时间的变化等因素进行了相关分析(Divan Junior et al., 2008;Maclean et al., 1976;Seeley, 1979;程秋华等,2000;林志红等,2002;赵玲等,2005)。

1 材料与方法 1.1 样点布设选取7个污染区和1个清洁对照区。污染区分别设在榆次的南流,太谷的四卦、里美庄、东卜、南杏林、回马,对照区设在太谷王村。在每个区定期进行大气、枣叶和枣果的采样和测定分析。

1.2 样品的采集与制备大气采样用碱性滤纸法。将制备好的石灰滤纸安装在LTP标准采样装置上(国家环保局,2003),置于采样点,暴露在空气中,7月至9月连续采样,每隔15天收取样品,密封保存,测定大气氟浓度。

枣叶从5月开始每隔30天左右采集测定1次,枣果从7月开始每隔15天取样测定1次。枣叶和枣果采样时,首先随机选取5棵枣树,从树冠外围中下部东、西、南、北、中5个方位各选一个枝条,在每个枝条上、中、下3个部位采摘成熟枣叶约30 g,枣果6个。将采集的样品在70~80 ℃下烘干,粉碎过40目筛,贮存于干燥的塑料瓶中备用。

1.3 枣黑顶病发病率调查方法2009年8月至9月(发病盛期),在试区选择有代表性的枣园,5点取样,每点取5棵枣树,每株按东、南、西、北、中5个方位选五枝,每枝随机调查30个枣果,观察记载发病级别,计算发病率。

1.4 样品氟含量的测定方法大气氟含量测定用碱性滤纸法(GB/T 15433—1995)。称取1.00 g枣果、枣叶试样,置于50 mL容量瓶中,加10 mL盐酸,密闭浸泡提取1 h,然后加25 mL总离子强度缓冲剂,加水至50 mL,混匀并过滤,最后采用氟离子选择电极法测定溶液氟含量(中华人民共和国卫生部,2004)。

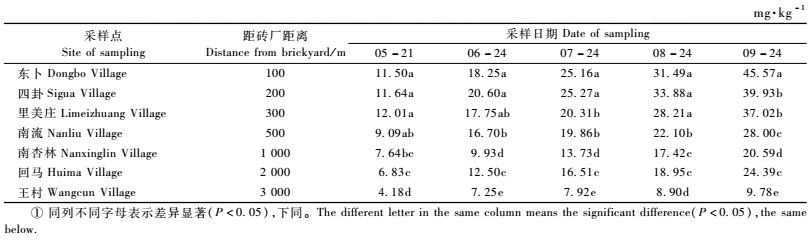

2 结果与分析 2.1 枣叶氟含量枣叶氟含量测定结果列于表 1。从表 1看出,对于相同时间采集的叶片,在污染严重的东卜、四卦、里美庄氟含量显著地高于对照区王村,其中5月份的叶片氟含量高出1.75,1.78,1.87倍,9月份的叶片氟含量达到最高,高出对照区的3.7,3.08,2.79倍。其他3个污染区5月份枣叶氟含量也显著地高于对照区,9月份高出对照区的1.86,1.11,1.49倍。

|

|

从不同时间采集的叶片看,对照区王村的叶片氟含量从5月到9月增加幅度较小,枣叶氟累积量仅为5.60 mg·kg-1;而污染区东卜、四卦、里美庄5月到9月份枣叶氟累积量达到了34.07,28.29和25.01 mg·kg-1,其累积量为对照区的6.08,5.05和4.47倍。以测试时间(以5月21日为1,以下同)与枣叶氟含量进行相关分析,各氟污染区样点的相关系数都在0.98以上,相关关系极显著(P>0.99), 说明叶片在空气中暴露的时间越长,叶片中积累的氟越多;以距砖厂距离与9月24日(枣成熟期)枣叶氟含量进行相关分析,相关系数r=-0.819 5,相关关系显著(P>0.95),说明离污染源越近,氟的积累越多。

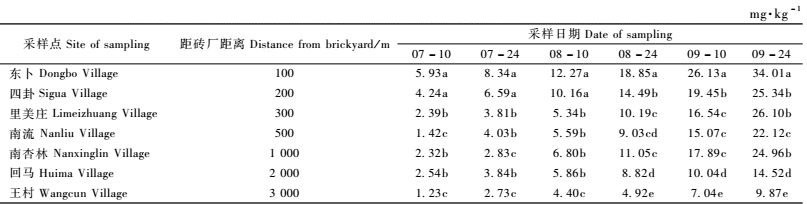

2.2 枣果氟含量我国水果中氟的允许含量为≤0.5 mg·kg-1(GB4809—1984),由表 2可见污染区枣果的氟含量显著高于此标准。7—9月间,枣果氟含量呈现不断上升的趋势,说明在此期间果实内的氟在不断的积累,其中东卜、四卦和里美庄较高,分别达到34.01,25.34和26.10 mg·kg-1,氟累积量分别是对照区的3.25, 2.44, 2.74倍;对照区氟含量严重超标,污染区更超,对枣果品质产生较大的影响,加上高浓度氟对枣果的伤害,形成枣黑顶病,枣业损失巨大。以测试时间与枣果氟含量进行相关分析,各氟污染区样点的相关系数为0.944 5~0.989 6,相关关系极显著(P>0.99)。说明枣果在空气中暴露的时间越长,积累的氟越多;以距砖厂距离与9月24日(枣成熟期)枣果氟含量进行相关分析,相关系数r=-0.919 6,相关关系极显著(P>0.99),说明离污染源越近,枣果氟的积累越多。表 1与表 2比较显示:枣叶的氟含量较高,是枣果氟含量的1.86倍,说明枣叶中的氟化物已被钙固定而沉积下来,大部分不会转移到枣果中去(张海岚等,1996)。

|

|

不同地点和不同时期对枣果实肩部、中部和顶部氟含量的测定结果(表 3)表明:在相对清洁区王村,果实从肩部至顶部氟含量都较低,而在污染区里美庄和四卦,果实从肩部至顶部氟含量增加显著,果实顶部氟含量最高,是果基部的1.94和1.47倍,这与枣黑顶病主要发生在枣顶部是相对应的;中部和肩部氟含量也差异显著。枣果实3个部位的氟含量也有随着暴露期的延长而增加的趋势,说明氟在枣果实生长过程中的积累是连续性的。

|

|

不同地点和不同时期枣果皮与果肉氟含量的测定结果(表 4)表明,随着枣果实的膨大及着色,污染区果皮与果肉氟含量都显著增加,说明氟在果皮与果实当中都有积累。在污染区的里美庄和四卦的果皮氟含量都显著地高于果肉,说明果皮对氟的吸收积累量要大于果肉,而清洁区果皮与果肉氟含量虽然差异不显著,但果皮氟含量也高于果肉。9月下旬污染区果皮与果肉氟含量间差异不显著,很可能是果皮受到氟伤害后其通透性增强,果皮中的氟通过浸浊孔或裂缝进入果肉,使果肉内氟积累量迅速增加,并达到与果皮接近的水平。里美庄和四卦的果皮和果肉氟含量都显著地高于相对清洁区王村,说明里美庄和四卦氟污染严重。

|

|

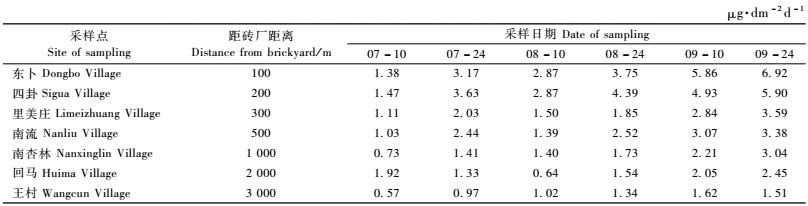

大气监测结果(表 5)表明:6个污染区的大气氟含量明显高于对照区,且随着时间的推移上升幅度较大,而相对清洁区王村大气氟含量较低,上升幅度较小。

|

|

根据GB9137—88《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》中的环境空气质量要求,其氟化物(标准状态)浓度限值≤1μg·dm-2d-1(中华人民共和国国家标准,2003),在发病严重的地区大气中氟化物的浓度是该标准的6~7倍,说明这些枣区氟污染是相当严重的。相对清洁区王村,在8月份以前氟浓度接近1,8月份以后氟浓度有所上升,但上升幅度不大,对枣果的伤害也较小。将7—9月份各样点大气氟浓度与各测定点距污染源的距离进行相关分析,相关系数γ=-0.775 0,相关关系显著,大气氟浓度与测定点距污染源的距离成负相关。说明距污染源的距离越远,大气中氟的浓度越低。根据污染程度相对值将该地区划分为4个区:严重污染区,即距砖厂200 m范围内;中度污染区,距砖厂200~1 000 m范围;轻度污染区,距砖厂1 000~3 000 m范围内;相对清洁区,距砖厂3 000 m以外的范围。

2.4 枣黑顶病的发病率枣黑顶病发病率的调查结果(表 6)显示,距污染源近的枣区发病早,在7月份枣果膨大期即开始发病,距污染源远或相对清洁的枣区发病晚,发病率也低;在9月份以前枣果未成熟时发病轻,重污染区发病率50%左右,轻污染区发病30%以下,9月份以后枣果成熟时发病重,东卜、四卦和里美庄等重污染区发病率90%以上,加上早期发病脱落的病枣,发病率在95%以上;南杏林、回马等轻污染区在9月份发病率也达到30%~50%,损失也是严重的;相对清洁区王村发病率小于10%,损失较小。

|

|

对不同采样地点的枣果实累积氟含量与大气氟浓度进行相关回归分析,结果(表 7)表明:除回马与王村以外,其余样点相关系数γ均达到显著水平,说明枣果实在一定时间内氟累积的量是与此时期内大气氟浓度密切相关的,通过测得不同时期内大气氟浓度就能预测出枣果实氟累积量。

|

|

将7—9月份各样点测得的大气日均氟浓度与发病率进行相关回归分析,得一元回归方程:y=0.120 7x+0.810 9,γ=0.860 6,γ>γ0.05,4=0.811 4,相关与回归关系都显著。大气氟浓度与枣黑顶病的发病率成正相关,大气中氟的浓度越高,枣黑顶病发病率越高。可以用监测的大气氟浓度来预测枣黑顶病的发病率。

各样点枣果氟含量与发病率进行相关回归分析结果:y=0.062 6x+0.507 3,γ=0.860 2,γ>γ0.05,4=0.811 4,相关与回归关系都显著,枣果氟含量与发病率呈正相关,枣果氟含量越高,枣黑顶病发病率越高。

各测点枣叶氟含量与各测定点发病率相关回归分析结果:y=0.044 8x+0.597 7,γ=0.860 2,γ>γ0.05,4=0.811 4,相关与回归关系也都显著,枣叶氟含量与发病率呈正相关,枣叶氟含量越高,枣黑顶病发病率越高。

枣黑顶病的发生是多因素综合作用的结果。以上单因素分析显示:枣黑顶病的发病率与大气中的氟浓度、枣叶氟含量、枣果氟含量都呈正相关。以大气氟浓度(x1)、枣叶氟含量(x2)和枣果氟含量x3为自变量,以发病率为因变量(y)进行多元相关回归分析:y=0.527 8+0.037 7x1+0.011 2x2+0.113 3x3,复相关系数γ=0.957 0,F=10.886 0,P=0.04 < 0.05,回归关系显著,证明建立的该方程是可靠的。根据建立的回归方程,可以用大气氟浓度(x1),枣叶氟含量(x2)和枣果氟含量(x3),来预测枣黑顶病的发病率(y)。

3 结论与讨论枣叶和枣果的氟含量、氟积累量与大气中氟浓度密切相关;枣果、枣叶的氟含量随着在空气中暴露时间延长而增高;枣果实不同部位氟含量:顶部>中部>肩部,果皮>果肉。7—9月间大气中氟含量以7月份较低,随后呈现上升的趋势,9月份最高,可能原因是8,9月份气候逐渐变凉,昼夜温差逐渐增大,在夜晚往往形成逆温层,使氟污染物长时停留在树冠层,或溶解在露水中沉积在碱性滤纸片上,所以测得大气中氟含量较高。大气中氟含量高,对枣果的伤害也重,这也是枣果在后期发病重、发病快的主要原因之一。

很多研究已表明:不同区域及不同植物叶片含氟量有明显的差异,叶片氟累积量与大气中氟含量呈显著的正相关,说明环境是影响植物叶片氟化物含量的主要因素(安连荣等,2001;贾陈忠等,2004;2005;万小卓等,2006;王芳等,2008)。从本研究看出,枣果氟含量与大气氟污染浓度之间有着密切的相关性,连续数月的监测结果说明这种相关性不会随时间、地点的改变而变化。大气中氟化物含量和枣果的氟含量与距污染源的距离成负相关,距污染源越远,枣果中的氟含量和积累量越低,氟对枣果的伤害也越轻,枣黑顶病发病率也越低。

枣黑顶病的发病率与大气氟浓度、枣果、枣叶氟含量之间都有密切的相关性,大气氟浓度、枣果、枣叶氟含量三者之间也显著相关,大气氟浓度影响枣果、枣叶氟含量,而枣果、枣叶氟含量又影响枣黑顶病,所以大气氟浓度是引起枣黑顶病的主要原因之一。

安连荣, 张洪武, 张景兰. 2001. 大气氟污染与桑树叶片及环境因素分析研究[J]. 中国蚕业, 22(3): 16. |

程秋华, 陈根兴, 王连娣, 等. 2000. 瓷砖厂的氟污染对生态环境的影响[J]. 上海农业学报, 16(4): 78-82. |

国家环境保护局. 2003.空气和废气监测分析方法.北京:中国环境科学出版社, 221-225.

|

贾陈忠, 秦巧燕, 侯延军, 等. 2004. 荆州大气氟污染与植物叶片含氟量监测分析[J]. 环境工程, 22(3): 5, 64-66. |

贾陈忠, 李克华. 2005. 热电厂附近大气、树叶和土壤中氟含量的关系研究[J]. 长江大学学报, 2(11): 80-82. DOI:10.3969/j.issn.1673-1409-C.2005.11.023 |

林志红, 卢云鹤, 陈军, 等. 2002. 深圳南山区大气二氧化硫和氟化物污染的植物学评价[J]. 南昌大学学报, 26(2): 147-150. |

刘贤谦, 王琼, 李盼盼. 2009. 枣果新病害枣黑顶病及其诱因研究初报[J]. 林业实用技术, (5): 33-34. |

万小卓, 孙蕾. 2006. 植物和空气同步监测在铝厂环境污染综合分析中的应用[J]. 湖南农业科学, (2): 71-73. |

王芳, 刘明成, 王琼. 2008. 三种绿化树种叶片中氟含量的累积[J]. 安徽农业科学, 36(6): 2338-2339. |

张承林, 黄辉白. 1997. 芒果对氟的吸收与果实生理病害的关系[J]. 园艺学报, 24(2): 111-114. |

张海岚, 吴定尧, 陈厚彬. 1996. 芒果黑顶病的发生及防治初步研究[J]. 广东农业科学, (3): 34-36. |

赵玲, 金彬, 马永军. 2005. 水稻对氟化物吸收分布积累规律的分析[J]. 农业环境科学学报, 24(21): 52-55. |

中华人民共和国卫生部. 2004. GB/T 5009. 18—2003食品中氟的测定: 氟离子选择电极法. 北京: 中国标准出版社.

|

中华人民共和国国家标准. 2003. GB9137—88保护农作物的大气污染物浓度限值. 2版. 北京: 中国标准出版社, 674-675.

|

Divan Junior A M, Oliva M A, Ferreira F A. 2008. Dispersal pattern of airborne emissions from an aluminium smelter in Ouro Preto, Brazil, as expressed by foliar fluoride accumulation in eight plant species[J]. Ecological Indicators, 8(5): 454-461. DOI:10.1016/j.ecolind.2007.04.008 |

Maclean D C, Schneider R E, McCune D C. 1976. Fluoride susceptibility of tomato plants as affected by magnesium nutrition[J]. J Amer Soc Hort Sci, 101(4): 347-352. |

Prakash O, Srisastava K C. 1987. Mango Diseases and Their Management: A World Review. Today and Tomorrow's Printers and Publishers, New Delhi, India, 141-157.

|

Seeley E J. 1979. An anomaly of the calyx and of 'Golden Delious' apple fruits associated with fluride exposure[J]. HortScience, 14(2): 162-163. |

2011, Vol. 47

2011, Vol. 47