文章信息

- 樊军锋, 黄逢龙, 焦一杰, 梁军

- Fan Junfeng, Huang Fenglong, Jiao Yijie, Liang Jun

- 青铜峡新疆杨林分个体树冠结构与溃疡病发生的关系

- Relationship Between Canker Outbreak and Individual Crown Structure of Populus bolleana Forest in Qingtongxia

- 林业科学, 2010, 46(6): 171-175.

- Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(6): 171-175.

-

文章历史

- 收稿日期:2009-07-23

- 修回日期:2010-02-05

-

作者相关文章

2. 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 北京 100091;

3. 吉安市林业科学研究所 吉安 343011

2. Research Institute of Forest Ecology, Environment and Protection, CAF Beijing 100091;

3. Ji'an Institute of Forestry Science Ji'an 343011

杨树(Populus)作为能源、造纸和板材的原材料和生物量来源,在中国的栽植面积迅速增加(Fang et al, 2007),但其病虫害严重。杨树溃疡病(Botryosphaeria dothidea)在我国东北、华北、西北地区普遍流行,危害严重(刘会香等, 2005; 张星耀等, 2003)。国内外对该病害的研究已有不少报道,但大都是抗病测定、抗病筛选、抗病育种、抗病机理、病菌分类等方面(张星耀等, 2003)。生态控制将是未来森林有害生物控制的主要研究方向(梁军等, 2004; 2005; 曾祥谓等, 2005)。目前,在林业生态控制在虫害方面的研究较多, 如杨树天牛的生态控制(骆有庆等,1999)和一些食叶害虫的生态控制(孙志强等,2001)。而杨树溃疡病等病害的生态控制的研究几乎处于空白(梁军等, 2004),且只有很少的其他病害实例可以借鉴(卿贵华等, 2000; 王东升等, 1996)。

树冠是树木进行光合作用、制造干物质的场所,是树木生长的主要决定因子之一(李火根, 2003), 影响植物光能截获、水分和养分的分布(李火根等, 1998)。有研究表明:树冠结构与病害存在一定相关性。树冠影响碳分配和防御化合物的生产能力,从而影响其自身抵抗力(Shi et al, 2007)。何平勋等(1995)的研究显示:落叶松落叶病病情与枝下高密切相关。赵仕光等(1991)对杨树溃疡病的研究也表明:溃疡病分布变化与枝下高和冠幅有关。因此,研究杨树树冠结构与溃疡病病情的关系对于溃疡病的生态调控具有重要的指导意义。

本文以新疆杨(P. bolleana)为材料,通过相关分析和通径分析,剖析各树冠结构指标对溃疡病病情的作用性质和大小,分析各树冠结构指标对溃疡病病情的相对重要性,筛选出抑制杨树溃疡病的主要树冠结构指标,为同一林分内个体间的溃疡病的生态调控提供参考依据。

1 材料与方法 1.1 样地概况样地位于宁夏青铜峡市,其地理坐标为37°90′ N,105°95′ E。属中温带干旱区,雨雪稀少,降水量集中。年平均气温9.2 ℃,极端最低气温-25.0 ℃,极端最高气温37.7 ℃。平均无霜期达199天。日平均气温≥0 ℃的总天数为256天。平均全年日照时数达2 980 h,最大值出现在5—7月,平均为每月290 h。气温日较差大,≥10 ℃积温达到3 277 ℃,出现天数为175天;≥20 ℃的积温达到1 236 ℃,出现天数为55天。年平均降水量为175.9 mm, 年蒸发量为1 864.5 mm。年平均风速为2.6 m·s-1,最大风速为26 m·s-1,大风日数为每年18.6天。丘陵地形,土壤为沙土,透气性好,保水性能差,但经常浇灌。

1.2 样地设置选择7年生新疆杨人工纯林设置样地(栽植密度为1.5 m×1.5 m),共116株,其中未发病株34株,另外82株均有不同程度的发病。

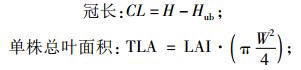

1.3 树冠结构指标的测定对一级分枝粗度(first-order branch diameter,Dfb)、一级分枝角度(first-order branch angle,Afb)、枝下高(height under branch,Hub)、冠长树高比(percentage of crown length with height,CL/H)、叶面积指数(leaf area index, LAI)、单株总叶面积(total leaf area, TLA), 冠层密度(canopy layer density, CLD)、冠形率(crown shape ratio, CSR)、树冠表面积(crown surface area, CSA)、冠幅(crown width, W)10个树冠结构指标进行测定。辅助调查指标有树高(height, H)、胸径(diameter-at-breast-height, DBH)、冠长(crown length, CL)。叶面积指数由CI-110 Plant Canopy Digital Imager软件分析树冠图像获得,分枝角度采用调整式大型分度规测定。树高采用测高仪测量,一级分枝粗度和胸径用胸径尺测量,冠幅用钢尺测定,枝下高用标杆测量,其他指标按以下公式计算(李火根,2003):

|

|

杨树溃疡病,溃疡斑直径约1 cm左右,大小较一致。所以以杨树树干胸高上下各0.5 m(0.8~1.8 m)范围内的溃疡病病斑数(N)来代表病斑面积。为更好地反映杨树林木个体间溃疡病病情严重度的差异,本文采用病斑数(N)与胸径(DBH)的比值来衡量溃疡病严重度(canker severity, CS)(赵仕光等, 1997),即:CS=N/DBH。

1.5 分析方法1) 首先,用SPSS12.0统计软件分析树冠结构指标(xj)与溃疡病严重度CS(y)的相关性,得到相关系数rjy。

2) 树冠结构指标xj与溃疡病严重度y的相关系数rjy反映的是树冠结构指标xj对溃疡病严重度y的总作用,需进一步进行通径分析,将树冠结构指标对CS的总作用(相关系数)剖析成2部分,即直接作用(直接通径系数)与间接作用(间接通径系数),并分析其作用的性质和大小。本文结合Microsoft Excel和SPSS12.0统计分析软件的相关模块对数据进行通径分析(袁志发等, 2000; 章文波等, 2006)。

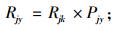

各树冠结构指标间的相关系数为rjk,组成x的相关阵Rjk;树冠结构指标xj与溃疡病严重度y的相关系数为rjy,组成xj对y的相关阵Rjy;各树冠结构指标对溃疡病严重度的直接通径系数为pjy,组成通径系数矩阵Pjy。各矩阵关系如下:

|

通径系数矩阵:Pjy=Rjk-1·Rjy;

树冠结构指标xj通过xk对溃疡病严重度y的间接通径系数:rjk·pky;

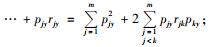

树冠结构指标总决定系数:R2=U=p1yr1y+p2yr2y+

剩余因素ε的决定系数:Rε2=1-R2;

剩余因素ε的通径系数:

直接决定系数: Rj2=pjy2;

间接决定系数:Rjk2 = Rkj2 = 2pjy·rjk·pky。

以上式中,Rjk-1为各树冠结构指标(x)间的相关系数矩阵Rjk的逆阵;m为树冠结构指标的个数;j, k=1, 2, …, m;pjy, pky分别为树冠结构指标xj和xk对溃疡病严重度y的直接通径系数;Rjk2和Rkj2分别表示树冠结构指标xj通过xk相关路和xk通过xj相关路的决定系数。

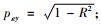

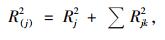

3) 综合指标将树冠结构指标(xj)对溃疡病严重度CS(y)的重要性排序,权衡树冠结构指标xj对CS的直接作用和总作用的性质和大小。本文提出的指标是xj对y的决策系数R(j)2,它反映各树冠结构指标对CS的综合作用大小(袁志发等, 2000)。

|

式中,Rj2为直接决定系数,Rjk2为间接决定系数。

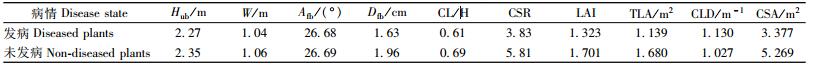

2 结果与分析 2.1 发病株与未发病株的树冠结构差异分别对发病株和未发病株的树冠结构指标进行测定,结果如表 1所示。未发病株的Hub, W, Afb,Dfb, CL/H, CSR,LAI,TLA,CSA均比发病株大,只有CLD比发病株小。方差分析表明:发病株和未发病株的Dfb, CL/H, CSR,LAI,TLA,CSA表现出极显著差异,其中CSR差异最大;Hub, W, Afb,CLD的差异不显著,Afb几乎不表现差异(表 2)。

|

|

|

|

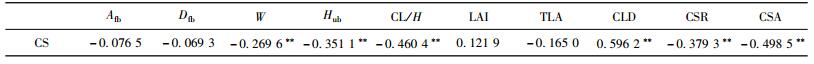

对树冠结构与溃疡病严重度进行相关分析(表 3)。结果显示:个体间的溃疡病严重度(CS)与树冠结构紧密相关。其中与W, Hub, CL/H, CSR, CSA呈极显著负相关;与CLD呈极显著正相关;与Afb, Dfb, LAI, TLA相关性不显著。

|

|

上述结果表明:W, Hub, CL/H, CSR, CSA对CS起抑制作用,W, Hub, CL/H, CSR, CSA越大,溃疡病病情越轻;CLD对CS起促进作用,冠层密度过大,杨树容易感染溃疡病,病情越严重。

2.3 杨树树冠结构与溃疡病严重度的通径分析为确切地了解各树冠结构指标与溃疡病严重度的关系, 在相关分析的基础上,需要进一步做通径分析(表 4, 5)。

|

|

|

|

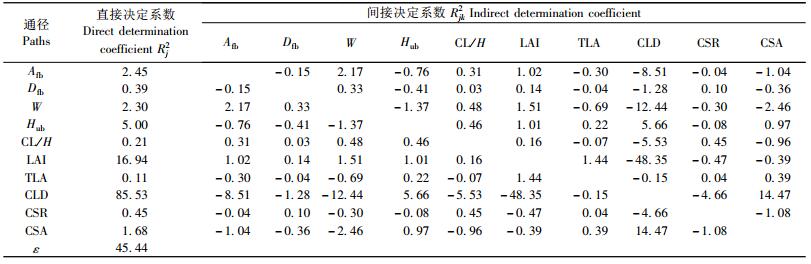

通径分析得到R2=0.545 6, Rε2=0.454 4,pεy=0.674。除剩余因素外,10个树冠结构指标对CS的决定作用(R2)为0.545 6;树冠结构指标以外的杨树寄主因素、溃疡病病原菌自身因素以及环境等剩余因素对CS的决定作用(Rε2)为0.454 4, 表明寄主对CS的决定性大于溃疡病病原菌自身因素对CS的决定性。

直接通径系数反映各树冠结构指标对溃疡病病情严重度的直接作用。通径分析结果(表 4, 5)显示:各树冠结构指标对CS的直接作用大小顺序为CLD>Afb>W>CSR>Dfb>CL/H>TLA>CSA>Hub>LAI。其中,CLD,Afb, W,CSR,Dfb, CL/H对CS为正向作用,利于溃疡病的发生,CLD对CS的正向作用最大(直接通径系数为0.924 8,直接决定系数为85.53);TLA,CSA,Hub, LAI对CS为负向作用,对溃疡病病情有抑制作用,其中LAI对溃疡病病情的直接限制作用最大(直接通径系数为-0.411 6,直接决定系数为16.94)。

从表 4可知:直接作用与总作用不一致,有的相差很大,甚至作用性质相反。Afb, Dfb, W, CL/H, CSR对CS的直接作用均为正,总作用却均为负;LAI对CS的直接作用为负,总作用却为正。这主要是由这些树冠结构指标通过其他树冠结构指标对CS的间接作用所致。各树冠结构指标通过其他树冠结构指标对CS的间接作用的大小顺序为LAI>Hub>Dfb>TLA>Afb>CLD>CSA>W>CSR>CL/H, 其中LAI对CS的间接作用为正(0.533 5),其余树冠结构指标对CS的间接作用为负,以CL/H的间接负向作用最大(-0.506 7)。

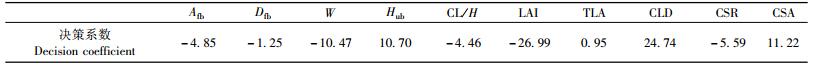

2.4 树冠结构指标对溃疡病病情的综合作用分别计算各树冠结构指标对溃疡病严重度的决策系数,结果如表 6所示。各树冠结构指标对CS的综合作用大小顺序为:CLD>CSA>Hub>TLA>Dfb>CL/H >Afb>CSR>W>LAI。其中Dfb, CL/H, Afb,CSR,W,LAI对CS的综合作用为负。在该6个树冠结构指标中,叶面积指数(LAI)对CS的负向综合作用最大,决策系数为-26.99,可作为CS的主要限制因素;其次为冠幅(W),决定系数为-10.47。

|

|

1) 未发病株的枝下高、冠幅、一级分枝角度、一级分枝粗度、冠长树高比、冠形率、叶面积指数、单株总叶面积、树冠表面积均比发病株大,只有冠层密度比发病株小。发病株和未发病株的一级分枝粗度、冠长树高比、冠形率、叶面积指数、单株总叶面积、树冠表面积差异极显著。

2) 溃疡病严重度与树冠结构紧密相关,其中与冠幅、冠长树高比、冠形率、树冠表面积呈极显著负相关,与冠层密度呈极显著正相关。

3) 各树冠结构指标对溃疡病严重度的直接作用大小为冠层密度>一级分枝角度>冠幅>冠形率>一级分枝粗度>冠长树高比>单株总叶面积>树冠表面积>枝下高>叶面积指数。冠层密度、一级分枝角度、冠幅、冠形率、一级分枝粗度、冠长树高比对溃疡病严重度为正向作用,利于溃疡病的发生,冠层密度对溃疡病严重度的正向作用最大;单株总叶面积、树冠表面积、枝下高、叶面积指数对溃疡病严重度为负向作用,对溃疡病病情有抑制作用,其中叶面积指数对溃疡病病情的直接限制作用最大。

4) 在各树冠结构指标中,一级分枝粗度、冠长树高比、一级分枝角度、冠形率、冠幅、叶面积指数对溃疡病严重度的综合作用为负。其中,叶面积指数对溃疡病严重度的负向决定作用最大,可作为溃疡病严重度的主要限制因素;其次为冠幅。

3.2 讨论森林病虫害的生态调控主张,根据生态学原理,从生态系统整体的角度,利用寄主与病虫害、寄主与天敌、寄主与生态环境、病虫害与天敌、病虫害与环境间复杂的网络关系,来实现对有害生物的控制与管理(梁军等, 2005;Liang et al, 2005; 丁岩钦, 1993; 潘宏阳等, 1999)。从树冠结构与溃疡病严重度的相关分析和通径分析表明:杨树溃疡病与树冠结构密切相关。因此,可以利用杨树溃疡病与树冠结构的关系来实现溃疡病的控制和管理。

由于各树冠结构指标间相关性密切,各树冠结构指标对溃疡病严重度的影响不仅有直接作用,而且还有间接作用,使得最终的总作用与直接作用不一定一致。因此,需权衡各树冠结构指标对溃疡病的直接作用和总作用,选出相对重要性较大的对杨树溃疡病严重度有限制作用的树冠结构指标作为杨树溃疡病调控的途径。从上述树冠结构指标对溃疡病病情的相对重要性的分析结果来看,叶面积指数和冠幅可作为杨树溃疡病的主要限制因素。对于同一林分内的杨树个体,可通过修枝、剪叶、间伐、施肥等营林管理措施调控杨树个体的叶面积指数和冠幅,降低杨树溃疡病严重度。

对于通过何种经营管理措施才能调控更合适的叶面积指数和冠幅,今后还需进一步深入研究。

丁岩钦. 1993. 论害虫种群的生态控制[J]. 生态学报, 13(2): 99-106. |

何平勋, 王东升, 高峻崇, 等. 1995. 落叶松落叶病的生态因子及其生态模型的研究[J]. 生态学报, 15(2): 201-206. |

李火根. 2003. 杨树冠型、根系的分形特征及杨树改良策略. 南京林业大学博士学位论文. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10298-2005152714.htm

|

李火根, 黄敏仁. 1998. 杨树新无性系冠层特性及叶片的空间分布[J]. 应用生态学报, 9(4): 345-348. |

刘会香, 贾秀贞, 吕全, 等. 2005. 中国杨树溃疡病的发生与防治[J]. 世界林业研究, 18(4): 60-63. |

梁军, 张星耀. 2004. 森林有害生物的生态控制技术与措施[J]. 中国森林病虫, 23(6): 1-8. |

梁军, 张星耀. 2005. 森林有害生物生态控制[J]. 林业科学, 41(4): 168-176. DOI:10.11707/j.1001-7488.20050429 |

骆有庆, 李建光. 1999. 杨树天牛灾害控制的应用技术和基础研究策略[J]. 北京林业大学学报, 2l(4): 7-l2. |

潘宏阳, 秦国夫, 柴树良. 1999. 试论森林有害生物可持续控制的系统管理[J]. 北京林业大学学报, 21(4): 119-123. |

卿贵华, 梁广文, 黄寿山. 2000. 叶菜类蔬菜害虫生态控制系统组建及其效益评价[J]. 生态科学, 19(1): 36-39. |

孙志强, 文瑞君, 傅建敏. 2001. 我国森林食叶害虫种群生态控制可行性分析[J]. 生态学杂志, 20(2): 77-80. |

王东升, 孙礼, 何平勋, 等. 1996. 落叶松落叶病的生态控制技术研究[J]. 林业科学研究, 9(3): 305-310. |

袁志发, 周静芋. 2000. 试验设计与分析[M]. 北京: 高等教育出版社.

|

赵仕光, 景耀. 1997. 杨树对溃疡病的抗性研究——Ⅰ树龄及形态结构与抗病性[J]. 西北林学院学报, 12(3): 34-40. |

章文波, 陈红艳. 2006. 实用数据统计分析及SPSS12.0应用[M]. 北京: 人民邮电出版社.

|

曾祥谓, 徐梅卿, 赵嘉平, 等. 2005. 中国森林病害防治技术措施与策略[J]. 世界林业研究, 18(3): 66-69. |

张星耀, 骆有庆. 2003. 中国森林重大生物灾害[M]. 北京: 中国林业出版社: 93-139.

|

Fang S, Xue J, Tang L. 2007. Biomass production and carbon sequestration potential in poplar plantations with different management patterns[J]. Journal of Environment Management, 85: 672-679. |

Liang J, Zhang X Y. 2005. Ecological control of forest pest: a new strategy for forest pest control[J]. Journal of Forestry Research, 16(4): 339-342. DOI:10.1007/BF02858204 |

Shi J, Luo Y Q, Song J Y, et al. 2007. Traits of masson pine affecting attack of pine wood nematode[J]. Journal of Integrative Plant Biology, 49(12): 1763-1771. DOI:10.1111/jipb.2007.49.issue-12 |

2010, Vol. 46

2010, Vol. 46