文章信息

- 高昆, 张峰

- Gao Kun, Zhang Feng

- 历山山核桃群落数量分类与排序

- Quantitative Classification and Ordination of Juglans mandshurica Communities in Lishan Nature Reserve, Shanxi

- 林业科学, 2010, 46(2): 19-23.

- Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(2): 19-23.

-

文章历史

- 收稿日期:2008-12-01

-

作者相关文章

2. 山西大学黄土高原研究所 太原 030006;

3. 山西大学生命科学与技术学院 太原 030006

2. Institute of Loess Plateau, Shanxi University Taiyuan 030006;

3. School of Life Science and Technology, Shanxi University Taiyuan 030006

20世纪80年代以来,随着生态学理论与应用研究的发展,植被格局研究成为植被生态学研究的焦点(Burke,2001)。数量分析为客观、准确地揭示植被与环境之间的生态关系提供了合理、有效的途径,已成为植被生态学研究的重要内容(江洪,1944; 张峰等,2003)。数量分类和排序可以深刻地揭示植物种、植物群落与环境间的生态关系(张金屯,1995)。TWINSPAN和DCA已被广泛应用于植被研究。

山核桃(Juglans mandshurica)属胡桃科(Juglandaceae)胡桃属(Juglans)植物,起源于第三纪及白垩纪,是被子植物中较古老的类群之一(宋朝枢等,1989; 上官铁梁等,1998),是我国特有种,系山西省重点保护植物(宋朝枢等,1989; 上官铁梁等,1998)。山核桃主要分布于山西省的太岳山、中条山、吕梁山和太行山南部等地(上官铁梁等,1998)。由于遭受人类活动的严重破坏,山西省山核桃分布面积日趋减少,种群数量逐渐下降,处于濒危状态。此外,由于山核桃大都零散分布于落叶阔叶杂木林中,以山核桃为建群种的群落分布范围较小,难以引人注目,迄今为止有关山核桃群落特征的研究很少(毕润成,1999; 刘任涛等,2007; 马钦彦等,2003; 高昆等,2008)。本研究以山西历山分布的以山核桃为建群种的山核桃群落为对象,采用TWINSPAN和DCA对其进行数量分类与排序,分析群落类型及其与环境之间的关系,探讨群落性质和分布规律,从而认识山核桃群落的植物种类组成和结构特征,为山核桃资源的保护和合理开发提供科学依据。

1 研究区概况本研究选择的山核桃群落位于山西历山自然保护区的西峡河漫滩和猪尾沟(111°51′10″ —112° 05′ 35″ E,35°16′30″—35° 27′ 20″ N)。历山属暖温带大陆性季风气候,年平均气温8 ~12 ℃,≥10 ℃年积温4 160.4 ℃,7月均温26.1 ℃,1月均温-0.8 ℃,全年无霜期180~200天,年降水量600~800 mm。自高往低土壤类型垂直带谱为山地草甸土、棕色森林土、山地淋溶褐土和山地褐土(王惠玲等,2005; 刘晓铃等,2005)。

在植被区划上,历山属于暖温带落叶阔叶林地带(张建民等,2002; 茹文明等,2000a),地形复杂,水热资源丰富,植被覆盖率较高,主要植被类型有分别以侧柏(Platycladus orientalis)、油松(Pinus tabulaeformis)、栓皮栎(Quercus variabilis)、华山松(Pinus armandii)和辽东栎(Quercus liaotungensis)为建群种的天然次生林、荆条(Vitex negundo var. heterophylla)灌丛、黄刺玫(Rosa xanthina)灌丛、连翘(Forsythia suspense)灌丛、三裂绣线菊(Spiraea trilobata)灌丛、白羊草(Bothriochloa ischaemum)草丛、苔草(Carex spp.)草甸和五花草甸等(茹文明等,2000b; 2006; 张金屯等,1997)。

2 研究方法2006年5月在历山西峡河漫滩和猪尾沟选取有代表性的35个10 m×10 m的乔木样地,并在每个样地内取4 m×4 m的灌木样方和1 m×1 m的草本样方各1个,调查记录各样方的乔木物种及其高度、冠幅和胸径,灌木物种及其高度、盖度和多度,草本物种及其高度和盖度,同时记录海拔、坡度、坡向及干扰情况等环境特征。

采用重要值(Ⅳ)作为各物种在群落中的优势度指标:乔木重要值为相对盖度、相对频度和相对优势度3者之和比3;灌木重要值为相对盖度与相对高度2者之和比2;草本重要值等于相对盖度。

采用VEAPAN软件包中Hill(1979)设计的TWINSPAN进行群落分类,Braak(1988)设计的CANOCO软件包标准程序中的DCA进行排序(张金屯,1995; 张峰等,2000)。

3 结果与分析 3.1 优势种确定根据35个样地中各物种重要值及其在群落中的重要作用,确定出20个优势种(表 1)。

|

|

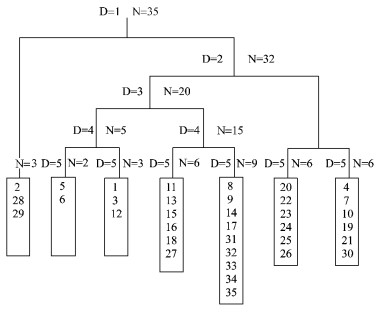

采用TWINSPAN将35个样地分类,依据《中国植被》的分类系统(吴征镒,1995)并结合野外调查结果和群落特征,对TWINSPAN分类结果做了一些调整,最后将历山山核桃群落35个样地划分为7个群丛(图 1)。

|

图 1 35个样地的TWINSPAN分类树状图 Figure 1 TWINSPAN dendrogram of 35 sample sites |

Ⅰ:山核桃(Juglans mandshurica)-连翘(Forsythia suspensa)-升麻(Cimicifuga foetida)群丛 包含样地2,28和29。分布于下川猪尾沟,海拔1 560~1 580 m,坡向为阴坡,坡度<20°,群落周围有崩塌的岩石。群落总盖度90%。乔木层盖度50%~70%,山核桃盖度20%~50%,高度5~9 m,伴生有大果榆(Ulmus macrocarpa)、茶条槭(Acer ginnala)和漆树(Toxicodendron verniciflum)等; 灌木层盖度10%~50%,连翘盖度10%,高度2~2.5 m; 草本层盖度5%~10%,升麻盖度5%,铁线蕨(Adiantum capillus-veneris)等盖度皆小于5%。

Ⅱ:山核桃-连翘+牛奶子(Elaeagnus umbellata)-蓝萼香茶菜(Rabdosia japonica var. glaucocalyx)群丛 包含样地5和6。分布于下川西峡,海拔1 528~1 529 m,坡向为阳坡,坡度<5°。群落总盖度90%。乔木层盖度30%~50%,山核桃盖度30%~50%,高度3.5~5 m; 灌木层盖度20%~40%,连翘盖度10%~30%,高度1~2.5 m,牛奶子盖度10%~15%,高度2~3.5 m; 草本层盖度30%~70%,蓝萼香茶菜盖度10%~20%,伴生种有披针叶苔草(Carex lanceolata)和小花草玉梅(Anemore rivularis var.flore-minore)等,盖度都小于5%。

Ⅲ:山核桃-连翘-草乌头(Aconitum kusnezoffii)群丛 包含样地1,3和12。分布于下川西峡,海拔1 546~1 565 m,坡向为半阴坡,坡度<5°。群落总盖度80%~85%。乔木层盖度40%~50%,山核桃盖度30%~50%,高度3.5~8 m,伴生有北京丁香(Syringa pekinensis); 灌木层盖度10%~30%,连翘盖度10%~15%,高度1.5~2.5 m,伴生有葱皮忍冬(Lonicera ferdinandii)等; 草本层盖度70%~80%,草乌头盖度10%~40%,伴生种有藜芦(Veratrum nigrum)、披针叶苔草和龙牙草(Agrimonia pilosa)等,盖度皆小于5%。

Ⅳ:山核桃-连翘-香薷(Elsholtzia ciliata)群丛包含样地11,13,15,16,18和27。分布于下川西峡,海拔1 540~1 560 m,坡向为半阳坡,坡度10~30°,在悬崖下方。群落总盖度85%~90%。乔木层盖度40%~50%,山核桃占绝对优势,盖度达40%~50%,高度3.5~8 m; 灌木层盖度10%~60%,连翘盖度30%~60%,高度1.5~2 m; 草本层盖度50%~90%,香薷盖度20%~30%,伴生种有筋骨草、兔儿伞(Syneilesis aconitifolia)等,盖度小于5%。

Ⅴ:山核桃-连翘-披针叶苔草(Carex lanceolata) +筋骨草(Ajuga ciliata)群丛 包含样地8,9,14,17,31,32,33,34和35。分布于西峡,海拔1 488~1 556 m,坡向为半阳坡,坡度30°,紧邻悬崖,周围有大量崩塌的岩石。群落总盖度85%~90%。乔木层盖度30%~50%,山核桃盖度20%~50%,高度4~6 m; 灌木层盖度5%~30%,连翘盖度20%~30%,高度1.0~1.5 m,虎榛子(Ostryopsis davidiana)盖度5%~10%,高度0.3~0.8 m; 草本层盖度60%~90%,披针叶苔草盖度5%~40%,筋骨草盖度5%~10%,伴生种有小花草玉梅和香薷等,盖度都小于5%。

Ⅵ:山核桃-连翘-风毛菊(Saussurea davidii)+牛尾蒿(Artemisia subdigitata)群丛 包含样地20,22,23,24,25和26。分布于猪尾沟,海拔1 500~1 546 m,坡向为阴坡,坡度约10°,周围有大量山体崩塌的石头。群落总盖度80%~90%。乔木层盖度40%~50%,山核桃盖度40%~50%,占绝对优势,高度4~6 m; 灌木层盖度10%~20%,连翘盖度5%~10%,高度1.5~2 m,伴生有土庄绣线菊(Spiraea pubescens)等; 草本层盖度30%~60%,风毛菊盖度5%~10%,牛尾蒿盖度5%~10%,还有茜草(Rubia cordifolia)、细叶百合(Lilium pumilum)等,盖度都小于5%。

Ⅶ:山核桃-连翘-藜芦(Veratrum nigrum)群丛包含样地4,7,10,19,21和30。分布于西峡海拔1 500~1 600 m,坡向为半阳坡,坡度10~15°。群落总盖度90%。乔木层盖度40%~50%,山核桃盖度40%~45%,高度6~7 m; 灌木层盖度20%~80%,连翘的盖度为20%~80%,高度为2 m,伴有土庄绣线菊等; 草本层盖度40%~60%,藜芦盖度30%~40%,常见种有披针叶苔草和香薷等,盖度小于5%。

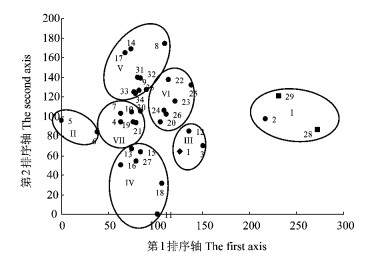

3.3 样地和群丛DCA排序分析图 2是35个样方的DCA二维排序图,从排序轴来看,第1轴基本上反映各群丛所在生境的坡向变化,即从左到右坡向由阳坡向半阳坡、半阴坡和阴坡过渡,坡向变化主要表现为光照强度的差异,同时也影响群落内部的温度和湿度变化。第2轴基本反映了植物群落的地形和土壤类型变化,即从下到上地形由河漫滩向沟谷坡地逐渐过渡,土壤由砂质土变为山地褐土,土壤层厚度、有机质和含水量逐步增加。

|

图 2 样地和群丛DCA排序 Figure 2 DCA ordination diagram of sample sites and associations |

结合TWINSPAN分类结果,可以看出各群丛在二维排序图上有各自比较明确的分布范围和界限。群丛Ⅱ位于阳坡,处于第1排序轴的最左端; 群丛Ⅰ位于阴坡,在第1排序轴的最右端; 群丛Ⅲ和Ⅵ位于半阴坡,群丛Ⅴ,Ⅳ和Ⅶ位于半阳坡,位于第1排序轴的中间。从图 2可以看出多数样地分布于排序图中部,说明山核桃群落主要分布于半阴、半阳坡地段,光照是限制其分布的主要环境因子之一。群丛Ⅳ位于西峡河漫滩,受河流冲刷,岩石裸露,土层较薄,有机质含量低,位于第2排序轴的下部; 群丛Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅶ位于西峡和猪尾沟的沟谷,地势低洼,能够淤积大量土层,位于第2排序轴的中部; 群丛Ⅴ和Ⅵ分布于西峡和猪尾沟10°~30°的坡地,土壤为山地褐土,土层较厚,有机质含量较多,处于第2排序轴的上部。

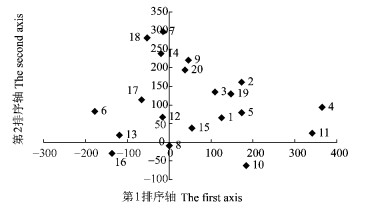

3.4 优势种DCA排序分析图 3是山核桃群落20个优势种和常见种在DCA排序图中的分布。从排序轴看,第1轴基本反映物种生境坡向的变化,即从左到右由阳坡逐渐向阴坡过渡; 第2轴基本反映物种生境土壤水分的变化,即从下到上土壤水分逐渐增加。图 2中,以中生或耐荫植物升麻为草本层优势种的群丛Ⅰ位于DCA排序图第1轴的最右边,图 3中,升麻位于优势种DCA排序图第1轴的最右边; 图 2中以阳生植物牛奶子和蓝萼香茶菜为草本层优势种的群丛Ⅱ位于第1轴的最左边,图 3中牛奶子和蓝萼香茶菜位于优势种DCA排序图第1轴的最左边; 图 2中,以阳性旱中生植物香薷为草本层优势种的群丛Ⅳ位于DCA排序图第2轴的最下端,图 3中,香薷位于优势种DCA排序图第2轴的最下端; 图 2中以耐荫喜湿植物筋骨草为草本层优势种的群丛Ⅴ位于第2轴的上端,图 3中筋骨草位于优势种DCA排序图第2轴的上端。由图 2和3可见,草本层优势种在DCA排序图上的分布格局在很大程度上决定着7个群丛在DCA排序图上的分布格局。

|

图 3 优势种DCA排序图 Figure 3 DCA ordination diagram of dominant species |

图 3中每种植物都有自己特定的分布区域,这是由各自的适宜生存环境条件决定的:葱皮忍冬和升麻较为耐荫,位于排序图最右边; 山核桃、连翘、土庄绣线菊是中生植物,适应性强,分布于较为广阔的生存空间,因而位于排序图的中心位置; 蓝萼香茶菜和牛奶子喜阳,位于排序图的最左边。

4 结论与讨论采用TWINSPAN分类法将历山山核桃群落35个样方划分为7个群丛:山核桃-连翘-升麻群丛、山核桃-连翘+牛奶子-蓝萼香茶菜群丛、山核桃-连翘-草乌头群丛、山核桃-连翘-香薷群丛、山核桃-连翘-披针叶苔草+筋骨草群丛、山核桃-连翘-风毛菊+牛尾蒿群丛和山核桃-连翘-藜芦群丛。虽然TWINSPAN分类法被广泛采用,但在具体分类过程中,还应该充分考虑群落的生境特征和植物物种在群落中的重要地位,这样才能获得更加客观和符合植被分类原则的结果。

TWINSPAN分类所产生的7个群丛在DCA排序图上各有自己的分布范围和界线,不同群丛在排序图上的位置基本反映出其分布与环境的关系,排序图第1轴基本反映各群丛所在生境的坡向变化,第2轴基本反映了植物群落的地形和土壤类型变化,坡向、地形和土壤类型决定了山核桃群落生境的光照、土壤有机质和含水量等生态因子的变化,导致群落类型分布的规律性变化。

优势种DCA排序图显示:第1轴从左到右植物由阳生演变到中生或耐荫,第2轴从下到上植物由阳性旱中生演变到耐荫喜湿。优势种DCA排序与群丛DCA排序表明,草本层优势种在DCA排序图上的分布格局在很大程度上影响着群丛在DCA排序图上的分布格局。

由于近年来历山旅游业发展较快,旅游活动对山核桃群落的结构、种类组成和动态演替等产生了重大影响。旅游、放牧等人为干扰因素使得山核桃群落中建群种山核桃多呈灌木状,地面分支较多,没有明显的主干,同时优势度有所降低,重要值由94.17下降到66.83,伴生种种类增加,如大果榆(Ulmus macrocarpa)、茶条槭(Acer ginnala)和杜梨(Pyrus betulifolia)等。因此,在发展旅游业的同时,应对山核桃群落的生境采取有效保护措施。

毕润成. 1999. 山西霍山山核桃群落生态特征及其区系分析[J]. 应用生态学报, 10(6): 650-656. |

高昆, 张峰. 2008. 历山山核桃群落种间分离研究[J]. 生态学报, 28(4): 1601-1607. |

江洪. 1994. 东灵山植物群落的排序、数量分类与环境解释[J]. 植物生态学报与地植物学学报, 36(7): 539-551. |

刘任涛, 毕润成, 闰桂琴. 2007. 山西稀有濒危植物山核桃种群动态与谱分析[J]. 武汉植物研究, 25(3): 255-260. |

刘晓铃, 谢树莲. 2005. 山西历山自然保护区野生观赏植物研究[J]. 山西大学学报:自然科学版, 28(2): 189-191. |

马钦彦, 蔺琛, 韩海荣, 等. 2003. 山西太岳山核桃楸光合特性的研究[J]. 北京林业大学学报, 25(1): 14-18. |

茹文明, 张峰. 2000a. 山西中条山东部种子植物区系分析[J]. 山西大学学报:自然科学版, 23(1): 82-87. |

茹文明, 张峰. 2000b. 中条山东段植被垂直带的数量分类研究[J]. 应用与环境生物学报, 6(3): 201-205. |

茹文明, 张金屯, 张峰, 等. 2006. 历山森林群落物种多样性与群落结构研究[J]. 应用生态学报, 17(4): 561-566. |

上官铁梁, 马子清, 谢树莲. 1998. 山西省珍稀濒危保护植物[M]. 北京: 中国科学技术出版社: 20-21.

|

宋朝枢, 徐荣章, 张清华. 1989. 中国珍稀濒危保护植物[M]. 北京: 中国林业出版社: 100-103.

|

王惠玲, 李秀芬. 2005. 山西历山野生植物资源研究[J]. 山西大学学报:自然科学版, 28(4): 436-438. |

吴征镒. 1995. 中国植被[M]. 北京: 科学出版社: 514-519.

|

张峰, 张金屯, 张峰. 2003. 历山自然保护区猪尾沟森林群落植被格局及其环境解释[J]. 生态学报, 23(3): 421-427. |

张峰, 张金屯. 2000. 我国植被数量分类和排序进展[J]. 山西大学学报:自然科学版, 23(3): 278-282. |

张建民, 张峰, 樊龙锁. 2002. 山西历山种子植物区系研究[J]. 植物研究, 22(4): 444-452. |

张金屯. 1995. 植被数量生态学方法[M]. 北京: 中国科学技术出版社: 30-220.

|

张金屯, 张峰, 上官铁梁. 1997. 中条山植被垂直带谱再分析[J]. 山西大学学报:自然科学版, 20(1): 76-79. |

Burke A. 2001. Classification and ordination of plant communities of the Naukluft muntains, Namibia[J]. Journal of Vegetation Science, 12: 53-60. DOI:10.1111/jvs.2001.12.issue-1 |

2010, Vol. 46

2010, Vol. 46