文章信息

- 王文烂.

- Wang Wenlan

- 集体林权制度改革对农民林业收入的影响

- How the Reform of Collective Forest Rights System Influences Farmers Forestry Income

- 林业科学, 2009, 45(8): 141-146.

- Scientia Silvae Sinicae, 2009, 45(8): 141-146.

-

文章历史

- 收稿日期:2008-10-27

-

作者相关文章

进入21世纪,全球关于林业或森林功能的讨论也日益升温,这些讨论主要围绕着林业发展的3个看似矛盾的目标而展开,这3个目标就是森林保护、满足快速增长的市场需求以及促进持续发展使农民脱贫1)。如何促进林业的持续发展使农民脱贫,实质是森林和林业如何能够有助于实现到2015年将贫困和粮食不安全情况减半的联合国千年发展目标(联合国粮农组织,2005)。

1) Sara J Scherr Andy White, David Kaimowitz.新形势下林区的就业机会与渠道.http://www.forest-trends.org/documents/publications/chinese/MakingMarketsWork-cn.pdf.

世界银行的一项研究表明,拉丁美洲、东南亚和西非雨林地区有6 000万土著居民主要依赖森林;全球有3.5亿生活在密林地区及附近的人依靠森林维持生计或赚取收入;在发展中国家有12亿人是利用农场树木获取粮食和收入。

也有观点否认林业对农民收入增长的贡献作用,其基本观点是:首先林业是一个资本密集型产业,木材加工业就需要大量的资金投入;其次,农民对森林资源的利用还是一种传统的、维持生计的利用方式。农民通常只是利用木材来建房子或作为生产资料投入,而很少直接将其作为商品赚钱,这种很直接的森林利用方式并不能导致农民收入的增长。此外,发展中国家的农民往往缺乏管理技术,缺乏有效的组织,不能直接与国外木材进口商竞争。而最根本的,现实的制度环境或许才是最大的制约因子。在许多发展中国家,森林内的社区通常没有合法权利涉足价值高的林产品,例如木材几乎全部为林业部门所控制而不是为当地人口服务(David Kaimowitz,2004)。

我国有60%是集体林区,集体林地1.67亿hm2,我国的集体林权制度虽经数次变革,但产权不明晰、经营主体不落实、经营机制不灵活、利益分配不合理等问题仍普遍存在,制约了林业的发展,也制约了农民收入增加。为此,2003年我国开始了新一轮的集体林权制度改革,福建省作为国家林业局确定的试点省份之一,率先实施集体林权制度改革。截至2006年初,福建林改基本完成,按照国家林业局的安排,2006年全面启动全国范围的集体林产权改革。集体林产权改革设计的目标或衡量林改成功的标准之一就是要有利于林农就业和收入的增加(雷加富,2006)。

对森林资源管理和农民收入之间关系的研究尚不多见,消除贫困和林业发展的关系仍然处在讨论中。在我国目前实施的林业重点工程中,退耕还林工程和速生丰产林工程是农民受益的工程,但其他的几项工程,农民在经济方面的收益就很小,甚至在天然林保护工程、野生动植物保护工程中,农民的利益受损而得不到补偿(刘璨等,2006)。对于集体林产权改革和农民收入之间的关系,有研究认为集体林权制度改革通过确权发证,从法律上保障了农户经营山林的权利,从而减小了农户林地经营预期收益的不稳定性,调动了农户进行林业生产经营的积极性,增加了农户收入,提高了农民生活水平(张蕾等,2008)。还有文献测算,在福建南平、三明等主要林区,农户从林业发展中获得的收入在家庭收入中已经占相当比例。其中在三明市,2005年全市农民人均林业收入1 300多元,约占农民人均纯收入的1/3左右;最高的是永安市,2005年该市农民人均林业收入2 4 30元,同比增长10.45%,占农民人均收入的51%1)。但目前已有的一些相关研究大都是建立在对官方性资料分析的基础上,有农村实地调查论据支持的研究可谓凤毛麟角,其研究深度和广度都明显不足(朱冬亮等,2007)。集体林权制度改革对农户收入的影响如何以及是否实现了增加农民收入的目标等,这些问题非常值得研究。鉴于此,本文以2006年3—4月在福建农村所做的实地调查为基础,对集体林权制度改革与农民收入的关系做一个初步的探讨和反思。

1) 福建省林业厅.2006.产权是林业改革的核心——福建省集体林权制度改革基本情况介绍.

1 调查区概况与分析方法福建地处亚热带,气候温和、雨量充沛、光照充足、土壤肥沃,具有发展林业得天独厚的自然条件。山多林多是福建的一大特色和优势,山地面积约占全省土地面积的80%,素有“八山一水一分田”之称,森林覆盖率达62.96%,居全国第1;活立木蓄积量4.97亿m3,居全国第7;竹林面积88.52万hm2,居全国首位,约占全国竹林面积的1/5。

2006年,北京大学环境学院和福建农林大学经济与管理学院组成调查组进行福建省集体林权制度改革调查。此次调查在福建省的主要林区南平、三明、龙岩和宁德四市的延平、建阳、松溪、古田、屏南、三元、大田、永安、连城和长汀10个县(区)进行。南平是中国南方的重要林区,全市有林地面积197.6万hm2,森林蓄积量1.25亿m3,现有竹林35.1万hm2,立竹量7.87亿株。三明市森林资源丰富,是全国南方集体林区综合改革试验区,享有福建“绿色宝库”的美誉,林木品种繁多,森林覆盖率达76.8%,活立木蓄积量1.15亿m3(为福建省的1/3),毛竹储量3.8亿株。龙岩是福建省三大林区之一,森林覆盖率达78.6%,有林地面积136.27万hm2,林木蓄积量7 023万m3,毛竹蓄积量2.4亿株,木材、毛竹、松香产量位居福建省前茅。宁德市森林资源丰富,有林地面积84.82万hm2,森林覆盖率达65.2%,竹林面积已达6.0万hm2,年产竹材600万根。这四市自2003年以来,都全面推进集体林权制度改革,符合调查对象要求。

调查以随机抽样方式选取县、乡、村和农户。每县选择3个乡,每乡选择2个村,每村选10户农户,共选取600户农户进行入户问卷调查。在调查的60个村中有4个村的村民反映本村没有进行集体林权制度改革,因此受到此次集体林权制度改革影响的实际为56个村,共560户农户。本文对福建集体林权制度改革与农民收入的分析就是基于这560户农户的调查数据进行的。对调查数据的分析,限于本研究的目标,主要采取描述性统计分析。

本文所探讨的集体林权制度改革对农民收入的影响,主要涉及农民来自于林业的收入,而农民来自于林业的收入范围广泛,包括狭义的林业收入、采集与狩猎收入以及其他涉林收入。狭义的林业收入主要指出售林产品收入和林业服务收入,林产品主要包括木材和竹材;采集与狩猎收入主要指采集林业副产品和猎取森林动物所得的收入;其他涉林收入主要指从事花卉、园林水果、茶叶、中药材和食用菌生产经营所得的收入。在调查中发现,农户极少进行林地的流转,从林地流转中获得的租金收入微乎其微,农户的林业现金收入主要来自于木竹产品的销售,因此本文所分析的农民林业收入主要指销售木材和竹材的收入。对于集体林权制度改革对农户未来预期林业收入的影响分析,本文通过对集体林权制度改革后林农造林育林的情况分析来反映,设置了农户造林面积和对林地投入2个指标。在这里以2005年农户造林的情况和对林地投入情况(包括劳力投入和资金、化肥等其他要素投入),反映集体林权制度改革对林农经营林业的影响,进而反映集体林权制度改革对农户预期林业收入的影响。

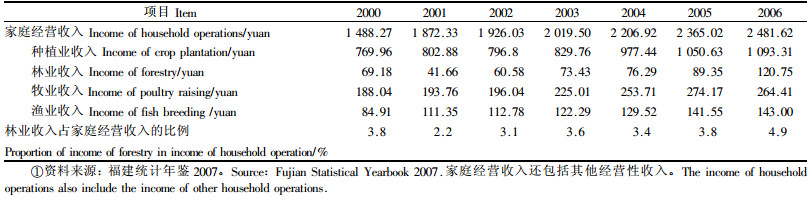

2 集体林权制度改革与农民林业收入增长的实证分析福建是我国南方重点集体林区,林地所有权国有占10%,集体占90%;林木所有权国有占15%,集体占64.7%,私营占20.3%。表 1为2000—2006年福建省农民家庭经营收入中林业收入的变化情况及占家庭经营收入的比重。

|

|

从表 1可以看出,2006年农民人均林业收入比2000年增加了51.57元,年均增长8.28%;尤其是2004—2006年,农民人均林业收入环比增长率达到3.9%,17.1%和35.1%,表现出相当高的增速。但与其他行业相比,林业对农民家庭经营收入增长的贡献率并不高,最高的2006年也仅为4.9%。可见,丰富的森林资源并没有成为福建农民增收的主要途径和来源,农民来自于林业的收入对其家庭经营收入的影响并不重要。当然,表 1反映的是福建全省的情况,并不能真正反映林区的实际。另外,从表 1看出,2003年以后林业收入的绝对值及林业收入占家庭经营收入的比重都有较大的增长,而2003年福建开始全面推行集体林权制度改革,这二者之间是否相关,本文将利用调查资料进行进一步分析。

2.1 农民用材林销售收入分析农民出售林产品收入主要包括出售用材林和竹材的收入。出售用材林包括2种方式:一种是农民将整片可采伐山林出售给收购者。这种方式农民无需去办理采伐许可证,也无需组织人员采伐,但往往是由于这些农民不能有效地获得采伐指标,迫于经济压力,不得不把自己的山林贱卖或者滥卖给有采伐指标的人,农民可获得的收益往往低于林木资产的价值(裘菊等,2007)。另一种方式就是农民自己采伐,将采伐后的木材出售给收购者。这2种方式所得的收入都成为出售用材林收入。

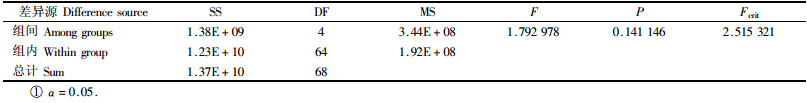

从调查的情况看,农民通过出售用材林获得收入并不普遍,在所调查的560户农户中,2000年、2002年、2003年、2004年、2005年出售用材林的农户仅有9户、4户、13户、11户、32户,占调查农户的1.61%,0.71%,2.32%,1.96%,5.71%。不仅如此,农户通过出售用材林获得收入的水平差距相当大,有的农户通过出售用材林获得数万元的收入,而有些农户仅仅获得数百元的收入。从表 2可以看出,各年的用材林销售收入数据的方差均十分大,表明数据的离散程度很高,也反映出农户所获得的用材林销售收入的差异程度相当大。

|

|

本研究更为关注的是集体林权制度改革对农户用材林销售收入的影响,福建集体林权制度改革从2003年开始,若集体林权制度改革对农户林业收入产生影响则在集体林权制度改革前后,农户的用材林销售收入会有差异。因此,可以运用方差分析来判断集体林权制度改革对农户用材林销售收入是否有显著影响,这里用集体林权制度改革的前后时间(不同的年份)作为分类型自变量,不同年份的农户用材林销售收入为数值型因变量。则方差分析的原假设为不同年份的农户用材林销售收入的均值相等,即集体林权制度改革对农户用材林收入没有显著影响;而备择假设为不同年份的农户用材林收入的均值不全相等,即集体林权制度改革对农户用材林收入有显著影响。方差分析表(表 3)中,P>α,所以不拒绝原假设,表明不同年份的农户用材林收入均值的差异是不显著的,即集体林权制度改革对农户用材林收入没有显著影响。

|

|

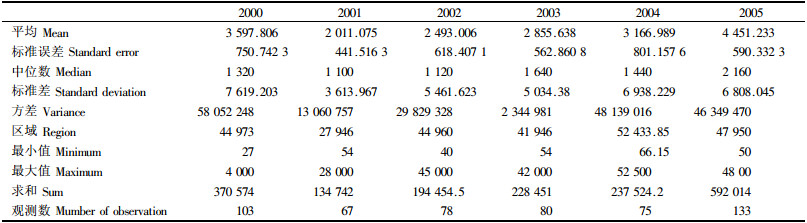

毛竹山的家庭经营在20世纪80年代初就已形成,特别是随着近年来毛竹加工业的发展,对毛竹的市场需求急剧增加,导致竹子的价格呈现不断增高的趋势,促使农户不断增加对竹林的各种投入。但调查农户中,通过竹林经营获得收入的农户比例并不高,2000—2005年,分别有103户、67户、78户、80户、75户、133户农户有来自于竹林经营的收入,占调查农户的18.4%,12%,13.9%,14.3%,13.4%,23.8%。而且,农户通过出售竹材获得收入的水平差距相当大,有的农户获得数万元的收入,而有些农户仅仅获得数百元的收入(表 4)。

|

|

运用方差分析来判断集体林权制度改革对农户竹材销售收入是否有显著影响。用集体林权改革的前后时间(不同的年份)作为分类型自变量,不同年份的农户竹材销售收入为数值型因变量。方差分析的原假设为不同年份的农户竹材销售收入的均值相等,即集体林权制度改革对农户竹材销售收入没有显著影响;而备择假设为不同年份的农户竹材销售收入的均值不全相等,即集体林权制度改革对农户竹材销售收入有显著影响。在方差分析(表 5)中,P>α,所以不拒绝原假设,表明不同年份的农户竹材销售收入的均值的差异是不显著的,即集体林权制度改革对农户竹材销售收入没有显著影响。

|

|

上述分析表明,集体林权制度改革对农户来自于用材林和竹材的销售收入并没有显著的影响。当然,林业生产的周期较长,集体林权制度改革对农户销售收入增长的效应可能还无法显现。集体林权制度改革对农户林业收入增长影响的另一路径,是产权明晰将对农民经营林业的劳动与资本等要素投入产生正的激励,林地生产力提高将给农民带来预期收入的增加,那么集体林权制度改革是否对农户经营林业产生了正向的激励?本文通过对林权改革后林农造林育林的情况分析来反映,设置了农户造林面积和对林地投入2个指标。在这里以2005年农户造林的情况和对林地投入情况(包括劳力投入和资金、化肥等其他要素投入),反映林权改革对林农经营林业的影响,进而对林农预期林业收入的影响。

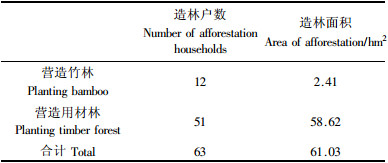

在所调查的实行林权改革的56个村的560户农户中,2005年造林的农户数为63户,占调查农户数的11%。63户农户共造林61.03 hm2,其中12户农户营造的是竹林,面积共为2.41 hm2;营造用材林杉木(Cunninghamia lanceolata)、马尾松(Pinus massoniana)的有51户,共造林58.62 hm2(表 6)。营造用材林最多的一户造林面积达33.33 hm2,最少的仅为0.02 hm2,若除去造林面积最大的一户,则每户平均造用材林0.51 hm2。

|

|

从调查情况看,开展造林活动的农户比例并不高,而且农户的造林面积相差很大,其中造林最多的一户的造林面积就占57%。还需要说明的是,农户造林的林地并不都是通过这次林权改革所新获得的林地,如造林最多的农户的林地是在此次林权改革前通过承包、租赁和拍卖等方式取得的。

林业生产经营的长周期可能使得用1年的造林数据难以反映农户造林的真实情况,因为农户可能在前些年已经造林。福建集体林权制度改革是从2002年开始试点,2003年在全省范围推开,农户如在2003年或2004年造林,则在2005年还需要进行抚育投入,即使农户在林权改革中得到的是不需要抚育的中龄林或近成熟林,农户也可能需要管护投入。因此,为更好地反映林权改革对农户经营林业的影响,可以利用农户经营林业的投入情况(表 7)作为一个指标。

|

|

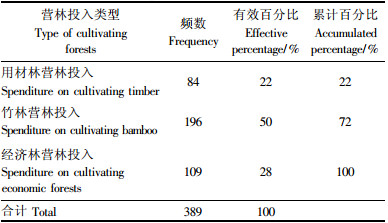

除了造林以外,在所调查的参与林改的560户农户中,2005年开展各种林业经营活动和林业投入的农户共有389户,占调查农户数的69%。其中有84户农户经营用材林,占农户数的22%,投入的主要是劳动力,包括劈草、抚育、护林等;有196户农户经营竹林,占农户数的50%,投入包括劳动力投入、化肥投入和雇工支出;有109户农户经营经济林,占农户数的28%,投入也主要是劳动力投入、化肥投入和雇工支出。从调查情况看,虽然有389户农户进行了各种林业经营活动,但其中78%的农户主要是在竹林和经济林经营方面的投入,而农户对竹林和经济林经营投入的增加很难归结为集体林权制度改革。

3 结论与讨论产权是一束权利,包括占有、使用、收益和处分等权利。而收益权是产权的核心。每个人利用财产获利的能力的大小,取决于其产权的实现程度。这种程度包括使用权以及排他权、转让权、收益权等等。排他权可以保证自己的财产不沦为共同财产,转让权及收益权则使自己从交换中得到收入(巴泽尔,2003)。产权的排他性激励着资源所有者将资源用于能够带来最具价值的用途,产权的排他性意味着所有者有权选择用资源做什么、如何使用它和给谁以使用它的权利。产权的排他性一方面将选择如何使用资源及承担这一选择的后果紧紧地联系起来,另一方面使所有者有强烈的激励去寻求能够带来最高价值的资源使用方式。

我国的集体林权存在着产权模糊、产权不稳、产权残缺以及产权分散等弊端(张海鹏等,2005)。这些弊端的存在造成集体林权的权属是没有安全性的权属,是易于流动、逆转的权属(戴广翠等,2002)。集体林产权的弊端使来自林业生产经营的预期收益下降,导致农民经营林业的劳动与资本投入的激励减弱,这不仅制约了林业生产力的发展,使得森林资源退化加速,而且也使得农民难以通过林业生产经营活动实现收入的增长。

始于2003年的新一轮集体林权制度改革将增加农民收入作为一个改革目标,而这一目标的提出实际上是基于这样的理论逻辑,即通过集体林权制度改革,广大农民不仅可以获得新的生产资料,分到一笔可观的物质财富,而且集体林权制度改革调动了农民从事林业生产经营的积极性,使农民可以通过经营林地增加收入。因此,可以提出集体林权制度改革将增加农民的林业收入进而增加农民收入这个命题,而集体林权制度改革对农民林业收入增加的影响途径,一是集体林权制度改革使农民获得产权明晰的林地或林木资源,而农民可以通过林地的流转获得租金等收入,也可以通过林木资产的销售获得销售收入;二是产权明晰对农民经营林业的劳动与资本等要素投入产生正的激励,林地生产力提高给农民带来收入的增加。

通过对2006年福建10县市调查数据的研究分析,本文并不支持集体林权制度改革将增加农民的林业收入进而增加农民收入这个命题,集体林权制度改革使农民获得产权明晰的林地或林木资源,但集体林权制度改革对农民林木资产销售收入的影响并不显著;而产权明晰对农民经营林业的劳动与资本等要素投入产生的激励也并不显著。

集体林产权制度改革没有对农民林业收入增长产生显著影响的原因是多方面的。集体林权制度改革并没有使得农户获得更多的林地与林木资源,在调查的560户农户中,有159户农户在集体林权制度改革中获得新增林地,占调查农户数的28.4%,农户获得的林地面积差异也较为显著。而且农户获得的林地基本为荒山或采伐迹地,难以在短期内获得来自于林业产品的销售收入。而林业家庭经营所固有的经营风险,以及家庭经营与林业规模化经营要求的冲突制约了农户经营林业的积极性,制约了林权制度改革的效率提升(王文烂,2008)。

调查发现,农户来自林产品加工的收入或来自于林产品加工企业的劳务收入极其有限。此外,许多农户通过生态公益林提供生态服务,但并未得到政府的补偿。

目前森林承包期不稳和严格的森林采伐许可是当地林业经济发展的主要羁绊。国家通过集体林权改革开始把森林权属正式移交给当地农户,但优质森林资源仍然归国家所有,农户必须积极争取更稳定的森林资产和权属,包括建立生态系统服务的产权。

本文侧重于从农户林木产品销售收入变动角度,探讨集体林权制度改革对农户林业收入的影响,因缺乏农户来自于林业其他方面的收入数据而使得研究不够全面,研究方法的选择在一定程度上制约了研究的深度,而林业生产的长周期也使得研究结论还需进一步观察。

巴泽尔. 2003. 产权的经济分析. 上海: 上海人民出版社.

|

戴广翠, 徐晋涛, 王月华, 等. 2002. 中国集体林权现状及安全性研究. 林业经济, (11): 30-33. |

DavidKaimowitz. 2004. 森林与农民生计. 中国林业, (58): 16-17. |

雷加富. 2006. 集体林权制度改革是建设社会主义新农村的重要举措. 东北林业大学学报, 34(3): 2-5. |

联合国粮农组织.2005.森林与脱贫[EB/OL]..http://193.43.36.103/forestry/site/11487/zh/page.jsp.

|

刘璨, 梁丹, 吕金芝. 2006. 林业重点工程对农民收入影响的测度与分析. 林业经济, (10): 45-51. |

裘菊, 孙妍, 徐晋涛, 等. 2007. 林权改革对林地经营模式影响分析. 林业经济, (1): 23-27. |

王文烂. 2008. 福建集体林产权制度改革的公平与效率. 林业科学, (8): 105-111. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2008.08.019 |

张海鹏, 王克强, 姜志德. 2005. 中国集体林业产权制度改革研究. 中国农学通报, (2): 103-108. DOI:10.3969/j.issn.1000-6850.2005.02.032 |

张蕾, 文彩云. 2008. 集体林权制度改革对农户生计的影响——基于江西、福建、辽宁和云南4省的实证研究. 林业科学, 44(7): 73-78. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2008.07.013 |

朱冬亮, 肖佳. 2007. 集体林权制度改革:制度实施与成效反思——以福建为例. 中国农业大学学报:社会科学版, (3): 81-91. |

2009, Vol. 45

2009, Vol. 45