文章信息

- 赵宪文.

- hao Xianwen

- 中国林业遥感发展中应该关注的几个问题

- Key Issues on Development of Remote Sensing Application in Chinese Forestry

- 林业科学, 2009, 45(8): 135-140.

- Scientia Silvae Sinicae, 2009, 45(8): 135-140.

-

文章历史

- 收稿日期:2009-04-20

-

作者相关文章

2. 北京林业大学 北京 100083

2. Beijing Forestry University Beijing 100083

目前,遥感技术在世界范围各领域的应用如火如荼。进入中国30多年来,遥感技术在国内土地调查、农业估产、水利、防灾等诸多方面也有广泛的应用。2008年汶川地震已充分表明在交通、电讯都瘫痪的状态下遥感所起到的作用。为此,胡锦涛总书记指出“要加快遥感、地理信息系统、全球定位系统、网络通信技术的应用以及防灾减灾高技术成果转化和综合集成,建立国家综合减灾和风险管理信息共享平台,完善国家和地方灾情监测、预警、评估、应急救助指挥体系”(中国地理学会环境遥感分会,2009)。本文将对中国林业遥感发展中应该关注的几个问题发表一点个人看法。

1 遥感技术要全面、恰当地进入森林资源调查工作30多年来,卫星遥感技术在林业及森林资源调查中的应用已有许多相关研究。如各树种光谱测定(张玉贵,1981);地类(林地)分类与信息提取:无监督分类、有监督分类(徐冠华,1988);比值、最大似然性法及目视分类(初期);蓄积量估计(赵宪文,1982;赵宪文等,2001);城市绿地最适总量与分布以及对环境的影响(王雪,2006);林火监测中早期发现、估损、生态恢复评估、森林火灾预警及林火区划(赵宪文,1995)。与森林资源调查的相关研究有:总体精度、费用、所需地面样地数量及形状、方案选择(李明诗等,2006);信息源选择、投入产出分析,在一类、二类调查中的适应性,PDA(李崇贵等,2005);新方法与遥感技术的结合[分形(杜华强等,2007)、空间统计学、数字影像融合(fusion)算法];新信息源研究[TM,NOAA,SAR,ETM+,MODIS,SPOT,ALOS,Quickbird(林辉,2004)];沙尘暴监测及其移动规律,荒漠化及其控制;土地类型变化监测;景观格局变化与分析;热带林、雷达(陈尔学等,2008)等。然而,如何把遥感技术全面、恰当地引入森林资源调查工作,则是一个十分重要的问题。

某一技术引入森林资源调查工作,主要体现在纳入规程的程度。规程是当时生产力和科技水平的反映,现在使用的规程是20世纪60年代将航空像片、统计学引入森林资源调查工作的反映。我国林业资源主管部门分别于2003和2004年将遥感技术写入“森林资源规划设计调查主要技术规定”和“国家森林资源连续清查及规定”,这是划时代、前瞻性的举措,但由于没有采用已有的研究作支撑,现有的“规定”较笼统,有些部分不甚妥当。

为了使讨论的问题简化,我们把森林资源调查只定义为各地类面积统计、蓄积估计和各小班测树因子的确定,即森林资源最核心的3项内容的估计来分析。

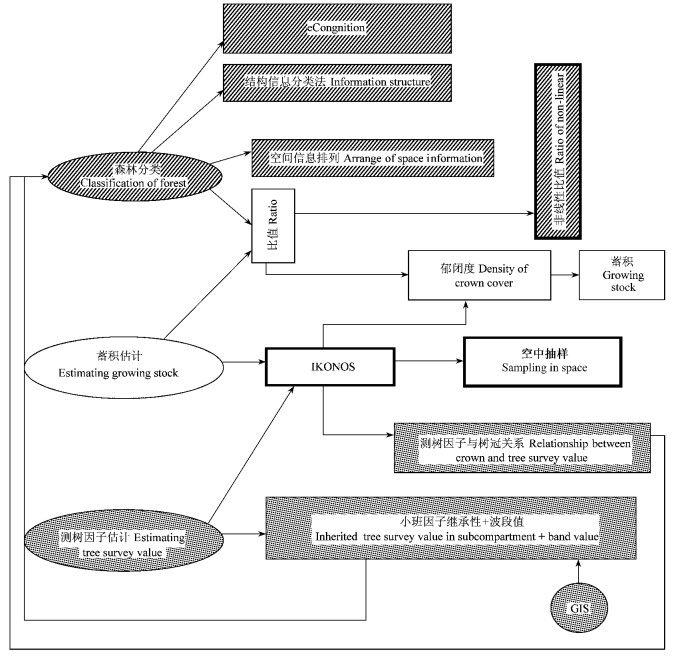

图 1显示几十年来,我国在森林资源遥感调查方面的研究成果。

|

图 1 用RS,GPS,GIS技术估计森林资源进展及前景 Figure 1 The developments and prospectives of forest resource estimation based on RS, GPS and GIS  为分类系列, 为分类系列, 为已作出结果部分 为已作出结果部分 Classification. Classification. is result have been got.□为蓄积估计系列, is result have been got.□为蓄积估计系列, 为正在研究部分□Estimating growing stock. 为正在研究部分□Estimating growing stock.  is being done. is being done. 为测树因子估计系列 为测树因子估计系列 Estimating tree survey value. Estimating tree survey value. |

实际上是一个分类问题,这是个国际难题,几十年来没有重大突破。由于卫星数据不是专门为林业所用,大量的混杂像元导致分类精度总是不太高。卫星数据区分林地与无林地没有问题,而林业工作者关心的是林地内部的区分。

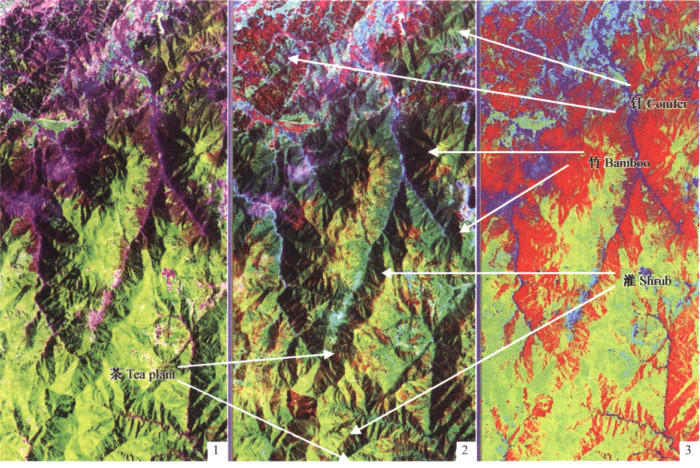

解决这个问题的根本方法是:结合林木的光谱特征专门发射林业资源卫星。当前,应当对现有卫星数据,组织科研人员进行攻关研究,国内科学工作者用“非线性比值法”对林地内部的分类研究已初显端倪,从图 2可以清楚看出,非线性比值方法合成的图像显然优于其他方法:针叶林与竹林被明显的区别开来;在灌木林的区域内零星的茶园细节比其他方案清楚。另外可以重点研究eCongnition这种带有智能的分类方法的分类效果。

|

图 2 非线性比值与其他方法对林地分类效果对比图 Figure 2 A comparison of forest classification between nonlinear ratio of different spectral bands and the other methods 1.合成方法:标准合成Method of compose:standard,通道Channel:R,G,B.波段Band:5,4,3. 2.合成方法:非线性比值Method of compose:ratio of non-linear.通道Channel:R,G,B.波段Band:b3×b4/b7,5,2. 3.合成方法:植被指数Method of compose: Normalized difference vegetation index(NDVI).通道Channel:R,G,B.波段Band:NDVI,3,4. |

在2003年编制的“森林资源规划设计调查主要技术规定”中,区划小班用“目视判读”的方法,笔者认为有以下不妥:

1) “目视判读”与统计中的“代表选样”一样,严格来说不能被视为一种方法,因为它带有太多的主观意志,工作不能重复。

2) 遥感技术被机械地、孤立地置入“调查方法”中,与其他部分如蓄积估计、成果(成图)、质量控制等毫无关系。应当发挥卫星数据的优势,在成果中,增印卫星影像图、数字高程图等。

3) “规定”要求对龄组、起源、林种、郁闭度等进行判读,这是十分困难的。尤其对“林种”是不能判读的,卫星数据只能判读部分自然属性。

规定中规定了实际操作中难以达到的条款,这样的规程实际上形同虚设,甚至会造成混乱,而这也违背了应用遥感技术的初衷。

1.2 森林蓄积量估计森林蓄积量的估计是林业特有的问题,我国林业科技工作者从遥感技术进入中国伊始就着手研究它。20世纪80年代初提出了以遥感数据为主、附以少量地面样地的森林蓄积量估计方法(赵宪文,1982)。该方法被提出30年来,至少12个省(区)的科技工作者用它进行了试验与研究。从发表的论文可以看出,尽管有些小的变化,但总的思路表明这一方法是可行的,可以满足现行规程的精度要求。

鉴于全球气候变化的压力(2050年全世界二氧化碳排放要减少50%),森林已成为当下炙手可热、被十分关注的话题。而森林的聚碳能力(我国政府代表已向世界表明:25年来我国造林相当于减少排放二氧化碳51亿t,到2020年我国森林覆盖率要达到23%)、森林的生物量、森林的生态效益等,实际都是森林蓄积量估计的外延问题。

1.3 小班测树因子近期内不可能由卫星数据测出林木的测树因子,因为不存在测定的机理。卫星数据给出的数值是一定面积(一个像素)的平均灰度值,即便是分辨率为10 cm的间谍卫星,也不可能直接估计出林木的直径和树高。

基于以上分析可以得出结论:现在应当可以编制出或可以着手编制一个全面、准确应用遥感技术的森林资源调查规程(赵宪文等,2001),而列入规程的条款必须有相应的研究作支撑,要将当前的新技术、新理论融入进去。

2 关于卫星数据的分辨率随着科学的不断进步,人类大约送入太空4 000~5 000颗人造卫星,分辨率从几千米到10 cm,可以说应有尽有。分辨率没有好坏之分,关键看用途。如:研究全球问题,星下点分辨率1.1 km的NOAA星还嫌太细,还要再抽样;欧共体研究NOAA星十几年了,目前TREES-3项目还在继续。

目前,在我国存在一种非理性认识,认为分辨率越高越好,有了高分辨率,就对中、低分辨率的卫星不感兴趣,实际大可不必。在制定调查方案、选择信息(数据)源时必须进行投入产出分析。在森林资源调查中仅信息源的费用,采用TM图像与同样面积的Quickbird图像相比,后者为前者的1 200倍。而TM不能解决的问题Quickbird也解决不了(如测树因子),只是在区分小班时,用TM能区分2个小班,而用Quickbird可以区分为4个小班。再如,同样可以做1:1万图的信息源SPOT-5和ALOS相比后者仅为前者的投资的1/6~1/7,选哪种信息源是不言而喻的事。

无限追求高分辨率不应是应用遥感技术的最佳目的。极高分辨率卫星数据还会给我们带来新的困惑:

1) 所有以像元灰度为依据的分类软件都不能用,也给智能分类软件(eCongnition)带来了新的挑战。

2) 如果将每一棵树分成一个类别,也不是森林经营和生态学科所需要的。因为所谓小班的勾画,只是人们据一定准则对森林进行归纳的结果。其实,森林的每一部分都不是“匀质的”。

3) 空间位置的巨大位移,使纠正变得困难,给分类结果带来误差。

4) 仍然不能很好地解决测树因子的测定,没有质的突破。

5) 上千倍的投资和巨大的数据量也是面临的一个实际问题。

其实大可不必对卫星数据苛求。20世纪60年代的规程规定采用航空像片,航空像片的分辨率是以1 mm内多少“线对”来表示的,与卫星数据相比分辨率不能说不高。

用这种信息源进行分类时也是结合经验和影像“猜”出来的,至于年龄、起源等甚至是“估计”出来的。立体航空相对可以用“视差杆”测高,但遗憾的是这种高,在林业生产上从未使用过,因为误差大,且不能重复。

目前,我国林业科技工作者正拟在大型数据库的支持下,研究针对不同任务,确定投入产出比最优方案的方法,为林业工作者在众多信息源中能合理选择提供支持,避免走弯路。

3 林业研究要包含新技术、新理论,要从相关学科汲取营养20世纪末,随着科学技术的发展,许多新的理论相继诞生,如:系统科学、混沌学等,并对经典科学提出挑战。在林业中我们常用线性回归,在不能准确描述客观世界时,又有了非参数、非线性估计方法以及核函数的出现。为了表述对象复杂的空间特性,提出了分形方法、空间统计学等。

而现代林业发展必须用新的科学成果来武装,有必要向相关学科学习。计算机科学的高速发展,很多地方是值得我们借鉴的,如先进的理念、快速的发展以及整合的思路。

在计算机领域,有一个被奉为信条的定律——摩尔定律,以英特尔(Intel)名誉董事长戈登·摩尔(Gordon Moore)名字命名,他指出计算机主板上容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。几十年来,计算机行业一直以这样的速度在发展,它对我们的启示是:

1) 把科学发展的最新成果为林业所用。核心技术是不可能引进的,林业遥感(林业)需要原创性劳动。20世纪我们主要关心林业资源统计量的变化,它是显示总体数量变动的;而现在我们更关心的是什么地方有变化,因为这个问题对我们制定规划更有指导意义。应用遥感技术这种与空间分布有密切关系数据源时,更要多使用分形(fractal)、空间统计学等方法使成果更符合实际,为我国林业建设服务。

2) 把大型数据库的技术应用于林业。几十年来我们有很多的森林资源调查资料,年复一年接收下来大量的卫星数据,都堆在一边变成了“死”材料,要通过大型数据库的技术使它们活起来,进而在时间轴上对其进行分析,就会看到以前我们从未发现的趋势和规律,利于林业发展。在中国利用大型数据库较好的领域是金融业、物流……,我们应当向这些领域学习,可以考虑引入Oracle,DB2等。我国国策是“两化带动五化”,即用工业化、信息化,带动再包括城镇化、市场化、国际化在内的五化全面腾飞(胡锦涛,2007)。林业遥感(林业)要借着信息化的大背景快速发展起来。

3) 在日新月异的信息化时代,林业遥感(林业)面临的任务很多,且很繁重。Verizon网络服务集团总裁拉库蒂尔说了一句很精彩的话:信息时代其实只是刚刚开始,我们将可以把无线、话音、数据和视频包装成一条龙服务,现在是一个艰难的过渡时期,但我们相信会取得新的发展。他勾画了人类社会信息化发展的大蓝图,提出了“整合”的思想,而且无数的人正在为此奋斗。VPN(虚拟专用网)、SOA(面向架构的服务)、城市数据中心的构建与实现、云计算(cloud computing)的研究都是朝着这个伟大的目标在前进,值得我们学习。林业应当整合我们的多年的成果。

4) 建立以空间信息技术为基础的森林资源调查技术体系。整合科研与实践成果,建立林业的自动化体系,这是信息化时代对林业遥感(林业)最实际的要求。

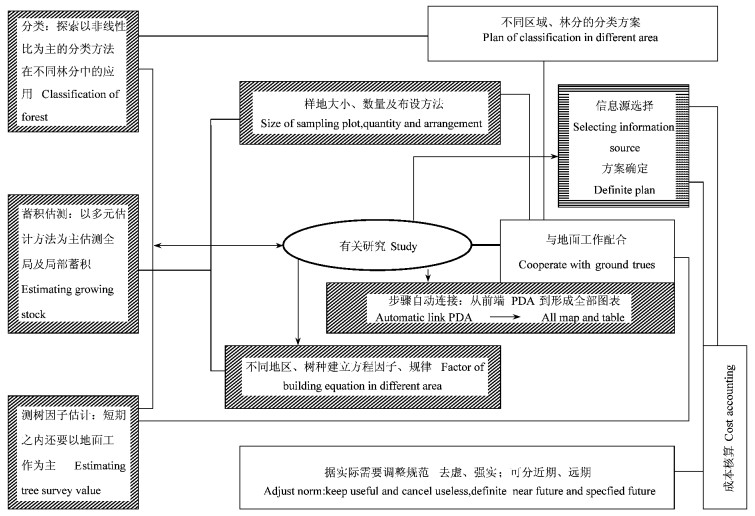

图 3从前面约定的资源3个基本部分出发,说明了以遥感技术为主进行森林资源调查自动化体系及其技术规程形成的条件。

|

图 3 以遥感技术为主进行森林资源调查自动化体系及其技术规程形成的条件示意图 Figure 3 The condition of automatic system and its program of forest resources inventory mainly dependent on remote sensing technique  已研究或已涉及部分 已研究或已涉及部分 is result have been got. is result have been got.  已着手研究部分 已着手研究部分 is being done. is being done. |

随着研究的深入,我国以遥感技术为主进行森林资源调查的自动化体系是指日可待的。只要沿着健康道路前进,达到森林资源调查的较高期望也会实现的。

4 要倡导人们对新事物的认知人们对新事物的认知往往是滞后的,有时是抵制的。因此,对遥感技术在林业中应用就不只是一个单纯的科研问题,必须做好示范、宣传工作,才有可能被广大群众和管理者接受。如:有关部门在编写森林火灾预防项目中长期规划时,在建立全国森林火险预警监测体系时过于依赖传统技术——NFDA6望台,赵宪文1)提出:在甘南冶力关这样的林区以及云南林区,达到瞭望覆盖指标90%显然是十分困难的。这些地区山大岭高,交通困难、人烟稀少,且高海拔地区还存在没水没电等生存困难。但“建立NFDA6望台就是建立了林火预警监测体系”这一观念在全国预防林火系统中却早已根深蒂固。据2007年10月18日北京青年报报道,北京新建防火瞭望塔88座,全市瞭望覆盖率将达90%,告知北京90%的森林将被24 h监测,其寓意即人们可以高枕无忧了。而事实上,预警就是在火灾发生之前提示人们注意,是需要一套科学计算的,瞭望台只有在出现火情时才可能发挥作用,不能起到预警的作用。

1) 赵宪文. 2007.关于国家林业局《2006—2015年全国森林防火中长期发展规划》专家评审最终报告.

目前,许多省(区)已使用了新技术:

1) 云南省卫星监测林火基本准确,80%~90%的林火是卫星监测的(赵宪文,2007)。

2) 福建以卫星监测技术、GIS(地理信息系统)、VPN(虚拟专用网)等现代技术为依托,1 h内可查明林火点。2007年1—10月,全省森林火灾发生保持在低位,且自2004年4月以来全省再未发生过重特大森林火灾和人员伤亡事故。福建的经验证明:先进技术,可以在林火预警监测中大有可为。

遥感数据的优势主要体现在以下几点(赵宪文,1997):

1) 它是实时的。可以反映地面的最新变化,适合人为活动频繁地区(新建地区、采伐迹地多的地方),节省大量调绘工作量。

2) 它是数字的,可以处理。这样的图像是“活”的,可以被增强从而利于某些地物的区分,它可以参加一些计算,如蓄积量估计,而不像原来用航空照片那样只作野外手图,造成信息很大的浪费。它还利于调查方法的自动化,便于通过计算机与GIS连接。地理信息系统是多学科交叉的产物,与遥感是互相需要、互相补充的关系。在我国,地理信息系统起步比遥感晚,但近年来发展迅速。

3) 经济、花费少(与航空相片比)。由于它是实时的,减少了调绘工作量;它是准垂直投影(中分辨率卫星,高分辨率卫星另论),还免去了投影系统由中心投影向垂直投影转换的巨大工作量。应用遥感技术的效益有人统计过,应用遥感比传统方法节约30%~50%经费。

总之,容纳新理论、新科学成果,采用遥感等新技术,是当代中国林业现代化的标志。林业是需全民关注的事业,有了现代理念武装的人民大众,中国林业的现代化是可以期待的。

陈尔学, 李增元. 2008. Alos Palsar影像地球椭球地理编码方法. 遥感信息, (1): 37-42. DOI:10.3969/j.issn.1000-3177.2008.01.008 |

杜华强, 汤孟平, 周国模, 等. 2007. 天目山物种多样性尺度依靠及其与空间格局关系多重分形. 生态学报, 27(12): 5038-5049. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2007.12.012 |

胡锦涛. 2007.高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告.十七大报告辅导读本.北京: 人民出版社, 21-27.

|

李崇贵, 陈华安, 李春干. 2005. 星源通掌上森林资源调查仪面积测量精度研究. 林业科学, 41(3): 174-178. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2005.03.029 |

李明诗, 谭莹, 潘法, 等. 2006. 结合光谱、纹理基地形特征的森林生物量建模研究. 遥感信息, (6): 6-9. DOI:10.3969/j.issn.1000-3177.2006.06.003 |

林辉. 2004. Quickbird数据处理及其应用. 遥感信息, (2): 20-26. DOI:10.3969/j.issn.1000-3177.2004.02.006 |

王雪. 2006. 深圳城市绿化空间分布遥感分析. 林业资源管理, (3): 81-84. DOI:10.3969/j.issn.1002-6622.2006.03.022 |

徐冠华. 1988. 遥感图像判读的专家系统及其应用——再生资源遥感研究. 北京: 科学出版社, 38-46.

|

赵宪文. 1982.用卫星照片进行地类分类和森林蓄积量估测方法的研究.中国林业科学研究院硕士学位论文.

|

赵宪文. 1995. 森林火灾遥感监测评价——理论及技术应用. 北京: 中国林业出版社, 14-41, 48-170.

|

赵宪文. 1997. 林业遥感定量估测. 北京: 中国林业出版社, 9-12.

|

赵宪文, 李崇贵. 2001. 基于"3S"的森林资源定量估测——原理、方法、应用及软件实现. 北京: 中国科学技术出版社, 18-166.

|

张玉贵. 1981. 林木野外光谱测定的校准. 林业科学, 17(4): 363-369. |

中国地理学会环境遥感分会. 2009. 新年贺词. 遥感快讯, (1): 1. |

2009, Vol. 45

2009, Vol. 45